Evaluation der Umsetzung baurechtlicher Ausgleichsmaßnahmen

Abstracts

Die baurechtlichen Ausgleichsmaßnahmen der Jahre 2007 bis 2017 von neun Gemeinden in Südbaden wurden einer Erfolgskontrolle unterzogen und naturschutzfachlich bewertet. Es wurden 26 Maßnahmen bzw. Maßnahmenaggregate, bestehend aus je verschiedenen, abgrenzbaren Einzelmaßnahmen (insgesamt 124), evaluiert. Von den untersuchten 26 Maßnahmenaggregaten erreichen die Ökokontomaßnahmen im Untersuchungsraum tendenziell eher den geplanten Zielzustand als die Maßnahmen aus der Bauleitplanung. Die als vorgezogen angerechneten Ökokontomaßnahmen wurden aber in der Regel erst zum Zeitpunkt der Bauumsetzung realisiert. Von den rechtspflichtig umzusetzenden Einzelmaßnahmen wurden nur 73 % ausgeführt. Der Umsetzungsgrad kombiniert die gutachterliche Einschätzung der qualitativen mit der quantitativen, flächenhaften Zielerreichung und liegt für die umgesetzten Maßnahmen im Mittel bei 68 %.

Bei der planunabhängigen, naturschutzfachlichen Bewertung wurde darüber hinaus die fachliche Stellung der umgesetzten Einzelmaßnahmen anhand der Kriterien Seltenheit/Gefährdung, lebensraumtypische Ausprägung, Konnektivität und Strukturvielfalt sowie dem High Nature Value evaluiert. Nach diesen Kriterien angestrebte Naturschutzqualitäten werden selten erreicht. Insgesamt zeigt das Fallbeispiel, dass bei der Umsetzung baurechtlicher Ausgleichsverpflichtungen erhebliche Mängel bestehen. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Eingriffsregelung häufig nicht die juristischen und naturschutzfachlichen Anforderungen erfüllt.

Evaluation of the implementation of building regulation ecological compensation measures – case study of Schönberg near Freiburg

Ecological compensation measures from 2007 to 2017 were assessed in terms of their success and conservation value. In total, 26 compensation measures from nine communities in Südbaden, southwest Germany were evaluated. These measures comprised a total of 126 individual elements (biotopes and structural elements). From the 26 aggregated compensation measures assessed, compensation measures planned as part of a compensation pool (Ökokonto), which were implemented earlier, tended to reach their ecological goal in contrast to those in layout plans. Compensation measures planned as advanced offset measures are normally implemented once building has already commenced. Overall, only 73 % of the legally compulsory compensation measures were carried out. The degree of implementation („Umsetzungsgrad“) was considered in this study as a measure which combines quantitative and qualitative survey assessment results. The average degree of implementation for compensation measures was 68 %. The assessment of conservation value (independent of plans) was evaluated based on the criteria: rare/endangered, typical characteristics for the habitat, connectivity, structural complexity, and the High Nature Value indicator. The conservation qualities these criteria aim to achieve were seldom reached. Overall this study shows that extensive deficits arise in the implementation of compensation measures. This is a further indicator that compensation regulations often do not fulfil the legal or conservation requirements.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Umwandlungen von Nicht-Siedlungs- und Verkehrsflächen in neue Siedlungs- und Verkehrsflächen sind eine wesentliche Ursache für den Verlust an Biodiversität (Röschet al. 2008). Sie erzeugen ebenso vielfach negative, teils irreversible Auswirkungen auf die Schutzziele des abiotischen Ressourcenschutzes (vgl. Sachverständigenrat für Umweltfragen 2016). 1992 betrug die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland rund 40 300 km² (11,3 % der Bundesfläche). Bis 2016 summierte sie sich auf 50 800 km² (14,22 %) (Statistisches Bundesamt 2017). Seit 2004 geht die für Siedlungs- und Verkehrsfläche täglich in Anspruch genommene Fläche leicht zurück; Stand 2014 wurden rund 69 ha pro Tag in diesen Nutzungstyp überführt (Umweltbundesamt 2017). Dieser Flächenverbrauch korreliert mit der Abnahme der Verfügbarkeit der Ressource Fläche. Die Knappheit des Gutes steigt also bei absoluter Limitierung mit jeder neuen Versiegelung an. Dadurch verschärfen sich Interessenskonflikte v. a. mit Akteuren der Landwirtschaft und des Natur- und Umweltschutzes. Die Bundesregierung will den täglichen Flächenverbrauch bis 2030 auf unter 30 ha eindämmen (Statistisches Bundesamt 2016). Dieser Zielwert wurde bereits um ein Jahrzehnt aufgeschoben (ursprünglich 2020).

Der Flächenverbrauch wird ursächlich von ökonomischen und kulturellen Triebkräften sowie den politischen und administrativen Rahmenbedingungen in den Ländern und Kommunen beeinflusst. Die Ausgleichsverpflichtung, die für viele Eingriffe besteht, kann ohnehin (nur) partiell helfen, die Eingriffswirkung auf den Naturhaushalt abzufedern; sie löst die systemischen Ursachen des Flächenverbrauches nicht und kann die absolute Flächenlimitierung nicht aufheben. Darüber hinaus ist nicht jeder Eingriff ausgleichspflichtig. Wenn z. B. ein Bebauungsplan im sogenannten „beschleunigten Verfahren“ aufgestellt wird, findet die Eingriffsregelung keine Anwendung (§ 13a BauGB).

Vom Gesetzgeber wurde die Eingriffsregelung im Naturschutzrecht und im Baurecht verankert. In Fallstudien wurden bereits Defizite bei der Umsetzung der Eingriffsregelung festgestellt. Die rechtlich erforderliche Kompensation (Ausgleich und Ersatz) wird vielfach nicht wie vorgeschrieben erbracht.Ecker & Pröbstl-Haider(2016) unterzogen 88 im Rahmen der Bauleitplanung festgelegte Ausgleichsflächen im Landkreis Passau einer Erfolgskontrolle: In 44 % der Fälle wurde der Ausgleich nicht erbracht; nur bei 24 % fanden die Autoren eine „gute“ bis „sehr gute“ Umsetzung (ebd., S. 165). Vergleichbare Defizite wurden vonBauriegelet al. (2000) für Ausgleichsflächen in Thüringen attestiert. Die Ergebnisse vonJesselet al. (2003) für 391 Stichproben in Brandenburg sind positiver, aber auch hier war die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben mangelhaft (25 % nicht umgesetzt, 48 % gute Qualität).

Die Mängel in der Umsetzung der Eingriffsregelung führten zu zahlreicher Kritik an Methodik und rechtlicher Ausgestaltung (Berchter2007,Schmidtet al. 2014,Tesch2003). Die Bedeutung der oftmals fehlenden Kontrollen wird dabei von mehreren Autoren betont (Jesselet al. 2003,Mayer2006). Kontrollen sind gesetzlich jedoch weiterhin nicht vorgeschrieben und erfolgen entsprechend selten und unsystematisch. Die Qualität der Kompensation von Eingriffen ergibt sich dann a) aus dem planerischen Bewertungsverfahren („Ländersache“ bei naturschutz- und baurechtlicher Eingriffsregelung, kommunale Befugnis im Innenbereich) und der behördlichen Nutzung von gegebenen Bewertungsspielräumen, b) aus der fachlichen Qualität der Planung und Umsetzung der Kompensation sowie c) aus der anschließenden Qualität der Pflege. Dabei wird die möglicherweise abweichende naturschutzfachliche Wertigkeit unterschiedlicher (Ausgleichs-)Biotope nicht mitbewertet.

Ziel der vorliegenden Fallstudie sind Analyse und Bewertung von Ausgleichsmaßnahmen bezüglich deren Umsetzung sowie deren naturschutzfachlicher Wertigkeit. Es wurden sowohl die Ausgleichsmaßnahmen im Außenbereich der Gemeinde als auch solche im baugebietsinternen Innenbereich erhoben. Die übergeordnete Frage ist, ob das derzeitige ordnungspolitische Regulativ ausreichend ist, um die Vorgaben der Eingriffsregelung in die reale Umsetzung zu bringen. Abseits der bereits genannten Fallstudienergebnisse existieren bislang nur sehr wenige empirische Soll-Ist-Vergleiche zur Umsetzung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung.

2 Rechtliche Ausgangssituation

Die Eingriffsregelung kann die mit jedem baulichen Eingriff einhergehende Verknappung der Ressource Fläche nicht ausgleichen. Im Unterschied zu der herkömmlichen Zielrichtung des Naturschutzrechtes, für bestimmte besonders wertvolle Landschaftsteile einen besonderen rechtlichen Schutz zu gewährleisten, sollen mithilfe der Eingriffsregelung die negativen Auswirkungen von Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen auf den Naturhaushalt (Wirkungsgefüge: Boden, Wasser, Luft und Pflanzen, Tiere, Mensch) (§§ 13 ff. BNatSchG Außenbereich und § 1a BauGB Innenbereich) eingegrenzt werden. Kerngedanke der Eingriffsregelung ist, dass demjenigen, der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft verursacht, auch die Verantwortung für die Vermeidung, Verminderung und Kompensation des Eingriffs zukommt.

Für den Innenbereich gilt nach § 18 Abs. 1 BNatSchG im Verhältnis zum Baurecht: Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden.

§ 1a Abs. 3 BauGB integriert die Eingriffsregelung und unterwirft das komplette Folgenbewältigungsprogramm der bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB. Dabei gilt nach § 200a Satz 1 BauGB nicht zwischen Ausgleich und Ersatz zu unterscheiden. Nach Satz 2 ist ein unmittelbarer räumlicher Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich nicht erforderlich, soweit dies mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, vgl. hierzu auch § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB. Sichergestellt sein muss, dass die gewählte Kompensationsmaßnahme zu einer Aufwertung gegenüber dem Istzustand führen muss.

Nach § 135 Abs. 2 Satz 2 BauGB können Kompensationsmaßnahmen bereits vor den Baumaßnahmen und deren Zuordnung durchgeführt werden. Dies bildet die Grundlage dafür, dass die Gemeinden sog. Flächenpools (auf Vorrat bereitgestellte potenzielle Kompensationsflächen) schaffen, um auf ihnen – naturschutzfachlich – aufwertende Maßnahmen durchführen zu können. Die Verfügbarkeit der Flächen ist in geeigneter Weise zu sichern, etwa indem sie der Betreiber des Pools selbst erwirbt (oder sich vertraglich den Zugriff sichert), um ein Ökokonto einrichten zu können. Das bedeutet, Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die ohne aktuelle Verpflichtung nach § 15 Abs. 2 („freiwillig“) durchgeführt werden und die in § 15 Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllen, können auf ein Ökokonto gutgeschrieben werden. Dies erfolgt für baurechtliche Ökokonten nicht nach Ökokontoverordnung und die Maßnahmen sind nicht handelbar. Sie stehen aber im Falle eines Eingriffs als vorweggenommene Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung. Die Kombination von Flächenpool und Ökokonto ermöglicht die „Buchung“ von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf den Poolflächen (Schumacher & Fischer-Hüftle§ 16 BNat SchG, Rdnr. 8 und 11). Im Unterschied zur naturschutzrechtlichen Regelung ist die für die Flächennutzung verantwortliche Gemeinde und nicht der Bauträger für die korrekte Durchführung der Kompensation verantwortlich (Busseet al. 2013).

Die mit der Eingriffsregelung vorgenommenen Kompensationsmaßnahmen müssen grundsätzlich einen dauerhaft aufwertenden Charakter haben, vgl. § 15 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG. Dies erfordert in den meisten Fällen, dass die Pflege der Maßnahmen auf unbestimmte Zeit gewährleistet werden muss.

Zu unterscheiden ist zwischen der Durchführung der Kompensationsmaßnahme und dem Eintritt des mit ihr bezweckten Erfolgs. § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 definieren den Ausgleich und Ersatz im Sinne des Erfolgseintritts („sobald“). Aus § 15 Abs. 5 lässt sich entnehmen, dass Ausgleich und Ersatz innerhalb angemessener Frist erreicht sein müssen. Die Frist für die Durchführung der Maßnahmen ist in der Genehmigung des Eingriffs zu bestimmen.

In der Praxis werden häufig auch solche Ausgleichsmaßnahmen anerkannt, welche „erst nach 25 bis 30 Jahren eine Qualität erreichen, die eine vollständige Kompensation bedeuten“ (LANA1996, S. 66). Dies ist so u. a. bei vielen Extensivwiesen der Fall. Gleichzeitig wird in den öffentlich-rechtlichen Verträgen die Einhaltung der Pflegeverpflichtung der Ausgleichsflächen zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit für (je nach Bundesland) 25 bis 30 Jahre vorgesehen (LANA 1996). In vielen anderen Fällen ist nicht abschließend geklärt, wie lange eine Pflege verpflichtend vorgenommen werden muss. Unabhängig von der Pflegeverpflichtung bleibt die Festlegung als Ausgleichsfläche im Grundbuchblatt bestehen. Konkret bedeutet dies, dass pflegeabhängige Ausgleichsflächen nach Ablauf der Pflegeverpflichtung eine naturschutzfachliche Abwertung erfahren können. Die Ausgleichsleistung ist dann also nicht nachhaltig (dauerhaft); eine (Wieder-)Aufnahme z. B. einer konventionellen Ackernutzung ist aber wohl – bei entsprechendem Eintrag im Grundbuchblatt – ausgeschlossen.

3 Methoden

Die hier untersuchten Kompensationsmaßnahmen (fortan: Maßnahmen) wurden im Rahmen der baurechtlichen Eingriffsregelung durchgeführt. Die Maßnahmen (meist nach Fläche oder Zielart zusammengefasste Maßnahmenaggregate) bestehen jeweils aus verschiedenen Einzelmaßnahmen (als Biotoptyp oder Strukturelement abgrenzbare Einheiten als Bestandteile einer Maßnahme). Sie sind integraler Bestandteil von 14 Bebauungsplänen von neun Gemeinden (Au, Bollschweil, Ebringen, Ehrenkirchen, Merzhausen, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden und Wittnau) des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald jeweils mit Gemarkungsanteilen am Schönberg. Der Schönberg ist eine Erhebung der Vorbergzone des Schwarzwaldes mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (Körner2006). Die Gemarkungen am Schönberg verteilen sich auf die Naturräume (4. Ordnung) Freiburger Bucht, Markgräfler Hügelland und Hochschwarzwald. Untersucht wurden zusätzlich zwei Ökokontomaßnahmen aus den baurechtlichen Ökokonten der Gemeinden, die bislang keinem Bebauungsplan zugeordnet wurden.

Für den Ausgleich der Eingriffswirkung eines jeden Bebauungsplans wurden eine oder mehrere Maßnahmen, häufig mit mehreren Einzelmaßnahmen, wie z. B. verschiedenen abgrenzbaren Biotoptypen (Beispiel 1: Einsaat von Druschgut für Extensivwiesen auf ehemalige Maisäcker) sowie einzelnen Elementen (Beispiel 2: Einzelbäume oder Nistkästen) konkretisiert. Für jede Einzelmaßnahme ist ein Zielzustand bzw. eine Vorgehensweise beschrieben und festgelegt. Die untersuchten 124 Einzelmaßnahmen sollen auf vielfältige Weise die negative Einwirkung durch eine Aufwertung des Naturhaushalts ausgleichen: Die Einzelmaßnahmen können grob kategorisiert werden in flächige (s. Beispiel 1) oder punktuelle (s. Beispiel 2). Die Einzelmaßnahmen wurden untersucht und bewertet. Zusätzlich wurde für die Übersichtlichkeit die zu einer Maßnahme gehörenden Einzelmaßnahmen durch einen Mittelwert zusammengefasst.

3.1 Umsetzungsgrad

Bei vollständig umgesetzten Bebauungsplänen sollten auch die Ausgleichsmaßnahmen vollumfänglich umgesetzt sein und der bisher möglichen Entwicklung in Richtung des geplanten Zielzustands entsprechen. Zunächst wurde in einem Soll-Ist-Vergleich der aktuelle Zustand der durchgeführten Einzelmaßnahmen mit dem jeweils festgesetzten Zielzustand der Umweltberichte verglichen. Dazu wurde der Umsetzungsgrad evaluiert. Dieser besteht aus zwei Komponenten, nämlich (1) der Analyse der Realisierung des im Umweltbericht formulierten Zielzustandes, also eine gutachterliche Einschätzung der Umsetzungsqualität (qualitativer Soll-Ist-Vergleich) sowie (2) einem Flächenabgleich der real umgesetzten Einzelmaßnahme zur Vorgabe des Umweltberichts (Flächenerfüllung, quantitativer Soll-Ist-Vergleich). Der Wert berechnet sich anhand einer gutachterlichen Abschätzung der (evtl. vorhandenen) qualitativen Soll-Ist-Disparität sowie der quantitativ-flächigen Erfüllung des planerischen Ausgleichsziels.

In Anlehnung anEcker & Pröbstl-Haider(2016) undTesch(2003) wurde ein Verfahren zur Bewertung der Umsetzungsqualität (Qualitätswert) im Sinne einer einfachen Erfolgs- bzw. Zielerreichungskontrolle der räumlichen Elemente entwickelt. So kann jede Einzelmaßnahme auf einer fünfstufigen Skala von 0 (keine Zielerreichung) bis 1 (dem Zielzustand entsprechend) verortet werden (Tab. 1, vgl.Ecker & Pröbstl-Haider2016). Im Unterschied zur Methodik vonEcker & Pröbstl-Haider(2016) wurde die Skala mit 0 bis 1 statt 0 bis 4 und für die Berechnung des Umsetzungsgrades eine Multiplikation dieses Qualitätswertes mit den Flächenprozent (angegeben von 0 bis 1; vgl.Ecker & Pröbstl-Haider2016): ordinaler Flächenwert von 0 bis 4) gewählt.

Für den Faktor der Flächenerfüllung (quantitativer Soll-Ist-Vergleich) wurde die Flächengröße der räumlichen Elemente überprüft. Bei einer 100-%igen Flächenerfüllung entspricht der Istwert dem Sollwert, wie ihn die Umweltberichte festgelegt haben. Erfüllten die Flächen den Sollwert nicht, so wurde der Prozentsatz entsprechend den realen Gegebenheiten korrigiert. Die Multiplikation des Qualitäts- mit dem Prozentwert ergibt den kardinalen Umsetzungsgrad in Prozent.

Ein Beispiel für „keine Zielerreichung“ ist in Abb. 1 zu sehen. Von fünf geplanten Strukturelementen (Einzelmaßnahmen), namentlich Hecke/Singwarte, Lesesteinhaufen, Blühstreifen, Brache, und Nistkästen, wurden lediglich zwei Vogelnistkästen und ein Fledermauskasten umgesetzt. Da Nistkästen nur auf Präsenz/Absenz untersucht wurden, erhalten sie eine 1. Keines der anderen Elemente konnte identifiziert werden und sie erhalten eine 0. Beträchtliche Abweichungen vom bisher möglichen Zielzustand sind beispielhaft in Abb. 2 zu sehen.

Der Umsetzungsgrad der externen Maßnahmen (außerhalb des Baugebietes) ergibt sich aus dem Mittelwert der errechneten Umsetzungsgrade der Einzelmaßnahmen. Von den internen Maßnahmen (innerhalb der zugehörigen Baugebiete) konnte nur die Umsetzungsqualität festgestellt werden (Flächengrößenangaben fehlen bei überwiegend punktuellen Einzelmaßnahmen, Bewertung nach Präsenz/Absenz). Die Umsetzungsqualität dieser internen Maßnahmen ergibt sich also aus dem Median (da ohne Einbezug der Flächengröße) der jeweiligen Einzelmaßnahmen.

Partielle Inkonsistenzen resultierten in diesem Punkt vor allem aus räumlicher Unschärfe in der Planung. Beispielsweise konnten nicht alle im Plan vorgesehenen Bäume auf Privatgrundstücken gesichtet werden.

3.2 Evaluation der naturschutzfachlichen Wertigkeit

In einer zusätzlichen Analyse wurde die naturschutzfachliche Wertigkeit der (Einzel-)Maßnahmen näher untersucht. Ziel war es, die Bedeutung des aktuellen Zustandes für die Anliegen des Naturschutzes unabhängig vom planerischen Sollzustand einzuschätzen.

Ausgangspunkt der Analyse flächiger Einzelmaßnahmen war die Aufnahme der Vegetation nach der modifizierten Braun-Blanquet-Skala auf einer Probefläche von 25 m² (Dierschke1994) sowie die Strukturabschätzung in Form von Deckungsgraden nach Schichten. Für einige Einzelmaßnahmen, wie z. B. Steinriegel, war dieses Vorgehen unpassend. Hier wurden dann spezifische Strukturelemente, in diesem Falle durchschnittliche Größe der Steine, typische Vegetation oder beeinträchtigender Bewuchs sowie weitere erfasst. Punktuelle Ausgleichsmaßnahmen, wie z. B. Nistkästen, wurden ausschließlich auf Präsenz/Absenz untersucht (Tab. 2a).

Für die naturschutzfachliche Bewertung flächiger Elemente (Tab. 2b) wurden vier relevante Kriterien bestimmt und in passende Wertstufen ordinal unterteilt. Die Anwendung fand auf Einzelmaßnahmenebene statt. Für die Evaluation auf der übergeordneten Maßnahmenebene wurden die ermittelten Wertigkeiten der jeweils zugehörigen Einzelmaßnahmen gemittelt. Für die Einzelmaßnahmen galten folgende Kriterien:

(1) KriteriumRepräsentanz : Ist der vorgefundene Biotoptyp lebensraumtypisch ausgeprägt? Einordnung nach lebensraumtypischen Struktur- und Artvorkommen in Biotoptypen des Schlüssels für Biotope Baden-Württembergs und FFH-Managementplan (LUBW2014b) sowie Bewertung der Ausprägung in Anlehnung an ebendiese Literatur und die Bewertung im Soll-Ist-Vergleich in fünf Wertstufen (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1).

(2) KriteriumSeltenheit und Gefährdung : Welchen Seltenheits- bzw. Gefährdungswert hat der Biotoptyp der Ausgleichsmaßnahme in Baden-Württemberg? Vergleich der Singularität anhand der Roten Liste für Baden-Württemberg (Breunig2002) und Klassifizierung in fünf Stufen (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1).

(3) KriteriumStrukturelle Vielfalt : Sind die Maßnahmen vielfältig an Strukturen? Vom Landschaftsstrukturmaß Elementdichte (Pietsch & Richter2008) abgeleitet wurde ein angepasster Index für Strukturvielfalt als Anzahl Elemente je Fläche verwendet. Danach ist Strukturvielfalt (SV) = (n/A) × 1000; n = Anzahl Elemente, A = Maßnahmenfläche in m² (der Faktor 1000 dient der besseren Darstellbarkeit des Indexes). Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Index in 6 Stufen klassifiziert.

(4) KriteriumKonnektivität : Sind die Ausgleichsbiotope planerisch in den landesweiten Biotopverbund (LUBW 2014a) eingebunden? Daraus ergaben sich die Werte 0 für nicht im Biotopverbund liegend und 1 für im Biotopverbund liegend.

Kriterien 3 und 4 sind gängige Parameter in der Landschaftsökologie und fanden daher auf Landschafts-, also Maßnahmenebene und nicht auf Einzelmaßnahmenebene Anwendung.

Als zusätzlicher Vergleichswert wurde der High-Nature-Value-Farmland-Wert (HNV), ein Pflichtindikator der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU zur Biodiversitätsentwicklung landwirtschaftlicher Kulturen, ermittelt (zur genauen Methodik s. BfN 2017). Der Indikator wurde hier genutzt, um v. a. den (häufigen) Kompensationstyp extensives Grünland (inkl. Streuobst) zu bewerten. Die national einheitliche Erhebungsmethodik ermöglicht eine hohe Vergleichbarkeit mit regulären Grünlandflächen. Die Basis des Indikators ist das Vorkommen von Kennarten einer Kennartenliste, die nach einem einheitlichen Vorgehen auf Transekten erfasst werden (BfN 2017). Je nach Artenausstattung kann eine Fläche einen 1) äußerst hohen Naturwert, 2) sehr hohen Naturwert und 3) mäßig hohen Naturwert erreichen. Spiegeln die real vorkommenden Arten die HNV-Artenliste nicht wider, handelt es sich nicht um eine HNV-Fläche. Der HNV-Typ 3 (mäßig hoher Naturwert) liegt von seiner Artenausstattung näherungsweise zwischen einer Glatthaferwiese und einer Fettwiese eines intensiver genutzten Nutzungstyps (BfN 2018).

4 Ergebnisse

4.1 Gesamtbewertung

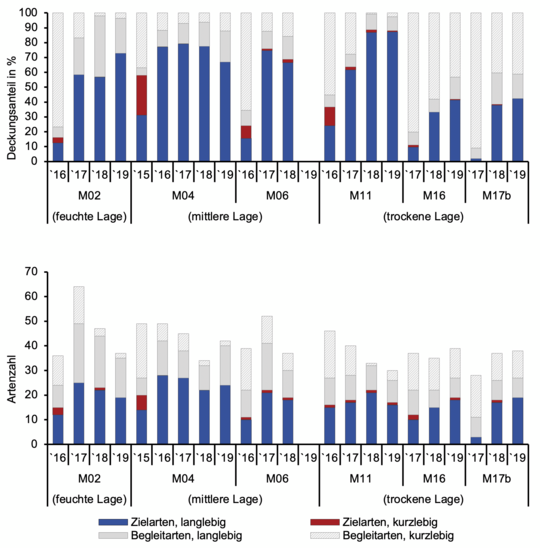

Von 26 untersuchten Maßnahmen wurde bei 25 eine Umsetzung vorgefunden. Von den darin subsummierten 124 Einzelmaßnahmen wurden 91 (73 %) umgesetzt. Die umgesetzten Einzelmaßnahmen wurden definierten Lebensraumtypen zugeordnet (Tab. 2). Am häufigsten geplant und auch umgesetzt wurden die Biotope Mähwiese und Extensivwiese mit Streuobst sowie Bachrenaturierungen (Tab. 2). Vor allem die fehlende qualitative Durchführung (und Pflege) von Einzelmaßnahmen beeinträchtigt den Grad der Zielerreichung. Am wenigsten umgesetzt wurden kleinflächige Einzelmaßnahmen wie z. B. relativ pflegeintensive Blühstreifen oder Brachen (da hier sehr kleinflächig geplant). Von vier Gemeinden wurde der Ausgleich durch die Verrechnung von insgesamt zwölf Ökokontomaßnahmen (zehn davon bereits für den zugehörigen Bebauungsplan angerechnet) angegeben. Diese Ökokontomaßnahmen entsprechen tendenziell eher dem Sollzustand als zeitlich nicht vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen. Da über die Hälfte aller Elemente aus den Ökokontomaßnahmen jedoch nicht zeitlich vorgezogen umgesetzt worden waren, ist fraglich, ob deren etwas bessere Sollerfüllung mit einem Entwicklungsvorsprung zusammenhängen kann. Eine höhere Qualität älterer Maßnahmen gegenüber jüngeren Maßnahmen ist angesichts der niedrigen Stichprobenzahl nicht signifikant nachweisbar.

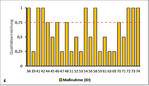

Die Umsetzungsqualität der 91 realisierten Einzelmaßnahmen erreichte im Mittel den Wert 0,75, welcher der Kategorie „gut: geringe Abweichungen vom bisher möglichen Zielzustand erkennbar“ entspricht. Betrachtet man den Umsetzungsgrad (Umsetzungsqualität und Flächenerfüllung) der aggregierten Maßnahmen, so erreichen von den umgesetzten Maßnahmen 66 % den angestrebten Sollzustand (Wert 1) nicht. Im arithmetischen Mittel liegt der Umsetzungsgrad bei 0,68 (Tab. 3). Sowohl bei den flächigen wie bei den punktuellen Einzelmaßnahmen wurde ein ähnlicher Umsetzungsgrad ermittelt. Maßnahmen mit geringerer geplanter Strukturvielfalt wurden tendenziell qualitativ besser umgesetzt als solche mit höherer Strukturvielfalt. Die flächenmäßig größte und die drittgrößte Maßnahme haben absolut gesehen auch das größte Flächendefizit, insbesondere, da geplante Einzelmaßnahmen nicht umgesetzt wurden (Abb. 3).

Die aktuellen Zustände der Einzelmaßnahmen wurden bewertet mit vier naturschutzfachlichen Kriterien, auf Basis der naturschutzfachlichen Kategorisierung und unabhängig vom planerischen Sollwert. Dies erbrachte folgende Ergebnisse:

(1)Repräsentanz :Die Werte für „lebensraumtypisch“ sind über die Wertstufen ungefähr normal verteilt (die meisten Maßnahmen liegen im mittleren Bereich), wodurch kein bedeutender Anteil (4) der Maßnahmen eine hohe ökologische Wertigkeit bezüglich dieses Kriteriums aufzeigt (Abb. 4). Von allen betrachteten umgesetzten Maßnahmen (n = 25) sind je etwa ein Drittel eingeschränkt (0,5) und ein Drittel nahezu lebensraumtypisch (0,75).

(2)Seltenheit und Gefährdung : Die meisten geplanten Lebensraumtypen der Einzelmaßnahmen sind nach der Roten Liste der gefährdeten Pflanzenformationen (vgl.Rennwald2000) „nicht gefährdet“ oder „auf der Vorwarnliste stehend“. Nur zwei aktuelle Zielzustände sind nach dieser Liste als „gefährdet“ (Feuchtwiese, Kategorie 3 der Roten Liste) einzustufen.

(3)Konnektivität : 40 von 89 als Biotope bewertete Einzelmaßnahmen lagen innerhalb der Suchräume des landesweiten Biotopverbunds, 35 lagen außerhalb und bei 14 Maßnahmen war eine Zuordnung zu einem Biotoptyp nicht möglich.

(4)Strukturelle Vielfalt: Mehr als die Hälfte der Maßnahmen hatten eine sehr geringe Strukturvielfalt (unterste der hier sechs Klassen), welche auf Landschafts- (und damit auf Maßnahmen-) Ebene mithilfe eines Indexes berechnet wurde. Eine Maßnahme hatte mit ihrer räumlich weitläufigen und kleinteiligen Planung eine hohe und im Vergleich zu allen anderen Maßnahmen die mit Abstand höchste geplante strukturelle Vielfalt.

Auf der Grundlage der HNV-Erhebungsmethodik haben fast ein Drittel der umgesetzten 25 Maßnahmen einen mäßig hohen Naturwert und noch etwas weniger als ein Drittel einen sehr hohen Naturwert. Von den evaluierten Einzelmaßnahmen erfüllen 60 % nicht den Anspruch eines High Nature Value (Abb. 5). Nur 2,5 % erreichen einen äußerst hohen Naturwert, 17,5 % einen sehr hohen und 20 % einen mäßig hohen Naturwert.

4.2 Einzelmaßnahmen zur Verminderung und Kompensation innerhalb der Baugebiete

46 Einzelmaßnahmen zur Verminderung und Kompensation innerhalb der Baugebiete waren geplant. Neun konnten aufgrund von Planungsunschärfe nicht überprüft werden. 13 interne Einzelmaßnahmen (28 %) wurden nicht umgesetzt. Bei Betrachtung der Zielerreichung nur jener Einzelmaßnahmen mit erkennbarer Umsetzung (solche ohne erkennbare Umsetzung oder Möglichkeit der Bewertung entfallen, n = 24), liegt der Median zur Qualitätserreichung bei 0,75 (Abb. 6). Nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen waren v. a. Baum- und Strauchpflanzungen (die auch am häufigsten geplant waren), Grünflächen und Gründächer (Tab. 4).

Die jeweiligen internen und externen (Einzel-)Maßnahmen sind aufgrund der physiognomischen Unterschiede in der Flächenverfügbarkeit anders ausgeprägt. Der Anteil an umgesetzten internen (Einzel-)Maßnahmen von 69 % ähnelt dem Ergebnis der externen Maßnahmen (Tab. 2, Tab. 4). Sind geplante Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Baugebiets nicht wie geplant realisierbar, müsste streng genommen ein (flächenmäßig oder nach Qualität bzw. Ökopunkten) größerer Anspruch für externe Ausgleichsmaßnahmen bestehen.

Fallweise ist die Anlage von flächigen oder punktuellen Elementen nicht erfolgt oder wurde in Abweichung vom Plan ohne weitere Begründung an anderer Stelle ausgeführt. Nicht erfolgte oder verspätete Umsetzung kam sowohl bei externen als auch bei internen Ausgleichsmaßnahmen vor. Weiterhin finden sich immer wieder lokale Umnutzungen von Teilbereichen von Ausgleichsflächen; etwa von Grasland zu Parkplatz mit Rasengitterstein, als Stellplatz für Container oder als Standort für Spielplatzgeräte. Auch die sukzessionsbedingte Veränderung nicht zielorientiert gepflegter Elemente wie beispielsweise Blühstreifen aus einjährigen Arten führt zu Abweichungen in der Flächenbilanz. Hinzu kommen fallweise Defizite in der Umsetzungsqualität.

Es konnten mehrere Gründe für die genannten Defizite identifiziert werden, etwa die Verwendung von nichtregionalem bzw. sogar fremdländischem Saat- und Pflanzgut, die Ausbringung von im Plan anders vorgesehenen Artenzusammensetzungen oder die Nichtpflanzung mancher von im Plan vorgesehener (Gehölz-)Arten.

Bebauungspläne jüngeren Datums sind tendenziell umfangreicher, leichter nachvollziehbar und leichter zugänglich.

5 Diskussion

In Anbetracht der akuten Bedrohung des Naturhaushaltes ist es zu begrüßen, dass der Gesetzgeber bei Eingriffen mit negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt Kompensationen einfordert. Eine Kompensation (Bedeutung nach Duden: „durch Gegenwirkung aufheben“) der Eingriffe durch Bebauung ist insofern ein irreführender Begriff, als die betroffenen Schutzgüter (andernorts) eben nicht absolut wiederhergestellt werden können. In vielen Fällen stehen Eingriffs- und Ausgleichswirkung zudem nicht im räumlichen, funktionalen oder zeitlichen Zusammenhang. Der mit jedem baulichen Eingriff fortschreitenden Verknappung des Gutes Fläche kann die Eingriffsreglung ohnehin nicht entgegenwirken.

Die Ziele der Eingriffsregelung können nur dann erreicht werden, wenn eine gleichwertige Kompensation erfolgt. Auch diese Fallstudie zeigt, dass zwischen (rechtlich gefordertem) Soll- und tatsächlichem Istzustand teils erhebliche Diskrepanzen liegen. Ohne den Einsatz von Kontrollinstanzen kommt dies implizit dem Eingeständnis gleich, dass man die schleichende Degradation des Naturhaushaltes toleriert. Die vorliegende Studie ist ein regionales Fallbeispiel, das eine intensive Erfassung der Fakten und die empirische Bewertung der Umsetzung von baurechtlichem Ausgleich ermöglichte. Nicht geleistet werden konnten statistische Absicherungen (mangels Wiederholungen von ähnlich gelagerten Fällen) sowie eine Übertragung auf andere Regionen. Allerdings fügt sich die Fallstudie in andere Fallbeispiele ein (Berchter2007, Ecker & Pröbstl-Haider2016,Rexmannet al. 2001,Tischewet al. 2010), sodass sich auch auf nationaler Ebene mehr und mehr ein valides Bild zur defizitären Umsetzung der Eingriffsregelung abzeichnet.

Ein weiterer Schwachpunkt der bestehenden Regelungen zu Ausgleich und Ersatz liegt in der begrenzten zeitlichen Verpflichtung, die eine Erhaltung der Kompensationsmaßnahme für die ersten 25 (bis 30) Jahre vorschreibt, auch wenn die Fläche danach (theoretisch bis zum Ende des Eingriffs) durch einen entsprechenden Eintrag im Grundbuchblatt dem Eingriff zugeordnet bleibt. Der Gesetzgeber sieht einen Ausgleich für den Naturhaushalt also nur temporär vor. Zu bedenken ist auch, dass eine Entsiegelung und Rückumwandlung baulicher Eingriffe nach aktuellem Kenntnisstand nur in wenigen Ausnahmefällen erfolgt (Janssenet al. 2015). Die Kompensation wurde in den rechtlich gesetzten Grenzen abgewickelt, die in vielen Fällen nicht alle real betroffenen Schutzgüter adäquat adressieren.

Einen besonderen Stellenwert für den Erhalt der biologischen Vielfalt nimmt die Landwirtschaft ein (Ellmauer1996, Möckelet al. 2014). Durch Bebauung und die Anlage von Ausgleichsflächen auf ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen geht die landwirtschaftlich nutzbare Fläche national erheblich zurück. Daher ist es zu begrüßen, dass viele flächige Maßnahmen mit dem Ziel der Integration der Ausgleichsverpflichtung in eine neue landwirtschaftliche Nutzung angelegt wurden. Beispiele dafür sind Extensivwiesen (Grünfutter) oder Streuobstwiesen (Grünfutter und Obst).

Die Nichterfüllung planerischer Sollangaben zu Größe, Anzahl und Artenwahl etwa bei Pflanzungen sowie deren angestrebte Ausprägung wurden im vorliegenden Fallbeispiel sowohl bei Maßnahmen innerhalb als auch außerhalb der Baugebiete festgestellt. Beeinträchtigungen durch Abfallentsorgung oder Überschattung (Flächenaufteilung ungünstig bzw. Fläche zu klein für das Biotop, das sich in Nachbarschaft zu angrenzenden beschattenden Bäumen entwickeln soll, s. Abb. 2), wie auch vernachlässigte Pflege kamen vor. Auffällig war eine unpräzise, sich teilweise bereits im Plan widersprechende Zielformulierung und die Flexibilisierung der geplanten Verortung von Planelementen. Dies führt zu fehlender Transparenz sowie zu Unsicherheiten bei der Ausführung der Planmaßnahmen und erschwert erheblich die Überprüfbarkeit. Überprüfungen, die bei festgestellten Diskrepanzen zu Sanktionen oder Gegensteuern führen, sind ohnehin offenbar nur sehr selten – es fehlt eine unabhängige Kontrollinstanz.

Weitere Defizite resultieren aus unsachgemäßer bis hin zu fehlender Pflege. Es kann vermutet werden, dass das Ziel, möglichst viele anrechenbare Ökopunkte auf möglichst wenig Fläche zu generieren, zu den beobachteten willkürlichen Kombinationen von Biotopen mit teils sehr unterschiedlichem erforderlichem Pflegebedarf (s. auch Abb. 1) führt. Standörtlich nicht angepasste Einzelmaßnahmen führen zu einer fehlerhaften Einschätzung der Entwicklungsfähigkeit und in der weiteren Folge zu nicht angepasster Pflege, etwa wenn Ausfälle bei Gehölzpflanzungen nicht ergänzt wurden.

Eine mögliche Ursache für unsachgemäße Anlage und Pflege von Ausgleichsbiotopen ist, dass viele Ausgleichsflächen nicht in landwirtschaftliche Nutzungssysteme eingebunden sind. So werden viele Wiesen gemulcht oder Streuobstbäume nur sehr rudimentär gepflegt. Dies gefährdet die Zielerfüllung und kann im Extremfall zu völligem Verlust der Elemente führen. Häufig ist das beispielsweise bei (eigentlich dauerhaft zu erhaltenden) Blühstreifen. Einmalig festgesetzte Pflegeauflagen können ohne mittelfristiges Pflegekonzept kaum zu einer gewünschten Zielerreichung führen. Das bisher übliche Monitoring zwei, fünf und zehn Jahre nach Fertigstellung müsste bei Fehlentwicklung eine Nachsteuerung im Rahmen eines adaptiven Managements zur Folge haben. Im Extremfall müssen bei wiederholten Verfehlungen Sanktionen ausgesprochen werden können.

Die Zielerreichung wird auch durch Kommunikationsprobleme vieler Stakeholder erschwert. Trotz kommunikativer Planungsinstrumente (Offenlegung, Einbindung von Stellungnahmen) konnten in den untersuchten Plänen viele Unsicherheiten auf allen Ebenen der Umsetzungen nicht sprachlich-inhaltlich ausgeschlossen werden. All dies führt fallweise zu mangelhafter Umsetzungsqualität.

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass selbst bei gegebener formaler Zielerreichung eine hohe naturschutzfachliche Wertigkeit der Flächen nicht per se gegeben ist (und meistens auch nicht angestrebt wurde). Ursachen dafür sind:

1) die geringe Flächengröße der Ausgleichsmaßnahmen, wodurch sich die entsprechenden Lebensgemeinschaften nicht vollständig und typisch ausbilden können;

2) die fehlende Habitatkontinuität, die sich aufgrund zu kurzer Zeithorizonte der vertraglichen Bindung der Kompensationsflächen auch perspektivisch nur unvollkommen einstellen kann;

3) das häufige Fehlen seltener und gefährdeter Arten und Lebensräume auf Ausgleichsflächen;

4) die Isolierung vieler kleiner Einzelflächen im Landschaftskontext ohne echte Lebensraumverknüpfung.

Die geringe naturschutzfachliche Wertigkeit vieler Flächen wird vom überwiegenden Fehlen eines „High Nature Value“ untermauert.

6 Ausblick und Fazit

Der Wert der Eingriffsregelung für den Naturschutz ist nach unserer Fallstudie und der bislang hierzu vorliegenden Literatur eher enttäuschend. Folgende Verbesserungen müssen mindestens vorgenommen werden:

- Die politischen Entscheidungsträger müssen sich wesentlich stärker für eine Reduktion der Eingriffe einsetzen. Beispielsweise findet bei dem sog. „beschleunigten Verfahren“ die Eingriffsregelung keine Anwendung. Seit Mai 2017 gilt das beschleunigte Verfahren nicht nur bei der Innenentwicklung („Nachverdichtung“), sondern auch für Bebauungspläne mit einer bebauten Fläche von weniger 1 ha, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach außen hin anschließen (§ 13b BauGB). Begründet wird dieser Wegfall von Ausgleich mit dem regionalen Wohnungsmangel. Durch diese neue Regelung wurde die Flächenmobilisierung der Kommunen zwar erheblich erleichtert, doch geht eine solche Aufweichung der Eingriffsregelung aus Sicht des Ressourcenschutzes und zukünftiger Generationen in die falsche Richtung.

- Das vorgelagerte Problem für eine korrekte Umsetzung war in dem Fallbeispiel v. a. die defizitäre Kommunikation der Stakeholder. Hier müssen Konzepte erarbeitet werden, um aus Fehlern bei vorangehenden Planverfahren lernen zu können. Dazu gehören auch die Erarbeitung regionaler Leitfäden zur naturschutzfachlichen Bündelung von Ausgleichsmaßnahmen bzw. Bewertungskonzepten sowie die Stärkung der Absprachen zwischen den Gemeinden, um die naturschutzfachliche Qualität schon in der Planung zu steigern (vgl. LABO 2010).

- Eine Qualifizierung, weil bessere Loslösung von politischen Interessen ist womöglich die federführende Einbindung etwa von Landschaftspflegeverbänden in die Ausgleichsplanung. Landschaftspflegeverbände sind (a) unabhängiger als kommunale Behörden und (b) stärker mit den Landwirten in Kontakt, deren betriebliche Strukturen und Abläufe besonders gut für die Umsetzung und Pflege von Ausgleichsmaßnahmen geeignet sind. Letztlich ist es auch ein gesellschaftspolitisches Ziel, solche Betriebe zu erhalten. Über Landschaftspflegeverbände kann die zusätzliche Einkommensmöglichkeit, die die Umsetzung der Eingriffsregelung bietet, besser an entsprechende Betriebe herangetragen werden.

- Das Konzept des zeitlich vorgezogenen Ausgleichs scheint dem nicht vorgezogenen tatsächlich überlegen zu sein. Es sollte daher entsprechend vom Gesetzgeber forciert werden.

- Monitoring wird in der Fallbeispielregion meist nur dreimal ab Herstellung durchgeführt. Eine engmaschigere Flächenbetreuung im Sinne eines adaptiven Managements könnte Fehlentwicklungen frühzeitig und wirkungsvoller entgegenwirken. Noch wichtiger: Über die reine inhaltliche Erfassung hinaus müssen regelmäßig Kontrollen stattfinden (z. B. durch einen Kreisökologen) und notfalls Sanktionen ausgesprochen werden.

- Alle Planungen, Ziele und Ausgleichsflächen sowie etwaige Monitoringergebnisse sollten auf einer zentralen Plattform (besser als bisher) öffentlich zugänglich sein. Damit hätten auch Verbände die Möglichkeit, die Ergebnisse der Ausgleichsverpflichtungen nachzuvollziehen.

- Ökokontomaßnahmen wurden meist erst zeitgleich oder nach dem Eingriff umgesetzt. Um das zu verhindern, sollte für jeden Eingriff vor der Anrechnung ein Zeitrahmen zur Umsetzung vorgegeben werden.

- Die Pflegeverpflichtung sollte dauerhaft im Wortsinn sein. Hier ist auch ein gestuftes Vorgehen denkbar. Beispielsweise sollten große, kapitalkräftige Konzerne (z. B. Deutsche Bahn) die Pflege von Ausgleichsflächen tatsächlich zeitlich unbegrenzt bereitstellen, während kleinere Verursacher zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit auch in Zukunft nach einigen Jahrzehnten von der Pflegepflicht entbunden werden könnten.

- Maßnahmen, die wirklich dauerhaft sind, weil die Strukturen nicht stark pflegeabhängig sind und/oder leicht in bestehende Betriebsabläufe integriert werden können, sind zukünftig zu bevorzugen. In diesem Zusammenhang sollte der produktionsintegrierte Ausgleich national eingeführt werden. Ebenso ist ein national einheitliches Vorgehen bei der Bewertung von Biotopen auf Eingriffs- wie auf Ausgleichsseite möglichst rasch einzuführen.

- Umweltbildung sollte – weiter in die Zukunft gedacht – auch Bauen und Naturzerstörung stärker in ihre Bildungsarbeit für zukünftige Generationen einbringen. Die Naturschutzbehörden haben einen zu geringen Stellenwert und müssten durch Bevölkerung und Politik gestärkt werden. Dies kann nur durch größeres Bewusstsein für die Dringlichkeit der Anliegen erreicht werden.

Dank

Großer Dank geht an die im „Schönberg-Forum“ zusammengeschlossenen Naturschutzorganisationen Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz (BLNN), BUND, Naturschutzbund (NABU) sowie den Landesnaturschutzverband (LNV) für Diskussion und finanzielle Unterstützung. Den beteiligten Gemeinden sowie dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald wird gedankt für die Überlassung der Daten.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (Webcode 2231) zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

Kontakt

Jessica Rabenschlag, M.Sc., war zuletzt als Mitarbeiterin an der Professur für Standorts- und Vegetationskunde der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg tätig und ist jetzt in Elternzeit. Bachelorstudium in Waldwirtschaft und Umwelt, Masterstudium in Forstwissenschaft mit der Vertiefung Landnutzung und Naturschutz, beides an der Universität Freiburg. In ihrer Masterarbeit und während der Arbeit an der Universität beschäftigte sie sich eingehend mit Kompensationsmaßnahmen und deren Überprüfung.

Nicolas Schoof absolvierte den B.Sc. Geo- und Atmosphärenwissenschaften sowie B.Sc. Biologie an der Universität Innsbruck und den M.Sc. Forstwissenschaften an der Universität Freiburg. Mitarbeit im Forschungsteam zweier BfN-geförderter Projekte zur Identifikation von Wildnispotenzialgebieten in Deutschland. Beschäftigt sich aktuell in Forschung und Lehre mit der Störungsökologie sowie den Auswirkungen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU auf die Biodiversität des Grünlandes. Derzeit Promotion bei Prof. Dr. Albert Reif im Themenbereich Biodiversität des Grünlandes.

> nicolas.schoof@waldbau.uni-freiburg.de

Ass. jur. Jochen Schumacher arbeitet am Institut für Naturschutz und Naturschutzrecht Tübingen. Das Institut ist interdisziplinär orientiert und befasst sich insbesondere mit Fragestellungen, die sowohl naturschutzfachlich-ökologische Aspekte als auch (umwelt- und naturschutz-)rechtliche Problemstellungen aufweisen.

> jochen.schumacher@naturschutzrecht.net

Prof. Dr. Albert Reif studierte Biologie und Chemie, arbeitete vegetationskundlich an der Universität Bayreuth, seit 1989 als Professor an der Universität Freiburg. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Fragen und Zusammenhänge zwischen Standort, Vegetation und Landnutzung sowie die naturschutzfachliche Bewertung. Forschungsregionen neben Deutschland waren bzw. sind Südamerika, Ost- und Südosteuropa. Befindet sich seit 2018 im Ruhestand.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.