Gewässer als zentrale grün-blaue Infrastruktur der Naherholung?

Von Moreno Santoleri, Stefanie Müller und Matthias Buchecker

Eingereicht am 30. 09. 2020, angenommen am 12. 03. 2021

Abstracts

Ein Großteil der Schweizer Bevölkerung lebt in periurbanen (stadtnahen) Gebieten, in welchen naturnahe Erholungsmöglichkeiten wesentlich zur Wohn- und Lebensqualität beitragen können. Dabei stellt sich die Frage, welches Potenzial eine Aufwertung der Gewässer als sogenannte „grün-blaue Infrastrukturen“ (zum Beispiel durch Flussrevitalisierung) für die Naherholung der Bevölkerung haben könnte? Dies wurde anhand einer Bevölkerungsbefragung im stark urbanisierten unteren Wiggertal (CH) untersucht, wobei der Fokus auf den Vergleich verschiedener Altersgruppen gelegt wurde. Es zeigte sich, dass die Räume entlang der Wigger trotz erheblicher ökologischer Beeinträchtigung und Lärmbelastung für alle Altersgruppen einen zentralen Ort der Naherholung darstellen. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass insbesondere Jugendliche und lärmempfindliche Personen ihre Erholungsnutzung auf die revitalisierten Abschnitte der Wigger konzentrieren sowie auf wenige Freizeitaktivitäten begrenzen, während sie sich von weiteren Revitalisierungsmaßnahmen verbesserte Möglichkeiten des Verweilens erhoffen. Eine Aufwertung des Gewässerraums im verdichteten Wiggertal wäre umso wichtiger, da die Bewohner die Wigger besonderes stark mit Ruhe und Erholung assoziieren. Diese Maßnahme würde nicht nur dazu beitragen, dass wenig mobile Bevölkerungsgruppen ihre Bedürfnisse innerhalb der Wohnumgebung erfüllen können, sondern auch der Tendenz entgegenwirken, dass mobilere Bevölkerungsgruppen vermehrt Erholungsgebiete außerhalb der Region aufsuchen.

Waters as essential green-blue infrastructure for local recreation? Analysis of general public usage habits in Aargau Wiggertal

A large part of the Swiss population lives in peri-urban (close to city) areas, in which natural recreational opportunities can make a significant contribution to their quality of life. The question arises about the potential for upgrading waters as so-called “green-blue infrastructure” (e.g. river restoration) and its effects on local recreation for the population. This was investigated using a population survey in the heavily urbanized lower Wiggertal (CH), with the focus on comparison of different age groups. It was found that the areas along the Wigger represent a essential place of local recreation for all age groups, despite considerable ecological impairment and noise pollution. At the same time, it was found that in particular young people and people who are sensitive to noise concentrate their recreational time on the restored sections of the Wigger and limit them to a few leisure activities, while they hope that further restoration measures will provide better opportunities to stay. Upgrading the water sites in the dense Wiggertal would be all the more important because residents associate the Wiggers with peace and relaxation. This measure would not only help to ensure that less mobile population groups can satisfy their needs within the residential area, but also counteract the tendency for more mobile population groups to increasingly seek recreational sites outside the region.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Ein großer Teil der Schweizer Bevölkerung lebt in großstädtisch wirkenden Räumen urbaner Zentren. In den hoch verdichteten Gebieten steht nur begrenzt naturnaher Grünraum für die Erholung zur Verfügung. Genau in diesen Räumen ist der Erholungsbedarf der Menschen jedoch hoch, da diese im Alltag viel Stress, Hektik und Lärm ausgesetzt sind (Buchecker et al. 2013). Viele Menschen suchen deshalb zur Erholung oft entlegene Erholungsgebiete auf, sodass die erhöhte Freizeitmobilität die lokale Wohn- und Lebensqualität zusätzlich beeinträchtigt (Buchecker et al. 2003, Fuhrer und Kaiser 1994).

Betroffen davon sind insbesondere jene Personen, welche nicht über die nötige Zeit, körperliche Möglichkeiten, Energie und Ressourcen verfügen, um qualitativ hochwertige Erholungsgebiete außerhalb der Agglomeration zu besuchen und sich mit dem vorhandenen Grünraum in ihrer Wohnumgebung begnügen müssen. Dies sind insbesondere Jugendliche und ältere Personen.

Im Rahmen der zunehmenden baulichen Verdichtung in Städten und Agglomerationen wurde die Umweltqualität in den letzten Jahrzenten beeinträchtigt oder geschmälert. Insbesondere an den Siedlungsrändern sind Grünflächen durch Errichtung von Neubauten und Infrastrukturanlagen verschwunden. Darunter fallen auch Uferräume von Flüssen und Seen. Zurückgeblieben sind fragmentierte und hart verbaute Gewässer, die häufig von Infrastrukturanlagen wie Straßen oder Bahntrassen begleitet und durch damit verbundene Immissionen von Lärm, Abgasen und Staub belastet sind. Solche naturfernen Gewässer bilden jedoch im dichten Siedlungsraum oftmals einen der wenigen Grünräume, die sich zur Naherholung wie Spazieren, Joggen und Fahrradfahren eignen (Bögli et al. 2016). Als Naherholungsgebiete werden dabei naturnahe Flächen bezeichnet, die sich im Umkreis von circa 5 km außerhalb einer Siedlung befinden und leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind (Buchecker et al. 2013).

Grünräume erfüllen in städtischen Gebieten wichtige ausgleichende Funktionen und werden deshalb auch als „grüne Infrastruktur“ bezeichnet (Hegetschweiler et al. 2017, Lafortezza et al. 2009). Naturnahe Erholung gehört zu den wichtigsten Landschaftsleistungen, die von städtischen grünen Infrastrukturen erbracht werden; sie beeinflussen das körperliche und geistige Wohlbefinden (Cortinovis et al. 2018) und sind deshalb im Alltag für unsere Gesundheit elementar. Neben stadtnahen Wäldern stellen vielerorts Gewässerläufe sowohl hinsichtlich ihres Flächenanteils wie auch ihrer vernetzenden Struktur zentrale Elemente der grünen Infrastruktur städtischer Räume dar. Trotz der umfangreichen Literatur zu grüner Infrastruktur finden sich kaum Studien, welche sich mit dem Stellenwert der Gewässer für Naherholung in Grünräumen befassen (Venkatarmanan et al. 2020).

Eine neuere Studie zur Naherholung in einem suburbanen Raum (Bögli et al. 2016) zeigte, dass besonders Routen entlang von Gewässern als Erholungsort bevorzugt werden. Dabei werden Gewässer priorisiert, die durch Wege im unmittelbaren Uferbereich gut erschlossen sind. In der Untersuchung kommt zudem klar zum Ausdruck, dass sich die Bewohner nicht einmal von störendem Fluglärm davon abhalten lassen, solche Naherholungsgebiete zu besuchen. Die Option, einen ruhigeren Ort in direkter Umgebung aufzusuchen, wird von den wenigsten genutzt. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Hegetschweiler et al. (2017), die feststellten, dass der Lärm in städtischen Grünflächen erst an letzter Stelle wahrgenommen wird. Die Vielfalt an Pflanzen und Tieren sowie die Ästhetik und Aussicht wird als wichtiger bewertet. Deshalb lohnt es sich, bei Revitalisierungsprojekten nicht nur in den Hochwasserschutz zu investieren, sondern genauso in die Aufwertung von Naherholung und Ökologie (Müller et al. 2017), und zwar auch auf dicht genutzten und lärmbelasteten Abschnitten.

Während mehrere Studien die Wichtigkeit nahe gelegener Gewässer für die Erholung der Wohnbevölkerung betonen (Garcia et al. 2020, Kaplan et al. 1998, Kienast et al. 2012), war bisher eine differenziertere Analyse der Naherholungsnutzung spezifischer Bevölkerungsgruppen kaum Gegenstand der Forschung. Der vorliegende Artikel will dazu beitragen, diese Wissenslücke zu schließen, und beschäftigt sich mit der Frage, wie unterschiedliche Altersgruppen die Gewässer im periurbanen Aargauer Wiggertal nutzen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, dass gruppenspezifische Naherholungsmöglichkeiten im Gewässermanagement periurbaner Räume stärker berücksichtigt und in die Planung mit einbezogen werden können. Der Artikel basiert auf den Daten einer Befragung, die erfasste, welche Bedeutung die Wigger für die Wohnbevölkerung der fünf Gemeinden im unteren Wiggertal hat und wie der Flussraum in Zukunft gestaltet werden soll (Müller et al. 2017).

Der Untersuchungsraum dieser Befragung (Müller et al. 2017) umfasste den unteren Lauf der Wigger im Gebiet des Kantons Aargau (Abb. 1) und bietet ein typisches Beispiel für ein Gewässer im periurbanen Raum. In diesem unteren Teil des Einzugsgebiets der Wigger ist das Gewässer mehrheitlich ökologisch stark beeinträchtigt und begradigt, wobei zwei kleinere Abschnitte auf dem Gebiet der Gemeinden Aarburg und Brittnau in den letzten zehn Jahren revitalisiert wurden (Abb. 1). Zudem verläuft die Autobahn A2 fast auf dem gesamten Abschnitt unmittelbar entlang des linken Flussufers. Trotz dieser Beeinträchtigungen erkannten Planer das Potenzial der Wigger als zentrale Infrastruktur für die Naherholung und erreichten, dass das untere Wiggertal im Richtplan als Agglomerationspark (https://www.aareland.ch/de/agglomerationsparks.html) mit dem Namen Wiggerpark eingetragen wurde, mit dem Ziel, die Erholungsnutzung in diesem dicht genutzten Raum zu fördern.

2 Studiendesign und Stichprobe

Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf zwei der drei Erhebungen, die in kurzer Abfolge im Rahmen der Befragung zur Gestaltung der Wigger im Spätherbst 2015 durchgeführt wurden (Müller et al. 2017). In der ersten Erhebung wurde ein umfassender (zwölfseitiger) Fragebogen an eine Zufallsstichprobe von 2.500 Einwohner aus den sechs Gemeinden Aarburg, Brittnau, Oftringen, Rothrist, Strengelbach und Zofingen versandt, wobei Personen, die weniger als 700 m vom Lauf der Wigger entfernt wohnen, deutlich übergewichtet wurden (Anteil 50 %). Diese Erhebung erzielte einen Rücklauf von 21 %. In der zweiten Erhebung wurden dieselben Fragebogen in Schulklassen von vier verschiedenen Sekundarschulen der Region verteilt. Dieser erzielte einen Rücklauf von 51 %, das heißt, insgesamt füllten 128 Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren den Fragebogen vollständig aus. In der hier nicht berücksichtigten dritten Erhebung wurde ein verkürzter (vierseitiger) Fragebogen an eine zusätzliche Zufallsstichprobe von 1.000 Einwohner der Region versandt. Diese Befragung diente in erster Linie dazu, die Haupterhebung zu validieren. Tatsächlich wurde diese Befragung mit einem Rücklauf von 27 % von einem etwas erweiterten Kreis der Bevölkerung beantwortet und aufgrund der systematisch leicht abweichenden Ergebnisse konnte die leichte Verzerrung in der Stichprobe der Hauptbefragung gut eingegrenzt werden (Müller et al. 2017).

Die Befragung umfasste drei Hauptthemen: (i) die Bedeutung der Wigger für die Bevölkerung der sechs Aargauer Gemeinden, (ii) die Präferenz der Bevölkerung gegenüber der zukünftigen Gestaltung der Wigger sowie (iii) ihre Nutzung der regionalen Erholungsgebiete.

Zur Entwicklung des standardisierten Fragebogens wurden neun qualitative, leitfadengestützte Interviews mit Bewohnern des Wiggertals sowie mit regionalen Vertretern der Gemeinde- und der Kantonsverwaltung durchgeführt und ausgewertet. Zudem wurden Fragebogen aus früheren Studien zu Flussrevitalisierungen (Junker & Buchecker 2008) und Naherholungspräferenzen (Buchecker et al. 2013, Irngartiner et al. 2010) in der Schweiz als Vorlagen verwendet.

Der Fragebogen enthielt neben Fragen mit Likert-Antwortskalen auch Aufgaben, in welchen die Befragten Orte und Routen auf einer Karte des Untersuchungsraums (Abb. 1) bezeichnen sollten. Konkret bezeichneten sie dabei (i) die während der Naherholung aufgesuchten Flächen (Rasterquadrate 500 × 500 m), (ii) die Lieblingsorte und (iii) die am häufigsten gewählten Naherholungsrouten. Dies ermöglichte eine Verknüpfung von Einstellungsdaten und sozio-demografischen Daten mit räumlichen Analysen der Naherholungsnutzung.

Die Befragten wurden zu Analysezwecken in drei Altersgruppen eingeteilt: Jugendliche (12–17 Jahre), Erwachsene (18–64 Jahre) und Pensionierte ( 65 Jahre).

3 Resultate

3.1 Zufriedenheit mit den Naherholungsmöglichkeiten

Die Altersgruppen der Erwachsenen (Mittelwert M: 3,54) und der pensionierten Personen (M: 3,58) sind trotz den Beeinträchtigungen der natürlichen Umwelt (Zersiedelung, Autobahn) grundsätzlich recht zufrieden mit den Naherholungsmöglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen (Skala: 5 = Sehr zufrieden, 4 = Zufrieden, 3 = Weder noch, 2 = Unzufrieden, 1 = Sehr unzufrieden). Die Jugendlichen sind hingegen mit einem Mittelwert von 2,83 (gleiche Skala) deutlich weniger zufrieden mit den Naherholungsmöglichkeiten, was angesichts des höheren Rücklaufs in der Schülerbefragung allerdings teilweise auch mit einer zu erwartenden höheren Beteiligung von an dem Thema wenig Interessierten zusammenhängen könnte. Sie nutzen das Naherholungsgebiet dabei vorwiegend am Wochenende. Die Mehrheit der Altersgruppen der Erwachsenen und der pensionierten Personen suchen die regionalen Erholungsgebiete sowohl am Wochenende als auch unter der Woche auf. Diese beiden Altersgruppen gelangen mehrheitlich zu Fuß ins Naherholungsgebiet. Jugendliche benutzen hingegen vorwiegend das Fahrrad.

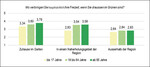

Abb. 2 zeigt auf, wo die befragten Personen ihre Freizeit verbringen, wenn sie sich draußen im Grünen aufhalten, was wir als Freiraumerholung bezeichnen. Es wird deutlich, dass die Befragten aller Altersgruppen in ihrer Freiraumerholung am meisten Zeit zu Hause im eigenen Garten verbringen und am wenigsten Zeit in Erholungsgebieten außerhalb der Region. Während bei den Erwachsenen die Erholung in einem Naherholungsgebiet der Region fast das Niveau der Erholung im privaten Grünraum erreicht, liegt bei den Jugendlichen der Stellenwert der Erholung im Naherholungsgebiet deutlich niedriger und nur knapp höher als jener in den Erholungsgebieten außerhalb der Region. Jugendliche scheinen Mühe zu haben, im öffentlichen Freiraum Erholungsmöglichkeiten zu finden.

3.2 Bevorzugte Aktivitäten beim Besuch des Naherholungsgebiets

Abb. 3 zeigt, welchen Aktivitäten die Befragten beim Besuch ihres Naherholungsgebiets nachgehen. Unter den Altersgruppen der Erwachsenen und der pensionierten Personen gehören Spazieren und Wandern (M: 3,95 und 4,15) sowie Landschaft genießen (M: 3,95 und 3,83) zu den beliebtesten Naherholungsaktivitäten (Skala: 5 = Jedes Mal, 4 = Häufig, 3 = Gelegentlich, 2 = Selten, 1 = Nie). Anders sieht es bei den Jugendlichen aus: Bei ihnen steht das Freundetreffen (M: 3,17 – gleiche Skala) im Vordergrund.

Allen drei Altersgruppen gemein ist der hohe Stellenwert des Ausruhens und des Entspannens (M: Jugendliche: 2,79, Erwachsene: 3,62, Pensionierte: 3,73; gleiche Skala).

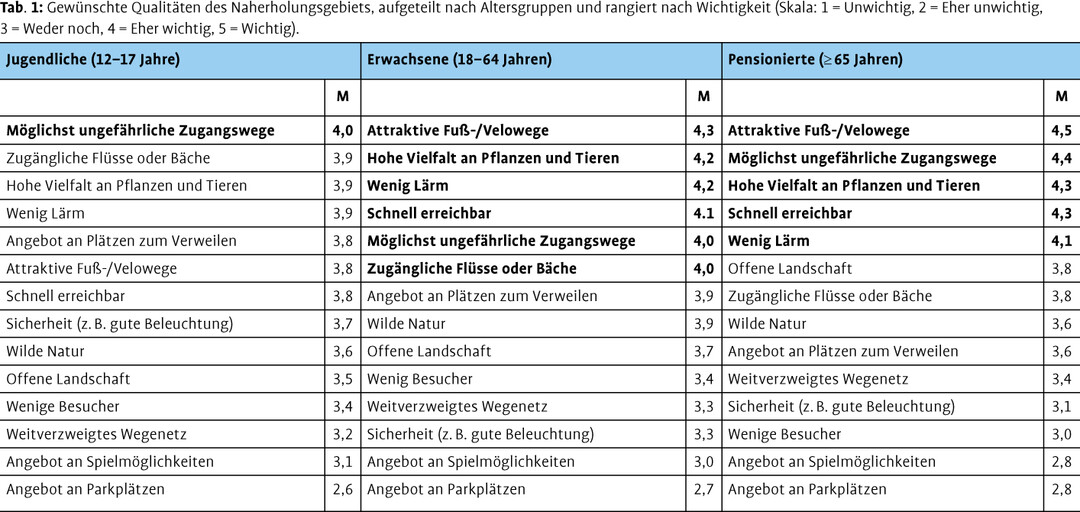

3.3 Ansprüche an die Qualität des Naherholungsgebiets

Die Personengruppe der Erwachsenen (18–64 Jahre) schätzt besonders viele Qualitätskriterien als wichtig oder eher wichtig für ihre Naherholung ein (in Tab. 1 in fetter Schrift). Sie wollen vor allem attraktive Fuß- und Fahrradwege (M: 4,30), eine hohe Vielfalt an Pflanzen und Tieren, wenig Lärm und eine schnelle Erreichbarkeit (Skala: 5 = Wichtig, 4 = Eher wichtig, 3 = Weder noch, 2 = Eher unwichtig, 1 = Unwichtig). Den Pensionierten sind insbesondere ein möglichst attraktives Netz an Fuß- und Fahrradwegen (M: 4,46) und ungefährliche Zugangswege (M: 4,35) wichtig (gleiche Skala). Die Jugendlichen haben die niedrigsten Qualitätsansprüche. Ihnen sind wie den Pensionierten ungefährliche Zugangswege zum Naherholungsgebiet (M: 4,04), aber auch zugängliche Flüsse oder Bäche (M: 3,90) ein besonderes Anliegen (gleiche Skala). Es fällt auf, dass bei allen drei Altersgruppen die Mehrheit der Qualitäten als eher wichtig eingestuft wurde. Nur das Angebot an Parkplätzen scheint ihnen eher unwichtig zu sein (Tab. 1).

3.4 Räumliche Erholungsnutzung

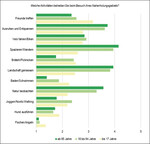

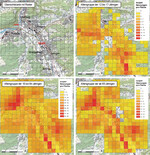

Abb. 4 illustriert, welche Orte die drei Altersgruppen in ihrer Wohnumgebung zur Naherholung aufsuchen. Die dargestellte Nutzungsintensität, ausgedrückt durch die Farben Gelb bis Rot, bemisst sich nach der Summe der Nennungen pro Quadrat. Aus dem Vergleich der Karten tritt insbesondere der deutliche Unterschied zwischen den Jugendlichen und den zwei anderen Altersgruppen hervor.

Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren halten sich vorwiegend innerhalb der Siedlungen auf. Das wird in den stark rot gefärbten Flächen im Bereich der Siedlungen bei Rothrist, Strengelbach, Zofingen und Brittnau deutlich. In diesen roten Flächen befinden sich unter anderem Schulhäuser, das Sportzentrum Trinermatten in Zofingen wie auch der revitalisierte Abschnitt der Wigger in Brittnau und ein Abschnitt der Aare bei Rothrist. Es scheint, dass die Jugendlichen keine größeren Distanzen zurücklegen und sich bevorzugt in ihrer Wohnumgebung aufhalten.

Anders sieht es bei der Altersgruppe der 18–64-Jährigen aus. Diese Gruppe bevorzugt zur Naherholung Flächen entlang der Aare, insbesondere in den Gemeinden Rothrist bis Aarburg. Ähnlich stark genutzt wird der Abschnitt der Wigger in der Gemeinde Brittnau sowie der Wildpark Heitern im bewaldeten Hang südöstlich der Altstadt von Zofingen. Neben diesen maximal genutzten Orten werden die Flächen entlang des gesamten Wiggerlaufs sowie die siedlungsnahen Waldgebiete häufig besucht. Die (gelben) Flächen zwischen der Wigger und den Waldgebieten, welche durch Landwirtschaft und Siedlung intensiver genutzt werden, scheinen insbesondere die erwachsenen Befragten auffällig wenig aufzusuchen.

Auch die pensionierten Personen halten sich bevorzugt entlang der Aare und der Wigger sowie im Gebiet des Wildparks Heitern auf. Sie besuchen jedoch häufiger als die jüngeren Erwachsenen (18–64-Jährige) auch die (weniger leicht erreichbaren) Waldgebiete an den Hängen des Wiggertals.

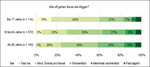

3.5 Die Erholungsnutzung entlang der Wigger

Die Jugendlichen beantworten die Frage, wie oft sie an die Wigger gehen, sehr deutlich (Abb. 5). Der größte Teil geht fast nie an diesen Fluss, und nur ein kleiner Teil einmal pro Monat. Bei den Altersgruppen der erwachsenen und pensionierten Personen gehen hingegen über 70 % mindestens einmal pro Monat an die Wigger, viele sogar mehrmals wöchentlich. Entsprechend fühlen sich die Jugendlichen viel weniger stark mit der Wigger verbunden als ältere Personen. Hier besteht gar eine signifikante Korrelation: Je älter eine Person ist, desto stärker fühlt sie sich mit der Wigger verbunden.

Wenn Jugendliche den Wiggerraum für die Naherholung nutzen, dann bevorzugt fürs Fahrradfahren (M: 2,23) und um Freunde zu treffen (M: 2,23) (Skala: 5 = Jedes Mal, 4 = Häufig, 3 = Gelegentlich, 2 = Selten, 1 = Nie). Die beiden Altersgruppen der Erwachsenen nutzen die Wigger primär zum Spazierengehen (M: 3,25), für die Beobachtung von Natur und Landschaft (M: 3,0) sowie für das Ausruhen und Entspannen (M: 2,92) (gleiche Skala).

Beliebte Aktivitäten, die an einem Fluss normalerweise gerne verfolgt werden, wie das Baden und Picknicken, wurden in Bezug auf die Wigger kaum genannt. Sie liegen bei allen drei Altersgruppen zwischen „Nie“ bis „Selten“.

Insbesondere das Picknicken und Grillen gehören jedoch zu jenen Aktivitäten, welche alle drei Altersklassen besonders gerne ausüben würden, wenn die Wigger entsprechend gestaltet wäre. An zweiter Stelle findet sich bei den pensionierten und den jugendlichen Personen „Hunde ausführen“ und bei den erwachsenen Personen „Baden und Schwimmen“.

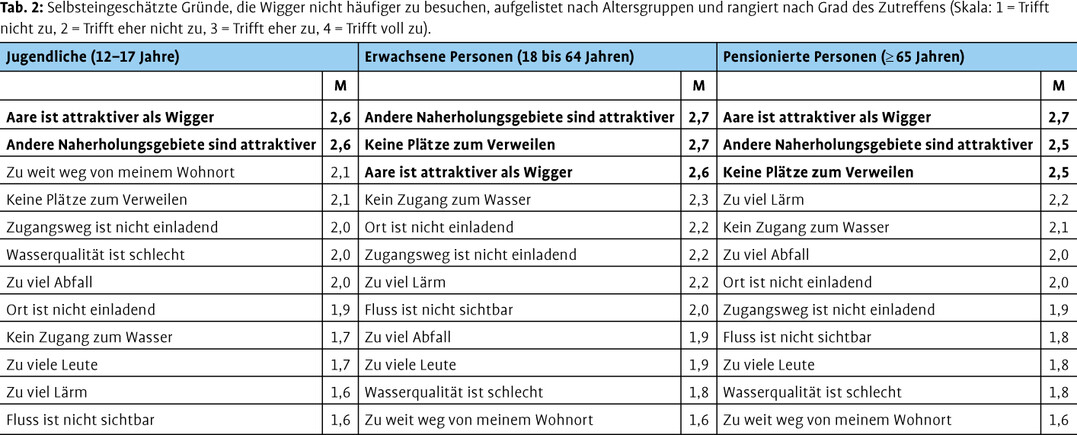

Tab. 2 listet die Bedeutung der Gründe auf, welche die Befragten nach Altersgruppen daran hindern, zur Erholungssuche an die Wigger zu gehen. Auffällig ist, dass alle drei Altersgruppen denselben Grund als am zentralsten einschätzen: Sie finden andere Naherholungsgebiete und die Aare attraktiver. Zudem ist für die zwei erwachsenen Altersgruppen ein relevantes Hemmnis, dass keine Plätze zum Verweilen vorhanden sind, während die Jugendlichen als zusätzlichen relevanten Hinderungsgrund anführen, dass die Wigger zu weit entfernt von ihrem Wohnort liege. Der Lärm wird bei den Jugendlichen als sehr wenig relevanter Störfaktor eingeschätzt; mit zunehmendem Alter gewinnt er aber an Gewicht und erreicht bei den Pensionierten den vierten Rang.

Mit der Umsetzung der zwei bereits revitalisierten Abschnitte im Gebiet der Gemeinden Aarburg und Brittnau (Abb. 1) haben sich die Personen der Altersgruppen der 18–64-Jährigen sowie der über 65-Jährigen wenig bis sehr wenig auseinandergesetzt (M: 2,80und 2,45), bei den Jugendlichen liegt der Mittelwert von 1,91sogar zwischen „Gar nicht“ und „Sehr wenig“ (Skala: 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Wenig, 2 = Sehr wenig, 1 = Gar nicht).

Eine weitere Revitalisierung der Wigger wird von allen drei Altersgruppen klar befürwortet, bei den Jugendlichen jedoch deutlich weniger (M: 3,74) als bei den Erwachsenen (M: 4,39) und den pensionierten Personen (M: 4,23) (Skala: 5 = Unterstütze ich voll, 4 = Unterstütze ich, 3 = Weder noch, 2 = Unterstütze ich eher nicht, 1 = Unterstütze ich gar nicht).

3.6 Auswirkung von Lärmemissionen auf die Nutzungsintensität

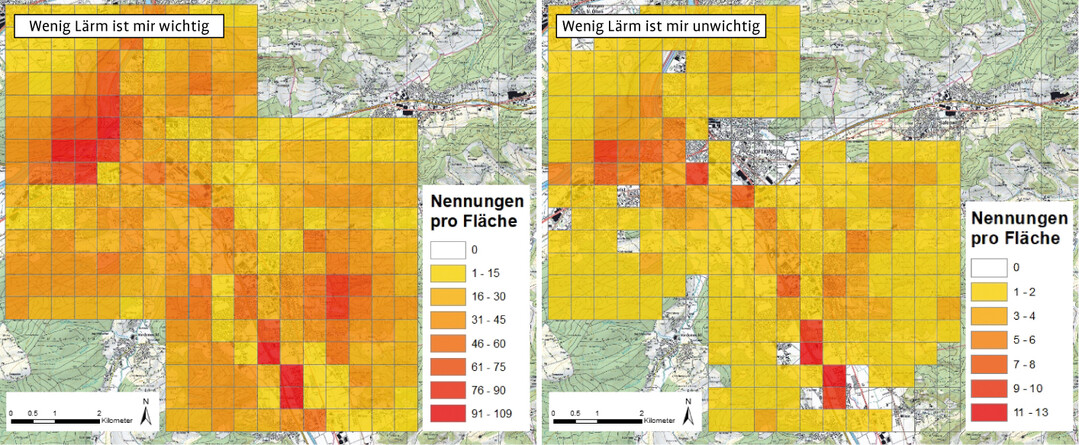

In Naherholungsgebieten suchen die Bewohner im Allgemeinen positive Reize und meiden störende, wie zum Beispiel Lärm. Entsprechend gehören Ruhe oder wenig Lärm bei allen Altersgruppen zu den besonders gewünschten Qualitäten von Naherholungsgebieten (siehe Tab. 1). Dies dürfte insbesondere auch für den Erholungsraum entlang der Wigger gelten, welche die Befragten stark mit der Bedeutung von Ruhe und Entspannung verbinden. Obschon die Lärmbelastung im Bereich der Wigger aufgrund der ufernahen Autobahn deutlich über den für Wohnnutzung gültigen Grenzwerten liegt, empfinden hier hingegen die Jugendlichen den aktuellen Lärmpegel als kein wesentliches Hemmnis, den Fluss zur Erholung aufzusuchen (Tab. 2). Mit zunehmendem Alter nimmt die Sensibilität bezüglich des Lärmes allerdings zu (Tab. 1). Dies würde erwarten lassen, dass die Reduktion der Lärmbelastung mindestens bei den beiden höheren Altersgruppen als besonders wünschenswerte Aufwertungsmaßnahme im Rahmen einer künftigen Flussrevitalisierung gewertet wird. Bei allen drei Altersklassen rangiert jedoch der Lärmschutz auf den hintersten Stellen der gewünschten Maßnahmen. Aufgrund dieser inkonsistenten Einschätzungen scheint es etwas unklar, welchen Stellenwert die Lärmimmissionen für die Nutzung der Wigger als Naherholungsraum haben. Deshalb wurde in einer weiteren Analyse geprüft, wie stark sich der von den Befragten deklarierte Stellenwert von „wenig Lärm“ als Kriterium für die Qualität von Naherholungsgebieten auf ihre Nutzung der lärmbelasteten Wigger auswirkt (Abb. 6).

Beim Vergleich der Karten in Abb. 6 fällt auf, dass auch jener Teil der Antwortenden, der „wenig Lärm“ als eine wichtige Qualität eines Naherholungsgebietes eingeschätzt hat, alle Flächen entlang der Wigger zur Erholung nutzt, welche mehrheitlich stark lärmbelastet sind. Anders als die Antwortenden, für die „wenig Lärm“ kein wichtiges Qualitätskriterium für Naherholungsgebiete darstellt, tendieren diese jedoch stärker dazu, die weniger lärmbelasteten Flächen entlang der Aare sowie die Wälder der Region zu besuchen, für die laut der Straßenverkehrslärmkarte des Bundes Werte unter 40 dB(A) gemessen wurden (Grenzwert für Wohnnutzung 60 dB[A] [geo.admin.ch 2019]). Damit wird deutlich, dass lärmsensiblere Personen dem Lärm auszuweichen versuchen, aber die Wigger trotzdem gelegentlich zur Erholung aufsuchen; möglicherweise dann, wenn sie nur wenig Zeit zur Verfügung haben. Der Bedarf an Möglichkeiten, sich ohne großen Zeit- und Energieaufwand von den alltäglichen Belastungen zu erholen, scheint damit mindestens für einen Teil der Erholungssuchenden so groß zu sein, dass sie ihre Qualitätsansprüche hinsichtlich Lärm senken, mit unklaren Folgen für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden.

4 Fazit und Ausblick

Ziel der Studie war es, aufzuzeigen, welches Potenzial Gewässer und deren Revitalisierung im verdichteten, periurbanen Raum für die Erholungsnutzung verschiedener Altersgruppen haben. Die Ergebnisse der systematischen Bevölkerungsbefragung im Aargauer Wiggertal hat aufgezeigt, dass ungeachtet dessen, dass die Räume entlang des Flusses stark lärmbelastet sind und der Gewässerlauf auf den meisten Abschnitten begradigt und ökologisch verarmt ist, die Wigger von der Bevölkerung als Ort der Ruhe und Entspannung wahrgenommen wird. Obschon die Räume entlang der Wigger die Qualitätsansprüche, welche die Einwohner hinsichtlich Natürlichkeit und Lärm an Naherholungsgebiete haben, klar nicht erfüllen, gehören sie bei allen drei Altersgruppen zu den besonders häufig aufgesuchten Erholungsräumen in der Region. Dieses Ergebnis bestätigt damit die Resultate einer anderen kleineren standardisierten Befragung im suburbanen oberen Glattal im Norden von Zürich (Bögli et al. 2016), in der sich die stark beeinträchtigte Glatt ebenfalls als „Hotspot“ der Erholungsnutzung erwies. Gewässer scheinen demnach eine derart starke Anziehungskraft auf Erholungssuchende aller Altersstufen zu haben, dass störende Aspekte problemlos ausgeblendet werden. Darauf weist auch das Ergebnis hin, dass die Befragten die Lärmbelastung und generell die Beeinträchtigung des Gewässerraums nicht als relevante Hinderungsgründe einschätzen, die Wigger häufiger aufzusuchen.

Dies bedeutet aber nicht, dass die Beeinträchtigungen des Gewässers keine Auswirkungen auf dessen Erholungsqualität hat. Mehrere Befragungsergebnisse weisen im Gegenteil darauf hin, dass sich die Bewohner entlang der Wigger nicht optimal erholen können und eine Aufwertung dieses Raums wichtig wäre, um das Potenzial dieser grün-blauen Infrastruktur im verdichteten unteren Wiggertal auszuschöpfen: Erstens verfolgen die Bewohner und insbesondere die Jugendlichen an der Wigger nur wenige ihrer sonstigen Aktivitäten und vermissen explizit, dass es dort keine geeigneten Orte zum Verweilen oder Grillen gibt. Zweitens weichen insbesondere lärmempfindliche Bewohner tendenziell auf ruhigere und natürlichere Räume aus. Drittens fällt auf, dass die revitalisierten Abschnitte der Wigger von allen Altersgruppen am intensivsten genutzt werden, und viertens befürworten Bewohner aller Altersgruppen eine weitere Revitalisierung der Wigger, wobei sie sich insbesondere mehr Natürlichkeit, aber auch mehr Orte zum Verweilen erhoffen.

Der Bedarf an einer qualitativen Verbesserung der Naherholungsmöglichkeiten in der Region, etwa durch eine Revitalisierung der Wigger, ist insbesondere für die Altersgruppe der Jugendlichen beträchtlich. Diese unterbieten die generell nur mäßige Zufriedenheit der Bewohner mit dem Naherholungsgebiet der Region nochmals deutlich und nutzen in ihrer Freizeit primär den privaten oder zumindest siedlungsnahen Grünraum zur Erholung. Insbesondere für diese Altersgruppe, die in ihrer Reichweite für Freizeitaktivitäten noch stark eingeschränkt ist, braucht es leicht und, wie sie wünschen, ungefährlich erreichbare naturnahe Erholungsgebiete mit vielfältigen Handlungsangeboten, bevorzugt mit Zugang zu Gewässern. In diesen Erholungsgebieten möchten sie verweilen und interagieren. Ein ähnlicher Bedarf dürfte auch bei der Gruppe der Pensionierten bestehen, welche nur noch eingeschränkt mobil sind, aber einen überdurchschnittlich hohen Anspruch an die Qualität ihrer Naherholungsgebiete zu haben scheinen.

Die Ergebnisse der Studie machen generell deutlich, dass Naherholung immer auch bedeutet, sich in „grün-blauen Räumen“ zu bewegen. Die Bewohner suchen aktiv Orte auf, an denen sie mit der Natur in Berührung kommen. Gewässernahe Räume spielen dabei eine besonders wichtige Rolle, da sie in der Bevölkerung stark mit Ruhe und Entspannung konnotiert werden. Deshalb wünscht sich die Bevölkerung ganz offenkundig eine Wigger, die begeh- und erlebbarer ist. Dies ist gegenwärtig nur sehr begrenzt der Fall.

Dass die revitalisierten Abschnitte der Wigger durch alle Altersgruppen, aber ganz besonders von den Jugendlichen und Pensionierten maximal intensiv genutzt werden, legt nahe, dass eine Revitalisierung der beeinträchtigten Gewässer im periurbanen Raum ein besonders hohes Potenzial für die Verbesserung der lokalen Erholungsqualität bereithält. Damit bestätigt die Studie einerseits Ergebnisse anderer Studien, die das besondere Erholungspotenzial von frei fließenden im Vergleich zu eingedämmten Flüssen unterstreichen konnten (vergleiche Getzner 2015). Andererseits weist die Studie darauf hin, dass die Praxis gerade in dicht genutzten Räumen davon wegkommen sollte, durch Revitalisierungen ausschließlich einen verbesserten Hochwasserschutz und ein erhöhtes ökologisches Potenzial anzuvisieren. Hier hat die Aufwertung der „grün-blauen Infrastruktur“ und dadurch die Optimierung der Naherholungsnutzung möglicherweise den höchsten Mehrwert, und zwar insbesondere für die wenig mobilen Gruppen der Jugendlichen und Pensionierten.

Literatur

Bögli, S., Kienast, F., Buchecker, M. (2016): Welchen Stellenwert haben Gewässer bei der Naherholung? Eine Untersuchung zur Naherholungsnutzung im suburbanen Raum Opfikon. Wasser Energie Luft 108 (4), 303-307.

Buchecker, M., M. Hunziker, Kienast, F. (2003): Participatory landscape development: overcoming social barriers to public involvement. Landscape and Urban Planning 64 (1-2), 29-46.

–, Kienast, F., Degenhardt, B., Widmer, S., Moritzi, M. (2013): Naherholung räumlich erfassen. WSL-Merkblatt für die Praxis 51: 1-8.

Cortinovis, C., Zulian , G., Geneletti, D. (2018): Assessing Nature-Based Recreation to Support Urban Green Infrastructure Planning in Trento (Italy) . Land 7 (4), 112. doi:10.3390/land7040112

Fuhrer, U., Kaiser, F. (1994): Multilokales Wohnen. Verlag Hans Huber, Bern.

Garcia, X., Benages-Albert, M., Buchecker, M., Vall-Casas, P. (2019): River rehabilitation: preference factors and public participation implications. Journal of Environmental Planning and Management, HYPERLINK “https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1680353” https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1680353

Getzner, M. (2015). Importance of free-flowing rivers for recreation: Case study of the river Mur in Styria, Austria. Water Ressource Management 14 (2), 04014050.

Hegetschweiler, K., de Vries, S., Arnberger, A., Bell, S., Brennan, M., Siter, N., Stahl Olafson, A., Voigt, A., Hunziker, M. (2017): Linking demand and supply factors in identifying cultural ecosystem services of urban green infrastructures: A review of European studies. Urban Forestry & Urban Greening 21, 48-59.

Irngartinger, Ch., Degenhardt, B., Buchecker, M. (2010): Naherholungsverhalten und - ansprüche in Schweizer Agglomerationen. Ergebnisse einer Befragung der St. Galler Bevölkerung. Bericht. Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf.

Junker, B., Buchecker, M. (2008): Aesthetic preferences versus ecological objectives in river restorations. Landscape and Urban Planning 85 (3/4), 141-154.

Kaplan, R., Kaplan, S., Ryan, R. (1998): With people in mind: Design and management of everyday nature. Washington DC, Island Press.

Kienast, F., Degenhardt, B., Weilemann, B., Wäger, Y., Buchecker, M. (2012): GIS-assisted mapping of landscape suitability for nearby recreation. Landscape and Urban Planning 105, 385-399.

Lafortezza, R., Carrus, G., Sanesi, G., Davies, C. (2009): Benefits and well-being perceived by people visiting green spaces in periods of heat stress. Urban Forestry & Urban Greening 8 (2), 97-108.

Müller, S., Buchecker, M., Gaus, R., Buser, T., Bestel, M., Hackl, S., Kräuchi, N. (2017). Wie soll die Wigger in der Region Zofingen in Zukunft gestaltet werden? Wasser Energie Luft (3), 181-189.

Venkataramanan, V., Lopez, D., McCuskey, D. J., Kiefus, D., McDonald, R. I., Miller, W. M., Packman, A. I., Young, S. L. (2020): Knowledge, attitudes, intentions, and behavior related to green infrastructure for flood management: A systematic literature review. Science of the Total Environment 720. doi: ARTN 137606 10.1016/j.scitotenv.2020.137606

Fazit für die Praxis

- Aus Sicht der Erholungsqualität sollte die Renaturierung von belasteten Gewässern im periurbanen Raum priorisiert werden, da diese Räume neben ihrer ökologischen Funktion auch eine wichtige Funktion für die Naherholung der ansässigen Bevölkerung erfüllen.

- In lärmbelasteten Erholungsgebieten sollten Möglichkeiten des Lärmschutzes geprüft werden, da Lärm die Erholungsqualität beeinträchtigt und insbesondere lärmsensible Personen der Erholungsmöglichkeiten beraubt.

- Die Bedürfnisse von Jugendlichen und älteren Personen sollten bei der Planung periurbaner Naherholungsgebiete besonders berücksichtigt werden, da diese Gruppen spezifische Erholungsansprüche haben und wegen ihrer eingeschränkten Mobilität stärker auf leicht erreichbare Erholungsmöglichkeiten angewiesen sind.

Kontakt

Moreno Santoleri studierte Umweltingenieur an der Zürcherischen Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wädenswil. Vertiefung seines Bachelorstudienganges im „Naturmanagement“, mit Schwerpunkt auf Gewässerrevitalisierung. Analysierte an der Eidg. Forschungsanstalt WSL im Rahmen eines Praktikums sozialwissenschaftliche Daten zur Revitalisierung der Wigger.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.