Das bundesweite Habitatpotenzial für Wildbienen

Abstracts

Die Ökosystemleistung der Bestäubung wird insbesondere von wildlebenden Insektenpopulationen erbracht; diese sind jedoch durch den zunehmenden Verlust von Nist- und Nahrungshabitaten zurückgegangen. Um diese Lebensräume in Deutschland zu überwachen, haben wir einen Indikator für das Bestäubungspotenzial von solitären Wildbienen mit kleinem Flugbereich entwickelt. Der Indikator basiert auf dem Rahmenwerk von Zulian et al. (2013a), die das relative Bestäubungspotenzial auf der Grundlage von CORINE-Landbedeckungsdaten mit einer minimalen Kartierungseinheit (MMU) von 25 ha auf der europäischen Skala bewerteten. Für unseren Indikator haben wir das detailliertere deutsche Landbedeckungsmodell (LBM-DE) von 2015 verwendet, das eine Mindestkartierungseinheit von 1 ha hat und CORINE-Landbedeckungstypen enthält. Im LBM-DE fehlen zum Teil kleinräumige Strukturen und Infrastrukturelemente, aber die Ränder dieser Elemente bieten wichtige Nist- und Nahrungshabitate. Daher wurden Hecken, Baumreihen, Felsen, Bäche, Straßen, Bahnlinien und Wege aus dem deutschen topographisch-kartographischen Informationssystem (ATKIS) in das LBM-DE aufgenommen. Innerhalb des GIS wurde aus den potenziellen Nist- und Futterplätzen das relative Bestäubungspotenzial abgeleitet und eine bundesweite Karte mit 5 × 5 m Auflösung für 2015 erstellt. Das mittlere Bestäubungspotenzial Deutschlands liegt bei 0,23 auf einer Skala von 0 bis 1. Diskutiert werden die Gebiete und Ökosystemtypen, die ein relativ hohes relatives Bestäubungspotenzial aufweisen, sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensräume für Wildbienen in Gebieten, die ein geringes Bestäubungspotenzial aufweisen.

Indicators for pollination potential– The nationwide habitat potential for wild bees

The ecosystem service of pollination is provided in particular by wild insect populations; these have declined due to increasing loss of nesting and foraging habitats. To monitor these habitats in Germany, we created an indicator of pollination potential for solitary wild bees with a small flight range. The indicator is based on the framework of Zulian et al. (2013a) who assessed relative pollination potential on the basis of CORINE land cover data with a minimum mapping unit (MMU) of 25 ha at the European scale. For our indicator, we used the more detailed German land cover model (LBM-DE) of 2015, which has a minimum mapping unit of 1 ha and includes CORINE land cover types. LBM-DE lacks small scale structures and infrastructure elements to some extent, but the fringes of these elements provide important nesting and foraging habitats. Therefore, hedges, tree rows, rocks, streams, roads, railway lines, and lanes from the German topographic-cartographic information system (ATKIS) were added to the LBM-DE. Within GIS, relative pollination potential was derived from the potential nesting and foraging sites and a nationwide map at 5 × 5 m resolution was produced for 2015. The mean pollination potential of Germany is 0.23 on a scale of 0 to 1. The areas and ecosystem types are discussed which show a relatively high relative pollination potential, as well as measures to improve habitats for wild bees in areas that show low pollination potential.

- Veröffentlicht am

1 Hintergrund

Der Insektenschutz ist in Deutschland vor allem seit der sogenannten Krefelder Studie stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Diese langfristige Untersuchung in deutschen Naturschutzgebieten zeigte einen Rückgang der Biomasse von Fluginsekten um 76 % zwischen 1989 und 2016 (Hallmann et al. 2017). Im Jahr 2019 wurde durch das Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern“ („Rettet die Bienen!“) der Schutz von Insekten in verschiedenen bayerischen Landesgesetzen (unter anderem Naturschutz, Immissionsschutz, Agrarwirtschaft, Wasser, Wald) verankert (Bayerische Staatskanzlei 2019 a, b). Auch in Baden-Württemberg erfolgte der Beschluss eines Gesetzes, um dem Rückgang der Insektenfauna entschiedener Einhalt zu gebieten (Landtag Baden-Württemberg 2020). Auf nationaler Ebene wurde 2019 vom Bundeskabinett ein Insektenaktionsprogramm beschlossen, das verschiedene Maßnahmen zum Schutz von Insekten vorsieht, zum Beispiel die Erhaltung und Schaffung von Lebensraum sowie von Trittsteinbiotopen in und außerhalb von landwirtschaftlichen Gebieten sowie die Umsetzung eines deutschlandweiten Insektenmonitorings (BMU 2019). Inzwischen liegt ein Gesetzesentwurf vor (BMU 2020).

Um diese politischen Ziele zu erreichen und die Auswirkung der Politik über einen längeren Zeitraum zu messen, kann ein intuitiver Indikator, der die zeitliche Veränderung der Landschaft im Hinblick auf Habitate für Wildbienen als wichtige Gruppe der Bestäuberinsekten darstellt, ein nützliches Instrument sein. Bei der Konzeption des Indikators ist es wichtig, dass messbare Parameter eingehen, die politisch steuerbar sind. Ein Beispiel sind der Erhalt oder die Schaffung von bienenfreundlichen Lebensräumen, die durch Gesetzgebung oder Förderpolitik beeinflusst werden können. Als Indikator für ein Monitoring lässt sich dann anhand der Flächenveränderung dieser Lebensräume auch die Veränderung der potenziellen Bestäubungsleistung messen, die von Wildbienen erbracht wird.

Die Notwendigkeit für die Entwicklung eines Bestäubungsindikators für Deutschland entstand auch aus der Forderung der EU im Rahmen ihrer Biodiversitätsstrategie 2020 (Ziel 2, Maßnahme 5), die Ökosysteme und Ökosystemleistungen (ÖSL) in den Mitgliedsländern zu erfassen und zu evaluieren (EU-Kommission 2011). In Forschungsprojekten des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) wurde entsprechend untersucht, wo Handlungsbedarf besteht und welche Indikatoren geeignet sein könnten (Albert et al. 2015, Grunewald et al. 2016 a). Eine detaillierte Konzeptionierung, Umsetzung und Expertenabstimmung ist bisher für ausgewählte ÖSL-Indikatoren wie „Erreichbarkeit öffentlicher Grünflächen“ (Grunewald et al. 2016 b) oder „Regulationsleistung von Auen“ (Walz et al. 2017) erfolgt.

Ziel dieses Aufsatzes ist es, als Beitrag zur Ökosystemleistung „Bestäubung durch Insekten“ einen Indikator zu entwickeln und zu beschreiben, der Nist- und Futterhabitate für Wildbienen auf Landschaftsebene abbildet und deren aktuellen Zustand sowie künftige Veränderungen vergleichend messen und kartografisch darstellen kann. Der Indikator muss auf regelmäßig aktualisierten und vergleichbaren Geodaten beruhen, die für das gesamte Bundesgebiet in hoher Auflösung verfügbar sind. Er sollte sich qualitativ und logisch in das Gesamtkonzept der ÖSL-Indikatoren für Deutschland und die EU einordnen und Schlussfolgerungen über den Erfolg oder Misserfolg politischer Steuerungsmaßnahmen sowie gegebenenfalls auch über die Konsequenzen sonstiger Landschaftsveränderungen mit Auswirkungen auf das Bestäubungspotenzial erlauben.

2 Beschreibung der Ökosystemleistung „Bestäubung durch Insekten“

Im Sinne der CICES-Klassifikation von Ökosystemleistungen ist ein Indikator zur Bestäubungsleistung in die Sektion „Regulation & Maintenance (Biotic)“ und die Gruppe „Lifecycle maintenance, habitat and gene pool protection“ einzuordnen (Code 2.2.2.1) (Haines-Young & Potschin 2018: 24). Faktoren, die die ÖSL „Bestäubung durch Insekten“ direkt bestimmen, sind von der Angebotsseite das Bestäubungspotenzial durch Wildbienen und andere Insekten sowie von der Nachfrageseite der Bedarf an Bestäubung für bestäubungsabhängige Agrarprodukte. Die Bedeutung oder Ausprägung dieser ÖSL wird auch beeinflusst durch den ökonomischen Wert der Bestäubung (Erntesteigerung) und durch indirekte Faktoren wie Intensivierung der Landwirtschaft (Beseitigung von Strukturelementen, Monokulturen, Pestizideinsatz) sowie den Blütenreichtum der Landschaft insgesamt (etwa in privaten Gärten, öffentlichen Grünanlagen oder an Straßen- und Wegrändern).

Blütenpflanzen sind meist auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen, um Früchte und Samen auszubilden. Heute ist es daher gängige Praxis, Honigbienen beispielsweise in Rapsfelder sowie Sonnenblumen-, Erdbeer- oder Blaubeerplantagen zu bringen, damit sie dort die Blüten bestäuben. Wissenschaftliche Studien zeigen jedoch, dass Honigbienen nur einen Grundertrag der Ernte sicherstellen können. Höhere und stabilere Erträge könnte die Landwirtschaft erzielen, wenn sie die Bestäubungsleistung wildlebender Insekten überall optimal nutzen würde (Garibaldi et al. 2013).

Die ÖSL „Bestäubung durch Insekten“ gewährleistet und beeinflusst circa 35 % der weltweiten Kulturpflanzenproduktion (Klein et al. 2007). Sie spielt folglich eine wichtige Rolle in der Sicherstellung der Ernährung. Viele Gartenpflanzen, Kräuter und Gewürze sowie Arzneipflanzen sind blütenbestäubt (Klein et al. 2007, van der Sluijs & Vaage 2016). Der weltweite ökonomische Wert der ÖSL durch die Blütenbestäubung wird auf 235–577 Milliarden Dollar/Jahr (Lautenbach et al. 2012, Potts et al. 2016) und für Deutschland auf durchschnittlich 1,1 Milliarden Euro/Jahr geschätzt (Leonhardt et al. 2013).

Auf ca. 1,6 Mio. ha Ackerland (eigene Berechnung mit Daten des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2019) (DESTATIS 2020) profitieren in Deutschland Kulturpflanzenerträge (Sonnenblume, Ackerbohnen, Erdbeeren etc.) von der Bestäubungsleistung durch Tiere. Im Obstbau ist die Bedeutung noch deutlich höher einzuschätzen (Hansjürgens et al. 2019, Klein et al. 2007). Für diese Kulturen wird die Bestäuberleistung oft durch die Landwirte oder spezielle Bestäubungsimkereien aktiv mitgestaltet, insbesondere durch das Aufstellen von Bienen- oder Hummelvölkern (Oré Barrios et al. 2017).

Neben der Sicherung der Erträge von Kulturpflanzen geht es im Zusammenhang mit der ÖSL „Bestäubung“ auch um Beiträge zur Erhaltung naturnaher Pflanzengemeinschaften, der genetischen Vielfalt sowie vielfältiger und komplexer Nahrungsnetze. Somit trägt die Blütenbestäubung erheblich dazu bei, die biologische Vielfalt insgesamt aufrechtzuerhalten (Benadi et al. 2013, Senapathi et al. 2015).

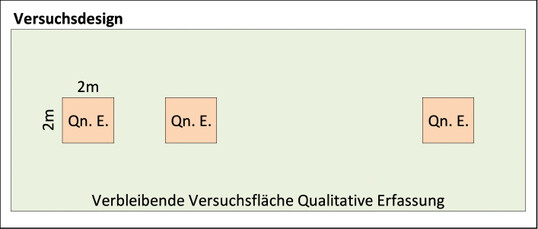

Als wichtigste Bestäuberinsekten gelten die Bienen (Breeze et al. 2011). Mehr als die Hälfte aller Wildbienenarten – über 550 gibt es in Deutschland – sind im Bestand gefährdet (Scheuchl & Schwenninger 2015, Westrich et al. 2011). Es fehlt ihnen zunehmend an geeigneten Nistplätzen und Nahrungsressourcen, unter anderem durch die Intensivierung der Landwirtschaft. Wie Honigbienen benötigen auch Wildbienen ein ausreichendes Angebot an Blühpflanzen zur Ernährung. Das Nahrungsangebot sollte möglichst vielfältig und kontinuierlich sein, um den spezifischen Ansprüchen der Wildbienenarten gerecht zu werden (zum Beispiel extensives Grünland, Abb. 1). Die verschiedenen Wildbienenarten weisen unterschiedliche Nahrungs- und Klimapräferenzen auf (Blüthgen & Klein 2011). Gleichzeitig benötigen verschiedene Wildbienen unterschiedliche geschützte Nisthabitate, die in der Agrarlandschaft in naturnahen Strukturen und Randflächen zur Verfügung stehen sollten, etwa in Gehölzen und Waldsäumen (Abb. 3) oder Lesesteinhaufen (Le Féon et al. 2010, Roulston & Goodell 2011, Westrich 1996). Blütenreiche Flächen und mögliche Nisthabitate sollten gut vernetzt sein (Steffan-Dewenter & Tscharntke 1999) und maximal 150–300 m auseinanderliegen (siehe auch Seite 2 im Online-Anhang unter Webcode NuL2231 ). Zu große Distanzen zwischen Nisthabitaten und Nahrungsquellen könnten von zahlreichen Wildbienenarten und erst recht von anderen kleineren Bestäubern nicht oder nur unter erheblichen Einbußen der Reproduktionszahlen zurückgelegt werden (Hofmann et al. 2020, Williams & Kremen 2007, Zurbuchen et al. 2010).

Honigbienen wurden in diesem Indikator explizit nicht berücksichtigt, da das Vorkommen dieser Nutztiere davon abhängt, wo der Mensch Bienenvölker aufstellt, und nicht primär von den gegebenen Landschaftsstrukturen. Wildbienen können dagegen als Schirmart dienen. Die Vorkommen blütenreicher Nahrungshabitate und geeigneter Nisthabitate, die Wildbienen benötigen, nützen gleichzeitig einer Vielzahl anderer Insektenarten.

3 Entwicklung und Berechnung des Indikators „Bestäubungspotenzial durch Wildbienen“

3.1 Vorüberlegungen

Viele Studien weisen darauf hin, dass Häufigkeit und Vielfalt von Wildbienen stark von den Landschaftsstrukturen und damit auch von der Landnutzung abhängen (zum Beispiel Carré et al. 2009, Krewenka et al. 2011, Le Féon et al. 2010). Entsprechende Modelle (etwa Lonsdorf et al. 2009, Zulian et al. 2013 a) basieren daher auch im Wesentlichen auf entsprechenden Merkmalen und Elementen, wie Hecken, Feldgehölze, Ackersäume und Waldränder.

Wie wichtig die Verfügbarkeit geeigneter Nist- und Nahrungshabitate für Wildbienen ist, zeigen beispielsweise Untersuchungen von Krewenka et al. (2011), nach denen der Grad der Isolierung der Habitate mit der Zahl der Wildbienenarten zusammenhängt. Größere als Lebensraum ungeeignete Flächen sind Hindernisse für eine Ausbreitung und den genetischen Austausch der Populationen (Gathmann & Tscharntke 2002).

Wir schlagen deshalb vor, das relative Bestäubungspotenzial auf Basis eines adaptierten Ansatzes von Zulian et al. (2013 a) zu berechnen. Dabei werden Anteile der potenziellen Blütenverfügbarkeit (BV) und Nisthabitate (NH) für kleine solitäre Wildbienen in Abhängigkeit von den verschiedenen Landnutzungen sowie vom Anteil naturnaher Flächen und Kleinstrukturen abgeschätzt (auf Basis der CORINE Land-Cover-Klassen – CLC). Diese Anteile werden als dimensionslose Größe auf einer Skala von 0 (geringer Anteil) bis 1 (hoher Anteil) dargestellt (Lonsdorf et al. 2009). Darauf aufbauend kann ermittelt werden, ob wildlebende Bestäuberarten genug Lebensraum finden, was bedeutet, dass Nahrungshabitate (zum Beispiel Grünland) und Nisthabitate (zum Beispiel Hecken) in einer Agrarlandschaft genügend nahe (im Flugradius) beieinanderliegen und zusammengenommen einen geeigneten Lebensraum darstellen. Auf diese Weise können in der Agrarlandschaft Flächen mit temporär blühenden Nutzpflanzen mitbestäubt werden, ohne dass sie als primäre Nahrungsquelle dienen müssen (Fussell & Corbet 1992).

Tatsächliche Wildbienenvorkommen können in diesem Indikator noch nicht berücksichtigt werden, weil dafür keine geeignete bundesweite Datengrundlage vorliegt. Insofern handelt es sich um einen reinen Modellierungsansatz, der auf bestimmten Annahmen beruht.

Neben der Landschaftsstruktur beziehen Zulian et al. (2013 a) zusätzlich die Temperatur mit ein. Es besteht ein linearer Zusammenhang zwischen Temperatur und dem Anteil von aktiven sozialen Bienen, wie der Honigbiene und Hummel (Corbet et al. 1993). Auf EU-Ebene führt dies dazu, dass sich in Richtung Süden der Anteil der aktiven Wildbienen erhöht und damit auch das Bestäubungspotenzial (Zulian et al. 2013 b). Auf lokaler Ebene jedoch kann die Temperatur von anderen Faktoren überlagert werden (Papanikolaou et al. 2017). Wildbienen haben unter den Insekten eine eher geringe Toleranz gegenüber den Temperaturen, in denen sie aktiv sind, und daher können sich Temperaturschwankungen relativ stark auf das Vorkommen der Wildbienen auswirken (Kühsel & Blüthgen 2015). Der Einfluss durch den Klimawandel bedingter langfristiger Temperaturentwicklungen und -extreme auf die Diversität und das Vorkommen von Wildbienen scheint allerdings noch zu ungewiss für eine Einbeziehung in ein regionales Modell, vor allem im Zusammenspiel mit der künftigen Niederschlagsentwicklung und Landschaftszusammensetzung (Papanikolaou et al. 2017). Deshalb wird im vorgestellten Indikator die Temperatur nicht berücksichtigt.

3.2 Datenquellen

Ein wichtiges Kriterium für die Fassung eines deutschlandweit einsetzbaren Indikators war die Nutzung offizieller und bundesweit einheitlicher, flächendeckender Daten. Zulian et al. (2013 a) nutzten für die Berechnung des EU-weiten Bestäubungspotenzials den CLC-Datensatz. Dieser Datensatz mit einer Mindestkartierfläche von 25 ha (EEA 2020) umfasst aber keine kleinen seminatürlichen Landschaftselemente, wie z. B. Feldgehölze, Hecken und schmale Fließgewässer.

Als räumlich feiner auflösende Alternative zum CLC-Datensatz bot sich für Deutschland das Landbedeckungsmodell (LBM-DE) (Mindestkartierfläche 1 ha) an, das alle drei Jahre fortgeschrieben wird, sowie das amtliche topographisch-kartographische Informationssystem (ATKIS Basis-DLM) (BKG 2016, 2018, Grunewald et al. 2020). In Tab. 2 in Grunewald et al. (2020) sind die ATKIS-Elemente dargestellt, die zusätzlich in das LBM-DE integriert wurden. Die Flächen im LBM-DE sind nach den innerhalb von CORINE definierten CLC-Klassen gekennzeichnet, den für die Bestäubung zusätzlich relevanten ATKIS-Elementen wurden entsprechende CLC-Klassen zugewiesen. Diese Ökosystemtypen (CLC-Klassen) lassen sich wiederrum zu fünf Hauptökosystemtypen zusammenfassen: seminatürliches Offenland, Wald und Gehölz, Agrarland, Gewässer und urbane und industrielle Bereiche (Tab. 1 in Grunewald et al. 2020), siehe auch Tab. A1, A2 und A3 im Online-Anhang unter Webcode NuL2231 ). Als räumliche Abgrenzung für die Berechnung des Indikators diente die Landfläche Deutschlands nach dem Datensatz der Gemeindegrenzen des VG 25 (BKG 2017). Das Bestäubungspotenzial konnte mit einer höheren Auflösung als im Modell von Zulian et al. (2013 a) gerechnet werden (5 × 5 m statt 25 × 25 m).

Die vielfach empfohlenen Daten des High-Nature-Value-(HNV-)Farmland-Indikators eigneten sich hierbei nicht als Datenquelle, denn aufgrund einer selektiven Erfassung in Stichprobenflächen werden hierbei nur wertvolle Biotope auf ausgewählten Agrarflächen erhoben (Benzler et al. 2015).

3.3 Berechnungsansatz und Arbeitsschritte

Der Modellierungsansatz für den Indikator „Bestäubungspotenzial durch Wildbienen“ bestand aus einem mehrstufigen GIS-gestützten Verfahren. Es kam die GIS-Software ArcGISpro 2.4.2 und die Entwicklungsumgebung IDLE 3.6.8 zur Anwendung. Die Schritte sind in Abb. 2 dargestellt:

A Integration von linearen Landschaftselementen (Wegen, Hecken, schmalen Fließgewässern, Straßen etc.) aus dem ATKIS-Datensatz in das Landbedeckungsmodell LBM-DE und Bewertung nach der potenziellen Blütenverfügbarkeit (BV) sowie nach Nisthabitaten (NH) gemäß Tab. A1 im Online-Anhang unter Webcode NuL2231 (Vektor-Datensatz A).

B Erzeugung von potenziellen Saumflächen entlang von Gewässern, Straßen, Wegen, Gehölzen und Waldrändern und Zuweisung von Werten potenzieller BV und NH nach Tab. A2 im Online-Anhang unter Webcode NuL2231 (Vektor-Datensatz B).

C Erzeugen eines gemeinsamen Raster-Datensatzes (C) zur potenziellen Blütenverfügbarkeit aus den Datensätzen (A) und (B).

D Erzeugen eines weiteren Rasters (D) zu potenziellen Nisthabitaten aus den Datensätzen (A) und (B).

E Untersuchung der möglichen Flugdistanzen im Datensatz (C) mit einem Moving-Window-Verfahren zur Ermittlung der potenziellen Nahrungsgebiete (E). Genau wie bei Zulian et al. (2013 a) wurde ein konservativer Ansatz genutzt, das heißt, wir sind von kleinen solitären Wildbienen mit einer geschätzten geringen Flugdistanz (200 m) ausgegangen.

F Multiplikation der potenziellen Nisthabitate (D) und der potenziellen Nahrungsgebiete (E) zur Erstellung einer Karte des relativen Bestäubervorkommens (F).

G Bearbeitung des Datensatzes des relativen Bestäubervorkommens (F) mit dem Moving Window (aus Schritt E) zur Bestimmung des relativen Bestäubungspotenzials (G).

H Ausmaskierung von Flächen in (G), die keine Bestäubungsleistung benötigen oder bieten, zum Beispiel offene Wasserflächen, vegetationsfreie Flächen und Gletscher (siehe Tab. A3 im Online-Anhang unter Webcode NuL2231 ).

I Ausschneiden des Datensatzes mit den offiziellen Gemeindegrenzen des Bezugsjahres 2016 (VG25). Ermittlung des finalen Datensatzes zum relativen Bestäubungspotenzial (I).

Für detailliertere Erläuterungen zu den Schritten A bis I wird auf den Online-Anhang zur Methodik unter Webcode NuL2231 verwiesen.

4 Ergebnisse

Für Deutschland wurde das relative Bestäubungspotenzial für Solitär-Wildbienen mit geringem Aktionsradius für das Bezugsjahr 2015 bestimmt. Das Ergebnis der Berechnungen auf der Skala von 0 (gering) bis 1 (hoch) gibt keinen tatsächlichen Wert wieder, sondern es handelt sich um relative Werte auf einer ordinalen Skala. Je größer die Zahl, desto besser sind die im betreffenden Raumausschnitt vorhandenen Ökosystemtypen als potenzielles Nist- oder Nahrungshabitat für Wildbienen geeignet und räumlich vernetzt und desto höher ist daher das relative Bestäubungspotenzial von Wildbienen. Der Indikator kann in einem Monitoring entsprechend über die Veränderung der potenziellen Habitateignung über Raum und Zeit informieren. Allerdings kann daraus nicht auf die tatsächliche Bestäuberdichte geschlossen werden.

Das Modellierungsergebnis zum Bestäubungspotenzial auf Bundesebene zeigt eine gute räumliche Differenzierung für die unterschiedlichen Regionen (siehe Abb. 4). Die Bereiche mit mittleren bis hohen Bestäubungsleistungen sind vor allem in Mittelgebirgen, den Alpen und anderen vielfältig strukturierten Landschaftsbereichen im Flachland zu finden. Nadelwälder etwa in Brandenburg und Bayern erhielten mittlere Werte. Mit niedrigen Werten heben sich die intensiv agrarisch genutzten Landschaften, aber auch städtische Bereiche ab.

Da mit einer hohen Auflösung gerechnet wurde, sind kleine Elemente wie Hecken und Feldgehölze, die wertvollen Lebensraum bieten, gut im Indikator abgebildet. Das beste Angebot an Nahrungs- und Nisthabitaten, wie auch in den Tab. A1 und A2 (Online-Anhang unter Webcode NuL2231 ) erkennbar, weisen (durch Gehölze) fein strukturierte Offenlandschaften, Mischwälder, Laubwälder und natürliches Grünland auf (etwa in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg und Hessen). In Schleswig-Holstein enthält der ATKTIS-Datensatz besonders viele Hecken und Baumreihen, die das Bestäubungspotenzial positiv beeinflussen. In Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen bilden Heide- und Moorlandschaften größere bienenfreundliche Areale (zum Beispiel ehemalige Truppenübungsplätze).

Gebiete mit homogenen, sehr großen Agrarflächen und wenig Gehölzstrukturen bieten ungünstigeren Lebensraum für Wildbienen. Das führt dazu, dass vor allem die Magdeburger Börde und das Thüringer Becken besonders niedrige Werte erhielten. Städte wie Berlin, Hamburg und Bremen sowie das stark besiedelte Ruhrgebiet zeigen nach unserem Indikator durchweg schlechte Werte. Für Deutschland insgesamt ergibt sich ein Durchschnittswert von 0,23 für das relative Bestäubungspotenzial für Solitär-Wildbienen mit geringem Aktionsradius für das Bezugsjahr 2015.

5 Diskussion

5.1 Handlungsbedarf

Zulian et al. (2014) hatten ein durchschnittliches Bestäubungspotenzial von weniger als 0,03 bis 0,07 für die NUTS-2 Regionen Deutschlands ermittelt (Abb. 3 in Zulian et al. 2014). Die höheren Werte aus dem vorliegenden Ansatz lassen sich damit erklären, dass die auf EU-Ebene verwendeten CORINE-Daten räumlich deutlich geringer aufgelöst sind und keine Kleinstrukturen enthalten. Das hier verwendete LBM-DE und die zusätzlich eingefügten Kleinstrukturen und Infrastrukturelemente, sowie Waldaußensäume des ATKIS Basis-DLM haben dagegen die Menge an wertvollen kleinräumigen Biotopen deutlich erhöht und damit das Bild ergänzt und weiter differenziert. Andererseits haben Zulian et al. (2013 a) die Temperatur miteinbezogen, was möglicherweise im Vergleich mit den südlichen europäischen Ländern zu geringeren Werten für Deutschland führte.

Aus den Modellierungsergebnissen zur Komposition und Konfiguration der Landschaft in Bezug auf Bestäuberhabitate lassen sich Schwerpunkträume erkennen, in denen Handlungsbedarf zur Aufwertung der Landschaft mit insektenfreundlichen Strukturelementen für Insekten besteht. Es wird deutlich, dass Maßnahmen in allen Hauptökosystemtypen (seminatürliches Offenland, Wald und Gehölz, Agrarland, Gewässer, urbane und industrielle Bereiche) notwendig sind. Insbesondere aber sind Landschaftsbereiche mit großen Nutzungseinheiten zu untergliedern und mit Strukturelementen anzureichern. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Handlungsstrategie entsprechend dem Konzept der differenzierten Bodennutzung nach Haber (2014) hilfreich wäre. Haber hat folgende Grundsätze vorgeschlagen:

- „Innerhalb einer Naturraumeinheit darf eine intensive Landnutzung, insbesondere Ackerbau, nicht die gesamte Fläche mit einer einheitlichen Kultur beanspruchen, sondern muss in sich diversifiziert werden, z. B. durch gleichzeitigen Anbau von Weizen, Gerste, Mais oder Raps, oder sogar in Kombination mit Grünlandflächen. Dabei ist die Schlaggröße mit Obergrenze von durchschnittlich 25 ha […] ein wichtiger Parameter“ (Haber 2014: 247).

- „In einer Raumeinheit mit intensiver Nutzung müssen im Durchschnitt mindestens 10 % der Fläche, möglichst in netzartiger Verteilung, für ‚naturbetonte‘ Bereiche reserviert werden oder bleiben. Dies sind z. B. kleine Wälder, Gebüsche, Hecken, Baumgruppen, Einzelbäume, Feld-, Wiesen- und Wegraine oder auch Gewässer mit ihren Uferbereichen“ (Haber 2014: 247).

Haber betont, dass diese Grundsätze für alle Ökosystemtypen gelten, auch für den Siedlungsbereich (Haber 1989). Eine konsequente Umsetzung eines solchen Konzepts würde die Bestäubungsleistung insgesamt positiv beeinflussen und wäre ein wirksames Mittel gegen das sogenannte „Insektensterben“. Die Schaffung von Biotopvernetzung im Offenland wird auch in den neuen Gesetzen in Bayern und Baden-Württemberg gefordert (Bayerische Staatskanzlei 2019 a, Landtag Baden-Württemberg 2020).

5.2 Einschränkungen in der Auswertung

Der Modellierungsansatz beruht teilweise auf Annahmen aus Experteneinschätzungen und ist abhängig von der Qualität der zugrundeliegenden Daten. Daher sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Die Zuweisung der Werte für die Blütenverfügbarkeit und Nisthabitate zu Ökosystemtypen beziehungsweise Landnutzungen basiert auf Experteneinschätzungen, die aus der Perspektive einer europaweiten Auswertung konzipiert wurden. Eine Modifizierung des Ansatzes von Zulian et al. (2013 a) erfolgte durch die Autoren hinsichtlich der Anpassung von angenommenen BV- und NH-Werten und die Aufnahme weiterer Nutzungstypen und potenziellen Saumflächen (wie etwa die Waldaußensäume), sodass insgesamt ein differenzierteres Bild entstand. Eine Anpassung der Werte und Saumbreiten durch Ergebnisse aus der Wildbienenforschung in Deutschland wäre daher möglich und wünschenswert. Dies gilt auch für die BV- und NH-Werte von flächenhaften Lebensräumen, wie zum Beispiel Laubwäldern.

- Städtische Bereiche werden eventuell unterschätzt, so haben Carré et al. (2009) eine höhere Diversität von Wildbienen auf Sport und Freizeitanlagen (CLC 142) und ein vermehrtes Vorkommen in Bereichen mit nicht durchgehend städtischer Prägung (CLC 112) nachgewiesen.

- Es wurden keine tatsächlichen Wildbienenvorkommen aus Kartierungen oder Ähnlichem mit einbezogen, da es bisher keine bundesweite Datengrundlage dazu gibt. Es handelt sich also um eine reine Modellierung mit dem Ziel, unter gesetzten Rahmenbedingungen eine flächenhafte, räumlich differenzierte Darstellung abzubilden.

- Es gibt möglicherweise Unterschiede in den Erfassungsgraden der linearen Strukturen im ATKIS-Basis-DLM zwischen den Bundesländern. Außerdem werden sie generell erst ab einer bestimmten Größe beziehungsweise Länge kartiert. Hecken beispielsweise werden erst ab einer Länge von 200 m im ATKIS erfasst und müssen „landschaftsprägend“ (ADV 2008: 229) sein. Sie gehören dann allerdings zum Grunddatenbestand des ATKIS und müssen daher von den Bundesländern erfasst werden (ADV 2008). Nichtsdestotrotz ist die Erfassung der Hecken im ATKIS-Basis-DLM lückenhaft. Weiterhin gibt es keine bundesweite Datenbasis zu Säumen. Da es aber plausibel ist, dass beispielsweise Säume entlang der Straßen existieren, haben wir „potenzielle“ Säume entlang von Straßen und Bahnlinien berechnet. Dies entspricht dem Vorgehen von Zulian et al. (2013 a), aber auch anderen Autoren (etwa Enzian & Gutsche 2004).

- Für eine Aussage zur zeitlichen Veränderung des Bestäubungspotenzials liegen noch nicht genügend Zeitschnitte aus dem LBM-DE vor. Für eine Trendermittlung eignen sich weitestgehend nur die LBM-DE Datensätze der Zeitschnitte 2015 und 2018 (wobei hier der Zeitabstand für eine Trendanalyse wahrscheinlich zu kurz ist). Die früheren Zeitschnitte von 2009 und 2012 weichen hinsichtlich der methodischen Erstellung zu stark von den Zeitschnitten 2015 und 2018 ab (BKG 2019).

- Der Grünlandtyp „natürliches Grünland“ wird als deutlich geeigneter für Wildbienen eingestuft als der Grünlandtyp „Wiesen und Weiden“. Jedoch kann die Definition der CLC-Klassen im LBM-DE nur begrenzt dazu dienen, die Eignung des Grünlandes für Wildbienen zu bewerten. „Natürliches Grünland“ wird im LBM-DE nur dann ausgewiesen, wenn diese Flächen gleichzeitig zwei Eigenschaften aufweisen, nämlich sowohl: „extensive Nutzung, d.h. Grünlandflächen, die nur einmal pro Jahr gemäht werden“ (BKG 2018: 45), sowie ein „unregelmäßiges Erscheinungsbild [aufweisen und] [...] häufig mit Stauden und Gestrüpp durchsetzt [sind]“ (BKG 2018: 20). Diese Flächen finden sich häufig in Naturschutzgebieten (BKG 2018). Ruderalflächen werden jedoch den Wiesen und Weiden zugeschlagen, da sie als menschlich beeinflusst angesehen werden (Kosztra et al. 2019). Diese Unschärfe in der Abgrenzung der beiden Grünlandtypen im LBM-DE erschwert die Bewertung dieser Flächen.

- Da es sich um eine Modellierung auf der Grundlage bundesweit verfügbarer Daten handelt, konnten hier keine Informationen zur tatsächlichen Qualität der einzelnen Landschaftselemente berücksichtigt werden (zum Beispiel das tatsächliche Vorhandensein und die Intensität der Pflege von Säumen, der Pestizideinsatz etc.). Die Ergebnisse spiegeln daher die potenzielle Bestäubungsleistung wider, die lokal aber aufgrund solcher Faktoren abweichen kann und beim Vorliegen besserer Daten verfeinert werden könnte, vorausgesetzt diese Daten liegen bundeseinheitlich und räumlich konkret vor.

- Den Autoren ist durchaus bewusst, dass die Nichteinbeziehung des Faktors Temperatur zu gewissen Ungenauigkeiten führen kann, indem etwa das Bestäuberpotenzial der wärmsten Gebiete Deutschlands (Oberrheinische Tiefebene) unter- und dasjenige der kühlsten Regionen etwas überschätzt werden könnten. Durch das Fehlen bundesweit vergleichbarer Eichwerte, mit denen man einen Wärmegradienten korrekt berücksichtigen könnte, wurde dennoch von diesem Faktor Abstand genommen, der sonst wohl eher verfälscht als verbessert hätte. Außerdem sollte das politische Signal nicht lauten, dass in den wärmsten Gebieten Deutschlands ein struktureller Reichtum der Landschaft verzichtbar wäre.

5.3 Möglichkeiten zur Weiterentwicklung

Möglichkeiten der Weiterentwicklung des Indikators bestehen vor allem in der Einbeziehung weiterer Parameter, die aufgrund fehlender Datengrundlagen bisher nicht berücksichtigt werden konnten. Dies betrifft insbesondere die unterschiedlichen Ackerkulturen (welche bei Zulian et al. (2013 a) berücksichtigt werden), zu denen aber keine räumlichen zuordenbaren Aussagen in genügender Detailschärfe und multitemporal bundesweit verfügbar sind. Auch zu Schlaggrößen liegen keine Informationen vor, die aber zeigen könnten, wie divers bestimmte zusammenhängende Landwirtschaftsbereiche sind. So kann noch nicht berücksichtigt werden, ob sich eine zusammenhängende Landwirtschaftsfläche aus verschiedenen Kulturen zusammensetzt. Lediglich die Untergliederung durch Wege (gegebenenfalls mit Säumen) kann bisher erkannt werden.

Wälder können eine wichtige Rolle als Rückzugsgebiet und Ausbreitungspunkt von Wildbienen spielen (Carré et al. 2009, Roulston & Goodell 2011). Innerhalb dieser und anderer seminatürlicher Areale können große Schwankungen im Angebot der Blüten- und Nisthabitate bestehen. Daher könnten in einer Weiterentwicklung des Indikators Wälder mit unterschiedlichen Sukzessionsstadien und Naturnähe einbezogen werden (Affek 2018). Allerdings scheitert dies gegenwärtig auf bundesweiter Ebene an der (regelmäßigen) Verfügbarkeit solcher Daten.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die hier vorgestellte Methode darauf abzielt, eine potenzielle Bestäubungsleistung zu ermitteln. Eine Hinzuziehung weiterer, genauerer Daten würde zwar möglicherweise zu räumlich detaillierteren Ergebnissen führen, aber voraussichtlich die Tendenz der Aussagen nicht verändern. Im Gegenteil, es könnte sogar die Unsicherheit vergrößert werden, da weitere Fehleranfälligkeiten und räumliche Unterschiede in der Erfassung der oben genannten Daten hinzukämen.

6 Schlussfolgerungen

Insgesamt zeigt sich, dass mit der von uns angepassten Methode von Zulian et al. (2013 a) und auf der Basis einer detaillierten Datengrundlage räumlich ausreichend differenzierte Ergebnisse ableitbar sind, um festzustellen, in welchen Regionen oder Naturräumen und welchen Hauptökosystemtypen Defizite bei der Bestäubungsleistung bestehen und Maßnahmen erforderlich sind.

Die Bestäubungsleistung wird vor allem dadurch bestimmt, welche Anteile naturnaher Flächen und Elemente vorhanden sind und in welchen Distanzen diese zueinander liegen. Die Ergebnisse unterstreichen die Grundregel für einen erfolgreichen Naturschutz und den Erhalt der Biodiversität in genutzten Landschaften, wie sie in Mitteleuropa vorherrschen: Erhalt und Schaffung ausreichend strukturierter, vielfältiger Landschaften mit einer genügend hohen Dichte von Kleinstrukturen insbesondere auch in intensiv genutzten Landschaften.

Die räumlichen Ergebnisse unserer Auswertungen zeigen, dass viele Landschaften Deutschlands noch weit davon entfernt sind. Dies trifft insbesondere auf intensiv genutzte Agrarlandschaften, aber auch auf städtische Gebiete und forstwirtschaftlich intensiv genutzte Areale zu. Damit sind viele Bereiche in der Verantwortung zu handeln, die Landwirtschaft, aber auch die Kommunen und Städte, die Straßenbauverwaltung, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und nicht zuletzt jeder einzelne Landnutzer im privaten und öffentlichen Bereich, und seien es auch „nur“ kleine Flächen.

Die vorgestellte Methode kann genutzt werden, um im Rahmen eines regelmäßigen Monitorings Anstrengungen in diesem Sinne und Erfolge entsprechender politischer Anstrengungen auf Bundesebene abzubilden. Der Indikator legt Zeugnis ab über die Erfolge und den Handlungsbedarf zur Erhaltung von Lebensräumen und Trittsteinbiotopen, auch als Grundlage für die Umsetzung eines Insektenmonitorings in hoher räumlicher Auflösung (5 × 5 m). Er dient als Stellvertreterindikator für die Insektenvielfalt insgesamt. Damit kann er als Grundlage für den Erhalt oder die Schaffung bienenfreundlicher Lebensräume durch Planung und Förderung dienen und gezielt eingesetzt werden.

Dank

Wir danken den anonymen Gutachtern für die wertvollen Hinweise, die zum Gelingen dieses Artikels beigetragen haben. Der Artikel entstand im Rahmen des Projektes „Weiterentwicklung des Bundesweiten Indikatorensatzes für Ökosystemleistungen“ (FKZ 3518810400), gefördert vom Bundesamt für Naturschutz.

Literatur

ADV (2008): Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok). ATKIS-Objektartenkatalog Basis-DLM. Version 6.0, Stand: 11.04.2008.

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV). Affek, A. N. (2018): Indicators of ecosystem potential for pollination and honey production. Ecological Indicators 94, 33-45.

Albert, C., Burkhard, B., Daube, S., Dietrich, K., Engels, B., Frommer, J., Götzl, M., Grêt-Regamey, A., Job-Hoben, B., Keller, R., Marzelli, S., Moning, C., Müller, F., Rabe, S.-E., Ring, I., Schwaiger, E., Schweppe-Kraft, B., Wüstemann, H. (2015): Empfehlungen zur Entwicklung bundesweiter Indikatoren zur Erfassung von Ökosystemleistungen. Diskussionspapier. BfN-Skripten 410. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

Bayerische Staatskanzlei (2019a): Gesetz zur Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern („Rettet die Bienen!“). Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 14/2019. München.

– (2019b): Zweites Gesetz zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern (Gesamtgesellschaftliches Artenschutzgesetz-Versöhnungsgesetz). Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 14/2019. München.

Benadi, G., Blüthgen, N., Hovestadt, T., Poethke, H. J. (2013): When Can Plant-Pollinator Interactions Promote Plant Diversity? The American Naturalist 182 (2), 131-146.

Benzler, A., Fuchs, D., Hünig, C. (2015): Methodik und erste Ergebnisse des Monitorings der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert in Deutschland. Natur und Landschaft 90 (7), 309- 316.

BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) (2016): Digitales Basis-Landschaftsmodell (AAAModellierung). Basis-DLM (AAA). Stand der Dokumentation: 01.04.2016. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt (Main).

– (2017): Verwaltungsgebiete 1:25.000 (VG25) zum Gebietsstand von Deutschland vom 31.12.2016, Stand der Dokumentation: 05.04.2017. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt (Main).

– (2018): Digitales Landbedeckungsmodell für Deutschland LBM-DE 2015. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt (Main).

– (2019): Dokumentation. Digitales Landbedeckungsmodell für Deutschland LBM-DE 2018. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt (Main).

Blüthgen, N., Klein, A.-M. (2011): Functional complementarity and specialisation: the role of biodiversity in plant-pollinator interactions. Basic and Applied Ecology 12(4): 282-291.

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) (2019): Aktionsprogramm Insektenschutz. Gemeinsam wirksam gegen das Insektensterben. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn.

– (2020): Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland. Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Breeze, T. D., Bailey, A. P., Balcombe, K. G., Potts, S. G. (2011): Pollination services in the UK: How important are honeybees? Agriculture, Ecosystems & Environment 142 (3-4), 137-143.

Carré, G., Roche, P., Chifflet, R., Morison, N., Bommarco, R., Harrison-Cripps, J., Krewenka, K., Potts, S. G., Roberts, S. P. M., Rodet, G., Settele, J., Steffan-Dewenter, I., Szentgyörgyi, H., Tscheulin, T., Westphal, C., Woyciechowski, M., Vaissière, B. E. (2009): Landscape context and habitat type as drivers of bee diversity in European annual crops. Agriculture, Ecosystems & Environment 133 (1- 2), 40-47.

Corbet, S. A., Fussell, M., Ake, R., Fraser, A., Gunson, C., Savage, A., Smith, K. (1993): Temperature and the pollinating activity of social bees. Ecological Entomology 18 (1), 17-30.

DESTATIS (Statistisches Bundesamt) (2020): Branchen und Unternehmen. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-ForstwirtschaftFischerei/_inhalt.html [Zugriff am: 27.05.2021].

EEA (European Environment Agency) (2020): CLC 2000. Metadata. Data identification. Resource abstract. European Environment Agency. URL: https://land.copernicus.eu/pan-european/corineland-cover/clc-2000?tab=metadata [Zugriff am: 27.05.2021].

Enzian, S., Gutsche, V. (2004): GIS-gestützte Berechnung der Ausstattung von Agrarräumen mit naturnahen terrestrischen Biotopen auf der Basis der Gemeinden – 2. Ausgabe des Verzeichnisses der regionalisierten Kleinstrukturanteile. Nachrichtenblatt Deutscher Pflanzenschutzdienst 56 (12), 299-308.

EU-Kommission (2011): Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Lebensversicherung und Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020. KOM (2011) 244 endg. Brüssel.

Fussell, M., Corbet, S. A. (1992): Flower Usage by Bumble-Bees: A Basis for Forage Plant Management. Journal of Applied Ecology 29 (2), 451-465.

Garibaldi, L. A., Steffan-Dewenter, I., Winfree, R., Aizen, M. A., Bommarco, R., Cunningham, S. A., Kremen, C., Carvalheiro, L. G., Harder, L. D., Afik, O., Bartomeus, I., Benjamin, F., Boreux, V., Cariveau, D., Chacoff, N. P., Dudenhöffer, J. H., Freitas, B. M., Ghazoul, J., Greenleaf, S., Hipólito, J., Holzschuh, A., Howlett, B., Isaacs, R., Javorek, S. K., Kennedy, C. M., Krewenka, K. M., Krishnan, S., Mandelik, Y., Mayfield, M. M., Motzke, I., Munyuli, T., Nault, B. A., Otieno, M., Petersen, J., Pisanty, G., Potts, S. G., Rader, R., Ricketts, T. H., Rundlöf, M., Seymour, C. L., Schüepp, C., Szentgyörgyi, H., Taki, H., Tscharntke, T., Vergara, C. H., Viana, B. F., Wanger, T. C., Westphal, C., Williams, N., Klein, A. M. (2013): Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance. Science 339 (6127), 1608-1611.

Gathmann, A., Tscharntke, T. (2002): Foraging ranges of solitary bees. Journal of Animal Ecology 71 (5), 757-764.

Grunewald, K., Herold, H., Marzelli, S., Meinel, G., Richter, B., Syrbe, R.-U., Walz, U. (2016a): Konzept nationale Ökosystemleistungs-Indikatoren Deutschland. Weiterentwicklung, Klassentypen und Indikatorenkennblatt. Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (5), 141-152.

–, Richter, B., Meinel, G., Herold, H., Syrbe, R.-U. (2016b): Vorschlag bundesweiter Indikatoren zur Erreichbarkeit öffentlicher Grünflächen. Bewertung der Ökosystemleistung „Erholung in der Stadt“. Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (7), 218-226.

–, Schweppe-Kraft, B., Syrbe, R.-U., Meier, S., Michel, C., Richter, B., Schorcht, M., Walz, U. (2020): Hierarchisches Klassifikationssystem der Ökosysteme Deutschlands als Grundlage einer übergreifenden Ökosystem-Bilanzierung. Natur und Landschaft 95 (3), 118-128.

Haber, W. (1989): Differenzierte Bodennutzung im Siedlungsraum. DISP 99, 18-21. – (2014): Landwirtschaft und Naturschutz, Wiley-VCH, Weinheim.

Haines-Young, R., Potschin, M. (2018): Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1. Guidance on the Application of the Revised Structure. Fabis consulting, Nottingham.

Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., Stenmans, W., Müller, A., Sumser, H., Hörren, T., Goulson, D., de Kroon, H. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS ONE 12 (10), e0185809.

Hansjürgens, B., Schröter-Schlaack, C., Settele, J. (2019): Zur ökonomischen Bedeutung der Insekten und ihrer Ökosystemleistungen. Natur und Landschaft 94 (6-7), 230-235.

Hofmann, M. M, Fleischmann, A., Renner, S. S. (2020): Foraging distances in six species of solitary bees with body lengths of 6 to 15 mm, inferred from individual tagging, suggest 150 m-rule-ofthumb for flower strip distances. Journal of Hymenoptera Research 77, 105-117.

Klein, A.-M., Vaissière, B. E., Cane, J. H., Steffan-Dewenter, I., Cunningham, S. A., Kremen, C., Tscharntke, T. (2007): Importance of pollinators in changing landscapes for world crops. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274 (1608), 303-313.

Kosztra, B., Büttner, G., Hazeu, H., Arnold, S. (2019): Updated CLC illustrated nomenclature guidelines. Updated by 10/05/2019. Wien: European Environment Agency (EEA/ETC/ULS).

Krewenka, K. M., Holzschuh, A., Tscharntke, T., Dormann, C. F. (2011): Landscape elements as potential barriers and corridors for bees, wasps and parasitoids. Biological Conservation 144 (6), 1816-1825.

Kühsel, S., Blüthgen, N. (2015): High diversity stabilizes the thermal resilience of pollinator communities in intensively managed grasslands. Nature Communications 6, 7989.

Landtag Baden-Württemberg (2020): Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschaft- und Landeskulturgesetzes. Landtag von Baden-Württemberg. 16. Wahlperiode. Drucksache 16/8532. Stuttgart.

Lautenbach, S., Seppelt, R., Liebscher, J., Dormann, C. F. (2012): Spatial and Temporal Trends of Global Pollination Benefit. PLOS ONE 7 (4), e35954.

Le Féon, V., Schermann-Legionnet, A., Delettre, Y., Aviron, S., Billeter, R., Bugter, R., Hendrickx, F., Burel, F. (2010): Intensification of agriculture, landscape composition and wild bee communities: A large scale study in four European countries. Agriculture, Ecosystems & Environment 137 (1-2), 143-150.

Leonhardt, S. D., Gallai, N., Garibaldi, L. A., Kuhlmann, M., Klein, A.-M. (2013): Economic gain, stability of pollination and bee diversity decrease from southern to northern Europe. Basic and Applied Ecology 14 (6), 461-471.

Lonsdorf, E., Kremen, C., Ricketts, T., Winfree, R., Williams, N., Greenleaf, S. (2009): Modelling pollination services across agricultural landscapes. Annals of Botany 103 (9), 1589-1600.

Oré Barrios, C., Mäurer, E., Lippert, C., Dabbert, S. (2017): Eine ökonomische Analyse des ImkereiSektors in Deutschland. Universität Hohenheim, Stuttgart.

Papanikolaou, A. D., Kühn, I., Frenzel, M., Schweiger, O. (2017): Semi-natural habitats mitigate the effects of temperature rise on wild bees. Journal of Applied Ecology 54 (2), 527-536.

Potts, S. G., Imperatriz-Fonseca, V., Ngo, H. T., Aizen, M. A., Biesmeijer, J. C., Breeze, T. D., Dicks, L. V., Garibaldi, L. A., Hill, R., Settele, J., Vanbergen, A. J. (2016): Safeguarding pollinators and their values to human well-being. Nature 540 (7632), 220-229.

Roulston, T. H., Goodell, K. (2011): The Role of Resources and Risks in Regulating Wild Bee Populations. Annual Review of Entomology 56 (1), 293-312.

Scheuchl, E., Schwenninger, H. R. (2015): Kritisches Verzeichnis und aktuelle Checkliste der Wildbienen Deutschlands (Hymenoptera, Anthophila) sowie Anmerkungen zur Gefährdung. Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart 50 (1), 3-225.

Senapathi, D., Biesmeijer, J. C., Breeze, T. D., Kleijn, D., Potts, S. G., Carvalheiro, L. G. (2015): Pollinator conservation—the difference between managing for pollination services and preserving pollinator diversity. Current Opinion in Insect Science 12, 93-101.

Steffan-Dewenter, I., Tscharntke, T. (1999): Effects of habitat isolation on pollinator communities and seed set. Oecologia 121 (3), 432-440.

van der Sluijs, J. P., Vaage, N. S. (2016): Pollinators and Global Food Security: the Need for Holistic Global Stewardship. Food Ethics 1 (1), 75-91.

Walz, U., Richter, B., Grunewald, K. (2017): Indikatoren zur Regulationsleistung von Auen. Ein Beitrag zum Konzept nationaler Ökosystemleistungs-Indikatoren Deutschland. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (3), 93-100.

Westrich, P. (1996): Habitat requirements of central European bees and the problems of partial habitats. In: Matheson, A., Buchmann, S. L., O'Toole, C., Westrich, P., Williams, I. H. (Hrsg.): The conservation of bees. Linnean Society Symposium Series 18. Academic Press, London, 1-16.

–, Frommer, U., Mandrey, K., Riemann, H., Ruhnke, H., Saure, C., Voith, J. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Bienen (Hymenoptera, Apidae) Deutschlands. 5. Fassung, Stand Februar 2011. In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G., Strauch, M. (Hrsg.): Rote Liste gefährderter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). Landwirtschaftsverlag, Münster, 373-416.

Williams, N. M., Kremen, C. (2007): Resource distributions among habitats determine solitary bee offspring production in a mosaic landscape. Ecological Applications 17 (3), 910-921.

Zulian, G., Maes, J., Paracchini, M. L. (2013a): Linking Land Cover Data and Crop Yields for Mapping and Assessment of Pollination Services in Europe. Land 2 (3), 472-492.

–, Paracchini, M. L., Maes, J., Liquete, C. (2013b): ESTIMAP: Ecosystem services mapping at European scale. JRC Technical Reports. Joint Research Center JRC, Ispra.

–, Polce, C., Maes, J. (2014): ESTIMAP: a GIS-based model to map ecosystem services in the European Union. Annali di Botanica 4, 1-7.

Zurbuchen, A., Landert, L., Klaiber, J., Müller, A., Hein, S., Dorn, S. (2010): Maximum foraging ranges in solitary bees: only few individuals have the capability to cover long foraging distances. Biological Conservation 143 (3), 669-676.

Fazit für die Praxis

- Eine Modellierung des Bestäubungspotenzials von Wildbienen auf Bundesebene ist auf Basis der vorhandenen Geodaten möglich, auch eine regelmäßige Wiederholung (zum Beispiel alle fünf Jahre). Obwohl mit relativ vielen Annahmen gearbeitet werden muss, lassen sich regionale Unterschiede gut herausarbeiten.

- Es wurden Bereiche aufgezeigt (Landschafts-/Ökosystem-/Nutzungstypen), in denen eine gute Ausstattung mit Nahrungs- und Nisthabitaten vorliegt, aber auch Bereiche, in denen Handlungsbedarf besteht.

- Die Anreicherung der intensiv genutzten Agrarlandschaft mit naturbelassenen Bereichen, naturnahen Kleinstrukturen und Blühstreifen könnte zu einem wesentlich höheren Bestäubungspotenzial führen, von dem verschiedene Wildbienenarten wie auch die Landwirte selbst profitieren würden.

- Auch der Erhaltung von weniger intensiv bewirtschafteten Saumstreifen am Rand der landwirtschaftlichen Flächen (entlang von Straßen und Wegen) sowie von Gärten und Grünflächen im Siedlungsbereich kommt eine hohe Bedeutung zu.

Kontakt

M.Sc. Sophie Meier ist am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) Dresden tätig mit dem Arbeitsschwerpunkt Entwicklung von Indikatoren für Ökosystemleistungen. Masterarbeit im Studiengang International Environmental Studies in Ås (Norwegen) zum invasiven Bärenklau im urbanen Raum. Nach dem Studium Lebensraumbewertungen für Jagdwild im Biosphärenreservat Elbe-Brandenburg. Nach Weiterqualifikationen zu Geoinformationssystemen (GIS) und Datenbanken Arbeit bei ThüringenForst in der GIS-Entwicklung.

Prof. Dr. habil. Ulrich Walz ist Professor für Landschaftsökologie und Geographische Informationssysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden. Zuvor Projektleiter am IÖR Dresden und Lehrbeauftragter an der TU Dresden sowie der Uni Rostock. Studium der Geographie und Landschaftsökologie in Stuttgart und Hohenheim; Promotion 2000 an der TU Dresden und 2013 Habilitation an der Universität Rostock in den Fachgebieten Geoinformatik und Landschaftsökologie. Forschungsschwerpunkte: Biodiversität und Landschaftsstruktur; Ökosystemleistungen; Landschaftswandel und Umweltauswirkungen; Indikatoren zur landschaftsstrukturellen Vielfalt.

Dr. rer. nat. Ralf-Uwe Syrbe arbeitet am IÖR Dresden. Nach dem Studium Promotion auf dem Gebiet der Landschaftsökologie an der Universität Potsdam. Danach Tätigkeit am UFZ Leipzig und an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Aktuelle Projekte am IÖR widmen sich Indikatoren für Ökosysteme, ihren Zuständen und Leistungen sowie der Grünen Infrastruktur in Städten. Lehraufträge für Landschaftsökologie an der Hochschule Anhalt und an der CUMT in Xuzhou (China).

Dr. habil. Karsten Grunewald, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden.

----

Von Sophie Meier, Ulrich Walz, Ralf-Uwe Syrbe und Karsten Grunewald

Eingereicht am 14. 04. 2020, angenommen am 21. 11. 2020

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.