Eine Strategie zur Förderung der Artenkenntnis

Abstracts

Die Gilde der Artenkenner droht auszusterben, wenn nicht die nach Jahren intensiver Diskussionen überfälligen wirksamen Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Beitrags stehen stellvertretend für Akteursgruppen, die gefordert sind, einen Beitrag zur Heranbildung neuer Artenkenner zu leisten.

Gemeinsam skizzieren sie ein strategisches Stufenkonzept, das die notwendigen Qualifizierungsschritte

- vom Naturbeobachter

- über den Artenkenner

- bis zum Artenspezialisten

beschreibt. Das Konzept benennt die für den Förderprozess wichtigen Akteure mit ihren Rollen und stellt diese zur Diskussion.

A strategy to promote species knowledge – requirements and methods for the qualification of nature observers, species experts, and species specialists

The community of taxonomy and special species experts is facing extinction in Germany if some long overdue countermeasures are not implemented in a timely manner. The authors of this paper represent a variety of key players who share the responsibility of developing and providing opportunities to raise a new generation of such experts. Together, they have developed a gradual stage model which describes the required measures of the qualification model from „nature observer“ to „special expert.“ The concept illustrates and discusses the specific roles and responsibilities of the key players in solving this dilemma.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Personen, welche die Artzugehörigkeit von Pflanzen und Tieren erkennen können, werden seltener und für viele Artengruppen fehlen notwendige Spezialisten: Die Gilde der Artenkenner befindet sich national wie international im Niedergang (z. B.Mertl2002,Wheeler2014). Zwar gibt es durchaus für einige Artengruppen wie Tagfalter, Libellen, Heuschrecken und Fledermäuse gute Spezialisten und vielfältige Publikationen, bei allen anderen aber ist ein wirkungsvolles Gegensteuern dringend notwendig. Die „Erosion von Artenkennern“ ist seit vielen Jahren ein Thema, das den haupt- und ehrenamtlichen Naturschutz beschäftigt. Tatsächlich wurde es bereits 1992 bei der Verabschiedung der UN-Konvention über die biologische Vielfalt (CBD) als eines der Kernprobleme des sogenannten „taxonomic impediment“ beschrieben (de Carvalhoet al. 2017). Die Diskussionen um die Ursachen des Problems und die möglicherweise geeigneten Lösungsmaßnahmen laufen vielfach innerhalb der beteiligten oder betroffenen Interessengruppen parallel.

Beim 28. Deutschen Naturschutztag 2006 in Bonn diskutierte ein Arbeitskreis vor dem Hintergrund der Studie vonMitlacher&Schulte(2005) die Situation des Ehrenamtes im Naturschutz und ging dabei der Frage nach, ob demnächst – analog zur im August 2000 eingeführten deutschen „Green Card“ für ausländische IT-Experten – „Green Cards“ für die aussterbenden Artenkenner ausgegeben werden müssten. Seither hat eine Reihe von Autoren die Problematik für den Bereich des ehrenamtlichen Naturschutzes aufgegriffen und die Notwendigkeit zum Handeln belegt (BUND2012;Frobel&Schlumprecht2014, 2016;Frohn&Rosebrock2012 u. a.). Parallel dazu stellten der VdBiol (2007) undZucchi(2008) für den Hochschulbereich zunehmend fehlende Kompetenzen ausgebildeter Biologen im Bereich der Artenkenntnis fest. Der Größe des Problems angemessene Antworten blieben aber bislang aus.

Fußend auf einer Analyse der Konsequenzen der Erosion der Artenkenntnis für die Biodiversitätsforschung und vor allem für die Naturschutzpraxis, soll die vorliegende Arbeit vor diesem Hintergrund Vorschläge für eine Lösungsstrategie entwickeln. Diese soll bewusst nicht an der Spitze der exzellenten Artenkenner ansetzen und fragen, wie diese aus- und fortgebildet werden können, sondern mit einer breiten Aufstellung den Gesamtprozess zur Förderung von Artenkenntnis beschreiben, niederschwellig beginnend mit Naturfreunden und Naturbeobachtern.

2 Konsequenzen für Biodiversitätsforschung und Naturschutz

Für den beruflichen Naturschutz – sowohl im behördlichen als auch im freiberuflichen Bereich – ist der Trend fehlender Kompetenzen in der Taxonomie ebenfalls feststellbar und wirkt sich aus zweierlei Gründen negativ auf die Handlungsfähigkeit des Naturschutzes aus: Einerseits ist der staatliche Naturschutz durch einen Abbau von Stellen seit Jahren trotz zusätzlicher Aufgaben (z. B. Natura 2000, erweitertes Artenschutzrecht) überproportional geschwächt worden (vgl.SRU2007). Andererseits lässt sich eine fundierte Artenerfassung als fachliche Grundlage für Natur- und Artenschutzmaßnahmen in der Regel nur in Kooperation zwischen Haupt- und Ehrenamt erfolgreich umsetzen. Entsprechende Kompetenzen sind also auf Seiten aller Beteiligten zwingend nötig: Artenkenntnis ist das große Einmaleins von Biologie und Naturschutz und auch in rechtlicher Hinsicht essenzielle Voraussetzung für die Gewährleistung von Planungs- und Rechtssicherheit bei Eingriffen in Natur und Landschaft und für die Umsetzung insbesondere des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000. Hier sind vor allem drei Entwicklungen kritisch:

(1) Es wird immer öfter schwierig oder gar unmöglich, qualifizierte Bearbeiter für Erfassungsarbeiten als zwingend erforderliche Planungsbeiträge zu beauftragen. Außerdem mangelt es in den bewertenden und entscheidenden Behörden zum Teil an der notwendigen Artenkenntnis und ökologischen Kompetenz, um die Qualität von Erfassungen und Bewertungen fachlich fundiert beurteilen zu können. Damit fehlt zum Teil die Rechtssicherheit für Planungsverfahren und Eingriffsvorhaben, die nicht gerichtsfest sind. Dieses kann zu massiven Verzögerungen z. B. bei der Realisierung von Bauvorhaben führen, welche dem Naturschutz pauschal als Planungsverhinderer zugeschrieben werden.

(2) Neben dem beschriebenen Stellenabbau in der Naturschutzverwaltung durchläuft diese derzeit einen umfangreichen, ruhestandsbedingten Generationenwechsel, der die Lücke an Artenkennern in den Behörden zusätzlich vergrößert und neue Herausforderungen bezüglich des Wissenstransfers mit sich bringt. Der damit einhergehende Kompetenz- und Kapazitätsverlust stellt die behördliche Handlungsfähigkeit z. B. bei der Beauftragung und Überprüfung externer Gutachten und Planungen in Frage und bedeutet zusätzliche Risiken hinsichtlich der Rechtssicherheit von Entscheidungen. Darüber hinaus führt der mangelhafte Vollzug der EU-Naturschutzrichtlinien zu rechtswirksamen Folgen, wie das laufende Vertragsverletzungsverfahren zur rechtlichen Sicherstellung des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 zeigt.

(3) Organismische Biologie und die Vermittlung taxonomischer Kenntnisse spielt in der Hochschul- und Universitätsausbildung nur eine untergeordnete Rolle (vgl. u. a.Wheeler2014), da diese Kenntnisse zwar vom Arbeitsmarkt nachgefragt werden, aber nicht geeignet sind, wissenschaftliche Reputation zu gewinnen. Darüber hinaus wird von einigen Autoren der Paradigmenwechsel hin zu einer „Automatisierung“ über DNA-Sequencing/Barcoding als Ersatz für die klassische Taxonomie in Frage gestellt bzw. stark kritisiert (vgl.de Carvalhoet al. 2007,Wheeler2014).

Artenkenntnis ist die Basis für das Verständnis natürlicher Zusammenhänge und der Schlüssel zum Erhalt der Biodiversität. Artenkenner spielen bei der Beschreibung der Artenvielfalt sowie der Inventarisierung und dem Monitoring von Lebensräumen eine unverzichtbare Rolle. Sie sind daher als das fachliche Rückgrat für die Arbeit des Naturschutzes unentbehrlich (Drew2011).Wagner(2018) spricht angesichts des Fehlens von Experten für viele Tiergruppen von einem „Expertensterben“. Dieses belegen folgende Beispiele aus Deutschland:

Die Neufassung der Roten Liste der Stechimmen für Schleswig-Holstein kann aufgrund fehlender Artenspezialisten gegenwärtig nicht bearbeitet werden (Meinecke2018).

Monitoring-Aufträge für Schutzgebiete sehen oftmals nur noch die Bearbeitung ausgewählter, leicht bearbeitbarer Insektengruppen vor, da die notwendigen artenkundlichen Spezialkenntnisse nicht mehr vorausgesetzt werden können (Sorgmdl. 2018).

Krefting(2019) zitiert Jérôme Morinière, den Koordinator des German Barcode of Life (GBOL), dass zur Bestimmung mancher Funde schon Spezialisten aus Russland nach München geholt worden seien, weil in Deutschland aufgrund des Nachwuchsmangels keine Insektenkundler zur Verfügung stehen.

Der Gesellschaft für Angewandte Carabidologie gehören rund 300 bis 400 Mitglieder an. Nur 20 % der gut 550 heimischen Arten sind im Feld bestimmbar. Die meisten Arten müssen am Binokular von Spezialisten identifiziert werden. Spezialisten gibt es nur noch für die Hälfte der Käferfamilien in Deutschland. Rund 20 Personen kennen alle einheimischen Arten. Nicht wenige Carabidologen sind mittlerweile betagte Senioren. Es mangelt auch nicht an Interessierten, aber die Interessierten von heute sind nicht die Spezialisten von morgen (Bleichmdl. 2018).

Stechmücken können deutschlandweit von gut einem Dutzend Spezialisten bis auf Artniveau bestimmt werden (Walthermdl. 2018).

Die im September 2017 realisierte Umfrage arten|pisa zum allgemeinen Artenwissen (Stichprobengröße n = 8033), durchgeführt von naturgucker.de, NABU und der Hochschule Geisenheim, zeigte, dass selbst in Kreisen aktiver Naturinteressierter die Artenkenntnis im Durchschnitt lediglich die Schulnote „ausreichend“ erreicht und damit als unbefriedigend eingestuft werden muss (Schulemann-Maieret al. 2018).

Die Gründe für den Rückgang der Artenkenner sind kaum erforscht.Frobel&Schlumprecht(2016) nennen u. a. unzureichende Angebote für Bestimmungskurse an Hochschulen, fehlende Naturerlebnismöglichkeiten im Wohnumfeld von Kindern und Jugendlichen sowie die niedrige Artenkenntnis der heutigen Lehrergeneration.Meineke(2018) verweist mit Blick auf die universitäre Ausbildung von Artenkennern auf fehlende akademische und ökonomische Anreize. Die Verschulung und Straffung der Lehrpläne im Zuge des Bologna-Prozesses sowie die Drittmittelorientierung der Forschung an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaft verstärkt den negativen Trend. Kompetenzen in der organismischen Biologie finden in der wissenschaftlichen Community derzeit nur eine marginale Anerkennung. In Diskussionen werden darüber hinaus immer wieder auch „fehlende Coolness“ der Thematik, ein allgemein nachlassendes Naturinteresse der Bevölkerung und vieles anderes mehr genannt.

Tatsächlich sind die Begründungen spekulativ. Sie erwachsen aus dem Moment der persönlichen Betroffenheit und aus dem individuellen Bauchgefühl der Diskutanten heraus. Evidenzbasierte Begründungen fehlen.

3 Arbeitsansatz

3.1 Bedarf eines neuen, systemischen Konzepts

Ebenso spekulativ wirkt die Begründung der in Naturschutz- und/oder Wissenschaftskreisen diskutierten Maßnahmen, die dazu dienen sollen, den Verlust von Artenkennern zu stoppen und neue Artenkenner auszubilden. Die Palette der diskutierten Forderungen und Maßnahmen ist lang. Sie reicht von der stärkeren Orientierung des schulischen Biologieunterrichts auf die organismische Biologie, die Ausweitung der außerschulischen Umweltbildung, die Notwendigkeit zur Rückbesinnung auf Artenkenntnis als Grundlage der klassischen Biowissenschaften über die dringend notwendige Wiederbelebung der naturkundlichen Arbeit und der Jugendarbeit in den Naturschutzvereinen bis hin zur Rückbesinnung auf die positiven Erinnerungen an sonntägliche Familienspaziergänge in der freien Natur.

Vielen Ideen ist gemein, dass sie aus dem Rückblick auf ehemals bewährte Instrumente generiert werden. Sie verkennen, dass die früher einmal gültigen und oftmals selbst erlebten Bedingungen (z. B. Mentoren-Rolle von Eltern, Lehrern oder Vereinen) aufgrund des Wandels der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (z. B. Ehrenamtskrise der Vereine) heute nicht oder kaum mehr existieren und gegenwärtig auch nicht wiederherstellbar erscheinen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Frage „Wie lernt man Artenkenntnis?“ mangels Erkenntnissen der Lernpsychologie oder der Lernwirkungsforschung unbeantwortet bleiben muss. Auch hier dominieren weitgehend persönliche Einschätzungen und die Reflektion des eigenen Erlebens die Diskussionen.

In Anbetracht

- des voranschreitenden Aussterbens von Artenkennern und der dringenden Notwendigkeit zum Handeln sowie

- der fehlenden wissenschaftlich abgeleiteten Handlungsperspektiven und validen Maßnahmenpakete

erscheint es erforderlich, sich der Herausforderung zur Wiederbelebung von Artenkenntnis und der Neu-Ausbildung von Artenkennern mit einem systematischen Ansatz zu nähern, der einem wissenschaftlich begleiteten Entwicklungs- und Erprobungskonzept folgt. Diesem systematischen Ansatz sollten folgende Annahmen zugrunde liegen:

Das Interesse für Artenkenntnis (und Taxonomie) wird häufig im Kindesalter gelegt.

Der Erwerb von Artenkenntnis ist in der Regel ein handlungsorientierter Selbstlernprozess, der vom Leichten (Naturbeobachter) zum Schweren (Artenspezialist) führt und ab einem gewissen Level des Lernfortschritts der Begleitung durch Mentoren bedarf.

Ursächlich für den drastischen Rückgang der Artenkenner und das Ausbleiben des Nachwuchses scheint die fehlende Initialisierung von Selbstlernprozessen und die massiv rückläufige Bereitschaft erfahrener Fachkundiger zur Übernahme von Lernbegleiterrollen zu sein.

Formelle und Curricula-gestützte Lernumgebungen (Bestimmungskurse, Exkursionen) müssen auf die Unterstützung des Selbstlernens und des Mentoring abzielen, wenn von ihnen einen Beitrag des Artenlernens ausgehen soll.

Analog zur Förderung des Breiten- und Spitzensports sollte ein Mehrsäulenmodell gewählt werden, das zwar der getrennten Förderung und Entwicklung von Naturbeobachtern (Breitensport) und Artenspezialisten (Spitzensportlern) Rechnung trägt, aber Talenten die Möglichkeit zur Weiterentwicklung eröffnet. Gelänge es zudem, Rückkopplungsprozesse zwischen den Bereichen zu initiieren, bei denen von den Artenspezialisten eine Vorbildwirkung (z. B. berufliche Perspektive) ausgeht, entstünde ein kybernetisches Modell, das eine Sogwirkung auf die Naturbeobachter und Artenkenner entfaltet.

3.2 Rolle der Mentor-Mentee-Lernbeziehungen

Die Ergebnisse vonFrobel&Schlumprecht(2016) deuten darauf hin, dass engere Bezugspersonen (Väter, Mütter, Mentoren, Schullehrer) bei weit mehr als der Hälfte der sogenannten Frühbeginner eine bedeutsame Rolle für den Erwerb von Artenkenntnis gespielt haben. Von den Spätbeginnern wurde ihr Einfluss immerhin noch in rund einem Drittel der Fälle als wichtig angegeben. Der Erwerb von Artenkenntnis scheint demnach besonders wirkungsvoll zu gelingen, wenn das Lernen informell und in den Mentoren-Mentee-Beziehungen erfolgt. Neben den Mentoren dürften die Eigenständigkeit und die Handlungsorientierung des Lernens vielfach für den Lernerfolg von herausragender Bedeutung sein.

Die Erosion der Artenkenner ist daher vermutlich nicht nur, wieFrobel&Schlumprecht(2016) zusammenfassen, durch „verändertes Freizeitverhalten von Jugendlichen, mangelndes natürliches Umfeld am Elternhaus, fehlende Artenkenntnis bei Lehrern und fehlende naturschutzorientierte Angebote der Hochschulen“ begründet. Es wird vielmehr durch ein sich gegenseitig begünstigendes Gefüge verschwindender Mentor-Mentee-Lernbeziehungen einerseits sowie andererseits durch den vielfach angenommenen Verlust von Artenkenntnissen in breiten Bevölkerungskreisen begünstigt.

Auf der Suche nach wirkungsvollen Maßnahmen, mit denen der Erosion von Artenkennern begegnet werden kann, muss daher nach Alternativen und Substituten für traditionelle Mentor-Mentee-Beziehungen und das Lehren-Lernen in solchen Beziehungen gesucht werden. Wie können z. B. die Naturschutzverbände oder naturkundlichen Fachgesellschaften die Möglichkeiten und die Reichweite von sozialen Netzwerken nutzen, um die Verbreitung von Artenkenntnissen in der Bevölkerung und die Heranbildung neuer Artenkenner zu verbessern? Welche Anforderungen müssen an soziale Netzwerke gestellt werden bzw. welche Kriterien müssen soziale Netzwerke mindestens erfüllen, damit das Artenlernen gelingt, zumal die Objekte des Lernens (Tiere, Pflanzen und Pilze) sich nicht am heimischen Arbeitsplatz befinden?

Eine Nutzerbefragung unterstützt diese Überlegungen: Rund 25 % der antwortenden Nutzer (2014; n = 2350) gaben an, sich über naturgucker.de in neue Artengruppen eingearbeitet zu haben. Auf das heutige Netzwerk übertragen entspräche dies über 15 000 naturinteressierten Menschen. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang auf die sozialen Funktionen (direkte E-Mail-Ansprache anderer Beobachter, Kommentarfunktion etc.) hingewiesen (naturgucker.de, unpublizierte Daten).

Diese empirischen Ergebnisse bestätigtSpiess(2013): „Insbesondere informelles Lernen kann den so wichtigen sozialen Aspekt im Zusammenhang mit Wissenserwerb hier fördern und durch Medien unterstützt werden. Dass damit einhergehend Veränderungen notwendig sein werden […], unterstreicht einmal mehr, warum Mediatisierung, ebenso wie das Lernen, als sozialer Prozess zu begreifen ist und gestaltet werden muss.“

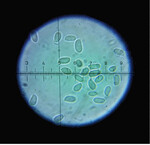

3.3 Qualifizierungsprozess

Das strategische Konzept unterstellt einen Entwicklungsprozess, an dessen Ausgangspunkt eine breite und individuenreiche Gruppe naturbegeisterter Menschen steht, deren Interesse es ist, mehr über die Arten und ihre Lebensräume zu erfahren. Am Ende stehen Experten, die sich einerseits durch ihre hohe Qualifikation und andererseits durch ihre Spezialisierung auf eine bestimmte Artengruppe auszeichnen (Abb. 1).

Wesentliche Elemente dieses Qualifizierungsprozesses interessierter Naturfreunde bis hin zu Artenkennern sind freies Selbstlernen sowie gestütztes und begleitetes Selbstlernen . Diese Prozesse sollen auf Basis der Angebote über eine E-Learning-Plattform mit Angeboten zu ausgewählten Artengruppen sowie über E-Monitoring (Gemeinschaftsinteraktionen via Beobachternetzwerk naturgucker.de) initiiert und ermöglicht werden.

Im sich anschließenden Schritt zur Qualifizierung von Artenspezialisten wird das Selbstlernen durch spezialisierte Lernangebote (Hochschulkurse, Feldpraktika und Geländeübungen, Online-Methodenpools, Training durch Experten, Studiengruppen) begleitet, die bestimmte Artengruppen in den Mittelpunkt stellen.

Der Prozess zur Qualifizierung muss auf den verschiedenen Qualifizierungsstufen und insgesamt sozial- und erziehungswissenschaftlich begleitet und evaluiert werden. Das Monitoring und die Evaluation dienen der Optimierung und Weiterentwicklung des strategischen Ansatzes.

Eine differenzierte Beschreibung der Prozessschritte ist Tab. 1 zu entnehmen.

3.4 Relevante Akteure

Als Sammelbecken für naturinteressierte Bürger bieten die Naturschutzverbände und vereine (z. B. NABU) reichweitenstarke Zugänge zur Zielgruppe (z. B. „Stunde der Gartenvögel“ oder aktuell „Stunde der Wintervögel“ im Januar 2019 mit knapp 138 000 Teilnehmenden). Sie spielen eine wichtige Rolle für die Kommunikation und das Marketing der Strategie. Die haupt- und ehrenamtlichen Fachkräfte der Verbände bringen sich, sofern sie selber über entsprechende Artenkenntnisse verfügen, als Mentoren ein (siehe Abb. 2). Weiterhin sind folgende Akteure besonders relevant:

Naturbeobachtungsplattformen (z. B. naturgucker.de, tagfalter-monitoring.de) bringen ihre Kompetenzen in der Dokumentation und Analyse von Artenbeobachtungen ein. Sie stellen zudem die kommunikationstechnische Infrastruktur zum Aufbau und zum Betrieb von sozialen Netzwerken zur Verfügung. Auf der Plattform aktive Naturbeobachter sind in Abhängigkeit von ihren persönlichen Kompetenzen Teil der Gruppe der zu qualifizierenden Naturbeobachter oder sie übernehmen innerhalb des Netzwerks Mentorenaufgaben.

Hochschulen und Universitäten (z. B. Hochschule Geisenheim, Universität Münster) können sich im Rahmen ihrer taxonomischen oder studiengangbezogenen Lehre an der Ausbildung von Artenkennern und insbesondere auch Artenspezialisten sowie der Entwicklung diesbezüglicher didaktisch-methodischer Konzepte beteiligen. In Bestimmungsübungen wird das Bestimmen von Organismen mithilfe einschlägiger Bestimmungsschlüssel (sogenannter dichotomer Schlüssel) und Methoden (Präparationstechniken) eingeübt. Sie vermitteln darüber hinaus weitergehende Kenntnisse zur Biologie und Ökologie der Arten sowie zu wissenschaftlichen Methoden des freilandökologischen Arbeitens. Die persönlichen taxonomischen Fähigkeiten der Studierenden werden durch Lernkontrollen und spezifische Nachweise (Zertifikate, Credit Points o. Ä.) bescheinigt.

Der Bundesweite Arbeitskreis der staatlich getragenen Bildungsstätten im Natur- und Umweltschutz (BANU) ist der Zusammenschluss der zwölf bundesweit bestehenden Naturschutz- und Umweltbildungsakademien. Diese bieten regelmäßig u. a. landes- bzw. zielgruppenspezifisch differenzierte Qualifizierungsmaßnahmen für den beruflichen und den ehrenamtlichen Naturschutz an, beispielsweise Bestimmungskurse zu einzelnen Artengruppen. Darüber hinaus besteht u. a. mit dem Zertifizierten Natur- und Landschaftsführer (ZNL) ein bundeseinheitlich abgestimmtes Angebot zur Ausbildung von Naturführern, dessen Curriculum die Vermittlung regionalspezifischer Artenkenntnisse sicherstellt (BANU2014). Einige Akademien bieten vertiefende Angebote zum Kenntniserwerb über FFH-relevante Arten und Lebensraumtypen oder freilandökologischer Methoden an.

Biologische, ökologische und Naturschutz-Stationen sind außeruniversitäre und oftmals mit bürgerwissenschaftlicher Unterstützung arbeitende praxisnahe Einrichtungen, die im weiteren Sinne der ökologischen, naturschutzbezogenen Forschung dienen. Aus ihrer Schnittstellenfunktion zwischen Praxis und Wissenschaft leitet sich ihre Rolle bei der Weiterqualifizierung von Naturbeobachtern zu Artenkennern und ggf. Artenspezialisten ab. In ihrem Kontext finden sich die aktiven fachkundigen Artenkenner und -spezialisten, die für ihr Fachgebiet als Mentoren oder als Anleiter für Bestimmungsübungen oder Geländepraktika in Betracht kommen.

Naturkundliche/naturwissenschaftliche Fachgesellschaften (z. B. Deutsche Gesellschaft für Mykologie) verstehen sich als Interessenvertretung der ehrenamtlichen und hauptamtlichen mykologischen, botanischen und zoologischen Fachrichtungen. Sie stellen somit „Sammelbecken“ für Artenspezialisten dar. Daraus erwächst ihre Rolle bei der Suche von Talenten und deren Aus- und Weiterbildung zu taxaspezifischen Artenspezialisten. In den Fachgesellschaften finden sich auch jene Kompetenzen, die z. B. zur Zertifizierung notwendig sind.

Naturkundemuseen oder naturhistorische Museen (z. B. Zoologisches Forschungsmuseum Alexander König, ZFMK) verstehen sich als öffentliche Einrichtungen zur Sammlung, Ausstellung und Erforschung der belebten und unbelebten Natur immer auch als Orte der Informationen und Bildung sowie der Wissenschaftsförderung (z. B. Citizen Science). Daraus leiten sich spezielle strategische Anforderungen bzw. Aufgaben bei der Ausbildung und dauerhaften fachlichen Unterstützung von (neuen) Artenkennern und -spezialisten ab. Das gilt insbesondere für die Qualifizierung von Spezialisten für spezielle Artengruppen. Naturkundemuseen eignen sich zudem als Anlauf-, Unterstützungs- oder Beratungszellen für aktive ehrenamtliche Artenkenner und spezialisten. Die wissenschaftliche Ausrichtung der Naturkundemuseen prädestiniert sie – ggf. in Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen – zur wissenschaftlichen Begleitung und zur Evaluation der „Strategie zur Förderung der Artenkenntnis und zur Qualifizierung von Naturbeobachtern, Artenkennern und Artenspezialisten“.

4 Handlungsoptionen

Aus den Erkenntnissen ergeben sich mehrere Handlungsoptionen, die eine Kooperation diverser Akteure erfordern.

(1) Lehrerausbildung: Um junge Menschen an die Naturbeobachtung heranzuführen, müssen Hochschulen in der Lehramtsausbildung vermehrt die erforderliche Kompetenz vermitteln. Die meisten Hochschulen sind mit dem aktuellen Personalbestand dazu nicht in der Lage. Angehende Biologie-Lehrkräfte müssen über das Internet erfahren können, welche Hochschulen geeignet sind. Wünschenswert wären dort Angebote auch für externe Studierende.

(2) Anpassung von Lehrplänen: Der Biologieunterricht kann sehr verschieden gestaltet werden, an einigen Schulen werden noch Naturerlebnis und Kennenlernen von Arten realisiert. Die Zahl der Unterrichtsstunden ist nach Aussage vieler Lehrkräfte jedoch unzureichend, um ein besseres Angebot mit Elementen der Naturbeobachtung und zur Verbesserung der Artenkenntnis realisieren zu können. Hier sind die Kultusministerien der Länder gefordert, einen erforderlichen zeitlichen (und fachlichen) Rahmen zu setzen.

(3) Außerschulische Angebote: Außerschulische Angebote müssen von den oben genannten Akteuren (Vereine, Biologische Stationen, Naturkundemuseen, Umweltbildungszentren) in Kooperation mit Pädagogen entwickelt werden, auch im Eigeninteresse dieser Akteure. Es kann sich (a) um Kurse im Rahmen eines Lehrplans, oder (b) um zusätzliche Veranstaltungen außerhalb der Schulzeit handeln. Letztere können als gute Basis für die Verjüngung der Vereine dienen. Wichtig ist hier die Einsicht der älteren Artenkenner, dass sie selbst aktiv werden müssen, um die Defizite (Überalterung) zu beheben.

(4) Erwachsenenbildung: Das Interesse von Menschen im Berufsleben und von Rentnern an der Natur ist nicht ausgestorben. Daher kann im Rahmen von Angeboten der Erwachsenenbildung Wissen vermittelt werden. Mit Exkursionen wird das Interesse geweckt; zusätzlich bedarf es weitergehender Angebote, die aus Naturinteressierten Artenkenner machen. Dazu eignen sich naturkundliche Vereine, in denen sich Taxonexperten gegenseitig fördern, sowie die Kooperation mit Naturkundemuseen, die Sammlungen und Arbeitsräume zur Verfügung stellen. Ehrenamtliches Engagement kann auch materiell gefördert werden, z. B. durch lokale Sponsoren für den Kauf von Literatur und Optik. Auch Einrichtungen wie Umweltbildungszentren, biologische Stationen und Landesakademien können hier einen Einstieg bis hin zum Spezialwissen anbieten.

(5) Förderung naturkundlicher Vereine: Während Sportvereine Fördergelder bekommen und auch Sponsoren anziehen, ist dies bei naturkundlichen Vereinen nicht der Fall. Hier muss ein Umdenken erfolgen. Vereine müssen aktiv auf die Politik zugehen und die nötige Unterstützung einfordern. Die gesellschaftliche Bedeutung solchen Engagements lässt sich leicht erklären.

(6) Artenkenntnis an die Hochschulen: Reine Taxonomie ist als Thema für einen Lehrstuhl bzw. eine Professur wenig geeignet. Moderne Methoden der integrativen Taxonomie und der bildgebenden morphologischen Techniken ermöglichen jedoch eine ganz andere Komplexität der artenbezogenen Forschung. Dazu gehört die Nutzung alternativer Bestimmungsverfahren (Barcoding, Bilderkennung, Bioakustik), die die Auswertung von Umweltproben und Monitoringdaten erheblich beschleunigen, aber auch Datenbanken, die Expertenwissen speichern und bereitstellen. Damit wird die Brücke von der Taxonomie zur Ökologie geschlagen und die Rückfrage nach Artenwissen verstärkt (und nicht abgebaut, wie teilweise unterstellt wird). Derzeit bestehen gute Aussichten, dass in den kommenden Jahren derartige Professuren neu eingerichtet werden. Damit fällt auch das Argument weg, dass die Taxonomie beruflich keine Chancen bietet.

(7) Sensibilisierung der Bevölkerung: Das Jahr 2018 hat eine noch nie dagewesene Sensibilisierung von Bevölkerung und Entscheidungsträgern durch die Medien erlebt, ausgelöst durch die „Krefelder Studie“ zum Insektensterben. Dieser Effekt beruht nicht zuletzt auf der hohen wissenschaftlichen Qualität der Krefelder Daten, die nicht als Bauchgefühl abgetan werden können. Es ist darauf zu achten, dass hochwertige Studien nicht nur in Fachzeitschriften dargestellt werden. Für Medienkampagnen gibt es Fachleute in Verbänden und an Naturkundemuseen. Letztere haben zudem die Möglichkeit, Themen über Ausstellungen populär darzustellen.

Literatur

Bleich, O. (2018): Vortrag bei BfN-Tagung „Citizen Science und Insekten – welchen Beitrag kann bürgerschaftliches Engagement für das Insektenmonitoring leisten?“ 05./06.11.2018, Bonn.

Bundesarbeitskreis der staatlich getragenen Bildungsstätten im Natur- und Umweltschutz(BANU, 2014): Lehrgangs- und Prüfungsordnung Zertifizierte/r Natur- und Landschaftsführer/in. https://www.bbn-online.de/fileadmin/Aus-_und _Weiterbildung/Erlaeuterungen_zur_BANU_Pru efungsordnung.pdf (zuletzt abgerufen am 21. 01.2019).

de Carvalho, M.R.,Bockmann, F.A.,Amorim, D.S.,Brandao, C.R.F.,de Vivo, M.,de Figueiredo, J.L.,Britski, H.A.,de Pinna, M.C.C.,Menezes, N.A.,Marques, F.P.L.,Papavero, N.,Cancello, E.M.,Crisci, J.V.,McEachran, J.D.,Schelly, R.C.,Lundberg, J.G.,Gill, A.C.,Britz, R.,Wheeler, Q.D.,Stiassny, M.L.J.,Parenti, L.R.,Page, L.M.,Wheeler, W.C.,Faivovich, J.,Vari, R.P. et al. (2007): Taxonomic impediment or impediment to taxonomy? A commentary on systematics and the cybertaxonomic-automation paradigm. Evolutionary Biology 34 (3-4), 140-143. https://doi.org/10.1007/s11692-007-9011-6 (zuletzt abgerufen am 21.01.2019).

Drew, L. (2011): Are We Losing the Science of Taxonomy? As need grows, numbers and training are failing to keep up. BioScience 61 (12), 942-946. https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.12.4 (zuletzt abgerufen am 21.01.2019).

Frobel, K.,Schlumprecht, H. (2014): Erosion der Artenkenner. Bund Naturschutz Bayern, unveröff. Mskr., Nürnberg.

–,Schlumprecht, H. (2016): Erosion der Artenkenner – Ergebnisse einer Befragung und notwendige Reaktionen. Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (4), 105-113.

Frohn, H-W.,Rosebrock, J. (Bearb., 2012): Ehrenamtliche Kartierungen für den Naturschutz. Historische Analysen, aktuelle Situation und Zukunftspotenziale. Naturschutz und Biologische Vielfalt 123, 310 S.

Hüther, G. (2013): Wie Kinder heute wachsen: Natur als Entwicklungsraum. Ein neuer Blick auf das kindliche Lernen, Fühlen und Denken. Beltz, Weinheim, 263 S.

Krefting, M. (2019): Was kreucht denn da? Jede Menge unbekannte Arten direkt vor der Haustür. Dewezet, Ausgabe v. 16.01.2019, S. 8.

Meineke, P. (2018): Erosion der Artenkenntnis: Aktuelle Entwicklungen seit dem letzten DNT. Vortrag beim Deutschen Naturschutztag, Kiel.

Mertl, M. (2002): Taxonomy in Danger of Extinction. Science. https://www.sciencemag.org/news/2002/05/taxonomy-danger-extinction (zuletzt abgerufen am 21.01.2019).

Mitlacher, G.,Schulte, R. (2005): Steigerung des ehrenamtlichen Engagements in Naturschutzverbänden. BfN-Skripten 129.

SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen, 2007): Umweltverwaltungen unter Reformdruck: Herausforderungen, Strategien, Perspektiven. Sondergutachten. Erich Schmidt, Berlin.

Schulemann-Maier, G.,Munzinger, S. (2018): Analyse des Artenwissens naturaffiner Menschen mittels der arten|pisa-Umfrage. Naturschutz und Landschaftsplanung 50 (11), 412-417.

Spiess, B. (2013): Informelles Lernen in sozialen Netzwerken. Inaugural-Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität, München.

VdBiol (Verband deutscher Biologen, Hrsg., 2007): Nationale Ausbildungsinitiative Taxonomie. https://www.vbio.de/fileadmin/user_upload/verband/Positionen/taxonomie-initiative.pdf (zuletzt abgerufen am 18.12.2018).

Wagner, H. (2018): Insektencamps – Magnet für junge Entomologen in Österreich. Vortrag beim Deutschen Naturschutztag, Kiel.

Walther, D. (2018): Vortrag im Rahmen der BfN-Tagung „Citizen Science und Insekten – welchen Beitrag kann bürgerschaftliches Engagement für das Insektenmonitoring leisten?“ 05./06.11.2018, Bonn.

Wheeler, Q. (2014): Are reports of the death of taxonomy an exaggeration? New Phytologist 201, 370-371.

Zucchi, H. (2008): Schutz der biologischen Vielfalt und Artenkenntnis. Beiträge zur Jagd & Wildforschung 33, 415-427.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form verwendet. Gemeint sind jedoch stets gleichermaßen alle Geschlechter.

Fazit für die Praxis

- Der Erosion der Artenkenner kann nur durch gemeinsames und zielgerichtetes Handeln aller Akteure entgegengewirkt werden.

- Ein modulares Stufenkonzept vom Naturfreund bis zum Artenspezialisten bietet allen Beobachtern die adäquate Möglichkeit einer Beteiligung; es genügt nicht, allein am Ende der Kette ansetzen zu wollen.

- Breitenwirksame Aktionen schaffen das Grundpotenzial interessierter Menschen, die sich über Online-Aktionen und Geländeübungen bis hin zu Bestimmungskursen und Präparationslehrgängen zu Spezialisten qualifizieren können.

- Soziale Netzwerke, Online- und persönliche Mentoren spielen eine wesentliche Rolle bei der Förderung von Talenten, denn Lernen ist nach wie vor ein sozialer Prozess.

Kontakt

Ralf Schulte ist Leiter des Fachbereichs Naturschutz und Umweltpolitik der NABU-Bundesgeschäftsstelle. Der Diplom-Biologe mit dem Schwerpunkt Verhaltensökologie begann seinen beruflichen Werdegang im Jahre 1986 als Jugendbildungsreferent. Später leitete er die NABU-Akademie Gut Sunder, die Stabsstelle Verbandsentwicklung des NABU-Bundesverbands und das Büro des NABU-Präsidenten.

Prof. Dr. Eckhard Jedicke ist Leiter des Instituts für Landschaftsplanung und Naturschutz sowie des Kompetenzzentrums Kulturlandschaft (KULT) als bundesweites Netzwerk an der Hochschule Geisenheim. Studium der Geographie, Botanik und Bodenkunde sowie Promotion in Gießen, Habilitation in Karlsruhe. Seit über 25 Jahren freiberufliche Tätigkeit als Consultant und Projektentwickler in den Bereichen Naturschutz, Landnutzung und Schutzgebietsentwicklung. Mehr als 150 wissenschaftliche Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen.

Dr. Britta Linnemann ist Diplom-Biologin und Diplom-Geographin und hat mit einem botanischen Schwerpunkt 2009 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster promoviert. Seit 2011 leitet sie die Biologische Station für Münster und Warendorf, die NABU-Naturschutzstation Münsterland e. V. Langjährige Erfahrungen in der Durchführung von Pflanzenbestimmungs- und Gräser-Kursen an der Universität und weiteren Einrichtungen.

Dr. Rita Lüder , selbständige Referentin, Autorin, Fotografin, Illustratorin mit dem Ziel, Menschen für die Schönheit und Einzigartigkeit der Natur zu begeistern (www.kreativpinsel.de)

Stefan Munzinger Biologe, seit über 40 Jahren in Sachen Naturbeobachtungen unterwegs, Initiator von naturgucker.de und Vorstand der gemeinnützigen Genossenschaft, die das Projekt trägt.

Dr. Eick von Ruschkowski , Direktor der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (www.nna.niedersachsen.de).

> Eick.vonRuschkowski@nna.niedersachsen.de

Prof. Dr. J. Wolfgang Wägele , Direktor des Leibniz-Instituts für Biodiversität der Tiere (Museum Alexander Koenig) in Bonn (www.zfmk.de).

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.