Zur Beweidung von FFH-Mähwiesen

FFH-Mähwiesen sind zwei Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Ihr Erhaltungszustand bestimmt sich maßgeblich über die Bewertung der Vegetation und diese wird von der Nutzung determiniert. In der Praxis stellt sich die Frage, ob FFH-Mähwiesen zustandserhaltend beweidet werden können. Ziele dieser Arbeit sind, Möglichkeiten und Grenzen einer Beweidung als Hauptnutzung anhand der aktuell gültigen Rechtslage aufzuzeigen und Aussagen über deren Eignung für die Erhaltungsziele abzuleiten. Neben einer systematischen Literaturrecherche wurden dazu die Nutzungswertzahlen zur Weide-, Tritt- und Mahdverträglichkeit den lebensraumtypischen Arten von 43.115 Vegetationsaufnahmen aus Baden-Württemberg zugeordnet und die Flächengrößen der dort kartierten rund 63.000 ha FFH-Mähwiesen analysiert. Von den 347 Quellen der Literaturauswertung waren sieben für die Zielstellung relevant. Demnach gibt es beweidete FFH-Mähwiesen, die auch nicht zwangsläufig immer einen ungünstigeren Erhaltungszustand aufweisen. Einige charakteristische Arten zugehöriger Pflanzenverbände sind jedoch beweidungssensibel, was auch die Auswertung der Nutzungswertzahlen verdeutlicht. Im Median sind die FFH-Mähwiesen Baden-Württembergs bei großer Streuung etwa 0,3 ha groß, was auf vielerorts begrenzte Optionen in der Weideführung hinweist. Unsere Auswertungen zeigen: Der Weideführung auf FFH-Mähwiesen sind Grenzen gesetzt und das Risiko einer Verschlechterung des Erhaltungszustands ist gegenüber der Mahd insgesamt vergleichsweise hoch. Eine zielführende Beweidung ist vor allem unter kurzen Beweidungszeiträumen mit einem einheitlichen Fraßbild zu finden. Weil Bewirtschaftenden bei einer festgestellten Zustandsverschlechterung rechtliche Konsequenzen drohen, kann eine Beweidung keinesfalls pauschal empfohlen werden. Eingereicht am 21.11.2024, akzeptiert am 03.04.2025.

von Nicolas Schoof, Andreas Zehm, Albert Reif, Patrick Pyttel und Thomas Fartmann erschienen am 31.05.2025 DOI: DOI:10.1399/NuL.1347441 Einleitung

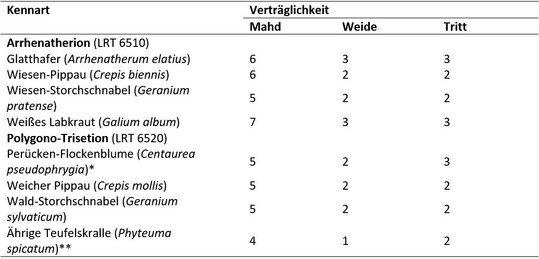

Unter dem Begriff FFH-Mähwiesen werden zwei nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) geschützte Lebensraumtypen (LRT) zusammengefasst, die national nach § 30 BNatSchG als gesetzlich geschützte Biotope definiert sind. Dies sind Magere Flachland- (LRT 6510) und Berg-Mähwiesen (LRT 6520). Nach dem verpflichtend zu berücksichtigenden „Interpretation Manual“ der EU-Kommission handelt es sich beim LRT 6510 pflanzensoziologisch um Grünland des Verbandes Arrhenatherion, beim LRT 6520 zeigen Text und genannte Arten den Verband Polygono-Trisetion an (European Commission & DG Environment 2013; in Deutschland werden bei ausreichender Artenanzahl in Abhängigkeit der gültigen Kartieranleitung teilweise auch die kennartenarmen/-losen Bärwurz-Magerwiesen (LRT 6520) und Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiesen (LRT 6510) als FFH-Mähwiesen erfasst).

Ob ein Grünland diesen Verbänden angehört, lässt sich im Feld durch Kennarten feststellen. Sind die Kennarten vorhanden, ist eine wesentliche Voraussetzung gegeben, dass die jeweilige Fläche als FFH-Mähwiese kategorisiert werden kann (genauer siehe LfU & LWF 2021, LUBW 2018). Die zugehörigen Bestände lassen sich weiter nach Ausprägungen unterscheiden (etwa Salbei-Glatthafer-Wiese oder Kohldistel-Glatthafer-Wiese, die beide dem Arrhenatherion angehören).

FFH-Mähwiesen gelten in Mitteleuropa als typische Heuwiesen des 20. Jahrhunderts, sind also ein Kulturprodukt. In der nacheiszeitlichen Naturlandschaft gab es keine Vegetationsbestände mit einer derartigen Artenzusammensetzung (Dierschke & Briemle 2008). Die ursprünglichen Lebensräume häufig vorkommender Pflanzenarten in Beständen der beiden Verbände sind äußerst vielfältig und umfassen Flussufer (etwa Gewöhnliches Rispengras, Poa trivialis), staudenreiche Wälder (etwa Wiesen-Kerbel, Anthriscus sylvestris), Lawinenbahnen (etwa Weicher Pippau, Crepis mollis) oder prioritär von großen Pflanzenfressern geprägte Ökosysteme (etwa Wiesen-Salbei, Salvia pratensis). Bei optimaler Bewirtschaftung können in einer FFH-Mähwiese über 60 Gefäßpflanzenarten vorkommen (Dierschke 1997). FFH-Mähwiesen weisen nicht nur eine hohe Phytodiversität auf, sondern können unter einem naturverträglichen maschinellen Ernteregime (vor allem bei Etablierung rotierender Refugien/Insektenschutzstreifen – siehe Schoof et al. 2024, Schwarz et al. 2023) auch einen wichtigen Beitrag zum faunistischen Artenschutz leisten (Frenzel et al. 2021, Fumy et al. 2023).

Deutschlandweit stellt der Südwesten das Mannigfaltigkeitszentrum der Flachland-Mähwiesen dar, Berg-Mähwiesen sind in Süd- und Ostbayern besonders vielfältig ausgeprägt (Dierschke 1997, Schreiber 1962, StMUV i.V., Sturm et al. 2018). In Baden-Württemberg liegen mit ca. 63.000 ha der bundesweit etwa 180.000 ha die meisten FFH-Mähwiesen (Stand 2023; LUBW unveröffentlicht). Der bundesweite Erhaltungszustand (EHZ) der LRT 6510 und 6520 ist insgesamt ungünstig (Stand 2019; Ssymank et al. 2022; zur Gefährdung siehe auch Finck et al. 2017). Ein Indikator zur Bewertung der Gesamtkulisse sind die Anteile der jeweiligen EHZ der Einzelflächen. Der EHZ einer einzelnen FFH-Mähwiese wird in den Kategorien A (hervorragend), B (gut) und C (beschränkt) erfasst. Um ihn zu bestimmen, sind Bewertungskriterien im europäischen Recht vorgegeben: Arteninventar, Habitatstruktur und eventuelle Beeinträchtigungen (Ssymank et al. 2022). Wie der EHZ einer Einzelfläche dann im Detail bewertet wird, ist in den Kartieranleitungen der Bundesländer festgelegt. Das Kriterium Arteninventar wird insbesondere über die Anzahl lebensraumtypischer Gefäßpflanzenarten erfasst. Die Bundesländer stellen dafür jeweils Listen mit den bewertungsrelevanten Arten zur Verfügung. Je mehr bewertungsrelevante Arten auf einer FFH-Mähwiese vorkommen, desto wahrscheinlicher ist eine günstige Bewertung des Kriteriums Arteninventar und damit auch des EHZ der FFH-Mähwiese (exaktes Vorgehen siehe unter anderem LUBW 2018).

Das Arteninventar einer FFH-Mähwiese wird in der praktischen Umsetzung entscheidend durch die Bewirtschaftung bestimmt. Im Ordnungsrecht existieren keine umfassenden Bewirtschaftungsvorgaben. Ob die Fläche in der sommerlichen Hauptnutzung beweidet, gemäht oder gemulcht wird, ist dem Landnutzenden überlassen (das gilt auch für Vor-/Nachbeweidung). Die Form der Nutzung allein ist – zumindest in Baden-Württemberg und Bayern – kein Ausschluss- oder Bewertungskriterium. Allerdings ist eine Verschlechterung des EHZ einer FFH-Mähwiese oder deren Verlust für die Bewirtschaftenden bußgeld- und sanktionsbewehrt (§ 3 Abs. 2 BNatSchG, § 69 BNatSchG; § 329 Abs. 4 Nr. 2, Abs. 6 StGB). Die Bewirtschaftung wird also indirekt reglementiert und erfordert deshalb oftmals eine fachkundige Beratung.

Die Frage nach der im Einzelfall möglichen oder gar optimalen Nutzungsform für FFH-Mähwiesen ist aufgrund der Vielzahl standörtlicher, betrieblicher und nutzungshistorischer Gegebenheiten und Voraussetzungen innerhalb der FFH-Mähwiesenkulisse relativ komplex. Obwohl die FFH-RL mit den FFH-Mähwiesen im Wortlaut originär Wiesenökosysteme adressiert, also durch (Heu-)Schnitt genutztes Grünland, existieren in der Praxis auch in der Hauptnutzung ausschließlich beweidete FFH-Mähwiesen (Abb. 1). Allerdings ist die Frage weitestgehend offen, welche Rahmenbedingungen konkret gegeben sein müssen, damit diese Form der Nutzung im Einklang mit den Erhaltungszielen des FFH-Schutzes steht. Parallel zum Monitoring der FFH-Schutzgüter wurde keine hinreichend replizierte Langzeituntersuchung möglicher Pflege- und Nutzungsformen eingerichtet. Der naturschutzfachliche Diskurs bezüglich der Ausrichtung einer „optimalen“ Bewirtschaftung basiert also auch bei FFH-Mähwiesen weniger auf Evidenz, denn auf Erfahrungswerten und kausalen Rückschlüssen ökologischer Zusammenhänge. Die Frage, ob FFH-Mähwiesen beweidbar sind, wird bezüglich infrage kommender Standorte und Umsetzungsformen daher erzwungenermaßen relativ häufig pauschal beantwortet (zum Beispiel Kapfer 2010) und berücksichtigt sicherlich nicht immer die aktuell gültigen Rechtsnormen einschließlich der landeseigenen Kartieranleitungen.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, am Fallbeispiel Baden-Württemberg das Wissen um Möglichkeiten und Grenzen einer Beweidung als Hauptnutzungsform von FFH-Mähwiesen zu vertiefen und differenziertere Aussagen über die Eignung unterschiedlicher Beweidungsformen zu geben. Ausgangspunkt sind die aktuell gültigen Rechtsnormen, um damit dem Verwaltungsvollzug und den Landnutzenden eine anwendbare Unterstützung zu geben.

2 Material und Methoden

Die vorliegende Arbeit behandelt eine mögliche Beweidung von FFH-Mähwiesen, deren Bestände den pflanzensoziologischen Verbänden Arrhenatherion und Polygono-Trisetion angehören. Zur Klärung der Frage, unter welchen Bedingungen eine Beweidung in der Hauptnutzung im Sinne der Sicherung des EHZ einer FFH-Mähwiese zielführend ist, wurden folgende Schritte unternommen:

- eine systematische Literaturrecherche,

- eine Auswertung der Nutzungswertzahlen lebensraumtypischer Gefäßpflanzenarten sensu Dierschke & Briemle (2008) und

- die Auswertung der FFH-Mähwiesen-Kulisse Baden-Württembergs, um daraus gegebenenfalls Rückschlüsse auf praktikable Beweidungsformen ziehen zu können.

2.1 Systematische Literaturrecherche

Die am 15.01.2024 abgeschlossene Suchanfrage der systematischen Literaturrecherche zielte auf FFH-Mähwiesen, die ausschließlich Beweidung unterliegen, und solchen, in denen Mähweiden realisiert sind. In der Datenbank Web of Science wurden folgende Suchanfragen gestellt: arrhenatherion OR arrhenatheretum OR hay meadow OR *trisetion OR trisetetum AND grazing OR pasture* beziehungsweise arrhenatherion OR arrhenatheretum OR mähwiese OR *trisetion OR trisetetum AND beweidung OR weide*. Die deutschen Suchtermini wurden zusätzlich als Suchanfrage auf den Webseiten der Zeitschriften „Natur und Landschaft“ sowie „Naturschutz und Landschaftsplanung“ verwendet, da die Web-of-Science-Datenbank diese relevanten Zeitschriften nicht erfasst. Bei der Auswertung wurden auch Studien berücksichtigt, die nicht explizit auf den EHZ oder die FFH-RL abzielen. Ausgeschlossen wurden Untersuchungen außerhalb Europas und von Grünlandbeständen, die nicht dem Arrhenatherion oder Polygono-Trisetion angehören (sensu Dierschke 1997). Bei der Auswertung wurden nur Peer-review-Arbeiten, also solche mit gesicherten wissenschaftlichen Mindeststandards, berücksichtigt.

Die Analyse der Suchergebnisse folgte stufenweise: Sofern die Überschrift eines Artikels keinen Ausschluss erzeugte, wurde mittels der Zusammenfassung entschieden, ob die Arbeit in die weitere Verarbeitung aufgenommen wurde. Die konkrete Beweidungsform (Umtriebs-, Stand-, oder Mähweidesysteme) einer Studie wurde, sofern angegeben, neben anderen wichtigen Einflussfaktoren in Tab. A1 unter Webcode NuL2231 vermerkt.

2.2 Auswertung der Nutzungswertzahlen

Die baden-württembergische Liste lebensraumtypischer (bewertungsrelevanter) Pflanzenarten für das EHZ-Kriterium Arteninventar umfasst 193 Arten, deren Vorkommen in einer FFH-Mähwiese im Sinne des EHZ positiv bewertet wird (LUBW 2018). Um die möglichen Auswirkungen spezifischer Nutzungsformen auf das Arteninventar für das Fallbeispiel Baden-Württemberg einzuschätzen, wurden 166 dieser 193 (86 %) bewertungsrelevanten Arten die artspezifischen Nutzungswertzahlen Mahd-, Weide- und Trittverträglichkeit (Infobox 1) aus Dierschke & Briemle (2008) zugeordnet. Für die übrigen 27 Arten sind keine Nutzungswertzahlen definiert.

Um eine möglichst verallgemeinerbare Aussage (Referenzsituation) zur Beweidbarkeit von FFH-Mähwiesen in Baden-Württemberg zu geben, wurde die Stetigkeit der bewertungsrelevanten Arten in den FFH-Mähwiesen – also der Anteil an der Gesamtzahl der Flächen, in denen sie vorkommen – berücksichtigt. Beim LRT 6510 lagen für 40.900, beim LRT 6520 für 2.215 Flächen Artenschnellaufnahmen vor. In einer solchen Schnellaufnahme werden auf repräsentativen 25 m² alle Gefäßpflanzenarten notiert, die innerhalb von zehn Minuten gefunden werden (ohne Aufnahme der Deckungsgrade). Wir gehen davon aus, dass diese Erfassungen repräsentativ für die Grundgesamtheit der FFH-Mähwiesen in Baden-Württemberg sind (Methodik siehe LUBW 2016). Der Datensatz stellt also die Stetigkeiten einzelner Arten für die jeweilige Gesamtkulisse der LRT 6510 und 6520 dar (zum Beispiel kommt der Glatthafer, Arrhenatherum elatius, in 79 % der 40.900 LRT-6510-Flächen vor). Für jede bewertungsrelevante Art wurde die jeweilige Mahd-, Weide- und Trittverträglichkeitszahl mit der Stetigkeit gewichtet.

Für 680 Pflanzenarten des Wirtschaftsgrünlands liegen aus Dierschke & Briemle (2008) Angaben zu Mahd-, Weide- und Trittverträglichkeit innerhalb der Vegetationsperiode vor. In Anlehnung an die Ellenberg-Zeigerwerte sind die Werte artspezifisch in eine neunstufige Werteskala eingebettet oder als fehlend sowie indifferent klassifiziert. Der Wert 1 zeigt gemessen an der Schnitthäufigkeit pro Vegetationsperiode eine hohe Unverträglichkeit und 9 eine hohe Verträglichkeit (Arten der Vielschnittwiesen) an. Die Mahdverträglichkeit bildet morphologisch-ökophysiologische Merkmale ab. Der Wert ergibt sich aus der Regenerations- sowie der Wachstumsgeschwindigkeit und ist zusätzlich davon abhängig, in welchem Maß vor dem Schnitt Assimilate gespeichert werden können (Briemle et al. 2002).

Die Trittverträglichkeit ist die Verträglichkeit gegenüber der wiederkehrenden mechanischen Belastung durch Weidetiere und berücksichtigt die Lebensform im Sinne von Raunkiær (1937) sowie die Wuchsform. Die tatsächlichen Auswirkungen des Viehtritts sind von den Bodenverhältnissen, der Hangneigung und der Nutztierart abhängig. Der Druck des Trittes reicht umso tiefer, je schwerer das Tier, je feuchter der Boden, je ungünstiger die Bodenart und je ausgeprägter die Hangneigung ist. Zusätzlich haben Klauen und vor allem Hufe eine schneidende Wirkung. Für die Pflanze ist es relevant, wie oft sie belastet wird. Auf Kurzzeitweiden ist die Wahrscheinlichkeit einer Tritteinwirkung gegenüber länger beweideten Flächen bei identischer jährlicher Besatzleistung höher. Auf Standweiden sinkt die Bedeutung der Trittverträglichkeit in der Fläche tendenziell und konzentriert sich stärker auf Teilflächen und Pfade (Trifte). Die Akzeptanz und Schmackhaftigkeit der Pflanzenarten, sprich die Fraß-Selektion, kommen hier aber deutlich stärker zur Geltung (Briemle et al. 2002).

Die Weideverträglichkeit verbindet die Fraß-Selektion der Weidetiere mit der Trittverträglichkeit einer Pflanzenart. Gut weideverträglich sind die Pflanzenarten, die Tritt und Fraß-Selektion gut tolerieren (etwa Weißklee, Trifolium repens). Bei der Herbstzeitlosen (Colchicum autumnale) wird die Bedeutung der Zusammenführung von Trittverträglichkeit und Fraß-Selektion deutlich: Die Art ist trittempfindlich (Wert 3; = zweimal pro Vegetationsperiode betreten ist für sie problematisch), allerdings wird sie vom Vieh als giftige Pflanze räumlich gemieden und kann sich auf Weiden ausbreiten. Die zugewiesene Weideverträglichkeit berücksichtigt dies und weist den Wert 9 auf (Briemle et al. 2002). Im umgekehrten Fall ist zum Beispiel das Knäuelgras (Dactylis glomerata) trittverträglich (Wert 6, erträgt regelmäßige Tritteinwirkung), aufgrund seines hohen Futterwertes wird es bis zu einem gewissen Alter (Beginn einer raschen Zunahme beim Rohfaseranteil) aber bevorzugt verbissen, weshalb es doch relativ beweidungssensibel ist (Wert 4).

Vergleiche zwischen den einzelnen Kategorien innerhalb einer Art sind nicht zielführend: Eine Art „präferiert“ nicht Mahd, weil ihre Mahdverträglichkeit höher ist als ihre Weideverträglichkeit. Vielmehr müssen auch unter Schnittnutzung eine bestimmte Nutzungsfrequenz beziehungsweise Ruhezeiten eingehalten sein. Alle drei Nutzungswerte sind relative Maße. Sie simplifizieren komplexe Wechselwirkungen und zeigen ein arttypisches „Verhalten“ von Pflanzen unter Konkurrenzbedingungen mit anderen Arten an. Eine „beweidungssensible“ Art ist also nicht gänzlich beweidungsunverträglich: Vielmehr verliert sie gegenüber anderen Arten rasch an Konkurrenzkraft, wenn die Weideführung die dann eher engen Grenzen ihrer artspezifischen Ansprüche verlässt. Weitere Ausführungen zu den Nutzungswertzahlen finden sich bei Briemle et al. (2002), ein Glossar zu Begriffen, die in der Weidewirtschaft relevant sind, liefern unter anderem Jedicke & Weidt (2022).

2.3 Flächengrößen von FFH-Mähwiesen

In Baden-Württemberg sind in 26 von 35 Land- und Stadtkreisen die FFH-Mähwiesen vollständig erfasst, in den weiteren neun nur die FFH-Mähwiesen in den FFH-Gebieten (Datenstand 2023; LUBW o. J.). Die Kartiervorgabe gibt für den Regelfall eine Erfassungsuntergrenze von 500 m2 vor. Bei identischen standörtlichen Bedingungen und räumlicher Nachbarschaft können Teilbestände auch zusammen erfasst werden (Multipart-Polygone). In der Vergangenheit wurden in einigen Gemeinden FFH-Mähwiesen davon abweichend generell als Multipart-Polygone erfasst. Die Kartierung gibt jeweils die exakte Lage ohne Berücksichtigung von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungseinheiten oder einem Flurstück wieder (LUBW 2018). Nach dieser Methodik wurden Stand 2023 91.296 FFH-Mähwieseneinheiten in Baden-Württemberg kartiert. Für die Auswertung wurden die Multipart-Polygone mit einem Geografischen Informationssystem (GIS; ArcGIS 10.6.1) in einteilige Geometrien umgewandelt (Singlepart-Polygone). Räumlich eigentlich zusammenhängende FFH-Mähwiesen werden gegebenenfalls getrennt kartiert, wenn bei der Kartierung unterschiedliche EHZ, Standorte, Ausprägungen oder Bewirtschaftungsformen festgestellt wurden. Diese Abtrennungen wurden beibehalten, weil sie in der Regel für die Weideführung relevant sind. Schlaggrenzen wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt, da diese zumindest theoretisch zur Optimierung der Pflege verändert werden könnten.

3 Ergebnisse

3.1 Systematische Literaturrecherche

Die Suchanfrage im Web of Science lieferte 346 Studien; die Abfrage bei den deutschsprachigen Fachzeitschriften ergab einen Treffer. Von den 347 Suchergebnissen verblieben nach Analyse des Abstracts zehn Artikel, drei davon haben eine direkte Relevanz zur Fragestellung, vier weitere ergänzen das Wissen zur Beweidung von FFH-Mähwiesen (Tab. A1 unter Webcode NuL2231).

Rodríguez-Rojo et al. (2017) analysierten einen europäischen Datensatz von Grünlandtypen mit Bezug auf die beiden Verbände Arrhenatherion und Polygono-Trisetion. Es gingen mehr als 20.000 Untersuchungsflächen ein. Der EHZ wurde hierbei nicht erfasst, allerdings war die Bewirtschaftung bei einem Großteil der Daten hinterlegt. In wintermilden Gebieten des atlantischen Raums fehlen beweidungsempfindliche Pflanzenarten in Arrhenatherion-Beständen weitestgehend. Die Autoren sehen dafür die dort häufig in Mähweiden praktizierte, relativ lange Beweidung im Frühling, Spätsommer/Herbst und Winter als Ursache an.

Wagner & Luick (2005) verglichen in der Nähe Tübingens ausschließlich beweidete Mähwiesen des LRT 6510 (genauer: solche der Ausprägung Salbei-Glatthafer-Wiese) mit Mähweiden und solchen die ausschließlich durch Mahd genutzt wurden. Die Studie wurde vor der Existenz detaillierter Kartieranleitungen durchgeführt und es wurden nur Flächen bearbeitet, die bis dahin durch Beweidung erhalten oder geschaffen wurden. Flächen, in denen eine Beweidung zur Auflösung des Schutzstatus oder des Pflanzenverbandes führten, sind in der Untersuchung nicht abgebildet, was die Aussagekraft der Arbeit methodisch einschränkt. In die Untersuchung gingen noch Mähweiden mit Pferden oder mit Schafen unter alternierender Schnitt- beziehungsweise Weidenutzung (keine genaueren Informationen) und ein- bis zweischürige Wiesen (teils mit Schaf-Winterbeweidung in Hütehaltung) ein. Sämtliche untersuchten Flächen wiesen eine Nutzungskonstanz von unter zehn Jahren auf. Auf den mit Rindern und Pferden ohne zusätzliche Schnittnutzung beweideten FFH-Mähwiesen war die mittlere Zahl typischer Gefäßpflanzenarten gegenüber Mähweiden und schnittgenutzten Flächen signifikant reduziert (bei hoher Streuung). Auch Ähnlichkeitskoeffizienten zeigten signifikante Abweichungen zu den untersuchten Mähwiesen. Die Rinderweiden wiesen zudem eine signifikant höhere Zahl an Ubiquisten auf. Sowohl die Rinder- als auch die Pferdeweiden konnten pflanzensoziologisch nur noch im weiteren Sinne als Glatthaferwiesen angesprochen werden (typische Wiesenarten waren aber noch zu finden). Die Vegetationszusammensetzung der Mähweiden oder Umtriebsweiden mit gelegentlicher Nachmahd und ausschließlich gemähter Flächen war hingegen ähnlich (Wagner & Luick 2005).

Hejcman et al. (2005) untersuchten eine Berg-Mähwiese im Riesengebirge, Tschechien. Dort wurde die Bewirtschaftung von einer Mähweidenutzung auf eine Ganzjahresbeweidung umgestellt. Nach drei Jahren wurden keine relevanten Vegetationsveränderungen festgestellt. Der Untersuchungszeitraum ist sicherlich zu kurz, um daraus verlässliche Rückschlüsse ziehen zu können.

3.2 FFH-Mähwiesenkulisse in Baden-Württemberg

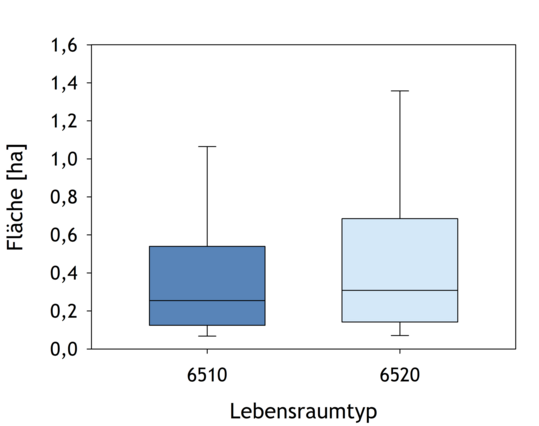

Die seit 2002 in Baden-Württemberg erfasste Gesamtkulisse beläuft sich nach Auftrennung in Einzelpolygone auf 123.834 Einzelflächen des LRT 6510 mit 58.487 ha und 7.234 Einzelflächen des LRT 6520 mit 4.184 ha. Die Flächen sind bei relativ großer Streuung überwiegend klein; bei der LRT-6510-Kulisse liegt der Median bei 0,26 ha, bei der des LRT 6520 bei 0,31 ha (Abb. 2).

Werden als realistische minimale Flächengröße einer Standweide (Definition: über zwei Monate Beweidungsdauer sensu Burkart-Aicher [2018]) 2 ha angenommen, sind in der Kulisse des LRT 6510 3.908 Flächen (3 %) oder 12.977 ha (22 %) ohne Flächenarrondierungen standweidefähig. In der Kulisse des LRT 6520 wären es 349 Flächen (5 %) oder 1.159 ha (27 %). Welche Anzahl an FFH-Mähwiesen sich in Bewirtschaftungseinheiten befinden, die ihrerseits standweidefähig wären (Arrondierung), konnte mit der Methodik nicht erfasst werden. Ebenso konnten die Fälle, in denen räumlich benachbarte FFH-Mähwiesen vor Ort theoretisch in einem identischen LRT-konformen Bewirtschaftungskonzept zusammengefasst werden könnten, über das GIS nicht identifiziert werden.

3.3 Nutzungswertzahlen

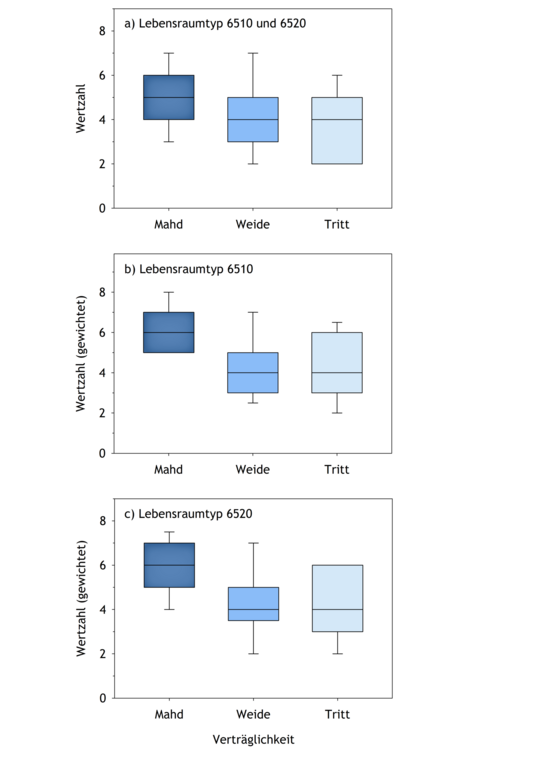

In einem ersten Schritt wurden die in der Kartieranleitung definierten bewertungsrelevanten Arten der FFH-Mähwiesen in Baden-Württemberg analysiert. Es handelt sich vor allem um Sippen mit einer Mahdverträglichkeit von 4 bis 6 (Median: 5; Abb. 3 a). Diese Werte stehen für Arten, die 1–2 (Wertstufe 4), 2 (5) und 2–3 (6) Schnitte im Jahr gut „vertragen“ (Briemle et al. 2022), was auch der empfohlenen Schnittfrequenz für FFH-Mähwiesen entspricht (zum Beispiel Tonn & Elsäßer 2014). Die mittlere Weide- und Trittverträglichkeit dieser Artenliste zeigt Abb. 3 a. Die meisten Sippen weisen eine Weideverträglichkeit von 3–5 auf (Median: 4), es handelt sich also um weideempfindliche bis mäßig weideverträgliche Arten (Briemle et al. 2022). Hinsichtlich der Trittverträglichkeit dominieren Sippen mit Werten von 2–5 (Median: 4). Die Arten gelten dementsprechend als stark bis mäßig trittempfindlich und ertragen nach Briemle et al. (2022) nur anteilig regelmäßigen Tritt während der Vegetationsperiode.

Die mit der Stetigkeit der bewertungsrelevanten Sippen in den Artenschnellaufnahmen gewichteten Wertzahlen berücksichtigen die kartierte Situation der FFH-Mähwiesen Baden-Württembergs (Abb. 3b, c). Demnach haben die Arten der „Referenzsituation“ der Kulissen der LRT 6510 und 6520 bei der Mahdverträglichkeit einen Median von 6 statt 5. Der Median der Weide- und Trittverträglichkeit liegt weiterhin bei 4. Die Unterschiede zwischen definierter Artenliste und „Referenzsituation“ sind gering.

Unter den bewertungsrelevanten Arten sind die Kennarten der zugehörigen pflanzensoziologischen Verbände (Tab. 1) rechtlich besonders relevant, da das Verschwinden dieser wenigen Arten den unmittelbaren Verlust der Einstufung als FFH-Mähwiese zur Folge haben kann. Alle Kennarten gelten als weide- und trittempfindlich (jeweils maximal Wertstufe 3). Die Kennart Glatthafer (Arrhenatherum elatius) kann sich vor allem auf kurzzeitig beweideten Flächen halten (Dostálek & Frantík 2008, Pfitzenmeyer 1962), sodass ein Rückgang bei zunehmender Beweidungszeit nicht verwundert. Für Kennarten des Polygono-Trisetion ist ein Rückgang bei intensiver Frühlingsbeweidung (genauer phänologischer Zeitpunkt unklar) trotz beibehaltenem Heuschnitt dokumentiert (Starr-Keddle 2014, 2022). Rückgänge des Wald-Storchschnabels (Geranium sylvaticum) aufgrund einer Schafbeweidung haben Krahulec et al. (2001) nachgewiesen. Die Nutzungswertzahlen für Kennarten der beiden betrachteten Verbände bestätigen die in der Literatur belegte Sensibilität gegenüber nicht angepasster Beweidung (Tab. 1).

4 Diskussion

Es sind mehrere Fälle dokumentiert, auf denen eine ausschließliche Beweidung in der Hauptnutzung und vor allem eine Kombination von Schnittnutzung und Beweidung (Mähweiden) Artenzusammensetzungen bedingt und erhalten haben, die im Sinne der FFH-RL und der gültigen Kartieranleitung als FFH-Mähwiese anzusprechen sind (vergleiche Wagner & Luick 2005). Sofern davon ausgegangen werden kann, dass die vorgefundene Vegetation nicht noch entscheidend von einer in der Vergangenheit praktizierten (ausschließlichen) Schnittnutzung tradiert ist, spricht dann selbst bei vorhandenen Bewirtschaftungsalternativen nichts dagegen, die bestehende Nutzungsform beizubehalten. Ein erhöhtes Risiko auf Zustandsverschlechterung besteht für FFH-Mähwiesen bei einem Bruch der Nutzungs- und Habitattradition, also bei einer Umstellung von Schnitt- auf ausschließliche Weidenutzung. Bis unerwünschte Vegetationsveränderungen nach einer Nutzungsumstellung deutlich erkennbar werden, können aber einige Jahre vergehen (Fischer & Wipf 2002).

Auch wenn bestimmte Beweidungsformen in der Hauptnutzung situativ zustandserhaltend sein oder – wohl selten – den Erhaltungszustand gar verbessern können, darf das nicht zu dem Fehlschluss führen, dass Beweidung per se auf allen Standorten eine geeignete Nutzungsoption darstellen würde (vergleiche StMUV i. V.). Das Spektrum der zielführenden Beweidungsformen ist schon deshalb relativ eng, da die beiden FFH-Mähwiesen-Pflanzenverbände Arrhenatherion (bei FFH-LRT 6510) und Polygono-Trisetion (FFH-LRT 6520) eben von eher beweidungssensiblen Kennarten definiert werden. Eine ausgeprägte Fraß-Selektion und häufigerer Viehtritt führen in vielen Fällen sicherlich auch relativ rasch zu einer Abnahme beweidungssensibler bewertungsrelevanter Arten. Diese sind nicht nur in der Artenliste der Kartieranleitung zahlreicher als relativ weidetolerante Arten, auch die ermittelte „Referenzsituation“ der FFH-Mähwiesen Baden-Württembergs belegt, dass in der Realität relativ beweidungssensible Arten häufig vertreten sind. Die Frage nach der Weideführung ist also insgesamt sehr relevant für den FFH-Mähwiesenschutz. Das deckt sich mit dem Literaturbefund.

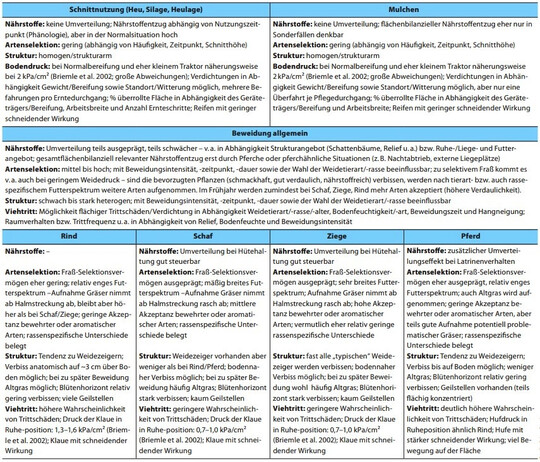

Eine kurzzeitig intensive Beweidungszeit (Umtriebsweide) und ein homogenes Fraßbild sind auf FFH-Mähwiesen wichtige Leitbilder einer zustandserhaltenden Weideführung (vergleiche Bonanno et al. 2007, Zoby & Holmes 1983). Sicherlich können auch auf Standweiden eingestreut FFH-Mähwiesen vorkommen und sich dort auch halten, wenn das vorhandene Artenpotenzial, der Standort und das Raum-Zeit- beziehungsweise Fraßverhalten der Weidetiere teilflächig passende Voraussetzungen schaffen. Solche Prozesse sind aber dynamisch, nicht plan- und kaum steuerbar sowie im hiesigen Kontext unzureichend untersucht, sodass daraus nicht hervorgeht, dass Standweiden als Pflegestrategie gezielt für bestehende FFH-Mähwiesen eingesetzt werden können. Ein großer Anteil der FFH-Mähwiesen ist, wie gezeigt, schon aufgrund der geringen Flächengröße für Weideformen mit längeren Standzeiten ungeeignet (Abb. 4).

Die in der vorliegenden Arbeit gewählte Methodik und die Datenlage können einige Faktoren nicht abbilden. Zum Beispiel sind neben den Nutzungsintervallen und Beweidungszeiträumen noch der Zeitpunkt des Weideauftriebs oder eine gegebenenfalls begleitende maschinelle Nachpflege mögliche wichtige Einflussfaktoren. Die Beweidung mit kleinen Wiederkäuern wird insgesamt eher (noch) risikoreicher sein, da diese aus Sicht des FFH-Mähwiesenschutzes tendenziell ungünstiger als Rinder oder Pferde selektieren können. Vorteile haben kleine Weidetiere auf trittempfindlichen Böden und situativ hinsichtlich des Nährstoffmanagements (Tab. 3). Das Beispiel Salbei-Glatthafer-Wiese lässt zudem vermuten, dass es innerhalb der FFH-Mähwiesen Ausprägungen gibt, die bezüglich eines Nutzungswechsels und gegenüber Beweidung toleranter sind als andere (siehe Wagner & Luick 2005). Auch wenn dies hier methodisch nicht verifiziert werden konnte, ist auf Basis vegetationsökologischer Rückschlüsse davon auszugehen, dass das potenziell von einer Beweidung in der Hauptnutzung ausgehende Risiko für magerere, trockenere FFH-Mähwiesen geringer ausfällt. Das gilt für Salbei-Glatthafer-Wiesen und Trespen-Glatthafer-Wiesen sowie für die beiden kennartenarmen/-losen Ausprägungen Bärwurz-Magerwiesen und Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiesen, die teils nicht als Polygono-Trisetion beziehungsweise Arrhenatherion angesprochen, aber definitionsgemäß doch als FFH-Mähwiesen erfasst sein können. Die Beweidung von wüchsigeren Ausprägungen wie den „typischen“ Tieflagen- und submontanen Glatthafer-Wiesen, den Glatthafer-Wiesen wechselfrischer Standorte, den Kohldistel-Glatthafer-Wiesen und den Storchschnabel-Goldhafer-Wiesen ist im Vergleich hingegen insgesamt wohl stärker risikobehaftet. Auch die bereits vorhandene Grünlandstruktur kann einen Einfluss haben: Beispielsweise werden verdämmende Grasmatten, wie sie etwa Rotschwingel (Festuca rubra) bei entsprechender Deckung nach Unternutzung bilden kann, nach eigener Beobachtung von Weidetieren kaum aufgenommen. Somit gibt es vermutlich auch innerhalb einer Ausprägung (zum Beispiel Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese) unterschiedliche Reaktionen der Vegetation auf Beweidung.

Ergänzend ist zu betonen, dass Weiden im Vergleich zu Mahdnutzungen mit Abräumen veränderte Nährstoffflüsse aufweisen. In relevantem Maße werden bei ausschließlicher Beweidung Nährstoffe nur dann aus der FFH-Mähwiese abtransportiert, wenn die Liege- und Ruhebereiche außerhalb ebendieser liegen und die Tiere bevorzugt dort urinieren und abkoten. Das ist etwa der Fall, wenn es einen Nachtpferch oder Nachtabtrieb gibt oder wenn die jeweilige FFH-Mähwiese nur einen Teil der Gesamtweidefläche einnimmt und die Tiere vorwiegend in nicht geschützten Bereichen lagern. Andernfalls findet weit überwiegend nur eine Nährstoffumverteilung innerhalb der FFH-Mähwiese statt, der nutzungsinduzierte Nährstoffentzug bleibt auf der Fläche sehr gering (zu Spezifika einer Dauerbeweidung siehe ergänzend Veen et al. 2024). Die weidetypischen Nährstoffflüsse können eine zusätzliche Herausforderung bei der Qualitätssicherung der FFH-Mähwiesen darstellen, auf die situativ reagiert werden muss – beispielsweise mit einer Beendigung oder zumindest Reduktion der Düngung (siehe Schoof 2024). Das zeigt, dass die Frage nach der Beweidbarkeit nicht nur eine Frage nach Standort, Tier oder Maschine ist, sondern noch umfassender gedacht werden muss.

Abschließend kann herausgestellt werden, dass der Erhaltungszustand einer FFH-Mähwiese nach der gültigen Legaldefinition unter Beweidung in der Hauptnutzung insgesamt einem Risiko ausgesetzt ist (vergleiche Tab. 3). Das Risiko kann durch ein entsprechendes Weide- beziehungsweise Flächenmanagement gesenkt werden und ist standortabhängig. Uns scheint die Forderung nach mehr extensiver Beweidung im Grünland (zum Bespiel Bunzel-Drüke et al. 2019) grundsätzlich unterstützenswert. Die alles in allem eher beweidungsempfindlichen FFH-Mähwiesen sind – als überschaubare Teilkulisse des des nationalen Dauergrünlands (ca. 3,8 %) – unter Berücksichtigung der für die Bewirtschaftenden im jeweiligen Bundesland aktuell geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen und auch aufgrund ihrer akuten Gefährdungslage insgesamt allerdings nicht als geeignete Zielkulisse für Weidetierhaltungen mit langen Standzeiten anzusehen. Naturverträglich geerntete FFH-Mähwiesen (vor allem mit rotierenden Refugien/Insektenschutzstreifen) können in Ergänzung zu anderen beweideten Schutzgütern außerdem ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum faunistischen Biodiversitätsschutz leisten (zum Beispiel Bonari et al. 2017, Tälle et al. 2016). Statt Pauschallösungen bedarf es in der Praxis eines fallbezogen passenden Managements oder fallbezogener Beratung unter Berücksichtigung rechtlicher Verpflichtungen sowie standörtlicher und betrieblicher Möglichkeiten. Grundsatzdiskussionen, in denen Beweidung einer Mahd als vermeintlicher Gegensatz pauschal gegenübergestellt wird, vernachlässigen nach unserer Einschätzung hingegen zu oft das Wo und Wie der jeweiligen Bewirtschaftungsoptionen. Zwar ist ein Hinterfragen von Normen grundsätzlich sinnvoll, viele Akteure gehen aber fehl in der Annahme, dass es im Sinne des Biodiversitätsschutzes die eine richtige Bewirtschaftung für alle Schutzgüter gäbe.

Unter der Fragestellung, welche Stellschrauben für die Erhaltung oder (Wieder-)Herstellung eines besseren Erhaltungszustandes Relevanz haben, sind in Tab. 2 Handlungsempfehlungen für beweidete FFH-Mähwiesen weiter konkretisiert. Neben der Umsetzung in der Hauptnutzung, die in dieser Arbeit im Fokus stand, werden dort auch Vor- und Nachbeweidung aufgegriffen. In Anbetracht der unbefriedigenden Studienlage sowie der Bedeutung und Komplexität des Faktors Weideführung sollten alle Empfehlungen durch weitere wissenschaftliche Studien überprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt werden.

Dank

Herzlichen Dank an Dr. Florian Wagner für die kritische Durchsicht und entscheidende fachliche Hinweise sowie an Hannah Becker und Kilian Obermeyer für den umfangreichen fachlichen Austausch!

- Es gibt in der FFH-Mähwiesenkulisse beweidete Flächen, teils sind FFH-Mähwiesen unter Weidenutzung entstanden. Eine pauschale Ablehnung der Beweidung ist praxisfern. Hat sich eine Beweidungsform vor Ort als zielführend erwiesen, spricht nichts dagegen, diese dort fortzuführen. Es sollte jedoch im Rahmen eines Monitorings darauf geachtet werden, dass es sich dabei nicht nur um eine Momentaufnahme handelt.

- Das Spektrum zustandserhaltender Beweidungsformen in der Hauptnutzung ist begrenzt. Bei unpassendem Weidemanagement ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustands wahrscheinlich. Beweidung ist insgesamt risikoreicher als Schnittnutzung. Auf eher feuchten beziehungsweise fetten Standorten sowie „schweren“ Böden ist das Risiko höher als auf eher trockenen und mageren Standorten und „leichten“ Böden.

- Das Risiko einer Zustandsverschlechterung sinkt mit abnehmender Fraß-Selektion, also wenn der Aufwuchs in kurzer Zeit aufgenommen wird (Umtriebsweide), ein möglichst homogenes Fraßbild entsteht und die Nutzungsintervalle etwa dem Schema der Wiesennutzung entsprechen (2–3-mal pro Jahr). Auch ein Wechsel von Mahd und Weide im Jahresverlauf oder über die Jahre reduziert das Risiko deutlich.

- Mit Blick auf mögliche Sanktionen und ordnungsrechtliche Konsequenzen ist eine verallgemeinernde Empfehlung zur Beweidung von FFH-Mähwiesen, das heißt im Sinne einer ungeregelten Standweide, sehr kritisch zu sehen. Vielmehr bedarf es fachkundiger Beratung vor Ort oder fallweise einer Abwägung vorrangiger Naturschutzziele (etwa Bodenbrüterschutz versus Vegetationsausprägung).

Bonanno, A., Di Grigoli, A., Alicata, M., Tornambè, G., Avondo, M., Pagano, R., Giambalvo, D., Stringi, L., Di Miceli, G. (2007): Effect of stocking rate on selective behaviour and milk production of Girgentana goats grazing a ryegrass and berseem clover mixture. In: Priolo, A., Biondi, L., Ben Salem, H., Morand-Fehr, P. (Hrsg.): Advanced nutrition and feeding strategies to improve sheep and goat. Options Méditerranéennes: Série A. Séminaires Méditerranéens. Ciheam, Zaragoza, 351-357.

Bonari, G., Fajmon, K. Malenovský, I., Zelený, D., Holuša, J., Jongepierová, I., Kocárek, P., Konvicka, O., Uricár, J., Chytrý, M. (2017): Management of semi-natural grasslands benefiting both plant and insect diversity: The importance of heterogeneity and tradition. Agriculture, Ecosystems & Environment 246, 243-252.

Briemle, G., Nitsche, S., Nitsche, L. (2002): Nutzungswertzahlen für Gefäßpflanzen. Schriftenreihe für Vegetationskunde 38, 203-225.

Bunzel-Drüke, M., Reisinger, E., Böhm, C., Buse, J., Dalbeck, L., Ellwanger, G., Finck, P., Freese, J., Grell, H., Hauswirth, L., Hermann, A., Idel, A., Jedicke, E., Joest, R., Kämmer, G., Kapfer, A., Köhler, M., Kolligs, D., Krawczynski, R., Röder, N., Rößling, K., Rupp, M., Schoof, N., Schulze-Hagen, K., Sollmann, R., Ssymank, A., Thomas, K., Tillmann, J., Tischew, S., Vierhaus, H., Vogel, C., Wagner, H.-G., Zimball, O. (2019): Naturnahe Beweidung und NATURA 2000 – Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und Arten im europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000. 2. Aufl. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz, Bad Sassendorf.

Burkart-Aicher, B. (2018): Glossar zum Beweidungshandbuch. www.anl.bayern.de/fachinformationen/beweidung/glossar_ziel.htm (zuletzt abgerufen am 23.04.2025).

Dierschke, H. (1997): Arrhenatheretalia – Wiesen und Weiden frischer Standorte. Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands 3, 1-74.

Dierschke, H., Briemle, G. (2008): Kulturgrasland: Wiesen, Weiden und verwandte Staudenfluren. Ulmer, Stuttgart.

Dostálek, J., Frantík, T. (2008): Dry grassland plant diversity conservation using low-intensity sheep and goat grazing management: case study in Prague (Czech Republic). Biodiversity and Conservation 17 (6), 1439–1454.

European Commission, DG Environment (2013): Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR 28. Nature ENV B.3. www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/doc_manual_intp_habitat_ue_tcm30-207191.pdf (zuletzt abgerufen am 23.04.2025).

Finck, P., Heinze, S., Raths, U., Riecken, U, Ssymank, A. (2017): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands, dritte fortgeschriebene Fassung 2017. Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg.

Fischer, M., Wipf, S. (2002): Effect of low-intensity grazing on the species-rich vegetation of traditionally mown subalpine meadows. Biological Conservation 104 (1), 1-11.

Frenzel, T., Wörsdörfer, A., Khedhiri, S., Di Giulio, M., Leus, F., Lipperts, M., Martin, D., Fischer, K. (2021): Grassland fallows as key for successful insect conservation. Insect Conservation and Diversity 14, 837-85.

Fumy, F., Schwarz, C., Fartmann, T. (2023): Intensity of grassland management and landscape heterogeneity determine species richness of insects in fragmented hay meadows. Global Ecology and Conservation 47, e02672.

Hadac, E. (1990): Secondary vegetation succession in the Belianské Tatry Mts. three decades after grazing. Folia Geobotanica & Phytotaxonomica 25 (4), 349-356.

Hejcman, M., Auf, D., Gaisler, J. (2005): Year-round cattle grazing as an alternative management of hay meadows in the Giant Mts (Krkonose, Karkonosze), the Czech Republic. Ekologia Bratislava 24 (4), 419-429.

Janišová, M., Bojko, I., Iva?cu, C., Iuga, A., Biro, A., Magnes, M. (2023): Grazing hay meadows: History, distribution, and ecological context. Applied Vegetation Science 26 (2), e12723.

Jedicke, E., Weidt, H. (2022): Landschaftspflege durch extensive Rinderbeweidung – Hinweise für die Praxis – Fachbegriffe. www.natur.sachsen.de/download/ExtensiveRinderbeweidung_HinweisefuerdiePraxis_Fachbegriffe.pdf (zuletzt abgerufen am 23.04.2025).

Kapfer, A. (2010): Beitrag zur Geschichte des Grünlands Mitteleuropas. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (5), 133-140.

Krahulec, F., Skálová, H., Herben, T., Hadincová, V., Wildová, R., Pechácková, S. (2001): Vegetation changes following sheep grazing in abandoned mountain meadows. Applied Vegetation Science 4 (1), 97-102.

LfU, LfW – Bayerisches Landesamt für Umwelt & Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (2021): Handbuch der Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Bayern. Augsburg & Freising-Weihenstephan.

LUBW – Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (2018): Anhang XIV. Ergänzung zu den Kartieranleitungen für die beiden Lebensraumtypen 6510 Magere Flachland-Mähwiesen und 6520 Berg-Mähwiesen. https://t1p.de/heyph.

LUBW – Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (2016): Kartieranleitung Offenlandbiotopkartierung. https://pd.lubw.de/85262 (zuletzt abgerufen am 23.04.2025).

Lüth, C., Tasser, E., Niedrist, G., Via, J.D., Tappeiner, U. (2011): Plant communities of mountain grasslands in a broad cross-section of the Eastern Alps. Flora – Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 206 (5), 433-443.

Pfitzenmeyer, C. (1962): Arrhenatherum elatius (L.) J. &. C. Presl (A. Avenaceum Beauv.). Journal of Ecology 50 (1), 235-245.

Rahmann G. (1998): Biotoppflege mit Pferden : Möglichkeiten und Grenzen der Pflege von Streuwiesen (mit Dominanz Pfeifengras und Adlerfarn) durch Islandpferde. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig. https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/zi029221.pdf (zuletzt abgerufen am 23.04.2025).

Raunkiær, C. (1937): Plant life forms. Clarendon Press, Oxford. Rodríguez-Rojo, M., Jiménez-Alfaro, B., Jandt, U., Bruelheide, H., Rodwell, J., Schaminée, J., Perrin, P., Kacki, Z., Willner, W., Fernández-González, F., Chytrý, M. (2017): Diversity of lowland hay meadows and pastures in Western and Central Europe. Applied Vegetation Science 20 (4), 702-719.

Schoof, N., Luick, R., Zehm, A., Morhard, J., Nickel, H., Renk, J., Schaefer, L., Fartmann, T. (2024): Naturverträgliche Mahd von Grünland und Pflege von Straßenbegleitgrün – Technik, Verfahren, Auswirkungen und Empfehlungen für die Praxis. Naturschutz-Praxis Landschaftspflege 4. Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Karlsruhe.

Schoof, N. (2024): Nährstoffbilanz und Düngung von FFH-Mähwiesen aus Sicht des Naturschutzes. Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (Hrsg.), https://pd.lubw.de/10638 (zuletzt abgerufen am 23.04.2025).

Schreiber, K.-F. (1962): Über die standortbedingte und geographische Variabilität der Glatthaferwiesen in Südwestdeutschland. Berichte dem Geobotanischen Institut der ETH Zürich, Stiftung Rübel 33, 65-128.

Schwarz, C., Fumy, F., Drung, M., Fartmann, T. (2023): Insect-friendly harvest in hay meadows – Uncut refuges are of vital importance for conservation management. Global Ecology and Conservation 48, e02731.

Ssymank, A., Ellwanger, G., Ersfeldt, M., Ferner, J., Idilbi, I., Lehrke, S., Müller, C., Raths, U., Röhling, M., Vischer-Leopold, M. (2022): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Landwirtschaftsverlag, Münster-Hiltrup.

Starr-Keddle, R. (2014): Upper Teesdale: changes in upland hay meadow vegetation over the past twenty to thirty years - results presented from botanical surveys. Natural England, York.

Starr-Keddle, R. (2022): Evaluating the success of upland hay meadow restoration in the North Pennines, United Kingdom, using green hay transfer. Ecological Solutions and Evidence 3 (1), e12134.

StMUV – Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (in Vorb.): Leitfaden für den Erhalt und die Verbesserung der „Flachland- und Berg-Mähwiesen“ FFH-LRT 6510 und 6520 in Bayern.

Sturm, P., Zehm, A., Baumbach, H., von Brackel, W., Verbücheln, G., Stock, M., Zimmermann, F. (2018): Grünlandtypen. Erkennen – Nutzen – Schützen. Quelle und Meyer, Wiebelsheim.

Tälle, M., Deák, B., Poschlod, P., Valkó, O., Westerberg, L., Milberg, P. (2016): Grazing vs. mowing: a meta-analysis of biodiversity benefits for grassland management. Agriculture, Ecosystems & Environment, 222, 200-212.

Tonn, B., Elsäßer, M. (2014): Handreichung zur Bewirtschaftung von FFH-Mähwiesen. Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart.

Veen, G.F., Vermaat, A., Sitters, J., Bakker, S. (2024): Vertebrate grazing can mitigate impacts of nutrient addition on plant diversity and insect abundance in a semi-natural grassland. Oikos 2024, e10422.

Wagner, F., Luick, R. (2005): Extensive Weideverfahren und normativer Naturschutz im Grünland - ist auf FFH-Grünland die Umstellung von Mähnutzung auf extensive Beweidung ohne Artenverlust möglich? Naturschutz und Landschaftsplanung 37 (3), 69-79.

Zarzycki, J., Korzeniak, J., Perzanowska, J. (2022): Impact of Land Use Changes on the Diversity and Conservation Status of the Vegetation of Mountain Grasslands (Polish Carpathians). Land 11 (2), 252.

Zoby, J., Holmes, W. (1983): The influence of size of animal and stocking rate on the herbage intake and grazing behaviour of cattle. The Journal of Agricultural Science 100 (1), 139-148.

FFH-Mähwiesen sind zwei Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Ihr Erhaltungszustand bestimmt sich maßgeblich über die Bewertung der Vegetation und diese wird von der Nutzung determiniert. In der Praxis stellt sich die Frage, ob FFH-Mähwiesen zustandserhaltend beweidet werden können. Ziele dieser Arbeit sind, Möglichkeiten und Grenzen einer Beweidung als Hauptnutzung anhand der aktuell gültigen Rechtslage aufzuzeigen und Aussagen über deren Eignung für die Erhaltungsziele abzuleiten. Neben einer systematischen Literaturrecherche wurden dazu die Nutzungswertzahlen zur Weide-, Tritt- und Mahdverträglichkeit den lebensraumtypischen Arten von 43.115 Vegetationsaufnahmen aus Baden-Württemberg zugeordnet und die Flächengrößen der dort kartierten rund 63.000 ha FFH-Mähwiesen analysiert.

Von den 347 Quellen der Literaturauswertung waren sieben für die Zielstellung relevant. Demnach gibt es beweidete FFH-Mähwiesen, die auch nicht zwangsläufig immer einen ungünstigeren Erhaltungszustand aufweisen. Einige charakteristische Arten zugehöriger Pflanzenverbände sind jedoch beweidungssensibel, was auch die Auswertung der Nutzungswertzahlen verdeutlicht. Im Median sind die FFH-Mähwiesen Baden-Württembergs bei großer Streuung etwa 0,3 ha groß, was auf vielerorts begrenzte Optionen in der Weideführung hinweist.

Unsere Auswertungen zeigen: Der Weideführung auf FFH-Mähwiesen sind Grenzen gesetzt und das Risiko einer Verschlechterung des Erhaltungszustands ist gegenüber der Mahd insgesamt vergleichsweise hoch. Eine zielführende Beweidung ist vor allem unter kurzen Beweidungszeiträumen mit einem einheitlichen Fraßbild zu finden. Weil Bewirtschaftenden bei einer festgestellten Zustandsverschlechterung rechtliche Konsequenzen drohen, kann eine Beweidung keinesfalls pauschal empfohlen werden.

On the grazing of Lowland hay meadows and mountain hay meadows – findings on the management of a sensitive protected asset within the current legal framework

Lowland hay meadows and mountain hay meadows are two habitat types types listed under the Habitats Directive. Their conservation status is primarily determined by assessment of the vegetation, which in turn is shaped by land use. In practice, the question arises whether hay meadows protected under the Habitats Directive can be grazed in a way that maintains their conservation status. The aim of this study is to identify the possibilities and limitations of grazing as the primary land use based on the current legal framework and to evaluate its suitability for achieving the conservation objectives. In addition to a systematic literature review, grazing, trampling and mowing tolerance values were assigned to habitat-typical species from 43,115 vegetation surveys in Baden-Wuerttemberg, and the area coverage of around 63,000 hectares of mapped Habitats Directive hay meadows was analysed.

Of the 347 sources in the literature analysis, seven were relevant to the research objective. According to the findings, these are grazed lowland hay meadows and mountain hay meadows, but they do not necessarily exhibit a less favourable conservation status. However, some characteristic species of the associated plant communities are sensitive to grazing, as highlighted by the analysis of the land-use tolerance values. The median size of lowland hay meadows and mountainhay meadows in Baden-Wuerttemberg is approximately 0.3 ha, with a wide variation, indicating that grazing management options are often limited.

Our analyses show that grazing management on lowland hay meadows and mountain hay meadows has clear limitations, and the risk of a deterioration in conservation status compared to mowing is relatively high overall. Effective grazing is primarily found under short grazing periods with a uniform grazing pattern. Because land managers face legal consequences in the event of a detected deterioration in conservation status, grazing cannot be unconditionally recommended.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.