Eine Entgegnung zu Bieringer et al. (2023)

- Veröffentlicht am

Die Studie von Suske et al. (2021) konkretisiert die Prüfung von Erhaltungszielen in der Naturverträg¬lichkeitsprüfung (= FFH-Verträglichkeitsprüfung = NVP) gemäß Art. 6 (3) der FFH-Richtlinie. Der vor¬gestellte systematische Ansatz bietet eine neue, nachvollziehbare Methode zur Ableitung von Gebiets-Erhaltungszielen, welche den Kohärenzbeitrag eines Gebiets zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands für konkrete Schutzgüter berücksichtigt. Bieringer et al. (2023) formulieren sehr detaillierte Kritikpunkte an Suske et al. (2021), die allerdings den innovativen Kern der Studie verdecken, teilweise nicht unionsrechtskonform sind, zentrale Inhalte von Suske et al. (2021) fehlinterpretieren und keine methodischen Alternativen bieten.

EINLEITUNG

Erhaltungsziele sind die Grundlage für die Umsetzung der in Art. 6 (1) der FFH-RL vorgesehenen Erhaltungsmaßnahmen und für die Prüfung von Plänen und Projekten nach Art. 6 (3) der FFH-RL (in Österreich „Naturverträglichkeitsprüfung“, in Deutschland „FFH-Verträglichkeitsprüfung“). Da prüffähige Erhaltungsziele oft fehlen, hat sich in Österreich und anderen Mitgliedstaaten die Praxis verfestigt, die Frage der Erheblichkeit von Eingriffen über Bagatellgrenzen zu beantworten (z. B. Schreiber 2004, Lambrecht & Trautner 2007). Derartige Grenzwerte berücksichtigen aber weder erforderliche Kohärenzbeiträge des Gebietes, wenn das jeweilige Schutzgut sich national in keinem günstigen Erhaltungszustand befindet, noch gehen sie auf die gemäß Art. 6 (3) wesentliche Frage ein, ob das Gebiet als solches beeinträchtigt wird.

Suske et al. (2021) erarbeiteten eine Studie zur Naturverträglichkeitsprüfung, die sich gleichermaßen an Projektwerber:innen, Behörden, NGOs und andere Beteiligte richtet. Sie stellt einen neuen methodischen Ansatz für eine möglichst standardisierte, nachvollziehbare und rechtssichere Prüfung unter den gegebenen Rahmenbedingungen bestehender Gebietsausweisungen und Datenlagen vor. Bieringer et al. (2023) erachten die Methode allerdings als „nicht praxistauglich“, da sie „in wesentlichen Details unklar und in sich nicht widerspruchsfrei“ sei, die Datengrundlagen in Österreich „nicht die erforderliche Qualität“ zur Anwendung aufweise und bei Anwendung durch Projektwerberinnen und -werber „in die rechtliche und naturschutzpolitische Zuständigkeit der Naturschutzbehörden eingegriffen“ würde.

ABLEITUNG VON ERHALTUNGSZIELEN

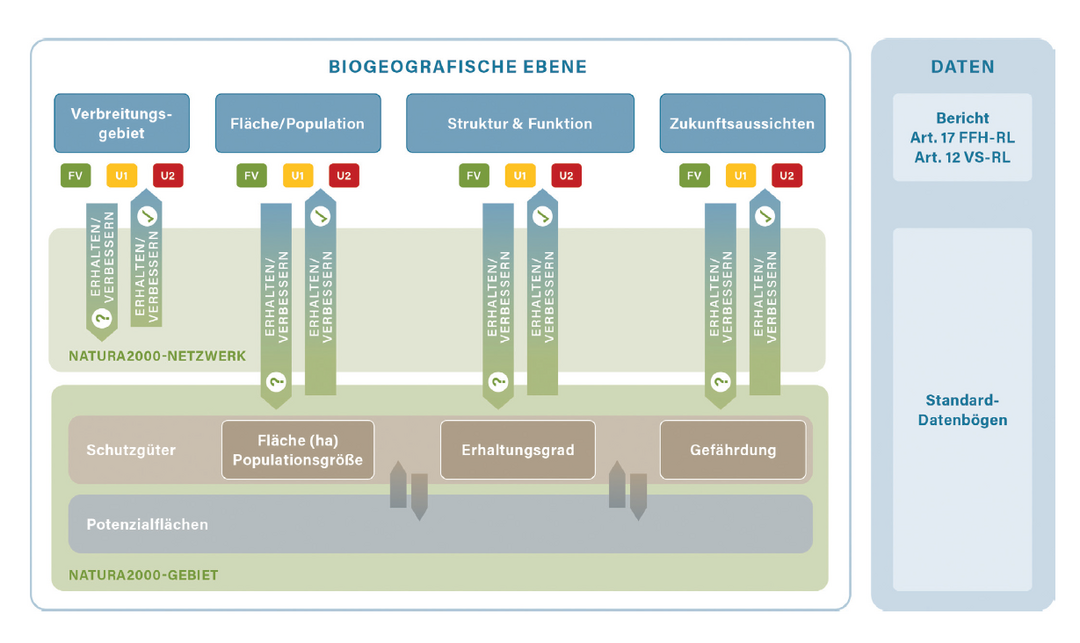

Der Erhaltungszustand (EZ) der FFH-Schutzgüter wird in den Artikel 17-Berichten anhand von vier Parametern erfasst. Aus den Bewertungen der Ein¬zelparameter wird ein Wert für den EZ in drei Kategorien (günstig/favourable = FV, ungünstig-unzu-reichend/unfavourable-inadequate = U1, ungünstig-schlecht/unfavourable bad = U2) ermittelt. Der Erhaltungszustand auf biogeografischer Ebene konkretisiert das Erhaltungsziel der FFH-RL hinsichtlich der Notwendigkeit der Wiederherstellung (von U2 oder U1 zu FV) oder der Erhaltung (FV), wobei der Handlungsbedarf anhand der Bewertungskriterien der EZ-Parameter (Status, Trend und günstiger Referenzwert / favourable reference value = FRV) konkretisiert werden kann (European Commission 2005).

Nachdem in mittlerweile drei Berichten nach Art. 17 der FFH-RL auch die Zielvorgaben auf biogeografischer Ebene vorliegen, ist es nach Suske et al. (2021) angebracht, in einem systematischen Ansatz den Beitrag von Natura- 2000-Gebieten zur Erreichung eines günstigen EZ auch auf Gebietsebene abzuleiten. Da die Natura-2000-Gebiete gem. Art. 3 der FFH-RL die Wahrung oder Wiederherstellung des günstigen EZ gewährleisten (deutsche Fassung) bzw. ermöglichen („enable“ in der englischen Fassung) müssen, ist der Handlungsbedarf in den Erhaltungszielen des Gebietes spezifisch festzulegen.

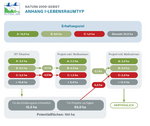

Somit kann z.B. im Fall eines national ungünstigen EZ eines FFH-Lebensraumtyps z.B. für den Parameter „Fläche“ ein konkreter Wert (für die erforderliche Wiederherstellungsfläche) als Kohärenzbeitrag des Gebietes zur Erreichung einer als „günstig“ anzusehenden Gesamtfläche des Lebensraumtyps auf biogeografischer Ebene festgelegt werden. Suske et al. (2021) teilen den Gesamtbedarf an Fläche (ermittelt als Differenz zwischen der „günstigen“ Gesamtfläche und der aktuellen Fläche auf biogeografischer Ebene) in fiktiven Beispielen zur besseren Verständlichkeit pragmatisch und beispielhaft proportional auf alle Natura-2000-Gebiete, in denen diese Schutzgüter vorkommen, auf.

Diese Aufteilung wird von Bieringer et al. (2023) ausführlich kritisiert. Allerdings ist die Methode der Aufteilung kein wesentliches Thema der Studie. Die Frage, wie die erforderlichen Kohärenzbeiträge flächenmäßig sinnvoll aufgeteilt werden, ist von den für den Naturschutz zuständigen Stellen zu klären. Solange allerdings dazu von Seiten der zuständigen Behörden keine Informationen zur Verfügung gestellt werden, bleiben de facto für Naturverträglichkeitserklärungen oder -prüfungen nur zwei Möglichkeiten: Entweder man ignoriert das Erfordernis von Flächenzielen und Kohärenzbeiträgen, was aus unserer Sicht unionsrechtlich nicht korrekt ist, oder man verwendet vorläufig die österreichweit verfügbaren Daten (insbesondere die Standard-Datenbögen und Art. 17-Berichte), um pragmatisch gebietsspezifische Ziele nach bestem Wissen abzuleiten und damit größtmögliche Rechtssicherheit im Verfahren zu erzielen.

Mit den Daten zu „Struktur & Funktion“ des Art. 17-Berichts können Flächenausmaße der Lebens-raumtypen mit „guter Beschaffenheit“ (good condition) festgestellt und hinsichtlich der Verbesserung der Erhaltungsgrade in den Gebieten quantitativ konkretisiert werden. Ähnlich können auch die Parameter „Population“ und – mit Einschränkungen – „Habitat der Art“ zur bestmöglichen Abschätzung von gebietsspezifischen Kohärenzbeiträgen herangezogen werden.

Befindet sich der Parameter „Verbreitungsgebiet“ im Defizit und fehlen konkrete behördliche Ziele, sollte nach dem Vorsichtsprinzip im Rahmen von NVPs in Gebieten, in denen das Schutzgut zwar aktuell nicht vorkommt, die aber Renaturierungspotenzial und evtl. auch historische Vorkommen haben, das Ziel „Wiederherstellung“ berücksichtigt werden. Allenfalls ergibt sich auch das Erfordernis einer Erweiterung des Natura-2000-Netzwerkes. Bieringer et al. (2023) trennen diese Parameter nicht klar, sondern suggerieren, dass der Kohärenzbeitrag bei Suske et al. (2021) nur den Parameter „Fläche“ beträfe und dies zu kurz greife.

Methode: Einheitlich oder bundesländerspezifisch?

Erhaltungsziele geben die nötige Quantität und Qualität von Schutzgütern in den Gebieten an. Sie beziehen sich nicht nur auf konkrete Schutzgutvorkommen, sondern auch auf Potenziale im Gebiet, und adressieren das „Gebiet als solches“, welches die Beurteilungsgrundlage für die Naturverträglichkeit darstellt. Damit sind nicht einzelne Schutzgutflächen oder der prozentuale Verlust derselben ausschlaggebend, sondern die Frage, ob die quantitativen und/oder qualitativen Ziele des Gebiets beeinträchtigt werden. Denn für eine positive Weiterentwicklung des Natura-2000-Netzwerks ist es nicht entscheidend, wie viel gerade noch unerheblich beseitigt werden kann, sondern ob die Ziele für das Gebiet erreicht werden können, mit denen es seine Funktion im europäischen Netzwerk gut erfüllen kann.

Naturverträglichkeit bedeutet in weiterer Folge, dass ein Vorhaben diese Ziele bzw. deren Erreichbarkeit nicht beeinträchtigen darf. Da das Natura-2000-Netzwerk ein europaweit übergeordnetes Ziel erreichen soll, müssen Gebiets-Erhaltungsziele immer mit Bezug auf die anderen Gebiete im Netzwerk formuliert werden und dementsprechend nach einer einheitlichen Methode abgeleitet werden. Dies wird auch von der Europäischen Kommission (2012) so gefordert.

An solch einer einheitlichen und nachvollziehbaren Regelung setzt die Naturverträglichkeitsstudie an. Der Verweis von Bieringer et al. (2023), dass bei dem Thema Naturverträglichkeit aufgrund neun verschiedener Naturschutzbehörden und -gesetze nicht für alle Bundesländer die gleiche Vorgangsweise anzuwenden sei, ist weder fachlich noch rechtlich nachvollziehbar, da im Sinne der Rechtssicherheit auch im Instanzenzug eine einheitliche Methode erforderlich ist.

Unterschiedliche landesgesetzliche Regelungen dürfen nicht zu unterschiedlichen methodischen Ableitungen von Gebiets-Erhaltungszielen führen. Bieringer et al. (2023) bringen als Beispiel das Nie¬derösterreichische Naturschutzgesetz (NÖ NSchG), das den „günstigen Erhaltungszustand“ auf Gebietsebene einfordert. Der Begriff „Erhaltungszustand“ beschreibt jedoch den Zustand für das Verbreitungsgebiet von Schutzgütern (vgl. Art. 1 der FFH-RL) bzw. für die biogeografische Region (European Commission 2005). Diese, unseres Erachtens unionsrechtswidrige Bestimmung im NÖ NSchG ist somit kein Grund, Erhaltungsziele isoliert für einzelne Gebiete zu definieren.

Umgang mit der Datenlage

Die Methode von Suske et al. (2021) verwendet Daten aus dem aktuellen Artikel 17-Bericht (Ellmauer et al. 2020) sowie aus den Standard-Datenbögen der Natura 2000-Gebiete. Beides sind offizielle Daten der für Naturschutz zuständigen Behörden. Es ist uns selbstverständlich bewusst, dass beide Datenquellen Mängel aufweisen. So handelt es sich bei den „günstigen Referenzwerten“ meist nur um relative Angaben, die darüber hinaus häufig auf Experteneinschätzungen beruhen.

Den quantitativen und qualitativen Informationen der Standard- Datenbögen liegen oft keine exakten Gebietserhebungen zugrunde und außerdem fehlen in den meisten Fällen Daten zu den Potenzialflächen, auf denen Schutzgüter restauriert werden könnten. Dennoch handelt es sich um die besten verfügbaren Grundlagen mittels derer gebietsspezifische und quantifizierbare Erhaltungsziele systematisch abgeleitet werden können. Bieringer et al. (2023) kritisieren zwar deren Verwendung, bieten aber keine Alternativen.

Wer darf an Erhaltungszielen mitarbeiten?

Bieringer et al. (2023) vertreten die Ansicht, eine Studie, die sich mit Erhaltungszielen befasst, muss sich an den Verordnungsgeber richten und darf nicht dazu verleiten, dass gesetzliche Grundlagen durch ein eigenständiges System ersetzt werden. Weiter führen sie aus, dass es nicht Konsenswerbern, sondern den zuständigen Naturschutzbehörden zukomme, fachlichen Spielraum gestalterisch zu nutzen. Selbstverständlich sind gebietsspezifische Ziele vom Verordnungsgeber festzulegen (European Commission 2012). Der Diskurs über Erhaltungsziele muss jedoch in einem fachlichen breiten Raum stattfinden.

Es ist unwesentlich, ob fachliche Inputs von Beamten der Behörde, NGOs, Projektwerberinnen und -werber, Planungsbüros oder anderen Expertinnen und Experten kommen, wenn sie für Naturverträglichkeitsprüfungen zweckdienlich sind und von der Behörde als beste verfügbare Grundlage akzeptiert werden. Es ist auch nachvollziehbar, dass Projektwerbende diese Studie beauftragt haben, denn sie sind in einem hohen Ausmaß von der Richtigkeit und der Prüfbarkeit von Erhaltungszielen abhängig. Unklare Ziele lassen für alle Verfahrensparteien sehr viel Interpretationsspielraum und führen zu einem erhöhten Risiko in Verfahren. In den meisten Gebieten Österreichs ist es im Sinne einer möglichst nachvollziehbaren und rechtssicheren NVP erforderlich, dass Projektwerbende oder die mit der konkreten NVP betrauten Behörden bzw. deren Sachverständige unkonkret verordnete Erhaltungsziele (z.B. „Erhaltung oder Wiederherstellung einer ausreichenden Flächengröße von …“) in der NVP präzisieren, ohne ihnen zu widersprechen.

Für diese Präzisierung gibt es durch Suske et al. (2021) eine einheitliche Methode, die fachlich nachvollziehbar ist und mit den Daten der zuständigen Behörden arbeitet. Die Vorgangsweise entzieht also keinem Verordnungsgeber Kompetenz, sondern unterstützt behördliche Verfahren und Entscheidungen.

PROJEKTINTEGRALE MASSNAHMEN

Bieringer et al. (2023) klammern Kommentare zum Kapitel „Projektintegrale Maßnahmen“ zwar weitgehend aus, missinterpretieren den Zweck dieses Kapitels aber deutlich. Sie suggerieren, dieses Kapitel sei deshalb geschrieben worden, um im Wesentlichen eine einfachere Bewilligung von Vorhaben durch Vermeidung einer sonst erforderlichen Ausnahmeprüfung zu erreichen. Diese tendenziöse Annahme ist jedoch falsch.

Das Kapitel thematisiert die Frage, welche vertraglichen Maßnahmen Projektwerbende setzen können, damit das jeweilige Erhaltungsziel des Schutzgebiets durch ihr Vorhaben nicht beeinträchtigt oder verbessert wird. Dabei wird in Suske et al. (2021) ein ergebnisorientierter Ansatz angewendet, der sich auf die Schlussanträge von Sharpston in der Rs Briels C-521/12 stützt. Entscheidend ist das Ergebnis der Maßnahme, das mit den Erhaltungszielen verträglich sein muss.

Das Gebiet als solches darf zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt werden, ansonsten ist die Ausnahmeregelung Art. 6(4) der FFH-RL strikt anzuwenden. Projektwerbende sollten aus unserer Sicht das Schutzgebiet mit ihrem Projekt nicht nur nicht beeinträchtigen, sondern idealerweise die Erhaltungsziele positiv unterstützen. Wie das im Detail aussehen kann, ist in der Studie dargelegt.

FAZIT

Wir sehen die Studie „Naturverträglichkeit“ von Suske et al. (2021) nicht als Leitfaden, aus dem man beispielhaft gebrachte Werte übernehmen oder abschreiben kann. Das bezieht sich im Besonderen auf die fiktiven Fallbeispiele, die einzig dazu dienen, den neuen innovativen Weg konkret darzustellen. Wir demonstrieren mit der Studie ein System, wie Naturverträglichkeit in der Einzelfallprüfung ge¬prüft werden kann. Dabei wird konkret dargelegt, wie man mit vorhandenen, offiziellen Daten die Beeinträchtigung oder Stärkung des Gebiets als solches prüfen kann. Diese Schritte sind aus unserer Sicht in Verfahren nicht nur anwendbar, sondern auch erforderlich, um die Kohärenz des Natura-2000-Netzwerks zu sichern und weiterzuentwickeln.

LITERATUR

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL8519 zur Verfügung.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.