Zielsetzungen und Anforderungen an ein bundesweites Insektenmonitoring in Wäldern

- Veröffentlicht am

Der vorliegende Artikel dient als Ausgangsbasis für diese Methodenentwicklung. Er soll zur Diskussion um die Ausrichtung und Etablierung eines bundesweiten Insekten- beziehungsweise Arthropodenmonitorings beitragen.

Warum brauchen wir ein Insektenmonitoring im Wald?

In mitteleuropäischen Wäldern sind zirka 30.000 Insektenarten aus 30 verschiedenen Insektenordnungen mit einer unterschiedlich starken Bindung an Wälder heimisch (Schneider et al. 2021b; Wermelinger et al. 2012). Die Datenlage zu Vorkommen, Verbreitung und Bestandsentwicklung von Insekten, aber auch von anderen Arthropoden in Wäldern ist jedoch mangelhaft. Großflächig repräsentative und standardisierte Zeitreihen fehlen und eine Bewertung der Gefährdung und des Aussterberisikos ist nur für einen kleinen Teil des Artenbestands möglich. Die bisher vorliegenden Untersuchungen deuten auf einen großräumig zu beobachtenden Rückgang der Artenzahl, Abundanz und Biomasse von Insekten und anderen Wirbellosen in den letzten Jahrzehnten in Wäldern hin (Roth et al. 2021; Seibold et al. 2019).

Das Wirkungsgefüge der zahlreichen Einflussfaktoren für Insektenlebensgemeinschaften und der beobachtete Rückgang dieser Artengruppe im Wald ist allerdings bisher lediglich in Ansätzen verstanden (Fartmann et al. 2021). So beobachteten beispielsweise Seibold et al. (2019), dass in Wäldern stark dispergierende Arten vom Rückgang in Biomasse, Abundanz und Artenzahl besonders betroffen waren, während schwach dispergierende Arten in Biomasse und Abundanz eher zunahmen. Das legt Einflüsse anderer Landnutzungsformen im Randbereich von Wäldern nahe.

Ein verbessertes Verständnis der Zusammenhänge zwischen Waldbewirtschaftung, Waldstruktur und Abundanz beziehungsweise Artenreichtum der Insekten und anderer Arthropoden auf der Grundlage belastbarer Daten ist notwendig, um die waldtypische Artenvielfalt dieser Gruppen durch ein evidenzbasiertes Management zu erhalten beziehungsweise wiederherzustellen. Ein umfassendes Insektenmonitoring ist daher überfällig – nicht nur, aber auch für den Wald. Es sollte dabei möglichst zu einem Arthropodenmonitoring durch Einschluss von Spinnentieren (Arachnida) und Tausendfüßern (Myriapoda) erweitert werden.

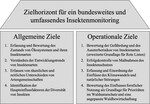

Zielhorizont für ein Insektenmonitoring

Bei der Etablierung des Monitoringprogramms ist zunächst eine klare Festsetzung der verfolgten Ziele erforderlich. Die Ziele sollten auf einer Erfassung von grundlegenden Basisdaten und langfristig bedeutsamen Fragestellungen beruhen, um die Relevanz des Monitorings dauerhaft zu gewährleisten. Gleichzeitig sollte das Monitoring adaptiv konzipiert werden, um auch aktuelle Fragestellungen aufgreifen zu können (Lindenmayer et al. 2011; Lindenmayer & Likens 2009). Für ein bundesweites Insektenmonitoring lassen sich allgemeine Ziele formulieren, auf deren Grundlage anschließend operationale Ziele abgeleitet werden können (Abb. 1). Dieser Zweiklang von allgemeinen Zielen und operationalen Zielen wird auch in den Zielvorgaben für ein bundesweites Insektenmonitoring deutlich, welche auf der Umweltministerkonferenz am 17. November 2017 in Potsdam beschlossen wurden: „[…] zu fundierten Ergebnissen zur Bestandsentwicklung der einheimischen Insektenfauna zu gelangen und gleichzeitig die unterschiedlichen Ursachen für den Rückgang der Insekten zu erforschen“ (UMK 2017).

Komplexität der Biodiversität in Raum und Zeit – Implikationen für ein Insektenmonitoring

Die Erfassung der zeitlichen und räumlichen Entwicklung der Diversität von Insekten beziehungsweise Arthropoden auf den Ebenen von der Alpha- bis zur Gamma-Diversität sollte Kern eines Monitorings sein (Abb. 2). Jede einzelne Ebene der Diversität hat hierbei einen anderen Fokus und lässt andere Interpretationen und Schlussfolgerungen zum Zustand der Diversität zu (Whittaker et al. 2001). Für belastbare Schlussfolgerungen sollten die Erfassungen und Auswertungen gleichwohl von der Alpha- bis zur Gamma-Ebene reichen und so ein umfassendes Bild der Diversität ergeben (vgl. Schall et al. 2018).

Darüber hinaus sollte ein aussagekräftiges Insektenmonitoring einen besonderen Fokus auf die qualitative Bewertung der Artidentitäten und der Häufigkeit der Arten richten (siehe farbige Artsymbole in Abb. 2). So lassen sich Aussterbeereignisse einzelner Arten ebenso dokumentieren (rote und lilafarbene Insektenart) wie Wiederfunde oder Nachweise von Arten, unter anderem auch von Neobiota (rosafarbene Art). Die Artidentitäten sind von zentraler Bedeutung, da einzelne Arten im Ökosystem unterschiedliche Funktionen übernehmen (Mori et al. 2018). Zudem unterscheiden sie sich auch hinsichtlich ihrer Schutzbedürftigkeit und der rechtlichen Schutzerfordernisse (z. B. Arten des Anhangs II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; charakterisiert durch die Form der Symbole in Abb. 2) sowie ihrer Bedeutung für die Forstwirtschaft, beispielsweise, wenn es sich um Arten wie den Buchdrucker (Ips typographus ) handelt, die für den Waldschutz und damit wirtschaftlich relevant sind (Biedermann et al. 2019).

Eine parallele Erfassung der Habitateigenschaften der Untersuchungsflächen (charakterisiert durch die Hintergrundmuster der Untersuchungsflächen in Abb. 2) als Ergebnis der forstlichen Bewirtschaftung (u. a. Waldstruktur), der standörtlichen Bedingungen (u.a. Topographie, Klima, Bodeneigenschaften) und natürlicher Störungen (u. a. Windwürfe, Überflutungen, Dürre) ist notwendig, um die Ursachen für die zeitlichen und räumlichen Unterschiede der Insektendiversität zu verstehen. Die Wahl der zu erfassenden Habitateigenschaften sollte zum einen auf die Biologie der betrachteten Insektengruppen abgestimmt sein und zum anderen berücksichtigen, welche Habitateigenschaften durch Klima und Landnutzung räumlich und zeitlich beeinflusst werden können. Zudem ist entscheidend, auf welchen räumlichen Skalen die Habitateigenschaften aufgenommen werden. Das lokale Vorkommen von Insekten kann dabei durch Habitateigenschaften auf der lokalen Ebene der Untersuchungsfläche (< 50 m), der Ebene des Bestandes (50–1.000 m) und der Landschaft (>1–10 km) beeinflusst werden (Hagge et al. 2019; Müller et al. 2012).

Vorkommen und Häufigkeit von Insekten können zwischen einzelnen Jahren stark schwanken. Diese Variation ist maßgeblich durch Unterschiede in Temperatur- und Niederschlagverlauf zwischen den Jahren geprägt und, vor allem regional, auch durch Wetterextreme wie Starkregen, Dürreperioden, Spätfröste oder extreme Hitze beeinflusst. Diese interannuellen Schwankungen müssen in einem Insektenmonitoring miterfasst werden, damit die dadurch entstehende Variation nicht die auftretende Entwicklung und Veränderung der Habitate im räumlichen und zeitlichen Kontext überlagert.

Umsetzung eines bundesweiten Insektenmonitorings

Es ist mit Blick auf die vorhandenen Ressourcen nicht leistbar, die Kenntnislücken des Zielhorizontes (Abb. 1) vollständig zu schließen. Daher wird auch ein neu zu entwickelndes bundesweites Insektenmonitoring zwangsläufig lückenhaft bleiben. Aus diesem Grund erscheint eine möglichst gut begründete Fokussierung auf langfristig relevante Elemente der Insektenvielfalt im Wald und die wichtigsten Wirkungsfaktoren notwendig.

Diese Fokussierung könnte nach dem Prinzip abgestufter Filter (McComb 2016) von einer repräsentativen Erfassung der Lebensräume (Biotope, Ökosysteme) mit ihren Habitateigenschaften ausgehen, die Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit ermöglicht. Zudem muss sich die Erfassung der Insektendiversität zwangsläufig auf sorgfältig ausgewählte Insektengruppen beschränken. Die methodische Umsetzung und die Flächenauswahl des Insektenmonitorings müssen sich in jedem Fall an den jeweils selektierten Zielen orientieren.

Letztlich werden die finanziellen Mittel, die für ein bundesweites Insektenmonitoring bereitgestellt werden, dafür entscheidend sein, wie stark Zielsetzungen und Stichprobendichten eingeschränkt werden müssen und damit auch, wie belastbar und aussagekräftig die Erkenntnisse aus dem Monitoring sein werden. Nachfolgend ist eine Übersicht zu Fragen dargestellt, für die in der Planungs- und Umsetzungsphase eines bundesweiten Insektenmonitorings einheitliche Antworten gefunden und Entscheidungen getroffen werden müssen. Dabei ist zu beachten, dass die einzelnen Punkte meist nicht voneinander losgelöst beantwortet werden können, sondern stets das Zusammenspiel der sich aus den Entscheidungen ergebenden Konsequenzen für das Monitoring berücksichtigt werden sollte.

1. Welche Insekten- beziehungsweise Arthropodengruppen sind zu erfassen?

- Eine Inventarisierung des gesamten Arteninventars an Insekten beziehungsweise Arthropoden ist mit klassischen taxonomischen Verfahren nicht möglich, daher muss eine Auswahl an aufzunehmenden Insektengruppen getroffen werden.

- Artengruppen in Ökosystemen nehmen unterschiedliche ökologische Funktionen ein und unterscheiden sich in ihren Reaktionen auf Veränderungen von Habitaten (Soliveres et al. 2016).

- Die Wahl der zu erfassenden Insektengruppen ist eng mit der Verfügbarkeit geeigneter und kostengünstiger Erfassungsmethoden verknüpft (Schuch et al. 2020).

- Indikation der Biodiversität über wenige Indikator- oder Leitarten ist bisher nicht überzeugend gelungen (Caro 2010).

2. Wie erfolgt die Auswahl von Probeflächen und welche Anzahl an solchen Flächen ist nötig?

- Für belastbare Aussagen ist eine repräsentative Erfassung der unterschiedlichen Lebensräume in ausreichender Wiederholung nötig.

- In der biostatistischen Planung eines Insektenmonitorings ist eine Poweranalyse zur Ermittlung des Stichprobenumfanges notwendig.

- Eine Festlegung auf bestimmte Untersuchungseinheiten (z.B.: Strukturkomplexe, Biotoptypen, Wuchsgebiete, Naturräume, Schutzstatus, Hauptnutzungstypen, gefährdete Waldgesellschaften) ermöglicht eine Beantwortung operationaler Fragestellungen.

- Bei der Auswahl der Untersuchungsflächen muss sichergestellt sein, dass eine Fortführung der Aufnahmen im Rahmen des Monitorings auch in der Zukunft auf den gewählten Flächen gewährleistet ist, gleichzeitig darf das Monitoring keinen Einfluss auf die Entwicklung der Untersuchungsflächen haben.

3. Welche Erfassungsmethoden sollen gewählt werden?

- Auch wenn eine aktive Erfassung durch gezielten Sichtfang durch Spezialistinnen und Spezialisten der jeweiligen Insektengruppen eine sehr breite Erfassung des Arteninventars ermöglicht, ist dies für ein bundesweit einheitliches und vergleichbares Monitoring nicht geeignet, da die Ergebnisse stark von den jeweiligen individuellen Erfahrungen und Expertisen der erfassenden Personen abhängen.

- „Keine Falle für Alle“ – Mit jedem Fallensystem erhält man immer nur einen Ausschnitt des Arteninventars.

- Mit einer Kombination unterschiedlicher Erfassungsmethoden/Fallensysteme wird eine bessere Repräsentanz des vorhandenen Arteninventars erzielt (Köhler 2000).

- In BfN-Skript 565 „Erfassungsmethoden für ein Insektenmonitoring“ von Schuch et al. (2020) findet sich eine Zusammenfassung von etablierten Erfassungsmethoden für unterschiedliche Insektengruppen, welche als Basis für die Konzeptentwicklung des bundesweiten Insektenmonitorings dienen kann.

4. Welcher Turnus der Erfassung soll gewählt werden?

- Aufgrund der zum Teil starken annuellen Schwankungen im Auftreten von Insektenarten und ihrer Abundanz wäre eine jährliche Erfassung ideal, erscheint aber aus praktischen Gründen unrealistisch.

- Ein permanentes (jährliches) Monitoring von Untersuchungsflächen geht bei begrenzten Ressourcen zwangsläufig mit einer Verringerung der Anzahl an Untersuchungsflächen einher. Ziel sollte es daher sein, eine Balance zwischen zeitlich hoher Auflösung (Turnus der Erfassungen), der Anzahl an Untersuchungsflächen (Stichprobengröße) und dem Detaillierungsgrad der einzelnen Erfassung zu finden. Jährliche Aufnahmen auf beispielsweise einem Drittel der Probeflächen bei einem rotierenden Durchlauf über alle Probeflächen könnten hier einen möglichen Kompromiss darstellen.

5. Welche Determinationstiefe soll erreicht werden?

- Qualitative Schlussfolgerungen sind nur möglich, wenn die gefangenen Individuen auf Artniveau angesprochen werden (vgl. Abb. 2).

- Häufigkeiten von Arten sind ein wichtiges Maß, um Entwicklungstrends abzubilden und sind in ihrer Reaktion sensibler als das reine Vorkommen einer Art.

6. Wie erfolgt die Determination der Arten?

- Klassische Bestimmungen setzen ein Netzwerk von taxonomischen Spezialistinnen und Spezialisten voraus, sind extrem zeitaufwendig und mit entsprechenden Kosten verbunden.

- Die Expertise von taxonomischen Spezialistinnen und Spezialisten ist auch bei genetischen Artbestimmungen zur Interpretation der Ergebnisse unbedingt erforderlich.

- Eine gezielte Förderung von taxonomischen Spezialistinnen und Spezialisten ist nötig, um die anfallenden Mengen an Insekten bestimmen zu können.

- Genetische Methoden für qualitative Aussagen setzen vollständige Barcoding-Referenzbibliotheken voraus, was aktuell noch nicht gegeben ist. Quantative Aussagen sind aktuell nur eingeschränkt möglich.

7. Welche Habitateigenschaften sollen wie erfasst werden?

- Die Bedeutung von einzelnen Habitateigenschaften kann räumlich und zeitlich variieren und kann sich zwischen Insektengruppen unterscheiden.

- Die Biodiversität von Insekten wird durch Umweltfaktoren auf unterschiedlichen räumlichen Skalen von der Plot-, Bestandes- bis hin zur Landschaftsebene beeinflusst (Hagge et al. 2019; Müller et al. 2012).

- Die Erfassung von Habitateigenschaften, welche durch Klima und Landnutzung räumlich und zeitlich beeinflusst werden, sind für ein kausales Verständnis von Veränderungen in der Diversität von Insekten besonders relevant.

- Habitateigenschaften müssen nach verlässlichen und standardisierten Methoden erfasst werden.

8. Wie wird eine bundesweit einheitliche und langfristige Umsetzung gewährleistet?

- Das neu gegründete Nationale Monitoringzentrum zur Biodiversität als Außenstelle des BfN in Leipzig ist ein vielversprechender Vorstoß.

- Einheitliche Verwaltung von Art- und Umweltdaten und eine Kontrolle und Sicherung von Qualitätsstandards im Monitoring garantieren eine belastbare Datengrundlage.

- Die Aufbewahrung und Sicherung des erfassten Insektenmaterials sollte zentral erfolgen und ist eine komplexe und kostenintensive Herausforderung (Schuch et al. 2020).

- Ein Insektenmonitoring sollte direkt als möglichst vollständiges Biodiversitätsmonitoring geplant werden, sodass auch das Zusammenspiel von Artengruppen untersucht werden kann.

- Es sei auf den „Einheitliche[n] Methodenleitfaden Insektenmonitoring“ (BfN, 2021) verwiesen, welcher im Auftrag des BfN durch die Universität Osnabrück aktuell erarbeitet wird.

- Klar definierte Verantwortlichkeiten und Abläufe, eine gesetzliche Verankerung und die Sicherstellung einer kontinuierlichen Finanzierung eines Insektenmonitorings stellen Grundvoraussetzungen für einen anhaltenden und langfristigen Erfolg dar.

Fazit und Ausblick

Die schlechte Datenlage zum Vorkommen, zur Verbreitung und zur Bestandsentwicklung von Insekten und anderen Arthropoden in Wäldern und die aktuellen Belege zum drastischen Rückgang der Diversität, Abundanz und Biomasse der Insekten lassen den Aufbau eines bundesweiten Insektenmonitorings als besonders dringlich erscheinen. Die Konzeption, der Aufbau, die Etablierung und die langfriste Durchführung eines solchen Monitoringsystems stellen immense Herausforderungen dar. Dazu müssen Antworten auf die acht dargestellten Fragen zur Ausgestaltung des Insektenmonitorings in einem integrativen Prozess mit allen Beteiligten gefunden und verbindliche Entscheidungen getroffen werden, bevor mit einem solchen Monitoring begonnen werden kann. Das übergeordnete Ziel sollte ein bundeseinheitliches Vorgehen sein, was durch einen modularen Aufbau des Monitoringsystems begünstigt werden kann. In jedem Fall ist die Etablierung eines Insektenmonitorings ein dringend benötigtes Werkzeug für einen zielgerichteten Waldnaturschutz und damit, wie andere Inventursysteme zur Erfassung naturaler Daten, ein integrales Element der multifunktionalen Waldwirtschaft.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das Literaturverzeichnis unter Webcode NuL5743 zur Verfügung.

Autoren

Jonas Hagge1, Marcus Schmidt1, Christian Ammer2, Wolfgang Dorow3, Constanze Keye1, Steffen Pauls3,4, Christian Roschak1, Alexander Schneider3,4, Peter Meyer1

1Waldnaturschutz, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Professor-Oelkers-Str. 6, 34346 Hann. Münden

2Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen, Georg-August Universität Göttingen, Büsgenweg 1, 37077 Göttingen

3Terrestrische Zoologie, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main

4Institut für Insektenbiotechnologie, Justus-Liebig-Universität, Heinrich-Buff-Ring 26, 35392 Gießen

Kontakt

Dr. Jonas Hagge

Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Abteilung Waldnaturschutz

Sachgebiet Arten- und Biotopschutz

Professor-Oelkers-Str. 6

34346 Hann. Münden

Tel. +49 551 694 01 425

E-Mail: Jonas.Hagge@nw-fva.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.