Militärischer Übungsbetrieb und Naturschutz

Abstracts

Militärische Liegenschaften besitzen aufgrund ihrer Größe und Unzerschnittenheit sowie der extensiven Bewirtschaftung eine besondere Bedeutung für den Naturschutz (u. a. in NATURA-2000-Gebieten). Der Übungsbetrieb sollte keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele nach sich ziehen. Das gilt auch für die Wirkungen von Tiefflügen auf die Avifauna. Im Rahmen einer dreijährigen Studie wurde ein Versuchsansatz entwickelt, der eine Bewertung von Ad-hoc-Reaktionen typischer Vogelarten auf norddeutschen Truppenübungsplätzen (Feld- und Heidelerche sowie Neuntöter) bei Tiefflügen mit strahlgetriebenen Starrflüglern der Typen „Tornado“ und „Eurofighter“ zulässt. Hierfür wurden die Reaktionen brütender Altvögel bei Tiefflügen mittels automatisiert aufzeichnender Kamerasysteme registriert. Die Kampfflugzeuge flogen in Höhen zwischen 80 und 600 m über dem Boden. Im Ergebnis fiel die Reaktionsintensität von Lerchen deutlich stärker als die der Neuntöter aus. Für die auf der Gesamtfläche verteilt brütenden Lerchen wurden die stärksten Reaktionen bei einer Flughöhe zwischen 120 und 220 m registriert. Dies ist vermutlich vorwiegend auf optische Trigger zurückzuführen, die aus der Sicht der Bodenbrüter vom Flugzeug ausgehen. Unter den gegebenen Bedingungen konnte eine nur geringe bis keine Erheblichkeit auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen festgestellt werden.

Military training and conservation – disturbance ecology investigations on model bird species during overflight by jet aircraft

In military training areas, all changes and disturbances that can lead to adverse effects on NATURA 2000 areas are examined in terms of conservation objectives and protection purposes. Furthermore, national conservation laws apply. In order to gain knowledge about reactions of bird species to low-level military flights (altitude 80 to 600 m) using fixed-wing combat aircraft of the types “Tornado” and “Eurofighter”, an experimental design was developed allowing the detection of ad hoc reactions.

By recording behavioural responses of breeding adults via video surveillance, it has been shown that larks are much more sensitive to jet overflights than red-backed shrikes. The mean reaction intensity for larks across the whole surveillance area was the strongest at 120 – 220 m flight altitude. This was probably caused by optical triggers acting between aircraft and ground nesting birds. Under the given conditions, little to no significance was found on the conservation status of the local populations.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Weltweit beschäftigen sich Untersuchungen mit der Umsetzung von Naturschutzgesetzen auf Truppenübungsplätzen (TrÜbPl) (z. B. BUWAL/BRP 1998 in der Schweiz,Delaneyet al. 2002, Efroymson2001 undZakrajsek & Bissinette2005 zum U.S. Endangered Species Act). Insbesondere die offenen bzw. halboffenen terrestrischen Lebensräume militärischer Trainingsareale beherbergen häufig eine Vielzahl geschützter und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. In Deutschland sind ca. 67 % der TrÜbPl und ca. 59 % der sonstigen militärischen Übungsgelände als NATURA-2000-Gebiete ausgewiesen (BAIUD Bw2018, mdl. Mitt.). Damit liegen diese Flächenanteile zumeist erheblich über dem Durchschnitt von nicht militärisch genutzten Arealen. Es stellte sich die Frage, ob niedrig fliegende Flugkörper Störreize auf geschützte Vogelarten ausüben.

Vornehmlich in den 1990er-Jahren wurden zahlreiche Arbeiten zu Lärm als Störquelle veröffentlicht (u. a.Delaneyet al. 1999,Larkinet al. 1996,Trimperet al. 1998). Diese bezogen sich auf unterschiedliche Tierarten und Flugkörper. Andere Studien zeigten, dass dem visuellen Störreiz (v. a. Winkel und Winkelgeschwindigkeit) als Auslöser von Reaktionen der Avifauna auf Flugkörper eine nicht zu unterschätzende Bedeutung beigemessen werden muss(u. a.Kempf & Hüppop1998,Schleidt1961). Unklar blieb, in welcher Relation er zum akustischen Reiz steht (vgl.Beason2004, Brown2001). In den Folgejahren rückten daher zunehmend Wechselwirkungen und Dosiseffekte in den Blickpunkt des Interesses (vgl.Delaneyet al. 2002,Goudie & Jones2004).In umfangreichen Studien wurde gezeigt, dass das Störpotenzial von Flugkörpern grundsätzlich von Transportmaschinen über strahlgetriebene Kampfflugzeuge hin zu Kleinflugzeugen und Hubschraubern zunimmt(Bruderer & Komenda-Zehnder2005,Hoang2013). Es finden sich dazu allerdings auch abweichende Aussagen (z. B. CWSS 1991,Niemann & Sossinka1992). Zudem existieren bisweilen starke artspezifische und individuelle Unterschiede in den Reaktionen von Vögeln, die vor allem von der unterschiedlichen Wirkung der Flugkörper, den exogenen Wirkbedingungen (z. B. Witterung, Prädation) und endogenen Faktoren (physiologischer Status des Vogels, Gewöhnung etc.) sowie vom Versuchsaufbau abhängen (Bruderer & Komenda-Zehnder2005,Kempf & Hüppop1998). Aus der Vielzahl der weltweit vorliegenden Publikationen (vgl. u. a. Reviews vonLarkinet al. 1996,Turina & Barber2011,Wilkening2014) wurden Grundprinzipien für einen zielführenden Versuchsaufbau herausgefiltert. Dieser war vorrangig auf die Registrierung der individuellen Ad-hoc-Reaktionen der Vögel ausgerichtet. Zur Verhaltensanalyse wurden Nester von Modellarten (Lerchen, Neuntöter) gesucht, mit Kameratechnik versehen und zahlreiche standardisierte Überflüge mit den Kampfflugzeugen „Tornado“ und „Eurofighter“ durchgeführt. Parallel hierzu wurde eine ungestörte Vergleichsfläche beobachtet, um Hinweise auf ggf. vorhandene populationsökologische Effekte zu erhalten.

2 Stand des Wissens

Störreize wirken bei gleicher Intensität in der Abfolge boden-, wasser- und luftbürtig unterschiedlich stark (Delaneyet al. 2002). Militärische Tiefflüge beeinflussen Vögel maßgeblich durch

- Wirkungen des plötzlich einsetzenden oder anschwellenden sehr starken Lärms (akustische Effekte meist zwischen ca. 90 und 130 dBA, vgl.Andersenet al. 1986,Delaneyet al. 1999,Ellis1991,Smit & Visser1993) und

- Wirkungen des relativ schnell auftauchenden Luftfahrzeugs, das dem Effekt eines Beutegreifers sehr nahe kommt (optische Einflüsse von Flugzeuggestalt und -größe sowie Winkelgeschwindigkeit und Objektwinkelgröße, vgl.Kempf & Hüppop1998).

- Beide Faktoren lösen unterschiedliche Störungen auf Vögel aus und können wechselwirken. Die Wahrscheinlichkeit von Verhaltensänderungen steigt zumeist mit abnehmendem Vertikal- und Horizontalabstand zwischen Vogel und Flugobjekt (Bruderer & Komenda-Zehnder2005).

- Vögel zeigen je nach Art, Lebensraum und Lebensphase sehr unterschiedliche Reaktionen auf Tiefflüge, die zudem noch individuell überprägt sein können. Folgende große Wirkgruppen sind dabei vonDelaneyet al. (1999),Delaneyet al. (2002),Goudie & Jones(2004),Goudie(2006),Grubb & Bowerman(1997) undHüppop(1995) thematisiert worden:

- Alarm- und Abwehrverhalten von Einzelindividuen bzw. Gruppen,

- Änderungen im Sozialverhalten einer Gruppe,

- Verlassen von Nestern im Brutgebiet,

- Verringerung der Reproduktions- und Fitnessraten.

Bei der Beurteilung der Wirkungen von militärisch verursachten Störungen müssen somit drei Ebenen unterschieden werden. Dies sind zum einen die individuell ausgelösten Ad-hoc-Reaktionen, zum anderen Einflüsse mit längerfristigen Auswirkungen auf die Fitness des Einzelindividuums. In der dritten Ebene können sie erhebliche Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Populationen haben.

Strahlgetriebene Flugzeuge fliegen an einem Tier zumeist schnell und geradlinig vorbei. Wenn sie von dieser Flugbahn abweichen, reagieren beispielsweise Enten und Gänse empfindlich auf die Flugkörper (Lugert1988). In Untersuchungen vonGoudie(2006) an Kragenenten ( Histrionicus histrionicus ) überflogen verschiedene Flugkörper das Gebiet eines Truppenübungsplatzes in Labrador in einer Höhe von unter 100 m und mit einem Schalldruckpegel von 80 bis 100 dBA. Es konnten teils deutliche störungsbedingte Veränderungen im Verhalten der Tiere beobachtet werden.

Überschallknalle strahlgetriebener Flugzeuge erzeugen je nach Vogelart Fluchtbewegungen, Lautäußerungen oder Minderungen des reproduktiven Erfolgs (Blacket al. 1984,Delaneyet al. 2002,Elliset al. 1991,Goudie2006,Kempf & Hüppop1998).

Zu den Auswirkungen militärischer Tiefflüge auf Singvögel finden sich in der Literatur wenige Angaben. Zudem basieren diese Untersuchungen vielfach auf Beobachtungen von Vögeln im Bereich von zufällig startenden oder landenden Kampfflugzeugen. In der Literaturanalyse vonBruderer & Komenda-Zehnder(2005) werden Untersuchungen an Braunkehlchen ( Saxicola rubetra ), Bachstelzen ( Motacilla alba ), Steinschmätzern ( Oenanthe oenanthe ) sowie Ammern und Lerchen genannt.Livezeyet al. (2016) beschreiben, dass die Gruppe der Sperlingsvögel bei Tiefflügen teils deutliche Änderungen in den Fluchtdistanzen aufweist.Grießer & Hegelbach (1999)stellten fest, dass an regelmäßig durch Linienflugzeuge frequentierten Flugplätzen das Verhalten von Nachtigallen ( Luscinia megarhynchos ) und Rohr- und Laubsängern sowie der Bruterfolg von Lerchen durch Gewöhnungseffekte wenig beeinträchtigt war.

Für Boden- und Gebüschbrüter sind außerdem indirekte Beeinträchtigungen, wie die Verminderung der Brutpflege und Fütterungsaktivität sowie die Exposition von Altvögeln, Gelegen und Jungtieren gegenüber Prädatoren als Gründe für Brutverluste zu berücksichtigen. So beobachtetenJackson & McDaniel(1977) bei Kornweihen ( Circus cyaneus ) nach militärischer Aktivität einen Anstieg des Jagderfolgs, was mit einer stärkeren Störung ihrer Beutetiere zusammenhängen könnte. Bei brütenden Tieren scheint die Reizschwelle gegenüber Störungen höher zu sein als bei rastenden und insbesondere mausernden Vögeln. Sie zeigen dann aber teils intensivere Verhaltensänderungen (Niemann & Sossinka1992).

Störungsbedingte physiologische Effekte, wie die Veränderung von Herzfrequenz und Energieumsatz sowie die Ausschüttung von Stresshormonen, sind generell schwer quantifizierbar (vgl.Hoang2013,Hüppop1995) und werden daher nur in wenigen Studien untersucht (z. B. Herzfrequenzmessungen an Limikolen beiBorneman2013 undDerose-Wilsonet al. 2015).

3 Untersuchungsgebiet

Die Versuchsfläche in der Norddeutschen Tiefebene war der Truppenübungsplatz Jägerbrück im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns, östlich der Stadt Torgelow (Ueckermünder Heide), zwischen Uecker- und Randowniederung.

Das für die Studie gewählte Untersuchungsgebiet erstreckt sich in der West-Ost-Ausdehnung über ca. 3 km sowie in Nord-Süd-Richtung über ca. 1 km. Es wird durch einen ausgedehnten Offenlandbereich (Besenheide, Sandmagerrasen, teilweise angepflanzte Laubgebüsche, Abb. 1) sowie angrenzende Waldbereiche mit Kiefernsukzession bestimmt. Aufgrund vorherrschender westlicher Winde und der Nähe zur Ostseeküste weist das Klima eine starke maritime Beeinflussung und jährliche Niederschlagsmengen von ca. 585 mm auf (SKB 2012).

4 Kurzcharakteristik der eingesetzten Kampfflugzeuge

Das Kampfflugzeug vom Typ „Tornado“ ist ein zweistrahliger Schulterdecker mit Schwenkflügeln, der in diversen, zum Teil stark voneinander abweichenden Varianten bis 1999 gebaut wurde (Abb. 2). Als zweisitziges Mehrzweckkampfflugzeug (MRCA) kann er Mach 2,2 auf einer Höhe von über 10.000 m erreichen. Das ebenfalls zweistrahlige Mehrzweckkampfflugzeug „Eurofighter“ mit Deltaflügeln und Tarnkappentechnik erreicht in optimaler Höhe eine Geschwindigkeit von Mach 2,35 (Abb. 3). Die Marschgeschwindigkeit beträgt Mach 1,2–1,5 (vgl. auch www.luftwaffe.de).

5 Auswahl der Modellarten

Für die Studie wurden Arten ausgesucht, die

- charakteristische Bewohner der Truppenübungsplätze sind (Repräsentanz für andere Arten),

- hinreichend häufig auf den Untersuchungsflächen vorkommen,

- zur Gruppe der Boden- und Gebüschbrüter gehören (unterschiedliche Strata und Habitate),

- eine niedrige und hohe Stellung in der Nahrungspyramide haben und

- einen Schutzstatus nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie (NATURA 2000) aufweisen oder im Rückgang begriffen sind.

Basis für die Auswahl waren eigene Kartierungen sowie eine Literaturrecherche (z. B.Eichstädt2006) zum Vorkommen von gebietsbürtigen Arten. In der Auswertung dieser Kriterien wurden die Offenlandarten Heide- und Feldlerche ( Lullula arborea, Alauda arvensis ) sowie der Gebüschbrüter Neuntöter ( Lanius collurio ) ausgewählt. Trotz der geringfügig unterschiedlichen Bruthabitate war die Sicht- und Hörbarkeit der Flugkörper für beide Lerchenarten in gleicher Weise gegeben. Deshalb werden diese Arten in der nachfolgenden Auswertung summarisch betrachtet.

6 Versuchsanordnung

Um in der vorliegenden Untersuchung möglichst objektive Aussagen zu gewinnen, war es notwendig, ein standardisiertes Versuchsdesign (Abb. 4) mit einem Flugzeugtyp in wechselnden Flughöhen und differierenden Abständen zwischen Flugbahn und Nestern der Vögel zu realisieren. Hierbei mussten das Gelände relativ ungestört, die Flugparameter der Maschinen gleich und die Anzahl der Überflüge hinreichend für eine statistische Sicherung sein. Im ersten Schritt wurde die Untersuchungsfläche systematisch nach Neststandorten der Modellarten abgesucht. Nachfolgend wurden in Nestnähe Kamerasysteme installiert, um das Verhalten brütender oder hudernder Altvögel während der Tiefflüge zu dokumentieren. Anschließend erfolgten definierte Tiefflüge mit den Kampfflugzeugen. Dabei wurde eine Flugbahn zwischen zwei festgelegten GPS-Koordinaten in verschiedenen Höhenbändern zwischen 80 m und 600 m beflogen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug ca. 780 km/h. Zudem wurde während der Überflüge der durch die Flugkörper entstehende Schalldruck als Spitzenwert gemessen. Der Schalldruckpegel lag in Abhängigkeit von der Höhe und Entfernung zwischen 83 und 99 dBA. Zum Ausschluss des optischen Reizes wurden Schallexperimente mittels Lautsprecheranlage durchgeführt. Die akustischen Reize wurden flugkörperspezifisch und in realer Lautstärke generiert.

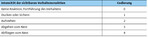

Zur Auswertungen der sichtbaren Vogelreaktionen fand die in Tab. 1 aufgeführte Skala Anwendung (angelehnt anGoudie2006).

Stufe 3 und 4 werden hierbei als deutliche Verhaltensänderungen definiert, die insbesondere zu Energieverlusten und dem Unterbrechen der Brutpflege führen. Zudem kann in diesen Situationen eine erhöhte Gefahr der Prädation durch Verlassen des Nestes bestehen.

Die Reaktionen sind statistisch gegen folgende Wirkgrößen geprüft worden:

- Flughöhe,

- diagonale Entfernung des Nestes zum Flugkörper,

- horizontale Entfernung des Nestes zur Flugbahn,

- Schalldruck,

- Tageszeit.

Zur Auswertung wurde die Signifikanz der Korrelationen nach PEARSON zwischen den einzelnen Parametern und der Reaktion der Elterntiere in den unterschiedlich weit von der Flugbahn entfernten Nestern berechnet. Dabei wurde ein übliches Konfidenzintervall von 95 % angesetzt (p-Wert 5 %). Mithilfe der Programmpakete SPSS und MS Excel wurden insbesondere Lage-, Streuungs- und Korrelationsmaße der Verhaltensreaktionen und potenziellen Einflussgrößen ermittelt.

7 Ergebnisse

7.1 Vorbemerkungen

Innerhalb der jeweils 14-tägigen Untersuchungsreihen wurden bei den Versuchen mit Lerchen in den Jahren 2014–2016 insgesamt 90 Überflüge realisiert, bei den Experimenten mit Neuntötern waren es 66. Pro Überflugserie standen 5–15 Nester für die Beobachtung zur Verfügung (insgesamt 24 Lerchen- und 11 Neuntöternester). Durch die wechselnde Verfügbarkeit der Nester ergaben sich daraus 188 auswertbare Stichproben bei den Lerchen und 175 Stichproben bei den Neuntötern. Die Reaktionen der Vögel auf die Überflüge wurden auf Basis der Kameraaufzeichnungen händisch ausgewertet und bezüglich der oben beschriebenen Wirkgrößen statistisch gesichert. Es wurde davon ausgegangen, dass die in einem Überflugkorridor von ca. 1 km Breite unterschiedlich gelegenen und damit von der Störung in ähnlicher Weise betroffenen Nester summarisch betrachtet werden können. In den Abbildungen wird deshalb die mittlere Reaktionsintensität mit Trendlinie in Klassen mit möglichst gleichmäßiger Stichprobenverteilung dargestellt. Der Übergang zwischen den Stufen 2 und 3 wurde als „Reaktionsschwelle“ (Verhaltensänderungen mit einem erhöhten Energieaufwand) definiert.

7.2 Reaktion bei unterschiedlicher horizontaler und diagonaler Entfernung

Mit zunehmendem Horizontalabstand der Flugzeuge sank die mittlere Reaktionsintensität bei den Lerchen ab (signifikanter Zusammenhang, p-Wert: 0 %, Abb. 5). Bei mehr als 100 m Entfernung verblieb sie unterhalb der Reaktionsschwelle und stieg nur leicht wieder an. Bei den Neuntötern wurde eine sehr geringe Reaktion beobachtet, die mit zunehmender Horizontalentfernung weiter sank (p-Wert: 7 %).

Ein signifikanter Zusammenhang zwischen Reaktionsintensität und errechneter Diagonalentfernung des Flugkörpers vom Neststandort konnte für die Lerchen bis zu einer Entfernung von ca. 300 m nachgewiesen werden (p-Wert: 2 %). Wie in Abb. 6 ersichtlich, sank die mittlere Reaktionsintensität zwischen 150 und 300 m Diagonalentfernung und stieg anschließend wieder leicht an. Bei den Neuntötern sank die Reaktionsintensität mit zunehmender Diagonalentfernung leicht ab (Signifikanz gegeben, p-Wert: 3 %), lag aber deutlich unter der Reaktionsschwelle.

7.3 Reaktion bei unterschiedlicher Flughöhe

Die mittlere Reaktionsintensität der Lerchen erhöhte sich mit steigender Flughöhe (Abb. 7). Ein signifikanter Zusammenhang zwischen beiden Parametern war gegeben (p-Wert: 0 %). Partiell wurde dabei die Reaktionsschwelle erreicht. Ein Abfallen der Reaktionsintensität war erst ab ca. 500 m Höhe zu erkennen. Bei den Neuntötern zeigte sich ein gegenläufiger Trend, wobei zwischen 149 und 519 m Flughöhe aus technischen Gründen keine Daten erhoben werden konnten.

7.4 Reaktionen in Abhängigkeit vom Schalldruck

Bei den Auswertungen zu den Tiefflugexperimenten sind nur die Spitzenwerte während der Überflugereignisse betrachtet worden. Deshalb lassen sich in Abhängigkeit zur Reaktionsintensität keine deutlichen Tendenzen erkennen (Abb. 8). Die Ergebnisse von zusätzlich durchgeführten Beschallungsexperimenten mit Geräuschen typgleicher Kampfflugzeuge legen nahe, dass insbesondere bei den Lerchen hohe Schalldrücke zu einer stärkeren Modifizierung des Verhaltens führen. Zudem sicherten die Lerchen, wie auch Neuntöter, während der Überflüge vielfach in Richtung der Flugzeuge, auch wenn sie das Flugzeug noch nicht sahen.

7.5 Reaktionen in Abhängigkeit von der Tageszeit

Da die Überflüge zu unterschiedlichen Tageszeiten stattfanden, wurde eine Prüfung der Reaktionskorrelation mit diesem Faktor durchgeführt. Abb. 9 zeigt einen deutlichen Abfall der Reaktionsintensität der Lerchen zum Nachmittag hin (signifikante Korrelation mit p-Wert: 2 %). Eine ähnliche Tendenz ließ sich für die Neuntöter nachweisen (p-Wert: < 1 %), jedoch auf einem wesentlich geringeren Niveau. Inwieweit diese Ergebnisse mit weiteren Faktoren wie der Anzahl von Überflügen während der Brutphase (Gewöhnungseffekt) oder Wetterbedingungen in Zusammenhang stehen, wurde in dieser Studie nicht detailliert untersucht.

8 Diskussion

Aus der Literaturauswertung in Abschnitt 2 wird deutlich, dass Vögel auf Tiefflüge unterschiedlich stark reagieren. In der konkreten Versuchsanordnung wurde davon ausgegangen, dass ein strahlgetriebenes Flugzeug im Tiefflug über einen Korridor fliegt, auf dem sich verschiedene Nester der Modellarten in unterschiedlichem Abstand zur direkten Flugbahn befinden. Grundsätzlich beeinflusst der Flugkörper das gesamte Gebiet, sodass eine summarische Reaktion der Vögel bezogen auf definierte Parameter abgeleitet werden kann. Die spezifische Beeinflussung des Verhaltens hängt unter anderem von der Lage des Nestes, seiner Entfernung zur Flugachse und der bodennahen Sichtbarkeit des Flugkörpers ab. Grundsätzlich können folgende Aussagen getroffen werden:

- Die gewählten Modellarten haben auf die Überflüge unterschiedlich stark reagiert. Bei bestimmten Wirkfaktoren wird bei den Lerchen die Reaktionsschwelle erreicht oder auch partiell durchbrochen. Die Neuntöter zeigten in allen Parametern deutlich geringere Reaktionen als die Lerchen. Wahrscheinlich steht dieser Effekt mit einer höheren Stellung des Neuntöters im Nahrungsnetz und mit der Brutplatzwahl (bessere Deckung und geringere Exposition gegenüber Störreizen) in Verbindung.

- Je weiter das Nest vom Überflugkorridor entfernt war (horizontale Entfernung), desto weniger reagierten insbesondere die störungsempfindlicheren Lerchen.

- Überraschend war die Reaktion der Lerchen auf die Störungen bei unterschiedlichen Flughöhen. Im Durchschnitt der beobachteten Bruten stieg die Gesamtreaktion der Tiere bei wachsender Flughöhe zunächst an, erreichte bei ca. 200 m Flughöhe die Reaktionsschwelle, um bei ca. 600 m wieder abzufallen. Diese Beobachtungen lassen sich weitestgehend mit den Erkenntnissen vonSchleidt(1961) undKempf & Hüppop(1998) zur optischen Wahrnehmung von Flugobjekten erklären. Demnach ist diese bei Vögeln u. a. an den Sichtwinkel des Vogels und an eine bestimmte Winkelgeschwindigkeit ( 50°s–1) gekoppelt. Ein niedrig und sehr schnell fliegendes Objekt ist vielfach aus dem Sichtwinkel eines Bodenbrüters durch die Vegetationsdeckung (z. B. Grasbulten, Besenheide) kaum oder nur spät zu erkennen. Bei größeren Flughöhen kann hingegen eine längere Sichtbeziehung zum Flugobjekt bestehen. Ist zudem eine bestimmte Winkelgeschwindigkeit des Flugkörpers gegeben, so reagieren die Vögel auf den Nestern intensiver. Diese Verhaltensweisen kommen denen nahe, die einer Reaktion auf potenzielle Prädatoren ähneln. Das konnte auch bei den Versuchen beobachtet werden.

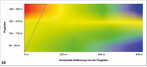

- Die Grafik in Abb. 10 veranschaulicht das abgestufte Verhalten brütender Lerchen beim Überflug von strahlgetriebenen Flugkörpern in Abhängigkeit von Flughöhenklassen und horizontaler Entfernung zwischen Flugkorridor und Nest. Für die im Flugkorridor gelegenen Nester ist die Reaktionsschwelle demnach ab ca. 230 m Flughöhe erreicht (roter Bereich). Bei weiter von der Flugbahn entfernt liegenden Nestern wird ein in 100 bis 200 m Höhe fliegendes Kampfflugzeug von einer Vielzahl brütender Vögel als mäßige Störung noch wahrgenommen (gelbes Band). Fliegt es tiefer oder höher, fehlt entweder die Sicht des Vogels oder die Winkelgeschwindigkeit ist kein hinreichender Auslöser für eine Reaktion (blaue Bereiche). Dazwischen sind natürlich alle Übergänge möglich. Das in der Grafik eingezeichnete Dreieck stellt die idealisierte Reaktion eines Vogels dar, der im Flugkorridor brütet und einen Sichtwinkel von ca. 50° nach oben besitzt. Eine scheinbare Winkelgeschwindigkeit von unter 50°s–1wurde für eine Flughöhe von ca. 200 m und höher errechnet und stimmt mit der beobachteten Reaktion der Lerchen überein.

- Bei Tiefflügen ist der Schalldruckpegel im Überflugbereich generell hoch. Die Reaktionsintensität der Lerchen lag dabei leicht unter der Reaktionsschwelle, beim Neuntöter deutlich darunter.

- Am Nachmittag reagierten die Vögel auf ihren Nestern wesentlich weniger auf Störungen als am Vormittag. Dies könnte auf eine allgemein geringere Aktivität der Tiere am Nachmittag oder bereits auf eine Gewöhnung im Verlauf eines Überflugtages hinweisen.

Die betrachteten individuellen Reaktionen der Vögel allein begründen noch keine Erheblichkeit. Daher sind verschiedene Brutparameter der Modellarten auf dem gestörten Tiefflugareal sowie auf einer ähnlich strukturierten ungestörten Referenzfläche erfasst und verglichen worden. Als Parameter fanden Kriterien zur Beurteilung der Erheblichkeit laut LANA (2002)und Bruterfolgskriterien vonDelaneyet al.(2002, u. a. Brutpotenzial, Bruterfolg, Reproduktionsrate)Anwendung. Zudem wurden die Ergebnisse gegen Literaturwerte zur Reproduktion der Arten gespiegelt (vornehmlich ausDierschke&Bernotat2012). Im Rahmen der Tiefflugstudie konnte unter den gegebenen Bedingungen eine nur geringe bis keine Erheblichkeit auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen festgestellt werden.

Es ist möglich, die Erkenntnisse auf Arten mit ähnlichen Biotopansprüchen, Brutverhalten und ähnlicher Stellung im Nahrungsnetz zu übertragen. Das betrifft unter anderem Ammern, Schwarz- und Braunkehlchen, Drosseln, Finkenvögel, Pieper und Raubwürger.

Dank

Die Autoren danken den Luftwaffengeschwadern in Jagel (S-H) und Laage (M-V) für die tatkräftige Mitwirkung bei den Überflügen mit Tornados und Eurofightern, dem Kommando und Unterstützungspersonal des Truppenübungsplatzes Jägerbrück für die Zusammenarbeit in Organisation und Realisierung der Feldarbeit sowie Bundesforst und den zuständigen Naturschutzbehörden für die Genehmigungen und fachlichen Auskünfte.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (Webcode NuL2231 ) zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Unter den gegebenen Bedingungen konnte keine Erheblichkeit der Störung auf die lokale Population der Modellarten festgestellt werden. Jedoch konnten in Abhängigkeit der Flughöhe und des Abstandes zwischen Flugbahn und Nest teils deutliche individuelle Reaktionen der Vögel beobachtet werden.

- Bei der Beurteilung des militärischen Tieffluges müssen akustische (Schalldruck) und optische Komponenten (Winkel und Winkelgeschwindigkeit des Flugkörpers zum Vogel) gleichwertig berücksichtigt werden.

- In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die getroffenen Aussagen nicht unkritisch auf alle Vogelarten und Flugzeugtypen übertragen werden können. Zudem treten mit hoher Wahrscheinlichkeit Kombinationswirkungen mit anderen Störungen auf.

Kontakt

Dr. Volker Thiele ist Geschäftsführer des Instituts biota in Bützow und arbeitet vornehmlich im Bereich des Gewässer- und Moorschutzes. Hauptsächliche Forschungsgebiete sind Bioindikation, Entwicklung ökologischer Bewertungsverfahren, Biotop- und Artenschutz und Untersuchungen zu Klimafolgen. Spezialist für die Gruppe der Lepidopteren und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und Bücher. Von der IHK Rostock öffentlich als Sachverständiger für Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gewässerschutz bestellt und vereidigt.

> volker.thiele@institut-biota.de

Hanna Albrecht hat an der Universität Dresden den Master of Science in Raumentwicklung und Naturressourcenmanagement absolviert und ist seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe „Naturschutz und Wirbeltiere“ am Institut biota in Bützow. Schwerpunkte sind Ornithologie und Störungsökologie sowie ökologische Naturschutzfachplanung.

> hanna.albrecht@institut-biota.de

Diana Sonnenburg ist seit 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts biota in Bützow und arbeitet im Bereich der ökologischen und naturschutzfachlichen Planung mit der Spezialisierungsrichtung Ornithologie. Studium an der Universität Rostock absolviert mit dem Titel Master of Science Mikrobiologie und Biochemie.

> diana.sonnenburg@institut-biota.de

Corina Löw , Institut biota GmbH, Bereiche Landschaftsplanung, Zoologie und Artenschutzfachplanung> corina.loew@institut-biota.de

RDir. Wilfried Grooten , Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUD Bw), GS II 4

> WilfriedGrooten@bundeswehr.org

RDir'in Karin Hahn-Becker , Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUD Bw), GS II 4

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.