Starker Auftritt für Wolf, Bär und Luchs

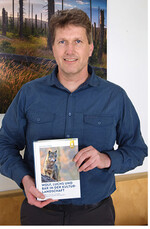

Kaum eine Woche, in der er nicht für Schlagzeilen sorgt: Der Wolf kehrt nach Deutschland zurück. Er ist einer von drei Großprädatoren im deutschsprachigen Raum – neben Luchs und Bär. Marco Heurich, Wildtierökologe beim Nationalpark Bayerischer Wald und Privatdozent an der Universität Freiburg, hat nun zusammen mit Fachkollegen ein Kompendium zu den drei Arten zusammengestellt. Im Interview erzählt er von dieser Arbeit.

- Veröffentlicht am

Redaktion: Herr Heurich, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie finden Sie es, dass Ihr Buch den Auftakt zur Buchreihe Praxisbibliothek darstellt?

Marco Heurich:Es ist natürlich toll, dass man das erste Buch einer neuen Reihe schreiben darf. Es war aber auch herausfordernd, weil viele Fragen während der Entstehungsphase des Buches geklärt werden mussten. Aber auf jeden Fall haben wir ein sehr schönes, hochwertiges Buch mit einem schicken Layout zusammengestellt, auch was die Lesbarkeit anbelangt.

Hier haben wir Ihr Werk druckfrisch in der Hand. Wie kam es denn überhaupt zur Buchidee?

Die Buchidee wurde von Herrn Jedicke an mich herangetragen. Natürlich war das ein sehr großes Kompliment, aber auch eine große Verantwortung. Es gibt ja bereits eine ganze Reihe populärwissenschaftlicher Bücher zum Thema. Deshalb war es wichtig, ein überzeugendes Konzept für ein Fachbuch zu entwickeln und konsequent umzusetzen. Die Idee war dann, ein Kompendium zu schaffen für den Fachmann in der Unteren Naturschutzbehörde, im Forst, in der landwirtschaftlichen Beratung, aber auch für den ehrenamtlichen Naturschützer und den Jäger, der sich schnell das nötige Wissen aus einem Werk abgreifen will, anstatt diverse Internetseiten zu durchforsten. Es soll ein Überblick über die verschiedenen Bereiche sein, beginnend mit einem kompakten Überblick über die Ökologie der Tiere über die Managementfragestellungen bis hin zu rechtlichen Regelungen.

Und das eben nicht nur für den Wolf, sondern auch über den Luchs, der derzeit mit drei Populationen in Deutschland lebt. Und auch der Bär könnte jederzeit wieder in Deutschland auftauchen – in der Schweiz und Österreich werden regelmäßig Tiere gesichtet. Deshalb haben wir auch inhaltlich den gesamten deutschsprachigen Raum abgedeckt, sowohl was das Management als auch die Rechtslage und die verschiedenen Begrifflichkeiten und Definitionen angeht.

Ein Werk für den gesamten deutschsprachigen Raum also. Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie das Autorenteam zusammengestellt?

Wir haben versucht, auch das Autorenteam so aufzustellen, dass wir den gesamten deutschsprachigen Raum repräsentieren. Um dann die Gesamtsituation abzudecken. Welche Lösungen gibt es in der Schweiz, in Österreich? Das bezieht sich natürlich auch auf die unterschiedlichen rechtlichen Regelungen. Die Schweizer haben als Nicht-EU-Mitglied zum Beispiel andere Freiheiten als die Deutschen. Auch davon kann man viel lernen. Über die Zusammenstellung des Autorenteams bin ich sehr glücklich, das war ein echter Glücksgriff.

Gerade der Wolf ist ja ständig in den Schlagzeilen. Wie bewerten Sie die aktuelle politische Entwicklung bezüglich des Umgangs mit Prädatoren?

Der Wolf ist ja durch die EU-Gesetzgebung streng geschützt, erst dadurch konnten sich die Wolfspopulationen von der Verfolgung der letzten Jahrhunderte erholen. Letztlich ist die große Frage immer, wie gesetzliche Regelungen vor Ort umgesetzt werden und ob dafür das nötige Fachpersonal zur Verfügung steht. Natürlich ist Herdenschutz wichtig. Es ist essentiell, dass Schäden von Nutztierhaltern reguliert werden, dass sie durch entsprechende Förderung in die Lage versetzt werden, ihre Tiere zu schützen. In einzelnen Fällen kann, nach sorgfältiger Prüfung, auch in Erwägung gezogen werden, ein verhaltensauffälliges Tier zu töten. Aber zuvor sollten andere Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Zum Beispiel könnte man mehr mit Methoden der Vergrämung arbeiten.

Allerdings ist hier noch wesentliche Forschungsarbeit zu leisten. Der Abschuss scheint oft die leichtere Lösung. Es ist aber häufig nicht zielführend, zu schießen, ohne zu wissen, ob das betreffende Tier den Schaden überhaupt verursacht hat. War es ein durchziehender Wolf? Oder ein territoriales Rudel? Wenn ich das „falsche“ Tier schieße, kann sich das auch kontraproduktiv auswirken. Hier müssen fachlich sinnvolle Regelungen getroffen werden.

Kommen wir noch einmal zurück auf alle drei Prädatoren Wolf, Bär und Luchs. Welcher wäre Ihr Favorit, wenn Sie sich entscheiden müssten?

Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, wir müssen dafür sorgen, dass die Tiere noch in den für sie geeigneten Lebensräumen vorkommen können. Der Luchs ist natürlich, da ich in meinen Forschungen viel mit ihm gearbeitet habe, mein Favorit. Er ist auch der „große Beutegreifer für Anfänger“, könnte man sagen. Weil er einfach kaum Probleme verursacht. Der wesentliche Konflikt ist, dass er Rehe reißt. Nutztierrisse finden kaum statt und auch für den Menschen stellt er absolut keine Gefahr dar. Menschen finden den Luchs sympathisch, deshalb ist der Umgang mit ihm relativ einfach.

Beim Wolf sieht es da schon anders aus, aufgrund seines kulturellen Rucksacks. Und auf der anderen Seite noch der Bär, der in der Bevölkerung am positivsten wahrgenommen wird – man nehme nur einmal den Teddybär –, aber mit seiner Rückkehr die meisten Konflikte verursacht, auch aufgrund seiner omnivoren Lebensweise. So kommt er bei der Futtersuche wesentlich näher an menschliche Infrastrukturen heran.

Nun lautet der Titel des Buches ja „Wolf, Luchs und Bär in der Kulturlandschaft“. War es für Sie ein Anliegen, zu vermitteln, dass diese Tiere nicht unbedingt Wildnis brauchen?

Wir sehen uns immer wieder dem Argument ausgesetzt, dass diese Tiere bei uns nicht leben könnten, da wir zu wenige geeignete Habitate hätten. Die Herausforderung ist aber vielmehr, die zurückkehrenden Tiere in unsere heutige Landschaft zu integrieren. Die Frage ist: Wie kommen wir damit zurecht? Wie viel Natur wollen wir zulassen? Und welchen Preis sind wir bereit, dafür zu zahlen?

Was wir mit diesem Buch zeigen wollen, ist nicht, ob diese Arten bei uns leben können – dass sie das können, haben sie längst gezeigt –, sondern vielmehr wollen wir Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, die ein konfliktarmes Miteinander ermöglichen.

Planen Sie denn selbst auch weitere Veröffentlichungen in der Praxisbibliothek?

Bislang noch nicht. Bei einem spannenden Thema kann ich mir das aber wieder vorstellen. So ein Buchprojekt ist halt immer auch aufwendig, da es zum normalen Arbeitspensum hinzukommt. Ich fand das jetzt attraktiv, da ich mich in meinem Fachgebiet sowieso intensiv mit allen Facetten der Thematik auseinandersetzen muss. Da kann man so ein Projekt nutzen, um mit interessanten Menschen zusammenzuarbeiten und dabei ganz nebenbei auch selbst sehr viel zu lernen.

Jetzt haben Sie zwei Ihrer beruflichen Themenfelder schon angesprochen: Sie sind in der Nationalparkverwaltung tätig und als Buchautor. Außerdem sind Sie noch Privatdozent an der Uni Freiburg. Ist das nicht ziemlich viel auf einmal?

Eigentlich ergänzt sich das ganz gut, weil man dadurch auch verschiedene Möglichkeiten hat, beispielsweise Wissen aus der Berufspraxis an Studierende weiterzugeben und selbst Doktoranden zu betreuen. Oder umgekehrt auch in einem Thema zu arbeiten, das sich nicht nur auf den Nationalpark beschränkt.

Wieso sind Sie eigentlich Wildtierökologe geworden?

Letztlich hatte ich dieses Interesse schon immer. Als Kind war ich viel im Wald unterwegs und habe mir die Filme von Grzimek und Sielmann angeschaut: „Kein Platz für wilde Tiere“, „Serengeti darf nicht sterben“ und „Expeditionen ins Tierreich“. Das hat mich schon immer fasziniert. Und da war auch der Entschluss da: Ich möchte Wildhüter in Afrika werden. Mit dem Studium wurde dann klar: Ich will in den Bayerischen Wald. Das kam der afrikanischen Idee dann am nächsten [lacht]. Und so bin ich dann glücklicherweise auch hier gelandet.

Herr Heurich, vielen Dank für das Gespräch.

Zum Hauptautor: PD Dr. Marco Heurich arbeitet als Wildtierökologe und Naturschutzbiologe in der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald und ist Privatdozent an der Uni Freiburg. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten wurde er mit dem Lennart- Bernadotte-Preis ausgezeichnet.

Bestellen können Sie „Wolf, Luchs und Bär in der Kulturlandschaft“ für 34,95 Euro unter dem Webcode NuL4028 .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.