Prozessschutz versus Natura 2000

Abstracts

Inwieweit sich Prozessschutz mit den Erhaltungszielen von Natura 2000 vereinbaren lässt, wurde wiederholt diskutiert. 1998 wurde der Nationalpark Bayerischer Wald als FFH- und SPA-Gebiet in das EU-weite Schutzgebietsnetz integriert, 2003 bis 2008 ein Managementplan erstellt. Somit liegen Erfahrungen mit der Umsetzung von Natura 2000 in einem Waldnationalpark aus mehr als zehn Jahren vor.

Der Beitrag evaluiert die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen, die Entwicklung der Erhaltungszustände der Schutzgüter und analysiert die Entwicklungsursachen. Dabei zeigt sich ein positives Bild: So konnten mehr als 75 % der empfohlenen Maßnahmen begonnen werden oder erwiesen sich als nicht länger notwendig. Die Erhaltungszustände blieben trotz großflächigen Prozessschutzes meist konstant (78 %) oder entwickelten sich positiv (20 %). Der Prozessschutz führte nur selten zu Konflikten. Umgekehrt wirkte sich die auf Teilflächen gesetzlich vorgeschriebene Borkenkäferbekämpfung z.T. negativ aus. Gezielte Naturschutzmaßnahmen zeigten positive Wirkung. Daneben beweist sich die Bedeutung von Naturschutzforschung und Monitoring für eine verbesserte Natura-2000-Evaluierung.

Process conservation versus Natura 2000 – Balance after a decade of implementation in a forest national park

The extent to which process protection coincides with Natura 2000 conservation aims has been discussed repeatedly. In 1998 the Bavarian Forest National park was integrated into the EU-wide conservation area network as a protected site under the Habitats and Birds Directives. Between 2003 and 2008 a management plan was created. Therefore, there is 10 years’ worth of experience available regarding the implementation of Natura 2000 in a forest national park.

The paper evaluates the implementation of the recommended measures and the development of the conservation status, and it analyses the causes of this development. The results show a positive picture: more than 75 % of the suggested measures have begun or are no longer necessary. Despite large-scale process protection, the conservation status remained largely constant (78 %) or has shown a positive development (20 %). Process protection has only rarely conflicted with Natura 2000 recommendations. On the contrary, bark beetle control which is legally required in some areas has partially had effects. Targeted conservation measures have shown positive effects.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Der Nationalpark Bayerischer Wald (NLPBW) wurde im Jahr 1970 gegründet (Rachel-Lusen-Gebiet) und 1997 auf seine heutige Ausdehnung von rund 240 km² Größe erweitert (NLPV2010). Er grenzt direkt an den tschechischen Nationalpark (NLP) Šumava und wird auf deutscher Seite vom Naturpark (NRP) Bayerischer Wald umgeben. Die Höhenlagen im NLPBW erstrecken sich von ca. 600 bis 1 450 m ü. NN. In den Hochlagen (> ca. 1 100 m ü. NN) und den kaltluftgeprägten Talmulden dominieren von Natur aus bodensaure Fichtenwälder, die Hanglagen werden natürlicherweise von Buchenwaldgesellschaften (Bergmischwald) geprägt. Die Fichte spielt im überwiegenden Teil der Waldgesellschaften eine wichtige Rolle, so dass gerade der Buchdrucker ( Ips typographus ) die Waldentwicklung und das Waldmanagement entscheidend mitbestimmt.

Das Flächenmanagement wird durch die Zonierung des NLP-Gebiets festgelegt. So werden gegenwärtig auf rund 68 % der Fläche keine menschlichen Eingriffe vorgenommen (Prozessschutz-Flächen). Gemäß der NLP-Verordnung stehen hier das Wirken der natürlichen Umweltkräfte und die ungestörte Dynamik im Vordergrund (siehe Box 1). Lediglich Maßnahmen zur Besucherlenkung, zur Verkehrssicherung und punktuell zum Arten- und Biotopschutz sind erlaubt. Dies kann im Widerspruch zum Schutz von nutzungs-/pflegebedürftigen Kulturlandschaftsbiotopen wie z.B. artenreichen Borstgrasrasen stehen (Ssymanket al. 2016,Vassen2016). Bis 2027 wird eine Erweiterung dieser Prozessschutz-Fläche auf mind. 75 % der NLP-Fläche angestrebt. Bis dahin ist in den Entwicklungszonen, die sich zum Teil auch auf die Fichtenhochlagenwälder des Falkenstein-Rachel-Gebietes erstrecken, aktives Borkenkäfermanagement gesetzlich vorgeschrieben. Die Managementzone (ca. 21 % des NLP-Gebietes) trennt die Prozessschutz-Flächen von der Kulturlandschaft. Hier findet zum Schutz angrenzender Wälder dauerhaft aktives Borkenkäfermanagement statt. Zusätzlich werden hier regelmäßig notwendige Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes ergriffen.

Seit 1998 ist der NLPBW sowohl als Vogelschutz- (SPA-) wie auch als Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)-Gebiet (ER1979 bzw. 2009,ER1992), gemeldet. Zwischen 2003 und 2008 wurde ein Natura-2000-Managementplan erarbeitet. Dieser Plan gibt Auskunft über die Verbreitung der Schutzobjekte im NLP. Zusätzlich wurden der aktuelle Erhaltungszustand und bestehende Gefährdungen aufgezeigt sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Schutzgüter definiert (ALFLandau 2008). Die Fläche der kartierten Lebensraumtypen (LRT) beträgt 18 640 ha und umfasst ca. 77 % des Natura-2000-Gebietes. Insgesamt wurden acht Wald-LRT sowie 13 Offenland-LRT der FFH-Richtlinie (ER1992) kartiert (Tab. 1), flächenmäßig erfasst und bewertet. 99 % der kartierten FFH-Einheiten sind Wald-LRT zuzuordnen. Darüber hinaus wurden elf Tier- und Pflanzenarten der FFH-Richtlinie/Anhang II (ER1992) und 13 Anhang-I-Arten der Vogelschutzrichtlinie (ER1979 bzw. 2009) festgestellt (Tab. 2 und 3).

Seit Aufstellung des Managementplans arbeitet die NLP-Verwaltung an der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen. Allerdings kann dabei der nationalparktypische Prozessschutzgedanke auch zu Konflikten führen. Diese Frage wurde EU-weit wiederholt diskutiert (EK2013) und ist im Managementplan bereits konkret aufgeführt. So könnte es z.B. in einzelnen Wald-LRT in der Folge natürlicher Prozesse (z.B. Änderung der Lichtverhältnisse, Anstieg der Huftierpopulationen) zumindest vorübergehend zu einer deutlichen Verschiebung der Baumartenzusammensetzung kommen (ALFLandau 2008).

Ziel dieser Studie ist es, mit Stand des Jahres 2015 Zwischenbilanz zu ziehen, sowohl hinsichtlich der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen als auch bezüglich der Entwicklung der Erhaltungszustände der Schutzgüter. Zudem soll mit der bislang gewonnenen Erfahrung hinterfragt werden, welche Zielkonflikte tatsächlich langfristig bestehen.

2 Methoden

Die Erhaltungszustände der Arten und LRT wurden bei der Erstellung des Managementplans gemäß der einschlägigen Arbeitsanweisung (LWF2004) in den Stufen A (hervorragend), B (gut) und C (mittel bis schlecht) bewertet. Bei den Arten wurden die Kriterien „Population“ (z.B. Anzahl der Nachweise, Altersstruktur, Verbundsituation), „Habitat“ (z.B. Vegetation, strukturelle Ausstattung) und „Beeinträchtigungen“ (nur prägende, den Charakter des Habitats verändernde) betrachtet und davon eine Gesamtbeurteilung abgeleitet. Bei den LRT ergibt sich die Gesamtbeurteilung aus den Einzelkriterien „Struktur“ (bei Wald-LRT z.B. Baumartenanteile, Entwicklungsstadien, Schichtigkeit), „Arteninventar“ (bei Wald-LRT z.B. Baumarten, sonstige Flora, Fauna) und „Beeinträchtigungen“ (in Wald-LRT z.B. Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushalts, massiver Erholungsverkehr, Wildschäden).

Bei den Wald-LRT gab es z.T. stark abweichende Bewertungen zwischen einzelnen Sub-LRT, so dass diese getrennt voneinander bewertet wurden. Zudem wurden große Unterschiede zwischen dem bereits 1970 zum NLP erklärten Rachel-Lusen-Gebiet und dem erst 1997 unter Schutz gestellten Falkenstein-Rachel-Gebiet deutlich, die aufgrund der bis ins Jahr 2027 anhaltenden Unterschiede im Flächenmanagement weiter bestehen bleiben. Insgesamt wurden im Managementplan 47 verschiedene Teil-LRT unabhängig voneinander bewertet (LfU& LWF2004, 2005;LWF2004).

Bei den Vorschlägen zur Erhaltung bzw. Verbesserung der Schutzgüter wurden insgesamt 151 Maßnahmen identifiziert; 64 für Arten, 87 zugunsten von LRT. Im Rahmen dieser Studie wurden zuerst diese vorgeschlagenen Maßnahmen evaluiert, wobei sechs Möglichkeiten unterschieden wurden:

- Bei einzelnen Schutzgütern wurden, mit Ausnahme des Prozessschutzes, keine weiteren Maßnahmen für notwendig erachtet. Soweit diese Forderung erfüllt wurde, wurde das als (1) „umgesetzt ohne Maßnahme“ bewertet.

- Ein Teil der Maßnahmen konnte bereits vollständig (2) „umgesetzt“ werden.

- Maßnahmen, die nicht vollständig umgesetzt werden konnten, aber Teilerfolge bereits erkennbar sind, wurden als (3) „teilweise umgesetzt“ bewertet.

- Daneben gab es Maßnahmen, die aufgrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse als nicht mehr notwendig erachtet und deshalb nicht weiterverfolgt wurden. Diese wurden der Rubrik (4) „nicht umgesetzt wegen Wissenszuwachs“ zugeordnet. Diese Kategorien drücken einen Fortschritt der Maßnahmenumsetzung (bzw. fehlende Notwendigkeit) und damit eine positive Entwicklung aus.

- Im Managementplan festgehaltene Maßnahmen, die bislang nicht umgesetzt wurden, wurden als (5) „nicht erreicht“.

- Solche, deren Umsetzung im Widerspruch zum Schutzgedanken des NLPs stehen, wurden als (6) „nicht umgesetzt wegen Prozessschutz“ definiert. Beide Kategorien lassen auf keine Verbesserung des Erhaltungszustandes schließen. Je nach Sensibilität des Schutzgutes sind auch Verschlechterungen zu erwarten.

In einem zweiten Schritt wurde anhand der Evaluierung der Maßnahmenumsetzung in Kombination mit dem Wissen aus aktuellen Forschungsprojekten (Bässleret al. 2015,Mehret al. 2012,Mülleret al. 2014,Rösneret al. 2014,Teuscheret al. 2011,Thornet al. 2017,Windmaißer2015) abgeschätzt, welche Entwicklungen bei den einzelnen Schutzgütern zu erwarten sind (Experteneinschätzung).

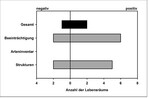

Abschließend wurden die Ursachen für die Veränderungen des Erhaltungszustands der einzelnen Schutzgüter ermittelt. Als mögliche Ursachen wurden bei den Arten (1) „natürliche Entwicklung“, (2) „neuer Wissensstand“ und gezielte (3) „Management-Maßnahmen“, bei den LRT die (1) „natürliche Entwicklung“, (2) „Borkenkäfer-Management“ und ebenfalls gezielte (3) „Management-Maßnahmen“ angesehen.

3 Ergebnisse

3.1 Betrachtung der Arten

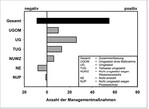

Von 64 im Managementplan vorgeschlagenen und hier evaluierten Maßnahmen (z.B. Fließgewässerrenaturierungen, gezielte Besucherlenkung) wurden 14 % (= neun Maßnahmen) nicht umgesetzt (z.B. Reduzierung des Wegenetzes in den Hochlagen). In 86 % der Fälle (= 55 Maßnahmen) wurde ein Fortschritt in der Maßnahmenumsetzung erreicht (z.B. Renaturierung von Mooren und Anlage neuer Moorgewässer) bzw. entfiel die Notwendigkeit (z.B. Ausbringen von Fledermauskästen für Monitoring) dafür (Abb. 1).

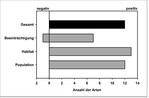

Die Beurteilung der Erhaltungszustände von 24 Arten ergab folgendes Ergebnis: Zwei Moosarten ( Buxbaumia viridis , Drepanocladus vernicosus ) und das Birkhuhn ( Tetrao tetrix ) konnten aufgrund zu geringer Nachweise in die Bewertung nicht einbezogen werden. Bei den verbleibenden 21 Arten wurden für das Einzelkriterium Population wie auch für die Gesamtbewertung ausschließlich Verbesserungen (12x) sowie die Erhaltung (9x) des Zustands festgestellt (Abb. 2). Das Einzelkriterium Habitat weist ein ganz ähnliches Ergebnis auf (13x Verbesserung, 8x Erhaltung). Einzig bei den Beeinträchtigungen sind die Entwicklungen weniger positiv (7x Verbesserung, 13x Erhaltung, 1x Verschlechterung).

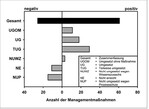

Dabei zeigten sich für die Einzelkriterien unterschiedliche Ursachen für die Neubewertung (Abb. 3). Für die Verbesserungen innerhalb des Merkmals „Population“ waren v.a. die „natürliche Entwicklung“ im NLP, aber auch der „neue Wissensstand“ über die Arten verantwortlich. So konnte z.B. ein Forschungsprojekt zum Auerhuhn ( Tetrao urogallus ) anhand großräumiger Genetikanalysen belegen, dass die Population deutlich größer ist als bei der Planerstellung vermutet wurde (Abb. 4), und sich folglich in einem deutlich besseren Zustand befindet (

). Dies konnte auch in Untersuchungen zu Buchenwald-LRT in Naturwaldreservaten bereits gezeigt werden (Meyeret al. 2016). Selbst in Fichten-dominierten Wäldern, die stark von Störungen (Windwurf, Borkenkäfer) betroffen sind und im NLP in den letzten Jahren daher starken Veränderungen (Entstehung großer Totholz- bzw. Verjüngungsflächen) unterworfen waren, wird langfristig eine Verbesserung des „Struktur“-Parameters erwartet ().

Dem grundsätzlich positiven Trend bei der Entwicklung der Erhaltungszustände der Wald-LRT innerhalb der Prozessschutz-Flächen steht gegenüber, dass fast alle „nicht umgesetzt wegen Prozessschutz“-Maßnahmen diese LRT betreffen. Dies verwundert insofern nicht, als der überwiegende Teil der Prozessschutz-Flächen von Wäldern gebildet wird. So werden hier z.B. empfohlene Maßnahmen zur Sicherung der Artenausstattung (Management der Huftierpopulationen, waldbauliche Eingriffe, Pflanzung) derzeit, mit Verweis auf den Prozessschutz, auf großer Fläche nicht umgesetzt. Dies betrifft insbesondere LRT mit Edellaubholz- und Tannenanteilen. Tatsächlich liegt also gerade in den Wald-LRT ein Konflikt in der Maßnahmenumsetzung. Dieser kann teilweise über gezielte Eingriffe in der Managementzone abgemildert werden, jedoch nur bei LRT, die hier auch in ausreichendem Umfang vertreten sind. Da aber bekannt ist, dass auch in natürlichen Wäldern die Verjüngung einen sehr langen Zeitraum einnehmen kann, ist es sinnvoll, die weitere Entwicklung dieser LRT wissenschaftlich zu beobachten.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass langfristig und auf die Gesamtfläche betrachtet alle im NLP vorkommenden Wald-LRT nicht pflege-/managementbedürftig sind und das Instrument des Prozessschutzes grundsätzlich geeignet ist, diese LRT zu erhalten bzw. sogar ihren Erhaltungszustand weiter zu verbessern (Ssymank2016).

4.1.2 Wald-LRT und Management

Im Gegensatz zu den Prozessschutz-Flächen entwickelt sich der Parameter „Struktur“ in den Wald-LRT mit Borkenkäferbekämpfung negativ. Insbesondere in den Hochlagenwäldern der Entwicklungszonen des Falkenstein-Rachel-Gebietes wurden Fichten nach Windwürfen und Borkenkäferbefall großflächig entnommen, wodurch sich für die zukünftige Entwicklung der „Struktur“ und des „Arteninventars“ keine positiven Trends erwarten lassen (Donatoet al. 2012,Thornet al. 2017). Für die Entwicklungszonen ist dies ein temporäres Problem bis zur Überführung in die Prozessschutz-Fläche. Bis dahin eingetretene ungünstige Entwicklungen bedürfen aber einer langen Regenerationszeit und können über Jahrzehnte anhalten (Lindenmayer & Noss2006).

Für die permanenten Managementzonen ist es wichtig, Konzepte zu entwickeln, um dem negativen Trend entgegenzuwirken. Hier spielen neben Naturschutz-optimierten Managementmethoden, wie Schlitzen statt Entrinden von frischen Windwurffichten (Thornet al. 2017), aktive Eingriffe zur Verbesserung und als Initiale für waldtypische Lebensraumstrukturen eine wichtige Rolle.

4.2 Offenland-LRT

4.2.1 Offenland-LRT und Renaturierung

Bei einigen der Offenland-LRT, wie z.B. den Fließgewässer- oder Moorlebensräumen, soll durch einmalige aktive Renaturierung eine unnatürliche Ausgangslage, die zu einem schlechten Erhaltungszustand führt, beseitigt werden. Hier ergibt sich kein konkreter Zielkonflikt mit der NLP-Zielsetzung, vielmehr sind solche Maßnahmen in der NLP-Verordnung vorgesehen und im NLP-Plan konkretisiert (NLPV2010).

4.2.2 Pflege- bzw. managementbedürftige Offenland-LRT

Bei diesen LRT sind wiederkehrende Pflegemaßnahmen notwendig, um einen günstigen Erhaltungszustand zu erreichen bzw. zu sichern (z.B. „Artenreiche Borstgrasrasen“, „Trockene Heiden“). Der hier drohende Konflikt ist auf Grund der geringen Fläche (0,3 % des NLP) und einer Lage weitgehend außerhalb der Prozessschutz-Flächen gering. Bei den wenigen Fällen innerhalb der Prozessschutz-Flächen handelt es sich um punktuelle Eingriffe. Dies stellt aus Sicht der NLP-Verwaltung keinen Widerspruch zum Prozessschutz dar, vielmehr sind auch die Erhaltung des genetischen Potenzials und der natürlichen Artengemeinschaften für die Schutzgebietskategorie NLP von der IUCN und auch nach der Verordnung des NLPBW ausdrücklich benannte prioritäre Aufgaben, die durch die Meldung des NLPBW als Natura-2000-Gebiet eine zusätzliche Gewichtung erfahren (NLPV2010).

Die bislang beobachtete Verschlechterung des Erhaltungszustands der „Artenreichen Borstgrasrasen“ passt zum allgemeinen Trend dieses LRT in Deutschland (BfN 2013). Im NLP wird nun versucht, diese Entwicklung zu stoppen bzw. umzukehren. Da gerade viele Offenland-LRT im Umfeld des NLPBW (NRP Bayerischer Wald, NLP Šumava) ihren Verbreitungsschwerpunkt in der Region haben, spielt auch die Vernetzung eine wichtige Rolle. So wird u.a. derzeit in Zusammenarbeit mit der zuständigen Naturschutzbehörde die extensive Beweidung mit Wasserbüffeln und im Rahmen eines LIFE+-Projekts die Beweidung von Borstgrasrasen mit Rotem Höhenvieh erprobt (Abb. 10). Um den Verpflichtungen bei diesen LRT nachzukommen, bemüht sich die NLP-Verwaltung weiter, die noch erforderlichen Anstrengungen schrittweise umzusetzen. Ergänzend wird versucht, bislang nicht als LRT kartierte Flächen in der Managementzone hin zu einem LRT entsprechend der Natura-2000-Definitionen zu entwickeln.

4.3 Arten

Für die Arten wurde bereits im Managementplan prognostiziert, dass die typischen Waldarten von der ungestörten „natürlichen Entwicklung“ im NLP langfristig hinsichtlich eines günstigen Erhaltungszustands profitieren werden. Insbesondere der Parameter „Habitat“ wird dadurch direkt beeinflusst (Thornet al. 2017). Dies kann jedoch bei großräumigen Störereignissen für einzelne Arten (z.B. Dreizehenspecht – Picoides tridactylus , Sperlingskauz – Glaucidium passerinum ) auf kleiner räumlicher Skala vorübergehend auch zu Verschlechterungen und Bestandsschwankungen führen (Thornet al. 2016a). Auf den Gesamtpark bezogen sind diese Entwicklungen aus heutiger Sicht aber für keine der Arten bestandsbedrohend (Bässleret al. 2015).

Aktive „Management-Maßnahmen“ können das „Habitat“ weiter verbessern (z.B. Nisthilfen, Anreicherung von Tannen- und Laubtotholz), „Beeinträchtigungen“ beseitigen (z.B. Renaturierungen) oder auch die „Population“ stützen (z.B. Wiederansiedlungsprogramme).

Langfristig wird die Bedeutung von „Management-Maßnahmen“ bei den typischen Waldarten aber abnehmen. Als entscheidende Voraussetzung für ein effektives Management hat sich dabei umfassendes Wissen zur jeweiligen Art im Gebiet herausgestellt. So wurden Populationen bzw. die Anpassungsfähigkeit einzelner Arten an dynamische Entwicklungsvorgänge (z.B. Auerhuhn, Mopsfledermaus – Barbastella barbastellus ) zum Teil deutlich unterschätzt (Kortmannet al. 2017,Mehret al. 2012,Mülleret al. 2013,Rösneret al. 2014,Teuscheret al. 2011). Aufgrund der aktuellen fachlichen Erkenntnisse erscheinen einzelne Erhaltungsmaßnahmen nicht länger notwendig.

Beim Luchs wurden hingegen zusätzliche Gefährdungen (illegale Tötungen) außerhalb des NLP belegt (Mülleret al. 2014). Da die Fläche der beiden NLP nicht für eine überlebensfähige Luchspopulation ausreicht, gilt es, diesen Gefährdungen durch Akzeptanzförderung, aber auch durch konsequente Strafverfolgung außerhalb des NLP, entgegenzuwirken.

5 Ausblick

Ein effizientes Management von Natura-2000-Gebieten erscheint grundsätzlich innerhalb von NLP deutlich leichter als in genutzten Landschaften. Die wirtschaftlichen Ziele moderner Kulturlandschaften stehen häufig im Gegensatz zu Natura-2000-Erhaltungszielen, wohingegen NLP das Ziel der Erhaltung natürlicher Artenvielfalt von Großlandschaften verfolgen. Zudem ermöglichen die meist staatlichen Eigentumsverhältnisse in NLP eine direkte Umsetzung von Managementmaßnahmen, ggf. durch NLP-Personal. Zur Umsetzung wichtiger Forschungs- und Monitoringvorhaben verfügt ein NLP durch eigenes Forschungspersonal und viele Drittmittelprojekte über bessere Möglichkeiten als vermutlich alle anderen Natura-2000-Gebiete in Deutschland.

Allgemein wäre als mittelfristiges Planungsinstrument für Natura-2000-Gebiete eine regelmäßige datenbasierte Gesamtevaluierung der Managementplanung wünschenswert. Diese veranschaulicht den jeweiligen Stand der Maßnahmenumsetzung, nimmt neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf, bewertet Entwicklungen neu und reagiert auf Fehlentwicklungen mit modifizierten Empfehlungen. Dies scheint umso wichtiger in Zeiten sich rasch ändernder Klimabedingungen mit Verschiebungen von Arten insbesondere in montanen Lebensräumen (Bässleret al. 2013).

Dank

Besonderer Dank gebührt Ernst Lohberger, Rudolf Leitl, Josef Hofmeister und Karl-Heinz Englmaier als federführende Ersteller des Natura-2000-Managementplans für den NLPBW, der die Basis für diese Auswertung darstellt.

Literatur

ALF Landau (Amt für Landwirtschaft und Forsten Landau a.d. Isar, 2008): Managementplan für das FFH- und Vogelschutzgebiet Nr. 6946-301 „Nationalpark Bayerischer Wald“. Unveröff.

Bässler, C.,Hothorn, T.,Brandl, R.,Müller, J. (2013): Insects Overshoot the Expected Upslope Shift Caused by Climate Warming. PLoS ONE 8 (6), e65842.

–,Müller, J. (2010): Importance of natural disturbance for recovery of the rare polyporeAntrodiella citrinella Niemela & Ryvarden. Fungal Biology 114, 129-133.

–, Seifert, L.,Müller, J. (2015): The BIOKLIM Project in the National Park Bavarian Forest: Lessons from a biodiversity survey. Silva Gabreta 21, 81-93.

Beudert, B.,Bässler, C.,Thorn, S.,Noss, R.,Schröder, B.,Dieffenbach-Fries, H.,Foullois, N.,Müller, J. (2015): Bark beetles increase biodiversity while maintaining drinking water quality. Conservation Letters 8 (4), 272-281.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2013): Nationaler FFH-Bericht 2013. Bonn.

Donato, D.C.,Campbell, J.L.,Franklin,J.F. (2012): Multiple successional pathways and precocity in forest development: can some forests be born complex? Journal of Vegetation Science 23, 576-584.

EK(Europäische Kommission, 2013): Leitfaden für Wildnisgebiete im Natura-2000-Netz.

(deutsche Fassung unter ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/wilderness/pdf/WildernessGuidelines_de.pdf).

ER(Europäischer Rat, 1979 bzw. 2009): Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. Reihe L 103, 1-18. Kodifiziert: Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. Amtsblatt der Europäischen Union. Reihe L 20, 7-25.

– (1992): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Amtsblatt der Europäischen Union. Reihe L 206, 7-50.

Kortmann, M., Hurst, J., Brinkmann, R., Heurich, M., Silveyra González, R., Müller, J., Thorn, S. (2017):Beauty and the beast: how a bat utilizes forests shaped by outbreaks of an insect pest. Animal Conservation.

LfU& LWF(Bayerisches Landesamt für Umwelt und Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, 2004): Kartieranleitung für die Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie in Bayern. 5. Entwurf.

–, LWF (Bayerisches Landesamt für Umwelt und Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, 2005): Kartieranleitung für Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie in Bayern. 1. Entwurf.

Lindenmayer,D.B.,Noss., R.F. (2006): Salvage Logging, Ecosystem Processes, and Biodiversity Conservation. Conservation Biology 20, 949-958.

LWF (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, 2004): Arbeitsanweisung zur Fertigung von Managementplänen für Waldflächen in NATURA 2000-Gebieten. Freising.

Meyer, P.,Blaschke, M.,Schmidt, M.,Sundermann,M.,Schulte,U. (2016): Wie entwickeln sich Buchen- und Eichen-FFH-Lebensraumtypen in Naturwaldreservaten? Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (1), 5-14.

Mehr, M.,Brandl, R.,Kneib,T.,Müller,J. (2012): The effect of bark beetle infestation and salvage logging on bat activity in a national park. Biodiversity and Conservation 21, 2775-2786.

MüllerJ.,Brandl, R.,Buchner, J.,Pretzsch, H.,Seifert, S.,Strätz, C.,Veith,M.,Fenton,B. (2013): From ground to above canopy – bat activity in mature forests is driven by vegetation density and height. Forest Ecology and Management 306, 179-184.

–, Noss, R.F.,Bussler, H.,Brandl,R. (2010): Learning from a “benign neglect strategy” in a national park: Response of saproxylic beetles to dead wood accumulation. Biological Conservation 143, 2559-2569.

–, Wölfl, M.,Wölfl, S.,Müller, D.W.H.,Hothorn,T.,Heurich,M. (2014): Protected areas shape the spatial distribution of a European lynx population more than 20 years after reintroduction. Biological Conservation 177, 210-217.

NLPV(Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, 2010): Nationalpark Bayerischer Wald – Nationalparkplan. Grafenau.

– (2012): Moore, Fließgewässer und Schachten im Nationalpark Bayerischer Wald. Unveröff. Projekt-Antrag Grafenau,.

Rösner, S.,Brandl, R.,Segelbacher, G.,Lorenc,T.,Müller,J. (2014): Noninvasive genetic sampling allows estimation of capercaillie numbers and population structure in the Bohemian Forest. European Journal of Wildlife Research 60 (5), 789-801.

–, Mussard-Forster, E.,Lorenc,T.,Müller,J. (2013): Recreation shapes a “landscape of fear” for a threatened forest bird species in Central Europe. Landscape Ecology 29, 55-66.

Seidl, R., Donato, D.C., Raffa, K.F., Turner, M.G. (2016):Spatial variability in tree regeneration after wildfire delays and dampens future bark beetle outbreaks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201615263.

Ssymank, A.,Ellwanger, G.,Ersfeld, M.,Frederking, W.,Lehrke,S.,Raths,U. (2016): Möglichkeiten und Grenzen für Prozessschutz und Wildnisgebiete im Schutzgebietsnetz Natura 2000 in Deutschland. BfN-Skripten 452, 15-54.

Teuscher, M.,Brandl, R.,Rösner, S.,Bufka, L.,Lorenc, T.,Förster, B.,Hothorn,T.,Müller,J. (2011): Modelling habitat suitability for the CapercaillieTetrao urogallus in the national parks Bavarian Forest and Šumava. Orn. Anz. 50, 97-113.

Thorn, S.,Bässler, C.,Bernhardt-Römermann, M.,Cadotte, M.,Heibl, C.,Schäfer, H.,Seibold,S.,Müller,J. (2015): Changes in the dominant assembly mechanism drive species loss caused by declining resources. Ecology Letters 19 (2), 163-170.

–, Bässler, C.,Svoboda,M.,Müller,J. (2017): Effects of natural disturbances and salvage logging on biodiversity – lessons from the Bohemian Forest. Forest Ecology and Management. Forest Ecology and Management 388, 113-119.

–,Müller, J.,Leibl,F. (2012): Die Rückkehr des Habichtskauzes in den Sekundär-Urwald. AFZ-Der Wald 22, 9-11.

–, Werner, S.A.B.,Wohlfahrt, J.,Bässler, C.,Seibold, S.,Quillfeldt,P.,Müller,J. (2016a): Response of bird assemblages to windstorm and salvage logging – insights from analyses of functional guild and indicator species. Ecological Indicators 65, 142-148.

Vanc ura, J.,Linner,J. (2015): Moore, Fließgewässer und Schachten im Nationalpark Bayerischer Wald. Unveröff. Halbzeitbericht, Grafenau.

Vassen, F. (2016): Wildnis und Natura 2000 aus Sicht der Europäischen Kommission. BfN-Skripten 452, 9-14.

Windmaißer, T. (2015): Untersuchung zur Vegetationsentwicklung auf den Schachten des Nationalparks Bayerischer Wald. Unveröff. Masterarb.

Box 1: Ziele gemäß der Verordnung über den Nationalpark Bayerischer Wald mit direktem Bezug zu den Natura-2000-Zielen:

- Erhaltung einer für Mitteleuropa charakteristischen, weitgehend bewaldeten Mittelgebirgslandschaft mit ihren heimischen Tier- und Pflanzengesellschaften

- Gewährleistung des Wirkens der natürlichen Umweltkräfte und der ungestörten Dynamik

- Wiederansiedlung von aus dem Gebiet zurückgedrängten Tier- und Pflanzenarten

- Zuführung von forstwirtschaftlich geprägten Wäldern zu einer natürlichen, vom Menschen unbeeinflussten Entwicklung

- Erhaltung oder Wiederherstellung von Lebensräume wie Moore, Felspartien und Wasserflächen sowie Quellen

- wissenschaftliche Beobachtung und Forschung mit den Zielen:

Aufbau und Entwicklung der natürlichen und naturnahen Lebensgemeinschaften zu erkunden

Erkenntnisse zu liefern für den Naturschutz, über menschliche Einwirkungen sowie für eine internationale Beobachtung von Umweltveränderungen

die Nationalparkverwaltung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen

Fazit für die Praxis

- Die Umsetzung von Natura-2000-Maßnahmen in einem Waldnationalpark führt nur sehr begrenzt zu Zielkonflikten.

- Die Sicherung und Verbesserung der Erhaltungszustände der Schutzgüter ist meist problemlos möglich.

- Konflikte sind durch eine angepasste Zonierung und ein differenziertes Management weitgehend überbrückbar.

- Für typische Wald-LRT/-Arten ist langfristig ein abnehmender Managementbedarf zu erwarten.

- Die Abstimmung mit dem Umfeld ist insbesondere bei Offenlandlebensräumen und großräumig agierenden Arten wichtig.

- Voraussetzung für ein effizientes Management ist wissenschaftliche Forschung und Monitoring.

- Eine datenbasierte Gesamtevaluierung von Managementplänen als mittelfristiges Planungsinstrument wäre allgemein wünschenswert.

Kontakt

Jochen Linner ist studierter Förster und arbeitet seit 2003 in der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald. Seit 2011 ist er im Sachgebiet Naturschutz und Forschung u.a. für die Umsetzung von Natura 2000 und das laufende LIFE+-Projekt verantwortlich.

> Jochen.Linner@npv-bw.bayern.de

Dr. Franz Leibl studierte Biologie und Chemie an der Universität Regensburg. Seit 2011 ist er Leiter der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald.

> Franz.Leibl@npv-bw.bayern.de

Dr. Claus Bässler ist studierter Förster und Umweltwissenschaftler. Als stellvertretender Sachgebietsleiter „Naturschutz und Forschung“ in der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald ist er unter anderem zuständig für Biodiversitäts- und Klimawandelforschung, Mykologie sowie Naturschutzbiologie.

> Claus.Baessler@npv-bw.bayern.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.