„Unzerschnittene verkehrs- und freileitungsarme Räume“ und „Unzerschnittene freileitungsarme Funktionsräume“

Abstracts

Bei der Bundesbedarfs- und Bundesfachplanung für den Stromnetzausbau ist die bisherige Verwendung der Flächenkategorien „Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR)“ und „Unzerschnittene Funktionsräume (UFR)“ zur Abbildung möglicher Umweltwirkungen der neuen, den Raum zerschneidenden Höchstspannungsleitungen unzureichend. Daher werden in dieser Arbeit zwei weitere Flächenkategorien vorgestellt:

(1) Unzerschnittene verkehrs- und freileitungsarme Räume (UZVFR) und

(2) Unzerschnittene freileitungsarme Funktionsräume (UFFR).

Unter Berücksichtigung des bestehenden Freileitungsnetzes als weiteres Zerschneidungselement sollten die neu gebildeten Flächenkategorien in die o.g. Planungen auf Bundesebene einbezogen werden. Sie können hierbei als Indikatoren für potenziell bedeutende Räume des Landschaftsbildes (UZVFR) sowie für wichtige Lebensräume der Avifauna (UFFR) dienen, die sowohl von Bedeutung für die menschliche Erholung als auch – als weitgehend ungehindert durchquerbare Räume – für Vögel sind.

Die neu gebildeten Flächenkategorien können künftig um Inzisionen (Insellinien) und Windkraftanlagen als Zerschneidungselemente erweitert werden. Als erste Indikatoren zur Abbildung von Zerschneidungen können sie bereits jetzt auf vorgelagerten Planungsebenen des Stromnetzausbaus, aber auch für andere Planungen (Raumordnung, Landschaftsplanung, Verkehrswege) genutzt werden.

“Undissected areas with low traffic and few overhead lines” and “undissected functional areas with few overhead lines” – Two spatial categories to consider fragmentation effects of overhead lines

So far the federal requirements and expert planning for the energy grid expansion used the two spatial categories “Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR)“ (undissected areas with low traffic) and „Unzerschnittene Funktionsräume (UFR)“ (undissected functional areas) to depict possible environmental effects of the new spatially fragmenting very-high-voltage lines. Since this categorisation has proven insufficient the study introduces two new categories: (1) “Unzerschnittene verkehrs- und freileitungsarme Räume (UZVFR)“ (undissected areas with low traffic and few overhead lines) and „Unzerschnittene freileitungsarme Funktionsräume (UFFR)“ (undissected functional areas with few overhead lines).

Considering already existing overhead lines as a further element of fragmentation the new spatial categories should be introduced into the federal planning instrument mentioned above, since they can be used as indicator for spaces important for the visual landscape (UZVFR) as well as for important bird habitats (UFFR). This means that they are at the same time relevant for human recreation respectively for birds, since they can be crossed in a largely unhindered way. The newly established categories can be extended in future by incisions (island lines) and wind power plants as additional elements of fragmentation. Already now they can be used as first indictors to show fragmentations on earlier planning levels of energy grid expansion as well as for other plans (spatial planning, landscape planning, and transport routes).

- Veröffentlicht am

![<strong>Abb. 1: </strong>Zerschneidung von UZVR durch Freileitungen [eigene Darstellung, Datengrundlage: Open Street Map (Netze) und BfN 2013 (UZVR)]. Fragmentation of UZVR (undissected areas with low traffic) by overhead lines [own graph, database: Open Street Map (networks) and BfN 2013 (UZVR)].](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/nul04-18-02-inhalt-seite-111-mt-grafik-rahmenid-6398_gu3tgnjuhezq-150x130.jpg)

1 Einleitung

Indikatoren der Landschafts- und Habitatzerschneidung werden seit vielen Jahren – insbesondere zu Monitoring-, aber auch zu Planungszwecken – in der Landes- und Regionalplanung verwendet (z.B. HMWEVL 2012, Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 2014, SMI Sachsen 2013, STK Sachsen Anhalt 2011). Dies geschieht insbesondere über die Indikatoren bzw. Konzepte „Unzerschnittene verkehrsarme Räume“ (UZVR) und „effektive Maschenweite“ (meff) für die Landschaftszerschneidung sowie „Unzerschnittene Funktionsräume“ (UFR) für die Habitatzerschneidung (u.a.Essweinet al. 2003,Hänel2007). Während der Begriff der Landschaftszerschneidung die Zerschneidung einer Fläche ohne Berücksichtigung ihrer Qualität und Struktur bezeichnet, beschreibt Habitatzerschneidung die Zerschneidung von Flächen unter Berücksichtigung ihrer Funktion als Habitat bzw. Lebensraum von Arten bzw. Artengruppen.

In Planungen und Verfahren zum bundesweiten Ausbau der Stromnetze werden Zerschneidungswirkungen bisher kaum berücksichtigt. Gerade für die Bundesbedarfs- und Bundesfachplanung wäre dies von Bedeutung, da auf dieser Ebene festgelegte Trassenkorridore für die nachfolgenden Ebenen verbindlich sind und damit die Weichen für eine naturverträgliche (oder eben nicht naturverträgliche) Trassenführung gestellt werden. Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, die Raumkategorien UZVR und UFR auf ihre Verwendbarkeit für diese Planungen zu prüfen, sie aber zugleich – auch für andere Zwecke – fortzuentwickeln. Dieser Beitrag zeigt, basierend auf einer Arbeit von Wagner(2017), entsprechende Möglichkeiten auf.

Zerschneidungswirkungen von Stromleitungen sind nur zum Teil mit jenen von Verkehrstrassen und Siedlungen vergleichbar, wie Reduktion der Habitatfläche und -qualität, Verletzung oder Tötung durch Kollision mit Fahrzeugen, Zerteilung der Populationen in isolierte Teilpopulationen u.a.m. Dies ist durch die unterschiedliche Höhe bedingt, in der sich die Zerschneidung vornehmlich auswirkt. Die direkte Flächenbeanspruchung von Leitungstrassen ist im Vergleich zu Verkehrstrassen und Siedlungen gering, es treten aber starke indirekte Auswirkungen auf, insbesondere wenn Freileitungen Wälder queren oder überspannen (Cochet al. 2005).

Zusammenfassend sind vor allem folgende Auswirkungen der Zerschneidung durch Freileitungen für die Belange von Natur und Landschaft relevant (Scholleset al. 2015):

- Beeinträchtigung des Landschaftsbilds,

- Vogelkollision,

- Verlust und Beeinträchtigung des Lebensraums von Tieren und Pflanzen, insbesondere der Avifauna.

Nähere Ausführungen zu Zerschneidungswirkungen von Freileitungen finden sich bei DRL (2013), GEO et al. (2009), OECOS GmbH (2012) undPeterset al. (2014). Bislang werden Zerschneidungen von UZVR und UFR durch Freileitungen nicht erfasst (s. Abb. 1 für UZVR). Auch in die Berechnung der mefffließen Freileitungen bislang nicht ein.

2 Neue Flächenkategorien: Freileitungsarme Räume, UZVFR, UFFR

2.1 Vorbemerkungen

Vor dem geschilderten Hintergrund scheint es sinnvoll für eine umwelt- und naturverträgliche Gestaltung des Netzausausbaus, aber auch für weitere planerische und naturschutzfachliche Zwecke, (1) die bestehenden Flächenkategorien UZVR und UFR um Freileitungen als Zerschneidungselemente zu ergänzen sowie (2) freileitungsarme Räume zu ermitteln, um die Vorbelastung durch Freileitungen darstellen zu können. In GIS-Analysen wurden daher in drei Arbeitsschritten neue Flächenkategorien entwickelt und bundesweit dargestellt, wobei jeweils nur die Hoch- und Höchstspannungsebene (mit einer Schneisenbreite von 70 m) einbezogen wurde (ausführliche Begründung sowie Darstellung der Methode inWagner2017):

1. Ermittlung freileitungsarmer Räume (Hoch- und Höchstspannung) ohne Berücksichtigung weiterer zerschneidender Elemente,

2. Ergänzung der UZVR um Freileitungen als zerschneidendes Element und damit verbunden Vorschlag einer neuen Flächenkategorie „Unzerschnittene verkehrs- und freileitungsarme Räume“ (UZVFR),

3. Ergänzung der UFR des als besonders empfindlich eingeschätzten Lebensraumnetzes der Feuchtgebiete um Freileitungen als zerschneidendes Element und damit verbunden Vorschlag einer neuen Flächenkategorie „Unzerschnittene freileitungsarme Funktionsräume“ (UFFR).

Diese hier vorgeschlagenen Flächenkategorien könnten im Netzausbau für eine bessere Abbildung von Konflikten mit dem Landschaftsbild (UZVFR) bzw. mit der Avifauna (UFFR) Verwendung finden. Die Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten dargestellt.

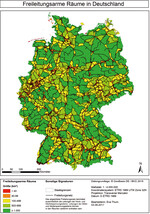

2.2 Freileitungsarme Räume

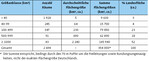

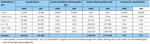

Abb. 2 zeigt, dass das Netz der Freileitungen in Deutschland stellenweise bereits sehr eng ist, jedoch auch noch größere Freiräume aufweist. Die nicht durch Freileitungen zerschnittenen Räume werden in fünf Größenkategorien dargestellt, um entsprechende Unterschiede zu verdeutlichen (Tab. 1). Die Gesamtzahl der durch Freileitungen voneinander „getrennten“ Räume in Deutschland liegt bei 2 694, die größte unzerschnittene Fläche misst 12 462 km², die kleinste 452 m², die durchschnittliche Flächengröße beträgt rund 131 km². Nach der ursprünglichen Definition von UZVR als Räume > 100 km² wären rund 92 % der Fläche Deutschlands von Freileitungen unzerschnitten. Hierbei sind jedoch Leitungen der Mittel- und Niederspannungsebene sowie Inzisionen, wie z.B. Stichleitungen zu Umspannwerken, nicht berücksichtigt sind (s. Abschnitt 3.2).

2.3 Unzerschnittene verkehrs- und freileitungsarme Räume (UZVFR)

Die Zahl der UZVR ist das am häufigsten verwendete Maß zur Darstellung der Landschaftszerschneidung (Essweinet al. 2003). Das Konzept der UZVR wurde im Kontext der Erholungsvorsorge entwickelt und bezeichnet Räume mit einer Mindestgröße von 100 km², die nicht von Autobahnen, Hauptverkehrsstraßen oder Eisenbahnstrecken sowie Siedlungen zerschnitten werden (Lassen1979). Die Abgrenzung der Räume geschieht allein anhand ihrer Größe – sie lassen daher vornehmlich, jedoch lediglich eingeschränkt, Aussagen zum Landschaftsbild sowie zur Erholungseignung zu. Als zerschneidende Elemente auf Bundesebene werden derzeit berücksichtigt (LIKI 2016):

- alle Straßen ab einer Verkehrsstärke von 1 000 Kfz/24 h,

- zweigleisige sowie eingleisige elektrifizierte Bahnstrecken, nicht stillgelegt,

- Ortslagen,

- Flughäfen,

- Kanäle mit dem Status einer Bundeswasserstraße der Kategorie IV oder größer.

Freileitungen werden hierbei nicht als Zerschneidungselemente berücksichtigt, was jedoch gerade in Hinblick auf den Stromnetzausbau von Relevanz wäre. Dieses Defizit wird mit der Flächenkategorie „Unzerschnittene verkehrs- und freileitungsarme Räume“ (UZVFR) behoben, die auf Bundes- und Landesebene besser als die UZVR als grober Indikator für die Qualität des Landschaftsbilds und damit für die Erholungseignung eines Raums dienen kann, auch wenn für eine definitive Aussage weitere Indikatoren heranzuziehen sind.

Zur Ermittlung der UZVFR in Deutschland wurden die bestehenden UZVR > 100 km² (Günnewiget al. 2013, vgl. BfN 2016) mit dem Freileitungsnetz der Hoch- und Höchstspannungsebene als zerschneidendes Element GIS-gestützt überlagert. Dies hat zur Folge, dass durch die weitere Zerschneidung der bestehenden UZVR Räume entstehen (vgl. Tab. 2), die unter den Größen liegen, die für die Ausweisung von UZVR in Bund und Ländern herangezogen werden. Primäres Anliegen des neuen Ansatzes ist es, zunächst nur aufzuzeigen, was geschieht, wenn auch Freileitungen als zerschneidende Elemente berücksichtigt werden. Bis zu welcher Größe die verbleibenden Flächen in der planerischen Anwendung schließlich als UZVFR bezeichnet oder ausgewiesen werden, bleibt den jeweiligen Stellen in Bund, Ländern und ggf. Planungsregionen in Abhängigkeit von den jeweiligen Erfordernissen überlassen. Bereits heute legen einzelne Bundesländer (beispielsweise Sachsen) UZVR ab 40 km² Größe als Grundsätze der Raumordnung fest (LfULG 2012). Insofern bezeichnet der Begriff UZVFR in diesem Beitrag vereinfachend lediglich alle Teilflächen von bestehenden UZVR, die durch Freileitungen voneinander getrennt werden. Eine Vorgabe für Mindestgrößen ist damit nicht angestrebt.

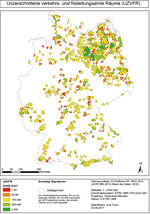

Bezieht man also die Freileitungen als zerschneidende Elemente in die Berechnung mit ein, steigt bei gleichbleibender Gesamtfläche die Zahl „unzerschnittener“ Räume von 471 UZVR auf 1 796 UZVFR, d.h. die durchschnittliche Größe aller Teilflächen nimmt ab. Die größte Fläche umfasst rund 660 km², die kleinste weniger als 1 km². Im Durchschnitt ergibt sich eine Flächengröße von rund 46 km². Während der Maximalwert nur unwesentlich kleiner ist als bei den UZVR, ist der Durchschnittswert der Flächengröße durch Einbeziehung der Freileitungen um rund 74 % gesunken. Im Vergleich der verschiedenen Größenklassen bleibt die Klasse von 100 bis 249 km² die mit dem höchsten Anteil an der Landesfläche, auch wenn dieser unter Einbeziehung der Freileitungen um knapp 18 % sinkt. Der Anteil aller unzerschnittener Räume > 100 km² beträgt unter Einbeziehung der Freileitungen nur noch rund 18 % der Fläche Deutschlands, während es zuvor noch etwa 23 % waren, was einer zusätzlichen Abnahme an Freiflächen dieser Größenkategorie um knapp 22 % entspricht. Die effektive Maschenweite für die UZVFR liegt bei rund 40,76 km² und somit etwa 19 % niedriger als bei den UZVR.

Abb. 3 illustriert die räumliche Verteilung der unterschiedlichen Größenkategorien der UZVFR in Deutschland. Abb. 4 zeigt, in welchem Umfang die existierenden UZVR durch Freileitungen zerschnitten werden.

2.4 Unzerschnittene freileitungsarme Funktionsräume (UFFR)

UZVR – und auch UZVFR – bilden anschaulich und gut verständlich das Ausmaß der Landschaftszerschneidung ab. Als Indikator für den Zustand der biologischen Vielfalt bzw. den Gefährdungsfaktor Habitatzerschneidung sind sie jedoch ungeeignet, da die Habitatsysteme schutzbedürftiger Arten nicht deckungsgleich mit den UZVR sind (Recket al. 2008). Zur Behebung dieses Defizits entwickelteHänel(2007) das Konzept Unzerschnittener Funktionsräume (UFR) und einen Ansatz zu ihrer Identifikation. Dabei wird im Gegensatz zu den UZVR nicht die Gesamtlandschaft betrachtet, sondern es werden „funktionale Einheiten“ bestimmt, d.h. vorrangige Lebensraumsysteme von Artengruppen. Dadurch werden ökologische Zusammenhänge sichtbar. UFR sind definiert als „Teilräume von Lebensraumnetzwerken, die durch Verkehrsinfrastruktur mit erheblicher Barrierewirkung begrenzt, aber selbst nicht durchschnitten sind“ (Hänel2007: 245). Die UFR bilden, als Teilmenge der Lebensraumnetze (Hänel2007), vor allem die Zerschneidung der Habitate von Arten ab, die sich am Boden bewegen. Zerschneidungseffekte von Freileitungen sind jedoch vor allem für die Avifauna relevant (Tötung durch Kollision der Vögel mit den Blitzschutzseilen), die bei der Bundesbedarfs- und Bundesfachplanung für den Stromnetzausbau betrachtet wird (z.B. BNetzA 2015).

Daher berücksichtigte der hier vorgestellte Ansatz zunächst nur die UFR des Lebensraumnetzes der Feuchtlebensräume, da in diesen von einer höheren Dichte an (Zug-)Vögeln ausgegangen werden kann als in anderen Lebensraumnetzen (Trocken- und Waldlebensräume, Lebensräume der Großsäuger). Insofern sind die Feuchtlebensräume am besten geeignet, die in Hinblick auf die Auswirkungen des Netzausbaus auf die Fauna naturschutzfachlich empfindlichsten Räume abzubilden. Dies schließt keineswegs aus, in weiteren Arbeiten bzw. für die Umweltprüfungen anderer Zerschneidungselemente auch die UFR anderer Lebensraumnetze zu berücksichtigen.

Die UFR sind erheblich kleiner als die UZVR, so dass eine von den UZVR/UZVFR deutlich abweichende Kategorisierung der hier dargestellten Größenklassen gewählt werden musste, die zudem in ha, nicht in km² angegeben werden. In der Abbildung wurden jedoch nur drei Größenstufen dargestellt, da aufgrund der Kleinteiligkeit der Räume und des kleinen Maßstabs feinere Einteilungen nicht zu unterscheiden sind. Auch hier erfolgt ein Vergleich der Größenverteilung der einzelnen Räume vor und nach der Zerschneidung mit Freileitungen, wobei die Werte jeweils auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet sind (vgl. Tab. 3). Die Gesamtzahl der als UFR identifizierten Räume vor der Zerschneidung mit Freileitungen beträgt 181 805 (eigene Berechnungen auf BasisGünnewiget al. 2013). Die maximale Flächengröße der UFR liegt bei ca. 27 338 ha, die minimale bei 0,0001 ha und die durchschnittliche bei rund 15 ha. Die Gesamtzahl der Räume nach der Zerschneidung liegt bei 190 633. Diese Räume werden hier – analog zu dem oben geschilderten Vorgehen bei den UZVFR – als unzerschnittene freileitungsarme Funktionsräume (UFFR) bezeichnet, ohne damit eine Mindestgröße implizieren oder vorschlagen zu wollen.

Die größere Zahl der Einzelflächen zeigt einen höheren Grad der Zerschneidung und eine kleinere durchschnittliche Flächengröße. Der Maximalwert bei den UFFR beträgt ca. 20 196 ha, das Minimum 0,0037 ha und die durchschnittliche Flächengröße rund 14 ha. Im Vergleich zu den UFR ist unter Berücksichtigung der Freileitungen die effektive Maschenweite von 107 auf 72 ha, also um rund 33 %, gesunken.

Aus Abb. 5 geht die räumliche Verteilung der UFFR nach drei Größenkategorien hervor. Im gewählten Kartenmaßstab zur Darstellung der gesamten Deutschlandfläche sind kleinräumige Flächenteilungen der UFR durch Freileitungen kaum wahrzunehmen.

3 Anwendbarkeit, Einschränkungen, Fortentwicklungsbedarf und -möglichkeiten

In Abschnitt 2 wurden Vorschläge zur Berücksichtigung von Freileitungen bei der Messung und Bewertung der Landschafts- und Habitatzerschneidung gemacht. Die entsprechenden Werte bzw. Flächen wurden berechnet sowie tabellarisch und kartografisch dargestellt. Im Folgenden soll kurz erläutert werden, wo der Mehrwert der neu vorgeschlagenen Kategorien gesehen wird, wo aber auch Einschränkungen sowie Fortentwicklungsbedarf und möglichkeiten bestehen.

3.2 Anwendbarkeit

- UZVFR

Durch die Entwicklung und Berechnung der neuen Flächenkategorie UZVFR kann ein wesentlicher Grund, aus dem diverse Autoren die UZVR als ungeeignet für die Anwendung im Stromnetzausbau betrachten, entkräftet werden: die mangelnde Einbeziehung von Freileitungen. UZVFR stellen entsprechend unvorbelastete Bereiche dar, die als Indikator zur Bewertung der Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch Freileitungen, zumindest auf Bundesebene, verwendet werden können. Auf Kommunal- und Regional-, ggf. auch auf Landesebene, bedarf es zur Bewertung des Landschaftsbildes jedoch genauerer Daten zur aktuellen Landnutzung und Landschaftsstruktur. UZVFR und UFFR können analog zu den UZVR als zu erhaltende Raumkategorien in der Landes- und Regionalplanung, aber auch bei naturschutzfachlichen Planungen, angewandt werden.

- UFFR

Die UFFR verbessern die Aussagekraft der UFR in Hinblick auf Habitatzerschneidung insofern, als sie ein Zerschneidungselement einbeziehen, das insbesondere für die Avifauna bedeutsam ist (z.B. Geo et al. 2009, LLUR 2013, OECOS GmbH 2012,Scholleset al. 2015). Die UFFR eignen sich daher gut für eine erste Abschätzung möglicher Konflikte mit der Avifauna auf Bundes- und Landesebene, sie sollten jedoch mit weiteren Flächenkategorien (z.B. SPA, Brut- und Rastgebiete) und Daten zur Avifauna (z.B. Zugvogelvorkommen) ergänzt werden. UFFR können damit sowohl für Umweltprüfungen, u.a. bei der Netzausbauplanung, als auch für weitere naturschutzfachliche Planungen verwendet werden. Darüber hinausgehend ist – analog zu UZVR/UZVFR – eine Berücksichtigung in Plänen der Raumordnung vorstellbar.

3.3 Einschränkungen

- fehlende Berücksichtigung von Inzisionen

Abb. 6 zeigt einen Ausschnitt der deutschlandweiten Karte der UZVFR mit Inzisionen (Insellinien) der Freileitungen, die nicht als zerschneidend berücksichtigt werden, obwohl sie sowohl das Landschaftsbild als auch die Avifauna beeinträchtigen können. Ähnliche Inzisionen können auch durch das Straßen- und Schienennetz vorliegen, was als großer Nachteil bei der Verwendung der UZVR und der meffbetrachtet wird (Esswein&Schwarz-von Raumer2006). Für die UF(F)R spielen Inzisionen zwar vermutlich keine große Rolle, da sie sehr kleinräumig sind und daher auch von den Insellinien vollständig durchschnitten werden, jedoch wäre auch hier eine Berücksichtigung sinnvoll, um sicherzugehen, dass alle möglichen Barrieren einbezogen werden.

Ein möglicher GIS-methodischer Ansatz zur Berücksichtigung von Inzisionen besteht in der Erstellung eines kontinuierlichen Distanzrasters, um z.B. Abstände zu Freileitungen und freileitungsferne Räume ermitteln zu können.

- unzureichende Datengrundlagen

Während bei den UZVR/UZVFR die Abgrenzung der Flächen lediglich auf der Größe in Kombination mit verschiedenen Zerschneidungselementen beruht, soll die Abgrenzung der UFR/UFFR biotische Zusammenhänge widerspiegeln. Die hierfür erforderlichen Datengrundlagen (u.a. Biotop- und Nutzungstypenkartierungen, selektive Biotopkartierungen) liegen jedoch nicht für alle Bundesländer gleichermaßen bzw. nur in sehr unterschiedlicher Form und Aktualität vor (zu den daraus resultierenden Problemen vgl. ausführlichHänel2007). Für die Berechnungen in diesem Beitrag wurden Daten von 2010 (UZVR) bzw. 2013 (UFR) verwendet, so dass sich die tatsächliche Zerschneidungssituation durch die Verkehrsinfrastruktur mittlerweile verändert haben kann.

3.4 Fortentwicklungsbedarf und -möglichkeiten

- Einbeziehung von Flächen mit potenzieller Bedeutsamkeit für den Naturschutz

In der hier dargestellten Analyse und Berechnung wurden für die UFFR lediglich Flächen berücksichtigt, die aktuell bereits eine hohe Bedeutung als Habitat oder Element des Biotopverbunds haben. Nicht betrachtet wurden Potenzialflächen, die aus Naturschutzsicht den länderübergreifenden und landesweiten Biotopverbund ergänzen bzw. für eine Wiedervernetzung von Lebensräumen erforderlich sein könnten.

Will man jedoch nicht nur den Status quo erhalten, sondern auch künftige Potenziale, müssten solche Flächen ebenfalls einbezogen werden. Die Betrachtung müsste dann um Flächen des länderübergreifenden Biotopverbunds (Fuchset al. 2010), der Lebensraumkorridore (Reck & Böttcher2005), der prioritäten Wiedervernetzung (Reck & Hänel2010), des Bundesprogramms Wiedervernetzung (BMUB 2012) und landesweiter Biotopverbundplanungen ergänzt werden (vgl. auch NABU 2014,Wurzel2015).

- Einbeziehung weiterer Flächenkategorien und Daten

UZVR/UZVFR erlauben eine erste Abschätzung der Bedeutung von Flächen für die Schutzgüter Landschaft und Mensch/menschliche Gesundheit bzw. Erholung. Da sie jedoch keine qualitativen Merkmale der jeweiligen Räume abbilden, sollten sie künftig – soweit möglich – mit Flächenkulissen überlagert werden, die die tatsächliche landschaftliche Qualität erfassen. Dies können bspw. Darstellungen schützenswerter Kulturlandschaften auf Länderebene (z.B. Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen) sein. Für die Bundesebene wird derzeit im Rahmen eines F+E-Vorhabens eine Raumkulisse von Landschaften mit bundesweiter Bedeutung im Sinne eines gutachterlichen Vorschlags erarbeitet. Dieser Vorschlag wird sich von den „schützenswerten Landschaften“ des Bundesamtes für Naturschutz (www.bfn.de/0311_schutzw_landsch.html,Gharadjedaghiet al. 2004) insofern unterscheiden, als er den Schwerpunkt nicht auf die Bedeutung von Landschaften für den Arten- und Biotopschutz legt, sondern auf die Bewahrung und Vielfalt von Landschaften als Teil des natürlichen und kulturellen Erbes abstellt. Dabei werden erfasst: Naturlandschaften, historisch gewachsene Kulturlandschaften, naturnahe Landschaften ohne wesentliche Prägung durch technische Infrastruktur sowie sonstige bedeutsame Einzellandschaften (Schwarzeret al., in Vorb.).

Für eine bessere Abbildung der tatsächlichen Kollisionsgefährdung für die Avifauna in UFFR sind Daten zum Vorkommen von Vogelarten erforderlich. Diese können zumindest teilweise Landschaftsplänen, Fachdatenbeständen der Naturschutzbehörden und Vogelschutzwarten sowie den Unterlagen zu EU-Vogelschutzgebieten entnommen werden. Die Artenvorkommen könnten dann mit ihrem Grad der Mortalitätsgefährdung nachBernotat & Dierschke(2016) abgeglichen werden, um die tatsächliche Kollisionsgefährdung der Vögel festzustellen. Dabei wird zwischen Brut- und Gastvogelarten unterschieden.

- Einbeziehung weiterer Zerschneidungselemente

In die vorliegende Analyse wurden nur Freileitungen der Hoch- und Höchstspannungsebene einbezogen. Auch von Freileitungen niedriger Spannungsebenen können jedoch zerschneidende Wirkungen ausgehen, so dass zu untersuchen ist, ob und – falls ja – in welchem Rahmen diese betrachtet werden sollten. Zusätzlich wäre eine Zerschneidungsanalyse unter Einbeziehung von Erdkabeln denkbar, durch die andere Schutzgüter beeinträchtigt werden als durch Freileitungen. Dies bedarf zunächst weiterer Untersuchungen, welche Schutzgüter davon besonders betroffen sind.

Weiterhin sollten bestehende Windkraftanlagen einbezogen werden, da sie sowohl bedeutende Auswirkungen auf die Landschaft (u.a.Demuthet al. 2013,Nohl2009) als auch auf die Vogelfauna (u.a.Grünkornet al. 2016,Hötkeret al. 2004, LAG VSW 2015,Langgemach & Dürr2017) haben können. Dadurch würde eine noch genauere Abbildung der tatsächlichen Zerschneidungssituation im Luftraum möglich. Die Windkraftanlagen liegen als Punktdaten vor, daher wäre ein Puffer um die Anlagen sinnvoll, um die tatsächlich beeinträchtigte Fläche abzubilden. Dabei könnte wie bei den Freileitungen für die Abbildung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes die durchschnittliche Sichtweite (u.a. abhängig von der Höhe der Anlagen) als Puffer verwendet werden, während dieser für die Vögel beispielsweise nur den tatsächlichen Radius der Rotorblätter umfassen könnte, also den Bereich, in dem die Vögel kollisionsgefährdet sind.

4 Fazit und Ausblick

In Planungen und Verfahren zum bundesweiten Ausbau der Stromnetze finden Zerschneidungswirkungen bisher kaum Beachtung. Auch werden Freileitungen in der Abgrenzung der Flächenkategorien und Konzepte zur Landschafts- und Habitatzerschneidung sowie zur Wiedervernetzung nicht berücksichtigt. Unzerschnittene verkehrs- und freileitungsarme Räume (UZVFR) sowie unzerschnittene freileitungsarme Funktionsräume (UFFR) können als neue Flächenkategorien bereits auf der Ebene der Bundesbedarfs- bzw. Bundesfachplanung berücksichtigt werden, um Konflikte mit dem Landschaftsbild (UZVFR) bzw. der Avifauna (UFFR) frühzeitig erkennen und vermeiden zu können. Bei ihrer Abgrenzung wurden Freileitungen der niedrigen Spannungsebenen sowie Insellinien jedoch nicht berücksichtigt. In künftigen Arbeiten sollten diese gemeinsam mit weiteren möglichen Zerschneidungselementen im Luftraum, z.B. Windkraftanlagen, einbezogen werden. Zusätzlich müssen zur sicheren Abbildung der Konflikte weitere Flächenkategorien und Daten herangezogen werden.

Trotz dieser Einschränkungen könnten die hier vorgestellten, neu abgegrenzten Flächenkategorien als erste Indikatoren einen wichtigen Beitrag zur besseren Abbildung der Konflikte des Stromnetzausbaus mit dem Landschaftsbild und der Avifauna leisten und damit zu einer naturverträglicheren Trassenfindung beitragen. Darüber hinaus können insbeondere die UZVFR ähnlich wie die UZVR Anwendung in der Raumordnung und überörtlichen Landschaftsplanung finden.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (Webcode NuL2231) zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Die vorgeschlagenen neuen Flächenkategorien „Unzerschnittene verkehrs- und freileitungsarme Räume“ (UZVFR) sowie „Unzerschnittene freileitungsarme Funktionsräume“ (UFFR) können insbesondere für die Planung des Stromnetzausbaus auf Bundes- und Landesebene als geeignete Indikatoren zur Abschätzung der Zerschneidungswirkungen von Freileitungstrassen dienen.

- Prinzipiell können sie, abhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung, auch in anderen Planungsprozessen (z.B. Raumordnung, Landschaftsplanung, Verkehrswegeplanung) genutzt werden.

- Insbesondere bilden UZVFR Auswirkungen des Stromnetzausbaus auf das Landschaftsbild, UFFR Auswirkungen auf die Avifauna ab.

- Perspektivisch können die beiden Flächenkategorien um weitere zerschneidende Elemente, etwa Inzisionen, Windkraftanlagen sowie Freileitungen der Mittel- und Niederspannungsebene, ergänzt werden.

- Die neu abgegrenzten Räume, die weder durch Siedlungen oder Verkehrswege noch durch Freileitungen zerschnitten sind, sollten bei Planungen mit einem besonders hohen naturschutzfachlichen Raumwiderstand bewertet werden.

Kontakt

M.Sc. Eva Thum (ehem. Wagner) hat im Sommer 2017 ihr Masterstudium „Environmental Planning“ an der TU Berlin abgeschlossen. Seit September 2017 ist sie als Landschaftsplanerin im Büro LACON-Landschaftsconsult schwerpunktmäßig im Bereich landschaftspflegerische Begleitplanung und Umweltverträglichkeitsstudien tätig.

M. Sc. (Biologie) Pascal Kinast ist seit 2012 als Mitarbeiter bei der Bosch & Partner GmbH tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen neben der Umwelt- und Landschaftsplanung vor allem bei Forschungsvorhaben im Bereich der Methodenentwicklungen zur Erfassung und Analyse der Umweltverträglichkeit erneuerbarer Energien und des Stromnetzausbaus sowie in der Entwicklung und Durchführung GIS-gestützter Raumanalysen.

Prof. Dr. Stefan Heiland ist Leiter des Fachgebiets „Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung“ der TU Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Landschaftsplanung, naturschutz- und planungsrelevante Auswirkungen des Klimawandels, gesellschaftliche Fragen des Naturschutzes, künftige Landschaftsentwicklung und ihre Ursachen.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.