Citizen-Science-Beobachtungsdaten

Abstracts

Anhand von zwei Praxisbeispielen wird der Prozess einer Plausibilisierung durchgespielt und es werden die Grenzen diskutiert. In einem zweiten Schritt werden mögliche Zeitpunkte zur Plausibilisierung im Arbeitsprozess dargestellt und kritisch hinterfragt. In beiden Schritten werden das hohe Potenzial einer möglichen Manipulation von Datensammlungen durch Plausibilisierung und auch deren potenzieller Einfluss auf die Motivation der Beobachter aufgezeigt.

Im Ergebnis wird festgestellt, dass die Plausibilisierung ihrerseits eine mögliche Quelle weiterer Fehler ist und nur eine Plausibilisierung durch den Datenverwender weitgehend unproblematisch sein kann. Insofern muss jeder kritisch hinterfragen, ob eine Plausibilisierung von Beobachtungsdaten wirklich notwendig ist oder ob nicht doch mit unveränderten Originaldaten gearbeitet werden kann.

Citizen Science Observation Data – Part 3: Practice of plausibility checks

Based on two practical examples, the study demonstrates the process of plausibility checks and discusses the limits of the procedure. In a second step, it illustrates possible points of time for plausibility checks in the work flow and provides a critical analysis. It outlines the high potential of possible manipulations of data collections in both steps by means of plausibility checks, and it explains their potential influence on the observers’ motivation. The results show that the plausibility check itself is a possible source of further errors and only a plausibility check carried out by the data user can be largely reliable. In this respect, it has to be questionned critically whether or not plausibility checks are necessary or if it wouldn’t be better to work with the original data instead.

- Veröffentlicht am

1 Durchführung der Plausibilisierung

Die beiden vorangegangenen Teile des Beitrags mit Betrachtungen zu Naturbeobachtungsdaten aus Citizen-Science-Projekten widmeten sich den potenziellen Fehlerquellen seitens der Beobachter und der Plausibilisierenden. Im dritten Teil geht es nun anhand konkreter Beispiele um die praktische Durchführung von Plausibilisierungen. Dabei stehen insbesondere die Grenzen dieses Verfahrens und dessen Anwendung im Arbeitsprozess im Mittelpunkt.

1.1 Praxisbeispiel einer Libellenbeobachtung

Am 10. Juli 2016 beobachtete einer der Autoren (SM) an seinem Gartenteich am Ortsrand von Langenholtensen, einem Stadtteil von Northeim in Südniedersachsen, eine männliche Moosjungfer, die er als Kleine Moosjungfer ( Leucorrhinia dubia ) bestimmte (Dijkstra2014).

Entsprechend der äußeren Merkmale (Abb. 1, Mitte) war das Tier eindeutig als Männchen der Kleinen Moosjungfer zu bestimmen: schwarze Pterostigmen, die farbigen Hinterleibsmale reichten kaum über die Segmentmitte und der Habitus war eher grazil mit einem erkennbar taillierten Hinterleib. Die ähnliche Schwesterart Nordische Moosjungfer ( Leucorrhinia rubicunda ) konnte deshalb offensichtlich klar ausgeschlossen werden.

Das vorhandene Wissen zur Biologie der Art sowie zu den Beobachtungsumständen könnte jedoch Zweifel an der Zuverlässigkeit der Bestimmung begründen:

- Die Art kommt typischerweise an oligo- bis mesotrophen, torfmoosreichen Gewässern vor. Der beflogene Gartenteich ist eutroph.

- Im TK25-Blatt 4226 gibt es bislang keine Beobachtungen dieser Art (Haacks2014,Ott2015). Die nächsten bekannten niedersächsischen Vorkommen liegen nach der Verbreitungskarte des NLWKN (Haacks2014) rund 20 km südlich bei Göttingen, ca. 30 km westlich im Solling und rund 35 km östlich bzw. nordöstlich im Harz.

- Die Beobachtungszeit des frischen Männchens (vgl. die noch erkennbar glänzenden Bereiche der Flügel) liegt am Ende der aus der Literatur bekannten Flugzeit.

Andererseits ist bei Odonatologen allgemein bekannt, dass es immer wieder einmal Extremwerte bei der Phänologie von Arten geben kann. So konnte am 08. Oktober 2015 einer der Autoren (JO) bei Trippstadt (Rheinland-Pfalz) einen Schlupfnachweis der Blaugrünen Mosaikjungfer ( Aeshna cyanea ) erbringen, der rund einen Monat nach dem bisher für Deutschland publizierten Maximalwert lag (Ott2016).

Bei der Betrachtung der vorgenannten Beobachtung der Kleinen Moosjungfer ist ferner zu berücksichtigen, dass Moosjungfern durchaus große Strecken zurücklegen können. Beispielsweise galt die Große Moosjungfer ( Leucorrhinia pectoralis ) vor 2012 in Rheinland-Pfalz als verschollen, der letzte Einzelfund lag anderthalb Jahrzehnte zurück. Dann wurde ein starker Einflug mit anschließender Ansiedlung der Art festgestellt, was die Bewertung dieser FFH-Art für Rheinland-Pfalz grundlegend geändert hat (Ott2012, 2014). Dies bestätigt die Fähigkeit von Großlibellen, aktiv oder passiv bis zu mehreren Dutzend bis mehreren Hundert Kilometern weit fliegen zu können (vgl.Corbet1999, Tab. A. 10.8;Wikelskiet al. 2006). Damit erscheint auch das oben dargestellte Auftreten am Gartenteich der Schwesterart Kleine Moosjungfer wiederum deutlich wahrscheinlicher.

Diskussion

In Anbetracht der obigen Sachverhalte stellt sich die Frage nach der Bewertung der behaupteten Beobachtung der Kleinen Moosjungfer ( Leucorrhinia dubia ). Muss die Beobachtung in Frage gestellt werden, weil die Beobachtungsumstände mit dem vorhandenen Literaturwissen nicht konform gehen? Gewinnt die Beobachtung durch den Fotobeleg an Plausibilität oder „Glaubwürdigkeit“? Würde man nur die Beobachtung ohne Fotobeleg gegen das vorhandene Wissen plausibilisieren, käme möglicherweise mancher zu einem ganz anderen Ergebnis. Denn eine Hochmoor- und Heideart außerhalb eines bekannten Vorkommens an einem Gartenteich als frisches Männchen am Ende der Flugzeit ist nicht wirklich wahrscheinlich.

Das Beispiel zeigt zum einen, dass Plausibilisierung tatsächlich keine Frage von „richtig“ oder „falsch“ ist. Ohne Bildbeleg ist die Beobachtung an sich noch immer die identische, wenn auch für manchen vielleicht nicht mehr plausibel. Zum anderen zeigt das Beispiel, dass eine Plausibilisierung gegen vorhandenes Wissen Tücken hat: Es kann stets nur gegen positives Wissen im Sinne der Aussage „Etwas ist vorhanden“ plausibilisiert werden.

Dieser Zusammenhang ist grundlegend und gilt für alle Faktoren wie Verbreitungsangaben, Flugzeiten etc. gleichermaßen. Damit sind aber der Plausibilisierung per se klare Grenzen gesetzt.

1.2 Praxisbeispiel zur Vogelphänologie

Das Phänomen einer potenziellen „Alien-Beobachtung“ (vgl.Munzingeret al. 2017b) soll nachfolgend anhand einer hypothetischen Extrembeobachtung eines Gartenrotschwanzes ( Phoenicurus phoenicurus ) vom 10. Januar detaillierter diskutiert werden.

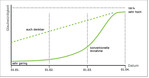

Der Gartenrotschwanz ist ein Transsahara-Zieher, der bis Ende September fast vollständig abgezogen ist. Im Frühjahr kommen Ende März die ersten Rückkehrer zurück, die Hauptankunftszeit liegt zwischen Mitte April und Anfang Mai, hat sich aber in den letzten Jahrzehnten zumindest in Großbritannien um gut elf Tag nach vorne verschoben (Newsonet al. 2016). Diese Einschätzung stimmt mit dem Phänologiediagramm aus naturgucker.de (Abb. 2) überein.

Ausgehend von diesen Daten wurde ein potenzieller Verlauf einer grundsätzlichen Glaubwürdigkeit für eine Beobachtung eines Gartenrotschwanzes in den Monaten Januar bis einschließlich März geschätzt (Abb. 3). Dazu wird unterstellt, dass die Glaubwürdigkeit einer solchen Beobachtung umso höher eingeschätzt wird, je näher das Beobachtungsdatum an publizierte Daten heranrückt. Bei der durchgezogenen Kurve wird davon ausgegangen, dass der Zugewinn an Glaubwürdigkeit exponentiell erfolgt. Denkbar wäre aber auch ein linearer Verlauf (gestrichelte Linie). Entsprechend würde einer hypothetischen Gartenrotschwanz-Beobachtung am 10. Januar eine sehr geringe (durchgezogene Linie) bis mittlere Glaubwürdigkeit (gestrichelte Linie) zugewiesen. Gestützt wird dies durch seinen Status als Langstreckenzieher mit einer geringen Zugflexibilität und als ausgesprochener Insektenfresser, für den es im Januar in unseren Breiten nicht viel adäquates Futter gibt. Fazit: Theoretisch spricht fast alles gegen eine solche Januar-Beobachtung eines Gartenrotschwanzes! Es muss sich also zwingend um eine „Alien-Beobachtung“ handeln, oder?

Diskussion

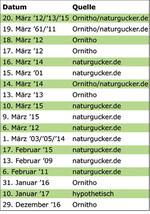

In Ornitho und naturgucker.de wurden nun die in Tab. 1 zusammengefassten tatsächlichen, im Sinne von veröffentlichten und so dokumentierten Beobachtungen gefunden, die alle mehr oder minder extrem sind.

Besonders bemerkenswert ist eine Gartenrotschwanz-Beobachtung aus Dezember letzten Jahres: ein junges Männchen (1. KJ), das von Dennis Burchardt letztmalig am 29.12.2016 im NSG „Braunschweiger Okeraue“ beobachtet wurde (Ornitho 2016). Die Beobachtung ist die letzte in einer Reihe von früheren Beobachtungen, die auch mit Belegbildern versehen sind. Im Kontext mit einer ebenfalls in Ornitho dokumentierten Beobachtung vom 31. Januar 2016 gewinnt nun unsere hypothetische Beobachtung vom 10. Januar plötzlich gegenüber der zuvor vorgenommenen Plausibilisierung, bei der wir nur gegen Literaturwissen plausibilisierten, deutlich an Glaubwürdigkeit. Sie kann nun nicht mehr einfach als „Alien-Beobachtung“ abgetan werden. Gestützt wird diese Einschätzung durch weitere Einzelbeobachtungen aus Ornitho und naturgucker.de für die Monate Februar und März.

Das konstruierte Beispiel zeigt, wie wenig sinnvoll eine „harte“ Plausibilisierung ist. Und es demonstriert deutlich die Konsequenzen dessen, was passiert, wenn man Einzelbeobachtungen kontinuierlich „wegplausibilisiert“. Das würde im diskutierten Fall dazu führen, dass auch unsere Beispielbeobachtung plötzlich unglaubwürdig würde und damit ebenfalls alle anderen Winterbeobachtungen.

Die Meinung der Autoren: Ein Gartenrotschwanz im Januar ist sicherlich ein seltenes, wahrscheinlich sogar sehr seltenes Ereignis, das aber möglich erscheint. Deshalb handelt es sich in ihren Augen dabei um keine „Alien-Beobachtung“! Aber selbstverständlich können (und werden) andere Plausibilisierer zu abweichenden Ergebnissen gelangen.

2 Einbindung der Plausibilisierung in den Arbeitsprozess

2.1 Grundsätzliche Möglichkeiten

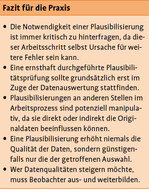

Ausgehend vom Arbeitsprozess mit einer modernen Internetplattform für Naturbeobachtungen kann eine Plausibilisierung grundsätzlich an vier unterschiedlichen Punkten ansetzen (Abb. 4):

1. beim Beobachten und Bestimmen im Gelände,

2. beim Melden der gemachten Beobachtungen,

3. beim Pflegen der Datensammlung,

4. beim Auswählen von Beobachtungsdaten für Auswertungen.

(1) beim Beobachten und Bestimmen

Jeder Beobachter plausibilisiert unbewusst und/oder bewusst beim Beobachten und dem damit verbundenen Bestimmen. Ohne eine Wahrscheinlichkeitsabschätzung ist kaum eine Bestimmung möglich. Selbst beim Einsatz wissenschaftlicher Bestimmungsliteratur trifft man regelmäßig auf Bereichsangaben wie „plus-minus groß“ oder „mehr oder minder dunkel“. Dann hilft es nur, das Ganze im Lichte des vorhandenen Wissens und, soweit verfügbar, der bereits gemachten Erfahrungen einzuschätzen. Vielfach laufen solche Prozesse intuitiv im Rahmen der Leistungen des Denksystems 1 ab. Einiges erfolgt aber gerade in kniffligen Fällen auch bewusst über das langsamer arbeitende Denksystem 2 (vgl. dazuKahneman2012). Diese Vorgänge entsprechen der neutralen grauen Hälfte des Pfeiles, da sie unumgänglich und insofern neutral sind, denn sie können weder als positiv noch als negativ bewertet werden.

Die potenzielle Beeinflussbarkeit dieser Prozesse durch Konformitätsdruck, Bestätigungsfehler, Expertengläubigkeit etc. ist aber grundsätzlich hoch (vgl.Munzingeret al. 2017a).

Mit Smartphones-Apps ist es wie mit klassischen Medien möglich, in diesen Prozess mit Informationen einzugreifen. Zum einen könnten solche Informationen in das neue Medium transferierte, erweiterte „harte“ Informationen bekannter Art sein, wie sie auch in Bestimmungsbüchern etc. zu finden sind, also Informationen wie Bilder, bestimmungsrelevante Merkmale usw. Durch eine intuitive, ansprechende Gestaltung kann die Akzeptanz gegenüber klassischen Medien gesteigert und auch für weniger Bewanderte zugänglich gemacht werden. Dies wird die inhaltliche Qualität von Beobachtungsdaten durchschnittlich steigern.

Zum anderen können auf diesem Wege während der Phase der Ergebnisfindung auch „weiche“ Informationen geliefert werden wie beispielsweise Fundkarten oder Phänologiediagramme, die in vielen Fällen lückenhaft sind bzw. Ausnahmen nur unzureichend berücksichtigen. Oder es ist denkbar, dass gar darauf basierende Werkzeuge für eine Plausibilisierung angeboten werden. In diesem Fall wird das Bestimmungsergebnis potenziell erheblich beeinflusst werden: Welcher Laienbeobachter wird sich trauen, eine Art zu melden, wenn eine App ihm als „Expertenmeinung“ mitteilt: „Die von Ihnen angegeben Art kommt an diesem Ort und/oder zu diesem Zeitpunkt nicht vor“ (vgl. Abschnitt 3.2)?

Eine solche Beeinflussung würde beispielsweise die weiter oben genannten Beobachtungen der Kleinen Moosjungfer mit hoher Wahrscheinlichkeit „wegplausibilisieren“, eine Meldung also in vielen Fällen verhindern. Im Ergebnis werden so gerade die außergewöhnlichen und deshalb potenziell besonders wertvollen Daten verloren gehen, die neue Erkenntnisse bringen könnten. Deshalb muss ein solches Vorgehen als potenziell manipulativ eingestuft werden und ist somit grundsätzlich abzulehnen (rote Pfeilhälfte, Abb. 4).

(2) beim Melden von Beobachtungen

Eine vergleichbare Situation ist beim eigentlichen Melden, also dem Erfassen der Naturbeobachtung zur Übertragung an eine Datensammlung anzunehmen, wenn diese auch auf den ersten Blick nicht ganz so empfindlich erscheint, da hier bereits in vielen Fällen eine Festlegung auf eine Bestimmung getroffen wurde.

Trotzdem werden an diesem Punkt deutliche Hinweise der Art „Diese Beobachtung ist unplausibel“ oder „Diese Beobachtung kann nicht sein“ mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Abbruch der Aktion führen. Dies wird aus den zuvor genannten Gründen als potenziell manipulativ eingestuft und ist deshalb grundsätzlich abzulehnen (rote Pfeilhälfte, Abb. 4).

Eine sanftere Alternative können Hinweise sein, die den Melder auf möglicherweise Ungewöhnliches aufmerksam machen und entsprechende Handlungsoptionen aufzeigen. Wichtig ist dabei immer, dass nur Hinweise im Konjunktiv gegeben, aber keine imperativen Forderungen gestellt werden. Als Beispiel soll hier der Hinweis zum nord- und mittelamerikanischen Dohlen-Grackel ( Quiscalus mexicanus ) dienen, den die Autovervollständigung von naturgucker.de bei der Eingabe von „Dohlen“ auswählt, wenn ein Beobachter die Mehrzahl von Dohle bei einer Meldung für Deutschland eintippt, weil er mehrere dieser Vögel gesehen hat (Abb. 5). Der Melder ist jederzeit dazu in der Lage, sich über diesen fachlichen Hinweis hinwegzusetzen.

Wir wissen aus einigen Fällen (naturgucker.de, unveröff.), dass selbst solche vorsichtigen Hinweise zu einem Abbruch führen können. Im Falle eines Dohlen-Grackels ist das vielleicht nicht wirklich schlimm, in anderen Fällen ist es allerdings möglicherweise zumindest unerfreulich. Diese Situation wird deshalb als potenziell bedingt manipulativ eingestuft (orangefarbene Pfeilhälfte, Abb. 4).

Prinzipiell besteht natürlich immer auch die Möglichkeit– den Autoren sind mehrere Beispiele dazu bekannt –, dass Plausibilisierer gemeldete Beobachtungen, die sie aus dem einen oder anderen Grund nicht gemeldet haben wollen, ablehnen. Viele dieser Beobachtungen haben sich dann durch eine weitere, unabhängige Überprüfung doch noch als richtig erwiesen.

(3) beim Pflegen der Datensammlung

Grundsätzlich erscheint eine bestehende Datensammlung weniger anfällig zu sein für Eingriffe, die psychisch-emotional manipulativen Charakter haben, denn der Prozess der Bestimmung ist abgeschlossen und die Beobachtung bereits gemeldet.

Dass dem jedoch keineswegs immer so ist, darf ernsthaft angenommen werden. Beispielsweise werden in Ornitho Beobachtungen, die nicht plausibel erscheinen, mit einem blauen Kreis mit Fragezeichen gekennzeichnet (Abb. 6), und Beobachtungen, die geändert werden sollten, mit einem gelben Kreis mit Werkzeugsymbol.

Wenn bereits die sanften Hinweise bei naturgucker.de in Einzelfällen zu einem Zurückschrecken der Melder führen, wie werden da wohl Beobachter auf eine solche deutliche Kennzeichnung reagieren? In rund 22,5 Millionen Beobachtungen finden sich bei Ornitho mit Stand vom 06.01.2017 rund 1 800 Beobachtungen mit Fragezeichen und rund 1 450 mit Werkzeugsymbol, zusammen also gerade mal 0,014 % aller Beobachtungen. Der Umstand, dass nur knapp jede siebentausendfünfhundertste Beobachtung Fragen aufwerfen soll, erscheint nicht wahrscheinlich. Erklärungen könnten u.a. sein, dass es entweder eine negative Rückkopplung auf die Melder gibt und diese deshalb Beobachtungen ändern oder löschen, oder alternativ, dass das System nicht wirklich wirksam ist. Wir vermuten aufgrund unserer Erfahrung, dass viele Beobachter ihre von Experten „negativ“ bewerteten Beobachtungen ändern oder ganz zurückziehen.

Damit ist ein solcher Eingriff in Datensammlungen als potenziell manipulativ einzustufen und abzulehnen (rote Pfeilhälfte, Abb. 4).

Diesem Zusammenhang sollten sich auch unbedingt die Macher des kommenden Schmetterlingsatlasses für Deutschland kritisch stellen, die alle Beobachtungen mit einer Plausibilitätsampel kennzeichnen wollen (M.Ochsemdl., 17.11. 2016).

Da die Aktivität der Beobachter stark von ihrer Motivation abhängt (Munzinger2015), können solche Kennzeichnungen auch direkt zu einem kontraproduktiven Rückgang der Meldetätigkeit führen, also per se als Filter fungieren.

Eine weichere Alternative stellen die Kommentare zu Beobachtungen und Bildern in naturgucker.de dar. Einerseits sind sie kein expertengeneriertes, systemseitiges Urteil, sondern „nur“ eine Meinungsäußerung anderer Beobachter, also auf Augenhöhe. Andererseits liefern die Kommentare die inhaltliche Argumentation, so dass auch Dritte der Diskussion folgen und sich eine eigene Meinung bilden können (Abb. 7).

Trotzdem gibt es selbst bei diesem Verfahren noch Beobachter, die sich angegriffen bzw. ungerechtfertigt kritisiert fühlen und daraufhin Beobachtungen und/oder Bilder löschen. Das Vorgehen ist deshalb trotz aller Vorsicht als potenziell bedingt manipulativ einzustufen (orangefarbene Pfeilhälfte, Abb. 4).

(4) beim Auswählen von Beobachtungsdaten zur Auswertung

Der einzige wirklich einwandfreie Weg für eine sinnvolle Plausibilisierung ist der Fall, dass diejenigen, die die Daten aus einer Sammlung zum Auswerten etc. übernehmen, diese im Zuge ihrer Verwendung plausibilisieren und gegebenenfalls Unerwünschtes aussortieren. Nur so kann es keine direkte Rückkopplung auf die Beobachter und den Datenbestand geben. Selbstverständlich sollte dabei sein, dass in der folgenden Arbeit die Gründe für die Auswahl offengelegt und diskutiert werden (grüner Pfeil, Abb. 4).

Ein weiterer Grund spricht für dieses Vorgehen: Plausibilisierung ist ein individuelles, höchst persönliches Urteil über Glaubwürdigkeit. Gerade als ernsthaft wissenschaftlich arbeitender Mensch wird man sich seine Unabhängigkeit wohl eher bewahren und nicht von einem möglicherweise nicht dokumentierten Urteil eines unbekannten Dritten abhängig machen wollen, zumal das gesamte Fundament, auf dem ein solches Urteil nur ruhen kann, zwangsläufig immer „unscharf“ ist.

2.2 Diskussion

Einerseits ist die Plausibilisierung von Beobachtungsdaten aus der Natur ein wichtiges Werkzeug für jeden, der mit solchen Daten arbeitet. Andererseits kann damit, wie mit vielen anderen Werkzeugen auch, viel Schaden angerichtet werden, wenn man vorher nicht alle Konsequenzen sorgfältig abwägt.

Der Rückgriff auf Experten kann dabei durchaus trügerisch sein: Diese sind keineswegs grundsätzlich Garanten für eine hohe Bestimmungsgenauigkeit. In einer Studie vonAustenet al. (2016) bestimmen Hummelexperten, Nicht-Experten mit Naturschutz-Hintergrund und Laien Hummelarten. Hierfür wurden ihnen je 20 Abbildungspaare aus Bestimmungsbüchern vorgelegt und sie sollten angeben, ob die beiden Zeichnungen jeweils dieselbe Art zeigen oder nicht. Insgesamt lag die Treffsicherheit hinsichtlich einer korrekten Antwort innerhalb der drei Gruppen durchweg deutlich unter zwei Drittel. Experten gaben in 56 % der Fälle eine richtige Antwort, Naturschützer in 54 % der Fälle und Laien in 57 % der Fälle. Damit lagen die Laien, die im Durchschnitt nur 0,1 Hummelart mit Namen kannten, sogar einen Prozentpunkt über dem Ergebnis der Experten, die immerhin im Durchschnitt 20,7 Namen der rund 40 britischen Hummelarten kannten.

Wissen und Erfahrung führen also meist, aber nicht zwangsläufig immer zu besseren Bestimmungsergebnissen und damit auch nicht zu besseren Plausibilisierungen. Zudem muss man berücksichtigen, dass jemand, der plausibilisiert, natürlich denselben kognitiven Täuschungen und Informationspathologien unterliegt wie alle anderen Menschen.

Plausibilisierungen durch Experten sollten deshalb nie zu Datenlöschungen führen, da dies mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit zu Datenverfälschungen führen kann. Ein probater Umgang mit als nicht plausibel eingeschätzten Beobachtungen kann es sein, wenn man solche Daten nicht unkommentiert anzeigen will, sie in den privaten Bereich des Beobachters zu verweisen und aus Auswertungen etc. auszuschließen. So ist es die Praxis bei eBird (eBird o.J.) und auch bei Artenfinder Rheinland-Pfalz (A.Schotthöfer,mdl.Mitt.,Januar 2017). Ein öffentliches Kennzeichnen solcher Naturbeobachtungen ist aufgrund der aufgezeigten potenziellen negativen Rückkopplungen auf die Naturbeobachter als bedenklich anzusehen.

3 Schlussfolgerungen

Eine Plausibilisierung liefert lediglich weiche, hochgradig individuelle Ergebnisse. Die Gründe dafür sind folgende:

- Die Fehler, die bei der Beobachtung und der folgenden Bestimmung entstehen und jeder Naturbeobachtung anhaften, sind aufgrund der kognitiven Eigenheiten des menschlichen Gehirns in vielen Fällen nicht abschätzbar (Munzingeret al. 2017a).

- Genauso wenig abschätzbar sind die Fehler, die bei einer Plausibilisierung aufgrund derselben und weiterer Ursachen zusätzlich entstehen (Munzingeret al. 2017b). Weitere Fehlerquellen werden in diesem Beitrag aufgezeigt.

- Die Evolution setzt das Entstehen von Abweichungen vom Durchschnitt voraus, da es sonst keine Ansatzpunkte für die natürliche Selektion gäbe, weshalb immer mit dem Ungewöhnlichen, „Aberranten“ gerechnet werden muss.

Wie die diskutierten Beispiele aus der Praxis zeigen, bietet dieser Gesamtkontext nur in Ausnahmefällen die Möglichkeit abzuschätzen, ob eine Plausibilisierung tatsächlich zu besseren Daten im Sinne von „mit weniger Fehlern behaftet“ führt. Die Wahrscheinlichkeit spricht wegen der zusätzlichen, prozessbedingten Fehlerquellen einer Plausibilisierung statistisch dagegen. Deshalb ist immer gut zu begründen, warum nicht unveränderte Originaldaten für eine wissenschaftliche Auswertung eingesetzt werden, sondern nur plausibilisierte Daten.

Ein abschließender Gedanke: Da über eine Plausibilisierung nie die Datenqualität an sich, sondern stets nur die Qualität der ausgewählten Daten beeinflusst werden kann, bleibt für eine generelle Verbesserung von Datenqualitäten als einzige Möglichkeit, die Beobachter aus- und weiterzubilden. Dies ist eine dringende Notwendigkeit, zumal die Zahl der Artenkenner in den letzten Jahren immer stärker zurückgeht (Frobelet al. 2014).

Literatur

Austen, G.E.,Bindemann, M.,Griffiths, R.A.,Roberts, D.L. (2016): Species identification by experts and non-experts: comparing images from field guides. Scientific Reports. doi:10.1038/srep33634 (zuletzt abgerufen am 01.01.2017).

Corbet, P.S. (1999): Dragonflies – Behaviour And Ecology Of Odonata. Harley, Colchester.

Dijkstra, K. (2014): Libellen Europas. Haupt, Bern.

eBird (o.J.): Understanding the eBird review and data quality process. ebird.org. help.ebird.org/customer/en/portal/articles/1055676-understanding-the-ebird-review-and-data-quality-process (zuletzt abgerufen am 21.01.2017).

Frobel, K.,Schlumprecht, H. (2016): Erosion der Artenkenner. Ergebnisse einer Befragung und notwendige Reaktionen. Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (4), 105-113.

Haacks, M. (2014): ArtporträtLeucorrhinia dubia – Kleine Moosjungfer. AG Libellen in Niedersachsen und Bremen. www.ag-libellen-nds-hb.de/libellen/artensteckbriefe/leucorrhinia-dubia-klei ne-moosjungfer/ (zuletzt abgerufen am 01.01. 2017).

Kahneman, D. (2012): Schnelles Denken, langsames Denken. Random House, München.

Munzinger, S.(2015): Citizen Science: Qualitätssicherung durch Motivation. Entomologie heute 27, 171-176.

–, Ott, J.,Schulemann-Maier, G.,Strub, O. (2017a): Citizen-Science-Beobachtungsdaten. Teil 1: Eigenschaften und Fehlerquellen. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (1), 5-10.

–, Ott, J.,Schulemann-Maier, G.,Strub, O. (2017b): Citizen-Science-Beobachtungsdaten. Teil 2: Theorie der Plausibilisierung. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (7), 229-235.

Newson, S.E.,Morab, N.J.,Musgrove, A.J.,Pearce-Higgins, J.W.,Gillings, S.,Atkinson, P.W.,Miller, R.,Grantham, M.J.,Baillie, S.R. (2016): Long-term changes in the migration phenology of UK breeding birds detected by large-scale citizen science recording schemes. Ibis 158, 481-495.

Ott, J. (2012): Zum starken Auftreten der Großen Moosjungfer –Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) – im Jahr 2012 in Rheinland-Pfalz nebst Bemerkungen zuLeucorrhinia rubicunda (L.) (Insecta: Odonata). Fauna Flora Rheinland-Pfalz 12 (2), 571-590.

– (2014): Zur Ansiedlung der Großen Moosjungfer –Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) – in der Pfalz (Insecta: Odonata). Fauna Flora Rheinland-Pfalz 12 (4), 1417–1424.

– (2015):Leucorrhinia dubia (VanDer Linden, 1825). Libellula Suppl. 14, 262-265.

– (2016): Ungewöhnlich später Schlupf der Blaugrünen Mosaikjungfer bei Trippstadt/Pfalz. POLLICHIA Kurier 32 (3), 16-17.

Ornitho (2016): Gartenrotschwanz-Beobachtung am 29.12.2016 im NSG „Braunschweiger Okeraue“. www.ornitho.de/index.php?m_id=54&id= 23143595 (zuletzt abgerufen am 31.12.2016).

Wikelski, M.,Moskowitz, D.,Adelman, J.SD.,Cochran, J.,Wilcova, D.S.,May, M.L. (2006): Simple rules guide dragonfly migration. Biology Letters 2, 325-329.

Yang, X. (2015): Exploring the World with Volunteered Geographic Information: Space, Place and People. Dissertation Ohio State University. https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1429609791&disposition=inline (zuletzt abgerufen am 29.12.2016).

Kontakt

Stefan Munzinger ist seit über 40 Jahren in Sachen Naturbeobachtungen unterwegs, viel auch als naturkundlicher Reiseleiter im Mittelmeergebiet. Hat ein breites naturkundliches Interesse, besondere Präferenzen sind Pflanzen (vor allem Systematik und Taxonomie der GattungOphrys ) und die Vögel. Initiator von naturgucker.de und Vorstand der gemeinnützigen Genossenschaft, die das Projekt trägt.

Dr. Jürgen Ott ist seit 1998 Geschäftsführer eines Umweltplanungsbüros (L.U.P.O. GmbH, Trippstadt), Studium der Biologie/Zoologie an der Universität Kaiserslautern, Lehrbeauftragter für Umweltplanung an der Universität Landau, seit 2015 Präsident der POLLICHIA (Naturforschende Gesellschaft). Schwerpunkte: Fauna (v.a. Libellen) und angewandte Landschaftsökologie.

Gaby Schulemann-Maier ist Leiterin Kommunikation bei naturgucker.de. Interessiert sich besonders für Vögel und Insekten und ist seit März 2008 Mitglied der Community. Hat seitdem weit über 40 000 Beobachtungen aus allen Artengruppen und mehr als 7 900 Fotos zusammengetragen. Schätzt es, bei Exkursionen das Zusammenspiel verschiedener Arten in Gebieten zu erkunden.

> g.schulemann-maier@naturgucker.de

Olaf Strub ist seit 2013 Geschäftsführer des NABU Rheinland-Pfalz. Seit frühester Kindheit begeisterter Naturbeobachter, zunächst vorwiegend Tagfalter. Später kamen weitere Tiergruppen hinzu, Konzentration aber auf die Vögel. Studium der Biologie mit den Fächern Zoologie, Botanik, Genetik und Kernchemie an der Universität Mainz. 2001 Diplomarbeit zu Zecken auf Singvögeln.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.