Urbane Fließgewässer

Abstracts

Um den ökologischen Zustand von Gewässern nachhaltig zu verbessern, sollte das Gewässermanagement auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen basieren. In dieser Studie werden das Biodiversitätspotenzial urbaner Gewässer untersucht, relevante Einflussfaktoren identifiziert und die Biodiversität verschiedener Gewässertypen verglichen, um daraus Managementempfehlungen abzuleiten. Dazu werden Daten zur Makrozoobenthosfauna aus einem mehrjährigen Monitoring zur Gewässergüte an 53 Probestellen in Braunschweig statistisch analysiert.

In der Untersuchung konnte mit 346 Taxa rund 80 % des regionalen Artenreichtums nachgewiesen werden, darunter 78 Rote-Liste-Arten. Eine erhöhte Strömungsvielfalt und -geschwindigkeit sowie eine gut ausgeprägte aquatische Vegetation beeinflussen die Diversität des Makrozoobenthos positiv, im Gegensatz zu einem erhöhten Anteil an Feinsediment. Ein naturnahes Gewässerumfeld und der Strukturreichtum der Sohle zeigen keinen signifikanten Einfluss. Gut durchströmte Gewässer haben die höchste Biodiversität und als einzige eine tendenziell naturnahe Artengemeinschaft. Im Durchfluss gestörte, schlammige sowie leicht chemisch belastete Gewässer erzielen die schlechtesten Ergebnisse.

Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, vor Erstellung eines Unterhaltungskonzepts die Qualitäten und Defizite der Gewässer zu analysieren und darauf abgestimmt konkrete Managementziele festzulegen.

Urban rivers and streams – Potential, major influences and management implications for promoting aquatic biodiversity in cities

To improve the ecological quality of water bodies it is useful to draw on a profound scientific knowledge for their management. The study investigated the biodiversity potential of urban streams and rivers, it identified the major determinants and compared the biodiversity of different types of urban streams in order to identify effective management implications. Additionally the study conducted statistical analyses of data on macrozoobenthos of long-term water quality assessments from 53 sites along rivers and streams in Braunschweig (Germany, Lower Saxony).

The results showed records of 80 % of the regionally occurring species (346 taxa), including 78 red list species. Whilst raised flow diversity and speed as well as aquatic vegetation positively influenced biodiversity, increased fine sediments and mud led to its decrease. No significant influence could be proven from natural shorelines and surroundings and a structural diversity of the riverbed. Streams with a good current showed the highest diversity and the most natural macrozoobenthos community. In contrast, streams with disturbed flow regimes, muddy riverbeds and certain chemical load showed the worst results with lower species diversity and degraded communities. As a conclusion, the study recommends to start with the analysis of qualities and deficits of the water bodies and to subsequently develop detailed objectives for their maintenance based on these results.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Wasserrahmenrichtlinie der EU (2000/60/EG, WRRL) fordert, dass sich spätestens bis 2027 die europäischen Oberflächengewässer in einem guten ökologischen Zustand befinden. Dieses Ziel wurde bisher allerdings nur für einen geringen Anteil der Gewässer erreicht (Umweltbundesamt 2015). Zudem ist der aktuelle Erhaltungszustand der Mehrzahl der FFH-Arten der Gewässer als „ungünstig" einzustufen und eine große Zahl von Gewässer- und Auenbiotopen gilt als gefährdet. Als Hauptgefährdungsursachen gelten Gewässerunterhaltung, -ausbau und beseitigung (Ellwangeret al. 2012). Dies legt nahe, dass gute Unterhaltungs- und Managementkonzepte notwendig sind, um eine nachhaltige Verbesserung der Gewässersituation zu erreichen.

Tatsächlich bestand in den letzten drei Jahrzehnten das Bestreben, den ökologischen Zustand von Fließgewässern durch ein angepasstes Management oder Renaturierungsmaßnahmen zu verbessern. Entsprechende Maßnahmen richten sich zumeist nach Handlungsempfehlungen, die sich an Leitbildern orientieren (z.B. Strukturgüte, LAWA 2000). Eine wissenschaftliche Begleitung ist dagegen eher die Ausnahme. Jedoch zeigte sich, dass gängige Renaturierungspraktiken in Fließgewässern wie die Erhöhung der Strukturvielfalt keinen generellen signifikanten positiven Effekt auf die aquatische Biodiversität hatten (Palmeret al. 2010). Dies unterstreicht, dass eine bessere Vernetzung von Praxis und Wissenschaft notwendig ist (Palmer2008), um solche Projekte ökologisch wie ökonomisch effektiv zu gestalten.

Insbesondere an Gewässern im städtischen Raum, die aufgrund des hohen Urbanisierungsgrades in Mitteleuropa in großer Zahl vorkommen und die als „heavily modified water bodies" (HMWB) auch Gegenstand der WRRL sind, herrscht eine spezielle Situation. Veränderte hydrologische und geomorphologische Eigenschaften, chemische Belastung sowie anthropogene Nutzung führen hier zu einem veränderten Wirkungsgefüge und zur Entstehung sogenannter „novel ecosystems" (Francis2014) – neuartige Ökosysteme, die sich durch anthropogen veränderte abiotische Faktoren und neuartige Artengemeinschaften auszeichnen, insbesondere durch das Hinzukommen von Neobiota (Hobbset al. 2016).

In diesem Zusammenhang ist grundlegende ökologische Forschung notwendig (Wengeret al. 2009), um die Zusammenhänge zu verstehen und effiziente Managementkonzepte zu entwickeln, die sowohl funktionelle Aspekte wie die Gewährleistung von Regenwasserabfluss und Hochwasserschutz als auch den Erhalt und die Förderung der Biodiversität berücksichtigen.Denn auch im urbanen Raum kann eine Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer und die Berücksichtigung der Biodiversität erfolgsversprechend sein, wie beispielsweise die ökologische Umgestaltung des Emschersystems im Ballungsraum Ruhrgebiet und seine Erfolgskontrollen zeigen (Korte & Semrau2013, Stemmer & Jacobs2015).

Diese Untersuchung soll dazu beitragen, Zusammenhänge zwischen urbanen Einflussfaktoren und der Biodiversität urbaner Fließgewässer zu verstehen. Dafür werden am Beispiel der Fließgewässer der Stadt Braunschweig

(1) das Potenzial urbaner Fließgewässer für die Förderung von aquatischer Biodiversität untersucht,

(2) Faktoren analysiert, welche die Biodiversität urbaner Gewässer beeinflussen, und

(3) charakteristische urbane Gewässertypen identifiziert und ihre Biodiversität verglichen.

Die Ergebnisse sollen die Grundlage dafür bilden, Konsequenzen für ein effektives, die Biodiversität förderndes Management an urbanen Fließgewässern abzuleiten.

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

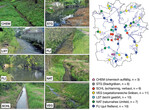

Untersucht wurden 53 Probestellen an als Regenwasservorfluter genutzten Fließgewässern in der Stadt Braunschweig (52°16 ' N, 10°31 ' O), die im Übergangsbereich zwischen dem ostbraunschweigischen Hügelland im Süden und dem norddeutschen Tiefland im Norden liegt. Die kleineren Fließgewässer im südlichen Bereich der Stadt lassen sich dem LAWA-Typ 18 (löss-lehmgeprägte Fließgewässer) zuordnen, die Fließgewässer im nördlichen Bereich dem LAWA-Typ 14 (sandgeprägte Fließgewässer). Die größeren Fließgewässer Schunter und Oker gehören zum Typ 15 bzw. 15_g ((große) sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse), wobei die Oker in zwei Umflutgräben geteilt durch das Stadtzentrum fließt.

Die untersuchten Gewässer liegen im gesamten Stadtgebiet verteilt, teils in der Innenstadt, teils in suburbanen Gebieten oder auch innerhalb landwirtschaftlicher sowie extensiv genutzter Freiflächen. Das Erscheinungsbild der Gewässer reicht von relativ naturnah bis stark urban geprägt. Die Gewässergüte der Probestellen lag durchgängig im - bzw. - -mesosaproben Bereich (Güteklasse II bzw. II-III nach DIN 38410), nur an einzelnen Probestellen wichen die Saprobiewerte zeitweise davon ab. In die Auswertung wurden nur solche Probestellen einbezogen, an denen es während des Untersuchungszeitraumes keine größeren Veränderungen gab.

2.2 Datenerfassung

Die Untersuchung erfolgte im Rahmen eines Drittmittelprojekts im Auftrag der Stadtentwässerung Braunschweig (SE|BS) zur Überwachung der Gewässergüte an Regenwasservorflutern. In den Jahren 2009 bis 2014 wurden gemäß DIN 38410 quartalsweise Makrozoobenthosproben genommen. Im gesamten Untersuchungszeitraum fanden durchschnittlich 20 (11–23) Beprobungen pro Probestelle statt. Die Bestimmung der Proben erfolgte im Labor und pro Probestelle und Beprobungsdurchgang wurde eine Taxaliste inklusive der Abundanzen pro Quadratmeter erstellt. Bei den meisten Taxa war die Bestimmung auf Artniveau möglich. Oligochaeta, Diptera, Larven der Coleoptera sowie einige weitere schwer bestimmbare Taxa wurden zumeist bis zur Gattung oder Familie bestimmt.

Als Umweltfaktoren wurden zum einen quartalsweise durch das Labor der SE|BS physikalisch-chemische Parameter erhoben und anschließend Mittelwerte für die einzelnen Probestellen berechnet. Zum anderen wurden einmalig im Sommer 2014 Daten zur Ausprägung der Struktur der Gewässer und ihres Ufers und Umfelds, der aquatischen Vegetation und der Strömungsverhältnisse erfasst. Dies geschah auf Basis des Kartierungsbogens für die Gewässerstrukturgüte (LAWA 2010, verändert) und das Feldprotokoll Makrophyten und Phytobenthos für das Bewertungsverfahren Phylib (LfU 2012). Insgesamt gingen 22 Variablen in die Analyse ein (Tab. A1 unter www.nul-online.de , Webcode 2231).

2.3 Auswertung

Zur Quantifizierung der Biodiversität der Makrozoobenthosfauna wurden die Taxalisten der einzelnen Beprobungen zu einer Gesamtliste pro Probestelle zusammengeführt. Um methodisch wie phänologisch bedingte Schwankungen in den Abundanzen auszugleichen, wurde jeweils die mittlere Abundanzklasse eines Taxons ermittelt (Berechnung exklusive der Beprobungen, in denen das Taxon nicht vorkam) und diese für die Analyse zu einer mittleren Individuenzahl rückgeführt. Die Einteilung folgte der Abundanzskala des Protokollbogens Freilandsortierung des Perlodes-Verfahrens nach EG-WRRL (Meieret al. 2006; Abweichung: Anzahl 4-8 = Klasse 1 rückgeführte Individuenzahl 1, 9–13 = Klasse 2 12, 14-30 = Klasse 3, nachfolgend gemäß Perlodes). Lag nur ein einmaliger Nachweis eines Taxons vor, wurde ihm ungeachtet der Individuenzahl die Abundanzklasse 1 zugeordnet. Da die Methode der Beprobung der Bestimmung der Gewässergüte diente und nicht der vollständigen Erfassung der Artengemeinschaft, können insbesondere seltene Taxa unterrepräsentiert sein. Durch die quartalsweise wiederholte Beprobung über einen längeren Zeitraum ist aber anzunehmen, dass das repräsentative Artenspektrum der einzelnen Probestellen erfasst wurde.

Mittels der Software Asterics (Version 4.0.4) wurden aus den Gesamttaxalisten relevante Biodiversitätsmetrics für die Probestellen berechnet [Abundanz, Anzahl Taxa, Anzahl Ephemeroptera/Plecoptera/Trichoptera = (EPT)-Taxa, Anteil Neozoen, Shannon-Index und Deutscher Faunaindex]. Zudem wurde die Zahl der Rote-Liste-Arten (Anzahl RL-Taxa) ermittelt (nachAltmüller2010, Haase1996, Jungbluth & Knorre2009,Reusch & Haase2000). Ein direkter Vergleich mit der Biodiversität nicht-urbaner Gewässer war mangels vergleichbarer Daten nicht möglich. Für einen Vergleich mit dem regionalen Artenpool wurde ein ebenfalls auf Gewässergüteuntersuchungen nach DIN 38410 basierender Verbreitungsatlas für aquatische Makroinvertebraten aus der Stadt Braunschweig und angrenzender Kreise und Städte verwendet (Faasch1999).

Zur Identifizierung der Wirkfaktoren an den Gewässern wurde mit den Umweltvariablen eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) durchgeführt. Diese Analyse diente der Reduktion der Umweltvariablen, indem miteinander korrelierte Variablen zu einer neuen Hauptkomponente (PC) zusammengefasst wurden, was die Anzahl der Variablen auf die wesentlichen Wirkfaktoren reduziert. Die Werte dieser PCs für die einzelnen Probestellen (site scores) wurden anschließend mit den Biodiversitätsmetrics korreliert, um den Einfluss der Wirkfaktoren auf die Biodiversität zu untersuchen.

Um die einzelnen Probestellen zu charakteristischen Gewässertypen zusammenzufassen, erfolgte eine hierarchische Clusteranalyse (Distanzmaß: euklidische Distanz), wobei die site scores der PCs für die Charakterisierung der Probestellen verwendet wurden. Für die so ermittelten Gewässertypen wurden die Biodiversitätsmetrics miteinander verglichen und mit Hilfe einer Varianzanalyse (ANOVA) auf signifikante Unterschiede geprüft. So wurde untersucht, ob sich die einzelnen Gewässertypen hinsichtlich ihrer Biodiversität unterscheiden.

3 Ergebnisse

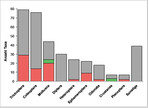

Insgesamt wurden 346 Makrozoobenthostaxa nachgewiesen, von denen 78 Taxa als gefährdet gelten und sieben als Neozoen eingestuft sind (Abb. 1). An den einzelnen Probestellen kamen durchschnittlich 60 (27-107) Taxa vor, pro Beprobung waren es im Durchschnitt 11 (0-29) Taxa.

Die PCA identifizierte sechs Hauptkomponenten (PCs) mit Eigenwerten > 1,0, die zusammen 70 % der Varianz erklärten (Tab. A2, Download unter www.nul-online.de , Webcode 2231). Die ersten vier PC zeigten auch bei Hinzufügen oder Nichtverwenden einzelner Variablen ein stabiles Ergebnis. Aufgrund der Korrelation mit den einzelnen Variablen lassen sich die PCs wie folgt interpretieren:

- PC1: zunehmende Strömungsvielfalt; Gradient von regulierten Gewässern zu solchen mit erhöhter O2-Sättigung und Strömungsdiversität;

- PC2: Zunahme von Feinsediment bei abnehmender Bebauung im Umfeld;

- PC3: zunehmende Deckung submerser Vegetation;

- PC4: zunehmend naturnahes Ufer hinsichtlich der Ausprägung des Laufes und der Breite des Saumes;

- PC5: zunehmender Strukturreichtum der Sohle, Gradient von stark verschilften Gewässern zu solchen mit stark strukturierter Sohle;

- PC6: Zunahme von Detritus im Gewässer.

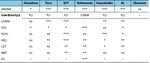

Bei der Korrelation der Biodiversitätsmetrics mit den PCs zeigte sich für drei der PCs ein statistisch signifikanter Zusammenhang (Abb. 2). So hat eine erhöhte Strömungsvielfalt (PC1) sowie eine zunehmende Deckung der submersen Vegetation (PC3) einen positiven Einfluss auf die Biodiversität. Insbesondere das Vorkommen von Arten der Roten Listen oder von EPT-Taxa wurde ebenso wie die Gesamtzahl der Taxa durch diese beiden Faktoren gefördert. Dagegen wirkte sich eine Zunahme von Feinsediment (PC2) negativ auf die Biodiversität aus. Das Vorkommen von Neozoen wurde von einer verringerten Strömungsvielfalt (PC1) begünstigt. Die Naturnähe der Artengemeinschaft wurde positiv durch eine zunehmende Strömungsvielfalt gefördert, von zunehmendem Feinsediment aber negativ beeinflusst. Im Zusammenhang mit einem naturnahen Ufer (PC4), einer strukturreichen Sohle (PC5) und Detritus im Gewässer (PC6) ließ sich kein signifikanter Einfluss auf die Biodiversität nachweisen.

Mittels Clusteranalyse ließen sich die Probestellen in sieben Gewässertypen einteilen (Abb. A1 unter www.nul-online.de , Webcode 2231; Abb. 3). Eine kleine Gruppe besteht aus chemisch leicht auffälligen Gewässern mit erhöhter Ammonium-Konzentration und erhöhtem chemischen Sauerstoffbedarf (CHEM), eine weitere bilden die größeren Stadtgräben inkl. Okerumflut mit Lage im Innenstadtbereich (STG). Ebenfalls im Innenstadtbereich lagen Gewässer mit hohem Anteil an Feinsediment und teils stark verschlammter Sohle (SCHL). Dagegen gab es in den landwirtschaftlich genutzten Flächen im Stadtrandbereich eine Gruppe mit vegetationsreichen, teils verschilften Gräben (VEG). Gruppen von Gewässern, die sowohl außerhalb als auch mitten im Siedlungsbereich lokalisiert sind, umfassten Gewässer, die leichten Störungen durch urbane oder landwirtschaftliche Nutzung im direkten Umfeld (LST) unterliegen, Gewässer mit naturnahem Umfeld (NAT) sowie Gewässer, die eine höhere Fließgeschwindigkeit und Strömungsdiversität aufwiesen (FLI).

Die Gewässer mit erhöhter Fließgeschwindigkeit und Strömungsdiversität (FLI) erreichten die besten Werte für die einzelnen Biodiversitätsmetrics (Abb. 4) und unterschieden sich dabei insbesondere in der Anzahl der EPT- und RL-Taxa von anderen Gewässertypen signifikant (Tab. 1). Zudem sind diese Gewässer die einzigen, deren Faunaindex größtenteils im positiven Bereich liegt, was auf eine tendenziell naturnahe Artengemeinschaft hinweist. Dagegen waren die Werte der chemisch auffälligen (CHEM) sowie der verschlammten (SCHL) Gewässer zumeist die schlechtesten und fielen besonders durch gestörte Artengemeinschaften und einen hohen Neozoenanteil auf. Die restlichen vier Gewässertypen lagen bei den meisten Metrics im Mittelfeld, wobei auffiel, dass Gewässer mit naturnahem Ufer (NAT) einen recht hohen Anteil an RL-Arten hatten und auch die leicht gestörten Gewässer (LST) und die Stadtgräben (STG) die zweithöchste mittlere Anzahl an EPT-Taxa aufwiesen. Für den Shannon-Index gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gewässertypen.

4 Diskussion

Der Artenreichtum der Makroinvertebraten der untersuchten Gewässer umfasste einen Anteil von 80 % am Artenreichtum der Region (vgl.Faasch1999).Goertzen & Suhling(2015) zeigten am Beispiel von Libellen, dass mitteleuropäische Großstädte im Durchschnitt 77 % des regionalen Artenpools aufweisen. Damit würde der Artenreichtum der Braunschweiger Fließgewässer den durchschnittlichen Erwartungen für eine Stadt entsprechen. Auffällig an den Biodiversitätsmetrics sind die fast durchgängig negativen Werte für den Faunaindex. Dies zeigt eine hydromorphologische Degradation der Gewässer an, was im urbanen Raum aber zu erwarten ist und in Mitteleuropa ein wesentliches Problem der Fließgewässer darstellt (Lorenzet al. 2004). Je höher die Degradation der Gewässer ist, desto höher liegt auch der Neozoenanteil. So stellt auchEggers(2013) die höchsten Neozoenanteile in Gewässern mit schlechter Strukturgütebewertung fest. Insgesamt spielten Neozoen in den untersuchten Gewässern aber eine untergeordnete Rolle, zumal nur zwei der sieben Taxa ( Proasellus coxalis und Potamopyrgus antipodarum ) in hoher Stetigkeit und Abundanz auftraten.

Im Vergleich zur gesamten Region (Faasch1999) beträgt der Anteil an RL-Taxa 53 % und ist somit im Gegensatz zur Gesamttaxazahl in den untersuchten Gewässern verhältnismäßig geringer. Dennoch wurden 78 Arten naturschutzrelevanter Taxa in den urbanen Gewässern nachgewiesen und in allen Gewässertypen, selbst in denen mit der geringsten Biodiversität, wurden zumindest einzelne RL-Taxa gefunden. Dies zeigt ebenso wie die guten Ergebnisse für die Biodiversitätsmetrics in einigen Gewässertypen, dass die urbanen Gewässer trotz aller Einschränkungen ein gutes Potenzial zur Förderung aquatischer Biodiversität besitzen. Ein besonders positives Beispiel liefert dafür die RL- und FFH-Libellenart Grüne Flussjungfer ( Ophiogomphus cecilia ): Sie wurde als Zielart für die Braunschweiger Flüsse ausgewiesen (LaReg 2008) und hat sich seit Mitte der 1990er-Jahre im Stadtgebiet ausgebreitet und eine große Population etabliert (Suhlinget al. 2009).

Dieses gute Potenzial kann durch ein gezieltes Management der Gewässer verwirklicht werden, wenn bekannt ist, welche Faktoren die Biodiversität beeinflussen. Die vorliegende Analyse identifiziert auf Basis des zur Verfügung stehenden Datensatzes drei Faktoren, die signifikanten Einfluss auf die Biodiversität haben:

- Strömung bildet den wesentlichen Einflussfaktor (PC1). Gewässer mit höherer Strömungsgeschwindigkeit und -diversität und damit auch erhöhter Sauerstoffsättigung weisen die höchste Diversität sowie tendenziell fließgewässertypische Artengemeinschaften auf. Durch starke hydromorphologische Veränderungen sind die Strömungsverhältnisse und der Abfluss in urbanen Fließgewässern oft gestört, was auch ökologische Konsequenzen hat (Konrad & Booth2005). So kann neben dem häufigeren Auftreten kurzzeitiger, starker Flutungsereignisse der Durchfluss z.B. durch direkte Regulation oder eine gestörte Grundwasseranbindung stark herabgesetzt sein und eine Kanalisierung zu einer verminderten Strömungsdiversität führen. Dies kann Sauerstoffarmut, Strukturarmut der Sohle oder die Auswaschung von Organismen zur Folge haben, was die Ansiedlung sensitiver Taxa beeinträchtigt.

- Eine weitere Folge einer verminderten Durchströmung sind Ablagerungen von Feinsediment und organischem Material . Damit können zudem ein erhöhter CSB und eine erhöhte NH4-Konzentration einhergehen (vgl. Tab. A2 unter www.nul-online.de , Webcode 2231). Die Ergebnisse belegen, dass die Menge an Feinsediment ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor ist (PC2) und eine von Feinsediment überlagerte Sohle die Biodiversität beeinträchtigt. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen u.a. auchWoodet al. (2016), die einen negativen Einfluss auf verschiedene Taxa nachweisen konnten.

- Zudem wird durch eine Schlammauflage die Gewässervegetation beeinflusst: Entsprechende Untersuchungsgewässer waren in der Regel vegetationsarm oder mit dichtem (Schilf)röhricht bewachsen. Fließgewässertypische Submersvegetation war dagegen nur rudimentär ausgebildet. Die aquatische Vegetation wird generell als wichtiger Einflussfaktor für die Biodiversität von Gewässern angesehen, da sie vielfältige Mikrohabitate und Ressourcen für aquatische Organismen bietet (Cortelezziet al. 2013,Hassallet al. 2011,Sahlén & Ekestubbe2001). Entsprechend zeigt sie sich auch in dieser Untersuchung als ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor (PC3), was ebenso für urbane Stillgewässer belegt ist (Goertzen & Suhling2013). Neben hydrologischen Störungen können demnach intensive Unterhaltungsmaßnahmen wie die Räumung und regelmäßige Entkrautung von Gewässern ein wesentliches Problem urbaner Gewässer darstellen.

Für urbane Stillgewässer zeigt sich, dass auch die Ufervegetation und die Natürlichkeit des Ufers positiven Einfluss auf die Biodiversität hat (Goertzen & Suhling2013), was an urbanen Fließgewässern jedoch nicht festgestellt werden konnte. Entgegen verbreiteter Empfehlungen für eine naturnahe Lauf- und Uferentwicklung und zahlreicher Studien, die die Bedeutung der Ufervegetation hervorheben (z.B.Rios & Bailey2006), zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung keinen Zusammenhang zwischen der Biodiversität und einem naturnahen Ufer. Dies deutet darauf hin, dass für das Makrozoobenthos die Qualität der aquatischen Habitate relevanter sein könnte als die der sie umgebenden terrestrischen Flächen.

Ebenso konnte kein Zusammenhang zwischen dem Strukturreichtum der Sohle eines Fließgewässers und der Biodiversität nachgewiesen werden. Dies entspricht den Ergebnissen vonPalmeret al. (2010), die in einer Metaanalyse belegen konnten, dass eine Erhöhung der Strukturvielfalt nicht grundsätzlich zu einer erhöhten Biodiversität führt. Eine positive Auswirkung zeigt sich in dieser Untersuchung nur indirekt durch eine erhöhte Strukturvielfalt, bedingt durch die Ausprägung der Strömungsverhältnisse, der Sohlbeschaffenheit und der Vegetation.

Aufgrund bisher nicht aufbereitet vorliegender Daten zu den Unterhaltungsmaßnahmen an den untersuchten Gewässern konnten diese nicht als potenzielle Einflussfaktoren in der Analyse berücksichtigt werden. Vergleicht man aber die Gewässertypen und ihre Unterschiede in den Biodiversitätsmetrics, so lassen sich Zusammenhänge mit den zuvor diskutierten Einflussfaktoren erkennen und entsprechend Rückschlüsse auf eine biodiversitätsfördernde Gestaltung und Unterhaltung ziehen. Die besten Ergebnisse zeigen Gewässer der Gruppe FLI, da dort günstige Strömungsverhältnisse kombiniert mit einer strukturierten, feinsedimentarmen Sohle und fließgewässertypischer Vegetation ausgeprägt waren (PC1, 2 und 3), obwohl ihr Verlauf oft geradlinig und das Ufer teilweise befestigt ist und Nutzungen nah an das Gewässer heranreichen. Gewässer der Gruppe LST sind noch stärker durch künstliche Strukturen wie Sohl- oder Uferverbau und Nutzungen im direkten Umfeld geprägt. Sie erreichen dennoch durchschnittlich gute Werte für die Biodiversität, vermutlich da die Strömung, Sohle und Vegetation vergleichsweise gut ausgeprägt sind. Hier wird noch einmal deutlich, dass Verbau, urbane Umfeldnutzung und Innenstadtlage offenbar weniger Einfluss haben als hydrologische und strukturelle Eigenschaften der Gewässersohle. Der Fokus der Unterhaltung solcher Gewässer sollte daher auf dem Erhalt und der Optimierung dieser Eigenschaften liegen. Bei grundlegenden Umgestaltungsmaßnahmen sollte darauf geachtet werden, diese Situation nicht zu verschlechtern, z.B. durch künstliche Laufverlängerung oder Strukturanreicherung, die Strömung und Durchfluss deutlich reduzieren.

Dass das Umfeld weniger relevant ist (vgl. PC 4), belegen auch die durchschnittlichen Ergebnisse der Gewässer mit naturnahem Umfeld (NAT), obwohl der vergleichsweise hohe Anteil an RL-Arten darauf hindeutet, dass das Umfeld tendenziell für sensitive Taxa von Bedeutung ist, sofern die Strukturen im Gewässer selbst geeignet sind.

Die vegetationsreichen Gräben (VEG), an denen größtenteils emerse Makrophyten wachsen, liegen ebenfalls im Mittelfeld und weisen zumeist einen hohen Anteil an Litoralarten auf, was auf einen zu geringen Durchfluss schließen lässt (PC1). Wenn auch nicht fließgewässertypisch, so lässt sich doch – begünstigt durch die aquatische Vegetation – eine durchschnittlich artenreiche Zönose nachweisen (PC3). Bei der Unterhaltung empfiehlt es sich hier, den Erhalt einer artenreichen Vegetation zu fördern, also sowohl auf intensive Entkrautungen zu verzichten als auch vollständiges Verkrauten, insbesondere Verschilfen, zu verhindern, da dies zu verringerter Durchströmung und Verschlammen der Sohle führt.

Die verschlammten Gewässer (SCHL) sind geprägt durch zu geringen Abfluss, eine monotone, teils verbaute Sohle und dadurch bedingte Ablagerung von organischem Material, fehlende Vegetation und Sauerstoffdefizite. Hier lässt sich bei allen Einflussfaktoren (PC1, 2 und 3) ein deutliches Defizit erkennen, was sich auch in den schlechten Ergebnissen für die Biodiversität spiegelt. Um die Situation hier zu verbessern, wäre eine grundlegende hydromorphologische Umgestaltung nötig.

An den Gewässern der Gruppe CHEM erklären die Ausprägung der Strömung, Sohle und Vegetation die schlechtesten Werte der Biodiversitätsmetrics nur teilweise bzw. sie stehen im Wechselspiel mit chemischen Parametern (NH4und CSB). Hier ist anzunehmen, dass letztere die wesentliche Ursache für die sehr geringe Biodiversität darstellen. Dies unterstreicht, dass die Wasserqualität ebenfalls wesentlich für eine artenreiche Makrozoobenthoszönose ist, was auch weitere Studien belegen (z.B.Adámek & Jurajda2001). Eine Verbesserung der gesamtstädtischen Wasserqualität kann langfristig durch ein entsprechendes Abwassermanagement und regelmäßiges Monitoring erreicht werden.

Dank

Die Durchführung der dieser Studie zugrundeliegenden Gewässergüteuntersuchungen wurde beauftragt und finanziert durch die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS). Wir möchten dem Auftraggeber sowie der Stadt Braunschweig dafür danken, dass wir die umfangreichen Daten im Rahmen dieser Studie nutzen und publizieren durften.

Literatur

Adámek, Z., Jurajda,P. (2001): Stream habitat or water quality – what influences stronger fish and macrozoobenthos biodiversity? Ecohydrol. Hydrobiol. 1, 305-311.

Altmüller, R., Clausnitzer, H.-J. (2010): Rote Liste der Libellen Niedersachsens und Bremens – 2. Fassung, Stand 2007. Inform.d. Naturschutz Nieders. 30, 209-260.

Cortelezzi, A., Sierra, M.V., Gómez, N., Marinelli, C., Capítulo, A.R. (2013): Macrophytes, epipelic biofilm, and invertebrates as biotic indicators of physical habitat degradation of lowland streams (Argentina). Environ. Monit. Assess. 185, 5801-5815.

Eggers,T. (2013): Aquatische Neozoen in Fließgewässern des urbanen Raumes der Stadt Braunschweig. Deutsche Gesellschaft für Limnologie, erweiterte Zusammenfassungen der Tagungsbeiträge 2012, 191-196.

Ellwanger, G., Finck, P., Rücken, U., Schröder, E.(2012): Gefährdungssituation von Lebensräumen und Arten der Gewässer und Auen in Deutschland. Natur und Landschaft 87 (4), 150-155.

Faasch, H. (1999): Verbreitungsatlas der Fließgewässerfauna in der Region Braunschweig. Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz, Betriebsstelle Süd, 262 S.

Francis, R.A. (2014): Urban rivers: novel ecosystems, new challenges. WIREs Water 1, 19-29.

Goertzen, D., Suhling, F. (2013): Promoting dragonfly diversity in cities: major determinants and implications for urban pond design. J. Insect Conserv. 17, 399-409.

–, Suhling,F. (2015): Central European cities maintain substantial dragonfly species richness – a chance for biodiversity conservation? Insect Conserv. Divers. 8, 238–246.

Haase, P. (1996): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Wasserkäfer mit Gesamtartenverzeichnis. Inform.d. Naturschutz Nieders. 3/96, 1- 20.

Hassall, C., Hoolinshead, J., Hull, A.(2011): Environmental correlates of plant and invertebrate species richness in ponds. Biol. Conserv. 20, 3189-3222.

Hobbs, R.J., Arico, S., Aronson, J., Baron, J.S., Bridgewater, P., Cramer, V.A., Epstein, P.R., Ewel, J.J., Klink, C.A., Lugo, A.E., Norton, D., Ojima, D., Richardson, D.M., Sanderson, E.W., Valladares, F., Vilá, M., Zamora, R., Zobel, M. (2006): Novel ecosystems: theoretical and management aspects of the new ecological world order. Global Ecol. Biogeogr. 15, 1-7.

Jungbluth, J.H., Knorre, D. von(2009): Rote Liste der Binnenmollusken [Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia)] in Deutschland. 6. revidierte und erweiterte Fassung 2008. Mitt. dtsch. malakozool. Ges. 81, 1- 28.

Konrad, C.P., Booth, D.B. (2005): Hydrologic changes in urban streams and their ecological significance. American Fisheries Society Symposium 47, 157-177.

Korte, T., Semrau, M. (2013): Erfolgskontrollen von Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern. Fachtagung 10./11. Juni 2013, Paderborn. NUA-Seminarber. 11.

LaReg (2008): Pflanzen- und Tierartenschutzkonzept Stadt Braunschweig. Im Auftrag von Stadt Braunschweig, Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz, Abteilung Umweltschutz, 208 S. + Anh.

LfU (2012): Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos – Phylib. Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de , Stand 2012.

LAWA (2000): Gewässerstrukturgütekartierung in der Bundesrepublik Deutschland – Verfahren für kleine und mittelgroße Fließgewässer. Kulturbuch, Schwerin, 22 S. + Anhang.

Lorenz, A., Hering, D., Feld, C.K., Rolauffs, P. (2004): A new method for assessing the impact of hydromorphological degradation on the macroinvertebrate fauna of five German stream types. Hydrobiologia 516, 107-127.

Meier, C., Haase, P., Rolauffs, P., Schindehütte, K., Schöll, F., Sundermann, A., Hering, D.(2006): Methodisches Handbuch Fließgewässerbewertung zur Untersuchung und Bewertung von Fließgewässern auf der Basis des Makrozoobenthos vor dem Hintergrund der EG-Wasserrahmenrichtlinie. www.fliessgewaesserbewertung.de , Stand 2006.

Palmer, M.A. (2008): Reforming Watershed Restoration: Science in need of application and applications in need of science. Estuar. Coast. 32, 1-17.

–, Menninger H. L., Bernhardt,E. (2010): River restoration, habitat heterogeneity and biodiversity: a failure of theory or practice? Freshwater Biol. 55, 205-222.

Reusch, H., Haase, P.(2000): Rote Liste der Eintags-, Stein- und Köcherfliegenarten Niedersachsens mit Gesamtartenverzeichnis (2. Fassung, Stand 1.10.2000). Inform.d. Naturschutz Nieders. 4/00, 1-20.

Rios, S.L., Bailey, R.C. (2006): Relationship between riparian vegetation and stream benthic communities at three spatial scales. Hydrobiologia 553, 153-160.

Sahlén, G., Ekestubbe,K. (2001): Identification of dragonflies (Odonata) as indicators of general species richness in boreal forest lakes. Biodivers. Conserv. 10, 673-690.

Stemmer, B., Jacobs,G. (2015): Erfolgreiche Wiederansiedlung der Groppe im Em-scher-Einzugsgebiet. Natur in NRW 2015 (4), 13-17.

Suhling, F., Martens, A., Leipelt, K. G., Schütte, C., Hoppe-Dominik, B.(2009): Libellen Braunschweigs – Verbreitungsmuster und Bestandstrends der Libellenfauna einer Großstadt (Odonata). Braunschw. Nat.kdl. Schr. 8 (2), 449-476.

Umweltbundesamt (2015): www.umweltbundesamt.de/daten/gewaesserbelastung/fliessgewaesser/ oekologischer-zustand-der-fliessgewaesser, Stand 01.04.2016.

Wenger, S.J., Roy, A.H., Jackson, C.R., Bernhardt, E.S., Carter, T.L., Filoso, S., Gibson, C.A., Hession, W.C., Kaushal, S.S., Marti , E., Meyer, J.L., Palmer, M.A., Paul, M.J., Purcell, A.H., Rami rez, A., Rosemond, A.D., Schofield, K.A., Sudduth, E.B., Walsh, C.J. (2009): Twenty-six key research questions in urban stream ecology: an assessment of the state of the science. J. N. Am. Benthol. Soc. 28 (4), 1080-1098.

Wood, P.J., Armitage, P.D., Hill, M.J., Mathers, K.L., Millet, J.(2016): Faunal response to fine sediment deposition in urban rivers. In:Gilvear, D.J., Greenwood, M.T., Thoms, M.C., Wood, P.J., River Science: Research and Management for the 21st Century, First Edition, Wiley, 223-238.

Fazit für die Praxis

Da die Ausgangssituation der Fließgewässer einer Stadt und damit die Wirkfaktoren sehr unterschiedlich sein können, werden keine allgemeingültigen Managementempfehlungen ausgesprochen. Vielmehr wird empfohlen, die jeweiligen Qualitäten und Defizite der Gewässer vor der Maßnahmenplanung zu identifizieren. Hierfür stellen Methoden der multivariaten Statistik ein gutes Werkzeug dar. Auf den Ergebnissen solcher Auswertungen basierend können sinnvolle Ziele und effektive Maßnahmen festgelegt werden, die auf die jeweiligen Qualitäten und Defizite abgestimmt sind.

Auf Basis der Ergebnisse für die Braunschweiger Fließgewässer ergeben sich folgende Leitsätze für ein die Biodiversität förderndes Gewässermanagement:

- Gute Strömungsverhältnisse und die damit verbundene Ausprägung der Sohle und der aquatischen Vegetation sind essenziell und haben größeren Einfluss auf die Biodiversität als eine naturnahe Ausprägung der Ufer und des Umfelds.

- Zu vermeiden sind alle Faktoren, die zu einer künstlichen Herabsetzung der Fließgeschwindigkeit und zur Verschlammung führen.

- Neben den hydrologischen und morphologischen Eigenschaften muss eine ausreichend gute Wasserqualität gewährleistet sein.

Kontakt

Diana Goertzen promoviert am Institut für Geoökologie der TU Braunschweig und arbeitet als wissenschaftliche Angestellte in gewässerökologischen Projekten mit Arbeits- und Forschungsschwerpunkt in der aquatischen Biodiversität urbaner Lebensräume. Studium der Biologie an der Ruhr-Universität Bochum mit Schwerpunkt Ökologie und Entomologie. Anschließend Arbeit im Grünflächenmanagement (HVG, Datteln) sowie freiberufliche biologische Gutachtertätigkeit.

> d.goertzen@tu-braunschweig.de

Dr. Thomas Ols Eggers ist seit 2010 als Gewässerbiologe beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz tätig. Studium der Biologie an der TU Braunschweig mit dem Schwerpunkt Aquatische Ökologie. Nach seinem Studium dort wissenschaftlicher Angestellter in gewässerökologischen Projekten am Zoologischen Institut, dem Institut für Geoökologie und dem Leichtweiß-Institut für Wasserbau.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.