Abschaltzeiten für Windkraftanlagen zur Reduzierung von Vogelkollisionen

Abstracts

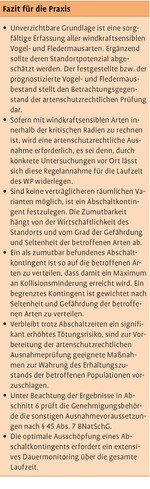

Der Beitrag beschreibt den Einsatz von Abschaltzeiten zur Minderung von Vogel-Kollisionen an Windkraftanlagen (WKA). Der Ansatz wurde im Auftrag des Landkreises Osnabrück entwickelt und ist als Hilfestellung für Antragsteller und Betreiber von WKA beim Umgang mit artenschutzrechtlichen Konflikten gedacht. Das Verfahren, mit dem Phasen eines besonders hohen Kollisionsrisikos ermittelt wurden, wird beschrieben, kritisch diskutiert und weiterer Untersuchungsbedarf mit konkreten Optionen thematisiert. Der optimierte Einsatz von Abschaltzeiten wird im Rahmen eines artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahrens nach § 45 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz angesiedelt und die Voraussetzungen dafür behandelt.

Zu der Frage, ob die Öffnung des Blicks auf die artenschutzrechtliche Ausnahme zu einer Schwächung bisheriger Handlungsempfehlungen führt, kommt die Auswertung zu dem Ergebnis, dass Abschaltzeiten für Vögel zur Vermeidung von Kollisionen gegenüber der bisherigen Praxis Verbesserungen für die betroffenen Arten bringen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustands für nicht vermiedene Kollisionsrisiken festzulegen sind, für die anhand der bisherigen Genehmigungspraxis erste Vorschläge zu ihrer Herleitung und Dimensionierung geliefert werden.

Temporary shut-down of wind turbines to reduce risk of bird collision – Proposal of methods for the derogation procedure according to European species protection

The study investigates the effectivity of a temporary shut-down of wind turbines to minimise bird collision. The project was commissioned by the County of Osnabrück, intended as an assistance for project sponsors and operators of wind farms when dealing with conflicts of legal species protection. The approach helps to identify phases of particular high risk of collision. The paper describes and critically discusses the approach, and it outlines further need of research and detailed options. The optimised application of shut-down periods is assessed as requiring a derogation procedure according to § 45 (7) of the Federal Nature Conservation Act, and its preconditions are outlined. In terms of the question if the opening of the approach towards a derogation procedure generally weakens existing recommendations for action, the analysis concludes that the temporary shut-down of species reduces collisions which is an improvement for the concerned species compared to the existing practice. This is particularly true against the background that measures to maintain the conservation status have also to be taken for unavoided collision risks. The paper provides first proposals for their derivation and dimensioning in the context of the existing approval system.

- Veröffentlicht am

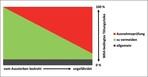

Scheme of different grades of killing risk. Black: killing risk that cannot be avoided anywhere. Red: increased risk of killing that cannot be further reduced by temporary shut-downs: Green: killing risk that can be avoided by temporary shut-downs.

1 Ausgangssituation

Der derzeitige Umgang mit dem Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bei der Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA) oder Windparks (WP) ist unbefriedigend: Er schwankt zwischen einem Totalverbot von Anlagen, wenn „prominente“ Vogelarten wie Rotmilan, Schwarzstorch oder Uhu bei den Planungen angetroffen werden, und der weitgehenden Ignorierung des individuenbezogenen Tötungsverbots beim Vorkommen häufigerer Arten. Der Weg zwischen diesen beiden Polen, die artenschutzrechtliche Ausnahme (§ 45 Abs. 7 BNatSchG), wird entweder gar nicht oder nur in pauschalierter Form beschritten. Auch Abschaltzeiten für kollisionsgefährdete Vogelarten werden dabei – im Gegensatz zu solchen für Fledermäuse – höchstens punktuell (z.B. Acker: Abschaltung am Erntetag bis 3-4 Tage nach Beendigung der Stoppelbrache; Mähwiese: Abschaltung während der Mahd bis 3–4 Tage danach) festgesetzt. Das damit verbundene Potenzial an Risikominimierung bleibt so unausgeschöpft, wie z.B. Marques et al. (2014) feststellen: “Although turbine shutdown on demand seems to be a promising minimization technique, evidence of its effectiveness in different areas and for different target species is lacking.”

Im Rahmen eines Gutachtens für den Landkreis Osnabrück wurden Vorschläge zur Festlegung von Abschaltzeiten für dort vorkommende und besonders kollisionsgefährdete Brutvogelarten entwickelt (Baumfalke, Feldlerche, Heidelerche, Mäusebussard, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzstorch, Turmfalke, Uhu, Waldschnepfe, Wanderfalke, Weißstorch und Wespenbussard; Schreiber 2016). Dieser Ansatz soll nachfolgend vorgestellt werden.

2 Adressaten des Fachvorschlags

Antragstellern und Betreibern von WKA soll eine Hilfestellung bei der Zusammenstellung der Unterlagen geboten werden, die für die Abarbeitung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände erforderlich sind. Denn die korrekte Feststellung und frühzeitige Berücksichtigung von Tötungsrisiken und daraus resultierende Konzepte zu deren Vermeidung (hier vor allen Dingen Abschaltung unter besonders risikoreichen Bedingungen) in den Antragsunterlagen gehören nicht nur zur Bringschuld der Antragsteller (siehe hierzu OVG Münster, Urt. v. 20.11.2012, 8 A 252/10, juris Rn. 121; VG Augsburg, Urt. v. 02.07.2012, Au 4 K 12.567, juris Rn. 143), sondern dienen auch der Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens und führen in dem Fall, dass die Genehmigungsbehörde eine artenschutzrechtliche Ausnahme erteilt, zu einer rechtssicheren Genehmigung. Werden Tötungsrisiken bereits in den Antragsunterlagen gründlich aufbereitet, müssen Unterlagen nicht nachgearbeitet werden. Sind Tötungsrisiken im Genehmigungsverfahren vollständig abgearbeitet, entfallen Angriffspunkte für eine Klage. Überdies besteht im Nachhinein nicht die Gefahr, dass unvorhergesehene Abschaltungen von Anlagen aufgrund von Totfunden ins Haus stehen, denn ggf. enthält die Betriebsgenehmigung eine „Lizenz zum Töten“, wenn nämlich eine artenschutzrechtliche Ausnahme für nicht vermeidbare Tötungsrisiken zugelassen wurde.

Für Antragsteller und Betreiber sind damit nicht nur die Notwendigkeit einer gründlichen avifaunistischen Bestandserfassung im Vorfeld und eine vorsorgende Prognose der Kollisionsrisiken über die Laufzeit der Anlagen verbunden, sondern auch eine frühzeitige Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen, die aus zeitweiligen Abschaltungen der WKA resultieren. Denn wären vorschnell hohe Gewinnerwartungen geweckt oder großzügige Pachtpreise für Grundeigentümer vereinbart worden, bestünden möglicherweise nicht mehr die erforderlichen Spielräume zur Vermeidung und Verminderung von Kollisionen gesetzlich geschützter Vogel- und Fledermausarten durch Abschaltungen der WKA.

Das „Fell des Bären“ kann erst verteilt werden, wenn die gesetzlichen Vorgaben abgearbeitet sind!

3 Grundannahmen und Arbeitsansatz des Vorhabens

Die weiteren Betrachtungen gehen davon aus, dass für Individuen der oben genannten Vogelarten während der Brutzeit eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos besteht, wenn WKA in deren Kernareal betrieben werden. Nachfolgend wird von einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos i.S.d. Rechtsprechung ausgegangen (beispielhaft für viele: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. März 2008, Az.: 9 A 3.06, Rn. 219), wenn folgende Einschätzung gilt:

Eine signifikante Erhöhung liegt vor, wenn die Gefahrenquelle mit dem typischen Verhaltens- und/oder Raumnutzungsmuster einer Art aufeinandertreffen und Individuen im Gefahrenbereich mit überdurchschnittlicher Aktivitätsdichte und/oder Häufigkeit auftreten.

Kollisionen, die auch mit nicht im Betrieb befindlichen Anlagen denkbar sind, bleiben hier unberücksichtigt. Hierbei handelt es sich um ein Risiko, welches allem Anschein nach ein weit geringeres Schadenspotenzial aufweist und eher dem allgemeinen Lebensrisiko, gegen stehende Hindernisse zu fliegen, zuzuordnen ist.

Die zeitliche Beschränkung auf die Brut- und Aufzuchtzeit begründet sich damit, dass die Aktivitäten einzelner Individuen in dieser Phase auf das Umfeld des Brutplatzes fixiert und dort gegenüber dem Rest des Jahres auch erhöht sind. Die Konzentration auf diese Phase rechtfertigt sich weiterhin dadurch, dass ein Kollisionsopfer in dieser Zeit vielfach auch den vollständigen oder teilweisen Reproduktionsausfall nach sich zieht, weil der verbleibende Partner zumeist nicht in der Lage ist, die Brut allein aufzuziehen. Demgegenüber ist das Auftreten der Individuen außerhalb der Brutzeit räumlich nicht mehr so stark konzentriert (wenn die Art überhaupt im Betrachtungsraum bleibt). Das Tötungsrisiko lässt sich dann nicht mehr so eindeutig einzelnen Individuen zurechnen, weil gerichtete oder sporadische Wanderungen bzw. die Dispersion von Jungvögeln zu einer mehr oder weniger starken Durchmischung der Bestände und wechselnden Individuen an einem Ort führen. Zusätzlich trägt die geringere Aktivität der Tiere mit dazu bei, dass in der Summe das Merkmal einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos nur schwer zu fassen ist.

Als räumlicher Geltungsbereich für die einzelnen Arten wird der „Mindestabstand“ der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW 2015) zugrunde gelegt. Verantwortlich zeichnet dafür die Erwägung, dass die Unterschreitung dieses fachwissenschaftlich identifizierten Schutzabstands („Ausschlussbereich“) zumindest ein gewichtiges Indiz für die Signifikanz der Erhöhung des Tötungsrisikos darstellt (vgl. nur OVG Magdeburg, Urt. v. 26.10. 2011, 2 L 6/09, NuR 2012, 196 (201); bestätigt durch BVerwG, Urt. v. 21.11.2013, 7 C 40.11, NVwZ 2014, 524 Rn. 23; ferner OVG Magdeburg, Beschl. v. 21.03.2013, 2 M 154/12, NuR 2013, 507 (511 f.) – „Tabubereich“; VGH Kassel, Beschl. v. 17.12.2013, 9 A 1540/12.Z, juris Rn. 10 – „Bauverbotszone“). Lässt sich dieses Indiz im Rahmen einer einzelfallbezogenen Untersuchung nicht widerlegen, wird davon ausgegangen, dass der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt ist.

Für die von den Abstandsempfehlungen der LAG VSW nicht berücksichtigten Arten werden eigene Werte aus Reviergröße bzw. Aktionsräumen abgeleitet. Darüber hinaus sind aber auch bekannte oder zu erwartende Aktivitätsschwerpunkte außerhalb der Mindestradien zu berücksichtigen. Sie werden im Sinne der LAG VSW (2015) als „Prüfbereich“ begriffen und profitieren ggf. ebenso von einer Abschaltung zur Vermeidung von Kollisionen. Diesem Ansatz kommt praktische Relevanz zu, wie z.B. der Beschluss vom 17.12.2013, 9 A 1540/12.Z des VGH Kassel deutlich macht (juris LS: „Neben dem Ausschlussbereich von 1000 m um einen Rotmilanhorst kann auch ein Nahrungshabitat für mehrere Rotmilanpaare im Prüfbereich von 6 000 m um das Vorhaben zu einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko iSd § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und damit zum Ausschluss der Genehmigung für Windenergieanlagen führen.“).

Es wird davon ausgegangen, dass sich artspezifisch jahres- und tageszeitliche Fenster sowie äußere Umstände abgrenzen lassen, bei denen ein erhöhtes Tötungsrisiko besteht. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und der Rechtsprechung zum individuenbezogenen Tötungsverbot (BVerwG, Urt. v. 16.03.2006, 4 A 1075.04, NVwZ 2008, Beil. Heft 8, S. 54 Rn. 563; Urt. v. 18.03.2009, 9 A 39.07, NVwZ 2010 Rn. 58; OVG Koblenz, Urt. v. 08.07.2009, 8 C 10399/08.OVG, BeckRS 2009, 37913; OVG Weimar, Urt. v. 14.10. 2009, 1 KO 372/06, NuR 2010, 368, 369; OVG Lüneburg, Urt. v.18.04.2011, 12 ME 274/10, NuR 2011, 431, 432; OVG Magdeburg, Urt. v. 21.03.2013, 2 M 154/12, NuR 2013, 507, 509; Urt. v. 16.05.2013, 2 L 80/11, NuR 2013, 514, 516; VGH München, Urt. v. 20.11.2012, 22 A 10.40041, NuR 2013, 357, 364; VGH Kassel, Beschl. v. 17.12.2013, 9 A 1540/12.Z, juris Rn. 9) wird ferner eine Schwelle angenommen, bis zu der das Tötungsrisiko als nicht signifikant erhöht anzusehen ist, weil es für betroffene Individuen in dem Rahmen bleibt, dem sie durch WKA an jeder anderen Stelle innerhalb ihres Aktionsraumes ausgesetzt wären (siehe hierzu Schreiber 2017). Umgekehrt erfüllt alles, was darüber hinausgeht, die Merkmale des Verbotstatbestands des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Diese Schwelle bleibt allerdings vorläufig unbestimmt, weil es an Abschätzungen über eine durchschnittliche Grundaktivität einer Art im Raum fehlt.

Für Phasen eines erhöhten Tötungsrisikos werden Abschaltszenarien entwickelt, um das Kollisionsrisiko für die Individuen der betroffenen Arten so weit wie möglich zu mindern. Lässt es sich durch gezielte Abschaltungen und im Rahmen des Zumutbaren unter das artenschutzrechtlich gebotene Maß senken, kann die Anlage auch im Umfeld einer schlaggefährdeten Vogelart ohne artenschutzrechtliche Ausnahme errichtet und betrieben werden. Andernfalls darf sie allenfalls dann noch zugelassen werden, wenn eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erteilt worden ist.

Abb. 1 setzt diese Überlegungen schematisch ins Bild. Die vertikale Achse stellt das Gesamtrisiko einer Kollision dar, welches für ein Individuum besteht, in dessen Aktionsraum eine WKA errichtet wird. Der schwarze Anteil im unteren Bereich der Grafik bildet das Tötungsrisiko ab, dem ein Individuum der jeweiligen Art an jeder beliebigen Stelle ausgesetzt ist und das nur vermeidbar wäre, wenn man auf jegliche WKA verzichtete („nicht signifikant erhöht“). Grün gekennzeichnet ist der Anteil des Tötungsrisikos, der durch gezielte Abschaltungen vermieden werden muss. Rot ist der Anteil des Tötungsrisikos, der zwar ebenfalls durch Abschaltungen vermieden werden könnte, der aber nicht mehr zumutbar ist, z.B. aus wirtschaftlichen Gründen.

Über den nicht vermiedenen Anteil des Tötungsrisikos (rot) ist im Rahmen einer Ausnahmeprüfung zu entscheiden. Dabei gilt, dass für vom Aussterben bedrohte Vogelarten wie z.B. Schreiadler (Aquila pomarina; ganz links einzuordnen) jegliche über dem allgemeinen Tötungsrisiko liegende Gefahr durch WKA zu vermeiden ist und praktisch kein Spielraum für eine Ausnahme besteht, wohingegen bei Arten wie Stockente (Anas platyrhynchos) und Mäusebussard (Buteo buteo) die Zulassung einer Ausnahme eher möglich wird (ganz rechts in Abb. 1). Bei Arten wie dem Schreiadler sind also sowohl die Anforderungen an zumutbare Abschaltzeiten zur Vermeidung von Kollisionen als auch die Anforderungen für die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme höher anzusetzen als bei häufigeren und ungefährdeten Vogelarten.

4 Abschaltzeiten für Vögel: eine Einordnung

Für die hier behandelten Vogelarten ist in der Regel davon auszugehen, dass es zu einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos kommt, wenn WKA innerhalb des artspezifischen Mindestabstands errichtet werden. Um gleichwohl ein Vorhaben zu realisieren, bleiben zwei Möglichkeiten: Entweder das Tötungsrisiko wird unter die Signifikanzschwelle gedrückt oder eine artenschutzrechtliche Ausnahme wird geprüft. Die Überprüfung der Ausnahmevoraussetzungen, für deren Vorliegen die Behörde nachweispflichtig ist (EuGH, Rs. C-344/03, Kommission/Italien, Slg. 2005, I-11033 Rn. 39, 60; Rs. C-507/04, Kommission/Österreich, Slg. 2007, I-5939 Rn. 198), erfordert drei Schritte:

In Schritt 1 ist zu klären, ob es zumutbare Alternativen gibt, mit denen Kollisionsrisiken vermieden oder verringert werden können. Da § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG ein strikt beachtliches Vermeidungsgebot etabliert (BVerwG, Urt. v. 06.11.2013, 9 A 14.12, NuR 2014, 262 Rn. 74; Lorz et al. (Fn. 27), § 45 Rn. 16), sind neben standörtlichen Alternativen auch technische Varianten in den Blick zu nehmen. Dazu gehört die temporäre Abschaltung der Anlagen während der aus artenschutzrechtlicher Sicht kritischen Zeiträume (vgl. etwa OVG Weimar, Urt. v. 14.10.2009, 1 KO 372/06, NuR 2010, 368 (370); OVG Magdeburg, Beschl. v. 04.06.2013, 2 L 113/11, juris Rn. 12; VG Halle, Urt. v. 15.05.2014, 4 A 36/11, juris Rn. 45). Sie sind dem Antragsteller so weit abzuverlangen, wie sie zu einer relevanten Minderung des Kollisionsrisikos führen und das Merkmal der Zumutbarkeit erfüllen. Das wäre dann nicht mehr gegeben, wenn die Auflagen z.B. einen wirtschaftlichen Betrieb einer Anlage unmöglich machten. Dies würde an vielen Standorten z.B. für eine pauschale Tagabschaltung während der gesamten Reproduktionsphase eines in der Nähe des Anlagenstandorts brütenden Rotmilans gelten.

Wo genau die Grenze der Zumutbarkeit verläuft, entzieht sich abstrakter Bestimmung und bedarf eine näheren Prüfung im Einzelfall: An günstigen Standorten besteht ein größerer Spielraum als irgendwo „hinter den Bergen“, ein gemeinnütziger und nur dem Klimaschutz verpflichteter Träger könnte sich z.B. mit Erträgen abfinden, die gerade seine Investitionen und die laufenden Wartungen abdecken, während in der Regel aber ein mehr oder weniger hoher Ertrag erwartet wird und deshalb für Vermeidungsmaßnahmen lediglich ein Teil der Rendite zur Verfügung steht.

In Schritt 2 ist zu prüfen, ob das nach Ausschöpfung der zumutbaren Vermeidungsmaßnahmen verbliebene Tötungsrisiko unterhalb einer nirgendwo vermeidbaren Schwelle liegt – dann kann die Anlage in artenschutzrechtlicher Hinsicht ohne weiteres genehmigt werden. Bleibt weiterhin eine signifikante Erhöhung festzustellen, ist abzuwägen, ob die Voraussetzungen einer artenschutzrechtlichen Ausnahme vorliegen, wobei zu bedenken ist:

Zumutbare Vermeidungsmaßnahmen sind zwar eine unverzichtbare, aber keine hinreichende Voraussetzung für die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. Aus der Festsetzung von Minderungsmaßnahmen, die den Verbotstatbestand nicht vollständig vermeiden, erwächst daher nicht automatisch der Anspruch auf eine artenschutzrechtliche Ausnahme!

In Schritt 3 ist nämlich für das verbliebene, trotz zumutbarer Vermeidungsanstrengungen oberhalb der Signifikanzschwelle verbleibende Tötungsrisiko zu prüfen, ob „zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses“ eine Ausnahme zulassen (§ 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 BNatSchG). Bei der Feststellung des Vorliegens der „zwingenden Gründe“ sind die Seltenheit und Gefährdung der jeweiligen Art gewichtend den anderen öffentlichen Belangen – z.B. denen an der gesetzlich privilegierten Erzeugung von Energie aus regenerativen Quellen – gegenüberzustellen. Zu berücksichtigen ist ferner, ob und mit welchen Erfolgsaussichten Maßnahmen getroffen werden können, um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Vogelpopulationen zu verhindern (§ 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG). Hat man es hier mit besonders seltenen oder gefährdeten Arten und z.B. einem nur kleinen oder besonders unwirtschaftlichen Standort zu tun, dann kann eine Genehmigung auch versagt werden. Ob der Wortlaut der Vogelschutzrichtlinie eine Ausnahme aus „zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses“ für Vogelarten überhaupt zulässt, wird derzeit allerdings kontrovers diskutiert (Gellermann 2016, Müller-Mitschke 2015, Russ & Sailer 2016).

5 Ermittlung der Bedingungen für Kollisionsrisiken

Aus Artenschutzsicht bestünde die einfachste Lösung darin, kritische Anlagen während der gesamten Brut- und ggf. Aufzuchtzeit abzuschalten. Für den Betreiber einer WKA kommt eine solche Einschränkung jedoch nur in den seltensten Fällen infrage, weil damit ein wirtschaftlicher Betrieb in der Regel unmöglich wird. Möglich ist aber ein Ertragskontingent, auf das er für Abschaltungen zur Minderung des Tötungsrisikos für kollisionsgefährdete Vogelarten zu verzichten in der Lage ist.

Ausgehend von einem solchen Kontingent stellt sich die fachliche Aufgabe, wie damit ein Maximum an Kollisionsminderung zu erreichen ist. Zwei Komponenten scheinen hier von besonderem Interesse:

saisonale und tageszeitliche Phasen hoher Flugaktivität in gefährlicher und damit riskanter Höhe und die hierbei bevorzugten äußeren Bedingungen;

Dynamik bei der Auswahl von Niststätten bzw. der Anlage von Revieren über die Laufzeit der Anlagen.

5.1 Identifizierung besonders risikoreicher Bedingungen

Ausgangspunkt hierfür ist die allgemeine Beobachtung, dass Flugaktivitäten in kollisionsgefährdeten Höhen bei den verschiedenen Vogelarten nicht zufällig verteilt sind. Jenseits individueller Unterschiede und dem Verlauf der jeweiligen Brutsaison (z.B. früher oder später Brutbeginn; früher Brutverlust und Nachgelege; Zweitbrut) werden sie üblicherweise von folgenden Parametern beeinflusst:

Wetter,

Saison,

Tageszeit.

Auf Basis einer Literaturrecherche wurden solche Wetterbedingungen ermittelt, die Flugaktivitäten in gefährlichen Höhen begünstigen. Als maßgeblich wurden Bewölkung, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Lufttemperatur identifiziert, deren Effekt auf das Flugverhalten bewertet und auf einer Skala von 0 – 10 in Wert gesetzt. Je höher der Wert, umso eher ist mit hohen Flügen zu rechnen.

Für die gleichzeitig zu berücksichtigende unterschiedliche tages- und jahreszeitliche Aktivität wurden jeweils Faktoren zwischen 0 und 1 (in Schritten von 0,1) vergeben. Phasen höchster Aktivität erhielten den Wert 1, Phasen ohne Aktivität den Wert 0.

Tab. 1 gibt die vollständige Wertzuweisung für die Heidelerche wieder. Die Art besetzt im zu begutachtenden Raum ab März ihre Reviere. Für den Februar wird den Pentadenfaktoren daher der Wert „0“ zugewiesen. Die Hauptgesangszeit erstreckt sich von der letzten Märzdekade bis Ende April. Bis zur 5. Märzpentade steigen die Faktoren daher an (hier: in Schritten von 0,2), um dann bis Ende April beim Maximalwert von 1 zu bleiben. Bis Mitte Juni bleibt die Aktivität zwar hoch, fällt aber hinter die Frühlingsphase zurück, was mit dem Wert „0,7“ bedacht wird. Das Abflauen der Gesangsaktivitäten bis zur 3. Julidekade wird durch eine Reduzierung des Faktors berücksichtigt. Die tageszeitliche Gesangsaktivität in den Morgen- und frühen Vormittagsstunden wird durch den Faktor 1 von 5:00 bis 10:00 Uhr gewürdigt (Stundenfaktor). Danach folgen eine Einschränkung der Gesangsaktivität bis zum Nachmittag und eine erneute Zunahme zum Abend hin, denen mit einer linearen Ab- und Zunahme des Faktors Rechnung getragen wird (analoge Tabellen zu den übrigen Arten sowie die ausgewertete Literatur s. Schreiber 2016).

Entsprechend wird bei den Wetterwerten verfahren: Windstille und niedrige Windgeschwindigkeiten bieten die günstigsten Gesangsbedingungen und erhalten deshalb den Wert „10“. Danach erfolgt eine stetige Verkleinerung der Werte. Für höhere Windgeschwindigkeiten wird der Wert „0“ vergeben (Tab. 1: „Windgeschwindigkeit“). Frosttemperaturen wird der Wert „0“ zugeteilt, milde bis warme Temperaturen erhalten den Wert „10“, ganz hohe Temperaturen dann wieder niedrigere Werte. Den restlichen Temperaturen wurden dazwischenliegende Werte zugewiesen. Entsprechend wurde bei Bewölkung und Niederschlag verfahren.

In einem nächsten Schritt wurden die einzelnen Werte zu einem einheitlichen „Kollisionsrisiko“ (KR) anhand der Wetterdaten der Station Osnabrück für die Jahre 2008-2010 zusammengeführt. Die Daten lagen als stundenweise gemittelte Werte vor. Der Betrachtungszeitraum wurde auf die Zeit vom 01.02. – 31.08. und tageszeitlich von 05.00 – 19.00 Uhr eingegrenzt. Das Kollisionsrisiko für jede einzelne Stunde errechnet sich wie folgt:

KR = (W+L+N+B) * P * T

KR = Kollisionsrisiko; W = Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe; L = Lufttemperatur; B = Bedeckung; N = Niederschlag; P = Pentadenwert; T = Tageszeit. Es fließen nicht die echten Wettermesswerte, Pentaden bzw. Stunden ein, sondern die zugeordneten Werte auf der Skala zwischen 0 – 10 bzw. 0 – 1 (gelb hinterlegte Werte in Tab. 2).

Nach obiger Rechenvorschrift liegt KR zwischen 0 und 40. Das Maximum wird erreicht, wenn optimale Wetterbedingungen während der günstigsten Tageszeit in der Kerngesangszeit der Heidelerche herrschen (die Größen W, L, N und B haben dann den Wert 10, P und T sind 1). Entsprechend hoch ist dann das Risiko, an einer laufenden WKA im Revier zu Tode zu kommen. Die ersten beiden Zeilen in vorstehender Tabelle ergeben ein KR von 0: Es herrschen zwar mehr oder weniger günstige Wetterbedingungen und Tageszeiten, jedoch außerhalb der Saison, deshalb ist der Faktor P=0. Demgegenüber erreicht der Wert in der letzten Zeile beinahe das Maximum, denn es herrschen sehr günstige Wetterbedingungen zur Hauptgesangszeit und zu günstigen Tageszeiten.

Summiert man in einem weiteren Arbeitsschritt alle KR-Werte eines Jahres auf, so erhält man das Gesamtrisiko für ein Individuum, während einer Saison durch den Betrieb einer WKA in seinem Aktionsraum zu Tode zu kommen. Über das tatsächliche jährliche Risiko gibt dieser Wert keine Auskunft. So ist denkbar, dass es bereits nach den ersten zwei Monaten zu einem Todesfall kommt oder nur alle drei Jahre. Auf Basis des Gesamtrisikos lässt sich aber ermitteln, wie stark es sich senken ließe, wenn eine WKA im Revier der Heidelerche während besonders risikoreicher Stunden abgeschaltet wird.

5.2 Räumlicher Geltungsbereich für die Anwendung von Abschaltzeiten

In räumlicher Hinsicht wird von einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos ausgegangen, wenn eine Anlage im Nahbereich des Horstes bzw. im Revier gefährdeter Arten betrieben wird. Im Einzelnen sieht dieser Ansatz eine Dreifach-Zonierung vor (Tab. 3). Weiterhin als Tabuzone für die Errichtung der Anlagen wird der unmittelbare Nahbereich der Horste angesehen, denn dort ist die Aktivität innerhalb der Mindestabstände noch einmal deutlich erhöht. Hinzu kommt, dass es im Nahbereich der Anlagen zur störungsbedingten Aufgabe eines Brutplatzes kommen könnte und damit nicht nur eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos, sondern auch die übrigen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt wären. MKULNV NRW (2013) nennt bei Wespenbussard, Schwarzstorch, Rohrweihe und Rotmilan hierfür als Abstand 300 m. Daher werden diese Abstände unabhängig von der Option der Anlagenabschaltung zur Vermeidung von Tötungsrisiken weiterhin als Tabuzonen betrachtet, auch wenn hier ebenfalls die Möglichkeit einer artenschutzrechtlichen Ausnahme besteht. Für die übrigen Arten, für die in der Literatur keine Werte genannt sind, wurden diese selbst festgesetzt.

Abschaltungen müssen im vorgeschlagenen Umfang zum Zuge kommen, wenn besetzte Horste bzw. Mittelpunkte besetzter Reviere in einem Abstand zwischen der „Tabu“-Entfernung und dem Mindestabstand zu einer WKA liegen, es sei denn, es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der betroffene Bereich im Umkreis eines Horstes ungeeignet ist und bleibt. Für die beiden Lerchenarten gilt: Immer dann, wenn der durchschnittliche Aktionsraum um den festgestellten Reviermittelpunkt mit dem vom Rotor überstrichenen Raum überlappt, ist von einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos auszugehen.

Als dritte Zone ist ein Prüfbereich zu berücksichtigen: Bestehen konkrete Anhaltspunkte, dass es sich bei Flächen zwischen Mindestabstand und Prüfentfernung um regelmäßig aufgesuchte Bereiche handelt, z.B. deshalb, weil es die einzigen zusammenhängenden Grünlandbereiche im Umfeld des Brutplatzes und deshalb essenziell für die Nahrungssuche sind, sind Abschaltungen auch jenseits der Mindestabstände vorzusehen (siehe auch LAG VSW 2015).

5.3 Berücksichtigung der Besiedlungsdynamik

Selbst für den Fall, dass die Erfassungen dem besten fachlichen Standard entsprechen oder sogar den Anforderungen des VG Magdeburg genügen (Urteil 2 A 381/12 MD vom 09.06.2015, S. 20), wonach dreijährige Untersuchungen zur Horstnutzung durch Greifvögel für angemessen erachtet werden, bleibt festzustellen, dass die dabei ermittelten Brutstandorte nicht über den gesamten Zeitraum des Betriebs eines WP stabil bleiben dürften. Beispielhaft sei hierzu auf Janssen et al. (2004, S. 148, 150) verwiesen, die für den Schwarzstorch eine kontinuierliche Nutzung von Horsten über 25 bis 40 oder gar 50 Jahren als Ausnahme einstufen. Für andere Arten gilt nichts Anderes (zur Berücksichtigungsbedürftigkeit von Wechselhorsten bei Fischadler und Rotmilan siehe z.B. auch VG Cottbus, Urteil vom 07.03.2013, Az. VG 4 K 6/10).

Bei der Bewältigung des Tötungsverbots ist dieser Dynamik daher Rechnung zu tragen (s. hierzu auch das Urteil des VGH München vom 04.07.2016, Az. 22 B 14.1875, Rn. 44). Würde man nämlich allein auf Grundlage der Ergebnisse der Ersterhebung und nur für die zu diesem Zeitpunkt betroffenen WKA die artspezifisch maßgeblichen Abschaltkontingente festlegen, blieben diese in den Folgejahren dann völlig wirkungslos, wenn das Brutpaar einen Horst auf der anderen Seite des WP bezieht und so die Gefährdung nun von ganz anderen Anlagen ausgeht. Oder aber es bleibt in einzelnen Jahren natürlicherweise eine Besiedlung aus, dann wäre die Abschaltung aus Gründen des Artenschutzes überflüssig.

Soll das im Einzelfall bestimmte Abschaltkontingent im Sinne der Kollisionsvermeidung über den gesamten Betriebszeitraum des Parks optimal wirksam werden, ist es flexibel einzusetzen. Dies macht eine jährliche Aktualisierung der Erkenntnisse zur Verbreitung der kollisionsgefährdeten Vogelarten erforderlich, aufgrund welcher je nach Bestandssituation und Verteilung der Arten die Abschaltkontingente auf die jeweils besonders gefährlichen Anlagen verteilt werden oder Abschaltungen bei ausbleibender Besiedlung auch gar nicht zum Tragen kommen müssen.

5.4 Festlegung von Abschaltzeiten

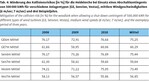

Die Prüfung des in Abschnitt 5.1 entwickelten Modells erfolgte für gemessene Wetterbedingungen zurückliegender Jahre. Für das Beispiel der Heidelerche und einem Abschaltkontingent von 500 000 kWh wären im Optimum die in Tab. 4 zusammengestellten Reduktionen des Tötungsrisikos erreichbar gewesen. Abschaltzeiten müssen jedoch für die bevorstehende Brutsaison festgelegt werden, weshalb ein ideales Verhältnis zwischen Abschaltungsdauer und Kollisionsminderung kaum erreichbar ist. Für die praktische Anwendung steht ein Excel-Tool zur Verfügung, mit dem sich für die jeweils verfügbaren Abschaltkontingente die Zeiten und Wetterbedingungen ablesen lassen, die für die weiter oben verwendeten Beispieljahre die höchsten Vermeidungspotenziale erbracht hätten. Einzelheiten und Beispiele erster Anwendungen sind einem weiteren Beitrag vorbehalten.

Einer Sonderbetrachtung bedürfen WKA, an denen mehrere Arten betroffen sind. Denn hier ist vorab eine naturschutzinterne Gewichtung zwischen den betroffenen Arten vorzunehmen. Diese Gewichtung übernimmt ebenfalls die Excel-Anwendung und setzt für die Vogelarten die Revierwerte nach Schreiber (2015) ein. Im Ergebnis werden die Abschaltzeiten aus naturschutzfachlichen Gründen stärker durch die Bedingungen für gefährdete Arten geprägt.

5.5 Aufteilung zwischen Vogel- und Fledermausarten

Bei der derzeitigen Genehmigungspraxis scheinen Abschaltzeiten für Fledermäuse gesetzt in der Annahme, dann sei bei ihnen keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos mehr gegeben (was z.B. bei einer Abschaltung bis zu einer Windgeschwindigkeit von 6 m/sec wohl fraglich ist). Ein Abschaltkontingent muss dagegen die in gleicher Weise geschützten und kollisionsgefährdeten Fledermaus- und Vogelarten insgesamt berücksichtigen. Einen automatischen Vorrang für Fledermäuse kann es dabei nicht geben. Denn hat man es mit Kollisionsrisiken für die (nach Roter Liste ungefährdete) Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und für den (nach Roter Liste gefährdeten) Wespenbussard (Pernis apivorus) zu tun, dann müssen Abschaltzeiten aus naturschutzfachlichen Gründen stärker zugunsten des Wespenbussards ausfallen, wohingegen auch für die Zwergfledermäuse eine artenschutzrechtliche Ausnahme zu prüfen und ggf. geeignete Maßnahmen festzusetzen sind. Eine plausible Gewichtung zwischen Fledermäusen und Vögeln steht derzeit aus.

5.6 Kritische Würdigung des Ansatzes

Der vorgestellte Bewertungsansatz zur Ermittlung des Kollisionsrisikos generalisiert zwangsläufig an verschiedenen Stellen. Zuerst einmal ist festzuhalten, dass die Fachliteratur in keinem Fall exakte Werte für die hier gewählte zehnstufige Skala zu den Wetterausprägungen (und erst recht nicht für deren hier gewählte Aufgliederung: s. Tab. 1) oder zu den tages- und jahreszeitlichen Faktoren liefert. Die Zuordnung bleibt damit subjektiv.

Die einzelnen Wetterparameter sind gleich stark gewichtet und werden aufsummiert. Der Umstand, dass sie nicht unabhängig voneinander sind und einzelne Parameter, von Art zu Art womöglich sogar unterschiedlich, ein höheres Gewicht haben könnten, bleibt der Übersichtlichkeit des Ansatzes halber und auch angesichts fehlender einschlägiger Erkenntnisse unberücksichtigt.

Ebenso wenig können verschiedene Sondersituationen abgebildet werden: Kommt es zu Brutverlusten und späten Nachgelegen, setzen verstärkte Balzaktivitäten außerhalb der allgemeinen Kernzeiten ein. Gleiches gilt für kurze Zeitfenster günstigen in längeren Phasen ungünstigen Wetters, die ebenfalls zu verstärkten Flugaktivitäten führen, ohne dass dies berücksichtigt werden könnte. Ob sich diese Spezialfälle künftig einbeziehen lassen, muss Gegenstand weiterer Forschungen bleiben.

5.7 Einarbeitung neuerer Erkenntnisse

Auch wenn das Wissen zum Flugverhalten kollisionsgefährdeter Vogelarten um Größenordnungen besser ist als bei Fledermäusen, bleibt also Potenzial für Verbesserungen und es liegt im Interesse des Naturschutzes und der Betreiber, dieses auszuschöpfen. Deshalb sollten die mit weiteren Windkraftplanungen verbundenen Untersuchungen, aber auch gezielte Beobachtungsprogramme, dazu genutzt werden, Informationen zum Flugverhalten des gefährdeten Artenspektrums zu sammeln und zusammenzuführen, um die Ausnutzung von Abschaltkontingenten zu optimieren.

Ein bisher ungenutzter Fundus an wertvollen Informationen ruht in Telemetriestudien, die in den letzten Jahren z.B. an Greifvögeln durchgeführt wurden. Die dabei gewonnenen Daten sollten für die hier interessierende Fragestellung ausgewertet werden: Zu welchen Tageszeiten und Phasen der Brutsaison und unter welchen äußeren Bedingungen kommt es zu hohen Flügen? Durch einen Abgleich mit örtlichen Wetterdaten könnten diese zeitlich hochauflösenden und beobachter- und wetterunabhängig gesammelten Messungen die bisherigen Schlussfolgerungen aus der Literaturauswertung wesentlich schärfen.

5.8 Extensives Dauermonitoring versus Raumnutzungsanalysen

Gegenüber den in verschiedenen Handlungsanleitungen empfohlenen Raumnutzungsanalysen, die vielfach die Grundlage für starre Regelungen zur Konfiguration und zum Betrieb eines WP bilden, ist der hier vorgeschlagene Weg deutlich vorzuziehen. Denn wenn Raumnutzungsanalysen überhaupt eine brauchbare Grundlage für die Beurteilung des Kollisionsrisikos über die Laufzeit von WKA darstellen (kritisch z.B. Grünkorn et al. 2016), erfolgen sie bisher höchstens für außerordentlich seltene Arten, jedoch nie z.B. für Mäusebussard oder Feldlerchen. Viel schwerer wiegt jedoch, dass Raumnutzungsanalysen, ebenso wie die reinen Bestandsaufnahmen im Rahmen der Antragstellung, lediglich eine kurze Momentaufnahme für eine möglicherweise 25-jährige Betriebszeit oder gar eine dauerhaft in der Landschaft etablierte Kollisionsquelle liefern: Geht man von einer einjährigen Untersuchung mit dem Zeitaufwand von 84 Erfassungsstunden in der Zeit vom 01.03. – 31.08. aus (MU Niedersachsen 2015 z.B. für den Rotmilan) und nimmt als potenzielle Aktivitätsphase der Vögel täglich 14 Stunden an, so würde, bezogen auf eine 25jährige Betriebszeit, von einer ca. 0,13 % umfassenden zeitlichen Stichprobe auf die gesamte Laufzeit geschlossen. Deren Übertragbarkeit setzt voraus, dass sich in dieser Zeit am Standort nichts ändert, was das Verhalten der Tiere beeinflussen könnte, und sich alle Folgegenerationen der Arten in gleicher Weise im Raum bewegen. Keine dieser Annahmen ist wirklichkeitsnah.

Raumnutzungsanalysen erfolgen immer unter Bedingungen, die nach Errichtung des WP gar nicht mehr gültig sind: Denn mit dem WP werden neue, in der Regel attraktive Strukturen in Form zusätzlicher Wege, Montageflächen mit vielfach ruderaler Vegetation und u.U. ungenutzter Restflächen eingebracht, so dass eine Verschiebung der Aktivitäten in das Umfeld der Anlagen nicht ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt für verbreiterte Wege oder zusätzliche Schneisen, die für Waldstandorte erforderlich werden. Für Horstwechsel und damit verbundene Änderungen der Raumnutzung liefert eine einmalige Raumnutzungsanalyse ebenfalls keine verwertbaren Ergebnisse.

Der hier vorgeschlagene Ansatz eines extensiven Dauermonitorings bleibt kostenmäßig im Rahmen von Raumnutzungsanalysen. Für die im Landkreis Osnabrück gegebenen Verhältnisse kann aufgrund langjähriger Erfahrungen angenommen werden, dass für die Erfassung im Umfeld der einzelnen WP jährlich ein Aufwand von zwei bis drei Personentagen/WP ausreichen wird, um die erforderlichen Informationen zu sammeln. Der NLT (2014) hält dagegen für Raumnutzungskartierungen 30 Tage für erforderlich, wobei die dort diskutierten Untersuchungsräume durch einen Einzelarbeiter nicht abzudecken sind. Langgemach & Meyburg (2011) halten für den Schreiadler 20 Beobachtungstage für mehr als ein Jahr für erforderlich. Schließlich sieht der aktuelle Leitfaden des Niedersächsischen Umweltministeriums (MU Niedersachsen 2015) 14 Beobachtungstage mit sechsstündiger Beobachtungsdauer und gleichzeitig drei Beobachtern zur Ermittlung der Raumnutzung beim Rotmilan vor. Beim Seeadler sind sogar 70 Beobachtungstage vorgesehen. Im Vergleich hierzu bewegt sich der Aufwand für gezielte jährliche Kartierungen in einem mittleren Bereich.

5.9 Verschlechterung bisheriger Standards durch die Erteilung von Ausnahmen?

Die Einführung von Abschaltzeiten zugunsten kollisionsgefährdeter Vogelarten öffnet den Blick hin zur artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung. Dies hat die Befürchtung geweckt, dass fachliche Empfehlungen wie das „Helgoländer Papier“ (LAG VSW 2015) aufgeweicht werden und Verschlechterungen für betroffene Arten erwachsen. Das trifft jedoch nicht zu.

Zuerst einmal ist festzustellen, dass die im Helgoländer Papier angegebenen Mindestradien keine Tabuzonen schaffen, sondern – im Einzelfall widerleglich – Abstände benennen, deren Unterschreitung die Signifikanz der Erhöhung des Tötungsrisikos indiziert. Es ist ein verbreiteter Fehlschluss, daraus die Unzulässigkeit der Anlage abzuleiten. Hinzuweisen ist auch darauf, dass die Fachempfehlung schon jetzt gar nicht oder nur eingeschränkt berücksichtigt wird. Besonders krass stellt sich dies für den Schreiadler dar: Überall in Deutschland gelten die 6 km Mindestabstand der Fachempfehlung – außer in den Ländern, in denen die Art vorkommt: Hier sind lediglich 3 km zu beachten!

Derzeit erfährt ein Teil der hier behandelten Arten durch die bisher vorliegenden Handlungsempfehlungen gar keine artenschutzrechtliche Würdigung. Dies gilt etwa für Mäusebussard, Turmfalke, Heidelerche und Feldlerche. Für sie ist deshalb allein schon die Anerkennung der signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos und der Festlegung von Abschaltzeiten im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung in Verbindung mit Maßnahmen zur Verhinderung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen eine Verbesserung.

Der Ansatz, auf die Unterschreitung der Mindestabstände mit einem Verbot einer WKA zu reagieren, ist statisch und wird der Raumnutzungsdynamik der Arten nicht gerecht. Der Vorteil zu deren Schutz kann sogar verpuffen, wenn ein Brutpaar schon nach einem Jahr dauerhaft den ursprünglichen Standort aufgibt. Der Vorteil löst sich dann auf, wenn ein Horst, für den eine WKA versagt wurde, in der Hälfte der Jahre in die Nähe einer verbliebenen Anlage verlagert wird. Denn dort wirkt dann das volle Kollisionsrisiko und der ursprüngliche Vorteil aus dem Wegfall der WKA oder aus einer anlagenspezifischen Abschaltregelung halbiert sich. Hier ist ein flexibles Abschaltkonzept günstiger, wenn man damit z.B. auf eine Risikominimierung von 60 % kommt und darüber hinaus Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustands im Sinne des § 45 Abs. 7 BNat SchG umsetzt.

Insofern ist zusammenfassend festzustellen, dass die Abstandsempfehlungen der Vogelschutzwarten zwar nach wie vor eine wichtige Orientierung darstellen. Angesichts der Dynamik der Raumnutzung muss daraus jedoch nicht zwingend die Aufgabe von Anlagenstandorten resultieren. Für die betroffenen Populationen lassen sich durch entsprechend gestaltete Abschaltzeiten in Verbindung mit Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustands dagegen gleich gute oder sogar bessere Ergebnisse erzielen.

6 Dimensionierung von Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustands

Sofern trotz Abschaltung ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko verbleibt, gleichwohl aber im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Ausnahme eine Anlage zugelassen werden soll, sind Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustands (FCS) der betroffenen Populationen erforderlich. Da hierzu insbesondere für Greifvögel populationsbiologisch abgeleitete Flächengrößen und -qualitäten fehlen, die z.B. ein Kollisionsopfer des Mäusebussards alle fünf Jahre auf Populationsebene kompensieren könnten, wird ersatzweise und zur ersten Annäherung auf Ansätze sogenannter CEF-Maßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG zurückgegriffen (z.B. MKULNV NRW 2013, Runge et al. 2010).

Verbessert sich für die betroffenen Populationen die Nahrungssituation, trägt dies zu einer Steigerung des Reproduktionserfolgs bei, womit der erhöhten Mortalität gegengesteuert wird. Ansätze zu CEF-Maßnahmen liefern bisher allerdings keine auch nur annähernd plausiblen Ansätze bezüglich des erforderlichen Flächenumfangs. Beispielsweise sieht MKULNV NRW (2013) für die meisten hier behandelten Arten geradezu formelhaft eine Fläche von 2 ha vor (Ausnahmen: Feldlerche und Waldschnepfe: 1 ha; Heidelerche: 1,5 ha). Dass aber 2 ha optimierter Nahrungsfläche eine um z.B. 0,2 Individuen/Jahr erhöhte Mortalität bei Uhu oder Rotmilan ausgleichen könnte, kann ausgeschlossen werden. Da müsste schon ergänzend auf „Essen auf Rädern“ (z.B. regelmäßiges Auslegen von Aas für Rotmilane; nach oben offene Käfige mit Stallkaninchen oder Laborratten für Uhus) zurückgegriffen werden, was aber nicht nachhaltig ist und sich aus Naturschutzsicht grundsätzlich verbietet.

Andere Quellen liefern geeigneter erscheinende Flächenangaben: So halten Langgemach & Meyburg (2011) 100 ha Grünland in Horstnähe für eine brauchbare Größenordnung, mit der Schreiadler von weiten Nahrungsflügen in Gefahrenbereiche abgehalten werden könnten. Im Landkreis Heidekreis wurden zugunsten des Rotmilans 20 ha als Extensivierungsfläche festgelegt, im Landkreis Osnabrück für zwei WKA, die an einen bestehenden WP angegliedert wurden, gleichzeitig aber innerhalb der Mindestradien von Baumfalke und Wespenbussard lagen, zusammen 10 ha zu extensivierender Flächen vereinbart.

Zweistellige Hektarflächen als funktionserhaltende Maßnahmen mögen auf den ersten Blick viel erscheinen. Zu bedenken ist jedoch, dass auch für die sonstigen Flächenverluste (Wegeausbau, Anlagenstandort, Kranstellplätze) Maßnahmen erforderlich werden. Werden Kompensationsverpflichtungen gezielt zugunsten der betroffenen Arten konzipiert und mit einer Mehrfachfunktion ausgestattet, liegt ein solches Flächenvolumen im Bereich des Machbaren, wie Beispiele aus dem Landkreis Osnabrück zeigen. Sofern die Maßnahmen außerdem geeignet sind, Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds abzumildern, können auch z.T. sechs- bis siebenstellige Ersatzgeldbeträge zum Einsatz gebracht werden.

Bei der Konzipierung der Maßnahmen sind Wechselwirkungen zu beachten. So sind bei der Betroffenheit von Arten wie Feldlerche und Mäusebussard ohne weiteres Doppelbelegungen von Flächen denkbar, weil beide Arten kaum in Wechselwirkung zueinanderstehen. Demgegenüber scheidet eine solche Mehrfachbelegung die Artenpaare für Baum- oder Wanderfalke und Feldlerche aus, weil Feldlerchen zum Beutespektrum der beiden Falken gehören. In solchen Fällen sind funktionserhaltende Maßnahmen additiv vorzusehen.

Dank

Dank gilt zuerst dem Landkreis Osnabrück in Person von Markus Rolf, Leiter Naturschutz, der das Gutachten finanzierte. Bei der Recherche der Artinformationen unterstützten mich Bernd-Olaf Flore und Dipl. Biol. Axel Degen. Wertvolle rechtliche Hinweise lieferte Prof. Dr. Martin Gellermann. Meine Frau Almuth und M. Sc. Laura-Sophia Guhlemann lasen das Manuskript Korrektur. Wichtige Anregungen verdanke ich ferner zwei anonymen Gutachtern der Zeitschrift Naturschutz und Landschaftsplanung.

Literatur

Gellermann, M. (2015): Bundesnaturschutzgesetz. In: Landmann, R.v., /Rohmer G., Hrsg., Umweltrecht Band II, 76. EL 2015, § 45 BNatSchG, Rn. 19.

Grünkorn, T., Blew, J., Coppack, T., Krüger, O., Nehls, G., Potiek, A., Reichenbach, M., von Rönn, J., Timmermann, J., Weitekamp, S. (2016): Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen (PROGRESS). Schlussbericht zum durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen des 6. Energieforschungsprogrammes der Bundesregierung geförderten Verbundvorhaben PROGRESS, FKZ 0325300A-D.

Janssen, G., Hormann, M., Rohde, C. (2004): Der Schwarzstorch. Die Neue Brehm Bücherei 468, Hohenwarsleben

LAG VSW (Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, 2015): Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten (in der Überarbeitung vom 15. April 2015), 1-29.

Langgemach, T., Meyburg, B.-U. (2011): Funktionsraumanalysen – ein Zauberwort der Landschaftsplanung mit Auswirkungen auf den Schutz von Schreiadlern (Aquila pomarina) und anderen Großvögeln. Ber. Vogelschutz 47/48, 167-182.

Lorz, A., Konrad ,C., Mühlbauer, H., Müller-Walter, M.H., Stöckel, H. (2013): Naturschutzrecht. Beck’sche Kurz-Kommentare 41, München.

Marques, A.T., Batalha, H., Rodrigues, S., Costa, H., Pereira, M.J.R., Fonseca, C., Maxcarenhas, M., Bernardino, J. (2014): Understanding bird collisions at wind farms: An updated review on the causes and possible mitigation strategies. Biol. Conserv. 179, 40-52.

MKULNV NRW (2013): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen. Forschungsprojekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen (Az.: III-4 – 615.17.03.09). http://www.naturschutz-fachinformationen-nrw.de/artenschutz/: Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen.

MU Niedersachsen (2015): Leitfaden zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen (Fassung vom 23.11.2015).

Müller-Mitschke, S. (2015): Artenschutzrechtliche Ausnahmen vom Tötungsverbot für windenergieempfindliche Vogelarten bei Windenergieanlagen. Natur und Recht 37, 749.

NLT (Niedersächsischer Landkreistag, 2014): Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie: Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und UVP bei Standortplanung und Zulassung von WKA (Stand: Oktober 2014). Hannover, 37S.

Runge, H., Simon, M., Widdig, T. (2010): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesumweltministeriums.

Russ, S., Sailer, F. (2016): Anwendung der artenschutzrechtlichen Ausnahme auf Windenergievorhaben. Würzburger Berichte zum Umweltenergierecht 21.

Schreiber, M. (2015): Bewertung von Vogelbrutgebieten – Vorschlag für ein numerisches Verfahren zur bundesweiten Anwendung. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (5), 133-141.

– (2016): Abschaltzeiten für Windkraftanlagen zur Vermeidung und Verminderung von Vogelkollisionen – Handlungsempfehlungen für das Artenspektrum im Landkreis Osnabrück. Gutachten im Auftrag des Landkreises Osnabrück (Download verfügbar unter http://www.nul-online.de, Webcode 2231).

– (2017): Populationsbiologische und naturschutzfachliche Überlegungen zum gesetzlichen Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Natur und Recht 39 (1), 5-12.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.