Windkraft in Naturparken

Abstracts

Die Energiewende findet in weiten Teilen der Bevölkerung große Zustimmung, gleichzeitig rufen u.a. Planungen für Photovoltaik- oder Windkraftanlagen immer wieder lokale Proteste hervor. Insbesondere Großschutzgebiete wie Naturparke stehen hier vor einer starken Herausforderung: Es besteht kein umfänglicher Konsens, ob erneuerbare Energien dem Naturschutz dienen oder eher schaden können. Ebenfalls besteht kein Einvernehmen darüber, inwieweit sie einen Bestandteil nachhaltiger Regionalentwicklung darstellen.

Vor diesem Hintergrund wird im vorliegenden Beitrag anhand zweier Fallbeispiele aus Rheinland-Pfalz untersucht, wie regionale Medien und Bürgerinitiativen – also aus gesellschaftlich-öffentlicher Perspektive betrachtet – die Verbindung von Naturparken und Windkraftnutzung bewerten. In beiden Fällen schließen sich in der Argumentation tendenziell Windkraft und die Zielsetzungen der Naturparke aus. Vielmehr dominieren emotionale Bezugnahmen auf die Naturparke, die nicht durch Windkraft „verschandelt“ werden sollen. Windenergie wird in den lokalen Diskussionen nicht als Potenzial der Regionalentwicklung bewertet.

Wind Power in Nature Parks – Conflicts in the Nature Parks “Soonwald-Nahe” and “Rhein-Westerwald” as examples

The so-called ‘energy transition’ in Germany achieves support of wide parts of the population. Nevertheless, photovoltaic systems and wind turbine plants have frequently engendered local protest. In particular large protection areas such as national and regional parks are facing a specific challenge. There is no initial consent as to whether renewable energy sources help or harm nature conservation and/or can be considered a key element of sustainable regional development. Against this background two case studies from the federal state Rhineland-Palatinate have investigated the manner and extent to which statements of media and local initiatives connect and evaluate utilisation of wind power with large protection areas like regional parks. Both cases tend to assess wind turbines and nature conservation as mutually exclusive; but, rather than arguing from the legal status of a protected area, speakers predominantly have recourse to emotionally charged aspects, urging, for example, that regional parks should not be ‘disfigured’ by wind turbines. Energy from wind power is definitely not seen here as a potential contribution to regional development.

- Veröffentlicht am

1 Einführung: Naturparke und Windkraftnutzung

Bereits seit Beginn der 1990er-Jahre wurde der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland politisch befördert. Allerdings führte erst die Reaktorkatastrophe in Fukushima 2011 dazu, dass dieser mit dem bundespolitisch beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022 in das Zentrum energiepolitischen Handelns rückte. Für 2025 wird ein Anteil von 40 bis 45 % erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch und für 2035 von 55 bis 60 % angestrebt. Im Jahr 2015 lag der Anteil – zur Orientierung – bei knapp 32 % (BMWi 2015: 7). Die Energiewende soll wiederum von den Ländern und Kommunen umgesetzt werden.

Auf der einen Seite besteht in Deutschland allgemein weiterhin eine große Zustimmung zur Energiewende (Agentur für Erneuerbare Energien 2015, BfN 2015). Auf der anderen Seite bilden neue Bauvorhaben in Teilen den Auslöser für Kritik durch die betroffene Bevölkerung vor Ort – und dies in besonderem Maße, wie beispielsweise Leibenath & Otto (2013) darstellen, im Hinblick auf Windenergie. Unter anderem werden „Landschaftsverschandelung“, Auswirkungen auf Natur und Artenvielfalt, Gesundheitsprobleme oder Wertverluste von Immobilien befürchtet (Leibenath 2014: 127; Pohl et al. 2014, Weber et al. 2016). Bürgerinitiativen greifen häufig eine große Zahl an Argumenten auf, die aus ihrer Sicht Anpassungen bestehender Planungen erforderlich machten oder die gänzliche Verhinderung von Vorhaben begründen sollten – unabhängig davon, ob rechtlich relevant oder nicht (ausführlicher Weber et al. 2017).

Auch Großschutzgebietskategorien wie Biosphärenreservate und Naturparke werden als Ausschlussgründe angeführt, selbst wenn diese aus rechtlicher Sicht nicht per se als solche fungieren (in Bezug auf grundlegende planungsrechtliche Fragen siehe ausführlich beispielsweise Wirth & Leibenath 2016). Konkretisiert für Naturparke werden vielmehr Konzepte zur Standortfindung für Windkraftanlagen entwickelt (Kühnau et al. 2013, Reinke 2015) und der Verband Deutscher Naturparke bewertet diese als Beitrag zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung, wenn „das charakteristische Landschaftsbild, die Erholungseignung der Landschaft und die Arten- und Biotopvielfalt“ nicht beeinträchtigt würden (VDN 2011: 1).

Der vorliegende Beitrag beleuchtet vor diesem Hintergrund anhand zweier rheinland-pfälzischer Fallstudien, wie regionale Medien und lokale Bürgerinitiativen mit den jeweiligen Naturparken Soonwald-Nahe und Rhein-Westerwald argumentieren. Es geht damit weniger um die rechtliche Seite, sondern gerade darum, welche Positionen in der Öffentlichkeit bestehen und in Teilen hohe politische Relevanz entfalten können (siehe hierzu auch die Thematik des Stromnetzausbaus: Kühne et al. 2016, Weber & Kühne 2016). Während im Naturpark Soonwald-Nahe bereits mehrere Windkraftanlagen in Betrieb sind und die Region insgesamt zu einem Hotspot der Windenergie geworden ist, wurde im Naturpark Rhein-Westerwald bisher – Stand Oktober 2016 – auch aufgrund massiver Bürgerproteste keine einzige Windkraftanlage errichtet (Abb.1). So ergeben sich zwei recht verschiedene Kontexte – und damit, so die These, gegebenenfalls auch unterschiedliche Bezugnahmen auf den jeweiligen Naturpark.

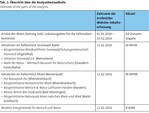

Die Grundlage des Beitrags bildet aus sozialkonstruktivistischer Perspektive (allgemein u.a. Berger & Luckmann 1966, Kühne 2013b, Leibenath 2014) eine Analyse medialer Berichterstattung (online verfügbare Artikel der Rhein-Zeitung für beide Fallstudien) und eine Auswertung von Websites lokaler Bürgerinitiativen (mittels einer Google-Recherche und eines Schneeballverfahrens ermittelt, dazu ausführlich Tab. 1). Die Analysebestandteile wurden induktiv mittels der Analysesoftware Atlas.ti ausgewertet. Im Folgenden werden zentrale Erkenntnisse zur Fallstudie Soonwald-Nahe, anschließend zu Rhein-Westerwald dargestellt. Im Fokus steht die Frage: Auf welche Weise wird über Naturparke argumentiert und welche Erwartungen sind damit verbunden? Schließlich werden beide Kontexte miteinander verglichen. Der Artikel schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.

2 Windkraft und Naturparke – die Konflikte

2.1 Soonwald-Nahe: Verhinderung von Windkraft im Naturpark

In den letzten Jahren wurde im rheinland-pfälzischen Hunsrück eine große Zahl an Windkraftanlagen errichtet, was Auswirkungen auf den angrenzenden Soonwald hat: Die untersuchten Bürgerinitiativen, medial vielfach aufgegriffen, lehnen weitere Windräder ganz grundsätzlich ab. Die Region habe bereits einen ausreichenden Beitrag zur Energiewende erbracht und solle nicht weiter belastet werden, wie nachfolgende Zitate beispielhaft zeigen: „Das Maß ist voll!“ (BI-NPSN, ähnlich auch RZ-2012-10-08). Die Belastungsgrenze sei erreicht: „Mit den bisherigen Windkraftanlagen im Hunsrück und im Soonwald haben wir einen guten und mehr als ausreichenden Beitrag zur Energiewende geleistet. […]. Die Belastbarkeit für Mensch und Natur ist überschritten.“ (BI-NPSN). Kritik an neuen Windkraftplänen wird durch zahlreiche Aspekte untermauert, darunter insbesondere Landschaft, Heimat, Natur- und Artenschutz, Tourismus, Immobilienwerte und Gesundheit – Argumente, die in diesem Kontext regelmäßig vorgebracht werden (u.a. Leibenath & Otto 2013, Weber et al. 2017) bzw. stark vergleichbar auch beim Stromnetzausbau nachgezeichnet werden konnten (Weber et al. 2016).

Darüber hinaus wird auch der Naturpark Soonwald-Nahe auf unterschiedliche Weise als Argument herangezogen. Zunächst einmal recht allgemein müsse bei Planungen „auf den dort [im Landkreis Bad Kreuznach] verlaufenden Naturpark Soonwald Rücksicht“ genommen werden, so die Rhein-Zeitung (RZ-2011-01-04). Das Bündnis Energiewende als Zusammenschluss mehrerer rheinland-pfälzischer und saarländischer Bürgerinitiativen fordert, u.a. Naturparke „von Windkraftanlagen frei zu halten, d.h. als Ausschlussflächen für Windkraftanlagen auszuweisen“ (B-EMN). Entsprechend argumentieren auch die Bürgerinitiativen (BI-NPSN). Naturparke seien „unbedingt als Tabuzonen“ festzulegen (BI-NPSN).

Die Forderung nach der Ablehnung von Windkraftanlagen wird für Naturparke darüber begründet, dass sie vom definierten Schutzzweck her der „Erholung in der Stille“ dienten und daher Windräder als Lärm verursachend auszuschließen seien: „Naturparks liegen zumeist in Wäldern und sind die letzten Refugien, in denen die Menschen Erholung in der Stille erfahren können – das ist auch das eindeutige gesetzliche Ziel. Auch diese Möglichkeit soll nun der Bevölkerung für eine grüne Ideologie genommen werden.“ (RZ-2015-12-14). Der Schutzzweck „Erholung in der Stille“ ist über Landesverordnungen (für die Fallkontexte: NatParkSoonwaldV vom 28.01.2005 und RPNatPRhWV RP vom 18.08.1978, online: http://landesrecht.rlp.de ) allerdings nur für die so genannten Kernzonen der Naturparke und nicht deren Gesamtflächen festgelegt. Mit dem Regierungswechsel 2016 hin zu einer Regierung aus SPD, FDP und Bündnis ‘90/Die Grünen sind nach aktuellem Stand (Oktober 2016) Windkraftanlagen in Naturpark-Kernzonen ausgeschlossen (Koalitionsvertrag 2016: 56). Zuvor bestand allerdings eine gewisse Konfusion, ob Windräder nicht auch in Kernzonen möglich sein sollten. „K(l)eine Windrad-Tabus“ titelte beispielsweise zwischenzeitlich die Rhein-Zeitung (RZ-2015-12-11) (Abb. 2).

Bürgerinitiativen und Landräte kritisierten die potenzielle Möglichkeit: „Bürgerinitiativen formulierten harsche Proteste, Kritik schlug der SGD [Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord] aus vielen Regionen und Gremien entgegen. Auch die Landräte des Kreises Bad Kreuznach und des Rhein-Hunsrück-Kreises machten ihre Ablehnung von Windkraft in der Kernzone des Naturparks SoonwaldNahe deutlich, nachdem hier erst vor einigen Monaten eine Kernzone ausgewiesen worden war“ (RZ-2015-12-11). Die Kernzonen im Naturpark Soonwald-Nahe waren erst Mitte 2014 offiziell rechtsverbindlich bestimmt worden, womit deren potenzielle Preisgabe kurze Zeit später auf Ablehnung bzw. Kritik stößt. Die „Kernzonen des Naturparks“ Soonwald-Nahe sollten als Ausschlussgebiete festgelegt werden (BI-NPSN). Mit dem landespolitischen Ausschluss von Windenergienutzung in Kernzonen wird, so könnte argumentiert werden, eine regionalpolitische und von Bürgerinitiativen formulierte, medial reproduzierte Forderung umgesetzt.

Um den Naturpark Soonwald-Nahe in Gänze vor weiteren Windkraftanlagen zu schützen, fordern Bürgerinitiativen die Umwandlung des Parks in ein Biosphärenreservat oder die umfängliche Ausweisung als Naturschutzgebiet, allerdings wird hierin sowohl medial als auch durch die Initiativen kein letztendlicher Schutz gesehen (BI-NPSN, vergleichbar in RZ-2014-09-01, RZ-2012-08-28). Bürger und Bürgerinitiativen scheinen in bestehende Schutzgebiete nicht die Hoffnung zu setzen, über sie Windkraftanlagen verhindern zu können – dennoch wird aber auf diese als Argument nicht verzichtet. Bezugnahmen auf den Naturpark werden zu einem Argument neben Landschaft, Naturschutz, Tourismus etc., der aber nicht dominierender als andere erscheint. Die große Zahl an Gegenargumenten fungiert als Mittel der Untermauerung von Forderungen. Andere Lesarten einer Vereinbarkeit von Windkraft, Naturparken, Regionalentwicklung und Touristen, wie in allgemeinen Artikeln der Rhein-Zeitung ohne spezifischen Bezug zu den Naturparken Soonwald-Nahe und Rhein-Westerwald vorhanden (RZ-2013-01-14, RZ-2012-11-09), sind zum Fallkontext Soonwald-Nahe nicht zu finden. Energiewende und Windkraft im Fallkontext Soonwald-Nahe werden fast durchgehend mit Problematiken und konflikthaften Aushandlungsprozessen – Stichwort: erreichte Belastungsgrenze – verhandelt.

2.2 Rhein-Westerwald: Windräder als Bedrohung des Naturparks

Welche Aushandlungsprozesse finden im Vergleich dazu innerhalb der Fallstudie Rhein-Westerwald statt? Im Gegensatz zum Naturpark Soonwald-Nahe geht es im Naturpark Rhein-Westerwald um die gänzliche Verhinderung der Umsetzung aller bisherigen Planungen. Zur Untermauerung werden Argumente angeführt, wie sie auch bei der ersten Fallstudie kurz aufgezeigt wurden (Landschaft, Naturschutz etc.). Zentrales Ziel bestünde darin, das „Rheinpanorama so zu erhalten“, wie es derzeit sei (RZ-2015-06-01). Die Bürgerinitiativen argumentieren, die „vielfältigen Landschaften“ hätten „durch die Zeiten ihre Charakteristik bewahrt“, das Rheinpanorama sei „bisher unberührt geblieben“, selbst wenn es „selbstverständlich über die Jahrhunderte auch vom Menschen geprägt“ worden sei (BI-NPRW). Der anthropogene Einfluss auf die Landschaft wird zwar nicht geleugnet, allerdings werden bisherige Eingriffe als „harmonisch“ bewertet – im Gegensatz zu einem geplanten Windpark, der das „gewachsene Panorama dominieren und zerstören“ (BI-NPRW) würde. Es sei hier der Hinweis erlaubt, dass das Rheintal u.a. mit Bahnlinie, Industrie und vielfältiger Wohnbebauung (dazu Abb. 3) durchaus als recht stark anthropogen verändert bezeichnet werden kann.

Regelmäßig wird in Verbindung mit den grundsätzlichen Zielsetzungen und Kritikpunkten der Bürgerinitiativen auch auf den Naturpark rekurriert. Auffällig ist zunächst, dass sich die Bürgerinitiative Pro Naturpark Pur und die Bürgerinitiative Naturpark leben zwischen Rhein und Wied im Namen aktiv auf den Naturpark beziehen. Der Naturpark wird zu einer regionalen, räumlichen Bezugsgröße. Sowohl in den Artikeln der Rhein-Zeitung als auch auf den Websites der Initiativen wird auf Auswirkungen der Windkraft auf den Naturpark verwiesen (so RZ-2013-09-07, RZ-2015-04-28, BI-NPRW) Die Bürgerinitiative Naturpark leben zwischen Rhein und Wied nimmt in ihren Zielen explizit mehrfach Bezug: „Schutz und/oder Erhalt von Flora und Fauna des Naturparkes, des Landschaftsbildes des Naturparkes, […], des Naturparkes als Erholungsgebiet des Menschen“ würden angestrebt (BI-NPRW). Der Naturpark Rhein-Westerwald als Großschutzgebiet wird von den Bürgerinitiativen aktiv als Instrument genutzt, um emotionale Bezüge herzustellen und den Bau von Windkraftanlagen als moralisch verwerflich zu kommunizieren (hierzu allgemein u.a. Luhmann 1993, Mouffe 2007, Mouffe 2014). Der Naturpark laufe beispielsweise „Gefahr, durch den massiven Eingriff optisch zerstört zu werden“ (RZ-2013-05-28). Natur und Tiere „im außergewöhnlichen Naturpark“ bzw. „in unserem Naturpark“ würden geopfert (BI-NPRW).

Darüber hinaus wird auch hier über den Naturpark als Ausschlussgrund für Windräder diskutiert. In Bezug auf die Verbandsgemeinde Puderbach sei eine diskutierte Fläche „vom Kreis und der Verbandsgemeinde mit dem Hinweis auf den Naturpark RheinWesterwald abgeschmettert“ worden, wie die Rhein-Zeitung berichtete (RZ-2011-10-30). In der Aussage einer Bürgerinitiative wird der Naturpark Rhein-Westerwald zum „Naturschutzpark Rhein-Westerwald“, womit implizit ein „Schutz“ vor Windrädern verbunden wird (BI-NPRW).

Forderungen, Planungen von Windkraftanlagen nicht weiterzuführen, werden auch mit dem Verweis auf die Kernzonen des Naturparks untermauert. In einer Passage heißt es, Planungen seien „in der Kernzone des Naturparkes Rhein-Westerwald nicht weiter zu verfolgen“ (B-EMN, ähnlich auch BI-NPRW). Gleichzeitig wird medial wahrgenommen, dass Kernzonen nicht automatisch einen Ausschlussgrund darstellten. Bereits 2011 sei über „Änderungen der Bestimmungen vor allem im Hinblick auf das bisherige Ausschlusskriterium ,Kernzone Naturpark‘“ diskutiert worden (RZ-2011-10-25). Ende 2015 wurden Vorstöße der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, „auch in den Kernzonen der Naturparks Windenergieanlagen genehmigen zu wollen“, als „naturschutzfachlich unverantwortlich“ bewertet (RZ-2015-12-14). Kernzonen und Windkraft sollten sich danach zwingend ausschließen – andersartige Vorstöße werden abgelehnt.

In Artikeln und Passagen der Bürgerinitiativen wird zudem auch bei dieser Fallstudie auf den Schutzzweck „Erholung in der Stille“ verwiesen, der ignoriert würde. Es sei „grotesk, auf der einen Seite einen Nationalpark zu schaffen und auf der anderen Seite Naturlandschaften und Wälder, die als Naturpark speziell auf die Erholung in der Stille ausgelegt sind, auf großer Fläche und in großem Stil zu zerstören“ (RZ-2015-12-14). Die Bürgerinitiativen bemängeln eine „Industrialisierung eines ,Raumes der Stille‘ im Naturpark Rhein-Westerwald“ bzw. weisen auf das „primäre[-] Ziel ,die Erholung in der Stille‘“ hin, das der Naturpark Rhein-Westerwald habe (BI-NPRW). Auch diese Zitatbeispiele unterstreichen, dass Naturparke und Windkraftanlagen im Hinblick auf den Naturpark Rhein-Westerwald nicht zusammengedacht und weder von den Bürgerinitiativen noch medial in Artikeln der Rhein-Zeitung in Verbindung mit Regionalentwicklung gesehen werden – ganz im Gegenteil. Windkraftanlagen bedrohen den Status quo des Naturparks und die „heimatliche Normallandschaft“, in der Veränderungen tendenziell kritisch gesehen werden (dazu Kühne 2006, Kühne 2008, Kühne & Weber 2016).

Darüber hinaus wird in Artikeln und durch die Initiativen auf das UNESCO-Welterbe, Naturschutz-, FFH- und Natura-2000-Gebiete zurückgegriffen, die ebenfalls gegen Windkraftanlagen sprächen, doch auch diese würden nicht als ausreichende „Ausschlussinstrumente“ bewertet (u.a. RZ-2015-08-19, BI-NPRW). Bezüge auf den Naturpark Rhein-Westerwald finden sich regelmäßig, ohne dass sie allerdings in den Mittelpunkt der Argumentation rückten. Sie reihen sich auch hier eher in Argumentationsstränge um Landschaft, Heimat, Naturschutz etc. ein und dienen einer Stützung der Zielsetzung, Windkraftanlagen innerhalb der Gebietskulisse des Naturparks Rhein-Westerwald zu verhindern.

3 Vergleich der Fallstudien, Fazit und Ausblick

Welche Parallelen und Unterschiede ergeben sich abschließend und welches Fazit lässt sich daraus nun im Hinblick auf Windkraft in Naturparken sowie zur Vereinbarkeit von Windkraft und Regionalentwicklung in Naturparken ziehen?

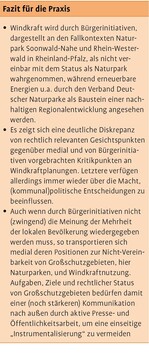

Während im Fallkontext Soonwald-Nahe eine Belastungsgrenze für die Region erreicht sei und sich der Protest gegen den ungezügelten Bau weiterer Windenergieanlagen richtet, zielt das Engagement im Fallkontext Rhein-Westerwald darauf ab, den Bau jeglicher Windräder zu verhindern und den Status quo ohne Windkraftanlagen zu erhalten. Windkraft wird nicht (mehr) als zielführender Weg zur Umsetzung der Energiewende akzeptiert. Die Zielsetzungen der Bürgerinitiativen in den betrachteten Fallstudien reihen sich damit in Ergebnisse vorliegender Studien ein, in denen für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien und den damit verbundenen Stromnetzausbau in Teilen massive Proteste nachgezeichnet wurden, die eine Energiewende mittels erneuerbarer Energieträger herausfordert (Becker et al. 2013, Schmid & Zimmer 2012, Weber et al. 2016).

Der Naturpark Soonwald-Nahe wird als schützens- und erhaltenswerte Referenzgröße gerahmt. Mit den erst 2014 eingerichteten Kernzonen verknüpften Kritiker die Hoffnung auf eine Einschränkung der Errichtung von Windenergieanlagen, was sich mit dem Regierungswechsel 2016 nun auch zu bestätigen scheint – eine politische Setzung jenseits bisher bestehender rechtlicher Beschränkungen für Windkraftanlagen. Im Fallkontext Rhein-Westerwald erfolgt im Vergleich die Argumentation über den Großschutzgebietsstatus umfangreicher: Hier wird der Naturpark noch stärker zu einer emotionalen, regionalen Identifikations-Bezugsgröße, dessen „Verschandelung“ von den Gegnern als moralisch verwerflich gedeutet wird. Gleichzeitig wird der Naturpark damit für ihre Zwecke „instrumentalisiert“. Kernzonen werden hier nur begrenzt zum Thema, da aus Sicht der Kritiker eigentlich der gesamte Naturpark der Erholung in der Stille als Schutzzweck vorbehalten werden solle – die aktuell nicht gegebene Relevanz des Naturparks als Großschutzgebiet für Zulassungsverfahren bei Windkraftanlagen spielt für die Initiativen keine Rolle.

Für den Verband Deutscher Naturparke (VDN 2011) und viele Naturpark-Geschäftsführer (Weber 2013: 146) stellen Windkraft und Naturparke keinen Widerspruch dar: Erneuerbare Energien werden unter die als Potenzial für Naturparke begriffene Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung gefasst. In den beiden Fallstudien schließen sich dagegen in der Argumentation tendenziell Windkraft und Naturparke aus. Naturparke sollen, so gerade die Bürgerinitiativen, im derzeitigen Zustand geschützt und bewahrt werden. Windkraftgegner verknüpfen die Gebietskategorie „Naturpark“ in erster Linie mit einem „traditionellen“ Natur- und Landschaftsschutz und nicht mit der aktuellen, vielfältigen Aufgabenpalette sowie dem Grundsatz „Schützen und Nutzen“ (VDN 2016, Weber 2013, Weber & Weber 2015). Windenergie wird von den Gegnern nicht als Baustein der Regionalentwicklung, sondern eher als Gefährdung der Region wahrgenommen. Naturparke werden zwar in beiden Fällen nicht als umfänglich möglicher Ausschlussgrund auf rechtlicher Ebene eingeschätzt, sie werden aber durchgehend als Gebiete kommuniziert, in denen sich Windkraft verbieten sollte.

Eine vom Naturpark Nordeifel in Auftrag gegebene Studie, wonach Touristen durch Windkraft nicht „verschreckt“ würden (RZ-2013-01-14) – „59 Prozent der Befragten schätzten die Windkraftanlagen als ,nicht störend‘ ein“ – wird in den beiden konkreten Kontexten weder durch die Rhein-Zeitung noch durch die Bürgerinitiativen berücksichtigt. Gerade Landschaft wird als statisch bzw. in derzeitigem Zustand unbedingt erhaltenswert (re)produziert, womit Landschaftswandel in den Hintergrund rückt (Kühne 2006, 2013a). Das Ziel rechtssicherer Planungsverfahren trifft, wie sich vielfach zeigt, auf vielfältige, gerade emotionale Bezugnahmen. Wie Planung und Partizipation in dieser diffizilen Lage in Beziehung gesetzt werden können, untersuchen derzeit verschiedene Vorhaben (z.B. http://www.dezent-zivil.de, http://www.energiekonflikte.de ).

Entsprechend den dargestellten Ergebnissen gilt es, regionalentwicklungsbezogen in weiterführenden Arbeiten, gerade auch mittels Interviews, die Haltung zu Windkraft in anderen Großschutzgebieten zu beleuchten, um ein umfänglicheres Bild zu erzielen und herauszuarbeiten, welche grundsätzlichen Positionen seitens der (Naturpark-)Verwaltungen und politischen Repräsentanten zu dieser Thematik eingenommen werden. Wird Regionalentwicklung durch erneuerbare Energien aktiv befördert oder, ggf. vor dem Hintergrund von Bürgerprotesten, eher auf eine Unvereinbarkeit von Naturparken und erneuerbaren Energien gesetzt? In diesem Kontext ist auch der Frage nachzugehen, wie die Aufgaben von Naturparken durch die in den Gebietskulissen lebende Bevölkerung wahrgenommen werden und inwieweit die Aufgabe der Regionalentwicklung verankert ist oder ob Naturparke (weiterhin) eher als Gebiete des Naturschutzes gesehen werden.

Die Gegenüberstellung der Fallstudien macht deutlich, dass heute in der Bevölkerung Bewertungsprozesse stattfinden, die sich jenseits der fachrechtlichen Zulassungskriterien bewegen. Dieses Phänomen ist medial besonders durch das Projekt „Stuttgart 21“ bekannt geworden. Es verdeutlicht, dass die demokratisch legitimierte Befriedungsfunktion dieser Zulassungsverfahren heute vielfach nicht ausreicht, um Akzeptanz in der Bevölkerung hervorzurufen.

Literatur

Agentur für Erneuerbare Energien (2015): Die deutsche Bevölkerung will mehr Erneuerbare Energien: Repräsentative Akzeptanzumfrage zeigt hohe Zustimmung für weiteren Ausbau. http://www.unendlich-viel-energie.de/die-deutsche-bevoelkerung-will-mehr-erneuerbare-energien (zuletzt abgerufen am 09.03.2016).

Becker, S., Gailing, L., Naumann, M. (2013): Die Akteure der neuen Energielandschaften – das Beispiel Brandenburg. In: Gailing, L., Leibenath, M., Hrsg., Neue Energielandschaften – neue Perspektiven der Landschaftsforschung, Springer VS, Wiesbaden, 19-31.

Berger, P., Luckmann, T. (1966): The Social Construction of Reality – A Treatise in the Sociology of Knowledge. Anchor books, New York.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2015): Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt. http://www.bfn.de/25159.html (zuletzt abgerufen am 01.11.2016).

BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2015): Erneuerbare Energien in Zahlen – Nationale und internationale Entwicklung im Jahr 2014. http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/erneuerbare-energien-in-zahlen-2014,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf (zuletzt abgerufen am 07.03.2016).

Koalitionsvertrag (2016): Sozial gerecht – wirtschaftlich stark – ökologisch verantwortlich. Rheinland-Pfalz auf dem Weg ins nächste Jahrzehnt – Rheinland-Pfalz 2016-2021, Mainz. http://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Koalitionsvertrag_RLP.pdf (zuletzt abgerufen am 29.05.2016).

Kühnau, C., Reinke, M., Blum, P., Brunnhuber, M. (2013): Standortfindung für Windkraftanlagen im Naturpark Altmühltal – Erstellung eines Zonierungskonzepts. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (9), 271-278.

Kühne, O. (2006): Landschaft in der Postmoderne – das Beispiel des Saarlandes. DUV, Wiesbaden.

– (2008): Distinktion – Macht – Landschaft – zur sozialen Definition von Landschaft. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.

– (2013a): Landschaftsästhetik und regenerative Energien – Grundüberlegungen zu De- und Re-Sensualisierungen und inversen Landschaften. In: Gailing, L., Leibenath, M., Hrsg., Neue Energielandschaften – neue Perspektiven der Landschaftsforschung, Springer VS, Wiesbaden, 101-120.

– (2013b): Landschaftstheorie und Landschaftspraxis – eine Einführung aus sozialkonstruktivistischer Perspektive. Springer VS, Wiesbaden.

–, Weber, F. (2016): Landschaft – eine Annäherung aus sozialkonstruktivistischer Perspektive. In: Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU), Hrsg., Konventionen zur Kulturlandschaft, Dokumentation des Workshops „Konventionen zur Kulturlandschaft – wie können Konventionen in Europa das Landschaftsthema stärken“ am 1. und 2. Juni 2015 in Aschaffenburg, BHU-Selbstverlag, Bonn, 7-14.

–, Weber, F., Jenal, C. (2016): Der Stromnetzausbau in Deutschland: Formen und Argumente des Widerstands. Geographie aktuell und Schule 38 (222), 4-14.

Leibenath, M. (2014): Landschaft im Diskurs: Welche Landschaft? Welcher Diskurs? – Praktische Implikationen eines alternativen Entwurfs konstruktivistischer Landschaftsforschung. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (4), 124-129.

–, Otto, A. (2013): Windräder in Wolfhagen – eine Fallstudie zur diskursiven Konstituierung von Landschaften. In: Leibenath, M., Heiland, S., Kilper, H., Tzschaschel, S., Hrsg., Wie werden Landschaften gemacht? Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Konstituierung von Kulturlandschaften, Transcript, Bielefeld, 205-236.

Luhmann, N. (1993): Die Moral des Risikos und das Risiko der Moral. In: Bechmann, G., Hrsg., Risiko und Gesellschaft, Springer, Opladen, 327-338.

Mouffe, C. (2007): Über das Politische – wider die kosmopolitische Illusion. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

– (2014): Agonistik – die Welt politisch denken. Suhrkamp, Berlin.

Pohl, J., Gabriel, J., Hübner, G. (2014): Untersuchung der Beeinträchtigung von Anwohnern durch Geräuschemissionen von Windenergieanlagen und Ableitung übertragbarer Interventionsstrategien zur Verminderung dieser – Abschlussbericht, Halle. http://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-28754.pdf (zuletzt abgerufen am 10.03.2016).

Reinke, M. (2015): Energiewende unter dem Aspekt der Landschaftsplanung. In: Riedel, W., Lange, H., Jedicke, E., Reinke, M., Hrsg., Landschaftsplanung, Springer, Berlin, Heidelberg, 467-480.

Schmid, S., Zimmer, R. (2012): Akzeptanz von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg – Studie im Rahmen des UfU-Schwerpunktes „Erneuerbare Energie im Konflikt“. http://opus.kobv.de/zlb/volltexte/2013/20506/pdf/UfU_Paper_1_13_Akzeptanz_von_Windkraftanlagen_in_Baden_Wuerttemberg.pdf (zuletzt abgerufen am 03.11.2014).

VDN (Verband Deutscher Naturparke, 2011): VDN-Positionspapier „Energiewende im Einklang mit Natur und Landschaft“. http://www.naturparke.de/system/librarydownloads/151/original/VDN_Energiewende_final.pdf?1324651826 (zuletzt abgerufen am 10.03.2016).

– (2016): Leitbild Naturparke in Deutschland. http://www.naturparke.de/parks/concept (zuletzt abgerufen am 29.05.2016).

Weber, F. (2013): Naturparke als Manager einer nachhaltigen Regionalentwicklung. Probleme, Potenziale und Lösungsansätze. Springer VS, Wiesbaden.

–, Kühne, O. (2016): Räume unter Strom – eine diskurstheoretische Analyse zu Aushandlungsprozessen im Zuge des Stromnetzausbaus. Raumforschung und Raumordnung 74 (4), 323-338.

–, Kühne, O., Jenal, C., Sanio, T., Langer, K., Igel, M. (2016): Analyse des öffentlichen Diskurses zu gesundheitlichen Auswirkungen von Hochspannungsleitungen – Handlungsempfehlungen für die strahlenschutzbezogene Kommunikation beim Stromnetzausbau. https://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-2016050414038/3/BfS_2016_3614S80008.pdf (zuletzt abgerufen am 09.05.2016).

–, Rossmeier, A., Jenal, C., Kühne, O. (2017): Landschaftswandel als Konflikt – ein Vergleich von Argumentationsmustern beim Windkraft- und beim Stromnetzausbau aus diskurstheoretischer Perspektive. In: Kühne, O., Megerle, H., Weber, F., Hrsg., Landschaftsästhetik und Landschaftswandel, Springer VS, Wiesbaden, 215-244.

–, Weber, F. (2015): Naturparke und die Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung – jenseits von Wanderwegemarkierern und Parkbankaufstellern. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (5), 149-156.

Wirth, P., Leibenath, M. (2016): Die Rolle der Regionalplanung im Umgang mit Windenergiekonflikten in Deutschland und Perspektiven für die raumbezogene Forschung. Raumforschung und Raumordnung (online first), 1-10.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.