Klimaanpassung im Bebauungsplan

Abstracts

Die Auswirkungen des globalen Klimawandels erhöhen die Notwendigkeit für Städte, Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu implementieren. Das Phänomen des Stadtklimas führt dazu, dass das Auftreten urbaner Hitzeinseln bereits heute vermehrt beobachtet wird. Die meisten deutschen Großstädte haben Anpassungsstrategien entwickelt. Doch wie steht es um die Umsetzung dieser Konzepte? Ziel dieser Studie war es, die Erfolgswahrscheinlichkeiten für Klimaanpassungsmaßnahmen im Rahmen der Bebauungsplanung zu ermitteln. Methodisch wurden dazu Bayesian Networks genutzt, d.h. Wahrscheinlichkeits-Netzwerke, die Ausgangssysteme analytisch abbilden und Wahrscheinlichkeiten für ein Ziel ermitteln – hier die Erfolgswahrscheinlichkeit für Klimaanpassung in der Bebauungsplanung. Expertinnen und Experten schätzten die Erfolgswahrscheinlichkeit der Berliner Bebauungsplanung auf ca. 50 % . Die Chance, dass Klimaanpassung in der Planung verfolgt wird, scheint also vorhanden – ob sie wahrgenommen wird, entscheidet sich im Einzelfall sehr situativ und meist personengebunden. Ein selbstverständlicher Planungsimpuls ergibt sich nicht automatisch aus dem grundsätzlich vorhandenen Spielraum im Baugesetzbuch. Die Anpassungsstrategien der Städte werden nicht durch ihr bloßes Dasein in der Bebauungsplanung aufgegriffen, sondern bedürfen wacher Akteure.

Adaptations to climate change in local land-use planning – Suitability of Bayesian Networks to identify the probability of the implementation of measures

Global warming has become a major driver in cities as the concern of urban heat islands is posing new challenges aiming to implement adaptive measures to these effects. As most major German cities have developed adaptation strategies to combat these urban heat islands, there is concern of how these adaptive measures are implemented. The aim of this study is to determine the probabilities of success of climate adaptation measures in local land-use planning processes (i.e. zoning) in Berlin. The study applied the Bayesian Networks methodology - a graphical model depicting elements and connections of a system as a probabilistic causal network - to determine the success rate for climate change adaptation measures within local land-use planning. Conclusively, experts have estimated a 50 % chance of success of these measures in Berlin local land-use plans. Climate change strategies seem successful within planning scopes but are dependent on each situation and primarily on key actors. City adaptation strategies will not be implemented by their very existence in local land-use plans, thus will require more attentive actors.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Notwendigkeit der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels und an zunehmenden Hitzestress (im Folgenden als Klimaanpassung benannt) steht außer Frage. Klimaanpassung stellt neben den zahlreichen Klimaschutzzielen noch immer eine besondere Herausforderung dar. So hat auch Berlin 2011 eine Klimaanpassungsstrategie in Form eines Stadtentwicklungsplanes zum Thema Klima (StEP Klima) verabschiedet (SenStadtUm 2011). Hierin wird besonders der Erhalt der Grün- und Freiflächen als entlastend für das Stadtklima festgehalten.

Als informelles Planungsinstrument muss ein Stadtentwicklungsplan nach § 1 (6) Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB) bei der Aufstellung von Bauleitplänen berücksichtigt, also in die Abwägung eingestellt werden. Auch ist es als ein Grundsatz der Bauleitplanung formuliert (§1 (5) BauGB), dass Bauleitpläne per se zu Klimaschutz und Klimaanpassung beitragen sollen. Die kommunale Planungsebene der Bebauungspläne (B-Pläne) wird im Berliner StEP Klima (SenStadtUm 2011) und auch in der Fachliteratur als diejenige identifiziert, die am besten zur Klimaanpassung beitragen könnte (Battis et al. 2010, Birkmann et al. 2012, Kumar & Geneletti 2015, Measham et al. 2011; Interview [5] – siehe Auflistung im Anschluss an das Literaturverzeichnis).

Weiter werden im § 9 BauGB die möglichen Inhalte und Festsetzungen eines B-Planes benannt; Battis et al. (2010) untersuchten § 9 BauGB auf Möglichkeiten zur Integration von Klimaanpassungsmaßnahmen und beschreiben unter anderem folgende Maßnahmen: Erhaltung und Neuschaffung von Freiflächen, öffentlichen wie privaten Grünflächen, Begrenzung der Versiegelungsgrade und Gebäudehöhen, Anlage von Wasserflächen, Waldgebieten sowie Anpflanzungen. Anpassungsmaßnahmen können und sollen also in B-Plänen festgesetzt werden. Die meisten deutschen Großstädte haben inzwischen Klimaanpassungsstrategien entwickelt (Donner et al. 2015) – aber es ist weitgehend unbekannt, ob sie diese auch über ihre laufende Bebauungsplanung (B-Planung) tatsächlich implementieren.

Zur Klärung dieser Frage wurden Wahrscheinlichkeits-Netzwerke, so genannte Bayesian Networks (BNs), angewendet. Diese dienten zunächst unter anderem zur Unterstützung von medizinischen Diagnosestellungen (Wang et al. 2002), für Umweltfragestellungen war die Verwendung von BNs lange limitiert (Bromley 2005). Mittlerweile wurde die Verwendung von BNs auch weiter ausgeweitet und erprobt, vor allem im Management von Wasserressourcen (Bromley 2005, Henriksen & Barlebo 2008), im Umweltmanagement an der Schnittstelle von Natur, Gesellschaft und Ökonomie (Uusilato 2007) und in der Umweltmodellierung (Aguilera et al. 2011).

2 Zielsetzung

Ziel der vorliegenden Fallstudie war es, zunächst die Faktoren zu identifizieren, die zur Festsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen in der B-Planung beitragen können, um mit Hilfe der Methode des Bayesian Networks die betreffende Erfolgswahrscheinlichkeit zu ermitteln. In den für die Methode erforderlichen Expertenbefragungen diente der innerstädtische Berliner B-Plan der Europacity (SenStadtUm 2015b) als Untersuchungsregion und Diskussionsgrundlage (Abb. 1, 2). Neben diesem Fallbeispiel ging es bei den durchgeführten qualitativen Interviews darum, weitere Erfahrungen der befragten Expertinnen und Experten zum Thema in der B-Planung in Berlin mit einzubeziehen.

Das Plangebiet des gesamtstädtisch bedeutsamen B-Plans der Europacity liegt im Zentrum von Berlin und wurde vor allem nach dem Kriterium der Aktualität der Planung ausgewählt (letzter Entwurf im Januar 2015), so dass die beteiligten Akteure aktuell befragt werden konnten. Eine potenzielle Hitzebelastung wurde in diesem Gebiet mehrfach festgestellt und lässt daher vermuten, dass auch Anpassungsmaßnahmen eine Rolle spielen (SenStadtUm 2009, 2010).

Neben der inhaltlichen Fragestellung sollte vor allem die Anwendung von BNs auf ihre Praktikabilität geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die tatsächliche Implementation von Klimaanpassungsmaßnahmen. Die Methode der BNs arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten, die von Experten erfragt werden, wenn wie in diesem Fall keine quantitativen Messdaten vorhanden sind.

3 Methode der Bayesian Networks

Bayesian Networks sind analytische Abbildungen von bestehenden Systemen: Akteure, geplante Interventionen oder auch unveränderbare Vorgaben werden als Elemente dargestellt. Die Bedingungen und Einflüsse der Elemente untereinander sind gerichtete Verbindungen zwischen den Elementen. Außerdem werden für die Elemente beliebig viele Zustände formuliert, um durch die Angabe der Wahrscheinlichkeiten der Zustände schließlich die bedingte Wahrscheinlichkeit der Zielvariable zu erhalten – hier Anpassungsmaßnahmen im B-Plan. Die ermittelte bedingte Wahrscheinlichkeit der Zielvariablen wird als Status quo bezeichnet – sie spiegelt das aktuell existierende Potenzial wider, den gewünschten Zielzustand unter heutigen Bedingungen zu erreichen.

Die erforderliche Struktur des Netzwerks kann gemeinsam mit Experten erarbeitet werden, die Daten und Wahrscheinlichkeitswerte werden als Expertenwissen in das Netzwerk integriert.

In der Literatur wird empfohlen, bei fehlenden Messdaten auf Expertenmeinungen zurückzugreifen (Bromley 2005, Chen & Pollino 2012). Pollino & Henderson (2010) stufen die Qualität eines BNs, das auf der Befragung eines einzelnen Experten beruht, als gering ein, doch schon die Befragung mehrerer Experten als mittel. Uusilato (2007) beschreibt den Vorteil von BNs, dass es rein technisch gesehen nicht „zu wenige Daten“ geben kann, auch kleine Untersuchungsgrößen können in der BN Analyse deutliche Ergebnisse erzielen.

In der vorliegenden Arbeit wurden fünf zentrale qualitative Interviews geführt, in dessen Rahmen jeweils ein vorläufiges Netzwerk erstellt wurde. Ausgangspunkt war der gewünschte Zielzustand des gesetzten Zieles. Die möglichen Zustände aller Elemente wurden diskutiert. Hierbei sollten der aktuelle sowie der angestrebte Zustand des Elements abgebildet werden (Chen & Pollino 2012). Bei der Erstellung des Netzwerkes geht es vor allem darum, diejenigen Planungsschritte zu erkennen, an denen die besten Möglichkeiten bestehen Klimaanpassungsmaßnahmen mit in die Planung aufzunehmen.

Aus den einzelnen vorläufigen Netzwerken der Experten wird schließlich ein abschließendes Netzwerk erarbeitet. Dabei können die Elemente neu gruppiert oder aufgetrennt werden. Das Netzwerk sollte möglichst simpel gehalten werden, da es eine kognitive Herausforderung darstellt, sich Wahrscheinlichkeiten vorzustellen, bei denen mehrere Faktoren eine Rolle spielen (Uusilato 2007). Die Bewertung der Wahrscheinlichkeiten kann für die Experten bei höherer Anzahl an Elementen und einflussnehmenden Faktoren zunehmend unübersichtlich erscheinen, wodurch die Antworten an Qualität verlieren können (Cain 2001, Bromley 2005, Chen & Pollino 2012).

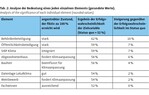

Um die Wahrscheinlichkeitswerte für das Netzwerk zu erhalten, wurde ein Fragebogen erstellt und an die fünf teilnehmenden Experten versandt. Durch die Netzwerkstruktur (vgl. Abb. 3, 4) vorgegeben, entstehen an den einzelnen Elementen verschiedene Szenarien. Tab. 1 zeigt das exemplarisch für das Element des Umweltberichts; dort sind acht verschiedene Szenarien möglich (abhängig von den Zuständen der Elemente StEP Klima, Datenlage und Fachwissen). In der rechten Spalte ist von den Experten in Prozent anzugeben, für wie wahrscheinlich das Szenario jeweils erachtet wird. In diesem Fall ist also die Wahrscheinlichkeit gemeint, dass der Umweltbericht unter den gegebenen Voraussetzungen Klimaanpassungsmaßnahmen berücksichtigt. Dabei wurde betont, dass die Antworten keineswegs allein auf das Fallbeispiel Europacity bezogen werden sollen, sondern auf die B-Planung im Allgemeinen.

Für jedes der 14 Elemente im Netzwerk gibt es eine solche Tabelle zum Abfragen der Werte. Sie dienen der weiteren Berechnung der nachfolgenden Wahrscheinlichkeiten und somit schließlich auch der Berechnung der bedingten Wahrscheinlichkeiten der Zielvariable. Die Werte an den einzelnen Elementen sagen noch nichts Konkretes über die Zielvariable aus, also lässt sich anhand der ausgefüllten Tab. 1 beispielsweise nicht sagen, inwiefern dann die Inhalte des Umweltberichtes in den B-Plan übernommen werden. Dies entscheidet sich erst am Element der formalen B-Planung.

Bei der Auswertung der Fragebögen liegt die Schwierigkeit in der Interpretation gegebenenfalls unterschiedlicher Meinungen der Experten zur Wahrscheinlichkeit eines Zustands. Der Umgang mit divergierenden Meinungen bei BNs ist nicht abschließend geklärt. Das Bilden des arithmetischen Mittels ist eine Möglichkeit, jedoch ist es in manchen Fällen angemessen und richtig, die Meinungen unterschiedlich stark zu gewichten, abhängig von Aufgabenbereich und Expertise der Befragten (Cain 2001, Keith 1996). In dieser Studie wurde ebenfalls mit gewichteten Werten gearbeitet. Wenn sich die Meinungen zu stark unterschieden und eine Gewichtung daher nicht möglich war, gingen beide Zustände mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % in das Netzwerk ein. Die Angabe von 50 % bei beiden Zuständen entspricht einer Nullaussage, da die Wahrscheinlichkeit weder in die eine noch in die andere Richtung tendiert.

Schließlich erlauben BNs die Betrachtung von Szenarien und „was-wäre-wenn“-Fragestellungen (Bromley 2005). Die Elemente können einzeln mithilfe der Software in einem ihrer Zustände fiktiv wahrscheinlicher und unwahrscheinlicher gemacht werden. Die Auswirkung dieser Änderung auf den Zustand des gesetzten Ziels gibt Ausschluss darüber, welche Bedeutung das Element hat oder potenziell haben kann (Pollino & Henderson 2010), also wie der Status quo beeinflusst werden kann. Um reale Szenarien gut abbilden zu können, wird hier aber häufig mehr als nur ein Element geändert und somit die Auswirkung einer Kombination von Änderungen getestet (Bromley 2005).

Für die Bayesian-Network-Modellierung wurde die Software Netica in der Version 5.15 der Norsys Software Corp. verwendet (Norsys 2015).

4 Ergebnisse

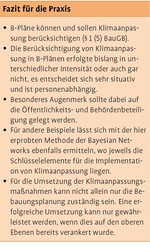

Auf Grundlage der Interviews wurden die in Abb. 3 dargestellten Elemente identifiziert, die die Integration von Anpassungsmaßnahmen fördern können. So wurde für die allgemeine Erfolgswahrscheinlichkeit von Klimaanpassungsmaßnahmen in der B-Planung im Status quo eine Wahrscheinlichkeit von 52 % gefunden. Dieses Ergebnis sowie die Informationen aus den Interviews [1-5] weisen darauf hin, dass Entscheidungen über die Integration von Klimaanpassungsmaßnahmen sehr wahrscheinlich situativ und personengebunden getroffen werden.

Wenn Klimaanpassung bei der Vorbereitung der B-Planung bereits einen hohen Stellenwert hätte, würde auch innerhalb der B-Planung mehr darauf geachtet werden. Dieser vorhergehende Diskurs ist wichtig, da der formale Prozess der B-Planung nur die Themen konkretisieren kann, die zuvor schon Teil der Planung waren. Daher sind auch die der B-Planung vorgelagerten Planungsschritte mit abgebildet. Der Formulierung der Wettbewerbsanforderungen folgt die Durchführung des städtebaulichen Wettbewerbs. Auf der Grundlage des erstplatzierten Entwurfs wird der informelle Masterplan für das Gebiet entwickelt (Herwarth & Holz 2008), auch unter Mitsprache der Bauherrn.

Mit der darauffolgenden Planung und Erarbeitung ist der eigentliche Diskurs über den Planinhalt gemeint. Da die B-Planung und auch die Masterplanung nur formale Arbeitsschritte darstellen, wurde dieses Element (Planung und Erarbeitung) hier eingeführt, um eine gute Abbildung der Praxis zu erhalten. In diesem Erarbeitungsprozess spielt auch die politische Agenda eine Rolle, die im Netzwerk durch das Berliner Abgeordnetenhaus repräsentiert wird. Wenn die formale B-Planung eingeleitet wird, spielen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und der Umweltbericht eine Rolle.

Mit der formalen B-Planung schließlich wird vor allem die Abwägung adressiert, „das Kernstück der Bauleitplanung“ (Gelzer et al. 2004: 204). Durch die Abwägung öffentlicher und privater Belange werden schließlich die Festsetzungen der B-Planung erarbeitet (Gelzer et al. 2004). Der gewünschte Zielzustand ist hier, dass im B-Plan Anpassungsmaßnahmen enthalten sind.

Im Folgenden wird die Bedeutung der einzelnen Elemente im Netzwerk analysiert sowie die Auswirkungen der Veränderung einzelner Elemente am Fallbeispiel visualisiert.

Das Element, welches bei alleiniger Änderung den stärksten Einfluss auf das Ziel hat, ist die Behördenbeteiligung; eine starke Behördenbeteiligung, die auf die Erforderlichkeit von Klimaanpassung hinweist, steigert die Erfolgswahrscheinlichkeit um rund 10 % (Tab. 2). Somit kann sie ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Festsetzung von Anpassungsmaßnahmen sein. Die Öffentlichkeitsbeteiligung folgt kurz danach mit ähnlichem Effekt. In der Planungsrealität ändern sich aber nicht nur einzelne Elemente, sondern mehrere in Kombination. Durch diese Änderung der Zustände können Szenarien betrachtet werden, wie das Fallbeispiel B-Plan Europacity.

Um das Szenario der Europacity darzustellen, wurden die Elemente gemäß den aus den Interviews und der Dokumentenanalyse gewonnen Informationen verändert:

In der Auslobung des Wettbewerbs für das Planungsgebiet der Europacity wurden keine konkreten Klimaanpassungsmaßnahmen gefordert, das Abgeordnetenhaus verlangte ebenfalls keine Anpassungsmaßnahmen (SenStadtUm et al. 2008). Die Begründung des B-Plans gab den Inhalt des StEP Klima zwar wieder, aber keiner der Maßnahmenvorschläge wurde im B-Plan festgesetzt (SenStadtUm 2015a). Das Fachwissen und die -kompetenz der Umweltplaner blieben wie im Status quo auf 90 % . Die Datenlage über das Lokalklima hingegen wurde mit schlecht bewertet, da keine gesonderten Lokalklimagutachten für das Gebiet erstellt worden sind. Es gab keine behördlichen Stellungnahmen zum Thema Klimaanpassung; aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen fünf Stellungnahmen zum Thema Klimaanpassung hervor, deren Inhalte in der Abwägung jedoch als nicht planungsrelevant eingestuft wurden (ebd.). Unter diesen Annahmen ergibt sich für den B-Plan der Europacity eine Erfolgswahrscheinlichkeit für Klimaanpassungsmaßnahmen von 21 % .

Die Erfolgswahrscheinlichkeit der Berliner B-Planung mit ca. 50 % im Status quo tendiert weder in die eine noch in die andere Richtung, ähnlich einer Nullaussage. Das Beispiel der Europacity (Ergebnis 21 % ) zeigt, dass dieser Wert mit der Veränderung der Umstände des gegebenen Planungsfalls auch deutlich geringer ausfallen kann. Die Analyse der Bedeutung der einzelnen Elemente (Tab. 2) belegt aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit des Status Quo gesteigert werden kann.

5 Diskussion, Schlussfolgerungen

Die Erfolgswahrscheinlichkeit für die Berücksichtigung von Klimaanpassung von 52 % der Berliner B-Planung im Status quo weist darauf hin, dass es eigentlich möglich wäre, Anpassungsmaßnahmen via B-Planung auch tatsächlich umzusetzen. Jedoch kommt es im einzelnen Planungsfall auf situative, personengebundene Entscheidungen an. Verwaltungsmitarbeiter wie auch der Bauherr entscheiden, welche Anpassungsmaßnahmen in welchem Umfang umgesetzt werden sollen. Es ist durchaus möglich, mit Hilfe von Städtebaulichen Verträgen bestimmte Maßnahmen konkret zu vereinbaren. Hierbei ist jedoch Fingerspitzengefühl gefragt, man möchte den Bauherren in der Regel auch nicht verlieren. Im Beispiel der Europacity wird der B-Plan mit einer Wahrscheinlichkeit von 21 % Klimaanpassungsmaßnahmen enthalten und unterschreitet damit die Erfolgswahrscheinlichkeit des Status quo um mehr als die Hälfte. Dieses also eher niedrige Ergebnis des Szenarios bestätigt die Aussagen der qualitativen Experteninterviews und der Dokumentenanalyse zum Fallbeispiel: Bei der Planung der Europacity lag der Fokus nicht auf Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.

Die Methode der Bayesian Networks erlaubt einen differenzierten Blick auf jedes einzelne Element und dessen Bedeutung im Netzwerk. Für Planende sind diese Informationen von sehr hoher Bedeutung: um zu wissen, wo sich Investitionen lohnen, um nicht unnötig Ressourcen zu verschwenden.

In der momentanen Planungspraxis würde die Klimaanpassung in der Hälfte der Fälle berücksichtigt werden. Wenn bestimmte Voraussetzungen für diese 52 % nicht gegeben sind, kann dieser Wert sogar noch sinken (Beispiel Europacity). Eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit ist jedoch auch möglich: An welchen Elementen dazu angesetzt werden muss, zeigt die Analyse in Tab. 2. Beispielsweise wurde die klimatologische Datengrundlage und fehlende Modellierung nicht als Problem erkannt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Steigerung bzw. Verbesserung der Datengrundlage die Zielvariable kaum beeinflusst. Die Interviewten gaben an, dass ihnen eher zu viele als zu wenige Daten und Informationen zur Verfügung stehen.

Vielmehr müsste, um dem Themenfeld mehr Beachtung und vor allem mehr Gewicht zu geben, die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gestärkt werden. Diese hat im dargestellten Bayesian Network (Abb. 3, 4) von allen Elementen die höchste Bedeutung für Klimaanpassung im B-Plan (Tab. 1). Es würde sich lohnen, hier fokussiert zu investieren, so dass bei den Beteiligungen der formalen B-Planung mehr abwägungsrelevante Stellungnahmen mit Hinweisen auf fehlende Klimaanpassungsmaßnahmen eingereicht werden. Die hohe Bedeutung liegt wohl auch darin, dass gerade durch Stellungnahmen, die auf bisher unberücksichtigte Themen aufmerksam machen, ein nennenswerter Einfluss auf die Planenden ausgeübt werden kann. Wenn in der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung abwägungsrelevante Inhalte bekannt werden, muss diesen nachgegangen werden (Gelzer et al. 2004). Eine geringe Beteiligung zu einem Thema kann jedoch auch widerspiegeln, dass dem Thema generell oder in der betreffenden Planung tatsächlich wenig Bedeutung von den Akteuren eingeräumt wird.

Um diese Ergebnisse nun in einen weiteren Kontext setzen zu können, könnten weitere B-Pläne nach dieser Methode evaluiert werden, um einen Vergleich anzustellen, wo häufig Probleme liegen. Außerdem wären, um die durch Bayesian Networking gewonnenen Erkenntnisse weiter nutzen zu können, weitere Arbeiten hilfreich:

Zum einen deutet die Tatsache, dass im Status quo nicht 100 % als Ergebnis herauskommt, darauf hin, dass die unterste Ebene der B-Planung nicht mit Anforderungen überfrachtet werden darf. Eine erfolgreiche Umsetzung kann nur gewährleistet sein, wenn die Ziele hierfür schon in den oberen Ebenen festgelegt wurden. Zum anderen ist es wichtig zu wissen, auf welche Art und Weise die als Schlüsselelemente identifizierten Faktoren wirken, beispielsweise die Beteiligung. Denn allein das Wissen, dass die Beteiligung ein Schlüsselelement darstellt, reicht nicht; es ist nötig zu wissen, wie die Beteiligung konkret gefördert werden kann.

Eine verbesserte Behandlung des Klimawandels und seiner Implikation in der Umweltprüfung (Agrawala et al. 2010, Larsen 2014, Larsen et al. 2013, Odparlik et al. 2012) bei der Aufstellung von B-Plänen wäre eine weitere Möglichkeit, diesem Themenfeld mehr Beachtung zukommen zu lassen. Allerdings zeigen die Aussagen der Experten, dass dem Umweltbericht in der formalen B-Planung eher wenig Bedeutung zukommt. Wichtiger für die Integration von Klimaanpassung erschien die Phase der vorgelagerten Planung. Der Umweltbericht wird erstmals auf der Ebene des B-Plans erstellt, da in Berlin die Änderungen am Flächennutzungsplan seit langem allein im sog. Parallelverfahren erfolgen. Eine gesamthafte Fortschreibung des Flächennutzungsplans, mit einer dann strategischen Klimaanpassungsplanung und Umweltprüfung, erfolgt bislang nicht (vgl. Köppel et al. 2016). Es wurde deutlich, dass eine Beachtung der Umweltauswirkungen zu einem früheren Zeitpunkt in der Planung das Thema Klimaanpassung stärker festigen könnte, denn die Durchführung des städtebaulichen Wettbewerbs und die Aufstellung des Masterplans laufen jeweils ohne hinreichende Würdigung der Umweltsituation ab. Es stellt sich die Frage, ob ein Umweltbericht auf B-Plan-Ebene nicht nur in Bezug auf Klimaanpassung schlicht zu spät kommt (ebd.).

Als grundlegende Problematik erwies sich, dass es unter den Befragten nicht immer einen Konsens darüber gibt, was Klimaanpassungsmaßnahmen sind. Um dem ein wenig entgegenzuwirken, wurde in den qualitativen Interviews auch abgefragt, welche Maßnahmen bekannt sind und was im jeweiligen Arbeitsbereich der Experten darunter verstanden wird. Hier nannten alle Befragten überwiegend Maßnahmen aus dem StEP Klima. Denn es gibt Maßnahmen, die unterschiedliche Ebenen ansprechen, jedoch über einzelne Bebauungspläne nur in Teilen zu verwirklichen sind, wie beispielsweise groß angelegte in die Stadt hineinwirkende Frischluftschneisen (Birkmann et al. 2012).

Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass über die B-Planung nicht alle Bautätigkeiten der Stadt erfasst werden können, es also Bauprojekte gibt, die nicht diesem hier vorgestellten Schema entsprechen. Bebauungspläne der Innenentwicklung können nach § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren ohne eine Umweltprüfung genehmigt werden, wodurch diese in den letzten Jahren weitgehend ausgehebelt wurde (Köppel et al. 2016).

In einer weiteren Untersuchung (Sprondel 2015) wurde die Methode der BNs für die bedingenden Faktoren und die Erfolgswahrscheinlichkeit der Umsetzung von Fassadenbegrünung als konkrete Anpassungsmaßnahme ermittelt. Die Erfolgswahrscheinlichkeit lag bei den aktuellen Bedingungen im Status quo bei 2 % . In der weiteren Bayesian-Network-Analyse konnte die Erfolgswahrscheinlichkeit auch durch das Verbessern der aktuellen Bedingungen im Modell nicht stark erhöht werden. Auch in der Realität sahen die Experten geringe Möglichkeiten zur Verbesserung der Umsetzungschancen von Fassadenbegrünung. Hierbei liegt die Entscheidungsgewalt bei den Hauseigentümern.

Das hier exemplarisch aufgestellte Netzwerk bleibt ein Modell und jedes Modell kann die Realität nur unzureichend abbilden (Morgan & Henrion 1990). Das Aufstellen der Netzwerke mit den Experten beinhaltete zudem die Herausforderung, dass die befragten Praktiker dazu tendierten, lineare Ablaufdiagramme zu skizzieren, und es schwerer fiel, in Form von bedingenden Verbindungen zu denken. Außerdem ist es zu erwarten, dass die Meinungen der Experten unterschiedlich ausfallen, denn sie sind abhängig von der befragten Person und deren Wissensstand über die Fragestellung (Chen & Pollino 2012, Morgan & Henrion 1990). Auch kann das Ergebnis von der Auswahl der Experten abhängig sein oder deren möglichen Beeinflussung durch das Fallbeispiel der Europacity. Durch eine erhöhte Stichprobenzahl bzw. breitere Fallanalysen und ein Hinzuziehen eines erweiterten Expertenkreises aus unterschiedlichen Bereichen kann dies jedoch vertieft werden.

Wahrscheinlichkeitswerte werden häufig als ein Maß für Unsicherheit verwendet (Chen & Pollino 2012, Morgan & Henrion 1990) und stellen eine Möglichkeit dar, um sich an Themen anzunähern, zu denen bislang keine empirischen Daten vorliegen (Morgan & Henrion 1990, Uusilato 2007).

Obwohl BNs nur aufwändig zu erstellen sind, sind sie eine gute Methode, um sich intensiv damit auseinanderzusetzen, wie ein gesetztes Planungs- oder Managementziel erreicht werden kann. Kausalzusammenhänge werden visualisiert und die entscheidenden Parameter können erkannt und diskutiert werden. Vor allem kann mit dem analytischen Teil des BNs auch in praktischen Anwendungsfällen transparent gemacht werden, welche Entscheidung auf welche Art und mit welcher Erfolgswahrscheinlichkeit im Hinblick auf das Planungsziel wirkt.

Das Abbilden eines bestehenden Systems in einem modellhaften Netzwerk erfordert eine fokussierte Sicht auf die Fragestellung und somit können schon das Aufstellen des Netzwerks und das Erkennen der Strukturen zur Beantwortung der Fragestellung beitragen (Uusilato 2007). Dennoch bleibt der zweite Schritt für Experten schwer: ihre Planungserfahrungen als Wahrscheinlichkeiten anzugeben. Dies ist noch Neuland in der konkreten planerischen Anwendung bzw. den Planungswissenschaften.

Dank

Diese Fallstudie entstand im Rahmen des DFG-geförderten Projekts 1736 „Urban Climate and Heat Stress in mid-latitude cities in view of climate change” ( http://www.UCaHS.org ) (KO 2952/2-1). Die Autoren bedanken sich bei den fünf Experten, die aufgeschlossen an den Interviews teilgenommen und ihr Wissen mit uns geteilt haben.

Literatur

Aguilera, P.A., Fernandez, A., Fernandez, R., Rumi, R., Salmeron, A. (2011): Bayesian networks in environmental modelling. Environ. Model. & Softw. 26, 1376-1388.

Agrawala, S., Matus Kramer, A., Prudent-Richard, G., Sainsbury, M. (2010): Incorporating Climate Change Impacts and Adaptation in Environmental Impact Assessments. Opportunities and Challenges. OECD, Environmental Working Paper No. 24.

Battis, U., Kersten, J., Mitschang, S., Ingold, A., Schwarz, T. (2010): Stadtentwicklung – Rechtsfragen zur ökologischen Stadterneuerung. Forschungsprogramm ExWoSt.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414). Zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748).

Birkmann, J., Schanze, J., Müller, P., Stock, M. (2012): Anpassung an den Klimawandel durch räumliche Planung, Grundlagen Strategien Instrumente. E-Paper der ARL 13, 1-216.

Bromley, J. (2005): Guidelines for the use of Bayesian networks as a participatory tool for Water Resource Management. Basierend auf den Ergebnissen des MERIT Projektes. Center for Ecology and Hydrology Wallingford.

Cain, J. (2001): Planning improvements in natural resources management, Guidelines for using Bayesian networks to support the planning and management of development programmes in the water sector and beyond. Center for Ecology and Hydrology.

Chen, S.H., Pollino, C.A. (2012): Good practice in Bayesian network modelling. Environ. Model. & Softw. 37, 134-145.

Donner, J., Müller, J.M., Köppel, J. (2015): Urban Heat: Towards Adapted German Cities? JEAPM 17 (02), 17 pp.

Gelzer, K., Bracher, C.-D., Reidt, O. (2004): Bauplanungsrecht. 7. Aufl., Otto Schmidt, Köln.

Henriksen, H.J., Barlebo, H.C. (2008): Reflections on the use of Bayesian belief networks for adaptive management. J. Environ. Manage. 88, 1025-1036.

Herwarth + Holz (2008): Dokumentation der 3. Standortkonferenz „Heidestraße“. Im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Abt. I, 17S.

Keith, D. (1996): When is it appropriate to combine expert judgements? Clim. Chang. 33, 139-144.

Köppel, J., Rehausen, A., Geissler, G. (2016): Wie strategisch ist die Umweltprüfung in Raumordnung und Bauleitplanung? In: Mitschang, S., Hrsg., UPDATE: Aktuelle Anforderungen des Umweltschutzes in der Bauleitplanung, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt a.M.

Kumar, P., Geneletti, D. (2015): How are climate change concerns addressed by spatial plans? An evaluation framework, and an application to Indian cities. Land Use Policy 42, 210-226.

Larsen, S.V. (2014): Is environmental impact assessment fulfilling its potential? The case of climate change in renewable energy projects. Impact Assessment and Project Appraisal 32 (3), 234-240.

–, Kørnøv, L., Driscoll, P. (2013): avoiding climate change uncertainties in Strategic Environmental Assessment. Environ. Impact Assess. Rev. 43, 144-150.

Measham, T.G., Preston, B.L., Smith, T.F., Brooke, C., Gorddaard, R., Withycombe, G., Morrison, C. (2011): Adapting to climate change through local municipal planning: barriers and challenges. Mitigation Adapt. Strateg. Glob. Chang. 16, 889-909.

Morgan, M.G., Henrion, M. (1990): Uncertainty. A Guide to Dealing with Uncertainty in Quantitative Risk and Policy Analysis. Cambridge University Press: Cambridge, 331pp.

Norsys (2015): netica software Anwendung. http://www.norsys.com/netica.html (Abruf am 06.08.2015).

Odparlik, L., Köppel, J., Geissler, G. (2012): The Grass is always Greener on the other Side: der Zugang zu Umweltprüfungsdokumenten in Deutschland im internationalen Vergleich. UVP-report 26 (5), 236-243.

Pollino, C.A., Henderson, C. (2010): Bayesian networks: A guide for their application in natural management and policy. Landscape Logic Technical Report (14), 48pp.

SenStadtUm (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Hrsg., 2009): Bioklima – Wärmebelastung in der Nacht 2005 (Umweltatlas Berlin). http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp (Abruf am 15.05.2015).

– (2010): Klimawandel – Zunahme der Wärmebelastung 2021-2050 zu 1971-2000 (Umweltatlas Berlin). http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp (Abruf am 15.05.2015).

– (2011): Stadtentwicklungsplan Klima. Urbane Lebensqualität im Klimawandel sichern. Berlin, 79S.

– (2015a): Begründung zum Bebauungsplan 1-62b. Entwurf zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. Stand: Januar 2015. Berlin, 215S.

– (2015b): Bebauungsplan 1-62b. Stand: Januar 2015. http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/b-planverfahren/de/oeffauslegung/1-62b/ (Abruf am 08.04.2015).

–, Deutsche Bahn, Vivico Real Estate (Hrsg., 2008): Wettbewerb Berlin Heidestraße. Kooperativer Städtebaulicher Realisierungswettbewerb. Berlin, 56S.

Sprondel, N. (2015): Urbaner Hitzestress in Berlin – Erfolgswahrscheinlichkeiten für Klimaanpassungsmaßnahmen ermittelt mit Bayesian Networks. Unveröff. Bachelorarb., Fachgebiet Umweltprüfung und -planung TU Berlin.

Uusilato, L. (2007): Advantages and challenges of Bayesian networks in environmental modelling. Ecol. Model. 203, 312-318.

Wang, H., Rish, I., Ma, S. (2002): Using Sensitivity Analysis for Selective Parameter Update in Bayesian Network Learning. Technical Report SS-02-03. Published by The AAAI Press, Menlo Park, California.

Interviews

[1] Planungsbüro: Interview am 09.06.2015.

[2] Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin: Interview am 04.06.2015.

[3] Bezirksamt Mitte, Stadtentwicklungsamt, Stadtplanung: Interview am 26.05.2015.

[4] Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, Abt. Städtebau und Projekte: Interview am 04.06.2015.

[5] Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, Umwelt- und Naturschutzamt: Interview am 16.07.2015.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.