Naturschutzfachliche Bewertung von Flurneuordnungen und Meliorationen

Abstracts

Güterregulierungen, Meliorationen oder Flurneuordnungsverfahren (subsumiert unter FNOV) haben in der Vergangenheit einen einseitigen Fokus auf landwirtschaftliche Interessen gelegt und sind deshalb in Naturschutzkreisen in Verruf geraten. Moderne FNOV hingegen haben den Anspruch, naturschutzfachlich positive Resultate zu erreichen.

Bisher bestanden keine Methoden, die eine vergleichbare naturschutzfachliche Bewertung eines Ist- und Planzustands in FNOV ermöglichen. In dieser Studie wurden darum bestehende Verfahren aus anderen Bereichen mit ökologischen Nutzwertanalysen untersucht. Darauf aufbauend wurde eine neue Methode entwickelt. Diese ordnet den von FNOV betroffenen Teilflächen mittels einer Exponentialfunktion der drei Kriterien Natürlichkeit, allgemeine Gefährdung und Wiederherstellbarkeit einen allgemeinen Typuswert zu, der mit den vier Kriterien individuelle Gefährdung, Alter, Vernetzungsleistung und strukturelle Vielfalt korrigiert wird und zu einem individuellen Objektwert führt. Durch Multiplikation mit der jeweiligen Flächengröße können auf diese Weise für alle von einem FNOV betroffenen Flächen Ist- und Planzustand bewertet und eine Gesamtbilanz erstellt werden.

Die Methode wurde auf zwei konkrete Beispiele angewandt und darauf aufbauend weiter konkretisiert. Sie stellt eine wesentliche Verbesserung im Vergleich zu bestehenden Methoden dar, da sie für Ist- und Planzustand vergleichbare Werte liefert, eine kondensierte Auswahl von Bewertungskriterien und einen für naturschutzfachliche Bewertungen vorteilhaften Berechnungsweg verwendet.

Nature conservation value of land consolidation and improvement – A synthesis of methods

Land improvement, rural engineering and land consolidation projects (LIPs) have focused one-sidedly on agricultural improvements in the past and therefore have been criticized among conservation organizations. Modern LIPs in contrary aim at developing positive ecological results. However, there was no method available so far that could quantitatively compare the ecological value of a current and planned state for such projects.

In this study, existing methods from other fields using ecological utility analyses were reviewed. Based on these results, a new method was developed that selects advantageous criteria and methods for LIPs. The method developed allocates areas that are affected by LIP measures a type-value that is based on the three criteria naturalness, general endangerment and restorability. The three values are combined over an exponential transformation. This type-value is corrected by the criteria individual threat, age, connectivity and structural diversity which leads to the object-value of every individual area. This value is multiplied by the size of the investigated area and summed up for all concerned areas separately for the current and the planned state. This enables to draw a balance and evaluate the ecological impact of a LIP. The developed method was applied on two practical examples in order to improve the method and its practicability. It represents a substantial improvement to existing methods because it enables a full and quantitative comparison and builds up on a synthesis of existing criteria and calculation methods.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

1.1 Flurneuordnungsverfahren in der Kritik

Technische Entwicklungen und die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung haben in Zentraleuropa in den letzten Jahrzehnten zu einem großen Verlust ökologisch wertvoller Flächen und Strukturen geführt (Ewald & Klaus 2010, Foley et al. 2005). Diese Veränderungen liefen meist schleichend ab, wurden aber in zahlreichen Fällen auch bewusst in Flurneuordnungsverfahren (FNOV; andere verwendete Begriffe sind: Flurneuordnung, Flurbereinigung, Felder- oder Güterregulierung, Gesamtmelioration oder Umweltmelioration) gestaltet, was diesen Verfahren Kritik aus Naturschutzkreisen eingebracht hat (NABU 2003, Abb. 1). Heute sind FNOV nicht mehr einseitig auf landwirtschaftliche Produktionssteigerungen fokussiert, sondern verfolgen gleichzeitig mehrere Ziele: Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen, Schutz von Natur und Landschaft, Erhalt des Kulturlands und raumplanerische Anliegen (KAM 1994). Sie möchten somit zu einer ausgewogenen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung des ländlichen Raums beitragen (MLR BW 2009).

1.2 Naturschutzfachliche Maßnahmen

Um negative ökologische Auswirkungen zu vermeiden, wird heute bei FNOV in Deutschland zwingend ein landschaftspflegerischer Begleitplan verlangt (§ 41 Abs. 1 FlurbG [Deutschland]). In der Schweiz werden FNOV nur finanziell unterstützt, wenn im Vorhaben der ökologische Ausgleich und die Vernetzung von Lebensräumen gefördert werden (Art. 88 LwG [Schweiz]).

In FNOV werden vor diesem Hintergrund heute Maßnahmen für Natur und Landschaft umgesetzt, wie z.B. die Renaturierung von Fließgewässern (Abb. 2), die Anlage und Aufwertung von Feldhecken und gehölzen oder auch naturschützerische Maßnahmen für spezifische Zielarten. Ob die Maßnahmen die ökologischen Zielsetzungen jeweils erfüllen, ist jedoch umstritten (NABU 2003). Die zentrale Frage ist daher, ob die naturschutzfachliche Bilanz nach der Umsetzung des FNOV positiv oder negativ ausfällt. Diese Frage kann mit einer Nutzwertanalyse bearbeitet werden (Bastian & Schreiber 1999), in welcher Ist- und Planzustand ökologisch bewertet werden.

1.3 Fehlende Bewertungsinstrumente

Bestehende Lebensraumbewertungsmethoden, die aktuell für FNOV vorgesehen sind, sehen keine quantitativen Bewertungs- und Bilanzierungsverfahren vor. Ryf et al. (1997) zeigt lediglich eine mögliche Bewertungsmethode des Ist-Zustands, das LGL BW (2014) lässt keine Vergleichbarkeit oder Verrechnung von verschiedenen Lebensräumen zu, was eine Gesamtbilanzierung verunmöglicht. Im Zusammenhang mit der Eingriffs- und Ausgleichsregelung wird jedoch eine große Fülle an Methoden angewandt, die eine quantitative Bewertung und Bilanzierung erlauben (Bruns 2007). Aufbauend auf einer Synthese der bestehenden Bewertungsmethoden soll in dieser Arbeit eine neue Methode zur naturschutzfachlichen Bewertung von FNOV entwickelt werden, die europaweit eingesetzt werden kann.

2 Methode

2.1 Literaturrecherche und Analyse

In einem ersten Schritt wurden in Bibliothekbeständen und scholar.google.com Publikationen mit den Begriffen „ökologische Bewertung“, „naturschutzfachliche Bewertung“, „Flurneuordnung“, „Melioration“, „Lebensraum“, „Landschaft“, „Eingriff“, „Nutzwertanalyse“ und „Planung“ und ihren Kombinationen gesucht. Literatur mit Fokus auf die naturschutzfachliche Bewertung von ökologischen Strukturen, Lebensräumen und Arten wurde ausgewählt. Dagegen wurde Literatur zu abiotischen und landschaftsästhetischen Bewertungen nicht berücksichtigt. Literatur mit Inhalten beider Art wurde aufgenommen, in der Auswertung jedoch nur die naturschutzfachlichen Inhalte berücksichtigt. Relevante Quellenangaben in der gefundenen Literatur wurden ebenfalls in die Datenbank aufgenommen. Bei identischen Methoden, die von mehreren Quellen gleicher Urheberschaft abgedeckt wurden, wurde nur die aktuellste Publikation berücksichtigt.

2.2 Selektion und Definition der Kriterien

Aus der Literatur wurden mittels folgender zwei in corpore zu erfüllender Bedingungen für FNOV geeignete Bewertungskriterien eruiert.

Bedingung 1: Das Kriterium kann sowohl auf den Ist- als auch auf den Planzustand angewandt werden. Dies stellt sicher, dass die Bewertung beider Zustände identisch erfolgt und die Ergebnisse vergleichbar sind. Der Planzustand ist dabei ein hypothetischer Zustand, der nach bestem Wissen auf einen Zeitraum von 25 bis 30 Jahren vorausgesagt wird (SBUV 2006, Vogel 2012).

Bedingung 2: Das Kriterium kann im Rahmen eines FNOV erhoben werden. Dies bedingt, dass die Parameter der Kriterien effizient und kostengünstig über relativ große Planungsräume aufgenommen werden können.

2.3 Entwicklung der neuen Methode

Die in der Literatur gefundenen Methoden zur Verrechnung der Kriterien wurden hinsichtlich ihrer Eignung für FNOV überprüft, die vorteilhaftesten Teilvorgehensweisen ausgewählt und zu einem neuen Methodengerüst zusammengefügt. Die zuvor selektierten Kriterien und für die Methode passende Wertestufen wurden definiert. Die entwickelte Vorgehensweise wurde anschließend an zwei aktuellen Fallbeispielen (Supplement zum Download unter http://www.nul-online.de, Webcode 2231) angewandt, um die Praxistauglichkeit zu überprüfen und nötige Anpassungen vorzunehmen.

3 Ergebnisse

3.1 Quellenzahl

Insgesamt wurden 18 Publikationen mit naturschutzfachlichen Bewertungen gefunden, wovon drei wegen identischer Methoden derselben Urheberschaft nicht weiter berücksichtigt wurden. Zwei Publikationen (LGL BW 2014, Ryf et al. 1997) beziehen sich explizit auf FNOV, lassen aber keine quantitativen Vergleiche zwischen Ist- und Planzustand zu. Zwei Berichte geben eine generelle Anleitung zur Bewertung von Lebensräumen (Kurz 1998, Schlüpmann 1988). Elf Berichte schließlich beziehen sich auf die Eingriffsregelung und beschreiben quantitative Bewertungsmethoden mit einem Vergleich von Ist- und Planzustand.

3.2 Verwendete Methoden und Kriterien

Das Basisvorgehen bei allen Berichten besteht aus der Einteilung der von einem Projekt betroffenen Perimeter in einheitliche Untersuchungsflächen mittels Lebensraumkartierungen und der Bewertung aller oder einer Auswahl der Untersuchungsflächen nach mehreren Kriterien. Dabei bestehen Ansätze, die Bewertungen gutachterlich und individuell nach Projekt (BUWAL 2002, ILUB 2013, Kurz 1998, LUNG 1999) oder mittels eines bereits vorgegebenen Punktebereichs für Lebensraumtypen vornehmen (LNUV 2008, LSA 2004, SBUV 2006, SMUL 2009, TMLNU 1999, Vogel 2012).

Grundvorgehen für Bilanzierung

Als Datengrundlage für die Bewertung des Ist-Zustands dienen die Lebensraumkartierungen, für den Planzustand werden durchschnittliche Charakteristiken der in der Zukunft erwarteten Lebensraumtypen eingesetzt. Nach der Bewertung der Lebensräume werden die ermittelten Werte mit den jeweiligen Flächengrößen multipliziert und getrennt für Ist- und Planzustand aufsummiert, was eine naturschutzfachliche Bilanzierung ermöglicht. Neben diesen relativ stark formalisierten Methoden existiert eine weitere Methode, die eine verbal-argumentative Vorgehensweise basierend auf vorgegebenen Schutzgütern vorschlägt (MLUV 2009).

angewandte Bewertungskriterien

In den Berichten konnten nach inhaltlicher Aggregation insgesamt 14 naturschutzfachliche Kriterien identifiziert werden, welche die verschiedenen naturschutzfachlichen Qualitäten von Untersuchungsflächen beschreiben (Tab. 1). Die am häufigsten verwendeten Kriterien sind Naturnähe (12 Verwendungen), Gefährdung (11) und Seltenheit (9). Weitere wichtige Kriterien sind Wiederherstellbarkeit (7), Vernetzungsleistung (6), Artenvielfalt (6), das Vorkommen von speziellen Arten (5) wie z.B. Zielarten, Rote-Liste-Arten, Arten mit speziellen Lebensraumanforderungen sowie Eigenart (3). Alle weiteren Kriterien wurden nur ein- bis zweimal verwendet.

Operationalisierung der Kriterien

Je nach Studie wurden für die Bewertung zwischen vier und neun Kriterien zugezogen, die jeweils mit Wertestufen operationalisiert sind. Für die gutachterlichen Methoden schlägt das LUNG (1999) eine vier-, Kurz (1998) eine fünf-, das ILUB (2013) eine zwei- bis sechs- und das BUWAL (2002) eine zehnstufige Skala vor. Bei den Methoden mit vorgegebenen Punktebereichen sind für jeden Lebensraumtyp Normalwerte vorgeschlagen, die jeweils je nach lokaler Ausprägung noch angepasst werden können. Die Werteskalen variieren dabei zwischen 0-5 (SBUV 2006), 1-5 (TMLNU 1999), 0-10 (LNUV 2008), 0-30 (SMUL 2009, LSA 2004) und 1-64 Stufen (Vogel 2012). Für die Kombination der verschiedenen Kriterien werden die für die jeweiligen Untersuchungsflächen ermittelten Wertestufen in allen Fällen ungewichtet aufsummiert respektive ein Flächendurchschnitt daraus berechnet.

Zwei Ausnahmen bestehen: ILUB (2013) verwendet eine Gewichtung der angewandten Kriterien mit unterschiedlichen Faktoren. Vogel (2012) schlägt ein gänzlich davon abweichendes Vorgehen vor, in welchem die Wertestufen der betrachteten Kriterien mittels einer Exponenzialfunktion transkribiert und schließlich mit Multiplikatoren korrigiert werden.

3.3 Selektion der Kriterien

Nach Anwendung der in Abschnitt 2.2 festgelegten Bedingungen entfallen vier der 14 Kriterien (Tab. 1). Artenvielfalt kann für einen großen Perimeter nicht erfasst werden, weshalb die Bedingung der Anwendbarkeit nicht erfüllt ist. Bei den Kriterien Vernetzungsleistung und Strukturelle Vielfalt ist eine Verwendung nur bei klarer und detaillierter Definition möglich. Eine Bewertung der Größe eines Lebensraums macht nur bedingt Sinn, da wissenschaftliche Angaben zu erforderlichen Mindestgrößen kaum möglich sind (Kurz 1998). Da die Flächengröße in allen Methoden mit den ökologischen Wertstufen der betrachteten Untersuchungsfläche multipliziert wird, fließt sie später in einer linearen Funktion in die Bewertung ein. Das Kriterium Repräsentanz wird weggelassen, da davon ausgegangen wird, dass bestehende und in FNOV neu angelegte Flächen regionaltypisch sind. Das Kriterium Schutzstatus wird ausgeschlossen, da es ein Management-orientierter Parameter ist, der bei der Primärbewertung nicht eingesetzt werden sollte (Margules & Usher 1981). Alle Kriterien, welche sich auf spezifische Artenvorkommen stützen, fallen fort, da diese für die Planzustände in 25 bis 30 Jahren nicht prognostizierbar sind. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass Flächen mit besonders wertvollen und gefährdeten Arten geschützt sind (z.B. Art. 14 NHV [Schweiz]) und sich somit FNOV entziehen. Das Kriterium Seltenheit wird nicht verwendet, weil es nicht unabhängig vom Kriterium Gefährdung ist: Seltenheit ist in der Einschätzung der Gefährdung (z.B. Rote Liste) bereits berücksichtigt (Iucn 2014).

3.4 Entwicklung der neuen Methode

Aus den analysierten Bewertungsverfahren wird dasjenige von Vogel (2012) übernommen, das die Wertestufen der Kriterien mit einer Exponentialfunktion in einen kardinalen Typuswert transformiert.

kardinales Verfahren

Der kardinale Ansatz hat zwei Vorteile: Erstens ist er mathematisch korrekter als die summativen Verfahren, die direkt mit den ordinalen Werten mathematische Grundfunktionen ausführen. Zweitens werden die Wertestufen der einzelnen Kriterien konsistenter differenziert, indem der relative Wertezuwachs jeder zusätzlichen Stufe identisch ist. Dies steht im Gegensatz zu den additiven Verfahren, in denen Wertezuwächse bei höheren Werten relativ weniger Gewicht haben. Aus naturschutzfachlicher Sicht müssen Lebensräume mit hohen ökologischen Qualitäten adäquat berücksichtigt werden, was somit der Fall ist.

Typus- und Objektwert

Zur Bewertung werden die selektierten sechs Kriterien dem Typus- und Objektwert zugeordnet (Heidt & Plachter 1996). Der Typuswert (genereller ökologischer Wert eines Lebensraumtyps) setzt sich aus den Kriterien Natürlichkeit, Gefährdung (des Lebensraums generell) und Wiederherstellbarkeit zusammen. Diese drei Kriterien werden mit fünf resp. sechs Wertestufen operationalisiert (Tab. 2), die anschließend ein Wertetripel bilden. Der Objektwert (spezifischer individueller Zustand eines Lebensraums) umfasst die Kriterien Alter, Vernetzungsgrad, strukturelle Vielfalt und Gefährdung (individuell, vor Ort). Diese vier Kriterien werden mit Multiplikatoren operationalisiert (Tab. 3). Das Kriterium Gefährdung wird beiden Werten zugeordnet, weil jeweils eine generelle regionale bis nationale Gefährdungslage eines Lebensraums (z.B. Rote-Liste-Eintrag bei den Lebensräumen; siehe etwa LUBW 2002) und gleichzeitig eine fallweise Gefährdung eines Lebensraums vor Ort vorliegt (z.B. Entwässerungsgräben in einem Hochmoor).

verwendete Wertestufen

Die Verwendung von fünf Wertestufen pro Kriterium ermöglicht eine robuste, gut vergleichbare Werteinschätzung. Mehr als fünf Wertestufen würde eine in großflächigen Feldarbeiten kaum erreichbare Genauigkeit vortäuschen, weniger als fünf Wertestufen dagegen nur wenig Differenzierung der einzelnen Qualitätsaspekte erlauben. Zur Festlegung der Wertestufen der Typuskriterien wurden Informationen aus der Literatur übernommen, die Objektwerte wurden mit naturschutzfachlichen Überlegungen festgelegt. Eine Anpassung und Konkretisierung fand anschließend über die praktische Anwendung der Methode an Fallstudien statt. Dabei wurde das Kriterium Natürlichkeit mit der Wertestufe 0 ergänzt. Das Kriterium Vernetzungsleistung wurde iterativ revidiert und konkretisiert. Das Kriterium Strukturelle Vielfalt wurde auf drei Wertestufen reduziert.

3.5 Anleitung zur Gesamtbewertung und Bilanzierung

Aus den Ausführungen ergibt sich folgende Anleitung für die naturschutzfachliche Bilanzierung in FNOV:

Die von Maßnahmen des FNOV betroffenen Flächen werden ermittelt. Nur sie müssen bewertet werden und zwar flächenidentisch für Ist- und Planzustand.

Die ausgewählten Flächen werden anhand ihres Lebensraumtyps und aktuellen Zustands in einheitliche Untersuchungsflächen eingeteilt. Für diesen Schritt ist bei schlechter Datenlage eine Feldbegehung nötig.

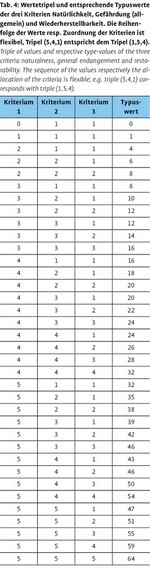

Für jede einzelne Untersuchungsfläche wird ein definitiver Lebensraumtyp festgelegt und die Typusbewertung des Ist-Zustands mit den Wertestufen aus Tab. 2 durchgeführt. Die drei Punktewerte bilden ein Wertetripel, das mittels einer Exponenzialtransformation in einen Typuswert zwischen 0 und 64 umgerechnet wird (Tab. 4).

Auf einer ausführlichen Feldbegehung wird nun der Typuswert an die tatsächlich vorliegende Ausprägung des Lebensraums angepasst. Dazu werden für jede Untersuchungsfläche die Faktorstufen der vier Objektwert-Kriterien (Tab. 3) ermittelt. Die vier ermittelten Faktoren werden mit dem Typuswert der jeweiligen Untersuchungsfläche multipliziert, was den Objektwert ergibt. Dieser liegt zwischen 0 und 132,7 Punkten.

Der Planzustand wird anhand eines hypothetischen Zeitpunkts, 25 bis 30 Jahre nach Umsetzung der Maßnahmen, bewertet. Die Typusbewertung basiert auf den erwarteten Lebensraumtypen und läuft identisch zur Bewertung des Ist-Zustands ab. Die Faktoren des Objektwerts werden nach bestmöglichen Schätzungen festgelegt und ebenfalls mit dem Typuswert multipliziert. Bei fehlenden Angaben wird mit Faktorstufen von 1,0 gearbeitet, was einer durchschnittlichen Lebensraumqualität entspricht.

Für die Bewertung des Ist- wie des Planzustandes gilt:

Flächen, die in der Typusbewertung beim Kriterium „Natürlichkeit“ auf Stufe 0, 1 oder 2 fallen, müssen bezüglich des Korrekturfaktors „Gefährdung (individuell)“ des Objektwerts nicht bewertet werden. Diese Flächen sind künstlich, eine Gefährdung im naturschutzfachlichen Sinne ist nicht möglich.

Flächen mit Typuswert 0 oder 1 müssen bezüglich des Objektwerts nicht bewertet werden, d.h. der Objektwert ist ebenfalls 0 oder 1.

Die ermittelten Objektwerte werden mit der Flächengröße der jeweiligen Untersuchungsflächen multipliziert und getrennt für Ist- und Planzustand aufsummiert. Die Bilanz lässt darauf schließen, ob das FNOV zu einem höheren oder tieferen naturschutzfachlichen Wert im Planungsperimeter führt.

Die Bewertung kann von Planungs- und Ingenieurbüros ausgeführt werden und setzt keine speziellen Computerprogramme voraus: Die Bewertung an sich kann mit einem Datenverarbeitungsprogramm (z.B. Excel) vorgenommen werden. Für die genaue Ermittlung der betroffenen Flächengrößen kann, sofern diese nicht bereits in den Planungsgrundlagen festgehalten sind, auf ein Geoinformationsprogramm (GIS) und entsprechende Datengrundlagen zurückgegriffen werden. Für die zwei Testgebiete von 340 resp. 380 ha und 48 resp. 50 Maßnahmen wurden für die gesamte Bewertung, die auf bereits räumlich klar definierten Maßnahmen basiert, ohne Berichterstattung je drei bis vier Arbeitstage aufgewendet.

4 Diskussion

Die entwickelte Methode schließt eine wichtige Lücke, um den Ist- und Planzustand von FNOV naturschutzfachlich zu bewerten. Im Vergleich zu bestehenden Nutzwertanalysen der Eingriffsregelung liegt ein wesentlicher Vorteil darin, dass die Kriterien zur Bewertung in einem transparenten und logischen Auswahlverfahren aus einem Pool von bestehenden Kriterien ausgewählt wurden, die alle bekannten naturschutzfachlichen Aspekte eines Lebensraums beschreiben. Ein besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, möglichst unabhängige, also komplementäre Qualitätsaspekte einer Untersuchungsfläche abzudecken, um verdeckte Gewichtungen zu vermeiden (Bastian & Schreiber 1999). Es verbleiben aber auch bei der resultierenden Methode einige Überschneidungen (z.B. sind natürlichere Lebensräume eher gefährdet), die trotz konzeptioneller Differenzierung der Kriterien nicht auszuräumen sind.

Die Auswahl der Kriterien und des Verrechnungswegs kann als wissenschaftlich eingestuft werden. Die Definition der Wertestufen über bestehende Methoden und Rückschlüssen aus der praktischen Anwendung in den zwei Fallstudien, also die Bewertung an sich, bleibt jedoch normativ und somit nicht wissenschaftlich. Daraus lässt sich schließen, dass eine Anpassung der Methode an regionale Gegebenheiten über die Wertestufen, nicht aber über die Kriterien und den Berechnungsweg geschehen sollte.

Die praktische Anwendung der Methode in den Fallstudiengebieten trug dazu bei, die Wertestufen der festgelegten Kriterien kritisch zu hinterfragen, zu konkretisieren und somit besser und konsistenter anwendbar auszugestalten. Es zeigte sich neben den konstruktiven Einsichten auch ein wesentlicher, kritischer Punkt: Die Ermittlung der Wertestufen im Plan-Zustand ist mit großen Unsicherheiten verbunden, weil die Prognose eines Zustands in 25 bis 30 Jahren aus heutiger Sicht schwierig ist (Abb. 2) – man bedenke, wie stark sich die Landschaft und ihre Nutzung aufgrund unvorhersehbarer sozio-ökonomischer Einflussfaktoren in den letzten Jahrzehnten verändert haben (Ewald & Klaus 2010).

Schließlich verbleibt ein ganz grundsätzliches Problem von Nutzwertanalysen: Die Quantifizierung der naturschutzfachlichen Aspekte von Lebensraumtypen ermöglicht es prinzipiell, die durch Maßnahmen verschwindenden Lebensraumtypen des Ist-Zustands mit anderen Typen im Plan-Zustand zu substituieren. Es liegt auf der Hand, dass Tümpel nicht Magerwiesen ersetzen, auch wenn sie ähnliche Punktzahlen generieren. Die hier entwickelte Methode soll darum nicht als Rechtfertigungsmittel für exotische Planinhalte, sondern als naturschutzfachliches Hilfsmittel für FNOV verstanden werden, das grobe Aussagen zur naturschutzfachlichen Qualität von Ist- und Planzustand ermöglicht. Bei der Maßnahmenplanung in FNOV sind naturschutzfachlichen Zielen und lokalspezifischen Gegebenheiten immer größte Wichtigkeit beizumessen: Verschwindende, ökologisch wertvolle Lebensraumtypen sollten mit identischen, ähnlichen oder zumindest regionaltypischen ersetzt werden, um die Lebensraumfunktionen zu erhalten (Abb. 3). Die Erhaltung der Arten muss mit sequenzieller Umsetzung der Maßnahmen gesichert werden. Beim Verschwinden von ökologisch minderwertigen Flächen sollten bestehende wertvolle Lebensräume aufgewertet werden (Hampicke 2013). Werden diese Aspekte nicht berücksichtigt, werden die lebensräumlichen Eigenheiten früher oder später in einer homogenisierten Landschaft verschwinden, was aus naturschutzfachlicher, gesellschaftlicher und heute auch aus Sicht der FNOV nicht erstrebenswert ist.

Literatur

Bastian, O., Schreiber, K.-F. (1999): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. Spektrum, Heidelberg/Berlin, 2. Aufl.

Bruns, E. (2007): Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden in der Eingriffsregelung. Analyse und Systematisierung von Verfahren und Vorgehensweisen des Bundes und der Länder. Diss. TU Berlin, Berlin.

BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Hrsg., 2002): Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz. Leitfaden Umwelt 11, Bern.

Essl, F., Egger, G. (2010): Lebensraumvielfalt in Österreich – Gefährdung und Handlungsbedarf. Zusammenschau der Roten Liste gefährdeter Biotoptypen Österreichs. Naturwiss. Verein für Kärnten, Klagenfurt.

Ewald, K.C., Klaus, G. (2010): Die ausgewechselte Landschaft. Vom Umgang der Schweiz mit ihrer wichtigsten natürlichen Ressource. Haupt, Bern/Stuttgart/Wien.

Foley, J.A., Defries, R., Asner, G.P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S.R., Chapin, F.S., Coe, M.T., Daily, G.C., Gibbs, H.K., Helkowski, J.H., Holloway, T., Howard, E.A., Kucharik, C.J., Monfreda, C.J., Patz, J.A., Prentice, I.C., Ramankutty, N., Snyer, P.K. (2005): Global Consequences of Land Use. Science 309 (5734), 570-574.

Hampicke U. (2013): Kulturlandschaft und Naturschutz. Probleme, Konzepte, Ökonomie. Springer Spektrum, Wiesbaden.

Heidt, E., Plachter, H. (1996): Bewerten im Naturschutz: Probleme und Wege zu ihrer Lösung. In: Link, F.-G., Hrsg., Bewertung im Naturschutz – ein Beitrag zur Begriffsbestimmung und Neuorientierung in der Umweltplanung, Akad. für Natur- u. Umweltschutz, Ministerium für Umwelt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Holzgang, O., Pfister, H.P., Heynen, D., Blant, M., Righetti, A., Berthoud, G., Marchesi, P., Maddalena, T., Müri, H., Wendelspiess, M., Dändliker, G., Mollet, P., Bornhauser-Sieber, U. (2001): Korridore für Wildtiere in der Schweiz. Schr.-R. Umwelt 326, BUWAL, SGW und Schweizerische Vogelwarte, Sempach/Bern.

ILUB (Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung Berlin, 2013): Verfahren zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Berlin. Berlin.

IUCN (2014): Guidelines for using the IUCN red list categories and criteria. Version 11. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee. http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf.

Kindlmann, P., Burel, F. (2008): Connectivity measures, a review. Lands Ecol 23, 879-890.

KAM (Konferenz der Amtsstellen für das Meliorationswesen, Hrsg., 1994): Förderung und Gestaltung des ländlichen Raums – moderne Meliorationen als Chance. o.O.

Kurz, H. (1998): Aktuelle Entwicklungen in der Bewertung von Biotoptypen, Vortrag, gehalten auf dem VSÖ-Seminar am 26.02.1998. http://www.vsoe.de/download/bewertkurz.pdf.

LGL BW (Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, 2014): Anleitung zur Ökologischen Ressourcenanalyse (ÖRA) und ökologischen Voruntersuchung (ÖV). Stuttgart.

LNUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 2008): Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW. Recklinghausen.

LSA (Land Sachsen-Anhalt, 2004): Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt (Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt). Magdeburg.

LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, 2002): Rote Liste der Biotoptypen Baden-Württemberg mit Naturschutzfachlicher Beurteilung. Karlsruhe.

LUNG (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, 1999): Hinweise zur Eingriffsregelung. Schr.-R. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern 3, Güstrow.

Margules, C., Usher, M.B. (1981): Criteria used in assessing wildlife conservation potential: a review. Biol Cons 21, 79-109.

MLR BW (Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg, 2009): Flurneuordnung und Landentwicklung – mehr als Bodenordnung. Stuttgart.

MLUV (Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, 2009): Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung HVE. Potsdam.

NABU (Naturschutzbund Deutschland, 2003): Flurbereinigung und Naturschutz – Situation und Handlungsempfehlungen. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL), Bonn.

Pfiffner, L., Müller, A. (2014): Wildbienen und Bestäubung. FibL-Faktenblatt. Forschungsinstitut für biologischen Landbau und ETH Zürich, Frick/Zürich.

Prevedello, J.A., Vieria, M.V. (2010): Does the matrix matter? A quantitative review of the evidence. Biodiv. Cons. 19, 1205-1223.

Ryf, K., Bossert, A., Wyss, E. (1997): Bonitierung naturnaher Flächen bei Gesamt- und Umweltmeliorationen. Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik 9, 603-611.

SBUV (Senator für Bau, Umwelt und Verkehr, 2006): Handlungsanleitung zur Anwendung der Eingriffsregelung für die Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde). Hannover.

Schlüpmann, M. (1988): Bioökologische Bewertungskriterien für die Landschaftsplanung. Natur und Landschaft 63, 155-159.

SMUL (Sächsisches Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft, 2009): Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen. Fassung 2009. Dresden.

Tews, J., Brose, U., Grimm, V., Tielbörger, K., Wichmann, M.C., Schwager, M., Jeltsch, F. (2004): Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance of keystone structures. J. Biogeog. 31, 79-92.

TMLNU (Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, 1999): Die Eingriffsregelung in Thüringen. Anleitung zur Bewertung der Biotoptypen Thüringens. Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, Erfurt.

Vogel, P. (2012): Das Biotopbewertungsverfahren der Ökokonto-Verordnung. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Hrsg., NaturschutzInfo 1, 19-23.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.