Fördern Arbeitshilfen die Qualität von Fachgutachten?

Abstracts

Um den Schutz von Fledermäusen während der Planungsphase eines Windkraftprojekts zu berücksichtigen, werden im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens Fledermaus-Fachgutachten verfasst. In mehreren Bundesländern wurden hierfür in der Vergangenheit methodische Arbeitshilfen veröffentlicht.

Mit dieser Arbeit wird die Qualität von Fledermaus-Fachgutachten, bezogen auf einen aus allen vorliegenden Arbeitshilfen extrahierten Mindeststandard, vergleichend dargestellt. Hierzu wurden insgesamt 156 Fledermaus-Fachgutachten aus sechs verschiedenen Bundesländern ausgewertet. Es wurde getestet, ob sich die Existenz einer methodischen Arbeitshilfe auf die Qualität eines Fachgutachtens auswirkte und inwieweit diese abhängig war von regionalen Faktoren (Bundesland) und vom Erstellungsjahr.

Durchschnittlich wurden 78 % (Spannweite 19 bis 96 %) aller methodischen Vorgaben erfüllt, allerdings gab es signifikante Unterschiede zwischen den Bundesländern. Insbesondere der kritische Bereich der Konfliktbewertung wurde unterschiedlich erfüllt. Ein positiver Effekt der Arbeitshilfen auf die Qualität der Fachgutachten war feststellbar, jedoch kann eine Qualitätssteigerung zwischen 2005 und 2013 nicht belegt werden.

Ein durchschnittlicher Erfüllungsgrad der Kriterien von maximal 80 % ist nicht akzeptabel. Hieraus wird ein dringender Handlungsbedarf hinsichtlich der Standardisierung der Vorgaben und der Qualitätskontrolle und -sicherung von Fledermaus-Fachgutachten abgeleitet.

Do methodological guidelines improve the quality of expert reports? Analysis of expert reports on bats for the planning of wind power plants

Expert reports, presented as part of the permit application, should consider bat protection issues during the planning process of a wind power project. Therefore, several German states agreed on methodological guidelines. However, it is unknown to what extent these guidelines have been applied so far.

The study compares the quality of 156 expert reports on bats from six German federal states based on a minimum standard instruction extracted from all guidelines. Is was investigated whether or not the existence of a methodological instruction influenced the quality of expert reports, and how far their quality depended on regional factors (or the federal state) and the year of conduction.

On average, expert reports have met 78 % (ranging between 19 and 96 %) of the methodological requirements. However, significant differences in quality between reports from different federal states became obvious. In particular the evaluation of the conflicts showed a high variation. Whilst the results revealed a positive effect of the methodological guidelines on the quality of the reports in general, an improvement of their quality between 2005 and 2013 cannot be confirmed. An average degree of compliance of 80 % of the criteria is not acceptable, with particular deficits in the evaluation of conflicts. In conclusion, the study requires an urgent revision of methodological standards, quality management and quality assurance of bat expert reports.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In der Bundesrepublik Deutschland spielt die Windenergie eine bedeutende Rolle bei der Umstellung der Energieversorgung auf regenerative Energien. Für Ende 2015 wurde ein Bestand von 25980 Anlagen in Deutschland gemeldet (BWE 2016). Die zwischenzeitlich erkannten Beeinträchtigungen von Tierarten haben jedoch die Diskussion um den Ausbau der Windenergie verschärft. Fledermäuse gelten sowohl im deutschen als auch im europäischen Raum als durch den WEA-Ausbau besonders betroffen (beispielsweise Brinkmann et al. 2011, Hayes 2013, Lehnert et al. 2014, Rydell et al. 2010). Alle heimischen Fledermausarten werden in Anhang IV der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992) geführt und sind entsprechend streng geschützt (BNatSchG; Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009, BGBl. I S. 2542). Die Tötung von Individuen, die Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen und die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten sind nach den artenschutzrechtlichen Regelungen (§ 44 Abs.1 BNatSchG) verboten.

Um den wachsenden Bedarf an regenerativen Energien in Deutschland mit dem Artenschutz in Einklang zu bringen, muss im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens eines Windkraftprojekts dessen Umweltverträglichkeit nachgewiesen werden. In der Regel beauftragt der Projektträger ein Gutachterbüro mit der Erfassung des Fledermausbestands und der Erstellung einer Gefährdungsprognose. Dieses Gutachten (im Folgenden „Fachgutachten“) dient der zuständigen Genehmigungsbehörde als Grundlage für die Bewertung des Eingriffs durch die geplante Windenergieanlage (WEA).

Mit zunehmender Wahrnehmung von Konflikten zwischen Windenergieanlagen und Fledermaus-Vorkommen (insbesondere Fledermauszug) wurden auch die Methoden für Erfassung und Beurteilung diskutiert. Mehrere Bundesländer entwickelten – unterschiedlich bezeichnete – landesspezifische Arbeitshilfen, in denen die Untersuchungen der Fachbeiträge nach Inhalten und Umfang festgelegt wurden (z.B. Brandenburg: MUGV 2003a; Niedersachsen: NLT 2005), und verfeinerten diese mit fortschreitendem Erkenntnisgewinn (z.B. NLT 2014). Mittlerweile sind fast alle Bundesländer im Besitz entsprechender Arbeitshilfen, welche zur Anwendung empfohlen werden. Bundesweite Arbeitshilfen, welche fachlich abgesicherte Anforderungen formulieren und somit die „anerkannten Regeln der Technik“ zu sein beanspruchen, existieren bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht (Hurst et al. 2015).

Die Arbeitshilfen weisen keine allgemeine Rechtsverbindlichkeit auf, sie entfalten aber verwaltungsinterne Bindungswirkungen. Inwieweit sie die Fachgutachtenqualität beeinflussen, ist bislang nicht untersucht worden. Keine Daten existieren darüber, inwieweit der vorgegebene Rahmen und die Qualität der Fachgutachten bzw. der Fragestellungen, denen die Fachgutachter nachgehen, darüber hinaus lediglich von den Gegebenheiten vor Ort abhängig sind oder ob ein Einfluss externer Faktoren auf den Inhalt eines Fachgutachtens besteht. Einzig Kurtze (2013) setzte sich auf Basis weniger (13) Fachgutachten kritisch mit deren methodischer und inhaltlicher Qualität auseinander.

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Erfassung und Bewertung der in den länderspezifischen Arbeitshilfen beschriebenen Leistungen in den vorliegenden Fachgutachten (Soll-Ist-Vergleich) und die Beurteilung des jeweiligen Erfüllungsgrades (Qualität). Der Einfluss der Faktoren Bundesland und Erstellungsjahr wurde untersucht. Eine fachliche Detailanalyse der Argumentation der Fachgutachter sowie eine Bewertung der Arbeitshilfe selbst war nicht Ziel der vorliegenden Untersuchung.

2 Material und Methoden

2.1 Ausgewertete Gutachten

Ansprechpartner waren die zuständigen Naturschutzbehörden, Auftraggeber von Fachgutachten zu WEA, durchführende Planungsbüros und Naturschutzverbände. Ausgewertet wurden sowohl Fledermaus-Fachgutachten aus Bundesländern mit Arbeitshilfen (Brandenburg (BB) n=53; Niedersachsen (NI) n=9) als auch Fachgutachten aus Bundesländern ohne Arbeitshilfen zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung (Nordrhein-Westfalen (NW) n=8, Rheinland-Pfalz (RP) n=42, Mecklenburg-Vorpommern (MV) n=33 und Sachsen-Anhalt (ST) n=11). Insgesamt flossen 156 Fachgutachten in die Auswertung ein (ausschließlich abgeschlossene Fachgutachten, d.h. keine Zwischenberichte o.Ä., zu Onshore-WEA, Neuanlagen (d.h. kein Repowering) mit Erstellungsdatum nach dem 01.01.2003). Sämtliche Fachgutachten wurden vor der Auswertung bezüglich Auftraggeber, Auftragnehmer und spezifischem Standort anonymisiert.

2.2 Erstellung der Bewertungskataloge

Für die „Mindestanforderungen“ (in ähnlicher Form auch in EUROBATS 2008) wurden aus den in Tab. 1 aufgeführten Länder-Arbeitshilfen bundeslandübergreifende Kriterien extrahiert. Um der zeitlichen Staffelung der Veröffentlichung länderspezifischer Arbeitshilfen gerecht zu werden, wurden zwei Bewertungskataloge erstellt.

Folgende landesspezifischen Arbeitshilfen fanden keine Berücksichtigung: Hessen (AGFH 2010, HMUELV 2012) aufgrund einer zu geringen landesspezifischen Stichprobe sowie Saarland (Staatliche Vogelschutzwarte 2013), Nordrhein-Westfalen (MKULNV & LANUV 2013) und Baden-Württemberg (LUBW 2014) aufgrund der späten Publikationstermine.

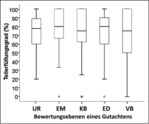

Um eine differenzierte Analyse und zugleich ein vergleichbares Bewertungsniveau (Gliederung der Bewertungsebenen sowie kriterien; s. Abb. 1) zu ermöglichen, wurden die Inhalte eines Fledermaus-Fachgutachtens in fünf Inhalts-/Bewertungsebenen gegliedert.

Anhand der zwei Bewertungskataloge fanden Vergleiche statt zwischen der erbrachten Leistung und den Vorgaben der Arbeitshilfen. Diese Prüfung stellte fest, ob die in den Arbeitshilfen geforderten Vorgaben erbracht und plausibel dargestellt wurden (Formal- und Plausibilitätsprüfung; Abb. 2).

Für jedes Fachgutachten wurden der Erfüllungsgrad ( %) der fünf Bewertungsebenen als auch der Erfüllungsgrad des gesamten Fachgutachtens als arithmetisches Mittel berechnet. Die fünf Bewertungsebenen flossen ungewichtet in das Gesamtergebnis ein. In Abb. 2 wird exemplarisch die Prüfung einer in der Arbeitshilfe von Niedersachsen (NLT 2011a, b) beschriebenen Vorgabe für „Detektorbegehungen“ dargestellt.

2.3 Statistische Auswertung

Die Ergebnisse zum Erfüllungsgrad (prozentuale Erfüllung einzelner Kriterien) wurden zunächst auf Normalverteilung getestet (Kolmogorov-Smirnov-Test). Anschließend wurde ein möglicher Effekt des Bundeslands und des Erstellungsjahres auf den Erfüllungsgrad eines Fachgutachtens mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse untersucht (Kruskal-Wallis-H-Test). Mittels eines Homogenitätstests (Mann-Whitney-U-Test) wurde post-hoc geprüft, ob eine signifikante Abweichung zur restlichen Stichprobe besteht. Zur Berücksichtigung eines potenziell kumulierenden Alphafehlers bei multiplen Tests wurden die p-Werte einer sequentiellen Bonferroni-Korrektur unterzogen.

Sowohl in die Varianzanalyse als auch in den Homogenitätstest gingen nur Faktoren (Bundesland und Erstellungsjahr) ein, die mindestens fünf Fachgutachten in die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung einbrachten. Dementsprechend veränderte sich die Anzahl an eingeflossenen Fachgutachten je nach analysiertem Faktor (Bundesland: n=156; Erstellungsjahr: n=152; Arbeitshilfen: n=156).

3 Ergebnisse

3.1 Erfüllungsgrad

Die Spannweite des Gesamterfüllungsgrades der in den Arbeitshilfen beschriebenen Vorgaben liegt zwischen 19 und 96 %; durchschnittlich werden 78 % (Median) erreicht (s. Abb. 3). Die höchste Erfüllung einer Bewertungsebene bezüglich der in den Arbeitshilfen beschriebenen Vorgaben ist bei den Erfassungsmethoden und der Ergebnisdarstellung (Median jeweils 80 %) zu erkennen (s. Abb. 4). Hierauf folgen der Untersuchungsrahmen (Median =78 %) sowie mit jeweils 75 % die Konfliktbewertung und die Prüfung der Verbotstatbestände.

Ein Viertel aller ausgewerteten Fachgutachten erfüllte bezüglich der Bewertungsebene „Untersuchungsrahmen“ lediglich 60 % der in den Arbeitshilfen geforderten Kriterien. Des Weiteren führen 15 von 156 Fachgutachten überhaupt keine Konfliktbewertung durch. Bei keiner anderen Bewertungsebene wurde so häufig ein Erfüllungsgrad von 0 % erzielt. Darüber hinaus erfüllen 75 % aller Fachgutachten nicht die Gesamtheit der Anforderungen zur Beurteilung der in § 44 Abs.1 BNatSchG beschriebenen artenschutzrechtlichen Verbote (artbezogene Prüfung des Tötungs-, Störungs- und Zerstörungsverbots von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). Ein Viertel aller Fachgutachten bearbeitet lediglich zwei der vier Bewertungskriterien bezüglich der Verbotstatbestände.

3.2 Faktor Bundesland

Der Faktor Bundesland beeinflusste das Ergebnis eines Fledermaus-Fachgutachtens signifikant. Dies gilt sowohl für den Gesamterfüllungsgrad (p < 0,01) als auch für die Bewertungsebenen Untersuchungsrahmen (p < 0,001), Konfliktbewertung (p < 0,001) und Verbotstatbestände (p < 0,01). Bezüglich der Bewertungsebene Ergebnisdarstellung weicht kein Bundesland signifikant ab (s. Abb. 5). Fachgutachten aus Nordrhein-Westfalen wiesen mit 89 % einen überdurchschnittlich hohen, solche aus Mecklenburg-Vorpommern einen unterdurchschnittlichen (69 %) Gesamterfüllungsgrad auf (vgl. Abb. 5; jeweils p < 0,05).

Der Erfüllungsgrad der Fachgutachten (und somit die Qualität) unterschied sich signifikant zwischen den Bundesländern bezüglich der Bewertungsebene „Untersuchungsrahmen“. Hier schnitten Fachgutachten aus Brandenburg (Median = 89 %; p<0,001) besonders gut und solche aus Rheinland-Pfalz (Median = 63 %; p <0,001) besonders schlecht ab. Sechs der elf Fachgutachten aus Sachsen-Anhalt erfüllten die geforderten Kriterien zur Erfassungsmethode zu 100 % und erzielten somit im Ländervergleich diesbezüglich die höchste Bewertung (Abb. 5).

Alle Fachgutachten aus Nordrhein-Westfalen und sieben von neun Fachgutachten aus Niedersachsen erfüllten alle Anforderungen der Konfliktbewertung (Abb. 5). Acht Fachgutachten aus Brandenburg, fünf Fachgutachten aus Mecklenburg-Vorpommern und zwei Fachgutachten aus Rheinland-Pfalz führten keine Konfliktbewertung durch.

In keinem Bundesland erfüllen alle Fachgutachten die Bewertungsebene „Verbotstatbestände“ zu 100 %. Sieben von elf Gutachten aus Sachsen-Anhalt bearbeiten lediglich zwei von vier Bewertungskriterien und erreichen somit den geringsten Erfüllungsgrad hinsichtlich der Bewertungsebene Verbotstatbestände.

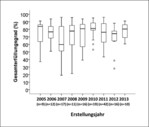

3.3 Faktor Erstellungsjahr

Ein signifikanter Effekt des Erstellungsjahres auf den Erfüllungsgrad eines Fachgutachtens konnte nicht nachgewiesen werden (Abb. 6). Die Streuung des Gesamterfüllungsgrades nimmt allerdings zum Ende des betrachteten Zeitraums hin ab.

3.4 Faktor Arbeitshilfe

Zur Überprüfung, ob die Existenz einer Arbeitshilfe an sich den Erfüllungsgrad der Fachgutachten positiv beeinflusst, wurde der Datensatz in zwei Stichproben aufgeteilt: Fachgutachten aus Bundesländern mit Arbeitshilfe (Brandenburg, Niedersachsen; n=62) und Fachgutachten, für die zum Zeitpunkt der Erstellung keine bundesland-spezifische Arbeitshilfe vorlag (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt; n=94). Zur Analyse potenzieller Unterschiede im Erfüllungsgrad dieser beiden Teilmengen wurde ein Homogenitätstest durchgeführt.

Fachgutachten aus Bundesländern mit Arbeitshilfe erreichen einen höheren Erfüllungsgrad hinsichtlich des Gesamtergebnisses sowie der Bewertungsebene „Untersuchungsrahmen“ als solche aus Bundesländern ohne Arbeitshilfe (p<0,05 bzw. p<0,001; Abb. 7).

4 Diskussion

Gefährdungen der Fledermäuse (u.a. Lehnert et al. 2014, Rydell et al. 2010) können durch eine fachlich gut begründete Standortwahl für eine WEA auf der Grundlage qualifizierter Untersuchungen und entsprechender Bewertungen (sowie abgeleiteter Vermeidungsmaßnahmen) erheblich reduziert werden (beispielsweise Brinkmann et al. 2011). Darüber, was ausreichend und fachlich geeignet ist, gibt es in Deutschland bislang erst in Ansätzen einen fachlichen Konsens und daher bisher auch keinen bundesweiten Standard für die Methode der Erfassung und deren Bewertung (Hurst et al. 2015). Dies führt zu Ungleichgewichten bei der Vorbereitung und Durchführung der Genehmigungsverfahren sowie zu Unsicherheiten bezüglich der Ergebnisbeurteilung. Um dem entgegen zu wirken, haben die Bundesländer mit der Herausgabe von Arbeitshilfen nach und nach dem Bedarf entsprochen. Jedoch fehlt es bislang an einer Evaluierung sowohl der Verfahrensunterlagen wie auch der Arbeitshilfen, die in der „realen Welt“ der Genehmigungsverfahren kaum überprüft werden können.

Inhalte und Qualität der Fachgutachten

Alle von uns analysierten Fachgutachten führten zu einer Genehmigung für die geplanten Windenergieanlagen; ggf. von den Genehmigungsbehörden als unzureichend zurückgewiesene Fachgutachten wurden uns von den angesprochenen Stellen nicht zur Verfügung gestellt.

Nur von annähernd 4/5 der Fachgutachten (Median 78 %) wird das Niveau erreicht, welches als Mindestanforderung eingestuft wurde und den „frühen“ Fassungen der Arbeitshilfen in Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein entspricht. Es muss daher bezweifelt werden, dass diese Fachgutachten – gemessen an der strengen Schutzbedürftigkeit der Arten gegenüber Beeinträchtigungen durch WEA – den strengen Vorschriften des europäischen Artenschutzrechts in der Vorhabenzulassung gerecht werden.

Ein Viertel aller Fachgutachten verfehlt die den Untersuchungsrahmen betreffenden Anforderungen. Beispielsweise wird die Quartiersuche (Wochenstuben, Sommer- und Winterquartiere), wenn Waldgebiete berührt werden, vernachlässigt. Netzfänge wurden bei Waldstandorten zwischenzeitlich in alle Arbeitshilfen als obligat übernommen. Ohne Netzfänge und eine anschließende Quartiertelemetrie können Fledermausquartiere innerhalb von Wäldern nach überwiegender Einschätzung der Experten (u.a. Dietz & Kiefer 2014, Hurst et al. 2015) nicht zuverlässig nachgewiesen werden. Allein anhand akustischer Nachweise und ohne ergänzende Netzfänge lassen sich die Arten nur unzureichend erfassen (vgl. u.a. Skiba 2009: 78); dem artbezogenen Ansatz der Prüfung wird daher nicht entsprochen. Des Weiteren werden die in den Arbeitshilfen vorgeschriebenen Detektorbegehungen während der Zugzeiten (April – Mitte Mai und August – Oktober) vernachlässigt, was dazu führt, dass das Zuggeschehen unterbewertet ist.

Vor der eigentlichen artenschutzrechtlichen Beurteilung (Verbotstatbestände) müssen die Fachgutachter die potenziellen Wirkungen der Errichtung einer WEA darstellen und inhaltlich und räumlich mit den Ergebnissen der Bestandserfassung bewertend abgleichen. Dieser ohne Frage wichtigen und anspruchsvollen fachgutachterlichen Konfliktbewertung muss die Genehmigungsbehörde die „hinreichend tragfähigen tatsächlichen Aussagen“ für die ihr obliegende artenschutzrechtliche Beurteilung entnehmen (BVerwG, Urteil 9 A 64.07 vom 12.08.2009, Rn 53). Umso gravierender ist, dass die Konfliktbewertung den geringsten Erfüllungsgrad aller Kernpunkte aufweist; in 15 Fachgutachten (knapp 10 % der Gesamtstichprobe) findet keine Auseinandersetzung mit der Bewertungsebene „Konfliktbewertung“ statt. Inwieweit eine solche Konfliktbewertung in anderen als den uns zugänglichen Verfahrensunterlagen vorgenommen wurde, konnte allerdings nicht in jedem Fall geprüft werden. Ein Fehlen der Konfliktbewertung macht eine Zulässigkeitsbeurteilung durch die zuständigen Behörden im Grunde unmöglich.

Der Konflikt zwischen WEA und Fledermäusen wird von der Mehrzahl der Fachgutachten ohnehin in einer sehr allgemeinen Form abgehandelt. Anstatt eine standortbezogene Analyse der vorherrschenden Risiken darzustellen, finden sich in vielen Fachgutachten Verkettungen allgemein formulierter und sich wiederholender Textbausteine; eine standortbezogene Darstellung der Wirkfaktoren unterbleibt. Als Beispiel sei das Kollisionsrisiko genannt: Lediglich die Literatur zum allgemeinen Kollisionsrisiko schlaggefährdeter Arten wird wiedergegeben, ohne auf die für die Bewertung maßgebliche potenziell signifikante Gefahrenerhöhung (Gellermann & Schreiber 2007: 38 ff.; Lüttmann 2007) am jeweiligen Standort der geplanten WEA einzugehen. Textbausteine werden unangepasst und projektübergreifend wiederholt. Offenbar geben die Angaben, die in den verschiedenen Arbeitshilfen der Bundesländer in diesem Feld zu finden sind, den Fachgutachtern zu wenig Führung für ihre eigenen Darstellungen und Beurteilungen. Entsprechend fanden wir eine höchstsignifikante Abhängigkeit zwischen dem Erfüllungsgrad der Konfliktbewertung und dem Bundesland, in welchem das Fachgutachten erstellt wurde.

Die korrekte Beurteilung der in § 44 Abs.1 BNatSchG beschriebenen Verbotstatbestände ist grundsätzlich Voraussetzung für die Zulassung einer WEA. Ein geringerer Erfüllungsgrad als 100 % der Vorgaben müsste konsequenterweise zur Forderung durch die zuständige Behörde führen, den Beitrag nachzubessern. Demgegenüber ist der Erfüllungsgrad bezüglich der Bewertungsebene Verbotstatbestände mit 75 % zu gering.

Effekt der Arbeitshilfen

Ein positiver Effekt der landesspezifischen Arbeitshilfen wird belegt durch die signifikant höhere Qualität der analysierten Fachgutachten im Gesamtergebnis und in der Bewertungsebene „Untersuchungsrahmen“. Fachgutachten mit dem niedrigsten Gesamterfüllungsgrad entstammen Bundesländern, denen zum Zeitpunkt der Erstellung der Fachgutachten eine Arbeitshilfe fehlte (Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt). Insgesamt ist dieser Effekt aber schwächer als erwartet und die Qualitätssteigerung umfasst auch nicht alle Bewertungsebenen.

Der in Nordrhein-Westfalen erreichte höchste Gesamterfüllungsgrad überrascht, weil hier erst in 2013 eine Arbeitshilfe publiziert wurde. Die Interpretation dieses Ergebnisses wird durch die geringe Stichprobengröße erschwert (n=8, drei Planungsbüros). Denkbare Begründungen können sowohl die Qualität dieser Planungsbüros sein als auch eine intensive Beratung der bis dahin relativ wenigen WEA-Gutachter bzw. der beteiligten Behörden durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW).

Unter der Annahme eines positiven Effekts der landesspezifischen Arbeitshilfen hätte die steigende Zahl veröffentlichter Vorgaben zu einer stetigen Steigerung bei gleichzeitig geringer werdender Streuung der Qualität der Fachgutachten im Laufe der Zeit führen müssen. Die geringere Streuung der Fachgutachtenqualität in den letzten Jahren scheint dies auch zu belegen. Allerdings wirkt sich das Erstellungsjahr offensichtlich nicht auf den Gesamterfüllungsgrad eines Fledermaus-Fachgutachtens aus. Wir vermuten, dass mit der stark angestiegenen Anzahl an Anträgen auf Zulassung von Windenergieanlagen auch die Zahl der anbietenden Fachgutachter gestiegen ist. Als Folge des gestiegenen Konkurrenz- bzw. Kostendrucks könnte eine Nivellierung der Gutachtenqualität auf noch unzureichendem Niveau erfolgt sein.

Der Effekt der Arbeitshilfen ist insgesamt schwächer nachweisbar als erwartet. Dieser Umstand lässt mehrere Interpretationsmöglichkeiten zu. Zum einen ist es wahrscheinlich, dass Methodenvorgaben aus den Arbeitshilfen der anderen Bundesländer übernommen werden und es zu einer bundeslandübergreifenden Diffusion der genutzten Methoden/Anforderungen kommt. Zum anderen prägen der zunehmende allgemeine wissenschaftliche Erkenntnisstand und die damit einhergehende Konventionsbildung über die notwendigen Fachgutachten-Inhalte auf europäischer und internationaler Ebene (z.B. BCT 2007, EUROBATS 2008) Inhalte und Methoden.

5 Schlussfolgerungen

Die vorliegende Untersuchung zielte nicht auf eine differenzierte fachinhaltliche Beurteilung, sondern auf eine Formalprüfung ab. Hohe Werte beim Erfüllungsgrad wurden vor allem bezüglich der Bewertungsebenen „Erfassungsmethoden“ und „Ergebnisdarstellung“ erreicht. Der unzureichende Bearbeitungsgrad bezüglich der Konfliktbewertung und der Verbotstatbestände führt dazu, dass zahlreiche Gutachten, gemessen an den Mindestanforderungen, ihre Zielsetzung verfehlen. Sie geben keine ausreichend begründeten Beurteilungen, welche „im konkreten Einzelfall naturschutzfachlich vertretbar sind und nicht auf einem Bewertungsverfahren beruhen, das sich als unzulängliches oder gar ungeeignetes Mittel erweist“ (BVerwG, Urteil 9A 14.07 vom 09.07.2008; vgl. auch Kurtze 2013). Gleichwohl wurden die Fachgutachten aber zu einer abschließenden Bewertung des jeweiligen Eingriffs herangezogen. Keines der 156 in diese Untersuchung eingeflossenen Fachgutachten führte zu einer Ablehnung der geplanten WEA. Allerdings ist unbekannt, inwieweit die erteilten Anlagengenehmigungen vor Gericht angegriffen wurden und sich die Fachgutachten hierbei als „gerichtsfest“ erwiesen haben.

Angesichts des für die Beurteilung angelegten Mindeststandards kann ein durchschnittlicher Erfüllungsgrad der Kriterien von maximal 80 % nicht als Grundlage einer Projektzulassung akzeptiert werden. Offenbar sind die Genehmigungsbehörden nicht ausreichend in der Lage, ungenügende Fachgutachten als solche zu identifizieren und entsprechende Nachforderungen zu stellen.

Hiermit stellen die Autoren nicht die in allen hier analysierten Fällen positive Entscheidung für die jeweilige Windenergieanlage in Frage. Hierzu hätte es einer detaillierten Analyse der naturschutzfachlichen Bewertung einzelner Fledermausnachweise im Kontext des jeweiligen Anlagenbaus bedurft, was nicht Ziel der vorliegenden Arbeit war. Vielmehr leiten sie hieraus einen dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich der Qualitätskontrolle und -sicherung von Fledermaus-Fachgutachten bzw. der artenschutzrechtlichen Beiträge ab. Zudem schlagen sie vor, dass bereits die Auftragsvergabe an Fachgutachter unter der Maßgabe einer nachweislichen Befähigung zu qualitativ hochwertigen Fachgutachten erfolgt. Kurtze (2013) empfiehlt eine spezielle Zertifizierung der Fachgutachter; wichtig ist allerdings, dass die Akkreditierung/Zertifizierung selbst nach strengen fachimmanenten Standards erfolgt (s. die dazu in anderen europäischen Ländern vorhandenen Prozeduren, z.B. die „Professional Training Standards“ der BCT 2012). Die Autoren sehen vor allem einen dringenden Bedarf nach Ergänzung der Arbeitshilfen sowie einer Sensibilisierung und fachlichen Schulung der mit der Vorhabenzulassung auf Seiten der Vorhabenträger, der Behörden und der Fachgutachter befassten Personen.

Dank

Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zahlreicher Naturschutz- und Fachbehörden, den Gutachterbüros und dem NABU Rheinland-Pfalz, ohne deren Engagement und Kooperation diese Untersuchung nicht möglich gewesen wäre. Besonderer Dank gilt Herrn Tobias Dürr (Vogelschutzwarte Helgoland) für seine Unterstützung. Für Hinweise und Diskussionsbeiträge danken wir den Kollegen Roland Heuser (Trier, Hannover) und Dr. Ortwin Elle (Trier).

Literatur

AGFH (2010): Fachlicher Untersuchungsrahmen zur Erfassung der Fledermausfauna für die naturschutzrechtliche Beurteilung von geplanten Windkraftanlagen, Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz in Hessen (AGFH). Stand: 5. Mai 2010 http://www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV_cid=e8e1a70419a1b48c6657b64f9b0032e0 (aufgerufen am 20.09.2011).

BCT (2007): Bat Conservation Trust: Bat Surveys – Good Practice Guidelines. Bat Conservation Trust, London. 96 S.

– (2012): Professional Training Standards. Miller, H., Bat Conservation Trust (London), ed. http://www.bats.org.uk/publications_download.php/1129/Professional_Training_Standards_final.pdf (aufgerufen am 03.07.2015).

Brinkmann, R., Behr, O., Niermann, I., Reich, M. (2011): Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen. Umwelt und Raum 4, Schr.-R. Institut für Umweltplanung, Leibniz Univ. Hannover, Göttingen, 457 S.

BWE – Bundesverband für Windenergie (20156: Anzahl der Windenergieanlagen in Deutschland. Stand: 31. Dezember 2015. https://www.wind-energie.de/infocenter/statistiken/deutschland/windenergieanlagen-deutschland (aufgerufen am 01.05.2016).

Dietz, C., Kiefer, A. (2014): Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen. Kosmos, Stuttgart, 400 S.

EUROBATS (Hrsg., 2008): Leitfaden für die Berücksichtigung von Fledermäusen bei Windenergieprojekten. Rodrigues, L., Bach, L., Dubourg-Savage, M.-J., Goodwin, J., Harbusch, C., Bearb. EUROBATS Publ. Ser. 3 (deutsche Fassung). UNEP/EUROBATS Sekretariat, Bonn, Deutschland. 57S. http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/pubseries_no3_german.pdf (aufgerufen am 21.04.2015).

Gellermann, M., Schreiber, M. (2007): Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen in staatlichen Planungs- und Zulassungsverfahren Leitfaden für die Praxis. Schr.-R. Natur und Recht, Berlin, 505 S.

Hayes, M.A. (2013): Bats killed in large numbers at United States wind energy facilities. Bioscience 63, 975-979.

HMUELV (Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2012): Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA) in Hessen. HMUELV; Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, HMWVL. http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf, 53 S. + Anh. (aufgerufen am 17.12.2012).

Hurst, J., Balzer, S., Biedermann, M., Dietz, C., Dietz, M., Höhne, E., Karst, I., Petermann, R., Schorcht, W., Steck, C., Brinkmann, R. (2015): Erfassungsstandards für Fledermäuse bei Windkraftprojekten in Wäldern. Natur und Landschaft 90, 157-168.

Kurtze, W. (2013): Chiropterologische Gutachten – Kritik und Vorschläge zur Optimierung. Nyctalus (N.F.) (18), 11-21.

LANU (Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, 2008): Empfehlungen zur Berücksichtigung tierökologischer Belange bei Windenergieplanungen in Schleswig-Holstein.

Lehnert, L.S., Kramer-Schadt, S., Schönborn, S., Lindecke, O., Niermann, I., Voigt, C.C. (2014): Wind farm facilities in Germany kill noctule bats from near to far. PLOSone 9 (8): e103106.

LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, 2014): Hinweise zur Untersuchung von Fledermausarten bei Bauleitplanungen und Genehmigung für Windenergieanlagen. Karlsruhe, 39S.

Lüttmann, J. (2007): Artenschutz und Straßenplanung – Spannungsfeld zwischen rechtlicher Norm und praktischer Umsetzung. Naturschutz und Landschaftsplanung 39 (8), 236-241.

MKULNV & LANUV (2013): Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/web/babel/media/20131112_nrw_leitfaden_windenergie_artenschutz.pdf (aufgerufen am 03. 07.2015).

MUGV (Ministerium für Umwelt, Gesundheit, und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, 2003): Tierökologische Abstandskriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen in Brandenburg.

NLT (Niedersächsischer Landkreistag, 2005): Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen (Stand: Mai 2005).

– (2011a): Naturschutz und Windenergie – Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen (Stand: Januar 2011).

– (2011b): Naturschutz und Windenergie – Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen. 4. Auflage (Stand: Oktober 2011).

– (2014): Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie. Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen (Stand: Oktober 2014). http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf (aufgerufen am 03.05.2015).

Rydell, J., Bach, L., Dubourg-Savage, M.-J., Green, M., Rodriguez, L., Hedenström, A. (2010): Bat mortality at wind turbines in northwestern Europe. Acta Chiropterologica 12, 261-274.

Skiba, R. (2009): Europäische Fledermäuse. Kennzeichen, Echoortung und Detektoranwendung. Neue Brehm Bücherei 648, 2. Aufl., 220S.

Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland (2013): Leitfaden zur Beachtung artenschutzrechtlicher Belange beim Ausbau der Windenergienutzung im Saarland. http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf 1 – 112. (aufgerufen am 12.12.2013).

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.