Konzept nationale Ökosystemleistungs-Indikatoren Deutschland

Abstracts

Ziel 2, Maßnahme 5 der EU-Biodiversitätsstrategie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten den Zustand der Ökosysteme und deren Leistungen (ÖSL) kartieren und bewerten sowie die Integration in die Berichtssysteme auf EU- und nationaler Ebene bis 2020 voranbringen. Demzufolge sind Indikatoren zur Erfassung und Bewertung von ÖSL erforderlich.

Der vorliegende Beitrag zeigt auf, ausgehend von dem zugrundeliegenden Rahmenkonzept, für welche ÖSL-Klassentypen im Rahmen eines laufenden Forschungsprojektes nationale ÖSL-Indikatoren für Deutschland entwickelt und wie sie in einem Indikatorenkennblatt beschrieben werden sollen. Am konkreten Beispiel der Versorgungleistung „Rohholzproduktion“ und der Entwicklung des Hauptindikators „jährlicher Holzzuwachs“ sowie sechs Nebenindikatoren veranschaulicht er das konkrete Vorgehen einschließlich Daten-, Ergebnis- und Zieldiskussion, Monitoringaspekten und Abgrenzung zu anderen Indikatorensystemen.

Concept of national indicators for ecosystem services in Germany – Further development, types of classes and sheet of indicators

Target 2, Action 5 of the EU Biodiversity Strategy stipulates that the member states will map and assess the state of the ecosystems and their services (ES) and promote the integration into the reporting systems at the EU and national level by 2020. Indicators for capturing and assessing ES are therefore needed. The contribution indicates, based on the underlying framework concept, for which ES class types national ES indicators for Germany are to be developed in the context of an ongoing research project and how they are to be described in an indicator specification. By way of the example of the provisioning service “raw wood production” and the development of the main indicator “annual accrual of wood” and six additional indicators, the study illustrates the concrete procedure, including discussion of data, results and target values as well as monitoring aspects and delimitation from other indicator systems.

- Veröffentlicht am

Tab. 1: ÖSL-Klassifikation nach CICES (V4.3, Jan. 2013) und Priorisierung für die Bearbeitung von nationalen Indikatoren im Rahmen der Projektbearbeitung (ohne die speziellen Leistungen mariner Ökosysteme).Classification of ES according to CICES (V4.3, January 2013) and prioritization for the development of national indicators in the context of the project (without the special services of marine ecosystems). BereichGruppeKlasseBearbeitungspriorität im Projekt (s. Fn.)Kategorie: Versorgungsleistungen123Nahrungsmittelpflanzliche und tierische NahrungsmittelKulturpflanzen und deren ProdukteXNutztiere und deren ProdukteXWildpflanzen, Pilze und deren ProdukteXWildtiere und deren ProdukteXPflanzen und Algen aus in-situ AquakulturXTiere aus In-situ-AquakulturXTrinkwasserTrinkwasser aus OberflächengewässernX1)Trinkwasser aus GrundwasservorkommenXRohstoffepflanzliche und tierische Rohstoffepflanzliche und tierische Rohstoffe für direkte Nutzung und Verarbeitung (hier: Holz)Xpflanzliche und tierische Rohstoffe zum Einsatz in der LandwirtschaftX2)genetische Ressourcen XBrauchwasserBrauchwasser aus Oberflächengewässern XBrauchwasser aus Grundwasservorkommen XEnergieenergetische Biomassepflanzliche EnergierohstoffeX tierische Energierohstoffe Xmechan. Energie Energiegewinnung durch Tiereinsatz XKategorie: RegulierungsleistungenRegulierung (Abbau, Festlegung etc.) von Schadstoffen und AbfällenRegulierung durch Lebewesenbiologische Sanierung von Umweltbelastung. durch Mikroorg., Algen, Pflanzen und TiereXFiltration/ Festlegung/ Speicherung/ Akkum. durch Mikroorg., Algen, Pflanzen und Tiere XRegulierung durch ökosystemare ProzesseFiltration/ Festlegung/ Speicherung/ Akkumulation durch Ökosysteme (Grundwasserschutz)XVerdünnung durch Atmosphäre, Süßwasser- und marine Ökosysteme (Selbstreinigung OW)XMinderung von Geruch/ Lärm/ visuellen StörungenXRegulierung von Massenbewegungen(fest) MassenbewegungStabilisierung von Festmassen (Erde, Sand, Schnee etc.) und Regulierung von Bodenerosion (Wasser/Wind)XStabilisierung und Verminderung von Sediment- und Geschiebebewegungen XWasserhaushalt und -abflussErhalt des Wasserhaushalts und des Abflussregimes XHochwasserschutz XLuft- und Gasmas-senbewegungSchutz vor Sturmgefahren XLuftaustausch und Verdunstung X3)Erhaltung von physikalischen, chemischen und biologischen BedingungenErhaltung von Lebenszyklen, Habitaten und Genpool Bestäubung und Diasporenverbreitung XErhaltung von Aufzuchtpopulationen und -habitaten X4)Schädlings- und KrankheitskontrolleKontrolle von Schädlingen XKontrolle von Krankheitserregern XBodenbildung, -aufbau und -zusammensetzungVerwitterungsprozesse und BodenaufbauXZersetzung und Fixierung organischer SubstanzXWasserqualitätWasserqualität von Süßwasser (-ÖS)X5)Wasserqualität von Salzwasser (-ÖS)XLuftqualität und KlimaregulierungGlobale Klimaregulierung durch Reduktion von Treibhausgasen, Kohlenstoffbindung XRegulierung von Mikro-, Lokal- und Regionalklima XKategorie: kulturelle Leistungenphysische und kognitive Erfahrung von Lebewesen, Lebensräumen und Landschaftenphysische und erlebnis-basierte Erfahrungen/ Erholung Erleben von Tieren, Pflanzen und Landschaften XNutzung von Landschaften (Wandern, Sportangeln etc.)Xkognitive und emotionale Interaktion WissenschaftXBildungXNatur- und KulturerbeXNaturvermittlung, Unterhaltung durch Medien XÄsthetikXspirituelle, symbolische Bedeutung von Lebewesen…spirituelle und symbol. Bedeutungsymbolische BedeutungXspirituelle Bedeutung Xandere kulturelle LeistungenExistenzwertX6)Vermächtnis an zukünftige GenerationenX1 Indikatoren werden entwickelt2 zurückgestellt 3 keine Indikatorenentwicklung1) Die Qualität der Oberflächengewässer wird unter Regulierungsleistungen berücksichtigt.2) Von den einheimisch erzeugten Futtermitteln wird nach derzeitiger Planung nur der Grünlandaufwuchs kartographisch erfasst.3) Hitzeminderung durch die Verdunstungsleistung von Stadtgrün soll im Bereich Luftqualität und Klimaregulierung erfasst werden.4) Hier liegen am BfN Daten zu Verbreitungsschwerpunkten mit Kulturarten verwandter Wildpflanzen vor.5) Für die Erfassung der Wasserqualität sollen Daten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie verwendet werden.6) Die Erfassung von Existenzwerten soll nach Möglichkeit parallel zur Erfassung des Zustandes von Ökosystemen erfolgen.

1 Skizzierung des Status quo und Ableitung des Fortschreibungsbedarfs

Die EU-Biodiversitätsstrategie sieht gemäß Ziel 2, Maßnahme 5 vor, dass die Mitgliedstaaten den Zustand der Ökosysteme und ihrer Leistungen bis zum Jahre 2014 kartieren und bewerten und die Integration dieser Werte in die Rechnungslegungs- und Berichtssysteme auf EU- und nationaler Ebene bis 2020 voranbringen. Der bis heute von den Mitgliedstaaten erreichte Stand der Zielerfüllung ist unterschiedlich. Die bei der Generaldirektion Umwelt eingerichtete „Working Group on Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services” (MAES) hat die Funktion, diese Aktivitäten zu koordinieren (Maes et al. 2014).

Die deutschen Umweltbehörden auf Bundesebene (BMUB, BfN und UBA) haben verschiedene Forschungsvorhaben zur Erfassung, Bewertung und Kartierung von Ökosystemleistungen (ÖSL) auf den Weg gebracht. Neben der europäischen Zielsetzung ist dabei auch an eine Unterstützung der Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie gedacht. Auch §1 BNatSchG (2009), der die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts fordert, bekommt durch diese Aktivitäten eine neue Bedeutung und Aktualität.

Als ein wesentliches Instrument der Operationalisierung sowie zur Erfolgskontrolle sind Indikatoren zur Erfassung und Bewertung von ÖSL erforderlich. Sie sollen als ausgewählte, gut verständliche Kenngrößen Auskunft über den Bestand an ÖSL (einschließlich Angebot und Nachfrage) sowie Entwicklungstrends geben. In vielen Bereichen des Umwelt- und Naturschutzes liegen in Deutschland umfangreiche Erfahrungen zu Indikatorensystemen vor, insbesondere zu Umwelt-, Naturschutz-, Biodiversitäts-, Nachhaltigkeits- und Flächennutzungsindikatoren (BfN 2015). Darauf kann bei der Entwicklung von ÖSL-Indikatoren aufgebaut werden. Allerdings sind bereits bestehende Indikatoren teilweise auch fachlich klar von ÖSL-Indikatoren abzugrenzen und nicht mit diesen zu vermengen. Hinsichtlich der Interpretation vieler Indikatoren ist zu beachten, dass ÖSL als Elemente der Beziehung Natur-Mensch/Gesellschaft Eigenschaften besitzen, die nicht allein naturwissenschaftlich zu beschreiben sind, sondern eine subjektive Komponente beinhalten (Grunewald et al. 2015).

Im Rahmen des BfN/BMUB-Forschungsvorhabens „TEEB Deutschland Übersichtsstudie“ wurden die Möglichkeiten untersucht, ÖSL auf bundesweiter Ebene in Deutschland zu erfassen (Marzelli et al. 2014b). Darauf aufbauend wurden „Empfehlungen zur Entwicklung eines ersten nationalen Indikatorensets zur Erfassung von Ökosystemleistungen“ als weitere Diskussionsbasis erarbeitet (Albert et al. 2015). In der Übersichtsstudie wurden 17 für Deutschland relevante ÖSL vorgeschlagen und die Auswahl begründet (Marzelli et al. 2014b). Diese ÖSL wurden aus einer Zusammenstellung möglicher ÖSL für Deutschland anhand einer Prioritätensetzung aus Expertensicht in Hinblick auf ihre bundesweite Relevanz und Darstellbarkeit ausgewählt.

Diese Ergebnisse werden nunmehr im Rahmen eines weiteren BfN/BMUB-Forschungsvorhabens fortgeschrieben, aktualisiert und weiterentwickelt. Es geht hierbei insbesondere um die Entwicklung zusammenfassender quantitativer Größen auf Bundesebene sowie die kartographische Darstellung der Indikatorausprägung für verschiedene Raumeinheiten und Auswertungen, jeweils bezogen auf ausgewählte fachliche Inhalte.

Eine wichtige Aufgabe des Vorhabens ist es, die Indikatoren mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen abzustimmen. Dabei soll auch ermittelt werden, ob die zu erstellenden ÖSL-Karten für Deutschland als Argumentationshilfen dienen können, um Maßnahmen zur Verbesserung des Zustands und der Leistungsfähigkeit der Ökosysteme zu begründen (Grunewald et al. 2015).

Der weiterentwickelte und hier vorgestellte Ansatz basiert auf der Definition der ÖSL und deren Einordnung in ein Kategoriensystem von Grunewald & Bastian (2013). Die Klassifizierung der ÖSL erfolgte – wie in der MAES-Arbeitsgruppe bei der Generaldirektion Umwelt der EU vereinbart (Maes et al. 2013) – nach dem CICES-Klassifikationsschema (Haines-Young & Potschin 2013).

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, für welche ÖSL-Klassentypen Indikatoren für Deutschland im Rahmen des Projekts zu entwickeln sind und wie die Beschreibung des Indikandums (ÖSL) mittels Indikatoren erfolgen soll (Gliederung der Langfassung des ÖSL-Indikatorenkennblatts). Dies wird am Beispiel einer ausgewählten Versorgungsleistung (Holz) veranschaulicht und diskutiert.

2 Rahmenkonzept und Zielkategorie ÖSL-Indikatoren

2.1 Vorbemerkungen

Das MAES-Rahmenkonzept sieht zur Bewertung von Ökosystemen und deren Leistungen die Module (1) Kartierung der Ökosysteme, (2) Bewertung der Ökosystemzustände, (3) Bewertung der ÖSL und (4) integriertes Ökosystem-Assessment vor.

Im Folgenden werden die ersten drei Module kurz erläutert. Für Modul (4) wurden im Rahmen des Forschungsprojekts bis 2016 Grundlagen erarbeitet; eine komplexe, integrierte Betrachtung, beispielsweise der Zusammenhänge zwischen Ökosystemzuständen und ÖSL, kann in diesem Vorhaben nicht erfolgen. Die anschließenden Ausführungen zur Umsetzung konzentrieren sich auf Schritt (3) – die Indikatorenentwicklung zur Bewertung von Ökosystemleistungen.

2.2 Kartierung der Ökosystemtypen in Deutschland

Zur Klassifizierung der Ökosysteme auf nationaler Ebene wird den EU-Staaten empfohlen, CORINE Land Cover Daten (CLC) zu verwenden (Maes et al. 2014). Die Mitgliedstaaten sollen diese Daten weiter untergliedern, falls die Erfordernisse dies nötig machen. Mit CLC steht ein staatenübergreifendes Konzept und System für die Gewinnung und Auswertung dieser Informationen und deren Änderung zur Verfügung. Die Erfassung von CLC wurde erstmals in den 1990er-Jahren europaweit auf der Basis von Satellitendaten im Maßstab 1 : 100000 durchgeführt. Bei der Ersterfassung für das Referenzjahr 1990 (CLC1990) wurde in 44 Landnutzungsklassen unterschieden, von denen 37 Klassen – wie z.B. Siedlungsflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen, Wald, Feuchtgebiete und Wasserflächen – in Deutschland vorkommen.

Mit der zweiten Erfassung für das Bezugsjahr 2000 (CLC2000) wurde erstmals die zeitliche Veränderung der Landbedeckung und Landnutzung im Bezug zu 1990 dokumentiert. Demnach hat der Anteil bebauter Flächen, aber auch von Wäldern und Wasserflächen, in Deutschland zugenommen. Dagegen ist die Ausdehnung landwirtschaftlicher Flächen und von Feuchtgebieten rückläufig gewesen. Eine weitere Aktualisierung von CLC wurde für das Referenzjahr 2006 vorgenommen. Der Vergleich zu CLC2000 zeigt eine weitere Zunahme des Anteils bebauter Flächen, aber auch von Wäldern und Wasserflächen. Abgenommen hat die Ausdehnung von Abbauflächen (CLC 2006). Die aktuellste Erhebung stammt aus dem Jahr 2012, die aber noch nicht vollständig veröffentlicht und ausgewertet ist (Copernicus 2015).

Einschränkungen der Nutzbarkeit von CLC-Daten für kleinräumige Flächen und Strukturen liegen in der relativ geringen räumlichen Auflösung von 25ha (CLC 1990 und 2000), dem Fehlen von linearen Strukturen mit einer Breite unter 100m und der eingeschränkten thematischen Auflösung (37 Klassen in Deutschland, s.o.). Bemängelt wird u.a., dass eine Vielzahl naturschutzfachlich wertvoller Biotope aufgrund ihrer Kleinräumigkeit benachbarten Landnutzungsklassen zugeordnet (z.B. kleinere Gehölzbestände in der Agrarlandschaft) oder nicht speziell ausgewiesen werden (z.B. keine getrennte Darstellung naturschutzfachlich wertvoller Grünlandbestände). Die CLC-Daten sind prinzipiell für die Kartierung und den Vergleich von ÖSL auf einer räumlich übergeordneten Ebene (EU) nutzbar, haben aber für abzuleitende nationale ÖSL-Bewertungen (Assessments) aufgrund ihrer groben Klassifikation und räumlichen Auflösung nur sehr eingeschränkten Wert.

Wesentlich detaillierter ist ATKIS, das Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem (Basis-DLM), das von den Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland erhoben und fortgeschrieben wird (Meinel 2014, Meinel & Krüger 2014). Die topographischen Objekte der Landschaft sind in 190 Objektarten gegliedert und mit einer Vielzahl weiterer Attribute versehen. Die Erfassungsuntergrenze liegt bei 1ha und die Fortschreibung erfolgt für alle Flächen spätestens nach fünf Jahren anhand von Luftbildern und einer Vielzahl von thematischen Einzelinformationen. Einzelne Objektarten wie Siedlungs- und Verkehrsflächen unterliegen einer Spitzenaktualisierung von weniger als einem Jahr.

Damit ist das ATKIS Basis-DLM derzeit das am besten geeignete Informationssystem zur Landnutzung, das bundesweite Informationen regelmäßig liefert, und dies aufgrund des staatlichen Auftrages auch zukünftig absichert (Krüger et al. 2013). Darum sind auch die Geobasisdaten des ATKIS Basis-DLM die Grundlage für die Berechnung von Indikatoren zur Siedlungs- und Freiraumentwicklung im IÖR-Monitor ( http://www.ioer-monitor.de ), einer dauerhaften wissenschaftlichen Dienstleistung des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung. Trotz Einschränkungen enthält es wesentliche Informationen, die zur Bewertung von Landschaftsfunktionen und ÖSL herangezogen werden können, wie z.B. zu Randlinien von Gehölzen (Ökotonen), Waldfragmentierung, Hemerobie (Walz et al. 2013, Walz & Stein 2014, Walz 2015), oder die analytisch z.B. zur Planevaluation genutzt werden können (Wende et al. 2009; Stein et al. 2014).

Um einen Datensatz mit der europäisch vergleichbaren CORINE-Klassifikation und einer höheren räumlichen Auflösung als CORINE zu erzeugen, wurde vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) in Kooperation mit dem Umweltbundesamt das digitale Landbedeckungsmodell für Deutschland (DLM-DE, später als LBM-DE bezeichnet) entwickelt (Hoymann 2013). Dazu wurden die im ATKIS Basis-DLM flächenhaft modellierten Objekte in den CORINE-Schlüssel umklassifiziert. Anschließend erfolgte eine Aktualisierung anhand von Satellitenbildern. In ATKIS linear erfasste Elemente wie Baumreihen, Hecken, Straßen etc. sind im LBM-DE i.d.R. nicht enthalten – lediglich dann, wenn diese flächenhaft modelliert wurden. Die Mindestkartierfläche beträgt 1ha, alle kleineren Elemente wurden den benachbarten Klassen zugewiesen (BKG 2015). Damit besitzt das LBM-DE eine geringere räumliche und thematische Auflösung als das ATKIS Basis-DLM. Gleichwohl sind einzelne Klassen, wie die Differenzierung von Waldarten, häufig aktueller als in ATKIS. Das LBM-DE dient ab 2012 als Grundlage für die Ableitung des CORINE-Datensatzes für Deutschland (DLR 2015).

Grundsätzlich kann von Geobasisdaten der amtlichen Landesvermessungsverwaltungen, die topographische Basisinformationen liefern, nicht erwartet werden, dass primär naturschutzfachliche Angaben, wie beispielsweise die Qualität des Grünlands, enthalten sind. Dieses ist Bestandteil von Geofachdaten. Daten zu naturschutzrelevanten Flächen liegen aus den selektiven Biotopkartierungen der Länder vor, sind jedoch aufgrund unterschiedlicher Erfassungskriterien nicht direkt vergleichbar. Dies gilt auch für die flächendeckenden Biotop- und Nutzungstypenkartierungen, die schwerpunktmäßig in den ostdeutschen Ländern in den 1990er-Jahren aufgenommen wurden. Allerdings erfolgten bisher nur in wenigen Fällen erneute Kartierungen (z.B. in Sachsen), so dass diese sich für ein regelmäßiges Monitoring nicht eignen. Eine Zuordnung zu den Habitattypen des European Nature Information System (EUNIS) (Davies et al. 2004) oder der bundesweiten Biotoptypenklassifizierung nach Riecken et al. (2006) ist bisher nicht erfolgt.

Als Kartengrundlage zur Flächennutzung mit höherer sachlicher und räumlicher Auflösung in hoher Qualität bleibt daher in Deutschland weiterhin das ATKIS Basis-DLM die erste Wahl. Probleme bestehen allerdings bei Naturschutzfachdaten, Daten zum Boden und anderen Fachdaten, die entweder nicht flächendeckend oder in genügender räumlicher Auflösung zur Verfügung gestellt werden können.

Alternativ zu flächenhaften Datengrundlagen können auch Stichproben herangezogen werden. Hier ist an erster Stelle das Monitoring der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert (HNV – High Nature Farmland) in Deutschland zu nennen (Benzler et al. 2015, Fuchs et al. 2011). Dabei werden in mehr als 1000 über das Bundesgebiet verteilten Stichprobenflächen mit jeweils 1km² Größe relevante Nutzflächentypen und Landschaftselemente erfasst und anhand der Artenausstattung bewertet. Die Anteile von Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert können auf die Bundesländer hochgerechnet werden. Offen bleibt bisher allerdings, ob dies auch für die Anteile einzelner Elemente (z.B. Hecken, Feldgehölze) möglich ist. Außerdem wird es kaum erreichbar sein, belastbare Aussagen für Raumeinheiten unterhalb der Bundesländer, beispielsweise für Kreise, abzuleiten. Für ein Monitoring von Ökosystemleistungen auf Bundesland- bzw. Bundesebene können diese Stichprobendaten jedoch eine wichtige Grundlage darstellen. Auch die Bundeswaldinventur (BWI, s. Abschnitt 5) stellt ein anerkanntes Verfahren dar, das Kennwerte des Waldes auf Stichprobenflächen erhebt und auf die Ebene der Bundesländer hochrechnet.

2.3 Zustandserfassung und Bewertung der Ökosysteme

Die Systematik und Schwerpunkte für ein abgestimmtes EU-weites Vorgehen diesbezüglich sind noch weitgehend unklar, so dass eine Reihe von Fragen vorerst offen bleibt: Wie kann und soll die Erfassung des Ökosystemzustands sowie dessen Bewertung in Deutschland erfolgen? Wie fließen die umfangreichen Analysen zum Umweltzustand, z.B. im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie oder Natura 2000, in diese Bewertungen ein? Welche Charakteristika von Ökosystemen sollen berücksichtigt werden: Strukturen, Prozesse oder Funktionalitäten? Ist „Naturnähe“ ein Referenzzustand für die Bewertung und welcher Referenzzeitpunkt soll angesetzt werden?

Nach den bisherigen Überlegungen könnten neben der biologischen Vielfalt z.B. Kriterien wie Nitrat-Überschuss, Kohlenstoffbilanz, Bodenbilanz (-fruchtbarkeit), Anteil naturnaher Flächen im besiedelten und unbesiedelten Bereich auf ihre Eignung geprüft werden. Für die Umsetzung wären insbesondere vorhandene Daten aus der laufenden Umweltbeobachtung zu nutzen.

Nach den Vorstellungen des MAES-Rahmenkonzept zur Umsetzung von Ziel 2, Maßnahme 5 soll die Erfassung des Zustands der Ökosysteme auch dazu geeignet sein, die Zielerreichung für das Restaurationsziel der EU-Biodiversitätsstrategie („Bis 2020 Erhaltung von Ökosystemen und Ökosystemdienstleistungen durch … Wiederherstellung von mindestens 15 % der verschlechterten Ökosysteme“, EU 2011) zu messen. Das BMUB (2015) hat einen Priorisierungsrahmen für Deutschland zur Umsetzung dieses Ziels erarbeitet. Deutschland setzt seine Schwerpunkte beim Restaurationsziel auf die Bereiche Moore/Moorböden und Auen. Diese Prioritätensetzung sollte bei der Erarbeitung möglicher Ansätze zur Erfassung des Zustands von Ökosystemen berücksichtigt werden.

2.4 Bewertung der Ökosystemleistungen

Bei den zu entwickelnden ÖSL-Indikatoren soll es sich um nationale Indizes handeln, d.h. sie können einen relativ hohen Aggregationsgrad aufweisen und sie dienen vorwiegend der Strategieebene. Sie sollten folgenden Anforderungen genügen (Grunewald et al. 2015):

Die Indikatoren sollen Relevanz für die Umwelt- und Naturschutzpolitik und weitere sektorale Politiken besitzen.

Es sollen neue Zahlen und Karten präsentiert und neue Formen und Inhalte für die Sichtbarmachung der Bedeutung der Leistungen der Natur für den Menschen generiert werden.

Die ÖSL-Indikatoren sollen analytisch sauber, d.h. abgesichert entsprechend dem aktuellen theoretischen, wissenschaftlich-technischen Wissen und internationalen Standards sein.

Sie sollten einfach, wiederholt messbar und reproduzierbar sein.

Ihre Interpretation sollte möglichst einfach sein.

Sie sollten flächenscharf für Deutschland zu erheben sein.

Trends über die Zeit sollten angezeigt werden.

Sie sollen eine Basis für internationale Vergleiche darstellen und eine auf die EU-Biodiversitätsstrategie bezogene Umsetzung des ÖSL-Ansatzes ermöglichen.

Bei der Entwicklung, Beschreibung und Begründung der ÖSL-Indikatoren soll darauf geachtet werden, dass deutlich wird,

von welchen Parametern des Ökosystems die Eigenschaften abhängig sind, die zur Erbringung der Leistungen erforderlich sind,

in welchem Maße ÖSL nachgefragt werden und wie sie zum Wohlbefinden der Menschen beitragen (Kategorien Grundversorgung, Gesundheit, Sicherheit, soziale Beziehungen; MEA 2005) bzw. welchen Nutzen sie erbringen (im Sinne von Beiträgen für Sektoren wie Land-, Wasser- und Forstwirtschaft, Tourismus, Naturschutz) sowie

wie sich das Verhältnis der ÖSL zur Biodiversität darstellt (einschließlich Abgrenzung/Synergien zu entsprechenden Indikatorensätzen).

Angesichts der Anforderungen und der Komplexität des Themas ÖSL und Biodiversität ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Exaktheit, verfügbaren Datengrundlagen und politischer Nutzbarkeit. Ein Monitoring mittels Indikatoren bedeutet, zeitliche Entwicklungen darzustellen. Dazu müssen aber die Datengrundlagen regelmäßig und in vergleichbarer Qualität zur Verfügung stehen. Dies schränkt die Auswahl an berechenbaren Indikatoren erheblich ein.

Diese Aufgabe zu bewältigen, stellt eine enorme Herausforderung dar, so dass sich inzwischen eine breite Initiative bzw. ein Expertennetzwerk zur Unterstützung des Prozesses der Erfassung und Bewertung von ÖSL in Deutschland und international gebildet hat. Im Folgenden wird die Systematik des Vorgehens zur Entwicklung nationaler ÖSL-Indikatoren, wie sie im Rahmen des FuE-Projekts verfolgt wird, dargelegt.

3 Priorisierung der zu bearbeitenden ÖSL-Klassen

In der MAES-Arbeitsgruppe hat man sich geeinigt, im Rahmen eines EU-weit vergleichbaren Vorgehens die ÖSL-Klassifizierung nach CICES zu verwenden (Haines-Young & Potschin 2013). Demnach werden die drei Kategorien Versorgungs-, Regulations- und kulturelle Leistungen unterschieden und weiter in Bereiche, Gruppen und Klassen unterteilt (Tab. 1). Von den 48 ÖSL-Klassen sind nach einem Screening 44 für Deutschland relevant (Marzelli et al. 2014 a). Jedoch haben nicht alle die gleiche Bedeutung für die bundesweite Ebene oder die Datenlage lässt keine belastbaren Ergebnisse erwarten.

Deshalb ist im Rahmen einer Experten-basierten Bewertung von Marzelli et al. (2014b) eine Priorisierung der ÖSL-Klassen anhand der Parameter Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft, Gefährdung/Knappheit und Bedarf an staatlicher Intervention, räumliche Relevanz in Deutschland, Synergien und Konflikte mit Naturschutzzielen, Eignung für die Kommunikation über ÖSL sowie Probleme bzgl. Daten und Modellierung vorgenommen worden. Im Rahmen der Weiterentwicklung wurde diese Priorisierung aufgegriffen und modifiziert. Das Ergebnis – dargestellt in Tab.1 – zeigt, dass die Arbeiten im Rahmen des Projektes auf prioritäre 21 ÖSL-Klassen fokussiert werden sollen. Wie aus Tab.1 ersichtlich, werden dabei alle Kategorien und Bereiche nach CICES (Version V4.3, Stand 2013) abgedeckt. Für diese ÖSL-Klassen sollen im Rahmen des IÖR-Forschungsprojekts nationale Indikatoren entwickelt werden.

4 Grundsätze der Beschreibung Indikandum (ÖSL) und Indikator

Für die Beschreibung der ÖSL-Indikatoren wird eine einheitliche Systematik vorgeschlagen. Sie weist derzeit die im nebenstehenden Textkasten gezeigte Struktur auf.

Entsprechend diesem Schema sollen für 21 ÖSL (Tab. 1) in einheitlicher Darstellung Indikatorenkennblätter erarbeitet werden. Die Zahl der zu entwickelnden Indikatoren ist möglichst klein zu halten, um den politischen und praktischen Nutzen zu erhöhen. Dargestellt bzw. gemessen werden sowohl Status als auch Trend der ÖSL.

5 Darstellung eines beispielhaften Indikatorkennblattes für die ÖSL Rohholzproduktion

Der Indikator Rohholzproduktion eignet sich nicht nur für eine beispielhafte Darstellung des Vorgehens, der Datenwahl und der Datengrundlage. An ihm kann auch aufgezeigt werden, dass Indikatoren für Versorgungsleistungen durchaus in Konflikt mit der biologischen Vielfalt und mit anderen ÖSL stehen können. Aus diesem Grunde wurden neben dem Hauptindikator noch mehrere Nebenindikatoren entwickelt, um Alternativen aufzuzeigen, aber auch mögliche Konflikte darzustellen. Derzeit ist noch nicht entschieden, wie bei der deutschen Umsetzung von Maßnahme 5 der EU-Biodiversitätsstrategie vorgegangen werden soll. Neben einer qualitativen Untersetzung mit biodiversitätsrelevanten Nebenindikatoren (z.B. Anteil naturnaher Waldflächen) ist unter anderem die Verwendung des bezüglich Biodiversitätsbelangen neutraleren Indikators Waldfläche eine Option.

Überschrift

ÖSL Rohholzproduktion (Versorgungsleistung der Klasse „Pflanzliche und tierische Rohstoffe für direkte Nutzung und Verarbeitung“) – Hauptindikator: jährlicher Holzzuwachs

Beschreibung der ÖSL

In Abhängigkeit der Standorteigenschaften wächst holzige Biomasse – potenziell-natürlich fast auf allen Landflächen in Mitteleuropa, aktuell insbesondere im Nutzungstyp „Wald/Forst“. Die Produktionsleistung des Waldes wird zu über 90 % durch die Holzproduktion bestimmt. Ein entsprechender Holzeinschlag befriedigt die Nachfrage nach dem vielseitig verwendbaren Rohstoff Holz. Der Produktionswert der Rohholzproduktion in Deutschland wird überwiegend durch Nadelstamm- und Nadelfaserholz erwirtschaftet („Fichte als Brotbaum des Forstwirts“).

Die waldwirtschaftlich genutzte Bodenfläche beträgt derzeit 11,4 Mio. ha (ca. 31 % der Landesfläche Deutschlands) und ist relativ konstant. Im Zeitraum 2002–2012 wurde ein geringer Zuwachs um 0,4 % (50000 ha) gemessen (BMEL 2014; Anm.: Waldflächenzunahme in ländlichen und peripheren Räumen, meist zulasten von wertvollen, extensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen, in Ballungsräumen eher rückläufig). Es gibt über 2Mio. private Waldeigentümer in Deutschland (größter Privatwaldeigentümer: DBU Naturerbe GmbH – allerdings dort nicht „Holzproduktion“ Hauptziel); daneben auch die kommunalen, staatlichen u.a. Eigentümer relevant.

Rohholz stellt aus anthropogener Perspektive ein Produkt dar, allerdings ist der Input von Arbeit und Kapital zur Erzeugung des Produkts relativ klein, der Beitrag der Natur (Nährstoffe, Wasser etc.) hingegen hoch, so dass tatsächlich der Beitrag der Natur in die Bereitstellung der ÖSL stark einfließt. Im Zeitraum von 2002 bis 2012 sind in Deutschland durchschnittlich 76 Mio.m3 Rohholz (Erntefestmeter ohne Rinde) pro Jahr genutzt worden. Im Landeswald liegt der Holzeinschlag bei 98 % des Zuwachses (BMEL 2014).

Der Produktionswert der Rohholzproduktion in den deutschen Wäldern betrug im Jahr 2011 ca. 3,5 Mrd.€, überwiegend erwirtschaftet aus Nadelstamm- und Nadelfaserholz (Elsasser et al. 2016, UGR 2014). In Deutschland sind mehr als 1,1 Mio. Menschen im Cluster Forst und Holz beschäftigt (BMEL 2014). „Endverbraucher“ von Rohholzprodukten ist faktisch jeder Einwohner.

Wälder müssen in Deutschland nach §11 BWaldG und landesgesetzlichen Regeln nachhaltig bewirtschaftet werden. Rodungen und Umwandlungen von Waldflächen insbesondere von Bann- und Schutzwälder erfordern eine verwaltungsrechtliche Genehmigung entsprechend den Landesgesetzen, die teilweise den Erhalt von Waldfläche durch Aufforstungsmaßnahmen vorsehen.

Zielformulierung (vereinfachte, stark aggregierte Betrachtung in Bezug auf Rohholz insgesamt): Eine nachhaltige Holzproduktion und -nutzung definiert sich dadurch, dass die Holznutzung den jährlichen Zuwachs nicht übersteigt. Eine naturschutzorientierte Holzproduktion verwendet zudem standortheimische Gehölzarten und Provenienzen und bezieht verschiedene Altersklassen in das Nutzungskonzept ein.

Wälder stellen vielfältige ÖSL bereit, die dem Menschen von Nutzen sein können (Abb. 1). Es handelt sich um Güter wie Holz oder Trinkwasser, um Schutz vor Naturgefahren, oder auch um das Erleben der Natur für Erholung und Wohlbefinden. Der Wald trägt auch maßgeblich zur landschaftlichen und biologischen Vielfalt bei. Biodiversität ist Grundlage/Voraussetzung für einen großen Teil der ÖSL. Andererseits kann die Erhaltung der Biodiversität (schwerpunktmäßig Erhaltung der Arten und Formen) als eine ÖSL gesehen werden, nämlich dass durch die Naturbedingungen bzw. Ökosysteme entsprechende Voraussetzungen geboten werden (Bastian 2013). Da diese Leistung auf die ökologischen Bedingungen abzielt, ist es gerechtfertigt, sie zu den Regulationsleistungen zu zählen (Tab. 1). Die ethische/ästhetische Dimension der Biodiversität der Wälder wird bei den kulturellen ÖSL miterfasst.

Im Rahmen der Entwicklung von nationalen ÖSL-Indikatoren für Deutschland spielen Leistungen der Wälder in vielen Klassen eine Rolle (Tab. 1). Im Bewertungsbeispiel des vorliegenden Aufsatzes liegt der Fokus auf der Versorgungsleistung Holz mit einzelnen Bezügen zu Naturnähe/Biodiversität.

Parameter/Faktoren, die die ÖSL bestimmen

Angebot/Kapazität/Potenzial:

Holzzuwachs in den Wäldern als potenziell nutzbare Rohholzmenge: Der Holzzuwachs in Deutschland ist mit 11,2 m3 ha-1 a-1 oder 121,6 Mio. m³ a-1 auf einem hohen Niveau (beschreibt nur den Status quo; ein bestimmter Holzzuwachs ließe sich auf unterschiedlichen Vorratsniveaus realisieren, z.B. durch Veränderung der Baumarten- und Altersstrukturen = „gemanagtes Potenzial“). Von den weit verbreiteten Baumarten wächst die Fichte am schnellsten, gefolgt von der Buche. Den größten Zuwachs haben nach BMEL (2014) Douglasien und Tannen, allerdings machen diese zusammen kaum 4 % der Waldfläche aus.

Nachfrage:

Der Holzeinschlag belief sich in 2013 auf 40,2 Mio. t, das entspricht 84 Mio. m³ Vorratsfestmeter Derbholz mit Rinde. Die Weiterverwendung des Rohholzes erfolgte zu 50,5 % im Holzgewerbe, 38,9 % wurden als Brennholz genutzt und 10,6 % dienten zur Zellstoffherstellung (UGR 2014).

Bestand/Fluss:

Holzvorrat im deutschen Wald: 3,7 Mrd. m³ bzw. 336 m³ ha–1. Dieser ist im Zeitraum 2002-2012 um 7 % angestiegen (BMEL 2014). Der Vorratsanstieg (Zuwachs minus Nutzung und Mortalität) wird vom BMEL (2014) mit derzeit 11,23m³ je Hektar und Jahr angegeben. Der monetäre Wert der Holzvorräte ist aufgrund stetig steigender Holzpreise in der letzten Dekade zunehmend. Der Wert des stehenden Holzvorrats in Deutschland betrug 76 Mrd. EUR im Jahr 2012 (UGR 2014).

Indikatorenvorschlag

Hauptindikator:

H1 jährlicher Holzzuwachs (Mittelwert 2002-2012 in m³, noch ohne Berücksichtigung von Entnahme oder anderen Verlusten wie Waldbrand, Schneebruch o.ä.), entspricht – sehr vereinfacht betrachtet – der jährlich nachhaltig entnehmbaren Holzmenge (Potenzial)

Nebenindikatoren (sie sind als ergänzende Indikatoren zu verstehen und werden im Rahmen dieser Abhandlung nicht in ihrer Ganzheit dargelegt):

N1 Waldfläche auf Bundesland-, alternativ auch Gemeinde- oder Kreisebene (in ha)

N1 Bestand des Holzvorrats 2012, bezogen auf die Waldfläche (in m³ ha–1)

N2 Entwicklung des jährlichen Holzeinschlags und der Holznutzung (in Erntefestmeter)

N3 Veränderung des Holzvorrats (2012 zu 2002 in % , als Bilanz von Zuwachs und Entnahme)

N4 Anteil naturnaher Waldflächen (in % )

N6 Anteil unzerschnittener Wälder >50km² an Gebietsfläche (in % )

Berechnungs- und Analyseschritte

Die Abbildung der vorgeschlagenen Größen H1, N1, N2, N4 und N5 kann auf Basis der im Rahmen der Bundeswaldinventur (BWI 2002, 2012) erhobenen Daten erfolgen. Die Bundeswaldinventur (= nationale Nachhaltigkeitskontrolle für die Waldbewirtschaftung) ist eine terrestrische Stichprobeninventur mit permanenten Probepunkten. Hierzu wurde ein Gitternetz mit einem Linienabstand von 4km (Basisnetz) über das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gelegt und an den Schnittpunkten der Linien Trakte für die Stichproben eingerichtet. In einigen Gebieten wurde die doppelte oder vierfache Stichprobendichte angewendet. Die Rechtsgrundlage für die Durchführung ist §41a Bundeswaldgesetz.

Vorteile der BWI: valides Stichprobenverfahren, gesetzliche Fortschreibungspflicht;

Nachteile: aus Gründen der statistischen Validität und der Art des Erhebungsverfahren Daten räumlich nur bis zur Bundeslandebene disaggregierbar; Fortschreibung nur alle zehn Jahre.

Für die geometrischen Aggregationseinheiten wird die Nutzung der Verwaltungsgebiete des BKG im Maßstab 1 : 25000 (als amtliches Produkt VG25) empfohlen. Auch hier ist eine Fortschreibung gesichert. Zur Weiterverarbeitung der Rohdaten sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Extraktion der relevanten Kennwerte aus der BWI-Datenbank,

2. Verknüpfung der statistischen Daten mit den geometrischen Aggregationseinheiten (Verwaltungsgebiete der Länder),

3. kartographische Präsentation mit Hilfe sinnvoll zu wählender Klasseneinteilungen,

4. Verwendung der jeweils aktuellen Indexberechnung der BWI für das Monitoring.

Details zum Erhebungsverfahren können dem Bericht des Instituts für Waldökologie und Waldinventuren zu den Auswertungsalgorithmen bzw. der Datenbeschreibung des Thünen-Institutes entnommen werden (BWI 2012, BMEL 2014).

Alternativ kann die Abbildung der Waldfläche (N1) auch auf Basis des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS) erfolgen. Eine stichprobenhafte Überprüfung der Waldflächen ergab eine gute Übereinstimmung zwischen BWI und ATKIS-Daten auf Ebene der Bundesländer. Die Vorteile gegenüber den Daten der BWI sind eine höhere räumliche (Kreis- oder Gemeindeebene) und zeitliche Auflösung (Erhebung jährlich, aufgrund unterschiedlicher Aktualisierungszyklen der Bundesländer wird jedoch eine 2- bis 5-jährliche Abbildung empfohlen). Die Ermittlung des Anteils unzerschnittener Wälder (N6) kann ebenfalls auf Basis von ATKIS-Daten erfolgen. Der Indikator wird bereits im Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung (IÖR-Monitor) alle zwei Jahre aktualisiert veröffentlicht (Link zur Kartendarstellung: http://www.ioer-monitor.de/index.php?id=8&idk=2095 ).

Für das Monitoring der Entwicklung des Holzeinschlags und der Holznutzung (N3) können jährliche Daten der Holzeinschlagsstatistik (Statistisches Bundesamt Wiesbaden) verwendet werden, allerdings sind die Daten aufgrund einer abweichenden Erhebungsmethode mit den Daten der BWI nicht vollständig vergleichbar (Albert et al. 2015).

Ergebnisdarstellung und Interpretation der Indikatoren

Die Indikatoren „jährlicher Holzzuwachs“ (H1) und „Veränderung des Holzvorrats“ (N4) geben sowohl Auskunft über das Angebot bzw. die zukünftige Nutzbarkeit der Ökosystemleistung als auch – in längerfristiger Betrachtung – über die Nutzung. So bedeutet ein steigender Holzvorrat z.B., dass sich die aktuelle Nutzungsintensität verringert und/oder der Zuwachs die Holzentnahme übersteigt und gleichzeitig das im Holz für spätere Nutzungen gebundene „Naturkapital“ erhöht wird (gilt nicht für stillgelegte Wälder, wo auch der Vorrat steigt, aber nicht nutzbar ist, und auch nicht in Aufbaubetrieben). Sinkende Holzvorräte deuten dagegen auf einen gestiegenen Nutzungsdruck hin und sind häufig negativ korreliert mit den Funktionen des Waldes zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Dies kann aber auch auf natürlichen Ereignissen wie Insektenkalamitäten, Windwurf oder Klimawandelfolgen beruhen. Ein Abbau der Holzvorräte kann sich allerdings auch bei unveränderten Nutzungsmustern ergeben, wenn aufgrund einer altersmäßig ungleich verteilten Bestandsstruktur größere Anteile der Wälder gleichzeitig zur Hiebreife gelangen.

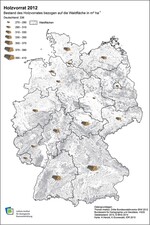

Ein wichtiges forstpolitisches Ziel war es bislang, den Vorratsaufbau im deutschen Wald zu stärken. Dieses Ziel wurde weitestgehend erreicht (BMEL 2014).Abb. 2 zeigt den Bestand des Holzvorrats (N2) auf Ebene der Bundesländer, bezogen auf die jeweilige Waldfläche. Dieser ist in Süddeutschland besonders hoch, in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt am geringsten. Nunmehr ist es von Bedeutung, den aufgebauten Vorrat langfristig angemessen zu nutzen, so dass es zu keiner Reduktion des Vorrates kommt. Entsprechend könnte gefolgert werden, dass eine leichte Steigerung des Vorrats oder ein Erhalt des derzeitigen Bestandes erstrebenswert wäre. Gleichzeitig sollte der Waldumbau zur standortgerechten Forstwirtschaft fortgeführt werden. Fokussiert man jedoch ausschließlich auf die Versorgungsleistung, dann ließen sich vermutlich (a) die Naturalerträge und (b) die finanziellen Erträge bei einer geringeren Vorratshaltung steigern.

Elsasser et al. (2016) führen aus, dass es für nicht marktgängige Leistungen (insbesondere im Bereich Naturschutz und Landschaftsbild) Steigerungspotenziale gibt, deren Realisierung allerdings i.d.R. mit Opportunitätskosten verbunden ist, d.h. mit einem Verzicht auf andere Leistungen (insbesondere Rohholzproduktion) und ggf. auf Einkommensmöglichkeiten der Betriebe.

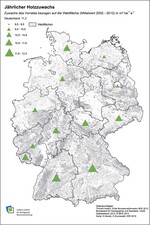

Abb. 3 veranschaulicht, dass sich der Holzvorrat im Zeitraum 2002–2012 (N4) im Bundesdurchschnitt entsprechend der benannten Zielstellung positiv entwickelt hat (Steigerung des Holzvorrats im Betrachtungszeitraum auf 106,6 % ). Nur in den Bundesländern Bayern (99,2 % ) und Nordrhein-Westfalen (99,3 % ) wurde ein geringfügig abnehmender Trend registriert. Letzteres muss keine negative Aussage sein. So wurde in NRW in den letzten Jahren auch in Anbetracht der hohen Nadelholzpreise gezielt auf Nadelholz gegangen und parallel Laubholz gefördert, was in der Realität durchaus positive Naturschutzauswirkungen haben kann.

Eine Vorstellung zur Größenordnung der jährlich nachhaltig entnehmbaren Rohholzmenge liefert Abb. 4. Diese liegt zwischen 9 und 12 m3 ha-1 a-1. Grundsätzlich darf man allerdings nicht vom Zuwachs (Potenzial) unmittelbar auf die Nutzungsmöglichkeiten schließen. Diese ergeben sich vor allem aus der gegenwärtigen Alters- und Durchmesserstruktur und den vorgesehenen Zieldurchmessern oder den angestrebten Erntealtern. Deshalb ist es bei der gegenwärtigen Alters- und Durchmesserstruktur des Waldes in Deutschland schlüssig, dass nicht der gesamte Holzzuwachs genutzt wird. Künftige Nutzungsmöglichkeiten werden mit einem Waldentwicklungs- und Holzaufkommensmodell ermittelt (BMEL 2014).

Die Bilanz des Außenhandels mit Holz und Produkten auf der Basis Holz ist – in der Summe – weitgehend ausgeglichen, d.h. de facto, Deutschland könnte sich rein theoretisch sogar selbst versorgen. Allerdings sind die Außenhandelsverflechtungen insbesondere mit EU-Staaten sehr stark. Nach BMEL (2015) betrug sowohl die Einfuhr als auch die Ausfuhr von Holz und Holzprodukten im Jahr 2011 rund 130 Mio. m³. Betrachtet man nur Im-/Exporte von Roh- und Restholz, sieht es derzeit Nachfrage-getrieben etwas ungünstiger aus (2011: Einfuhr 11,4 Mio. m³ und Ausfuhr 8,7 Mio. m³).

Die Nebenindikatoren N5 und N6 untersetzen die anderen Indikatoren mit ausgewählten Informationen zur Biodiversität. Der im Rahmen der BWI erhobene Parameter „Naturnähe der Baumarten-Zusammensetzung“ beschreibt, inwieweit die Baumarten-Zusammensetzung des Waldes in Deutschland der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation entspricht. Dies ist ein Weiser für die Forstpolitik und die naturnahe Waldbewirtschaftung. Demnach sind auf Bundesebene derzeit 15 % als natürlich und 22 % als naturnah einzuschätzen. In Baden-Württemberg sind sogar mehr als 50 % der Bestände naturnah. Der Indikator zeigt einen positiven Trend im Vergleich 2012 zu 2002 (Abb. 5).

Besonders geschützte Biotope sind auf 5 % der Waldfläche Deutschlands ausgewiesen (BMEL 2014). Biodiversität im Wald steht aber in vielen Fällen im Zusammenhang mit bestimmten Bewirtschaftungsformen, z.B. lichte Wälder, Nieder- und Mittelwald oder Alt- und Totholzanteil. Weitere potenzielle Indikatoren in diesem Zusammenhang wären der Anteil von Schutzkategorien sowie die Altersklassenzusammensetzung.

Der Indikator N6 betrachtet die Größe der nicht durch Verkehrswege zerschnittenen Wald- und Gehölzflächen in Deutschland. Große zusammenhängende Wälder besitzen eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung. Zerschneidungselemente bilden die Trassen des überörtlichen Verkehrsnetzes von Straße und Schiene (Walz et al. 2013). Relativ hohe Werte treten erwartungsgemäß in dünnbesiedelten und waldreichen Regionen auf. Für eine landschaftsökologische Bewertung sollte diese Kennzahl im Zusammenhang mit der effektiven Maschenweite betrachtet werden (s. IÖR-Monitor). Auf Bundeslandebene erreicht Brandenburg für 2012 den Spitzenwert von 7,6 % , während er in den Stadtstaaten sowie im Saarland und Schleswig-Holstein bei 0 % liegt. Der Trend 2012 zu 2010 ist leicht negativ bzw. unverändert, nur in Thüringen positiv (+0,3 % ).

Bezug zu anderen Nachhaltigkeits- und Biodiversitätsindikatoren

In der Waldgesamtrechnung als Teil der Umweltökonomischen Gesamtrechnung (UGR) werden die Ressource Wald und ihr Produkt Holz in Deutschland bezogen auf die Fläche, den physischen Vorrat, dessen Wert und die Nutzungen bis hin zur Verarbeitung des Holzes in der Holzindustrie dargestellt und jährlich aktualisiert. Darüber hinaus werden die Kohlenstoffbilanz im Waldökosystem und Waldschäden (Aspekt Luftschadstoffe) thematisiert. Aufgrund fehlender Datengrundlagen sind Angaben zu sozialen Aspekten (z.B. Erholung oder ästhetischer Wert) und zur Bewertung weiterer ökologischer Leistungen wie auch zur Biodiversität noch nicht enthalten (UGR 2014).

Die Strategie zur nachhaltigen Entwicklung in Deutschland verzeichnet beim Wert des Indikators „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ für den Teilindikator Wälder mit 76 % Zielerreichungsgrad (2011) den günstigsten Wert unter den Teilindikatoren. Ansonsten enthält die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung keinen Indikator, der speziell auf den Wald abgestellt ist (UGR 2014).

Die Nationale Bericht zur Biologischen Vielfalt (BMU 2010) weist als Indikator für nachhaltige Forstwirtschaft den Anteil nach PEFC und FSC (einschließlich Naturland) zertifizierter Waldflächen in Deutschland aus. Das dort formulierte Ziel besteht darin, dass 80 % der Waldfläche ein entsprechendes Siegel aufweisen. Im Jahr 2009 waren 73 % erreicht. Das European Forest Institute (2013) (früher MCPFE) hat ähnliche Indikatoren entwickelt und überarbeitet sie derzeit. Aber auch mit diesen Indikatoren ist der gesamte Bedeutungskomplex „nachhaltiger Holzwirtschaft“ nur schwer zu greifen: Welche Dimensionen von Nachhaltigkeit (wirtschaftlich, sozial, umweltbezogen) sind konkret gemeint? Zweitens kann man nicht per se ableiten, dass die nicht zertifizierten Wälder nicht nachhaltig bewirtschaftet sind.

In der Nationalen Biodiversitätsstrategie ist festgelegt, dass der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung 5 % der Waldfläche bis zum Jahr 2020 betragen soll. Als Flächen mit natürlicher Waldentwicklung (NWE-Flächen) im Sinne der Nationalen Biodiversitätsstrategie werden Waldbestände oder Sukzessionsflächen mit einer Größe von mindestens 0,3ha definiert, die sich dauerhaft und verbindlich gesichert eigendynamisch entwickeln (Engel et al. 2015). Sowohl forstwirtschaftliche Eingriffe als auch naturschutzfachliche Pflegemaßnahmen sind auf diesen Flächen ausgeschlossen.

Auf Basis der Auswertung der BWI 2012 kommen Bolte & Kroiher (2015) zu dem Schluss, dass Deutschland hier auf einem guten Wege sei. Auf 4,1 % der Waldfläche ist Holznutzung nicht zulässig oder nicht zu erwarten, weitere 1,5 % sind nicht begehbar (= 5,6 % ). Engel et al. (2015) haben im Auftrag des BfN für das Stichjahr 2013 hingegen einen Anteil der NWE-Flächen an der Gesamtwaldfläche in Deutschland von 1,9 % (213145ha) ermittelt. Rund die Hälfte des gesamten NWE-Flächenbestandes machen Flächen über 500ha aus. Zusätzlich zu den für 2013 bilanzierten NWE-Flächen kommen voraussichtlich bis zum Jahr 2020 weitere 43915ha hinzu und erhöhen den NWE-Flächenanteil dann auf 2,3 % .

Zusammenfassende Informationen über den derzeitigen Zustand der Wälder hinsichtlich ihrer Artenvielfalt und Landschaftsqualität sowie der diesbezüglichen Nachhaltigkeit gehen u.a. aus dem Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt hervor, welcher nach Landnutzungsformen differenziert ist (BMU 2010). Auch wenn das gegebene Ziel in den Wäldern mit 81 % im Jahr 2008 noch nicht erreicht wurde, kann der derzeitige Zustand der Wälder als vergleichsweise günstig eingestuft werden. Er befindet sich im Gegensatz zu allen anderen Landnutzungen zumindest in Zielnähe.

Offene Fragen, Erweiterungsmöglichkeiten

Ist die Darstellung der Indikatoren zur ÖSL „Holzversorgung“ unterhalb der Bundeslandebene bzw. die Differenzierung nach Hauptbaumarten trotz schwieriger Datenlage anzustreben? Auch das Arbeiten auf Naturraumebene wäre wünschenswert, weil man dann besser Bezüge zu anderen ÖSL aufzeigen könnte (z.B. im Hochgebirge Erosions- und Lawinenschutz).

Gegebenenfalls könnte die „aktuelle Naturnähe der Waldökosysteme (Ökosystemintegrität)“ in hoher räumlicher Auflösung aus den Ergebniskarten des UBA-Projekts „Bewertungskonzept für die Gefährdung der Ökosystemintegrität durch die Wirkungen des Klimawandels in Kombination mit Stoffeinträgen unter Beachtung von Ökosystemfunktionen und dienstleistungen“ (Jenssen et al. 2013) bewertet werden.

Aus ähnlichen Gründen wie bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung wird auch beim Indikator „Holzvorrat im Wald“ auf eine räumliche Differenzierung nach dem Nutzungszweck – energetisch oder zur Weiterverarbeitung – verzichtet. Eine entsprechende Differenzierung der Nutzungstrends kann aber auf nationaler Ebene durchaus sinnvoll sein, um z.B. frühzeitig mögliche Nutzungskonflikte zu erkennen. Die dazu erforderlichen Zahlen werden im Rahmen der Statistik ermittelt. In 2012 wurden 9,5 Mio. m³ (18 % des gesamten Holzeinschlags) als Energieholz genutzt. 2002 waren es erst 4,3 Mio. m³ (Destatis 2014). In kleineren Privatwäldern – die in dieser Statistik wohl nicht berücksichtigt sind – wird oftmals fast ausschließlich für den Eigenbedarf Brennholz produziert.

Es wird gegenwärtig die Möglichkeit einer Indexbildung aus den Parametern entnehmbare Holzmenge, Waldfläche und Naturnähe der Bestände diskutiert/geprüft.

6 Diskussion und Schlussfolgerungen

Ökosysteme stellen kontinuierlich Leistungen für die Gesellschaft zur Verfügung und bilden mit ihrem Potenzial zur Leistungserbringung das Naturkapital unserer Gesellschaft. Sie sind in dieser Hinsicht dem Sach- und Produktivvermögen vergleichbar, auf dessen Basis unsere Gesellschaft Güter und Waren produziert. Damit ein Vermögen nachhaltig Wohlfahrt sichern kann, darf es nicht verbraucht oder zerstört werden.

Der vorgestellte Indikator-gestützte Ansatz erfasst derartige Ökosystemleistungen in ihrer räumlichen Ausprägung und zeitlichen Veränderung und vergleicht sie – wo vorhanden – mit Zielsetzungen. Dabei wird insbesondere nach dem Angebot-Nachfrage-Konzept der ÖSL vorgegangen (Albert et al. 2015, Grunewald & Bastian 2013). Das bedeutet, dass bei der Entwicklung der Indikatoren konzeptionell unterschieden wird zwischen solchen, die die tatsächliche Nutzung der ÖSL widerspiegeln (z.B. Holzeinschlag), und Indikatoren, die das jährliche Angebot an ÖSL deutlich machen (z.B. Holzzuwachs). Weiterhin ist für eine Bewertung wesentlich, wie sich die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten entwickeln.

Der vorliegende Beitrag hat erläutert, wie eine Systematik der nationalen Erstaufnahme und ein Monitoring der ÖSL in Deutschland mit normativer Ausrichtung im Rahmen des Projekts erfolgen können. Dies könnte die konzeptionelle Grundlage für ein regelmäßiges Monitoring und die Berichterstattung über den Stand des Naturkapitals und seine Leistungen sein. Die Vorgehensweise orientiert sich in erster Linie an den derzeit – von den Autoren für Deutschland eingeschätzten – wichtigsten (21) ÖSL-Klassen nach CICES-Klassifikation.

Wie am Beispiel der ÖSL „Holzversorgung“ gezeigt wurde, können Daten teilweise direkt aus staatlichen Erhebungen (hier: aus der Bundeswaldinventur) übernommen werden. Bei den regulativen und kulturellen ÖSL stellt sich das aus unterschiedlichen Gründen schwieriger dar (Definitionsprobleme, Komplexität/Abgrenzung, Datenlage, Instrumente/Modelle zur Erfassung/Kartierung).

Für den Hauptindikator „jährlicher Holzzuwachs“ (Abb. 3) wurden Werte zwischen 9 und 12 m3 ha-1 a-1 für die Bundesländer ermittelt. Sechs Nebenindikatoren wurden vorgeschlagen, die zusätzliche Informationen bereitstellen. Die Ergebnisse geben allerdings immer nur über einen Teil von Nachhaltigkeit Auskunft, wie in der Diskussion zur Abgrenzung des Indikators mit anderen Nachhaltigkeits- und Biodiversitätszielen gezeigt wurde. Die Diskussion mit Fachexperten des Naturschutzes zeigte, dass der Hauptindikator im Rahmen der Biodiversitätsstrategie nicht allein vermittelt werden sollte, da kein kausaler Zusammenhang zur Naturnähe der Wälder hergestellt werden kann.

Auch unvorhersehbare Kalamitäten wie der Orkan Kyrill mit erheblichen Auswirkungen auf den Einschlag und Zuwachs können in dem gewählten Ansatz kaum einbezogen werden. Die Diskussion der entwickelten Indikatoren unter weitergehenden Kriterien wie Grundwasserneubildung, Biodiversität oder Klimaschutz/Kohlenstoffbindung erfolgt erst im vierten Schritt des integrierten Assessments (s. Abschnitt 2) und ist nicht Aufgabe des laufenden Projektes.

Für jede ÖSL, für die Indikatoren entwickelt werden, ist eine Evaluierung durch sektorale Spezialisten und eine weiterführende Diskussion der Ergebnisse vorgesehen (für das Beispiel siehe Danksagung).

Dank

Das Projekt wird vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) gefördert. Für die Evaluierung des Indikatorkennblattes „Rohholzproduktion“ danken wir Prof. Dr. Peter Elsasser, Dr. Gerd Lupp und Christoph Schulz sowie für die vielen konstruktiven Hinweise zur Verbesserung des Skripts Herrn Dr. Burkhard Schweppe-Kraft.

Literatur

Das Literaturverzeichnis steht als Download zur Verfügung ( http://www.nul-online.de, Webcode 2231).

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.