Schutz des Bodens: Stoffliche Probleme auf landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland

Abstracts

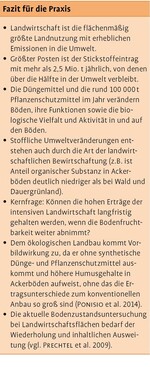

Im Jahr des Bodens richtet der vorliegende Beitrag den Blick auf die flächenmäßig wichtigste Landnutzung in Deutschland: die Landwirtschaft. Hierbei werden die stofflichen Einträge und Veränderungen betrachtet.

Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als 2,5 Mio. t Stickstoff als Düngemittel ausgebracht, von denen über die Hälfte in der Umwelt verbleibt. Auch der jährliche Einsatz von rund 100000 t Pflanzenschutzmitteln verändert Böden, ihre Funktionen sowie die biologische Vielfalt und Aktivität in und auf den Böden. Stoffliche Veränderungen entstehen aber auch durch die Art der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. So ist der Anteil organischer Substanz in der fruchtbaren oberen Bodenschicht in Ackerböden deutlich niedriger als bei Wald und Dauergrünland.

Ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen weisen dabei nicht nur höhere Humusgehalte auf, sondern sind auch wesentlich weniger durch Dünge- und Pflanzenschutzmittel belastet. Für den Bodenschutz kann der Ökolandbau daher wichtige Hinweise geben.

Soil protection: problems of material Discharges on agricultural sites in Germany – a literature research

The year 2015 has been declared as the International Year of Soils. With regard to this declaration the study has focused on the primary land use in Germany: agriculture and here especially on material discharges and changes.

Every year more than 2.5 Mio t/a nitrogen are applied as fertilizer, with more than half of it remaining in the environment. The annual application of almost 100.000 t of pesticides also modifies soils, their functions and the biodiversity in and on the soil. The type of agricultural cultivation also causes chemical changes in soils: The amount of organic substance is substantially lower in arable fields than in permanent grasslands and forests.

Arable fields under organic management show notably higher amounts of organic matter and a lower load of fertilizers and pesticides. That is why organic agriculture can give important hints for better soil conservation.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Landwirtschaft ist mit 52,2 % die Art der Bodennutzung mit der größten Flächenrelevanz in Deutschland (BMEL 2015c). Nicht allein die 283000 Landwirte, sondern auch unsere Ernährungsgrundlage sind dabei existenziell auf Böden und hier vor allem auf die fruchtbaren oberen Bodenhorizonte angewiesen. Diese Horizonte sind zugleich von großer Relevanz für das globale Klima, den Wasserrückhalt und den Hochwasserschutz sowie für die Grundwasserneubildung, da sie Stoffe speichert (z.B. Kohlenstoff) und hier ein Großteil der Puffer- und Filterwirkungen von Böden stattfindet.

In der Landwirtschaft veränderten sich in den letzten 100 Jahren sowohl die Nutzungsarten als auch die Intensität der Bodenbewirtschaftung. Seit rund einem Jahrzehnt findet – getrieben von der Förderung für Bioenergiepflanzen sowie durch weltweit steigende Agrarpreise – eine erneute Intensivierung statt.

Der mittlerweile nahezu flächendeckend erfolgende Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln beeinflusst zusammen mit dem stark gestiegenen Anfall von Wirtschaftsdünger sowie Veränderungen der Fruchtfolgen und Anbauweisen den Zustand landwirtschaftlicher Böden – insbesondere der Ackerböden – erheblich (IAASTD 2009: 38ff.; UBA 2011a). Im Zuge der Intensivierung sind die natürlichen Bodenfunktionen und die Bodenfruchtbarkeit in den Hintergrund des landwirtschaftlichen Interesses getreten (Uekötter 2010). Lediglich bei den Flächen des ökologischen Landbaus, welcher 2013 rund 6,4 % der Landwirtschaftsfläche bewirtschaftete (BMEL 2015b), sind die stofflichen Einträge aufgrund des weitgehenden Verzichts auf synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel geringer.

Wie stark die gegenwärtigen Bodenbeeinträchtigungen bundesweit tatsächlich sind, lässt sich gegenwärtig jedoch nur schwer abschätzen, da eine erste deutschlandweite Bodenzustandserhebung für landwirtschaftliche Böden im Raster von 5x5km erst 2011 startete, diese aber auf das Kriterium des organischen Kohlenstoffgehalt’s beschränkt ist (Thünen-Institut 2015a).

Welche stofflichen Einträge und Veränderungen von der Landwirtschaft für Böden im Einzelnen ausgehen und welche Auswirkungen diese haben, soll im Folgenden vertieft werden.

2 Stoffliche Probleme der landwirtschaftlichen Bodennutzung

2.1 Überblick

Die moderne Landwirtschaft trägt eine Vielzahl von Stoffen mit unterschiedlichen Wirkungen in Böden ein. Hierzu gehören insbesondere Nährstoffe, Pflanzenschutzmittel, Antibiotika, Schwermetalle und organische Stoffe.

Vor allem der Einsatz von synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln hat wesentliche Auswirkungen auf die Struktur und Funktionen von Böden einschließlich der biologischen Vielfalt und Aktivitäten in Böden (UBA 2011a), wie auch die besseren Bodenzustände bei ökologisch bewirtschafteten Flächen zeigen (z.B. Metastudie von Rahmann 2011, Langzeitstudie von Fliessbach et al. 2007).

Landwirtschaft verändert darüber hinaus aber auch durch die Art und Intensität der Bodenbewirtschaftung die stoffliche Zusammensetzung von Böden. Dies gilt insbesondere für den Gehalt an organischer Substanz (Humus bzw. Kohlenstoff) bei Ackerflächen, wobei auch hier ökologisch bewirtschaftete Flächen höhere Gehalte aufweisen.

2.2 Nährstoffe

Die quantitativ wichtigsten Pflanzennährstoffe sind Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Calcium und Schwefel. Aufgrund der ausgebrachten Mengen und Auswirkungen ist ökologisch vor allem die Düngung mit Stickstoff und Phosphor problematisch. Dabei ist der Eintrag von Stickstoff (N) durch Mineral- und Wirtschaftsdünger mengenmäßig am größten (Tab. 1).

Nach dieser Gesamtbilanz wird den Böden in Deutschland weniger als die Hälfte des N-Eintrags (48 %) durch pflanzliche und tierische Produkte wieder entzogen. Die andere Hälfte entweicht direkt oder mittelbar in die Atmosphäre, in Gewässer oder reichert sich im Boden an – mit negativen Folgen für Mensch und Umwelt (SRU 2015: Tz. 65; UBA 2015: 7ff.), was z.B. durch Veränderungen der Vegetation deutlich wird (Abb. 1). Das Ziel der Bundesregierung, den Stickstoff-Überschuss nach der Hoftorbilanzmethode auf 80kg N/ha im Jahr zu vermindern (Bundesregierung 2002: 113f.), wurde bisher noch nicht erreicht (DESTATIS 2014: 40).

Die durch N-Zufuhren verursachten Lachgas-Emissionen (N2O) hatten 2012 einen Anteil von 4,34 % an den Treibhausgas-(THG)-Emissionen Deutschlands (eigene Berechnung nach UBA 2014: 483, 926f.). Das Forschungsprojekt CarboEurope zeigte, dass die biologischen Lachgasemissionen in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft (Deutschland, Frankreich, Benelux-Staaten) am höchsten sind (Schulze et al. 2008: 848). Bei den Ammoniak-Emissionen (NH3) stammen 93 % aus der Landwirtschaft (2012 insgesamt 549827t) (DESTATIS 2014: 45; DESTATIS 2015). Aufgrund der N-Einträge haben viele Wasserkörper in Deutschland nicht den nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie geforderten „guten Zustand“ (z.B. 26,5 % der Grundwasserkörper) (BMU 2010: 52ff.; UBA 2011b: 21). Schließlich verursachen N-Einträge umfangreiche Veränderungen bei den Pflanzengesellschaften auf überdüngten Flächen (UBA 2011b: 15ff., 22f.).

Etliche Stickstoffverbindungen bzw. ihre Abbauprodukte haben darüber hinaus eine versauernde Wirkung auf Böden (Ammonium und Ammoniak) bzw. sind toxisch für Tiere oder Pflanzen (Stickstoffdioxid, Ammonium, Nitrat und Nitrit, Ozon) (Schütz & Berger 2011, UBA 2011b: 15ff., 22f., 26f.). In Gewässern erhöht der Nährstoffeintrag das Algenwachstum, was zu Sauerstoffarmut und im schlimmsten Fall zu einem Umkippen des Gewässers mit Absterben von Tieren führen kann. Das durch Stickstoff erhöhte Pflanzenwachstum macht Kulturpflanzen schließlich u.a. anfälliger für Pilzerkrankungen, Schädlinge oder Windbruch, welchen im konventionellen Landbau mit erhöhtem Einsatz von Pestiziden und Wachstumsreglern entgegengewirkt wird (UBA 2011b: 15; zu Löwenstein 2011: 125ff.).

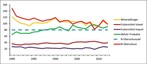

Abb. 2 zeigt die Entwicklung der Zufuhren an mineralischem und organischem N-Dünger und die N-Überschüsse in den letzten zwei Jahrzehnten nach der Flächenbilanzierung (zum Unterschied zur Hoftorbilanzierung UBA 2015: 16). Demnach schwanken die N-Überschüsse mit den Veränderungen bei den Ernteerträgen sowie den Mineraldüngerzufuhren. Nach den starken Überschussrückgängen Anfang der 1990er-Jahre aufgrund des Abbaus von Tierbeständen in Ostdeutschland ist seit 2003 die Zufuhr an organischem Wirtschaftsdünger nahezu konstant. Sie prägt gleichwohl das Niveau und den Langfristtrend bei den Überschüssen mit und ist historisch eine Folge des Mineraldüngereinsatzes, welcher erst die großen Futtermittelmengen ermöglichte (Uekötter 2010: 357ff.).

Die Einträge von reaktivem Stickstoff sind hierbei nicht nur in Deutschland, sondern weltweit problematisch. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die planetaren ökologischen Belastungsgrenzen beim Stickstoff schon deutlich überschritten sind (Rockström et al. 2009, Steffen et al. 2015).

Phosphor (P), als der zweite wichtige Pflanzennährstoff, wird in Bodenlagerstätten abgebaut und ist wie Stickstoff auch im Wirtschaftsdünger und in Klärschlämmen enthalten. Aktuell liegen die Phosphor-Überschüsse bei unter 10kg P ha/a. Diese werden vor allem in die Oberflächengewässer ausgewaschen, wo sie über die Hälfte der Phosphor-Einträge ausmachen (UBA 2011a: 53f.). Trotz gesunkener Flächen-Überschüsse ist zwischen 1983 und 2005 der landwirtschaftliche Oberflächenabfluss von Phosphor deutlich angestiegen (UBA 2011b: 22).

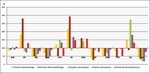

Insgesamt darf aber nicht übersehen werden, dass der Düngemitteleinsatz innerhalb der Betriebe und Regionen sehr variiert. So geben konventionelle Landwirte (2013: 169 €/ha) wesentlich mehr für Düngemittel aus als ökologisch wirtschaftende Betriebe (2013: 21 €/ha) (BMEL 2014a: 23, Tab. S. 6, 152). Auch zwischen den einzelnen Bundesländern bestehen deutliche Unterschiede beim Einsatz und bei den resultierenden Stickstoff-Überschüssen (Abb. 3), die sich auf Ebene der Landkreise noch weiter ausdifferenzieren (SRU 2015: Tz. 98). Während Baden-Württemberg nahezu dem Durchschnitt aller großen Flächenländer entspricht, erfolgen in Niedersachen, Nordrhein-Westfalen und besonders in Schleswig-Holstein übermäßige Nährstoffzufuhren, die auch überdurchschnittliche N-Überschüsse zur Folge haben.

Geringere Zufuhren und N-Überschüsse weisen hingegen die ostdeutschen Länder auf. Mit 38 bis 45kg N ha/a liegen letztere deutlich unter dem aktuellen Zielwert der DüV von 60kg N ha/a. Insgesamt bestehen in Deutschland bei den N-Überschüssen zwei Schwerpunktregionen mit über 100 kg N/ha im Jahr: im Nordwesten (westliches Niedersachsen, nördliches Nordrhein-Westfalen) und in Bayern (östlicher und westlicher Alpenvorraum) (SRU 2015: Tz. 98).

2.3 Pflanzenschutzmittel

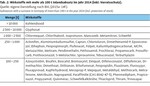

Das Ziel von Pflanzenschutzmitteln (Abb. 4, 5) ist, andere Pflanzen (z.B. Ackerwildkräuter), wildlebende Tiere (vor allem Pflanzenschädlinge), Bakterien und Pilze zu unterdrücken oder abzuhalten. Sie und ihre Abbauprodukte haben daher auch direkt oder mittelbar erheblichen Einfluss auf die Bodenbiologie und die Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen (Hallmann et al. 2014, Jovana et al. 2014, Leuschner et al. 2014, Schütz et al. 2011, Vaj et al. 2014). 2014 wurden in Deutschland 106155t an Pflanzenschutzmitteln mit 34515t Wirkstoffen abgesetzt (ohne inerte Gase zum Vorratsschutz) (BVL 2015a: 9f.). Hiervon waren 50,7 % Herbizide, 31,3 % Fungizide, 5,9 % Wachstumsregler, 6,5 % Molluskizide (Schneckenmittel) und 4,8 % Insektizide. Tab. 2 zeigt die 2014 mengenmäßig am meisten verkauften Mittel.

Obwohl moderne Wirkstoffe i.d.R. bei wesentlich geringeren Dosen die gewünschten Wirkungen erzielen, ist die Menge der abgesetzten Herbizide, Fungizide und Insektizide zwischen 1993 und 2014 um 10244 t (47,9 %) angestiegen, nachdem von 1986 bis 1993 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war (Abb. 6). Gestiegen ist hierbei vor allem der Herbizidabsatz. Konventionelle Haupterwerbsbetriebe gaben zuletzt für Pflanzenschutz im Schnitt 121 €/ha im Jahr 2013/2014 aus, Ökolandbaubetriebe dagegen nur 2 €/ha (BMEL 2014a: 23, Tab. S. 6, 152). Bezogen auf landwirtschaftliche Kulturen, ist die Behandlungsintensität im Obstbau am höchsten (JKI 2015a und b).

2.4 Sonstige Stoffeinträge

Neuere Untersuchungen zeigen, dass die Belastung europäischer Böden mit Antibiotika, welche in der Tierhaltung eingesetzt werden, mittlerweile erhebliche Dimensionen erlangt hat (de la Torre et al. 2012). Die Stoffe gelangen über den Wirtschaftsdünger auf die landwirtschaftlichen Flächen. Besonders betroffen sind in Deutschland daher Regionen mit hoher Tierhaltung. Erst seit Juli 2014 erfolgt nach der Novellierung des Arzneimittelgesetzes ein allgemeines Monitoring des Mitteleinsatzes in der Masttierhaltung und sind Tierhalter verpflichtet, den Behörden Art und Umfang der eingesetzten Mittel mitzuteilen (BMEL 2015a). Erste Ergebnisse für das zweite Halbjahr 2014 zeigen, dass bei der Mast von Hühnern und Puten am häufigsten Antibiotika eingesetzt werden, wobei zwischen den Betrieben erhebliche Unterschiede bestehen (BVL 2015b). Die schon länger erhobenen Absatzzahlen verdeutlichen, dass auch die regionale Verteilung der verkauften Tierarzneimittel in Deutschland sehr unterschiedlich ist und der Schwerpunkt im Nordwesten Deutschlands liegt (BVL 2014).

Dünge- und Pflanzenschutzmittel enthalten teilweise auch Schwermetalle. Besonders hoch sind die Frachten bei Klärschlämmen und Bioabfallkomposten, wobei auch Wirtschaftsdünger hohe Gehalte aufweisen kann (Lazar et al. 2009). Mineralischer Phosphordünger ist nicht selten mit toxischem Uran belastet (Knolle 2008: 123ff.; UBA 2012). Im ökologischen Landbau sind die Schwermetalleinträge insgesamt geringer (Lazar et al. 2009: 87f.). Allerdings ist hier der Einsatz von Kupfer als Fungizid problematisch (FIBL 2014). Nur ein Teil der in Böden eingetragen Schwermetalle wird durch die Ernte wieder abgeführt. Der verbleibende Rest akkumuliert im Boden, wird ins Grundwasser weitergetragen oder durch Oberflächen- und Drainageabflüsse in Flüsse, Seen und Meere ausgeschwemmt. Bei letzteren verantwortet die Landwirtschaft laut Umweltbundesamt zwischen 20 bis 40 % der Einträge, bei Chrom sogar 60 % (UBA 2010: 102). Chrom ist in hohen Mengen in Komposten und in geringeren Mengen in Wirtschaftsdünger, Klärschlämmen und Mineraldüngern enthalten (Lazar et al. 2009: 87).

Schließlich hat die Landwirtschaft mit rund 242000 t bzw. 19 % der nationalen Gesamtemissionen einen nicht unerheblichen Anteil an den flüchtigen organischen Verbindungen ohne Methan (NMVOC) (UBA 2011a: 66). Derartige Verbindungen können z.B. durch Düngemittel entstehen oder in Pflanzenschutzmitteln enthalten sein. An den gesamten Feinstaubemissionen hatte die Landwirtschaft 2008 einen Anteil von rund 10 % bei PM10 („Particulate Matter“ <10µm Durchmesser; 35000 t) und 5 % bei PM2,5 („Particulate Matter“ <2,5µm Durchmesser; 5000 t) (UBA 2011a: 66). Feinstäube entstehen in der Landwirtschaft u.a. durch Tierhaltung, durch Fahrzeuge und Maschinen, bei der Bodenbearbeitung und beim Ernten (Abb. 7) sowie durch Winderosion.

2.5 Verlust an organischer Substanz

Eine Auswertung von knapp 9000 Bodenprofilen in Deutschland ergab, dass die Humusgehalte in Ackerböden wesentlich geringer sind als bei Wald und Dauergrünland (Düwel & Utermann 2007). Da Dauerkulturen die größere Masse an Wurzeln und pflanzlichen Reststoffen aufweisen, ist hier der organische Gehalt im Boden am höchsten. Die laufende Bodenzustandsuntersuchung bei Ackerböden wird zwar genauere Daten liefern, aber mangels vorheriger Zustandsuntersuchungen keine Trends. Langzeitversuche zeigen zumindest, dass bei Ackerflächen der Humusgehalt am größten bei einer ökologischen Bewirtschaftung (insbesondere bei biologisch-dynamischer Bewirtschaftung) ist (Fliessbach et al. 2007, Pimentel et al. 2005). Dementsprechend sind auch die THG-Emissionen hier geringer bzw. negativ (Hirschfeld et al. 2008, Rahmann et al. 2008, Wehde & Dosc 2010: 13ff.). Die aktuelle flächendeckende Bodenzustandsuntersuchung dürfte genauere Erkenntnisse zu den verschiedenen Anteilen liefern. Im April 2015 waren aber erst 68 % der Probeentnahmestandorte beprobt und knapp 32 % der Proben analysiert (Thünen-Institut 2015b).

Entscheidend sind ebenfalls die chemischen und biologischen Abbauprozesse, wodurch u.a. wasserlösliche Nährstoffe und Treibhausgase entstehen. Bei der Umwandlung von Dauergrünland in Acker werden deshalb größere Mengen organisch gebundener Kohlenstoff sowie Stickstoff mineralisiert und als Kohlendioxid bzw. Lachgas in die Atmosphäre abgegeben (Zaehle et al. 2011). Intensive Landwirtschaft mit dem Einsatz von Mineraldünger und humuszehrender Kulturen beschleunigt den Abbau organischer Substanz, so dass eine ausreichende Zufuhr nötig ist (Bundesregierung 2009: 84; Gomiero et al. 2008: 249). In Langzeitversuchen wiesen deshalb nicht gedüngte Ackerflächen nach 21 Jahren höhere organische Kohlenstoffgehalte auf als mineralisch gedüngte (Fliessbach et al. 2007: 279).

Hohe Abbauraten bestehen weiterhin bei Moor- und Auenböden, wenn diese kohlenstoffreichen Böden entwässert und/oder einer ackerbaulichen Nutzung zugeführt werden (Hüttl et al. 2007, SRU 2008: Tz.223ff., 512ff.). In Folge dessen emittieren entwässerte und/oder ackerbaulich genutzte Moore und Feuchtgebiete insgesamt ca. 2,3 bis 4,5 % der deutschen Treibhausgasemissionen (Drösler et al. 2011: 3; SRU 2012: Tz. 398ff.; Wegener et al. 2006). Dies bestätigte das Forschungsprojekt CarboEurope, wonach in Europa Wälder und Dauergrünland THG-Senken, aber Ackerland und entwässerte Moore THG-Quellen sind (Schulze et al. 2008: 845 f.). Die Ernährung von Wiederkäuern mit Grünfutter von Weiden oder Mähwiesen hat deshalb eine wesentlich bessere Klimabilanz als die auf Kraftfutter basierende Haltung (Idel 2011). Insgesamt verursacht der Pflanzenbau inklusive Vorleistungen und Emissionen aus Düngung rund 80Mio.t CO2-Äquivalente, während die Tierhaltung für rund 26,5 Mio. t CO2-Äquivalente verantwortlich ist (Osterburg et al. 2009: 23).

3 Ausblick

Im zweiten Teil des Beitrags, der in der nächsten Ausgabe von Naturschutz und Landschaftsplanung erscheint, werden die morphologischen Probleme der Landwirtschaft für den Bodenschutz thematisiert. Denn landwirtschaftliche Bodennutzung verändert in erheblichem Umfang auch die Gestalt von Flächen sowie die Struktur und die Zustände von Böden. Vier Hauptproblemfelder lassen sich hierbei identifizieren: Erosion von Bodenbestandteilen, die Minderung der biologischen Aktivität in Böden, die Entwässerung von Böden sowie die Verschlechterung der Bodenstruktur und der Infiltrationseigenschaften.

Literatur

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2014a): Die wirtschaftliche Lage der landwirtschaftlichen Betriebe: Buchführungsergebnisse der Testbetriebe – Wirtschaftsjahr 2013/14. Berlin.

– (2014b): Nährstoffbilanz insgesamt von 1990 bis 2012. http://berichte.bmelv-statistik.de/MBT-0111290-0000.xls und http://berichte.bmelv-statistik.de/MBT-0111260-0000.xls (beide zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

– (2015a): Antibiotika in der Landwirtschaft. http://www.bmel.de/antibiotikaresistenz (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

– (2015b): Betriebe und Flächen des ökologischen Landbaus in Deutschland (1994 bis 2013). http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/OekolandbauInDeutschlandTabelle2.pdf?__blob=publicationFile (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

– (2015c): Gesamtfläche nach Nutzungsarten. http://berichte.bmelv-statistik.de/SJT-3070200-2012.pdf (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

– (2015d): Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kulturarten. http://berichte.bmelv-statistik.de/SJT-3070400-0000.pdf (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2010): Die Wasserrahmenrichtlinie – auf dem Weg zu guten Gewässern, Ergebnisse der Bewirtschaftungsplanung 2009 in Deutschland. Berlin.

–, BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2012): Nitratbericht 2012. Bonn.

Bundesregierung (2002): Perspektiven für Deutschland – unsere Strategie für ein nachhaltiges Deutschland. Berlin.

– (2009): Zweiter Bodenschutzbericht der Bundesregierung. Berlin.

BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 2014): Dritte Datenerhebung zur Antibiotikaabgabe in der Tiermedizin – Presseinformation vom 01.08.2014, korrigiert am 29.08.2014. http://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/05_Tierarzneimittel /2014/2014_08_01_pi_Abgabemengen_korrigiert _29_08_2014.html (zuletzt abgerufen am 19. 08.2015).

– (2015a): Absatz an Pflanzenschutzmitteln in der Bundesrepublik Deutschland: Ergebnisse der Meldungen gemäß §64 flanzenschutzgesetz für das Jahr 2014. Braunschweig.

– (2015b): Erste bundesweite Kennzahlen zur Therapiehäufigkeit bei Masttieren veröffentlicht – Pressemitteilung vom 31.03.2015. http://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/05_Tierarzneimittel/2015/2015_03_31_pi_Therapiehaeufigkeit.html (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

de la Torre, A., Iglesia, I., Carballo, M., Ramírez, P., Muñoz, M.J. (2012): An approach for mapping the vulnerability of European Union soils to antibiotic contamination. SciTotEnv 414, 672-679.

DESTATIS (Statistisches Bundesamt, 2011): Produzierendes Gewerbe – Düngemittelversorgung – Wirtschaftsjahr 2010/2011. Fachserie 4 Reihe 8.2, Wiesbaden.

– (2014): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland: Indikatorenbericht 2014. Würzburg.

– (2015): Emissionen – Luftschadstoffe. http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Gesamtwirtschaft Umwelt/Umwelt/UmweltoekonomischeGesamtrechnungen/MaterialEnergiefluesse/Tabellen/Luftschadstoffe.html (zuletzt abgerufen am 19. 08.2015).

Drösler, M., Freibauer, A., Adelmann, W., Augustin, J., Bergman, L (2011): Klimaschutz durch Moorschutz in der Praxis – Ergebnisse aus dem BMBF-Verbundprojekt „Klimaschutz – Moornutzungsstrategien“ 2006-2010. 04/2011, Arbeitsberichte aus dem vTI-Institut für Agrarrelevante Klimaforschung, Johann Heinrich von Thünen Institut, Braunschweig.

Düwel, O., Utermann, J. (2007): Humusversorgung der (Ober-)Böden in Deutschland – Status quo. In: Hüttl, R., Rechtel, A., Bens, O., Hrsg., Humusversorgung von Böden in Deutschland, Publikationen des Umweltbundesamts, Berlin, Ziff. 8.1.

Eurostat (2014): Absatz von Pflanzenschutzmitteln (1997-2008). http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aei_fm_salpest&lang=de (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

FIBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, Schweiz, 2014): Biolandbau ohne Kupfer – FIBL-Projekt Kupferersatz Coop.

Fliessbach, A., Oberholzer, H.-R., Gunst, L., Mäder, P. (2007): Soil organic matter and biological soil quality indicators after 21 years of organic and conventional farming. AGEE 118, 273-284.

Gomiero, T., Paoletti, M.G., Pimentel, D. (2008): Energy and Environmental Issues in Organic and Conventional Agriculture. Critical Reviews in Plant Sciences 27, 239-254.

Haenel, H.-D., Rösemann, C., Dämmgen, U., Poddey, E., Freibauer, A., Wulf, S., Eurich-Menden, B., Döhler, H., Schreiner, C., Bauer, B., Osterburg, B. (2014): Berechnung von gas- und partikelförmigen Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft 1990 – 2012: Report zu Methoden und Daten (RMD) Berichterstattung 2014. Thünen Report 17 und Tabellen Teil. http://www.ti.bund.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen-Report_17_Tables_Submission_2014.xls (zuletzt abgerufen am 19.8.2015), Braunschweig.

Hallmann, C.A., Foppen, R.P.B., Turnhout, C.A.M. v., Kroon, H.d., Jongejans, E. (2014): Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations. Nature 511, 341-344.

Hirschfeld, J., Weiss, J., Korbun, T. (2008): Klimawirkungen der Landwirtschaft. Studie im Auftrag von foodwatch e.V. Wirtschaftsforschung, I. f. Ö., IÖW 186/08, Berlin.

Hüttl, R., Rechtel, A., Bens, O. (2007): Humusversorgung von Böden in Deutschland. Publikationen des Umweltbundesamtes, Berlin.

IAASTD (International assessment of agricultural knowledge, science and technology for development, 2009): Agriculture at a Crossroads: North America and Europe. Vol. IV, Island Press, Washington.

Idel, A. (2011): Die Kuh ist kein Klima-Killer! Metropolis, Marburg.

JKI (Julius Kühn-Institut, 2015a): Behandlungshäufigkeit. http://papa.jki.bund.de/index.php?menuid=46 (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

– (2015b): Behandlungsindex. http://papa.jki.bund.de/index.php?menuid=43 (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

Jovana, M., Tanja, M., Mirjana, S. (2014): Effects of three pesticides on the earthworm Eisenia fetida (Savigny 1826) under laboratory conditions: Assessment of mortality, biomass and growth inhibition. European Journal of Soil Biology 62, 127-131.

Knolle, F. (2008): Ein Beitrag zu Vorkommen und Herkunft von Uran in deutschen Mineral- und Leitungswässern. Diss., Julius-Kühn-Institut, Quedlinburg, http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00027200 (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

Lazar, S., Kaufmann, C., Knappe, F., Schmidt, S. (2009): Anreicherungen von Schadstoffen in Böden, Ergebnisse der Bilanzierung von Schadstoffein- und austrägen. Bodenschutz (3), 86-89.

Leuschner, C., Krause, B., Meyer, S., Bartels, M. (2014): Strukturwandel im Acker- und Grünland Niedersachsens und Schleswig-Holsteins seit 1950. Natur und Landschaft 89(9/10), 386-391.

Osterburg, B., Nieberg, H., Rüter, S., Isermeyer, F., Haenel, H.-D., Hahne, J., Krentler, J.-G., Paulsen, H. M., Schuchardt, F., Schweinle, J., Weiland, P. (2009): Erfassung, Bewertung und Minderung von Treibhausgasemisisonen des deutschen Agrar- und Ernährungssektors. Arbeitsberichte aus der vTI-Agrarökonomie 03/ 2009, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig.

Pimentel, D., Hepperly, P., Hanson, J., Douds, D., Seidel, R. (2005): Environmental, Energetic and Economic Comparisons of Organic and Conventional Farming Systems. BioScience 55, 573-582.

Ponisio, L.C., M’Gonigle, L.K., Mace, K.C., Palomino, J., Valpine, P.d., Kremen, C. (2014): Diversification practices reduce organic to conventional yield gap. Proc. R. Soc. B 282 (1799), 1396-1402.

Prechtel, A., Lützow, M.v., Schneider, B.U., Bens, O., Bannick, C.G., Kögel-Knabner, I., Hüttl, R.F. (2009): Organic carbon in soils of Germany: Status quo and the need for new data to evaluate potentials and trends of soil carbon sequestration – Review Article. J. Plant Nutr. Soil Sci. 172 (5), 601-614.

Rahmann, G. (2011): Biodiversity and Organic farming: What do we know? Landbauforschung – vTI 61(3), 189-208.

–, Aulrich, K., Barth, K., Böhm, H., Koopmann, R., Oppermann, R., Paulsen, H. M., Weissmann, F. (2008): Klimarelevanz des Ökologischen Landbaus – Stand des Wissens Landbauforschung. Landbauforschung – vTI 58 (1-2), 1-19.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A. et al. (2009): A safe operating space for humanity – Identifying and quantifying planetary boundaries that must not be transgressed could help prevent human activities from causing unacceptable environmental change. Nature 461, 472-275.

Schulze, E.D., Luyssaert, S., Ciais, P., Freibauer, A., Janssens, I.A. et al. (2008): Importance of methane and nitrous oxide for Europe’s terrestrial greenhouse-gas balance. nature geoscience 2, 842-850.

Schütz, C., Berger, G. (2011): Wirkung von Düngemitteln auf Amphibien. In: Berger, G., Pfeffer, H., Kalettka, T., Hrsg., Amphibienschutz in kleingewässerreichen Ackerbaugebieten, Natur & Text in Bandenburg, Rangsdorf, 205-218.

–, Berger, G., Weber, B., Brühl, C. (2011): Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf Amphibien. In: Berger, G., Pfeffer, H., Kalettka, T., Hrsg., Amphibienschutz in kleingewässerreichen Ackerbaugebieten, Natur & Text in Bandenburg, Rangsdorf, 219-230.

SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen, 2008): Umweltgutachten 2008 – Umweltschutz im Zeichen des Klimawandels. Berlin.

– (2012): Umweltgutachten 2012 – Verantwortung in einer begrenzten Welt. Berlin.

– (2015): Stickstoff: Lösungsstrategien für ein drängendes Umweltproblem – Sondergutachten. Berlin.

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S.E., Fetzer, I., Bennett, E.M., Biggs, R., Carpenter, S.R., Vries, W.d., Wit, C.A.d., Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G.M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B., Sörlin, S. (2015): Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347 (6223), 736 und 1259855-1-10.

Thünen-Institut (2015a): Projekt Bodenzustandserhebung Landwirtschaft. Braunschweig, http://www.bze-landwirtschaft.de (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

– (2015b): Web-GIS Bodenzustandserhebung Landwirtschaft. Braunschweig, http://web-gis-ak.vti.bund.de/cartoweb_bze/htdocs/client.php ?project=BZE (zuletzt abgerufen am 19.08.2015).

UBA (Umweltbundesamt, 2010): Wasserwirtschaft in Deutschland – Teil 1 Grundlagen. Dessau.

– (2011a): Daten zur Umwelt – Umwelt und Landwirtschaft. Dessau.

– (2011b): Stickstoff – zuviel des Guten? Dessau.

– (2012): Uran in Boden und Wasser. UBA-Texte 37/2012, Dessau.

– (2014): Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und dem Kyoto-Protokoll 2014 – Nationaler Inventarbericht zum Deutschen Treibhausgasinventar 1990 – 2012. UBA Climate Change 24/2014, Dessau.

– (2015): Reaktiver Stickstoff in Deutschland: Ursachen, Wirkungen, Maßnahmen. Dessau.

Uekötter, F. (2010): Die Wahrheit ist auf dem Feld. Eine Wissensgeschichte der deutschen Landwirtschaft. Umwelt und Gesellschaft 1, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Vaj, C., Van Gestel, C.A.M., Vighi, M. (2014): Year-round behaviour of soil microarthropod communities under plant protection product application. Ecotoxicology 23 (5), 898-913.

Wegener, J., Lücke, W., Heinzemann, L. (2006): Analyse und Bewertung landwirtschaftlicher Treibhausgasemissionen in Deutschland. Agricultural Engineering Research, 103-114.

Wehde, G., Dosc, T. (2010): Klimaschutz & Biolandbau in Deutschland. Die Rolle der Landwirtschaft bei der Treibhausgasminderung, Biolandbau als Lösungsstrategie für eine klimaschonende Lebensmittelerzeugung. Bioland, Mainz.

Zaehle, S., Ciais, P., Friend, A.D., Prieur, V. (2011): Carbon benefits of anthropogenic reactive nitrogen offset by nitrous oxide emissions. nature geoscience 4, 601-605.

zu Löwenstein, F.P. (2011): Foodcrash – Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr. Pattloch, München.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.