Vorstellung einer ökosystemaren FFH-Verträglichkeitsprüfung

Abstracts

Diese Studie zeigt, wie ein Ökosystemmodell für die Durchführung einer effektiven Verträglichkeitsprüfung (VP) zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) genutzt werden kann. Das Modell identifiziert Schlüsselarten nach deren relativen Einfluss auf das Nahrungsnetz (Ecopath), analysiert den Erhaltungszustand der gelisteten Arten und Lebensräume und zeigt die zeitliche Entwicklung des Ökosystems und dessen Potenzial auf (Ecosim). Das Modell zeigt auf, mit welchen Pflegemaßnahmen die Entwicklungsziele verbessert werden und analysiert die räumlichen Auswirkung von kumulativen Wirkfaktoren sowie die Effektivität von Maßnahmen zur Schadensminimierung (Ecospace).

Die Ergebnisse des Fallbeispiels zeigen deutlich, dass es nicht ausreicht, nur Flächenverluste zu untersuchen, sondern dass Verhaltensaspekte und Räuber-Beute-Beziehungen essenzielle Bestandteile einer FFH-VP sind. Ecospace zeigt erhebliche Verluste der Erhaltungsziele Rotmilan (Milvus milvus) und Hainsimsen-Buchenwald auf, wohingegen der Hirschkäfer (Lucanus cervus) an Biomasse zulegt, bedingt durch die räumliche Verdrängung seiner Räuber.

Jagd und Landwirtschaft haben Auswirkungen auf das Nahrungsnetz und die Schlüsselarten und müssen somit unbedingt bei der Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung berücksichtigt werden. Ecopath, Ecosim und Ecospace sind hiermit nachweislich eine effektive, ökosystemare Standardmethode für die FFH-VP.

Proposal of an Impact Assessment to implement the Habitats Directive – Suggestion of an ecosystem model using relevant keystone species

This study demonstrates how an ecosystem model can be applied for an effective Impact Assessment (IA) to implement the Habitats Directive. The model identifies keystone species of the impacted area by determining their relative impact on the food web (Ecopath), analyses the conservation status of protected species and habitats over several years, and highlights the development of the ecosystem and its potential capability (Ecosim). The routine of “Mixed Trophic Impact” points out strategies that can improve the condition of preservation goals. Ecospace illustrates the spatial impact of cumulative effects and also the effectiveness of measures to minimize damage.

The results of this case study clearly demonstrate that it is not sufficient to focus only on habitat loss, but also on behavioural aspects and predator-prey-interactions, which are essential components of an IA. Ecospace shows a drastic decline of red kite and the woodrush beech forest, whereas the protected species stag beetle increased in biomass due to the displacement of its predators.

This study highlights the impacts of hunting and agricultural activities on the food web and on keystone species and thus, it is crucial to include these activities in an IA. The study certifies that Ecopath, Ecosim and Ecospace are an effective, ecosystem-based standard method for an IA and for a sustainable management of Natura 2000 sites.

- Veröffentlicht am

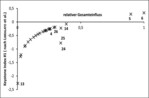

Key species according to Libralato et al. (2006). Functional groups: 4: fox, 5: red kite, 6: birds, 13: stag beetle, 14: beetles forest, 24: trees forest, 25: trees habitat type 9110, 26: fauna of agricultural fields.

1 Einleitung

Falls ein geplantes Projekt negative Auswirkungen auf ein Natura–2000-Schutzgebiet haben könnte, ist eine Verträglichkeitsprüfung (VP) nach der FFH- (Fauna-Flora-Habitat-)Richtlinie (Richtlinie 97/43/EG) durchzuführen (Bernotat 2006, Küster 2004).

Die fachlichen Anforderungen an eine FFH-VP sind hoch, denn die Arbeitsschritte sind klar vorgegeben (Bernotat 2006, Küster 2004). Es treten dennoch Probleme auf, denn häufig wird die Qualität der Prüfungen bemängelt, die charakteristischen Arten (BVerwG 2014) können nicht bestimmt werden oder durch fehlende Daten und mangelndes Fachwissen kann keine schnelle Beurteilung durchgeführt werden (Sundseth & Roth 2013). Zeitliche Verzögerungen entstehen auch durch die unzureichende Berücksichtigung von kumulativen Effekten, ungenaue Schlussfolgerungen sowie Unstimmigkeiten zwischen Behörden, Widerstand der Bevölkerung (Sundseth & Roth 2013) oder durch Gerichtsverfahren, etwa wenn die Unparteilichkeit des Gutachters bezweifelt wird (BVerwG 2012).

Für manche Beteiligte wurde „die Entwicklung des FFH-Schutzregimes zum zentralen Konfliktfeld im Genehmigungsverfahren“ (Messerschmidt 2013), wobei zum einen die Definition von Rechtsbegriffen Schwierigkeiten bereitete, zum anderen verursachten die FFH-VP finanzielle und verwaltungstechnische Belastungen für die Vorhabenträger (Sundseth & Roth 2013).

Es stellte sich die juristische Frage, was unter „erheblicher Beeinträchtigung“ zu verstehen ist, da dieser Rechtsbegriff „juristisch schwach determiniert“ ist (Messerschmidt 2013). Der EuGH stellte fest, dass nicht jede Beeinträchtigung erheblich sein muss und eine FFH-VP nur dann erforderlich ist, wenn Erhaltungsziele gefährdet werden (Gellermann 2004). „Grundsätzlich muss daher jede Beeinträchtigung von Erhaltungszielen als erhebliche Beeinträchtigung des Gesamtgebiets betrachtet werden“ (Kokott 2004). Die Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und Arten müssen im Gebiet trotz des Eingriffs stabil bleiben (BVerwG 2008). Eine Projektzulassung darf somit nur erfolgen, wenn dieses keine negativen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele, deren Erhaltungszustände und auf das „Gebiet als solches“ hat (Gellermann 2004).

Wie können Auswirkungen auf Erhaltungsziele effektiv analysiert und bewertet werden, um diese juristischen Anforderungen umzusetzen? Wie muss eine FFH-VP aussehen, damit Konfliktpunkte beseitigt werden?

Der „Working with nature“-Ansatz verdeutlicht bereits die Notwendigkeit eines ganzheitlichen, ökosystemaren Ansatzes (Sundseth & Roth 2013). Modelle, die diesen ökosystemaren Ansatz berücksichtigen können, wurden als Prüfungsmethoden bisher ignoriert, da diese mit vergleichsweise hohem Aufwand und Kosten verbunden sind (Lambrecht et al. 2004). Bisher wurde die Erheblichkeit von Beeinträchtigungen u.a. mithilfe von Schwellenwerten bewertet (Bernotat 2006, Gellermann 2004, Lambrecht et al. 2004, Trautner & Bernotat 2014). Da jedoch wissenschaftliche Zweifel an diesen Schwellenwerten bestehen (Fretzer & Möckel 2015), wird hier nun eine FFH-VP mithilfe eines Ökosystemmodells durchgeführt, um eine effektivere, ökosystemare Methode aufzuzeigen.

Es wird an dem bekannten Fallbeispiel (Fretzer & Möckel 2015) erläutert, (1) wie eine ökosystemare FFH-VP durchgeführt werden kann und (2) welche Vor- und Nachteile die Methode hat.

2 Vorhaben

Das Untersuchungsgebiet bezieht sich auf das fiktive Fallbeispiel in Kapitel F (S. 63ff. in Lambrecht & Trautner 2007) und dem hierzu entwickelten Ecopath-Modell, welches das Ökosystem vor dem Bau eines Industriegebiets beschreibt (Fretzer & Möckel 2015). Es gab in den vorhandenen Daten keine Anhaltspunkte für Fressfeinde des Rotmilans (Milvus milvus) (Fretzer & Möckel 2015); da Greifvögel aber jungen Rotmilanen gefährlich werden könnten, wurden diese als „Worst-case-Szenario“, also unter Berücksichtigung aller möglichen Bedrohungen des Rotmilans, als Bestandteil der Gruppe „Vögel“ hier im Modell mit einbezogen.

Da keinerlei technische Angaben zu dem Gewerbegebiet gemacht wurden, wurde angenommen, dass das Natura–2000-Schutzgebiet durch verschiedene Wirkfaktoren beeinflusst wird, nämlich die Wirkfaktoren des Flächenentzugs sowie die Auswirkungen von Lärm und Licht. Auch andere Faktoren, wie Schadstoffe, können das Natura–2000-Gebiet beeinträchtigen, allerdings fehlen für das Modell Informationen über Art, Dauer und Intensität der Belastung.

Die landwirtschaftliche Fläche und deren Nahrungsnetz ist nicht genau beschrieben (S. 63ff. in Lambrecht & Trautner 2007). Wenn diese Datenlücke geschlossen wird, wäre es im Modell möglich, die Zufuhr von Nährstoffen und Pestiziden zu berücksichtigen (Christensen et al. 2008).

3 Untersuchungsrahmen

3.1 Analyse der Erhaltungsziele und zustände sowie des Entwicklungspotenzials

Die Untersuchung dieser FFH-VP basieren auf der Modellierungstechnik Ecopath, Ecosim und Ecospace. Ecopath ist eine quantitative Modellierungsmethode, die die Biomasse-Flüsse zwischen funktionellen Gruppen beschreibt und einen statischen Schnappschuss eines Ökosystems liefert (Christensen et al. 2008). In Ecosim wird die zeitliche und in Ecospace wird die räumliche Verteilung der Biomasse der funktionellen Gruppe zu jeder simulierten Zeit t bestimmt. Die mathematischen Berechnungen und Grundlagen (Christensen et al. 2008, http://www.ecopath.org ) sind im Anhang aufgeführt (Download unter http://www.nul-online.de » Service » Download).

Erhaltungsziele

Nach dem Fallbeispiel gibt es drei Erhaltungsziele, deren Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands zu beachten sind: der Hainsimsen-Buchenwald (Lebensraumtyp 9110) sowie die Arten Hirschkäfer (Lucanus cervus) und Rotmilan (S. 63ff. in Lambrecht & Trautner 2007). Neben den Erhaltungszielen sind auch charakteristische Arten bzw. die „maßgeblichen Bestandteile des Gebiets“ (Bernotat 2006) zu berücksichtigen, was u.a. Indikator bzw. Schlüsselarten mit einschließt (BVerwG 2014). Aus ökologischer Sicht erscheint es fragwürdig, diese Arten ohne genaue Untersuchung des Gebiets, sondern allein anhand der Literatur zu definieren (Bernotat 2006). Mit Hilfe von Ecopath ist es möglich, Schlüsselarten bzw. deren funktionelle Gruppen basierend auf dem Nahrungsnetz zu berechnen.

Das Modell zeigt, dass Vögel, Rotmilan, Käfer im Wald, Acker-Fauna und der Fuchs (Vulpes vulpes) (Gruppen 6, 5, 14, 26 und 4 in Abb. 1) die Tiergruppen mit dem höchsten Einfluss im Nahrungsnetz relativ zu ihrer Biomasse sind und damit laut Modell klar als Schlüsselarten identifiziert werden. Die Schlüsselgruppen der Pflanzen sind die beiden Baumgruppen im Wald und im LRT–9110-Gebiet (Gruppen 24, 25 in Abb. 1).

Der relative Gesamteinfluss des Hirschkäfers ist gering (Gruppe 13, Abb. 1), was aber für die FFH-VP unerheblich ist, da diese Art als Erhaltungsziel bereits festgelegt wurde (Fretzer & Möckel 2015). Damit gehen diese sieben Gruppen mit höchsten relativen Einflüssen auf das Nahrungsnetz und der Hirschkäfer in die detaillierte Untersuchung ein (Abb. 1).

Erhaltungzustände

Es stellt sich die Frage, in welchen Zustand die Erhaltungsziele sind bzw. welches Entwicklungspotenzial die Gruppen haben, um einen günstigen Zustand zu erreichen. Als „günstiger“ Erhaltungszustand für einen Lebensraums gilt, dass das Verbreitungsgebiet beständig ist oder sich ausdehnt und „die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiterhin bestehen werden“ (EuGH 2014). Der Erhaltungszustand einer Art gilt als günstig, wenn die „Art ein lebensfähiges Element des Lebensraums bildet“, dass zum Überleben der Art ein „genügend großer Lebensraum vorhanden ist“ und das „Verbreitungsgebiet nicht abnimmt und in Zukunft nicht abnehmen wird“ (Thyssen 2010).

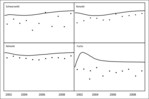

Um die Erhaltungszustände zu untersuchen, wird das Modell mithilfe hessischer Jagdstrecken für die vier Gruppen Schwarzwild (Sus scrofa), Rehwild (Cervus elaphus) und Rotwild (Capreolus capreolus) und Fuchs kalibriert (Abb. 2). Bei der Kalibrierung wird für jede Räuber-Beute-Beziehung schrittweise der Vulnerabilitätswert so angeglichen, dass die Modellsimulationen möglichst nah an den Langzeitdaten liegen. Hierbei wird der Wert mit der kleinsten Quadratsumme, also geringsten quadratischen Abweichung vom Mittelwert, für das Modell übernommen (Vulnerabilitätswerte der Kalibrierung siehe Anhang, Download unter http://www.nul-online.de » Service » Download). Der Vulnerabilitätswert zeigt auf, wie gefährdet die Beute durch einen Räuber ist, wobei kleine Werte anzeigen, dass nur ein kleiner Teil der Beutebiomasse dem Räuber zur Verfügung steht (Christensen et al. 2008). Dieses Modell kann die Trends der vergangenen zeitlichen Entwicklungen nachbilden, was die Glaubwürdigkeit für zukünftige Simulationen erhöht (Abb. 2). Die Jagdstrecke des Fuchses wird vom Modell höher eingeschätzt, als die hessischen Daten vorgeben (Abb. 2). Es handelt sich hier um ein theoretisches Fallbeispiel (Fretzer & Möckel 2015), weshalb Abweichungen nicht überbewertet werden sollten.

Die Ecosim-Simulationen zeigen, dass das Gebiet im Wandel ist und sich langfristig auf einem anderen Gleichgewichtszustand einpendeln wird, d.h. ein „günstiger“ Erhaltungszustand wurde zurzeit noch nicht erreicht (Veränderung der Biomassen, Tab. 1). Auch die Schlüsseltierarten (Abb. 1) werden sich noch verändern, wobei nach einem starken Anstieg der Biomassen langfristig ein leicht höheres Biomasseniveau erreicht wird (Tab. 1). Die pflanzlichen Schlüsselarten zeigen kaum Veränderungen auf (Gruppe 24, 25 in Tab. 1). Die Acker-Fauna hat bedeutenden Einfluss (Abb. 1) und zeigt Schwankungen auf (Tab. 1), die aber aufgrund der Datenlücke über die Landwirtschaft vor Ort (Fretzer & Möckel 2015) nicht weiter bewertet werden können.

Um das Entwicklungspotenzial bestimmter Arten zu fördern und Pflegemaßnahmen vorzunehmen, z.B. für die Gruppen der kleinen Säugetiere (Tab. 1), wird eine „Mixed Trophic Impact“ (MTI)-Analyse durchgeführt (Abb. 3). Diese Analyse zeigt auf, welche Gruppen durch einen geringen Anstieg ihrer Biomasse (10 %) die Biomasse der anderen funktionellen Gruppen im Modell beeinflussen (Christensen et al. 2008). Bei den Schlüsselarten zeigt sich, dass Bäume die Populationen von Vögeln, Fuchs und Käfern positive beeinflussen, wobei besonders Vögel von den Pflanzengruppen und der Landwirtschaft profitieren (Abb. 3). Füchse reagieren positiv auf eine Erhöhung der kleinen Säugetiere und Käfer im Wald profitieren v.a. von Erhöhungen des Totholzanteils, Detritus und einer stärkeren Fuchspopulation (Abb. 3).

kumulative Wechselwirkungen mit anderen Projekten und Plänen

Die Untersuchung der kumulativen Wechselwirkungen mit anderen Projekten ist anhand eines theoretischen Fallbeispiels schwer durchführbar, da keine weiteren Projekte oder Pläne bekannt sind (Fretzer & Möckel 2015, Lambrecht & Trautner 2007).

Es wird in dieser Studie jedoch deutlich, wie wichtig die Landwirtschaft für das Modell ist (Abb. 1 und 3, Tab. 1), und auch die Auswirkungen der Jagd auf das Ökosystem können nicht ignoriert werden (Tab. 1). Eine Reduktion oder ein Stopp der Jagdaktivitäten im Modell lässt nach fünf Jahren die Biomasse der Wildgruppen ansteigen, verändert aber die Gesamtbiomasse nicht und hat nur minimale Auswirkungen auf Totholz, Detritus und Würmer (Tab. 1). Eine erhöhte Biomasse der Wildgruppen (Gruppen 1–4) beeinflusst die Entwicklung des Ökosystems im Modell nicht (Tab. 1). Die Jagd müsste jedoch genauer untersucht werden, denn die bejagten Wildgruppen haben positive Effekte auf Schlüsselarten (Abb. 3) und es besteht die Möglichkeit, dass die Indikatorfunktion der Schlüsselarten (Fuchs, Abb. 1) durch diesen menschlichen Einfluss überdeckt wird.

Landwirtschaft und Jagd sind von ökologischer Bedeutung für das untersuchte Gebiet und müssen aufgrund ihrer trophischen Einflüsse berücksichtigt werden (Tab. 1, Abb. 1). Es muss auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, diese Tätigkeiten in der FFH-VP zu begutachten, ohne hier darauf einzugehen, ob es sich rechtlich gesehen um Projekte oder Pläne handelt (Kokott 2004).

4 Bewertung der Beeinträchtigung

4.1 Vorbemerkungen

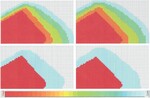

Zur Bewertung der Beeinträchtigung wird eine räumliche Ecospace-Analyse durchgeführt (Christensen et al. 2008), die auf einer Basiskarte fußt, welche das Gebiet in ein Gitternetz gliedert, d.h. in einer definierten Anzahl von Reihen und Spalten die verschiedenen Habitate skizziert (Abb. 4). Zur Bewertung der Beeinträchtigung werden räumliche Veränderungen, wie Flächenentzug und die Wirkfaktoren Lärm und Licht (Abb. 5), im Ecospace-Modell untersucht.

Die Wirkfaktoren Lärm und Licht lösen bei Vögeln und Säugetieren Verhaltensänderungen aus, so wird das Fressverhalten durch die Sinnesstörung stark beeinträchtigt (Bird et al. 2004, Francis et al. 2012, Longcore & Rich 2004, Siemers & Schaub 2011). Es wurde hier für beide Wirkfaktoren angenommen, dass mit zunehmendem Abstand der Wirkquelle die Fressrate langsam zunimmt, bis sie sich wieder einem normalen Level angleicht, d.h. das Fressverhalten zeigt einen sigmoiden Kurvenverlauf mit zunehmendem Abstand von der Störquelle. Es wurde weiterhin angenommen, dass Lärm und nächtliche Beleuchtung das Ökosystem ähnlich stark beeinflussen (Einflusswerte von 1 bis 5, Abb. 5).

Auch Invertebraten können Lärm wahrnehmen (Morley et al. 2014), allerdings ist nicht bekannt, ob und wie das Verhalten der Tiere hierdurch beeinträchtigt wird. Licht kann Insekten positiv und negativ beeinflussen, was jedoch von der Lichtquelle (UV-Licht) abhängt (Longcore & Rich 2004). Da es hier viele Unklarheiten bezüglich der einzelnen Arten im Modell gibt, wurde bei den Invertebraten eine konstante Fressrate angenommen, d.h. diese Gruppen sind von den Wirkfaktoren im Modell nicht direkt beeinflusst.

4.2 Analyse der Erheblichkeit

Die räumlichen Entwicklungen des Ecospace-Modells (Abb. 4) unterscheiden sich von den zeitlichen Ecosim-Simulationen, da die funktionellen Gruppen verschiedenen Habitaten zugeordnet werden und damit räumliche Eingrenzungen erfahren, in denen sie durch Räuber-Beute-Beziehungen und Migrationsverhalten gelenkt werden (Christensen et al. 2008, Modell-Parameter siehe Anhang, Download unter http://www.nul-online.de Service Download).

Ob die Auswirkungen erheblich sind, wird ermittelt, indem die Effekte verschiedener Wirkfaktoren mit der Ecospace-Entwicklung des Modells ohne Industriegebiet verglichen werden.

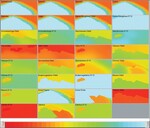

Der Habitatverlust hat negative Auswirkungen auf alle charakteristischen Arten, außer Fuchs und Hirschkäfer, deren Biomasse leicht zunimmt (Tab. 2). Die Berücksichtigung von Lärm und Licht hat zusätzliche Auswirkungen auf die funktionellen Gruppen, wobei es teils zu einer drastischen Verschlechterung der Erhaltungszustände kommt (kleine Säugetiere 9110) bzw. negative Effekte leicht verstärkt (Stechimmen 9110, Spinnentiere, Tab. 2) oder abgemildert werden (Würmer, Tab. 2).

Der Habitatverlust wirkt sich negativ auf die 9110-Gruppen des Hainsimsen-Buchenwalds aus (Tab. 2), wobei dieser negative Effekt durch die Wirkfaktoren Licht und Lärm bei den 9110-Tiergruppen noch verstärkt wird, was am stärksten die Gruppe der kleinen Säugetiere 9110 mit –97,3 % betrifft (Tab. 2). Diese Gruppe wird in den Ecospace-Simulationen fast vollständig verdrängt und kommt nur noch in einem Randgebiet außerhalb des Hainsimsen-Buchenwalds vor (Abb. 6). Die Tiergruppen dieses Lebensraumtyps können sich nur vereinzelt in den Nachbarregionen ausbreiten (siehe Würmer 9110, Wanzen 9110 und Schmetterlinge 9110 in Abb. 6). Bei den 9110-Pflanzengruppen und Würmern 9110 bewirken die Wirkfaktoren eine Verdrängung der Räuber und somit kommt es zu einer Abmilderung der negativen Effekte des Habitatverlustes; z.B. ist der Rückgang der Bodenvegetation unter kumulativen Wirkfaktoren mit nur –41,9 % statt –50,4 % nicht so stark (Tab. 2). Insgesamt gelten die Auswirkungen des Habitatverlustes und der Wirkfaktoren auf den Hainsimsen-Buchenwald als erheblich, da über einen Zeitraum von zehn Jahren teils drastische Rückgänge der Biomassen zu verzeichnen sind (Tab. 2, Abb. 6).

Der Rotmilan wird vom Verlust der Habitatfläche negativ beeinflusst, wobei die Wirkfaktoren keine zusätzliche Belastung anzeigen, denn in beiden Fällen wird die Biomasse um 16,5 % reduziert (Tab. 2). Die Fläche, die dem Rotmilan nach dem Bau des Industriegebiets zur Verfügung steht, ist räumlich stark begrenzt und die Biomasse konzentriert sich auf die unbeeinflusste Waldfläche im Modell (Abb. 6).

Während Rotmilan und Hainsimsen-Buchenwald Biomasserückgänge verzeichnen, nimmt der Hirschkäfer leicht an Biomasse zu, ist jedoch räumlich klar auf seine zwei Habitate beschränkt (Tab. 2, Abb. 6). Der Hirschkäfer profitiert von Licht und Lärm, da dessen Biomasse dadurch stärker ansteigt (+4,3 %, Tab. 2), was mit der Verdrängung seiner Räuber erklärt werden kann.

Das Industriegebiet beeinflusst auch das „Gebiet als solches“, da die Biomasse des gesamten Gebiets beeinflusst wird (–0,6 %, Tab. 2). Diese negative Entwicklung wird durch die Wirkfaktoren kompensiert, denn durch die Verdrängung der Pflanzenfresser (z.B. Acker Fauna) können die Pflanzengruppen an Biomasse zulegen, was die Gesamtbiomasse im Modell leicht erhöht.

Insgesamt sind die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele als negativ und erheblich zu bewerten, womit das Industriegebiet nicht als „FFH-verträglich“ bewertet werden kann.

4.3 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung

Als Maßnahmen zur Schadensbegrenzung wird im Modell eine räumliche Beschränkung, z.B. eine effektive Schallmauer (Slabbekoorn & Ripmeester 2008), simuliert, die auch die Beleuchtung der Umgebung drastisch reduziert (Abb. 5). Die Minimierung der Wirkfaktoren löst eine räumliche Veränderung des Nahrungsnetzes aus, denn die Säuger- und Vogelgruppen werden nicht mehr so stark verdrängt (Abb. 7). Der Rotmilan profitiert kaum messbar von der Schutzmauer, denn die Biomasse sinkt um 16,4 % statt 16,5 % (Tab. 2,Abb. 7). Die Gruppen der kleinen Säugetiere im Wald und im Hainsimsen-Buchenwald profitieren von den Schutzmaßnahmen, und auch die Acker-Fauna hat größere Flächen zur Verfügung, was deren negativen Effekte abmildert (Tab. 2, Abb. 7). Der Hirschkäfer wiederum verzeichnet geringere Biomassezuwächse durch die räumliche Eingrenzung der Wirkfaktoren, reagiert aber insgesamt positiv auf die verschiedenen Szenarien (Tab. 2, Abb. 7).

Die Schutzmaßnahmen (Abb. 5) sind jedoch nicht in der Lage, die negativen Effekte auf den Hainsimsen-Buchenwald und die charakteristischen Gruppen zu verhindern (Tab. 2, Abb. 7).

4.4 Prognosesicherheit

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Aussagekraft der Prognosen abzuschätzen. Der Pedigree-Index zur Bewertung des Dateninput erhöht die Glaubwürdigkeit des Ecopath-Modells, denn je besser die eingegebenen Daten, umso wahrscheinlicher ist die Aussagekraft einer Prognose. Ein konkreter Pedigree-Index konnte hier nicht angegeben werden, da es sich um ein theoretisches Fallbeispiel handelt.

Eine Sensitivitätsanalyse der einzelnen Parameter ist hilfreich, um eventuelle Schwachstellen im Modell bzw. die Robustheit der Ecopath-Parameter zu überprüfen (Christensen et al. 2008). Das zugrundeliegende Ecopath-Modell war robust (siehe im Anhang Tabelle A5, Download unter http://www.nul-online.de Service Download).

Die Ecosim-Simulationen erfolgen nach Kalibrierung des Modells. Je besser die Langzeitdaten sind und umso besser das Modell vergangene Entwicklungen simulieren kann (Abb. 2), umso höher ist die Aussagekraft der Ecosim-Prognosen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, Monte-Carlo-Simulationen durchzuführen, um Variationskoeffizienten, Mittelwert, obere und untere Grenze zu bestimmen (Christensen et al. 2008).

Für die Ecospace-Simulationen wurden neben der Standardeinstellung (Vulnerabilitätswert = 2) auch maximale und mittlere Vulnerabilitätswerte von Ecosim im Modell untersucht, wobei nur die Standardeinstellung leichte Unterschiede aufweist (Christensen et al. 2008). Die Gruppen 11, 12, 13,17, 19, 21 zeigen hier weniger als 2 % Unterschied bei den Ergebnissen in Tab. 2. Nur die Gruppe „kleine Säugetiere 9110“ zeigte eine Sensitivität bezüglich der Vulnerabilitätswerte, denn mit der Standardeinstellung hat die Gruppe nur einen Biomasseverlust von –75 % statt –97 % mit den auf Ecosim-basierenden Vulnerabilitätswerten (Tab. 2). Alle Szenarien in Ecospace werden mit den höchsten Vulnerabilitätsraten aus der Ecosim-Kalibrierung durchgeführt, d.h. es wird vom „Worst-Case“-Szenario für die Beutegruppen ausgegangen (Parameter- Eingaben für das Modell sind im Anhang gelistet).

Es ist mit dieser Methode möglich, Schwachstellen der Modellparameter aufzuzeigen und auch abzuklären, wie stark diese die Ergebnisse beeinflussen. Es muss aber deutlich gesagt werden, dass ein Modell eine vereinfachte Darstellung eines Ökosystems ist und die Realität nie vollständig im Modell abgebildet werden kann (Christensen et al. 2008).

5 Diskussion

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Es wird hier klar ersichtlich, dass es nicht ausreicht, nur die Veränderung von Flächen in einer FFH-VP zu betrachten, sondern es ist essenziell, auch Verhaltensaspekte und Räuber-Beute- Beziehungen zu berücksichtigen, um die Erheblichkeit von Beeinträchtigungen abschätzen zu können. Ein Ecopath-Modell war die Grundlage für diese Untersuchung (Fretzer & Möckel 2015) und darauf basierend war es möglich, die charakteristischen Arten bzw. Gruppen klar zu identifizieren (Abb. 1) und mit Ecosim deren Erhaltungszustände zu analysieren (Tab. 1). Während eine Flächenverringerung im Ecopath-Modell keinerlei Auswirkungen auf den Rotmilan hatten (Fretzer & Möckel 2015), wurden bei der Berücksichtigung räumlicher Habitatbeschränkungen (Abb. 6) erhebliche Biomasseverluste des Rotmilan festgestellt (Tab. 2). Es wurde hier ein „Worst-Case-Szenario“ berücksichtigt, indem im Modell Greifvögel als mögliche Bedrohung für junge Rotmilane angenommen wurden, jedoch gehen auch die Vögel in ihrer Biomasse zurück, d.h. ein Rückgang des Rotmilans ist nicht durch zunehmenden Räuberdruck, sondern durch Habitatverlust und Rückgang seiner Beute (z.B. kleine Säugetiere, Tab. 2) zu erklären.

Die Flächenverringerung in Ecopath (Fretzer & Möckel 2015) zeigte einen Rückgang der Biomasse des Hirschkäfers auf, was hier jedoch klar widerlegt wird, denn der Hirschkäfer profitiert von der Verdrängung seiner Räuber durch das Industriegebiet und dessen Störfaktoren (Abb. 5) und legte im Modell an Biomasse zu (Tab. 2, Abb. 6 und 7).

Die Auswirkungen auf den Hainsimsen-Buchenwald waren in beiden Analysen drastisch, wobei Ecospace genauere Untersuchungen der einzelnen Gruppen dieses Habitats ermöglicht (Tab. 2, Abb. 6 und 7). Ecospace lieferte klare Erkenntnisse zu den erheblichen Auswirkungen des Industriegebiets (Tab. 2) und konnte kumulative Wirkfaktoren und Maßnahmen zur Schadensminimierung auf deren Wirksamkeit untersuchen (Abb. 6 und 7). Diese Untersuchung zeigt deutlich die negativen Auswirkungen durch das Industriegebiet auf. Auch durch eine Minimierung der Wirkfaktoren gelingt es nicht, diese negativen Effekte auszuschalten und damit ist das Projekt insgesamt nicht „FFH-verträglich“.

Da es sich hier um ein Fachbeispiel handelt, kann die Kohärenz zu anderen Natura–2000-Gebieten nicht überprüft werden.

5.2 Diskussion der Methode für die Verwendung in der FFH-VP

Es wurde bemängelt, dass die FFH-VP oft eine schlechte Qualität aufweisen, unklare Schlussfolgerungen formulierten oder kumulative Effekte nicht ausreichend berücksichtigen (Sundseth & Roth 2013). Mit der hier vorgestellten Methode können wissenschaftlich fundierte, klare Schlussfolgerungen getroffen werden, die auch Wirkfaktoren kumulativ berücksichtigen.

Es kommt zu zeitlichen Verzögerungen im Ablauf des Zulassungsprozesses, wenn Unstimmigkeiten zwischen Interessensvertretern auftreten (Sundseth & Roth 2013). Dies kann vermieden werden, wenn die Konfliktpunkte vorher ermittelt und dann im Modell mit eingebaut und analysiert werden. Somit lassen sich wissenschaftlich basierte Aussagen und Lösungsansätze finden, die spätere Verzögerungen ausschließen.

Die hier verwendete Methode schließt auch aufkommende „Zweifel an der Unparteilichkeit des Gutachters“ aus (BVerwG 2012), da die mathematischen Berechnungen durch die Methode vorgegeben sind und damit Manipulationen ausgeschlossen bzw. leicht aufzudecken sind.

In der Umweltplanung wurden Modelle bisher mit der Begründung abgelehnt, dass diese „nicht ohne weiteres bzw. standardmäßig verfügbar oder einsetzbar sind“ (Lambrecht et al. 2004). Ecopath, Ecosim und Ecospace eignen sich als Standardmethode, da sie frei verfügbar und in der Ökosystemmodellierung international anerkannt sind. Durch den hohen Zeit- und Kostenaufwand der Modellbildung gelten Modelle als untauglich für die Praxis (Lambrecht et al. 2004), allerdings gilt zu beachten, dass ein Modell dauerhaft zur Verfügung steht, ständig aktualisiert und für das Management optimiert werden kann, d.h. die Kosten werden durch den langfristige Nutzen des Modells für das Management des Natura–2000-Gebiets aufgewogen.

Juristisch gesehen gilt als Maßstab die Verwendung der „besten verfügbaren wissenschaftlichen Mittel“ (Thyssen 2010) und die hier vorgestellte Methode kann „das Gebiet als solches“ (Gellermann 2004) erfassen und erhebliche Auswirkungen mathematisch identifizieren und korrekt bewerten. Die hier getroffenen Aussagen basieren auf den Erkenntnissen eines Ökosystems und berücksichtigen inter- und intraspezifische Interaktionen, das Nahrungsnetz, kumulative Effekte und andere menschliche Einflüsse wie Jagd und Landwirtschaft. Bisherige Methoden, wie die Verwendung von Schwellenwerten (Lambrecht & Trautner 2007, Lambrecht et al. 2004) oder eine „Je-desto“-Formel (Küster 2004) beziehen sich nicht auf diese ökologischen Zusammenhänge und können somit nicht denselben Grad der Prognosesicherheit wie ein Ökosystemmodell aufbieten, zumal dessen Prognosen und deren Unsicherheiten durch Zahlen klar belegt werden können.

Diese Studie empfiehlt, Ecopath, Ecosim und Ecospace als Standardmethode für FFH-VP und für das Management von Natura–2000-Gebieten zu verwenden.

Literatur

Bernotat, D. (2006): Fachliche Anforderungen an die Prüfungen nach §34 und §35 BNatSchG. Laufener Spezialbeitr. 2, 7–24.

Bird, B.L., Branch, L.C., Miller, D.L. (2004): Effects of coastal lighting on foraging behavior of beach mice. Conservation Biology 18 (5), 1435–1439.

BVerwG (2008): Anforderungen an die FFH-Verträglichkeitsprüfung und die Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. Beschluss vom 13.03.2008 – 9VR 10.07. Natur und Recht 30, 567–575.

– (2012): Wann beeinträchtigen Vorhaben FFH- oder Vogelschutzgebiete? Beschluss vom 07.02. 2011 – 4 B 48.10. Natur und Recht 34, 188–189.

– (2014): Zur Auswahl von charakteristischen Arten bei einer FFH-Verträglichkeitsprüfung. Urteil vom 06.11.2012 – 9 A 17.11. Natur und Recht 36, 344–361.

Christensen, V., Walters, C.J., Pauly, D., Forrest, R. (2008): Ecopath with Ecosim version 6 – User Guide, Lenfest Ocean Futures Project, University of British Columbia. http://www.ecopath.org.

EuGH (2014): Auslegung des Satzteils “das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird” in Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie, Erhaltung der natürlichen Lebensräume, Prüfung der Verträglichkeit eines Plans oder Projektes mit einem geschützten Gebiet; Ausgleichsmaßnahmen. Urteil vom 15.5.2014 – C 521/12. Natur und Recht 36, 487–490.

Francis, C.D., Kleist, N.J., Ortega, C.P., Cruz, A. (2012): Noise pollution alters ecological services: enhanced pollination and disrupted seed dispersal. Proceedings of the Royal Society B. 279, 2727–2735.

Fretzer, S., Möckel, S. (2015): Aussagekraft der Fachkonventionen – Erheblichkeit von Auswirkungen von Plänen und Projekten für Natura 2000. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (4), 117–124.

Gellermann, M. (2004): Herzmuschelfischerei im Lichte des Art. 6 FFH-Richtlinie. Natur und Recht 12, 769-773.

Kokott, J. (2004): Zum Begriff der Projekte und Pläne i.S. des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL; Schlussanträge der Generalanwältin. Natur und Recht 9, 587–595.

Küster, F. (2004). Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (Leitfaden FFH-VP). Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Berlin, 1–114.

Lambrecht, H., Trautner, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP – Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz. FKZ 804 82 004, 239S.

–, Trautner, J., Kaule, G., Gassner, E. (2004): Ermittlungen von erheblichen Beeinträchtigungen im Rahmender FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz – FKZ 801 82 130. Endbericht, 316S.

Libralato, S., Christensen, V., Pauly, D. (2006): A method for identifying keystone species in food web models. Ecological Modelling 195, 153–171.

Longcore, T., Rich, C. (2004): Ecological light pollution. Frontiers in Ecology and the Environment 2 (4), 191–198.

Messerschmidt, K. (2013): Der unbestimmte Rechtsbegriff „erhebliche Beeinträchtigungen“ und der Umgang mit Unsicherheiten bei Projekten der erneuerbaren Energie. Natur und Recht 35, 168–177.

Morley, E.L., Jones, G., Radford, A.N. (2014): The importance of invertebrates when considering the impacts of anthropogenic noise. Proceedings of the Royal Society B. 281pp. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2013.2683.

Siemers, B.M., Schaub, A. (2011): Hunting at the highway: traffic noise reduces foraging efficiency in acoustic predators. Proceedings of the Royal Society B. 278, 1646–1652.

Slabbekoorn, H., Ripmeester, E.A.P. (2008): Birdsong and anthropogenic noise: implications and applications for conservation. Molecular Ecology 17 (1), 72-83.

Sundseth, K., Roth, P. (2013): Study on evaluating and improving permitting procedures related to Natura 2000 requirements under Article 6.3 of the Habitats Directive 92/43/EEC. European Commission, Final report. Contract No. 07.0307/2012/623211/SER/B3.

Thyssen, B. (2010): Wann ist erheblich “erheblich”? Natur und Recht 32, 9–17.

Trautner, J., Bernotat, D. (2014): EuGH entscheidet zur Erheblichkeit von Beeinträchtigungen. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (7), 226–228.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.