Biotopverbund zwischen Soll und Haben

Abstracts

Der Beitrag gibt als Einführung und Ausblick zu dem vorliegenden Themenheft „Biotopverbund“ zunächst eine kurze Rückschau auf die Entwicklung des Konzepts und liefert eine Definition der Bausteine mit Kernbereichen, Verbundelementen und einer multifunktional (extensiv) genutzten Landschaftsmatrix. Strategisch ausgewählte Zielartensets helfen, die raum-zeitlichen Anforderungen in der konkreten Biotopverbund-Planung zu quantifizieren.

Neben europäischen Vorgaben für den Biotopverbund, insbesondere das Schutzgebietsnetz „Natura 2000“ und dessen Kohärenz, wird die seit 2002 im Bundesnaturschutzgesetz bestehende Forderung nach mindestens 10 % Biotopverbund-Fläche (seit 2010 in § § 20 und 21 BNatSchG konkretisiert) erläutert und nach deren bisheriger Umsetzung gefragt. Zehn Thesen bilanzieren einen umfangreichen Handlungsbedarf, um einerseits konzeptionelle, andererseits vor allem aber Umsetzungsdefizite zu reduzieren.

Ecological networks between debits and assets – balance and prospects from a federal point of view

The paper provides a short review on the development of the concept as introduction and prospect for the special issue on ecological networks. It provides a definition of the components of the concept consisting of core areas, linking corridors and a multifunctional (extensively used) landscape. Strategically selected sets of target species help to quantify the spatial-temporal requirements for the concrete planning of the network.

The paper outlines the European standards for ecological networks, particularly the protection network Natura 2000 and its coherence, and it illustrates the requirement of the Federal Nature Conservation Legislation of a minimum area of 10 % for ecological networks which was included in 2002 and specified in 2010). As a balance, ten theses identify a comprehensive need of action, on the one hand conceptually, but even more in terms of implementation deficits.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

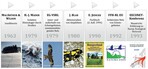

Die biogeographische Inseltheorie von MacArthur & Wilson (1963) ist gut 50 Jahre alt. Seitdem ist bekannt, dass Verinselung negativ wirkt bzw. umgekehrt großflächige und nahe beieinander liegende Inseln artenreicher sind als kleine, weiter entfernte. Es ist vielfach gezeigt worden, dass diese Beobachtung im marinen Umfeld (artspezifisch differenziert zu betrachten) auf terrestrische Habitatinseln übertragbar ist. Mader (1979) und Blab (1980) haben mit ihren Dissertationen Zerschneidungswirkungen von Straßen auf Kleinsäuger-Populationen und Aktionsradien von Amphibien verdeutlicht. Jedicke (1990, 1994) hat den damaligen Kenntnisstand in Buchform aufbereitet und für den Biotopverbund geworben.

Seit mittlerweile rund 35 Jahren wird das Konzept des Biotopverbunds diskutiert und hat Schritt für Schritt Eingang gefunden in Rechtsnormen und politische Strategien. Seit 2002 ist Biotopverbund als Ziel im BNatSchG verankert (vgl. Blab 2004, Jedicke & Marschall 2003): „Die Länder schaffen ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund), das mindestens 10 % der Landesfläche umfassen soll.“ Auf Bundesebene wurden verschiedene Verbundkonzeptionen entwickelt. Aber was hat sich seit 2002 in Bund und Ländern zur Umsetzung dieses Ziels getan? Was bleibt zu tun und welche Perspektiven bestehen?

Das vorliegende Themenheft entstand auf der Basis von ausgewählten Beiträgen zu einer Fachtagung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz und des Niedersächsischen Umweltministeriums, die der Verfasser gemeinsam mit diesen beiden Institutionen am 25. und 26. März 2014 in Schneverdingen organisierte. Es wird ergänzt durch einzelne weitere Artikel. Dieser Beitrag führt in die Thematik als Überblick ein und stellt in den beiden letzten Abschnitten – Stand der Umsetzung und Thesen zum Handlungsbedarf – einige Schlussfolgerungen dar. Er ist ebenso wie die anderen Beiträge dieses Themenheftes keine streng wissenschaftliche Veröffentlichung; vielmehr sollen Kenntnisse, Erreichtes und Defizite für die und aus der Praxis vermittelt werden. Bewusst spannt das Heft einen möglichst weiten Rahmen.

2 Was bedeutet Biotopverbund? Definition und der Fokus auf Zielarten

Biotopverbund meint einen räumlichen Kontakt (Austausch) zwischen Lebensräumen, der nicht zwingend durch ein unmittelbares Nebeneinander gewährleistet sein muss – Ziel ist, dass sich die Pflanzen- und Tierarten, die in diesem Lebensraumtyp die charakteristische Biozönose bilden, zwischen den einzelnen Teilflächen austauschen können, so dass die Biodiversität im betrachteten Raum erhalten bzw. gefördert wird (Jedicke 1994). Hierzu sind eine ausreichende Populationsgröße betrachteter Arten und ein Individuenaustausch zwischen besiedelten Teilflächen erforderlich. Dieses klingt etwas abstrakt, weil diese Austauschmöglichkeit artspezifisch in ganz unterschiedlichen Dimensionen relevant und damit keine Aussage über die Zeiträume verbunden ist, in denen ein Austausch stattfinden soll (s.u.).

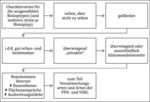

Bestandteile eines Biotopverbundsystems sollten

(a) großflächige Schutzgebiete,

(b) Trittsteine zwischen diesen,

(c) Korridore als verbindende Wanderwege sein, die optimalerweise ein Netz zwischen großflächigen und Trittstein-Lebensräumen (identischer bzw. einander ähnlicher Biotoptypen) bilden,

(d) und in eine möglichst extensiv genutzte, wenig isolierend wirkende Landschaftsmatrix (Kulturlandschaft) eingebettet sind (Jedicke 1994: 85).

Alternativ wird in nicht grundsätzlich abweichendem Sinne differenziert in

(i) Kernbereiche als stabile Dauerlebensräume,

(ii) Verbundelemente als Flächen, die den genetischen Austausch zwischen den Populationen von Tieren und Pflanzen der Kernbereiche sowie Wanderungs-, Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungsprozesse gewährleisten bzw. erleichtern sollen (Trittsteine oder Korridore), (iii) die umgebende Landschaftsmatrix, die für Organismen weniger lebensfeindlich und damit durchgängiger werden soll (BfN 2014).

Abb. 1 vereint beide Definitionen in einem Übersichtsbild. Von zentraler Bedeutung für den Erfolg des Biotopverbunds ist die Grundanforderung, sich nicht – wie in manchen Projekten praktiziert – allein auf lineare Korridorbiotope zu beschränken, sondern alle drei genannten Dimensionen nebeneinander zu realisieren.

Fachliche Empfehlungen zur Umsetzung eines länderübergreifenden Biotopverbunds, so wie er in den § § 20f. BNatSchG gefordert wird (vgl. Abschnitt 6), wurden von einem Arbeitskreis der Länderfachbehörden mit dem BfN erarbeitet (Burkhardt et al. 2004).

In der Praxis hat sich bewährt, als Kriterien für die Gestaltung von Biotopverbundsystemen die autökologischen Ansprüche (systematisch) ausgewählter Zielarten zu verwenden. Diese dienen „der Formulierung von konkreten und überprüfbaren Zielen des Naturschutzes (...), d.h. sie ermöglichen die sachliche und räumliche Konkretisierung von abstrakt gehaltenen Zielen bzw. von Zielen übergeordneter Planungsebenen. Die Eigenschaften von Arten (…), die für die Operationalisierung der Ziele herangezogen werden, können als Bewertungskriterien verwendet werden und als Parameter, anhand derer sich der Erfolg von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege messen lässt“ (Zehlius-Eckert 1998).

Nach einem systematischen Konzept werden Zielarten kriteriengeleitet und damit nachvollziehbar ausgewählt [vgl. Jedicke et al. 2010 für den Naturpark Spessart mit 263 Zielarten, davon 81 „Top-3-Arten“ (je drei Arten pro Biotoptyp), und Jedicke 2015 für den Naturpark Diemelsee mit 62 überwiegend klimawandelsensiblen Arten]. Sie stehen als Stellvertreter für Lebensraumtypen und ihre Lebensgemeinschaften (Biozönosen) und können, wenn entsprechende Kriterien eingehen, neben der Artenvielfalt auch genetische Vielfalt und Ökosystemvielfalt (über Arten, die entsprechende Strukturen abbilden) repräsentieren. Besser als die meisten bisherigen Zielbeschreibungen und Schutzstrategien für Biodiversität können Zielartenkonzepte somit Biodiversitätsziele allgemein ebenso wie speziell Biotopverbundziele für einen konkreten Planungsraum in unterschiedlichen Größenordnungen qualitativ und quantitativ definieren helfen. Sie benennen zugleich Indikatoren für die Erfolgskontrolle sowie Anknüpfungspunkte für die Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation in Planungs- und Umsetzungsprozessen.Abb. 2 illustriert den Auswahlprozess, wie er im Projekt „Biotopverbund als Klimaanpassungsstrategie des Naturschutzes am Beispiel des Naturparks Diemelsee“ angewendet wurde (unveröff. Daten).

3 Die Situation: Indikatoren der biologischen Vielfalt

Warum bedarf es der Verbesserung eines wirksamen Biotopverbunds? Zahlreiche Indikatoren zu Zustand und Entwicklung der Biodiversität belegen, dass der Handlungsbedarf enorm ist und trotz einzelner Teilerfolge weiter rapide wächst – nur wenige Beispiele sollen das illustrieren:

Der Index weit verbreiteter Vogelarten in der Europäischen Union sank für alle betrachteten 139 Vogelarten vom Referenzwert 100 im Jahr 1990 auf 89,2 in 2012, für die 39 gemeinen Feldvogelarten zeigt sich mit dem Absinken auf den Wert 72,6 besonders großer Handlungsbedarf (Europäische Kommission 2015). Setzt man den Referenzwert zehn Jahre eher auf das Jahr 1980, so hat sich der Bestand der verbreiteten Feldvögel in Europa binnen 30 Jahren etwa halbiert.

Ebenfalls halbiert hat sich der Indikatorwert von Populationen von 17 ausgewählten Indikatorarten der Schmetterlinge auf Wiesen von 1990 bis 2011, bezogen auf Europa insgesamt (EEA 2013).

Der Indikatorenbericht 2014 zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt der Bundesregierung weist gravierende Zielabweichungen nach (BMUB 2015) – etwa

– 23 % gefährdete Arten in 2013 gegenüber dem Zielwert 15 % für das Jahr 2020;

– einen guten Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Arten gemäß FFH-Richtlinie von nur 46 % gegenüber einem Zielwert von 80 % für 2020;

– eine Abnahme der Landwirtschaftsflächen mit hohen Naturwert von 13 % in 2009 auf 11,8 % in 2013 statt einer angestrebten Zunahme auf 19 % bis 2015;

– ein statistisch signifikanter Trend weg vom Zielwert (= 100 %) im Jahr 2015 für die Artenvielfalt und Landschaftsqualität insgesamt auf den Indexwert 63 %, im Agrarland auf 56 % in 2011.

Lediglich 28,1 % der nach Anhang I FFH-Richtlinie besonders geschützten Lebensraumtypen und 24,6 % der Anhangs-Arten in Deutschland befinden sich in der letzten Berichtsperiode (2007 – 2012) in einem guten Erhaltungszustand (EEA 2015).

Diese Beispiele mögen genügen, um den Bedarf einer Trendwende, wie ihn europäische und bundesdeutsche Biodiversitätsstrategie, das 2020-Ziel der EU und weitere Strategien anstreben, zu verdeutlichen. Als wesentliche Gründe für die Gefährdung von Arten in Deutschland nennt die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (BMU 2007; gekürzt):

unmittelbare Zerstörung und Zerschneidung von Lebensräumen, so dass der Lebensraum für viele wildlebende Arten erheblich eingeschränkt ist;

intensive Flächennutzung in der Landwirtschaft;

Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung von Grenzertragsstandorten;

Defizite bei der Waldbewirtschaftung;

Wasserbau mit Begradigung von Fließgewässern, technischem Hochwasserschutz, Wasserstandsregulierung und Stauhaltung etc.;

Eintrag von Schad- und Nährstoffen;

nicht nachhaltige Praxis der Fischerei;

naturbelastende Freizeitnutzungen;

Klimawandel;

invasive gebietsfremde Arten.

Im Ergebnis lassen sich diese Gefährdungsursachen auf die Wirkungen zusammenfassen, welche das Biotopverbundkonzept grundlegend begründen (vgl. Jedicke 1994): Biotopverlust, Strukturverarmung und Zerschneidung bewirken die Isolation von schrumpfenden Teilpopulationen, deren Überlebensfähigkeit sinkt – die Gefährdungsdisposition steigt. Es ist festzuzuhalten, dass Pflanzen- und Tierarten eine „grüne Infrastruktur“ in der anthropogen genutzten Kulturlandschaft genauso wie der Mensch eine „graue Infrastruktur“ benötigen – mit zwei gleichermaßen relevanten Bausteinen:

(1) Erforderlich sind geeignete Kernlebensräume mit den artspezifisch beanspruchten Biotoptypen(komplexen) in ausreichender Flächengröße – ausreichend für den individuellen Raumanspruch, aber populationsbezogen auch für den Populationserhalt in gewährleisteter Kohärenz geeigneter Teillebensräume.

(2) Zudem müssen Möglichkeiten für den Individuenaustausch/die Wanderung zwischen verschiedenen geeigneten Habitaten bestehen – denn Arten benötigen z.T. aufgrund von Mehrfach-Biotopbindungen unterschiedliche Lebensraumtypen und/oder Strukturen, sie unternehmen jahreszeitliche Wanderungen (Migration) und sie müssen sich ausbreiten (Dispersion), um neu entstandene oder derzeit ungenutzte Habitate zu besiedeln.

4 Ein Blick zurück: Verankerung des Biotopverbund-Gedankens

Abb. 3 auf der folgenden Dopperlseite nennt einige wichtige Schritte zur Verankerung des Biotopverbund-Gedankens aus bundesdeutscher Perspektive – einerseits fachliche, anderseits politische Meilensteine. Während auf die fachlichen Punkte bereits in der Einleitung hingewiesen wurde, werden die politischen an dieser Stelle kurz erläutert:

1979 wurde mit der EG-Vogelschutzrichtlinie und dann ausgeweitet 1992 mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU der Biotopverbund-Gedanke in politische und administrative Handlungsanforderungen gegossen (vgl. Mayr 2015, in diesem Heft): Ausgehend von der Ramsar-Konvention (1971) und Berner Konvention (1979), griff die Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG, kodifiziert 2009/147/EG) den Gedanken der internationalen Vernetzung von Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebieten sowie Rastplätzen auf. Sie verpflichtet in Art. 3 die Mitgliedstaaten, eine ausreichende Vielfalt und Flächengröße der Lebensräume zu erhalten und wiederherzustellen und dazu u.a. Schutzgebiete einzurichten. Dieses wird in Art. 4 konkretisiert mit dem Ziel, dass diese Gebiete „ein zusammenhängendes Netz darstellen, das den Erfordernissen des Schutzes der Arten (...) Rechnung trägt“.

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 1992 (92/43/EG) weitete diesen Ansatz aus: „Zur Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem Interesse“ (Präambel) wird „ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung ‚Natura 2000‘ errichtet“ (Art. 3 Abs. 1). Gemäß Art. 10 ist auch die Kohärenz dieses Netzes zu beachten: „Die Mitgliedstaaten werden sich dort, wo sie dies im Rahmen ihrer Landnutzungs- und Entwicklungspolitik, insbesondere zur Verbesserung der ökologischen Kohärenz von Natura 2000, für erforderlich halten, bemühen, die Pflege von Landschaftselementen, die von ausschlaggebender Bedeutung für wildlebende Tiere und Pflanzen sind, zu fördern. Hierbei handelt es sich um Landschaftselemente, die aufgrund ihrer linearen, fortlaufenden Struktur (z.B. Flüsse mit ihren Ufern oder herkömmlichen Feldrainen) oder ihrer Vernetzungsfunktion (z.B. Teiche oder Gehölze) für die Wanderung, die geographische Verbreitung und den genetischen Austausch wildlebender Arten wesentlich sind.“

1993 thematisierte die EECONET-Konferenz in Maastricht den Biotopverbund als europäische Aufgabe (vgl. Mayr 2015, in diesem Heft): In der Deklaration „Towards a European Ecological Network“ wurde eine Beschleunigung des Prozesses zur Herstellung ökologischer Netzwerke in den europäischen Staaten gefordert (Bennett 1994).

In der 2000 verabschiedeten EU-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) steht zwar der Verbundgedanke nicht explizit im Text, aber es bestehen viele Synergien aufgrund des netzartigen Charakters der Fließgewässer- und Auensysteme.

Nicht unumstritten, weil so pauschal schwierig anwendbar, fand 2002 der Biotopverbund Eingang in das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), geändert durch die Novelle 2009 (s. Abschnitte 1 und 5).

Anschließend ist das 10- %-Ziel in verschiedene Strategien übernommen worden. Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt der Bundesregierung formuliert 2007: „Bis 2010 besitzt Deutschland auf 10 % der Landesfläche ein repräsentatives und funktionsfähiges System vernetzter Biotope. Dieses Netz ist geeignet, die Lebensräume der wildlebenden Arten dauerhaft zu sichern und ist integrativer Bestandteil eines europäischen Biotopverbunds.“

Die Europäische Union verabschiedete 2011 eine EU-Biodiversitätsstrategie (Europäische Kommission 2011), um das ursprüngliche 2010-, jetzt 2020-Ziel zu erreichen, bis zu diesem Jahr den weiteren Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen. In den sechs Zielen und zugehörigen Maßnahmen werden insbesondere mit den Forderungen nach einer vollständigen Umsetzung des EU-Naturschutzrechts, eines besseren Schutzes und Wiederherstellung von Ökosystemen und Ökosystemleistungen sowie des verstärkten Einsatzes grüner Infrastrukturen und auch einer nachhaltigeren Land- und Forstwirtschaft die Zielsetzung des Biotopverbund-Konzepts umfänglich aufgegriffen.

Mit einem Jahr Verspätung gegenüber der selbst gestellten Anforderung hat die Kommission 2013 ihre Mitteilung zur Grünen Infrastruktur vorgelegt (Europäische Kommission 2013; keine Strategie, wie eigentlich vorgesehen) und so einen neuen Anstoß für das Thema geliefert – inhaltlich relativ wenig konkret und mit der Ankündigung, dass eine Strategie folgen soll (vgl. Mayr 2015, in diesem Heft).

Als größter Flächennutzer beeinflusst die Landwirtschaft ganz entscheidend die Landschaftsmatrix und die Vernetzung von Biotopen. Insofern kommt der aktuellen Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 2014 eine besondere Rolle zu, die u.a. über Vorschriften des Cross Compliance (Mindeststandards der Bewirtschaftung) sowie über das neu eingeführte Greening mit zunächst 5 % ökologischen Vorrangflächen innerhalb des Ackerlands wesentliche Standards setzt – mit weit überwiegend negativen und nicht den erwarteten positiven Effekten für den Biotopverbund.

5 Gesetzlicher Auftrag

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bildet den zentralen Handlungsrahmen für den Naturschutz und integriert dabei auch europäische Anforderungen. Insofern liefert dieses, teilweise konkretisiert in den Ländergesetzen, auch für den Biotopverbund die Basis für Planung und Umsetzung. Zentral für den Biotopverbund sind die nachfolgend dargestellten Passagen in der aktuell gültigen, seit März 2010 in Kraft gesetzten Fassung.

Biotopverbund dient, definiert in § 21 BNatSchG, „der dauerhaften Sicherung der Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen“; er soll auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ beitragen. Biotopverbund soll mindestens 10 % der Fläche eines jeden Landes umfassen (§ 20 Abs.2 BNatSchG) und besteht demnach aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen. Zu diesen tragen nach § 21 Abs.3 als Bestandteile Nationalparke und nationale Naturmonumente, Naturschutzgebiete, Natura-2000-Gebiete und Biosphärenreservate oder Teile diese Gebiete, gesetzlich geschützte Biotope im Sinne von § 30 sowie weitere Flächenelemente bei, einschließlich solcher des Nationalen Naturerbes, des Grünen Bandes sowie Teilen von Landschaftsschutzgebieten und Naturparken, „wenn sie zur Erreichung des in Abs.1 genannten Zieles geeignet sind“.

Biotopvernetzung bezieht § 21 Abs.6 BNatSchG im Unterschied zu der vorgenannten Definition auf die regionale Ebene: „Auf regionaler Ebene sind insbesondere in von der Landwirtschaft geprägten Landschaften zur Vernetzung von Biotopen erforderliche lineare und punktförmige Elemente, insbesondere Hecken und Feldraine sowie Trittsteinbiotope, zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, zu schaffen (Biotopvernetzung).“ Hingegen werden in der Fachliteratur die Begriffe Biotopverbund und Biotopvernetzung meist synonym verwendet (z.B. Jedicke 1994).

Einige weitere zentrale Begriffe, die im Zusammenhang mit Biodiversität und ihrem Schutz stehen, definiert aus rechtlicher Sicht § 7 BNatSchG: Art, Biotop, Lebensstätte, Population, heimische Art, gebietsfremde Art, invasive Art, Arten von gemeinschaftlichem Interesse, prioritäre Arten, europäische Vogelarten, besonders bzw. streng geschützte Arten, natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse, prioritäre natürliche Lebensraumtypen, Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, Europäische Vogelschutzgebiete, Natura-2000-Gebiete, Erhaltungsziele, günstiger Erhaltungszustand.

6 Stand der Umsetzung – Versuch einer Analyse

Rechtlich und strategisch bestehen ambitionierte und gut begründete Ziele für den Biotopverbund, wie sie vorstehend stark verkürzend zusammengefasst sind – auf europäischer, bundesweiter und, aus Umfangsgründen hier nicht analysiert, durch Landesgesetze und strategien zur Biodiversität auch landesweiter Ebene. Fachlich liegen auf Bundesebene verschiedene räumliche Strategien für Biotopverbund und Wiedervernetzung vor (Übersicht bei Hänel 2015, in diesem Heft). Die Bundesländer verfügen z.T. über eigene Strategien, die diese Konzepte räumlich konkretisieren und verfeinern, z.B. das Landeskonzept Wiedervernetzung an Straßen in Baden-Württemberg (Attermeyer et al. 2015, in diesem Heft) und die verschiedenen planerischen Instrumente in Nordrhein-Westfalen (Seelig 2015, in diesem Heft).

Aus den exemplarisch in Abschnitt 3 herausgegriffenen Indikatoren zur Situation der biologischen Vielfalt lassen sich drei Thesen zur Erklärung ableiten, deren Gewichtung im folgenden Abschnitt einbezogen wird:

(a) Es mangelt an ausreichender Umsetzung der vorhandenen Konzepte.

Der überwiegend ungünstig-schlechte oder ungünstig-unzureichende Erhaltungszustand der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL ebenso wie der Anhangsarten (s. Abschnitt 3) legt nahe, dass die Schutzgebiete nicht effizient genug wirken. Verbundelemente (Trittsteine, Korridorbiotope) fehlen auf lokaler Ebene in vielen ausgeräumten Agrar- bzw. intensiv besiedelten Stadtlandschaften weitgehend, Isolationseffekte von Straßen und Intensivnutzungen wirken in massiver Form. Insofern ist zu konstatieren, dass Konzepte, wo sie vorliegen, noch bei weitem nicht in ausreichendem Maße umgesetzt wurden.

(b) Vorliegende Konzepte für den Biotopverbund sind nicht anspruchsvoll genug formuliert.

In vielen Fällen, ja in der Regel, decken Konzepte nur einen Teil der Gesamtstrategie ab. Die geforderte generelle Extensivierung der Landschaftsmatrix, in die Kernlebensräume und Verbundelemente eingebettet sind, wird völlig vernachlässigt (weil bislang kaum steuerbar). Die Praxis konzentriert sich auf das Element der Flächensicherung mit dem Zielwert „10 %“, ohne nach der Qualität dieser Flächen zu fragen. Planungen erfolgen zudem selten ausreichend kriteriengeleitet anhand systematisch ausgewählter Zielartensets.

(c) Biotopverbund bildet nicht die richtige konzeptionelle Antwort auf die Gefährdung der Biodiversität.

Naturschutz setzt stark auf die Sicherung von Kernlebensräumen. Dieses Konzept als eines von drei Standbeiden des Biotopverbunds (vgl. Abb. 1) ist anerkannt und alternativlos. Zu fragen ist jedoch nach Qualität und Quantität der Schutzgebiete (s.o., Punkt a). Und sie allein genügen nicht, sondern müssen durch Verbundelemente und eine extensiv genutzte, durchwanderbare Landschaftsmatrix ergänzt werden. Letztere ist in keiner Landschaft Deutschlands konsequent realisiert. Insofern hat noch niemand den Beweis geliefert, dass das Konzept grundsätzlich falsch ist.

7 Was ist zu tun? Zehn Thesen zum Handlungsbedarf

Das Biotopverbund-Konzept integriert die wesentlichen Einzelinstrumente im Arten- und Biotopschutz. Es dient als zentrales – aber nicht ausschließliches – Instrument, um dem Schutzauftrag für die Erhaltung der Biodiversität gemäß BNatSchG gerecht zu werden. Als Fazit sollen, auch mit Blick auf die Ergebnisse der weiteren Beiträge im vorliegenden Themenheft, die nachfolgenden zehn Thesen den dringenden Handlungsbedarf aufzeigen.

(1) Der vorhandene gesetzliche und strategische Rahmen auf EU- und Bundesebene reicht überwiegend aus, muss aber weit konsequenter als bisher umgesetzt und finanziell gefördert werden – und verträgt keinesfalls eine Abschwächung.

Mangelnde Wirksamkeit des europäischen Schutzgebietsnetzwerks „Natura 2000“ sowie des Schutzes von Arten der Vogelschutz- und FFH-Richtlinie, wie sie die nationalen Berichte belegen (EEA 2015), sind keine Beweise für die Unwirksamkeit des Instruments. Eine Schwächung der EU-Naturschutzrichtlinien, wie sie im aktuellen Prozess im „Fitness Check“ durch die Kommission befürchtet wird (Mayr 2015, in diesem Heft), wäre absolut kontraproduktiv. Vielmehr bedarf es einer weit konsequenteren Umsetzung von „Natura 2000“ mit den Schritten einer Defizitanalyse, Schaffung eines besseren Instrumentenmixes zur Finanzierung (s. Nr. 9) sowie engmaschiger Erfolgskontrolle mit rasch einsetzbaren Optionen zur Verbesserung der Schutzwirkungen, falls der Erfolg ausbleibt.

Auch der rechtliche Rahmen der § § 20 und 21 BNatSchG bietet ebenso genügend Handlungsgrundlage wie die Biodiversitätsstrategien von EU und Bund.

(2) Mit ihrer Strategie zur Grünen Infrastruktur (GI) sollte die Europäische Kommission sowohl die Umsetzung von „Natura 2000“ als auch die drei Säulen des Biotopverbunds insgesamt strategisch konsequent weiterentwickeln.

Die erwartete, aus der entsprechenden Mitteilung zu entwickelnden Strategie für Grüne Infrastruktur der Kommission muss die Umsetzungsdefizite der Naturschutzrichtlinien aktiv angehen. Sie sollte die 22 Jahre alten Ziele des EECONET-Konferenz (s. Abschnitt 4) sowie die darauf folgend gegründete Stiftung mit Leben erfüllen: Umfassender Biotopverbund kann nicht allein eine nationale Aufgabe sein und in europäischer Dimension auf die ebenfalls national ausgeführte Umsetzung der Naturschutzrichtlinien beschränkt bleiben. Das Beispiel der Transeuropäischen Wildtiernetze für den Braunbär (z.B. Find’o et al. 2009, Zlatanova et al. 2009) oder den Wolf zeigt, dass nationale Insellösungen nicht ausreichen.

(3) Konzeptionell müssen prioritär auf Ebene der Bundesländer bestehende Defizite gelöst werden.

Während auf Bundesebene wertvolle konzeptionelle Vorschläge vorliegen, welche auch GIS-Daten für die Umsetzung beinhalten (Übersicht bei Hänel 2015, in diesem Heft), sind diese auf der Ebene der Bundesländer – mit originärer Zuständigkeit für die Umsetzung des Naturschutzes – vielfach noch immer nicht ausreichend untersetzt. Die Zielsetzungen sind landesspezifisch zu konkretisieren und mit geeigneten, alle relevanten Biotoptypen sowie die unterschiedlichen Raumansprüche abdeckenden Zielartensystemen zu unterfüttern. Die auf Bundesebene angewandten Methoden können übertragen und mit landesspezifischen Daten kombiniert werden, sie liefern Hilfestellung, Rahmen und Begründungen für Planungen in Ländern und Regionen (Hänel 2015). Manche Bundesländer liefern Teilkonzepte, aber das allumfassende Konzept für ein ganzes Bundesland fehlt – generell hinsichtlich der Landschaftsmatrix, aber teilweise auch der Funktionalität der Kernflächen und Vernetzungselemente. Die Lösung bedarf weniger der Forschung als vielmehr der Anwendung des vorhandenen Wissens mittels bereits erprobter Lösungswege.

Eine reine Flächenbilanzierung, welcher Anteil der Landesfläche als Schutzgebiet gesichert ist, kann nur ein erster Schritt sein. Wenn wie in Nordrhein-Westfalen sogar ein 15- %-Ziel für Kernflächen des Biotopverbunds auf der Ebene des Regionalplans erreicht ist (Seelig 2015, in diesem Heft), so bedeutet das noch nicht, dass dieser Biotopverbund auch funktioniert. Eine solche Analyse ist am effizientesten anhand eines systematisch konzipierten Zielartensets durchführbar.

Durchaus Entwicklungsbedarf besteht primär auf der Länderebene bei der Anwendung der Auswahlkriterien zur Umsetzung des 10- %-Ziels, welche bereits Burkhardt et al. (2004) vorgelegt haben. Meyer et al. (2015, in diesem Heft) zeigen exemplarisch für die Repräsentativität von Waldschutzgebieten („Hotspots“) die Möglichkeiten des Einsatzes von Modellierungen. Gleiches demonstrieren das Habitatmodell und Cost-Distanz-Analysen für die Planung eines Korridorsystems für die Wildkatze (s. Scholz et al. 2015, in diesem Heft). Diese und weitere Methoden stehen erprobt zur Übertragung bereit.

(4) Biotopverbund bildet eine nicht allein eigenständig durch die Naturschutzverwaltung lösbare Aufgabe. Vielmehr bedarf es interdisziplinärer Zusammenarbeit mit allen Ressorts in Politik und Verwaltung.

Beispiele wie das Bundesprogramm Wiedervernetzung (Hänel 2015, in diesem Heft), der Wildkatzenwegeplan auf Bundesebene (Scholz et al. 2015, in diesem Heft) und das Landeskonzept Wiedervernetzung an Straßen des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (Attermeyer et al. 2015, in diesem Heft) zeigen, dass auch anderen Akteuren als denen des Naturschutzes eine wichtige Rolle zukommt. Dieser Befund wird gestützt durch die Tatsache, dass beispielsweise die Biodiversitätsstrategien der EU und Deutschlands durch die Kommission bzw. die Bundesregierung insgesamt verabschiedet wurden, nicht allein durch das Fachressort (Umweltkommissar bzw. Umweltministerium). Damit ist klar, dass es sich um ressortübergreifende Ziele handelt. Entsprechend sind neben planerischen Leistungen auch finanzielle Investitionen Dritter in den Biotopverbund unumgänglich. Ein weiteres Beispiel sind die notwendigen Beiträge der Flurneuordnung (Gepp 2015, in diesem Heft).

(5) Gemeinsam ist man stärker: Kongruente Ziele mit anderen Umwelt- und weiteren Politikfeldern sind, wo immer möglich, zu identifizieren und in gemeinsamen Strategien und Konzepten zu formulieren.

Anhand von bach- und flussbegleitenden Auenwäldern als Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie zeigen Buschmann & Ssymank (2015, in diesem Heft) exemplarisch den bei weitem nicht ausreichenden Erhaltungszustand dieser linear entwickelten, zusätzlich der Kohärenz nach Art. 10 FFH-Richtlinie dienenden Lebensräume auf. Dieses kann als eindrückliches Beispiel dienen, dass verschiedene gesellschaftliche Ziele kongruent zueinander sind – entsprechend sollten diese in gemeinsamen Strategien vereint werden: Auch die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie weist starke Umsetzungsdefizite hinsichtlich der Qualität von Fließgewässern, Stillgewässern und Grundwasser auf. Die Retentionswirkung von Auen für den Hochwasserschutz soll verbessert werden. Maßnahmen zur Revitalisierung der Fließgewässer und Schaffung naturnaher Retentionsräume entlang der größeren Flüsse tragen somit gleichzeitig zum Schutz der anthropogenen Lebensgrundlagen und wichtiger Landschaftsfunktionen bei, so auch die Wiederherstellung eines natürlichen Überflutungshaushalts zur Förderung der Auenwälder und ihrer Biodiversität (Buschmann & Ssymank 2015, in diesem Heft).

(6) Biotopverbund gewinnt als Klimaanpassungsstrategie des Naturschutzes zusätzliche Bedeutung.

Der ablaufende Klimawandel bewirkt Veränderungen habitattypischer Artengemeinschaften und Biodiversitätsverluste (Essl & Rabitsch 2013, Mosbrugger et al. 2014): Zu beobachten sind direkte Auswirkungen auf Arten (z.B. durch Beeinflussung des Stoffwechsels und der Reproduktion), phänologische Änderungen (v.a. durch die Verlängerung der Vegetationsperiode), Veränderung biotischer Interaktionen (z.B. durch die zeitliche Entkoppelung von Interaktionspartnern oder die Ausbreitung südlich verbreiteter bzw. nicht-heimischer Arten), Arealverschiebungen (Veränderungen von Artengemeinschaften, Aussterben von Arten), indirekte Auswirkungen (v.a. durch den Ausbau erneuerbarer Energien als Anpassung an den Klimawandel) sowie Habitatveränderungen. Auf Grundlage der vorliegenden Modellrechnungen und angesichts des hohen Fragmentierungsgrads der Landschaft gehen Leuschner & Schipka (2004) in Deutschland von einem durch den Klimawandel verursachten Verlust von 5 bis 30 % aller Pflanzen- und Tierarten in den nächsten Jahrzehnten aus.

Neben einer Nordverschiebung von Artvorkommen wird es für klimasensible Arten die Notwendigkeit geben, dem veränderten Klima durch eine Verschiebung ihrer Vorkommen in größere Meereshöhen auszuweichen. Solche Arealverschiebungen können durch einen funktionierenden Biotopverbund erleichtert werden. Daher gilt dieses Konzept als „no-regret-Strategie“, d.h. auch unter veränderten Rahmenbedingungen sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten und das Konzept ist auch vor dem Hintergrund des Klimawandels langfristig sinnvoll und kann Beiträge zu einer an den Klimawandel angepassten Raumentwicklung leisten.

(7) Die Gestaltung der Kulturlandschaft und ihrer Nutzung außerhalb der Kernflächen und Verbundelemente muss grundlegend revidiert werden: Biotopverbund kann nur ausreichend wirksam werden, wenn die Landschaftsmatrix extensiv genug bewirtschaftet wird. Dazu ist das Fördersystem komplett umzubauen.

Die in Abschnitt 3 beispielhaft genannten Indikatoren der biologischen Vielfalt weisen darauf hin, dass der ausreichend extensiven Nutzung der Landschaftsmatrix – außerhalb der Kernlebensräume und Verbundelemente – eine ganz zentrale Bedeutung für die Wirksamkeit des Biotopverbunds zukommt. In den vorliegenden Konzepten und erst recht in der Umsetzung des Biotopverbunds findet diese essenzielle Relevanz aber in der Regel keine Berücksichtigung.

Zwar spielte in der politischen Diskussion über die Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) in der Förderperiode von 2014 bis 2020 der Grundsatz „Öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen“ eine wesentliche Rolle. Dennoch bleibt es bei Lippenbekenntnissen: Der weitaus größte Teil der Agrarförderung fließt mit der Gießkanne in die Produktion, ohne an Umweltleistungen gebunden zu sein.

Pe‘er et al. (2014) wiesen nach, dass trotz Greening (zunächst 5 % ökologische Vorrangflächen im Ackerbau, Fruchtartenwechsel, Grünlanderhalt) und Maßnahmen der 2. Säule absehbar nicht zu erwarten ist, dass die Politik der GAP die Situation der Biodiversität verbessern wird. Es bedarf stattdessen einer grundsätzlichen Umsteuerung, indem allein Gemeinwohlleistungen (wie Erhalt und Förderung der Biodiversität) gefördert werden. Ohne diese grundlegende Kehrtwende der Agrarpolitik kann Biotopverbund nicht ausreichend wirksam werden!

(8) Das Konzept der differenzierten Landnutzung nach Haber liefert die geforderte Struktur für eine nachhaltige Landbewirtschaftung und kann die Biotopverbund-Aspekte integrieren.

Haber (zuletzt 2014) vertritt seit über 30 Jahren das Leitbild der multifunktionalen Landwirtschaft mit einer differenzierten Land- und Bodennutzung nach folgenden Grundregeln:

Innerhalb einer Naturraumeinheit darf eine intensive Landnutzung, insbesondere Ackerbau, nicht die gesamte Fläche mit einer einheitlichen Kultur beanspruchen, sondern muss in sich diversifiziert werden – durch gleichzeitigen Anbau unterschiedlicher Kulturen oder Kombination mit Grünlandflächen. Die Schlaggröße sollte eine Obergrenze von durchschnittlich 25ha nicht überschreiten.

In einer Raumeinheit mit intensiver Nutzung müssen mindestens 10 % der Fläche möglichst netzartig für naturbetonte Bereiche reserviert werden.

Dieses Konzept ist durch weitere Aspekte des Biotopverbunds sinnvoll ergänzbar (vgl. Jedicke 2014 am Beispiel des Grünlands) und bedarf der fördertechnischen Umsetzung durch die GAP und die Gemeinschaftsaufgabe (GAK, s. folgender Punkt).

(9) Biotopverbund benötigt als ganz zentrales Instrument des Naturschutzes vielfältige und ausreichend ausgestattete Finanzierungsinstrumente.

Im Grundsatz eignen sich für die Realisierung von Maßnahmen des Biotopverbunds unterschiedlichste Finanzierungsinstrumente. Überall dort, wo es um die Steuerung von Flächennutzungen geht, insbesondere landwirtschaftliche, ist (derzeit) primär die Agrarförderung gefragt (s. Nr. 7). Quantitativ unzureichend ist die Life-Förderung der EU. Eigene Naturschutz-Fördermittel der Bundesländer sowie Projektfördermittel von Stiftungen stehen nur in vergleichsweise geringem Umfang zur Verfügung. Eher der Schadensbegrenzung durch Eingriffe in Natur und Landschaft denn als aktives Steuerungsmittel zur Entwicklung des Biotopverbunds dienen Kompensationsmittel, auch wenn z.B. Gepp (2015) das Modell der Wiederherstellung von Wegeseitenstreifen durch Anerkennung im Rahmen eines Ökokontos schildert. Unter dem Strich aber zeigt sich, dass die Realisierung von Biotopverbund-Konzepten – übrigens ebenso wie bei der Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie – zu einem wesentlichen Teil an dem Fehlen ausreichend umfangreicher und zielgenauer Etats scheitert.

Erforderlich ist ein Mix an Finanzierungsinstrumenten beispielsweise (die Aufzählung ist nicht abschließend) durch

(a) eine grundlegend reformierte Gemeinsame Agrarpolitik,

(b) eine vervielfachte und vereinfachte Life-Förderung zur Umsetzung von Natura 2000 und des Schutzes der Anhangsarten aus FFH- und Vogelschutzrichtlinie durch die EU und/oder ein eigenes neues Finanzierungsinstrument für den Naturschutz,

(c) eine als umfassendes Instrument zur Entwicklung ländlicher Räume weiterentwickelte Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK),

(d) intensivierte Bundesförderungen des Naturschutzes (Naturschutzgroßprojekte, Bundesprogramm Biologische Vielfalt, Wiedervernetzung etc.) ebenso wie anderer Fachressorts mit dem Ziel des Biotopverbunds,

(e) umfangreiche Landesförderungen für die Umsetzung vor Ort.

(10) Dynamik als Grundeigenschaft lebender Systeme muss auch in Biotopverbundkonzepten stärker als bisher verankert werden. Weidessysteme, besonders auf großen Flächen und verbunden mit dem Austausch von Tieren über größere Distanzen, müssen einen zentralen Baustein bilden.

Weidetiere fördern den Biotopverbund maßgeblich, weil sie als Vektoren für die Ausbreitung von Pflanzen- und Tierindividuen dienen (Jedicke 2015b, in diesem Heft). Sie substituieren ausgerottete große Pflanzenfresser. Zugleich strukturieren sie Offenlandbiotope und Waldränder, aber – wo man Waldweide zulässt – auch lichte Wälder (Beispiel Lüneburger Heide: Kaiser 2015, in diesem Heft). Hierzu bedarf es eines Umdenkens vieler Akteure in Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, rechtlicher Erleichterung für die Waldweide und des Abbaus förderpolitischer Hindernisse in Land- und Forstwirtschaft (s. Jedicke 2015b).

Literatur

Attermeyer, S., Breig, W., Strein, M., Trautner, J. (2015): Wiedervernetzungsmaßnahmen an Straßen zur Stärkung des Biotopverbunds – das neue Landeskonzept des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg als Beitrag zur „Grünen Infrastruktur“. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (8/9), 283-286.

Bennett, G. (1994): Conserving Europe’s Natural Heritage: Towards a European Ecological Network. Proceedings of the international conference held in Maastricht, 9-12 November, 1993. International Environmental Law and Policy Series, Kluwer, London, 368pp.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2014): Biotopverbund. http://bfn.de/0311_biotopverbund.html (18.07.2015).

Blab, J. (1980): Biologie, Ökologie und Schutz von Amphibien. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 18.

– (2004): Bundesweiter Biotopverbund – Konzeptansatz und Strategien der Umsetzung. Natur und Landschaft 79 (12), 534-543.

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Vom Bundeskabinett am 7. November 2007 beschlossen, Berlin, 178S. http://www.biologischevielfalt.de (18.07.2015).

BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 2015): Indikatorenbericht 2014 zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Bonn/Berlin, 109S. http://www.bmub.bund.de/N51566/ (18.07.2015).

Burkhardt, R., Baier, H., Bendzko, U., Bierhals, E., Finck, P., Liegl, A., Mast, R., Mirbach, E., Nagler, A., Pardey, A., Riecken, U., Sachteleben, J., Schneider, A., Szekely, S., Ullrich, K., van Hengel, U., Zeltner, U., Zimmermann, F. (2004): Empfehlungen zur Umsetzung des § 3 BNatSchG „Biotopverbund“ – Ergebnisse des Arbeitskreises „Länderübergreifender Biotopverbund“ der Länderfachbehörden mit dem BfN. Naturschutz und Biologische Vielfalt 2, 84S.

Buschmann, A., Ssymank, A. (2015): Auenwälder als Elemente im Biotopverbund – Natura 2000 zur Verbund-Umsetzung vor dem Hintergrund der nationalen FFH-Berichterstattung 2013. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (8/9), 246-252.

EEA (European Environment Agency, 2015): State of nature in the EU – results from reporting under the nature directives 2007 – 2012. EEA Technical report 2/2015, 173 pp. + 78pp. annexes. http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu (18.07.2015).

Essl, F., Rabitsch, W. (Hrsg., 2013): Biodiversität und Klimawandel. Auswirkungen und Handlungsoptionen für den Naturschutz in Mitteleuropa. Springer, Berlin, Heidelberg.

Europäische Kommission (2011): Biologische Vielfalt – Naturkapital und Lebensversicherung: EU-Strategie zum Schutz der Biodiversität bis 2020. KOM(2011) 244, Brüssel. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011D C0244 (19.07.2015).

– (2013): Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Naturkapitals. KOM(2013) 249 final, Brüssel. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-249-DE-F1-1.Pdf (19.07.2015).

– (2015): Index weit verbreiteter Vogelarten. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTable Action.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdnr100&language=de (18.07.2015).

Find’o, S., Skuban, M., Fremuth, W., Koren, M. (2009): Großsäugerkorridore in der Slowakei – ein Beitrag zur Schaffung transeuropäischer Wildtiernetze (TEWN). Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (9), 271-276.

Gepp, N. (2015): Umsetzung des kommunalen Biotopverbunds im Landkreis Emsland – Beispiele für Wegeseitenstreifen und Fließgewässer. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (8/9), 287-291.

Haber, W. (2014): Landwirtschaft und Naturschutz. Wiley VCH, Weinheim, 298S.

Hänel, K. (2015): Bundesweite Konzepte für den Biotopverbund – eine Übersicht vorliegender räumlicher Strategien. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (8/9), 253-256.

Jedicke, E. (1990, 1994): Biotopverbund – Grundlagen und Maßnahmen einer neuen Naturschutzstrategie. Eugen Ulmer, Stuttgart. 1. bzw. 2. Aufl., 254 bzw. 287S.

– (2014): Ökosystemleistungen des Grünlands – welche Grünlandnutzung brauchen wir? Arbeitsgem. Grünland und Futterbau der Gesellschaft Pflanzenbauwissenschaften, Hrsg., 58. Jahrestagung der AGGF in Arnstadt (Thüringen), Berichte der TLL 1/14, 9-19.

– (2015a): Ein Park für die Natur? Naturraum, Biotoptypen und Zielarten im Naturpark Diemelsee. In: Lehmann, W., Lübcke, W., Artenvielfalt im Naturpark Diemelsee, Naturschutz in Waldeck-Frankenberg 9, Korbach, 5-28.

– (2015b): „Lebender Biotopverbund“ in Weidelandschaften. Weidetiere als Auslöser von dynamischen Prozessen und als Vektoren – ein Überblick. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (8/9).

–, Kaiser, O., Sorges, A., Denk, M., Michl, T., Haase, P. (2010): Zielartenschutz zum Biotopverbund in den Naturparken des Spessarts – ein Netzwerk für Natur und Akteure. Naturschutz und Biologische Vielfalt 104, 61-80.

–, Marschall, I. (2003): Einen Zehnten für die Natur – Retrospektiven und Perspektiven zum Biotopverbund nach § 3 BNatSchG. Naturschutz und Landschaftsplanung 35 (4), 101-109.

Kaiser, T. (2015): Vernetzung von Offenlandbiotopen in der Lüneburger Heide – konzeptionelle Überlegungen und Umsetzungserfahrungen. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (8/9), 292-295.

Leuschner, C., Schipka, F. (2004): Vorstudie Klimawandel und Naturschutz in Deutschland. BfN-Skripten 115, 35 S.

MacArthur, R.H., Wilson, E. (1963): An equilibrium theory on insular zoogeography. Evolution 17, 373-387.

Mader, H.-J. (1979): Die Isolationswirkung von Verkehrsstraßen auf Tierpopulationen – untersucht am Beispiel von Arthropoden und Kleinsäugern der Waldbiozönose. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 189.

Mayr, C. (2015): Biotopverbund in der EU-Politik – FFH-Richtlinie, EECONET und EU-Strategie zur Grünen Infrastruktur. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (8/9), 241-245.

Meyer, P., Lorenz, K., Engel, F., Spellmann, H., Boele-Keimer, C. (2015): Wälder mit natürlicher Entwicklung und Hotspots der Biodiversität – Elemente einer systematischen Schutzgebietsplanung am Beispiel Niedersachsen. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (8/9), 275-282.

Mosbrugger, V., Brasseur, G., Schaller, M., Stribrny, B. (Hrsg., 2014): Klimawandel und Biodiversität. Folgen für Deutschland. 2. Aufl. Wiss. Buchges., Darmstadt.

Pe’er, G., Dicks, L.V., Visconti, P., Arlettaz, R., Báldi, A., Benton, T.G., Collins, S., Dieterich, M., Gregory, R.D., Hartig, F., Henle, K., Hobson, P.R., Kleijn, D., Neumann, R.K., Robijns, T., Schmidt, J., Shwartz, A., Sutherland, W.J., Turbé, A., Wulf, F., Scott, A.V. (2014): EU agricultural reform fails on biodiversity – extra steps by Member States are needed to protect farmed and grassland ecosystems. Science 344 (6188), 1090-1092.

Scholz, F., Mölich, T., Dietrich, C., Vogel, B., Hörstermann, M., Klein, D. (2015): Das Rettungsnetz Wildkatze: Waldverbund in Deutschland und Niedersachsen – biologische Vielfalt durch Wildkorridore. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (8/9), 263-267.

Seelig, R. (2015): Ziel versus Möglichkeiten im Biotopverbund – Was können wir umsetzen? Nordrhein-Westfalen als Beispiel. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (8/9), 268-274.

Zehlius-Eckert, W. (1998): Arten als Indikatoren in der Naturschutz- und Landschaftsplanung – Definitionen, Anwendungsbedingungen und Einsatz von Arten als Bewertungsindikatoren. Ber. ANL 8/98, 9-32.

Zlatanova, D., Racheva, V., Fremuth, W. (2009): Habitatverbund für den Braunbären in Bulgarien – Grundlage für die Schaffung Transeuropäischer Wildtiernetze (TEWN) auf dem Balkan. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (4), 114-122.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.