Eigenverantwortung im Amphibienschutz

Massensterben bei Amphibien können in Europa drei verschiedene Erreger verursachen, die wasserbürtig sind und auch über Arbeitsmaterialien von Feldbiologen verbreitet werden. Maßnahmenkataloge zur Vermeidung der Verschleppung der Erregers fehlen in Deutschland (außer in Bayern). Hier ist Eigenverantwortung gefordert, Vorsichtsmaßnahmen im Freiland zu beachten.

- Veröffentlicht am

Verschleppung und Verbreitung gefährlicher wasserbürtiger Amphibienkrankheiten vermeiden

Von Susanne Böll

1 Einleitung

Es gibt zurzeit drei gefährliche Amphibienkrankheiten, die als „emerging infectious diseases“ gelten (Daszak et al. 2000) und in Ausbreitung begriffen sind: die beiden Pilzerreger Batrachochytrium dendrobatides (Bd) und Batrachochytrium salamandrivorans (Bs) sowie Ranavirus-Erreger (RV).

Diese Krankheiten sind lokal oder regional durch Massensterben in Erscheinung getreten. Bei allen Krankheiten wird vermutet, dass sie anthropogen verbreitet wurden (Kilpatrick et al. 2010, Martel et al. 2014, Price et al. 2014). Bd und RV sind höchstwahrscheinlich in ganz Europa verbreitet, während Bs in Europa erstmals 2013 in den Niederlanden nahe der Grenze zu NRW nachgewiesen wurde (Martel et al. 2014).

2 Batrachochytrium dendrobatides – Chytridiomykose

Die Chytridiomykose, verursacht durch den Erreger Batrachochytrium dendrobatidis, ist eine Pilzerkrankung, die maßgeblich an dem weltweit beobachteten dramatischen Amphibiensterben beteiligt (Bosch et al. 2007, Kilpatrick et al. 2010) und bei der Weltorganisation für Tiergesundheit (IOE) meldepflichtig ist. Obwohl der Erreger erst 1998 ins Visier der Herpetologen geraten ist, sind heute über 500 Amphibienarten bekannt, die davon betroffen sind (Fisher et al. 2012a).

Nach wie vor ungeklärt ist, ob der Erreger anthropogen verschleppt und weltweit verbreitet wurde („novel pathogen hypothesis“) oder ubiquitär seit langem vorhanden ist und sekundär durch verschiedene Stressfaktoren eine völlig neue pathogene Virulenz entwickelt hat („endemic pathogen hypothesis“, Kilpatrick et al. 2010). Neue genetische Untersuchungen stützen beide Hypothesen und zeigen, dass sowohl endemische Bd-Stämme als auch ein hypervirulenter globaler Bd-Stamm existieren. Dieser Stamm, der BdGPL-Stamm (global panzootic lineage) genannt wird, wird mit regionalen Massensterben auf allen fünf Kontinenten in Verbindung gebracht (Farrer et al. 2011).

In Europa ist die Chytridiomykose weit verbreitet (Garner et al. 2005, Ohst et al. 2013, Spitzen-van der Sluijs et al. 2014; http://www.bd-maps.net ). Es scheint, dass so gut wie alle heimischen Amphibienarten befallen werden können, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß (Böll et al. 2014, Ohst et al. 2013). Massensterben (v.a. der Geburtshelferkröte, Alytes obstetricans) wurden bisher mit einer Ausnahme (Sardinien; Bielby et al. 2009) nur in den Hochlagen spanischer Zentralgebirge und der spanischen und französischen Pyrenäen beobachtet, wo die betroffenen Amphibienpopulationen größtenteils völlig zusammengebrochen sind und sich nicht wieder erholt haben (Bosch et al. 2001, Walker et al. 2010).

In Deutschland wurde Bd in allen untersuchten Bundesländern nachgewiesen (Böll et al. 2012, Ohst et al. 2013). Systematische Untersuchungen in einzelnen Bundesländern fehlen jedoch. Bei Analysen in der bayerischen Rhön wurde der Erreger-Stamm genetisch bestimmt: Hier handelt es sich um den als gefährlich eingestuften, global verbreiteten BdGPL-Stamm (Fisher, pers. Mitt.). Aber auch dieser Bd-Stamm scheint sich in unterschiedliche Linien aufzuspalten, deren Virulenz, vor allem unter Freilandbedingungen, unbekannt ist (Farrer et al. 2011, Fisher et al. 2009).

Bei dem Erreger handelt es sich um eine Pilzart, die über infektiöse Zoosporen im Wasser verbreitet wird. Angegriffen werden keratinisierte Partien, d.h. das Mundfeld bei Kaulquappen und die keratinösen Hautbereiche postmetamorpher und adulter Tiere, was zu einer Hyperplasie und Keratose dieser Hautschichten und damit wahrscheinlich zu einer herabgesetzten Permeabilität und Störung der Osmoregulation und Wasseraufnahme führt (Fisher et al. 2009, Voyles et al. 2009).

Infizierte Quappen zeigen im Normalfall keine Symptome bis zur Metamorphose. Während der Metamorphose und vor allem in den darauf folgenden Wochen kann die Erkrankung dann häufig schlagartig zum Tode führen (Böll et al. 2012, Tobler & Schmidt 2010). Amphibienarten, deren Larven besonders lange im Wasser verweilen, sind daher einer besonders starken Gefährdung ausgesetzt (Bosch et al. 2007). Dazu gehört insbesondere die Geburtshelferkröte mit ihren im Regelfall überwinternden Quappen. Untersuchungen aus der bayerischen Rhön zeigen, dass in einem Bd-belasteten Gewässer diesjährige, im Herbst untersuchte Alytes-Quappen nur zu einem geringen Teil mit Bd infiziert waren, während überwinterte Quappen zu 100 % Bd-positiv getestet wurden (Böll et al. 2014).

Molche scheinen grundsätzlich kein geringeres Infektionsrisiko als Anurenarten aufzuweisen: Auch frisch metamorphosierte Berg- und Teichmolche zeigten sehr hohe Prävalenzen, jedoch ohne dass die Tiere einen kranken Eindruck machten oder Totfunde auftraten (Böll et al. 2014). Entsprechend muss deutlich zwischen beobachteten Infektionsraten und der Krankheitsanfälligkeit einzelner Arten unterschieden werden. Unklar ist, inwieweit einheimische Amphibienarten, insbesondere des Wasserfrosch-Komplexes, krankheitsresistent sind und als „Reservoir“-Arten und damit als Vektoren dienen (Ohst et al. 2011, Woodhams et al. 2012).

Bisher konnte in der bayerischen Rhön, ähnlich wie in der Schweiz, Holland und Belgien, kein Zusammenhang zwischen der Verbreitung des Erregers und dem Rückgang von Amphibienpopulationen festgestellt werden (Böll et al. 2012, Spitzen-van der Sluijs et al. 2014, Tobler et al. 2012). Gruppenaufzuchten von infizierten Alytes-Quappen zeigten jedoch hohe bis sehr hohe Mortalitätsraten von 50 bis 90 % während der Metamorphose (Böll et al. 2012). Daher bleibt unklar, ob und wie stark die Chytridiomykose die Populationen beeinträchtigt.

Die Übertragungswege des Pathogens ähneln sehr stark denen der Krebspest. Bd-Sporen aus belasteten Gewässern können durch infizierte Amphibien, durch Wasservögel (Garmyn et al. 2012) und Bd-infizierte Krebse (McMahon et al. 2012) verbreitet werden. Aber auch anthropogen können Verfrachtungen über feuchte Gummistiefel, Kescher und Wasserfallen, wie sie z.B. bei Kartierungen des Kammmolchs (Triturus cristatus) eingesetzt werden, u.a. Gerätschaften erfolgen.

Diagnose, Probenentnahme + Vorsichtsmaßnahmen

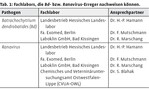

Bd-erkrankte Tiere lassen sich im Freiland kaum erkennen, da sie für gewöhnlich bis kurz vor ihrem Tod keinerlei Auffälligkeiten in ihrem Aussehen oder Verhalten zeigen. Aber tote Metamorphlinge werden an Gewässern immer wieder gefunden (Böll et al. 2012, Pasmans et al. 2010), die man in 70 % Alkohol konservieren und an ein Bd-Fachlabor schicken sollte (s. Tab. 1). Wenn man Amphibien bestimmter Populationen auf Bd untersuchen möchte, sollte man mindestens 30 Tiere pro Art beproben; damit lässt sich der Erreger in einer Population mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % nachweisen, wenn er eine Prävalenz (= prozentualer Anteil infizierter Tiere) von 10 % hat.

Bei Metamorphlingen und Adulttieren werden wie bei einem normalen Gentest mit sterilen Wattestäbchen Abstriche von der Bauchseite und den Hand- und Fußflächen der Tiere genommen, bei weit entwickelten Kaulquappen von den keratinisierten Hornzähnchen (Standardprotokoll siehe Hyatt et al. 2007). Da Molchlarven keine Keratinstrukturen besitzen, können sie erst ab dem Metamorphosestadium beprobt werden.

Auch wenn die natürliche Verbreitung des Erregers nicht unterbunden werden kann, sind Vorsichtsmaßnahmen zur Verbreitung von Bd unabdingbar, denn auch in Gebieten, wo der Erreger verbreitet ist, gibt es, häufig auch kleinräumig, Bd-unbelastete Gewässer, die Amphibien als wichtige Refugien dienen können (Ohst et al. 2011, Schmidt et al. 2009).

Darüber hinaus ist völlig unbekannt, in welchen Populationen welcher Bd-Stamm vertreten ist, wie viele verschiedene endemische Bd-Stämme es gibt und welche Virulenz sie in verschiedenen Gebieten und Höhenlagen aufweisen. Bei fahrlässigem Verhalten ohne Vorsichtsmaßnahmen können möglicherweise hochvirulente Bd-Stämme in Gewässer eingetragen werden, in denen der Erreger bisher nicht vorkam, oder es können weniger virulente, endemische Stämme verdrängt oder durch Rekombination mit anderen Stämmen virulenter werden (Farrer et al. 2011).

Wo in Europa durch Bd verursachte Populationszusammenbrüche aufgetreten sind, haben sich die Populationen nicht wieder erholt. Darüber hinaus wird diskutiert, dass Wechselwirkungen mit anderen Umweltbelastungen zu einer erhöhten Empfänglichkeit für Bd-Infektionen (Davidson et al. 2007, Plötner & Matschke 2012) bzw. umgekehrt Bd-Infektionen zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber anderen Stressfaktoren führen können.

Vorsichtsmaßnahmen bei Amphibien- und insbesondere Kammmolch-Kartierungen (Abb. 1), aber auch jeglichen anderen Gewässerkartierungen: Da der Erreger eine vollständige Austrocknung nicht überlebt, ist die sicherste und einfachste Methode, Bd nicht zu verschleppen, (gesäuberte) Schuhe, Kescher und Wasserfallen nach einer Gewässerbegehung völlig durchtrocknen zu lassen und entsprechend mehrere „Sets“ zu besitzen (siehe auch Schmidt et al. 2009). Bei der Verwendung von Wasserfallen sollte darauf geachtet werden, dass nur schnell trocknende Fallen zum Einsatz kommen und sich kein Restwasser in Verschlüssen oder Schwimmern ansammeln kann (Böll 2014, Kronshage et al. 2014).

3 Batrachochytrium salamandrivorans – Chytridiomykose

Bs ist ein weiterer, aus Asien stammender, sehr aggressiver Chytridiomykose-Erreger, der wahrscheinlich über den Terrarienhandel eingeschleppt wurde und sich in Europa in der beginnenden Ausbreitung befindet (Kwet 2015). Seit 2010 wurde in Holland ein dramatischer Rückgang der dort ansässigen Feuersalamander-Populationen (Salamandra salamandra) beobachtet, gepaart mit gehäuften Totfunden, in deren Folge Bs isoliert und beschrieben wurde (Martel et al. 2014). Mittlerweile hat sich der Erreger weiter nach Belgien ausgebreitet und Befürchtungen sind nicht unbegründet, dass er sich auch in Deutschland im nahe gelegenen Grenzgebiet von NRW ausbreiten könnte. Umfangreiche Infektionsversuche haben ergeben, dass Bs offensichtlich keine Anuren infiziert, aber für alle bisher untersuchten heimischen Molcharten (mit Ausnahme des Fadenmolchs, Lissotriton helveticus) eine tödliche Gefahr darstellt (Martel et al. 2014).

Diagnose, Probenentnahme + Vorsichtsmaßnahmen

Bei Totfunden von Feuersalamandern oder Massensterben von Molchen sollten die toten Tiere in 70 % Alkohol konserviert und an das Labor von Prof. Dr. An Martel in Belgien (Universität Gent, Faculty of Veterinary Medicine, Merelbeke, Belgien) geschickt werden.

Als Vorsichtsmaßnahmen gegen die anthropogene Verschleppung des Erregers gelten vorläufig die gleichen Maßnahmen wie bei Bd.

4 Ranavirus

Ranaviren sind große Doppelstrang-DNA-Viren aus der Familie der Iridoviren. Sie sind weltweit verbreitet und gelten als weitere gefährliche, sich ausbreitende Infektionskrankheit, die bei der Weltorganisation für Tiergesundheit (IOE) meldepflichtig ist. Ranaviren haben ein breites Wirtsspektrum und ein und derselbe Stamm kann Fische, Amphibien und Reptilien befallen.

Seit den 1990er-Jahren traten in Europa lokale Massensterben bei Amphibien in Kroatien, England, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Holland und Deutschland auf (Duffus et al. 2015, Kik et al. 2011, Price et al. 2014). Dabei waren viele der einheimischen Amphibienarten wie Erdkröte (Bufo bufo), Grasfrosch (Rana temporaria), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans), Teichfrosch (Pelophylax esculentus), Teichmolch (Lissotriton vulgaris), Kammmolch und Feuersalamander betroffen (Duffus & Cunningham 2010, Duffus et al. 2015). Im Südosten Englands haben jährlich auftretende Massensterben zu massiven Populationseinbrüchen beim Grasfrosch geführt und sind wahrscheinlich auch verantwortlich für die stetige Abnahme der sympatrischen Erdkröten-Populationen (Duffus & Cunningham 2010, Teacher et al. 2010). Amphibienarten gelten allerdings als unterschiedlich anfällig und es werden bei Monitoring-Untersuchungen immer wieder befallene Tiere ohne Krankheitssymptome gefunden (Gray et al. 2009).

Da in Deutschland Amphibien bei Massensterben bisher nur in Ausnahmefällen auf Ranavirus-Infektionen untersucht wurden, liegen so gut wie keine Erkenntnisse über die Ausbreitung vor. In Brandenburg führte RV 2000 zu einem Massensterben in einer Moorfrosch-Population (Rana arvalis; Mutschmann, pers. Mitt.) und in Hessen zwischen 2000 und 2003 zu mehreren Ausbrüchen der Krankheit mit hohen Mortalitäten bei Feuersalamandern (Mutschmann, pers. Mitt.).

Die Übertragung der Viren erfolgt durch Kontakt mit freien Virionen im Wasser oder auf dem Sediment des Gewässers oder durch Hautkontakt mit infizierten Fischen (z.B. Stichling, Gasterosteus aculeatus) oder Amphibien (Gray et al. 2009). Ein wesentlicher Infektionsweg verläuft über den Fraß an RV-infizierten, im Wasser verstorbenen Tieren. Innerhalb weniger Stunden beginnen die Viren sich zu replizieren. Nekrosen in der Haut und in multiplen Organen führen bei tödlichem Verlauf zu einem hämorrhagischen Schock und häufig zu einem sehr schnellen Absterben der Tiere innerhalb weniger Tage (s. Abb. 2). Infiziert werden können alle Entwicklungsstadien vom Ei bis zum Adulttier.

Als Reservoir können Fische und überwinternde Amphibienlarven dienen, als Vektoren Fische und resistente Amphibienarten wie der Ochsenfrosch (Lithobates catesbeianus). Über die Resistenz einheimischer Arten ist nichts bekannt. Aber auch außerhalb von ihren Wirten können Virionen mehrere Wochen (bei höheren Temperaturen) bzw. Monate (bei niedrigeren Temperaturen) im Wasser überleben und zeichnen sich außerhalb des Wassers durch eine außergewöhnlich hohe Austrocknungsresistenz aus (Nazir et al. 2012).

Diagnose, Probenentnahme + Vorsichtsmaßnahmen

Kranke Tiere zeigen häufig hämorrhagische Hautbereiche, teilweise auch Hautgeschwüre. Bei Massensterben sollte toten Tieren, soweit es ihr Zustand zulässt, für RV-Untersuchungen Zehen oder Schwanzspitzen entnommen oder die Tiere gekühlt oder eingefroren und an ein Fachlabor geschickt werden (s. Tab. 1). Der zuverlässigste Nachweis erfolgt in der Regel an Hand der Leber oder Niere der Tiere. Der Nachweis aus Alkohol oder Formalin fixiertem Material ist deutlich weniger aussagekräftig. Zur genauen Bestimmung des Ranavirus-Stamms ist die Sequenzierung von Teilabschnitten des viralen Genoms notwendig.

Vorsichtsmaßnahmen bei dem Auftreten von Massensterben von Amphibien: Durch ihre hohe Austrocknungsresistenz können RV-Virionen sehr leicht anthropogen über Schuhe und Arbeitsmaterial verschleppt werden (Nazir et al. 2012). Deshalb muss das Arbeitsmaterial zuhause (nicht am Gewässer!) desinfiziert werden. Dazu verwendet man 4 % oder 1,8 g/l Natriumhypochlorit oder 2 g/l Virkon S (Schmidt et al. 2009) und taucht Gummistiefel, Kescher u.a. Arbeitsmaterial für 1min in die Lösung. Danach mit Wasser abspülen. Virkon S färbt das Wasser pink. Gerätschaften nach der Verwendung in die Sonne stellen, bis sich der Wirkstoff unter UV-Einfluss abgebaut hat und die Lösung farblos wird. Danach kann sie über den Gulli entsorgt werden.

5 Fazit

Während es in mehreren EU-Ländern verbindliche Maßnahmenkataloge zur Vermeidung der Verschleppung einer oder mehrerer der oben genannten Erreger gibt (z.B. in der Schweiz, Schmidt et al. 2009, und in den Niederlanden, RAVON 2010), derzeit auch an einer entsprechenden EU-Richtlinie in Bezug auf Bd gearbeitet wird (Fisher et al. 2012b), bestehen, soweit mir bekannt, in Deutschland in keinem Bundesland (Ausnahme: Bayern – der bisherige Maßnahmenkatalog wird gerade überarbeitet) Handlungsanweisungen oder verbindliche Vorsichtsmaßnahmen, die Bestandteil von Kartierungsanleitungen für Amphibienkartierungen (insbesondere des Kammmolchs, einer FFH-Art der Anhänge II und IV), Amphibienmonitoring oder anderweitige Gewässerkartierungen wären. Somit kann nur dringend an alle Feldbiologen und Kartierer appelliert werden, oben genannte Vorsichtsmaßnahmen eigenverantwortlich umsetzen.

Kwet (2015) weist darüber hinaus auf die Eigenverantwortung der Terrarianer hin, strenge Hygiene-Maßnahmen einzuhalten. Dazu gehört insbesondere, keinesfalls mit Keschern, die im häuslichen Bereich verwendet werden, Futtertiere im Freiland zu fangen, sondern strengstens darauf zu achten, dass Kescher „drinnen“ und „draußen“ komplett getrennt verwendet und aufbewahrt werden.

Dank

Mein Dank geht an Dr. Ursina Tobler, Dr. Rachel Marschang und Dr. Frank Mutschmann für hilfreiche Fachgespräche.

Literatur

Das Literaturverzeichnis steht aus Umfangsgründen zum Download zur Verfügung unter http://www.nul-online.de » Service » Download.

Anschrift der Verfasserin: Dr. Susanne Böll, Fachbüro für Freilandökologie und Naturschutz. In der Setz 10, D-97218 Gerbrunn, E-Mail susanne-boell@web.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.