Wirksamkeit von Vogelschutzmarkierungen an einer 380-kV-Freileitung im Nationalpark Unteres Odertal

Abstracts

2013 wurde die 380-kV-Leitung Vierraden-Krajnik 507/508 durch die 50 Hertz Transmission GmbH erstmalig mit Vogelschutzmarkierungen in Form von schwarz-weißen Spiralen ausgerüstet. Um die Wirksamkeit der Vogelschutzmarkierung zu ermitteln, wurde auf einer Untersuchungsfläche eine Zählung aller Kollisionsopfer vor und nach der Montage der Vogelschutzmarkierungen im Bereich der Leitung durchgeführt. Die Untersuchung erfolgte 2012 und 2013 jeweils während des Herbstzuges, dabei wurde die Untersuchungsfläche entlang der Leitung auf einer Länge von 2,4 km und einer Korridorbreite von ca. 100 m alle vier Tage abgesucht. Das Untersuchungsgebiet liegt im Nationalpark Unteres Odertal und schließt westlich direkt an das Oderufer an. Zur Festlegung des Suchabstandes, der Abtragerate durch Aasfresser und der Rate übersehener Vögel wurden vor Beginn der eigentlichen Untersuchung Voruntersuchungen durchgeführt.

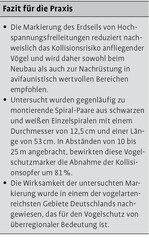

Die Anzahl gefundener Vögel verminderte sich nach Montage der Vogelschutzmarker im Untersuchungsgebiet von 42 auf 19, der Unterschied ist hoch signifikant (t-Test). Die Anzahl der mit Hilfe der ermittelten Korrekturfaktoren berechneten Kollisionsopfer sank nach Montage der Vogelschutzmarker von 201 auf 38. Das zeigt eine Abnahme der Kollisionsopfer um 81 %. Die Untersuchung konnte damit zeigen, dass die verwendeten Vogelschutzmarker geeignet sind, das Anflugrisiko für fliegende Vögel erheblich zu senken.

Effectiveness of Markers for Bird Protection on a High-Voltage Line in the National Park „Unteres Odertal“ – Minimisation of the risk of collision by mounting markers

In 2013 the 380 kV power line Vierraden-Krajnik 507/508 was equipped with markers for bird protection, shaped as black and white spirals. To determine their efficiency all collision victims before and after the installation of these markers were counted along the power line. The investigation was carried out in 2012 and 2013 during autumnal bird migration and covered a corridor with a length of 2400 m and a width of 100 m. This area was searched every four days. The study area is located in the national park „Unteres Odertal“ (Lower Oder Valley), immediately adjacent to the riverbanks of the Oder River in the west. Advanced investigations had been conducted to identify search intervals, removal rate of scavengers and the share of overlooked birds.

The number of birds found in the investigation corridor decreased from 42 to 19 after the mounting of the markers, which is highly significant (t-test). After including the correction value the calculated number of collision victims dropped from 201 to 38 after the installation of markers, which is a decrease of 81 %. These results lead to the conclusion that markers for bird protection can significantly reduce the rate of bird collision with power lines.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Das Untere Odertal ist eines der vogelartenreichsten Gebiete in ganz Deutschland, hier wurden bisher 293 Vogelarten nachgewiesen. Der Fluss und die Niederungslandschaft der Unteren Oder spielen für den Vogelschutz eine herausragende Rolle. Hier finden sich beispielsweise Deutschlands größte Population des Wachtelkönigs (Crex crex), eine große Population der seltenen Bekassine (Gallinago gallinago) und das einzige verbliebene Vorkommen des Seggenrohrsängers (Acrocephalus paludicola). Neben der Bedeutung der Oder mit angrenzender Aue für zahlreiche Brutvogelarten war besonders ihr Stellenwert als Vogelzugstraße ausschlaggebend für die Ausweisung des einzigen brandenburgischen Nationalparks. Der Talzug ist ein ganzjährig von ziehenden Vögeln auf ihren Wanderungen genutzter Weg, wobei die Tiere bevorzugt direkt am Oderstrom entlangziehen und die anliegenden Grünland- und Ackerflächen als Rastplätze nutzen. Auf den überschwemmten Wiesen sammeln sich zur Zeit der Winter- und Frühjahrsflutungen tausende Rastvögel aus Nord- und Osteuropa, z.B. nordische Gänse, Kranich (Grus grus) und Singschwan (Cygnus cygnus), Pfeif-, Spieß-, Löffel- und Krickente (Anas penelope, A. acuta, A. clypeata und A. crecca). Auch zahlreiche Singvögel folgen auf ihrem Zug dem Odertal (Dittberner 2014, Kalz & Knerr 2014).

Aus dieser überregionalen Bedeutung des Odertales als Vogelzugstraße ergibt sich ein hohes Konfliktpotenzial mit bestehenden technischen Einrichtungen wie z.B. Freileitungen, da Kollisionen von fliegenden Vögeln mit den Erd- und Leiterseilen meist zu tödlichen Verletzungen führen. Die Entfernung zu solchen in der freien Natur normalerweise nicht vorkommenden horizontal verlaufenden Strukturen kann von den meisten Vogelarten aufgrund ihres (je nach Art) geringen binokularen Sehfeldes nur schwer bzw. nicht rechtzeitig abgeschätzt werden. Dadurch fliegen viele Vögel entweder unmittelbar gegen das Leiterseil oder prallen beim Ausweichversuch gegen die noch schlechter wahrzunehmenden, da dünneren Erdseile an der Spitze der Freileitung. Bei einer 380-kV-Leitung ist vor allem der letztgenannte Fall anzunehmen, während ein Anflug gegen die Leiterseile wegen ihrer Bündelung und dadurch größeren Auffälligkeit eher seltener eintreten wird.

Die 50 Hertz Transmission GmbH hat daher 2013 die bestehende 380-kV-Leitung Vierraden-Krajnik 507/508 erstmalig mit Vogelschutzmarkierungen ausgerüstet. Die Maßnahme wurde durch eine Untersuchung zur Wirksamkeit der Vogelschutzmarkierung begleitet, um auf diese Weise verwertbare Erkenntnisse für künftige Maßnahmen zum Vogelschutz an Hochspannungsleitungen zu gewinnen. Hierfür wurde auf einer geeignet erscheinenden Untersuchungsfläche eine Zählung aller Anflugopfer (Kollisionsopfer) vor und nach der Montage der Vogelschutzmarkierungen im Bereich der Leitung durchgeführt.

Die 380-kV-Leitung Vierraden-Krajnik 507/508 liegt nördlich der Stadt Schwedt (Oder) im Landkreis Uckermark in Brandenburg. Vom Umspannwerk (UW) Vierraden aus verläuft die Leitungstrasse zunächst in nördlicher Richtung und danach weiter nach Osten bis zur polnischen Grenze bei Gartz/Friedrichsthal. Die gesamte Leitungstrasse vom UW bis zur deutsch-polnischen Grenze ist ca. 13,5km lang. Sie quert auf ihrem Weg ökologisch hoch sensible Bereiche von besonderer Bedeutung für den Natur- und Artenschutz, insbesondere den Vogelschutz (Kraatz 2005, Nationalparkverwaltung Unteres Odertal 2012 mdl., Kalz & Knerr 2014):

SPA-Gebiet Randow-Welse-Bruch (EU-Nr. 2751-421),

FFH-Gebiet Müllerberge (DE 2851-301), auch NSG (seit 1996),

LSG Nationalparkregion Unteres Odertal (Verordnung vom 06.01.1998),

Nationalpark Unteres Odertal (auch FFH-Gebiet: DE 2951-302 sowie SPA-Gebiet: DE 2951-401).

2 Technische Angaben zur Freileitung und zur Vogelschutzmarkierung

Bei der untersuchten 380-kV-Leitung Vierraden-Krajnik 507/508 handelt es sich um eine zwei-systemige 380-kV-Leitung. Die vorhandenen Leitungsmasten entsprechen der Donau-Mastbaureihe mit zwei Traversen und einer Erdseilspitze (Abb. 1).

Die Vogelschutzmarkierung wurde am 29. und 30.08.2013 auf dem Erdseil der 380-kV-Leitung montiert. Es wurden schwarze und weiße Spiral-Paare eingesetzt (Abb. 2), die gegenläufig montiert wurden. Die einzelnen Spiralen sind 53 cm lang und haben an der weitesten Stelle einen Durchmesser von 12,5cm. Die Spiral-Paare wurden im Abstand von 10 m (mittlerer Abschnitt eines Spannfeldes, 60 % des Feldes) bzw. 20 bis 25 m (Spannfeld-Randbereiche, jeweils 20 %) angebracht (Abb. 3).

3 Untersuchungsgebiet

Naturräumlich gehört das Untersuchungsgebiet zum Uckermärkischen Hügelland als Teil des Rücklandes der Mecklenburgischen Seenplatte und zum Odertal (Scholz 1962). Das Uckermärkische Hügelland (744) ist eine reliefstarke, wellige Grundmoränenplatte in einer Höhenlage von ca. 50–60 m üb. NN, die von Flussniederungen und langgestreckten, meist feuchten Senken durchzogen ist. Das östlich angrenzende Odertal stellt sich dagegen als eine in der Breite stark wechselnde (zwischen 2 und 7 km breite) Talniederung in einer Höhenlage von 2m üb. NN dar, die von verschiedenen randlichen Talsandflächen und -terrassen begleitet wird.

Der den Oderlauf (Westoder) begleitende Raum ist von einem intensiven Vogelzuggeschehen geprägt, da der Fluss eine bedeutende Leitlinie für ziehende Vögel vieler Arten darstellt. Daher schien es sinnvoll, als Untersuchungsraum einen Trassenabschnitt in der Oder-Niederung unmittelbar westlich des Flusses auszuwählen, der zugleich zum größten Teil Bestandteil des Nationalparks sowie des SPA-Gebietes „Unteres Odertal“ ist.

Nach einer Vorbesichtigung der odernahen Leitungstrasse am 26. August 2012 wurde der am nächsten zur Oder gelegene Leitungsabschnitt westlich des Flusses (Westoder) als besonders für den Untersuchungszweck geeignet angesehen und in Abstimmung mit der Staatlichen Vogelschutzwarte, dem Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg (LUGV) und dem Auftraggeber 50Hertz als Untersuchungsraum festgelegt. Dieser Abschnitt hat eine Länge von ca. 2,4 km, die Korridorbreite wurde auf ca. 100 m, d.h. ca. 54m Trassenbreite und 46m „Sicherheitszuschlag“, festgelegt.

Bereits bei der ersten Begehung stellte sich heraus, dass die für die Untersuchung ausgewählten Flächen unterschiedliche Vegetationsverhältnisse aufwiesen. Zum Teil waren die Flächen gemäht und kurzrasig, andere Teilflächen hingegen waren offenkundig keinem Mahdregime unterworfen und dadurch dicht und hoch (bis ca. 150cm) bewachsen. Auch auf gemähten Flächen wurden auf bestimmten Teilflächen aus Gründen des Vogelschutzes ungemähte Streifen mit hoher und dichter Vegetation stehen gelassen, v.a. um nicht flüggen Jungtieren und Junge führenden Elterntieren seltener Wiesenvögel (z.B. Wachtelkönig) Deckung und Ausweichlebensräume zu bieten. Ebenso war die Vegetation der gequerten Gräben und ihrer Böschungen zum Teil nicht gemäht.

Um die zu erwartenden Unterschiede bezüglich der Anzahl der Kollisionen auf verschiedenen Abschnitten der Leitung besser beurteilen zu können, wurde die Leitung zunächst in einen odernahen, einen mittleren sowie einen westlich gelegenen Leitungsabschnitt eingeteilt. Dies erbrachte jedoch nicht die erwarteten Unterschiede (stärkerer Vogelzug im unmittelbaren Oderbereich) und wurde daher bei der Auswertung nicht weiter analysiert.

Die Vogelschutzmarker wurden nicht auf der gesamten Leitung bis zur Oder, sondern lediglich bis zum letzten, westlich des Flusses stehenden Mast montiert, da sich der die Oder überspannende Leitungsabschnitt bereits im Verantwortungsbereich des polnischen Netzbetreibers befindet. Dadurch entstand ein unmittelbar an das Untersuchungsgebiet angrenzender Trassenabschnitt von ca. 100m, der dauerhaft ohne Vogelschutzmarker blieb. Dieser Abschnitt wurde 2012 und 2013 ebenfalls auf Kollisionsopfer untersucht und konnte daher als Kontrollabschnitt verwendet werden, um eventuelle Unterschiede in der Intensität des Vogelzugs erkennbar zu machen.

Abb.4 zeigt die Lage des Untersuchungsgebietes und die unterschiedliche Einsehbarkeit der Teilflächen sowie den östlich (odernah) gelegenen Teilabschnitt ohne Vogelschutzmarker:

4 Methoden

Für die Methode der Untersuchung von Anflugopfern von Vögeln an Freileitungen wurden in Absprache mit dem LUGV (Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Stein briefl. 2012) zu einem wesentlichen Teil die in den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse zur Kollisionsopfersuche und deren Auswertung an Windenergieanlagen (Niermann et al. 2007) verwendet. Für die Bewertung zu Grunde zu legen ist danach die Anzahl gefundener Kollisionsopfer unter Berücksichtigung mehrerer zusätzlich zu ermittelnder Korrekturfaktoren, wie Abtragsrate und Sucheffizienz. Erst aus der Verrechnung dieser Zahlen lässt sich die tatsächliche Anflugopferrate bestimmen.

Als Korrekturfaktoren wurden der Anteil übersehener Tiere (Sucheffizienz) sowie der Anteil der durch Aasfresser (Raubsäuger, Greifvögel oder Krähen) abgetragenen Kadaver (Abtragerate) angesehen. Diese beiden Korrekturfaktoren wurden vorab durch Tests ermittelt, wobei die Abtragerate zur Festlegung des Suchintervalls 2012 unmittelbar vor Beginn der Untersuchungen ermittelt werden musste.

Die Anflugopferrate pro Untersuchungsstrecke berechnet sich wie folgt (nach Dürr & Rasran 2013, Stein briefl. 2012):

H = T : (1 – N) : (1 – A) : (1 – F)

H = Hochrechnung Totfunde

T = tatsächlich gefundene Vögel

N = Anteil übersehener Tiere (die Sucheffizienz ist im Test zu ermitteln)

A = Anteil der durch Aasfresser abgetragenen Kadaver (im Test zu ermitteln)

F = Flächenanteil der nicht abgesuchten Fläche zur gesamten Untersuchungsfläche

Die Größe der Untersuchungsfläche ging nicht in die Rechnung ein, da sie bei der Voruntersuchung und der Suche nach Kollisionsopfern vor und nach Montage der Vogelschutzmarker identisch war.

Mit Hilfe der in den Voruntersuchungen 2012 ermittelten Abtragerate (s. Abschnitt 6) wurde in Absprache mit der Staatlichen Vogelschutzwarte ein Suchintervall von vier Tagen festgelegt, d.h. alle vier Tage wurde die Fläche unterhalb der Leitung auf Kollisionsopfer, an insgesamt 21 Tagen abgesucht. Dieses Suchintervall war einerseits ein Kompromiss zwischen möglichst hoher Fundwahrscheinlichkeit und praktikablem Begehungsaufwand, weil die verfügbaren finanziellen Mittel bei einem geringeren Suchintervall zu einer Verkürzung der Laufzeit der Untersuchung geführt hätten, andererseits ließen die Ergebnisse des Tests ein optimales Verhältnis zwischen Aufwand und Nachweisrate erwarten. Je nach Intensität des Vogelzugs, Unfallwahrscheinlichkeit von Zugvögeln (z.B. bei Nebel, Jagd) und Witterung („Zugwetter“, Regen) konnte der Begehungstag vom Kartierer vor Ort bei Bedarf um einen Tag vorgezogen oder auf den Folgetag verschoben werden. Dieses war 2012 einmal und 2013 dreimal nötig.

Die Begehungen im Untersuchungsjahr 2012 wurden, nach den Voruntersuchungen zur Ermittlung von Fund- und Abtragerate Ende August (Abschnitt 6), an 21 Terminen durchgeführt (am 02., 06., 10., 14., 18., 22., 26. und 30. September, 04., 08., 12., 16., 20., 24., 28. und 31. Oktober sowie 04., 08., 12., 16. und 20. November). 2013 wurde eine Voruntersuchung auf Kollisionsopfer, die schon vor Montage der Vogelschutzmarker verunglückt waren, am 30. August durchgeführt. Die für die Ermittlung der Kollisionsopfer nach Anbringung der Vogelschutzmarke durchgeführten Begehungen fanden ebenfalls an 21 Terminen statt (am 03., 07., 11., 15., 20., 23. und 27. September, 01., 05., 09., 13., 16., 21., 25. und 29. Oktober, 02., 06., 10., 13., 18. und. 22. November). Dabei wurde jeweils die Trasse in ihrer gesamten Länge von 2,4km und der Breite von ca. 100m sowie der Vergleichsabschnitt (Abb. 3) mit einer Länge von 100 m von einem Kartierer langsam begangen und auf Kollisionsopfer, Rupfungen und sonstige Kadaverteile abgesucht. Je nach Vegetation, Witterung und Fundrate lag der Zeitaufwand pro Begehung bei rund acht Stunden.

5 Voruntersuchungen

5.1 Abtragerate Eintagsküken

Zur Ermittlung der Abtragerate von Kollisionsopfern (= Anteil der durch Aasfresser wie Raubsäuger, Greifvögel oder Krähen abgetragenen Kadaver) wurden auf der Untersuchungsfläche am 27. August 2012, d.h. vor Beginn der ersten Suche nach Anflugopfern, 12 tote Eintagsküken ausgelegt.

Um die ausgelegten Kadaver wiederfinden zu können, wurden die Ablageorte nach Bedarf mit Farbspray oder Fähnchen markiert. Um zu verhindern, dass auch Aasfressern das Auffinden erleichtert wird, wurden die Küken in möglichst großer Entfernung zwischen jeweils zwei Markierungen ausgelegt. Die Entfernung der Markierungen orientierte sich an den Geländebegebenheiten.

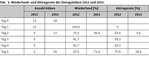

Die ermittelte Abtragerate wurde 2012 sowohl zur Festlegung des Suchintervalls als auch als Korrekturfaktor zur Ermittlung der „Dunkelziffer“ zwar verunglückter, aber von Aasfressern abgetragener Kollisionsopfer verwendet (Tab. 1).

2013 diente die gleiche Untersuchung nur der Ermittlung des Korrekturfaktors, da das Suchintervall bereits feststand. Daher musste die Untersuchung 2013 nicht vor Beginn der Kartierungen und nicht mehr in Eintagesabständen durchgeführt werden. Um die Genauigkeit zu erhöhen, wurden zur Ermittlung der Abtragerate 2013 am 23. Oktober 28 Eintagsküken auf der Fläche ausgelegt.

2012 war die Abtragerate relativ hoch, 2013 dagegen unerwartet niedrig (Tab. 1): Nach ca. zwei Wochen waren von den verbliebenen Eintagsküken nur noch schwer erkennbare Reste zu sehen, die Kadaver waren von Totengräberkäfern teilweise eingegraben worden.

Die Abtragerate der Eintagsküken zeigte zwischen den verschiedenen Abschnitten der Untersuchungsfläche sowie zwischen den einzelnen Tagen sehr große Unterschiede, die jedoch zufallsbedingt zu sein scheinen. Es gab keine erkennbare Korrelation zwischen der – vorab postulierten – Sichtbarkeit der Küken und der ermittelten Abtragerate. Zwischen den Leitungsabschnitten fanden sich insgesamt keine reproduzierbaren Unterschiede, der westlichste Abschnitt hatte z.B. 2012 die höchste, aber 2013 die niedrigste Abtragerate.

Der Abtragerate 2012 ließ sich entnehmen, dass nach zwei Tagen noch 75 % der ausgelegten Kadaver, nach vier Tagen 42 % und nach sechs Tagen 25 % wiederauffindbar waren; d.h. nach zwei Tagen Liegezeit sollten noch drei von vier verunglückten Vögeln, nach vier Tagen noch beinahe jeder zweite und nach sechs Tagen noch jedes vierte Kollisionsopfer im Gelände zu finden sein. Bei realen Anflugopfern ist die Fundwahrscheinlichkeit sogar höher, da z.B. am vierten Tag nicht nur Kollisionsopfer von vor vier Tagen, sondern auch solche vom selben Tag, von gestern, vorgestern und vor drei Tagen vorhanden sein sollten. Als Kompromiss zwischen möglichst hoher Fundwahrscheinlichkeit und praktikablem Begehungsaufwand wurde 2012 in Absprache mit der Staatlichen Vogelschutzwarte und dem LUGV ein Rhythmus von vier Tagen als Begehungsintervall festgelegt, so dass im Zeitraum zwischen Anfang September und Ende November 2012 insgesamt 21 Begehungen erfolgen konnten.

Die Daten von 2013 zeigen, dass die Abtragerate nicht in jedem Jahr gleich hoch war: der Wiederholungstest ergab, dass nach zwei Tagen noch fast alle (96 %) und nach sechs Tagen noch ca. drei von vier Kadavern (71 %) auffindbar waren. Nach vier Tagen (nicht im Gelände überprüft) betrug die Fundrate rechnerisch 84 %; dies entspricht einer Abtragerate von 16 %. Insgesamt war also die Antreffwahrscheinlichkeit nach zwei, vier und sechs Tagen Liegezeit 2013 gegenüber 2012 jeweils deutlich höher. Aus Gründen der Vergleichbarkeit erfolgte aber 2013 keine Änderung des Begehungsrhythmus.

Für die Auswertung der Daten wird die Abtragerate nach vier Tagen zugrunde gelegt (2012: 59 %, 2013: 16 %), so dass sie mit dem festgelegten Suchintervall korrespondiert.

5.2 Abtragerate Anflugopfer

Einige aufgefundene Kollisionsopfer verblieben im Gelände, um deren Abtragerate mit derjenigen der ausgelegten Eintagsküken vergleichen zu können. Hierbei wurde festgestellt, dass ausgewachsene, voll befiederte Vögel häufig länger im Gelände erkennbar blieben als die vorab untersuchten Eintagsküken. Bei von Prädatoren abgetragenen Kollisionsopfern waren oft die Schwungfedern, z.T. auch die Flügel abgebissen worden, bei vielen Vögeln war auch das Kleingefieder gerupft. Dadurch entstanden häufig auch nach mehreren Tagen noch identifizierbare „Federwolken“. Zum Teil waren diese Rupfungen sogar besser auffindbar als die kompletten Kadaver, da sie sich über größere Flächen verteilt hatten und dadurch stärker auffielen.

Die maximale Nachweiszeit der im Untersuchungszeitraum aufgefundenen Kollisionsopfer lag bei ca. 2,5 Wochen, danach waren die Kadaver verwittert und auch Rupfungen durch Witterungseinflüsse nicht mehr zu erkennen. Die Schätzung der Liegezeit bei sehr großen Vögeln, die offensichtlich bereits vor dem Untersuchungszeitraum verunglückt waren und von denen v.a. Knochen gefunden wurden, betrug z.T. über vier Wochen. Da von diesen Tieren aber das Kollisionsdatum nicht bekannt war, sind keine exakten Angaben zur Nachweisdauer möglich. Offenbar verunglückten große Vögel eher selten, waren aber z.T. besonders lange im Gelände nachweisbar. 2012 wurde bei acht von 37 Kadavern (22 %) eine Liegedauer von ≥4 Tagen eingeschätzt, 2013 lag sie nur bei einem von 19 Kadavern (5 %) bei ≥4 Tagen.

5.3 Sucheffizienz

Zur Ermittlung der Sucheffizienz wurden am 02. November 2012 zehn Spielzeugfiguren in „Kleinvogelgröße“ (5–7cm Durchmesser) auf der Trasse verteilt. Die Kontrollflächen wurden so ausgewählt, dass Flächen mit unterschiedlicher Vegetationshöhe möglichst ihrem Anteil im Gebiet entsprechend vertreten waren. Am 04.11.2012, d.h. bei der folgenden Begehung, wurden durch den Kartierer, der die Auslege-Orte nicht kannte, fünf der Testfiguren gefunden, d.h. die Fundrate betrug bei der ersten Begehung 50 %. Am 08.11.2012 wurde eine weitere Testfigur gefunden, d.h. nach zwei Begehungen betrug die Fundrate 60 %. Die übrigen vier Testfiguren wurden bis zum Ende der Untersuchungen am 16.11.2012, d.h. während vier Begehungen, nicht gefunden. Die ermittelte Fundrate von 50 % bei der ersten Begehung wurde für die Auswertung der Daten von 2012 verwendet.

2013 wurden ebenfalls zur Ermittlung der Sucheffizienz 20 Spielzeugobjekte als Testfiguren ausgelegt (am 22. September). Ebenso wie 2012 wurden die Kontrollflächen so ausgewählt, dass Flächen mit unterschiedlicher Vegetationshöhe möglichst ihrem Anteil im Gebiet entsprechend vertreten waren. Acht der Testfiguren, d.h. 40 %, wurden vom Kartierer bei der darauf folgenden Begehung am 23. September 2013 gefunden, drei weitere am 27. September, zwei am 09. und eins am 13. Oktober 2013. Sechs Testfiguren wurden bis zum 23. Oktober 2013 nicht gefunden. Als Korrekturfaktor für die Ermittlung der Kollisionsopfer wurden die Funde der ersten Begehung nach der Auslegung verwendet. Die als Korrekturfaktor verwendete Fundrate der Testfiguren 2013 betrug daher 40 %.

6 Ergebnisse

6.1 Suche nach Anflugopfern 2012 (ohne Vogelschutzmarker)

2012 wurden auf der Untersuchungsfläche insgesamt 46 Vögel gefunden. In einem Fall (Wacholderdrossel am 28. Oktober 2012) handelte es sich wahrscheinlich um das Opfer eines Wanderfalken, da das Tier an einem bekannten Rupfungsplatz lag und die Federn erkennbar ausgerupft (nicht abgebissen) worden waren. Drei der Funde erfolgten bei Begehungen im Zeitraum vom 27. bis 31. August 2012, konnten aber für die Auswertung nicht verwendet werden, da im Vergleichszeitraum (Ende August 2013) die Vogelschutzmarker noch nicht montiert waren und es deshalb 2013 keine vergleichbare Begehung gab. Verwendet wurden daher in beiden Jahren erst die Funde ab Anfang September.

Bei 42 Tieren ist von einer Kollision mit der 380-kV-Leitung im Zeitraum September bis November 2012 auszugehen.

Entsprechend der in Abschnitt 3 dargelegten Methode berechnet sich die Anflugopferrate 2012 unter Berücksichtigung der zusätzlich ermittelten Korrekturfaktoren wie folgt:

T = Anzahl gefundener Anflugopfer = 42

N = Anteil übersehener Tiere = 100 – Fundrate, experimentell ermittelt nach Einarbeitung des Kartierers = 50 %

A = Abtragerate nach vier Tagen, experimentell ermittelt = 58,3 %

F = Flächenanteil der nicht abgesuchten Fläche zur gesamten Untersuchungsfläche = 0

H errechnet sich dann wie folgt:

H = 42 : 0,5 : 0,417 : 1 = 201

201 Kollisionsopfer auf 2,4km Leitungsstrecke entsprechen dem rechnerischen Wert von rund 84 Kollisionsopfern je Leitungskilometer während der Zeit (80 Tage) des Herbstzuges vor Montage der Vogelschutzmarker.

6.2 Suche nach Anflugopfern 2013 (mit Vogelschutzmarker)

2013 wurden insgesamt 24 Vögel gefunden. Eines der Tiere war offensichtlich kein Kollisionsopfer, sondern sehr wahrscheinlich Beute eines gleichzeitig im Gebiet beobachteten Wanderfalken. Möglicherweise war der Anteil der Rupfungen an den aufgefundenen Tieren noch höher: 2013 wurden nur an zwei von sieben Masten insgesamt sechs tote Vögel gefunden, davon fünf an einem Mast, der als Sitzplatz des Wanderfalken aufgefallen war. Da die genaue Todesursache der Tiere jedoch nicht bestimmt werden konnte, wurden sie den Kollisionsopfern zugerechnet.

Zwei Kollisionsopfer wurden am 30. August 2013 gefunden, waren also mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits vor Montage der Vogelschutzmarker verunglückt; dies traf sehr wahrscheinlich auch auf zwei weitere Vögel zu, von denen am 11. und 15. September stark verweste Reste gefunden wurden. Damit verblieben 19 Kollisionsopfer nach Montage der Vogelschutzmarker für die Berechnung, 2012 waren es 42 Kollisionsopfer.

Die Anflugopferrate 2013 berechnet sich wie folgt:

T = Anzahl gefundener Anflugopfer = 19

N = Anteil übersehener Tiere = 100– Fundrate, experimentell ermittelt nach Einarbeitung des Kartierers = 60 %

A = Abtragerate nach 4 Tagen, aus den experimentell ermittelten Daten berechnet = 16,1 %

F = Flächenanteil der nicht abgesuchten Fläche zur gesamten Untersuchungsfläche = 0

H = 19 : 0,6 : 0,839: 1 = 38

38 Kollisionsopfer auf 2,4km Leitungsstrecke entsprechen dem rechnerischen Wert von ca. 16 Kollisionsopfern je Leitungskilometer während der Zeit (81 Tage) des Herbstzuges nach Montage der Vogelschutzmarker.

6.3 Kontrollabschnitt

Im Kontrollabschnitt, der dauerhaft ohne Vogelschutzmarkierung blieb (s. Abschnitt 4, Abb. 3), wurden 2012 drei und 2013 acht Kollisionsopfer gefunden.

Bei Verwendung des Korrekturfaktors ergibt dies folgende Ergebnisse:

2012

T = Anzahl gefundener Anflugopfer = 3

N = Anteil übersehener Tiere = 100– Fundrate, experimentell ermittelt nach Einarbeitung des Kartierers = 50 %

A = Abtragerate nach 4 Tagen, experimentell ermittelt = 58,3 %

F = Flächenanteil der nicht abgesuchten Fläche zur gesamten Untersuchungsfläche = 0

H = 3 : 0,5 : 0,417: 1 = 14,4

2013

T = Anzahl gefundener Anflugopfer = 8

N = Anteil übersehener Tiere = 100– Fundrate, experimentell ermittelt nach Einarbeitung des Kartierers = 60 %

A = Abtragerate nach 4 Tagen, aus den experimentell ermittelten Daten berechnet = 16,1 %

F = Flächenanteil der nicht abgesuchten Fläche zur gesamten Untersuchungsfläche = 0

H = 8 : 0,6 : 0,839: 1 = 15,9

14,4 bzw. 15,9 Kollisionsopfer auf 0,1km Leitungsstrecke entsprechen dem rechnerischen Wert von ca. 144 bzw. 159 Kollisionsopfern je Leitungskilometer während der Zeit des Herbstzuges (80 bzw. 81 Tage) auf dem Kontrollabschnitt ohne Vogelschutzmarker.

Diese Werte könnten darauf hinweisen, dass der Vogelzug im Untersuchungsgebiet 2013 eher stärker war als 2012, aber auf keinen Fall geringer.

7 Auswertung und Vergleich der Anflugopfer 2012 und 2013

7.1 Übersicht

Die Art der Tiere konnte in fast allen Fällen bestimmt werden, Alter und Geschlecht waren dagegen nur selten erkennbar.

Die große Zahl der an der Leitung verunglückten Kleinvögel zeigt, dass Vögel aller Größenklassen an den Erdseilen verunglücken können und kleine Vögel keinesfalls – wie aufgrund ihrer geringen Körpergröße und der Größenrelation zu den Leiterseilen zu vermuten wäre – einen Vorteil hinsichtlich der Erkennung von Stromleitungen besitzen. Entgegen der Erwartung wurden auch sehr kleine Vögel (Wintergoldhähnchen – Regulus regulus, Waldlaubsänger – Phylloscopus sibilatrix, Rotkehlchen – Erithacus rubecula) als Kollisionsopfer gefunden.

Die Verteilung der Kollisionsopfer zeigt den Rückgang v.a. bei den kleinen und mittleren Vogelarten, die auch den größten Teil der gefundenen Vögel ausmachten.

Der Rückgang der Kollisionsopfer nach Montage der Vogelschutzmarker zeigte sich v.a. bei den Drosseln (Rückgang von 25 auf 5) und den mittelgroßen Vögeln (von 7 auf 1). Bei den übrigen Gruppen waren die Unterschiede eher gering. Auf Grund der kleinen absoluten Zahlen sind diese Ergebnisse jedoch nicht gesichert.

Auch die Einsehbarkeit der Biotope, charakterisiert durch Höhe und Dichte des Bewuchses, spiegelte sich nicht eindeutig in der Zahl der gefundenen Kollisionsopfer. Allerdings wurden (erwartungsgemäß) in den sehr schlecht einsehbaren Flächen mit hoher, sehr dichter Vegetation nur wenige Tiere gefunden. Auf den gut einsehbaren Flächen war dagegen die Anzahl aufgefundener Anflugopfer sehr unterschiedlich und entsprach eher der lokalen Abtragerate und dem dort stattfindenden Vogelzug als der vorhandenen Vegetationsdichte.

7.2 Statistische Auswertung

Zu erwarten war, dass die Anzahl der Kollisionsopfer nach der Montage der Vogelschutzmarker abnimmt (Ausgangshypothese, Abb. 5).

Zur statistischen Auswertung wurde der t-Test für gepaarte Stichproben verwendet. Das Verfahren untersucht, ob sich die Mittelwerte von zwei verbundenen Stichproben signifikant unterscheiden. Dazu wird jeder Begehung 2012 eine Begehung 2013 gegenüber gestellt.

Hypothese: Die Anzahl der Kollisionsopfer nimmt nach der Montage der Vogelschutzmarker ab.

Gegenhypothese: Die Anzahl der Kollisionsopfer ist nach der Montage der Vogelschutzmarker genauso groß oder größer als vor der Montage.

Die Prüfgröße t berechnet sich wie folgt (die Berechnung wurde mit Excel durchgeführt):

d- = Mittelwert der Differenzen = 1,1

sd = Standardabweichung der Differenzen = 1,3

N = Stichprobengröße = 21

t = 1,1 / 1,3 * 4,58 = 3,9

Die Irrtumswahrscheinlichkeit p beträgt 0,0002 < 0,0005, d.h. das Ergebnis ist hochsignifikant.

Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,02 % ist die Hypothese richtig: Die Anzahl der Kollisionsopfer nahm nach Montage der Vogelschutzmarker hochsignifikant ab.

Damit kann als gesichert gelten, dass die gewählte Methode zur Markierung von Hochspannungsleitungen mit Vogelschutzmarkern geeignet ist, das Problem des Leitungsanflugs von Vögeln erheblich zu vermindern, auch wenn sie derartige Verluste nicht völlig verhindern kann.

7.3 Vergleich der Anflugopfer unter Berücksichtigung der ermittelten Korrekturfaktoren

Ausgehend von den absoluten Zahlen der gefundenen Anflugopfer in 2012 (42) und 2013 (19) ergibt sich nach Montage der Vogelschutzmarkierung eine Verringerung der Kollisionsopfer um rund 55 %.

Um jedoch eine fundierte Bewertung der Wirksamkeit der Vogelschutzmarkierung zu erhalten, sind entsprechend der in Abschnitt 3 dargelegten Methode die zusätzlich ermittelten Korrekturfaktoren Sucheffizienz und Abtragerate zu berücksichtigen.

Die Anzahl der Kollisionsopfer, berechnet nach der dargestellten Formel, verminderte sich nach Montage der Vogelschutzmarker auf dem 2,4km langen Leitungsabschnitt des Untersuchungsgebietes von 201 auf 38 Kollisionsopfer. Das zeigt eine Abnahme der Kollisionsopfer nach Montage der Vogelschutzmarker um 81 %, während es im unmarkierten Kontrollabschnitt zeitgleich einen Anstieg um ca. 11 % gab.

8 Diskussion

Mit der Untersuchung wurde beabsichtigt, die Eignung einer Leitungsmarkierung mit sich gegenüberliegenden schwarzen und weißen Spiralen in den Abständen von 10m im Mittelbereich und von 25m in den Randbereichen der Maste zur Reduzierung von Vogelkollisionen zu testen.

Bei einer Recherche zu in der Vergangenheit durchgeführten Arbeiten wurde festgestellt, dass die bisher veröffentlichten Untersuchungen zum Teil methodische Schwächen aufwiesen oder aufgrund des Untersuchungsdesigns nur von eingeschränkter Aussagekraft bzw. Übertragbarkeit waren. Hierzu sei nachfolgend auf einige häufig in Freileitungsplanungen zitierte Untersuchungen hingewiesen.

Koops (1982) führte bei seiner Vorher-Nachher-Untersuchung keine Abtrags- und Sucheffizienzuntersuchungen durch. In Sudmann (2000) wurde ausschließlich das Anflugverhalten von Gänsen durch Beobachtung am Tage untersucht. Zu den Abständen der Insulok-Kabelbänder und deren Größe wurden keine Angaben gemacht. Es erfolgte auch keine Suche von Anflugopfern. Bei der von Brauneis (2003) durchgeführten Untersuchung wurden unterschiedliche Leitungsabschnitte mit unterschiedlichen Längen (markierte Strecke = 4298m und unmarkierte Strecke = 440m) in unterschiedlichen örtlichen Lagen verglichen. Die Untersuchung von Fangrath (2004) in den Offenbacher Niederwiesen wurde auf 1,4km Länge einer 110-kV-Trasse anhand von videogestützten Durchflugsanalysen durchgeführt. Dazu wurden sämtliche Stromleiter sowie der obere Null-Leiter alle 10m mit großen Markern versehen. Allerdings erfolgte die Untersuchung ausschließlich an Störchen und ist daher nicht auf andere Arten übertragbar. Das an der Freileitung über den Alfsee von Bernshausen et al. (2014) ermittelte Untersuchungsergebnis kann nur auf die hierbei intensiv beobachteten Möwen, Kormorane und Enten übertragen werden, da eine belastbare Anflugopfersuche nicht stattgefunden hat. Die an einem Absperrbauwerk des Alfsees (Genist des Rosts des Auslaufbeckens) aufgefundenen Vogelkadaver als Grundlage für eine Kollisionsrate zu verwenden, kann nicht überzeugen, da unbekannte Verluste durch Raubfische, Möwen oder Absinken im Wasser nicht ausgeschlossen werden können.

Im Ergebnis der kritischen Auseinandersetzung mit den o.g. Untersuchungen wurden für die Studie an der Leitung Vierraden-Krajnik die folgenden Parameter festgelegt:

Untersuchung in einer von Vögel stark frequentierten Flussaue,

Vor- und Nachher-Untersuchung zeitnah, im gleichen Zeitraum (Herbstzug) und im gleichen Streckenabschnitt,

Anwendung einer festgelegten Suchdauer und Suchfrequenz (Suchintensität),

es werden alle Vogelarten untersucht,

Fehlerbereinigung durch Untersuchung der Abtragerate und der Sucheffizienz,

genaue Beschreibung der Markierungsmethode.

Die Untersuchung zeigt, dass die angebrachten Vogelschutzmarker geeignet sind, das Anflugrisiko für fliegende Vögel signifikant zu senken. Das belegen sowohl die Fundzahlen als auch die mittels Korrekturfaktoren berechneten Kollisionsopfer-Zahlen.

Bei der Bewertung der Ergebnisse und dem Vergleich zwischen 2012 und 2013 ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die berechnete Zahl der Anflugopfer insgesamt eher zu hoch liegen dürfte. Gründe dafür sind folgende:

Die Eintagsküken wurden alle am gleichen Tag ausgelegt und verblieben dort eine definierte Zahl von Tagen bis zur Kontrolle. Kollisionsopfer dagegen fallen fortlaufend an, so dass der Abstand bis zur nächsten Kontrolle z.T. viel kürzer ist.

Die Abtragerate der Kollisionsopfer war geringer als die der als Testkadaver verwendeten Eintagsküken. Bei den ausgewachsenen Kollisionsopfern verblieben oft Gefiederreste im Gelände, die noch tagelang nach dem Abtrag auffindbar waren, während die ausgelegten Eintagsküken, die statt Federn Daunen trugen, vollständig abgetragen wurden.

Die Fundrate der Kollisionsopfer dürfte höher liegen als die der Testfiguren (kleine Spielzeugfiguren), da die oben genannten Gefiederreste sich häufig über eine größere Fläche verteilten und dadurch im Gelände auffälliger und besser sichtbar waren.

Die Lage der Untersuchungsfläche nahe der Oder, welche für ziehende Vögel durch ihre Attraktivität eine wichtige Leitlinie darstellt und deshalb häufig von Vögeln aufgesucht wird, ist nicht typisch für die Gesamtleitung oder gar für andere Hochspannungstrassen, die größtenteils in anderen, nicht so stark beflogenen Landschaftstypen verlaufen, auch wenn sich das nicht im Artenspektrum der gefundenen Vögel niederschlägt. Die Anzahl der Kollisionsopfer aus dem untersuchten Gebiet kann daher nicht auf andere Jahreszeiten, die gesamte Leitung oder andere Trassen übertragen werden, z.B. um eine jährliche Anflugrate je Streckenkilometer Hochspannungsleitung zu ermitteln. Beim Unteren Odertal handelt sich um ein Ausnahmegebiet mit einer extrem hohen Zugvogeldichte. Zudem wurden die Untersuchungen zur Zeit des Herbstzuges durchgeführt, in der besonders viele Zugvögel das Gebiet passieren.

Die Wirksamkeit der Vogelschutzmarker hingegen ist universell und auf andere Gebiete und wahrscheinlich auch Jahreszeiten übertragbar. In anderen, weniger von Zugvögeln frequentierten Landschaften und außerhalb der Zugzeiten ist insgesamt mit deutlich geringeren Kollisionsopfer-Zahlen zu rechnen. An der besseren Erkennbarkeit des Erdseils und den dadurch verringerten Opferzahlen dürfte sich unabhängig von Ort, Lage und Jahreszeit aber prinzipiell nichts ändern.

Unter http://www.nul-online.de (>> Service >> Download) kann eine Tabelle mit einer Beschreibung der Fundumstände der einzelnen Anflugopfer eingesehen werden.

Literatur

Bernshausen, F., Kreuzinger, J., Richardz, K., Sudmann, R. (2014): Wirksamkeit von Vogelabweisern an Hochspannungsfreileitungen. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (4), 107-115.

Brauneis, W., Watzlaw, W., Horn, L. (2003): Das Verhalten von Vögeln im Bereich eines ausgewählten Trassenabschnittes der 110 KV-Leitung Bernburg – Susgke (Bundesland Sachsen-Anhalt). Flugreaktionen, Drahtanflüge, Brutvorkommen. Ökol. Vögel 25, 69-115 .

Clauß, G., Finze, F.R., Partzsch, L. (1995): Statistik für Soziologen, Pädagogen, Psychologen und Mediziner, Band 1. Harri Deutsch, Thun und Frankfurt am Main.

Dittberner, W. (2014): Die Vogelwelt des Nationalparks Unteres Odertal. Natur & text, Rangsdorf.

Dürr, T., Rasran, L. (2013): Schlagopfer und Gittermasten: Untersuchungen der Fundhäufigkeit, des Brutbestandes und des Bruterfolgs von Greifvögeln in zwei Windparks in Brandenburg. In: Hötker, H., Krone, O., Nehls, G., Hrsg., Greifvögel und Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungsvorschläge, Schlussbericht für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Michael-Otto-Institut im NABU, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, BioConsult SH, Bergenhusen, Berlin, Husum, 287-301.

Fangrath, M. (o.J.): http://pfalzstorch.blogspot.de/2007/06/weistorchforschung-und-weistorchschutz.html.

Gatter, W. (2000): Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. 30 Jahre Beobachtung des Tagzugs am Randecker Maar. Aula, Wiebelsheim, 656S.

Kalz, B., Knerr, R. (2014): Nationalparkplan Unteres Odertal. Bd. 2, Kap. 3.4: Fauna Bestand. Internet: http://www.nationalpark-unteres-odertal.eu/index.php/nationalparkplan/.

Koops, F.B.J., de Jong, J. (1982): Vermindering van draadslachtoffers door markering van hoogspanningsleidingen in de omgeving van Heerenveen. Het Vogeljaar 30 (6), 308-316.

Kraatz, U. (2005): Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Randow-Welse-Bruch. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 14 (3/4), 116-119.

LUGV Brandenburg, Abt. GR: Nationalparkverwaltung (Hrsg., 2012): Nationalparkplan Unteres Odertal. 3 Bde., Criewen.

Niermann, I., Behr, O., Brinkmann, R. (2007): Methodische Hinweise und Empfehlungen zur Bestimmung von Fledermaus-Schlagopferzahlen an Windenergiestandorten. Nyctalus 12 (2-3), 152-162.

Sachs, L. (1992): Angewandte Statistik. Springer, Heidelberg/Berlin.

Scholz, E. (1962): Die naturräumliche Gliederung Brandenburgs. Pädag. Bezirkskabinett Potsdam, 93S.

Sudmann, S.R. (2000): Das Anflugverhalten von überwinternden arktischen Wildgänsen im Bereich von markierten und unmarkierten Hochspannungsfreileitungen am Niederrhein. Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

Anschriften der Verfasser(innen): Dr. Beate Kalz und Ralf Knerr, Landschaft · Planung · Biologie, Friedenstraße 14, D-12555 Berlin, E-Mail kalz@rabe-buero.de; Elke Brennenstuhl, 50Hertz Transmission GmbH, c/o Der Thünker – Business Center, Bundeskanzlerplatz 2-10, D-53113 Bonn; Ulf Kraatz, Försterweg 24, D-16306 Casekow, OT Blumberg; Tobias Dürr, Staatliche Vogelschutzwarte, Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg, Buckower Dorfstraße 34, D-14715 Nennhausen/OT Buckow; Andreas Stein, Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg, Müllroser Chaussee 50, D-15236 Frankfurt/Oder.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.