Naturschutzfachliche Kriterien für die Ausweisung von Nationalparks

Abstracts

Das deutsche Schutzgebietssystem muss besonders im Hinblick auf die Ausweisung neuer Nationalparks erweitert werden. Das entspricht u.a. der Forderung von Ökologen sowie Naturschutzverbänden, ist aber auch aufgrund nationaler und internationaler Vorgaben des Naturschutzes notwendig. Um die Auswahl von Potenzialgebieten auf naturschutzfachlich geeignete und dem Schutzgebietsstatus entsprechende Flächen einzugrenzen, müssen qualitativ und quantitativ hohe Vorgaben und Kriterien erfüllt werden. Diese ergeben sich in Deutschland seitens des Gesetzgebers, aber auch seitens anderer Vorgaben wie der nationalen Biodiversitätsstrategie oder den Richtlinien der IUCN.

In vorliegender Arbeit wird das Potenzialgebiet „Nördlicher Steigerwald“ im Hinblick auf sieben naturschutzfachliche Nationalparkvoraussetzungen überprüft. Im Zuge dessen wird u.a. erläutert, wie das Kriterium „Naturnähe“ in der Bewertung berücksichtigt wurde und gegebenenfalls für die Auswahl und Planung weiterer Nationalparkgebiete herangezogen werden kann. Für den Nördlichen Steigerwald ergibt sich eine hohe Präferenz für die Ausweisung als Nationalpark.

Nature Conservation Criteria for the Designation of National Parks – Survey using the example of the potential national park “Nördlicher Steigerwald”

The German system of protected areas needs to be extended particularly regarding the designation of new national parks. This step has been required by ecologists as well as nature conservation organisations and also corresponds with national and international standards. In order to localise appropriate areas it is essential to analyse if these regions actually meet the assumed criteria for a national park status in terms of quality and size. In Germany these criteria have been defined legally but also refer to other requirements such as the National Biodiversity Strategy and guidelines of the IUCN.

The study reviews the potential national park area “Nördlicher Steigerwald” focussing on seven functional conditions. In this context it also outlines how the factor “closeness to nature” has to be considered and evaluated. This approach might be applied for the selection and planning of further national park areas. For the area “Nördlicher Steigerwald” the analysis revealed a high priority for its designation as national park.

- Veröffentlicht am

1 Wunsch und Dringlichkeit der Erweiterung des deutschen Nationalparksystems

Prozessschutz, der in der Regel nur mit einer Nationalparkausweisung einhergeht, wird als wichtiges Instrument im Naturschutz angesehen (Peterson 2006, Scherzinger 1996). Von Wissenschaftlern, Naturschutzverbänden und Bürgerinitiativen wird zum Teil auch deshalb immer häufiger der Ausbau des bestehenden deutschen Nationalparksystems gefordert. Der Bedarf geht allerdings über den Erweiterungswunsch von Organisationen und Bürgern hinaus und lässt sich aus naturschutzfachlicher Sicht vielfältig begründen. So hat sich zwar in den letzten Jahren im Bereich der Neuausweisung von Großschutzgebieten viel getan (Ausweisung des Nationalparks Nordschwarzwald sowie zweier neuer Biosphärenreservate und die Neuausweisung mehrerer Naturparks), jedoch besteht weiterhin eine große Lücke im Bereich der durch großflächigen Prozessschutz herausragenden Nationalparks (NLP).

Die derzeit durch NLP abgedeckte terrestrische Fläche beträgt in Deutschland 204491ha, was etwa 0,57 % des Bundesgebietes entspricht (BfN 2014). In den 15 deutschen NLP sind die Meeres- und Küstenlandschaften formal gut repräsentiert, während Mängel besonders im nordwestdeutschen Tiefland, im südwest- bzw. süddeutschen Mittelgebirgs-/Schichtstufenland sowie im Alpenvorland bestehen (Altemeier & Scherfose 2009, Panek 2011, Scherfose et al. 2013). Insbesondere gelten Buchenwald-Ökosysteme als unterrepräsentiert (Haber 2002, Knapp 2000, Panek 2011), da bedeutende Buchenwaldanteile in nur sieben der 15 NLP zu finden sind. „Jasmund“, „Hainich“ und „Kellerwald-Edersee“ gelten als reine Buchenwaldnationalparks. Sie machen zusammen eine Fläche von 16240ha aus. Streng geschützt, also ohne jegliche forstwirtschaftliche Nutzung, sind jedoch nur insgesamt etwa 13445ha, was dem Anteil der jeweiligen Kernzonen entspricht.

Bei der Betrachtung der Flächenanteile, die NLP in anderen Ländern einnehmen, hat Deutschland Nachholbedarf. Als Beispiel seien Frankreich mit 2,2 %, die Niederlande mit 2,45 % und Österreich mit 3,0 % genannt (Altemeier & Scherfose 2009).

Ein weiterer Grund, der für die Notwendigkeit der Ausweisung weiterer NLP spricht, ist die Schaffung eines länderübergreifenden Biotopverbunds. Dieser setzt sich aus einem System großflächiger Schutzgebiete als Dauerlebensraum, Trittsteinbiotopen und einem Verbund der punktuell verbreiteten Lebensräume durch Korridorbiotope zusammen (Jedicke 1994). Im Rahmen der nationalen Biodiversitätsstrategie hat sich Deutschland dazu verpflichtet, bis 2020 die ökologische Durchlässigkeit zerschnittener Räume wiederherzustellen (BMU 2007). Dieses Ziel wurde in §20 des Bundesnaturschutzgesetzes durch die Forderung nach einem Biotopverbund auf 10 % der Landesfläche implementiert (BMJ 2009). NLP sind zum Erreichen des Ziels deshalb vielversprechend, da sie aufgrund ihrer Großräumigkeit und internationalen Relevanz zumindest theoretisch eine wichtige Grundlage des Biotopverbundsystems darstellen. Die Großflächigkeit kann teilweise auch den Flächenansprüchen besonders sensibler Arten (z.B. Wildkatze, Felis silvestris) genügen. Peterson (2006) hält neben Natura-2000- und Naturschutzgebieten besonders NLP für das Rückgrat des Biotopverbunds.

Deutschland trägt internationale Verantwortung für das Ökosystem Buchenwald. Natürliche und anthropogen bedingte Einflüsse haben bewirkt, dass das ursprünglich fast komplett mit Wald bedeckte Europa heute nur noch einen Waldanteil von 26,7 % aufweist. Das in Europa vorherrschende landschaftsprägende und endemische Ökosystem „Rotbuchenwald“ würde auf zwei Dritteln der Landesfläche Deutschlands vorkommen (Hoffmann & Panek 2007). Durch anthropogene Beeinflussung (Rodung, Waldumbau in Nadelforste, Nutzungsänderung) wächst die Rotbuche aber nur noch auf etwa 7 % ihres ursprünglichen Areals, in Deutschland macht der Anteil von Buchenwäldern an der Landesfläche nur etwa 4,5 % (1,56 Mio. ha) aus. Alte Buchenwälder, die älter als 160 Jahre sind, haben dabei einen Anteil von 0,27 % an der Bundesfläche und kommen fast ausschließlich auf schwer zu bewirtschaftenden Flächen vor (BMU 2011, Hoffmann & Panek 2007).

Diese Zahlen verdeutlichen den drastischen Rückgang des Buchenanteils in europäischen Wäldern. Aufgrund der großflächigen Vernichtung eines ursprünglich so weit verbreiteten Ökosystems hat Deutschland eine herausgehobene internationale Verantwortung im Bezug auf den Schutz der Rotbuchenwälder. Bedenkt man, dass 25 % des Weltareals der Buchenwälder ursprünglich in Deutschland beheimatet waren, ist der Anteil von 0,05 % an Buchenwäldern, der effektiv durch NLP geschützt wird, nicht ausreichend: Er repräsentiert diese Ökosysteme nicht im nötigen Umfang.

Nationale und internationale Naturschutzvorgaben heben die Notwendigkeit der Ausweisung neuer NLP zusätzlich noch hervor. Mit der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt (BMU 2007) hat die Bundesregierung ihren Beitrag zur Convention on Biodiversity (CBD) 1992 festgelegt. Darin sind u.a. folgende Ziele formuliert:

Bis zum Jahr 2010 besitzt Deutschland auf 10 % der Landesfläche ein repräsentatives und funktionsfähiges System vernetzter Biotope. Dieses Netz ist geeignet, die Lebensräume der wildlebenden Arten dauerhaft zu sichern und ist integraler Bestandteil eines europäischen Biotopverbunds (S. 28f.).

Auf 2 % der Fläche Deutschlands soll sich bis 2020 die Natur wieder nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten ungestört entwickeln und Wildnis entstehen (S. 29).

Der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung beträgt 5 % der Waldfläche (S.31). Eine natürliche Entwicklung auf 10 % der Waldfläche im Besitz der öffentlichen Hand soll ebenfalls bis 2020 ermöglicht sein (S. 45).

Großräumige, unzerschnittene Waldgebiete sollen erhalten werden (S. 32).

Der Freistaat Bayern entwickelte 2008 als zusätzlichen Beitrag zur CBD eine eigens konzipierte Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Bayern. Neben der Sicherung oder Herstellung der ökologischen Durchlässigkeit und dem Vertiefen von Umweltwissen sind in dieser besonders der Schutz der Arten- und Sortenvielfalt sowie der Erhalt von Lebensräumen vermerkt. Es ist zudem vorgesehen, dass sich die Natur auf geeigneten Flächen (bestehenden und zukünftigen NLP, Kernzonen von Biosphärenreservaten, Naturwaldreservaten) entsprechend eigener Gesetzmäßigkeiten und einer natürlichen Dynamik entwickeln kann (StMUG 2009).

Von rechtlicher Seite wird mit §20 Bundesnaturschutzgesetz vorgegeben, einen Biotopverbund zu schaffen, der mindestens 10 % der Landesfläche umfasst. Neben Natur- und Landschaftsschutzgebieten können UNESCO-Biosphärenreservate, Geschützte Landschaftsbestandteile, aber auch NLP zu diesem Netzwerk beitragen.

Die IUCN hat ebenfalls Richtlinien für diverse Schutzgebietskategorien entworfen. Diese gelten in Deutschland zwar nicht als rechtsverbindlich, wurden jedoch bei gesetzlichen Entscheidungen bereits mehrfach herangezogen (Europarc Deutschland & IUCN 2000). Im Hinblick auf die Eignung als NLP werden von der IUCN eine charakteristische Naturregion, das Vorkommen besonderer Pflanzen- oder Tierarten, eine gewisse Natürlichkeit, wenig menschliche Beeinflussung und Großräumigkeit vorausgesetzt (Europarc Deutschland 2010). Diese Faktoren helfen, Kriterien für die Schutzwürdigkeit von potentiellen NLP herauszufiltern.

2 Mögliche Rahmenbedingungen für die naturschutzfachliche Bewertung potenzieller Nationalparkgebiete

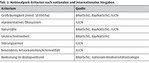

Trotz der Dringlichkeit soll ein Ausbau des bestehenden Nationalparksystems weder überstürzt noch übertrieben werden. Maximal 20 NLP sollten nach Job (2010) insgesamt in Deutschland existieren. Denn das Aushängeschild NLP darf weder seinen Qualitätscharakter verlieren, noch sollen neue NLP nur auf dem Papier existieren. Deshalb ist es wichtig, dass vorgeschlagene Potenzialgebiete wie beispielsweise das Siebengebirge, die Senne, der Teutoburger Wald und der Hunsrücker Hochwald im Vorfeld auf eine naturschutzfachliche Nationalparktauglichkeit zu überprüfen sind, die seitens des Gesetzgebers sowie internationaler Naturschutzorganisationen etc. verlangt wird. Damit soll erreicht werden, dass ausschließlich Gebiete von hoher naturschutzfachlicher Qualität, aber auch mit den erforderlichen Rahmenbedingungen für eine NLP-Ausweisung in Betracht kommen. Dazu wurden Kriterien zusammengestellt (Tab. 1), die zukünftig für alle weiteren geplanten NLP überprüft werden sollen.

Als potenzieller NLP kann neben den oben genannten Gebieten auch der „Nördliche Steigerwald“ als Beispiel angeführt werden. Die natürliche Besonderheit des Gebietes wurde durch zahlreiche Untersuchungen und Berichte schon mehrfach festgehalten (Bund Naturschutz in Bayern 2012, Denzler 2010, Grober 2008, Heiss 1992, Hoffmann & Panek 2007b, Sperber 2007, Panek 2011, Reiser & Binzenhöfer 2013). Beim Vorschlag deutscher Buchenwaldgebiete für das UNESCO-Weltnaturerbe konnte der Steigerwald eine Platzierung auf Rang fünf der bundesweit geeignetsten Gebiete erreichen (Hoffmann & Panek 2007b). Seit mehreren Jahren schlagen deshalb Naturschutzverbände eine Nationalparkausweisung vor, die von Befürwortern und Gegnern heftig diskutiert wird. Am Beispiel des Potenzialgebiets „Nördlicher Steigerwald“ sollen nachfolgend die Kriterien aus Tab.1 überprüft und die Schutzwürdigkeit im Rahmen eines NLP analysiert werden.

3 Physische Beschreibung des Potenzialgebiets Nördlicher Steigerwald

Die Großlandschaft Steigerwald ist nach Gerstberger (2001) und Schmidt (2004) ein etwa 1000km² großer Teil des süddeutschen Schichtstufenlandes, der im Norden durch den Verlauf der Mains, im Osten durch die Regnitz, im Westen durch den Ochsenfurter Gau und den Main und im Süden durch die Aisch abgegrenzt wird. Der Steigerwald ist Teil der meridional verlaufenden Keuperstufenlandschaft, die sich nördlich in den Haßbergen und südlich in der Frankenhöhe fortsetzt (Reimann & Schmidt-Kaler 2002). Geografisch werden die Wälder um den Markt Ebrach als Oberer Steigerwald bezeichnet, die Wälder nördlich davon bis hin zum Maintal als Nordsteigerwald. Beide zusammen bilden den Nördlichen Steigerwald mit einer Höhenlage zwischen 280 und 490m ü.NN (Sperber 2009).

Der Steigerwald befindet sich im Übergang zwischen subatlantischem und subkontinentalem Klima (Sperber 2007). Nach Lischeid (2001) beträgt die Jahresmitteltemperatur zwischen 7 und 8°C bei einer Jahresniederschlagssumme von etwa 850mm. Das ganzjährig humide Klima begünstigt die natürliche Laubwaldgesellschaft von Buchen- und Buchen-Eichen-Mischwäldern (BfN 2012). Die potenziell natürlich vorkommende Vegetation (pnV) ist bedingt durch standörtliche Boden- und kleinklimatische Variation relativ vielgestaltig – weshalb ein kleinräumiger Wechsel von Hügelland-Hainsimsen-Buchenwäldern, Hügelland-Waldmeister-Buchenwäldern und Hainsimsen-Buchenwäldern vorkommen würde. Tatsächlich im Gebiet vertretene wertvolle Lebensraumtypen sind neben Labkraut-Eichen-Hainbuchenwäldern (Galio-Carpinetum) und Schlucht- und Hangmischwäldern (Tilio-Acerion) besonders Waldmeister-Buchenwälder (Asperulo-Fagetum) und Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum) (Regierung von Unterfranken 2009).

Bezogen auf die Landnutzung handelt es sich beim Steigerwald insgesamt um einen eher extensiv genutzten Raum. Landwirtschaft wird vorzugsweise im Gäuvorland des Mainfränkischen Beckens auf der westlichen Abdachung des Steigerwaldes betrieben, da diese relativ flach ist und günstige, basenreiche Böden aufweist (LfU 2011, Reimann & Schmidt-Kaler 2002). Am klimatisch begünstigten Unterhang des Steigerwaldanstiegs wird meist Weinbau betrieben, da die Gipskeuperhänge durch ihre Südwestausrichtung gut vor Spätfrostereignissen geschützt sind (Reimann & Schmidt-Kaler 2002). Die forstwirtschaftliche Nutzung findet auf den landwirtschaftlich wenig ertragreichen Sandsteinkeuperböden – von staatlicher Seite – auf Flächen des Forstbetriebs Ebrach statt. Bis auf Gipsabbau im südwestlichen Teil des Naturparks Steigerwald wird der Naturraum Steigerwald nicht weiter industriell genutzt.

Neben der geringen Nutzungsintensität spricht auch das relativ gut ausgebaute Schutzgebietssystem, welches besonders Feuchtbiotope und strukturreiche Laubwälder auf einer Gesamtfläche von knapp 1600ha in Form von Naturschutzgebieten und Naturwaldreservaten sichert, für die vorläufige Einstufung als mögliches Nationalparkgebiet. Die Einbettung eines möglichen NLP in das bestehende Gerüst der Schutzgebiete, wie es beispielsweise bei der Ausweisung des NLP Nordschwarzwald implementiert wurde (PricewaterhouseCoopers & ö:konzept 2013), würde sich auch nicht nur im Nördlichen Steigerwald als sinnvoll erweisen.

Da durch die Ausweisung eines NLP im Nördlichen Steigerwald in erster Linie die Unterschutzstellung der Buchenwälder auf Fläche des Staatswaldes ins Auge gefasst wird, müssen besonders Daten zum Waldbestand analysiert werden. Die Staatswälder dort befinden sich naturschutzfachlich auf einem sehr hohen, wertvollen Niveau, da aufgrund der historischen Entwicklungen eine besondere Bodenfruchtbarkeit, faunistische Ausstattung sowie wertbestimmende und zum Teil sehr alte Buchenwälder großflächig erhalten sind (Sperber 2007b, 2011a und b). Auch der jetzige Forstbetrieb Ebrach, der sich seit 2005 aus mehreren ehemaligen Forstämtern mit insgesamt 17000ha Fläche zusammensetzt, versucht über ein anspruchsvolles Naturschutzkonzept „Schutz trotz Nutzung“ zum Schutz der wertvollen Buchenbestände beizutragen. Dieses beinhaltet ein System aus Stilllegungs- und Extensivierungsflächen, welches ein Nebeneinander von Artenschutz und Holznutzung anstreben soll. Den Kern dieser Stilllegungsflächen bilden Naturwaldreservate („Spenderflächen“), die durch nutzungsfreie Trittsteine und Waldränder ergänzt und miteinander verbunden werden.

Bezüglich der Daten zur Waldausstattung des Forstbetriebs Ebrach musste auf Veröffentlichungen zurückgegriffen werden, da Forsteinrichtungskarten wohl aufgrund der Brisanz des Themas einer Nationalparkausweisung von den Bayerischen Staatsforsten nicht herausgegeben wurden. Tab. 2 listet die Anteile der jeweiligen Baumarten in den Waldgebieten des Staatswaldes im Steigerwald im Jahr 2012 auf. Zum Vergleich sind Daten der Waldzusammensetzung der bestehenden Buchenwaldnationalparks Hainich und Kellerwald-Edersee ebenfalls aufgelistet. Der Buchenanteil in den Staatswäldern des nördlichen Steigerwaldes beträgt 44,2 %. Andere Laubbaumarten machen 27,2 % aus. Der Laubbaumanteil beläuft sich damit auf insgesamt 71,4 %. Folglich sind Nadelbäume mit 28,6 % vertreten. Standortfremde Gehölze sind nur noch in geringem Umfang vorhanden. Die Fichte (Picea abies) macht noch etwa 8,7 % aus. Der Buchenanteil des Steigerwaldes befindet sich damit fast auf Augenhöhe mit dem des Nationalparks Hainich (53,1 %). Jedoch verfügt der NLP Hainich über einen wesentlich höheren Laubbaumanteil, der sich auf insgesamt 95,7 % beläuft. Somit verbleibt dort ein Nadelholzanteil von 4,3 %. Einen erheblich höheren Buchenanteil mit 71 % weist der Nationalpark Kellerwald-Edersee auf. Allerdings machen die übrigen Laubbaumarten dort nur noch 7,0 % aus. Mit 71,4 % Laubholzanteil kommt der Steigerwald den Waldbeständen des NLP Kellerwald-Edersee mit 78,0 % Laubholzanteil durchaus nahe.

Im Hinblick auf die Totholzvorräte ergibt sich für den Steigerwald ein positives Bild. Über die gesamte Holzbodenfläche des Staatswaldes gemittelt beträgt die Totholzmenge nach Internet-Veröffentlichungen des Forstbetriebs Ebrach etwa 25,5m³/ha. Aufgenommen wurde Totholz ab einem mittleren Durchmesser von 20cm und einer Länge von 1,30m. Hinzu kamen die Daten von Stockholz. Im Vergleich dazu verfügt der NLP Hainich über 16,4m³/ha gemittelt über alle Flächen (bestehend aus liegendem, stehendem Totholz mit einem BHD ab 7cm und Wurzelstöcken; Nationalparkverwaltung Hainich 2011). Der NLP Kellerwald-Edersee hatte 2009 einen durchschnittlichen Totholzvorrat von etwa 19m³/ha bezogen auf die gesamte Nationalparkfläche (Nationalparkamt Kellerwald-Edersee 2009). Trotz der Nutzung sind die Waldbestände des Staatswaldes im Steigerwald im Hinblick auf das Totholzangebot auf einem sehr hohen ökologischen Niveau, das das Angebot bestehender Buchennationalparks bereits übertrifft. Die Artausstattung hingegen befindet sich nur teilweise auf gleichem Niveau mit den NLP Hainich und Kellerwald-Edersee. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass in den bestehenden NLP intensivere Artkartierungen durchgeführt wurden als im Steigerwald.

4 Untersuchung der Naturnähe als wichtiges Kriterium bei der Nationalparkausweisung

4.1 Vorbemerkungen

Zwar ist es in Deutschland generell möglich, sogenannte „Entwicklungsnationalparks“ auszuweisen (§24 Abs.1 BNatSchG), die das Potenzial haben, sich in einen Zustand zu entwickeln, der einen möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge gewährleistet (BMJ 2009). Es erweist sich aus naturschutzfachlicher Sicht jedoch als sinnvoll, Gebiete in die engere Auswahl für eine Nationalparkausweisung zu nehmen, die bereits zum Zeitpunkt der Ausweisung einen hohen ökologischen sowie naturschutzfachlichen Wert besitzen. Damit besteht die Möglichkeit, herausragende Flächen mit besonderem floristischem und faunistischem Artbestand zu erhalten. Um das Kriterium „Naturnähe“ bei der Planung einbeziehen zu können, wird im Folgenden dargelegt, wie die Untersuchung dieses Parameters am Beispiel Nördlicher Steigerwald berücksichtigt wurde.

4.2 Methodisches Vorgehen bei der Untersuchung des Parameters Naturnähe

Als Grundgerüst wurden nur Flächen untersucht, die sich im Besitz der öffentlichen Hand befinden, da die NLP-Ausweisung ausschließlich auf Flächen des Staatswaldes stattfinden würde. Alle bisherigen Planungsüberlegungen beziehen sich nämlich ausnahmslos auf Staatswaldflächen, denn eine Ausweitung auf körperschaftliche und/oder private Waldflächen würde auf starken Widerstand in der örtlichen Bevölkerung stoßen. Es ist aber ohne Probleme möglich, aus dem Pool von 17000ha Staatswald einen NLP mit 10000 ha Flächengröße auszuformen (dieses entspräche etwa 1,2 % der gesamten von den Bayerischen Staatsforsten bewirtschafteten Waldfläche).

Außerdem wird die Einbettung der NLP-Fläche in das bereits bestehende Schutzgebietssystem als sinnvoll erachtet. Insgesamt kann im Nördlichen Steigerwald von einer sehr hohen naturschutzfachlichen Qualität ausgegangen werden, da es sich um den Kern eines der großen Laubwaldgebiete in Deutschland handelt (Mergner 2010) und dort noch besonders wertvolle, alte Buchenwälder vorkommen (Gerstberger & Peiffer 2011, Heiss 1992, Hoffmann & Panek 2007b, Sperber 2007, Straussberger 2008). So urteilen Hehnke et al. (2014): „Als besonders bedeutsame Gebiete in der Gebietskulisse Bayerns können die Buchenwaldkomplexe im NLP Bayerischer Wald (drei Gebiete mit 6289ha, 4307ha und 106ha) sowie im Nördlichen Steigerwald (12113ha) genannt werden. Der Nördliche Steigerwald stellt aufgrund seiner Größe, Unzerschnittenheit und Naturnähe ein Gebiet von internationaler Bedeutung dar.“

Um aber besonders schutzwürdige und naturnahe Flächen innerhalb der staatlichen Wälder zu berücksichtigen, muss der Parameter „Naturnähe“ in den Kriterienkatalog eingearbeitet und in Wert gesetzt werden. Diesen zu definieren, ist keineswegs einfach, da er in der Literatur nicht einheitlich erläutert wird. Bartha (2003) und Tiefenbacher (1999) nennen als eines der wichtigsten Kriterien für Natürlichkeit oder Naturnähe von Wäldern den Vergleich der tatsächlichen Baumartenzusammensetzung mit der angenommenen natürlichen Waldgesellschaft. Präziser formulieren dagegen Fichtner & Lüderitz (2013) die Eigenschaften naturnaher Wälder. Unter anderem halten sie das Alter der Waldbestände, Habitatbäume, die Anzahl stark dimensionierter Bäume (>80cm BHD), das Vorkommen von Indikatorarten und die Baumartenzusammensetzung für wesentliche Kriterien. Überhälter, also den übrigen Bestand überragende Bäume, können eine gewisse ökologische Qualität widerspiegeln, da sie, so Scherzinger (1996), unter anderem von Schwarzspecht (Dryocopus martius) und Schwarzstorch (Ciconia nigra) als Brutplatz bevorzugt werden und wegen ihrer vollen Sonnenexposition für xylobionte Insekten sehr günstige Habitatbäume darstellen. Aus diesem Grund sollen sie als Naturnäheparameter ebenfalls berücksichtigt werden. Feuchtflächen und andere Trittsteine werden außerdem in die Suche nach naturnahen Flächen einbezogen, da sie als wertvoller Lebensraum für Arten gelten, die beispielsweise auf Tümpel bzw. Weiher oder Baumhöhlen angewiesen sind. Zusammenfassend wurden folgende Parameter für die Auswertung berücksichtigt:

Zeigerarten (Waldarten), deren Vorkommen für eine natürliche Walddynamik stehen (hier: Waldarten der Fledermäuse und Vogelarten, die hohe Naturnähe anzeigen);

Strukturreichtum in Form von Biotopbäumen und Überhältern (den Bestand überragende Einzelbäume);

besonders alte Bestände (ab 140 Jahren) und laubholzdominierte Naturschutzgebiete und Naturwaldreservate;

reine Laubwaldbestände;

Trittsteine (z.B. Wurzelteller: Gerstberger & Peiffer 2011) und Feuchtflächen.

Je reicher die Struktur der Waldbestände, desto diverser sind die Artvorkommen der Fledermäuse (Richarz 2012). Das Vorkommen einiger an Wald gebundener Arten der Fledermäuse (Wochenstuben, Jagdgebiet) steht daher für eine hohe Naturnähe der vorhandenen Waldbestände. Von den 15 Arten, die auf der Staatswaldfläche im Steigerwald nachgewiesen sind, wurden diejenigen Arten ausgewählt (Tab. 3), für die der Wald als Lebensraum oder Jagdgebiet eine wichtige Rolle spielt (nach Richarz 2012). Da Fledermäuse hochmobile Tiere sind (Schäfer & Kern 2011), müssen die Vorkommen zusammen mit den Aktionsradien (nach Meschede 2009 und Heinrich & Streich 2012) erfasst werden.

Weiterhin wurden unter den vorkommenden Vogelarten Naturnähe-Zeiger nach Utschick (2004) ausgewählt. Dazu wurden die nach der Artenschutzkartierung im Gebiet vorkommenden Arten mit den Arten, die für eine besonders hohe Naturnähe sprechen, abgeglichen (Tab.4). Die Skala der Naturnähe-Indikation geht hier von 7 (strukturreicher Mischwald) bis 9 (reifer, naturnaher Wald). Ein Naturnähe-Wert von 8 verweist auf naturnahen, phasenreichen Laubwald (Müller 2005).

Da Vögel ebenso wie Fledermäuse durch die Flugaktivität eine sehr große Mobilität haben, muss ebenfalls deren Aktionsradius berücksichtigt werden. Um die als Punktdaten vorliegenden Nachweise der Vögel und Fledermäuse, die für eine hohe Naturnähe stehen, wurden deshalb Pufferbereiche mit den jeweiligen Aktionsradien der Arten erstellt und mit der Staatswaldfläche verschnitten. Der Aktionsradius wurde mit der Formel zur Ermittlung der Kreisfläche berücksichtigt (A=π×r²).

Als weitere Kriterien für Naturnähe wurde das Vorkommen von Biotopbäumen als Lebensraum und Nahrungsgrundlage bestimmter Tierarten sowie die Anwesenheit von Überhältern definiert. Alte Laubwaldbestände wurden bei der Suche nach ökologisch wertvollen Flächen deshalb berücksichtigt, da alte buchendominierte Laubwälder insgesamt selten sind, aber zugleich einen hohen Strukturreichtum in Form von Höhlen, Spalten oder Pilzbefall aufweisen können. Zu den alten Laubwaldbeständen gehören die >140 bzw. >180 Jahre alten Laubwälder. Diese machen insgesamt eine Fläche von knapp 4000ha aus.

Laut Jedicke (1994) genügt es jedoch nicht, allein Altholzbestände zu erhalten. Wie das Mosaik-Zyklus-Konzept verdeutlicht, bricht ein Altholzbestand eines Tages zusammen, um sich über verschiedene Stadien kleinflächig und phasenverschoben zu erneuern. Deshalb werden hier alle reinen Laubwaldbestände bei der Analyse wertvoller Flächen hinzugezogen, zumal das Ökosystem „Rotbuchenwald“ als potenziell natürliche Vegetation außerdem als Naturnähefaktor gilt. Trittsteine und Feuchtflächen sind ebenfalls zu berücksichtigen, da sie durch ein gewisses Strukturniveau als Verbindungselemente gelten und auf Dauer aus der Nutzung genommen wurden.

4.3 Einteilung abgestufter Naturnäheklassen

Die Indikatorarten unter den Fledermäusen und Vögeln wurden ebenso wie Biotopbäume, Überhälter, Trittsteine und Feuchtflächen mit den alten Laubwaldbeständen >140 Jahre und laubholzdominierten Naturschutzgebieten/Naturwaldreservaten verschnitten. Die dabei entstandenen Flächen bilden die Grundlage für die Naturnäheklasse 1 und gelten somit zweifellos als besonders naturnah und schutzwürdig. Die Gesamtfläche der Naturnäheklasse 1 beträgt etwa 3917ha (Abb. 1). Zur Naturnäheklasse 2 wurden alle reinen Laubwaldflächen, alle Laubwaldflächen <140 Jahre mit hohem Biotopwert und Flächen des Laubmischwaldes zusammengefasst, auf denen jeweils besondere Artvorkommen von Fledermäusen oder Vögeln kartiert wurden oder sich Biotopbäume oder Überhälter befinden. Die Klasse gilt als naturnah und umfasst etwa 11280ha.

Als naturfern sind jene Flächen des Staatswaldes eingestuft, die kein bedeutendes Alter haben und zusätzlich nicht über besondere Artausstattung oder natürliche Gegebenheiten wie Biotopbäume oder Überhälter verfügen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Bestände aufgrund ihres Alters (derzeit) keine besonderen Strukturen für schutzbedürftige Arten bieten. Das würde sich jedoch durch eine Nationalparkausweisung und dem Zulassen einer natürlichen Dynamik (z.B. durch Hiebsruhe) nach einer gewisser Zeit entwickeln. Zu dieser Naturnäheklasse gehören 1400 ha (Klasse 3).

In der Naturnäheklasse 4 sind die naturfernsten Flächen zusammengefasst. Darin einbezogen sind ausschließlich standortfremde Nadelwaldbestände. Das ist zum einen damit begründet, dass durch einen möglichen NLP das standorttypische Ökosystem „Rotbuchenwald“ bzw. mitteleuropäischer Laubwald geschützt werden soll. Zum anderen sind kaum naturschutzrelevante Arten in diesen Beständen vorzufinden. Zum besseren Verständnis sind die Kriterien, die zur Einstufung der jeweiligen Naturnäheklasse herangezogen wurde, in Tab. 5 zusammengefasst und in Abb. 1 dargestellt.

5 Zur Erfüllung der Nationalpark-Kriterien

5.1 Naturnähe und Großräumigkeit

Mit den Naturnäheklassen 1 und 2 finden sich auf der Fläche des Staatsforstes über 15000ha naturnahe und damit auch schutzwürdige Buchenwald-Bestände im untersuchten Potenzialgebiet. Das Kriterium Naturnähe des Nördlichen Steigerwaldes konnte somit bestätigt werden. Ausgehend von einer Nationalparkausweisung auf den Beständen der Klassen 1 und 2 würde auch das zweite Kriterium „Großräumigkeit“ erfüllt werden. Die seitens des Bayerischen Naturschutzgesetzes und von der IUCN geforderten 10000ha, die ein NLP mindestens einnehmen sollte, wären damit gegeben.

5.2 Repräsentatives Ökosystem

Die Staatswaldflächen des Steigerwaldes hatten 2012 einen Buchenanteil von fast 45 %. Der Laubbaumanteil belief sich nach intern verfügbaren Daten auf über 70 %. Das Kriterium, dass durch einen NLP ein repräsentatives Ökosystem geschützt werden soll, konnte durch Einbeziehung der wertvollen Laub- und besonders der Buchenwaldbestände bei der Erstellung der Naturnäheklassen berücksichtigt werden. Diese Anforderung wird deshalb ebenfalls erfüllt.

5.3 Biodiversität

Mit 15 Arten kommen im Potenzialgebiet ebenso viele Fledermausarten vor wie in den NLP Hainich und Kellerwald-Edersee. Etwa 108 Vogelarten haben ihren Lebensraum in diesem Gebiet. Xylobionte Käfer wurden mit einer Zahl von über 430 Arten nachgewiesen. Der Steigerwald verfügt somit über eine bemerkenswerte Diversität an Tier- und Pflanzenarten, die der Vielfalt bereits bestehender Buchenwaldnationalparks gleich kommt bzw. sogar übertrifft. Hinzu kommt die besondere Fülle geschützter Arten: Insgesamt wurden bisher 37 Tier- und zwei Pflanzenarten, die nach der Fauna-Flora-Habitat- Richtlinie und 13 Arten, die nach der Vogelschutz-Richtlinie geschützt sind, im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Außerdem sind fast alle vorkommenden Anhang-II- und -IV-Arten der FFH-Richtlinie auch in den Roten Listen Bayerns und Deutschlands geführt. Die Artausstattung des Steigerwaldes befindet sich trotz der verhältnismäßig dürftigen Datenlage, die dieser Studie zur Verfügung stand, auf einem hohen Niveau und erfüllt damit auch das Kriterium „hohe Biodiversität“ bzw. „besonderes Artenvorkommen“ für die Ausweisung als NLP.

5.4 Bedeutung im Biotopverbund

Die Bedeutung eines länderübergreifenden Biotopverbundes hat mittlerweile den Weg in deutsches und bayerisches Recht gefunden. Wichtig in Bezug auf eine Nationalparkausweisung wäre deshalb, dass das Potenzialgebiet als Trittstein, Korridor oder Schlüsselgebiet in einem nationalen oder sogar internationalen Biotopverbund wirksam werden kann. In der Karte zu Lebensraumkorridoren für Mensch und Natur (nach Reck et al. 2004) wird die Bedeutung des Steigerwaldes in einem nationalen Biotopverbund deutlich. Demnach fungiert das Gebiet als Trittstein und Korridor für Waldarten und Arten der halboffenen Landschaften. Im Hinblick auf das länderübergreifende Rettungsnetz für die Wildkatze (Felis silvestris; Jantschke et al. 2008) könnte der Steigerwald sogar eine Rolle als Lebensraum und somit Kernelement eines bundesweiten Korridornetzes einnehmen. Das Vorkommen der Wildkatze könnte aufgrund ihrer hohen Ansprüche an den Lebensraum stellvertretend für viele an Wald und ungestörte Habitate gebundene Arten stehen (Birlenbach & Klar 2009). Durch den großflächigen Schutz eines NLP wird die dauerhafte Etablierung einer stabilen Wildkatzenpopulation und anderer, sensibler Arten noch wahrscheinlicher. Im Hinblick darauf kann auch dieses Kriterium für das Potenzialgebiet attestiert werden.

5.5 Unzerschnittenheit

Im Bundes- und bayerischen Naturschutzgesetz wird als wichtige Bedingung für NLP der Aspekt der Unzerschnittenheit genannt. Ab welcher Flächengröße von einem unzerschnittenen Lebensraum ausgegangen werden kann, klären Esswein et al. (2004): wenn räumliche Zusammenhänge nicht zerrissen, keine Habitattrennung und Veränderungen des Landschaftsbildes erfolgt sind, nicht in das Lokalklima eingegriffen und der Wasserhaushalt nicht verändert wurde. Die im Gebiet verlaufenden Straßen sind mit weniger als 1000 Kfz pro Tag schwach befahren (Esswein & v. Schwarz-Raumer 2004). Stärker befahrene Straßen mit mehr als 5000 Kfz pro Tag existieren außerhalb des Steigerwaldes, haben aber keinen Einfluss auf die Fragmentierung des Raumes. Zwar ist die Querung der Nationalparkfläche durch die Staatsstraße 2274 und die Bundesstraße 22 aus ökologischer Sicht bedauerlich, würde aber rein rechtlich einer Ausweisung nicht im Wege stehen. Denn an die Laubwaldbestände des Staatswaldes im Steigerwald schließen sich größere kommunale Wälder an, die ebenfalls von Eichen-Buchenbeständen dominiert werden (Sperber 2007). Räumliche Zusammenhänge werden somit nicht zerschnitten – eine Habitattrennung erfolgt ebenfalls nicht. Eine gewisse Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist aber durch den Verlauf einzelner Straßen nicht auszuschließen, weshalb nicht in vollem Umfang von einem unzerschnittenen Lebensraum gesprochen werden kann.

5.6 Störungsarmut

Mit der Analyse der Fragmentierung durch Straßen kann direkt Bezug auf den Faktor Störungsarmut genommen werden. Eine Störung ist ein Ereignis, das die Struktur von Ökosystemen, Organismengemeinschaften oder Populationen stört und die Ressourcen, Substratverfügbarkeit oder die physikalische Umgebung verändert (White & Pickett 1985). Mögliche anthropogene Störungsquellen können nach Jentsch (2013) Landnutzung in der Kulturlandschaft, Holzeinschlag in Wäldern oder Lenkung der Auendynamik sein. Eine detaillierte Analyse der möglichen Störungsquellen im Untersuchungsgebiet wurde im Rahmen dieser Studie nicht durchgeführt, sondern ausschließlich Bezug auf die zwei größten Störungsquellen Lärm und Landnutzung genommen.

Der durch Verkehr, Industrie oder Freizeitaktivitäten des Menschen verursachte Lärm ist einer der größten Einflussfaktoren auf Mensch und Umwelt (Babisch 2011, LfU 2014). Starke Lärmemissionen durch Industrie oder Ballungsräume können im Umfeld des Nördlichen Steigerwaldes ausgeschlossen werden. Laut Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (in Job 2010) ist die Lage des Steigerwaldes als peripher und die Region als ländlich einzustufen. Störender Lärm könnte in der Umgebung des Suchraumes deshalb hauptsächlich durch die nördlich und südlich des Potenzialgebietes verlaufenden, stark befahrenen Straßen (Autobahnen) ausgehen. Dieser ist bezogen auf die räumliche Distanz und die dichten Waldbestände jedoch vernachlässigbar.

Als weiterer Störfaktor für Flora und Fauna gilt die Landnutzung, welche sich im Potenzialgebiet hauptsächlich aus Forst- und Landwirtschaft zusammensetzt. Durch die Festsetzung eines NLP würde auf dem überwiegenden Teil der Waldfläche die forstliche Nutzung unterbleiben. Im Rahmen der Nationalparkverordnung könnte eine natur- und kulturverträgliche Vereinbarung mit den Bewirtschaftern direkt angrenzender Felder getroffen werden (jedoch wurde bei den bisherigen planerischen Überlegungen, so auch im Entwurf einer Nationalparkverordnung durch den Freundeskreis pro NLP Steigerwald, keine Einschränkungen für angrenzende private land- und forstwirtschaftliche Flächen vorgesehen). Die größten „Störfaktoren“ würden dann kaum noch Einfluss haben. Eine relative Ungestörtheit wird jedoch so oder so als weiteres Kriterium für die Nationalparktauglichkeit erfüllt.

6 Fazit

Sieben naturschutzfachliche Kriterien sollte ein Potenzialgebiet erfüllen, um definitiv als nationalparktauglich eingestuft zu werden. Das Untersuchungsgebiet „Nördlicher Steigerwald“ erfüllt sechs der sieben Kriterien ohne Einschränkungen (Tab. 6). Die Voraussetzung „Unzerschnittenheit“ kann aufgrund der Teilflächen, in die das Gebiet durch zwei Staatsstraßen gegliedert ist, nicht vollständig anerkannt werden. Laut Definition handelt es sich aber nicht zwangsläufig um eine zerschnittene Landschaft. Deren Lokalklima, Wasserhaushalt und Landschaftsbild müsste durch die Zweiteilung stärker verändert bzw. beeinflusst werden (Esswein et al. 2004). Hinzu kommt, dass das Gebiet als sehr peripher und ländlich einzustufen ist und außerdem noch Kommunalwälder an Staatswaldbestände angrenzen, weshalb eine gänzliche Zerschneidung auszuschließen ist. Die Erfüllung des Kriteriums wird deshalb mit „teilweise“ eingestuft. Insgesamt kann aber sowohl von einer hohen Schutzwürdigkeit als auch von einer Schutzbedürftigkeit ausgegangen werden, die das untersuchte Potenzialgebiet, den Nördlichen Steigerwald, als voll nationalsparktauglich klassifiziert.

7 Diskussion

Weitere Nationalparkprojekte sollten künftig auf die hier zusammengestellten Kriterien hin überprüft werden. Von der Planungsphase an würden solche Gebiete außen vor bleiben, bei denen es durch den einhergehenden Prozessschutz zu erheblichen ökologischen Problemen kommen kann. Inwiefern die hier dargestellte Untersuchung und Einstufung einzelner Naturnäheklassen für die praktische Nationalparkplanung, auch für andere Ökosysteme, als Grundlage herangezogen werden kann, muss noch geprüft werden.

Eine Überlegung, die sich durch die Aufstellung der Kriterien auf jeden Fall ergibt, ist, ab wann nicht mehr von einer Nationalparktauglichkeit ausgegangen werden kann. Sinnvoll erscheint es hier, eine Gewichtung der Kriterien vorzunehmen. So bilden die äußeren Rahmenbedingungen (Gebietsgröße, Ungestörtheit und Unzerschnittenheit) das Grundgerüst, auf welchem sich die biotischen Faktoren (floristische und faunistische Artausstattung) entwickeln können. Ihnen sollte, genauso wie dem Kriterium der Naturnähe, eine besondere Wertigkeit zugesprochen werden. Möglich wäre dann auch eine Ausweisung auf einer Fläche, die nur vier der sieben Kriterien erfüllt. Die Gewichtung der einzelnen Kriterien muss aber aufgrund der Komplexität gesondert untersucht werden. Die Ausweisung der Potenzialfläche „Nördlicher Steigerwald“ als weiterer deutscher NLP ist aus naturschutzfachlicher Sicht aber dringend zu empfehlen.

Literatur

Altemeier, T., Scherfose, V. (2009): Was ist die IUCN-Kategorisierung der Schutzgebiete wert? Nationalpark (4), 45-47.

Babisch, W. (2011): Quantifizierung des Einflusses von Lärm auf Lebensqualität und Gesundheit. Umwelt und Mensch Informationsdienst (Sonderdruck).

Bartha, D. (2003): Die Naturnähe der Wälder – Bewertung auf Bestandsebene. Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung (175), 8-12.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2012): Landschaftssteckbrief: 11500 Der Steigerwald. Download unter http://www.bfn.de/0311_landschaft.html (11.10.2014).

– (2014): Naturschutzgebiete. Download unter http://www.bfn.de/0308_nlp.html (22.11.2014).

Birlenbach, K., Klar, N. (2009): Aktionsplan zum Schutz der Europäischen Wildkatze in Deutschland. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (11), 325-332.

BMJ (Bundesministerium der Justiz, 2009): Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. lS. 2542), zul. geä. durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetztes vom 7. August 2013 (BGBl. l S.3154).

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Berlin.

BMU (2011): Deutsche Buchenwälder – Weltnaturerbe der UNESCO – ein Juwel in Europa. Berlin.

Bund Naturschutz in Bayern e.V. (2012): Pro Nationalpark Steigerwald Nationalparke in Deutschland: unersätzliches Naturerbe. Download unter http://www.pro-nationalpark-steigerwald.de/pro-steigerwald-nationalpark.html (15.10. 2014).

Denzler, G. (2010): Nationalpark Steigerwald. LBV Vogelschutz: Magazin für Arten und Biotopschutz, 1-10.

Esswein, H., Jäger, J., v.Schwarz-Raumer, H.-G. (2004): Landschaftszerschneidung in Baden-Württemberg – räumliche Differenzierung und zeitliche Entwicklung.

Esswein, H., v.Schwarz-Raumer, H.-G. (2004): Darstellung und Analyse der Landschaftszerschneidung in Bayern. Unveröff. Gutachten im Auftrag des Bayerischen Landesamt für Umwelt. Stuttgart.

Europarc Deutschland (Hrsg., 2010): Richtlinien für die Anwendung der IUCN-Managementkategorien für Schutzgebiete. Berlin.

–, IUCN (Hrsg., 2000): Richtlinien für Managementkategorien von Schutzgebieten – Interpretation und Anwendung der Management Kategorien in Europa. Europarc und WCPA, Grafenau.

Fichtner, A., Lüderitz, M. (2013): Signalarten – ein praxisnaher Beitrag zur Erfassung der Naturnähe und Biodiversität in Wäldern. Natur und Landschaft 88, 392-399.

Gerstberger, P. (2001): Naturräumliche und geologische Charakterisierung des Steigerwaldes. In: Gerstberger, P., Hrsg., Bayreuther Forum Ökologie: Waldökosystemforschung in Nordbayern, Die BITÖK Untersuchungsflächen im Fichtelgebirge und Steigerwald, Bayreuth, 123-126.

–, Peiffer, S. (2011): Der Schutz alter Wälder. Spektrum-Magazin der Univ. Bayreuth 7 (1), 94-97.

Grober, U. (2008): Unsere ureigenste Natur. Greenpeace magazin 3/08.

Haber, W. (2002): Gebietsschutz in Deutschland: Erreichtes – Effektivität Fortentwicklung. Schr.-R. DRL 73, 5-22.

Hehnke, T., Oheimb, G. von, Härdtle, W., Kaiser, T., Scherfose, V. (2014): Schutz von Buchenwäldern in einem System von Naturwäldern. BfN-Skripten 380, Bonn-Bad Godesberg, 127S.

Heinrich, U., Streich, F. (2012): Gebiete mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse im Landkreis Mittelsachsen, ein gutachterlicher Beitrag für die Planung von Vorhaben und federmausfachlich notwenige bzw. wünschenswerte Maßnahmen. Unveröff. Gutachten.

Heiss, G. (1992): Erfassung und Bewertung großflächiger Waldgebiete zum Aufbau eines Schutzgebietssystems in der Bundesrepublik Deutschland. Forstl. Forschungsber. 120.

Hoffmann, B., Panek, N. (2007): Europäische Buchenwälder als Weltnaturerbe – Europäische Buchenwaldinitiative. BfN-Skripten 222, 77-89.

Jantschke, S., Mölich, T., Vogel, B. (2008): Engagement für einen länderübergreifenden Waldverbund: Das Projekt „Ein Rettungsnetz für die Wildkatze“. Naturschutzprojekte im Thüringer Wald, Tagungsband 2008.

Jedicke, E. (1994): Biotopverbund – Grundlagen und Maßnahmen einer neuen Naturschutzstrategie. 2. Aufl., Ulmer, Stuttgart, 287 S.

Jentsch, A. (2013): Störungsökologie – da kommt Bewegung auf. AFZ – Der Wald 15, 4-5.

Job, H. (2010): Welche Nationalparke braucht Deutschland? Raumforschung und Raumordnung 68 (2), 75-89.

Knapp, H. (2000): „Wildnis“. Feindbild, Heiligtum und Herausforderung. Nationalpark (Sonderheft WNPC), 12-14.

LfU (Landesamt für Umwelt, Hrsg., 2011): Entwurf einer kulturlandschaftlichen Gliederung Bayerns als Beitrag zur Biodiversität – 9, Der Steigerwald und sein Vorland.

– (2014): Lärmwirkung. Download unter http://www.lfu.bayern.de/laerm/laermwirkung/index.htm (11.10.2014).

Lischeid, G. (2001): Das Klima am Westrand des Steigerwaldes. Bayreuther Forum für Ökologie 90, 169-174.

Mergner, U. (2010): Fünf Jahre sorgsamer Umgang mit den staatlichen Wäldern im Steigerwald. Der Steigerwald, (2), 121-122.

Meschede, A. (2009): Verbreitung der Fledermäuse in Bayern – Einfluss von Landschaft und Klima. Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg, 330S.

Müller, J. (2005): Waldstrukturen als Steuergröße für Artengemeinschaften in kollinen bis submontanen Buchenwäldern. Diss. TU München, 235 S.

Nationalparkamt Kellerwald-Edersee (2008): Nationalparkplan für den Nationalpark Kellerweald-Edersee. Bad Wildungen.

– (2009): Jahresbericht 2009 Nationalpark Kellerwald-Edersee. Nationalpark Kellerwald-Edersee, Bad Wildungen.

Nationalparkverwaltung Hainich (2011): Erforschen, Band 3, Waldentwicklung im Nationalpark Hainich. Nationalparkverwaltung Hainich, Bad Langensalza.

Panek, N. (2011): Deutschlands internationale Verantwortung: Rotbuchenwälder im Verbund schützen. Unveröff. Gutachten im Auftrag von Greenpeace., Greenpeace e.V., Hamburg.

Peterson, J. (2006): Biotopverbundsystem und europäisches Schutzgebietssystem Natura 2000. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 43, 68-70.

PricewaterhouseCoopers und ö:konzept (2013): Gutachten zum potenziellen Nationalpark im Nordschwarzwald – Gutachten zu Händen des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg. Berlin.

Reck, H., Hänel, K., Böttcher, M., Winter, A., Jessberger, J. (2004): Lebensraumkorridore für Mensch und Natur – Initiativskizze (Grobkonzept) zur Entwicklung eines Netzes bundesweit bedeutsamer Lebensraumkorridore. BfN, Bonn-Bad Godesberg.

Regierung von Unterfranken (2009): Natura 2000 Bayern: Gebietsbezogene Konkretisierung der Erhaltungsziele. Gebietsnummer 6029 - 371 - Buchenwälder und Wiesentäler des Nordsteigerwaldes. Würzburg.

Reimann, M., Schmidt-Kaler, H. (2002): Der Steigerwald und sein Vorland. Pfeil, München, 160 S.

Reiser, B., Binzenhöfer, B. (2013): Biodiversität im Landkreis Bamberg: Bestandsanalyse naturschutzfachlich besonders wertvoller naturnaher Waldbestände im Ebracher Forst. Zeil.

Richarz, K. (2012): Fledermäuse in ihren Lebensräumen – Erkennen und Bestimmen. Quelle & Meyer, Wiebelsheim.

Schäfer, S., Kern, B. (2011): Gutachten bezüglich Artenschutz für den geplanten Windpark Aachener Münsterwald. Gutachten im Auftrag der Stadt Aachen, Aachen.

Scherfose, V., Forst, R., Niclas, G., Raths, U., Steer, U. (2013): Aktuelle Entwicklungen des Gebietsschutzes in Deutschland. Natur und Landschaft 88, (7), 294-302.

Scherzinger, W. (1996): Naturschutz im Wald – Qualitätsziele einer dynamischen Waldentwicklung. Ulmer, Stuttgart, 448 S.

Schmidt, G. (2004): Heimatbeilage zum Oberfränkischen Schulanzeiger: Der Steigerwald, Bayreuth.

Sperber, G. (2007): Ein Nationalpark für Franken. Nationalpark 2, 4-8.

– (2009): Geplanter Nationalpark in Nordbayern: Die Buchenwälder des Steigerwaldes und ihre artenreiche Vogelwelt. Der Falke 56 (11), 432-437.

– (2011a): Geschichte der Buchenwälder im nördlichen Steigerwald. 07.04.2011.

– (2011b): Ehemaliges Zisterzienserkloster Ebrach und sein grünes Erbe, die Buchenwälder des Oberen Steigerwaldes: „Mixed Site“ einer Weltkultur- und Weltnaturerbestätte. 10.09. 2011.

StMUG (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, 2009): Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Bayern. München.

Straussberger, R. (2008): Die Säulen der Natur. Bayerns Artenvielfalt braucht alte Buchenwälder. Natur + Umwelt BN Magazin (1), 10-13.

Tiefenbacher, E. (1999): Naturnähe von Waldbeständen messen und überwachen. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 150 (7), 246-248.

Utschick, H. (2004): Saisonale Veränderungen der Raumnutzungsmuster von mittelschwäbischen Waldvogelzönosen. Orn. Anz. 43, 19-48.

White, P., Pickett, S. (1985): Natural disturbance and patch dynamics: an introduction. In: White, P., Pickett, S., eds., The ecology of natural disturbance and patch dynamics, Academic Press, San Diego.

Anschrift der Verfasser(in): Isabel Stöcker, Im Vollmer 7, D-63897 Miltenberg, E-Mail Isabel.stoecker@gmx.de; Dipl.-Geoökol. Franz Moder, Ökologische Planungen, Umweltstudien und Service (OPUS), Oberkonnersreuther Straße 6a, D-95488 Bayreuth, E-Mail opus@bth.de; Dr. Pedro Gerstberger, Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung (BayCEER), Lehrstuhl für Pflanzenökologie, Universitätsstraße 30, D-95440 Bayreuth, E-Mail gerstberger@uni-bayreuth.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.