Aus den Augen, aus dem Sinn?

Abstracts

Agrarlandschaften galten in früheren Zeiten als Topos der italienischen schönen Landschaft (bel paesaggio), welche die Vorstellung des Ländlichen mit dem Bild einer naturreichen, aber bewirtschafteten Landschaft kombinierte. Zu den am meisten bewunderten Kulturlandschaften gehören heute die terrassierten Agrarlandschaften. Trotz ihrer langen Geschichte entwickelten diese erst seit kurzem eine breite ästhetische Wertschätzung.

In dieser Studie wird gezeigt, dass (terrassierte) Agrarlandschaften eine wichtige Rolle als Trägerin des aus der Renaissance stammenden Ideals der Campagna innehatten. Ihr Auftreten in der italienischen Landschaftsmalerei bezeugt einen damals vorherrschenden Schönheitssinn für die Landwirtschaft. Später verschwanden sie jedoch für lange Zeit aus dem Blick. Das Schönheitsideal galt vermehrt dem Naturmotiv Arkadiens. Ihr Wiederauftreten in Kunst und Literatur des 19. Jahrhunderts förderte die öffentliche Wertschätzung.

Agrarlandschaften der intensiv genutzten Tieflagen werden heute jedoch kaum mit dem landschaftlich Schönen verknüpft. Es wird daher postuliert, dass ohne ästhetische Aufladung solche Landschaften Gefahr laufen, der Zersiedelung und bloßen Funktionalität überlassen zu werden.

Out of Sight, Out of Mind? Changing perception of agricultural landscapes between ideal and reality

In former times agricultural landscapes have been connected with the italian bel paesaggio (beautiful landscape), connecting the ideal of rural life with the image of a near-natural but cultivated landscape. Today some of the most appreciated man-made landscapes are terraced agricultural areas. Despite their long history these terraced landscapes have not developed their broad aesthetic appreciation but in the last decades.

The study shows that (terraced) agricultural landscapes have played an important role as carrier of idealized landscapes of the ancient Campagna which was rediscovered in the Renaissance period. Their appearance in paintings of Italian artists reveals a predominant sense for agricultural beauty. However, unlike the ideal of the more naturalistic Arcadia the terraced landscapes got out of artists’ sights for a long time. Their reappearance in arts and literature of the 19th century enhanced public appreciation for these landscapes. Today however, intensively used agrarian landscapes in the lowlands are far away from being perceived as beautiful landscapes. Against this background the study postulates that without an aesthetical loading these landscapes run the risk of being left to urban sprawl and pure functionality.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung und Fragestellung

Die Rezeption von Landschaft in der Kunst liefert wertvolle Hinweise für das sozio-kulturell sich wandelnde Verhältnis von realen zu idealisierten Landschaftsbildern (Büttner 2006) und erlaubt Rückschlüsse auf die öffentliche Wahrnehmung sowie die jeweils vorherrschende Präferenz für bestimmte Szenerien. So entwickelte Emilio Sereni ein Abbild der Agrargeschichte Italiens aufgrund schriftlicher und bildgestützter Quellen (Sereni 1961). In einer jüngeren Studie über die Rezeptionsgeschichte der Terrassenlandschaften des Wallis in Malerei und Literatur wurde als früheste Darstellung landwirtschaftlich genutzter terrassierter Berghänge ein Holzschnitt von 1550 erwähnt (Rodewald 2011). In der Reiseliteratur jedoch musste man bis 1761 warten, ehe Jean-Jacques Rousseau im Briefroman „Julie ou la nouvelle Héloïse“ aufgrund der Eindrücke seiner Wallisreise von 1744 einen ersten knappen Hinweis auf die terrassierten Rebflächen gab. Dies, obwohl im Wallis die für den Ackerbau in eher schwacher, für den Rebbau aber in markanter Ausprägung terrassierten Hanglagen seit dem 11. Jh. nachgewiesen sind und seit dem 13. Jh. flächenmäßig sehr dominant gewesen sein mussten (Wein- und Rebbaumuseum 2010).

Betrachten wir die schriftlichen und vor allem bildlichen Quellen der Rezeption von Agrarlandschaften, so erstaunt der Wandel der ästhetischen Wertschätzung: Kaum eine andere Landschaftsform verschwand seit ihrer Idealisierung in der Blütezeit des ausgehenden Mittelalters und der Renaissance auch in Flandern und Italien derart radikal aus der Künstleroptik und dem Interesse des Betrachters wie die Ackerlandschaften, um ab 1800 in Form ihrer spektakulärsten Ausprägung als Terrassenlandschaften aus dem ästhetischen Nichts wieder aufzutauchen. Seither galten sie weltweit als Inbegriff von schönen Landschaften, wovon die UNESCO-Welterbeliste Zeugnis ablegt: Reisterrassen auf Bali, Ackerterrassen von Machu Picchu, Rebterrassen der Cinque Terre und des Lavaux. Demgegenüber erholte sich die unspektakuläre Agrarlandschaft der ebenen und hügeligen Lagen von dem ästhetischen Schock nicht mehr und blieb weitgehend als funktionale Produktionslandschaft zurück, die dadurch auch fast schutzlos den Siedlungsansprüchen der Agglomerationen ausgesetzt war.

Es wurde daher die These formuliert und auch an Beispielen belegt (Rodewald 2011), dass die Landschaftsdarstellung im 17. und 18. Jh. auf die Abbildung von Acker- oder Rebterrassen verzichtete, weil diese nicht dem damals vorherrschenden Schönheitsideal, insbesondere dem Arkadienideal, und später dem pittoresken, erhabenen und romantischen Naturbild entsprachen und auf Bilddarstellungen von Berghängen gar als störende Elemente weggelassen wurden. Dies deckt sich auch mit den Befunden von Ambroise et al. (1989).

Dieser Beitrag zeigt aufgrund von Bild- und Literaturanalysen das „up and down“ der Rezeption der Agrarlandschaften auf, um Folgen für die Gestaltung der realen Landschaften daraus abzuleiten. Schließlich wird in thesenartiger Weise für eine ästhetische Wiederentdeckung unserer agrarisch genutzten Alltagslandschaften plädiert, um die Transformation unserer Räume unter dem Diktat des Funktionalen und Rationalen nicht mit weiterer ästhetischer Nüchternheit (Nohl 2001) bezahlen zu müssen.

2 Vorgehensweise

Der methodische Ansatz dieser Studie lag darin, die wichtigsten Werke der Landschaftsmalerei der venezianischen Schule des 15. und 16. Jh., die damals führend war, zu sichten und anhand der Art der Landschaftsdarstellung zu untersuchen, inwiefern ackerbauliche oder terrassenähnliche Strukturen auftraten. Diese Beobachtungen wurden ergänzt mit Literaturstudien über die italienische Landschaftsmalerei sowie von Originalschriften aus der Zeit um 1500. Um Terrassierungen identifizieren zu können, wurde die Analyse der damals vorherrschenden agrarischen Landschaftsformen von Sereni (1961) zu Hilfe genommen. Dieser unterschied Typen von sanfter Stufung (ciglionamento) bis markanter Stufung (a gradoni), die der Bewirtschaftung von Hängen dienten. Diese Analyse der Darstellungsformen von Agrarlandschaften wurde in der Folge in Bezug gesetzt zu den beiden Landschaftsidealen Campagna und Arkadien.

3 Geschichte der Rezeption von Agrarlandschaften

Die Repräsentation von Landschaft geht auf antike Zeiten zurück. So wurde die Landschaft bereits lange vor einer begrifflichen Fassung bildlich dargestellt. Auf römischen Fresken des ersten vor- und nachchristlichen Jahrhunderts widerspiegeln naturräumliche Motive die Stimmungen griechischer Mythologien oder bukolischer Idyllen, die von Dichtern wie Theokrit, Ovid und Vergil besungen wurden. Die landschaftliche Komposition wurde zu einem räumlich-ästhetischen „In-Szene-setzen“ der darzustellenden Geschichte oder Aussage. Der Begriff Landschaft tauchte zwar erstmals 1493 bei Jean Molinet auf („landschap“: Tafel, welches ein Land darstellt [Roger 1997]), vielleicht aber schon 1462 (Luginbühl 2013) oder 1530 in Venedig („paeseto su tela“ [Mariuz 2012]).

Ungeachtet dieser späten Begriffsfindung legte die Landschaftsdarstellung der Renaissance den Grundstein für das spätere pittoreske und romantische Landschaftsideal. Die Schönheit, die der Künstler in seinen Werken schuf, sollte nicht nur die Natur übertreffen, sondern sie würde erst durch das künstlerische Schaffen sichtbar werden, so die damalige Vorstellung (Liessmann 2009). Die italienische Künstlergilde integrierte diesen ab 1420 entwickelten neuen Impuls, Landschaft als einerseits illusionistisches wie auch realistisches Bildmotiv des Räumlichen in der Bilderzählung zu verstehen, in ihre Optik (Büttner 2006). Die Renaissancemalerei Italiens galt neben derjenigen von Flandern und der Maler zwischen Rhein und Donau als die führende Landschaftsmalerei Europas. Der Einfluss der realistischen Detailschilderungen der flämischen Kunst auf die italienische Bildsprache ist augenfällig.

Die hier vorgenommene Analyse der italienischen Landschaftsdarstellung interessiert im Zusammenhang mit den Terrassenlandschaften schon deshalb, weil ihre Schöpfer – wie wir sehen werden – neben der nordischen Malkunst auch von den vorherrschenden terrassierten Acker- und Rebbauregionen in den Hügeln des Veneto, Piemonts, Liguriens, der Toskana und von Süditalien geprägt gewesen waren.

4 Die beiden Topoi Campagna und Arkadien

4.1 Überblick

Landschaft und Schönheit sind eng miteinander verbunden. Das ästhetische Erlebnis von urbanen und ländlichen Kulturlandschaften beeinflusst unser Wohlbefinden und unsere Glücksgefühle. Land wird zur Landschaft, wenn es dank unserer sinnlichen Wahrnehmung Empfindungen auslöst oder durch unsere Symbolisierungen zu etwas Neuem aufgeladen wird, zu einer Art innerer, „unsichtbarer Landschaft“. Diese Konstrukte von Landschaften sind Idealisierungen, die weitgehend aus der Antike und vor allem aus der Renaissance stammen und auch heute unsere Schönheitsurteile über Landschaften beeinflussen (Rodewald 2013).

Die schöne Landschaft (bel paesaggio) wurde bereits von Varro (1. Jh. v.Chr.) mit dem Begriff des Nützlichen (utilitas) und des Ästhetischen (delectatio) im Zusammenhang mit dem römischen Villenbau außerhalb der Städte begründet.

Der Ackerbau stand im Zentrum von Texten antiker Agronomen, wie Varro, Cato, Columella oder Palladius. Die terrassenartige Landschaft vor seiner tuskischen Villa führte Plinius d.J. zur Aussage: „Die Landschaft ist wunderschön! Stell Dir ein riesiges Amphitheater vor, wie es nur die schöpferische Natur hervorbringen kann“. Er beschrieb weiter die Weinberge, die blumenreichen, bewässerten Wiesen und die Äcker, die nur mit großen Ochsen gepflügt werden könnten. Cicero berichtete über das Vergnügen, das ihm die Landarbeit bereitete und was ihn – als tugendhaften Stoiker – einem weisen Leben nahe kommen ließe. Landwirtschaft betreiben hieß daher auch Geistesschulung!

In der Renaissance stand die Landwirtschaft, vor allem der Ackerbau, im Zentrum der künstlerischen Rezeption von Landschaft und damit auch der Nachfrage von Seiten der damaligen städtischen Aristokratie. Pflüger, Ochsen, Esel, Umzäunungen, kultivierte Terrassen, von Baumhecken umgrenzte, linear-gefurchte Ackerparzellen, eingebettet in einer im Stile des „Verismus“ gemalten Reallandschaft mit Straßen und Wegen, Bauernhöfen und Dörfern, versinnbildlichten die Notwendigkeit der Landwirtschaft für die Ernährung der Stadtbevölkerung, wie jener von Venedig. In dieser Glorifizierung bezog man sich auf Vergil (70–19 v.Chr.) und seine Georgica, welche die verschiedenen Landbautechniken umschrieb, die von den späteren Agronomen weitergeführt und mit dem Ideal des Landlebens nach antiker Tradition verknüpft wurde.

Diese Hinwendung zum einfachen Landleben war während einer ausgeprägten, aber kurzen Periode Schlüsselmotiv in der Landschaftsmalerei, bereits auftretend in den berühmten Fresken des Buon Governo von Ambrogio Lorenzetti in Siena (um 1338) und den von Landwirtschaftsarbeiten geprägten Kalenderlandschaften der Fresken des Torre di Acquila in Trento (Ende des 14. Jh.) und der bekannteren Les Très Riches Heures du Duc de Berry der niederländischen Gebrüder Limburg (um 1416). Diese Landschaften hatten die spirituellen und kulturellen Bildaussagen zu begleiten und in philosophisch-religiöser Weise zu unterstützen (Kiel & Neri 1952). Die Rückseite dieser Idealisierung einer santa agricoltura – gleichsam ökonomisches wie ästhetisches Motiv der Städter in Verbindung mit dem Villenbau (villeggiatura) – manifestierte sich als Akt der Landnahme: Zwischen dem 15. und 18. Jh. erwarben sich reiche Familien große Ländereien im Hinterland der Städte und reformierten die Landwirtschaft, gleichzeitig vertrieben sie damit die angestammten Landbesitzer, nicht selten Bauern (Sereni 1961). Ein Paradox sondergleichen!

4.2 Campagna

Zu den Archetypen einer schönen (Agrar-)Landschaft gehören die Topoi Campagna und Arkadien. Der Begriff Campagna bezog sich auf das „typisch Ländliche“ und ging einher mit einer Idealisierung der vita rustica, die nützlich, tugendhaft und gleichzeitig wohltuend sein sollte. Eigentlich eine hügelige Landschaft in der Umgebung Roms und Neapels, inspirierte sie Maler, Schriftsteller und Bildungsreisende seit der Renaissance und wurde z.B. in Frankreich bis heute zum Inbegriff eines gepflegten ländlich-bäuerlichen Ideals, die Campagne.

Die Überhöhung des Landlebens entsprach der Optik des gutbetuchten Städters, der mit seinem Wunsch nach einer villa rustica in der Campagna auch gleich die Beschaffenheit der Ländereien gedanklich und real mitkonstruierte. Alberti Leon Battista hatte in „De re aedificatoria“ (1485) auch die richtige Gestaltung des Umlandes als Teil der zu bauenden Villa betont. Der Topos der schönen (bewirtschafteten) Landschaft als eine kulturell begründete Beziehung der kontemplativen mit der nützlichen Seite des Bauernlebens lässt den Begriff der agricoltura in der Tat als Agri-Kultur verstehen. Doch die Natur sollte immer auch malerisch bleiben und gemäß dem toskanischen Agronomen Luigi Alamanni nur sanften, imitierenden Tätigkeiten unterworfen werden (Sereni 1961).

Der Reiz der Campagna betraf die „Reinheit der Luft“, die „Heiterkeit des Himmels“, die „Ferne von den Krankheiten der Stadt“, die „Einsamkeit des Lebens“, die „Ferne vom Lärm“, die „natürliche Freude an den Feldern“, die „Reinheit der Sitten“, das „angenehme Leben“, das „Glück“ (Mathieu Castellani 2003). Zwischen 1490 und 1509 wurde eine kleine Gruppe rund um Caterina Cornaro mit hoher humanistischer, kultureller und auch politischer Kompetenz auf ihren Landsitzen Asolo und Altivole im Veneto Wegbereiter dieses Aufbruches in das ländliche Paradies. Ein Mythos entstand, der an ein paradiesisches goldenes Zeitalter erinnerte, das Vergil beschworen hatte und nun wiederentdeckt wurde: „Es schien, wie als wäre hier das Paradies auf die Erde hinabgestiegen“, nannte es Pietro Bembo 1505; „Kurz, das ist ein Paradies“ bezeichnete es Claude Gauchet 1583.

Doch der Topos der Campagna hatte auch ökologische Schattenseiten: Massive Rodungen vor allem an den Hügeln, die Trockenlegung und Entwässerung von Sümpfen und die Umwandlung der gemischt genutzten, unregelmäßig angelegten Wiesen, Äcker und Reben sowie der ursprünglich geschlossenen Kulturflächen in offene Äcker und Wiesen führten zu einer ersten Ausräumung der Kulturlandschaft.

4.3 Arkadien

Arkadien geht auf Vergil und Jacopo Sannazaro zurück und idealisierte eine naturbetonte, waldreiche und ausschließlich pastoral bewirtschaftete Landschaft, die als Sehnsuchtsland galt (Rodewald 2014). Mit seinem Werk Arcadia von 1502/1504 entfachte Sannazaro vom Erscheinungsort Venedig aus eine ungeahnte Welle der Begeisterung. Sein Arkadien, beseelt von Schäferinnen und Schäfern, Satyren und Nymphen, war gleichsam autobiografisch erlebte, wie imaginäre Landschaft, die er wehmutsvoll als Glücksort mit einem wiedergefunden geglaubten goldenen Zeitalter verband. Dieser Topos einer idyllischen Landschaft wurde anschließend zu einem Schlüsselelement in der Malerei, Literatur, Musik und humanistischen Philosophie und reichte weit in das kulturelle und sozio-ökonomische Verständnis der Renaissance hinein. Zwischen 1500 und 1520 in der Schaffensphase von Giorgione, Bellini, Cima da Conegliano, des jungen Tizian, von Lotto, Campagnola u.a. begann sich das Motiv der Campagna mit demjenigen des Bukolischen, d.h. des Naturbetonten, Waldreichen und Wilden zu vermischen (möglicherweise auch aufgrund des stärker werdenden Einflusses der Bildsprache nordischer Künstler wie Dürer). Parallel dazu wandelte sich der landwirtschaftliche Charakter in den Bilddarstellungen vom feldbearbeitenden Bauern zum Schafhirten.

Das Schäfer- und Naturidyll wurde assoziiert mit einer Waldlichtung inmitten blühender Wiesen mit stattlichen Einzelbäumen, umgeben von einem wild wirkenden Wald. Mäandrierende Bäche, mitunter Wasserfälle, Quellen, Grotten gehören ebenso dazu. Hinzu gesellen sich Wasservögel, Wildgänse, aber auch Hirsche und Stiere. Selbst wilde Tiere, wie Wölfe, Bären, Füchse wirken nicht gänzlich bedrohlich. Manchmal öffnet sich ein Blick in eine entfernte weite Ebene mit Siedlungen und lichtdurchfluteten Bergen im Hintergrund. Grabmäler und sonstige rätselhafte Spuren der Vergangenheit tauchen auf. Alles verbunden mit den angenehmsten Witterungsverhältnissen, wie sie nur ein beständiger Frühling gewähren kann, eine einzige Feier der Natur (Wehle 2008).

Die natur- und waldgeprägte bukolische Arkadienszenerie dominierte die Landschaftsidealisierung bis 1800. Entsprechend finden sich kaum mehr Anzeichen von Ackerbau und Ackerterrassen. Beide Topoi des landschaftlich Schönen sind aber oft nicht klar voneinander zu trennen und vermischten sich, namentlich in der hochproduktiven Phase der Landschaftsmalerei anfangs des 16. Jh. So werden in einzelnen lyrischen Schriften, wie von de Belleforest (1559), die vita pastorale und die vita rustica miteinander verwoben. Doch es begann sich nun eine stärkere Betonung der natürlichen Stimmungen einer Landschaft mit ihren kraftvollen Elementen, dem Licht- und Schattenspiel, den Flüssen, Waldlichtungen und einer Wildheit durchzusetzen, die das freie Leben der Hirten fernab der Städte in einer fantastischen Szenerie unterstrich.

Mit Guercino, Poussin, Lorrain und Gessner gelangte die arkadisch-pastorale Landschaft im 17. und 18. Jh. zu einer klassischen Vollendung. Zu Beginn der Romantik jedoch versank Arkadien (Brandt 2006), es war dem Glücksversprechen des Fortschrittsdenkens nicht gewachsen. Goethe ließ es im Faust II als Illusion eines antiken Glücksortes sterben. Später reduzierte sich Arkadien auf ein privates Idyll des Bürgertums. Es hatte aber immerhin die Kraft behalten, die Naturschutzbewegung Ende des 19. Jh. zu begründen, die dann ihrerseits in der Umweltbewegung seit den 1960er-Jahren aufging. Arkadien lebt also heute im Naturschutz, aber auch in der allgemein wertgeschätzten Berglandwirtschaft, d.h. dem heutigen Hirtentum, weiter.

5 Terrassierte Agrarlandschaften als Bildmotiv zwischen Campagna und Arkadien

Aufgrund von Bildanalysen und der entsprechenden Literatur wird die Hypothese formuliert, dass in der Blütezeit der Landschaftsmalerei des 15. und 16. Jh. ein markanter Wandel des Schönheitsbildes von Landschaft vom ackerbaulich, ländlich-beschaulichen zum arkadischen, an Dramatik und Symbolik gewinnenden Naturideal stattfand. Dadurch verlor sich das ästhetische Interesse an Agrarlandschaften, namentlich ihrer terrassierten Form an Hanglagen, die erst wieder im 19. Jh. vermehrt auftraten, so z.B. in der Walliser Landschaftsmalerei der so genannten Savièser Schule (Rodewald 2011).

5.1 Erstes Auftreten von Böschungen und hangparallelen Strukturen in der Malerei der Gotik und Frührenaissance

Eine der frühesten Darstellungen von offensichtlich kultivierten horizontalen Hügelflächen mit regelmäßigen Baumpflanzungen an den Hängen ist das Werk „Orazione nel giardino degli Ulivi“ von Barna Senese aus der Mitte des 14. Jh. Nach Sereni (1961) ist dies die erste bewusste Darstellung einer in der Renaissance in Toskana weit verbreiteten Landschaftsformung im Sinne einer Terrassierung. In linearer, fast terrassenähnlicher Form sind auch die Rebkulturen auf dem Fresko Ambrogio Lorenzettis dargestellt. Die einzelnen Pflanzlinien folgen dem Hangrelief und sind wie die Bocage-Landschaften Frankreichs durch Hecken oder Baumreihen eingegrenzt, wie dies lange Zeit üblich war.

Nach Sereni können mauergestützte Terrassierungen zum Beispiel für die Zitruskulturen an der Amalfiküste oder an der Riviera di Salò von einer sanfteren Technik kleiner Böschungsränder unterschieden werden. Diese Felder werden entweder gänzlich und in extensiver Weise nach der Neigung des Hanges angelegt oder bereits mit senkrecht verlaufenden Wasserablaufgräben, Zugängen und Pflanzreihen. Für Baumkulturen konnten auch bloß kreisförmige Ausebnungen für die Vermeidung der Bodenabschwemmung und für die Sammlung des Regenwassers, z.B. bei Sassetta („Viaggio dei Re Magi“ von ca. 1435), oder unregelmäßige Terrassierungen genügen, wo ausreichend mächtige Bodenschichten auftraten, z.B. bei Pseudo Pier Francesco Fiorentino („San Girolamo e San Francesco“ von ca. 1492). Diese Hangkulturform war in Nord- bis Süditalien weit verbreitet. Otto Pächt hingegen hielt diese terrassierten Felsen, die er als „Korkenzieherberge“ (Pächt 2002) bezeichnete, als eine typische Form der Darstellung der Berglandschaften im Mittelalter, die noch bis ins 15. Jh. vorherrschte (z.B. bei Jacopo Bellinis Werk „San Gerolamo nel deserto“). Bei den weit verbreiteten Böschungsterrassen wurde die natürliche Hangneigung nur leicht verändert, ersichtlich z.B. bei Battista da Vicenza („Silvestro papa debella il drago della rupe Tarpea“ von vor 1438). Deutliche Geländestufen finden sich später in weiteren Werken.

5.2 Darstellung von markanten Böschungen und Terrassen zwischen 1460 und 1530

Waren die Landschaften in der Hochgotik des 14. und 15. Jh., wie es Pächt etwas abschätzig ausdrückte, noch mehrheitlich „Beiwerke und Hintergrundtapeten“ der im Vordergrund stehenden narrativen Bildsprache, so änderte sich dies unter dem Einfluss der flämischen Malkunst seit der Mitte des 15. Jh. Der berühmte Fensterblick in die Landschaft von Jan van Eyck („Madonna des Kanzlers Rolin“) von 1435 oder auch der „wunderbare Fischzug“ von Konrad Witz (1444) gelten heute als die ersten realitätsgetreuen, markanten Landschaftsbilder. Waren im ausgehenden Mittelalter die Bildlandschaften geprägt von steil hinter den Figuren des Vordergrundes ansteigenden felsigen Terrassen, so entstand mit Jacopo Bellini eine erste Raumöffnung in die Breite und Tiefe („Der Heilige Christophorus“ im Pariser Skizzenbuch 1430–1450). Die Ackerfurchen und Grenzlinien sowie die einzelnen Bäume dieser Campagna betonten eine „natürliche“ Geometrisierung, welche die Tiefenwirkung des Raumes ermöglicht.

Als herausragende Meister zunehmend expressiverer Landschaftsdarstellungen sind vor allem Mantegna, Cima da Conegliano, Giorgione und die Bellinis zu nennen.

Andrea Mantegna (1431–1506) verwendete immer wieder Bildmotive einer agrarisch genutzten Kulturlandschaft („Orazione nell’Orto“ 1464, „la Crocifissione“ 1459, „San Giorgio“ 1467). So schuf er mit dem Fresko „Il martirio di San Giacomo“ von 1455 als erster eine prototypische, auf realen Beobachtungen basierende Hügellandschaft, die von zahlreichen hangparallelen Linien strukturiert ist, die mit Sträuchern und Bäumen (Fruchtbäumen) markiert sind. Mantegna unternahm selber verschiedene Reisen in der näheren Umgebung von Garda, um sowohl die Geologie, die Archäologie wie auch die belebte Natur zu studieren. Die Landschaft erscheint bei ihm als Fusion von Wildnis- und Landwirtschaftsaspekten, was offenbar von den Betrachtern und Auftraggebern der Bilder geschätzt wurde und sie ebenso an die heimatlichen Landschaften erinnerte wie die Darstellung von Bauwerken aus Vicenza, Padua oder Ravenna als Modell für ein italienisches Jerusalem (Lightbown 1986). Menschen bei der Heuernte und Schäfer mit ihren Herden finden sich auch in späteren Werken von Mantegna wieder (z.B. „Madonna delle cave“ von ca. 1490). Die typischen hangparallelen Strukturen treten in den illusionistischen Fresken der Camera degli Sposi (ca. 1465) von Mantua auf. Die fruchtbaren Hänge mit den Obstbäumen schienen den gnadevollen göttlichen Schöpfungswillen unterstreichen zu wollen. Andere Künstler übernahmen die Mantegna’schen Hügeldarstellungen.

Cima da Conegliano (1459–1517/18) stellte seine Landschaftsszenerien ganz in das Zeichen der Poesie Vergils ländlicher Idylle, welche Demut, Edelmut und Einfachheit vereint (Villa 2010). Seine sanftmütigen farbenfrohen Darstellungen widerspiegeln ein Landschaftsbild, das dem arkadisch-pastoralen Ideal entsprach. Diese hier aufgelösten kalligrafischen Repräsentationen von Bäumen und Krautpflanzen entsprachen nun nicht nur in minutiöser Weise dem Wirklichen („Verismus“), sondern idealisierten einen italienischen Raum (unter Referenz der Hügellandschaft des Veneto) zwischen landwirtschaftlich genutzter Campagna und urbaner Architektur. Die Landschaftsbilder sind Kulturlandschaften, dominiert von Weiden und Baumkulturen, die aber nicht wie bei Mantegna deutliche Spuren der bäuerlichen Bewirtschaftung zeigen, sondern eher dem Natürlichen verpflichtet waren. Insofern kann Cima’s Landschaftsideal auch als Kritik an dem damals aufkommenden Geschmack des Ländlichen, der sich im Bau zahlreicher Villen niederschlug, verstanden werden (Villa 2010). Hangparallele Feld- und Wiesenstrukturen finden sich bei ihm im Werk „San Girolamo nel deserto“ von ca. 1495.

Giovanni Bellini’s „San Francesco nel deserto“ von ca. 1485 gilt nach Pächt als frühestes italienisches Landschaftsbild. Im Hintergrund des vom flämischen Malstil beeinflussten Bildes ist ein Berg mit einer burgähnlichen Stadt abgebildet mit darunter liegenden deutlichen Terrassen. Bewirtschaftete Äcker mit Bauern an der Arbeit finden sich auch in seinem Werk „Madonna col Bambino“ (ca. 1510), das in eine vertraute Landschaft von Vicenza eingebettet wurde. Rechteckige, regelmäßige wohl nach einem Plan angeordnete, hangparallele und mit Hecken umgrenzte Felder sind auch im Hintergrund der „Pietà“ (ca. 1505) zu erkennen. Auch hier sollte die sakrale Landschaft an die Heimat rund um Vicenza erinnern. Ein deutlich terrassierter Hang ist am linken Bildrand des Gemäldes „Cristo al Calvario e il Circeneo“ (um 1460) der beiden Brüder Giovanni und Gentile Bellini zu erkennen. Um die gleiche Zeit entstand das Werk „Presepio e altre storie evangeliche e di Santi“ von Antonio Vivarini mit leicht angedeuteten Hangterrassen im Hintergrund. Ähnliches ist zu erkennen auf einem weiteren Gemälde von Giovanni Bellini („Cristo nell‘orto“), wo unterhalb der Stadt die für ihn typischen hangparallelen Heckenstrukturen auftreten.

6 Diskussion

Die Landschaftsdarstellungen im 14.Jh. zeigten zwar bereits vereinzelte Terrassierungen, die aber auch dem verbreiteten Malstil für Berghänge entsprachen. Zwischen 1430 und 1520 entstand mit der florentinischen, vor allem aber venezianischen Malergilde eine Repräsentation von Landschaft, die immer realistischere Formen einer bäuerlich geprägten und bewirtschafteten Kulturlandschaft, die Campagna, aufnahm. Ihre Charakteristika sind die weiten Ebenen, die relative Waldarmut, Gewässerläufe, Wege und sanfte Hügel mit Städten und Siedlungsbauten, wie Bauernhöfe, Wehrtürme und Mauern sowie die oft im hellen Licht stehenden (bläulichen) Berge im Hintergrund. Diese Bildlandschaften sind belebt, das heißt, in ihr treten Menschen auf, die nicht zwingend am vordergründigen Bildgeschehen beteiligt sind. Die Topografie und die Bauten sind oftmals der vertrauten heimatlichen Landschaft entlehnt und lassen bekannte Städte- und Landschaftsbilder erkennen.

Landwirtschaft – insbesondere Ackerbau, Gehöfte, Zäune, terrassierte Hanglagen, von Ochsen gezogene Pflüge und arbeitende Bauern – spielt bei vielen Bildern eine zentrale Rolle als Trägerin des literarisch mannigfach bezeugten Ideals des angenehmen Landlebens, das in einer Paarung von Muße (otium) und Tätigkeit (negotium), von Freiheit und geistig-künstlerisch-politischer Inspirationsquelle den der Stadt überdrüssig gewordenen Menschen anzog wie kaum je zuvor. Die als schön, ja paradiesisch empfundene Landwirtschaft wurde so zu einer Kulturform, mit der sich die wohlhabende Städterschicht auch künstlerisch umgab. Diese Hinwendung zum Ländlichen und damit zur vertrauten Heimat hatte neben einer Agrarreform vor allem einen Boom des Villenbaus nach sich gezogen, welcher zu einer ersten Zersiedelungsphase führte. Es wurde kein fremdes Land, kein Reiseerlebnis oder Erkenntnisgewinn gesucht, sondern die Darstellung galt der Nostalgie nach dem eigenen Land, das notabene zu jener Zeit von den übrigen Europäern bereist wurde (Kiel & Neri 1952).

Aus den Augen, aus dem Sinn?

Diese Nostalgie nach innen erinnert an diejenige der Romantik, wo die Suche des Menschen nach sich selbst ebenfalls ein Leitmotiv war. Die Campagna stand als kulturelle Metapher für eine menschenfreundliche Natur und in Kontrast zu den in damaliger Zeit furchteinflößenden Meeren und hohen Bergen, also zu der unbeeinflussten und unbeeinflussbaren Natur. Das damals breit geschätzte Campagna-Ideal einer friedfertigen, fast gärtnerisch bearbeiteten Kulturlandschaft, die von den Einheimischen wiedererkannt und von den Städtern geliebt wurde, verschob sich im Zuge politischer Wirren und mit dem Ende des humanistischen Zirkels in Asolo 1509 sowie mit dem Tod von Giovanni Bellini 1516 in Richtung eines stärker von der pastoralen Literatur geleiteten, naturbetonteren Landschaftsbildes.

In dieses arkadische Bildmotiv mischte sich Dramatik und Wildheit (z.B. bei „La Tempesta“ oder „il Tramonto“ von Giorgione) hinein. Giorgione wie auch Tizian anfangs des 16. Jh., aber auch die Maler des 17. Jh., waren getrieben davon, Landschaften für sich selbst malen zu wollen und die Natur zu „imitieren“, wie dies Caravaggio ausdrückte (Kiel & Neri 1952). Erscheinungen wie die Nacht, das Morgenrot, der Sonnenuntergang und dramatische Wetter- und Naturerscheinungen galt es mehr und mehr zu entdecken. Die Landschaftskunst wurde somit zu einer autonomen Kunstrichtung der Moderne. Von da an stand die Natur im Vordergrund; das ländlich-bäuerliche Idyll und damit die Terrassenlandschaften traten zurück. Nicht unwesentlich hierfür ist auch der Einfluss der flämischen Landschaftsmalerei, welche zwar auch bäuerlich-dörfliche Bildmotive verwendete (z.B. bei Brueghel und Bouts), aber auf die Darstellung von Terrassen schon deshalb verzichtete, weil diese Landschaftsform dort gar nicht vorkommt.

Es lässt sich sagen, dass die terrassierten Agrarlandschaften – wenn auch nur sporadisch und kaum je so expressiv dargestellt, wie dies Boccaccio literarisch mit dem Bild des Stufentheaters auszudrücken vermochte – dem Landschaftsideal der Frührenaissance näher standen als der erhabenen und wissenschaftlich attraktiveren Naturlandschaft der Aufklärung. Die Felder und Weiden, die Bauernhäuser und Ställe berühren durch eine Unmittelbarkeit des Vertrauten und Heimatlichen, sind aber auch gleichzeitig Zeugnis eines Sehnsuchtsgefühls nach einem einfachen, aber beständigen Landleben, das bis in die Romantik als Gegenentwurf zu dem für Viele als unbarmherzig empfundenen Fortschreiten der Zeit Gültigkeit hatte. So sind auf den ersten Landschaftsdarstellungen der großen venezianischen Renaissancemaler Vivarini, Mantegna, Bellini, Giorgione, Cima da Conegliano und Tizian Ackerlandschaften im Allgemeinen recht häufig (terrassierte Agrarlandschaften hingegen nur vereinzelt) zu finden. Sie tauchen um 1450 erstmals auf, um mit den späteren Renaissancemalern ab 1520 wieder zu verschwinden. Auf den expressiven Landschaftsdarstellungen, z.B. von Dosso Dossi in der Villa Imperiale di Pesaro, regieren arkadisch-idyllische Motive von Waldlichtungen, Wiesen und zutraulich wirkenden wilden Tieren. Die den Boden bearbeitende Landwirtschaft tritt nach einer kurzen Blütezeit in den Hintergrund. Dies blieb auch bis ins 17. Jh. so, allerdings mit Ausnahme der Holzschnitte und Gravuren, die im Dienste des aufkommenden wissenschaftlichen Entdeckungseifers (z.B. der Cosmographie und Geographie) und der genauen wildung des Realen standen, wie dies z.B. die Ortsansichten von Matthäus Merian belegen.

Vielleicht ist aber das Verschwinden der Campagna als eigener Topos des Schönen auch mitschuldig an dem Verlust dieser ästhetischen Seite der Landwirtschaft selber, die sich zwar noch als Agrikultur bezeichnet, aber das damalige humanistische Ideal der Verbindung von Muße, Schönheit, Geisteskraft und Kontemplation einseitig zugunsten des Wirtschaftens und der bloßen Arbeit aufgab. Entstehen aber keine Schönheitsbilder in dieser Art mehr, verschwindet auch die reale Landschaft, wie dies mit der Ausradierung der Campagna in den urbar gemachten Flusstälern und Ebenen im Verlauf des 19. und 20. Jh. erfolgt ist. Aus dem Land wurde ein periurbaner Siedlungsbrei, aus dem Ideal der Freiheit und des Glücks reine wirtschaftliche Zweckorientierung. Unser ästhetisches Desinteresse überließ das Landwirtschaftsland seinem Schicksal, als Ort der Intensivproduktion oder als Ort der Zersiedlung. Die Ackerterrassen verschwanden bereits in einem schleichenden, kaum von der Öffentlichkeit beachteten Prozess seit 1800, an ihre Stelle traten entweder Wiesen und Weiden, Rebland oder Bauland. Vielerorts gingen die ehemaligen Äcker durch Waldeinwuchs verloren. Die Rebterrassen konnten sich hingegen aufgrund ihrer größeren ökonomischen Bedeutung erhalten. Viele Rebmauern wurden jedoch in den 1960er- und 70er-Jahren niedergerissen oder durch Betonmauern ersetzt.

Rationalisierung des Anbaus beherrschte das Geschehen, ästhetische Ansprüche der Gesellschaft wurden an diese Räume nicht gestellt. So bedeutet ein „Aus dem Auge, aus dem Sinn“ eine Form von Ausnüchterung und ästhetischer Entzauberung dieser einstigen idealisierten Campagna-Landschaften. Ihre ästhetische Wiederentdeckung kam für viele dieser Räume zu spät, für andere bedeuteten sie aber auch eine definitive Rettung (z.B. für die UNESCO-Welterbeobjekte). Es ist wohl kein Zufall, dass just in der Zeit, als die terrassierten Agrarlandschaften wieder in die Nähe des Ästhetisch-Idealen gerückt wurden, Friedrich Heusinger 1826 die Terrassierung für den Feldackerbau zur Bekämpfung der Verödung in Deutschland propagierte (Heusinger 1826).

Mit einer Rückbesinnung auf die einstige Campagna können wir die Basis legen für eine in Zukunft stärker ästhetisch ausgerichtete Landwirtschaft, die in den intensiv genutzten Produktionslagen in heute oft wenig attraktiver Weise betrieben wird. Vorbilder sind die touristisch hoch geschätzte Berglandwirtschaft inmitten der Bergnatur, in der das alte Ideal von Arkadien weiterlebt, aber auch die Terrassenlandschaften, die mit der ästhetischen Wiederentdeckung im 19. Jh., wenigstens was den Rebbau anbetrifft, vielerorts vor dem Zerfall und der Nutzungsaufgabe (aber nur bedingt vor der Nutzungsintensivierung) gerettet werden konnten. Die Erhaltung der Genfer Campagne genevoise, als Schweizer Landschaft des Jahres 2013 ausgezeichnet, kann zu einem guten Teil der kulturgeschichtlich untermauerten und bis heute anhaltenden Stadt-Land-Idealisierung durch die städtische Bevölkerung zugeschrieben werden (Mulhauser 2013).

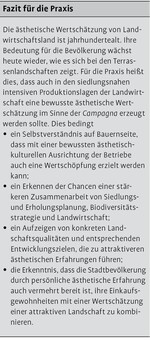

Es lässt sich daher aus dieser Rezeptionsanalyse der Terrassenlandschaften eine Parallelität zwischen dem ästhetischen Interesse in der Kunst und Literatur und dem realen Umgang mit Landschaft erkennen. Eine Wiederherstellung dieser Verbindung ist für die Zukunft vielversprechend, wenn wir die Gemeinwirtschaftlichkeit der Leistungen der Landwirtschaft hervorheben und das Kulturland vor Zersiedlung und Banalisierung bewahren wollen. Hierfür müssen wir die ästhetischen Qualitäten dieser Agrarlandschaften aber auch im Sinne eines ästhetischen Wissens identifizieren und vermitteln können. Wie dies konkret erfolgen kann, wird mit den folgenden drei Thesen gezeigt:

These 1: Die Wiederentdeckung der Campagne legt den Grundstein für den Konsens von Städtern und Landwirten.

Bestehen keine Schönheitsbilder für die siedlungsnahen intensiv genutzten und alltäglichen Landwirtschaftsgebiete in den Tieflagen, so verschwindet auch die reale Landschaft aus unserem Interesse und droht transformiert zu werden. Rationalisierung, Mechanisierung, large-scale-Massenproduktion und Uniformierung dominiert den Landschaftseindruck. Es ist an der Zeit, dass wir das Landwirtschaftsland wieder als das sehen, was es eigentlich immer noch ist: einen Ort des stolzen, einfachen und naturverbundenen Lebens, das uns glücklich machen sollte. Die Sorgfalt, wie im Lavaux die Terrassenlandschaft oder in Genf die Campagne genevoise als gemeinsame Identität und Quelle des Wohlbefindens von Städtern und Landbewohnern bewahrt wurde, zeigt, wie sehr solche „unsichtbaren Landschaften“ auch Realität sein können. Dies, obwohl in beiden Fällen durchaus zeitgemäß und intensiv gewirtschaftet wird, ohne allerdings die kulturgeschichtlichen Strukturen (Terrassensysteme, alte Gehöfte, Alleen oder Baumhecken) auszuradieren.

These 2: Die siedlungsnahen Landwirtschaftsbetriebe verbinden gleichzeitig Produktion und Landschaftsqualität.

Viele Landwirtschaftsbetriebe stehen unter großem Produktionsdruck und die großflächigen Felder grenzen ohne jegliche Strukturen direkt an die immer weiter wachsenden Siedlungen. Infrastrukturen zerschneiden und zerstückeln das Kulturland. Der Kulturlandverlust wird mit intensiverer Produktion und Futtermittelimporten kompensiert. Doch in letzter Zeit entstanden in Stadtnähe immer häufiger auch Vorzeigebetriebe (im Sinne der „fermes ornées“ und der englischen „ornamental farms“), die auf Nutzungsvielfalt, Biodiversität und Schönheit setzen und damit von der Nachfrage nach gesunden Produkten (mit notabene höherer Wertschöpfung), tiergerechter Haltung der Nutztiere und unüberbauten Erholungsräumen profitieren. So ist das alte Campagna-Ideal in neuer Form wieder da und dort zu erspüren.

These 3: Die Agrarpolitik, die Biodiversitätsstrategie, Gesundheitsförderung und Siedlungspolitik müssen stärker verbunden werden.

Die enge Beziehung von Stadt und Landschaft (vgl. das Ideal des Buon Governo) hat sich seit der Industrialisierung aufgespalten. Das umliegende Land dient längstens nicht mehr einzig und allein der Ernährung der Stadtbevölkerung, wie auf der anderen Seite die Erholungssuche der Städter(innen) sich auf weit entfernte Urlaubsgebiete konzentriert. Diese Trennung schadete letztlich beiden. Heute bietet sich mit den Biodiversitäts- und Landschaftsqualitäts-Beiträgen des schweizerischen Direktzahlungssystems einerseits, mit den Siedlungsplanungen (z.B. den schweizerischen Agglomerationsprogrammen) andererseits eine interessante Kombinationsmöglichkeit an. Denn gerade die periurbanen Landwirtschaftsgebiete erfüllen als Erholungsräume auch aus Sicht der Gesundheitsförderung eine wichtige Funktion. Die Campagna ist somit beileibe kein verstaubter Mythos der Vergangenheit, sondern, wie die weltweit wertgeschätzten Terrassenlandschaften zeigen, eine Chance, die häufige politische Diskrepanz zwischen Stadt und Land als Synergiepotenzial und nicht als Konfliktherd zu sehen. Hierfür müssen sich die entsprechenden Akteure aber aufeinanderzubewegen.

Gewiss braucht es noch weitere Argumente, insbesondere der ökologischen und ökonomischen Art, für den Erhalt der (terrassierten) Agrarlandschaften. Die 2010 gegründete internationale Allianz für Terrassenlandschaften (ITLA) sieht ihre Aufgabe primär in der Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung für das gemeinsame Landschaftserbe und die Stärkung der Lebens- und Wirtschaftsformen für diese Gebiete. Ohne eine ästhetisch-kulturelle Wertschätzung, welche letztlich auch zu einer selbstbewussten Haltung der lokalen Bevölkerung und einem Engagement auch jenseits der rein ökonomischen und privaten Motivation beiträgt, fehlen sowohl die Basis als auch der soziale und politische Druck, um Verbesserungen und entsprechende Programme zur Erhaltung und Aufwertung dieser Agrarlandschaften auszulösen.

Literatur

Aikema, B., Brown, B.L. (1999): Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dürer, Tiziano. Milano.

Ambroise, R., Frapa, P., Giorgis, S. (1989): Les paysages de terrasses, Aix-en-Provence.

Brandt, R. (2006): Arkadien in Kunst, Philosophie und Dichtung. Freiburg. i.Br.

Büttner, N. (2006): Geschichte der Landschaftsmalerei. München.

Heusinger, F. (1826): Die Verwandlung der Bergseiten in ebene Beete und der Giessbäche in Abzuggräben oder die Terrassirung der Berge mit der Wasserleitung, als die beste und wohlfeilste Art, Berge zu benutzen, Sie vor Verödung zu schützen und Überschwemmungen zu verhüten. Leipzig.

Kiel, H., Neri, D. (1952): Paesaggi inattesi nella pittura del Rinascimento. Milano.

Liessmann, K.P. (2009): Schönheit. Wien.

Lightbown, R. (1986): Mantegna. Milano.

Luginbühl, Y. (2013): La campagne périurbaine: d‘une idylle du passé à la «construction paysagère» /// Die periurbane Landschaft: von der Idylle zum «landschaftlichen Konzept»? In: Prix Paysage 2013 La campagne Genevoise, Actes de la journée (eds. République et Canton de Genève et Stiftung Landschaftsschutz Schweiz), Genf, 56-63.

Mariuz, A. (2012): Il paesaggio veneto del Cinquecento, in Tiziano La fuga in egitto e la pittura di paesaggio (Artemieva, I., Pavanello, G. ed.). Venezia, 25-39.

Mathieu Castellani, G. (2003): «En seurté publique, sous son figuier...» Quelques motifs de l’imaginaire campagnard dans la littérature française de la Renaissance. In: La Campagna in Città Letteratura e Ideologia nel Rinascmento (a cura di G. Isotti Rosowsky), Firenze, 31-46.

Mulhauser, G. (2013): Die Genfer Landschaften – wechselnde Blickwinkel. In: Prix Paysage 2013 La Campagne Genevoise, Actes de la Journée, Genève, 38-47.

Nohl, W. (2001): Landschaftsplanung. Ästhetische und rekreative Aspekte. Berlin.

Pächt, O. (2002): Venezianische Malerei: die Bellinis und Mantegna. München.

Rodewald, R. (2011): Ihr schwebt über dem Abgrund. Die Walliser Terrassenlandschaften, Entstehung – Entwicklung – Wahrnehmung. Visp.

– (2013): La Campagne genevoise – ein Landschaftsideal vom Gestern zum Morgen. In: Prix Paysage 2013 La Campagne Genevoise, Actes de la Journée, Genève, 24-29.

– (2014): Arkadien – eine verlorene Utopie? Geographische Revue (in press).

Roger, A. (1997): Court traité du paysage. Paris.

Sereni, E. (1961): Storia del paesaggio agrario italiano. Roma-Bari.

Villa, G.C.F. (2010): Cima da Conegliano Poeta del Paesaggio. Venezia.

Wehle, W. (2008): Arkadien oder das Venus-Prinzip der Kultur. In: Friedlein, R., Poppenberg, G., Volmer, A., Hrsg., Arkadien in den romanischen Literaturen, Heidelberg, 41-71.

Wein- und Rebbaumuseum (2010): Rebe und Wein im Wallis. Siders-Salgesch.

Anschrift des Verfassers: Dr. phil. Biol. Dr. h.c. iur. Raimund Rodewald, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL), Schwarzenburgstraße 11, CH-3007 Bern, E-Mail r.rodewald@sl-fp.ch, Internet http://www.sl-fp.ch.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.