Extensive Beweidung mit Pferden im Vergleich zur Hüteschafhaltung

Abstracts

Im Naturschutzgebiet Moosheide (NRW) wird seit 2000 ein Beweidungsprojekt mit Pferden in halboffenen Sandökosystemen durchgeführt. Die vorliegende Arbeit vergleicht Auswirkungen einer Pferdebeweidung mit Schafbeweidung in Hütehaltung auf das Vorkommen von Heuschrecken und Tagfaltern sowie auf relevante Habitatparameter.

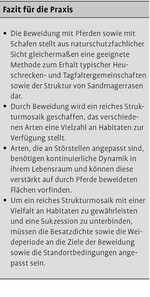

Insgesamt sind zwölf Heuschrecken- und 21 Tagfalterarten auf der Pferdeweide und elf Heuschrecken- und 23 Tagfalterarten auf der Schafweide nachgewiesen worden. Der statistische Vergleich der Arten- und Gesamtindividuenzahlen von Heuschrecken und Tagfaltern zeigt zwischen den beiden Beweidungssystemen keine Unterschiede, jedoch unterscheidet sich die mittlere Abundanz von vier Heuschrecken- und sechs Tagfalterarten zwischen der Pferde- und Schafbeweidung. Ein Vergleich der Vegetationshöhe und -struktur, des Offenboden- und Streuanteils sowie der Vegetationsdeckung zeigt bis auf den Offenbodenanteil im Oktober keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Beweidungsformen. Die Flächen zeichnen sich durch ein Mosaik aus lückigen und dichteren sowie unterschiedlich hohen Strukturen aus. Charakteristisch für die Pferdeweide ist ein Nebeneinander aus kurzgefressener und stehengelassener Vegetation sowie offenen Bodenstellen. Es kann gezeigt werden, dass auch die Pferdebeweidung aus entomologischer Sicht eine geeignete Methode zur Erhaltung von Sandmagerrasen darstellt.

Extensive Grazing with Horses in Comparison to Sheep Grazing – Impacts on grasshoppers and butterflies on Sandy Dry Grassland in the Nature Reserve “Moosheide”

Horse grazing on semi-natural sand ecosystems in the Nature Reserve “Moosheide” (North-Rhine Westphalia) started in the year 2000. The study focuses on the effects of horse grazing in comparison to sheep grazing on the incidence of grasshoppers and butterflies as well as on relevant habitat parameters. 12 grasshopper and 21 butterfly species have been recorded on the horse-grazed area and 11 grasshopper and 23 butterfly species on the sheep-grazed area. Whilst numbers of species or individuals do not differ statistically between horse and sheep grazing there are statistical differences in the mean abundance of four grasshopper and six butterfly species.

The comparison of vegetation height, vegetation structure, open ground cover, litter cover and vegetation cover only shows a statistical difference in the amount of open ground in October. The grazed areas are characterised by a small-scale change of jagged and thick structures as well as short and high vegetation patches. Typical for horse-grazed areas is the close coexistence of short-grazed and ungrazed vegetation as well as open patches.

The study allows the conclusion that from an entomological point of view horse grazing can also be a useful method for the preservation of sandy dry grassland.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung: Landschaftspflege mit Pferden und Schafen

Offenlandbereiche sind entweder auf Sonderstandorten oder durch zoogene oder anthropogene Einflüsse entstanden und stellen artenreiche und wertvolle Lebensräume dar (Finck et al. 2002, Riecken et al. 1998). Als Hauptgefährdungsursache offener Biotope und Magerrasen mit ih-ren Lebensgemeinschaften gelten die Nutzungsaufgabe, -intensivierung oder -änderung (Nitsche & Nitsche 1994). Der Mangel an Störung sowie die Sukzession sind nach Fartmann (2006) und Maas et al. (2002) die wichtigsten Gründe für die Gefährdung von Tagfaltern und Heuschrecken.

Die Beweidung von Offenland mit Rindern und Schafen bildet im Biotoperhalt eine anerkannte Methode. Die klassischen Maßnahmen, späte Mahd und Hüteschafbeweidung, sind jedoch kostenintensiv und in immer stärkerem Maße von Subventionen abhängig (Riecken et al. 1998). Eine Alternative im Naturschutz bietet unter anderem der Einsatz großer Weidetiere mit dem Ziel, Weidelandschaften zu entwickeln, die ein raumzeitliches Mosaik unterschiedlicher Sukzessionsstadien aufweisen (u.a. Bunzel-Drüke et al. 2008, Wallis DeVries et al. 1998).

Das Naturschutzgebiet Moosheide (NRW) dient dem Erhalt typischer Lebensräume des Landschaftsraums Senne. Ein Großteil der Sandmagerrasen im Gebiet wird mit Heidschnucken in Hüteschafhaltung gepflegt. Darüber hinaus findet in einem Teil des Gebietes eine Beweidung magerer Sandstandorte mit Pferden statt (Rüther & Venne 2005).

Heuschrecken und Tagfalter gehören mit typischen Magerrasenarten zu den charakteristischen Tiergruppen von Sandökosystemen und sind auf den Erhalt offener Lebensräume dauerhaft angewiesen.

In dieser Untersuchung wurde der Frage nachgegangen, inwieweit eine extensive Pferdebeweidung aus faunistischer Sicht am Beispiel von Heuschrecken und Tagfaltern zum Arterhalt beitragen kann, insbesondere im Vergleich zur klassischen Pflegemethode der Hüteschafhaltung.

In der Landschaftspflege wurde die Beweidung mit Pferden lange als kritisch bis negativ bewertet und kaum als Möglichkeit für den Biotoperhalt in Betracht gezogen (Rahmann 1999, Seifert et al. 2006). Pferde zeigen ein charakteristisches Fressverhalten, bei dem die Grasnarbe tief verbissen wird. Sie haben ein enges Futterspektrum mit Spezialisierung auf Gras, wodurch es zu einer Zunahme von krautartigen Pflanzen kommen kann. Unter Pferdebeweidung entsteht häufig ein typisches Mosaik aus über- und unterbeweideten Strukturen, daneben kann es zu einer Schädigung von Gehölzen durch Tritt und Verbiss kommen. Die Abgabe der Exkremente erfolgt bevorzugt an Kotplätzen und führt zur Bildung von Geilstellen mit Eutrophierungszeigern, die bei der Futteraufnahme gemieden werden. Aufgrund ihres starken Bewegungsdrangs kann es bei hoher Dichte, zu einer Schädigung der Grasnarbe und zur Bildung von Rohbodenstellen kommen. Außerdem wälzen sich Pferde zur Körperpflege gerne und legen die benötigten Sandbadeplätze selbst an (Bunzel-Drüke et al. 2008, Rahmann 1999, Seifert et al. 2006). In Deutschland existieren einige Projekte mit Pferden in der Landschaftspflege und im Naturschutz und es liegen überwiegend positive Ergebnisse vor (u.a. Demartin 2005, Gerken et al. 2008).

Die historische Wanderschäferei und Hüteschafhaltung trugen dazu bei, dass typische Pflanzengesellschaften und Offenlandschaften entstanden und gelten daher als traditionelle Nutzungsformen von Sand- und Kalkmagerrasen und Heiden. Heute werden sie als zentrales Pflegeelement im Biotopmanagement derartiger Lebensräume angesehen (Quinger 1999). Schafe sind in der Lage, selektiv Pflanzen zu fressen und tief abzubeißen. Ihre Trittwirkung ist wegen des geringen Körpergewichts schonender für die Grasnarbe als bei Pferden oder Rindern. Bei extensiver Hüteschafhaltung bildet sich eine hohe Strukturvielfalt aus, die sich positiv auf die Artenzusammensetzung und Diversität auswirkt. Nimmt die Beweidungsintensität aber zu, kommt es zu negativen Auswirkungen (Bunzel-Drüke et al. 2008, Pott & Hüppe 1994).

2 Untersuchungsgebiet

2.1 Charakterisierung

Das Untersuchungsgebiet liegt im Nordosten der Westfälischen Tieflandsbucht und ist Teil der Oberen Senne, einer dem Teutoburger Wald vorgelagerten, gut erhaltenen großräumigen Sandlandschaft mit vielfältigen Landschaftsstrukturen in Nordrhein-Westfalen (Rüther & Schroeder 1994). Die Obere Senne ist gekennzeichnet durch ein Landschaftsmosaik aus Dünen, Bach- und Trockentälern sowie Kiefernwäldern und Heideflächen. Sie stellt eine durch Heidebauerntum historisch genutzte und gewachsene Kulturlandschaft dar. Bis ins 18. Jahrhundert wurde das heute zu einem großen Teil innerhalb eines Truppenübungsplatzes liegende Gebiet von den umliegenden Siedlungen als Allmende genutzt. Weidende Schafe, Rinder sowie halbwilde Pferde (Senner Pferde) prägten den Landschaftsraum (Harteisen 2008). Diese durch historische Wirtschaftsformen entstandenen Ersatzgesellschaften aus Zwergstrauchheiden und Sandmagerrasen sind heute außerhalb des Truppenübungsplatzes Senne nur noch in Resten erhalten (Schroeder 2008), z.B. im NSG Moosheide. Die untersuchten Flächen im NSG Moosheide werden zu den Glatthaferwiesen und Silikat-Trockenrasen gezählt und zum Großteil durch Heidschnucken in Hüteschafhaltung meist im März gepflegt bzw. etwa 20 ha entfallen auf das Beweidungsprojekt „Wildbahn Senner Pferde“.

2.2 Beweidungsprojekt „Wildbahn Senner Pferde“

Die erste schriftliche Erwähnung weidender Pferde in der Senne stammt aus dem Jahr 1160. Bis ins 20. Jahrhundert trugen die Senner Pferde zur Entwicklung dieser offenen Heidelandschaft bei (Harteisen 2008). Die landschaftsgestaltende Funktion, die den Senner Pferden zugeschrieben wird, hat unter anderem zu dem seit 2000 im NSG Moosheide stattfindenden Beweidungsprojekt „Wildbahn Senner Pferde“ auf Extensivgrünland geführt (Rüther & Venne 2005). Projektziele sind die Pflege von Sandtrockenrasen und Extensivgrünland durch Pferde zum Erhalt und zur Förderung seltener und gefährdeter Arten sowie die Entwicklung einer halboffenen Weidelandschaft. Von Mai bis Oktober/November beweiden drei bis fünf Pferde die etwa 20 ha große Projektfläche. Eine Düngung der Weidefläche sowie eine Fütterung erfolgen nicht.

2.3 Weideintensität der untersuchten Flächen

Die Weideintensität der beiden Weidesysteme zeigt deutliche Unterschiede bei der Besatzdichte im Untersuchungsjahr und betrug für die Pferdeweide 0,2 GV/ha und für die Schafweide 4,1 GV/ha. Die Besatzstärke war mit 51,4 GV/ha auf der Pferdeweide und 53,7 GV/ha auf der Schafweide fast identisch. Nach Bunzel-Drüke et al. (2008) gibt die Besatzdichte die Anzahl Tiere pro Fläche zu einem bestimmten Zeitpunkt und die Besatzstärke die mittlere Tierdichte pro Weideperiode an. Daraus folgt, dass die Schafbeweidung kurz und intensiv und die Pferdebeweidung lang und extensiv war, jedoch bei gleicher Besatzstärke.

3 Methode

Im Untersuchungsjahr 2007 sind im NSG Moosheide auf insgesamt 16 Probeflächen (25 x 50 m) Tagfalter und Heuschrecken erfasst worden. Acht der Probeflächen wurden von Pferden im Rahmen des Projekts „Wildbahn Senner-Pferde“ und acht Probeflächen durch Heidschnucken in Hüteschafhaltung beweidet.

Die Heuschreckenerfassung fand mittels Verhören sowie gezieltem Ausschauhalten nach Dornschrecken entlang der 50-m-Transekte in den Probeflächen statt. Erfasst wurde an vier Terminen im Zeitraum von Mitte Mai bis Ende August im Abstand von drei bis vier Wochen bei sonnig-warmem und windstillem Wetter. Um Arten, die im hörbaren Spektrum sehr leise sind, ebenfalls nachzuweisen, kam bei der Augustbegehung ein Ultraschall-Detektor zum Einsatz. Die Erfassung der Tagfalter und Widderchen fand mittels Sichtbeobachtung und Kescherfängen auf den Probeflächen statt. Die Untersuchung einer Probefläche ist beendet worden, sobald über einen Zeitraum von 20 min keine neue Art mehr festgestellt wurde. Um möglichst alle Arten zu ermitteln, fanden vier Begehungstermine zwischen Mitte Mai und Ende August bei sonnig-warmem Wetter statt.

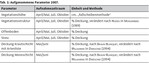

Um die Flächen in ihrer Struktur zu charakterisieren sowie die Auswirkungen der Beweidungsformen beschreiben zu können, wurden zusätzliche Parameter erfasst (Tab. 1). Ein zeitlicher Vergleich der Tagfalter- und Heuschreckenbestände seit Beginn der Pferdebeweidung fand durch die Auswertung von Daten einer von der Biologischen Station Senne (Biologische Station Senne 2000) vor Einrichtung des Projekts „Wildbahn Senner Pferde“ vergleichbar durchgeführten Erhebung 1999 statt.

Die statistische Auswertung wurde mit dem Computerprogramm SPSS durchgeführt. Um Aussagen über die Auswirkungen der Beweidungsformen treffen zu können, sind die Daten mittels Signifikanztests (t-Test und Mann-WhitneyU-Test) ausgewertet worden. Da parametrische Tests eine bessere Trennschärfe aufweisen als nichtparametrische, wurden, wenn möglich, diese bevorzugt. Den statistischen Tests wurde ein Signifikanzniveau von 0,05 zugrunde gelegt und folgende Symbolik verwendet: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

4 Ergebnisse

4.1 Heuschrecken

Es wurden 13 Heuschreckenarten festgestellt, von denen fünf Arten auf der Roten Liste von NRW und/oder der BRD stehen (Abb. 1). Die Arten Chorthippus mollis (Verkannter Grashüpfer), Stenobothrus lineatus (Heidegrashüpfer), Gryllus campestris (Feldgrille), Myrmeleotettix maculatus (Gefleckte Keulenschrecke), Chorthippus biguttulus (Nachtigall-Grashüpfer) und Chorthippus brunneus (Brauner Grashüpfer) sind für Sandmagerrasen typisch und stellen 75 % der erfassten Individuen.

Auf der Pferdeweide sind insgesamt zwölf Arten (663 Ind.) und auf der Schafweide elf Arten (685 Ind.) nachgewiesen worden, unter denen alle sechs als typisch für Sandmagerrasen eingestufte Arten vertreten waren. Auf allen Probeflächen konnten C. mollis, S. lineatus und Chorthippus parallelus (Gemeiner Grashüpfer) erfasst werden. Unterschiede bei der mittleren Artenzahl sowie der mittleren Gesamtindividuenzahl zwischen den zwei Beweidungstypen bestehen nicht. Ein Vergleich der mittleren Abundanz der einzelnen Arten zwischen Pferde- und Schafbeweidung zeigte für vier Heuschrecken deutliche Unterschiede. C. parallelus, Omocestus viridulus (Bunter Grashüpfer) und C. brunneus kamen auf der Pferdeweide und C. biguttulus auf der Schafweide mit einer höheren Abundanz vor (Abb. 1).

Der Vergleich der Heuschreckendaten 2007 mit Daten vor Beginn der Pferdebeweidung (1999) für vier in beiden Jahren untersuchte Probeflächen zeigt, dass zwölf Arten in beiden Jahren nachgewiesen wurden (Abb. 2). Zu den häufigsten Arten zählen G. campestris, O. viridulus, S. lineatus, C. mollis und C. parallelus. Ein Unterschied in der Artenzahl besteht nicht, jedoch konnte eine Zunahme in der mittleren Gesamtindividuenzahl von 43 ± 10 Individuen auf 83 ± 26 Individuen festgestellt werden (t = – 4,709*). Jeweils nur in einem der beiden Jahre mit je einem Individuum konnten Metrioptera brachyptera (Kurzflügelige Beißschrecke), Chorthippus apricarius (Feldgrashüpfer), Metrioptera roeselii (Roesels Beißschrecke) und Stethophyma grossum (Sumpfschrecke) erfasst werden. Eine signifikante Abundanzzunahme lässt sich bei O. viridulus (t = – 3,382*), S. lineatus (t = – 3,912*) und C. mollis (t = – 3,991*) nachweisen.

4.2 Tagfalter und Widderchen

Insgesamt 24 Tagfalterarten wurden nachgewiesen (Abb. 3), von denen 12 Arten mit insgesamt 88 % der Individuen als für Sandmagerrasen typisch eingestuft werden. Fünf der festgestellten Arten stehen auf der Roten Liste von NRW und/oder der BRD.

Auf der Pferdeweide sind 21 Arten (349 Ind.) und auf der Schafweide 23 Arten (294 Ind.) erfasst worden. Alle als typisch für Sandmagerrasen eingestuften Arten kamen auf beiden Beweidungsflächen vor. Ein Unterschied in der mittleren Arten- und Gesamtindividuenzahl besteht nicht. Maniola jurtina (Großes Ochsenauge), Thymelicus lineola (Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter), Thymelicus sylvestris (Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter), Coenonympha pamphilus (Kleines Wiesenvögelchen) und Lycaena phlaeas (Kleiner Feuerfalter) wurden auf allen Probeflächen erfasst. Für die Arten L. phlaeas, Lycaena tityrus (Brauner Feuerfalter), Adscita statices (Ampfer-Grünwidderchen), Aphantopus hyperantus (Schornsteinfeger), Hesperia comma (Komma-Dickkopffalter) und Vanessa atalanta (Admiral) besteht ein Unterschied in der mittleren Abundanz zwischen den beiden Beweidungsformen (Abb. 3).

Der Datenvergleich der Tagfaltererfassung aus dem Jahr 1999 und 2007 für vier in beiden Jahren untersuchte Probeflächen zeigt, dass 20 Arten in 1999 und 16 Arten in 2007 erfasst wurden (Abb. 4). Zu den häufigsten Arten in beiden Jahren zählen T. sylvestris, T. lineola, L. phlaeas, L. tityrus, C. pamphilus, A. hyperantus und M. jurtina. Jeweils nur in einem der beiden Jahre und mit nur wenigen Individuen konnten Araschnia levana (Landkärtchen), Pararge aegeria (Waldbrettspiel), Vanessa cardui (Distelfalter), Pieris brassicae (Großer Kohlweißling), Celastrina argiolus (Faulbaum-Bläuling), Nymphalis urticae (Kleiner Fuchs), Hipparchia semele (Ockerbindiger Samtfalter) und H. comma nachgewiesen werden. Ein statistischer Unterschied in der Abundanz besteht nur für Gonepteryx rhamni (Zitronenfalter, t = – 5,00*).

4.3 Vegetation, Offenboden, Höhe, Streu und Vegetationsstruktur

Insgesamt konnten 85 höhere Pflanzenarten (13 Arten der Roten Liste) nachgewiesen werden. Die Pferdeweide weist eine mittlere Artenzahl von 32 ± 5 Arten, eine Krautschichtdeckung von 90 % ± 10 % sowie eine Moosschichtdeckung von 83 % ± 13 % auf. Auf der Schafweide wurden im Mittel 34 ± 7 Arten festgestellt. Die mittlere Krautschichtdeckung betrug 94 % ± 3 % und die mittlere Moosschichtdeckung 81 % ± 17 %. Statistische Unterschiede zwischen den beiden Beweidungsformen bestehen weder bei der Artenzahl noch bei der Vegetationsdeckung.

Anhand der Zeigerwerte nach Ellenberg lassen sich die beiden Beweidungsflächen als trocken bis frische, mäßig warme sowie nährstoff-/stickstoffarme und saure bis neutrale Standorte einstufen. Die Weide- und Trittverträglichkeit zeigt, dass es sich um Pflanzenarten handelt, die mäßig an Beweidung angepasst sind.

Auf der Pferdeweide schwankt der Offenbodenanteil zwischen 1 % und 15 % im Jahresverlauf und auf der Schafweide zwischen 1 % und 6 %. Die Aufnahmen im April/Mai sowie im Juli unterscheiden sich nicht zwischen den beiden Beweidungsformen. Nur der mittlere Offenbodenanteil im Oktober ist auf der Pferdeweide signifikant höher (U = 15,0*) (Abb. 5). Im Verlauf des Jahres schwankt die Vegetationshöhe auf der Schafweide zwischen 6 cm und 16 cm und auf der Pferdeweide zwischen 4 cm und 16 cm (Abb. 5). Der Streuanteil der Pferdeweide liegt zwischen 1 % und 25 % und auf der durch Schafe beweideten Fläche zwischen 1 % und 70 % im Jahresverlauf (Abb. 5). Ein statistischer Unterschied in der mittleren Vegetationshöhe sowie dem mittleren Streuanteil zwischen den beiden Beweidungsarten besteht nicht.

In der untersten Höhenklasse (0 – 5 cm) beträgt die Vegetationsdeckung im April/Mai auf der Pferdeweide im Mittel 68 % und auf der Schafweide 63 % (Abb. 6). Die darauf folgende Vegetationsschicht (5–10 cm) weist eine mittlere Deckung von 24 % auf der Pferdeweide und 11 % auf der Schafweide auf. Ab einer Höhe von 10 cm liegt die mittlere Deckung für beide Beweidungsformen bei < 10 %. Im Juli lag der mittlere Deckungsgrad in der Vegetationsschicht 0 – 5 cm für die Pferde- und Schafweide bei über 80 % und in der darauf folgenden Schicht bei etwas über 50 % (Abb. 6). Ab einer Höhe von 25 bzw. 30 cm beträgt die mittlere Deckung weniger als 10 %. Die Aufnahme im Oktober zeigt ebenfalls für beide Beweidungsarten in der untersten Höhenklasse einen mittleren Deckungsgrad von 80 %. In der darauffolgenden Höhenklasse liegt dieser in beiden Beweidungssystemen bei knapp 40 %. Ab 15 cm wurde eine mittlere Deckung von unter 10 % bzw. 10 % gemessen (Abb. 6). Ein statistischer Unterschied in der Vegetationsstruktur besteht nicht.

5 Diskussion

5.1 Vegetation und Struktur

Unterschiede im Weideverhalten sowie in der Weideperiode von Pferden und Schafen haben nicht zu signifikanten Unterschieden in der Pflanzenartenzahl sowie der Kraut- und Moosschichtdeckung geführt. Lühr (2007) zeigt, dass auf der durch Pferde beweideten Fläche die Pflanzenartenzahl höher ist als auf benachbarten Brachflächen und ein Vergleich von Esel- und Schafbeweidung in Sandökosystemen ergab für die Eselweiden eine höhere Pflanzenartenzahl (Süss & Schwabe 2007).

Auch in der Vegetationshöhe, der Vegetationsstruktur und dem Streuanteil konnte kein Unterschied zwischen den beiden Weideformen festgestellt werden. Insgesamt sind die Flächen niedrigwüchsig und lückig. Die gemessene Vegetationsstruktur liegt in dem für beweidete Sandmagerrasen angegebenen Bereich, die Vegetationshöhe ist bei beiden Weideformen niedriger (Schwabe et al. 2004, Zehm et al. 2003). Eine durch Beweidung stattfindende Streureduzierung konnte auf beiden Flächen festgestellt werden und bestätigt die Literaturangaben (u.a. Oheimb et al. 2006).

Als einziger Parameter unterscheidet sich der Offenbodenanteil der Weideflächen im Oktober, dieser ist auf der Pferdeweide signifikant höher. Einen Unterschied im Offenbodenanteil stellen auch Süss & Schwabe (2007) zwischen Esel- und Schafbeweidung fest. Das Wälz- und Scharrverhalten der Pferde hat seit Weidebeginn zur Bildung von mehreren offenen Sandstellen mit einem Durchmesser von mehr als einem Meter geführt (Lühr 2007). Die in der Literatur als problematisch geschilderte Bildung von Geilstellen wurde aufgrund der geringen Besatzdichte (0,2 GV/ha) nicht beobachtet.

In dieser Untersuchung konnte ein heterogenes Beweidungsmosaik aus unterschiedlich stark und nahezu unbeweideten Bereichen auf der Pferdeweide festgestellt werden und bestätigt die von Lühr (2007) geschilderten Beobachtungen für das Beweidungsprojekt.

Unter Beweidung kommt es zu einer Veränderung der Vegetation in Höhe und Struktur sowie zu einer Zunahme der Heterogenität auf der Fläche. Weiter kommt es zu einer Verzahnung unterschiedlichster Kleinstlebensräume bei gleichzeitigem Wechsel zwischen lang- und kurzrasigen Aspekten, die bei Beweidungszeiträumen über die Vegetationsperiode hinaus jahreszeitlich schwanken (Dolek & Geyer 2002, Hänsel & Plachter 2004, Oheimb et al. 2006). Darüber hinaus führt eine Veränderung in der Vegetationsstruktur zu einer Veränderung des Mikroklimas, es wird deutlich heller, wärmer und trockener (Schwabe et al. 2004).

5.2 Heuschrecken und Tagfalter

Ein Vergleich der Pferde- und Schafbeweidung auf das Vorkommen von Heuschrecken und Tagfaltern zeigt im Rahmen dieser Untersuchung keine Unterschiede in der Arten- und Gesamtindividuenzahl. Jedoch konnten für vier Heuschrecken- und sechs Tagfalterarten signifikante Abundanzunterschiede zwischen den beiden Beweidungsformen festgestellt werden. Der positive Effekt der Pferdebeweidung auf die Heuschrecken kann außerdem durch die Individuenzunahme seit Beginn der Beweidung bestätigt werden. Für viele Heuschrecken und Tagfalter werden durch Tritt und Verbiss erst geeignete Habitate und das benötigte Mikroklima geschaffen. Diesen positiven Effekt einer extensiven Beweidung auf die beiden Artengruppen bestätigen u.a. Behrens & Fartmann (2004), Kruess & Tscharntke (2002) und Pöyry et al. (2005).

Die beiden Heuschreckenarten C. parallelus und O. viridulus konnten beide auf der Pferdeweide mit höherer Abundanz nachgewiesen werden und O. viridulus zeigt darüber hinaus eine Individuenzunahme seit Beginn der Pferdebeweidung. Dies lässt vermuten, dass auf der Pferdeweide ein Mosaik aus unterschiedlich stark befressenen, mit den von beiden Arten bevorzugten nahezu ungenutzten höheren, dichteren und feuchteren Strukturen (Detzel 1998) entstanden ist, welches durch die Schafbeweidung nicht optimal ausgebildet wurde.

C. brunneus zeigt ebenfalls auf der Pferdeweide eine höhere Abundanz. Von der Art besiedelte Habitate zeichnen sich durch eine niedrige, schüttere Vegetation mit offenen Bodenstellen, hohen Temperaturen und geringer Feuchte aus (Detzel 1998). Die Bevorzugung von lückigen, offenen Strukturen lässt sich im Untersuchungsgebiet unter anderem anhand des positiven Zusammenhangs mit dem Offenbodenanteil belegen.

Dagegen kommt die Heuschreckenart C. biguttulus auf der Schafweide mit einer höheren Abundanz vor. Die Art besiedelt eine Reihe verschiedener Habitate und kommt mit einer breiten Temperaturspanne zurecht. Trocken-warme Habitate mit geringem Raumwiederstand werden bevorzugt (Detzel 1998). Vermutlich sind die benötigten Strukturen auf der Schafweide besser für die Art ausgebildet.

Die Heuschreckenarten C. mollis und S. lineatus zeigen seit Beginn der Pferdebeweidung eine Abundanzzunahme. C. mollis gilt als stenöke und ausgesprochen thermophile Art mit einer Bindung an eine lückige Vegetationsstruktur. S. lineatus ist trockenheitsliebend; eine dichte und hohe Vegetation wirkt sich negativ auf das Vorkommen aus. Auf brachgefallenen Flächen verschwindet die Art, beweidete Flächen werden bevorzugt (Detzel 1998). Das durch die Pferdebeweidung entstandene heterogene Beweidungsmosaik mit offenen Bereichen (vgl. Lühr 2007) hat sich positiv auf beide Arten ausgewirkt. Den positiven Effekt von Beweidung auf die Ausbreitungstendenz und Individuenzahl geben auch Oheimb et al. (2006) an.

Der Tagfalter A. hyperantus wurde auf der Pferdeweide mit signifikant höherer Abundanz nachgewiesen. Nach Ebert & Rennwald (1991b) ist die Art an trockenen sowie an feuchten Standorten anzutreffen, wobei hochwüchsiges Grasland, hochstaudenreiche Säume und ruderalisierte Bereiche bevorzugt werden. Ein Vergleich beweideter und unbeweideter Flächen bestätigt den Schwerpunkt auf Brachen (Pöyry et al. 2005). Die Ergebnisse dieser Untersuchung deuten darauf hin, dass sich auf der Pferdeweide ein stärker ausgebildetes Weidemosaik mit kurzgefressenen und den bevorzugten nahezu unbeweideten, bracheähnlichen Bereichen ausgebildet hat.

Beide Feuerfalter (L. phlaeas und L. tityrus) konnten mit höherer Abundanz auf der Pferdeweide nachgewiesen werden. Die Arten besiedeln eine Vielzahl an Habitaten. Bevorzugt werden junge Sukzessionsstadien, lückig bewachsene Störstellen und kleine, niedrig-offene Bereiche (Ebert & Rennwald 1991b). Die Hauptnahrungspflanzen der Raupen beider Falter sind Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer) und Rumex acetosa (Wiesen-Sauerampfer). R. acetosella ist auf Offenenbodenstellen angewiesen und gilt als Pionierpflanze und R. acetosa zeigt unter Beweidung eine Zunahme (Pöyry et al. 2005). Der hohe Offenbodenanteil auf der Pferdeweide wird sich insbesondere positiv auf das Vorkommen von R. acetosella und damit positiv auf die beiden Falterarten ausgewirkt haben.

Das Widderchen A. statices wurde ebenfalls auf der Pferdeweide mit höherer Abundanz festgestellt. Die besiedelten Lebensräume (u.a. Sandgebiete und Magerrasen) zeichnen sich durch lückige, offene Bereiche aus. Die Raupenfutterpflanzen sind ebenfalls R. acetosella und R. acetosa. Als Eiablagehabitat werden mit Vorliebe Störstellen ausgewählt (Ebert 1994).

Der Dickkopffalter H. comma besiedelt lückige Magerrasen. Die Eier werden an kleinwüchsige, verbissene Horste von Festuca ovina (Schaf-Schwingel) direkt über den Boden gelegt. Die Larvalhabitate zeichnen sich durch sehr lückige und kurzrasige Vegetation aus; oft handelt es sich um Tritt- oder Wühlstellen (Ebert & Rennwald 1991b, Fartmann & Mattes 2003). Die signifikant höhere Individuenzahl auf der Schafweide deutet darauf hin, dass die benötigten Larvalhabitate auf dieser vermutlich besser ausgebildet sind. Anzumerken ist, dass die von der Art benötigten Habitate auch durch die Pferdebeweidung ausgebildet werden und H. comma auf dieser vermehrt Larvalhabitate vorfinden wird.

Für die beiden Tagfalterarten V. atalanta und G. rhamni stellt das Untersuchungsgebiet keinen Larvallebensraum dar. Die Raupenfutterpflanze von V. atalanta (Urtica dioica – Große Brennnessel) wurde nicht nachgewiesen und G. rhamni ist durch die Raupenfutterpflanze Frangula alnus (Faulbaum) und Rhamnus spp. (Kreuzdorn) an Wälder gebunden (Ebert & Rennwald 1991a). Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Weideflächen von den beiden Faltern nur zur Nektaraufnahme aufgesucht wurden.

In Anbetracht der vorliegenden Ergebnisse ist eine weiterhin positive Entwicklung des Heuschrecken- und Tagfaltervorkommens im Bereich der Projektflächen „Wildbahn Senner Pferde“ sowie den weiteren Magerrasenflächen im NSG Moosheide wahrscheinlich. Offen bleibt dagegen die Frage, inwieweit sich die beiden Weidesysteme auch bei einer in der Vegetationsperiode stattfindenden Schafbeweidung unterscheiden würden. Gerade für die untersuchten Habitatparameter wird vermutet, dass deutlichere Unterschiede auftreten würden, die dann auch das Vorkommen von Heuschrecken und Tagfaltern beeinflussen.

Literatur

Behrens, M., Fartmann, T. (2004): Die Heuschreckengemeinschaften isolierter Schieferkuppen der Medebacher Buch (Südwestfalen/Nordhessen). Tuexenia 24, 303-327.

Biologische Station Senne (2000): Naturschutzgebiet Moosheide, Jahresbericht 1999. Betreuungsvertrag 1999 zwischen der Biologischen Station Senne und den Kreisen Gütersloh und Paderborn. Unveröff. Gutachten, Hövelhof-Riege.

Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Finck, P., Kämmer, G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J., Scharf, M., Zimball, O. (2008): Wilde Weiden: Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung. Arbeitsgem: Biol. Umweltschutz im Kreis Soest e.V., Bad Sassendorf-Lohne, 203 S.

Demartin, G. (2005): Beweidung von Naturschutzflächen – Effekte auf Flora und Fauna am Beispiel des NSG „Gundelfinger Moos“. Laufener Seminarbeitr. 1, 93-98.

Detzel, P. (1998): Die Heuschrecken Baden-Württembergs. Eugen Ulmer, Stuttgart.

Dierschke, H. (1994): Pflanzensoziologie: Grundlagen und Methoden. UTB, Ulmer, Stuttgart.

Dolek, M., Geyer, A. (2002): Conserving biodiversity on calcareous grasslands in the Franconian Jura by grazing: a comprehensive approach. Biol. Conserv. 104, 351-360.

Ebert, G. (1994): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. 3. Band: Nachtfalter I. Ulmer, Stuttgart.

–, Rennwald, E. (Hrsg., 1991a, b): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. 1. & 2. Band: Tagfalter I & 2. Ulmer. Stuttgart.

Fartmann, T. (2006): Welche Rolle spielen Störungen für Tagfalter und Widderchen? Abh. Westfäl. Mus. Naturkunde 68 (3/4), 259-270.

–, Mattes, H. (2003): Störungen als ökologischer Schlüsselfaktor beim Komma-Dickkopffalter (Hesperia comma). Abh. Westfäl. Mus. Naturkunde 65 (1/2), 131-148.

Finck, P., Riecken, U., Schröder, E. (2002): Pasture landscapes and nature conservation – new strategies for the preservation of open landscapes in Europe. In: Redecker, B., Finck, P., Härdtle, W., Riecken, U., Schröder, E., eds., Pasture landscapes and nature conservation, Springer, Berlin, 1-13.

Gerken, B., Krannich, R., Sonnenburg, H., Krawczynski, R., Wagner, H.-G. (2008): Hutelandschaftspflege und Artenschutz mit großen Weidetieren im Naturpark Solling-Vogler. Naturschutz Biol. Vielfalt 57, 267 S.

Hänsel, N., Plachter, H. (2004): Auswirkung verschiedener Beweidungsformen auf die Raumstruktur ausgewählter Wirbelloser (Saltatoria, Lepidoptera) in einer Mittelgebirgslandschaft: kleine Umtriebs- oder große Standweiden? Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 78, 261-271.

Harteisen, U. (2008): Die Kulturlandschaft der Senne in historischer Zeit und heute. In: Naturschutzzentrum Senne, Hrsg., Senne und Teutoburger Wald, 69-78.

Kruess, A., Tscharntke, T. (2002): Grazing intensity and the diversity of grasshoppers, butterflies, and trap-nesting bees and wasps. Conserv. Biol. 16 (6), 1570-1580.

Lühr, D. (2007): Extensive Beweidung mit Senner Pferden. Auswirkungen auf die Vegetation eines halboffenen Sandmagerrasenkomplexes im NSG „Mossheide“ (Kreise Gütersloh und Paderborn, Nordrhein-Westfalen). Naturschutz und Landschaftsplanung 39 (9), 281-289.

Maas, S., Detzel, P., Staudt, A. (2002): Gefährdungsanalyse der Heuschrecken Deutschlands. Verbreitungsatlas, Gefährdungseinstufung und Schutzkonzepte. Bundesamtes für Naturschutz, Hrsg. Landwirtschaftsverlag, Münster.

Mühlenberg, M. (1989): Freilandökologie. UTB, Quelle und Meyer, Heidelberg.

Nitsche, S., Nitsche, L. (1994): Extensive Grünlandnutzung. Neumann, Radebeul.

Oheimb, G. von, Eischeid, I., Finck, P., Grell, H., Härdtle, W., Mierwald, U., Riecken, U., Sandkühler, J. (2006): Halboffene Weidelandschaft Höltigbaum: Perspektiven für den Erhalt und die naturverträgliche Nutzung von Offenlandlebensräumen. Naturschutz Biol. Vielfalt 36, 280.

Pott, R., Hüppe, J. (1994): Weidetiere im Naturschutz. Bedeutung der Extensivbeweidung für die Pflege und Erhaltung nordwestdeutscher Hudelandschaften. LÖBF-Mitt. 19 (3), 10-16.

Pöyry, J., Lindgren, S., Salminen, J. (2005): Responses of butterfly and moth species to restored cattle grazing in semi-natural grasslands. Biol. Conserv. 122 (3), 465-478.

Quinger, B. (1999): Sandmagerrasen, offene Sandfluren und Binnendünen. In: Konold, W., Böcker, R., Hampicke, U., Hrsg., Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege: Kompendium zu Schutz und Entwicklung von Lebensräumen und Landschaften, Ecomed, Landsberg am Lech.

Rahmann, G. (1999): Biotoppflege mit Pferden – Möglichkeiten und Grenzen der Pflege von Streuwiesen (mit Dominanz Pfeifengras und Adlerfarn) durch Islandpferde. Natur und Kulturlandschaft 3, 362-376.

Riecken, U., Finck, P., Klein, M. (1998): Überlegungen zu alternativen Konzepten des Naturschutzes für den Erhalt und die Entwicklung von Offenlandbiotopen. Natur und Landschaft 73 (6), 261-270.

Rüther, P., Schroeder, C. (1994): Die Senne – eine Landschaftseinheit als kulturgeschichtliches Erbe. Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld und Umgegend 35, 247-268.

–, Venne, C. (2005): Beweidung mit Senner Pferden auf trockenen Sandstandorten – erste Ergebnisse. Laufener Seminarbeitr. 1, 131-152.

Schwabe, A., Zehm, A., Eichberg, C., Stroh, M., Storm, C., Kratochwil, A. (2004): Extensive Beweidungssysteme als Mittel zur Erhaltung und Restitution von Sand-Ökosystemen und ihre naturschutzfachliche Bedeutung. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 78, 63-92.

Seifert, C., Sperle, T., Raddatz, J., Mast, R. (2006): Dokumentation und Handreichung zur Biotoppflege mit Pferden. LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg) [Hrsg.]. Naturschutz-Praxis Landschaftspflege 2, 1-63.

Schroeder, C. (2008): Lebensräume der Senne und des Teutoburger Waldes. In: Naturschutzzentrum Senne, Hrsg., Senne und Teutoburger Wald, 100-110.

Süss, K., Schwabe, A. (2007): Sheep versus donkey grazing or mixed treatment: results from a 4-year field experiment in Armerio-Festucetum trachyphyllae sand vegetation. Phytocoenologia 37 (1), 135-160.

Wallis DeVries, M.F., Bakker, J.P., van Wieren, S.E. (eds., 1998): Grazing and conservation management. Kluwer, Dordrecht.

Zehm, A., Nobis, M., Schwabe, A. (2003): Multiparameter analysis of vertical vegetation structure based on digital image processing. Flora 198, 142-160.

Anschrift der Verfasser(in): Dipl.-Landschaftsökol. Friederike Kastner, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Biologie und Umweltwissenschaften, Ammerländer Heerstraße 114-118, D-26129 Oldenburg, E-Mail friederike.kastner@uni-oldenburg.de; PD Dr. Robert Biedermann, Institut für Umweltmodellierung, Reifberg 4, D-94258 Frauenau, E-mail biedermann@infumo.de; Dipl.-Biol. Christian Venne, Biologische Station Kreis Paderborn-Senne, Birkenallee 2, D-33129 Delbrück-Ostenland, E-Mail christian.venne@bs-paderborn-senne.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.