Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen als Ausdruck ökologischer Kommunikation

Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen hat sich in der vergangenen Dekade zu einer wesentlichen Perspektive der Untersuchung des Verhältnisses von natürlicher Umwelt und Mensch entwickelt. Kernaspekt des Konzepts ist die Integration von natürlicher Umwelt in die ökonomische Logik.

Aus Perspektive der Luhmannschen Systemtheorie werden Teile der natürlichen Umwelt in den ökonomischen Code von Haben und Nicht-Haben transformiert, wodurch diese im System Wirtschaft prozessierbar werden. Damit entzieht sich die Ökonomie (zumindest teilweise) der moralischen Beurteilung. Aufgrund des Strebens nach Totalität eines jeden Systems, wobei in der demokratischen Marktwirtschaft das ökonomische System besonders mächtig ist, läuft die Gesellschaft jedoch Gefahr, natürliche Umwelt primär nach ihrem wirtschaftlichen Nutzen zu beurteilen.

Demzufolge werden Fragen der Umweltpolitik nicht mehr politisch behandelt, sondern in wirtschaftliche Fragen transformiert, was einen Aspekt der funktionalen Entdifferenzierung darstellt.

The Concept of Ecosystem Services as Expression of Ecological Communication – Considerations from the perspective of the systems theory according to Luhmann

Over the last decade the concept of ecosystem services has developed into a major perspective for the investigation of the relation of man and the natural environment. Key aspect of the concept is the integration of the natural environment into economic logic. From the perspective of the systems theory according to Luhmann parts of the natural environment are transformed into the economic code of “having” of “not-having”, allowing them to be processed in the economic system. This economic approach (a least partly) avoids moral judgements. Since each system strives for totality – with the economic system being particularly powerful in the democratic market economy – the society however runs the risk of primarily evaluating the natural environmental according to its economic use. As a result questions of environmental politics are not dealt with politically anymore which represents an aspect of functional dedifferentiation.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Die Diskussion um Erhaltung und Entwicklung von Natur war in den Planungswissenschaften in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere von politischen, rechtlichen und ethischen Perspektiven geprägt, sozialwissenschaftliche und ökonomische Perspektiven wurden weit seltener eingenommen (vgl. schon Heiland 1999). Die Übersetzung von Aspekten natürlicher Umwelt in gesellschaftliches Handeln hat in den vergangenen Jahren mit dem Ansatz der Ökosystemdienstleistungen (ÖSD) einen neuen konzeptionellen Rahmen erhalten: Mit dem Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005), der TEEB-Studie – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB 2009) und dem EASAC policy report – Ecosystem Services and Biodiversity in Europe (EASAC 2009) seien nur einige zentrale Stationen genannt, die einen konzeptionellen Rahmen abstecken, mit dem „ökologische Leistungen (Gratis-Naturkräfte) besser in Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen und eine nachhaltige Landnutzung zu gewährleisten [sind], um der Überbeanspruchung und Degradation der natürlichen Lebensbedingungen entgegenzuwirken“ (Grunewald & Bastian 2013:2).

Bemerkenswert an der Diskussion um Ökosystemdienstleistungen ist ihre Fokussierung in der fachlichen Diskussion auf eine ökosystemische Perspektive einerseits und auf Ansätze der Umweltökonomie andererseits. Diese Einengung auf ökonomische Aspekte ist zwar in der aktuellen Diskussion um ÖSD dominant, jedoch nicht zwingend, schließlich lassen sich auch soziale oder kulturelle Bezüge (z.B. Glück) in die ÖSD integrieren, ohne diese monetär zu bewerten. Auch könnte eine Quantifizierung jenseits monetärer Größen stärker fokussiert werden (wie Flächenverbräuche oder Energieintensitäten).

Eine weitergehende Integration des ÖSD-Diskurses in eine sozialtheoretische Diskussion ist bislang weitgehend unterblieben – eine Lücke, zu deren Schließung dieser Text einen Beitrag leisten soll. Dieser Lückenschluss erscheint nötig, da das Verhältnis von Mensch und Umwelt nur sinnvoll bei damit auch soziologischer Perspektive verstanden werden kann. Dabei stützt sich der Beitrag auf die Sozialsystemtheorie Niklas Luhmanns (z.B. 1984 und 1990 [1986]), einerseits weil die allgemeine Systemtheorie einen Rahmen bildet, in dem sowohl natur- wie sozialwissenschaftliche Ansätze entwickelt wurden, andererseits, weil Luhmann mit seinem Buch „Ökologische Kommunikation“ (Luhmann 1990 [1986]) Ansätze für das Verständnis des komplexen Verhältnisses von Gesellschaft und natürlicher Umwelt liefert.

In dem vorliegenden Beitrag sollen zunächst wesentliche Aspekte des Konzepts der ÖSD charakterisiert werden. Im Anschluss daran wird die Frage behandelt, gemäß welcher Eigenlogiken die Kommunikation in der Gesellschaft über die natürliche Umwelt vollzogen wird. Darauf aufbauend wird die dem Konzept der ÖSD innewohnende ökonomische Kommunikationslogik intensiver betrachtet und einer abschließenden Würdigung hinsichtlich ihrer Chancen und Herausforderungen unterzogen.

2 Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen – eine Charakterisierung

Das Konzept der ÖSD zielt darauf ab, die durch die Natur erbrachten Leistungen für die menschliche Gesellschaft dieser bewusst zu machen und sie einer systematisierten Betrachtung zu unterziehen. Mit Hilfe des Konzepts der ÖSD lassen sich – so Schröter-Schlaack (2012:10) – „die Folgen menschlicher Konsum- und Investitionsentscheidungen für die Natur besser offen legen und damit auch deren Rückwirkungen auf das menschliche Wohlbefinden illustrieren“. Gemäß dem MEA (2005) wird dabei in vier ÖSD-Typen unterschieden:

(1) Basis- oder unterstützende Leistungen (als Grundlage für die anderen ÖSD, z.B. die Photosynthese oder die Bodenbildung);

(2) Versorgungsleistungen (als die Bereitstellung von Rohstoffen wie Nahrungsmittel oder unbelastetes Wasser);

(3) Regulationsleistungen (z.B. die Abschwächung von Überschwemmungsgefahren durch Wälder); (4) kulturelle Leistungen (wie die Bedeutung von Natur für die Erholung des Menschen).

Die Belastung der natürlichen Umwelt – bzw. des Menschen – wird im Rahmen des Konzepts der ÖSD in eine ökonomisch quantifizierbare Einheit transformiert, diese stellt ihrerseits eine spezifische physische, jedoch derivate Belastung dar (Knorring 1995:2). Sie äußert sich darin, dass bei den Geschädigten durch die Schädiger ein Entzug knapper Alternativgüter im Tausch gegen das solchermaßen verknappte Gut „natürliche Umwelt“ vollzieht. Im ökonomischen Sinne stellen Kosten bei den Kostenträgern den Entzug von in Geldeinheiten bewerteten Alternativgütern dar. Dadurch wird aus der Veränderung natürlicher Umwelt ein Kostenproblem, mit dem die Wirtschaftssubjekte gemäß der ökonomischen Rationalität verfahren können. Somit stellt die ökonomische Betrachtung von Biodiversität und Ökosystemen im aktuell dominanten Konzept der ÖSD „nichts Anderes als der Versuch, Hinweise zum Handeln – einem ökonomischen Handeln – zu geben, um den menschheitsbedrohenden Knappheitssituationen bzgl. der Ressource „Natur“ zu begegnen [dar]“ (Hansjürgens & Schröter-Schlaack 2012:16), verbunden mit dem Ziel, den Erhalt von natürlicher Umwelt auch aus ökonomischem Kalkül zu betreiben (Jessel et al. 2009).

Das Konzept der ÖSD soll dabei einen Beitrag leisten, die externen Effekte, also unerwünschte zumeist negative Nebenwirkungen von Aktivitäten von Wirtschaftssubjekten, zu verringern, die sich daraus ergeben, dass bestimmte Nutzungen der natürlichen Umwelt nicht über Märkte geregelt sind und es für den rational handelnden Wirtschaftenden opportun erscheint, nicht bepreiste Leitungen der Umwelt in möglichst großem Umfang zu nutzen (Lee 2004). Dabei werden kostenlose Naturgüter und -leistungen „weder von Produzenten noch von Konsumenten in angemessener Weise wahrgenommen, vielmehr gelten sie weiten Teilen der Bevölkerung als selbstverständlich verfügbar“ (Hansjürgens, & Schröter-Schlaack 2012:17).

3 Gesellschaft und Umwelt – eine gesellschaftssystemische Betrachtung

In systemtheoretischer Tradition wird Umwelt nicht wie in ökologischer Tradition als funktionaler Lebensbereich von Organismen mit ihren Gemeinschaften und wirkenden Einflüssen verstanden (vgl. Heiland 1999). Umwelt wird hier als System aufgefasst für das, „was jenseits ihrer Grenzen liegt. Umwelt in diesem Sinne ist dann kein eigenes System, nicht einmal eine Wirkungseinheit, sondern nur das, was als Gesamtheit externer Umstände die Beliebigkeit der Morphogenese von Systemen einschränkt und sie evolutionärer Selektion aussetzt“ (Luhmann 1990 [1986]:23). Ein System stellt also eine Klasse von Elementen dar, die durch Beziehungen enger miteinander verknüpft sind als ihre Umgebung (= Umwelt; Sachsse 1971). System und Umwelt trennt dabei ein Komplexitätsgefälle: Die Zahl der Zahl der Elemente wie auch der Relationen zwischen den Elementen innerhalb ist begrenzt, die der Umwelt nahezu unbegrenzt. Dies hat zur Konsequenz, dass „jedes System [] Umweltkomplexität reduzieren [muss] – vor allem dadurch, dass es die Umwelt selbst nur beschränkt und kategorial vorformiert wahrnimmt“ (Luhmann 1990 [1986]:33). Soll Umwelt im Sinne des ökologischen Sprachgebrauchs verwendet werden, wird im Folgenden in Anlehnung an Heiland (1999) von „natürlicher Umwelt“ gesprochen.

Gemäß der Theorie sozialer Systeme prägt die moderne Gesellschaft Teilsysteme, die mit dem Umgang spezifischer gesellschaftlicher Problemstellungen betraut sind (Luhmann 1984, 1986). Dabei führt jedes System „eigene Unterscheidungen ein und erfasst mit Hilfe dieser Unterscheidungen Zustände und Ereignisse, die für das System selbst dann als Information erscheinen“ (Luhmann 1990 [1986]:45; Hervorh. i.O.). Ob und inwiefern Änderungen in der Umwelt des Systems als Information überhaupt beobachtet werden, hängt davon ab, ob das System dadurch irritiert wird. Auch wenn das System so in Resonanz versetzt wird, reagiert das System nicht auf „die Umwelt“, sondern auf „die“ jeweils eigene Vorstellung „der“ Umwelt (Luhmann 1990 [1986]:47).

Zentral für den Umgang der Gesellschaft mit der natürlichen Umwelt ist Kommunikation. Klimawandel, der Rückgang der Biodiversität, die Bildung bodennahen Ozons und andere anthropogene Veränderungen der natürlichen Umwelt als chemische, physikalische oder biotische Tatbestände erzeugen keine gesellschaftliche Resonanz, „so lange nicht darüber kommuniziert wird“ (Luhmann 1990 [1986]:63). Wird gesellschaftlich nicht darüber kommuniziert, kann dies dauerhafte Folgen auch für das System selber haben, schließlich muss man „mindestens auch mit der Möglichkeit rechnen, dass ein System so auf seine Umwelt einwirkt, dass es später in dieser Umwelt nicht mehr existieren kann“ (Luhmann 1990 [1986]:38).

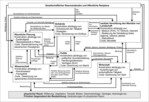

Wie Gesellschaft auf die von ihr selbst verursachten Veränderungen reagieren – also darüber kommunizieren – kann, ist also von der Resonanzfähigkeit der einzelnen gesellschaftlichen Teilsysteme abhängig. Konkret bedeutet dies, dass im politischen System die öffentlichen Angelegenheiten einer Gesellschaft, im System der Rechtsprechung die Einhaltung von Recht, in der Wirtschaft die Versorgung der Gesellschaft mit Gütern und Dienstleistungen, in der Wissenschaft die Definition von Wahrheit und in den Medien die Definition, Kommunikation und Aufbewahrung von Nachrichten etc. geregelt werden. Diese Systeme konstruieren ihre Umwelt (die natürliche Umwelt sowie alle anderen gesellschaftlichen Systeme) nach Maßgabe ihrer eigenen spezifischen Logik der zweiwertigen Codes (Luhmann 1984, 1990 [1986]). Diese zweiwertigen Codes bestimmten den Umgang mit Informationen durch ein System. Auch das Thema der natürlichen Umwelt wird somit entsprechend der jeweiligen Systemlogik und damit stark selektiv behandelt (Abb. 1).

Für das System der Wirtschaft wird z.B. Landschaft dann interessant, wenn damit Geld in Verbindung zu bringen ist (Code haben/nicht haben), für die Wissenschaft wird natürliche Umwelt in dem Fall zum Gegenstand der Befassung (Code wahr/unwahr), wenn sie sich mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen lässt und neue Erkenntnisse zu erzielen sind. Was allerdings als wahr, was als falsch gilt, ist dabei hochgradig fachspezifisch organisiert (siehe z.B. in Bezug auf Landschaft Kühne 2008). Für die Politik wird natürliche Umwelt dann relevant, wenn sich mit ihr Fragen der Machtgenerierung, -erhaltung oder des Machtverlustes in Verbindung verbinden lassen (Code politische Macht/Nicht-Macht).

Eine besondere Bedeutung in der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit ist bei Massenmedien zu finden (Luhmann 1996): Im Gegensatz zu den anderen Systemen sind Massenmedien – spätestens seit der Entwicklung des Webs 2.0 auch elektronische Plattformen – in der Lage, die Gesellschaft insgesamt anzusprechen. Sie vermögen Informationen – zwingend ständig aktuell – zu selektieren und zu verbreiten. Dadurch gelingt es diesen Medien, ein Höchstmaß an Irritation in der Gesellschaft zu erzeugen, wodurch sich auch andere gesellschaftliche Teilsysteme gezwungen sehen, sich mit diesen Themen (z.B. die Politik mit dem Klimawandel und seinen Folgen) zu befassen. Das System der Massenmedien vermag – wozu bisher kein anderes System im Stande ist – das Medium der Moral zu integrieren: Massenmedien fällen moralische Urteile über Repräsentanten anderer gesellschaftlicher Teilsysteme.

Mit dem steigenden „Moralpegel der öffentlichen Kommunikation“ (Luhmann 1993:332) wird die Zahl der an der Kommunikation Teilnehmenden zwar maximiert (in der modernen Gesellschaft sieht sich jeder in der Lage, auf welcher Grundlage auch immer, moralische Urteile zu fällen), doch produziert moralische Kommunikation auch nicht intendierte Nebenfolgen (Luhmann 1993, Bogner 2005, Kühne 2008):

Die Anwendung des moralischen Codes (gut/böse) bezieht sich nicht allein auf einzelne Rollen einer Person, sondern auf die Person in Gänze.

Moralische Kommunikation ist nicht auf Achtung, sondern auf Missachtung einer Person ausgerichtet, womit eine Diskreditierung von dessen Handlungen oder Ansichten verbunden ist.

Luhmann (1989:370) beschreibt Moral als „ein riskantes Unternehmen. Wer moralisiert, lässt sich auf ein Risiko ein und wird sich bei Widerstand leicht in der Lage finden, nach stärkeren Mitteln suchen zu müssen oder an Selbstachtung einzubüßen.“ Der Anwendung des moralischen Codes kommt eine gleichsam entdifferenzierende und nicht durch eine höhere Instanz zu kompensierende Funktion zu. Das bedeutet: Moral ist die letzte Instanz der Beurteilung von Umwelt, also auch der anderen gesellschaftlichen Teilsysteme. Können die Bewertungen einer Situation in der Umwelt beispielsweise von dem ökonomischen oder politischen System unterschiedlich beurteilt werden, ohne dass die Deutung eines der Systeme per se jener des anderen übergeordnet wird, kommt der Moral gesellschaftlich die Rolle der letztinstanzlichen Beurteilung zu, sie ist den übrigen gesellschaftlichen Logiken übergeordnet. Dadurch, dass sie alles – auch die übrigen gesellschaftlichen Teilsysteme – unter dem Code gut/böse beurteilt, ohne dass diese ihre spezifische und weitgehend exklusive Zuständigkeit für bestimmte Ausschnitte gesellschaftlichen Handelns erhalten können, erfolgt eine Entkomplexisierung. Dieses bedeutet, dass alles unter dem Code gut/schlecht beurteilt wird und andere systemspezifische Logiken an Bedeutung verlieren.

Der Anwendung des moralischen Codes wohnt die Tendenz inne, „Streit zu erzeugen, aus Streit zu entstehen und den Streit dann zu verschärfen“ (Luhmann 1989:370).

In der Gesellschaft bestehen unterschiedlichen Vorstellungen von Moral, d.h. es werden moralische Urteile aus unterschiedlichen Moralprogrammen heraus gefällt.

Da sich moralische Urteile (als Meta-Codes) an alle anderen gesellschaftlichen Teilsysteme richten können, können diese allesamt in Resonanz versetzt werden, was eine Über-Resonanz zur Folge haben kann, durch die das „moralisierte Thema“ andere Themen aus der Kommunikation drängen kann.

Die Anwendung des Codes gut/schlecht kann in der modernen Gesellschaft durchaus als risikobehaftet beschrieben werden, da sie die Vorteile der gesellschaftlichen Differenzierung unterminieren kann, stets auf die handelnde Person in Gänze (nicht auf deren Rollen) gerichtet ist und auf die Diskreditierung von handelnden Personen zielt.

Kein gesellschaftliches Teilsystem ist in der Lage, die Umwelt auf Grundlage des eigenen Systemcodes objektiv zu erfassen – auch nicht das System der Wissenschaft. Die gesellschaftliche Resonanz auf Veränderungen der Umwelt ist nicht allein eine „Summe der teilsystemischen Resonanzen“ (Luhmann 1990 [1986]:98), schließlich sind die einzelnen gesellschaftlichen Teilsysteme füreinander Umwelt, wobei sie einander bedingen und wechselseitig stören (hier sei an das bisweilen konfliktreiche Verhältnis von Politik und Wirtschaft erinnert). In dem Prozess der wechselseitigen Beeinflussung zu einem Thema der Veränderung natürlicher Umwelt können bestimmte Aspekte eine stärkere Resonanz (z.B. globaler Klimawandel) auslösen als andere (z.B. Kulturlandschaftsschutz). Im Prozess das Kommunikation über unterschiedliche Aspekte der Folgen und Nebenfolgen menschlichen Handelns in Bezug auf die natürliche Umwelt kann es „zu einem Prozess des Aufschaukelns von Störungen kommen, wenn ein Teilsystem auf Umweltveränderungen reagiert und damit die gesellschaftsinterne Umwelt anderer Systeme verändert“ (Luhmann 1990 [1986]:98; Abb. 1). Dabei reagieren die einzelnen gesellschaftlichen Teilsysteme mitunter stärker auf das Agieren der anderen gesellschaftlichen Teilsysteme als auf die Veränderungen der natürlichen Umwelt selbst.

Dieses soll anhand eines Beispiels genauer ausgeführt werden: Das System Wissenschaft beobachtet ein Vorkommen der Wechselkröte (Bufo viridis) in einem physischen Raum, in dem das System der räumlichen Planung die Errichtung eines Teilabschnitts einer Bundesstraße vorsieht. In der Folge entsteht zwischen Politik, Medien und Verbänden eine intensiv geführte Kommunikation über die Priorität des Naturschutzes im Allgemeinen im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Interessen. Zu deren Ergebnissen eine moralische Verurteilung „des Naturschutzes“ als Modernisierungsbremse durch Massenmedien, der Entschluss von Verbänden (um der moralischen Verurteilung ein moralisches Argument entgegenzusetzen), stärker die moralische Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur zu kommunizieren, die eben eine restriktive Handhabung von Naturschutzrecht erfordere, und der Integration der Forderung den Auswüchsen „des Naturschutzes“ entgegenzutreten in der Beschlusslage von Parteien. Dieses sind Ergebnisse eines Kommunikationsprozesses, die retrospektiv auf Grundlage des Auffindens eines Wechselkröten-Vorkommens durch Repräsentanten des Systems Wissenschaft als nicht zwingend erscheinen.

4 Ökosystemdienstleistungen und die ökonomische Kommunikation

Das Konzept der ÖSD bedeutet aus systemtheoretischer Perspektive die Möglichkeit einer Transformation des Allgemeingutes natürliche Umwelt in ein Wirtschaftsgut. Das bedeutet letztlich, dass als solche beobachtete Zustände und Entwicklungen unter dem Modus der Systemrationalität des ökonomischen Systems behandelt werden können (vgl. schon Heiland 1999). Dabei werden die Wirtschaftssubjekte – aus systemtheoretischer Perspektive – zu einer der beiden Alternativen gezwungen, „Eigentümer zu sein oder nicht zu sein“ (Luhmann 1990 [1986]:102). Codes sind – wie Luhmann (1990 [1986]:79; Hervorh. i.O.) unterstreicht – „Sofern-Abstraktionen. Sie gelten nur, sofern die Kommunikation ihren Anwendungsbereich wählt (was sie nicht muss).“

Bislang hat die Kommunikation über die Zustände der natürlichen Umwelt primär mit dem Code der Wissenschaft (wahr/unwahr: „Ist diese oder jene Veränderung der natürlichen Umwelt durch den Menschen verursacht?), dem der Moral (gut/böse: „Sind die Eingriffe moralisch vertretbar?) und zunehmend dem der Politik (politische Macht/Nicht-Macht: „Wie kann ich mit Umweltproblemen umgehen, dass ich meine Macht sichere/erweitere?“) stattgefunden. Mit dem Konzept der ÖSD besteht auf systematische Art die Möglichkeit, die Folgen und Nebenfolgen gesellschaftlichen Handelns der zweiwertigen Logik des ökonomischen Systems (Haben/Nicht-Haben) verfügbar zu machen, schließlich liegt, so Luhmann (1990[1986]:122) – „der Schlüssel des ökologischen Problems [], was die Wirtschaft betrifft, in der Sprache der Preise“. Besteht also das Ziel darin, das Agieren des ökonomischen Systems an gesellschaftlich (insbesondere politisch) definierte Zielzustände der natürlichen Umwelt anzupassen, wurde mit den ÖSD ein passendes Instrument hierzu entwickelt; schließlich muss gesellschaftliche Steuerung von „den Systemrationalitäten der zu steuernden gesellschaftlichen Funktionssysteme ausgehen“ (Heiland 1999:52).

Damit wird eine Lücke der gesellschaftlichen Kommunikation über natürliche Umwelt geschlossen, die sich aus der Logik der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft entwickelt hat, schließlich kann „kein Funktionssystem [] für ein anderes einspringen; keines kann ein anderes ersetzen oder auch nur entlasten“ (Luhmann (1990 [1986]:207). Das Konzept der ÖSD bietet dem ökonomischen System die Möglichkeit an, sich der moralischen und politischen Be- und Verurteilung, der es bislang eher passiv gegenüberstand, teilweise zu entziehen. Es wird in die Lage versetzt, Naturgüter gemäß der eigenen Systemlogik aktiv zu behandeln und so eine Alternative zur politischen Regulation durch ordnungspolitische und moralische Verurteilung als Umweltsünder zu präsentieren.

Abstrakter formuliert bedeutet dies, dass das System Wirtschaft nun unmittelbarer die Folgen und Nebenfolgen gesellschaftlichen Folgen und Nebenfolgen des eigenen Agierens (aber auch der übrigen gesellschaftlichen Teilsysteme) beobachten und gemäß der eigenen Logik verarbeiten kann und nicht mehr über gesellschaftlich aufgezwungene Interdependenzen (z.B. durch gesetzliche Regelungen) zu einer umweltgerechteren Wirtschaftsweise veranlasst wird. Entsprechend positiv fällt auch die Beurteilung des Konzeptes der ÖSD aus wirtschaftlicher Perspektive aus: Econsense (2012), eine Nachhaltigkeitsinitiative global agierender Konzerne, lobt die Möglichkeit, hierdurch den Einfluss wirtschaftlicher Aktivitäten auf die Biodiversität abschätzen und den Schutz der biologischen Vielfalt in betriebliche Managementsysteme integrieren zu können. Die UNEP Financing Initiative (2010) zitiert zahlreiche im Finanzsektor Tätige, die insbesondere den Wert des Ansatzes zum Erkenntnisgewinn der Branche in Bezug auf die Auswirkungen des Agierens der Gesellschaft auf die natürliche Umwelt schätzen.

Die Integration von natürlicher Umwelt in die Kommunikation des ökonomischen Systems erscheint auch deshalb von besonderer Bedeutung zu sein, weil es sich bei dem ökonomischen System – so bereits Parsons (1976) – um jenes gesellschaftliche Teilsystem handelt, das die Anpassung der Gesellschaft an ihre Umwelt insbesondere durch die Gewinnung der für den Systemerhalt erforderlichen Ressourcen aus der (natürlichen) Umwelt zu verantworten hat, also die umfangreichsten (materiellen) Interferenzen mit der natürlichen Umwelt aufrecht erhält (eine solche Interferenz ist beispielsweise der Abbau von Gips, der aus ökonomischen Kalkül erfolgt und intensive Nebenfolgen für die lokale natürliche Umwelt zeitigt).

Dabei integriert das Konzept der ÖSD die Vorteile einer monetären Bewertung von Umwelt (Bischoff 1994, Cansier 1996, Kühne 2004, Wicke 1993):

Monetäre Größen bieten – im Gegensatz zu physikalisch-chemischen Messgrößen oder ökosystemischen Analysen – die Möglichkeit einer zusammenfassenden Behandlung unterschiedlicher Schadensarten.

Kosten und Nutzen von Umweltpolitik lassen sich mit anderen ökonomischen Größen (z.B. des Sozialprodukts) vergleichen.

Politische Entscheidungen bezüglich des Umweltschutzes können auf die Präferenzen der Bevölkerung ausgerichtet werden, da als Ergebnis des politischen Prozesses der Entzug knapper Alternativgüter erfolgen kann (diese Präferenzen können sich durchaus auch wandeln, wie die aktuellen Diskussionen um die Kosten der Energiewende zeigen).

Die intraregionale, interregionale und internationale Vergleichbarkeit hinsichtlich der umweltbezogenen Präferenzierung und Handlungsbereitschaft wird erleichtert.

Jedoch ist monetäre Bewertung von Umweltschäden mit einer Marginalisierung verbunden. Die ökonomische Bewertung bezieht sich auf „kleine Mengen“ natürlicher Umwelt und nicht auf diese in Gänze.

Durch monetäre (staatliche) Steuerungsmaßnahmen kann der Innovationsdruck – integriert in die Systemlogik der Wirtschaft – auf die einzelnen Elemente im System Wirtschaft für eine umweltkonformere Wirtschaft verstärkt werden (siehe Hemmelskamp 1999).

Monetäre Größen verdeutlichten den Transfer von Umweltkosten, z.B. durch die Subvention von umweltgerechteren Verfahren.

Die Behandlung natürlicher Umwelt gemäß dem ökonomischen Code ist jedoch auch mit Restriktionen verbunden: Es lassen sich lediglich bekannte Einflüsse monetarisieren, unbekannte Einflüsse oder Einflüsse mit unbekannten Sekundärfolgen sind nicht adäquat montetarisierbar. Auch die Vergleichbarkeit von Einflüssen auf die natürliche Umwelt ist beschränkt: Infolge der globalen, teilweise sogar regionalen wirtschaftsräumliche Differenzierung fällt die Bewertung lokaler natürlicher Umwelt unterschiedlich aus: Mit derselben Menge Geld lassen sich in einer peripheren Region umfangreiche Maßnahmen für den Naturschutz (z.B. Flächenkäufe) umsetzen, während die Mittel in metropolitanen Verdichtungsräumen nur einen geringen ökologischen Impact aufweisen. Grundsätzlich gilt dabei: Je kleinräumiger die Interferenzen zwischen Gesellschaft und natürlicher Umwelt (z.B. im Einzugsbereich eines Baches) und je weniger Umweltmedien (z.B. allein Wasser) betroffen sind, desto höher ist der Grad der Genauigkeit monetärer Schadensbilanzen. Eine besondere Problematik besteht bei der Bewertung künftiger Einflussnahmen, wenn künftige Marktpreise nicht bekannt sind (Kühne 2004).

Ein wesentliches Charakteristikum des Wirtschaftssystems liegt in seiner Ziellosigkeit jenseits des Eigentums: Auch wenn über ÖSD die natürliche Umwelt für das System Wirtschaft kommunizierbar geworden ist, wird die Aufrechterhaltung ihrer Funktionen kein systemimmanentes Ziel. Vielmehr wird das System Wirtschaft allein durch den „gesellschaftlichen Resonanzboden“, also durch Konsumentenansprüche, durch die Erwartungen der veröffentlichten Meinung, durch politische Intervention dazu gezwungen, die natürliche Umwelt als (im Zweifel entbehrliches) Nebenziel wirtschaftlicher Aktivität zu betrachten (vgl. Luhmann 1990 [1986]).

Die binären Codes der gesellschaftlichen Teilsysteme sind Totalkonstruktionen, „sie sind Weltkonstruktionen mit Universalitätsanspruch und ohne ontologische Begrenzung“ (Luhmann 1990 [1986]: 78-79; Hervorh. i.O.), wodurch alles, was in den Relevanzbereich des jeweiligen Systems fällt, von diesem – unter Ausschluss dritter Möglichkeiten – einem der beiden Werte zugeordnet wird. Mit dem Konzept der ÖSD wird natürliche Umwelt der binären Logik der Ökonomie verfügbar gemacht und damit dem Code von Haben und Nicht-Haben unterworfen; andere Codes (wie ästhetische und ethische) werden zunächst ausgeschlossen, da das ökonomische System Welt nicht gemäß diesen Codes konstruiert (siehe auch Zierhofer 1998).

Das Bestreben, natürliche Umwelt ausschließlich in monetären Einheiten zu fassen, birgt die Gefahr der Entdifferenzierung der gesellschaftlichen Teilsysteme. Bei einer Dominanz des ökonomischen Codes wird den anderen, nicht-ökonomischen gesellschaftlichen Subsystemen der Kommunikationscode des ökonomischen Systems aufoktroyiert. Wenn Wissenschaft die Veränderungen natürlicher Umwelt, insbesondere in Interferenz mit dem System Gesellschaft, nicht mehr anhand des wissenschaftlichen Codes „wahr/nicht wahr“, sondern nach „haben/nicht haben“ wahrnimmt, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Drittmitteln für die hochschulische Umweltforschung, oder die Politik darauf verzichtet, das Instrument des Ordnungsrechts (als klassische Anwendung des Codes „politische Macht/Nicht-Macht“) zu nutzen, dann droht der Verlust der gesellschaftlichen Funktionsfähigkeit. Ein Beispiel für die Folgen der Übernahme eines systemfremden Codes in andere systemische Kontexte liefert der Zusammenbruch des sozialistischen Gesellschaftssystems in Ostmitteleuropa (vgl. Kühne 2003). Hier wurde der politische Code den übrigen gesellschaftlichen Teilsystemen aufoktroyiert: Wirtschaftliche Entscheidungen (z.B. nach Standorten von Industrieunternehmen) wurden nicht nach ökonomischen Kriterien (z.B. der Nähe zu relevanten Rohstoffvorkommen), sondern nach politischen Kriterien getroffen. So wurden in Polen Schwerindustrieanlagen in der Nähe zu Krakau, Tschenstochau und Warschau errichtet, um der dort ansässigen bürgerlich-konservativen Bevölkerung eine sozialistische gesonnene Arbeiterschaft entgegenzustellen.

5 Ausblick

Aus systemtheoretischer Perspektive kann ein großer Verdienst der Entwicklung des Konzepts der ÖSD darin gesehen werden, dass es eine Alternative zur moralischen, politischen, rechtlichen etc. Kommunikation ermöglicht. Das ökonomische System kann demnach natürliche Umwelt gemäß dem eigenen spezifischen Systemcode behandeln, wodurch die Angriffsfläche z.B. für moralische Kommunikation wesentlich verringert wird – schließlich wurde der Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten vorgeworfen, „blind“ für ökologische Fragen gewesen zu sein, was zu einer breiten gesellschaftlichen moralischen Verurteilung geführt hat.

Wenn mit dem Konzept der ÖSD auch ein wertvoller und der ökonomischen Systemlogik gerecht werdender Beitrag für die Operationalisierung komplexer Mensch-Umwelt-Verhältnisse geleistet wurde, ergibt sich mit dem Konzept eine – den gesellschaftlichen Systemlogiken immanente – Herausforderung: Wie alle Codes (insbesondere der moralische) weist der ökonomische eine Tendenz zur Totalität auf. Insofern ist das Konzept der ÖSD nur als kontextual geeignetes Instrument des Umgangs der Gesellschaft mit den von ihr verursachten Veränderungen in der natürlichen Umwelt zu verstehen, nämlich, wenn sie auf Subsystem Wirtschaft mit seinen Bezügen auf die natürliche Umwelt beschränkt bleiben und nicht den übrigen gesellschaftlichen Subsystemen oktroyiert werden.

Bereits theorieintern kann dieses Ausgreifen des ökonomischen Codes beobachtet werden: Der gegenwärtige Diskurs zum ÖSD-Konzept ist auf Monetarisierung fokussiert, alternative Deutungen zum ÖSD werden marginalisiert. Die Formierung eines hegemonialen Diskurses gefährdet nicht allein die Pluralität der Konzepte, er leistet auch der Illusion Vorschub, die Komplexität der Welt, hier der natürlichen Umwelt, ließe sich auf einen Geldbetrag reduzieren. Dabei entsteht die Gefahr, durch die häufig relativ subjektive Zuordnung von ökonomischen Werten zu (vielfach sogar hypothetischen) Schäden die Illusion von Objektivität zu erzeugen. Die alleinige Fokussierung auf ökonomische Aspekte der ÖSD ist mit der Gefahr verbunden, „alten Wein in neuen Schläuchen“ zu produzieren, indem seit Jahrzehnten in der Umweltökonomie diskutierte Konzepte nun im Kontext der ÖSD-Diskussion reproduziert werden, ohne dass die (nahezu gleich alte) kritische Auseinandersetzung mit diesen Konzepten angemessen berücksichtigt würde.

Literatur

Bischoff, H. (1994): Umweltökonomie. Einfluß von Produkteigenschaften auf die Marktprozesse. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden.

Bogner, A. (2005): Moralische Expertise? Zur Produktionsweise von Kommissionsethik. In: Bogner, A., Torgersen, H., Hrsg., Wozu Experten? Ambivalenzen der Beziehung von Wissenschaft und Politik, VS, Wiesbaden, 172-193.

Cansier, D. (1996): Umweltökonomie. UTB, Stuttgart.

EASAC (European Academies Science Advisory Council, 2009): Ecosystem services and biodiversity in Europe. EASAC policy report 09, Cardiff.

Grunewald, K., Bastian, O. (2013): Ökosystemdienstleistungen (ÖSD) – mehr als ein Modewort? In: Grunewald, K., Bastian, O., Hrsg., Ökosystemdienstleistungen – Konzept, Methoden und Fallbeispiele, Spektrum, Berlin, Heidelberg, 1-11.

Hansjürgens, B., Schröter-Schlaack, C. (2012): Die ökonomische Bedeutung der Natur. In: Hansjürgens, B., Nesshöver, C., Schniewind, I., Hrsg., Der Nutzen von Ökonomie und Ökosystemleistungen für die Naturschutzpraxis, Workshop I: Einführung und Grundlagen, BfN-Skripten 318, 2. Aufl., Bonn-Bad Godesberg, 16-21.

Heiland, S. (1999): Voraussetzungen erfolgreichen Naturschutzes. Individuelle und gesellschaftliche Bedingungen umweltgerechten Verhaltens, ihre Bedeutung für den Naturschutz und die Durchsetzbarkeit seiner Ziele. Ecomed, Landsberg.

Hemmelskamp, J. (1999): Der Einfluß der Umweltpolitik auf das Innovationsverhalten – eine ökonometrische Untersuchung. Zeitschr. f. Umweltpolitik und Umweltrecht 22 (1), 33-66.

Jessel, B., Tschimpke, O., Waiser, M. (2009): Produktivkraft Natur. Hoffmann und Campe, Hamburg.

Kühne, O. (2003): Transformation und Umwelt. Eine kybernetisch-systemtheoretische Analyse. Mainzer geogr. Studien 51, Mainz.

– (2004): Monetarisierung der Umwelt – Chancen und Probleme aus raumwissenschaftlich-systemtheoretischer Perspektive. Beiträge zur Kritischen Geographie 3, Wien.

– (2008): Distinktion – Macht – Landschaft. Zur sozialen Definition von Landschaft. VS, Wiesbaden.

– (2013): Landschaftstheorie und Landschaftspraxis. Eine Einführung aus sozialkonstruktivistischer Perspektive. Springer VS, Wiesbaden.

Lee, C. (2004): Kritik der neoklassischen Umweltökonomik. Über die (Un-)Möglichkeit einer pareto-effizienten Umweltsteuer. Lang, Frankfurt am Main u.a.O.

Luhmann, N. (1970, 1975, 1981, 1987, 1990): Soziologische Aufklärung. 5 Bände. Westdeutscher Verlag, Opladen.

– (1984): Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Suhrkamp, Frankfurt a.M.

– (1990 [1986]): Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Westdeutscher Verlag, Opladen.

– (1989): Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft 3, Suhrkamp, Frankfurt a.M.

– (1993): Die Moral des Risikos und das Risiko der Moral. In: Bechmann, G., Hrsg., Risiko und Gesellschaft, Westdeutscher Verlag, Opladen, 327-338.

Knorring, E.v. (1995): Quantifizierung des Umweltproblems durch Monetarisierung? Institut für Volkswirtschaftslehre, Augsburg.

MEA (Millennium Ecosystem Assessment, 2005): Ecosystem and human well-being: scenarios. Vol. 2, Island press, Washington.

Parsons, T. (1976): Zur Theorie sozialer Systeme. Leske und Budrich, Opladen.

Schröter-Schlaack, C. (2012): Das Konzept der Ökosystemleistungen. In: Hansjürgens, B., Nesshöver, C., Schniewind, I., Hrsg., Der Nutzen von Ökonomie und Ökosystemleistungen für die Naturschutzpraxis, Workshop I: Einführung und Grundlagen, BfN-Skripten 318, Bonn-Bad Godesberg, 8-15.

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2009): An interim report. Europäische Kommission. http://www.teebweb.org (zuletzt abgerufen am 23.07.2013).

Weber, M. (2008): Alltagsbilder des Klimawandels. Zum Klimabewusstsein in Deutschland. VS, Wiesbaden.

Wicke, L. (1986): Die ökologischen Milliarden. Das kostet die zerstörte Umwelt – so können wir sie retten. Goldmann, München.

Zierhofer, W. (1998): Umweltforschung und Öffentlichkeit. Das Waldsterben und die kommunikativen Leistungen von Wissenschaft und Massenmedien. Westdeutscher Verlag, Opladen.

Anschrift des Verfassers: Prof Dr. Dr. Olaf Kühne, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Fakultät Landschaftsarchitektur (Ländliche Räume, Regionalmanagement), Im Hofgarten 4, D-85354 Freising, E-Mail olaf.kuehne@hswt.de, Internet http://www.hswt.de/person/olaf-kuehne.html.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.