Wie aussagekräftig ist die deutsche Erfassungsmethode für High-Nature-Value-Grünland (HNV)?

Abstracts

Der sogenannte HNV-Basisindikator (High Nature Value farmland) wird in Deutschland aus Erfassungsdaten einer bundesweit erhobenen Stichprobe hochgerechnet. Die Grünlandbewertung erfolgt dabei über die Anzahl von Kennarten in drei Qualitätsstufen. Wie gut die Kennartenmethode tatsächliche Diversitätssunterschiede abbildet, wurde in der Vergangenheit kontrovers diskutiert.

Zur Annäherung an diese Frage wurden Vegetationsaufnahmen und Erfassungsdaten zu Heuschrecken und Tagfaltern von landwirtschaftlich genutzten Grünlandflächen herangezogen. Für diese wurde der Zusammenhang zwischen HNV-Qualitätsstufe und Artenvielfalt analysiert.

Während die Anzahl an Blütenpflanzen- und Tagfalterarten mit höherer HNV-Qualität zunimmt, ist der Zusammenhang bei Heuschrecken nicht eindeutig herzustellen. Gefährdete Blütenpflanzen- und Tagfalterarten kommen auf Flächen höherer HNV-Wertstufe häufiger vor.

Die HNV-Bewertung erlaubt die Identifizierung von pflanzenartenreichen und insbesondere kräuterreichen Grünlandbeständen. Diese haben auch eine hohe Tagfalterdiversität.

HNV-III-Flächen bilden bezüglich ihrer Artenzahlen und Artenzusammensetzung einen Übergang zwischen intensiv genutzten artenarmen (Nicht-HNV-Flächen) und artenreicheren Flächen. Besonders HNV-I-Flächen beherbergen eine große Artenzahl und zugleich auch eine große Anzahl gefährdeter Arten.

Validity of the German Survey Method for High Nature Value (HNV) Farmland – Testing of flowering plants, orthoptera species and butterflies in Saxony

The ‘Baseline Indicator for High Nature Value (HNV) Farmland’ in Germany is extrapolated from survey data on the basis of a random sample. Grasslands are evaluated by indicator species, defining three quality levels depending on the number of these species. In the past it has been subject of discussion if these quality levels appropriately represent the actual states of diversity. In order to analyse these questions the study investigated data of vegetation surveys and mappings of orthoptera species and butterflies from agricultural grassland. For these data the study analysed the connection of the “HNV quality level” and the species diversity.

Whilst the number of plant and butterfly species strongly correlates with the HNV quality there was no obvious correlation with orthoptera species. Additionally endangered plant and butterfly species have occurred more frequently on sites with higher HNV quality. The HNV mapping and evaluation scheme is a helpful means to identify sites that are rich in herbs and show an increased plant and butterfly diversity.

HNV III sites represent a transitional stage between intensively used species-poor and slightly richer sites, as far as species composition and species numbers are concerned. Particularly HNV I sites host an increased species number as well as higher numbers of endangered species.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Seit Jahrzehnten ist ein dramatischer Rückgang der biologischen Vielfalt zu beobachten. Die aktuelle Aussterberate liegt dabei vermutlich um das 100- bis 1000 Fache höher als die „natürliche“ Aussterberate (BMU 2007). Die politische Zielstellung, diesen Rückgang aufzuhalten, war bisher aber überwiegend erfolglos (Butchart et al. 2010).

Seit den frühen 1990er Jahren setzte sich verstärkt das Bewusstsein durch, dass eine traditionelle, extensive Landwirtschaft ein Schlüssel zum Erhalt der Artenvielfalt in Europa ist. Eine zunehmend intensivere Landnutzung führt genauso zum Rückgang der Artenvielfalt wie die Aufgabe der Landbewirtschaftung in peripheren Räumen (Henle et al. 2008).

In diesem Zusammenhang wurde der Begriff High Nature Value (HNV) farmland geprägt (Baldock et al. 1993, Cooper et al. 2007). Nach und nach wurde das HNV-Konzept in die Politik eingeführt. Der HNV-Indikator muss im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (ELER) durch die EU-Mitgliedstaaten als ein Pflichtindikator erfasst werden (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 2006). Darüber hinaus ist er Teil der nationalen ELER-Strategie und Indikator für die Nationale Biodiversitätsstrategie (BMU 2010).

Die Mitgliedsstaaten wurden von der EU aufgefordert, eigene passende Erfassungsmethoden für den HNV-Indikator zu entwickeln. In Deutschland standen zwei Ansätze zur Diskussion: eine Berechnung auf Grundlage vorhandener Daten oder eine neue Methode auf Basis einfacher, repräsentativer Stichprobenerfassungen. Da der Indikator regelmäßig erfasst werden muss und um eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise und Datengrundlage zu garantieren, wurde Variante zwei gewählt (Benzler 2009).

Innerhalb der Stichprobenflächen werden Landwirtschaftsflächen quantitativ und qualitativ erfasst. Dabei werden Nutzungs- und Lebensraumtypen und Landschaftselemente unterschieden. Bewertet und kartiert werden wertvollere Flächen (HNV III – mäßig hoher Naturwert, HNV II – sehr hoher Naturwert, HNV I – äußerst hoher Naturwert) (BfN 2009).

Sie bilden in ihrer Summe die Grundlage für den HNV-Indikator. Für Grünland erfolgt die Bewertung anhand der Anzahl von Grünland-Kennarten (HNV III >3 Kennarten, HNV II >5 Kennarten, HNV I >7 Kennarten). Aus den kartierten Stichprobenflächen wird der HNV-Flächenumfang sowohl für die Bundesländer als auch für den Bund hochgerechnet werden (PAN et al. 2011).

Umstritten war bisher, inwieweit die mithilfe des Kennartensystems bewerteten HNV-Flächen tatsächlich über eine höhere biologische Vielfalt verfügen (VHÖ et al. 2009) und ob eine Einbeziehung von HNV-Wertstufe III in den HNV-Indikator gerechtfertigt ist. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Datensatz aus der naturschutzfachlichen Begleitung der Agrarumweltmaßnahmen in Sachsen analog zur HNV-Erfassungsmethode bewertet und nachfolgend der Zusammenhang zwischen den HNV-Wertstufen und Artenzahlen, Diversitätsparametern, Anzahl an gefährdeten Arten sowie der Artenzusammensetzung für Blütenpflanzen, Tagfalter und Heuschrecken auf Grünland untersucht.

2 Methoden

2.1 Datenerhebung

Es wurden Daten zur Vegetation sowie Heuschrecken und Tagfaltern von 197 bzw. 195 Grünlandschlägen ausgewertet (auf zwei Schlägen konnten die faunistischen Gruppen nicht erfasst werden). Die Erhebung erfolgte als Detailuntersuchung Grünland im Rahmen der naturschutzfachlichen Begleitung der sächsischen Agrarumweltmaßnahmen (Koch et al. 2011). Die untersuchten Flächen wurden als landesweite Zufallsstichprobe aus Maßnahmen der extensiven und naturschutzgerechten Grünlandbewirtschaftung und Pflege gemäß Förderrichtlinie „Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung“ (RL AuW/2007) ausgewählt (je 32 bis 34 Flächen der Maßnahmen Extensive Grünlandwirtschaft – Weide, Extensive Grünlandwirtschaft – Wiese, Naturschutzgerechte Wiesennutzung mit Düngungsverzicht – erste Nutzung ab 15. Juni, Naturschutzgerechte Wiesennutzung mit Düngungsverzicht – erste Nutzung ab 15. Juli, Naturschutzgerechte Beweidung mit später Erstnutzung). Zusätzlich wurden Vergleichsflächen ohne Förderung nach der gleichen Methode erfasst (33 Flächen). Damit sind sehr unterschiedlich genutzte Grünlandflächen in der Auswertung enthalten.

Auf jeder Untersuchungsfläche wurden 2008 zwei Vegetationsaufnahmen angefertigt (5×5m, erweiterte Braun-Blanquet-Schätzskala nach Barkman et al. 1964). Die erste Vegetationsaufnahme wurde in einem typischen, für die Untersuchungsfläche repräsentativen Bereich aufgenommen. Die zweite Vegetationsaufnahme wurde in einem Übergangs- oder Entwicklungsbereich auf der Untersuchungsfläche erstellt. War ein solcher nicht vorhanden, so erfolgte auch diese im repräsentativen Bereich.

Die faunistische Erfassung erfolgte für unter 1ha große Untersuchungsflächen auf der Gesamtfläche. Um den hohen Bearbeitungsaufwand zu begrenzen, wurde für größere Untersuchungsflächen eine repräsentative Teilfläche von 1ha Größe erfasst. Die Flächen wurden 2009 sechsmal für ca. 1h begangen. Für die Heuschreckenerfassung erfolgten zwei Begehungen Mitte Mai bis Ende Juni und vier Begehungen Anfang August bis Mitte September, für die Tagfaltererfassung die erste Begehung Mitte April bis Mitte Mai und die restlichen fünf Begehungen von Ende Mai bis Mitte September. Dabei wurden phänologische Aspekte und Bewirtschaftungstermine sowie Witterungsbedingungen berücksichtigt. Die Nachweise der Fauna erfolgten per Sichtbeobachtung und Kescherfang sowie für die Heuschrecken zusätzlich durch Verhören. Die Anzahl der Individuen wurde anhand von Häufigkeitsklassen (Anhang 1 unter http://www.nul-online.de Service Download) geschätzt. Dagegen wurde die Bodenständigkeit nicht eingestuft. Es wurde davon ausgegangen, dass die Untersuchungsflächen für die meisten nachgewiesenen Arten unabhängig von der Reproduktion mindestens als Nahrungshabitat für Imagines dienen und damit eine gewisse Bedeutung im Lebenszyklus haben.

Insgesamt liegen also je Untersuchungsfläche zwei Vegetationsaufnahmen und Häufigkeitsschätzungen für Heuschrecken und Tagfalter von sechs Begehungsterminen vor.

2.2 Auswertung

Die HNV-Bewertung erfolgte entsprechend der Anzahl an Kennarten für alle Vegetationsaufnahmen nach der HNV-Erfassungsanleitung (BfN 2009). Für Aussagen zur Untersuchungsfläche und Auswertung der Heuschrecken- und Tagfalterdaten wurden der HNV-Wert und die Anzahl an HNV-Kennarten der repräsentativen Vegetationsaufnahme verwendet, da auch die faunistische Erfassung im repräsentativen Bereich stattfand.

Die Vegetationsaufnahmen wurden in Turboveg gespeichert und mit dem Paket „vegdata“ für die Analyse vorbereitet. Dabei erfolgte bei Inkonsistenzen eine Aggregation von Taxa unterschiedlicher Rangstufen (Hennekens & Schaminée 2001, Jansen & Dengler 2010).

Für jede Vegetationsaufnahme und die je Untersuchungsfläche nachgewiesenen Heuschrecken- und Tagfalterarten wurden Diversitätsparameter (Gesamtartenzahl, Shannon-Index, Pielous evenness) und Anzahl an Arten der Roten Liste Sachsens berechnet (LfUG 1999 und 2007, LfULG 2011). Für die Berechnung der Diversitätsindizes wurde bei den Vegetationsaufnahmen die mittlere Deckung der Deckungsklassen und bei Heuschrecken und Tagfaltern die mittlere Individuenzahl der während der Begehungen maximal festgestellten Häufigkeitsklasse verwendet. Außerdem wurden die mittleren Stickstoff- und Feuchte-Zeigerwerte (N bzw. F) nach Ellenberg berechnet (Mittelwerte gewichtet an mittlerer Deckung der Arten). Alle statistischen Analysen erfolgten in der Software R, insbesondere dem Paket „vegan“ (R Core Development Team 2009, Oksanen 2010).

Nachfolgend wurden die HNV-Werte der repräsentativen Vegetationsaufnahme mit dem der Vegetationsaufnahme aus dem Übergangs- oder Entwicklungsbereich verglichen. Auf 53 % der Untersuchungsflächen unterschieden sich die HNV-Werte nicht zwischen beiden Vegetationsaufnahmen, für 15 bzw. 20 % waren die HNV-Werte um eine Stufe niedriger bzw. höher.

Die Diversitätsparameter wurden mit den ordinalen HNV-Werten (kein HNV=0, HNV III=1, HNV II=2, HNV I=3) und der Anzahl an HNV-Kennarten korelliert (Spearman-Rangkorrelationskoeffizient ρ).

Da auf sehr vielen Flächen keine Rote-Liste-Arten vorkamen und nur auf sehr wenigen Flächen mehr als zwei, wurde die Anzahl an Rote-Liste-Arten je Aufnahme- bzw. Untersuchungsfläche in Präsenz-Absenz-Werte transformiert. Ein Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von Rote-Liste-Arten und HNV-Wertstufe wurde danach mit chi2-Tests getestet.

Da nicht nur Artenzahl und Diversitätsparameter, sondern auch die Artenidentitäten in einer naturschutzfachlichen Bewertung entscheiden, wurden für die Artengruppen Stetigkeitstabellen nach HNV-Wertstufen erstellt. Ein Zusammenhang zwischen dem Vorkommen einer Art und den HNV-Wertstufen wurden zwischen Stetigkeiten, d.h. relativer Vorkommenshäufigkeit einer Art je HNV-Stufe, und transformierten HNV-Wertstufen überprüft. Dafür wurden Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten ρ und deren Signifikanzen berechnet (nur für häufigere Arten mit einer Stetigkeit von ≥10 % für mindestens eine HNV-Wertstufe). Bei p<0,10 und ρ<0 wurde auf einen negativen Zusammenhang, d.h. eine abnehmende Stetigkeit bei höherer HNV-Qualität, bei p<0,10 und ρ>0 auf einen positiven Zusammenhang, bei p≥0,10 auf keinen Zusammenhang zwischen Vorkommen der Art und HNV-Wertstufe geschlossen.

Analog zu den betrachteten Diversitätsparametern wurden einfache funktionelle, strukturelle und standörtliche Parameter (Anzahl Grasarten, Anzahl Krautarten, mittlerer Ellenberg-N-Wert, mittlerer Ellenberg-F-Wert, Schlaggröße, Höhe über dem Meeresspiegel) mit den transformierten HNV-Werten korreliert (mit Hilfe des Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten ρ).

Die Pflanzennamen richten sich nach der Referenzliste GermanSL, Version 1.1, die der Tierarten nach der Referenzliste des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Jansen & Dengler 2008, LfULG 2010).

3 Ergebnisse

3.1 Diversitätsparameter

Es wurden insgesamt 306 Blütenpflanzen-Taxa, 61 Tagfalter- und 37 Heuschreckenarten nachgewiesen. Der stärkste Zusammenhang zwischen HNV-Wertstufe und Artenzahl sowie Diversitätsparametern ist bei den Blütenpflanzen zu erkennen. Die Streuung der Werte nimmt für die Diversitätsparameter mit zunehmendem HNV-Wert ab. Die Evenness ist für hohe HNV-Werte größer und zeigt eine geringere Streuung (Abb. 1). Die Dominanz einzelner Arten geht also mit zunehmendem HNV-Wert zurück und die Deckungsanteile der Arten in den Aufnahmen sind gleichmäßiger verteilt.

Ein sehr ähnliches Bild ist für die Tagfalter erkennbar. Artenzahl der Tagfalter und Tagfalterdiversität nehmen mit zunehmendem HNV-Wert signifikant zu. Nur für die Evenness gibt es keinen Zusammenhang. Sie ist für alle Aufnahmen sehr hoch. Die Ergebnisse der Heuschrecken unterscheiden sich deutlich von den beiden vorgenannten Artengruppen. Hier gibt es keine signifikanten Zusammenhänge. Auffällig sind die im Mittel niedrigeren Evenness-Werte. Diese weisen für alle HNV-Wertstufen eine große Streuung auf (Abb. 1).

Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich beim Vergleich der Artenzahlen und Diversitätsparameter im Vergleich zur Anzahl an HNV-Kennarten. Die Korrelationskoeffizienten sind höher als bei der vorherigen Analyse (Abb. 2). Artenzahl und Diversitätsparameter nehmen für Blütenpflanzen und mit Ausnahme der Evenness mit zunehmender Anzahl an HNV-Kennarten kontinuierlich und ohne sichtbare Abstufung zu.

Auch die Auswertung des Vorkommens von Rote-Liste-Arten zeigt unterschiedliche Muster für Blütenpflanzen und Tagfalter auf der einen und Heuschrecken auf der anderen Seite (Abb. 3). Die Vorkommenshäufigkeit von Rote-Liste-Arten nimmt für die beiden erstgenannten Artengruppen mit zunehmendem HNV-Wert zu. Hier heben sich die HNV-I-Flächen bei Gefäßpflanzen und Tagfaltern deutlich ab. Zu beachten ist, dass abweichend von den anderen Artengruppen und Wertstufen für HNV I bei den Tagfaltern auch hohe Rote-Liste-Artenzahlen auftreten (Median=3, Maximum=9). Für die Heuschrecken ist kein signifikanter Zusammenhang zwischen HNV-Wertstufe und Vorkommen von Rote-Liste-Arten gegeben.

Die Artenzahl an Heuschrecken nimmt mit zunehmender Höhe ab (ρ=–0,27, p<0.001***). Betrachtet man ausschließlich die Schläge, die unter 400m üb. NN hoch liegen, so ist die Anzahl an HNV-Kennarten signifikant mit der Anzahl an Heuschreckenarten korreliert (ρ=0,28, p<0.01**).

3.2 Artenzusammensetzung

Von den häufiger nachgewiesenen Blütenpflanzenarten zeigen 58 % einen positiven Zusammenhang mit der HNV-Qualität, während jeweils rund 20 % keinen oder einen negativen Trend zeigen (Anhang 2 unter http://www.nul-online.de Service Download). Bei den Tagfaltern kommen 59 % der häufigeren Arten häufiger auf höherwertigen HNV-Flächen vor, während nur eine Art bei zunehmender HNV-Qualität seltener vorkommt. Bei den Heuschrecken zeigt sich wieder ein abweichendes Bild. Hier lässt sich für 57 % der häufigeren Arten kein Zusammenhang zur HNV-Qualität nachweisen, 26 bzw. 17 % kommen mit steigender HNV-Qualität häufiger bzw. seltener vor (Anhänge 3 und 4 unter http://www.nul-online.de Service Download).

3.3 Funktionelle Gruppen und Standortparameter

Sowohl die Anzahl an Grasarten als auch die Anzahl an Krautarten sind signifikant mit der HNV-Wertstufe korreliert. Dieser Zusammenhang ist für die Anzahl an Krautarten aber wesentlich prägnanter als für die Anzahl an Grasarten (Abb. 4).

Die Aufnahmen haben eine hohe Streuung bezüglich der Ellenberg-N-Werte. Der mittlere Ellenberg-N-Wert nimmt mit zunehmender HNV-Wertstufe signifikant ab. Für den mittleren Ellenberg-F-Wert ist kein Zusammenhang nachweisbar.

Auch die Schlaggröße nimmt mit zunehmender HNV-Qualität ab. Flächen mit mindestens mäßig hohem Naturwert (HNV III – I) sind überwiegend kleiner als 2ha.

Ein weiterer Zusammenhang zeigt sich zwischen HNV-Qualität und Höhe über dem Meeresspiegel: Flächen mit hoher HNV-Qualität liegen signifikant höher als Nicht-HNV-Flächen. Flächen mit äußerst hohem Naturwert liegen fast immer über 500m üb. NN hoch (Abb. 4).

4 Diskussion

4.1 Methodische Unterschiede

Grundsätzlich sind die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung nicht direkt mit den Ergebnissen der HNV-Kartierung vergleichbar. Die hier verwendete Methode, Vegetationsaufnahmen anhand des Vorkommens von HNV-Kennarten zu bewerten, weicht von der HNV-Erfassungsanleitung ab. Für diese werden Kennarten in einem ca. 2m breiten Streifen entlang von 30m langen Transekten erfasst (BfN 2009). Damit ergibt sich eine Flächengröße von etwa 60m2. Die in vorliegender Arbeit bewerteten Vegetationsaufnahmen haben aber nur eine Flächengröße von 25m2 und damit weniger als die Hälfte der HNV-Erfassungsflächen. Die Artenzahl, die auf einer bestimmten Fläche gefunden werden kann, nimmt mit der Flächengröße zu. Tendenziell ist also von einer Unterschätzung der Anzahl der HNV-Kennarten in einer Vegetationsaufnahme im Vergleich zur Transekterfassung auszugehen. Die HNV-Kennartenliste enthält aber überwiegend Arten, die meist bestandsbildend vorkommen. Deren Vorkommen in einer repräsentativen Vegetationsaufnahme ist deshalb sehr wahrscheinlich.

Die Anzahl an Kräutern nimmt mit steigendem HNV-Wert zu, während die mittleren Ellenberg-N-Werte abnehmen. Die höherwertigen Flächen sind also magerer und blütenreicher. Da die Schlaggrößen mit zunehmender HNV-Wertstufe abnehmen, liegen wertvollere Flächen vermutlich in kleiner parzellierten, strukturreicheren Landschaften. Diese befinden sich oft in Regionen mit schlechter Nährstoffversorgung, großer Reliefenergie und einer hohen Gewässerdichte. Durch die vielen Nischen ist das Artenpotenzial insgesamt in solchen Landschaften meist höher als in ausgeräumten Landschaften, die durch große Schläge gekennzeichnet sind.

4.2 Blütenpflanzen

Da die HNV-Bewertung auf der Anzahl bestimmter Blütenpflanzen-Kennarten beruht, ist der starke Zusammenhang zwischen HNV-Wert und floristischer Diversität statistisch wenig überraschend.

Der Zusammenhang zwischen Vorkommen der Arten und HNV-Wert lässt sich aber auch gut ökologisch interpretieren. Blütenpflanzen, die bei höherer HNV-Wertstufe weniger stet vorkommen, lassen sich in zwei Gruppen differenzieren. Zur ersten Gruppe gehören häufige Grünlandarten mit weiter ökologischer Amplitude, die Mahd und Beweidung vergleichsweise gut ertragen (z.B. Weiß-Klee – Trifolium repens). Diese kommen auch auf höherwertigen HNV-Flächen mit mittlerer Stetigkeit vor. Die zweite Gruppe hat geringere Stetigkeiten und besteht aus Nährstoff- und Störungszeigern (z.B. Große Brennnessel – Urtica dioica, Gewönliche Vogelmiere – Stellaria media). Besonders die anuellen Arten deuten darüber hinaus auf Umbruch und Ansaat bzw. Bodenverwundungen hin. Auf höherwertigen HNV-Flächen kommen sie nicht oder nur selten vor (Anhang 2 unter http://www.nul-online.de Service Download).

Mittelstete Arten ohne Zusammenhang mit der HNV-Wertstufe sind vor allem häufigere Grasarten (z.B. Wolliges Honiggras – Holcus lanatus). Mit geringer, aber konstanter Stetigkeit kommen anuelle Arten und Rosettenpflanzen vor.

Eine mit höherem HNV-Wert zunehmende Stetigkeit zeigen erwartungsgemäß die HNV-Kennarten. Ein ähnliches Muster ist aber ebenfalls bei einigen nährstoffliebenden Doldenblütern zu sehen. Auch verbreitete Untergräser haben in höheren HNV-Wertstufen höhere Stetigkeiten. Sie kommen in fast allen HNV-I-Flächen vor (z.B. Rot-Schwingel – Festuca rubra). Keine oder wenige Vorkommen in Nicht-HNV-Flächen und mittlere Stetigkeiten in HNV-I-Flächen erreichen Arten der Bergwiesen und Arten der mageren Frischwiesen, die in der Regel auf lichte Bestände angewiesen sind. Viele dieser Arten sind gleichzeitig HNV-Kennarten (z.B. Bärwurz – Meum athamanticum, Margerite – Leucanthemum vulgare agg.).

Lebensraumtypische Arten der Flachlandmähwiesen und Bergwiesen (FFH-LRT 6510 und 6520) kommen besonders in den HNV-Wertstufen II und I vor. Flächen mit HNV-Wertstufe III enthalten diese Arten mit geringer Stetigkeit sowie viele Arten, die auf eine intensivere Nutzung hinweisen (Anhang 2 unter http://www.nul-online.de Service Download).

4.3 Tagfalter

Sowohl die Artenzahl und Artendiversität als auch das Vorkommen von gefährdeten Tagfalter-Arten steigen mit zunehmender HNV-Wertstufe.

Nur eine Tagfalterart (Kleiner Perlmutterfalter – Issoria lathonia) zeigt eine geringere Vorkommensstetigkeit in Grünland mit höherer HNV-Wertstufe. Sie ist durch ihre Eiablagepflanze auf Äcker angewiesen, die vermutlich in der Umgebung von Nicht-HNV-Flächen häufiger vorkommen. Keinen Zusammenhang zwischen HNV-Wertstufe und Stetigkeit zeigt eine Gruppe von Arten mit unterschiedlicher Gesamtstetigkeit. Besonders die hochsteten Arten sind weitverbreitet (Anhang 3 unter http://www.nul-online.de Service Download). Die mittelsteten Arten sind ebenfalls vergleichsweise häufig und kommen sachsenweit in allen Naturräumen vor (Reinhard et al. 2007).

Die Tagfalter mit positivem Zusammenhang mit der HNV-Wertstufe lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. Zur ersten Gruppe gehören häufige und weitverbreitete Arten. Sie haben hohe Gesamtstetigkeiten und kommen oft in hohen Individuenzahlen vor. Sie wurden sowohl auf nicht HNV-Flächen als auch auf HNV-Flächen häufig gefunden. Bei den häufigsten Arten ist die Stetigkeit für HNV-I-Flächen weniger als doppelt so hoch wie auf Nicht-HNV-Flächen, für die weniger steten Arten zwei- bis viermal so hoch. Als Reproduktionshabitat nutzen diese Arten neben Wirtschaftsgrünland auch Säume (Reinhardt et al. 2007).

Die zweite Gruppe hat geringere Gesamtstetigkeiten, kommt aber auf HNV-I-Flächen mindestens viermal häufiger vor als auf Nicht-HNV-Flächen. Alle diese Arten stehen auf der Roten Liste oder Vorwarnliste (Abb. 5). Besonders HNV-I- und teilweise auch HNV-II-Flächen beherbergen zahlreiche gefährdete Tagfalterarten mit hohen Stetigkeiten.

Das Vorkommen von Tagfaltern ist maßgeblich von Nektar- und Raupennahrungspflanzen abhängig (Tudor et al. 2004). Außerdem sind auch Strukturelemente für viele Arten wesentlich (Dennis et al. 2004). Viele Arten benötigen in verschiedenen Entwicklungsstadien unterschiedliche Habitate und sind somit auch stark von den Lebensräumen und Strukturen der Umgebung abhängig (Hermann 1999). Höherwertige HNV-Flächen sind kräuter- und damit auch blütenreicher. Sie liegen vermutlich in strukturreicheren Landschaften und haben durch ihre geringere Flächengröße einen höheren Anteil an Säumen und Grenzlinien zu anderen Biotopen.

Zu den wichtigsten Gefährdungsursachen für Tagfalter des Offenlandes gehört die Landwirtschaft. Besonderen Einfluss haben sowohl eine Intensivierung als auch eine Extensivierung oder Aufgabe der Nutzung. Die Düngung und Kalkung von Grünland, die Bewirtschaftungsweise, aber auch das Brachfallen spielen dabei eine Rolle (Nigmann 2005). Der Erhalt von höherwertigem HNV-Grünland ist demnach wichtig für den Erhalt vieler Schmetterlingsarten der Agrarlandschaft.

4.4 Heuschrecken

Für das Vorkommen der Heuschrecken ergibt sich ein sehr heterogenes Bild. Am häufigsten wurden Arten nachgewiesen, die in Sachsen weit verbreitet sind (EFG Sachsen 2010). Diese Arten kommen auch mit intensiverer Nutzung zurecht (Detzel et al. 2005). Zu den Arten ohne klaren Zusammenhang zur HNV-Wertstufe gehören neben einigen weit verbreiteten Arten auch drei seltenere mit Rote-Liste-Status (Anhang 4 unter http://www.nul-online.de Service Download).

Zur Gruppe der Heuschrecken, die mit zunehmender HNV-Wertstufe häufiger nachgewiesen wurden, gehören Arten mit sehr unterschiedlichen Habitatansprüchen und unterschiedlich weiter Standortamplitude. Keine dieser Arten ist in der Roten Liste aufgeführt.

Als entscheidend ist für das Vorkommen von Heuschrecken werden der Raumwiderstand und nicht die Vegetationszusammensetzung angesehen (Detzel et al. 2005). Besonders günstig sind Flächen mit einem Mosaik aus kurzrasiger und langhalmiger Vegetation (Laussmann 1999). Guido & Gianelle (2001) weisen außerdem auf die Wichtigkeit der Mikrohabitat-Heterogenität für Heuschrecken hin. Zur Heterogenität der Flächen lassen sich aus den vorliegenden Daten aber keine Rückschlüsse ziehen.

Die Habitateignung der individuellen Fläche wird sehr wahrscheinlich in starkem Maße durch die Höhenverbreitung der Arten überlagert. Die Artenzahlen der untersuchten Flächen gehen mit zunehmender Höhe signifikant zurück. Auch sachsenweit sind im Tiefland die höchsten Artenzahlen nachgewiesen worden, während sie mit zunehmender Höhenlage abnehmen (EFG Sachsen 2010). Wertvollere HNV-Flächen kommen aber hauptsächlich in den Mittelgebirgen vor, HNV-I-Flächen sogar fast ausschließlich in Höhenlagen über 500m üb. NN. Viele Heuschreckenarten kommen demgegenüber schwerpunktmäßig in der planaren bis submontanen Höhenstufe vor, so dass diese Arten trotz möglicherweise geeigneter Habitatstrukturen in höheren Lagen fehlen (Köhler 2001, Wallaschek et al. 2004).

Diese Problematik illustrieren die Stetigkeiten der beiden Schwesterarten Zwitscherschrecke (Tettigonia cantans) und Grünes Heupferd (T. viridissima). Während die Stetigkeit von T. viridissima mit zunehmender HNV-Qualität abnimmt, nimmt die Häufigkeit von T. cantans deutlich zu. Die beiden Arten haben eine diametrale Verbreitung bezüglich der Meereshöhe. Flächen mit HNV-Wertstufe I liegen fast ausschließlich über 500m und auch viele Flächen mit HNV-Wertstufe II und III liegen über 400 m üb. NN. Etwa in diesem Bereich befinden sich auch die Höhenverbreitungsgrenzen beider Arten (Köhler 2001).

Für viele Heuschrecken wird ebenfalls die Landwirtschaft als Hauptursache für den Rückgang angesehen. Auch hier spielen sowohl Bewirtschaftungsintensivierung als auch Nutzungsauflassung und Brachfallen eine bedeutende Rolle (Detzel et al. 2005).

Auf den Flächen im Tiefland und Hügelland ist die Anzahl an HNV-Kennarten signifikant mit der Anzahl an Heuschreckenarten korreliert. Für alle untersuchten Flächen werden die höchsten Artenzahlen erreicht, wenn drei HNV-Kennarten in der Vegetationsaufnahme vorkommen. Es sind somit Flächen, die nicht HNV-III-Qualität erreichen und bei der HNV-Kartierung nicht erfasst werden würden.

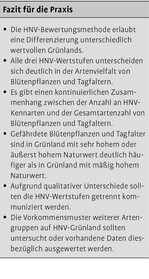

5 Schlussfolgerungen

Die HNV-Erfassungsmethode bildet grundsätzlich Diversitätsunterschiede im Grünland ab. Sie ermöglicht die Kartierung besonders krautreicher Grünlandschläge mit hoher floristischer und Tagfalter-Diversität (Abb. 6). Für diese beiden Artengruppen besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der HNV-Wertstufe und der Artendiversität. Dabei zeigen HNV-Wertstufe II und besonders HNV-Wertstufe I höhere Artenzahlen und mehr Rote-Liste-Arten als Nicht-HNV-Flächen und Flächen mit HNV-Wertstufe III. Flächen mit artenreicher und gefährdeter Heuschreckenfauna können dagegen nicht zufriedenstellend erfasst werden.

Es gibt einen kontinuierlichen positiven Zusammenhang zwischen der Anzahl an HNV-Kennarten und untersuchten Artengruppen. Dieser kann, wie das Beispiel der Heuschrecken zeigt, aber durch andere Faktoren überlagert werden.

Eine Einbeziehung der HNV-Wertstufe III in den HNV-Indikator erscheint für Grünland fragwürdig. HNV-III-Flächen sind zwar artenreicher als Nicht-HNV-Flächen, aber auch artenärmer und durch weniger wertgebende Arten gekennzeichnet als die HNV-Wertstufen II und I.

Durch die für Grünland aufgezeigten qualitativen Unterschiede zwischen den einzelnen HNV-Wertstufen sollten diese definitiv getrennt kommuniziert werden, so wie es bereits im Indikatorenbericht zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt geschehen ist (BMU 2010). Nur wenn es gelingt, die wertvolleren HNV-Flächen in ihrer Qualität zu erhalten, werden auch die darauf vorkommenden Arten erhalten werden können.

Betrachtet wurden in der vorliegenden Arbeit nur drei Artengruppen. Es gibt aber viele weitere Artengruppen, die ebenfalls Teil der Artenvielfalt sind und deren Vorkommen nicht notwendigerweise mit dem nun etablierten HNV-Kartier- und Bewertungsansatz adäquat abgebildet werden müssen. Auch wenn Blütenpflanzen als guter Indikator für organismische Biodiversität gelten (Duelli & Obrist 1998), sollten exemplarische Studien zu anderen Artengruppen erfolgen bzw. vorhandene Datensätze bezüglich der aufgestellten HNV-Kriterien ausgewertet werden.

Pflanzenfressende und blütenbesuchende Insekten finden vermutlich auf Flächen mit höherer HNV-Qualität bessere Nahrungsgrundlagen, da die Anzahl an Gefäßpflanzenarten insgesamt und insbesondere der Krautarten mit höherer HNV-Qualität zunimmt. Damit werden vermutlich auch Konsumenten zweiter und höherer Ordnung gefördert (z.B. Spinnen, carnivore Hautflügler). Da viele Flächen mit höherem HNV-Wert offenbar in strukturreicheren Landschaften liegen, werden auch Arten gefördert, die möglicherweise zusätzlich zu den eigentlichen Untersuchungsflächen auf diesen Strukturreichtum angewiesen sind (angrenzende Habitate, Länge von Grenzlinien).

Dank

Die Datenerfassung erfolgte im Rahmen der naturschutzfachlichen Begleitung der Agrarumweltmaßnahmen und wurde durch die Europäische Union und den Freistaat Sachsen finanziert. Ich möchte mich bei allen an den repräsentativen Grünlanduntersuchungen beteiligten Kartiererinnen und Kartierern herzlich bedanken. Ebenso bedanke ich mich bei Gesine Ende, Armin Benzler, Florian Jansen und den Gutachtern für kritische und hilfreiche Anmerkungen zum Manuskript.

Literatur

Baldock, D., Beaufoy, G., Bennett, G., Clark, J. (1993): Nature Conservation and New Directions in the Common Agricultural Policy. Institute for European Environmental Policy (IEEP), London.

Barkman, J.J., Doing, H., Segal, S. (1964): Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse. Acta Botanica Neerlandica 13, 394-419.

Benzler, A. (2009): Implementierung des HNV-Farmland-Indikators in Deutschland. Rural Evaluations News 2, 4-5.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2009): Erfassungsanleitung für die HNV-farmland-Probeflächen. Stand 18. Mai 2009. Unveröff. Mskr, Bonn-Bad Godesberg.

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Berlin.

– (2010): Indikatorenbericht 2010 zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/indikatorenbericht_nbs.pdf [23.11.2010].

Butchart, S.H.M., Walpole, M., Collen, B., van Strien, A., Scharlemann, J.P.W., Almond, R.E.A., Baillie, J.E.M., Bomhard, B., Brown, C., Bruno, J., Carpenter, K.E., Carr, G.M., Chanson, J., Chenery, A.M., Csirke, J., Davidson, N.C., Dentener, F., Foster, M., Galli, A., Galloway, J.M., Genovesi, P., Gregory, R.D., Kapos, V., Lamarque, J.-F., Leverington, F., Loh, J., McGeoch, M.A., McRae, L., Minasyan, A., Hernández Morcillo, M., Oldfield, T.E.E., Pauly, D., Quader, S., Revenga, C., Sauer, J.R., Skolnik, B., Spear, D., Stanwell-Smith, D., Stuart, S.N., Symes, A., Tierney, M., Tyrrell, T.D., Vié, J.-C., Watson, R. (2010): Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines. Science 328, 1164-1168.

Cooper, T., Arblaster, K., Baldock, D., Farmer, M., Beaufoy, G., Jones, G., Poux., X., McCracken, D., Bignal, E., Elbersen, B., Wascher, D., Angelstam, P., Roberge, J.-M., Pointereau, P., Seffer, J., Galvanek, D. (2007): Final report for the study on HNV indicators for evaluation. Insitute for European Environmental Policy. http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/evaluation/report.pdf [23.11.2010].

Dennis, R.L.H., Hodgson, J.G., Grenyer, R., Shreeve, T.G., Roy, D.B. (2004): Host plants and butterfly biology. Do host-plant strategies drive butterfly status? Ecological Entomology 29, 12-26.

Detzel, P., Maas, S., Staudt, A. (2005): Heuschrecken. In: Günther, A., Nigmann, U., Achtziger, R., Gruttke, H. (2005): Analyse der Gefährdungsursachen planungsrelevanter Tiergruppen in Deutschland. Naturschutz und Biologische Vielfalt 21.

Duelli, P., Obrist, M.K. (1998): In search of the best correlates for local organismal biodiversity in cultivated areas. Biodiversity and Conservation 7, 297-309.

EFG Sachsen (2010): Landesfaunen. Orthopteren-(Geradflügler-)fauna. http://www.efgsachsen.de/Landesfaunen/Heuschrecken/Geradfluegler.htm [15.12.2010].

Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (2006): Handbuch für den gemeinsamen Begleitungs- und Bewertungsrahmen. Leitfaden. http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/document_de.pdf [23.11.2010].

Guido, M., Gianelle, D. (2001): Distribution patterns of four Orthoptera species in relation to microhabitat heterogeneity in an ecotonal area. Acta Oecologica 22, 175-185.

Henle, K., Alard, D., Clitherow, J., Cobb, P., Firbank, L., Kull, T., McCracken, D., Moritz, R.F.A., Niemelä, J., Rebane, M., Wascher, D., Watt, A., Young, J. (2008): Identifying and managing the conflicts between agriculture and biodiversity conservation in Europe – A review. Agriculture, Ecosystems and the Environment 124, 60-71.

Hennekens, S.M., Schaminée, J.H.J. (2001): Turboveg, a comprehensive data base management system for vegetation data. Journal of Vegetation Science 12, 589-591.

Hermann, G. (1999): Methoden der qualitativen Erfassung von Tagfaltern. In: Settele, J., Feldmann, R., Reinhardt, R., Die Tagfalter Deutschlands, Ulmer, Stuttgart.

Jansen, F., Dengler, J. (2008): GermanSL – eine universelle taxonomische Referenzliste für Vegetationsdatenbanken in Deutschland. Tuexenia 28, 239-253.

–, Dengler, J. (2010): Plant names in vegetation databases – a neglected source of bias. Journal of Vegetation Science 21, 1179-1186.

Koch, A., Deussen, M., Hüttinger, A., Mathaj, M., Goldberg, R. (2011): Naturschutzförderung im Freistaat Sachsen – Umsetzungsstand und erste Ergebnisse zur Wirksamkeit. Naturschutzarbeit in Sachsen 53, 20-37.

Köhler, G. (2001): Fauna der Heuschrecken (Ensifera et Caelifera) des Freistaates Thüringen. Naturschutzreport 17, 378S.

Laussmann, H. (1999): Die mitteleuropäische Agrarlandschaft als Lebensraum für Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria). Agrarökologie, Bern/Hannover.

LfULG (Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2010): Artenliste Wirbellose. http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/20592.htm [22.11.2010].

– (2011): Heuschrecken, Fangschrecken, Schaben und Ohrwürmer. Rote Liste und Artenliste Sachsens. Dresden.

LfUG (Landesamt für Umwelt und Geologie, 1999): Rote Liste Farn- und Samenpflanzen. Dresden.

– (2007): Rote Liste Tagfalter Sachsens. Dresden.

Nigmann, U. (2005): Tagfalter und Dickkopffalter. In: Günther, A., Nigmann, U., Achtziger, R., Gruttke, H., Analyse der Gefährdungsursachen planungsrelevanter Tiergruppen in Deutschland. Naturschutz und Biologische Vielfalt 21.

Oksanen, J. (2010): vegan: Community Ecology Package. http://cran.r-project.org/web/packages/vegan/index.html.

PAN (Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH), IFAB (Institut für Agrarökologie und Biodiversität), INL (Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz) (2011): Umsetzung des High Nature Value Farmland-Indikators in Deutschland – Ergebnisse eines Forschungsvorhabens (UFOPLAN FKZ 3508 89 0400) im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/monitoring/Projektbericht_HNV_Maerz2011.pdf [30.06.2011].

Reinhardt, R., Sbieschne, H., Settele, J., Fischer, U., Fiedler, G. (2007): Tagfalter von Sachsen. Ent. Nachr. Ber. Beih. 11.

R Development Core Team (2009): R: A language and environment for statistical computing. Version 2.9.2. R Foundation for Statistical Computing, Wien.

Tudor, O., Dennis, R.L.H., Greatorex-Davies J.N., Sparks, T.H. (2004): Flower preference of woodland butterflies in the UK: nectaring specialists are species of conservation concern. Biological Conservation 119, 397-403.

VHÖ (Vereinigung hessischer Ökologen und Ökologinnen e.V.), HVNL (Hessische Vereinigung für Naturschutz und Landschaftspflege e.V.), BVNH (Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V.) (2009): Stellungnahme der VHÖ, der HVNL und der BVNH zum Artikel „Bundesweites Biodiversitätsmonitoring zur Grünlandvegetation“ von Rainer Oppermann, Alfons Krismann, Markus Sonnberger und Birgit Weiß in Natur und Landschaft, Heft 2-2009. Natur und Landschaft 84 (9/10), 478-479.

Wallaschek, M., Langer, T., Richter, K. (2004): Die Geradflügler des Landes Sachsen-Anhalt. Heuschrecken, Ohrwürmer, Fangschrecken und Schaben. Ber. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderh. 5.

Anschrift des Verfassers: Ronny Goldberg, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Pillnitzer Platz 3, D-01326 Dresden-Pillnitz, E-Mail ronny.goldberg@smul.sachsen.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.