Erfolgskontrollen zum bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm

Abstracts

Das bayerische Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) wird bereits seit den ersten Vorläuferprogrammen in den 1980er-Jahren durch begleitende Erfolgskontrollen evaluiert. Über „Mit-Ohne-Vergleiche“ wurde die Flora auf VNP-Flächen und konventionell bewirtschafteten Flächen miteinander verglichen. Faunistische Untersuchungen rundeten die Evaluationen ab.

Für das Grünland konnte belegt werden, dass die Biodiversität aller und die mittlere Anzahl der Rote-Liste-Arten der meisten der untersuchten Lebensraum- bzw. Biotoptypen auf VNP-Flächen signifikant höher ist als auf den Kontrollflächen. Auf VNP-Äckern und bei VNP-Teichen sind die Biodiversität und die Zahl der Rote-Liste-Arten generell signifikant höher als bei den Vergleichsflächen.

Die Begleituntersuchungen belegen damit eine hohe naturschutzfachliche Wirksamkeit des Vertragsnaturschutzprogramms und unterstreichen dessen Beitrag für den Erhalt der Biodiversität. Dennoch ist eine deutliche Ausweitung der geförderten Flächen naturschutzfachlich erforderlich, um dem Artenrückgang in agrarisch geprägten Lebensräumen wirkungsvoll zu begegnen.

Monitoring in the Contract-Based Conservation Program in Bavaria – Flora and fauna of meadows, fields and ponds

From the start of the early forerunner projects in the 1980s the Bavarian CBCP (Contract-Based Conservation Program) had been accompanied by monitoring controls. The flora on both CBCP-plots and conventionally farmed plots were compared by “with-without comparisons”. Faunistic investigations completed the evaluations.

The results revealed that the biodiversity of all – and the average number of the species on the Red List of most – of the examined grassland habitat types are significantly higher on CBCP-plots than on control plots. On CBCP-fields and in CBCP-ponds both biodiversity and the number of species of the Red List have generally proven significantly higher.

From the perspective of nature conservation, these accompanying investigations prove a high effectiveness of the Contract-Based Conservation Program, emphasizing its contribution to the preservation of biodiversity. However, from a nature conservation point of view a considerable increase of the subsidized area is necessary to effectively counteract the decline of species in agrarian habitats.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die bayerische Naturschutzverwaltung hat erstmals im Jahr 1982 begonnen, Landwirten für besonders naturverträgliche Bewirtschaftungsmaßnahmen ein Entgelt anzubieten. Seit 1992 sind Agrarumweltprogramme auch in der EU-Agrarpolitik verankert. Kerngedanke dabei ist, dass Landwirten, die auf freiwilliger Basis Umweltleistungen erbringen, der zusätzliche Aufwand und der entgangene Ertrag ausgeglichen werden.

Waren die Agrarumweltprogramme 1992 noch eher ein Randbereich, so rückt ihre Bedeutung immer mehr in den Kern der EU-Agrarpolitik. So sind seit dem Jahr 2000 von allen EU-Mitgliedsstaaten Agrarumweltprogramme verpflichtend aufzustellen und wichtiger Bestandteil der so genannten zweiten Säule der EU-Agrarpolitik.

Bei der Gesundheitsprüfung der EU-Agrarpolitik beschlossen die EU-Agrarminister Ende 2008, die Mittel für Maßnahmen u.a. für Klima-, Wasser- und Naturschutz aufzustocken. Dennoch beklagt eine im Auftrag der EU-Kommission erstellte Studie (Cooper et al. 2009), dass die Umweltleistungen der Landwirte z.B. zum Erhalt der Biodiversität oder zur Wasserqualität bisher unzureichend über die EU-Agrarpolitik unterstützt werden. Auch der Europäische Rechnungshof hat der zunehmenden Bedeutung der Agrarumweltprogramme Rechnung getragen. Im Fokus der Kritik des Hofes steht die vermeintlich unzureichende Kontrolle der Maßnahmen (Europäischer Rechnungshof 2005) bzw. die fehlende Festlegung von klaren Zielen (Europäischer Rechnungshof 2011).

Vor diesem Hintergrund werden die Erfahrungen mit dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) aufgezeigt, einem Agrarumweltprogramm, das seinen inhaltlichen Schwerpunkt im Bereich der Biodiversität präzise setzt und in Ergänzung steht zum Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Das KULAP hat einen breiteren Fokus und legt seinen Schwerpunkt auf den Kulturlandschaftsschutz sowie den Schutz der Naturgüter Boden, Wasser und Luft.

Nachdem das VNP bzw. seine Vorläufer von Anfang an intensiv durch das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) mit Erfolgskontrollen begleitet wurden, sind die ökologischen Effekte weitgehend untersucht und sollen im Folgenden vorgestellt werden – dieses auch, weil internationale Studien bisher die Auswirkungen von Agrarumweltprogrammen auf die Biodiversität, insbesondere auf gefährdete Arten, eher kritisch werten (z.B. Kleijn et al. 2006).

Am Beispiel des VNP können daher mit Blick auf die zukünftige EU-Agrarpolitik die grundsätzlichen Chancen und Grenzen von Agrarumweltprogrammen aufgezeigt werden.

2 Entwicklung des VNP in Bayern

Der Bayerische Landtag hatte bereits 1982 die ersten Vorgänger zum VNP beschlossen und war damit Vorreiter für eine EU-weite Entwicklung. So konnten ab 1983 Verträge mit Landwirten zum Wiesenbrüterschutz abgeschlossen werden (Kadner & Helfrich 1994). Für die nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz 1982 neu geschützten Feuchtflächen wurde ein Erschwernisausgleich geschaffen, der ab 1983 die Mahd von Streu-, Nass- und Feuchtwiesen honorierte (Mayerl 1989). Mit der Zeit folgten weitere Programme, so für Teiche, Weinberge, Streuobstwiesen, Mager- und Trockenstandorte sowie Acker-, Wiesen- und Uferrandstreifen (Gabriel & Schlapp 1988, Kriegbaum & Schlapp 1994). Die Verträge wurden ohne großen bürokratischen Aufwand von der Naturschutzverwaltung mit den Landwirten ausgehandelt.

Seit 1996 wird der Vertragsnaturschutz EU-kofinanziert. Dieses führte neben vermehrten Finanzmitteln und Zunahme der Vertragsflächen auch dazu, dass Vorgaben der EU in Bezug auf Prämienkalkulation, Kontrollen etc. einzuhalten waren. Eine stärkere Vereinheitlichung des Verwaltungshandelns war erforderlich. So wurden die Programme zum VNP zusammengeführt, nur der Erschwernisausgleich für geschützte Feuchtflächen blieb bis 2006 als eigenständiges Förderprogramm bestehen.

Eine weitere Zäsur brachte der Beschluss des Bayerischen Ministerrates, das VNP ab 2005 über die Agrarverwaltung abzuwickeln. Die naturschutzpolitische, fachliche und finanzielle Verantwortung liegt jedoch weiterhin bei der Naturschutzverwaltung. Mit dem Übergang des operativen Verwaltungsvollzugs des VNP erfolgte auch eine Umstellung von Verträgen auf Bescheide sowie eine Integration in die Agrarfördermaßnahmen. Zudem mussten zunehmend restriktive EU-Vorgaben beachtet werden. Insbesondere die Integration des VNP in das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) erwies sich als schwierig, da bei den oft vorhandenen Kleinstflächen eine nun geforderte exakte Ermittlung der Flächengröße kaum praktikabel und mit hohem Fehlerrisiko behaftet ist. So mussten z.B. die Ackerrandstreifenmaßnahmen – trotz hoher fachlicher Effizienz (vgl. z.B. Helfrich 1988) – aufgegeben werden.

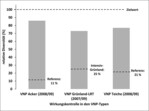

Seit der EU-Kofinanzierung 1996 kann die Größe des VNP-Bestandes ermittelt werden (Abb. 1). Mit Ausnahme eines Einbruchs 2006 und 2007 gibt es eine konstante bis zunehmende Entwicklung der Fläche. Für den Zeitraum 1983 bis 1995 konnte dieses nur indirekt über die steigenden Finanzmittel für den Vertragsnaturschutz dokumentiert werden (Kriegbaum & Schlapp 1994). Aktuell kommt das VNP auf gut 2,0 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Bayern zum Einsatz.

Bei allen Veränderungen innerhalb des VNP waren zwei Aspekte gleichbleibend:

Maßnahmen werden nur in einer naturschutzfachlich definierten Gebietskulisse abgeschlossen, die im Wesentlichen aus Schutzgebieten, Flächen mit Vorkommen an besonders geschützten Biotopen, Lebensraumtypen und Arten, biotopkartierten Flächen sowie Flächen in Naturschutzprojekten besteht.

Das VNP ist modular aufgebaut, d.h. unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf Düngung, Mahdzeitpunkt, Spezialmaschineneinsatz u.Ä. sind flexibel kombinierbar.

3 Methode

Parallel zur Fortentwicklung des VNP wurden auch die Erfolgskontrollen an die jeweils geänderten Anforderungen angepasst. So folgte auf projekt- bzw. artenbezogene Einzeluntersuchungen eine Fokussierung auf ganze Lebensgemeinschaften bzw. Ursachen-Wirkungsgefüge. Die Erhebungen beschränken sich dabei auf praxisbezogene Fragestellungen bzw. leisten Beiträge zur Optimierung des VNP.

Die Wirkungskontrollen werden aufgrund der kurzfristig vorzulegenden Entscheidungshilfen als „Mit-Ohne-Vergleich“ durchgeführt. Dabei werden Erhebungsdaten von VNP-Flächen mit vereinbartem naturschutzorientiertem Management mit nach gleicher Methode erhobenen Daten von konventionell bewirtschafteten Nicht-VNP-Flächen verglichen. Die Flächenpaare (Anzahl s. Tab. 1, 2, 3) liegen nahe beieinander und haben demzufolge ähnliche Standorteigenschaften. Dadurch können, bei Einbeziehung von Informationen zu Art und Dauer von Managementeinflüssen, auch zeitliche Aspekte der Wechselwirkungen von Nutzung und Entwicklung der Lebensgemeinschaften („space-for-time-substitution“) ermittelt werden.

Zur Erfassung von Auswirkungen einzelner Grundleistungen wurden alle betroffenen FFH-Lebensraumtypen einbezogen.

Im Folgenden werden die Vorgehensweise bei Erfolgskontrollen sowie exemplarisch die Ergebnisse aus den Jahren 2007 bis 2010 vorgestellt (Fischer & Michler 2007, 2008, 2009, 2010). Dabei werden die Unterschiede der VNP-Flächen im Vergleich zu Nicht-VNP-Flächen hinsichtlich der Biodiversität und der Rote-Liste-Arten betrachtet.

Datenaufnahme

Auf allen Grünland-Untersuchungsflächen wurden Vegetationsaufnahmen möglichst kurz vor der ersten Mahd durchgeführt (Fischer 1997, 1999). Dafür wurde in jede Fläche eine 5x4m große Probefläche gelegt, in der vier Teilbereiche von je 1x1m quantitativ bearbeitet wurden. Von den Probequadraten wurde eine vollständige Artenliste aller Gefäßpflanzen angelegt und für jede Spezies die Artmächtigkeit nach der erweiterten Braun-Blanquet-Skala (Braun-Blanquet 1964, VDI 2008), die Mengenanteile nach Gehlker (1977) und die Phänologie nach Dierschke (1989) bestimmt. Außerdem wurden Daten zur allgemeinen Bestandsstruktur und zum Boden sowie Informationen zur Nutzungshistorie und Standortsvariablen (z.B. Höhe, Exposition) erfasst.

Durch den Einsatz entsprechender Erhebungs- und Auswertungsmethoden bei den Erfolgskontrollen zum VNP-Bereich Äcker (Fischer & Michler 2009, Pilotek 2009) wird die Vergleichbarkeit für Monitoringbelange und für die Berichterstattungen gewährleistet.

Für den Biotoptyp Teiche wurden jeweils VNP-Teiche mit benachbarten Nicht-VNP-Teichen paarweise miteinander verglichen. Bei unterschiedlichen Verlandungseinheiten an einem Teich wurden Vegetationsaufnahmen bevorzugt als Transekterhebungen durchgeführt. In Ergänzung zu den Vegetationsdaten wurde an den Teichen bei ein bis zwei Begehungen die Libellenfauna kursorisch erfasst. Die Datenaufnahme erfolgte per Sichtnachweis der Imagines.

Statistik und Datenauswertung

Zur Bestimmung der Biodiversität (α-Diversität) wurde der Shannon-Weaver-Index (Shannon & Weaver 1949) berechnet: α-Diversität = Σ pi log2 pi.

Dabei ist pi = Mengei/(Σ Mengei), der relativierte Mengenanteil der Art i in der Probefläche. pi wird mit dem dualen Logarithmus von pi multipliziert. Der duale Logarithmus wird verwendet, um dominante Arten geringer zu gewichten (bei Mengenanteil nahe 1 ist log2 pi nahe Null).

Bei den Auswertungen der Teichdaten wurden zusätzlich zur α-Diversität auch noch die β- und γ-Diversität bestimmt (s. Tab. 3).

Für die Auswertungen über gefährdete Arten wurden die erfassten Artenlisten mit der Roten Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns (Scheuerer & Ahlmer 2003) verschnitten.

Mittelwertvergleiche (Rote-Liste-Arten bzw. Biodiversität) zwischen den verschiedenen Nutzungsformen innerhalb der untersuchten Lebensraum-/Biotoptypen bzw. Pflanzengesellschaften wurden nach dem Wilcoxon-Test (zweiseitig, Irrtumswahrscheinlichkeit bei a=0,05) durchgeführt, da die Bedingungen für einen parametrischen Test nicht erfüllt waren. Die Biodiversitätswerte werden als Boxplots dargestellt. Die Box (Kasten) enthält 50 % der Daten. Der durchgehende Strich in der Box markiert den Median. Die Whisker (Antennen) umfassen zusammen mit der Box den kompletten Datensatz. Nur die Ausreißer werden als Punkte dargestellt.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Grünland (Wiesen und Weiden)

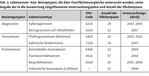

Über 95 % aller VNP-Maßnahmen werden für die Biotoptypen Wiesen und Weiden abgeschlossen. Demzufolge konzentrieren sich die Erfolgskontrollen auch auf das Grünland. Eine Auflistung der wichtigsten untersuchten Lebensraumtypen, die über Mit-Ohne-Vergleiche untersucht wurden (Fischer & Michler 2007, 2008, 2009, 2010), bietet Tab. 1.

Die (α-)Biodiversität aller dargestellten Lebensraum- bzw. Biotoptypen auf VNP-Flächen ist höher als auf den Kontrollflächen (Abb. 2, oben). Mit Ausnahme der Kalkreichen Niedermoore ist dieser Unterschied statistisch signifikant. Besonders deutliche Unterschiede (höchstsignifikant) finden sich bei Kalkmagerrasen (LRT6210), Pfeifengraswiesen (LRT6410) bzw. Flachland-Mähwiesen (LRT 6510).

Die mittlere Anzahl der Rote-Liste-Arten ist in vier der acht dargestellten Lebensraum- bzw. Biotoptypen auf den VNP-Flächen signifikant höher als auf den Kontrollflächen (Abb. 2, unten). Besonders auf Pfeifengraswiesen (LRT 6410) und in Kalkreichen Niedermooren (LRT 7230) unter Vertragsnaturschutz fanden sich viele Pflanzenarten mit Rote-Liste-Status.

Kalkmagerrasen (LRT 6210) und Borstgrasrasen auf Silikatböden (LRT 6230)

Kalkmagerrasen sind im Jura (nördlich der Donau, insbesondere Fränkische Alb) und im Muschelkalk (Unterfranken) verbreitet. Von den Borstgrasrasen wurden im Untersuchungsgebiet in der Rhön ausschließlich beweidete Flächen einbezogen. Für beide Typen ergaben die Erfolgskontrollen auf VNP-Flächen signifikant höhere Biodiversitätswerte gegenüber den Referenzflächen, aber keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Anzahl von Arten mit Rote-Liste-Status. Letztere Beobachtung basiert wahrscheinlich auf der Heterogenität sowohl innerhalb der Vertrags- als auch der Referenzflächen bezüglich ihrer Nutzung und ihrer floristischen Ausstattung.

Pfeifengraswiesen (Molinion) (LRT 6410)

Der Schwerpunkt dieses Lebensraumtyps liegt im Bayerischen Alpenvorland. Pfeifengraswiesen zählen zu den artenreichsten Grünlandlebensräumen in Mitteleuropa.

Mit einer Biodiversität von 3,9 bzw. mit durchschnittlich acht Rote-Liste-Arten übertreffen die VNP-Flächen in ihrer naturschutzfachlichen Wertigkeit deutlich die Referenzflächen. Stark gefährdete Arten wie Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe), Sumpf-Siegwurz (Gladiolus palustris), die Einknollige Honigorchis (Herminium monorchis) und das Preußische Laserkraut (Laserpitium prutenicum) kommen nur in den VNP-Flächen vor. Hingegen bildet das Pfeifengras – wie bei Nutzungsaufgabe zu erwarten – in den Referenzflächen verstärkt Dominanzbestände aus. Der Artenreichtum wird dadurch reduziert.

Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440)

Brenndolden-Auenwiesen sind in Bayern am mittleren Main und der niederbayerischen Donau zu finden. Ökologisch kennzeichnend ist der wechselfeuchte Wasserhaushalt ihrer Standorte. Ihre Artenvielfalt spiegelt sich in signifikant höheren Biodiversitätswerten und einer um das Vielfache höheren Anzahl von Rote-Liste-Arten auf VNP-geförderten Flächen wider.

Flachland-Mähwiesen (LRT 6510)

Alle untersuchten Vertragsflächen können den Salbei-Glatthaferwiesen (Arrhenatheretum elatioris brometosum) und den typischen Glatthaferwiesen (Arrhenatheretum elatioris typicum) zugeordnet werden.

Sowohl der Vergleich der Biodiversitätswerte als auch der Anzahl der Rote-Liste-Arten belegen, dass die Vertragsflächen naturschutzfachlich signifikant hochwertiger sind.

Berg-Mähwiesen (LRT 6520)

Der Lebensraumtyp 6520 umfasst artenreiche, extensiv genutzte Bergwiesen höherer Lagen (i.d.R. über 600m üb. NN). Typischerweise sind dieses Goldhaferwiesen. Sie kommen von Nordbayern (Rhön) und dem Bayerischen Wald bis ins Alpenvorland und die Alpen vor.

Die Erfolgskontrollen zeigten signifikant höhere Biodiversitätswerte, aber keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Artenanzahl mit Rote-Liste-Status. Dieses Ergebnis lässt sich z.B. mit der Heterogenität der Flächen begründen. Außerdem lagen einige Referenzflächen auf relativ frischen Brachen, die noch ein LRT-typisches Arteninventar aufweisen, auf denen aber in den folgenden Jahren mit einem Artenschwund bzw. einer Sukzession von Zwergsträuchern zu rechnen ist.

Kalkreiche Niedermoore (LRT 7230)

Kalkflachmoore werden wie Pfeifengraswiesen als Streuwiesen genutzt. Sie wachsen aber auf nasseren, wenig produktiven Standorten. In Bayern findet man den LRT7230 vor allem im südlichen Alpenvorland und in den Alpen.

Zwar unterscheiden sich VNP- und Referenzflächen nicht signifikant hinsichtlich ihrer Biodiversität, da in den nicht geförderten Brachen Arten verschiedener Sukzessionsstadien nebeneinander vorkommen. Allerdings ist das Arteninventar der VNP-Flächen von höchster naturschutzfachlicher Wertigkeit: Mit durchschnittlich 9,2 Arten pro Aufnahme sind Niedermoore von allen untersuchten Lebensraumtypen am besten mit Rote-Liste-Arten ausgestattet.

Artenreiche Nasswiesen (Calthion)

Der Biotoptyp wird durch nährstoffreiche, hochwüchsige und blütenreiche Wiesen auf wechselfeuchten Standorten charakterisiert.

Da diese sehr heterogen hinsichtlich des Wasser- und Nährstoffhaushalts waren, lassen sich Unterschiede bei den Rote-Liste-Arten nicht statistisch absichern. VNP-Flächen weisen allerdings eine signifikant höhere Biodiversität auf.

Die Ergebnisse der vom Landesamt für Umwelt (LfU) beauftragten Erfolgskontrollen zum Grünland werden durch Untersuchungen der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) bestätigt (Kuhn et al. 2009). Paarflächenvergleiche (Methode s. auch Kuhn et al. 2011) belegen signifikant höhere Artenzahlen und signifikant höhere Kräuteranteile auf VNP-Flächen im Vergleich zu konventionell bewirtschafteten Kontrollflächen. Für das Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) gibt es im Gegensatz dazu nur beim „Ökolandbau“ und einer einzelflächenbezogenen Maßnahme ohne Düngung und Verzicht auf chemische PSM einen entsprechenden Zusammenhang. Im Einzelnen gibt es auf allen KULAP-Flächen durchschnittlich nur 0,9 (nicht signifikant), auf einzelflächenbezogenen KULAP-Maßnahmen nur 2,5 Arten mehr (hochsignifikant) als auf den Kontrollflächen. Auf VNP-Flächen finden sich hingegen im Mittel 8 Arten mehr als auf den dazugehörigen Kontrollflächen (hochsignifikant).

Die Veröffentlichung der LfL belegt die unterschiedlichen Schwerpunkte der beiden bayerischen Agrarumweltprogramme: Während das VNP seinen Fokus im Bereich Biodiversität hat, sind die Ziele des Kulturlandschaftsprogramms vor allem beim Erhalt der Kulturlandschaft und im abiotischen Bereich zu sehen.

Ergänzend kann bezüglich der VNP-Maßnahmen zum Wiesenbrüterschutz auf ausführliche Evaluierungen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (in Vorbereitung) zurückgegriffen werden. Nach diesen detaillierten Analysen ist in Wiesenbrütergebieten mit hohen VNP-Flächenanteilen die Bestandsentwicklung des Großen Brachvogels als Flaggschiffart des Wiesenbrüterschutzes signifikant günstiger als in Gebieten mit geringen Anteilen an VNP-Flächen. Die Bestandsentwicklungen unterliegen jedoch vielfältigen Einflüssen. Besonders bedeutsam sind neben dem VNP der Wasserhaushalt des Gebiets, der Grünlandanteil, Gebietsbetreuung und Besucherlenkung. Bei Ausbau des VNP und Kombination mit diesen anderen Maßnahmen besteht die Chance, trotz aktuell stark rückläufiger Populationen, bei den Wiesenbrütern eine Verbesserung der Gesamtsituation zu erreichen.

4.2 Acker

Über das VNP werden Maßnahmen zum Erhalt, Entwicklung und Verbesserung ökologisch wertvoller Ackerlebensräume angeboten. Die Umsetzung erfolgt über den Ausschluss bestimmter Kulturen (z.B. Mais), eine reduzierte Aussaatdichte bei Getreide, den (weitgehenden) Verzicht auf Düngung sowie Zeiträume der Bewirtschaftungsruhe bzw. das Brachlegen der Äcker.

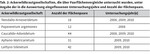

Bislang wurde über Erfolgskontrollen überprüft, inwieweit die schwerpunktmäßig auf Sand- und Kalkscherbenäckern vorkommende Lämmersalat-Gesellschaft (Teesdalio-Arnoseridetum), die Sandmohn-Gesellschaft (Papaveretum argemones) und die Adonisröschen-Gesellschaft (Caucalido-Adonidetum), aber auch weitere gefährdete Pflanzengesellschaften auf Ackerstandorten über das VNP erhalten werden können (Tab. 2).

Die Biodiversität auf VNP-Äckern ist in allen untersuchten Ackerwildkrautgesellschaften hoch- bzw. höchstsignifikant höher als auf den Kontrolläckern (Abb. 5, oben). Insbesondere VNP-Äcker der Adonisröschen-Gesellschaft (Caucalido-Adonidetum), der Ackerfrauenmantel-Kamillen-Gesellschaft (Aphano-Matricarietum) und der Platterbsen-Ackerlichtnelken-Gesellschaft (Lathyro-Silenetum) weisen eine drei- bis viermal höhere Biodiversität als die entsprechenden Kontrollflächen auf. Die Auswertung der Rote-Liste-Arten belegt ebenfalls die überragende Bedeutung der VNP-Äcker für den Artenschutz. Auf ihnen finden sich zahlreiche stark gefährdete und sogar vom Aussterben bedrohte Arten. Die mittlere Anzahl von Rote-Liste-Arten ist auf den VNP-Äckern aller untersuchten Ackerwildkrautgesellschaften signifikant höher als auf den ungeförderten Kontrolläckern.

Die Auswertungen der Erfolgskontrollen zeigen außerdem, dass Maßnahmen mit Feldfruchtanbau tendenziell bessere Ergebnisse aufweisen als Brachlegungsmaßnahmen.

Während der Erfolgskontrollen von 2009 und 2010 wurde das Standortpotenzial, d.h. der Artenbestand auf der Untersuchungsfläche bzw. benachbarten Flächen, sowie weitere Standortbedingungen gutachterlich bewertet. Das Standortpotenzial wurde auf fast allen VNP-Äckern mit mittel bis sehr hoch bewertet. Die Weiterförderung lässt also auf allen Äckern positive Auswirkungen für den Naturschutz erwarten.

4.3 Teiche

Ziel der im VNP angebotenen Maßnahmen ist die Erhaltung, Entwicklung oder Verbesserung ökologisch wertvoller Teiche bzw. der Lebensbedingungen endemischer oder gefährdeter Arten. Dem entsprechend finden Untersuchungen zur Strukturdiversität der Verlandungszonen bzw. zur Artenvielfalt an/in den Teichen statt.

Die Daten zur Biodiversität zeigen, dass VNP-Teiche eine deutlich höhere naturschutzfachliche Wertigkeit besitzen als Referenzgewässer (Tab. 3). Betrachtet man alle Vegetationsaufnahmen an einem Teich zusammen (sog. aggregierte α-Diversität), so ist diese bei VNP-geförderten Teichen signifikant höher als bei Referenzteichen.

Um Unterschiede in der Strukturvielfalt der Teiche darzustellen, wurde die ß-Diversität aus den Flächenanteilen der einzelnen Verlandungszonen pro Teich errechnet. Während intensiv bewirtschaftete Teiche fast nur aus einer offenen Wasserfläche ohne Vegetation bestehen (Abb. 6, unten), findet sich in Vertragsteichen ein Mosaik an Strukturtypen (Abb. 6, oben).

Die γ-Diversität steht für die Strukturvielfalt aller untersuchten VNP- bzw. Referenzteiche. Sie ist bei der Gruppe der geförderten Teiche deutlich höher als bei den konventionell bewirtschafteten Teichen.

Auch im Hinblick auf gefährdete Pflanzenarten sind VNP-Teiche besser ausgestattet als konventionell bewirtschaftete Teiche. So befinden sich in VNP-Teichen durchschnittlich dreimal so viele Rote-Liste-Arten wie in den Referenzteichen (Abb. 7A). Eine kursorische Libellenuntersuchung derselben Teiche ergab deutlich mehr Libellenarten an VNP-geförderten Teichen (Abb. 7B) als in den ungeförderten Vergleichsteichen. Zudem erreichten die Rote-Liste-Arten an den VNP-Teichen sehr viel höhere Abundanzen als an den Referenz-Teichen.

5 Zusammenfassende Auswertung

Abb. 8 zeigt eine aggregierte Auswertung der LfU-Erfolgskontrollen. Die Art und Weise der Auswertung und Darstellung wurde gewählt, um die Biodiversität auf VNP- und Referenzflächen darstellen sowie Änderungen veranschaulichen zu können. Dabei wurde ein Zielwert (100 %) entweder aus historischen Vegetationsaufnahmen mit optimaler Pflanzenausstattung definiert oder, wenn solche nicht verfügbar waren, der 75- %-Quartilbereich der Erhebungen von 2009 als Zielwert festgelegt. Dieser Wert markiert den Diversitätswert, unterhalb dem 75 % der Beobachtungen liegen, 25 % liegen darüber. Der Zielwertbezug entspricht der Vorgehensweise bei den Indikatoren zur Nachhaltigkeit (NHI) zur Biodiversität der Agrarlandschaft. Bei weiterer Bewirtschaftung der Flächen nach den Vorgaben des VNP wird davon ausgegangen, dass sich deren naturschutzfachliche Qualität weiter verbessert und sich dem Zielwert annähert. Zum Vergleich sind die deutlich geringeren gemittelten Werte der Referenzflächen mit angegeben.

6 Schlussfolgerungen

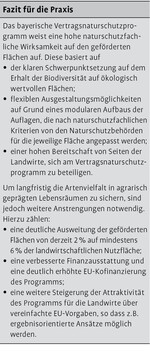

Die bisherigen Untersuchungen zur Wirksamkeit des VNP belegen, dass die Biodiversität und/oder die Anzahl an besonders gefährdeten Arten und Lebensräumen auf VNP-Flächen signifikant höher sind als auf den Kontroll-Flächen. Es konnte somit – trotz zahlreicher Modifikationen seit Beginn der ersten Naturschutzprogramme im Jahr 1983 – eine hohe naturschutzfachliche Wirksamkeit des VNP dokumentiert werden. Insbesondere der Beitrag für den Erhalt der Biodiversität wird unterstrichen. Damit kann mit Bezug auf die oben genannten Positionen des Europäischen Rechnungshofes gezeigt werden, dass ein Agrarumweltprogramm, das in Bezug auf den Erhalt der Biodiversität klar definierte Ziele verfolgt, diese in der Praxis auch tatsächlich erreichen kann.

Auch beim derzeitigen Höchststand von 67000ha (Stand: 2011) sind nur gut 2,0 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) Bayerns im Vertragsnaturschutz. Die Erfahrungen aus dem langjährigen Vollzug des VNP belegen, dass der derzeitige Flächenanteil nicht ausreicht, den Artenrückgang in agrarisch geprägten Lebensräumen zu stoppen – wie es bereits im Kapitel Grünland in Bezug auf Wiesenbrüter diskutiert wurde. Basierend auf einer Verschneidung der VNP-Flächen mit der Bayerischen Biotopkartierung schätzt das Landesamt für Umwelt, dass ca. 6 % der LF erforderlich sind, um zumindest die vorhandenen ökologisch wertvollen Flächen der Agrarlandschaft zu sichern. Nachdem von Seiten der Landwirte eine große Bereitschaft zur Teilnahme am VNP gegeben ist, sind deshalb folgende Schritte erforderlich, um die Ziele des Naturschutzes mit Hilfe des VNP verstärkt umsetzen zu können:

Verbesserte Finanzausstattung und deutlich höhere EU-Kofinanzierung für den Vertragsnaturschutz, da dieser zur Umsetzung von EU-Zielen – insbesondere von Natura 2000 – wesentlich beiträgt.

Deutliche Vereinfachung der EU-Vorgaben für die Agrarumweltprogramme, auch um innovative Ansätze zu ermöglichen. Beispielsweise sollte eine Erfassung von Landschaftselementen auf Extensivweiden zukünftig vollständig entbehrlich sein, auch die Messtoleranzen sollten insbesondere mit Blick auf die häufig kleinen und schwer abgrenzbaren Flächen im VNP deutlich erhöht werden (ebenso Jedicke & Metzner 2012). Zudem sollten ergebnisorientierte Ansätze (d.h. Honorierung der Landwirte an Hand des Vorkommens von bestimmten Arten und nicht wegen bestimmter Handlungen) erleichtert werden.

Leider zeigen die von der Europäischen Kommission (2011) vorgelegten Legislativvorschläge allerdings in die gegenteilige Richtung: So will die Kommission den EU-Kofinanzierungssatz für Agrarumweltmaßnahmen, der bisher je nach Region zwischen 55 % und 90 % lag, auf 50 % reduzieren. Auch fehlen Vereinfachungsvorschläge im Bereich der Agrarumweltprogramme, z.B. die Option für eine ergebnisorientierte Honorierung. Hier besteht somit noch ein erheblicher Änderungsbedarf.

Dank

Der in diesem Artikel diskutierte Datensatz wurde im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt durch zahlreiche Bearbeiter in oftmals langjähriger Arbeit erhoben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Michael Bokämper, Hagen Fischer, Thomas Franke, Melanie Hein, Julia Laube, Peter Leupold, Barbara Michler, Joachim Milbradt, Franz Moder, Ernst Obermeier, Karin Obermeier, Karin Peucker-Göbel, Dietmar Pilotek, Burkhard Quinger, Robert Rossa und Harald Schott.

Literatur

Bayerisches Landesamt für Umwelt (in Vorb.): 30 Jahre Wiesenbrüterschutz in Bayern – Situation, Analyse, Bewertung, Perspektiven. Augsburg.

Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie. Springer, Wien-New York, 3. Aufl.

Cooper, T., Hart, K., Baldock, D. (2009): The Provision of Public Goods Through Agriculture in the European Union, Report Prepared for DG Agriculture and Rural Development, Institute for European Environmental Policy: London. http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-goods/report_en.pdf .

Dierschke, H. (1989): Symphänologische Aufnahme- und Bestimmungsschlüssel für Blütenpflanzen und ihre Gesellschaften in Mitteleuropa. Tuexenia 9, 477-484.

Europäische Kommission (2011): Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), Fassung vom 19.10.2011.

Europäischer Rechnungshof (2005): Sonderbericht Nr. 3/2005 zur Entwicklung des ländlichen Raums: Überprüfung der Agrarumweltausgaben, zusammen mit den Antworten der Kommission.

– (2011): Sonderbericht Nr. 7/2011, Wie gut sind Konzeption und Verwaltung der geförderten Agrarumweltmaßnahmen?

Fischer, H.S. (1997): Erfolgskontrollen zum Erschwernisausgleich in Niedermoorstreuwiesen. Unveröff. Mskr. im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, Augsburg.

– (1999): Auswirkungen des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms auf die Vegetationsentwicklung von Feuchtgrünland. Schr.-R. Bayer. LfU 150, 71-88.

–, Michler, B. (2007): Mathematisch-statistische Auswertung der im Rahmen von Erfolgskontrollen zum VNP/EA (2007-2011) erhobenen vegetationskundlichen Daten und Statusbericht zur Ausgangssituation des VNP/EA für die Biotoptypen Wiesen und Weiden in Bayern. Unveröff. Mskr.

–, Michler, B. (2008): Mathematisch-statistische Auswertung der im Rahmen von Erfolgskontrollen zum VNP/EA (2007-2011) erhobenen vegetationskundlichen Daten und Vorstudie zur Integration von Kenngrößen zur Strukturdiversität. Unveröff. Mskr.

–, Michler, B. (2009) Mathematisch-statistische Auswertung der 2009 im Rahmen von Erfolgskontrollen zum VNP/EA (2007-2011) erhobenen vegetationskundlichen Daten mit Studie zur Erstellung eines Biodiversitätsindikators für die Verwendung im Rahmen der Berichterstattung zu den Wirkungskontrollen für AUM. Unveröff. Mskr.

–, Michler, B. (2010): Mathematisch-statistische Auswertung der 2010 im Rahmen der Erfolgskontrollen zum VNP/EA (2007-2013) erhobenen vegetationskundlichen Daten mit Erstellung eines Biodiversitätsindikators für die Wirkungskontrollen für AUM. Unveröff. Mskr.

Gabriel, K., Schlapp, G. (1988): Neue Programme des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Bayern – Übersicht, Konzeption und erste Erfahrungen. Schr.-R. Bayer. LfU 84, 83-88.

Gehlker, H. (1977): Eine Hilfstafel zur Schätzung von Deckungsgrad und Artmächtigkeit. Mitteilungen der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft, N.F. 19/20, 427-430.

Helfrich, R. (1988): Das „Acker- und Wiesenrandstreifenprogramm“ in Bayern – ein Programm zur Verbesserung der gesamtökologischen Situation in der Feldflur. Schr.-R. Bayer. LfU 84, 155-160.

Jedicke, E., Metzner, J. (2012): Zahlungen der 1. Säule auf Extensivweiden und ihre Relevanz für den Naturschutz – Analyse und Vorschläge zur Anpassung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (5), 133-141.

Kadner, D., Helfrich, R. (1994): Das Bayerische Wiesenbrüterprogramm – Historie und Überlegungen zur fachlichen Weiterentwicklung. Schr.-R. Bayer. LfU 129, 85-97.

Kleijn, D., Baquero, R.A., Clough, Y., Diaz, M., De Esteban, J., Fernández, F., Gabriel, D., Herzog, F., Holzschuh, A., Jöhl, R., Knop, E., Kruess, A., Marshall, E.J.P., Steffan-Dewenter, I, Tscharntke, T., Verhulst, J., West, T.M. und Yela, J.L. (2006): Mixed biodiversity benefits of agri-environment schemes in five European countries. Ecology Letters 9 (3), 243-254.

Kriegbaum, H., Schlapp, G. (1994): Ansätze für Effizienzkontrollen zu den Naturschutzförderprogrammen in Bayern. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 40, 243-262.

Kuhn, G., Heinz, S., Mayer, F. (2011): Grünlandmonitoring Bayern – Ersterhebung der Vegetation 2002 – 2008. Schr.-R. Bayer. LfU 3.

–, Mayer, F., Heinz, S. (2009): Agrarumweltmaßnahmen für das Grünland – Wie wirkt sich das bayerische Kulturlandschaftsprogramm auf die Artenvielfalt aus? Laufener Spezialbeitr. 2, 115-121.

Mayerl, D. (1989): Schutz und Pflege der Feuchtflächen in Bayern – Erfahrungen, Erfolge und Verbesserungsmöglichkeiten. Schr.-R. Bayer. LfU 95, 5-18.

Scheuerer, M., Ahlmer, W. (2003): Rote Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns mit regionalisierter Florenliste. Schr.-R. Bayer. LfU 165, 372.

Shannon, C.E., Weaver, W. (1949): The Mathematical Theory of Communication. The University of Illinois Press, Urbana, Illinois.

VDI (2008): Erfassung der Diversität von Farn- und Blütenpflanzen. Vegetationsaufnahme. VDI-Richtlinie 4330, Blatt 9.

Anschriften der Verfasser(in): Wolfram Güthler, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, Rosenkavalierplatz 2, D-81925 München, E-Mail wolfram.guethler@stmug.bayern.de ; Dr. Sina Heppner, Gerd Heusinger und Dr. Walter Joswig, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Hans-Högn-Straße 12, D-95030 Hof, E-Mail sina.heppner@web.de , gerd.heusinger@lfu.bayern.de bzw. walter.joswig@lfu.bayern.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.