Rückgang des Graslands schränkt Lebensraum für Agrarvögel zunehmend ein

Abstracts

Vor dem Hintergrund der EU-Biodiversitätsziele 2020 und gegenwärtig bestehenden Nutzungsänderungen auf vielen Agrarflächen wurden die für Vogelarten relevanten Graslandflächen in Deutschland bilanziert. Dieses erfolgte auf der Grundlage ökologischer Merkmale der Vegetationsstrukturen, nicht der üblichen juristischen Kategorien für Grünland. Die Bilanz ergab von 2007 bis 2010 einen Graslandflächenverlust von 11 % in nur drei Jahren in Deutschland. Am Beispiel der für Agrarland relevanten Bioindikatoren, den Agrarvögeln, wurden Graslandflächenansprüche ausgewählter Indikatorvogelarten ermittelt. Diese basieren auf umfangreichen Feldkartierungen und anschließenden Habitatmatrixanalysen. Am Beispiel des Braunkehlchens und weiterer Vogelarten wurden die Graslandflächenanteile in ihren Revieren analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass es sich bei den gegenwärtig genutzten Vogelarten des Indikators „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ für das Agrarland überwiegend um anspruchsvolle Graslandarten handelt. Der aktuelle Graslandrückgang verursacht eine erhebliche Lebensraumreduktion für diese Vogelarten. Das betrifft in besonderem Maße Ackerbaugebiete, da dort bestehende Graslandmosaike, vor allem auf Stilllegungsflächen, größtenteils verschwunden sind. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse werden Vorschläge mit dem Ziel der Erhaltung der Biodiversität in den Agrargebieten unterbreitet.

Decline of Grasslands Increasingly Cutting Back Habitats for Birds of Agricultural Landscapes – Functions of grassland for indicator birds in areas dominated by agriculture

Against the background of the EU 2020 biodiversity targets and the ongoing changes of agricultural land use the study analysed and balanced the overall grassland area in Germany relevant for bird species. The definition of “grassland” refers to ecological characteristics of the vegetation structure and not to the usual legal definition for “Grünland”. It turned out that within just three years (2007 to 2010) the grassland area decreased by 11 %. Using the examples of the whinchat and other indicator bird species of the agricultural landscape the proportions of grassland within the territories were quantified. The analysis bases on extensive field mapping and subsequent habitat matrix analyses. According to the results most of the bird species currently making up the indicator “biodiversity and landscape quality” of agricultural landscape require grassland sites within their habitats. It also became clear that the current decline in grassland habitat is causing a significant reduction of these species. This applies particularly to arable regions since the former existing grassland mosaics, especially on fallow fields are disappearing or have already disappeared. Based on these results the study provides suggestions how to conserve biodiversity in agricultural landscapes.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Nachdem bundesweit die für 2010 anvisierten Biodiversitätsziele überwiegend noch nicht erreicht wurden, sollen sie nun im Rahmen der neuen EU-Biodiversitätsstrategie (European Commission 2011) bis 2020 verwirklicht werden. Für diese ambitionierte Zielstellung dienen als wichtige Messgrößen ausgewählte Bioindikatoren, insbesondere der durch ein bundesweites Monitoring jährlich erfasste Bestandsindex einiger Brutvogelarten des Indikators „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“. Der nach Hauptlebensräumen differenzierte Indikator charakterisiert für die Agrarlandschaft in Deutschland gegenwärtig ein niedriges Index-Niveau von etwa 66 % mit statistisch signifikantem Trend weg vom Zielwert (BMU 2010: 13, Sudfeldt et al. 2010). Grasland besitzt in diesem Zusammenhang in der Gesamtbilanz der etwa 300 Brutvogelarten in Deutschland einen wichtigen Stellenwert, da nach Bauer et al. (2005) knapp 20 % dieser Arten und sämtliche der im Vogelindikator für die Agrarlandschaft enthaltenen zehn Brutvogelarten mit Graslandlebensräumen assoziiert sind. Für diese wichtigen Indikatorarten wären daher dringend Verbesserungen der Lebensraumbedingungen erforderlich.

Aufgrund der klimatischen Bedingungen sind die für Vogelarten bedeutsamen Graslandlebensräume überwiegend an landwirtschaftliche Nutzungen gekoppelt. Diese sollen möglichst dauerhaft Produktionsfunktionen und Ökosystemfunktionen der Agrarflächen sichern, vor allem für die wirtschaftlich rentable Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie von nachwachsenden Rohstoffen, für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und der Biodiversität. Folglich sollen Veränderungen von Agrarflächennutzungen negative Auswirkungen auf die genannten Funktionen vermeiden und die oben angeführten Zielstellungen, d.h. nach den aktuell bestehenden Biodiversitätszielen eine Erhaltung und Verbesserung der Lebensraumfunktionen von Agrarflächen und der Sicherung nachhaltiger Wirtschaftsweisen mit im Visier haben (BMELV 2008, Feindt et al. 2011). In diesem Zusammenhang besitzen Graslandflächen und aktuelle Nutzungsveränderungen, die diese Lebensräume betreffen, eine große Bedeutung.

Nachfolgend wird auf der Grundlage ökologischer Kriterien der für Vogelarten relevante Lebensraum Grasland definiert und in Deutschland für die Zeitspanne von 2007 bis 2010 auf der Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes bilanziert. Basierend auf avifaunistischen Felduntersuchungen in Ackerbau dominierten Agrargebieten von 2009 und 2010 werden dann günstige Flächenkonfigurationen verbreiteter Brutvogelarten der Agrarlandschaft, den Agrarvögeln, ermittelt. Unter dem Begriff „Agrarvögel“ lassen sich Vogelarten zusammenfassen, deren Brutbestand wesentlich von offenen, heute meist agrarisch genutzten Flächen abhängig ist, z.B. Bodenbrüter, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen brüten, und Arten, die in naturnahen Kleinstrukturen Brutplätze besitzen und dort oder auf angrenzenden Offenlandflächen Nahrung suchen (s. auch Flade et al. 2011). Diese Untersuchungen dienen der Quantifizierung des Graslandflächenanteils in den Revieren verbreiteter Agrarvogelarten und erlauben es, Konsequenzen für die Bestände der Agrarvogelarten unter sich ändernden Flächenanteilen von Grasland abzuleiten sowie Schlussfolgerungen für bestandsfördernde Maßnahmen zu benennen.

2 Graslandflächen in Deutschland

2.1 Bilanzrelevante Graslandflächen als Lebensräume für Agrarvögel

Die Eignung der durch Gräser und krautige Pflanzen dominierten Offenlandvegetation als Revier, Brutplatz und/oder Nahrungsareal wird durch ökologische Merkmale der Vegetation bestimmt. Zu diesen zählen

Diversitätsmerkmale wie die Pflanzenartenvielfalt und die raumbezogene interne Biotop- und Ökotonvielfalt,

Wuchsformen der Pflanzenarten (Gräser, Kräuter),

Häufigkeit (Dominanz) einzelner Pflanzenarten,

jahreszeitlich gesteuerte Dynamik der Vegetationsstrukturen (Höhe, Dichte, Deckungsgrad),

Blütenphänologie und Nahrungsressourcen, z.B. Samen- und Insektenverfügbarkeit,

Größe und räumliche Lage der Graslandflächen, auch in Verbindung mit anderen Biotopstrukturen, z.B. Flurgehölzen,

sowie die äußere Beeinflussung, z.B. durch landwirtschaftliche Nutzungen wie Schnitt, Beweidung, Düngung und weitere Faktoren.

In Deutschland sind die gebräuchlichen juristischen Kategorien des Graslandes die Begriffe „Grünland“ und „Dauergrünland“. Diese sind zwar für einen großen Teil des ökologischen Graslandes üblich gewordene Bezeichnungen, jedoch aus Sicht der Lebensraumansprüche von Vögeln nur bedingt relevant. Vogelarten wie auch alle anderen Organismen wählen solche Lebensräume bzw. Lebensraumkonfigurationen aus, die ihren artspezifischen Verhaltensmustern zur erfolgreichen Reproduktion am ehesten entsprechen. Dabei spielen juristische Kategorien naturgemäß keine Rolle. Als bilanzrelevante Graslandlebensräume sind daher alle die Vegetationsflächen einzubeziehen, die entsprechende Graslandvegetationsmerkmale besitzen.

Die Fläche des Graslandes als Lebensraum für Agrarvögel ist demnach zu bilanzieren als die Summe aller Flächen, die ökologische Merkmale der für Vogelarten wahrnehmbaren Grasland-Vegetationsstrukturen und Grasland-Flächengeometrie aufweisen.

Gemäß der vorliegenden Erfassungskategorien im Statistischen Bundesamt (2011) zählen dazu all die Flächen, die dauerhaft (mehrjährig, d.h. keine zeitweilig dem Grasland ähnlichen annuellen Getreidekulturen der Äcker) durch Gräser und Kräuter dominierte Vegetation aufweisen. Dieses umfasst die Grünlandflächen, ertragsarmes Dauergrünland, aus der Erzeugung genommenes Dauergrünland, (mehrjährige) selbstbegrünte Ackerbrachen (Abb. 1) und Teile ehemaliger Truppenübungsplätze mit Beweidung.

2.2 Graslandflächenbilanz 2007 bis 2010 in Deutschland

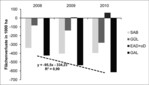

Auf der Basis vorliegender Flächendaten (Statistisches Bundesamt 2011) weist die Bilanz der landwirtschaftlichen Flächen insgesamt von 2007 bis 2010 ein Minus von 250000 ha (–1,5 %) auf, mit einer erreichten Gesamtagrarfläche im Jahr 2010 von 16704000 ha. Die dreijährige Flächenbilanz der Kategorie Grünland hatte in dieser Zeit einen Rückgang vom Bezugsniveau 4723800 ha um minus 279700 ha. Das entspricht 6 % der Gesamtfläche des Grünlandes. Von 2007 zu 2010 hat sich der Rückgang der Grünlandflächen zunehmend verstärkt (siehe auch Flade et al. 2011: 176). Die beiden weiteren Kategorien „ertragsarmes Dauergrünland“ und „aus der Erzeugung genommenes Dauergrünland“ wiesen in gleicher Zeit zusammengefasst einen Flächengewinn von 60300 ha (+40 %) auf. Ackerbrachen (ohne Flächen mit nachwachsenden Rohstoffen) zeigten demgegenüber einen drastischen Flächenrückgang um 61 %. Diese Flächen verringerten sich von 648200 ha in 2007 auf 252400 ha in 2010 (Abb. 2). Die selbstbegrünten Ackerbrachen unterlagen vor allem von 2007 zu 2008 als Folge der Aufhebung der Verpflichtung der Landwirte zur Stilllegung von Ackerfläche einer drastischen Flächenverringerung (–338700 ha), eine deutliche Verringerung von 2008 zu 2009 und dann Stagnation von 2009 zu 2010. Die Flächenanteile der Kategorien ertragsarmes Dauergrünland und aus der Erzeugung genommenes Dauergrünland vergrößerten sich dagegen, vornehmlich von 2009 zu 2010.

In der Gesamtbilanz aller Graslandtypen (ohne Flächen auf Truppenübungsplätzen mit Beweidung, deren Umfang in Folge von Sukzessionen vermutlich leicht abgenommen hat) ist in den drei Jahren ein erheblicher Graslandflächenrückgang zu verzeichnen (Abb. 3). Er umfasst zusammen 615200 ha (–11,1 %) der bilanzrelevanten Graslandflächen in nur drei Jahren. Dieser sprunghafte Graslandverlust entspricht etwa dem Faktor 2 des bilanzierten Grünlandverlustes. Er weist auf erhebliche quantitative Lebensraumverluste für Agrarvögel hin, die auf diesen Lebensraumtyp angewiesen sind bzw. diesen bevorzugt besiedeln.

3 Grasland-Revierflächenanteile verbreiteter Agrarvogelarten in ackerbaudominierten Agrarlandschaften

Die Lebensraumfunktionen von Nutzflächen und Kleinstrukturen für Agrarvogelarten wurden im Rahmen eines vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) finanziell geförderten Forschungsprojekts analysiert (Hoffmann et al. 2012). Diese Arbeiten erfolgten durch das Leibnitz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. in Müncheberg und das Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI), in Kleinmachnow.

3.1 Untersuchungsregion und Felderhebungsmethoden

Die Felderhebungen wurden im Bundesland Brandenburg auf insgesamt 29 je 1km² großen Untersuchungsgebieten in der Agrarlandschaft 2009 und 2010 durchgeführt. Tab. 1 informiert über die auf diesen Plots vorkommenden Nutzungen und Kleinstrukturen (Biotope). Es dominierten die Ackerkulturen Winterweizen, Winterraps, Schwarzbrache/Mais sowie als Graslandtyp selbstbegrünte ältere Ackerbrachen, die typische Graslandvegetationsstrukturen aufwiesen (vgl. Abb. 1).

Auf den Plots wurden mit Hilfe der Methode der Revierkartierung durch acht Feldbegehungen von März bis Juli in zweiwöchentlichem Takt die vorkommenden Arten und die Lage der revieranzeigenden Individuen (Revierpunkte) dieser Arten ermittelt. Die Lage der Revierpunkte (RP) wurde nach den üblichen Methoden der Revierkartierung vorgenommen (Dornbusch 1968, Fischer et al. 2005, Hoffmann et al. 2012, Oelke et al. 1968) und in Feldkarten eingetragen. Die RP wurden anschließend digitalisiert und in Datenbanken abgelegt. Für die Feldkartierungen der Vogelarten wurden je 100ha Plot und Feldbegehung im Mittel ein Zeitaufwand von 230 min getätigt.

Parallel erfolgte eine komplette Erfassung der Schlagkonturen und der Schlaggrößen aller Nutzflächen, die Ermittlung der darauf befindlichen Kulturen und der Vegetationsstrukturen dieser Kulturen. Um eine vollständige Information über die Flächenzusammensetzung der Untersuchungsgebiete zu erhalten, wurden ferner die Biotope, basierend auf dem Brandenburger Biotoptypenschlüssel, kartiert. Die erhaltenen Datensätze wurden digitalisiert sowie für nachfolgende Analysen in Datenbanken abgelegt.

3.2 Ermittlung günstiger Flächenanteile in den Revieren der Arten

Vogelarten bzw. die Individuen der Arten wählen aus der in der Landschaft bestehenden gesamten Flächenkonfiguration die Bereiche als Brutrevier aus, die ihren Lebensraumansprüchen entsprechen. Agrarlandschaften können daher, je nach bestehenden Nutzungs- und Biotopstrukturen, Reviere einzelner Arten aufweisen oder nicht. Üblicherweise werden die Habitatqualitäten durch Angabe von Siedlungsdichten in bestimmten Landschaftsteilen oder aber einzelnen Biotopen angegeben.

Eine genauere Quantifizierung der durch die Arten tatsächlich ausgewählten Flächenzusammensetzung wird jedoch erst durch einen Blick in die engere Revierumgebung möglich. Um diese Informationen zu erhalten, wurden Habitatmatrixanalysen (HMA) im Revierbereich durchgeführt. Unter HMA werden, bezogen auf die ermittelten Revierpunkte der revieranzeigenden Individuen, vollständige Analysen der die einzelnen Revierpunkte umgebenden Flächen, hier die Nutzflächen und Biotope, verstanden. Die HMA erfolgten auf der Basis der digitalisierten Revierpunkte (RP) im zeitlichen Verlauf von März bis Juli für Umgebungsradien von r = 10 m (314 m²) bis r =100 m (31400 m²=3,14 ha), jeweils in 10-m-Schrittweiten (Hoffmann et al. 2012). Auf diese Weise wurde die Zusammensetzung aller Flächenanteile der Nutzungen und der Biotope bei schrittweiser Vergrößerung der betrachteten Revierfläche um den ermittelten Revierpunkt quantitativ (Umfang) und qualitativ (Arten der Nutzungen und der Biotope) analysiert.

Die HMA wurden für die mit Graslandlebensräumen assoziierten Indikatorvogelarten Heidelerche (Lullula arborea – 33RP), Braunkehlchen (Saxicola rubetra – 193 RP), Grauammer (Emberiza calandra – 626RP), Feldlerche (Alauda arvensis – 5661RP), Neuntöter (Lanius collurio – 115 RP) und Schafstelze (Motazilla flava – 483 RP) durchgeführt und mit Hilfe des Programmpaketes SAS ausgewertet. Dieses erfolgte für die betrachteten Arten über den gesamten Erfassungszeitraum, unabhängig von artspezifischen Unterschieden im zeitlichen Verlauf der Revierbesetzung, um die Analyseergebnisse der Arten normiert miteinander vergleichen zu können (vgl. Hoffmann et al. 2012).

3.3 Günstige Flächenanteile in den Revieren von Indikatorvogelarten am Beispiel des Braunkehlchens

Die erzielten Ergebnisse der HMA ermöglichten es, für einzelne Agrarvögel sowie speziell für die als Bioindikatoren ausgewiesenen Indikatorvogelarten (Achtziger et al. 2004, Hoffmann & Kiesel 2007, 2009) Flächenbilanzen in den Revieren vorzunehmen, wie sie in der Realität in der Agrarlandschaft auftreten. Bedeutsam ist dabei die Klärung der Frage, wie sich die Konfiguration der Flächen in den Revieren der einzelnen Arten im Vergleich zur bestehenden Flächensituation in der gesamten Agrarlandschaft ausbildet und welche Nutzungen und Biotope sowie Flächenproportionen den Bestand beeinflussen.

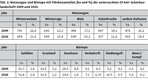

Am Beispiel der Indikatorart Braunkehlchen wird ersichtlich, dass diese Art im Vergleich zur Flächensituation in einer durch Ackerbau dominierten Agrarlandschaft vorwiegend in Teilarealen mit Graslandvegetation siedelt. Der überwiegende Anteil der Reviere (58 %) war in größeren, zusammenhängenden Graslandarealen von je mehr als 1ha Größe lokalisiert. Diese Situation wird in den ermittelten Revierflächenanteilen sowie dem Flächenmittel, Median und Quantile für Reviere mit Flächenanteilen selbstbegrünter Ackerbrachen gut sichtbar (Abb. 4, Tab. 2).

Über alle analysierten Revierpunkte des Braunkehlchens in der Zeitspanne vom Beginn der Revierbesetzung ab zweite Aprilhälfte bis zum Ende der Brutzeit im Juli wurden vornehmlich Teilareale besiedelt, die hohe Graslandflächenanteile in Form der älteren selbstbegrünten und heterogen strukturierten Ackerbrachen aufwiesen. Die Graslandflächenanteile lagen im r=70m Revierbereich (jeweils 1,54 ha analysierte Revierflächengröße für alle RP) bei 35 % Anfang der Brutzeit im Mai. In der anschließenden Hauptbrutzeit ab Mitte Mai bis Ende Juni erlangten diese eine zunehmende Bedeutung für die Revierbildung und vermutlich auch für den Bruterfolg des Braunkehlchens. Der Graslandflächenanteil stieg in dieser Zeit in den Revieren auf 63 % an (vgl. Tab. 2).

Die Art nutzt demnach nicht nur gezielt die bestehenden Graslandmosaike in der Agrarlandschaft als Brutrevier, sondern passt die Revierkonfiguration auch, soweit möglich, den sich verändernden Verhältnissen der Vegetationsstrukturen an. Ausreichend große Graslandflächenteile besitzen daher in landwirtschaftlichen Gebieten besonders bei insgesamt hohem Flächenanteil von Ackerkulturen, die oft sehr hohe Vegetationsdichten während der Hauptbrutzeit des Braunkehlchens von Mitte Mai bis Mitte Juni (Südbeck et al. 2005) aufweisen, eine entscheidende Lebensraumfunktion.

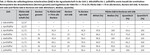

Die Bilanzen der Lebensraumkonfiguration aller bestehenden Nutzungen und Biotope in den Revieren des Braunkehlchens verdeutlichen im direkten Vergleich mit der Flächensituation in der Agrarlandschaft erhebliche Unterschiede (Abb. 5). Der mittlere Flächenanteil von Grasland in Form selbstbegrünter Ackerbrachen lag demnach im Vergleich zu rund 12 % in der untersuchten Agrarlandschaft in den Revieren im Mittel bei 50 %. Naturnahe Graslandflächen existierten in der Agrarlandschaft dagegen nur mit 1,2 %, in den Revieren wurden jedoch mehr als 10 % gefunden, d.h. ein etwa um den Faktor 9 höherer Flächenanteil dieses Graslandtyps. Naturnahe Graslandflächen besitzen somit in Verbindung mit den Graslandstrukturen der selbstbegrünten Ackerbrachen eine entscheidende Lebensraumfunktion für das Braunkehlchen, und hier besonders in Gebieten mit einem hohen Anteil von Ackerflächen.

Mit Hilfe der HMA war außerdem feststellbar, dass von der Art Schwarzbrachen mit anschließendem Maisanbau gemieden wurden sowie Flächenanteile von Winterweizen und Winterraps im Vergleich zum bestehenden Flächenumfang sehr stark unterproportional in den Revieren vertreten waren (vgl. Abb. 5).

Die ermittelte Revierflächenkonfiguration verdeutlicht am Beispiel des Braunkehlchens, dass Graslandflächen für einige der Indikatorvogelarten besonders hohe Lebensraumfunktionen besitzen. Im Umkehrschluss ist daher bei Rückgang von Graslandarealen, hier speziell von selbstbegrünten Ackerbrachen und naturnahem Grasland, eine starke Lebensraumeinschränkung mit den Konsequenzen nicht gewünschter Populationsrückgänge verbunden (Flade et al. 2011, Hoffmann 2011).

3.4 Graslandflächenanteile in den Revieren verschiedener Indikatorvogelarten

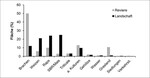

Durchgeführte HMA für weitere Indikatorvogelarten zeigen an den Beispielen von Heidelerche, Braunkehlchen, Grauammer, Feldlerche, Neuntöter und Schafstelze, dass einzelne Agrarvogelarten in ackerbaulich dominierten Agrarlandschaften quantitativ unterschiedliche Graslandflächenansprüche besitzen (Abb. 6). Demnach können Heidelerche und Braunkehlchen als sehr anspruchsvolle Graslandarten und als Arten mit zumindest lokal sehr hohem Graslandflächenbedarf gelten. Die Lebensraumeignung wird dabei innerhalb der Graslandflächen durch bestimmte Qualitätsmerkmale der Vegetation sowie das Vorhandensein weiterer Biotopstrukturen mit bestimmt. Reviere der Heidelerche waren z.B. nur dort anzutreffen, wo lichte Kiefernforste an größere Flächenkomplexe mit älteren selbstbegrünten Ackerbrachen auf leichten Böden mit aufgelockerter, lichter und nicht zu hoher Vegetation (vgl. Abb. 1) anschlossen. Zu den vom Flächenumfang anspruchsvollen Graslandarten können die typischen Offenlandarten Grauammer und Feldlerche gezählt werden. Beide wiesen in ihren Revieren im Vergleich zur bestehenden Graslandflächensituation in der untersuchten Agrarlandschaft von 13 % (selbstbegrünte Ackerbrachen + naturnahes Grasland: Landschaft dunkle Säule in Abb. 6) einen deutlich höheren Revierflächenanteil (Abb. 6: hellgraue Säulen) auf. Auch bei diesen Arten würde sich, wenn auch weniger dramatisch als bei Heidelerche und Braunkehlchen, eine Verringerung der relevanten Graslandflächenanteile die Siedlungsdichte und schließlich der Bestand negativ entwickeln (Hoffmann 2011).

Der Neuntöter gilt hinsichtlich der Lebenraumbindung als eine Strukturart der halboffenen Agrarlandschaft (Bauer et al. 2005). Diese Art ist im Revier auf einen gewissen Gehölzanteil, vorzugsweise dornenreiche Hecken, Gebüsch- und Waldrandstrukturen in Verbindung mit Offenlandflächen, angewiesen. Der Aktionsradius ist in der Brutzeit meist nicht sehr groß. Hinreichend für die geeignete Ausprägung des Reviers ist es, wenn unmittelbar oder in räumlicher Nähe an die als Ansitzwarte und Nistplatz fungierende Gehölzstruktur kleinere, streifenförmige Graslandmosaike oder aber kompaktere Graslandflächen anschließen. In den r=70m Revieren des Neuntöters wurden daher in den durch Ackerbau dominierten Gebieten mittlere Graslandflächengrößen von nur knapp 15 % Flächenanteil (Flächenmittel 0,23 ha) gefunden. Dieser Prozentwert übersteigt nur wenig den Flächenanteil von 13 % in der gesamten Agrarlandschaft.

Die Analysen zur Schafstelze ergaben eine starke Lebensraumbindung an Ackerkulturen, vorwiegend an das in den Untersuchungsgebieten verbreitet angebaute Wintergetreide. Diese Art zeigte somit eine nur geringe Bindung an Graslandflächen in den durch Ackerbau dominierten Agrarlandschaften, hier mit Revierflächenanteilen im Mittel von nur knapp 4 %. Sie kann daher unter den gegebenen Bedingungen als eine typische Art der Ackerkulturen gelten. Graslandflächenrückgänge würden sich hier offensichtlich weniger stark auf den Bestand auswirken, eher der Rückgang von Ackerflächen sowie innerhalb dieser Verschiebungen in den Anbauanteilen der Kulturen, nach Kragten (2011) der Feldfrüchte Wintergetreide, Kartoffeln und Zückerrüben. Nach eigenen Untersuchungen wurden Reviere der Art vornehmlich in Winterweizenkulturen gefunden (Hoffmann 2011, Hoffmann et al. 2012). In der Hauptbrutzeit von Ende April bis Anfang Juni (Südbeck et al. 2005) sollten dagegen ein Maisanteil von >17 % und Winterrapsanteil >24 % nach Möglichkeit nicht überstiegen werden, um negative Bestandsentwicklungen der Schafstelze zu vermeiden.

4 Schlussfolgerungen

Vor dem Hintergrund der gestellten Biodiversitätsziele 2020 signalisiert der drastische Rückgang der Graslandlebensräume in Deutschland in Verbindung mit den bestehenden Lebensraumfunktionen dieser Flächentypen für Indikatorarten einen sehr deutlichen und unverzüglichen Handlungsbedarf. Der in nur drei Jahren aufgetretene Graslandflächenverlust von gut 11 % bedeutet quantitativ einen großen lokalen Biodiversitätsverlust, eine Entwicklung, die in starkem Maße im Widerspruch zu den Biodiversitätszielen steht. Im eigentlichen Sinne gehen in diesem Prozess jedoch keine Flächen, sondern Flächenqualitäten verloren. Vielfach handelt es sich dabei, berücksichtigt man die bestehenden Klassifikationsmerkmale für „Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert“, auch englischsprachig mit dem Begriff High-Nature-Value-Farmland (HNVF) bezeichnet (Oppermann et al. 2012), um floristisch und faunistisch besonders artenreiche Agrarflächen, die in Folge der Nutzungsänderungen, meist Nutzungsintensivierungen, überwiegend in artenärmere Lebensräume überführt werden. Dieses betrifft in besonderem Maße die über Jahre nicht bzw. nur sehr extensiv bewirtschafteten selbstbegrünten Ackerbrachen mit oft hoher floristischer Artenvielfalt (Jüttersonke et al. 2008) sowie hoher Vegetationsstrukturdiversität (Hoffmann et al. 2012), vgl. auch Abb. 1.

Intensive Grünlandproduktionsflächen sind demgegenüber fast immer floristisch sehr artenarm. Hohe Intensität der Schnittnutzung sowie hohe Intensität der Beweidung führen dazu, dass diese Flächen als Lebensraum für die Agrarvogelarten kaum noch relevant sind. Bezogen auf die Biodiversitätsfunktionen sind daher Graslandflächenverluste auch differenziert zu bewerten. Die als naturnahe Lebensräume klassifizierbaren selbstbegrünten Ackerbrachen sowie alle weiteren naturnahen Graslandlebensräume mit extensiver Weidewirtschaft wären besonders bilanzrelevant, intensive Grünlandflächen dagegen weniger.

Von der negativen Graslandflächenbilanz und hier besonders dem starkem Rückgang der selbstbegrünten Ackerbrachen dürfte der für den nationalen Indikatorenbericht verwendete Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ (BMU 2010) in deutlichem Maße berührt sein. Dieser wird für den Teilindikator „Agrarland“ in einem alljährlichen bundesweiten Erfassungsprogramm aus der Bestandsentwicklung von zehn Brutvogelarten ermittelt (Achtziger et al. 2004, Sudfeldt et al. 2010), zu denen die hier analysierten Arten Heidelerche, Braunkehlchen, Grauammer, Feldlerche und Neuntöter zählen. Da es sich bei diesen Arten größtenteils auch um anspruchsvolle Graslandarten handelt, ist mit den jetzt bereits eingetretenen Lebensraumverlusten der naturnahen und floristisch artenreichen Graslandflächen mit einer Verstärkung des bestehenden, schon leicht negativen Bestandsindextrends zu rechnen.

Wichtige Biodiversitätsziele wären in diesem Zusammenhang entsprechend der EU-Biodiversitätsstrategie u.a. die Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen und Ökosystemdienstleistungen und die Erhöhung des Beitrages der Landwirtschaft zur Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität (European Commission 2011). Durch Sicherung und wieder Erhöhung der Graslandflächenanteile mit HNVF-Merkmalen wäre eine besonders effiziente Möglichkeit gegeben, um ein entsprechendes Indikatorensignal über die bestehenden Bioindikatoren „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ und „Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert“ messbar zu machen. Zu diesen gerade auch in den intensiv genutzten Ackerbaugebieten möglichen Maßnahmen wäre zumindest auf Flächen mit weniger ertragreichen Böden die Erhaltung sowie die Wiederetablierung von selbstbegrünten Ackerbrachen zu zählen. Auch das Konzept und der umfangreiche Maßnahmenkatalog für die Etablierung und das landwirtschaftliche Management kleinflächiger Naturschutzbrachen (Berger & Pfeffer 2011) auf Teilen von Ackerschlägen wären gut geeignete, die Biodiversität effizient fördernde Maßnahmen.

Um sich besser als bisher über die tatsächliche Flächensituation der Graslandflächen im Klaren zu sein, sollten zudem eine Bilanzierung der Flächen sowie auch eine Katalogisierung nach bioökologischen Qualitätsmerkmalen für die Flächenbilanzen vorgenommen werden.

Schließlich sollte im Rahmen der bestehenden finanziellen Mittel der ersten und der zweiten Säule der Agrarförderung eine angemessene finanzielle Inwertsetzung der Biodiversität in den landwirtschaftlichen Gebieten und der Biodiversitätsleistungen der Landwirte mit einer entsprechenden Gewichtung der Mittel äquivalent dem Biodiversitätswert erfolgen. Bezüglich der hier diskutierten Graslandlebensräume wäre daher z.B. eine abgestufte Finanzierung nach dem ökologischen Wert der Flächen anzustreben, d.h. hohe Erlöse für den Erhalt und die Pflege artenreicher Graslandlebensräume in Verbindung mit den dafür sinnvollen Managementmaßnahmen.

Literatur

Achtziger, R., Stickroth, H., Zieschank, R. (2004): Nachhaltigkeitsindikator für die Artenvielfalt – ein Indikator für den Zustand von Natur und Landschaft in Deutschland. Angew. Landschaftsökol. 63, 137 S.

Berger, G., Peffer, H. (unter Mitarbeit von Elsen, T.v., Gottwald, F., Hampicke, U., Hartleb, K.-U., Hauk, M., Hoffmann, J., Kächele, H., Liermann, F., Oppermann, R., Platen, R., Saure, C., Scheibe, D., 2011): Naturschutzbrachen im Ackerbau – Anlage und optimierte Bewirtschaftung kleinflächiger Lebensräume für die biologische Vielfalt – Praxishandbuch. Natur & Text, Rangsdorf, 160 S.

BMELV (2008): Forschungsplan des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008. 19 S.

BMU (2010): Indikatorenbericht 2010 zur nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Schottenheim, Eichenau, 87 S.

Dornbusch, M., Grün, G., König, H., Stephan, B. (1969): Zur Methode der Ermittlung von Brutvogel-Siedlungsdichten auf Kontrollflächen. Mitt. IG Avifauna DDR 1, 7-16.

European Commission (2011): Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020. Brussels, 3.5.2011, COM(2011) 244 final, Communication from the commission to the European parliament, the council, the economic and social committee and the committee of the regions, 16 p.

Feindt, P., Begemann, F., Gerowitt, B. (Hrsg., 2011): Chancen für die biologische Vielfalt in der Landwirtschaft nutzen – 10 Schlüsselthemen für die Agrobiodiversität in der Agrarpolitik. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats für Biodiversität und Genetische Ressourcen beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 30 S.

Fischer, S., Flade, M., Schwarz, J. (2005): 2.3.1 Revierkartierung. In: Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C., Hrsg., Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands, Mugler, Hohenstein-Ernstthal.

Flade, M., Sudfeldt, C., Dziewiaty, K., Hötker, H., Hoffmann, J., Bernady, P., Ludwigs, J.D., Jost, R., Langgemach, T., Achilles, L., Rümkorf, H., Tüllinghoff, R., Giessing, B., Kramer, M., Trautmann, S., Dankelmann, M. (2011): Positionspapier zur aktuellen Bestandssituation der Vögel der Agrarlandschaft. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 42, 175-184.

Jüttersonke, B., Arlt, K., Rischewski, P. (2008): Der Einfluss von langfristigen Stilllegungen ehemaliger Ackerstandorte auf die floristische Diversität. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschd. 60 (4), 77-81.

KOM (2011): Legislativvorschläge zur Regelung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) von 2014 – 2020. http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_de.htm.

Kragten, S. (2011): Shift in crop preference during the breeding season by Yellow Wagtails Motacilla flava flava on arable farms in The Netherlands. J. Ornithol. 152, 751-757.

Hoffmann, J. (2011): Erfordernis eines Ausgleichs für den Verlust von Ackerbrachen am Beispiel der Vögel. Acto ornithoecologica, 7 (1/2), 3-14.

–, Berger, G., Wiegand, I., Wittchen, U., Pfeffer, H., Kiesel, J., Ehlert, F. (2012): Bewertung und Verbesserung der Biodiversität leistungsfähiger Nutzungssysteme in Ackerbaugebieten unter Nutzung von Indikatorvogelarten. Ber. Julius Kühn-Institut 163, 215 S. und 6 Anlagen. http://pub.jki.bund.de/index.php/BerichteJKI/issue/current .

–, Kiesel, J. (2007): Abundanzen und Populationen von Brutvogelarten als Grundlage für einen Vogelindikator der Agrarlandschaft. Otis 15, 61-77.

–, Kiesel, J. (2009): Farmland bird indicator on the basis of abundance and landscape systematization. Avocetta 33, 79-86.

Oelke, H. (1968): Empfehlungen für Untersuchungen der Siedlungsdichte von Sommervogelbeständen. Vogelwelt 89, 69-78.

Oppermann, R., Beaufoy, G., Jones, G. (eds., 2012): High Nature Farming in Europe. Regionalkultur, Ubstadt, 544 pp.

Statistisches Bundesamt (Hrsg., 2011): Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung. Fachserie 3, Reihe 3. https:// http://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/LandForstwirtschaft/Bodennutzung/BodennutzungErzeugung.html?nn=55900.

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (Hrsg., 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Mugler, Hohenstein-Ernstthal.

Sudfeldt, C., Dröschmeister, R., Langgemach, T., Wahl, J. (2010): Vögel in Deutschland – 2010. DDA, BfN, LAG, VSW, Münster, 53 S.

Anschrift der Verfasser: Dr. Dr. Jörg Hoffmann, Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Stahnsdorfer Damm 81, D-14532 Kleinmachnow, E-Mail joerg.hoffmann@jki.bund.de ; Ina Wiegand, Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Stahnsdorfer Damm 81, D-14532 Kleinmachnow; Dr. Gert Berger, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. Müncheberg, Eberswalder Strßse, D-15374 Müncheberg, E-Mail gberger@zalf.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.