Aufwertung der Agrarlandschaft durch ökologischen Landbau

Abstracts

Der Beitrag erörtert in zwei Teilen Erfahrungen mit produktionsintegrierter Kompensation und ihre Anwendung im Kontext ökologischer Bewirtschaftung. Das Aufwertungspotenzial der Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Boden und Wasser, für die Habitatqualität von Äckern und Landschaftsstrukturen wird im ersten Teil mit verringerten Stickstoffüberschüssen, negativen Phosphor- und Kaliumbilanzen, verbessertem Kohlenstoffspeicherungspotenzial, Erhöhung der Retentionsleistung und der Biodiversität in Äckern und Feldflur belegt.

Enhancement of the Agricultural Landscape Via Organic Farming – Suitable measure for production-integrated compensation? (Part 1)

The paper is divided into two parts and deals with experiences related to production-integrated compensation and its implementation in the context of organic farming. The first part focusses on the improvements of the ecosystem in converted fields by avoiding pesticides, reducing the levels of nitrogen, potassium and phosphor, by improving carbon sequestration and retention capacity, and by increasing biodiversity on the fields and their surrounding.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Vor Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen für Kompensationsmaßnahmen ist nach §15 Abs. 3 BNatSchG vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz unter anderem durch Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen erbracht werden kann, die den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild dauerhaft aufwerten. Dieser Beitrag verschafft einen Überblick über das Aufwertungspotenzial der ökologischen Bewirtschaftung für die Biotopkomplexe der Agrarlandschaft und stellt zur Diskussion, wie und in welchen Funktionszusammenhängen die Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung als produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme anerkannt werden kann.

Die Leistungen des ökologischen Landbaus für abiotische Ressourcen und Biodiversität sind der Naturschutzverwaltung auf Bundesebene weitgehend bekannt. Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen, im Jahr 2010 rund 5,9 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche (BOELW 2011), gilt deshalb auch als einer von acht Indikatoren der wirtschaftlichen Nutzung für die Bewertung der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt (BMU 2010).

Auf kommunaler Ebene wird die Bedeutung des ökologischen Landbaus für die Aufwertung von Kulturbiotopen jedoch häufig unterschätzt. Da die zahlreichen gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben der Naturschutzverwaltung auf naturschutzfachlich hochwertige Bereiche fokussieren, gerät die naturschutzverträgliche Entwicklung der intensiv genutzten Agrarlandschaft zwangsläufig aus dem Blick. Landwirtschaftlich genutzte Flächen inner- und außerhalb von Natura-2000-Gebieten müssen jedoch ökologisch aufgewertet werden, um die Biodiversität der mitteleuropäischen Kulturlandschaften zu erhalten und Requisiten für Arten zu schaffen, deren Lebensraumansprüche sich nicht auf hochwertige Gebiete begrenzen lassen (Blab 1992, Jedicke 1994, Mühlenberg & Slowik 1997, Pfadenhauer 1997, Plachter 1996).

2 Methode

Die Inhalte dieses Beitrags gründen auf einer schriftlichen Befragung aller Unteren Naturschutzbehörden (UNB) in Niedersachsen. Sie wurde 2010 im Rahmen des vom Land Niedersachsen geförderten Projekts „Möglichkeiten der Kompensation durch ökologischen Landbau“ in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Landkreistag vom Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen durchgeführt. Mit ausgewählten UNB wurden konkretisierende Telefoninterviews geführt und in Vor-Ort-Gesprächen Möglichkeiten der Erprobung produktionsintegrierter Kompensation durch Umstellung und ergänzend zu ökologischer Bewirtschaftung erörtert. Zugrunde liegen auch Literaturstudien zur Aktualisierung des Wissensstandes sowie eigene Vergleichsstudien in ökologisch und konventionell bewirtschafteten Betrieben in verschiedenen Landschaftstypen Nordrhein-Westfalens und in Hamburg (Frieben & Köpke 1998, Geier et al. 1998).

3 Produktionsintegrierte Kompensation in Niedersachsen

„Ausgleichs- und Ersatzmaßnamen und aus Ersatzzahlungen finanzierte Maßnahmen“, die über die bestehenden rechtlichen Anforderungen hinaus der ökologischen Aufwertung landwirtschaftlich genutzter Flächen dienen und eine weitere Bewirtschaftung der Flächen beinhalten, gelten als produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (Wagner in Czybulka et al. 2009). Um deren Bedeutung abschätzen zu können, befragte das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen 2010 die niedersächsischen Unteren Naturschutzbehörden (UNB) hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit Kompensation. Von über 50 angeschriebenen Behörden antworteten 30 (57 %).

Obwohl die Landnutzungsfläche Niedersachsens zwischen 2001 und 2010 um 2 % zurückgegangen ist und die Zuwachsraten der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Westen des Landes zwischen 10,9 und 12,6 % lagen (Schütte 2011), sahen erst 17 % der antwortenden UNB Probleme bei der Beschaffung geeigneter Kompensationsflächen. 87 % der UNB nutzen das Instrument der Kompensationsflächenpools, teils in Kombination mit einem Ökopunktekonto. Dabei arbeiten 23 % der UNB mit Flächenagenturen zusammen oder betreiben selbst eine Flächenagentur. 73 % der UNB nahmen Ersatzzahlungen ein, nur 7 % hielten dies für nicht absehbar. Häufig werden Ersatzzahlungen für nicht ausgleichbare Eingriffe ins Landschaftsbild durch Windenergieanlagen vereinnahmt.

Produktionsintegrierte Kompensation als solche hat in die Praxis der Eingriffsregelung in Niedersachsen Eingang gefunden. 63 % der antwortenden UNB haben hiermit schon Erfahrungen gesammelt, die übrigen sind weitgehend aufgeschlossen. Die Umsetzbarkeit dieser Maßnahmen steht und fällt erfahrungsgemäß mit der Qualität der Kooperation mit den landwirtschaftlichen Betrieben. Praktiziert werden z.B. Grünlandextensivierung, Gelegeschutz für Wiesenvögel, Schaffung von Nahrungsflächen für Rastvögel, Streifenanbau für Rotmilan und Feldhamster, Blühstreifen, Verringerung der Saatdichte im Getreideanbau und spezielle Bewirtschaftung in Äckern für Kiebitze. Häufig wurden Maßnahmen für Zielarten des Naturschutzes wie Ortolan, Feldlerche und Rebhuhn thematisiert, Arten, die nicht ausreichend im Rahmen des hoheitlichen Naturschutzes geschützt werden können und hohe Anforderungen an die ökologische Qualität landwirtschaftlich genutzter Lebensräume stellen.

Die Effizienz der produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen für den Arten- und Biotopschutz wird oft als gut eingeschätzt. Als problematisch wird der Kontrollaufwand bewertet, besonders bei rotierenden Maßnahmen, ebenso wie die Nachvollziehbarkeit des Aufwertungspotenziales, die rechtliche und dauerhafte Sicherung und die vorgeschriebene Darstellung im Kompensationsflächenkataster (§17 Abs. 6 BNatSchG). Vergleichbare Schwierigkeiten sahen Gartenamtsleiter (Mros 2008), Vertreter des Naturschutzes und von Maßnahmen- und Vorhabenträgern in anderen Befragungen (Druckenbrod et al. 2011).

Die hiesige Befragung thematisierte u.a. die Einstellung der UNB zu ökologischem Landbau als produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme. Die meisten der antwortenden UNB fühlen sich über den Mehrwert des ökologischen Landbaus für die Natur informiert, haben aber dennoch Bedarf an wissenschaftlich fundierten Informationen zum Thema (Abb. 1). 62 % der antwortenden UNB können sich laut Fragebogen vorstellen, ökologischen Landbau vor Ort als Kompensationsmaßnahme, teilweise unter weitergehenden Bedingungen anzuerkennen oder Ersatzzahlungen für die Umstellung von Flächen auf ökologischen Landbau einzusetzen. Begründet wird dies z.B. mit der Herleitung dieses Zieles aus dem Landschaftsrahmenplan, der erforderlichen Aufwertung des regionalen Biotopverbundes und der Feldflur als Lebensraum oder als Möglichkeit des Ausgleiches von Bodenversiegelung.

Die übrigen UNB können sich die Anerkennung der Umstellung nicht als Kompensationsmaßnahme vorstellen, u.a. weil sie Zweifel am Aufwertungspotenzial (vor allem im Grünland), an Kompensationserfolg, Funktionszusammenhang, Praktikabilität und Rechtssicherheit haben. Um die Umstellung ganzer Betriebe zu bewerkstelligen, ist der Kompensationsbedarf oft zu gering.

Mit einem Teil der aufgeschlossenen UNB führte das Kompetenzzentrum Ökolandbau ausführliche Telefonate zum Thema. Das konkreteste Interesse an Kompensation mit ökologischem Landbau zeigte sich dort, wo ein hoher Nutzungsdruck durch infrastrukturelle Planungen mit besonders intensiv betriebener Landwirtschaft zusammentrifft, wo Kompensationsflächen also vergleichsweise schwer zu beschaffen sind. Gleichzeitig wurden von diesen UNB schon positive Erfahrungen mit produktionsintegrierter Kompensation gesammelt. Andere UNB können sich eine konkrete Zusammenarbeit vorstellen, wenn Maßnahmen ökologisch wirtschaftender Betriebe in Fokusgebiete des Naturschutzes (vor allem Natura-2000-Gebiete) gelenkt oder in laufende Kooperationen eingebunden werden können.

4 Aufwertung durch Umstellung auf ökologischen Landbau

4.1 Das ökologische Betriebssystem

Die Ziele und Vorschriften für den ökologischen Landbau sind auf europäischer Ebene in einer Verordnung geregelt (EG 2007, 2008). Die Einhaltung der Verordnung wird in jedem Betrieb jedes Jahr unabhängig und streng kontrolliert. Viele Betriebe sind zusätzlich Mitglied in einem Anbauverband (z.B. Bioland, Demeter, Naturland) und halten weitergehende Regeln ein. Ziel des ökologischen Landbaus ist die Praktizierung nachhaltiger landwirtschaftlicher Bewirtschaftungssysteme, auch um „zu einem hohen Niveau der biologischen Vielfalt“ beizutragen (EG 2007). Die hoch gesteckten Ziele und Einschränkungen bedingen eine vorsorgende, komplexe Wirtschaftsweise.

Der ökologische Landbau strebt möglichst geschlossene Stoff- und Energiekreisläufe an. Verboten sind z.B. der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel, synthetische mineralische Stickstoffdünger, also Nitrat-, Ammonium- und auch Harnstoffdünger, leicht lösliche Phosphordünger und der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen. Bodenverdichtung und -erosion sollen verhindert, die Bodenfruchtbarkeit gesteigert werden (BOELW 2011). Abwechslungsreiche Fruchtfolgen mit Untersaaten, Kleegras und Zwischenfrüchten bilden hierfür die Voraussetzung.

Leguminosen wie Klee, Luzerne, Bohnen und Erbsen sichern die Stickstoffversorgung. Teilweise gehen ihre Nährstoffe über die Fütterung mit in den wertvollen Wirtschaftsdünger ein, der vorzugsweise als Mist wieder im eigenen Betrieb ausgebracht wird. Hieraus und aus dem zugelassenen Tierbesatz ergibt sich das maximale Nährstoffniveau eines Betriebes. In Verbandsbetrieben liegt der Tierbesatz bei höchstens 1,4 Dungeinheiten/ha Betriebsfläche, also 112kg N/ha und 98kg P/ha. Dieses Niveau wird in der Praxis häufig nicht realisiert (Frieben & Köpke 1998). Betriebe, die ausschließlich nach EG-Richtlinie zertifiziert sind, dürfen höchstens eine Düngermenge mit einem Nährstoffäquivalent von 170 kg N/ha einsetzen (EG 2008).

Zur Nährstoffhaltung und Erosionsvermeidung werden Zwischenfrüchte angebaut. Im Acker- und Gemüsebau werden Wildkräuter durch die Kulturartenfolge, die Sortenwahl, durch Hacken und Striegeln in den Reihen und seltener thermisch-technische Maßnahmen reguliert. Schädlinge werden durch eine präventive Fruchtfolge und die Förderung von Nützlingen in Schach gehalten. In Acker- und Grünlandwirtschaft sollen bodenschonende Bearbeitungsverfahren eingesetzt werden. Das Grünland dient der Grundfutterwerbung und der vorgeschriebenen sommerlichen Weidehaltung. Die Viehhaltung wird daneben durch artgerechte Aufstallung, geringen Kraftfuttereinsatz und die Beschränkung des Einsatzes von Tiermedikamenten auf den Bedarfsfall bestimmt.

Mit der Umstellung auf ökologischen Landbau geht eine Aufwertung der Agrarlandschaft einher, die seit Jahrzehnten durch wissenschaftliche Untersuchungen dokumentiert wird und als förderbare Agrarumweltmaßnahme deutlich über dem Niveau der guten fachlichen Praxis liegt (s.a. Agena & Dreesmann 2009).

4.2 Aufwertung des Schutzgutes Boden und der Qualität des Grund- und Oberflächenwassers

Im Sinne der Eingriffsregelung (§14 Abs. 1 BNatSchG) wird die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes bei Bodenversiegelung, Veränderungen des Bodengefüges durch Bodenumlagerung und Bodenüberdeckung, durch Bodenerosion, Bodenverdichtung und Veränderung des natürlichen Bodenwasserhaushaltes i.d.R. erheblich beeinträchtigt. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit kann durch Substanzverlust humosen Oberbodens, z.B. durch Erosion, Schaden nehmen. Bodenverdichtung bewirkt eine Verringerung des Porenraumes mit negativen Folgen für die Bodenbiozönose und den Bodenwasserhaushalt. Bodenverdichtung und -versiegelung können durch Verstärkung des Bodenwasserabflusses Sediment- und Stoffeinträge in Gewässer bedingen. Es kommt zu negativen Auswirkungen auf Gewässersohlen und deren Substratdiversität. Auch die Nährstoffgehalte der beeinträchtigten Gewässer werden erhöht, was wiederum zur Artenverarmung der Gewässer führt (Feldwisch 2006).

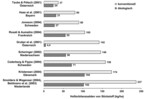

Noch 2008 lag der durchschnittliche Stickstoffüberschuss je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche in Deutschland mit über 100kg N je ha und Jahr 20 % über dem von der Bundesregierung für 2010 gesteckten Reduktionsziel (BMU 2010). Im ökologischen Landbau führt das geringe Düngungsniveau zu niedrigen Stickstoffsalden und zu Phosphatdefiziten (Geier et al. 1998, Hülsbergen & Küstermann 2005). Im europäischen Vergleich weisen ökologische Betriebe mindestens ein Drittel weniger, meist nur ein Bruchteil der N-Überschüsse vergleichbarer Intensivbetriebe auf (Haas 2010, Kainz 2005: Abb. 2). Nitratausträge im Sickerwasser waren deshalb in der Mehrzahl von Untersuchungen bei ökologischer Bewirtschaftung deutlich reduziert (Berg et al. 1999, Kolbe 2004).

Leguminosenbestände können Nährstoffschwankungen im Boden kompensieren. Bei Umstellung intensiv genutzter Flächen führt dieses zusammen mit der Erhöhung der Humusgehalte und der Erweiterung des Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnisses im Boden dazu, dass mehr Stickstoff in der Ackerkrume gehalten werden kann. Das Verlagerungs- und Auswaschungspotenzial in das Grundwasser verringert sich (Kolbe 2004). Die Phosphorbilanz ist bei ökologischer Bewirtschaftung tendenziell negativ. Phosphorvorräte werden deshalb zunächst aufgebraucht, Grund- und Oberflächenwasser von Phosphateinträgen entlastet. Auch die Kaliumbilanzen sind in ökologisch wirtschaftenden Betrieben ausgeglichen oder negativ (Haas et al. 2007).

Der ökologische Landbau trägt damit zur Verringerung von Nährstofflasten und stickstoffbürtiger Versauerung des Bodens bei (Geier et al. 1998, Hülsbergen & Küstermann 2005). Die in ökologisch bewirtschafteten Böden gemessenen hohen pH-Werte erhöhen den Anteil der organischen Substanz (Hoyer 2008, Mäder et al. 2002). Das Kohlenstoffspeicherungspotenzial des Bodens kann sich deutlich verbessern (Hülsbergen & Küstermann 2007).

Nach längerer Umstellungsdauer ist die biologische Aktivität von Bodenmikroorganismen in Ackerflächen deutlich erhöht. Die vergleichsweise hohe Aggregatstabilität der Böden ökologisch bewirtschafteter Flächen wirkt sich nachweislich positiv auf die Biomasse von Mikroben und Regenwürmern aus (Hartmann et al. 2009, Mäder et al. 2002). Umgekehrt verbessert der hohe Anteil mit Mykorrhiza kolonisierter Wurzeln das Bodengefüge und die Nährstoffaufnahme der Kulturpflanzen (Mäder et al. 2002). Die organischen Dünger tragen selbst zur Belebung des Bodens mit seinen spezifischen Mikroorganismen, Pilzen, Milben, Springschwänzen, Würmern, Asseln, Tausendfüßern und Laufkäfern bei. Diese Bodenbiozönose ist maßgeblich am Erhalt der Bodenfruchtbarkeit beteiligt und profitiert bei ökologischer Bewirtschaftung von hohem Porenvolumen, von Lockerung und Durchlüftung des Oberbodens durch Striegeln und Hacken (Fliessbach et al. 2007, Hole et al. 2005,Mäder et al. 2002).

Auch der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel wirkt sich positiv auf die bodenbiochemischen Prozesse und die Bodenbiozönose aus. Das Schädigungspotenzial dieser Mittel (BVL 2011) für ober- und unterirdische Bodenbewohner und aquatische Lebensgemeinschaften entfällt. Die Aktivitätsdichte von Lauf-, Kurzflügelkäfern und Spinnen, Indikatoren der Bodenfruchtbarkeit und wichtige Gegenspieler von Schädlingen, ist in ökologisch bewirtschafteten Flächen fast doppelt so hoch wie bei konventioneller Bewirtschaftung (Mäder et al. 2002). Diese vergleichsweise große unter- und oberirdische Biomasse dient anderen Arten der Feldflur wie Heuschrecken, Vögeln und Kleinsäugern als Nahrungsquelle.

Durch Verringerung des Oberflächenabflusses kann ökologische Bewirtschaftung die Verdichtung und Versiegelung von Böden ausgleichen: In vergleichenden Untersuchungen der Infiltrationseigenschaften konventionell und ökologisch bewirtschafteter Ackerböden auf Ton wurde nachgewiesen, dass die Infiltrationsrate des Wassers in seit acht Jahren ökologisch bewirtschafteten Böden um 108 % erhöht war gegenüber vergleichbaren konventionell bewirtschafteten Böden. Die Abundanz von Regenwürmern, die u.a. für die Dichte der Bodenporen verantwortlich sind, war gleichzeitig um 42 % höher (Hartmann et al. 2009, Lilienthal & Schnug 2008). Maßgeblich für diese Unterschiede ist nach Meinung der Autoren das komplexe Bewirtschaftungssystem mit mehrjährigem Kleegrasanbau und erweiterten Fruchtfolgen. Durch systemimmanente Maßnahmen der ökologischen Bewirtschaftung wird das Bodengefüge verbessert, Bodenwasserabfluss, Sediment- und Stoffeinträge in Gewässer werden nachweislich verringert (Kainz 2005, Lilienthal & Schnug 2008). Negative Auswirkungen der Eutrophierung, auf Gewässersohlen und deren Substratdiversität werden reduziert.

Eine für die Vier- und Marschlande in Hamburg hochgerechnete Ökobilanz verschiedener Anbausysteme ergab, dass das Stickstoffsaldo der landwirtschaftlichen Nutzung durch Umstellung auf ökologischen Landbau um die Hälfte reduziert würde. Die Phosphor- und Kaliumbilanz würden schwach negativ, der Kaliumaustrag erheblich reduziert. Über 22t chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel mit z.T. toxischem Potenzial für aquatische Lebensgemeinschaften würden jährlich eingespart, die Qualität der Gewässer erheblich aufgewertet (Geier et al. 1998). Eine Modellrechnung für das Einzugsgebiet der Schunter in Niedersachsen (600km², davon 14 % versiegelt, 60 % landwirtschaftliche Nutzfläche) ergab für die Umstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf ökologischen Landbau eine Verringerung der Überflutungsfläche um 50 % (Lilienthal & Schnug 2008).

Die Umstellung der Bewirtschaftung herkömmlich genutzten Ackerbodens auf ökologische Ackerbewirtschaftung führt nach den beschriebenen Kenntnissen zur Aufwertung des Bodens im Hinblick auf Bodengefüge, Bodenverdichtung, Substanzerhalt des humosen Oberbodens, Bodenerosion, Bodenwasserhaushalt, Retentionspotenzial und die Bodenzönose. Dies wirkt sich nachweislich auch positiv auf die Qualität von Grund- und Oberflächenwasser und auf die Agrarbiozönose aus.

4.3 Aufwertung von Ackerflächen und Feldflur

Ein hochwertiger Ackerlebensraum beherbergt möglichst viele Arten typischer Ackerwildkräuter, auf mageren, steinigen und sandigen Standorten auch gefährdete Arten. Entscheidende Faktoren für die Besiedlung mit feldtypischer Kleintierfauna sind lockerer Boden, nicht zu dichter Unterwuchs, reichhaltiges Blütenangebot, zeitweilige Bodenruhe, begrenztes Düngungsniveau und der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel (Frieben 1998).

Trotz Wildkrautregulierung findet man in ökologisch bewirtschafteten Äckern aller Standorte regelmäßig signifikant mehr typische Ackerwildkrautarten als in konventionell bewirtschafteten Äckern (Batram & Perkins 2003, Bengtsson et al. 2005, Frieben 1998, Hole et al. 2005, Norton et al. 2006, weitere s. Abb. 3). Gefährdete lichtbedürftige, herbizid- und düngungsempfindliche Arten wie Acker-Hahnenfuß (Ranunculus arvensis), Frauenspiegel-Arten (Legousia spec.) und Dreiblättriger Ehrenpreis (Veronica triphyllos) bilden auch größere Populationen aus. In acht über Nordrhein-Westfalen verteilten Betrieben wurden auf 40 % der dortigen Ackerflächen insgesamt 21 gefährdete Arten erfasst (Frieben & Köpke 1998). Zahlreiche Ackerwildkrautarten, darunter gefährdete Arten, setzen sich auch in Hackfrüchten durch (Frieben 1998). Zwiebelgeophyten und bei der Saatgutreinigung aussortierte großsamige Arten profitieren nicht von der Umstellung.

Blütenangebot ist in der Agrarlandschaft ein Mangelfaktor. Am Rand und im Inneren ökologisch bewirtschafteter Äcker ist jedoch von Mai bis Juli ein gutes Blütenangebot vorhanden (Abb. 4). Es wird von verbreiteten Wildkrautarten geprägt, welche stellenweise hohe Deckungsgrade entwickeln. Die häufigsten Arten wie Echte Kamille (Matricaria recutita), Acker-Vergißmeinnicht (Myosotis arvensis) und Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris) sind aufgrund ihres Blütenbaus für ein breites Blütenbesucherspektrum attraktiv, darunter die Schädlinge regulierenden Gruppen der Marienkäfer, Schweb- und Florfliegen (Kugler 1970, Nentwig 1993). Auf produktiven Standorten wurden an einem Sommertag durchschnittlich 277 geöffnete Blüten/m² ökologisch bewirtschafteter Getreidefläche ermittelt, in vergleichbaren herbizidbehandelten Äckern nur 0 bis 3 Blüten/m² (Frieben 1998; Abb. 5).

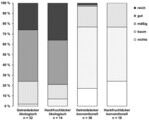

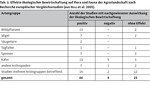

Die Dichte von Wildkräutern in ökologisch bewirtschafteten Äckern ist nach wenigen Jahren doppelt bis dreimal höher, so dass auch im Feldinnern eine ungleichmäßige Deckung von durchschnittlich 10 % bleibt (Frieben 1998, Neumann et al. 2005). Der Unterwuchs, der zum Sommer hin und nach der Ernte in einzelnen Fruchtfolgegliedern durch aufwachsende Kleegras-Untersaaten ergänzt wird, verschafft bodenbewohnenden Arthropoden ein vorteilhaftes Mikroklima mit vielfältigen Kleinstrukturen und breitem Nahrungsspektrum. Die Zunahme von Artenvielfalt und Aktivitätsdichte ist u.a. für Spinnen und Laufkäfer vielfach dokumentiert (Bartram & Perkins 2003, Bengtsson et al. 2005, Hole et al. 2005: Tab. 1). Die Kleintiere bereichern das Nahrungsangebot für Kleinsäuger und Vögel. Die Mehrzahl europäischer Vergleichsuntersuchungen weisen diese Vorteile der ökologischen Bewirtschaftung nach, nur einzelne Arthropodengruppen profitieren bei konventioneller Bewirtschaftung von hohem Nährstoffniveau und Selektion durch Insektizide, hierunter auch Schadorganismen (Hole et al. 2005, Tab. 1).

Die Fruchtfolgen wirken bei ökologischer Bewirtschaftung komplex aufwertend. 1,5 bis 2 Jahre ohne Bodenumbruch, die mit der Einsaat von Leguminosen-Grasmischungen einhergehen (Abb. 6), stabilisieren die Populationen Boden bewohnender Spinnen- und Laufkäferarten (Pfiffner et al. 2003). Hummeln, Bienen und Tagfalter profitieren von den Leguminosenblüten, Heuschrecken, Feldvögel und Hasen von Deckung und Nistmöglichkeiten (Fuchs & Stein-Bachinger 2005), Greifvögel vom wachsenden Mäusebestand.

Durch die hohe Arthropodendichte werden ökologisch bewirtschaftete Äcker auch als Nahrungsrevier für Fledermäuse und z.B. Goldammern aufgewertet (Hole et al. 2005). Trotz mechanischer Wildkrautregulierung bis Mitte Mai konnten Koop & Neumann (2007) auf umgestellten Äckern in Schleswig-Holstein regelmäßig Bruterfolg von Feldlerchen nachweisen. In Niedersachsen wurde eine mehr als doppelt so hohe Abundanz von Feldlerchen in ökologisch im Vergleich zu konventionell bewirtschafteten Weizenfeldern ermittelt. Die Ursache wird in besserem Nahrungsangebot und günstigeren Nistmöglichkeiten gesehen (Batary et al. 2010). In Schweden wurde in homogenen Landschaften eine höhere Artenvielfalt von Singvögeln, insbesondere Insektenfressern, in ökologisch bewirtschafteten Feldern nachgewiesen. Nicht-Singvögel waren in homogenen und strukturierten Landschaften in ökologisch bewirtschafteten Flächen artenreicher vertreten (Smith et al. 2010).

Die Aufwertung durch ökologische Ackerbewirtschaftung für die Fauna der Feldflur kommt besonders in Gemischtbetrieben zum Tragen (Hole et al. 2005), wirkt sich aber auf Landschaftsebene in intensiv bewirtschafteten Ackerregionen besonders stark aus (Bengtsson et al. 2005).

4.4 Aufwertung mit strukturierenden Landschaftselementen

Höhere Artenvielfalt und doppelt so hohe Abundanz von Vögeln wurde an Hecken mit angrenzenden ökologisch im Vergleich zu Hecken mit angrenzenden konventionell bewirtschafteten Äckern in verschiedenen Landschaftstypen in Niedersachsen nachgewiesen (Batary et al. 2010). Eine höhere Pflanzenartenvielfalt fand sich auch in Säumen um ökologisch bewirtschaftete im Vergleich zu Säumen um konventionell bewirtschaftete Felder (Rundlöf et al. 2010). Besiedler von Rainen, Hecken, Ufer- oder Blühstreifen und Lerchenfenstern profitieren also nachweislich von einem Umfeld mit ökologischer Bewirtschaftung, so dass die Raumwirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen für z.B. Ortolan, Feldlerche und Rebhuhn optimiert wird.

Ein ökologisch wirtschaftender Betrieb profitiert umgekehrt von Landschaftselementen, die nach dem Umbruch von Äckern als Teillebens- oder Rückzugsbiotope und damit Quelle der Wiederbesiedlung u.a. mit „Nützlingen“ dienen (Frieben 1998, Pfiffner et al. 2005). Im Vergleich von je 89 ökologisch und konventionell bewirtschafteten Betrieben in Großbritannien wurden in ökologischen Betrieben höhere Saum- und Heckendichten ermittelt (Norton et al. 2006). In NRW waren nur etwa 25 bis 50 % der Ackerflächen von acht ökologischen Betrieben so in Randstrukturen eingebunden, dass die Wiederbesiedlung der Felder mit begrenzt ausbreitungsfähigen Schädlingsantagonisten gewährleistet war (Frieben & Köpke 1998). Es lohnt sich also, während und nach der Umstellung zusätzlich in die landschaftliche Strukturierung eines Betriebes zu investieren. Niedersächsische UNB (s. Abschnitt 3) zeigten Interesse an Kompensation durch Ergänzung von Landschaftsstrukturen auf ökologisch wirtschaftenden Betrieben. Befragte Betriebe des ökologischen Landbaus sind diesbezüglich gleichfalls aufgeschlossen. Von vergleichbaren Haltungen der Landwirtschaft berichten Lind & Muchow (2009) und Druckenbrod et al. (2011).

Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Boden und Wasserhaushalt, die Habitatqualität von Äckern und Feldflur lassen sich durch Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung also nachweislich aufwerten. Wie sich dieses im Grünland und in Bezug auf das Landschaftsbild darstellt, erörtert die Fortsetzung dieses Beitrags im folgenden Heft. Weiter wird dort die Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung als produktionsintegrierte Kompensation im Kontext der planerischen und behördlichen Praxis diskutiert.

Literatur

Agena, C.-A., Dreesmann, S. (2009): Die Umstellung auf Ökologischen Landbau als Kompensationsmaßnahme für Eingriffe in Natur und Landschaft. Natur und Recht 31 (9), 594-608.

Bartram, H., Perkins, A. (2003): The biodiversity benefits of organic farming. In: Organic agriculture, Sustainibility, Markets and Policies, CABI Publishing, OECD, Wellingford, UK, 7-94, http://www.cabi-publishing.org.

Batary, P., Matthiesen, T., Tscharnke, T. (2010): Landscape-moderated importance of hedges in conserving farmland bird diversity of organic vs. conventional croplands and grasslands. Biological Conservation 143, 2020-2027.

Bengtsson, J., Anhström, J., Weibull, A.-C. (2005): The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: a meta-analysis. Journal of Applied Ecology 42, 261-269.

Berg, M., Haas, G., Köpke, U. (1999): Konventioneller, integrierter und organischer Landbau: Fallbeispiel Wasserschutzgebiet am Niederrhein. In: Stoffflüsse und ihre regionale Bedeutung für die Landwirtschaft, 8. Gumpensteiner Lysimetertagung, Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein, 145-148.

Blab, J. (1992): Isolierte Schutzgebiete, vernetzte Systeme, flächendeckender Naturschutz? Natur und Landschaft 67 (9), 419-424.

BOELW (2011): Nachgefragt: 28 Antworten zum Stand des Wissens rund um den Öko-Landbau und Bio-Lebensmittel. Bund für Ökologische Lebensmittelwirtschaft. http://www.boelw.de/fileadmin/alf/28-bioargumente.pdf.

BMU (2010): Indikatorenbericht 2010 zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherung, Berlin, 84 S., http://www.bfn.de/indikatoren_nbs.html.

BVL (2011): Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 2011, Teil 1 Ackerbau – Wiesen und Weiden – Hopfenbau – Nicht-Kulturland. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Braunschweig, 59. Auflage, http://www.bvl.bund.de/infopsm.

Czybulka, D., Hampicke, U., Litterski, B., Schäfer, A., Wagner, A. (2009): Integration von Kompensationsmaßnahmen in die landwirtschaftliche Produktion. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (8), 245-256.

Druckenbrod, C., Van Elsen, T., Hampicke, U. (2011): Produktionsintegrierte Kompensation: Umsetzungsbeispiele und Akzeptanz. Naturschutz und Landschaftsplanng 43 (4), 111-116.

EG (2007): Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/ biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91. Amtsblatt der Europäischen Union L 189/1, 20.07.2007.

– (2008): Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 05.09.2008 mit Durchführungsvorschriften zur VO (EG) Nr. 834/2007 (s.o.).

Feldwisch, N. (2006): Bewertung produktionsintegrierter Maßnahmen aus Sicht des Boden- und Gewässerschutzes. http://www.ingenieurbuero-feldwisch.de/pdf/FEL_DBV_BDLA_Tagung060509_vortrag.htm.

Fliessbach, A., Oberholzer, H.-R., Gunst, L., Mäder, P. (2007): Soil Organic Matter and biological soil quality indicators after 21 years of organic and conventional farming. Agriculture, Ecosystems and Environment (118), 273-284.

Frieben, B. (1997): Arten- und Biotopschutz durch Organischen Landbau? In: Weiger, H., Willer, H., Hrsg., Naturschutz durch ökologischen Landbau, Ökologische Konzepte 95, Deukalion, Holm, 73-92.

– (1998): Verfahren zur Bestandsaufnahme und Bewertung von Betrieben des Organischen Landbaus im Hinblick auf Biotop- und Artenschutz und die Stabilisierung des Agrarökosystems. Dr. Köster, Berlin, 338 S.

–, Köpke, U. (1998): Untersuchungen zur Förderung Arten- und Biotopschutz-gerechter Nutzung und ökologischer Strukturvielfalt in Ökologischen Leitbetrieben. Forschungsberichte Nr. 60 des Lehr- und Forschungsschwerpunktes „Umwelt- und Standortgerechte Landwirtschaft“ der Landwirtschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut für Organischen Landbau, Bonn, 144 S.

Fuchs, S., Stein-Bachinger, K. (2005): Naturschutz im Ökolandbau – Praxishandbuch für den ökologischen Ackerbau im nordostdeutschen Raum. Bioland, Mainz, 144 S..

Geier, U., Frieben, B., Haas, G., Molkenthien, V., Köpke, U. (1998): Ökobilanz Hamburger Landwirtschaft. Schr.-R. Institut für Organischen Landbau, Dr. Köster, Berlin, 260S. u. 38S. Anhang.

Haas, G. (2010): Wasserschutz im Ökologischen Landbau – Leitfaden für Land- und Wasserwirtschaft. Bundesprogramm Ökologischer Landbau. http://forschung.oekolandbau.de: BÖL-Bericht-ID 16897 .

Haas, G., Deittert, C., Koepke, U. (2007): Farm-gate nutrient balance assessment of organic dairy farms at different intensity levels in Germany. Renewable Agriculture and Food Systems 22 (3), 223-232.

Hartmann (1999) in Eysel, G., Biodiversität ökologischer und integrierter Landwirtschaft, BfN-Skripten 41, 150 S. u. Anhang.

Hartmann, K., Lilienthal, H., Abu-HasHim, M., Al-Hassoun, R., Eis, Y., Stöven, K., Schnug, E. (2009): Vergleichende Untersuchungen der Infiltrationseigenschaften von konventionell und ökologisch bewirtschafteten Böden. Julius-Kühn-Institut Braunschweig. http://www.jki.bund.de, 63 S.

Hole, D.G., Perkins, A.J., Wilson, J.D., Alexander, I.H.,Grice, P.V., Evans, A.D., (2005): Does organic farming benefit biodiversity? Biological Conservation 122, 113-130; http://www.sciencedirect.com.

Hoyer, U. (2008): Effects of Organic Farming on Humus, Carbon and its Contribution to Climate Changes. In: Ecosystem Services of Natural and Semi-Natural Ecosystems and Ecologically Sound Lan Use, BfN-Skripten 179, 53-60. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/script237.pdf.

Hülsbergen, K.-J., Küstermann, B. (2005): Development of an environmental management system for organic farms and its introduction into practice. In: Köpke, U., Niggli, U., Neuhoff, D., Cornish, P., Lockeretz, W., Willer, H., eds., Researching Sustainable Systems, Proceedings of the first Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research, September 2005, Adelaide, Australia; ISOFAR, IOL, DE-Bonn; FIBL, CH-Frick, 460-463.

– (2007) in Wiesinger, K., Hrsg., Ökologischer Landbau – Beitrag zum Klimaschutz. Angewandte Forschung und Beratung für den Ökologischen Landbau in Bayern. Schr.-R. Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft 2007 (3), 9-21.

Jedicke, E. (1994): Biotopverbund in europäischer Dimension. Naturschutz und Landschaftsplanung 26 (1), 35-39.

Kainz, M. (2005): Enhancing sustainability by landcape-design and conversion to organic agriculture. In: Köpke, U., Niggli, U., Neuhoff, D., Cornish, P., Lockeretz, W., Willer, H., eds., Researching Sustainable Systems, Proceedings of the first Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research, September 2005, Adelaide, Australia; ISOFAR, IOL, DE-Bonn; FIBL, CH-Frick, 438-441.

Kolbe, H. (2004): Wasserschutz und Ökologischer Landbau. 29. SIGÖL-Fortbildungskurs, 04.03.2004, Bad Düben. http://orgprints.org/00002931/ .

Koop, B., Neumann, H. (2007): Entwicklung der Brutvogelbestände des Hofes Ritzerau während der schrittweisen Betriebsumstellung auf ökologischen Landbau. 9. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau. http://orgprints.org/ 9575/ .

Kugler, H. (1970): Blütenökologie. Gustav Fischer, Stuttgart, 330 S.

Lind, B., Muchow, T. (2009): Erfahrungen mit der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen. Natur in NRW 34 (3), 28-30.

Lilienthal, H., Schnug, E. (2008): Hochwasserschutz durch Ökologische Bewirtschaftung. KTBL-Schr. 472, 123-130.

Mäder, P., Fliessbach, A., Dubois, D., Gunst, L., Fried, P., Niggli, U. (2002): Soil Fertility and Biodiversity in Organic Farming. Science 296, 1694-1697.

Mros, B. (2008): Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen – rechtliche Möglichkeiten, Akzeptanz, Effizienz und naturschutzrechtliche Nutzung … aus kommunaler Sicht. Unveröff. Vortrag des Amtes für Grünflächen und Naturschutz der Stadt Hameln.

Mühlenberg, M., Slowik, J. (1997): Kulturlandschaft als Lebensraum. UTB, Quelle & Meyer, Wiesbaden, 312 S.

Nentwig, W. (1993): Nützlingsförderung in Agrarökosystemen. Verh. Ges. f. Ökol. 22, 9-14.

Neumann, H., Geweke, O., Mauscherning, I., Schütz, W., Loges, R., Roweck, H., Taube, F. (2005): Effekte der Umstellung auf ökologischen Landbau auf die Segetalflora zweier Ackerbaubetriebe in Schleswig-Holstein. In: Hess, J., Rahmann, G., Ende der Nische – Beiträge zur 8. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Kassel, FAL, SÖL, Uni Kassel, 623-626.

–, Loges, R., Taube, F. (2008): Comparative analysis of conventional and organic farming systems: Diversity and abundance of farmland birds. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008; http://orgprints.org/12173.

Norton, L.R., Fuller, R.J., Feber, R.E., Johnson, P.J., Chamberlain, D.E., Joys, A.C., Mathews, F., Stuart, R.C., Townsend, M.C., Manley, W.J., Wolfe, M.S., Macdonald, D.W., Firbank, L.G. (2006): The benefits of organic farming for biodiversity – what will organic farming deliver? COR 2006. Aspects of Applied Biology 79, 191-194.

Pfadenhauer, J. (1997): Landwirtschaft und Naturschutz – Strategien zur Vermeidung eines Konflikts. In: Bayerische Akademie der Wissenschaften, Hrsg., Landwirtschaft im Konfliktfeld Ökologie-Ökonomie, Rundgespräche der Kommission für Ökologie 13, F. Pfeil, München, 65-84.

Pfiffner, L., Luka, H. (2003): Effects of low-input farming systems on carabids and epigeal spiders – a paired farm approach. Basic Appl. Ecol. 4, 117-127.

–, Luka, H., Schlatter, C. (2005): Funktionelle Biodiversität – Schädlingsregulation gezielt verbessern. Ökologie & Landbau 134, 51-53.

Plachter, H. (1996): Bedeutung und Schutz ökologischer Prozesse. Verh. Ges. f. Ökol. 26, 287-303.

Rundlöf, M., Edlund, M., Smith, H.G. (2010): Organic farming at local and landscape scales benefits plant diversity. Ecography 33 (3), 514-522.

Smith, H.G., Dänhardt, J., Lindström, A., Rundlöf, M. (2010): Consequences of organic farming and landscape heterogeneity for species richness and abundance of farmland birds. Conservation Ecology, Springer.

Schuette, L. (2011): Wirtschaftlicher Aufschwung forciert Flächenverbrauch. http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm./portal/6/nav/355/article/16344.html.

Weitere Literaturquellen unter http://www.nul-online.de (Service, Download).

Anschriften der Verfasser(innen): Dr. Bettina Frieben, Georg-Gröning-Str. 70A, D-28209 Bremen, E-Mail bfrieben@gmx.de (korrespondierende Autorin); Ulrich Prolingheuer, Meike Wildung und Eva Meyerhoff, Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen, Bahnhofstraße 15, D-27374 Visselhövede.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.