Wiederansiedlung und Translokation regional ausgestorbener Pflanzenarten

Abstracts

Die Wiederansiedlung von Arten innerhalb ihres historischen Areals ist eine Maßnahme, die im internationalen Naturschutz große Bedeutung für die Erhaltung von Arten besitzt. Die Translokation von Arten in „neue“ Gebiete wird dagegen kontrovers diskutiert. Um zu untersuchen, welche Haltungen in deutschen Naturschutzkreisen gegenüber diesen beiden Methoden vorherrschen, wurde eine Umfrage in den vier Interessengruppen behördlicher und verbandlicher Naturschutz, Planungspraxis und Naturschutzbiologie durchgeführt. Die beiden regional ausgestorbenen Pflanzenarten Deutsche Tamariske (Myricaria germanica) und Alpen-Knorpellattich (Chondrilla chondrilloides) wurden dabei als Fallstudie für eine mögliche Wiederansiedlung in Bayern verwendet.

Im Ergebnis wird deutlich, dass die Wiederansiedlung von Arten nicht kategorisch abgelehnt wird, aber Bedingungen an eine Zustimmung geknüpft werden. Insbesondere die Frage, ob man stark gefährdete Arten in Gebieten außerhalb ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes ansiedeln sollte, zeigt ein uneinheitliches Meinungsbild. Gerade mit Blick auf mögliche Auswirkungen des Klimawandels sollte jedoch auch der Naturschutz in Mitteleuropa überlegen, ob man, anstatt immer nur auf Bedrohungen zu reagieren, in einigen Fällen dem Aussterben von Arten durch Translokation auch zuvorkommen könnte.

Re-introduction and Translocation of Regionally Extinct Plant Species – Results of an expert survey

Re-introducing species to areas where they had become extinct is a method increasingly being used in conservation management. In contrast, translocating species to ‘new’ areas that have never been part of the historic range has been discussed controversially among international experts. To investigate the opinions of German nature conservationists regarding these two measures a survey among four interest groups has been conducted on the base of questionnaires. The groups were governmental and non-governmental nature conservationists, planning agencies and conservation scientists. The plant species Myricaria germanica and Chondrilla chondrilloides, both highly endangered and regionally extinct floodplain specialists, were chosen as a case for potential re-introduction in Bavaria. The results show that the German experts would not generally disapprove the re-introduction of species but would attach conditions to their consent. Especially the question whether or not to translocate highly endangered species to sites outside their historic range showed a diverse pattern of opinions. Bearing in mind the possible impacts of climate change, also nature conservationists in central Europe should in some cases consider the development of further methods to prevent the extinction of species.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In verschiedenen politischen Abkommen und Gesetzen wird „Wiederansiedlung“ als Instrument zur Erhaltung von bedrohten Arten aufgeführt (z.B. Rat der europäischen Gemeinschaft 1992, United Nations 1992). Auch in der deutschen Naturschutzgesetzgebung ist das Instrument Wiederansiedlung fest verankert: Laut §37 Abs. (1) Nummer 3 BNatschG umfasst Artenschutz in Deutschland auch „die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender Arten in geeigneten Biotopen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets“. In den Richtlinien für Wiedereinbürgerungen der internationalen Naturschutzkommission (IUCN) wird Wiedereinbürgerung oder Wiederansiedlung als der Versuch definiert, „eine Art in einem Gebiet einzuführen, das einst Teil ihres historischen Verbreitungsgebietes war, wo sie aber ausgerottet wurde oder ausgestorben ist“ (IUCN 1998). Über Vor- und Nachteile einer solchen Maßnahme wird in internationalen Naturschutzfachkreisen kaum noch diskutiert, was darauf schließen lässt, dass die Akzeptanz für derartige Handlungen hier bereits sehr groß ist (Godefroid et al. 2011). Der Erfolg einer Wiederansiedlung hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie lokale Akteure, Interessengruppen und die Öffentlichkeit zu einem solchen Projekt stehen (z.B. Bradshaw & Bekoff 2001, Worthington et al. 2010). So wurde z.B. die Wiederansiedlung von Wölfen im Yellowstone Nationalpark über zwei Jahrzehnte vor Gericht bekämpft, bis alle relevanten Interessengruppen ausreichend einbezogen waren und das Projekt verwirklicht werden konnte (Fritts et al. 1997).

Im Gegensatz dazu wird die Möglichkeit, Arten in einem Gebiet außerhalb ihres historischen Areals zu Schutzzwecken anzusiedeln, eine so genannte Translokation oder „assisted migration“, auf internationaler Ebene kontrovers diskutiert (z.B. Hoegh-Guldberg et al. 2008, Loss et al. 2011, Ricciardi & Simberloff 2009b, Weeks et al. 2011). Die Annahme, dass Arten im Zuge des Klimawandels aussterben werden (z.B. Thomas et al. 2004), trägt maßgeblich zu dieser Diskussion bei.

Um die Haltung von planungsrelevanten Gruppen gegenüber Wiederansiedlung und Translokation von Arten zu erfassen, wurde eine Umfrage bei verschiedenen in deutsche Naturschutzplanung involvierten Gruppen und Vertretern der Wissenschaft durchgeführt. Diese Untergliederung hatte zum Ziel, voneinander abweichende Meinungen in Forschung und Praxis zu identifizieren. Mit der Umfrage sollten außerdem mögliche Vorbehalte gegenüber der Wiederansiedlung von Arten identifiziert und die Motive dahinter aufgezeigt werden.

Es gibt eine Vielzahl an Beweggründen für die Ablehnung von Wiederansiedlungsmaßnahmen: Diese können grundsätzlicher Art sein, weil eine Person aus ihrem Naturverständnis heraus eine solche Maßnahme ablehnt, ungeachtet der Möglichkeiten, die sich daraus für die Erhaltung einer Art ergeben. Die Ablehnung kann sich aber auch gegen bestimmte Gruppen von Arten richten, wenn jemand beispielsweise die Ansicht vertritt, dass Pflanzenarten nicht wieder angesiedelt werden sollten, weil dabei das Risiko einer Florenverfälschung zu hoch wäre. Oder die Ablehnung richtet sich in einem konkreten Fall gegen die wiederanzusiedelnde Art und die Art und Weise der Wiederansiedlung. Wir sind der Meinung, dass diese Diskussion in Mitteleuropa auf einer solideren Datenbasis und in engerem Dialog mit der internationalen Wissenschaft sowie Praxis von Naturschutz und Landschaftsplanung geführt werden sollte.

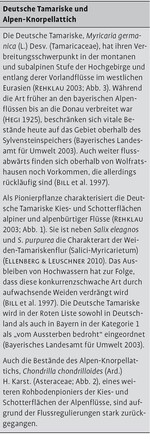

Als Fallstudie für eine mögliche Wiederansiedlung wurden in der vorliegenden Arbeit die Deutsche Tamariske (Myricaria germanica; Abb. 1) und der am gleichen Standort vorkommende Alpen-Knorpellattich (Chondrilla chondrilloides; Abb. 2) im Bereich der Mittleren Isar in Bayern ausgewählt. Beiden Arten sind durch die Flussregulierung stark gefährdet (s. Kasten und Abb. 3), könnten aber im Rahmen der derzeitigen Isarrenaturierung wiederangesiedelt werden. Mit einer Umfrage sollte außerdem festgestellt werden, welche Haltung deutsche Naturschutz-Experten gegenüber der Translokation von Arten haben.

2 Expertenbefragung

Die Expertenbefragung zu Wiederansiedlungsmaßnahmen wurde schriftlich mithilfe eines Fragebogens durchgeführt. In diesem wurden Aussagen formuliert, die von den Befragten auf einer 5-Punkte-Ratingskala mit verbalisierten Kategorien („ja, stimme voll zu“ – „nein, stimme nicht zu“) eingestuft werden sollten. Zusätzlich konnte nach jeder Frage die gegebene Antwort kommentiert oder eingeschränkt werden (beispielsweise: „stimme zu, aber nur unter der Bedingung, dass …“). Der Fragebogen bestand aus einem allgemeinen und einem speziellen Teil mit Fragen zur Wiederansiedlung der beiden regional ausgestorbenen Pflanzenarten alpiner Schotterauen (s. Kasten).

Für die Auswahl der zu befragenden Experten wurden zunächst vier Gruppen identifiziert, die in ihrer Arbeit in unterschiedlicher Weise mit dem Thema „Wiederansiedlung von Arten“ konfrontiert sind. Diese werden im Folgenden als Behörde, Planung, Verband und Wissenschaft bezeichnet.

In der Gruppe „Behörde“ finden sich zum einen Vertreter des staatlichen Naturschutzes in Bayern, die für die Umsetzung und Durchführung der Naturschutzgesetze verantwortlich sind. Außerdem wurden Vertreter aus Wasserwirtschaftsämtern entlang der Isar in diese Gruppe einbezogen, da die Wiederansiedlung der untersuchten Arten aufgrund ihrer Habitatansprüche eng mit wasserbaulichen Fragestellungen verbunden ist. Zu den „Verbänden“ wurden sowohl Vertreter der in Bayern anerkannten Naturschutzvereinigungen gezählt, da diese nach §63 Absatz 2 Satz 3 BNatschG zur Stellungnahme bei Wiederansiedlungen von Tieren und Pflanzen berechtigt sind. Außerdem wurden Landschaftspflegeverbände in diese Kategorie eingeordnet, da diese maßgeblich an der Ausführung von freiwilligen und behördlichen Naturschutzmaßnahmen beteiligt sind.

Eine weitere Gruppe stellten Planungsbüros dar, die bei der Aufstellung von naturschutzfachlichen Plänen wichtige Entscheidung treffen müssen. Wissenschaftler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, die an Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen im Bereich Vegetationsökologie oder Naturschutz arbeiten, wurden als vierte Gruppe befragt, um herauszufinden, ob es unterschiedliche Meinungen in Forschung und Praxis zu Wiederansiedlung und Translokation regional ausgestorbener Pflanzenarten gibt.

Als repräsentative Stichprobe wurden jeweils 15 Vertreter aus den vier Bereichen willkürlich ausgewählt und der Fragebogen Mitte Januar 2011 per E-Mail verschickt. Von 60 versandten wurden bis Ende März 2011 insgesamt 44 ausgefüllte Fragebögen zurückgeschickt. Die Verteilung des Rücklaufs war wie folgt auf die vier Expertengruppen verteilt: Behörde 11, Planung 9, Verband 11 und Wissenschaft 13. Die Antworten wurden in kodierter Form in Excel übertragen. Unvollständige Fragebögen wurden nicht entfernt, um die Stichprobe nicht zu sehr einzuschränken. Stattdessen bekamen die nicht beantworteten Fragen einen eigenen Wert und wurden in den Ergebnissen ebenfalls aufgeführt.

3 Experteneinschätzung

Der erfolgreiche Rücklauf der Expertenbefragung ergab ein komplexes und differenziertes Bild der Einschätzung zur Wiederansiedlung und Translokation gefährdeter Arten (Abb. 4). Bei einigen Aussagen überwog Zustimmung oder Ablehnung, während bei anderen keine eindeutige Meinung erkennbar war. Widersprüchliche Meinungen zwischen den Expertengruppen konnten nicht festgestellt werden, auch wenn einzelne Befragte mit ausgeprägter Meinung dem allgemeinen Trend widersprachen.

In Frage 1 wurde zunächst untersucht, ob die Befragten Wiederansiedlung für sinnvoll erachten, um eine Art vor dem Aussterben zu bewahren. Die beiden Kategorien „stimme voll zu“ und „stimme eher zu“ machten zusammen über 50% der Antworten aus. Dennoch war die Mittelkategorie „teils/teils“ die am häufigsten gewählte Antwort.

Da es deutliche Unterschiede in der Anzahl von Wiederansiedlungsversuchen zwischen Tier- und Pflanzenarten gibt (Seddon et al. 2005), zielte Frage 2 darauf ab, herauszufinden, ob die Befragten unterschiedliche Einstellungen gegenüber der Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen haben. Es stellte sich heraus, dass es für die Mehrzahl der Befragten keinen Unterschied macht, um welche der beiden Gruppen es bei der Wiederansiedlung geht.

Des Weiteren wurde die Zustimmung zu den Aussagen abgefragt, dass Entscheidungen über Wiederansiedlung für jede Art gesondert getroffen werden müssen (Frage3) und dass bei geplanten Wiedereinbürgerungen regionale Aspekte des Zielökosystems berücksichtigt werden müssen (Frage4). Beide Fragen erhielten abgesehen von einzelnen Ausreißern die volle Zustimmung der Befragten. Mit dem Ziel, herauszufinden, ob die Ablehnung von Wiederansiedlungsmaßnahmen im jeweiligen Naturverständnis begründet liegt, wurde erfragt, ob der befragte Experte eine wiederangesiedelte Art noch als „Natur“ bezeichnen würde (Frage 5). Dieser Aussage wurde von der Mehrzahl der Personen nicht zugestimmt. Aus den ergänzenden Kommentaren wurde deutlich, dass in einer so stark anthropogen überformten Umwelt wie in Mitteleuropa ein gezieltes Eingreifen zu Schutzzwecken als Teil des Naturschutzes erachtet wird.

Eine letzte Frage im allgemeinen Teil der Erhebung betraf die Debatte zur Translokation von Arten im Zuge des Klimawandels. Ziel war es, herauszufinden, ob die Experten eine Wiederansiedlung außerhalb des historischen Areals grundsätzlich ablehnen oder bei extremen Bedrohungen, wie sie der Klimawandel darstellt, eine Ausnahme machen würden (Frage 6). Die Antworten auf diese Frage zeigten kein erkennbares Meinungsbild. Keine Antwort wurde deutlich häufiger ausgewählt als andere und auch innerhalb der Gruppen lassen sich keine Präferenzen für eine Meinung erkennen. Die Kommentarmöglichkeit wurde vor allem dazu genutzt, um Ablehnung zu unterstreichen.

Im zweiten Teil des Fragebogens wurden spezielle Fragen zur Wiederansiedlung der Deutschen Tamariske (Myricaria germanica) und des eng mit dieser Art assoziierten Alpen-Knorpellattichs (Chondrilla chondrilloides) gestellt. Dabei ging es zunächst um die Problematik, ob die Experten eine Wiederansiedlung im Mittellauf der Isar für eine sinnvolle Maßnahme zur Erhaltung dieser Arten halten würden (Frage 7). Diese Frage wurde meist nicht beantwortet. Erklärt wurde dies damit, dass die Experten mit der Situation der Arten nicht genügend vertraut waren. Ähnlich wie bei der vorherigen Frage war hier keine eindeutige Meinung erkennbar, auch wenn eine leichte Tendenz zur Zustimmung vorlag.

Eine weitere Frage bezog sich auf die Bedeutung verschiedener Wiederansiedlungsmethoden, also ob vorzugsweise Saatgut, erwachsene Pflanzen oder Stecklinge ausgebracht werden sollten (Frage 8). Bei den Antworten ergaben sich zwei gegensätzliche Gruppierungen: Die Befragten drückten entweder Zustimmung oder Ablehnung aus; die Mittelkategorie war dagegen fast nicht vertreten. Während Vertreter aus der Planung und den Verbänden die Bedeutung des im konkreten Fall für die Wiederansiedlung verwendeten Materials unterstrichen, gab es bei den Befragten aus Behörden und Wissenschaft jeweils eine Gruppe, die zustimmte und eine, die dies nicht tat.

Die beiden abschließenden Fragen dienten dazu, herauszufinden, ob die Akzeptanz für in der Natur gewonnenes Pflanzenmaterial höher wäre als für Nachzuchten aus ex-situ-Kulturen, beispielsweise botanischen Gärten. Die Ausbringung von in freier Wildbahn gesammeltem Pflanzenmaterial wurde von der Mehrzahl der Befragten bevorzugt (Frage 9). Die Frage, ob es problematisch sei, wenn die ausgebrachten Pflanzen aus ex-situ-Kulturen stammen (Frage 10), wurde am häufigsten mit mittlerer Zustimmung beantwortet. Während bei Befragten aus Behörden und Verbänden eher die Tendenz zu erkennen war, Pflanzen aus ex-situ-Populationen als problematisch zu erachten, sahen Vertreter aus der Planung dies weniger problematisch.

4 Diskussion zu Wiederansiedlung und Translokation

Der gesetzliche Rahmen in Deutschland lässt die Wiederansiedlung von Arten als Maßnahme des Naturschutzes zu, und dennoch befürwortete nur etwa die Hälfte der befragten Experten Wiedereinbürgerung als Maßnahme, um Arten vor dem Aussterben zu bewahren. Demgegenüber haben sich aber nur zwei Befragte grundsätzlich gegen Wiederansiedlung ausgesprochen, was eine nähere Betrachtung der Frage nach dem Warum für eine generelle Ablehnung hinfällig macht. Dass so viele Interviewteilnehmer eine unentschiedene Antwort abgaben, mag teilweise der Tatsache geschuldet sein, dass die Befragten trotz eines kurzen Begleitschreibens nicht ausreichend über die Thematik informiert waren. Es wird jedoch auch deutlich, dass es durchaus noch Vorbehalte gegenüber derartigen Maßnahmen im deutschen Naturschutz gibt – die Ergebnisse unterstreichen damit die Aktualität der Problematik.

4.1 Bestehen Vorbehalte gegenüber bestimmten Arten?

Eine Möglichkeit, warum so viele der Befragten sich für die mittlere Antwort auf die Frage nach ihrer Zustimmung zu Wiederansiedlungsmaßnahmen entschieden haben, könnte darin begründet sein, dass sie einer Wiederansiedlung bestimmter Artengruppen zustimmen, bei anderen Arten dies jedoch ablehnen. Hunter (2007) vermutet, dass die Öffentlichkeit einer Translokation von Pflanzen eher zustimmen würde, da hier im Vergleich zu Tieren die Auswirkungen auf das Individuum geringer seien. Seddon et al. (2005) haben dagegen in einer Analyse kürzlich durchgeführter, aktueller und geplanter Wiederansiedlungen in verschiedenen Artengruppen festgestellt, dass es eine ganz andere taxonomische Verzerrung von Wiederansiedlungen gibt: Während Pflanzen nur 30% der Projekte ausmachen, sind Wirbellose mit 9% deutlich unterrepräsentiert und Wirbeltiere mit 61% stark überrepräsentiert. Innerhalb der Wirbeltiere sind es vor allem Säugetiere und Vögel, die überdurchschnittlich häufig Gegenstand von Wiederansiedlungsprojekten gewesen sind (ebd.).

Eine eigene Analyse der Datenbank DNL-online des deutschen Bundesamtes für Naturschutz zum Schlagwort „Wiederansiedlung“ ergab ein ähnliches Bild: Von 236 Beiträgen bezogen sich 28 auf Wiederansiedlungen von Pflanzen und 205 auf tierische Organismen. Auch hier waren Säugetiere (z.B. Biber und Luchs) und Vögel (u.a. Bartgeier und Weißstorch) überproportional vertreten. Drei Beiträge konnten als neutral eingestuft werden, d.h. Wiederansiedlung wurde allgemein und nicht spezifisch für eine Art oder Gruppe von Arten behandelt. Im Gegensatz zu diesen Verhältnissen konnte die von uns durchgeführte Expertenbefragung nicht bestätigen, dass es Vorbehalte gegenüber einer Wiederansiedlung bestimmter taxonomischer Gruppen gibt.

4.2 Eignung der Zielökosysteme?

Im konkreten Fall der von uns verwendeten Fallstudie wurde die Befürwortung einer Wiederansiedlung der Deutschen Tamariske oftmals unter der Einschränkung gegeben, dass ausreichend Auendynamik im Zielökosystem wiederhergestellt werden kann. Mit der Renaturierung weiter Bereiche der Mittleren Isar wird bereits versucht, dem Fluss einen Teil seiner ursprünglichen Dynamik zurückzugeben. Es wird dem Fluss jedoch nur so viel Dynamik zugestanden, wie der Hochwasserschutz zulässt. Es ist theoretisch und praktisch unmöglich, einen Fluss in einer dicht besiedelten Gegend wieder vollständig zu renaturieren (White & Bratton 1980). Zudem kommt die Tamariske auch auf Sekundärstandorten vor, was möglicherweise bedeutet, dass eine Wiederansiedlung der Art an der Isar nicht ausschließlich an die Bedingung einer naturnahen Abfluss- und Geschiebedynamik gebunden ist.

4.3 Wahl des Pflanzenmaterials?

Vor jedem Wiederansiedlungsprojekt muss entschieden werden, in welcher Form die Art im Gebiet ausgebracht werden soll: Samen, adulte Pflanzen oder Stecklinge? Aus den Ergebnissen der Befragung geht hervor, dass es keine Bedenken oder Präferenzen für die eine oder andere Methode gibt. Es wurde vielmehr empfohlen, artspezifisch zu entscheiden, welches Pflanzenmaterial die größte Aussicht auf Erfolg hat.

Während die Auswilderung von Tieren etwa aus zoologischen Gärten oft als kritisch betrachtet wird, da es während der Gefangenschaft zu nachteiligen Verhaltensänderungen kommen kann (Jule et al. 2008), hat unsere Umfrage gezeigt, dass ex-situ-Kulturen von Pflanzen weniger problematisch beurteilt werden. Eine größere Bedeutung als die Herkunft der Pflanzen wurde der Frage nach regional angepasster („autochthoner“) Herkunft beigemessen.

4.4 Arten-Translokation bei Klimawandel?

International gibt es eine kontrovers geführte Diskussion zum Thema Translokation bzw. „assisted migration“ (Loss et al. 2011). Ein zentraler Punkt ist hierbei, ob Arten im Zuge des Klima- und Landnutzungswandels in Regionen verpflanzt werden dürfen, die nicht Teil ihres historischen Areals sind. McLachlan et al. (2007) haben drei Typen von Positionen gegenüber einer Translokation außerhalb des historischen Areals identifiziert:

(1) „vehemente Befürworter“, die aus der Motivation handeln, dass Arten u.a. durch den Klimawandel bedroht sind und menschliche Hilfe zum Überleben benötigen;

(2) „strikte Gegner“, denen Risiken einer solchen Translokation als zu hoch erscheinen und die daher auf die Förderung natürlicher Populationsvergrößerungen setzen;

(3) „bedingte Befürworter“, die die Notwendigkeit von Translokation zur Bewahrung von Arten einsehen, aber auch wissen, dass man bei dieser Problematik Risiken und Vorteile abwägen muss.

Die Position eines vehementen Befürworters wird beispielsweise von Hoegh-Guldberg et al. (2008) vertreten. Ricciardi & Simberloff (2009a) können dagegen zu den „strikten Gegnern“ gezählt werden, da sie Translokation als „Invasion“ pauschalisieren und auf die nicht fassbaren Risiken einer solchen Aktion hinweisen. Die Mehrzahl der Autoren lassen sich jedoch der Gruppe der „bedingten Befürworter“ zuordnen (z.B. Minteer & Collins 2010, Mueller & Hellmann 2008, Vitt et al. 2009).

Dass die Antworten unserer Umfrage in Bezug auf diesen Punkt derartig breit streuen, zeigt, dass auch im deutschen Naturschutz alle drei Positionen vertreten sind und noch keine eindeutige Tendenz für oder gegen Translokation besteht, wobei einzelne vehemente Kommentare dabei eher auf Ablehnung solcher Maßnahmen schließen lassen.

Eine ganz andere Frage ist, ob der Naturschutz angesichts des Klimawandels immer nur auf akute Bedrohung von Arten reagieren sollte oder stattdessen einer zukünftigen Gefährdung zuvorkommen will. Mit einer vorgezogenen Reaktion könnte sichergestellt werden, dass die Schutzmaßnahmen nicht unter Zeit- und Handlungsdruck stattfinden, sondern ausreichend geplant sind, und damit die Aussicht auf Erfolg zunimmt.

Dank

Einen herzlichen Dank möchten wir allen Teilnehmern der Expertenbefragung aussprechen. Für hilfreiche Kommentare bedanken wir uns außerdem bei den anonymen Gutachtern der Zeitschrift.

Literatur

Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg., 2003): Rote Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns mit regionalisierter Florenliste. Druckerei Schmid, Kaisheim.

Bill, H.-C., Spahn, P., Reich, M., Plachter, H. (1997): Bestandsveränderungen und Besiedlungsdynamik der Deutschen Tamariske, Myricaria germanica (L.) Desv., an der Oberen Isar (Bayern). Z. Ökologie u. Naturschutz 6 (3), 131-150.

Bradshaw, G.A., Bekoff, M. (2001): Ecology and social responsibility: the re-embodiment of science. Trends Ecol. Evol. 16 (8), 460-465.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28.07.2011 (BGBl. I S. 1690) geändert.

Ellenberg, H., Leuschner, C. (2010): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. Ulmer, Stuttgart, 6. Aufl.

Fritts, S.H., Bangs, E.E., Fontaine, J.A., Johnson, M.R., Phillips, M.K., Koch, E.D., Gunson, J.R. (1997): Planning and implementing a reintroduction of wolves to Yellowstone National Park and Central Idaho. Restor. Ecol. 5 (1), 7-27.

Godefroid, S., Piazza, C., Rossi, G., Buord, S., Stevens, A.-D., Aguraiuja, R. et al. (2011): How successful are plant species reintroductions? Biol. Conserv. 144 (2), 672-682.

Hegi, G. (1925): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band V, Teil 2. Carl Hanser, München.

Hoegh-Guldberg, O., Hughes, L., McIntyre, S., Lindenmayer, D.B., Parmesan, C., Possingham, H.P., Thomas, C.D. (2008): Assisted colonization and rapid climate change. Science 321 (5887), 345-346.

Hunter, M.L. (2007): Climate change and moving species: Furthering the debate on assisted colonization. Conserv. Biol. 21 (5), 1356-1358.

IUCN (1998): Guidelines for Re-introductions.Prepared by the IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 10 pp.

Jule, K., Leaver, L., Lea, S. (2008): The effects of captive experience on reintroduction survival in carnivores: A review and analysis. Biol. Conserv. 141 (2), 355-363.

Loss, S.R., Terwilliger, L.A., Peterson, A.C. (2011): Assisted colonization: Integrating conservation strategies in the face of climate change. Biol. Conserv. 144 (1), 92-100.

McLachlan, J.S., Hellmann, J.J., Schwartz, M.W. (2007): A framework for debate of assisted migration in an era of climate change. Conserv. Biol. 21 (2), 297-302.

Minteer, B.A., Collins, J.P. (2010): Move it or lose it? The ecological ethics of relocating species under climate change. Ecol. Appl. 20 (7), 1801-1804.

Mueller, J.M., Hellmann, J.J. (2008): An assessment of invasion risk from assisted migration. Conserv. Biol. 22 (3), 562-567.

Rat der Europäischen Gemeinschaften (1992): Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen.

Rehklau, W. (2003): Myricaria germanica. In: Schütt, P., Weisgerber, H., Schuck, Lang, U.A., Roloff, A., Hrsg., Enzyklopädie der Holzgewächse – Handbuch und Atlas der Dendrologie 4, 34. Erg. Lfg. 12/03, ecomed, Lands-berg.

Ricciardi, A., Simberloff, D. (2009a): Assisted colonization is not a viable conservation strategy. Trends Ecol. Evol. 24 (5), 248-253.

–, Simberloff, D. (2009b): Assisted colonization: good intentions and dubious risk assessment. Trends Ecol. Evol. 24 (9), 476-477.

Seddon, P.J., Soorae, P.S., Launay, F. (2005): Taxonomic bias in reintroduction projects. Animal Conserv. 8 (1), 51-58.

Thomas, C.D., Cameron, A., Green, R.E., Bakkenes, M., Beaumont, L.J., Collingham, Y.C. et al. (2004): Extinction risk from climate change. Nature 427 (6970), 145-148.

United Nations (UN, 1992): Convention on biological diversity. CBD.

Vitt, P., Havens, K., Hoegh-Guldberg, O. (2009): Assisted migration: part of an integrated conservation strategy. Trends Ecol. Evol. 24 (9), 473-474.

Weeks, A.R., Sgro, C.M., Young, A.G., Frankham, R., Mitchell, N.J., Miller, K.A., Byrne, M., Coates, D.J., Eldridge, M.D.B., Sunnucks, P., Breed, M.F., James, E.A., Hoffmann, A.A. (2011): Assessing the benefits and risks of translocations in changing environments: a genetic perspective. Evol. Appl. 4 (6), 709-725.

White, P.S., Bratton, S.P. (1980): After preservation: philosophical and practical problems of change. Biol. Conserv. 18 (4), 241-255.

Worthington, T., Tisdale, J., Kemp, P., Williams, I., Osborne P.E. (2010): Public and stakeholder attitudes to the reintroduction of the burbot, Lotalota. Fisheries Managem. Ecol. 17 (6), 465-472.

Anschriften der Verfasser: Christiane Koch und Prof. Dr. Johannes Kollmann, Lehrstuhl für Renaturierungsökologie, Technische Universität München, Emil-Ramann-Straße 6, D-85354 Freising, E-Mail c.koch85@gmx.de bzw. jkollmann@wzw.tum.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.