„Ist das eine Zielart oder kann das weg?“

Abstracts

Angesichts der starken Belastungen der Landschaft vor allem durch Nährstoffe sind viele Ziele des gesetzlichen Arten- und Biotopschutzes in agrarisch geprägten Landschaften heute kaum mehr zu erreichen. Um die Belastungen zu kompensieren, wird im Namen des Naturschutzes in immer intensiverer Form in Lebensräume eingegriffen, was bei vielen Naturschützenden auf ein intuitives Unbehagen trifft. Diese verbreiteten Intuitionen sollten für einen Wertediskurs in Argumente übersetzt werden. So können Eingriffe unter Berücksichtigung von Eingriffsintensität, -häufigkeit und -umfang sowie der Lebensraumkontinuität naturwissenschaftlich operationalisiert werden. Unter ethischen Gesichtspunkten wird diskutiert, inwieweit das Naturerleben des Menschen in „künstlich hergerichteten Schutzlandschaften“ beeinträchtigt sein könnte. Zudem wird beleuchtet, unter welchen Bedingungen das Eingreifen in selbstorganisierende Systeme problematisch ist und wann es geboten sein kann. Plädiert wird für einen Naturschutz, der den Eigenwert unserer Mitwelt respektiert. Da ein dauerhaft stark invasiver Naturschutz auf „Inseln“ inmitten einer hochgradig belasteten Landschaft weder zukunftsfähig noch ethisch tolerabel ist, wird der Naturschutz der Zukunft vermehrt Debatten über einen nachhaltigen und naturschonenden Lebensstil einschließen müssen.

“Is That a Target Species or Can It Be Ditched?” Plea for more reflection on values of nature conservation

Many targets of species and habitat conservation can meanwhile hardly be reached anymore owing to the strong environmental burden, mainly by nutrients, on the landscape of agricultural landscapes. In order to compensate for these impacts, further interference into habitats is being carried out in the name of nature conservation, leading to intuitive discomfort of many nature conservationists. These widespread intuitions should be translated into arguments for a discourse of values. Impacts can be operationalised in terms of natural science considering their intensity, frequency and scope. From an ethic point of view the study discusses how far the natural experience of man could be affected in “artificially modified protection landscapes”. Additionally the paper investigates under which conditions the interference in self-organising systems is either problematic or might be necessary. The study pleas for a type of nature conservation respecting the intrinsic value of our environment. A permanently strongly invasive nature conservation on “islands” within a highly burdened surrounding is neither sustainable nor ethically tolerable. In future nature conservation will have to include more discussions about a sustainable and nature-preserving lifestyle.

- Veröffentlicht am

1 Anspruch und Wirklichkeit

Was sind die Ziele des Biotop- und Artenschutzes? In der Praxis scheint diese Frage leicht zu beantworten, gibt es doch umfangreiche Kataloge gesetzlich geschützter Biotoptypen sowie Lebensraumtypen und Arten nach FFH- und EU-Vogelschutz-Richtlinie. Seit einigen Jahren stehen auch solche Arten im Fokus, für deren weltweite Erhaltung Deutschland eine internationale Verantwortung zukommt und für deren Ermittlung immer ausgefeiltere Modelle entwickelt werden. Die Fokussierung auf einzelne Zielarten und Zielhabitate ist daher heute so stark, dass man meinen könnte, die Natur zerfiele in eine Menge von Zielobjekten des Naturschutzes und einen unbedeutenden Rest.

Wie aber sieht es mit der Umsetzung der Naturschutzziele in der Praxis aus? Offensichtlich ist die Erreichung vieler gesetzlich vorgegebener Ziele heute unrealistisch. Viele Landschaften in Deutschland werden intensiv agrarisch und forstwirtschaftlich genutzt und sind geprägt durch die Aufgabe traditioneller Nutzungsformen, durch landschaftliche und ökologische Nivellierung sowie durch eine starke Belastung mit Nährstoffen. Diese Situation verschärft sich derzeit aufgrund des verstärkten Anbaus von Mais für die Biogas-Gewinnung. In solchen Landschaften können nur wenige Arten leben, und nur wenige profitieren von der erhöhten Nährstoffverfügbarkeit. Ein großer Teil der schutzbedürftigen Lebensgemeinschaften und Arten waren in der historischen Kulturlandschaft zu Hause. Heute sind sie dagegen auf Refugien in speziell gepflegten Schutzgebieten und auf Sonderstandorte wie Kanalböschungen und Kiesgruben angewiesen. Da ein großer Teil unserer Arten an Standorte mit geringen bis mittleren Nährstoffgehalten angepasst ist, wird es angesichts der starken Belastung der meist kleinen Schutzgebiete mit athmogen und über Oberflächenwässer eingetragenen Nährstoffen zunehmend schwieriger, adäquate Lebensräume für diese konkurrenzschwachen Arten zu erhalten. Dies gilt auch dann, wenn die Schutzgebiete formal gesichert sind.

2 Mit der Planierraupe für die Artenvielfalt?

Was tut man nun, um den galoppierenden Artenrückgang in Heiden, Trockenrasen, Magergrünland und anderen Offenlandlebensräumen zumindest punktuell aufzuhalten? Da angesichts der hohen Nährstoffeinträge die bisher gebräuchlichen, sich an historischen Vorbildern orientierenden Pflegemethoden – wie die extensive Beweidung – allein heute kaum noch ausreichen, um nährstoffarme Lebensräume zu erhalten, versucht man, die Nährstoffbelastungen durch eine erhöhte Pflegeintensität zu kompensieren, also praktisch „gegen die Eutrophierung anzupflegen“. Hierfür ist mit steigender Nährstoffbelastung ein immer stärkerer Aufwand nötig – vom großflächigen Oberbodenabtrag über regelmäßige Störungen mit Hilfe eines Pfluges bis hin zum Abbrennen von Vegetation und Humusschicht. Mit Motorsensen und Forstmulchern rückt man gegen Pioniergehölze vor. Diese Maßnahmen reichen oft noch nicht aus, und so werden neuerdings mit Schad- und Nährstoffen überlastete Oberböden maschinell in tiefere Bodenschichten versenkt und bislang unbelastetes Tiefensubstrat heraufgeholt. Naturschutz bedeutet also heute oft einen verschärften Kampf gegen die Sukzession und gegen die Bodenbildung, also gegen spontan ablaufende ökosystemare Prozesse. Vorrangiges Ziel ist dabei die Zerstörung der Humusschicht, denn heute sind viele Lebensgemeinschaften nährstoffarmer Standorte nur noch auf Rohböden, welche die eingetragenen Nährstoffe nicht binden, zumindest ein paar Jahre lang lebensfähig. Um Konkurrenz zu den erwünschten Arten zu vermeiden, wird eine große Anzahl von Organismen, die nicht zu der „Ausstattung“ an Zielarten gehören, vernichtet oder geschädigt.

Trotz des Aufwandes zeigt sich in vielen Fällen, dass die Pflege von Lebensräumen den Rückgang bedrohter Spezialisten nicht aufhalten kann, denn die Restpopulationen sind klein und oft bereits genetisch verarmt. Bei vielen Pflanzenarten etwa findet praktisch keine Verjüngung mehr statt; neue Lebensräume werden aufgrund der Isolation der Restpopulationen nicht mehr besiedelt. Als Lösung dieses Problems wird heute gern das aktive Ausbringen gefährdeter Arten aus Ex-Situ-Zuchten präsentiert (z.B. Lütt 2009). Imitate von Pflanzengesellschaften historischer Kulturlandschaften wie Trocken- und Magerrasen aus der Hand von Landschaftsbau- und Saatgutfirmen sind, so versprechen es jedenfalls die Hochglanzkataloge, attraktiver und blütenbunter zu haben, als es ihre Vorbilder jemals waren. Was nicht im Katalog steht: Die Pracht ist meist nur vorübergehend, denn auch in künstlich angelegten Lebensräumen greifen Bodenbildung und Sukzession.

Woran Spezialfirmen und Planungsbüros gut verdienen und was Wissenschaftlern lukrative Drittmittelprojekte beschert, ruft bei vielen Menschen ein intuitives Unbehagen hervor. Intensive Interventionen in Ökosysteme, die mit Zerstörung von vorhandener Natur einhergehen, werden kritisch gesehen. Dies gilt auch dann, wenn durch die Eingriffe tatsächlich bis auf weiteres das regionale Erlöschen gefährdeter Arten verhindert wird. Eine Naturschützerin fasste diese Intuition einmal folgendermaßen in Worte: „Ursprünglich sind wir für die Natur angetreten. Und was machen wir nun? Wir reißen Büsche und Bäume heraus, zerstören die Vegetation und vernichten die Humusschicht. Ich kann das kaum ertragen und fühle mich zerrissen!“

Dass viele bedrohte Arten heute offenbar dauerhaft von menschlichen Eingriffen in Ökosysteme abhängig sind oder gar ständig naturferne Lebensräume für sie neu geschaffen werden müssen, erzeugt ebenfalls ein ungutes Gefühl. So hört man gelegentlich Meinungsäußerungen wie diese: „Wir halten Populationen gefährdeter Arten heute am Leben wie einen todkranken Patienten auf der Intensivstation. Wenn wir mit den ständigen massiven Eingriffen aufhören, verschwinden die Arten. Ich fühle, dass dieses intensive Eingreifen irgendwie nicht in Ordnung ist, aber wir können doch andererseits die Arten nicht einfach so aufgeben!“

Auch Ansiedlungen von ex situ gezogenen Tieren und Pflanzen treffen oft auf intuitive Vorbehalte, besonders wenn es sich um eine massive Anreicherung handelt, die als unnatürlich empfunden wird: „Das ist für mich keine Natur mehr. Das ist ein Zoo/botanischer Garten!“ Der Gegensatz zwischen flächenhafter Belastung, Zersiedelung und industriell-agrarischer Ausbeutung natürlicher Lebensgrundlagen einerseits und dem krampfhaften Festhalten an einer fragwürdigen Idylle auf kleinen „Naturschutz-Inseln“ andererseits tritt immer krasser zutage, und man fragt sich immer öfter, ob das wirklich der Naturschutz sein soll, für den wir uns einsetzen und für den wir kämpfen.

Solche Intuitionen werden jedoch in Diskussionen besonders unter „Fachleuten“ selten artikuliert, denn meist herrscht Unsicherheit im Umgang mit Grundsatzfragen. Planer und Naturwissenschaftler neigen zudem oft dazu, die Äußerungen von naturschützerischen Intuitionen als „unangemessen emotional“ und „nicht fachlich“ abzuqualifizieren und damit vom Diskurs auszuschließen. Zu bedenken ist aber, dass es im Naturschutz immer auch um moralische Inhalte geht, und dass die Übereinstimmung mit unseren elementaren Intuitionen letztendlich das einzige Kriterium ist, das uns in moralischen Fragen zur Verfügung steht (Spaemann 1989: 165f.). Die Ausblendung normativer Grundsatzfragen kann zudem zu einer Art Überreaktion führen. So kann man regelmäßig erleben, dass Diskussionsteilnehmer plötzlich unreflektierte Extrempositionen einnehmen, was Streit und die Bildung unterschiedlicher „Lager“ zur Folge hat („Sukzessionisten gegen Pflegelaten“). Um diesen schon fast sprichwörtlich gewordenen Streit zu vermeiden, versuchen viele Akteure von vornherein, Wertediskussionen auszuklammern. Vielmehr versuchen sie, die Diskussion allein mit naturwissenschaftlichen, rechtlichen und ökonomischen Fakten sowie mit pragmatischen und strategischen Überlegungen zu bestreiten. Ungeklärte Wertkonflikte gären jedoch unterschwellig weiter, weshalb in einer solch oberflächlichen Diskussion ein befriedigender Konsens kaum möglich ist.

Folglich besteht eine wichtige Aufgabe darin, die Intuitionen zu ordnen und in tragfähige Argumente für den Naturschutzdiskurs zu „übersetzen“. Die Frage ist, ob ein „aktiver Naturschutz“ heute darin bestehen kann und soll, schädliche Einflüsse des Menschen mit weiteren Eingriffen ständig zu kompensieren. Dies impliziert Überlegungen dazu, in welchen Fällen und mit welcher Intensität in spontan ablaufende Prozesse eingegriffen werden sollte.

Um sich diesen Fragen zu nähern, sind einige Vorüberlegungen zu den Begriffen „Natur“ und „Naturnähe“ im Naturschutz notwendig. Eine differenzierte Rede über Naturnähe, die offen ist für verschiedene Blickwinkel natur- und geisteswissenschaftlicher Disziplinen, ist der Schlüssel zur Lösung vieler Probleme im Naturschutz. Dieses äußerst komplexe Thema kann hier nur angerissen werden. Weiterführende philosophische Arbeiten finden sich z.B. bei Birnbacher (2006) und Honnefelder (2011).So sind Irrtümer zu vermeiden, die auf einseitigen Betrachtungsweisen beruhen, wie der naturalistische Fehlschluss, man könne die Naturnähe rein naturwissenschaftlich bestimmen, oder auf der anderen Seite die kulturrelativistische Fehleinschätzung, es ginge einfach nur um eine gesellschaftliche Entscheidung, „welche Natur“ man „haben“ wolle.

3 Natur im Naturschutz

Ist die Unterscheidung von Natur und Menschenwerk im Naturschutz heute angesichts der allgegenwärtigen Umgestaltung der gesamten Biosphäre durch den Menschen überhaupt noch sinnvoll? Wie ein Naturschutz praktisch aussehen sollte, der auf diese Unterscheidung verzichten müsste, ist unklar. „Natur“ lässt sich bestimmen als dasjenige in unserer Welt, das nicht vom Menschen gemacht wurde, sondern weitgehend aus sich selbst entstanden ist, neu entsteht und sich verändert (Krebs 1997). Wie Birnbacher (2006: 1ff.) bemerkt, ist die Unterscheidung zwischen dem „Gewordenen“ und dem „Gemachten“, also Natur und Menschenwerk, eine fundamentale Orientierung im täglichen Leben des Menschen. Der Begriff „Natürlichkeit“ ist komparativ: Etwas ist also mehr oder weniger natürlich im Sinne von „weniger oder mehr vom Menschen beeinflusst“ (Gorke 2006).

Die Zuordnung „mehr oder weniger natürlich“ ist zunächst eine intuitiv vorgenommene Einstufung auf einer gedachten „Natürlichkeits-Skala“. Unsere Schutzgüter im heimischen Naturschutz kann man sich irgendwo im Mittelfeld dieser gedachten Skala vorstellen, da sie Teile einer verhältnismäßig stark vom Menschen beeinflussten Landschaft sind. Dinge, die übereinstimmend als sehr naturfern eingestuft werden, wie etwa ein Parkplatz, gehören zweifellos nicht zu der Menge der Schutzgüter im Naturschutz. Allerdings gibt es viele Grenzfälle: Wie stark etwa ein Lebensraum durch technische Pflegemaßnahmen zugerichtet und künstlich mit Arten angereichert sein darf, um noch als „Natur“ des Naturschutzes durchzugehen, dürfte jeder ein bisschen anders sehen (Romahn 2009: 115). Paradoxerweise kann also ein Zuviel an „Pflege“ im Naturschutz das Schutzgut zerstörten, anstatt es zu erhalten.

Gewisse Unterschiede in der intuitiven Einstufung der Naturnähe ergeben sich zweifellos durch unterschiedliche kulturelle und individuelle Deutungsmuster. Heißt das nun, dass eine „Natur-Kultur-Unterscheidung“ in Gänze kulturrelativ oder gar subjektiv willkürlich wäre? Mit Birnbacher (2006: 16) können wir diese Frage verneinen. Denn wie weit ein Gegenstand seine Existenz und Beschaffenheit menschlichen Einwirkungen verdankt und welche Eigenschaften er mit weitestgehend natürlich entstandenen Gegenständen gemeinsam hat, lässt sich empirisch untersuchen. Dabei lässt sich allerdings nicht die „Naturnähe“ oder „Hemerobiestufe“ wissenschaftlich als eine aggregierte Größe fassen, sondern die Eingriffe des Menschen betreffen eine ganze Reihe verschiedener Eingriffsdimensionen. Das heißt, eine Landschaft A kann in Hinblick auf den Parameter X (z.B. den Wasserhaushalt) naturnäher sein als eine Landschaft B, und gleichzeitig möglicherweise in Hinblick auf einen anderen Parameter Y (z.B. die Belastung mit Nährstoffen) weniger naturnah als B.

Unabdingbar, aber schwierig ist das Setzen von Referenzwerten, denn diese müssen Bezug nehmen auf möglichst naturnahe Referenzflächen und Referenzzustände. Solche zu finden ist nicht einfach, denn wo immer man in Mitteleuropa auch hingehen mag, der Mensch war immer schon da und hat in der Landschaft vielfältige Spuren hinterlassen. Außerdem können sich unter ursprünglich „künstlichen“ Ausgangsbedingungen, wie auf städtischen Brachen, mit der Zeit „wilde“, vielfältige Lebensgemeinschaften entwickeln – „wild urban woodlands“ nach Kowarik (2005). Die Bewertung der Eingriffe hängt auch von Gegebenheiten ab, die sich einer aktualistischen ökologisch-standortskundlichen Analyse entziehen.

4 Eingriffe im Namen des Naturschutzes – entscheidend ist das „Wie“!

Aber nun zurück zu der eingangs beschriebenen Skepsis von Naturschützenden gegenüber intensiven Eingriffen im Namen des Naturschutzes. Nur wenige Naturschützer befürworten eine strikte „Hands-off-Politik“ und sehen ganz generell in jedem Eingriff in die Landschaft und in jeder Art von Pflege ein Problem. Entscheidend ist also das „Wie“: Welche Art von Eingriffen wird als problematisch wahrgenommen?

Naturwissenschaftlich unterfütterbare Schlüsselbegriffe zur Differenzierung von Eingriffen in natürliche Systeme sind Eingriffshäufigkeit, Eingriffsumfang und Eingriffsintensität. Ein Grund für intuitives Unbehagen kann in einer hohen Eingriffsintensität liegen. So werden das Abbrennen von Heideflächen mitsamt der Humusschicht, das großflächige Abbaggern des gesamten Oberbodens oder ähnliche Extreminterventionen von vielen Menschen als unverhältnismäßige Schädigung eines Ökosystems empfunden. Auch die Eingriffshäufigkeit kann eine Rolle spielen. Wenn sich, wie in der Einleitung beschrieben, ein ursprünglich nährstofflimitiertes Ökosystem wie eine Zwergstrauchheide aufgrund starker Nährstoffeinträge so stark verändert hat, dass zur Kompensation der Einträge das Abschälen des kompletten Oberbodens in regelmäßigen kurzen Abständen nötig ist, um die ursprüngliche Artenzusammensetzung zu retten, kann auch die erhöhte Eingriffshäufigkeit als unakzeptabel angesehen werden. Eingriffe, bei denen große Flächen unter massivem Einsatz von Maschinenkraft für die Zwecke des Naturschutzes zugerichtet werden, werden skeptischer gesehen als Maßnahmen auf kleineren Flächen (Eingriffsumfang).

Oft treten diese Kriterien kombiniert auf. Folgendes Beispiel mag dies verdeutlichen: In einem Amphibientümpel, in den ex situ nachgezüchtete Rotbauchunken eingesetzt werden, wandern aufgrund der Nähe zu einem Fließgewässer immer wieder Fische ein, welche die Nachkommen der Unken fressen. Daher wird der Tümpel jedes Jahr im Winter komplett ausgebaggert, um die Fische zu vernichten. Hier haben wir es mit Eingriffen zu tun, die sowohl sehr intensiv sind als auch sehr häufig durchgeführt werden.

Von Bedeutung ist auch das Beurteilungskriterium „Lebensraumkontinuität“. Möchte man Reste historischer Kulturformationen wie Mager- und Trockenrasen, Heiden und Niedermoorgrünland erhalten, muss deren unrentabel gewordene Nutzung durch eine Pflege imitiert werden. Im Idealfall schließt die Pflege, wie etwa die Huteschafbeweidung durch einen „Naturschutzschäfer“, eine Pflegemahd oder eine extensive Beweidung mit Rindern, übergangslos an die historische Nutzungsform an und ist von der ökologischen Auswirkung her mit dieser vergleichbar. Das bedeutet für das Ökosystem einen behutsamen Übergang einer historisch gewachsenen Lebensgemeinschaft von ihrem oft Jahrhunderte langen Dasein als Teil einer Nutzlandschaft hin zum pflegebedürftigen Naturschutzobjekt. Da sich die Lebensgemeinschaft an diese spezielle raum-zeitliche Kombination von Eingriffen angepasst hat, werden durch eine solche „imitierende“ Art der Pflege meist verhältnismäßig wenige Organismen durch die menschlichen Eingriffe geschädigt und viele andere gefördert.

Anders ist die Situation, wenn in der Zwischenzeit die Nutzung eingestellt worden war und sich bereits Folgegesellschaften wie Röhrichte, Gebüsche und Vorwaldstadien gebildet haben. Möchte man die Fläche nun wieder in einen Zustand bringen, der demjenigen zum Zeitpunkt ihrer historischen Nutzung möglichst ähnlich ist, sind tief greifende technische Eingriffe nötig. Hierbei werden Organismen im großen Umfange geschädigt und vernichtet und das inzwischen entwickelte Ökosystem plötzlich auf einen geringeren Organisationsgrad zurückgeworfen. Solche Eingriffe empfindet ein sensibler Mensch eher als „Gewalt gegen die Natur“ und als ethisch nicht vertretbar. In der Regel ist ein solcher Eingriff, der schon in Richtung Restitution (Wiederherstellung) geht, umso schwerwiegender, je länger die Nutzungsaufgabe zurückliegt (vgl. Gorke 2010: 218ff.). Das Kriterium der Lebensraumkontinuität gilt allerdings nur, wenn die mit der kontinuierlichen Pflege verbundenen Eingriffe nicht derart schwerwiegend sind, dass sie von vornherein als unakzeptabel bewertet werden. Diskussionsbedürftig wäre etwa das Abbrennen ganzer Berghänge als Imitation einer traditionellen Niederwaldwirtschaft, um damit bestimmte Arten zu erhalten.

Welches sind nun die Gründe, weshalb viele Menschen intensive, großflächige, häufige Eingriffe im Namen des Naturschutzes ablehnen? Denkbar sind Gründe der Nachhaltigkeit, denn der Kampf gegen den Humus und ein großer Verbrauch von Ressourcen im Namen des Naturschutzes sind nicht gerade als nachhaltig einzustufen. Ein weiterer Faktor sind die ständig steigenden Kosten. Daher könnte man sich mit Recht im Namen einer vernünftigen Daseinsvorsorge gegen bestimmte, großflächig wirkende und stark invasive Formen des Naturschutzes aussprechen. Weiterhin könnte man versuchen, das Phänomen anhand von ästhetischen Argumenten sowie Argumenten des Heimatschutzes zu erklären, denn erkennbar großflächig maschinell zugerichtete Flächen werden als hässlich empfunden, und umwälzende Änderungen im Umfeld des Menschen rufen Unsicherheit hervor. Im Folgenden wird jedoch deutlich werden, dass diese Argumente zwar richtig sind, den Kern des Problems aber nicht treffen.

5 „Faking Nature“

Die Frage nach der Qualität von Eingriffen betrifft auch deren Intentionalität. So ist es ein deutlicher Unterschied, ob Menschen in die Natur eingreifen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, und dabei als „unfunktionelle Zufälligkeit“ (Konold 1996: 121) artenreiche Landschaften entstehen, oder ob im Namen des Naturschutzes mit den Ziel eingegriffen wird, den Artenreichtum zu erhalten oder gar neu zu produzieren. Ob die Samen einer seltenen Pflanzenart an den Hufen einer Wanderschafherde oder an den Füßen von Spaziergängern kleben bleiben und auf diese Weise verbreitet werden, oder ob die Pflanzen ex situ aus Samen nachgezüchtet und im Naturschutzgebiet eingepflanzt worden sind, ist beileibe nicht einerlei, auch wenn das Ergebnis oberflächlich betrachtet identisch zu sein scheint.

Ein Botaniker erklärte einmal, dass ein angepflanztes Vorkommen für ihn „entwertet“ sei (vgl. Romahn 2009). Wie könnte dies zu erklären sein? Birnbacher (2006: 70ff.) weist darauf hin, dass unsere Wertschätzung von Natur in hohen Maße in ihrer Unabhängigkeit von unserem Willen und ihrer Zweckfreiheit, Autonomie und Spontanität begründet sei. Da in der Lebenswelt des Menschen die Zweckrationalität so dominant geworden sei, dass sie zunehmend als Stressfaktor wahrgenommen werde, sehne sich der Mensch nach einer durch Zweckfreiheit und Autonomie gekennzeichneten Gegenwelt. Somit wird verständlich, warum ein bis ins letzte Detail durchgeplantes, mit seltenen Arten künstlich angereichertes und technisch zugerichtetes Naturschutzgebiet unser Naturerleben empfindlich stören kann. Wenn ein Stück Natur nur noch als „Habitat“ gefährdeter „Zielarten“, als eine Art Matrix für eine wie auch immer geartete „Biodiversität“ oder als museale „Natur-Erlebniskulisse“ für den Erholung suchenden Menschen instrumentalisiert wird, ist die „Gegenwelt“-Dimension des Naturerlebens zerstört. Zumindest ist sie es dann, wenn diese Instrumentalisierung für Besucher deutlich erkennbar ist, etwa durch eine übermäßige Ausrüstung von Schutzgebieten mit Artenschutz-Requisiten wie Lesesteinhaufen und nierenförmigen Amphibien-Tümpeln.

Fokussiert sich die Betrachtung allerdings lediglich auf die Qualität des menschlichen Naturerlebens, also auf eine Form menschlichen Eigeninteresses, dann wäre eine Instrumentalisierung in Ordnung, so lange die Menschen nichts von ihr bemerkten und sich ungestört in ihren „Gegenwelt-Phantasien“ ergehen könnten. Dies wäre durch eine Herrichtung der Lebensräume zu bewerkstelligen, dessen Ergebnis möglichst nah am naturnahen Vorbild ist, oder zumindest nah an dem, was landläufig dafür gehalten wird. Ziel wäre also eine täuschend echte, perfekte Inszenierung „künstlicher Naturnähe“. Je weniger die Menschen über die Natur wüssten, desto glücklicher wären sie mit dem, was ihnen angeboten wird, und desto einfacher gelänge diese Täuschung („Wie wunderbar, ist das nicht Natur pur?“). Es dürfte kaum nötig sein zu betonen, dass so ein „Naturschutz-Fake“ unlauter und nicht akzeptabel wäre (zur Theorie des „Faking Nature“ vgl. Elliott 1982). Die Wahrheit herauszufinden, hieße, enttäuscht zu werden.

Die entgegengesetzte und kostengünstigere Variante einer Täuschungs-Praxis könnte darin bestehen, den Menschen einfach einzureden, dass die Strukturen, die innerhalb wirtschaftlicher Zwänge in hochgradig veränderten und belasteten Landschaften zufällig nebenbei entstehen, die „wahre Natur“ seien. Dann würde es uns ähnlich ergehen wie jenen bedauernswerten Kindergartenkindern, die man anlässlich eines „Naturerlebnistages“ im Auto aufs Land fahren und barfuß in der so genannten „Au“ waten ließ, einem eingetieften, begradigten und verschmutzten Abflussgraben, um ihnen ein besonderes „Naturerlebnis“ zu bescheren.

6 Naturschutz als Mitweltschutz

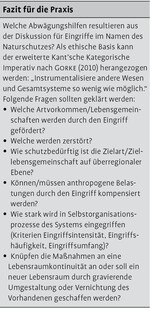

Wie unschwer zu erkennen ist, lassen sich naturschützerische Intuitionen nicht ausschließlich auf menschliches Eigeninteresse zurückführen, wie heute oft behauptet wird. Stünde letztendlich nur der Mensch im Mittelpunkt der Überlegungen, folgte daraus die vollständige Verzweckung der natürlichen Mitwelt (zur Philosophie der Mitwelt vgl. Meyer-Abich 1997). Dieser Gedanke ist für viele Naturschützende jedoch unerträglich, denn sie sind der Überzeugung, dass unserer Mitwelt, genau wie unseren Mitmenschen, ein Eigenwert zukommt, der unabhängig ist von menschlichen Nutzenerwägungen (z.B. Gorke 1999). Hieraus folgt wiederum, dass es falsch ist, nur Arten der Roten Listen und der Anhänge der FFH-Richtlinie, gefährdeten Biotopen, schönen Landschaftsbildern und anderen klassischen Wertträgern des verbandlichen, amtlichen und planerischen Naturschutzes einen Wert zuzuerkennen, und alles andere als frei verfügbaren und zu entsorgenden „Biomüll“ anzusehen. Ist nicht als Alternative ein Naturschutz denkbar, der seine Ziele mit Respekt vor dem Seienden zu erreichen versucht? In einer Naturschutzpraxis, die Eigenwerte unserer Mitwelt respektiert, sollte der erweiterte Kant´sche Kategorische Imperativ gelten: „Instrumentalisiere andere Wesen und Gesamtsysteme so wenig und so schonend wie möglich!“ (Gorke 2010: 113). Hieraus lässt sich für den Naturschutz die Forderung ableiten, so wenig wie möglich in natürliche Prozesse einzugreifen.

Was sollen wir in der praktischen Naturschutzarbeit also tun? Menschen, die an einfachen und kostengünstigen Lösungen interessiert sind, schlagen an dieser Stelle oft vor, einfach alle Pflegeeingriffe in Naturschutzflächen aufzugeben. Leider ist die Sache komplizierter. Bekanntlich würden ohne Pflege viele Arten endgültig aus unserer Landschaft verschwinden, denn angesichts der starken Belastungen der Ökosysteme würden sich vor allem die wenigen konkurrenzstarken Arten, die schon außerhalb der Schutzgebiete die Szene beherrschen, auf Kosten schwächerer Arten ausbreiten. Folglich ist es nicht ratsam, auf Eingriffe vollständig zu verzichten. Um zu einer tragfähigen Entscheidung zu gelangen, muss abgewogen werden: Wie häufig, wie intensiv und wie großflächig soll eingegriffen werden? In vielen Fällen dürfte sogar die moralische Pflicht bestehen, anthropogene Belastungen mit Hilfe von Pflegeeingriffen in einem gewissen Umfang zu kompensieren.

Grundsätzlich gilt: Je schutzbedürftiger eine Art oder Lebensgemeinschaft auf überregionaler Ebene ist, desto eher sind Eingriffe tolerabel oder sogar geboten. An dieser Stelle sind also nicht nur die regionale, sondern auch die überregionale und gegebenenfalls auch die globale Situation von Arten und Lebensgemeinschaften zu berücksichtigen. Wie oben erläutert, gehen Eingriffe mit dem Ziel der Förderung bestimmter Arten und Artengruppen jedoch immer auf Kosten anderer Artengruppen und auf Kosten der Selbstorganisationsprozesse des Systems. Innerhalb eines Naturschutzes, der vom Respekt für die Mitwelt getragen wird, darf man diese Tatsache nicht einfach ausklammern. In der Praxis sind daher folgende Fragen von Bedeutung: Knüpfen die Maßnahmen an eine gewisse Lebensraumkontinuität an oder soll ein neuer Lebensraum durch gravierende Umgestaltungen oder gar Vernichtung des Vorhandenen geschaffen werden? Als Abwägungshilfe sollten hier die oben erläuterten Kriterien Eingriffshäufigkeit, Eingriffsumfang, Eingriffsintensität und Lebensraumkontinuität zum Tragen kommen, die naturwissenschaftlich operationalisiert werden können.

Wenn nun nicht nur die klassischen Wertträger im Naturschutz zählen, sondern auch der Rest unserer natürlichen Mitwelt, können wir dann im Naturschutz vor lauter Wertkonflikten überhaupt noch handeln? Die erforderlichen Abwägungen machen den Naturschutz möglicherweise noch schwieriger, als er ohnehin schon ist. Die Entscheidungen sollten aber nicht nach Geschmack und Belieben einzelner Naturschützer oder allein aufgrund strategischer oder politischer Überlegungen fallen, denn sie bedürfen einer ethischen Fundierung. Einen Vorschlag für Entscheidungsprinzipien und- Kriterien im Rahmen einer Eigenwert-Ethik bringt Gorke (2010).

Zusätzlich ist eine Menge Wissen über Arten, Lebensgemeinschaften und Ökosysteme als Grundlage solcher Abwägungen nötig. In vielen Fällen dürfte trotz allem ein schlechtes Gewissen schon vorprogrammiert sein. Wenn man beispielsweise einen Vorwald roden muss, weil man sich dafür entschieden hat, einen gefährdeten Magerrasen wiederherzustellen, ist es möglicherweise angebracht, dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Je offener wir sind gegenüber der Präsenz von Werten, desto unvermeidlicher ist es, dass Wertkonflikte über uns hereinbrechen (Nussbaum 1986: 75). Mit diesen Konflikten müssen wir vernünftig umzugehen lernen, denn schließlich geht es im Naturschutz um die Bewältigung von Problemen, nicht um deren Verdrängung und die Herstellung falscher Harmonie. Daher sollten Wertkonflikte offen diskutiert werden, wobei es wichtig ist, die Diffamierung Andersdenkender im Namen einer falsch verstandenen Partei-, Behörden- oder Verbandsraison zu vermeiden.

7 Mut zur Realität

Angesichts des rasanten Artenschwundes besonders in agrarisch geprägten Landschaften neigen heute viele Naturschützende dazu, sich voll auf die verbliebenen, formal gesicherten Naturschutz-„Inseln“ zu stürzen und dort verzweifelt gegen die immer stärker werdende Belastung von außen anzukämpfen, um die letzten Artvorkommen zu halten und die „Verschlechterung“ gemäß FFH-Richtlinie zu verhindern. Ein solcher Naturschutz könnte letztlich zu einer Art „Dauer-Ex-situ-Schutz“ in einem naturhistorischen Freiland-Museum führen. Außerhalb dieser „Inseln“ sind schon heute viele Arten nicht mehr lebensfähig, in Zukunft werden noch mehr Arten dauerhaft von intensiven Naturschutzmaßnahmen abhängig sein. Naturschutz als ständiges und umfassendes Ökomanagement („Design“) in einer durchrationalisierten Welt – eine düstere Zukunftsvision. Das intuitive Unbehagen, das Naturschützende angesichts dauerhaft stark invasiver Naturschutzmaßnahmen befällt, sollte als Warnsignal ernst genommen werden.

Wichtig ist erst einmal, sich nicht nur darüber zu verständigen, dass Arten erhalten werden sollen, sondern auch wie und in welcher Form dies geschehen soll. Sollen Arten- und Lebensraumschutz-Ziele langfristig realistisch sein, brauchen wir größere Schutzlandschaften auf geringem Nährstoffniveau und mit einem naturnahen Wasserhaushalt. Die Belastungen, die heute von der intensiv agrarisch genutzten Landschaft ausgehen, müssen stark reduziert werden. Wie Gorke (1999: 308) ausführt, ist das heutige Artensterben die Folge des verschwenderischen Lebensstils eines kleinen Teils der Menschheit. Da ein dauerhaft stark invasiver Naturschutz auf „Inseln“ inmitten einer hochgradig belasteten Landschaft weder zukunftsfähig noch ethisch tolerabel ist, wird der Naturschutz der Zukunft vermehrt Debatten über einen nachhaltigen und naturschonenden Lebensstil einschließen müssen.

Literatur

Birnbacher, D. (2006): Natürlichkeit. De Gruyter, Berlin.

Elliott, R. (1982): Faking Nature. Inquiry 25, 81-93.

Gorke, M. (1999): Artensterben – Von der ökologischen Theorie zum Eigenwert der Natur. Klett Cotta, Stuttgart.

– (2006): Prozessschutz aus Sicht einer holistischen Ethik. Natur und Kultur 7 (1), 88-107.

– (2010): Eigenwert der Natur – ethische Begründungen und Konsequenzen. Hirzel, Stuttgart.

Honnefelder, L. (2011): Welche Natur sollen wir schützen? Bup Berlin University Press.

Konold, W. (1996): Von der Dynamik einer Kulturlandschaft – das Allgäu als Beispiel. In: Konold, W., Hrsg., Naturlandschaft Kulturlandschaft – die Veränderung der Landschaft nach der Nutzbarmachung durch den Menschen, Ecomed, Landsberg.

Kowarik, I. (2005): Wild urban woodlands: Towards a conceptual framework. In: Kowarik, I., Körner, S., eds., Wild urban woodlands, New perspectives for urban forestry, Heidelberg.

Krebs, A. (1997): Naturethik im Überblick. In: Krebs, A., Hrsg., Naturethik – Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, Suhrkamp, Frankfurt a.M.

Lütt, S. (2009): (Wieder-)Ansiedlungsprojekte von gefährdeten Pflanzenarten in Schleswig-Holstein. Kiel. Not. Pflanzenkd. 36 (2), 119-129. http://ag-geobotanik.de/Kieler_Notizen/KN36_ 09/KN36LuettWiederansiedlungsprojekte.pdf.

Meyer-Abich, K.M. (1997): Praktische Naturphilosophie – Erinnerung an einen vergessenen Traum. C.H. Beck, München.

Nussbaum, M. (1986): The fragility of goodness. Cambridge University Press.

Romahn, K. (2009): Die Arnika im Käfig – einige kritische Überlegungen zu (Wieder-) Ansiedlungen gefährdeter Pflanzenarten. Kiel. Not. Pflanzenkd. 36 (2): 95-103. http://ag-geobo tanik.de/Kieler_Notizen/KN36_09/KN36Rom ahnArnika_im_Kaefig.pdf

Spaemann, R. (1989): Glück und Wohlwollen – Versuch über Ethik. Klett-Cotta, Stuttgart.

Anschrift der Verfasserin: Dr. Katrin Romahn, Lange Reihe 14d, D-24244 Felm, E-Mail kieckbusch-romahn@gmx.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.