Mehrjährige Zielartenkartierung in einem Flurneuordnungsverfahren

Abstracts

Um Praxiserfahrungen zum Zielartenansatz in einem konkreten Flurneuordnungsverfahren zu gewinnen, startete 2001 im Auftrag des Landesamtes für Flurneuordnung Baden-Württemberg eine Langzeitstudie. Basierend auf Vorkommen empfindlicher Zielarten wurde ein Konzept zu deren Erhaltung entwickelt und umgesetzt. Dieses besteht aus einem Verbund von Pflegegebieten mit einem spezifischen, auf die ökologischen Ansprüche der Zielarten ausgerichteten Nutzungs- und Pflegemanagement. Die Wirkung der Maßnahmen wurde über ein Zielartenmonitoring kontrolliert.

Vorgestellt werden erste Ergebnisse und vorläufige Tendenzen. Die deutlich erkennbaren Zunahmen an Individuen der Zielarten in den eingerichteten Pflegegebieten lassen auf eine erfolgreiche Umsetzung der artspezifischen Maßnahmen schließen. Durch eine Optimierung der Habitate der Zielarten in den Pflegegebieten konnten Lebensraumverluste, z.B. durch Nutzungsänderungen, Schlagvergrößerungen und Wegebau, aufgefangen werden, so dass die Gesamtpopulationsgröße der Zielarten im Flurneuordnungsgebiet erhalten, teilweise sogar verbessert werden konnte.

Die Ergebnisse stützen den Ansatz, Zielarten systematisch in Flurneuordnungsverfahren zu berücksichtigen, wie dies die Ökologische Ressourcenanalyse für Baden-Württemberg vorsieht.

Long-term Monitoring of Target Species During Land Consolidation – Development and validation of conservation measures for species and biotopes

In the year 2001 the state agency for land consolidation in Baden-Württemberg initiated a long-term study to gain practical experience with the target species concept in a real land consolidation procedure. Based on the ecological requirements of sensitive target species occuring in the area a concept was developed for their conservation. It consists of a network of biotopes with an optimised land-use management. The effects of the concept were controlled by monitoring the target species.

The paper is presenting first results and preliminary tendencies. The clear increase of individuals of the target species within the biotopes indicates the success of the species-specific measures. Losses of habitats occurring due to changes of the land-use management and road construction could be compensated by optimising the habitats of the target species within the biotopes. Alltogether the total number of individuals of the target species within the land consolidation area was stabilised and partially increased as a result of the measures taken. These results support the approach to systematically use target species in land consolidation procedures as suggested by the “Concept of Ecological Resource Analysis of Baden-Württemberg”.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Förderung empfindlicher Zielarten bietet einen effektiven und zielorientierten Ansatz, um der Gefährdung von Arten der offenen, landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft entgegenzuwirken. Zielarten-Kollektive sind Repräsentanten von bestimmten Lebensgemeinschaften. Als Grundlage für die Auswahl der Zielarten dient das Zielartenkonzept Baden-Württemberg (ZAK, Reck et al. 1996, Walter et al. 1998), das vorrangige Arten- und Biotopschutzziele für Naturräume über Landes- und Naturraumarten sowie über besonders empfindliche und anspruchsvolle zielorientierte Indikatorarten formuliert.

Um Praxiserfahrungen zum Zielartenansatz für künftige Planungen in Flurneuordnungsverfahren zu gewinnen, wurde 2001 im Auftrag des Landesamtes für Flurneuordnung Baden-Württemberg (seit 2009 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg) eine Langzeitstudie begonnen. Zentrale Fragestellung war, ob und wie besonders empfindliche Zielarten bei gezielter Umsetzung artspezifischer Maßnahmen in einem Flurneuordnungsverfahren erhalten und gefördert werden können. Hierfür wurde die Bestandssituation ausgewählter Zielarten in einem Flurneuordnungsverfahren ermittelt, ein spezifisches Konzept für deren Erhalt entwickelt sowie über ein Monitoring die Wirkung der umgesetzten Maßnahmen beobachtet. Die ersten Ergebnisse und Bestandstrends nach der Flurneuordnung werden nun in einer Zwischenbilanz vorgestellt.

2 Untersuchungsgebiet

Das ca. 250 ha große Flurneuordnungsgebiet Rosenberg-Hummelsweiler im Naturraum Schwäbisch-Fränkische Waldberge liegt in Baden-Württemberg. Die ackerbaulich geprägte Landschaft weist eine starke Grünlanddurchmischung mit zwei vernässten Talmulden entlang des Glas- und des Grunbaches auf (s. Abb. 1). Typisch für diese Grünlandflächen auf wechselfeuchten und frischen Standorten ist eine hohe Dichte des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis). Im Jahr 2005 erfolgte die Besitzeinweisung der in der Flurneuordnung neu gebildeten Flurstücke. Die kleinparzellierte Nutzung mit auffallend vielen Grenzrainen verschwand, ohne allerdings den Grünlandanteil zu verändern.

3 Zielarten

3.1 Zielartenauswahl

Das Zielartenmonitoring wurde zunächst mit dem Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous), einer europarechtlich relevanten Art, die in Anhang II und IV der FFH-Richtlinie geführt wird, begonnen. Um ein Zielartenkollektiv mit unterschiedlichen ökologischen Anspruchstypen zu bilden, wurden weitere schutzbedürftige Arten aus mehreren Artengruppen (s. Textkasten) in das Konzept einbezogen.

Als Grundlage diente das Zielartenkonzept Baden-Württemberg (ZAK, Reck et al. 1996). Mittlerweile steht für eine systematische Zielartenauswahl ein anwenderfreundliches EDV-Tool zum Zielartenkonzept Baden-Württemberg zur Verfügung (Geissler-Strobel et al. 2003, 2006, MLR & LUBW 2009).

Schwerpunkt der Langzeitstudie bilden mit der FFH-Art Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) und der Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) zwei Landesarten, die zugleich zielorientierte Indikatorarten sind (Reck et al. 1996). Ergänzend wurden drei regional bedeutsame Naturraumarten in das Zielartenkollektiv aufgenommen (s. Textkasten). Die Trollblume (Trollius europaeus) ist mittlerweile als Kennart zur Erfassung von artenreichem Grünland für ein bundesweites Biodiversitätsmonitoring vorgeschlagen worden (Oppermann et al. 2009).

3.2 Methode

Während die Erfassung der Landesarten (Maculinea nausithous und Stethophyma grossum) jeweils flächendeckend in allen potenziell geeigneten Habitaten des Flurneuordnungsgebietes erfolgte, wurden die Naturraumarten auf 9 repräsentativen Probeflächen (Feuchtlebensräumen und extensiv genutzte Grünlandbiotope) kartiert. Die Bestandserhebungen mit Zählungen der Individuen fanden statt für:

Maculinea nausithous: jährlich von 2001 bis 2004 sowie 2007 jeweils zur Haupt-flugzeit der Art von Mitte Juli bis Anfang August auf allen Grünlandflächen und Säumen mit blühenden Beständen der Eiablagepflanze Sanguisorba officinalis (Kartierzeit je Jahr ca. 15 Stunden).

Stethophyma grossum: jährlich von 2002 bis 2004 sowie 2007 auf allen feuchten und nassen Grünlandstandorten durch schleifenförmiges Abschreiten im Abstand von 3–5m (Kartierzeit je Jahr: ca. 12 Stunden).

Melitaea diamina: in den Jahren 2003, 2007 und 2009 zur Hauptflugzeit Mitte Juni (Kartierzeit je Jahr: ca. 2 Stunden).

Trollius europaeus, Dactylorhiza majalis agg. und Dactylorhiza incarnata: jeweils in den Jahren 2004, 2007 und 2008 Mitte Mai (Kartierzeit je Jahr: ca. 4 Stunden). Da die zwei Knabenkrautarten bei gemeinsamen Auftreten häufig hybridisieren, wurden sie nicht getrennt erfasst.

4 Maßnahmenkonzept

Ein Jahr vor der Neuzuweisung der Flurstücke wurde ein Maßnahmenkonzept zur Erhaltung der schutzbedürftigen Zielarten im Flurneuordnungsgebiet entwickelt. Ziel war es, durch ein Maßnahmenkonzept in der Summe so viele Habitatangebote für die Zielarten zu erhalten bzw. neu zu entwickeln, dass im Gebiet überlebensfähige Vorkommen dieser Arten mit mindestens gleicher Populationsgröße wie vor der Flurneuordnung gesichert werden.

Basierend auf den Kartierergebnissen von 2001 bis 2004 zur Verbreitung der Zielarten und dem Entwicklungspotential der Flächen kam es zur Auswahl geeigneter Pflegegebiete, für die jeweils spezifische, an die ökologischen Ansprüche der Zielarten angepasste Nutzungs- und Pflegemaßnahmen erarbeitet wurden. Neben einer extensiven zweischürigen Grünlandnutzung mit verschiedenen Schnittvarianten wurden auch selten gemähte Feucht- und Saumbiotope in das Pflegemosaik einbezogen (Abb. 2 und 3). So ist ein früher erster Schnitt in den ersten drei Juniwochen mit einer zweiten Mahd im September an die Larvalentwicklung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings angepasst. Dagegen fördert ein Schnitt ab Mitte/Ende Juni die Trollblumen- und Knabenkrautvorkommen. Ein Pflegeschnitt pro Jahr oder alle zwei Jahre jeweils im Herbst wurde für Feuchtbiotope mit geringer Produktivität oder für Begleitsäume empfohlen, um Saumarten wie den Baldrian-Scheckenfalter oder auf mageren Standorten, die Knabenkrautarten zu erhalten. Säume wirken sich zudem günstig auf die Populationsentwicklung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings aus (Geissler-Strobel 1999, Stettmer et al. 2008). Insbesondere das räumliche Nebeneinander unterschiedlich genutzter Feuchtlebensräume beeinflusst positiv die Sumpfschreckenvorkommen (Detzel 1998, Maas et al. 2002).

Nahezu das gesamte empfohlene Maßnahmenkonzept für den Arten- und Biotopschutz konnte durch die Zuweisung geeigneter Flächen umgesetzt werden. Die Flächensicherung erfolgte über den Grundstückserwerb durch das Land Baden-Württemberg und die Gemeinde Rosenberg sowie über Ausgleichsmaßnahmen in der Flurneuordnung. Die praktische Umsetzung der Maßnahmen wird durch die Landschaftserhaltungsverbände Ostalbkreis und Schwäbisch Hall koordiniert. Die Gesamtmaßnahmenfläche beträgt ungefähr 8,7ha (s. Abb. 2). In drei Pflegegebieten (P7, P8, P9) kam es zudem zu einem vorzeitigen Beginn der Pflegemaßnahmen (seit 2003). Die restlichen Pflegegebiete folgten 2006 nach der Besitzeinweisung.

5 Ergebnisse und Diskussion der Bestandsentwicklung der Zielarten

5.1 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

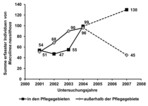

In den Jahren vor der Flurneuordnung 2001 bis 2004 betrug die Summe der jährlich im Gesamtgebiet beobachteten Individuen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings zwischen 105 und 195 Tiere. Danach, im Jahr 2007, wurden zwar mit 175 Individuen weniger als 2004, aber mehr als in den Jahren 2001 bis 2003 erfasst (s. Abb. 4). Somit lag die Bestandsgröße von Maculinea nausithous nach der Flurneuordnung im oberen Bereich der vorherigen Untersuchungsjahre.

Allerdings änderte sich die Verbreitung der Art im Flurneuordnungsgebiet zugunsten der Pflegegebiete. So reduzierte sich die Fläche besiedelter und auch potenziell besiedelbarer Habitate außerhalb der Pflegegebiete (s. Abb. 5), da es durch Nutzungsänderungen wie Grünlandumbruch und Wegebau zu deutlichen Lebensraumverlusten der Zielart kam. Diese wurden durch Habitatoptimierungen innerhalb der Pflegegebiete aufgefangen. So waren in fünf von sechs Pflegegebieten, in denen durch geeignete Maßnahmen eine Förderung der Zielart angestrebt wurde Bestandszunahmen feststellbar (in P4, P5, P6a, P7, P8,).

In der Summe waren die Bestände von M. nausithous in den Pflegegebieten im Jahr 2007 um den Faktor 2,5 höher als im Mittel der ersten Jahre (2001 bis 2003, Abb. 4). Um 30 % stieg von 2004 bis 2007 der Zielartbestand in den Pflegegebieten an. Verantwortlich für die Zunahme bereits im Jahr 2004 waren wahrscheinlich die vorgezogenen Maßnahmen (seit 2003) in drei Pflegegebieten als auch, der extreme Hitzesommer 2003. Auf vielen Flächen im Gebiet kam es 2003 wahrscheinlich zu überdurchschnittlich vielen Eiablagen (optimale Bedingungen zur Flugzeit, seltenere Mahd), die 2004 zu hohen Individuenzahlen führten.

Insgesamt wurde 2007 sowohl der Großteil der besiedelten Flächen als auch 75 % der Individuen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings in den Pflegegebieten erfasst (Abb. 4 und 5). Als Ursache für die positive Bestandsentwicklung in den Pflegegebieten werden die optimalen Schnittzeitpunkte, angepasst an die Larvalentwicklung von M. nausithous, angenommen. Auf den Fildern, bei Stuttgart, kam es bereits zwei Jahre nach der Umnutzung von Pflegeflächen zu Bestandszuwächsen der Zielart um den Faktor 7,5 (Geissler-Strobel 1999). Bei Tagfaltern treten allerdings witterungsbedingt größere inter-annuelle Abundanzschwankungen auf (Brunzel et al. 2008, Settele et al. 1999). Für Maculinea nausithous werden Schwankungen von 50 % zwischen zwei Jahren regelmäßig beobachtet (Stettmer et al. 2001). Deshalb sind die hier dargestellten Veränderungen als erste Tendenz zu werten, zumal im Jahr 2006, also vor der letzten Kartierung, zur Flugzeit der Art der wärmste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen in Deutschland gemessen wurde (DMG 2007).

5.2. Sumpfschrecke (Stethophyma grossum)

Die Populationsgröße der Sumpfschrecke stieg im Flurneuordnungsgebiet über den gesamten Untersuchungszeitraum stetig von 195 erfassten Tieren im Jahr 2002 auf insgesamt 1220 im Jahr 2007 an. Bemerkenswert ist, dass nicht nur innerhalb der Pflegegebiete deutliche Zuwächse stattfanden, sondern dass auch außerhalb der Pflegegebiete ein signifikanter linearer Anstieg erkennbar ist (α=0,05; s. Abb. 6). Dennoch nahm der Sumpfschreckenbestand von 2002 bis 2007 in den Pflegegebieten mit dem Faktor 7,5 von 118 auf 883 Tiere stärker zu als außerhalb, wo er um das 4,4-fache von 77 auf 337 Individuen anstieg.

Im Unterschied zu M. nausithous konnte die Sumpfschrecke auf allen im Jahr 2002 besiedelten Flächen in 2007 wieder nachgewiesen werden. Durch die Flurneuordnung kam es bislang nur geringfügig durch den Wegebau zu einer Verkleinerung von zwei Lebensraumflächen. Zu den stärkeren Bestandszuwächsen der Sumpfschrecke in den Pflegegebieten trugen sicherlich die extensiven Pflegemaßnahmen mit einer räumlich-zeitlich gestaffelten Nutzung bei, die negative Auswirkungen einer Mahd durch das Vorhandensein von Rückzugsflächen minderten (Kiel 1999, Krause 1996).

Eine besonders starke Erhöhung der Siedlungsdichte von 90 (in 2002) auf 615 (in 2007) Individuen war im Pflegegebiet P9 zu beobachten. Allein auf dieser Fläche wurde in allen Jahren ungefähr die Hälfte der Sumpfschreckenpopulation des Flurneuordnungsgebietes erfasst. Vermutlich führten erhöhte Siedlungsdichten zu einem stärkeren Migrationsdruck hin zu bislang unbesiedelten aber standörtlich geeigneten Habitaten im Umfeld. So konnten 2007 viele neue Fundorte nicht nur in mehreren Pflegegebieten (z.B. P1, P4 und P8), sondern auch außerhalb derer entdeckt werden (s. Abb. 7). Bei den neu besiedelten Flächen außerhalb der Pflegegebiete handelt es sich allerdings meist um kleinflächige, feuchte Senken mit geringer Individuenzahl.

Für die Bestandszuwächse und Expansion des Areals der Sumpfschrecke im gesamten Flurneuordnungsgebiet waren offenbar auch pflegeunabhängige Faktoren entscheidend. Am wahrscheinlichsten erscheinen klimatische. Seit 2003 wurden von Trautner & Hermann (2008) auf 13 standörtlich geeigneten Flächen im Großraum Stuttgart Neunachweise der Art, ohne erkennbare Verbesserung des Habitatangebotes, festgestellt. Sie vermuten, dass klimatische Veränderungen im Winterhalbjahr die Embryogenese durch ein erhöhtes Kontaktwasserangebot der Eipakete begünstigen könnte. Eine ausreichende Bodenfeuchte von Herbst bis Frühjahr scheint der Schlüsselfaktor für das Vorkommen der Art in Mitteleuropa zu sein (Marzelli 1997), da ihre überwinternden Eier eine geringe Trockenresistenz haben (Ingrisch 1983). Allerdings fördern auch trockenwarme Sommermonate durch mehr Eiablagen sowie wärmere Winter durch eine geringere Mortalität der überwinternden Eier, Bestandszuwächse bei Heuschrecken (Köhler & Brodhun 1987, Remmert 1979). Erhöhte Temperaturen in den Frühjahrsmonaten beschleunigen die Larvalentwicklung (Smettan 2008) und verlängern somit die Reproduktionsphase. Zusätzlich fanden die letzten zwei Kartierungen (2004 und 2007) jeweils nach sehr warmen Vorjahren statt. Der lineare Anstieg der Individuenanzahl über die Zeit (Abb. 6) lässt vermuten, dass ein bis dato für die Sumpfschrecke begrenzend wirkender übergeordneter Schwellenwert überschritten wurde, der den Zuwachs auslöste. Inwieweit sich das Pflegekonzept weiterhin positiv auswirkt, bliebt deshalb abzuwarten.

5.3 Naturraumarten

Alle drei Naturraumarten zeigten durch die Pflegemaßnahmen in der Summe eine positive Bestandsentwicklung. So verdoppelten sich die Bestände des Baldrian-Scheckenfalters und der Trollblume (Tab. 1). Um mehr als das 5-fache von 23 auf 132 blühende Exemplare nahm der Bestand der Knabenkräuter über den gleichen Zeitraum zu. Zudem konnten die Knabenkräuter in mehreren Pflegegebieten in denen 2004 kein Nachweis erbracht wurde in 2007 und 2008 erfasst werden. Insgesamt waren positive Bestandsentwicklungen der drei Naturraumarten vor allem in zwei Pflegegebieten (P7 und P9) mit vorgezogenem Maßnahmenbeginn zu beobachten.

6 Beurteilung des Maßnahmenkonzeptes

Die bisher positiven Bestandsentwicklungen aller Zielarten in den Pflegegebieten nach der Flurneuordnung bestätigen eine erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen. Diese erste positive Zwischenbilanz deutet an, dass bei systematischer Berücksichtigung der Belange vorrangiger Zielarten – als empfindlichste Repräsentanten der Artenvielfalt - die Eingriffe im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren kompensiert werden können und sich die Situation ggf. sogar noch verbessern lässt. Dies setzt aber voraus, dass die Zielarten systematisch in Flurneuordnungsverfahren berücksichtigt werden, wie dies die Ökologische Ressourcenanalyse für Baden-Württemberg vorsieht (Oppermann et al. 2008) und dass erfahrene Tierökologen mit der Bestandsanalyse und Konzeption der Maßnahmen betraut werden.

Dank

Mein Dank geht an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, durch dessen finanzielle Unterstützung das Projekt ermöglicht wurde. Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau Dr. Sabine Geißler-Strobel (Tübingen).

Literatur

Bellmann, H. (1993): Heuschrecken beobachten, bestimmen. 2. Aufl., Naturbuch, Augsburg, 349S.

Breunig, T., Demuth, S. (1999): Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen Baden-Württembergs. http://www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/50107/pas02.html?COMMAND=DisplayBericht&FIS=200&OBJECT=50107&MODE=BER&RIGHTMENU=NO (letzter Zugriff 07.11.2010).

Brunzel, S., Bussmann, M., Obergruber, H. (2008): Deutliche Veränderungen von Tagfalterzönosen als Folge von Ausbreitungsprozessen. Erste Ergebnisse eines Monitorings über 17 Jahre. Natur und Landschaft 83 (6), 280-287.

Detzel, P. (1998): Die Heuschrecken Baden-Württembergs. Ulmer, Stuttgart, 580S.

DMG (Deutsche Meteorologische Gesellschaft, 2007): Stellungnahme der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft zur Klimaproblematik, 09.10.2007. http://www.dmg-ev.de/gesellschaft/stellungnahmen/Klimastatement_dmg_2007_09_10_c2.pdf (letzter Zugriff: 07.11.2010).

Ebert, G., Hofmann, A., Meineke, J.-U., Steiner, A., Trusch, R. (2005): Rote Liste der Schmetterlinge (Macrolepidoptera) Baden-Württembergs (3. Fassung). In: Ebert, G., Hrsg., Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Bd. 10, Ulmer, Stuttgart, 110-133.

–, Rennwald, R. (Hrsg., 1991): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Bd. 1 u. 2 (Tagfalter I + II). Ulmer, Stuttgart, 552 bzw. 535S.

Elmes, G., Thomas, J. (1991): Die Gattung Maculinea. In: Schweizerischer Bund für Naturschutz, Hrsg., Tagfalter und ihre Lebensräume – Arten, Gefährdung, Schutz, Basel, 354-368.

Geissler-Strobel, S. (1999): Landschaftsplanungsorientierte Studien zu Ökologie, Verbreitung, Gefährdung und Schutz der Wiesenknopf-Ameisen-Bläulinge Glaucopsyche (Maculinea) nausithous und Glaucopsyche (Maculinea) teleius. Diss. Univ. Hohenheim, 105S. Neue Entom. Nachr., Beiträge zur Ökologie, Faunistik und Systematik von Lepidopteren, Bd. 44.

–, Hermann, G., Jooss, R., Kaule, G., Trautner, J. (2003): Neue Wege zur Berücksichtigung tierökologischer Belange in Flurneuordnungsverfahren. Entwicklung eines EDV-Tools zur Umsetzung des Zielartenkonzeptes Baden-Württemberg. Naturschutz und Landschaftsplanung 35 (9), 265-271.

–, Trautner, J., Jooss, R., Hermann, G., Kaule, G. (2006): Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg – ein Planungswerkzeug zur Berücksichtigung tierökologischer Belange in der kommunalen Praxis. Naturschutz und Landschaftsplanung 38 (12), 361-369.

Haas, M. (2000): Auswirkungen der Bewirtschaftung auf die Bestandesentwickung der Breitblättrigen Kuckucksblume (Dactylorhiza majalis) im Vorderen Odenwald (Kreis Bergstraße). Heimische Orchideen – Artenmonitoring, Populationsdynamik, Biotoppflege, Arbeitskreis Heimische Orchideen (AHO) Thüringen, Hrsg., 129-136.

Ingrisch, S. (1983): Zum Einfluss der Feuchte auf die Schlupfrate und Entwicklungsdauer der Eier mitteleuropäischer Feldheuschrecken (Orthoptera, Acrididae). Deut. Entomol.Zeitschr. N.F. 30 (1-3), 1-15.

Kiel, E.-F. (1999): Heuschrecken und Mahd. Empfehlungen für das Pflegemanagement in Feuchtwiesenschutzgebieten. LÖBF-Mitt. 99 (3), 63-66.

Köhler, G., Brodhun, H.-P. (1987): Untersuchungen zur Populationsdynamik zentraleuropäischer Feldheuschrecken (Orthoptera: Acrididae). Zool. Jb. Syst. 114, 157-191.

Krause, S. (1996): Populationsstruktur, Habitatbindung und Mobilität der Larven von Stethophyma grossum (Linné, 1758). Articulata 11 (2), 77-89.

Maas, S., Detzel, P., Staudt, A. (2002): Gefährdungsanalyse der Heuschrecken Deutschlands. Verbreitungsatlas, Gefährdungseinstufung und Schutzkonzepte. BfN, Hrsg., 401 S.

Marzelli, M. (1997): Untersuchungen zu den Habitatansprüchen der Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) und ihre Bedeutung für das Habitatmanagement. Articulata 12 (2), 107-121.

Michels, C., Raabe, U. (1996): Das Breitblättrige Knabenkraut als Indikator für nordrheinwestfälische Feuchtwiesen – ein Beitrag zur Erfolgskontrolle des Feuchtwiesenschutzprogramms. LÖBF-Mitt. 96 (2), 28-34.

MLR (Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg), LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, Hrsg., 2009): Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg, Planungswerkzeug zur Erstellung eines kommunalen Zielarten- und Maßnahmenkonzepts Fauna. 2. Version. www2.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/abt5/zak/ (letzter Zugriff 07.11.2010)

Oppermann, R., Krismann, A., Gelhausen, J. (2008): Die Ökologische Ressourcenanalyse und Bewertung in der Flurneuordnung (ÖRA): Ein neues Planungsinstrument in der Flurneuordnung in Baden-Württemberg. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (7), 197-203.

–, Krismann, A. Snnberger, M., Weiss, B. (2009): Bundesweites Biodiversitätsmonitoring zur Grünlandvegetation Methodik und erste Erfahrungen. Natur und Landschaft 84 (2), 62-70.

Reck, H., Walter, R., Osinski, E., Heinl, T., Kaule, G. (1996): Räumlich differenzierte Schutzprioritäten für den Arten- und Biotopschutz in Baden-Württemberg (Zielartenkonzept). Gutachten im Auftrag des Landes Baden-Württemberg, 1730S. plus Kartenband; Institut für Landschaftsplanung und Ökologie, Universität Stuttgart.

Remmert, H. (1979): Grillen oder wie groß müssen Naturschutzgebiete sein? Nationalpark 22, 6-9.

SBN (Schweizer Bund für Naturschutz, Hrsg., 1991): Tagfalter und ihre Lebensräume – Arten, Gefährdung, Schutz. 516 S.

Sebald, O., Seybold, S., Philippi, G. (Hrsg., 1990): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Bd. 1, Allgemeiner Teil; Spezieller Teil (Pteridophyta, Spermatophyta), Ulmer, Stuttgart, 613S.

–, Seybold, S., Philippi, G., Wörz, A. (Hrsg., 1998): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Bd. 8, Ulmer, Stuttgart, 540S.

Settele, J., Feldmann, R., Reinhardt, R. (1999): Die Tagfalter Deutschlands – ein Handbuch für Freilandökologen, Umweltplaner und Naturschützer. Ulmer, Stuttgart, 452S.

Smettan, H.W. (2008): Das außergewöhnliche Frühjahr 2007 und seine Auswirkungen auf die Phänologie von Heuschrecken am Alpennordrand. Articulata 23 (1), 59-65.

Stettmer, C., Binzenhöfer, B., Hartmann, P. (2001): Habitatmanagement und Schutzmaßnahmen für die Ameisenbläulinge Glaucopsyche teleius und Glaucopsyche nausithous. Teil 1: Populationsdynamik, Ausbreitungsverhalten und Biotopverbund. Natur und Landschaft 76 (6), 278-287.

–, Bräu, M., Binzenhöfer, B., Reiser, B., Settele, J. (2008): Pflegeempfehlungen für das Management der Ameisenbläulinge Maculinea teleius, Maculinea nausithous und Maculinea alcon – ein Wegweiser für die Naturschutzpraxis. Natur und Landschaft 83 (11), 480-486.

Thomas, J.A., Elmes, G.W., Wardlaw, J.C., Woyciechowski, M. (1989): Host specificity among Maculinea butterflies in Myrmica ant nests. Oecologia 79, 452-457.

Töpfer, O. (2005): Ratschläge zur Pflege von Orchideenbiotope. Arbeitskreis Heimische Orchideen (AHO) Thüringen e.V., 112 S.

Trautner, J., Hermann, G. (2008): Die Sumpfschrecke (Stethophyma grossum L., 1758) im Aufwind – Erkenntnisse aus dem zentralen Baden-Württemberg. Articulata 23 (2), 37-52.

Völkl, R., Schiefer, T., Bräu, M., Stettmer, C., Binzenhöfer, B., Settele, J. (2008): Auswirkungen von Mahdtermin und -turnus auf Wiesenknopf-Ameisen-Bläulinge. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (5), 147-155.

Walter, R., Reck, H., Kaule, G., Lämmle, M., Osinski, E., Heinl, T. (1998): Regionalisierte Qualitätsziele, Standards und Indikatoren für die Belange des Arten- und Biotopschutzes in Baden-Württemberg. Das Zielartenkonzept – ein Beitrag zum Landschaftsrahmenprogramm des Landes Baden-Württemberg. Natur und Landschaft 73 (1), 9-25.

Weidemann, H.J. (1995): Tagfalter: beobachten, bestimmen. 2. Aufl. Naturbuch, Augsburg, 659S.

Anschrift der Verfasserin: Roswitha Walter, Bussardstraße 2, D-84079 Bruckberg-Gündlkofen, E-Mail RoswithaBWalter@aol.com .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.