Arten-Areal-Kurven für Brutvögel in Hauptlebensraumtypen Südwestdeutschlands

Abstracts

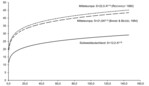

Eine aktuelle Arten-Areal-Kurve für Brutvögel Südwestdeutschlands wurde auf Basis flächendeckender Erfassungen in 537 Gebieten aus den Jahren 2000 bis 2009 in Baden-Württemberg erstellt. Diese lässt sich mit der Funktion S=12,0A0,19 beschreiben. Die Untersuchungsgebiete wurden anhand der Landnutzungskarte Baden-Württembergs differenziert. Mit Hilfe einer multivariaten Analysesequenz konnten acht Hauptlebensraumtypen identifiziert werden. Für diese wurden folgende Funktionen entwickelt: Ackerbau (S=3,6A0,44, n=36), Grünland (S=2,3A0,51, n=125), Wald-Offenland-Komplex (S=23,0A0,12, n=39), Siedlung (S=15,1A0,18, n=35), Offenland-Siedlungs-Komplex (S=0,6A0,87, n=50), Sonderkultur (S=16,3A0,10, n=73), Streuobst (S=17,5A0,17, n=33), Wald (S=17,8A0,20, n=146).

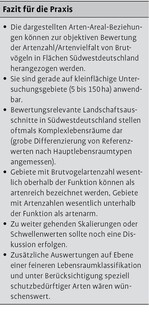

Die Abweichung der aktuellen Arten-Areal-Kurve für Brutvögel Südwestdeutschlands von der in den 1980er Jahren für Mitteleuropa entwickelten kann möglicherweise auf den Rückgang der Brutvogeldiversität in den letzten 30 Jahren zurückgeführt werden. Ein Effekt der Stichprobenwahl ist allerdings nicht auszuschließen. Die Arten-Areal-Beziehungen können zur objektiven Bewertung von Gebieten bezüglich des Kriteriums Artenzahl/Artenvielfalt herangezogen werden, sie sind gerade auf kleinflächige Untersuchungsgebiete (5 bis 150ha) anwendbar. Die Grobdifferenzierung ist auch vor dem Hintergrund sinnvoll, dass in Südwestdeutschland oftmals Komplexlebensräume als bewertungsrelevante Landschaftsausschnitte vorliegen.

Species-area-functions for Breedings Bird Communities of Main Habitat Types in Southwest Germany – Reference data for the scaling of site-specific species diversity

A current species-area-curve for breeding birds in Southwest Germany is given, based upon the recording of 537 sites in the years 2000–2009 in Baden-Wuerttemberg. The curve is described by the function S=12.0 A0.19.The sites could be differentiated according to the land use map of Baden-Wuerttemberg. Using multivariate analysis eight main habitat types were identified. For these main habitat types the following functions could be deduced: arable land (S=3.6 A0.44, n=36), grassland (S=2.3 A0.51, n=125), forest-open landscape-complex (S=23.0 A0.12, n=39), settlement (S=15.1 A0.18, n=35), open landscape-settlement-complex (S=0.6 A0.87, n=50), specialty crops (S=16.3 A0.10, n=73), orchard (S=17.5 A0.17, n=33), forest (S=17.8 A0.20, n=146).

The deviation of the current species-area-curve for breeding birds in Southwest Germany from the curve presented in the 1980s for Central Europe is probably the result of a loss of breeding bird diversity during the last 30 years. Effects of differences in sampling design can however not be ruled out. The species-area-functions can be used for an objective evaluation of sites concerning the criterion species number/species diversity. They are applicable particularly for small sites (5–150 hectares) and take into account that complex habitats are common in Southwest Germany.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung und Zielsetzung

Sowohl in das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG §1 Abs.1 Nr.1) wie auch in das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG §2 Abs.1 Nr.1) wurde zwischenzeitlich die biologische Vielfalt als Schutzgut aufgenommen. Einer der dabei relevanten Aspekte ist die Artenvielfalt. Deren Bestimmung und Bewertung wirft allerdings noch immer Fragen auf und es fehlen überwiegend Referenzwerte, um z.B. in einzelnen Projekten, die der Pflicht zur Prüfung auf Umweltverträglichkeit unterliegen, vorgefundene Bestände nachvollziehbar hinsichtlich der Artenvielfalt zu bewerten. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, für Vögel als indikatorisch wichtige Artengruppe Arten-Areal-Beziehungen für Hauptlebensraumtypen Südwestdeutschlands als eine der erforderlichen Referenzgrundlagen für eine solche Beurteilung bereitzustellen.

Die Arten-Areal-Beziehung, der Zusammenhang zwischen Flächengröße und Artenzahl, wurde für die Brutvögel Mitteleuropas bereits in den 1980er Jahren eingehend beschrieben (Reichholf 1980, Banse & Bezzel 1984). Ein erster Ansatz der differenzierten Betrachtung der Arten-Areal-Beziehung nach Habitattypen in Mitteleuropa findet sich in Bezzel (1982). Während für die Lebensraumtypen Mittel- und Norddeutschlands ein umfassender Überblick über Arten-Areal-Beziehungen der Vogelfauna vorgelegt wurde (Flade 1994), waren für Südwestdeutschland entsprechende Funktionen bislang noch nicht publiziert. Die vorliegende Arbeit soll diese Lücke schließen. Sie basiert auf umfangreichem Untersuchungsmaterial, welches in den letzten Jahren im Rahmen von Planungsvorhaben in Baden-Württemberg erhoben wurde.

Durch den Rückgang vieler Arten in den letzten 30 Jahren stellte sich zudem die Frage, ob die von Reichholf (1980) bzw. Banse & Bezzel (1984) aufgestellten Funktionen unter den heutigen Bedingungen noch Gültigkeit haben. Auch hierauf wird eingegangen.

2 Methoden

2.1 Brutvogelerfassung

Die der Auswertung zugrunde liegenden Brutvogeldaten wurden im Rahmen der Erstellung von Gutachten zu verschiedensten Typen von Planungsvorhaben (v.a. Bebauungspläne, Straßenbauvorhaben) mittels weitestgehend einheitlicher Erfassungsmethodik erhoben. Zurückgegriffen wurde auf Daten aus den Jahren 2000 bis 2009 aus insgesamt 67 Projekten im Bundesland Baden-Württemberg, deren Bestandsdaten entsprechend der Haupt-Lebensraumtypen insgesamt 537 (Teil-)Untersuchungsgebieten zugeordnet werden konnten. Die naturräumliche Verteilung der Untersuchungsgebiete zeigt Tab.1 als Übersicht.

Zur Erfassung der Brutvogelfauna eines Planungsgebiets fanden stets vier bis fünf flächendeckende, in den frühen Vormittagsstunden beginnende Begehungen zwischen Mitte März und Anfang Juni statt. In Gebieten, in denen nachtaktive Arten zu erwarten waren, wurden zudem ein bis zwei Nachtbegehungen vorgenommen. Von allen beobachteten Arten wurden bei jeder Begehung Verhaltensmerkmale notiert. Vorkommen naturschutzfachlich bedeutsamer Arten wurden auf Tageskarten protokolliert. Zur Erhöhung der Nachweiswahrscheinlichkeit von Spechten, Eulen, Neuntöter und einiger weiterer Arten wurden Klangattrappen eingesetzt (Genehmigungen zur Durchführung der Untersuchungen lagen – soweit erforderlich – vor).

Auf Basis der so gewonnen Daten erfolgte nach Abschluss der Geländearbeiten eine Statuseinstufung. Den Status „Brutvogel“ erhielten alle Arten, von denen mindestens an zwei Begehungsterminen Revier anzeigende Verhaltensmerkmale an ungefähr gleicher Stelle bzw. in demselben (Teil-)Gebiet festgestellt wurden. Hierzu zählen vor allem Reviergesang, Warnrufe sowie Futter, Kot oder Nistmaterial tragende Altvögel. Außerdem wurden Nestfunde und frischflügge Jungvögel als Brutnachweis gewertet. Bei einmaliger Registrierung Revier anzeigender Verhaltensmerkmale im bruttypischen Lebensraum außerhalb der Hauptdurchzugszeit erhielten die betreffenden Arten den Status „Brutverdacht“. Sowohl Arten mit der Einstufung als Brutvogel als auch solche mit Brutverdacht wurden bei der Auswertung berücksichtigt. Weitere Arten ohne Revier anzeigendes Verhalten wurden als Nahrungsgast oder Durchzügler eingestuft. Diese Arten gingen nicht in die vorliegende Analyse ein.

Die Geländeerfassungen erfolgten durch M. Buchweitz (Tübingen), I. Harry (Freiburg), G. Hermann (Filderstadt), M. Kramer (Tübingen), D. Kratzer (Grenzach-Wyhlen), L. Ramos (Langenargen), J. Rietze (Filderstadt), R. Steiner (Filderstadt) sowie die beiden erstgenannten Autoren.

2.2 Klassifikation der Untersuchungsgebiete in Hauptlebensraumtypen

Die Untersuchungsgebiete wurden mit der auf Basis von Satellitenbildauswertung (LANDSAT) erstellten Landnutzungskarte Baden-Württembergs (Jacobs 2001) überlagert und differenziert. Die räumliche Auflösung dieser Landnutzungsdaten beträgt 30m und es werden 16 Landnutzungstypen unterschieden. Letztere wurden zunächst zu acht Habitattypen bzw. -variablen zusammengefasst (Tab. 2). Die Abgrenzung der Streuobstgebiete wurde durch Einarbeitung der Streuobstkarte des Zielartenkonzepts Baden-Württemberg (MLR & LUBW 2009) optimiert. Die Gruppierung der Untersuchungsgebiete anhand ihrer Habitatausstattung erfolgte mit Hilfe einer Clusteranalyse (McCune & Grace 2002, Podani 2000). Als Ähnlichkeitsmaß wurde die Euklidische Distanz und als Clusteralgorithmus die Ward-Methode gewählt. Da alle acht Habitatvariablen nach dem Kolmogorov-Smirnov-Test (Sachs 2004) signifikant von der Normalverteilung abweichen, wurden diese vor der Analyse log10-transformiert um eine Annäherung an die Normalverteilung zu erreichen (McCune & Grace 2002, Podani 2000). Die Gruppenanzahl wurde über die Methode von Legendre & Legendre (1997) mit Hilfe einer Indicator Species Analysis festgelegt. Mit einer nachgeschalteten Multi-Response-Permutation-Procedure (MRPP) wurde die Gruppierung anschließend auf Signifikanz getestet (McCune & Grace 2002). Die Überprüfung und Visualisierung der Klassifikation erfolgte mit einer Hauptkomponentenanalyse (McCune & Grace 2002, Ter Braak & Smilauer 1998). Abermals wurde als Ähnlichkeitsmaß die Euklidische Distanz verwendet. Der Kolmogorov-Smirnov-Test wurde mit dem Programm SPSS 12.0, die übrigen Analysen mit PCOrd 5.0 berechnet.

2.3 Arten-Areal-Kurven

Für die einzelnen ermittelten Hauptlebensraumtypen sowie für das Gesamtmaterial wurde eine Arten-Areal-Kurve nach dem Modell von Preston (1962) erstellt: S=CAz (mit S=Artenzahl, A=Fläche in ha, C=Konstante und dem Exponenten z). Die Berechnung erfolgte mit Microsoft®Excel.

3 Ergebnisse

3.1 Klassifikation der Untersuchungsgebiete nach Hauptlebensraumtypen

Das Ergebnis der Clusteranalyse wird als Dendrogramm dargestellt (Abb. 1). Bei acht Gruppen werden nach der Indicator Species Analysis alle Habitatvariablen als signifikante Indikatoren ausgewiesen und der mittlere Signifikanzwert aller Indikatoren erreicht zugleich das Minimum. Diese Gruppen sind nach der Multi-Response-Permutation-Procedure (MRPP) als homogen aufzufassen (A=0,40) und hoch signifikant diskret (T=–213,4; p<0,01), worauf auch der geringe Verkettungsgrad der Cluster hindeutet (percent chaining =0,45).

Das Ergebnis der Hauptkomponentenanalyse ist als Ordinationsdiagramm dargestellt (Abb. 2). Die erste Hauptkomponente erklärt 40,1 %, die zweite 20,3 % und die dritte 12,8 % der Varianz. Das kulminierte Modell fasst damit 73,2 % der Varianz. Der Anteil an Ackerbaufläche (r2=0,504) ist positiv, der Waldanteil hingegen negativ (r2=–0,726) mit der ersten Hauptkomponente korreliert. Ein positiver Zusammenhang besteht zwischen der zweiten Hauptkomponente und dem Flächenanteil an Grünland (r2=0,602). Eine negative Korrelation weist hingegen der Anteil an Streuobst- (r2=–0,484) und Siedlungsfläche (r2=–0,476) mit der zweiten Hauptkomponente auf. Die dritte Hauptkomponente ist positiv mit dem Acker- (r2=0,309) sowie dem Siedlungsanteil (r2=0,383) und negativ mit der Streuobst- (r2=–0,656), Grünland- (r2= –0,428) und Sonderkulturfläche (r2= –0,347) korreliert. Entlang der drei interpretierten Hauptkomponenten überlagern sich die verschiedenen Hauptlebensraumtypen kaum und sind diskret getrennt.

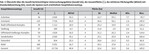

3.2 Die ermittelten Hauptlebensraumtypen

In der Clusteranlayse wird im ersten Schritt deutlich der Hauptlebensraumtyp „Wald“ abgetrennt. Insgesamt 146 Untersuchungsgebiete fallen in diese Kategorie (Tab. 3). Die Habitatvariable „Wald“ nimmt mit 88 % den größten Flächenanteil ein (Abb. 3). Der relativ hohe Grünlandanteil von 7 % erklärt sich zum einen durch das Vorkommen von Wildwiesen, zum anderen handelt es sich um Sturmwurfflächen, die in der Satellitenbildauswertung (s. Jacobs 2001) falsch klassifiziert wurden.

Im nächsten Clusterschritt werden die Hauptlebensraumtypen „Siedlung“ und „Streuobst“ abgetrennt. Die Kategorie „Siedlung“ zeichnet sich durch einen hohen Anteil an überbauter Fläche von 55 % aus. Die relativ hohe mittlere Abweichung der Variable „Wasserfläche“ von 11 % erklärt sich zum einen durch die Zuordnung von Nasskiesabbaugebieten zu Industrieflächen, zum anderen berührten verschiedene Projekte im planerischen Kontext von Hochwasserschutzmaßnahmen den Siedlungsbereich. Dem Hauptlebensraumtyp „Siedlung“ sind 35 Untersuchungsgebiete zuzuordnen (Tab. 3). Die häufig an Siedlungsbereiche angrenzenden, für Südwestdeutschland charakteristischen Streuobstwiesen zeichnen sich durch ein Mosaik aus Baum bestandener Streuobstfläche (72 %) und Grünland (12 %) aus. Dieser Kategorie wurden durch die Clusteranalyse 33 Untersuchungsgebiete zugeordnet (Tab. 3).

Im nächsten Schritt der Clusteranalyse werden die Hauptlebensraumtypen „Sonderkultur“ und „Wald-Offenland-Komplexe“ von landwirtschaftlich genutzten Offenland-Lebensräumen abgespalten. Unter den Hauptlebensraumtyp „Sonderkultur“ fallen vor allem die Niederstammobstplantagen des Bodenseegebiets. Insgesamt wurden 73 Untersuchungsgebiete dieser Klasse zugeschlagen. Diese Untersuchungsgebiete sind durch ein Mosaik aus Niederstammobstplantagen (16 %), Grünland (35 %) und als ackerbaulich genutzt klassifizierte Kacheln (21 %) charakterisiert. Bei „Wald-Offenland-Komplexen“ handelt es sich um Untersuchungsgebiete, die durch Waldrandbereiche gekennzeichnet sind. Im Mittel nimmt die Waldfläche 24 % ein, während die angrenzenden Offenlandbereiche in der Regel durch Grünland (27 %) geprägt sind. Der Klasse „Wald-Offenland-Komplexe“ wurden 39 Untersuchungsgebiete zugeordnet.

Die überwiegend landwirtschaftlich genutzten Untersuchungsgebiete werden in drei Klassen gegliedert, nämlich Grünland, Ackerland und Offenland-Siedlungs-Komplexe. Einheitliche Ackerbau- oder Grünlandgebiete sind in der vergleichsweise klein parzellierten, durch Realteilung geprägten Landschaft Südwestdeutschlands eher selten. Vielmehr finden sich auch hier Komplexe, in denen eine Nutzungsform dominiert. Der Grünlandanteil jener Untersuchungsgebiete, die der Kategorie „Grünland“ zugeteilt wurden (n=125), beträgt daher im Mittel auch nur 57 %, während 31 % der Fläche ackerbaulich genutzt werden. In Form von Feldgehölzen und Hecken sind zudem Vertikalstrukturen mit einem mittleren Flächenanteil von 2 % vertreten. Demgegenüber beträgt der Grünlandanteil in den Untersuchungsgebieten der Kategorie „Ackerbau“ (n=36) im Mittel 11 %, der Anteil ackerbaulicher Nutzfläche hingegen 76 %. Der Feldgehölz- und Heckenanteil ist mit im Mittel 0,5 % gering.

Diejenigen Untersuchungsgebiete (n= 50), die als „Offenland-Siedlungs-Komplexe“ klassifiziert wurden, zeichnen sich durch eine Dreiteilung der Habitatstrukturen aus. Der Anteil an Ackerbauflächen beträgt 36 %, die Siedlungsfläche 26 % und der Grünlandanteil 18 %. In dieser Klasse sind ausschließlich Untersuchungsgebiete der Ortsrandlagen vertreten.

3.3 Arten-Areal-Kurven

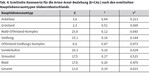

In die Arten-Areal-Kurve für Brutvögel Südwestdeutschlands gingen alle 537 Untersuchungsgebiete ein. Diese lässt sich mit der Formel S=12,0A0,19 (r2=0,023) beschreiben (Tab. 4,Abb. 5). Die entsprechenden Formeln für die acht Hauptlebensraumtypen lassen sich aus Tab. 3 entnehmen. Die Konstante (C) nimmt dabei Werte von 0,6 bis 23,0 ein, während der Exponent (z) zwischen 0,10 und 0,87 schwankt. Aufgrund der starken Streuung ist das von Preston (1962) postulierte Modell zur Beschreibung der Arten-Areal-Beziehung lediglich für die Hauptlebensraumtypen Streuobst (r2=0,523) und Wald (r2=0,470) statistisch abgesichert.

4 Diskussion

4.1 Erfassungsgrad und naturräumliche Differenzierung

Die den Bestandsdaten zugrunde liegende Erfassungsmethode sowie die Einstufungskriterien zum Status (Brutvogel u.a.) entsprechen zwar nicht vollständig denjenigen, die zwischenzeitlich nach Südbeck et al. (2005) als Methodenstandards vorgesehen sind. Sie sind allerdings als weitgehend wertgleich zu beurteilen. Insgesamt ist aufgrund der angewandten Methodik, insbesondere aufgrund der Gleichsetzung von Brut und Brutverdacht vor dem Hintergrund der hierfür genannten Kriterien, von einer im Einzelfall leichten Überschätzung des Bestandes an Brutvögeln für kleinere Flächen auszugehen. Bei größeren Untersuchungsgebieten wird hierdurch kein relevanter Einfluss erwartet, da die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Neststandort in der Untersuchungsfläche befindet, mit der Flächengröße ansteigt und bei einzelnen Arten die Revierzahl zunimmt. Tests zum Erfassungsgrad der angewandten Methode der Bestandsaufnahme, wie sie z.B. im Rahmen des Schweizerischen Brutvogelmonitorings vorgenommen wurden (s. Kery & Schmid 2006: dort durchschnittliche Art-Erfassungswahrscheinlichkeit von 0,89 bei 1km² Rasterfeldkartierung mit zwei bis drei Terminen), konnten im vorliegenden Rahmen nicht erfolgen. Der jeweilige Erfassungsgrad ist allerdings bei jeweils vier bis fünf Begehungen (zusätzlich ggf. Kontrollen auf nachtaktive Arten) als hoch einzuschätzen.

Das Datenmaterial der vorliegenden Studie deckt nicht alle Naturräume 4. Ordnung Baden-Württembergs bzw. Südwestdeutschlands ab und die Untersuchungsgebiete sind auch nicht naturraumbezogen homogen verteilt (s. Tab. 1). Dennoch kann von einer weitgehenden Repräsentativität ausgegangen werden, zum einen weil die Wahl der Untersuchungsgebiete zufällig erfolgte, zum anderen da die Stichprobe 24 der 66 Naturräume 4. Ordnung Baden-Württembergs (36 %) abdeckt und mit 239 km2 immerhin 0,7 % der Landesfläche bearbeitet wurden.

4.2 Statistische Absicherung der Arten-Areal-Kurven

Lediglich für die Hauptlebensraumtypen „Wald“ und „Streuobst“ sind die Modelle zur Arten-Areal-Beziehung statistisch abgesichert. Die Korrelationskoeffizienten der anderen Modelle schwanken aufgrund der großen Streuung zwischen r2=0,024 und r2=0,213. Das gewählte Modell zur Darstellung der Arten-Areal-Beziehung beruht auf Erkenntnissen der Inseltheorie, deren Validität in einer Vielzahl von Untersuchungen, insbesondere in anthropogen unbeeinflussten, ursprünglichen Landschaftsräumen, ausreichend belegt wurde (Diamond & Mayr 1976, MacArthur 1972, MacArthur & Wilson 1963, Preston 1962). Die starke Streuung in den Modellen der vorliegenden Untersuchung ist auf die heterogene Struktur innerhalb der stark anthropogen überprägten Hauptlebensraumtypen Südwestdeutschlands zurückzuführen. Eine Reduzierung der Streuung wäre nur durch eine feinere Aufgliederung der Lebensraumtypen zu erreichen (s. hierzu noch an späterer Stelle). Dies ist allerdings auf der Basis der vorliegenden satellitengestützten Landnutzungskartierung nicht möglich. Das Vorkommen vieler Vogelarten ist an Kleinstrukturen gebunden, die zum einen bei einer Auflösung von 30 mx30m nicht zu fassen sind, zum anderen werden diese aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit durch die 16 ausgewiesenen Landnutzungskategorien (Jacobs 2001) auch nicht annähernd abgedeckt. So sind z.B. dem Hauptlebensraumtyp „Grünland“ sowohl die großflächig einheitlichen, vierschürigen und intensiv gedüngten Wiesenflächen Oberschwabens, als auch die extensiv beweideten, klein strukturierten Magerrasen der Schwäbischen Alb zugeordnet. Dass innerhalb des Hauptlebensraumtyps „Grünland“ die Artenzahl einer großen Streuung unterliegt, überrascht daher nicht.

4.3 Ursachen der Unterschiede zwischen der Arten-Areal-Kurve Südwestdeutschlands und derjenigen Mitteleuropas

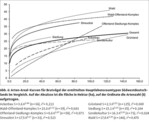

Die von Reichholf (1980) publizierte Arten-Areal-Kurve der Vögel Mitteleuropas lässt sich mit der Funktion S= 22,5A0,14 beschreiben. Die an Hand umfangreicheren Materials ermittelte Kurve von Banse & Bezzel (1984) weicht mit S=21,6A0,14 nur geringfügig von dieser ab. Beide Kurven liegen deutlich oberhalb der hier für Südwestdeutschland berechneten (Abb. 8). Hierfür sind verschiedene Erklärungsmöglichkeiten denkbar, für die nach jetzigem Stand keine sichere Zuordnung vorgenommen werden kann.

Die Auswertungen von Reichholf (1980) bzw. Banse & Bezzel (1984) basieren auf Untersuchungen, die zwischen 1959 und 1978 bzw. 1965 und 1980, also vor rund 30 bis 50 Jahren stattfanden. Dies legt die Vermutung nahe, dass der Unterschied zwischen den Funktionen für Mitteleuropa und Südwestdeutschland auf den zwischenzeitlichen Rückgang der Biodiversitätskomponente „Artenvielfalt“ als Folge von Faktoren wie Flächenverlusten, Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung und Rückgang struktureller Diversität zurückzuführen sein könnte. U.a. für den Faktor der strukturellen Diversität ist in zahlreichen Arbeiten ein Zusammenhang mit der Artendiversität der Vogelfauna belegt (s. z.B. die Zusammenstellung bei Tews et al. 2004). In Baden-Württemberg sind in den letzten 30 bis 50 Jahren die Brutvorkommen etlicher Arten erloschen und eine Vielzahl ehemals weit verbreiteter und häufiger Arten ist heute aus der Normallandschaft nahezu verschwunden oder in Stetigkeit und Bestandsgröße wesentlich reduziert. Nach der Roten Liste Baden-Württembergs sind allein seit 1980 drei Brutvogelarten ausgestorben (Brachpieper, Ortolan, Uferschnepfe), 72 Arten weisen Bestandsrückgänge um >20 % auf, z.B. Waldlaubsänger, Braunkehlchen, Baumpieper, Zwergtaucher (Hölzinger et al. 2007).

Allerdings scheint die Funktion der Arten-Areal-Beziehung von der berücksichtigten Flächengröße der Untersuchungsgebiete abhängig, denn mit zunehmender berücksichtigter Flächengröße steigt die Konstante (C) an, während der Exponent (z) kleiner wird (Banse & Bezzel 1984). Während in die Funktion für Südwestdeutschland lediglich Untersuchungsgebiete bis zu einer Flächengröße von 145ha eingehen konnten, wurden sowohl von Reichholf (1980) als auch von Banse & Bezzel (1984) Untersuchungsgebiete mit einer Flächengröße von mehreren tausend Quadratkilometern berücksichtigt. Die Unterschiede zwischen den Funktionen könnten daher auch auf die Stichprobenwahl zurückzuführen sein.

4.4 Grobe oder feine Differenzierung?

Die hier vorgestellten Arten-Areal-Beziehungen beziehen sich auf relativ wenige Hauptlebensraumtypen und i.d.R. Komplexhabitate. Dies beruht primär auf den im Rahmen der Arbeit zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der einheitlichen Klassifikation nach Landnutzungstpyen (s. Abschnitt 2.2) für alle Untersuchungsgebiete, die in die Analyse einbezogen werden konnten. Für Südwestdeutschland wurden acht Hauptlebensraumtypen aus den satellitengestützten Landnutzungsdaten abgeleitet, während z.B. Flade (1994) für Mittel- und Norddeutschland 63 Lebensraumtypen sehr fein nach homogenen Lebensräumen, die zudem jeweils eine charakteristische Leitartengruppe aufweisen, differenziert. Die für Südwestdeutschland errechneten Arten-Areal-Kurven lassen sich daher nur bedingt mit jenen von Flade (1994) aufgestellten für Mittel- und Norddeutschland vergleichen. Dennoch ergeben sich für einige vergleichbare Hauptlebensraumtypen/Lebensräume ähnliche Funktionen. So entspricht z.B. die Kurve für Dörfer Mittel- und Norddeutschlands (S=13,8A0,21) nahezu der des Hauptlebensraumtyps „Siedlung“ (S=15,1A0,18). Die Arten-Areal-Beziehung der südwestdeutschen Ackerbaugebiete (S=3,6A0,44) ähnelt aufgrund der vergleichsweise klein parzellierten Struktur, die auf die Realteilung zurückzuführen ist, eher derjenigen der halboffenen, reich strukturierten Feldflur (S=5,4A0,37) als derjenigen der weiträumig offenen, gehölzarmen Feldlandschaften (S=1,1A0,41) Nord- und Mitteldeutschlands.

Die Grenzen der Vergleichbarkeit der Funktionen und der Auswirkungen einer unterschiedlich starken Differenzierung können exemplarisch anhand der Kurven für Wälder aufgezeigt werden. In die Funktion für Wälder Südwestdeutschlands gingen alle Waldtypen mit ein, was zur Folge hat, dass sowohl auf Laub- als auch auf Nadelwald spezialisierte Arten in der Funktion integriert sind. Im Gegensatz dazu besteht durch die stärkere Differenzierung der Wälder bei Flade (1994) je Lebensraumtyp für weniger Arten ein Habitatpotenzial. Daher liegt die Arten-Areal-Kurve für südwestdeutsche Wälder mit Ausnahme der Hartholzaue über den Kurven der einzelnen Waldlebensraumtypen Nord- und Mitteldeutschlands. Dies ist bei der Anwendung der hier vorgestellten Kurven ggf. zu berücksichtigen.

Selbstverständlich wäre es wünschenswert, wenn die hier begonnenen Analysen weiter verdichtet und insbesondere hinsichtlich der Lebensraumtypen zukünftig weiter verfeinert werden könnten. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass speziell in Südwestdeutschland großflächig homogen ausgebildete Lebensraumtypen eher die Ausnahme darstellen und in der Planungspraxis „Komplexhabitate“ als zu bewertende Gesamt- oder Teilgebiete in einzelnen Vorhaben die Regel sind. Eine feine Aufgliederung in homogene Lebensraumtypen würde hier oftmals zum Problem führen, dass diese dann sehr kleine Flächen aufweisen und kaum mehr sinnvoll (auch in funktionaler Hinsicht) hinsichtlich ihrer Vogelgemeinschaft abzugrenzen und zu bewerten sind. Vor diesem Hintergrund stellt die Differenzierung nach Hauptlebensraumtypen einen sinnvollen Ansatz dar.

5 Schlussbemerkungen

Aufgrund des großen und für Südwestdeutschland weitgehend repräsentativen Datensatzes spiegeln die für die einzelnen Hauptlebensraumtypen entwickelten Modelle die durchschnittliche Artenzahl sehr gut wider. Dies erlaubt im Zusammenhang mit der starken Streuung eine objektive Bewertung der Gebiete bezüglich des Kriteriums Artenzahl/Artenvielfalt. Gebiete, deren Brutvogelzahl wesentlich oberhalb der Funktion liegt, können als artenreich bezeichnet werden, Gebiete mit Artenzahlen wesentlich unterhalb der Funktion als artenarm. Darüber, ob für entsprechende Einstufungen eine Skalierung oder Schwellenwerte angegeben werden können (z.B. Abweichung >10 % oder >20 %), sollte noch eine eingehendere Diskussion erfolgen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde auf einen Vorschlag hierzu verzichtet. Im Gegensatz zu der von Reichholf (1980) für Mitteleuropa entwickelten Funktion können die hier vorgestellten Modelle gerade auf kleinflächige Untersuchungsgebiete (5 bis 150ha) angewandt werden, die in der Planungspraxis von besonderer Bedeutung sind. Durch die Aufgliederung in acht Hauptlebensraumtypen wird das Bewertungskriterium Artendiversität zudem differenziert.

Neben dem Ansatz, zukünftig entsprechende Auswertungen noch auf Ebene einer feineren Lebensraumtypen-Gliederung vorzunehmen, bietet sich an, in weiteren Auswertungen verstärkt auf die im Land besonders schutzrelevanten Arten nach dem Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg (vgl. Geissler-Strobel et al. 2006) abzustellen. Denn dem Kriterium des Artenreichtums bzw. der Artenvielfalt sollte ohne weitere Qualifizierung auch keine zu hohe oder alleinige Bedeutung bei der Bewertung von Lebensräumen bzw. Landschaftsausschnitten beigemessen werden. „Die Bewertung muss in besonderem Maße diejenigen Elemente der Biodiversität berücksichtigen, für die bereits aktuell Risiken bestehen. Insoweit ist bei der Artenvielfalt eine deutliche Fokussierung auf gefährdete Arten und unter diesen auf solche geboten, für die unter biogeografischen Aspekten eine besondere Schutzverantwortung besteht“ (Trautner 2003).

Dank

Die Grundlagendaten der vorliegenden Publikation wurden im Rahmen zahlreicher Planungsvorhaben erhoben, in der Regel als Auftragsarbeiten mit öffentlichen Mitteln. Es würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen, die Auftraggeber einzeln aufzuführen, es ist an dieser Stelle aber ihnen allen zu danken. Wir danken zudem den an den Erfassungen beteiligten Kollegen (im Kapitel Methode benannt), zudem Gabriel Hermann für die kritische Durchsicht und konstruktive Kommentierung des Manuskripts. Dieser Dank geht auch an weitere ungenannte Referees, die zu einer Verbesserung des Artikels beigetragen haben.

Literatur

Banse, G., Bezzel, E. (1984): Artenzahl und Flächengröße am Beispiel der Brutvögel Mitteleuropas. J. Orn. 125, 291-306.

Bezzel, E. (1982): Vögel in der Kulturlandschaft. Ulmer, Stuttgart.

BNatSchG – Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009. BGBl I, S. 2542.

Diamond, J.M., Mayr, E. (1976): Species-area relation for birds of the Solomon Archipelago. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 73, 262-266.

Flade, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. IHW, Eching.

Geissler-Strobel, S., Trautner, J., Jooss, R., Hermann, G., Kaule, G. (2006): Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg. Planungswerkzeug zur Berücksichtigung tierökologischer Belange in der kommunalen Praxis. Naturschutz und Landschaftsplanung 38 (12), 361-369.

Hölzinger, J., Bauer, H.-G., Berthold, P., Boschert, M., Mahler, U. (2007): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 5. Fassung. Stand 31.12. 2004. Naturschutz-Praxis, Artenschutz 11, 172S.; Fachgutachten für die LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messung und Naturschutz Baden-Württemberg.

Jacobs, H. (2001): Abschlussbericht zur Erstellung einer Landnutzungskarte Baden-Württemberg auf Basis von Satellitenbildern. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe.

Kery, M., Schmid, H. (2006): Estimating species richness: calibrating a large avian monitoring programme. J. of Appl. Ecol. 43, 101-110.

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW): Daten aus dem Räumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS).

Legendre, M., Legendre, P. (1997): Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach. Ecol. Monographs 67, 345-366.

MacArthur, R.H. (1972): Geographical ecology. Harper & Row, New York.

–, Wilson, E.O. (1963): An equilibrium theory of insular zoogeography. Evolution 17, 373-387.

McCune, B., Grace, J.B. (2002): Analysis of ecological communities. Gleneden Beach, Oregon, MJM Software Design.

MLR & LUBW (Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum und Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Hrsg., 2009): Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg. Planungswerkzeug zur Erstellung eines kommunalen Zielarten- und Maßnahmenkonzepts Fauna. (Stand 2006, ergänzt und z. T. aktualisiert 4/2009) – Internet: ww.lubw.baden-wuerttemberg.de.

Podani, J. (2000): Introduction to the Exploration of Multivariate Biological Data. Backhuys, Leiden.

Preston, F.W. (1962): The cannonical distribution of commonness and rarity: part I. Ecology 43, 185-215.

Reichholf, J. (1980): Die Arten-Areal-Kurve bei Vögeln in Mitteleuropa. Anz. orn. Ges. Bayern 19, 13-26.

Sachs L. (2004): Angewandte Statistik. 11. Aufl., Springer, Berlin.

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (Hrsg., 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Im Auftrag der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten und des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten. Radolfzell.

Ter Braak, C.J.F., Smilauer, P. P. (1998): CANOCO Reference Manual and User’s Guide to Canoco for Windows: Software for Canonical Community Ordination (Version 4). Microcomputer Power, Ithaca, New York.

Tews, J., Brose, U., Grimm, V., Tielbörger, K., Wichmann, M., Schwager, M., Jeltsch, F. (2004): Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance of keystone structures. Journal of Biogeography 31, 79-92.

Trautner, J. (2003): Biodiversitätsaspekte in der UVP mit Schwerpunkt auf der Komponente “Artenvielfalt“. UVP-report 17 (3/4), 155-163.

UVPG – Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 11 G. v. 11.08.2010 (BGBl. I S. 1163).

Anschrift der Verfasser: Florian Straub, Johannes Mayer und Jürgen Trautner, Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung, Johann-Strauß-Straße 22, D-70794 Filderstadt, E-Mail info@tieroekologie.de , Internet http://www.tieroekologie.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.