Der Nachtkerzenschwärmer in der Planungspraxis

Abstracts

Beim Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) handelt es sich um eine über AnhangIV der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) europarechtlich streng geschützte Nachtfalterart, die in Deutschland weit verbreitet ist. Es werden Grundlagen zur Verbreitung, zur Phänologie und zum typischen Habitatspektrum dargestellt. Weil die meisten Wirtspflanzen (v.a. Weidenröschen-Arten, Gattung Epilobium) Störstellenpioniere sind, schließt das Habitatspektrum des Nachtkerzenschwärmers eine Vielzahl anthropogen geprägter bis überformter Biotope ein. Eine Erfassungsmethode wird vorgeschlagen, auf die in der Planungspraxis fokussiert werden sollte. Sie umfasst die Abgrenzung und Dokumentation der in einem Untersuchungsraum vorhandenen Flächen mit Vorkommen von Raupenwirtspflanzen sowie die erfolgsorientierte Suche nach Raupen und Fraßspuren an ein bis zwei Terminen. Nach eigener Erfahrung dürfte der Nachtkerzenschwärmer in weiten Teilen Deutschlands regelmäßig von Eingriffsvorhaben betroffen sein (z.B. Straßenbau, kommunale Baugebiete) und muss dabei explizit berücksichtigt werden.

The Willowherb Hawkmoth in Planning Practice – Habitats, phenology and recording methods of an “unsteady” species of Annex IV of the Habitats Directive

The willowherb hawkmoth (Proserpinus proserpina) ist a strictly protected moth species listed in Annex IV of the Habitats Directive (92/43/EWG). Basic information about distribution, phenology and typical habitats in Germany is presented. Most hostplants (mainly willowherb species, Epilobium spp.) are pioneer species of mechanically disturbed sites, therefore the scope of potential habitats of the species includes many habitat types of anthropogenic origin or influence. The paper suggests a recording method focussing on planning practice. It includes the delimitation and documentation of sites with occurence of host plants as well as the search for larvae and feeding patterns in one or two surveys. According to the experience of the authors the species might be regularly affected by planning projects (e.g. by road construction, building sites) in large parts of Germany and has to be taken into consideration.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Beim Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina (Pallas, 1772), s. Abb. 1–3, handelt es sich um eine zu den Schwärmern (Sphingidae) gehörende Nachtfalterart, die über Anhang IV der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) europarechtlich streng geschützt und in nationaler Umsetzung aufgrund der Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) besonders und streng geschützt ist.

Die im Juli 2009 veröffentlichten kompilierten Daten aus der Berichtspflicht der EU-Mitgliedsstaaten nach Art.17 der FFH-Richtlinie (s. EEA/ETCBD 2009) zeigen eine weitgehende Unkenntnis zu Beständen und Erhaltungszustand in Europa aufgrund fehlender systematischer Erhebungen. In der zusammenfassenden Bewertung des Erhaltungszustandes auf europäischer Ebene wird dieser als unbekannt und lediglich für die mediterrane Region als ungünstig bis schlecht eingestuft, wobei die letztgenannte Bewertung primär auf den nationalen Bericht Italiens zurückgeht. Inwieweit der Nachtkerzenschwärmer eine aus fachlicher Sicht „passende“ Art für Anhang IV der FFH-Richtlinie darstellt, soll hier nicht diskutiert werden. Zu den in Europa hochgradig gefährdeten Arten zählt er allerdings nicht.

Zwar ist die Art nach aktuellem Kenntnisstand in Deutschland weit verbreitet (s. folgenden Abschnitt), auf lokaler Maßstabsebene allerdings scheint es so zu sein, dass die einzelnen Habitatpatches nur unstet besetzt sind. Dies führte dazu, dass bezüglich eines Monitorings vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (2004: 131) formuliert wurde: „Eine gezielte Bestandskontrolle ist wegen örtlich instabiler Bestände nicht möglich. Ein Überblick über die Vorkommen kann nur erreicht werden, indem erfolgte Nachweise regelmäßig recherchiert werden. Für den Artnachweis sind geeignet: Sichtnachweise der Raupen und Imagines, ergänzend Lichtfang“. Auch Rennwald (2005), der den wichtigsten und ausführlichsten zusammenfassenden Beitrag zu dieser Art lieferte, auf den in Folge immer wieder zurückgegriffen werden wird, betont, dass der Nachtkerzenschwärmer an den meisten Fundstellen „nur ein einziges Mal oder das nächste Mal erst nach Jahren wieder nachgewiesen“ wird, wobei er den Absatz zum unsteten Auftreten der Art mit der in Klammer gesetzten Anmerkung enden lässt: „…oder es mangelt an systematischen Kontrollen“.

Es stellt sich die Frage, wie in der Praxis vorgegangen werden sollte, um den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des BNatSchG (§ 44 ff.) im Rahmen von Planungsvorhaben gerecht zu werden. Im Folgenden werden hierzu zunächst Grundlagen bezüglich Verbreitung, Phänologie und Habitatspektrum vor allem anhand bisheriger Erfahrungen aus Baden-Württemberg vorgestellt und eine praxisorientierte Erfassungsmethode vorgeschlagen. In einem zweiten Beitrag (Trautner & Hermann 2011, Veröffentlichung im folgenden Heft) wird danach ausführlich auf die Vermeidung oder Bewältigung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Rahmen von Planungsvorhaben eingegangen.

2 Verbreitung

Das Verbreitungsgebiet des Nachtkerzenschwärmers umfasst nach Pittaway (1997–2009) größere Teile der westlichen Paläarktis ohne den Norden und erreicht im Südwesten Nordwestafrika (Marokko, Algerien). Bereits der o.g. Autor verweist darauf, dass die Art ihr Areal in Europa zu erweitern scheint und auch aus Deutschland lagen bereits Hinweise auf eine Ausbreitung in den nördlichen Bundesländern vor, wenngleich eine sichere Aussage noch nicht möglich schien (vgl. Rennwald 2005).

Zwischenzeitlich verdichten sich jedoch die Angaben. So wurde die Art in Dänemark, wo sie bislang als nicht bodenständig eingestuft war, nach langer Zeit wieder nachgewiesen; am Fundort in Rødbyhavn gelangen 2008 und 2009 Beobachtungen mehrerer Blüten besuchender Falter sowie 2008 mehrerer Raupen (P. Stadel Nielsen, schriftl. Mitt.). Für Nordrhein-Westfalen wird z.B. aufgrund der aktuellen Fundsituation durch das LANUV (2010) konstatiert, dass seit einigen Jahren in Norddeutschland eine deutliche Ausbreitungstendenz zu beobachten sei.

In Deutschland fehlt es bis dato an gezielten Erhebungen. Zwar findet sich eine Verbreitungskarte im Nationalen Bericht zum Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie (BfN 2007). Danach scheint das bundesweite Verbreitungsgebiet der Art („range“) in wenige größere sowie viele mittelgroße und kleine Teilareale zu zerfallen, zwischen denen mehr oder weniger ausgedehnte Lücken klaffen. Verbreitungsschwerpunkte liegen nach dieser Karte in einigen östlichen Bundesländern (Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg), im südwestlichen Landesteil von Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Südhessen, dem nördlichen und zentralen Baden-Württemberg sowie im württembergischen Alpenvorland. Plausibel ist eine solche Verbreitung allerdings nicht.

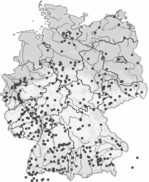

Als eine wichtige Datenquelle zu Funden und insbesondere zur jährlichen Phänologie kann das Wanderfalterforum von Science4you ( http://www.science4you.org ) genannt werden, wenngleich auch die hier gesammelten Daten nicht auf einer systematischen Erfassung, sondern in der Regel auf Zufallsfunden ehrenamtlicher Melder beruhen. Aus den eingegangenen Funden kann auch eine Karte generiert werden (Abb. 4), die unter Berücksichtigung der uneinheitlichen Erfassung (s.o.) jedenfalls das Bild einer in Deutschland weit verbreiteten, allenfalls im Norden (Teile Schleswig-Holsteins) und Nordwesten (noch) fehlenden Art vermittelt. Es kann davon ausgegangen werden dass eine systematische Kartierung, z.B. auf Rasterfeldbasis, eine sehr hohe Rasterfrequenz ergeben würde.

3 Habitate und Lebenszyklus

Die Lebensraumansprüche von P. proserpina sind vergleichsweise gut untersucht (s. Miller 1998, Rennwald 2005, Traub 1994). Die Raupe ist oligophag an Wirtspflanzen der Familie Onagraceae gebunden. Das Gros der Funde stammt von Arten der Gattung Epilobium (Weidenröschen), wobei insbesondere E. hirsutum (Zottiges Weidenröschen), E. tetragonum (Vierkantiges W.), E. angustifolium (Schmalblättriges W.) und E. dodonaei (Rosmarin-Weidenröschen) regelmäßig genannt werden (Zusammenstellung/Diskussion der bislang in Deutschland festgestellten Raupenwirtspflanzen bei Rennwald 2005). Nur selten wird die Raupe dagegen – entgegen dem deutschen Trivialnamen – auch an Nachtkerzen (Oenothera) gefunden, so z.B. an Garten-Nachtkerze (O. glazioviana; Caspari, schrift. Mitt.). Eine größere Zahl an Raupenfunden liegt schließlich – überwiegend aus Gärten – für Hybriden der Gattung Fuchsia (Fuchsien) vor (Rennwald 2005 und diverse Fundmeldungen in Foren).

Weil die meisten Wirtspflanzen Störstellenpioniere sind, schließt das Habitatspektrum des Nachtkerzenschwärmers eine Vielzahl anthropogen geprägter bis überformter Biotope ein. Beispiele solcher Habitate sind Ruderalfluren, Acker- und Feuchtwiesenbrachen, Grabenränder, Bahn- und Straßenbegleitflächen, Kahlschläge, Materialabgrabungen und Gärten. Bereits kurze Brachephasen reichen zur Etablierung der insbesondere als Wirtspflanzen relevanten Weidenröschen-Arten aus. Als Beispiel hierfür sei ein ausschließlich ackerbaulich genutztes Planungsgebiet in den Oberen Gäuen (Baden-Württemberg) angeführt. Hier siedelte sich in kleinflächigen Bestandeslücken eines ungespritzten Sonnenblumenfeldes spontan ein Bestand des Vierkantigen Weidenröschens (Epilobium tetragonum) an, in dem ein Raupenfund des Nachtkerzenschwärmers erbracht werden konnte.

Naturnahe Lebensräume treten (heute) in ihrer Bedeutung als Lebensraum stark zurück. Wesentlich ist, dass ihnen eine Dynamik innewohnt, die periodisch zur Neuentstehung konkurrenzarmer Offenlandstandorte mit Vorkommen der Nahrungspflanzen beiträgt. Zu erwarten oder belegt sind naturnahe Nachtkerzenschwärmer-Habitate beispielsweise auf Kiesinseln und -bänken unregulierter Fließgewässer, in Bergrutschgebieten, nach Windwürfen in der Phase des Schmalblättrigen Weidenröschens (Epilobium angustifolium) oder in der natürlichen Zusammenbruchphase sehr alter Waldbestände.

Neben dem Larvalhabitat wird – im räumlich-funktionalen Verbund – dem Angebot geeigneter Nektarhabitate eine Funktion beigemessen. Rennwald (2005) vermutet hierin sogar einen wichtigen populationsbegrenzenden Faktor. Imagines von P. proserpina saugen an verschiedenen Blütenpflanzen. Rennwald (2005) hebt diesbezüglich die Bedeutung trockenwarmer Standorte mit Saugpflanzen wie Natternkopf (Echium vulgare), Wiesensalbei (Salvia pratensis) und diversen Nelken (Dianthus, Silene) hervor. Welche Nektarquellen in Feuchtgebieten oder auf mesophilen Standorten eine Rolle spielen, scheint bislang nicht näher untersucht. Dass auch sie entsprechende Nektarquellen beherbergen müssen, schließen die Verfasser aus zahlreichen Raupenfunden in Räumen, denen Trockenstandorte ganz oder zumindest weitgehend fehlen (z.B. Grünlandgebiete Oberschwabens). Eine ganze Reihe eigener Funde sowie Erfahrungen von Caspari (schriftl. Mitt.) geben zudem Anlass, zumindest eine enge räumliche Verzahnung ergiebiger Nektarquellen und Fortpflanzungshabitaten nicht als obligatorisch einzustufen.

P. proserpina bildet in Deutschland eine Jahresgeneration aus. Die Falterflugzeit reicht – je nach Naturraum und Witterungsverlauf – etwa von Mitte/Ende April bis Ende Juli. Raupen werden vor allem zwischen Mitte Juni und Ende Juli gemeldet. Die zunächst tagaktive, im letzten Stadium dann vorwiegend nachtaktive Raupe wandert nach Erreichen ihrer Endgröße auf der Suche nach einem geeigneten Verpuppungsort größere Distanzen (>100m). Während dieser Wanderung wird sie gelegentlich auf Feldwegen oder Straßen beobachtet, wo sie häufig dem Verkehr zum Opfer fällt. Überwinterungsstadium ist die Puppe, die zwischen Hochsommer und dem darauf folgenden Frühjahr in einer oberflächennahen Erdhöhlung überdauert. Auch das „Überliegen“ eines weiteren Winters erscheint nicht ausgeschlossen. Der Überwinterungsplatz, der aufgrund dieses Verhaltens nicht notwendigerweise mit dem Larvalhabitat übereinstimmen muss, könnte insoweit auch von naturschutzrechtlichem Interesse sein, als er ggf. zu den Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß §44 BNatSchG gerechnet werden muss, die einem strengen Schutzregime unterliegen (s.a. Trautner & Hermann 2011).

Abb. 5 gibt eine Übersicht zum zeitlichen Ablauf des Lebenszyklus der Art. Die Abb.6 bis 10 zeigen Beispiele unterschiedlicher Habitattypen des Nachtkerzenschwärmers nach Raupennachweisen aus Baden-Württemberg.

4 Methode der Erfassung

Grundsätzlich gibt es verschiedene Methoden, um Vorkommen von Proserpinus proserpina in einem bestimmten Gebiet nachzuweisen. Das Falterstadium ist zwar nicht dafür bekannt, regelmäßig an Lichtquellen zu erscheinen. Dies könnte indessen damit zusammenhängen, dass Lichtfallen und Leuchttürme häufig erst nach Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet werden, Imagines des Nachtkerzenschwärmers jedoch dämmerungsaktiv sind (Rennwald 2005). An Lichtfanganlagen im Saarland wurde die Art wiederholt und hier meist unmittelbar bei Leuchtbeginn zur Dämmerung nachgewiesen (Caspari, schriftl. Mitt.). Ein Nachteil des Art-Nachweises an Lichtquellen ist in der Regel, dass die Herkunft registrierter Falter und die Larvalhabitate der Art im Unklaren bleiben. Eine zweite Methode zum Imaginalnachweis ist das Ableuchten potenzieller Nektarhabitate an warmen Abenden zur Hauptflugzeit. Nachteile dieses Ansatzes sind die starke Witterungsabhängigkeit und die sehr kurze Zeitspanne, in der Falter an Blüten nachgewiesen werden können (Rennwald 2005). Zudem kann auch damit zunächst nur ein Nachweis der Art im Gebiet erbracht werden, ohne dass eine Fortpflanzungsstätte belegt wäre. Letzterer kommt aber im artenschutzrechtlichen Kontext eine besondere Bedeutung zu.

Für die Planungspraxis sollte der Fokus deshalb klar auf das Eiablage- und Larvalhabitat der Art gerichtet werden, wobei hier eine Eisuche bei vertretbarem Aufwand kaum Erfolg versprechend ist, so dass die Methode der Raupensuche verbleibt. Letztere ist auf Basis mehrjähriger Erfahrungen aus rund 70 verschiedenen Planungsvorhaben als Standardmethode zur Erfassung der streng geschützten Art anzusehen. Unsererseits wird dabei eine nächtliche Raupensuche nicht als obligatorisch erachtet. So wurde bei mehreren eigenen Stichproben in Flächen, für die im Rahmen der Tagsuche kein Raupennachweis erbracht werden konnte, auch am darauf folgenden Abend niemals eine Nachtkerzenschwärmerraupe gefunden. Für hinreichend geschulte bzw. erfahrene Bearbeiter(innen) dürfte in tatsächlichen Habitaten die häufigste Ursache des Nicht-Auffindens von Raupen deren noch zu geringe Größe oder eine bereits erfolgte Abwanderung zum Verpuppungsplatz sein, in beiden Fällen also eine ungünstige Terminierung der Begehung. Lediglich weniger erfahrenen Bearbeiter(inne)n ist zu empfehlen, in Gebieten ohne Raupennachweis bei Tag zusätzlich von der Methode des nächtlichen Ableuchtens der Wirtspflanzenbestände Gebrauch zu machen. Vor allem die Raupen des letzten, in der Regel braunen Stadiums sind bei Dunkelheit mit Hilfe einer starken Lampe relativ einfach in den Blütenständen zu entdecken.

Im Rahmen der gezielten Raupensuche sollte durchgeführt werden:

a) die Abgrenzung und Dokumentation der in einem Untersuchungsraum vorhandenen Habitatpotenziale (Flächen mit Vorkommen von Raupenwirtspflanzen, ggf. Flächen mit lediglich Einzelpflanzen, s. u.) und

b) die systematische Tagsuche nach Fraßspuren, Kotballen und insbesondere Raupen zwischen der letzten Juni- und der zweiten Juli-Dekade.

Mit diesem vergleichsweise wenig aufwändigen Ansatz konnte zwischen 2005 und 2009 in 68 baden-württembergischen Planungsvorhaben, in denen eine Prüfung beauftragt wurde, 27mal ein Nachweis von Proserpinus proserpina erbracht werden, also in rund 40 % der Fälle. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass im Großteil der Untersuchungsgebiete ohne Nachweis lediglich sehr kleine oder überhaupt keine Vorkommen geeigneter Raupenwirtspflanzen zu finden waren. In Gebieten mit mehreren potenziellen Habitatflächen (> 4) und/oder mit großen Wirtspflanzenbeständen wurde die streng geschützte Art dagegen nicht ein einziges Mal vergeblich gesucht.

Die Zahlen machen deutlich, dass die Notwendigkeit der Prüfung auf eine mögliche Betroffenheit des Nachtkerzenschwärmers in Baden-Württemberg nicht die Ausnahme, sondern den planerischen Regelfall darstellt. Das dürfte vor dem Hintergrund der eingangs geschilderten Verbreitungssituation für den Großteil Deutschlands übertragbar sein.

Ziel einer solchen Prüfung kann nicht etwa eine quantitative oder gar vollzählige Erfassung des Raupenbestandes eines Gebiets sein. Eine solche wäre ohnehin allenfalls unter extrem hohem Zeitaufwand möglich. Als für den Artenschutzfachbeitrag ausreichend kann unseres Erachtens der Nachweis wenigstens einer Raupe für wenigstens eine Fortpflanzungsstätte innerhalb eines Planungsgebiets angesehen werden. Liegt ein Raupennachweis bereits nach der ersten Geländebegehung vor, so sollten vor dem Hintergrund der faktischen Unauffindbarkeit vieler Raupen sowie der jährlichen Bestandsdynamik der Art auch umgebende Wirtspflanzenbestände ohne Raupen-Nachweis als Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG eingeordnet werden. Bleibt die erste Begehung hingegen ohne Nachweis, sollte zehn bis 14 Tage später eine zweite erfolgen. Bei Methodentests im Sommer 2009 gelang in mehreren Wirtspflanzenbeständen der Artnachweis erst bei der zweiten Begehung. Hauptgründe hierfür sind die relativ lang gedehnte Flug- und Raupenzeit in Verbindung mit der grundsätzlichen Nicht-Erfassbarkeit von Eiern oder sehr kleinen Raupen beim ersten Termin.

Ob in Gebieten, in denen auch nach zwei Terminen noch kein Nachweis gelang, ggf. durch weitere Erfassungstermine noch Nachweise hätten erbracht werden können, wurde von uns bislang nicht getestet. Aufgrund der Situation, dass dort in den allermeisten Fällen nur sehr kleine potenzielle Wirtspflanzenbestände vorhanden waren, würden wir nach derzeitigem Kenntnisstand von einer tatsächlich fehlenden Nutzung als Fortpflanzungsstätte durch die Art (zumindest im jeweiligen Untersuchungsjahr) ausgehen.

Gelingt kein Raupennachweis bei einer der beiden Begehungen, so wäre eine Bewertung vorhandener Wirtspflanzenbestände als Fortpflanzungsstätte im weiteren Planungsablauf nur dann zu begründen, wenn eine Besiedlung unterhalb der Nachweisbarkeitsschwelle und/oder in anderen – artbezogen günstigeren – Flugjahren vorliegen könnte. Mögliche Begründung für die Zuordnung von Flächen als Fortpflanzungs- und Ruhestätte ohne das Vorliegen eines Raupennachweises könnten – in Verbindung mit prinzipiellen Nachweisen aus dem Naturraum – Witterungsunbilden wie extremer Hagelschlag vor der Begehung sein oder Nutzungseinflüsse, die einen Nachweis unmöglich machten (Mahd, Beweidung).

Immer wieder stellt sich auch die Frage der Wertung von Schwärmerraupen-Fraßspuren und/oder Kotballen, ohne dass auf der betreffenden Fläche auch ein Raupenfund gelang. Typische Fraßspuren an Weidenröschen, Nachtkerzen oder Fuchsien können nach eigener Erfahrung keinesfalls per se dem Nachtkerzenschwärmer zugeordnet werden, weil sich in nahezu allen Lebensräumen der Art – und zudem an denselben Wirtspflanzen – die Raupen des Mittleren Weinschwärmers, Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758), entwickeln. Deren Fraßbild ist von jenem der P. proserpina-Raupe nicht zu unterscheiden. Auch ist zu beachten, dass starker Fraß im oberen Bereich des Blütenstängels von Rehwild oder anderen Großherbivoren verursacht sein und evtl. mit Fraßspuren von Schwärmern verwechselt werden könnte. Allerdings ist in diesem Fall niemals ein Aussparen der Blattmittelrippe bei nur halbseitigem Abfressen der Blattspreite bis zur Mittelrippe zu beobachten, wie es für Raupenfraß vor allem der jüngeren Stadien typisch ist. Zudem fressen Rehe auch die bereits schwach verholzenden Stängelteile im oberen Bereich des Blütenstandes mit, die von Schwärmerraupen verschmäht werden (vgl. Abb. 11).

Fraßspuren können also eine wichtige Hilfe bieten, um den Aufenthaltsort einer P. proserpina-Raupe aufzuspüren, sie reichen jedoch keinesfalls dazu aus, den Artnachweis zu führen. Bessere Hinweise geben Größe und Form der unterhalb von Fraßspuren auf der Bodenoberfläche auffindbaren Schwärmerkotballen. Diejenigen von P. proserpina erreichen niemals eine Größe von > 10 mm und sind in den meisten Fällen fast regelmäßig zylindrisch, also an beiden Enden ungefähr gleich breit. Kotballen ausgewachsener (nicht jedoch jüngerer!) Deilephila elpenor-Raupen sind dagegen im nicht getrockneten Zustand sehr groß (> 10 mm) und in den meisten Fällen an einem Ende deutlich breiter als am gegenüber liegenden. Abb. 12 zeigt Kotballen beider Arten im Direktvergleich. Leider hat ein Vergleich sicher zuordenbarer Kotballen inzwischen ergeben, dass Form und Größe der Exkremente beider Arten einen gewissen Überlappungsbereich aufweisen, der für den Nachtkerzenschwärmer – ohne Fund der zugehörigen Raupe – keine 100- %ige Bestimmungssicherheit gewährleistet, sondern nur als Hinweis zu werten ist. Nicht überprüft wurde bislang, ob weitere, regional oder jahrweise in denselben Habitaten auftauchende Schwärmerarten anhand ihrer Kotballen von P. proserpina unterscheidbar sind (Labkrautschwärmer, Hyles gallii; ausnahmsweise auch Fledermausschwärmer, Hyles vespertilio, Linienschwärmer, Hyles livornica, und Großer Weinschwärmer, Hippotion celerio).

5 Schlussbemerkungen

Ähnlich wie etwa Haselmaus oder Zauneidechse gehört der Nachtkerzenschwärmer zu denjenigen streng geschützten Arten des AnhangsIV der FFH-Richtlinie, bei denen regelmäßig eine Betroffenheit im Rahmen zahlreicher Eingriffsvorhaben der „Normallandschaft“ zu erwarten ist. Die weite Verbreitung in Verbindung mit Vorkommen geeigneter Habitate bzw. Wirtspflanzen im konkreten Fall ist als hinreichender „Anfangsverdacht“ (vgl. Lau & Steeck 2008: 387, zit. in Kratsch 2011: 759, Rn. 65) auf ein Vorkommen in artenschutzrechtlicher Sicht zu werten. Zwingende Konsequenz daraus ist die Prüfung und explizite Berücksichtigung der Art im jeweiligen Planungsablauf. Nach Einschätzung der Verfasser finden entsprechende Beiträge bis dato jedoch nur in einem geringen Anteil jener Planungen Berücksichtigung, bei denen sie in Anbetracht der tatsächlichen Betroffenheit potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten geboten wären. Hauptursache dürfte der immer noch geringe Bekanntheitsgrad dieser streng geschützten Schmetterlingsart, ihrer Verbreitung und Ansprüche bei den diversen Planungsbeteiligten sein.

Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, dass der gesetzlichen Verpflichtung zur Vermeidung (oder ausnahmsweisen Zulassung) artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände – die im Übrigen nicht der Abwägung zugänglich sind – hinsichtlich des Nachtkerzenschwärmers besser entsprochen wird. Dies beginnt auf Ebene des Erkennens einer potenziellen Betroffenheit und der Bestandserfassung. Auf die Vermeidung oder Bewältigung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Rahmen von Planungsvorhaben wird in einem zweiten Beitrag eingegangen (Trautner & Hermann 2011, Veröffentlichung im folgenden Heft von Naturschutz und Landschaftsplanung).

Dank

Unser Dank gilt Dr. Steffen Caspari (Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz Saarland, Zentrum für Biodokumentation) für die Durchsicht des Manuskripts und wichtige Hinweise. Zudem geht unser Dank an P. Stadel Nielsen (Holte, Dänemark) für Angaben zu neueren Funden der Art in Dänemark und an Norbert Hirneisen (Bonn) für die Genehmigung zur Verwendung der Fundpunkt-Karte aus http://www.science4you.org .

Literatur

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2007): Nationaler Bericht 2007 gemäß FFH-Richtlinie (Ausgewählte Ergebnisse). – Internet: http://www.bfn.de/0316_bericht2007.html (letztmalig abgerufen am 27.08.2009).

BNatSchG – Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009. BGBl 2009 Teil I, Nr. 51, S. 2542-2579 (in Kraft getreten am 01. März 2010).

EEA/ETCBD (European Environment Agency, European Topic Centre on Biological Diversity, 2009): Habitats Directive Article 17 Reporting. Data Sheet Proserpinus proserpina, 13 July 2009. Internet: http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/habitats-art17report/library?l=/datasheets/species/invertebrates/invertebrates/ proserpinus_proserpinapd/_EN_1.0_&a=d (letztmalig abgerufen am 27.08. 2009).

FFH-RL – Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006.

Hermann, G., Trautner, J. (2011): Der Nachtkerzenschwärmer und das Artenschutzrecht. Vermeidung relevanter Beeinträchtigungen und Bewältigung von Verbotstatbeständen in der Planungspraxis. Naturschutz und Landschaftsplanung 43 (11) (in Vorb.).

Kratsch, D. (2011): Abschnitt 3. Besonderer Artenschutz. In: Schumacher, J., Fischer-Hüftle, P., Hrsg., Bundesnaturschutzgesetz, Kommentar, Kohlhammer, Stuttgart, 2. Aufl., 742-782.

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg., 2004): Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie im Land Sachsen-Anhalt. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2004, 142S.

LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 2010): Nachtkerzen-Schwärmer (Proserpinus proserpina). In: Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen. Internet: http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/schmetterlinge/kurzbeschreibung/108137 (letztmalig abgerufen am 30.12.2010).

Lau, M., Steeck, S. (2008): Das Erste Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes – ein Ende der Debatte um den europäischen Artenschutz? Natur und Recht 30 (6), 386-396.

Miller, M.A. (1998): Eine Zucht von Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) mit Anmerkungen zur Ökologie und Biologie (Lepidoptera, Sphingidae). Mitt. d. Thür. Entomologenverb. 5 (1), 10-12.

Pittaway, A.R. (1997-2009): Sphingidae of the Western Palaearctic. http://tpittaway.tripod.com/sphinx/p_pro.htm (letztmalig abgerufen am 27.08.2009, letztes Update zum Artensteckbrief Proserpinus proserpina am 28.09.2005).

Rennwald, E. (2005): Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina (Pallas, 1772). In: Doerpinghaus, A., Eichen, C., Gunnemann, H., Leopold, P., Neukirchen, M., Petermann, J., Schröder, E., Bearb., Methoden zur Erfassung von Arten der Anhänge IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Naturschutz und Biologische Vielfalt 20, 202-209.

Science4you – Internet: http://www.science4you.org .

Traub, B. (1994): Sphingidae (Schwärmer). In: Ebert, G., Hrsg., Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Bd. 4, Nachtfalter 2, Ulmer, Stuttgart, 118-209.

Anschrift der Verfasser: Gabriel Hermann und Jürgen Trautner, Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung, Johann-Strauß-Straße 22, D-70794 Filderstadt, E-Mail info@tieroekologie.de , Internet http://www.tieroekologie.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.