Demographischer Wandel und Naturschutz

Abstracts

Der demografische Wandel ist gesellschaftliche Realität. Während die Bevölkerungsentwicklung statistisch relativ präzise prognostiziert werden kann, ist der Einfluss des demografischen Wandels auf den Stellenwert des Naturschutzes in der Gesellschaft und den ehrenamtlichen Naturschutz wesentlich schwieriger zu bestimmen. Der vorliegende Beitrag unternimmt dennoch diesen Versuch, basierend auf den Ergebnissen eines Expertenworkshops, von Experteninterviews sowie ergänzenden Literaturauswertungen.

Neben direkten Auswirkungen des demografischen Wandels wie beispielsweise auf Mitgliederzahl, Altersstruktur sowie Zahl der aktiven Ehrenamtlichen in Naturschutzverbänden – insbesondere in Regionen mit Bevölkerungsrückgang – werden zudem die indirekten Auswirkungen anderer gesellschaftlicher Faktoren berücksichtigt, wie z.B. ein generell verändertes gesellschaftliches Verhältnis zum Ehrenamt.

Um den Konsequenzen aus den sich abzeichnenden Veränderungen gesellschaftlicher Werte, Lebensstile und -gewohnheiten für die Entwicklung der Mitgliederzahlen begegnen zu können, bedarf es aktiver Anstrengungen seitens der Naturschutzverbände. In Hinblick auf die ehrenamtliche Naturschutzarbeit der Verbände werden Vorschläge für entsprechende Maßnahmen und Strategien zur Diskussion gestellt.

Demographic Change and Nature Conservation – Influence on the relationship between man and nature and on voluntary work

Meanwhile demographic change has become a societal reality. Although population development can be predicted precisely it is much more difficult to identify the influence of demographic change on the significance of nature conservation in the German society as well as on the development of voluntary nature conservation. Nevertheless this article aims to analyse this process, using results of an expert workshop, expert interviews and additional literature review.

Especially in regions with a strong population decline the demographic change has direct effects on the number of active members and members altogether of nature conservation groups as well as on their age structure. The study also considers other social factors such as the generally changed attitude towards voluntary work and its indirect effects on these organizations.

In order to deal with the effects of the changing social values, life styles and habits active efforts of the respective organisations are necessary. The paper suggests measures and strategies how to deal with these changes.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Deutschlands Bevölkerung nimmt seit 2003 ab. Bis zum Jahr 2060 erwartet das Statistische Bundesamt, bei Fortsetzung der derzeitigen demografischen Entwicklung, einen Rückgang der Bevölkerungszahl Deutschlands von ca. 82 Millionen Menschen im Jahre 2008 auf etwa 65 bis 70 Millionen Menschen (Statistisches Bundesamt 2009: 12). Zugleich wird sich die Altersstruktur grundlegend verändern. Der Anteil älterer Menschen wird deutlich ansteigen, für die Altersgruppe 65+ wird ein Anteil von 34 % an der Gesamtbevölkerung erwartet, während die Anzahl junger Menschen unter 20 Jahren auf 16 % absinken wird (ebd.: 15f.). Die kulturelle und ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung unterliegt ebenfalls einem Wandel – der Anteil ausländischer Mitbürger(innen) steigt, vor allem in Großstädten, stetig.

Die bundesweit rückläufige natürliche Bevölkerungsentwicklung führt im Zusammenspiel mit Binnenwanderungen zu einem Bevölkerungsrückgang vor allem in wirtschaftlich schwachen Regionen. Wanderungsgewinne weisen dagegen vor allem wirtschaftlich starke Regionen auf, die ihre negative natürliche Bevölkerungsentwicklung dadurch kompensieren können und so nach wie vor Bevölkerungswachstum oder -stagnation verzeichnen. Auch wenn bislang bundesweit kein starker Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen ist und dieser Prozess derzeit noch eher langsam verläuft, so ist ab dem Jahr 2020 von einer zunehmenden Dynamik der Entwicklung auszugehen.

Über die Inhalte des Begriffs „demografischer Wandel“ (siehe Abb. 1) besteht weitestgehend Konsens. Auch die große Bedeutung des demografischen Wandels für die gesellschaftliche, ökonomische und soziale Entwicklung Deutschlands und Europas ist mittlerweile anerkannt.

Auch wenn sich inzwischen verschiedene wissenschaftliche Disziplinen und die Politik intensiv mit dem demografischen Wandel und seinen Auswirkungen auseinandersetzen, so sind die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Naturschutz bisher erst in wenigen Forschungsvorhaben untersucht worden (vgl. Heiland et al. 2004, Müller et al. 2007, Wolf & Appel-Kummer 2005).

Das BfN-Projekt „Demografischer Wandel und Naturschutz“ (2008 – 2009) beschäftigte sich im Rahmen eines Workshops mit den Folgen, die sich aufgrund soziodemografischer Veränderungen für das gesellschaftspolitische Handlungsfeld Naturschutz ergeben. In diesem Zusammenhang wurden, neben den Auswirkungen des demografischen Wandels auf Umweltbewusstsein, Natur- und Landschaftsverständnisse und die Akzeptanz des Naturschutzes, auch die zukünftige Entwicklung des Ehrenamtes sowie organisatorisch-institutionelle Aspekte von Naturschutzverbänden mit Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen diskutiert (Demuth et al. 2010).

Die Erkenntnisse des Expertenworkshops, ergänzende Experteninterviews in drei ausgewählten Landkreisen sowie aktuelle Literaturauswertungen sind Gegenstand des Beitrags. Sie sollen helfen, den Zusammenhang zwischen demografischem Wandel und dem Mensch-Naturschutz-Verhältnis sowie dem ehrenamtlichen Naturschutz darzustellen und erforderliche Strategien für die Naturschutzverbände abzuleiten.

2 Demografischer Wandel und veränderte Lebensstile – Auswirkungen auf die Beziehung des Menschen zu Natur und Naturschutz

Neben den beschriebenen quantitativen demografischen Veränderungen ist zu berücksichtigen, dass sich Lebensstile, -gewohnheiten und -umstände in den letzten Jahrzehnten tiefgreifend gewandelt haben und voraussichtlich weiter wandeln werden. Dies hat zu einer kulturellen Heterogenisierung der Gesellschaft geführt, die dem Phänomen des demografischen Wandels zugeordnet werden kann (siehe Abb. 1). Daher ist mit fortschreitenden demografischen Veränderungen auch von einem veränderten Verhältnis zwischen Mensch, Natur und Naturschutz auszugehen.

Seit den 1980er Jahren wird in Deutschland zur Entwicklung und Konstituierung von Lebensstilen geforscht. Dieser sozialkulturelle Ansatz hat sich im Gegensatz zu den sozialstrukturellen Ansätzen (Klassen und Schichten) herausgebildet (Wahl 2003: 15f.). Dieser kann einen Beitrag zum besseren Verständnis der Entwicklung von Umweltbewusstsein und -verhalten leisten (siehe z.B. Reusswig 2002), wenngleich durch die unterschiedliche Dimensionierung des Lebensstilbegriffs eine große Vielfalt an Milieu- und Lebensstiltypologien existiert, wodurch die Verknüpfung mit der Umweltbewusstseins- und Umweltverhaltensforschung erschwert wird (Brand 2004). Als ein Beispiel seien an dieser Stelle die Sinus-Milieus genannt. Diese können als zweidimensionale Konzeption des sozialen Raumes verstanden werden, indem soziale Schichten (vertikal) den Wertorientierungen (horizontal) gegenübergestellt werden (siehe Abb. 2) (Otte 2004: 59ff.).

Wesentliche Bestimmungsfaktoren für den jeweiligen Lebensstil einer Person sind das Alter und die Schulbildung. Weitere Faktoren bilden das Geschlecht, die Lebensform, der Berufsstatus und das Einkommen (Wahl 2003: 17). Lebensstile verändern sich im Laufe von Generationen, in der Abfolge von Lebensphasen und sind zudem periodenspezifischen Wandlungsprozessen und Ereignissen ausgesetzt (ebd.).

Es ist zu vermuten, dass gerade periodenspezifische Wandlungsprozesse und Ereignisse einen immer höheren Einfluss auf die Lebensstile haben und dabei generationen- und lebensphasenübergreifend wirken. Dazu zählen beispielsweise eine steigende arbeitsbedingte Mobilität und das Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Mit diesen Veränderungen im Alltag der Menschen ist ein Wandel individueller und gesellschaftlicher Werte und Lebensentwürfe verbunden. Diese können von traditionellen Vorstellungen stark abweichen. Dies bedeutet z.B., dass ein unmittelbarer Kontakt zur Natur oder tägliches Landschaftserleben für viele Menschen nicht mehr Bestandteil des Alltags ist. Immerhin leben derzeit rund 31 % der Einwohner Deutschlands in Großstädten mit 100000 und mehr Einwohnern. Höhere Mobilitätszeiten und entsprechend weniger Zeit, die am Wohnort verbracht werden kann, führen vielfach zu einer geringeren Bindung an die Umgebung des Wohnortes, der zudem häufig nicht mehr den dauerhaften Lebensmittelpunkt darstellt. In Folge dieser Veränderungen wird die Distanz vieler Menschen zur Natur, auch im ländlichen Raum, merklich größer. Insbesondere für die Jugend wird das in einigen Untersuchungen immer wieder festgestellt (Brämer 2010, Wippermann et al. 2008b: 87ff.).

Die zunehmende Distanz zur Natur hat aber scheinbar keinen Einfluss auf das Umweltbewusstsein der deutschen Bevölkerung. Zumindest stellt die Studie „Umweltbewusstsein in Deutschland 2008“ (Wippermann et al. 2008a) fest, dass dieses im Vergleich zu früheren Jahren weitestgehend stabil geblieben ist. Der Umweltschutz erreicht bei der Frage nach spontaner Nennung der wichtigsten Probleme mit 22 % den vierten Rang. Zugleich sahen 91 % der Deutschen den Umweltschutz als sehr wichtige (49 %) oder wichtige (42 %) Aufgabe der Politik an.

Unter zwölf Fragen zu „Allgemeinen Einstellungen zum Umweltschutz“ sowohl in der Umweltbewusstseinsstudie von 2006 als auch in jener von 2008 (Kuckartz et al. 2006: 17, Wippermann et al. 2008a: 15) erhielt die Aussage: „Die landschaftliche Schönheit und Eigenart unserer Heimat soll erhalten und geschützt werden“ mit 93 % (2006) bzw. 95 % (2008) die jeweils höchsten Zustimmungswerte. Zumindest dieser „Bereich“ des Naturschutzes erfreut sich somit hoher prinzipieller Akzeptanz, die allerdings nicht mit der Zustimmung zu konkreten Maßnahmen und zu einer höheren Akzeptanz des Naturschutzes gleich gesetzt werden kann.

Die häufig festzustellende Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis im Umweltverhalten kommentierten Erdmann & Mager (2000: 3) bereits recht treffend: „Obwohl die Schönheiten von Natur und Landschaft viele Menschen begeistern, ist die Bereitschaft des Menschen als Individuum oder in Gemeinschaft, schonend und pfleglich mit der Natur umzugehen, immer noch sehr schwach ausgeprägt.“ Dies wird zum Beispiel auch von de Haan & Kuckartz (1996: 114) bestätigt, die feststellen: „Der Zusammenhang von Umweltwissen und Umwelteinstellungen ist relativ gering, die Effekte von Wissen und Einstellungen auf das verbalisierte Verhalten sind unbedeutend.“ Dieser Befund wird auch als „Kluft“ zwischen Umweltbewusstsein und -verhalten diskutiert (vgl. u.a. Brand 2004, Heiland 1999, Meier & Erdmann 2004).

Die prinzipielle Akzeptanz von Naturschutz sowie eine allgemeine Wertschätzung von Natur bilden zwar die Basis für umweltfreundlichen Handeln bzw. Verhalten, sind aber von einer Fülle individueller, sozialer und kontextspezifischer Faktoren abhängig (vgl. Brand 2004, Heiland 1999). In Studien wurde bisher vor allem die individuelle Handlungsbereitschaft untersucht, weniger aber tatsächliches Umweltverhalten in unterschiedlichen Handlungskontexten – hier besteht weiterer Forschungsbedarf.

3 Ehrenamtliches Naturschutz-Engagement im Wandel

3.1 Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement

Neben der Beziehung der Menschen zur Natur und zum Naturschutz stellt sich – gerade im Hinblick auf tatsächliches Handeln – die Frage nach der Entwicklung der Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement im Naturschutz. Vor dem Hintergrund der beschriebenen demografischen Veränderungen gewinnt diese Fragestellung zunehmend an Bedeutung für die Naturschutzverbände.

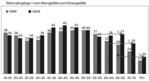

Insgesamt engagieren sich nur 4 % der Bevölkerung ehrenamtlich im Natur- und Umweltschutz, während sich 60 % der Befragten ein solches Engagement nicht vorstellen können (Wippermann et al. 2008a: 46). Der im Auftrag Bundesministeriums für Familie, Senioren und Jugend (BMFSFJ) im Jahr 2009 zum dritten Mal seit 1999 durchgeführte Freiwilligensurvey (Bundesministerium für Familie 2009b: 22) kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Engagierten von 1999 (34 %) bis 2009 (36 %) nur unwesentlich variiert. Gleiches gilt für die Zahl der „bestimmt Engagierten“, die bei 10 % (1999) bzw. 11 % (2009) stabil bleibt. Einzig im Bereich der „eventuell Engagierten“ von 16 % (1999) ist eine Steigerung auf 26 % (2009) festzustellen. Insgesamt gesehen bleibt die Anzahl der eventuell oder nicht bereiten Personen im zehnjährigen Vergleich jedoch ebenfalls fast gleich (siehe Abb. 3). Bei den genannten Zahlen handelt es sich um allgemeine ehrenamtliche Tätigkeiten. Bezogen auf den Natur- und Umweltschutz sind rund 2,8 % (2009) der Bevölkerung (Personen über 14 Jahre) ehrenamtlich aktiv (ebd.: 18).

Das Alter scheint eine sozialdemografische Komponente zu sein, die für die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement von Bedeutung ist. So stellt die Studie Umweltbewusstsein 2008 fest, dass sich insbesondere Personen im Rentenalter (76 %) ablehnend äußerten (Wippermann et al. 2008a: 46). Der Freiwilligensurvey konkretisiert diese Erkenntnis, wenn er feststellt, dass das Engagement Älterer ab dem 70. Lebensjahr abnimmt (Bundesministerium für Familie 2009b: 34) (siehe Abb. 4). Allerdings existieren auch gegensätzliche Aussagen. So stellt die von Kleinhückelkotten & Neitzke (2010: 23) durchgeführte Naturbewusstseinsstudie bei der Betrachtung des Alters nur geringe Unterschiede (10 bis 13 %), bei der Frage nach der Bereitschaft, „aktiv mitzuarbeiten“, fest. Ähnlich äußert sich auch Brand (2004: 202 f.), der weitere Studien benennt, die zu dem gleichen Ergebnis kommen: Das Alter scheint keine eindeutige Determinante für die Ausprägung von Umweltverhalten und -bewusstsein zu sein.

Wenn man den Erkenntnissen aus den ersten beiden Studien folgt, so trifft die zunehmend diskutierte These, dass gerade aktive ältere Menschen („silver surfer“) ein wesentliches neues Potenzial für die ehrenamtliche Naturschutzarbeit darstellen, nicht zu. Es scheint vielmehr so, dass aufgrund des bundesweit zunehmenden Anteils Älterer deren Engagement zwar kurzzeitig nach Renteneintritt zunehmen kann, dies aber spätestens ab dem 70. Lebensjahr wieder abnimmt oder gar nicht mehr stattfindet (siehe Abb. 4).

Ein weiteres Ergebnis der Umweltbewusstseinsstudie 2008 ist, dass Personen mit niedriger Schulbildung (73 %) ein ehrenamtliches Engagement im Natur- und Umweltschutz ablehnen (Wippermann et al. 2008a: 46). Im Gegensatz hierzu konstatiert Brand (2004: 202 f.), auch für den Bereich Bildung, dass dies keine eindeutige Determinante für die Ausprägung von Umweltverhalten und -bewusstsein darstellt. Folgt man den Erkenntnissen der Umweltbewusstseinsstudie 2008 (Wippermann et al. 2008a), sind vor allem Auswirkungen für jene Regionen denkbar, die von der Abwanderung, insbesondere gut Ausgebildeter, betroffen sind. In der Konsequenz könnte dies zu einer Zunahme des Anteils von Personen mit niedriger Schulbildung führen, womit gleichzeitig auch das Potenzial ehrenamtlich Engagierter abnehmen könnte. Eine regionale Aufschlüsselung der erhobenen Daten zum ehrenamtlichen Engagement würde hierzu genauere Aussagen erlauben. Derzeit sind nur Aussagen über den Durchschnitt der bundesdeutschen Bevölkerung möglich.

In den unterschiedlichen hier zitierten Studien – mit Ausnahme des Freiwilligensurveys (Bundesministerium für Familie 2009b) – spielen die Lebensstil-Gruppen (bzw. Milieus) eine wichtige Rolle bei der Analyse der Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement. Aufgrund wechselnder Stichprobenzusammensetzungen bei jeder neuen Erhebung liefern die Studien statistisch gesicherte „Momentaufnahmen“ der gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen – sie haben primär nicht das Ziel, die stattfindenden gesellschaftlichen Veränderungen aufgrund des demografischen Wandels (z.B. auf die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement) in ihrem Verlauf zu untersuchen.

Dies würde u.a. die kontinuierliche Befragung einer festen Personen-Stichprobe erfordern, um konkrete, statistisch abgesicherte Aussagen zu Entwicklungen (innerhalb der Milieus) als Folge des demografischen Wandels treffen zu können. Darüber hinaus bedürften die hierfür notwendigen Langzeitstudien, neben einem speziellen Fragenset, auch einer regional repräsentativen Personenstichprobe, um die Auswirkungen des demografischen Wandels regional differenziert darzustellen. Erst eine Aufschlüsselung der Ergebnisse nach sozialdemografischen Kennzeichen macht es möglich, den Einfluss des demografischen Wandels genauer zu bestimmen und entsprechende Konsequenzen ziehen zu können.

Neben den weniger eindeutigen Auswirkungen des demografischen Wandels existieren aber auch direkte Auswirkungen auf die Struktur der Naturschutz- und Umweltverbände. Durch Bevölkerungsrückgänge, die durch regionale Binnenwanderungen bewirkt werden, und durch Alterungsprozesse verändert sich deren Mitgliederzahl und Altersstruktur. Diese Entwicklung wird von einem generellen Strukturwandel des Ehrenamtes überlagert (Europäischer Rat 2009), der auf die Veränderung gesellschaftlicher Werte, Lebensstile und -gewohnheiten sowie auf veränderte sozioökonomische Anforderungen zurückzuführen ist.

Die sich abzeichnenden Veränderungen lassen sich mit den Begriffen „altes“ und „neues“ Ehrenamt umschreiben, wobei die nachfolgend genannten Punkte in besonderer Weise auf jüngere Menschen zutreffen (vgl. auch Göll et al. 2005, Mitlacher & Schulte 2005):

Die dauerhafte Bindung an örtliche Verbände und Vereine nimmt ab – Ortsverbundenheit und eine lebenslange Mitgliedschaft in örtlichen Vereinen waren früher weit verbreitet.

Zeitlich begrenzte und flexible, themenspezifische und projektbezogene Formen des Engagements gewinnen an Bedeutung – die Bedeutung des langfristigen, kontinuierlichen und verbandsbezogenen Ehrenamts geht zurück.

Die geringe Verbindlichkeit der Teilnahme sowie überschaubare Gruppengrößen zeichnen sich als Voraussetzungen für eine künftige Engagementbereitschaft ab.

Heute sind die Motive eher in der Erfüllung persönlicher Bedürfnisse und Interessen (z.B. Selbsterfahrung, Kompetenzerwerb, Unterhaltung) im Kontext bestimmter Lebenssituationen zu finden – bislang standen eher altruistische Motive im Vordergrund.

Das Zusammenwirken dieser Punkte führt zu einer Dynamik, die, mit ständigen Austritten sowie Neu- bzw. Wiedereintritten in die Verbände, dem Arbeitsmarkt vergleichbar ist (Braun & Klages 2001: 175).

Die zunehmende Bereitschaft zum Engagement ist nach den Ergebnissen des Freiwilligensurvey fast ausschließlich im Bereich des Unverbindlichen verblieben (Bundesministerium für Familie 2009b: 22). Dennoch existiert aktuell mit ca. 37 % ein beachtliches Potenzial noch nicht ehrenamtlich engagierter Personen, die – unter bestimmten Bedingungen – die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement erkennen lassen. Aus Sicht des Verbandsnaturschutzes besteht hier ein vielversprechender Ansatzpunkt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die persönlichen und beruflichen Rahmenbedingungen u.U. nur ein temporäres Engagement erlauben und dass diese Tätigkeiten dann ggf. auch schnell wieder beendet werden könnten.

Weitere Potenziale, insbesondere im Bereich älterer Menschen, lassen sich anhand der vorliegenden Befragungen nicht erkennen. Stattdessen kann von einem zunehmenden Rückgang ehrenamtlich Engagierter, vor allem in Räumen, die besonders stark von Bevölkerungsrückgang, der Abwanderung gut Ausgebildeter und Alterung betroffen sind, ausgegangen werden.

3.2 Naturschutzverbände

Bei der Einschätzung der voraussichtlichen Auswirkungen des demografischen Wandels und sonstiger gesellschaftlicher Veränderungen auf die Umwelt- und Naturschutzverbände sind die Organisations- und Entscheidungsstruktur sowie die strategische Ausrichtung der Verbände als wichtige Kriterien zu betrachten. Es lassen sich zwei Verbandstypen unterscheiden:

„bottom-up“ organisierte Mitgliederverbände und

„top-down“ organisierte Verbände.

„Bottom-up“ organisierte Verbände wie z.B. BUND oder NABU zeichnen sich durch eine breite Mitgliederbasis und eine basisdemokratische Organisationsstruktur aus, die ihren Ausgangspunkt auf der lokalen Ebene hat. Daher sind örtliche Aktivitäten ein wichtiger Bestandteil der Verbandsarbeit, was auch die Außenwahrnehmung in der Öffentlichkeit bestimmt. Gerade diese (bisherige) flächenhafte Präsenz ermöglicht es den Verbänden, Stellungnahmen zu konkreten Eingriffsvorhaben abzugeben und somit als „Naturschutzlobby vor Ort“ tätig zu sein. Die Finanzierung dieser Mitgliederverbände wird vor allem durch Spenden und Mitgliedsbeiträge, ergänzend auch durch Drittmittelprojekte, sichergestellt. Aufgrund dessen ist die Arbeit dieser Verbände durch Alterung und Bevölkerungsrückgang besonders betroffen, da sich beide unmittelbar auf die Mitgliederzahl und -struktur auswirken.

Diese Problematik kann durch Ergebnisse aus den Experteninterviews in drei ausgewählten Landkreisen (Demmin, Oberspreewald-Lausitz und Löbau-Zittau) bestätigt werden. Diese Räume sind besonders von Bevölkerungsrückgang und Alterung betroffen. In den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Löbau-Zittau existieren regionale Gruppen des NABU. Beide sind aus dem Kulturbund der DDR mit seinen Fachgruppen entstanden und wurden 1991 gegründet. Während im Landkreis Demmin nach der Wende kein Naturschutzverband aus den Arbeitsgruppen des Kulturbundes hervorgegangen ist, verfügt der Senftenberger Regionalverband über etwa 130 Mitglieder – die Zittauer Gruppe setzt sich aktuell aus nur vier Mitgliedern zusammen. Insgesamt zeigt sich am Beispiel der genannten Landkreise der Einfluss der demografischen Wandels auf die Verbandstruktur bereits recht anschaulich, da zum einen die Zahl der Mitglieder zurückgeht und zum anderen der Altersdurchschnitt der Mitglieder sehr hoch ist. Zwar wird versucht, durch Aktivitäten in Schulen Nachwuchs zu gewinnen, allerdings sind die personellen und finanziellen Kapazitäten der Gruppen sehr eingeschränkt.

So genannte „top-down“ organisierte Verbände, wie z.B. Greenpeace und WWF, sind hingegen nicht flächendeckend in Ortsgruppen im gesamten Bundesgebiet vertreten, sondern zentral (in der Regel bundesweit) organisiert. Das Ziel ist nicht die Präsenz in der Fläche, sondern die Konzentration auf räumliche oder thematische Schwerpunkte (Wallraff 2010: 46), wodurch Aktionen effektiv geplant, durchgeführt und vor allem öffentlichkeitswirksam inszeniert werden können.

Während die organisatorische Verbandsarbeit durch professionelle Hauptamtliche abgedeckt wird, können inhaltliche Aktivitäten bzw. Aktionen zum großen Teil nur durch Ehrenamtliche geleistet werden, wie Wallraff (2010) am Beispiel von Greenpeace darstellt. Die durch Aktionen erzielte Medienpräsenz ist wiederum Voraussetzung für die Sicherung eines hohen Spendenaufkommens, das unter anderem durch so genannte Fördermitgliedschaften (ebd.: 170) sichergestellt wird. Bereits durch ihre Organisationsstruktur und die strategische Ausrichtung auf thematisch und zeitlich klar umrissene Aktionen, die durch ehrenamtliche „Aktivisten“ durchgeführt werden, sind „top-down“-Verbände nicht auf eine aktive Mitgliederbasis in der Fläche angewiesen. Jedoch ist auch in dieser Organisationsform das „Ehrenamt nicht zum Nulltarif zu haben“. Laut Wallraff (2010: 50) wurden beispielsweise von Greenpeace Deutschland im Jahre 2006 rund 12 % des Gesamtetats für „Kampagnen und Themen“ (insgesamt 14,3 Mio. Euro) für Personal- und Sachbudgets zur Betreuung der Ehrenamtlichen ausgegeben.

Da „bottom-up“ organisierte Mitgliederverbände wie BUND und NABU aufgrund ihrer Flächenpräsenz sowie der Finanzierung durch Mitgliedsbeiträge auf eine starke Mitgliederbasis angewiesen sind, ist davon auszugehen, dass sie stärker vom demografischen Wandel betroffen sein werden als „top-down“-Verbände, die eine andere Organisations- und Finanzierungsstruktur aufweisen.

Aufgrund dessen beziehen sich die nachfolgenden Vorschläge in erster Linie auf Mitgliederverbände – sie sollen helfen, vorhandene Potenziale nutzbar zu machen. Wie können Engagierte gewonnen und dauerhaft gebunden werden und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Verbände? Die folgenden Aussagen können dazu nur erste Hinweise und Anregungen bieten, die der vertieften Diskussion bedürfen – nicht zuletzt hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit.

Aktives Managen des Ehrenamtes

Ein erster Schritt, um den Herausforderungen des demografischen Wandels durch Gewinnung und Aktivierung von Mitgliedern bzw. aktiven Menschen zu begegnen, besteht in einer grundlegend veränderten Einstellung der Verbände gegenüber dem Ehrenamt und damit gegenüber den eigenen Mitgliedern. Dies bedeutet nicht, dass es in den Verbänden nicht bereits entsprechende Ansätze gibt. Diese sollten aber intensiviert und ausgebaut werden. Es ist ein Schritt von einem passiven hin zu einem aktiven Mitgliedermanagement. Was dies konkret bedeutet, bringen Mitlacher & Schulte (2005:50) wie folgt auf den Punkt: „Das bisher gängige Verhalten ‚Wir warten auf Ehrenamtliche!‘ sollte abgelöst werden durch das Motto ‚Wir suchen, fördern und unterstützen neue Ehrenamtliche!‘“

Das aktive Management ehrenamtlicher Mitarbeiter sollte dabei zunächst potenzielle Ehrenamtliche auf interessante Aufgaben aufmerksam machen. Hierzu zählt ebenfalls, Interessen und Werte(vorstellungen) der potenziellen Mitarbeiter zu ergründen und im Aufgabenspektrum des Vereins nach Möglichkeiten zu suchen, in denen sich diese verwirklichen lassen. „Engagement-Interessierte“ sollten weitgehend an Entscheidungsprozessen beteiligt und ihre Zustimmung zu konkreten Einsätzen abgeklärt werden.

Veränderter Stellenwert und Charakter gesellschaftlichen Engagements

Die o.g. generellen Veränderungen im Verhältnis der Menschen gegenüber ehrenamtlicher Tätigkeit müssen zu veränderten Verbandsstrategien führen, die sich vor allem an den jeweils aktuellen Lebenssituationen orientieren:

Schaffung von nach Zeitaufwand „gestaffelten“ Angeboten zum Engagement,

Angebote zum Engagement in konkreten Projekten mit Nennung des Projektziels, des Zeitpunkts des Projektabschlusses sowie des hierfür in etwa erforderlichen Zeitaufwands (etwa im Internet, über Flyer o.ä.),

Entwicklung einer Anerkennungskultur auch für kurzfristiges Engagement und damit zusammenhängend Verzicht auf „moralischen Druck“ beim Verlassen des Verbandes,

Einrichtung von Weiterbildungsangeboten, um Ehrenamtlichen die Möglichkeit zu geben, sich das für ihre Tätigkeit notwendige Wissen anzueignen,

Verbesserung der finanziellen Unterstützung bzw. finanzielle Entlastung,

Flexibilisierung der Mitgliedschaft, z.B. durch Entkoppelung von ehrenamtlicher Aktivität und formaler Verbandsmitgliedschaft, Schaffung von „Schnupper-Mitgliedschaften“ o.Ä.,

Erleichterung des Übertritts in einen anderen Ortsverband bei Wohnortswechseln, z.B. durch Unterstützung bei der Kontaktaufnahme, Informationen über den neuen Ortsverband etc.

Zielgruppenorientierung

Durch die wachsende Ausdifferenzierung und Heterogenisierung der Gesellschaft wird es zunehmend schwieriger werden, Angebote zielgruppengenau auszurichten. Wichtig ist es, insbesondere ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die nicht zu langfristigen Bindungen an den Verband bereit sind, verstärkt einzubinden. Die Schaffung zielgruppenorientierter Angebote darf sich dabei nicht auf die Phase der Aktivierung und Motivierung beschränken, sondern muss sich in die Zeit der Aktivität bzw. Mitgliedschaft hinein fortsetzen. Nur so ist es möglich, Engagierte länger zu halten. Zudem ist es wichtig, sowohl die Interessenlagen potenziell Engagierter als auch der schon Engagierten im Blick zu behalten und sie entsprechend zu betreuen.

Außendarstellung und interne Entwicklung

Eine verbesserte Außendarstellung über das Internet in Verbindung mit regelmäßig erreichbaren Ansprechpartnern sind Maßnahmen, die von potenziellen Interessenten häufig erwartet bzw. vorausgesetzt werden – gerade für kleine Ortsgruppen ist dies sicherlich schwer zu leisten. Aufgrund der praktischen Erfahrungen des BUND-Landesverbandes Berlin ist es jedoch unerlässlich, dass die an einem ehrenamtlichen Engagement Interessierten telefonisch schnell und gezielt Auskunft zu ihren individuellen Fragen sowie zu Möglichkeiten ihres persönlichen Engagements erhalten.

Neben der Werbung neuer Ehrenamtlicher dürfen langjährige Mitglieder und deren Betreuung nicht vernachlässigt werden. Es ist wichtig, über die veränderte Verbandsstrategie zu informieren und klar zu machen, dass künftig neben einem dauerhaften Engagement auch die Möglichkeit von temporären und inhaltlich stark fokussierten Mitgliedschaften ermöglicht werden soll. Synergieeffekte zwischen diesen Formen der Mitgliedschaft sollten ebenso kommuniziert werden, wie entstehende Probleme oder Spannungen, die aufgrund einer erhöhten personellen Fluktuation entstehen können.

Menschen mit Migrationshintergrund einbinden

Die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund stellt mit insgesamt 15,1 Mio. Personen fast ein Fünftel (19 %) der Bevölkerung Deutschlands – und bildet somit ein erhebliches Mitgliederpotenzial. Damit wird diese Personengruppe auch für die Naturschutzverbände zu einer immer wichtigeren Zielgruppe. Aufgrund der zu erwartenden Unterschiede in Naturverständnis und Umweltbewusstsein sowie möglicherweise auch im Hinblick der Anforderungen an ehrenamtliches Engagement dürften Menschen mit Migrationshintergrund allerdings mit ‚traditionellen’ und ‚vertrauten’ Argumenten und Engagementangeboten nur bedingt oder gar nicht zu erreichen sein. Hierüber bestehen kaum Erkenntnisse und damit ein erheblicher Forschungs- oder Erprobungsbedarf. Erste Ansätze hierzu finden sich in einem Projekt des DNR („Biodiversität – (Er)Leben und Gestalten in Vielfalt“) (Röscheisen et al. 2009).

Regional passende Lösungen entwickeln

Trotz aller Bemühungen ist davon auszugehen, dass sich viele kleinere, bereits heute mitgliederschwache Ortsverbände in Räumen mit starker Abwanderung nicht werden halten können. Der Umgang mit dieser Situation kann nur Einzelfall bezogen beurteilt werden – denkbar ist eine intensivierte und effektivere Zusammenarbeit der Verbände (z.B. Aufgabenteilung), um weiterhin in der Fläche als Ansprechpartner fungieren zu können. Sofern die personelle und finanzielle Ausstattung dies ermöglicht, dürfte es mitunter sinnvoll sein, drängende Aufgaben an die Kreis- oder Landesverbände zu übergeben.

4 Fazit

Neben seinen physischen, unmittelbar raumbedeutsamen Folgen könnte der demografische Wandel zu einem veränderten Stellenwert des Naturschutzes in Gesellschaft und Politik führen und sich darüber auf die Arbeit von Naturschutzverbänden auswirken.

Für eine Prognose der zukünftigen demografischen Entwicklung, hinsichtlich der zunehmenden kulturellen und ethnischen Heterogenisierung sowie der daraus resultierenden Konsequenzen für Umweltbewusstsein und Naturverständnis in den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen (Milieus) fehlen jedoch bislang gesicherte Erkenntnisse.

Die Mitgliederentwicklung und damit die Zahl der Aktiven in Naturschutzverbänden ist, insbesondere durch den Bevölkerungsrückgang in schrumpfenden Regionen aufgrund von Binnenwanderung und natürlicher Bevölkerungsentwicklung, ein wichtiger zu berücksichtigender Faktor. Aufgrund der veränderten „Lebenswelten“ verändert sich auch das generelle Verhältnis zum Ehrenamt. Die genannten Entwicklungen sind im Zusammenhang zu betrachten und mit weiteren empirischen Erkenntnissen der nächsten Jahre abzugleichen. Die hier genannten Ansätze zur Weiterentwicklung der Strategien und Angebotsstrukturen in den Verbänden sind dahingehend zu überprüfen.

Literatur

Brämer, R. (2010): Natur: Vergessen? Erste Befunde des Jugendreports Natur 2010. Bonn, Marburg (Deutscher Jagdschutzverband, Information.medien.agrar e.V., Schutzgemeinschaft Deutscher Wald), 20S.

Brand, K.-W. (2004): Umweltbewusstsein und Alltagshandeln. In: Serbser, W., Humanökologie: Ursprünge – Trends – Zukünfte, München, 197-212.

Braun, J., Klages, H. (Hrsg., 2001): Zugangswege zum freiwilligen Engagement und Engagementpotenzial in den neuen und alten Bundesländern. Kohlhammer, Stuttgart, 301S.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2009a): Informationen zum 3. Freiwilligensurvey. http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Internetredaktion/Pdf-Anlagen/freiwilligensurvey-3,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf .

– (2009b): Monitor Engagement: Kurzbericht des 3. Freiwilligensurveys. http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/monitor-engagement-nr-2,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf .

de Haan, G., Kuckartz, U. (1996): Umweltbewußtsein: Denken und Handeln in Umweltkrisen. Westdeutscher Verlag, Opladen, 303S.

Demuth, B., Moorfeld, M., Heiland, S. (2010): Demografischer Wandel und Naturschutz. BfN, Bonn-Bad Godesberg, 103S.

Erdmann, K.-H., Mager, T.J. (Hrsg., 2000): Innovative Ansätze zum Schutz der Natur: Visionen für die Zukunft. Springer, Berlin, 239S.

Europäischer Rat (2009): Entscheidung des Rates vom 27. November 2009 über das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit zur Förderung der aktiven Bürgerschaft (2011) (2010/37/EG). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:017:0043:0049:DE:PDF . (20.10.2010).

Göll, E., Henseling, C., Nolting, K., Gassner, R. (2005): Motivation in der Bevölkerung, sich für Umweltthemen zu engagieren. Bericht zum Projektverlauf. UBA, Berlin, 71S.

Heiland, S. (1999): Voraussetzungen erfolgreichen Naturschutzes. Individuelle und gesellschaftliche Bedingungen umweltgerechten Verhaltens, ihre Bedeutung für den Naturschutz und die Durchsetzbarkeit seiner Ziele. Ecomed, Landsberg, 203S.

–, Regener, M., Stutzriemer, S. (2004): Folgewirkungen der demografischen Entwicklung in Sachsen im Geschäftsbereich des SMUL. SMUL, LfUG, Dresden, 345S.

Kleinhückelkotten, S., Neitzke, P. (2010): Naturbewusstseinsstudie 2009: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. BMU, Berlin, 68S.

Kuckartz, U., Rädiker, S., Rheingans-Heintze, A. (2006): Umweltbewusstsein in Deutschland 2006: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. BMU, Berlin.

Meier, A., Erdmann, K.-H. (2004): Naturbilder in der Gesellschaft: Analyse sozialwissenschaftlicher Studien zur Konstruktion von Natur. Natur und Landschaft 79 (1), 18-25.

Mitlacher, G., Schulte, R. (2005): Steigerung des ehrenamtlichen Engagements in Naturschutzverbänden. BfN, Bonn, 162S.

Müller, B., Meyer-Künzel, M., Rudolph, A., Regener, M. (2007): Soziodemographischer Wandel in Städten und Regionen – Entwicklungsstrategien aus Umweltsicht. UBA, Dessau, 156S.

Otte, G. (2004): Sozialstrukturanalysen mit Lebensstilen: Eine Studie zur theoretischen und methodischen Neuorientierung der Lebensstilforschung. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 400S.

Reusswig, F. (2002): Die Bedeutung von Lebensstiltypen für den Natur- und Umweltschutz. In: Erdmann, K.-H., Schell, C., Naturschutz und gesellschaftliches Handeln, Bonn-Bad Godesberg, 55-78.

Röscheisen, H., Katz, C., Kontzi, K. (2009): Abschlussbericht zum DNR-Projekt Biodiversität – (Er)Leben und Gestalten in Vielfalt: Interkulturelle Sensibilisierung für Biodiversität unter Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund. Dachverband der deutschen Naturschutz- und Umweltverbände (DNR) e.V. ,Bonn, 70 S.

Statistisches Bundesamt (2009): Bevölkerung Deutschlands bis 2060: 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung; Begleitmaterial zur Pressekonferenz am 18. November 2009 in Berlin. http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pk/2009/Bevoelkerung/pressebroschuere__bevoelkerungsentwicklung2009,property=file.pdf .

Wahl, A. (2003): Die Veränderung von Lebensstilen: Generationenfolge, Lebenslauf und sozialer Wandel. Campus, Frankfurt am Main, 212S.

Wallraff, B. (2010): Professionelles Management von Ehrenamtlichen: eine empirische Studie am Beispiel von Greenpeace Deutschland. Budrich UniPress, Opladen, 234S.

Wippermann, C., Calmbach, M., Kleinhückelkotten, S. (2008a): Umweltbewusstsein in Deutschland 2008: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU). Berlin. 62S.

–, Wippermann, K., Calmbach, M. (2008b): Mensch und Wald: Einstellung der Deutschen zum Wald, zu Holz und zur Waldwirtschaft. Zusammenfassung der zentralen Befunde. Sinus Sociovision, Heidelberg, 94S.

Wolf, A., Appel-Kummer, E. (2005): Demographische Entwicklung und Naturschutz: Perspektiven bis 201. Bericht. BfN, Essen, 172S.

Anschriften der Verfasser(innen): Dipl.-Ing. Maria Moorfeld und Dr.-Ing. Bernd Demuth, TU Berlin, Fachgebiet Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung, Straße des 17. Juni 145, D-10623 Berlin, E-Mail m.moorfeld@mailbox.tu-berlin.de bzw. bernd.demuth@tu-berlin.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.