Modellierung des Gewässeranschlusses von erosionsaktiven Flächen

Abstracts

Das Modell MOGWAF (MOdell zur Bestimmung des GeWässerAnschluss von erosionsaktiven Flächen), das im vorliegenden Beitrag vorgestellt wird, dient der Ausweisung von Ackerflächen, von denen das Risiko des Eintrages von Feinerde durch Bodenerosion in Gewässer ausgeht. Grundlage des Modells sind empirische Daten der Erosionsdauerbeobachtung in Niedersachsen. Für die Vorhersage des Gewässeranschlusses von Ackerflächen benötigt das GIS-Modell nur wenige, allgemein verfügbare Eingangsdaten. Durch die Integration der Ergebnisse können gängige Erosionsgefährdungskarten um den Aspekt der Gewässergefährdung erweitert werden. Diese Information ist im Hinblick auf die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und die Vorgaben der Cross Compliance von hoher Bedeutung für den Gewässerschutz und die landwirtschaftliche Beratung.

Modeling Sediment Yield Risk Through Soil Erosion – Development and application of a GIS-based model in Lower Saxony and Northwestern Switzerland

The paper introduces the model MOGWAF which locates arable land at risk of sediment discharge into rivers and streams through soil erosion. The empirical basis has been established in soil erosion monitoring projects in Lower Saxony. To predict the sediment yield risks the GIS-based model only needs a few input datasets which are widely available. The integration of the results of MOGWAF in erosion risk maps is a key issue to improve soil and water conservation planning. The results of MOGWAF can help to fulfill the requirements of the EU Water Framework Directive and the European requirements on Cross Compliance.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Böden und Gewässer sind wichtige Güter, die durch zahlreiche gesetzliche Regelungen geschützt werden. Beispiele dafür sind etwa die Cross Compliance (CC) der EU, die EU-Wasserrahmrichtlinie (WRRL) und das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG). Bodenerosion durch Wasser (Beispiel in Abb.1) bedroht beide Güter. Sie führt langfristig zu einer Abnahme der Fruchtbarkeit der Böden und damit zu Ernteeinbußen und Funktionsverlusten der Böden. Darüber hinaus gelangt die abgetragene Feinerde in die Gewässer und verursacht dort einen Anstieg der Nährstoffkonzentration.

Um den negativen Folgen dieses Prozesses entgegenzuwirken, verlangen die Auflagen der CC seit 2010 von den Landwirten die Anwendung der Guten fachlichen Praxis (GFP) bei der Bewirtschaftung der Flächen. Diese Richtlinien müssen eingehalten werden, damit die Bewirtschafter weiterhin Direktzahlungen erhalten. Die Anforderungen umfassen auch Auflagen zum Schutz der Böden vor Erosion durch Wasser (Münchhausen et al. 2009).

Die WRRL dient vornehmlich dem Schutz von Gewässern. Sie fordert die Erhaltung und Verbesserung des Zustandes aller aquatischen Ökosysteme. Ein guter ökologischer und chemischer Zustand soll bis 2015 erreicht werden. Eine Hauptursache des Nichterreichens ist der Eintrag von Nährstoffen durch diffuse Quellen, wobei der Bodenabtrag durch Wasser hierbei eine wichtige Rolle spielt. So stammt mindestens ein Drittel des Phosphateintrages aus der Bodenerosion. Die Landschaftsplanung kann hier durch die Ausweisung von besonders abtragsgefährdeten Gebieten Unterstützung bieten (Jessel & Hasch 2006).

Das BBodSchG und seine Konkretisierung die Bundesbodenschutzverordnung (§8 [1]) gehen vom „Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung auf Grund von Bodenerosion durch Wasser“ aus, „wenn durch Oberflächenabfluss erhebliche Mengen Bodenmaterials aus einer Erosionsfläche geschwemmt wurden“, es also zur Verlagerung von Bodenmaterial auf benachbarte Flächen und in Schutzgebiete, Gewässer usw. kommt.

Zusammengefasst fordern die gesetzlichen Grundlagen, dass die Prozesse Bodenabtrag durch Wasser und Eintrag von Sedimenten in Gewässer kombiniert betrachtet werden müssen. Dies gilt auch in der Schweiz, wo das Gewässerschutzgesetz (1991) in Artikel 27 fordert, dass Böden entsprechend dem Stand der Technik so zu bewirtschaften sind, dass die Gewässer nicht beeinträchtigt werden. Deshalb ist ein wichtiger Schritt bei der Planung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität bzw. zum Bodenschutz, die Lokalisierung von Ackerparzellen, von denen Feinerde durch Bodenerosion in die Gewässer gelangen kann. Denn Maßnahmen auf diesen Flächen sind doppelt effektiv, da diese sowohl die On-Siteschäden auf der Fläche verringern als auch den Eintrag von Material in Fließgewässern (Off-Site-Schaden) eindämmen können.

Zur Lokalisierung solcher Flächen dient neben vielen weiteren Modellen (Schmidt 1996, Wurbs et al. 2007) der Feldschlüssel „Gewässeranschluss von Ackerflächen“ (Mosimann et al. 2007). In Kombination mit dem Schlüssel „Bodenerosion selber abschätzen“ (Mosimann & Rüttimann 1999, Mosimann & Sanders 2003) kann im Rahmen einer Feldkartierung geklärt werden, ob ein Ackerschlag erosionsgefährdet ist und ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass von diesem Schlag Bodenmaterial in angrenzende Gewässer ausgetragen wird. Der Schlüssel „Gewässeranschluss“ wird zu dem halbautomatisierten Modell MOGWAF (GIS-basiertes MOdell zur Bestimmung des GeWässerAnschluss von erosionsaktiven Flächen) weiterentwickelt, um die Abschätzung zu vereinfachen. Dieses Modell ermöglicht die Verortung an Gewässer angeschlossener Ackerparzellen ohne aufwändige Feldkartierungen. Es ist mit Anpassungen an die jeweilige Landschafts- und Nutzungsstruktur räumlich übertragbar und benötigt nur wenige Eingangsparameter. Für Niedersachsen und parallel für die Nordwestschweiz entstand so ein Instrument,

das Flächen von Ackerschlägen mit Gewässeranschluss erkennt,

das nutzungsspezifische Besonderheiten wie Bankette, Einlaufschächte und Grabenstrukturen mitberücksichtigt,

das flächendeckend und schnell ohne Feldbegehungen den Anschluss modelliert und damit

als Grundlage für die Maßnahmenplanung eingesetzt werden kann.

2 Das Modell Gewässeranschluss

Basis des Modells MOGWAF und des analogen Gewässeranschlussschlüssels sind die Ergebnisse der Erosionsdauerbeobachtung in Niedersachsen (Mosimann et al. 2009). Seit dem Jahr 2000 werden regelmäßige Feldkartierung des Abtrages, der Akkumulation und der Gewässerübertritte von Feinmaterial durchgeführt. In der zehnjährigen Messreihe wurden bislang auf ca. 400ha ackerbaulich bewirtschafteter Fläche 120 Übertritte von Bodenmaterial in Fließgewässer kartiert. Die Menge an Material, die dabei tatsächlich in die Gewässer gelangt ist, kann aufgrund der Methode nicht bestimmt und auch nicht mit vertretbarem Aufwand gemessen werden. Generell fand Gewässereintrag vornehmlich bei Erosionsereignissen mit besonders hohen Bodenabträgen statt.

Abb. 2 zeigt beispielhaft die gemessenen jährlichen Erosionsmengen von Ackerschlägen im oberen Einzugsgebiet der Lamme (Niedersächsisches Berg- und Hügelland). Kartierte Übertritte von Bodenmaterial sind in der Karte durch Sternsignaturen symbolisiert. Das Gebiet zeigt aufgrund des bewegten Reliefs und der schluffreichen Lössböden eine vergleichsweise hohe Erosionsaktivität. Auf neun der in diesem Gebiet beobachteten zwölf Schläge führten Erosionssysteme zu Eintrag von Feinmaterial in die Gewässer. Sieben Schläge sind direkt an Gewässer angeschlossen, wovon drei in Gräben und vier in den Bach Lamme entwässern. Ein direkter Gewässeranschluss liegt vor, wenn die untere Schlaggrenze direkt an einen Bach oder Graben, oder nur durch einen Weg oder schmalen Randstreifen getrennt, an ein Gewässer angrenzt. Im oberen Einzugsgebiet der Lamme sind zwei weitere Schläge indirekt über einen Nachbarschlag, ein weiterer über abflussbündelnde Tiefenlinien an die Vorfluter angeschlossen.

Die Auswertung der empirischen Daten dieses Gebietes und von drei weiteren Gebieten aus der zehnjährigen Dauerbeobachtung ermöglichte die Erstellung eines hierarchisch gegliederten Entscheidungsbaumes, der unter Zuhilfenahme von topographischen, topologischen, Relief- und Nutzungskennwerten, das Risiko eines Gewässereintrages durch Wassererosion bestimmen kann. Kartierergebnisse mit dem Schlüssel zeigen, dass in erosionsgefährdeten Gebieten im Mittel ca. 30 % bis 50 % der Fläche an ein Gewässer angeschlossen sind.

Das Vorgehen der GIS-gestützten Ermittlung des Gewässeranschlusses wird durch die Methode des 2007 entwickelten Feldschlüssels im Ablauf vorgegeben. Das Modell MOGWAF ist wie der Schlüssel hierarchisch aufgebaut. An jedem Knotenpunkt des Entscheidungsbaums gibt es zwei Antwortvarianten. Entweder der Baum endet mit einem eindeutigen Entscheid „Gewässeranschluss ja/nein“ oder es folgt eine weitere Abfragekaskade.

Die Umsetzung des Schlüssels mit GIS bedeutet, dass die Prädiktoren nicht im Feld erhoben, sondern modellgestützt am Computer bestimmt werden. Zeitaufwändige Feldkartierungen fallen dadurch weg. Zur Bestimmung der Prädiktoren, wie sie in Tab. 1 vorgestellt sind, müssen komplexe Modellanwendungen von verschiedenen Geographischen Informationssystemen (ArcGIS, SAGA) miteinander kombiniert werden. Die Modellierung unterteilt sich dabei folgende Phasen:

Vorbereitung: Modellierung von Graben- und Einlaufschachtsystemen als künstliche Elemente des Gewässernetzes;

Phase 1: prozessuale Aufgliederung der Schläge auf Basis der Fließrichtung;

Phase 2: Berechnung von diversen Prädiktoren zur Topologie, Topographie und Hydrologie;

Phase 3: Integration der Prädiktoren in den Entscheidungsbaum;

Phase 4a: Ausweisung der Flächen mit direktem Gewässeranschluss;

Phase 4b: Ausweisung von Flächen mit indirektem Gewässeranschluss.

Das Modell MOGWAF benötigt nur wenige Eingangsdaten, die für viele Regionen in Mitteleuropa vorhanden sind:

hochaufgelöstes Digitales Gelände Modell (DGM),

Landnutzung (wenn möglich mit Schlagstruktur),

Gewässernetz,

optional: Erosionsgefährdungskarte.

Gerade das Gewässernetz ist bei der Modellierung oftmals der limitierende Faktor. So fehlen in den ATKIS-Daten in Deutschland häufig kleinere Bäche und fast immer Grabensysteme, die der Entwässerung der Hangeinzugsgebiete dienen. Deshalb müssen in der Vorbereitungsphase diese fehlenden Informationen mit Hilfe von GIS-Modellierungen auf Basis des DGM und des Straßen- und Wegenetzes erstellt werden. Dabei werden für einzelne Wegabschnitte die Hangneigung, die Größe und Neigung des landwirtschaftlichen Einzugsgebietes und die Art der Straße bestimmt. Fehlende Bäche sind mit Hilfe von hydrologischen Modellierungen dem Gewässernetz hinzuzufügen. In der Nordwestschweiz ergibt sich ein ähnliches Problem. Durch Bodenerosion verlagertes Feinmaterial gelangt hier weniger durch Gräben in die Fließgewässer. Vielmehr findet die Entwässerung durch unterirdische Kanalsysteme statt, die an der Oberfläche in regelmäßigen Abständen Einlaufschächte aufweisen (Prasuhn 2005).

Die erste Phase des Modells umfasst die Teilung der Schläge oder Feldblöcke anhand ihrer Fließrichtung. Dadurch, dass Ackerschläge immer größer werden (Brunotte & Fröba 2007), beinhalten diese auch immer komplexere Reliefformen. Die Entwässerungsrichtung der Schläge kann sich dabei unterscheiden, so dass Teile eines Schlages an verschiedenen Gräben oder Flusssysteme angeschlossen sind. Für die Modellierung des Gewässeranschlusses müssen diese Schläge geteilt werden. Die Teilung basiert auf der Modellierung von Scheitel- und Tiefenlinien auf Basis des Konvergenzindex nach Conrad (2006).

Darauf folgt die Bestimmung der Erosionsgefährdung der Schlagteile. Falls keine Daten von gängigen Modellen wie der ABAG (Schwertmann et al. 1991, Wishmeyer & Smith 1978) für die Schläge vorliegen, kann die Gefährdung durch Landnutzungs- und Relieffaktoren abgeschätzt werden.

In der zweiten Modellphase werden mit Hilfe diverser GIS-Modellierungen Prädiktoren erstellt, die der Entscheidungsbaum benötigt. Tab. 1 fasst die Prädiktoren, ihre Modellierung und das Programm zusammen.

Ein grundsätzliches Problem bei der Modellierung des Gewässeranschlusses ist die Bestimmung der Entfernung vom Schlag zum Gewässer. Je größer die Entfernung ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit des Gewässereintrages. Bei großen Distanzen wird deshalb auch prinzipiell von einem indirekten Gewässeranschluss und nicht von einem direkten gesprochen. Der Entscheidungsbaum verlangt diese Größe an mehreren Knotenpunkten. Eine einfache Berechnung der euklidischen Distanz vom Schlag zum Gewässernetz ist dabei nicht zielführend. So gibt es Grabensysteme, die im Hang oberhalb eines zu betrachtenden Schlages liegen können. Da der Schlag in die andere Richtung entwässert, ist die euklidische, also kürzeste Distanz zu dem oberhalb gelegenen Graben für den Entscheidungsbaum nicht relevant. Erst die Distanz zum Vorfluter des Schlages bringt die geforderte Information. Deshalb wird anstatt der euklidischen Distanz die Fließdistanz im Modell als Prädiktor integriert.

Weitere Modellschritte, u.a. die Berechnung der Hangneigung, der Neigung zum Fließgewässer, die Integration von Randstreifen, die Vorhersage von Akkumulationsräumen sowie die Bestimmung der Hangformung, sind für die Abschätzung des Gewässeranschlusses notwendig. Abb. 3 fasst den gesamten Modellablauf schematisch zusammen.

Das Ergebnis des Modells ist die differenzierte Ausweisung des Gewässeranschlusses (s. Abb. 4 und 5). Folgende Stufen werden unterschieden:

DA-Variante 1: direkter Anschluss an das Gewässer; Schlag hat eine Neigung von mehr als 5 % zum Gewässer;

DA-Variante 2: direkter Anschluss über eine abflussbündelnde Tiefenlinie;

DA-Variante 3: direkter Anschluss, Schlag hat eine Neigung von 3–5 % zum Gewässer und es ist kein Sedimentationsraum zwischen Schlag und Gewässer vorhanden;

IA-Variante 1: indirekter Anschluss über eine Tiefenline;

IA-Variante 2: indirekter Anschluss über einen direkt angeschlossenen Nachbarschlag;

KA: kein Gewässeranschluss (keine Erosionsgefährdung, zu große Entfernung zum Gewässer, keine direkte Verbindung zum Gewässer).

3 Modellgüte und Ergebnisse

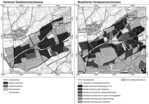

Zur Bestimmung der Güte des GIS-applizierten Modells MOGWAF dient der Vergleich der Ergebnisse mit den Resultaten einer unabhängig geführten Kartierung. Abb. 4 zeigt beispielhaft den kartierten und modellierten Gewässeranschluss im Einzugsgebiet des Eddinghäuser Bachs, Landkreis Hildesheim. Etwa die Hälfte der ackerbaulich bewirtschafteten Schläge ist an ein Gewässer oder einen Graben angeschlossen. Der Anteil der direkt angeschlossen Flächen ist sehr hoch. Ein Grund dafür ist das weitverzweigte Grabensystem, das bewegte Relief mit meist hohen Hangneigungen und die daraus resultierende hohe Erosionsgefährdung. Das heterogene Relief führt dazu, dass ein Teil der Schläge über erosionsaktive Tiefenlinien direkt an das Gewässer angeschlossen sind.

Die Karten zeigen, dass das Modell MOGWAF die Schläge verstärkt in kleinere Subeinheiten unterteilt. Bei der Feldkartierung findet die Betrachtung eher auf Schlagebene statt. Dadurch entsteht durch das Modell ein differenzierteres Bild, so dass die Planung von Maßnahmen zur Eindämmung des Gewässereintrages zielgerichteter durchgeführt werden kann.

Die Ergebnisse der beiden Vorgehensweisen stimmen auf 44 Schlagteilen überein, in elf Fällen gibt es Abweichungen. In zehn Fällen sagt dabei das Modell MOGWAF Gewässeranschluss voraus, während im Feld dieser nicht erkannt worden ist. Nur in einem Fall wird kein Anschluss modelliert, der im Feld aber festgestellt wurde. Ein wichtiger Grund für dieses Mehr an angeschlossenen Schlägen ist die Modellierung der abflussbündelnden Tiefenlinien. Im Feld sind diese Strukturen zum Teil nicht richtig oder nicht eindeutig zu erkennen. Zum anderen führt die detailliertere Schlagteilung des Modells zu einen differenzierteren und damit genaueren Bild. Auch kleine Schlagteile mit Anschluss werden erkannt und ausgewiesen. Jedoch kann es auch zu Fehleinschätzungen kommen, da das Modell zum Teil lokale Strukturen wie Bankette nicht oder nur zum Teil erkennt. Insgesamt kann aber mit einer Abweichung von 20 % (Schlaganzahl) bzw. 9 % (Fläche) für das Gebiet Eddinghausen festgestellt werden, dass die Ergebnisse der GIS-Umsetzung des Schlüssels plausibel und verlässlich sind. Während die Kartierung der 55 Schlagteile etwa 20 Arbeitsstunden dauerte, dauert die Modellierung nur etwa fünf Stunden.

Die Qualität des Modells MOGWAF ist nicht nur durch die Güte der GIS-Umsetzung des Entscheidungsbaumes beschreibbar. Durch den Vergleich der Ergebnisse mit empirischen Daten von Bodenabtrag und Gewässereintrag kann das Modell weiterführend validiert werden. Dazu dienen wiederum die Daten der Erosionsdauerbeobachtung. Tab. 2 vergleicht die Ergebnisse der Erosionsdauerbeobachtung mit den Ergebnissen des Modells. Dabei ist festzustellen, dass der Entscheidungsbaum nur auf Basis der südniedersächsischen Gebiet (Lamspringe, Klein Ilde, Nette) entstanden ist. Das nordniedersächsische Gebiet Barum und das westniedersächsische Gebiet Küingdorf sind deshalb als unabhängige Validierungsgebiete zu betrachten.

Auf allen Schlägen, von denen bisher Material in Fließgewässer gelangt ist, wird auch ein Gewässeranschluss vorhergesagt. Das Gefahrenpotenzial wird dementsprechend erkannt. Das Modell MOGWAF sagt jedoch in allen betrachteten Gebieten der Dauerbeobachtung noch weitere Schläge mit Gewässeranschluss voraus. Auf diesen Schlägen konnte dieser bislang nicht nachgewiesen werden. Dies liegt vornehmlich an der Diskontinuität des Erosionsprozesses. Extreme Starkniederschläge in Perioden mit geringer Bodenbedeckung blieben im Beobachtungszeitraum aus. Niederschläge mit hoher Intensität wurden bislang nur einmal erfasst. Dieser Regen hatte die Intensität eines Ereignisses, das alle 20 Jahre auftritt. Zum Zeitpunkt des Niederschlages Ende Juli war aufgrund der hohen Bodenbedeckung das Erosionspotenzial auf den Flächen gering. Ein vergleichbares Ereignis im Mai oder Juni hätte zu einem viel stärkeren Bodenabtrag geführt. Insgesamt zeigt sich: Die erosionsrelevanten Niederschlagsaktivität lag im Beobachtungszeitraum unter dem Schnitt (Mosimann et al. 2009). Da Gewässereinträge vornehmlich bei Erosionsereignissen mit hoher Intensität auftreten, erklärt diese Tatsache, warum der modellierte Gewässeranschluss bislang noch nicht auf allen Flächen empirisch nachgewiesen wurde. Zusätzlich wurden auf den Flächen Maßnahmen zur Erosionsminderung wie zum Beispiel die konservierende Bodenbearbeitung oder die Intervallbegrünung der Fahrgassen durchgeführt. Auch diese trugen zur Verminderung des Erosions- und Gewässereintragspotential in den Gebieten bei.

Insgesamt sind in den niedersächsischen Untersuchungsgebieten im Mittel etwa 50 % der Schläge direkt oder indirekt an Gewässer angebunden. Für die Statistik wird auch das Gebiet Nette berücksichtigt, in dem weder vom Modell noch bei Kartierungen ein Gewässeranschluss festgestellt werden konnte. Die Spannbreite der Flächen mit Gewässeranschluss liegt also in Niedersachsen zwischen 0 und 90 %, abhängig von den strukturellen Eigenschaften und der Erosionsgefährdung des jeweiligen Gebietes.

4 Integration von MOGWAF in Bodenerosionsgefährdungs-karten

Ziel der Modellentwicklung von MOGWAF ist es, die Ergebnisse für die Planung von Erosionsschutzmaßnahmen einzusetzen. So weist das Modell Flächen aus, auf denen Maßnahmen zum Schutz vor Bodenerosion auch zu einer Verbesserung der Gewässerqualität führen. Gerade im Rahmen der Zielerreichung der WRRL kann damit ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der chemischen Qualität der Fließgewässer geleistet werden. Bei der Belastung der Gewässer durch Phosphat spielt der Bodenabtrag eine entscheidende Rolle. Phosphat wird nicht gelöst, sondern nur an Partikel gebunden verlagert (Halbfass & Grunewald 2004). Als Maßnahmen zur Reduktion von Bodenabtrag durch Wasser gelten die konservierende Bewirtschaftung (Leys et al. 2010), die Anpassung der Fruchtfolge, die Durchführung der Querbearbeitung, die Schlagteilung (Mosimann 2008) oder auch die Begrünung von Fahrgassen (Sanders 2007). Um die Anbindung von Ackerschlägen an Gewässer zu verhindern, können Grünstreifen angelegt werden. Die Maßnahme behebt aber nicht das Problem der Erosion, sondern sie vermindern nur die Auswirkungen auf das Gewässer.

Für eine effektive Planung von Schutzmaßnahmen ist eine Kombination der Ergebnisse der Gewässeranschlussmodellierung mit Erosionsabschätzungen z.B. mit der ABAG (Schwertmann et al. 1991, DIN 19708) anzustreben. Deshalb soll die durch das Modell MOGWAF gewonnen Information Gewässeranschluss in neue und bereits bestehende Erosionsgefährdungskarten integriert werden. Ein Beispiel dafür ist die Erosionsgefährdungskarte des Kantons Basel-Landschaft in der Nordwestschweiz. Im Rahmen der Neuberechnung der Erosionsgefährdung wurde eine Gewässeranschlussmodellierung für ca. 90km² Landwirtschaftsfläche durchgeführt (Link zu den Karten: http://www.geo.bl.ch ).

Da in diesem landwirtschaftlichen Mischgebiet die verfügbaren GIS-Daten nur landwirtschaftliche Flächen (Acker- und Grünlandnutzung zusammengefasst) ausweisen, muss die Information Ackerfläche generiert werden. Hierfür wurde ein Modell entwickelt, das mit den Faktoren Hangneigung, Boden, Nutzungseignung, Informationen der Topographischen Karte sowie sonstiger Landnutzungsdaten diese Information mit hoher Sicherheit (> 90 %) generiert. Die Daten wurden mit den Gemeindestatistiken und durch Feldbegehungen validiert. Insgesamt sind ca. 42 % der Landwirtschaftsfläche ackerbaulich genutzt. Im Jura ist der Anteil der Grünlandfläche jedoch wesentlich höher (in einzelnen Gemeinden >90 %), während in den Ausläufern des Sundgauer Lösshügellandes die Ackerfläche mit bis zu 80 % der Landwirtschaftsfläche dominiert.

Auf Basis des erstellten Landnutzungsdatensatzes kann für die Ackerflächen der Bodenabtrag mit Hilfe der ABAG modelliert werden. Als zweiter wichtiger Teil wird die Information Gewässeranschluss in die Erosionsgefährdungskarte integriert. Dabei gibt es im Vergleich zu Niedersachsen einen wichtigen Unterschied: Das Feinmaterial, das durch Bodenabtrag mobilisiert wird, gelangt in der Nordwestschweiz sowohl direkt als auch über Einlaufschächte und Rohrkanalisation in die Fließgewässer. Dementsprechend müssen diese Strukturen in die Eingangsdaten integriert werden, um ein möglichst realistisches Bild der Situation zu erzeugen. Anhand von umfangreichen Kartierungen im Gebiet wurde ein Datensatz mit existierenden Einlaufschächten erstellt. Ein Abgleich mit den vorhandenen GIS-Daten zu Straßen, Einlaufschächten und Relieffaktoren zeigt, dass die Vorhersage des Musters der Einlaufschächte durch eine Kombination aus Straßentyp, Neigung der Straße und Größe des landwirtschaftlichen Einzugsgebietes die beste Möglichkeit der Prognose darstellt.

Abb. 5 zeigt an einem Beispiel aus dem Laufental die Ergebnisse der Modellierung kombiniert mit der Information zur Bodenerosion im Kanton Basel-Landschaft. Im Laufener Becken befinden sich Lössböden, die, abhängig vom Relief, eine mittlere bis hohe Erosionsgefährdung aufweisen. Der Anteil der an die Gewässer direkt und indirekt angeschlossenen Flächen ist mit etwa 50 % vergleichsweise hoch. Dabei sind hier nur etwa 20 % der Flächen oberflächlich an Fließgewässer angeschlossen. Die restlichen Flächen grenzen an landwirtschaftliche Straßen und Wege mit Einlaufschächten. In den Auenbereichen ist der Anschluss niedrig, da diese Böden nur sehr gering vom Bodenabtrag betroffen sind.

Insgesamt sind im Kanton etwa 11 % der ackerbaulich bewirtschafteten Flächen oberflächlich direkt und weitere 1,5 % indirekt an ein Fließgewässer angeschlossen. Durch den hohen Anteil an Grünlandflächen und den gesetzlich vorgeschriebenen Gewässerrandstreifen ist dieser Anteil geringer als in Niedersachsen. Dafür sind jedoch weitere 35 % der Fläche indirekt über Einlaufschächte an die Vorfluter angeschlossen. Die Entwässerung der Gebiete trägt also maßgeblich zur stofflichen Belastung der Gewässer bei.

Durch die Kombination der beiden Informationen Gewässergefährdung und Bodengefährdung in der Karte, lassen sich schnell Gebiete mit hoher Priorität für Schutzmaßnahmen ausmachen. Damit können Bewirtschafter, Berater und Planer auf eine sinnvolle Grundlage zur Verbesserung des Schutzes von Böden und Gewässern zurückgreifen.

5 Fazit und Ausblick

Das hier vorgestellt Modell MOGWAF dient der Ausweisung und Lokalisierung von Ackerflächen mit Gewässeranschluss. Auf diesen Schlägen sind Maßnahmen zur Verminderung der Bodenerosion durch Wasser doppelt effektiv. Sie führen zur Abnahme des Bodenverlustes auf der Fläche und zu einer Verminderung des Eintrags von Feinerde in angrenzende Gewässer. Damit leistet das Modell einen effektiven Beitrag zur Umsetzung der Ziele beim Schutz des Bodens und der Gewässer, wie sie vom Gesetzgeber formuliert werden. Maßnahmen können gezielt und örtlich konzentriert geplant und umgesetzt werden. Besonders zur Erreichung der Ziele der WRRL können durch die Modelle Gewässerrandstreifen zur Retention von abgetragenem Feinmaterial an Orten geplant werden, an denen es sich wirklich lohnt. Voraussetzung für die Wirksamkeit ist allerdings eine Mindestbreite der Streifen von 5 bis 10m.

Durch die geringe Anzahl der Eingangsdaten ist MOGWAF für die Planung eine kostengünstige Alternative zu komplexeren quantitativen Modellen wie Erosion 3D (Schmidt 1996) oder ABAGflux (Wurbs et al. 2007). Das Modell basiert auf der Kombination verschiedener GIS-Modellbausteine. Es benötigt als Eingangsdatensatz nur das DGM und einen Landnutzungsdatensatz, um die Information Gewässeranschluss vorherzusagen. Kosten für Kartierungen und Bodendaten fallen nicht an.

Die Aussage des Modells ist eindeutig und damit gut vermittelbar. Entscheidungsträgern wird eine einfache Information geliefert, die durch empirische Daten gesichert ist. Diese Daten wurden unter normalen Bewirtschaftungsbedingungen erhoben und sind deshalb besser übertragbar als kleinräumige Beregnungs- oder Abflussversuche. Die Ergebnisse weisen den Landwirt auf eine räumlich abgrenzbare Gefahr hin, auf die durch punktuelle Maßnahmen kleinräumig reagiert werden kann. Die Modellierung ist schnell durchführbar.

Durch die Integration der Ergebnisse von MOGWAF in Erosionsgefährdungskarten, wie am Bespiel Basel-Landschaft gezeigt, kann der Prozess der Bodenerosion auch in seiner Wirkung auf die Gewässer abgebildet und als Umweltinformation für alle betroffenen Akteure regionalisiert werden.

In Zukunft soll das Modell MOGWAF noch um ein Modell zur Vorhersage von linearer Erosion erweitert werden. Die Erosionsdauerbeobachtung in Niedersachsen zeigt, dass Feinmaterial meist konzentriert über Rillen und Rinnen in die Fließgewässer gelangt. Ferner sollen die Möglichkeiten geprüft werden, ob das Modell auch den Eintrag in andere Schutzgüter, wie dystrophe Ökotope oder aber auch Siedlungsbereiche, vorhersagen kann. Damit könnte es auch im Streitfall dazu beitragen, wer für einen Schaden haftbar gemacht wird.

Literatur

Brunotte, J., Fröba, N. (2007): Schlaggestaltung – kostensenkend und bodenschonend. KTBL-Schr. 460, Darmstadt.

Conrad, O. (2006): SAGA – Program Structure and Current State of Implementation. In: Böhner, J., McCloy, K.R., Strobl, J., eds., SAGA – Analysis and Modelling Applications, Göttinger Geogr. Abh. 115, 39-52.

DIN 19708 (2005): Bodenbeschaffenheit – Ermittlung der Erosionsgefährdung von Böden durch Wasser mit Hilfe der ABAG.

Jessel, B., Hasch, B. (2006): Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie – welche Unterstützung kann die Landschaftsplanung bieten? Naturschutz und Landschaftsplanung 38 (4), 108-113.

Halbfass, S., Grunewald, K. (2008): Abschätzung potenzieller Herkunftsflächen von erosionsbedingten Stoffeinträgen in Oberflächengewässer im mittleren Maßstab. Wasserwirtschaft 98 (12), 24-28.

Leys, A., Govers, G., Gillijns, K., Berckmoes, E., Takken, I. (2010): Scale effects on runoff and erosion losses from arable land under conservation and conventional tillage: The role of residue cover. J. of Hydrology 390, 143-154.

Mosimann, T. (2008): Mehr machen als Mulchsaat. DLZ-Agrarmagazin 4, 56-62.

–, Bug, J., Sanders, S., Beisiegel, F. (2009): Bodenerosionsdauerbeobachtung in Niedersachsen 2000 – 2008. Geosynthesis 14, Hannover, 101S.

–, Rüttimann, M. (1999): Bodenerosion selber abschätzen – ein Schlüssel für Betriebsleiter und Berater. Ackerbaugebiete des zentralen Mittellandes. Aarau, Bern, Luzern und Solothurn, 36S.

–, Sanders, S. (2003): Bodenerosion selber abschätzen. Ein Schlüssel für Betriebsleiter und Berater in Niedersachsen. Hannover, 27S.

–, Westphal, H., Backhaus, J. (2007): Gewässeranschluss von Ackerflächen. Ein Schlüssel für Betriebsleiter und Berater in Niedersachsen, Hannover, 18S.

Münchhausen, S., Knickel, K., Rehbinder, E. (2009): Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Cross Compliance und Weiterentwicklung von Agrarumweltmaßnahmen. Ergebnisse aus dem gleichnamigen F+E-Vorhaben des Bundeamtes für Naturschutz. Naturschutz Biol. Vielfalt 77.

Prasuhn, V. (2005): Phosphorbelastung der Oberflächengewässer durch Erosion. Schr.-R. FAL, 108-119.

Sanders, S. (2007): Erosionsmindernde Wirkung von Intervallbegrünungen in Fahrgassen. Untersuchungen im Weizen- und Zuckerrübenanbau mit Folgerungen für die Anbaupraxis. Geosynthesis 13, Hannover, 139 S.

Schmidt, J. (1996): Entwicklung und Anwendung eines physikalisch begründeten Simulations-Modells für die Erosion geneigter landwirtschaftlicher Nutzflächen. Berlin, 148S.

Schwertmann, U., Vogl, W., Kainz, M. (1991): Bodenerosion durch Wasser. Vorhersage des Abtrags und Bewertung von Gegenmaßnahmen. 2. Aufl., Stuttgart, 63S.

Wishmeyer, W.H., Smith, D.D. (1978): Predicting rainfall erosion losses – a guide to conservation planning. USDA Agric. Handbook 537, Washington D.C., 58 pp.

Wurbs, D., Koschitzki, T., Möller, M. (2007): ABAGFlux – ein hierarchischer Modellansatz zur Maßnahmenplanung im Boden- und Gewässerschutz. Mitt. DBG 110, 721-722.

Anschriften der Verfasser: Diplom-Geograph Jan Bug & Prof. Dr. Thomas Mosimann, Institut für Physische Geographie und Landschaftsökologie, Leibniz Universität Hannover, Schneiderberg 50, D-30167 Hannover, E-Mail bug@phygeo.uni-hannover.de bzw. mosimann@phygeo.uni-hannover.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.