Welchen Beitrag können Naturparke zum Erhalt von Verantwortungsarten in Deutschland leisten?

Abstracts

Verantwortlichkeiten im Arten- und Biotopschutz sowie die sich aus diesen ergebenden Notwendigkeiten in der Naturschutzpraxis spielen in der fachlichen Diskussion eine wichtige Rolle. Am Beispiel der Vogelarten Rotmilan (Milvus milvus) und Mittelspecht (Dendrocopos medius), für deren Erhalt Deutschland eine hohe Verantwortlichkeit besitzt, werden die Ergebnisse einer Studie des Verbands Deutscher Naturparke (VDN) zum Erhalt der Biodiversität in den Naturparken betrachtet. Die Naturschutzmaßnahmen der Naturparke in den Lebensräumen von Rotmilan und Mittelspecht werden dargestellt. Dabei zeigt sich, dass diese beiden Arten bisher nur in einem Teil der Naturparke im Fokus der Artenschutzbemühungen standen. Eine detaillierte Analyse der Verantwortlichkeiten für Arten auf Schutzgebietsebene wie in den Naturparken steht noch aus; eine Prioritätensetzung im Rahmen dieser Verantwortlichkeitsanalyse könnte die Bemühungen der Naturparke im Natur- und Artenschutz unterstützen. Dabei sind die in Naturparken vorhandenen gesamträumlichen Konzepte eine ideale Grundlage zum Schutz besonders von Arten mit großflächigen Raumansprüchen wie dem Rotmilan.

Contribution of German Nature Parks for the Preservation of “Species of National Responsibility”

Disscussions on responsibilities for the protection of species and biotopes as well as on the resulting needs for practical nature conservancy are in full swing. Germany has a particular responsibility for the protection of species such as the red kite (Milvus milvus) and the middle-spotted woodpecker (Dendrocopos medius). Using these two species as an example a study of the Association of German Nature Parks (VDN) investigated the protection of biodiversity in the nature parks. The results show that not all parks have focussed their species protection efforts on these species. A detailed analysis of responsibilities for species occurring in the parks is still lacking, as is the availability of adequate financial and personnel resources to realize the essential measures. On the other hand, the nature parks are able and willing to intensify their work for the protection of biodiversity, and the existing concepts for nature conservation of the nature parks present a perfect background for the protection of species, especially the ones which require large-scale biotopes such as the red kite.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Die 103 Naturparke in Deutschland bedecken etwa 26 % der Landesfläche (Stand 24.01.2011). Zu ihren gesetzlichen Aufgaben gehören u.a. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft mit ihrer Arten- und Biotopvielfalt (§27 BNatSchG). Auch die Naturparke haben sich 2006 im „Petersberger Programm der Naturparke“ zum Ziel gesetzt, verstärkt zum Erhalt der Biodiversität beizutragen (Liesen et al. 2008). Schon aufgrund des hohen Anteils an der Fläche Deutschlands nehmen Naturparke als Großschutzgebiete eine herausragende Rolle ein, um die Verpflichtungen der Bundesrepublik zum Erhalt der Biodiversität im Rahmen des Übereinkommens zur Biologischen Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD), und hier insbesondere des Schutzgebietsprogramms der CBD von 2004, zu erfüllen (UNEP/CBD 2004, Steer et al. 2008). Eine Studie des Verbands Deutscher Naturparke (VDN) zum Thema Biologische Vielfalt in Naturparken (2010), gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesumweltministeriums (BMU), belegt, dass die Naturparke einen wichtigen Beitrag zum Arten- und Biotopschutz in Deutschland leisten (Appelhans et al. 2010, Pieper et al. 2010).

Ergänzend zu den bisherigen naturschutzfachlichen Konzepten, die z.B. so genannte Zielarten, seltene Arten, gefährdete Arten, Rote-Liste-Arten oder Umbrella-Arten in den Mittelpunkt der Naturschutzarbeit stellen, fokussiert der hier vorgestellte Ansatz der Verantwortlichkeit auf diejenigen Arten und Biotope, für deren Erhalt der Bezugsraum Deutschland aus weltweiter bzw. europäischer Sicht eine hohe Verantwortung trägt, da er für das weltweite Überleben der betreffenden Arten unverzichtbar ist.

Dies betrifft in erster Linie Tier- und Pflanzenpopulationen, von denen bedeutende Arealanteile oder hochgradig isolierte Vorposten, die häufig genetische Besonderheiten aufweisen, in der Bundesrepublik Deutschland liegen (Gruttke 2004). Auch für den Erhalt einzelner Populationen weltweit gefährdeter Arten besteht eine besondere Verantwortlichkeit, der die Großschutzgebiete, also Naturparke, Biosphärenreservate und Nationalparke, gerecht werden sollten (Scherfose 2009).

Die Ermittlung dieses Verantwortlichkeitsstatus‘ stellt eine wichtige Ergänzung zur Gefährdungseinschätzung durch die Roten Listen dar. Die Kombination beider Naturschutzinstrumente eröffnet neue Optionen naturschutzfachlicher Prioritätensetzung und bietet einen fachlich fundierten, von gesetzlichen Festlegungen und Regelwerken unabhängigen Begründungsrahmen für den Artenschutz. Die fachliche Diskussion der Verantwortlichkeit im Arten- und Biotopschutz sowie der Notwendigkeiten in der Naturschutzpraxis, die sich aus dieser Verantwortlichkeit ergeben, ist in vollem Gange. Auch in der Naturschutzpolitik wurde der Handlungsbedarf erkannt (BfN 2010). Die Verantwortlichkeiten für erste Tier- und Pflanzengruppen wurden ermittelt, erste regionale Ermittlungsansätze auf Bundeslandebene (z.B. Thüringen und NRW) liegen vor; für einzelne Lebensräume wurde eine länderspezifische besondere Verantwortung erarbeitet (Boye & Bauer 2000, Flade 1998, Fritzlar & Westhus 2004, Heinle et al. 2004, Kaiser et al. 2008, Ludwig et al. 2007, Meinig 2004, Nipkow 2005a, Scherfose 2007, Schütz et al. 2004). Einen bundesweiten Ansatz zur Identifikation der für den Erhalt der biologischen Vielfalt wichtigsten Naturräume stellten Horlitz & Mörschel (2003) vor. Eine Betrachtung der Verantwortlichkeiten auf Ebene von Großschutzgebieten wie den Naturparken liegt hingegen noch nicht vor, so dass hier noch Handlungsbedarf besteht (Scherfose 2009).

Die Studie „Biologische Vielfalt in den Naturparken stärken“ (2010) des VDN war nicht gezielt darauf ausgerichtet, Verantwortlichkeiten der Naturparke im Naturschutz zu untersuchen; jedoch erlaubt das Datenmaterial, anhand zweier Beispielarten Handlungsfelder im Arten- und Naturschutz in Naturparken zu ermitteln und Rückschlüsse auf weiteren Forschungsbedarf zum Thema Verantwortlichkeiten in Großschutzgebieten zu ziehen.

2 Rotmilan und Mittelspecht – zwei Arten mit hoher Verantwortlichkeit Deutschlands

2.1 Situation in Deutschland

Rotmilan (Milvus milvus) und Mittelspecht (Dendrocopos medius) standen über lange Jahre auf der Roten Liste. Aufgrund einer positiven Bestands- und Erhaltungssituation sind beide Arten, die früher als stark gefährdet galten, in der bundesweiten Roten Liste mittlerweile nicht mehr als gefährdet eingestuft. In einzelnen Bundesländern werden sie aber z.T. noch in den Roten Listen geführt (Bayer. Landesamt für Umweltschutz 2003, Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein 2008, Landesumweltamt Brandenburg 2008, Sudmann et al. 2009). Gleichzeitig wird in der aktuellen Roten Liste darauf hingewiesen, dass die Spezialisten unter den Waldvogelarten, wie z.B. der Mittelspecht, trotz einer bisher positiven Bestandsentwicklung durch eine zuletzt verstärkte Altholznutzung möglicherweise wieder gefährdet sind. Auch der Rotmilan gilt u.a. durch verstärkte Altholznutzung an seinen Brutstandorten ebenso wie durch die Intensivierung der Landwirtschaft als gefährdet (BfN 2009).

Unabhängig von der Methodendiskussion um die Einordnung von Arten in die Verantwortlichkeitsliste Deutschlands oder der Diskussion zum Verhältnis der Roten Listen bzw. der Vogelschutzrichtlinie zur Verantwortlichkeit für Arten, sind Rotmilan und Mittelspecht Arten, für deren Erhalt Deutschland eindeutig eine hohe Verantwortung besitzt (Boye & Bauer 2000, Denz 2003, Flade 1998, Müller-Motzfeld 2000, Nipkow 2005a und b, Schütz et al. 2004). Daher stehen beide Arten unabhängig davon, ob sie aktuell in der Roten Liste geführt werden, auch immer noch im Fokus des Naturschutzes und sind durchaus geeignet, die Naturschutzbemühungen der Naturparke exemplarisch zu analysieren. Genauere Angaben zur Gefährdung beider Arten finden sich in den folgenden Artbeschreibungen.

2.2 Der Rotmilan

Der Rotmilan (Milvus milvus; Abb. 1) besitzt ein relativ kleines und nahezu ausschließlich auf Europa beschränktes Verbreitungsareal mit einem derzeitigen Weltbestand von ca. 21000 Brutpaaren (BP). Mit geschätzten 10000 bis 14000 BP lebt mehr als die Hälfte des weltweiten Bestandes dieser Art in Deutschland; diese Situation ist unter den Brutvögeln Deutschlands einmalig. Daher besitzt die Bundesrepublik eine besonders hohe Verantwortung für den Schutz dieses Greifvogels (Aebischer 2009). Nach Anhang 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie ist der Rotmilan besonders geschützt; er wird in der Roten Liste der IUCN in der Globalen Vorwarnliste geführt (BfN 2009). In der aktuellen Roten Liste der Bundesrepublik ist der Rotmilan als ungefährdet eingestuft (BfN 2009), jedoch ist die Bestandsentwicklung des Rotmilans, der als Kurzstreckenzieher zum Teil in Deutschland überwintert oder auch nach Südeuropa abwandert, in den einzelnen Bundesländern sehr heterogen. Während in den letzten Jahren z.T. deutliche Rückgänge aus Berlin, Bayern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Hessen gemeldet werden (BfN 2009, Klein et al. 2009, Nicolai & Mammen 2009), nimmt der Bestand in einigen anderen Bundesländern wie z.B. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Saarland zu (BfN 2009). Teilweise werden für den Rotmilan Rückgänge von 20 bis 50 % des Bestandes gemeldet (Nicolai & Mammen 2009, Sudfeldt et al. 2009). Der bevorzugte Lebensraum des Rotmilans sind offene, gehölzdurchsetzte, strukturreiche Agrarlandschaften. Als Nahrungsgeneralist bewohnt er Niederungen und Hügellandgebiete bis 800m üb. NN und kommt damit bundesweit in den meisten Naturparken vor; Verbreitungsschwerpunkte liegen in den Agrarlandschaften Sachsen-Anhalts, Mecklenburg-Vorpommerns, Thüringens und Hessens (Nicolai & Mammen 2009).

Die Bestandsentwicklung des Rotmilans fließt in den Sektor Agrarlandschaften des „Nachhaltigkeitsindikators für die Artenvielfalt“ der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ein, der seit 1990 noch abgenommen hat und mit 68 % deutlich vom Zielwert von 100 % entfernt liegt (BMU 2010a, Sudfeldt et al. 2009). Drastische Lebensraumveränderungen in der Agrarlandschaft haben dazu geführt, dass die Bestandszahlen dieser Art in den letzten Jahren rückläufig sind. Zu den Ursachen hierfür gehören: Lebensraumverlust durch Verbauung, Verlust an Nutzungsvielfalt (Flurbereinigung), Intensivierung der Landwirtschaft (u.a. Rücknahme der Flächenstilllegung, vermehrter Anbau von Energiepflanzen, Grünlandumbruch, kurze Umtriebszeiten, Einschränkung der Fruchtfolge, Zunahme des Anbaus von Ölsaaten bei gleichzeitiger Abnahme des Hackfrucht- und Feldfutteranbaus), Rückgang der Nahrungsgrundlagen und Verlust von Nahrungshabitaten, Verlust und Störung an Horstbäumen durch intensivierte Waldbewirtschaftung, illegale Verfolgung, Kollisionsverluste an Freileitungen, Straßen und Windkraftanlagen (Nicolai & Mammen 2009, Staatl. Vogelschutzwarte Niedersachsen 2009). Auch Arealverlagerungen und -verluste in Folge einer Klimaerwärmung sind für den Rotmilan in Europa zu erwarten (Huntley et al. 2007)

2.3 Der Mittelspecht

Der Mittelspecht (Dendrocopos medius; Abb. 2) ist eine für Mitteleuropa typische Vogelart, deren Bestand in Deutschland mit 25000 bis 56000 Brutpaaren einen Anteil von bis zu 20 % der europäischen Population erreicht (BfN 2009). Der Mittelspecht wird aufgrund festgestellter Bestandszunahmen in der aktuellen Roten Liste der Bundesrepublik als ungefährdet eingestuft und wurde, wie der Rotmilan, aufgrund der positiven Bestandsentwicklung aus der Roten Liste entlassen (BfN 2009). Er wird von einigen Autoren als Art genannt, für deren Erhalt Deutschland eine hohe Verantwortung besitzt (BfN 2009, Boye & Bauer 2000, Denz 2003, Flade 1998, Nipkow 2005a). Nach Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie ist der Mittelspecht besonders geschützt. Die Bestandsentwicklung ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Während es in Bayern und Hamburg keine Bestandsveränderungen gab, existieren für Baden-Württemberg widersprüchliche Angaben (Zunahme: Gatter & Mattes 2008; stabil: BfN 2009). Die Bestände des Mittelspechtes haben in den übrigen Bundesländern teilweise deutlich zugenommen. Diese Zunahmen in den letzen Jahren basieren auf echten Arealerweiterungen (z.B. am Niederrhein) sowie Bestandszunahmen und verbesserten Erfassungsmethoden, z.B. Tonattrappen (BfN 2009, Gatter & Mattes 2008, Südbeck et al. 2005).

Der Mittelspecht ist als Stocherspecht ein Nahrungsspezialist, der auf grobrindigen Baumarten ganzjährig Insekten v.a. von der Rindenoberfläche absucht. Sein Verbreitungsschwerpunkt liegt aufgrund seiner Bindung an anspruchsvolle Laubwälder u.a. in alten Eichen- und Eichenmischwäldern der warmen planaren und collinen Stufe (bis 600m üb. NN). Daher galt der Mittelspecht lange Zeit ausschließlich als typischer Vogel alter Eichen- und ehemaliger Eichen-Mittelwälder (Coch 1997, Liesen 1996, Pasinelli 1999). Erst seit Anfang dieses Jahrtausends ist bekannt, dass der Mittelspecht auch in völlig eichenfreien Buchenwäldern vorkommt. Die Anzahl der Reviere ist dabei eng mit dem Vorkommen von Totholz und dem steigenden Alter der Baumbestände sowie der Quantität so genannter Rindenstörstellen (Astlöcher, Spalten, Krebse etc.) korreliert. Totholz und rauborkige Buchen sind in naturnäheren Wäldern ab einem Alter von ca. 160 Jahren und älter vermehrt zu erwarten. Buchenwälder, die diese Strukturen nicht aufweisen, können vom Mittelspecht nicht besiedelt werden (Schumacher 2006, Winter et al. 2007).

Die Bestandssituation des Mittelspechts hatte sich durch die zunehmende Berücksichtigung von Naturschutzaspekten in der Waldwirtschaft, hier insbesondere die Altholzanreicherung und das Belassen von Totholz im Wald, in den letzten zehn bis 20 Jahren vor der Jahrtausendwende erholt (BfN 2009, Flade et al. 2003). Gleichzeitig sind jedoch viele potenzielle Lebensräume des Mittelspechtes, nämlich Buchenwaldgebiete der planaren und collinen Stufe, nicht besiedelt, da die benötigten alten Buchen (über 160 Jahre) mit der dazugehörigen rauen Borke und den Rindenstörstellen aufgrund der intensiven forstlichen Nutzung (klassischer Altersklassenwald und Zielstärkennutzung der Buchen ab einem Alter von 110 Jahren bis maximal 140 Jahren) in Buchenwäldern kaum zu finden sind. In den letzten zehn Jahren zeichnet sich jedoch ab, dass der Nutzungsdruck auf die Wälder in vielen Bundesländern steigt und sogar in Schutzgebieten wie FFH-Gebieten, Vogelschutzgebieten, Naturschutzgebieten und Nationalparken verstärkter Holzeinschlag vor allem in Althölzern betrieben wird. Dadurch sind die Bestände von Primär-Waldarten wie Mittelspecht, Schreiadler und Zwergschnäpper, die auf Altholz, Totholz und Strukturreichtum angewiesen sind, stark gefährdet (Flade 1998, Klaus 2008, Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein 2008, Wernicke 2007, Wernicke 2009, Zucchi 2008). Auch die Klimaerwärmung wird voraussichtlich zu einer Zersplitterung des Areals des Mittelspechts in Europa führen und die bestehenden nördlichen Arealgrenzen weiter nach Norden verschieben (Huntley et al. 2007).

3 Fachliche Grundlagen

Die Naturparke haben sich 2006 in ihrem „Petersberger Programm der Naturparke in Deutschland“ Entwicklungsziele zum Erhalt der biologischen Vielfalt gesetzt (Liesen et al. 2008). Bislang ist ungeklärt, für welche Biotope und Arten die Naturparke in ihren Schutzbemühungen eine besondere Verantwortlichkeit besitzen, beziehungsweise ob und wie Biotope und Arten, für die Deutschland eine hohe Verantwortlichkeit besitzt, in Naturparken geschützt werden. Für die Naturparke hat der VDN in der Studie „Biologische Vielfalt in Naturparken stärken“ erstmalig bundesweite Ergebnisse u.a. zum Artenschutz zusammengetragen und publiziert (Appelhans et al. 2010). Die Ergebnisse sind unter http://www.naturparke.de abrufbar. Vorrangige Zielsetzung der Studie war die Erfassung der Schutzbemühungen der Naturparke zum Erhalt der biologischen Vielfalt, nicht der Verantwortlichkeiten der Naturparke im Naturschutz; jedoch erlaubt das Datenmaterial, Handlungsfelder im Arten- und Naturschutz in Naturparken zu ermitteln und Rückschlüsse auf weiteren Forschungsbedarf zum Thema Verantwortlichkeiten in Großschutzgebieten zu ziehen.

Die Naturparke erhielten einen Fragebogen mit 32 Fragen zu verschiedenen Themenbereichen vom Arten- und Biotopschutz, meist in Verbindung mit einem Biotopverbundsystem, über Besucherlenkung und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu den Themen regionale Produkte und Zusammenarbeit mit der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft. Die Antwortmöglichkeiten waren teilweise vorgegeben, einige Fragen waren frei zu beantworten.

4 Studienergebnisse und durchgeführte Schutzmaßnahmen

4.1 Ergebnisse

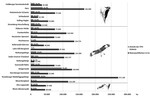

67 der damals 101 Naturparke (66 %) beteiligten sich an der Studie (Abb. 3). Diese nannten insgesamt 220 Tierarten, die sie als besonders wichtig für ihre Arbeit zum Thema Biodiversität ansahen (Details s. Appelhans et al. 2010).

Von den genannten Tierarten sind nach der Roten Liste der gefährdeten Tiere Deutschlands (BfN 2009: Wirbeltiere bzw. BfN 1998: Wirbellose) 148 Arten (67 %) einer der Gefährdungskategorien zugeteilt; davon 38 (26 %) in der Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht), 52 (35 %) in Kategorie 2 (stark gefährdet), 27 (18 %) in Kategorie 3 (gefährdet), ebenfalls 27 (18 %) in der Kategorie V (Vorwarnliste) und jeweils 2 (1 %) in den Kategorien G (Gefährdung anzunehmen) und R (extrem selten; Appelhans et al. 2010).

115 Arten (52 %) sind laut Liste der in Deutschland vorkommenden Arten der Anhänge II, IV, V der FFH-Richtlinie (EU-Richtlinie 92/43/EWG) in einem der Anhänge der FFH- bzw. Vogelschutzrichtlinie (EU-Richtlinie 79/409/EWG) gelistet. Für den Erhalt von 44 Arten (20 %) wie Rotmilan, Mittelspecht, Kleine Hufeisennase, Fischotter oder Kreuzkröte ist Deutschland in hohem bzw. in besonderem Maße verantwortlich (BfN 2009 (Wirbeltiere), Binot-Hafke & Pretscher 2004, Nipkow 2005a).

Insgesamt werden in 22 Naturparken Rotmilan und/oder Mittelspecht eine besondere Bedeutung zum Erhalt der Biodiversität beigemessen, wobei eine nähere Begründung dieser Einschätzung durch die Naturparke nicht abgefragt wurde. 14 Naturparke (NRPe) nannten hier den Rotmilan (im Weiteren R-NRPe abgekürzt), sechs den Mittelspecht (im Weiteren M-NRPe), zwei Naturparke nannten Mittelspecht und Rotmilan (im Weiteren RM-NRPe) (s.Abb. 4 und 5). Die Antworten eines Naturparks waren z.T. unvollständig, so dass die Anzahl der antwortenden Naturparke bei vielen Fragen auf 21 sinkt.

Der Gesamtdurchschnitt der FFH-Gebietsfläche von 21 Naturparken liegt bei 14672ha bzw. 18,9 % der Gesamtfläche. Der Gesamtdurchschnitt der Fläche der EU- Vogelschutzgebiete bei den 15 Naturparken, die hierzu Angaben machten, liegt bei 12937 ha bzw. 20,6 % der Gesamtfläche. Damit besitzt der Großteil dieser Naturparke einen Anteil an FFH- und/oder Vogelschutzgebieten, der deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 9 % der Landesfläche liegt.

4.2 Naturschutz im Wald

Fünf Naturparke machten keine Angabe zum Anteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung an der Waldfläche innerhalb des Naturparks; die restlichen Naturparke gaben Anteile zwischen 1,5 und 14 % an. Der Anteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung schwankt zwischen 1,5 und 5 % bei den M-NRPen und zwischen knapp 2 und 14 % bei den R-NRPen.

Die R-NRPe führen gemeinsam mit ihren Partnern diverse Maßnahmen zum Erhalt bzw. zum Ausbau des Anteils naturnaher Wälder durch, darunter ein Biotopverbundprojekt zur Kartierung von Altholzbeständen, die Ausweisung zweier Naturwaldzellen, Unterschutzstellung betroffener Waldbereiche, FSC-Zertifizierungen und Ausweisung von Referenzflächen. Im Naturpark Steigerwald (Rotmilan) ist z.B. der Ausbau des Anteils naturnaher Wälder auf 10 % geplant, der Naturpark Feldberger Seenlandschaft wirbt Fördermittel für den Ausgleich von Nutzungsausfällen ein.

Die Berücksichtigung von Naturschutzaufgaben im Rahmen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung findet in acht von 21 Naturparken durch Absprachen mit den Waldbesitzern statt, neun von 21 Naturparken beraten einzelne Waldbesitzer zum Thema. Vertragsnaturschutz und Kompensationsmaßnahmen sind ebenfalls wichtige Maßnahmen für den Wald-Naturschutz; Vertragsnaturschutz existiert in drei R-NRPen, Kompensationsmaßnahmen werden in einem M-NRP und in fünf R-NRPen durchgeführt.

In sieben von 21 Naturparken besteht ein Altholzkonzept, dies sind zwei M-NRPe und fünf R-NRPe. Drei R-NRPe, jedoch kein M-NRP, besitzen einen Totholzanteil von mindestens 40m³ pro ha. Zwölf von 21 Naturparken führen gemeinsam mit Partnern Markierungen von Höhlenbäumen durch, darunter drei M-NRPe und neun R-NRPe. Im Naturpark Weserbergland (Rotmilan) wird der Totholzanteil durch Kompensationsmaßnahmen erhöht, im Siebengebirge (Rotmilan) ruht die Forstwirtschaft in Teilbereichen, ein Wildnisgebiet wurde dort Mitte 2010 ausgewiesen. Im Naturpark Schlaubetal (Mittelspecht) wird das Methusalemprojekt zur Totholzanreicherung im Wald umgesetzt.

4.3 Grünlandschutz

Der Bereich Grünlandschutz ist hier nur für den Rotmilan von Belang, da er, wie oben dargestellt, vorrangig in artenreichem Grünland und strukturreichen Ackerbaugebieten auf Nahrungssuche geht.

In den meisten Naturparken ist der Grünlandanteil innerhalb des abgefragten Zeitraums der letzten fünf Jahre (2004 bis 2009) unverändert geblieben; im Naturpark Feldberger Seenlandschaft sank er von 25 auf 20 %, im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland (Rotmilan) von 11 auf 10 %. Zehn von 21 Naturparken machten keine Angabe zur Entwicklung des Grünlandanteils.

Zur naturschutzgerechten Grünlandnutzung führten die Naturparke oder ihre Partner folgende Maßnahmen durch: Eine finanzielle Unterstützung findet in vier Naturparken statt (drei R-NRPe, ein M-NRP), extensive Beweidung in sieben der R-NRPe und in einem der RM-NRPe, ganzjährige Beweidung in vier R-NRPen. Eine (regelmäßige) Entbuschung wird in neun R-NRPen, in zwei M-NRPen sowie in einem RM-NRP durchgeführt. Weiterhin findet in fünf R-NRPen, in einem M-NRP sowie in beiden RM-NRPen eine Extensivierung der Grünlandnutzung statt. Eine Vermeidung der Nivellierung geben hier insgesamt drei Naturparke an, davon zwei R-NRPe und ein M-NRP. In zwei M-NRPen wurden folgende Maßnahmen zum Erhalt/zur Förderung des Grünlandanteils und einer naturschutzgerechten Grünlandnutzung angegeben: Maßnahmen zur Unterstützung der Direktvermarktung im Naturpark Stromberg-Heuchelberg und Vertragsnaturschutz im Naturpark Feldberger Seenlandschaft. In drei R-NRPen finden zusätzlich zu den oben aufgeführten Maßnahmen weitere Maßnahmen statt: eine Beteiligung an einem Gründlandprojekt der Regionalentwicklung (Hessischer Spessart), ein Bewirtschaftungskonzept für Mähwiesen und die Förderung der Infrastruktur bei Beweidungsprojekten (Teutoburger Wald/Eggegebirge).

4.4 Gezielter Arten- und Biotopschutz und Biotopverbund

Die Naturparke gaben zahlreiche Pflanzen- und Tierarten, Artengruppen und Biotoptypen an, für deren Erhalt spezielle Maßnahmen ergriffen werden und deren Ansprüche an ihren Lebensraum sich mit den Ansprüchen von Rotmilan und Mittelspecht z.T. überschneiden. Der Naturpark Stromberg-Heuchelberg (Mittelspecht) bezeichnet beispielsweise sein Artenschutzkonzept als Teil der überregionalen Planung „Pflege- und Entwicklungsplan Natura-2000-Gebiet Stromberg und EU-Vogelschutzgebiete Stromberg und Weiher bei Maulbronn“. Die im Hinblick auf den Erhalt des Rotmilans interessantesten Maßnahmen dürften hierbei die im Naturpark Schlaubetal genannte Lebensraumtypenkartierung, der Erhalt der vielfältigen Strukturen der verschiedenen Landschaftsräume und der Erhalt von Biotopen wie z.B. Kopfbäumen, Heidekrautflächen sowie Wieseninstandhaltung sein.

In 17 von 22 Naturparken besteht ein Biotopschutz- oder Biotopverbundkonzept. Die Artenschutz-, Biotopschutz- und Biotopverbundkonzepte des NRP Kellerwald-Edersee (Rotmilan) sind Bestandteil eines Naturschutzgroßprojekts 2009 bis 2016. Acht von 22 Naturparken besitzen ein gesamträumliches Artenschutzkonzept (drei M-NRPe und fünf R-NRPe).

In 17 der 22 Naturparke existiert ein Konzept für ein Biotopverbundsystem. 14 dieser Naturparke gaben eine beplante Fläche für ein Biotopverbundsystem von mindestens 5 %, maximal 100 % (durchschnittlich 66,1 %) der Fläche des jeweiligen Naturparks an. Diese Konzepte sind meist in ein großräumiges Konzept eingebunden. In zwölf R-NRPen, in vier M-NRPen und in einem RM-NRP existiert bereits ein solches Konzept. Bis 2012 soll in einem RM-NRP ein Biotopverbundsystem-Konzept für 100 % der Fläche entstehen (NRP Elm-Lappwald). In drei R-NRPen behandelt das Konzept einzelne Biotoptypen, in sechs R-NRPen alle Typen. Das Biotopverbundkonzept dreier M-NRPe behandelt ebenfalls alle Typen.

Über die staatlich vorgeschriebenen Kartierungen z.B. im Rahmen von Natura 2000 hinaus führen 14 der 22 Naturparke oder ihre Partner weitere Kartierungen zur Arten- und Biotopvielfalt durch.

5 Fazit

Da die VDN-Studie „Biologische Vielfalt in Naturparken stärken“ weder gezielt die Verantwortlichkeit von Naturparken im Artenschutz noch die Arten Rotmilan und Mittelspecht im Fokus hatte, erstaunt es nicht, dass nur eine überschaubare Anzahl von Naturparken diese Arten als bedeutsam für ihre Artenschutzbemühungen nennt. Weitere Gründe dafür können u.a. das Fehlen der Arten in den Regionen sein, eine unterschiedliche Prioritätensetzung im Artenschutz, fehlende Artenkenntnis bzw. fehlendes Wissen zum Verantwortlichkeitsstatus, fehlendes Personal und fehlende finanzielle Mittel für das Monitoring. Eine zielgerichtete Abfrage hätte hier möglicherweise aufschlussreichere Angaben erbracht.

Die Ergebnisse der Studie zeigen jedoch, dass die Naturparke zum Erhalt von Arten mit hohem Verantwortlichkeitsstatus wie Rotmilan und Mittelspecht beitragen können und die Naturparkträger die Kenntnisse, den Willen und die Motivation haben, sich verstärkt für den Erhalt der biologischen Vielfalt zu engagieren (Appelhans et al. 2010). Jetzt kommt es darauf an, dass sie finanziell und personell in die Lage versetzt werden, die als notwendig erkannten und angestrebten Aktivitäten durchzuführen. Die Studie zeigt auch, dass die Naturparke mit ihren Partnern vor Ort z.B. im Arten- und Biotopschutz oder der Biotopverbundplanung beachtliche Erfolge erzielen. Beim Grünlandschutz und der Entwicklung des Anteils natürlicher Wälder sind die Naturparke aber auf Partner aus der Land- und Forstwirtschaft sowie auf die Förderprogramme und Unterstützung der Länder angewiesen, um weitere Fortschritte zu erzielen. Eine gezielte Zusammenarbeit u.a. mit Naturschützern, Landnutzern wie Landwirten, Waldbesitzern, Jägern, Kommunen und Landkreisen ist somit elementar für die Arbeit der Naturparke insbesondere im Natur- und Artenschutz.

Aufgrund der z.T. negativen Bestandsentwicklung und des zunehmenden Nutzungsdrucks auf die alt- und totholzreichen Lebensräume von Rotmilan und Mittelspecht in den letzten Jahren sollten diese Arten auch weiterhin im Fokus des Artenschutzes bleiben. Um langfristig u.a. auch die Bestände von Rotmilan und Mittelspecht zu sichern und damit der Verantwortung für den Erhalt dieser Arten gerecht zu werden, sind hier Maßnahmen z.B. beim Grünlanderhalt, bei der Entwicklung natürlicher Wälder oder der Totholzanreicherung verstärkt in den Fokus der Naturschutzarbeit in den Naturparken zu rücken. Eine inhaltliche Weiterentwicklung und Konkretisierung der Naturschutzmaßnahmen und deren Finanzierung, über die hier genannten Maßnahmen hinaus, ist dabei nötig.

Aufgrund der Großräumigkeit der Naturparke und dem hohen Anteil an FFH- und Vogelschutzgebieten sind die vorhandenen gesamträumlichen Konzepte der Naturparke eine ideale Grundlage zum Schutz besonders von Arten mit großflächigen Raumansprüchen wie dem Rotmilan. Auch die Biotopvernetzung in Naturparken kann aufgrund der Großflächigkeit und der einheitlichen Trägerstruktur in den Naturparken effektiv umgesetzt werden.

Naturparke mit ihren hohen Schutzgebietsanteilen bieten aufgrund ihrer engen Vernetzung u.a. zu den Naturschutzverwaltungen eine geeignete Kulisse für die großflächige Umsetzung von Biotopverbundmaßnahmen, die insbesondere im Hinblick auf mögliche Arealverlagerungen von Arten angesichts des Klimawandels von Relevanz sein können. Auch im Rahmen des Vogelmonitorings, sei es für die Umweltindikation (z.B. Nachhaltigkeitsindikator für Artenvielfalt) oder als Grundlage der EU-Berichtspflichten oder auch außerhalb von FFH- und Vogelschutzgebieten, wäre es sinnvoll zu prüfen, inwieweit die von den Naturparken erhobenen Daten genutzt werden können.

Die Definition der Verantwortlichkeit eines Bezugsraumes für den welt- und europaweiten Erhalt von Arten u.a. in Naturparken stellt eine wichtige Ergänzung zur Gefährdungseinschätzung der Roten Liste dar. Die Kombination beider Naturschutzinstrumente eröffnet neue Optionen naturschutzfachlicher Prioritätensetzung im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben und bietet zudem einen fachlich fundierten Begründungsrahmen für den Artenschutz auch jenseits von FFH- und Vogelschutzrichtlinie (Gruttke et al. 2004). Gerade daher bieten sich Naturparke mit ihrem hohen Flächenanteil von etwa 26 % in allen Naturräumen Deutschlands als Gebietskulisse im Arten- und Biotopschutz an. Grundsätzlich wird aber erkennbar, dass Großschutzgebiete allgemein und Naturparke im Speziellen als Gebietskulisse im Hinblick auf den Erhalt von Verantwortungsarten bisher noch zu wenig Beachtung finden. Der Forschungsbedarf hinsichtlich einer Analyse der Arten, für deren Erhalt die Naturparke eine besondere Verantwortung besitzen, ist hier offensichtlich. Gerade auch im Hinblick auf die internationalen Verpflichtungen der Bundesregierung sowohl im Rahmen des CBD-Schutzgebietsprogramms als auch im Rahmen der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt können Naturparke einen entscheidenden Beitrag im Natur- und Artenschutz leisten. Eine Prioritätensetzung im Rahmen einer Verantwortlichkeitsanalyse käme auch der Umsetzung einiger Forderungen der 10. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (COP 10) zugute, insbesondere nach der Entwicklung von Instrumentarien und Richtlinien zur Beurteilung und Stärkung von Schutzgebieten, um bis 2012 für alle Schutzgebiete ein effektives Management unter Nutzung wissenschaftlich fundierter Planungsprozesse zu etablieren. Weitere Forderungen der COP 10 sind u.a. die Weiterentwicklung bestehender Pläne zum Schutz der biologischen Vielfalt unter der Berücksichtigung nationaler Prioritäten, die Berücksichtigung von Standardkriterien für die Identifikation von Gebieten mit Signifikanz für den Erhalt der globalen Biodiversität bei der Umsetzung nationaler Planungen sowie die Förderung regionaler Initiativen und Aktionspläne (BMU 2010b). Nicht nur vor diesem Hintergrund stellen sich Naturparke als geeignete Partner zur Umsetzung des „Bundesprogramms Biologische Vielfalt“ dar, dessen Schwerpunkt u.a. die Verantwortlichkeit Deutschlands für Arten sein soll (BfN 2010).

Dank

Wir danken Tim Breuer für die Unterstützung bei der Auswertung der Daten und Ute Mächler für die Erstellung der Karte.

Literatur

Aebischer, A. (2009): Der Rotmilan. Haupt, Bern, 232S.

Appelhans, P., Liesen, J., Köster, U. (2010): Abschlussbericht des Projekts „Biologische Vielfalt in Naturparken stärken“. Verband Deutscher Naturparke (Hrsg.), 57S. + Anhänge.

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (Hrsg., 2003): Rote Listen gefährdeter Tiere Bayerns. Schriftenreihe des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz, Heft 166, 384S.

Binot-Hafke, M., Pretscher, P. (2004): Bewertung der Verantwortlichkeit für die Erhaltung der Tagfalter Deutschlands. Naturschutz Biol. Vielfalt 8, 211-223.

Boye, P., Bauer, H.-G. (2000): Vorschlag zur Prioritätenfindung im Artenschutz mittels Roter Listen sowie unter arealkundlichen und rechtlichen Aspekten am Beispiel der Brutvögel und Säugetiere Deutschlands. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 65, 71-88.

BfN (Hrsg., 1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands, Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 55, 434S.

– (Hrsg., 2009): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 1: Wirbeltiere. Naturschutz Biol. Vielfalt 70, 380S.

– (Hrsg., 2010): Pressemitteilung vom 27.5.2010 Roettgen: In schwierigen Zeiten Naturkapital sichern.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009, BGBl. I S.2542.

BMU (Bundesumweltministerium, Hrsg., 2010a): Der Indikatorenbericht 2010 zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. 87S.

– (2010b): Dossier COP 10 Nagoya. Abrufbar unter http://www.bmu.de/dossier_cop_10_nagoya/doc/46588.php ; abgerufen am 15.11.2010

Coch, T. (1997): Spechte (Gattung Picoides) und Strukturmerkmale als Wegweiser einer Eigenart bewahrenden Pflege und Entwicklung ehemaliger Mittelwälder. Diss. Instit. f. Landespflege, Albert-Ludwigs-Univ. Freiburg i.Br., 240S.+ Anhang.

Denz, O. (2003): Rangliste der Brutvogelarten für die Verantwortlichkeit Deutschlands im Artenschutz. Vogelwelt 124, 1-16.

EU-Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie).

Flade, M. (1998): Kleiber oder Wiedehopf? Neue Prioritäten im deutschen Vogelschutz. Falke 45 (12), 348-355.

–, Schwarz, J., Fischer, J. (2003): Warum zählen wir häufige Vögel? Der Falke 50, 270-274.

Fritzlar, F., Westhus, W. (2004): Regionale Anwendung des Verantwortlichkeitskonzepts für globalen Artenschutz am Beispiel Thüringens. Naturschutz Biol. Vielfalt 8, 255-265.

Gatter, W., Mattes, H. (2008): Ändert sich der Mittelspecht oder die Umweltbedingungen? Vogelwelt 129, 73-84.

Gruttke, H. (2004): Grundüberlegungen, Modelle und Kriterien zur Ermittlung der Verantwortlichkeit für die Erhaltung von Arten mit Vorkommen in Mitteleuropa – eine Einführung. Naturschutz Biol. Vielfalt 8, 7-23.

–, Ludwig, G., Schnittler, M., Binot-Hafke, M., Fritzlar, F., Kuhn, J., Assmann, T., Brunken, H., Denz, O., Detzel, P., Henle, K., Kuhlmann, M., Laufer, H., Matern, A., Meinig, H., Müller-Motzfeld, G., Schütz, P., Voith, J., Welk, E. (2004): Memorandum: Verantwortlichkeit Deutschlands für die weltweite Erhaltung von Arten. Naturschutz Biol. Vielfalt 8, 273-280.

Heinle, K., Steinicke, H., Gruttke, H. (2004): Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung von Amphibien- und Reptilienarten: Methodendiskussion und 1. Überarbeitung. Naturschutz Biol. Vielfalt 8, 91-107.

Horlitz, T., Mörschel, F. (2003): Ein Versuch zur Identifikation der für den Erhalt der biologischen Vielfalt wichtigsten Naturräume in Deutschland. Naturschutz und Landschaftsplanung 35 (10), 302-310.

Huntley, B., Green, R.E., Collingham, Y.C., Willis, S.G. (2007): A Climatic Atlas of European Breeding Birds. Lynx Edicions, Barcelona, 521S.

Jedicke, E. (1997): Spechte als Zielarten des Naturschutzes. Vogelkundl. Hefte Edertal 23, 5-43.

Kaiser, M., Schlüter, R., Weiss, J., Raabe, U., Geiger-Roswora, D. (2008): Erhalt von Arten und Lebensräumen: NRW trägt Verantwortung. Natur in NRW 2, 23-27.

Klaus, S. (2008): Schlecht geht es dem Mittelspecht! – Laubwälder in Thüringen und Sachsen unter wachsendem Nutzungsdruck. Nationalpark 2, 40-43.

Klein, A., Fischer, M., Sandkühler, K. (2009): Verbreitung, Bestandsentwicklung und Gefährdungssituation des Rotmilans Milvus milvus in Niedersachsen. Inform.d. Naturschutz Nieders. 3, 136-143.

Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg., 2008): Europäischer Vogelschutz in Schleswig-Holstein. Arten und Schutzgebiete. Schr.-R. LANU SH-Natur 11, 358S.

Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg., 2008): Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2008. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 17 (4), 115S.

Liesen, J. (1996): Aspekte der Verwendung des Mittelspechtes (Picoides medius) als Leitart für die Bewertung ehemaliger Mittelwälder. Natur in Buch und Kunst Verlag, Neunkirchen, 91S.

–, Porzelt, M., Köster, U. (2008): 50 Jahre Naturparke in Deutschland – Das Petersberger Programm der Naturparke setzt internationale Ziele zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (1), 26-32.

Ludwig, G., May, R., Otto, C. (2007): Verantwortlichkeit Deutschlands für die weltweite Erhaltung von Farn- und Blütenpflanzen – vorläufige Liste, BfN-Skripten 220, 32 S.+ Anhang.

Meinig, H. (2004): Einschätzung der weltweiten Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung der Säugetierarten. Naturschutz Biol. Vielfalt 8, 117-131.

Müller-Motzfeld, G. (2000): Schützt die FFH-Richtlinie die „richtigen“ Arten? – Kriterien für eine Novellierung. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 68, 43-55.

Nipkow, M. (2005a): Prioritäre Arten für den Vogelschutz in Deutschland. Ber. z. Vogelschutz 42, 123-135.

– (2005b): Zum Wert Roter Listen für den Artenschutz und die Naturschutzpolitik. Naturschutz Biol. Vielfalt 18, 187-197.

Pasinelli, G. (1999): Relations between Habitat Structure, Space Use and Breeding Success of the Middle spotted Woodpecker Dendrocopos medius. Diss. Univ. Zürich, 93S.

Pieper, B., Liesen, J., Appelhans, P., Köster, U. (2010): Naturparke in Deutschland – starke Partner für Biologische Vielfalt. Verband Deutscher Naturparke (Hrsg.), 51S.

Scherfose, V. (2007): Bundesweit bedeutsame Gebiete für den Naturschutz – Herleitung, Auswahlkriterien, Länderspezifika und Bilanzierung. Naturschutz Biol. Vielfalt 43, 7-28.

– (2009): Das CBD-Schutzgebietsprogramm als Instrument zum Schutz der Biodiversität. In: Nationale Naturlandschaften und Biodiversität – Vielfalt macht stark! Europarc Deutschland (Hrsg.), 6-9.

Schumacher, H. (2006): Zum Einfluss forstlicher Bewirtschaftung auf die Avifauna von Rotbuchenwäldern im nordostdeutschen Tiefland. Diss. Fakultät f. Forstwiss. u. Waldökologie, Georg-August-Univ. Göttingen, 179S.+ Anhang.

Schütz, P., Geiger-Roswora, D., Geiger, A. Jöbges, M.(2004): Erste Einschätzung der Verantwortlichkeit Nordrhein-Westfalens für die Erhaltung von Säugetieren, Brutvögeln, Kriechtieren und Lurchen. Naturschutz Biol. Vielfalt 8, 267-272.

Staatliche Vogelschutzwarte Niedersachsen (2009): Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Niedersachsen. In: Krüger, T., Wübbenhorst, J., Ökologie, Gefährdung und Schutz des Rotmilans Milvus milvus in Europa – Internationales Artenschutzsymposium Rotmilan, Inform.d. Naturschutz Nieders. 3, 201-205.

Steer, U., Scherfose, V., Balzer, S. (2008): Ausgewählte Aspekte des deutschen Schutzgebietssystems. Natur und Landschaft 83 (3), 93-100.

Sudfeldt, C., Dröschmeister, R., Flade, M., Grüneberg, C., Mitschke, A., Schwarz, J. Wahl, J. (2009): Vögel in Deutschland – 2009. DDA, BfN, LAG VSW, Münster, 68S.

Südbeck, P., Andretzke, H, Fischer, S, Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (Hrsg., 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Dachverband deutscher Avifaunisten, Radolfzell, 792S.

Sudmann, S.R., Grüneberg, C., Hegemann, A., Herhaus, F., Mölle, J., Nottmeyer-Linden, K., Schubert, W., von Dewitz, W., Jöbges, M., Weiss, J. (2009): Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten Nordrhein-Westfalens 5. Fassung, NWO & LANUV (Hrsg.), gek. online Version, 7S.

UNEP/CBD United Nations Environment Program/Convention on Biological Diversity (Hrsg., 2004): Report of the seventh meeting of the conference of the parties to t

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.