Landesweite Biotopverbundplanung

Anlass für die Biotopverbundplanung Bremen ist die gesetzliche Forderung nach einem aus Kern- und Verbindungsflächen sowie Verbindungselementen bestehendem länderübergreifenden Biotopverbund, der mindestens 10 % der Landesfläche umfassen soll (§§20 und 21 BNatSchG).

Wesentliche Datengrundlage für die Biotopverbundplanung waren die im Rahmen des IEP (Integriertes Erfassungsprogramm Bremen) 2004 bis 2008 ermittelten Daten in den Bremer Landschaftsräumen sowie eine Realnutzungskartierung im Siedlungsraum auf der Basis von Luftbildern aus 2005/2008. Sie ermöglichen für die Landschaftsräume eine detaillierte Erfassung, Bewertung und Verbundplanung für die in Bremen relevanten Lebensraumkomplexe und eine vereinfachte Bewertung von Stadtbiotopkomplexen. Die systematische Bewertung der Biotopverbundbedeutung in vier Wertstufen bietet die Grundlage für eine Identifizierung der für den länderübergreifenden Biotopverbund maßgeblichen Flächen.

Das Biotopverbundkonzept Bremen fasst die unterschiedlichen Planungsansätze im Landschafts- und Siedlungsraum zusammen. Es besteht aus einer synoptischen Bewertungs- und Planungskarte mit einer Abgrenzung der Kern- und Verbindungsflächen und Hervorhebung von Verbindungselementen im Siedlungsraum. Es umfasst zudem detaillierte Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für die Stadtgemeinde und bietet damit eine fachliche Grundlage für die Fortschreibung des Landschaftsprogramms Bremen.

Nationwide Planning of Biotope Networks – Implementation and results in the Federal State of Bremen

The biotope network planning in Bremen was primed by the legal requirement to establish a cross-border biotope network consisting of core sites and connecting sites, which should cover at least 10 % of the state area (§§20 and 21 of the Federal Nature Conservation Legislation.

Essential data base for the biotope network planning were the data of an “integrated compilation programme” in the city of Bremen, collected between 2004 and 2008, as well as a mapping of the actual land use in the settlement areas on the base of aerial photographs from 2005/2008. They allow the detailed identification, evaluation and network planning for the relevant habitat complexes and a simplified evaluation of urban biotope complexes. A systematic evaluation of the importance of the sites for the biotope network in four scales serves as a base for the identification of the relevant sites for the cross-border biotope network.

The biotope network concept in Bremen summarises the different planning approaches in the open landscape and in the settlement areas. It consists of a synoptic “map of evaluation and planning”, which delineates the core sites and connecting sites, and it highlights linking elements in the settlement area. Additionally, the concept additionally comprises detailed measures for the protection, maintenance and development for urban landscape, providing a base for the up-dating of the “Landscape Programme Bremen”.

- Veröffentlicht am

1 Einführung, Begriffsbestimmung und Zielsetzung

Das Konzept des Biotopverbunds gehört zu den bekanntesten und erfolgsreichsten Naturschutzstrategien in Mitteleuropa. „Biotopverbund“ bedeutet die räumliche oder funktionale Vernetzung von Lebensräumen mit dem Ziel, das langfristige Überleben der biotopspezifischen Tier- und Pflanzenarten durch ausreichend große Populationen zu sichern“ (Schumacher & Fischer-Hüftle 2003). Biotopverbundkonzepte wurden in Deutschland vor allem auf lokaler und regionaler Ebene entwickelt und bestehen aus verschiedenen Intensitätsstufen und Strategien: Verringerung der Nutzungsintensität auf der Gesamtfläche, Aufbau von Schutzgebietssystemen mit möglichst großen Flächen und Ausweisung kleiner „Trittsteinbiotope“ sowie deren Vernetzung durch lineare Biotope als Korridore für die Ausbreitung von Tier- und Pflanzenarten (Jedicke 1990).

Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 25. 03.2002 wurde in §3 die Schaffung eines Biotopverbundes auf mindestens 10 % der Landesfläche aufgenommen und als Rahmenvorgabe für die Länder geregelt; seit dem 29.07.2009 gilt die entsprechende bundesrechtliche Regelung der neuen §§20 und 21 BNatSchG. Auf europäischer Ebene wird die Anforderung, schutzwürdige Lebensräume großräumig zu erhalten und miteinander zu vernetzen, durch das kohärente Schutzgebietssystem Natura 2000 umgesetzt. Dieses besteht aus den nach der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) sowie den nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) gemeldeten Gebieten, dessen ökologische Kohärenz durch die Pflege von der Vernetzung dienenden Landschaftselemente nach Artikel 10 FFH-Richtlinie verbessert werden soll.

Ziel des §21 BNatSchG ist die Schaffung eines länderübergreifenden Biotopverbunds, womit nicht nur die Flächen nationaler oder internationaler Bedeutung gemeint sind, sondern auch die Kontinuität eines kleinräumigen, regionalen Biotopverbunds über Ländergrenzen hinweg (s. Burkhardt et al. 2003). Die angestrebte räumliche und funktionale Kohärenz des Biotopverbunds ist nur zu erreichen, wenn die Auswahl geeigneter Flächen auf der Grundlage abgestimmter naturschutzfachlicher Kriterien erfolgt. Hierzu wurden vom Arbeitskreis „Länderübergreifender Biotopverbund“ entsprechende Vorgaben entwickelten (BFN 2004).

Bestandteile des Biotopverbunds sind gemäß der gesetzlichen Vorgabe Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente, die folgendermaßen definiert werden können (s. Burkhardt et al. 2003):

Kernflächen sind solche Flächen, die durch ihre Ausstattung qualitativ und quantitativ geeignet sind, die nachhaltige Sicherung von Populationen standorttypischer Arten und Lebensräume sowie der Lebensgemeinschaften zu gewährleisten.

Verbindungsflächen dienen vornehmlich den natürlichen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Populationen von Tier- und Pflanzenarten, deren Ausbreitung gemäß ihren artspezifischen Bedürfnissen und dem genetischen Austausch zwischen Populationen oder Wiederbesiedlungs- und Wanderungsprozessen. Verbindungsflächen können auch die Funktion von Pufferflächen für Kernflächen haben.

Verbindungselemente bestehen meist aus kleinflächigen, isoliert in der Landschaft verteilten Elementen („Trittsteinen“) oder aus linearen Biotoptypen, die der Funktion des Biotopverbunds dienen und nicht Kern- oder Verbindungsflächen sind.

Gemäß der gesetzlichen Grundlage sind vor allem naturschutzrechtlich gesicherte Flächen Bestandteile des Biotopverbunds (in Bremen: Naturschutzgebiete, Natura-2000-Gebiete, gesetzlich geschützte Biotope), Kompensationsflächen und ggf. auch weitere Flächen und Elemente, einschließlich Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile und Teile von Landschaftsschutzgebieten, wenn sie für den Biotopverbund geeignet sind.

Die naturschutzfachlich fundierte Identifizierung und räumliche Abgrenzung der Kernflächen sowie der Verbindungsflächen und -elemente ist somit Aufgabenschwerpunkt der Biotopverbundplanung. Die Bearbeitung sollte im Sinne eines umfassenden Naturschutzkonzepts zunächst unabhängig vom aktuellen Schutzstatus erfolgen und neben den weitgehend unverbauten Landschaftsräumen auch die großflächigen Siedlungsräume mit einbeziehen. Hierzu waren in Bremen die vom Arbeitskreis „Länderübergreifender Biotopverbund“ entwickelten fachlichen Vorgaben (s. Burkhardt et al. 2003) weiter zu entwickeln bzw. den regionalen Erfordernissen anzupassen. Das Gutachten zur Biotopverbundplanung Bremen wurde 2008 von der Umweltbehörde Bremen beauftragt (Handke & Tesch 2009).

Der Beitrag beschreibt die Anforderungen an eine flächendeckende Biotopverbundplanung im Land Bremen und stellt ihre praktische Umsetzung für das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen dar (ohne Bremerhaven). Der Planungsraum von 318 km2 ist außerhalb der Siedlungen, die einschließlich der Grünlandanlage, Gewässer und Brachen etwas mehr als 50 % ausmachen, vor allem durch weitläufige Flussmarschen gekennzeichnet, die zu großen Teilen als Naturschutzgebiete oder Natura-2000-Gebiete ausgewiesen sind (Nagler & Klugkist 2007).

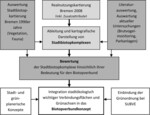

2 Umsetzung in Bremen

Die Aufstellung eines landesweiten Biotopverbundkonzepts für Bremen wird durch die gute Datenlage für die „Vorrangflächen des Naturschutzes“ erleichtert, insbesondere für die Natura-2000-Gebiete, die Naturschutzgebiete sowie die meisten Kompensationsflächen, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. Die weitgehend unbebauten Landschaftsräume wurden im Rahmen des Integrierten Erfassungsprogramms Bremen (IEP) im Zeitraum 2004–2008 mit einheitlicher Methodik auf der Basis des Kartierschlüssels für Biotoptypen und eines Zielartenkonzepts ermittelt (Handke & Hellberg 2007, Handke & Tesch 2007, Handke et al. 2010). Für die Siedlungsflächen und die meisten siedlungsnahen Grünflächen standen hingegen keine aktuellen, flächendeckenden oder repräsentativen Biotop- und Artenkartierungen aus dem Stadtgebiet zur Verfügung. Als wesentliche Grundlage für eine flächendeckende Biotopverbundplanung konnte jedoch eine aktuelle Luftbildauswertung der Flächennutzungen im besiedelten Bereich aus 2005/2008 (Realnutzungskartierung; GFL 2009) herangezogen werden. Die unterschiedlichen Datengrundlagen sowie unterschiedliche Anforderungen an den Biotopverbund erforderten daher in Bremen zunächst eine methodische Trennung der Bearbeitung von Landschafts- und Siedlungsräumen (s. Abschnitte 4 und 5), bevor diese Teile dann zum flächendeckenden Biotopverbundkonzept zusammengeführt wurden (s. Abschnitt 6). Die Vorgehensweise verdeutlicht Abb. 1. Das Biotopverbundkonzept bildet eine wesentliche Grundlage für die in Bearbeitung befindliche Fortschreibung des Landschaftsprogramms (LAPRO) für die Stadtgemeinde Bremen.

3 Biotopverbundplanung für die Landschaftsräume

3.1 Methode

Grundlage für die Typisierung und räumliche Erfassung der für den Biotopverbund relevanten Lebensräume war die nahezu flächendeckende Biotoptypenkartierung außerhalb des geschlossenen Siedlungsbereichs. In einem ersten Schritt erfolgte eine Zuordnung aller Biotoptypen und ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenarten (Zielarten) zu sieben Lebensraumkomplexen: Trockene Sandbiotope, Nährstoffarme Feuchtgebiete, Röhrichte und Feuchtbrachen, Waldflächen/Altbaumbestände, Grünland-Graben-Areale mit Überschwemmungsgrünland, Sonstige Agrarlandschaften und Gewässer. Sie wurden einheitlich nach folgendem Schema beschrieben und bewertet:

naturschutzfachliche Grundlagen: Definition, Datengrundlage, Verbreitung und Schutzstatus (Schutzgebiet, geschützter Biotop), Tier- und Pflanzenarten, Bedeutung für den Naturschutz im Bremer Raum und Gefährdung;

Anforderungen an Biotopmanagement und Biotopverbund;

Bewertung für den Biotopverbund in vier Wertstufen: nationale (Wertstufe 4), landesweite (Wertstufe 3), regionale (Wertstufe 2) und lokale Bedeutung (Wertstufe 1; Abb. 2). Die Bewertung der landesweiten Bedeutung bezieht sich räumlich auf Bremen und Niedersachsen.

Die Ergebnisse wurden für Teilgebiete mit Angaben zur Wertstufe und zu vorrangigen Naturschutzzielen und -maßnahmen in den Lebensraumkomplexen tabellarisch zusammengefasst. Neben den lebensraumspezifischen Kartendarstellungen zum Biotop- und Artenbestand in Bremen erfolgte eine kartografische Darstellung aller Biotopverbundflächen in einer Gesamtkarte „Bestand und Planung“ mit einer Differenzierung nach Biotopverbundflächen von besonderer und allgemeiner Bedeutung, Verbundfunktionen und Entwicklungsflächen. Die Auswertung gibt zudem einen Überblick über die aktuelle Verbreitung vieler Zielarten, deren Verbreitungskarten zusammen mit zahlreichen weiteren Fachgrundlagen des Naturschutzes in die Anhänge aufgenommen wurden (Handke & Tesch 2010).

Aus der flächenbezogenen Bewertung der Biotopverbundbedeutung für jeden Lebensraumkomplex (Status quo) ergibt sich zum einen eine Rangfolge der Bedeutung innerhalb Bremens (relative Bedeutung). Zum anderen bildet die Bewertung die Grundlage für die Identifizierung der für den länderübergreifenden Biotopverbund geeigneten Kernflächen und ergänzenden Verbindungsflächen. Die Bewertung baut auf verschiedenen Kriterien auf, die auch die Empfehlungen des Bundesamtes für Naturschutz zur Umsetzung des §3 Biotopverbund des Bundesnaturschutzgesetztes (BfN 2004) berücksichtigt. Die Grundstruktur mit den drei Oberkriterien Qualität der Gebiete, Lage im Raum und Vorkommen von Zielarten wird übernommen und auf die Verhältnisse in Bremen angepasst.

3.2 Ergebnisse und Folgerungen für den Naturschutz

3.2.1 Wertstufen der Biotopverbundbedeutung

Abb. 2 gibt eine Gesamtübersicht über die Wertstufen der Lebensraumkomplexe in den Landschaftsräumen. Eingeschlossen sind die Teilräume der Sonstigen Agrarlandschaft, die nach einem vereinfachten Ansatz eingestuft wurden (regionale/lokale Bedeutung). Die Flächenübersicht zeigt, dass ein Drittel (33 %) der bewerteten Lebensraumkomplexe eine nationale (6 %) bzw. landesweite (27 %) Bedeutung für den Biotopverbund haben (3555ha) und damit den „Kern“ des Landesweiten Biotopverbundsystems bilden. Bezogen auf die Gesamtfläche der Stadtgemeinde Bremen (31768ha) sind das ca. 11 %. Weitere 13 % der Stadtgemeindefläche sind regional bedeutsam und 10 % lokal bedeutsam.

3.2.2 Ziel- und Maßnahmenplanung

Für die Biotopverbundplanung wurden zunächst in einer Gesamtkarte alle für den Biotopverbund bedeutsamen Flächen eingetragen. Dieser Bestand wurde in zwei Kategorien eingeteilt (Bereiche mit besonderer bzw. Bereiche mit allgemeiner Bedeutung), um unterschiedliche Wertigkeiten und die damit verbundenen Handlungserfordernisse hervorzuheben. In den Bereichen mit besonderer Bedeutung stehen der Erhalt bestehender Wertigkeiten und die Kontinuität von Schutz- und Pflegemaßnahmen im Vordergrund. Es handelt sich überwiegend um Bereiche, die eine sehr hohe bzw. hohe Bedeutung für den landesweiten Biotopverbund haben (Wertstufen 3 und 4). Zu den Bereichen mit allgemeiner Bedeutung wurden Lebensraumkomplexe gestellt, die aktuell eine mittlere oder geringe Bedeutung für den landesweiten Biotopverbund (überwiegend Wertstufen 2 und 1) haben, aber entwicklungsfähig sind. Innerhalb des Biotopverbundkonzepts stellen diese Flächen überwiegend Verbindungsflächen und -elemente dar. Bestehende Entwicklungsflächen (jüngere Biotopneuanlagen) wurden ebenfalls in die Bestandskarte aufgenommen, auch wenn sie aktuell aufgrund des geringen Entwicklungsalters zumeist noch eine geringe Bedeutung für den Biotopverbund haben, wie z.B. verschiedene Aufforstungen zur Waldentwicklung, Grünlandansaaten und Gewässerneuanlagen.

In Ergänzung zu den Biotopverbundflächen wurden lineare Verbundfunktionen hervorgehoben, also ökologische Wechselbeziehungen und der Populationsaustausch zwischen Lebensräumen und ihren Arten, die zu erhalten bzw. zu optimieren sind. Unter einer Verbesserung von Verbundfunktionen ist i.d.R. die „Verdichtung“ oder lokal auch die Neuanlage linearer oder punktförmiger Biotope bzw. Landschaftselemente zu verstehen, die für den Austausch von biotopspezifischen Tierarten förderlich sind. Zu den in Bremen besonders wichtigen Biotopstrukturen mit Verbundfunktion gehören potenziell die Gewässerufer und lokal auch die Flussdeiche. Aufgrund der überwiegend naturfernen Verbauung der Gewässerufer bzw. der häufig zu intensiven Deichmahd sind hier Verbesserungen besonders wünschenswert. Eine Optimierung ist durch extensivere Unterhaltung, lokal auch durch Uferrückbau bzw. ingenieurbiologische Ufersicherung möglich.

Im Bereich der sonstigen Agrarlandschaften sind Bereiche hervorgehoben, in denen der Biotopverbund durch mehr oder weniger lineare Gehölzbestände (Hecken, Baumreihen, Feldgehölzgruppen) gesichert und verbessert werden soll. Die Verbesserung dieser Verbundfunktionen ist nicht an Einzelflächen gebunden und daher in der Umsetzung flexibel.

Nach der Erfassung und Bewertung der Biotopverbundflächen und -funktionen wurde ermittelt, wo bereits Entwicklungsmaßnahmen aufgrund von Planungen für Kompensationsmaßnahmen oder zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie festgesetzt bzw. verbindlich vorliegen. Auf der Basis der Bestandsdaten (Lebensraumkomplexe, Zielarten) wurde dann überprüft, wo weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Biotopverbundsystems erforderlich und möglich sind. Als zusätzliche Biotopentwicklungsflächen wurden ausschließlich ökologisch geringwertige bzw. vorbelastete Standorte (z.B. Intensivgrünland, Ackerflächen, artenarme Ruderalfluren) vorgeschlagen, die zugleich aufgrund ihrer Lage ein gutes Biotopentwicklungspotenzial aufweisen. Zur Biotopentwicklung sind zumeist landschaftsbauliche Maßnahmen und/oder ein gezieltes Biotopmanagement erforderlich (z.B. Bodenabtrag, Anpflanzungen, Standortverbesserung durch Aushagerung, Steuerung der Sukzession durch Beweidung, Rodung von Gehölzen etc.). Aufgrund der hohen Wertigkeiten der meisten Landschaftsräume in Bremen ist der Umfang der im Biotopverbundkonzept vorgeschlagenen Maßnahmen zur Biotopentwicklung und -optimierung mit 29 Einzelmaßnahmen auf rund 300 ha vergleichsweise gering.

3.2.3 Folgerungen für den Naturschutz

Die insgesamt hohe Naturschutzbedeutung der unverbauten Landschaftsräume wird besonders im Vergleich zum großflächig intensiver landwirtschaftlich genutzten Umland, z.B. der Wesermarsch oder der Stader Geest, deutlich. Am Rande der Großstadt Bremen sind aus verschiedenen standörtlichen und sozio-ökonomischen Gründen noch viele Biotope der naturnahen Kulturlandschaft erhalten geblieben, die in den umgebenden Agrarlandschaften zumeist der massiven Nutzungsintensivierung der modernen Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten (Grünlandumbruch, Entwässerung, Überdüngung, Nutzungsaufgabe von Extensivgrünland etc.) zum Opfer gefallen sind. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Biodiversität im Bremer Becken ist die enge Durchdringung mit natürlichen Fließgewässern und dem über Jahrhunderte erhaltenen Grabennetz, wodurch sich für den Biotopverbund besonders günstige Voraussetzungen ergeben.

Die meisten schutzwürdigen Lebensraumkomplexe sind in Bremen mittlerweile durch eine Kombination von naturschutzrechtlicher Sicherung und Agrarumweltprogrammen gesichert. Die Gefahren einer schleichenden Verarmung durch Artenverluste und Degradierung der auf Nutzung und Pflege angewiesenen mesophilen Grünländer, Magerrasen, Kleingewässer oder Gräben bleiben jedoch bestehen. Der Erhalt der Qualität und biologischen Diversität der historisch gewachsenen Kulturlandschaften stellt daher vor dem Hintergrund anhaltend ungünstiger agrarpolitischer und finanzieller Rahmenbedingungen eine große Herausforderung dar, die nur durch eine Kombination von zielgerichteter Kooperation mit interessierten Landwirten in den großen Grünlandgebieten – beispielsweise über Vertragsnaturschutz – und einem konsequenten Biotopmanagement in den heute nicht mehr rentabel bewirtschaftbaren Biotoptypen gelingen kann.

Aus dem hohen Flächenanteil schutzwürdiger Biotopbestände ergibt sich zugleich, dass der räumliche Umfang an sinnvollen Biotopneuentwicklungen mittlerweile doch deutlich beschränkt ist. Die großen Erfolge des gestaltenden Biotopschutzes im Rahmen der Eingriffsregelung, z.B. im Niedervieland (Handke 2008), können kaum mehr großflächig wiederholt werden, ohne bestehende Werte und Funktionen zu beeinträchtigen. Die Handlungsprioritäten sollten sich daher verstärkt auf die langfristige Sicherung der hochwertigen Bestände (Wertstufen 3 und 4), Qualität verbessernde Maßnahmen im Bestand und die Verbesserung des Biotopverbunds mit dem Umland ausrichten.

4 Biotopschutz und Biotopverbund im Siedlungsraum

4.1 Einführung, Datengrundlagen und Methode

Auch große Städte sind für wildlebende Tier- und Pflanzenarten keinesfalls leblose „Steinwüsten“. Zahlreiche ökologische Studien zeigen vielmehr eine differenzierte Sicht auf die Bedeutung von Siedlungsflächen für den Naturschutz:

Bei der Berücksichtigung aller unterschiedlichen Siedlungsbiotope weisen größere Städte wie Bremen eine insgesamt große Artenvielfalt auf, die weit höher ist als in vergleichbar großen Gebieten mit intensiver Agrarnutzung.

Es dominieren weit verbreitete Arten mit geringer „Spezialisierung“ (Generalisten).

Es gibt relativ wenige Standortspezialisten, die dann allerdings sehr spezielle Biotopansprüche haben (Gebäudebrüter, Pflanzenarten auf industriellen Sonderstandorten, Schotterflächen, Pflasterritzen etc.).

Die Artenschutzbedeutung hängt stark vom Alter der Stadtbiotope, der Gebäudestruktur und ihrer Vegetationsbestände ab. Hervorzuheben sind einerseits alte Baumbestände in Parkanlagen und Villenvierteln, andererseits junge Brachen, besonders auf Schotter- oder Sandböden. Ebenso können Gebäude wichtige Lebensstätten z.B. für Fledermäuse, Mauersegler und Haussperling sein.

Die Artenvielfalt und die städtischen Biotope mit hoher Naturschutzbedeutung aufgrund von Vorkommen vieler gefährdeter Arten sind somit nicht gleichmäßig verteilt, sondern konzentrieren sich auf bestimmte Siedlungstypen und Stadtstrukturen. Zu den hochwertigen Stadtbiotopkomplexen gehören strukturreiche Parkanlagen, extensiv gepflegte Grünflächen, alte und meist gut durchgrünte Villen- und sonstigen Einfamilienhausquartiere, mäßig intensiv unterhaltende Bahnanlagen und die meisten innerstädtischen Brachen und großflächigen Gewerbebrachen.

Von geringer Naturschutzbedeutung sind hingegen stark versiegelte Stadtquartiere und Gewerbegebiete sowie die meisten der jüngeren Neubaugebiete (Einfamilien- und Reihenhausgebiete mit kleinen Ziergärten)Es ist daher sinnvoll, Aussagen zum Naturschutz und damit auch zum Biotopverbund anhand von so genannten Stadtbiotopkomplexen, also strukturell ähnlichen Stadtquartieren mit vergleichbarer Freiraumausstattung, zu treffen. Dieser Ansatz wurde auch für das Biotopverbundkonzept Bremen gewählt. Die Verknüpfung aktueller Übersichtsdaten zur Stadtstruktur wie sie mit der Realnutzungskartierung 2008 durchgeführt wurde und ökologischer Detaildaten von Probeflächen ergibt einen Gesamtüberblick über die wertgebenden Strukturen und wichtigen Teilflächen (Abb. 3). Auf dieser Grundlage können ausgewählte Siedlungsflächen im Biotopverbundkonzept und darauf aufbauend bei der Neuaufstellung des Landschaftsprogramms berücksichtigt werden.

Hierzu wurden folgende Datengrundlagen herangezogen:

Die Grundlage für die räumliche Zuordnung planungsrelevanter Informationen bildet eine aktuelle, flächendeckende Realnutzungskartierung des Siedlungsraumes durch die GFL (2009), die vor allem auf einer Auswertung von aktuellen Luftbildern aus 2005 bzw. 2008 basiert und von der Umweltbehörde zur Vorbereitung der Neuaufstellungen von Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm beauftragt wurde. Im Arbeitsmaßstab 1:5000 erfolgte eine Differenzierung des Stadtraums in acht Haupteinheiten und 45 Untereinheiten mit Zusatzattributen wie Grünausstattung und Versiegelungsgrad.

Stadtökologische Daten liegen aus der Stadtbiotopkartierung Bremen aus den 1990er Jahren vor. Sie umfasst zum einen eine vegetationsökologische Stadtbiotopkartierung auf 600 repräsentativen, auf der Grundlage einer flächendeckenden Luftbildauswertung (Befliegung 1988) ausgewählten Untersuchungsflächen („Stadtökologische Strukturkartierung“, Heinrich & Rohner 1992). Zum anderen wurden Kartierungen der städtischen Fauna auf 313 Probeflächen im Zeitraum 1993 – 1996 vorgenommen (Brutvögel, Amphibien, Libellen, Tagfalter und Heuschrecken) (Abschlussdokumentation: Andretzke & Trobitz 1999). Eine detaillierte Darstellung der Brutvogelergebnisse erfolgte bei Seitz et al. (2004).

Weitere Untersuchungen erfolgten im Rahmen des Integrierten Erfassungsprogramms Bremen (IEP) im Jahr 2006 in ausgewählten Bremer Parkanlagen (Vegetationsstruktur, Flora, Brutvögel, Fledermäuse, Totholz bewohnende Käfer).

Eine Auswertung des bundesweiten Monitoringprogramms, „Brutvögel der Normallandschaft“ für elf ausgewählte, städtisch geprägte Probeflächen in Bremen aus dem Zeitraum 2005–2007 durch Eikhorst (2009).

Den methodischen Ansatz der Biotopverbundplanung verdeutlicht Abb. 3.

4.2 Ergebnisse der Bewertung von Stadtbiotopkomplexen

Zur Bewertung der Stadtbiotopkomplexe für den Naturschutz im Allgemeinen und den Biotopverbund im Besonderen wurde jedem Typ unter Berücksichtigung stadtökologischer Erkenntnisse und der für Bremen verfügbaren ökologischen Untersuchungen eine Bedeutungsstufe zugeordnet (fünf Wertstufen von sehr gering bis sehr hoch). Bei der Bewertung wurden nach Möglichkeit auch bei der Realnutzungskartierung erfasste Zusatzattribute berücksichtigt (geringer Versiegelungsgrad, prägender Baumbestand, großer Flächenanteil, hohe Strukturvielfalt). Innerhalb der Stadtbiotopkomplexe der Siedlungsflächen (Blockbebauung, Lockere Einzelhausbebauung, Reihenhäuser und verdichtete Einzelhausbebauung etc.) hängt die Wertstufe stark von der Größe der unversiegelten Grundstücksflächen und dem Baumbestand ab. Etwa 46 % der bewerteten Siedlungsfläche von 18488ha weisen eine sehr geringe bis geringe, 35 % eine mittlere und 19 % eine hohe oder sehr hohe Biotopverbundbedeutung auf.

Im Hinblick auf das Biotopverbundkonzept ist festzustellen, dass die städtischen Grünflächen nach wie vor das „Rückgrat“ für den Naturschutz in der Stadt bilden. Sie haben positive Auswirkungen auf den gesamten städtischen Naturhaushalt und sind die für den Artenschutz wichtigsten Lebensräume in der Stadt. Die ökologische Qualität der Grünflächen hängt direkt mit ihrem Alter und der Intensität der gärtnerischen Pflege zusammen. Eine herausragende Naturschutzbedeutung kommt dabei den Altbaumbeständen und den kleinen und großen Historischen Landschaftsparks zu. Aufgrund ihrer enormen Struktur- und Artenvielfalt und der relativen Ungestörtheit haben große, baumreiche Villen- und Einfamilienhausgebiete gleichfalls eine besondere Bedeutung als eigenständiger Lebensraum sowie zur Vernetzung mit der freien Landschaft. Wichtigste Einzelelemente sind hier wiederum alte Baumreihen und große Einzelbäume (besonders Eichen und Buchen), die vielfach noch als Relikte der alten Kulturlandschaft erhalten geblieben sind (z.B. Wallhecken an Feldgrenzen). Eine stärkere Beachtung sollten die z.T. großflächigen Industriebrachen finden, die aufgrund ihrer besonderen Standortverhältnisse und der häufig geringen Störintensität für viele Tierarten zu einem wichtigen Rückzugsgebiet geworden sind. Deiche, Fleete und die sonstigen Fließgewässer mit ihren Auen haben ein großes Potenzial für eine Vernetzung von Landschaftsräumen durch das Stadtgebiet von Bremen.

Die vorliegende Auswertung bestätigt grundsätzlich die bekannten Qualitäten der für den Naturschutz relevanten Biotopkomplexe in der Stadt. Die Biotopverbundplanung für den Siedlungsraum unterstreicht damit das Erfordernis bisheriger Planungs- und Maßnahmenkonzepte wie dem „Grünen Netz“ (Senator für Bau und Umwelt & Stadtgrün 2002), das ein Geflecht städtischer und privater Grünflächen und Grünverbindungen über die Stadt spannt. Die Sicherung und Entwicklung des dort dokumentierten Grün- und Freiraumkonzepts mit seinem System von Landschaftsräumen, Flussräumen, Feiraumkeilen, dem Grünen Ring und Ortsteil übergreifenden Grünzügen (Stadtentwicklungskonzept Bremen: SBVS 1999) dient zugleich dem Biotopverbund innerhalb und durch die Stadt.

5 Flächendeckendes Biotopverbundkonzept

5.1 Methode und Übersicht

Das Biotopverbundkonzept führt die Ergebnisse der Biotopverbundplanung für die Landschaftsräume und für den Siedlungsraum zu einer einheitlichen Planung zusammen (s.a. Abb. 1). Den rechtlichen Rahmen für die Planungskategorien bildet §21 BNatSchG, wonach der Biotopverbund aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen besteht. Die Zuordnung zu diesen Kategorien ist nicht gesetzlich vorgegeben, sondern muss für die örtlichen Gegebenheiten unter Berücksichtigung länderübergreifender Fachvorgaben für jedes Bundesland entwickelt und von den zuständigen Naturschutzbehörden festgelegt werden.

Die Unterscheidung von Kern- und Verbindungsflächen sowie Verbindungselementen wird in Bremen vor allem im Sinne einer hierarchischen und räumlichen Strukturierung des Biotopverbunds verstanden. Für den länderübergreifenden Biotopverbund maßgebliche, national bzw. landesweit bedeutsame Biotope stellen die Kernflächen des Biotopverbunds dar. Regional und lokal bedeutsame Biotopbestände, die eine wichtige Funktion als Vernetzungs- oder Pufferflächen haben, werden als Verbindungsflächen bzw. Verbindungselemente einbezogen.

Die Identifizierung der Kernflächen erfolgte anhand der systematischen Bewertung der Biotopverbundbedeutung (Handke & Tesch 2010). Die Kernflächen des Biotopverbunds umfassen nur die für den Naturschutz wertvollsten Flächen (Wertstufen 3 und 4), sie sind weitgehend auf die unbebauten Landschaftsräume beschränkt.

Die regional und lokal bedeutsamen Biotopverbundflächen in den Landschaftsräumen (Wertstufen 2 und 1) werden den Verbindungsflächen zugeordnet, wenn sie als Pufferflächen für Kernflächen oder für die Biotopvernetzung bedeutsam sind. Einbezogen wurden auch ausgewählte Flächen im Siedlungsraum, insbesondere strukturreiche Grünanlagen mit sehr hoher Lebensraumbedeutung und sonstige Biotopkomplexe mit hoher Lebensraumbedeutung, wenn sie in einem räumlichen Verbund stehen (bevorzugt innerhalb regionaler Grünzüge und Grünachsen). Die Verbindungsflächen berücksichtigen also ein breiteres Spektrum an Biotoptypen und unterstützenden Funktionen für die Kernflächen. Ein wesentliches „Grundgerüst“ der Verbindungsflächen bildet das Fließgewässernetz in Bremen mit der Weser als Hauptachse. Als Verbindungselemente werden lokal bedeutsame Biotopverbundflächen bezeichnet, die ökologisch isoliert sind, aber eine „Trittsteinfunktion“ für die Ausbreitung von Tier- oder Pflanzenarten haben. In einem landesweiten Biotopverbundsystem können maßstabsbedingt nur größere und damit relativ wenige Verbindungselemente dargestellt werden. Vor allem innerhalb der Siedlungsflächen mit geringer Biotopbedeutung wurden einzelne lineare oder kleinflächige Grünzüge, Stadtbrachen oder Waldstücke als Verbindungselemente hervorgehoben.

Das flächendeckende Biotopverbundkonzept für das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen wird detailliert im Maßstab 1:35000 dargestellt. Darin werden auch die wichtigsten Ziele und Funktionen für die dargestellten Flächen benannt.Abb. 4zeigt eine vereinfachte Fassung dieses Plans.

Nicht alle Landschaftsräume im Bearbeitungsgebiet haben derzeit eine besondere Relevanz als Biotopverbundflächen. Sie wurden daher nicht als Kern- oder Verbindungsfläche im naturschutzrechtlichen Sinne aufgenommen. Gleichwohl sind diese unbesiedelten Feiräume von erheblicher Bedeutung für einen funktionsfähigen Landschaftshaushalt, den allgemeinen Biotopschutz und die landschaftsbezogene Erholung und sollten daher vor einer Bebauung bzw. der weiteren baulichen Verdichtung bewahrt werden. Diese strukturreichen Landschaftsräume bzw. regionalen Grünzüge und sonstigen Agrarlandschaften wurden im Biotopverbundkonzept unter der Kategorie Hinweise zum Landschaftsprogramm hervorgehoben. Im Siedlungsraum werden die Kleingartengebiete aufgrund ihrer potenziellen stadtökologischen Bedeutung herausgestellt, wobei in der detaillierten Karte unterschieden wird zwischen Bereichen, in denen nach derzeitiger Einschätzung kurz- bis mittelfristig eine ökologische Aufwertung erreicht werden kann, und Gebieten, in denen die ökologische Qualität gesichert bzw. auf längere Sicht verbessert werden sollte. Mit einem Symbol wurden zudem einige Siedlungsbarrieren innerhalb von potenziellen Verbindungsflächen markiert. So weit das noch möglich ist, sollten bevorzugt in diesen Bereichen Maßnahmen zum Rückbau und zur Entsiegelung bzw. zur naturnahen Umgestaltung oder stärkeren Durchgrünung erfolgen. Hierzu zählen insbesondere Feiraumkorridore entlang von Gewässern. Als weiterer Hinweis zum Landschaftsprogramm wurden die wichtigsten Vernetzungsbeziehungen zum Umland durch Pfeilsymbole herausgestellt (Abb. 4).

11,5 % des Gebiets der Stadtgemeinde Bremen sind Kernflächen und somit national oder landesweit bedeutsame Biotopverbundflächen, die auch Bestandteil des länderübergreifenden Biotopverbunds sind. Weitere 26,1 % sind Verbindungsflächen, d.h. regional oder lokal bedeutsame Biotopverbundflächen. Somit sind 37,5 % der Stadtgemeinde für den länderübergreifenden Biotopverbund und für eine dauerhafte Sicherung der Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen geeignet. Diese Flächen tragen in großem Umfang auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 bei, wie von §21 BNatSchG gefordert. Dies gilt insbesondere für die großflächigen Grünland-Graben-Areale, die einbezogenen Fließgewässer und die innerstädtischen Parks und Altbaumbestände.

5.2 Folgerungen und Empfehlungen

Der Blick auf Abb. 4 macht deutlich, dass naturschutzfachlich wertvollen Flächen auch eine hohe Bedeutung für den länderübergreifenden Biotopverbundsystem haben und Bremen so einen erheblichen Beitrag zum Schutz der Biodiversität in Deutschland leistet. Abschließend werden die sich aus dem Biotopverbundkonzept ergebenden wichtigsten Folgerungen und Empfehlungen zum Naturschutzhandeln in Bremen zusammengestellt:

Flächenschutz: rechtliche Absicherung der Kern- und Verbindungsflächen, die nicht als Natura 2000-Gebiete beziehungsweise NSG gesichert sind.

Landschafts- und Stadtplanung: Sicherung und Entwicklung der Kern- und Verbindungsflächen des Biotopverbunds durch entsprechende Ziel- und Maßnahmendarstellungen in der Fortschreibung des Landschaftsprogramms. Biotopverbundflächen, die derzeit noch keinen Schutzstatus haben, sollen im Landschaftsprogramm gekennzeichnet und durch geeignete Maßnahmen im Sinne des §21 BNatSchG dauerhaft gesichert werden (z.B. vertragliche Vereinbarungen, öffentlicher Grunderwerb oder planungsrechtliche Sicherung, z.B. über den Flächennutzungsplan und daraus zu entwickelnde Bauleit- oder Grünordnungspläne).

Im Siedlungsraum sollte im Rahmen der Fortschreibung des Landschaftsprogramms geprüft werden, inwieweit eine Anpassung von Bebauungsplänen zur Verhinderung der Nachverdichtung in Stadtbiotopkomplexen mit besonders hohen Biotopqualitäten und Verbundfunktionen.

Bisherige Ausweisungen für großflächige Neubaugebiete (Wohnungsbau, Gewerbe- und Sonderbauflächen) sollten besonders am Siedlungsrand hinsichtlich ihrer tatsächlichen Notwendigkeit überprüft und möglichst zu Gunsten des Erhalts von unzerschnittenen Freiräumen aufgegeben werden. Neben einer vordringlichen Reaktivierung von Siedlungsbrachen und der qualitativen Verbesserung vernachlässigter Stadtteile ist auch eine gesteuerte Nachverdichtung unter Berücksichtigung der Grünversorgung und Lebensqualität in den Stadtquartieren der weiteren Zersiedelung an den Siedlungsrändern vorzuziehen.

Länderübergreifendes Biotopverbundkonzept Bremen – Niedersachsen: Besonders wichtige Vernetzungen werden in der Karte zum Biotopverbundkonzept schematisch durch Pfeile ins Umland hervorgehoben (Abb. 4). Eine Klassifizierung und flächenscharfe Darstellung für die niedersächsischen Flächen müsste in gesonderten Planungen in Kooperation mit den benachbarten Landkreisen erfolgen.

Lokaler Biotopverbund: In einigen landwirtschaftlich geprägten Teilräumen bestehen noch erhebliche Potenziale für ökologische Aufwertungen, die zu einer Verbesserung des Biotopverbunds beitragen können, ohne die landwirtschaftliche Nutzbarkeit zu gefährden. Geeignet wären die Neuanlage und Ergänzung von Hecken, die Anlage von kleinen Feldgehölzen und Ackerrainen, die Förderung temporärer Kleinbrachen im Acker und vieles mehr (s.a. § 21 Abs. 6 BNatSchG). Für diese Teilräume sollten Landschaftspflegerische Entwicklungskonzepte aufgestellt werden.

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen: Die Beibehaltung der großflächig extensiven Grünlandnutzung, unterschiedlicher Nutzungsformen und intensitäten durch einen aktiven Vertragsnaturschutz in enger Kooperation mit der Landwirtschaft ist der Schlüssel für den Erhalt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft („Natur als Kulturaufgabe“: Haber 2007). Voraussetzung hierfür sind ein geeignetes Gebietsmanagement und Monitoring in den großen Grünland-Graben-Arealen.

Das Erfordernis von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ist in den bestehenden Lebensraumkomplexen sehr unterschiedlich. Das Gutachten zur Biotopverbundplanung enthält lebensraumbezogene Hinweise zu bestehenden Beeinträchtigungen, Naturschutzzielen und erforderlichen Schutz- und Pflegemaßnahmen. Bedarf für Biotopentwicklungsmaßnahmen besteht z.B. in allen trockenen Sandlebensräumen (Heiden, Sandmagerrasen). Mittelfristig könnte die Vernetzungsfunktion der Weserufer in vielen Bereich verbessert werden, z.B. durch den Rückbau naturferner Uferbefestigungen und der Erprobung ingenieurbiologischer Ufersicherungen.

Einige sehr seltene Pflanzenarten der Pfeifengraswiesen, Heideweiher, Kleinseggenrasen und Zwergbinsenfluren sind aufgrund ihrer isolierten Lage und der latenten Gefährdung durch standörtliche Veränderungen auf gezielte Artenhilfsmaßnahmen angewiesen. Entsprechende Pflege- und Maßnahmenprogramme für vom Aussterben bedrohte Populationen sind somit eine wesentliche Voraussetzung zur Erfüllung der politischen Verpflichtungen für den Erhalt der lokalen Biodiversität. Neben dem Schutz der Wiesenvögel sollte darüber hinaus der negativen Entwicklung der Grasfroschpopulationen in den Bremer Grünland-Graben-Arealen verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Naturerleben/Umweltbildung: Die zahlreichen Aktivitäten der Umweltbehörde, den Bürgern das Naturerleben zu ermöglichen (s. bes. http://www.erlebnisraum-natur.bremen.de ), sollten ebenso wie die gezielte Förderung von Umweltbildungseinrichtungen fortgesetzt werden. Es sollte geprüft werden, auf welchen Flächen sich – auch im besiedelten Bereich – Naturerlebnis und naturnahes Spielen mit der Biotopverbundfunktion, z.B. von Brachen und Wäldern, kombinieren lässt.

6 Schlussbetrachtung

Die gesetzliche Verpflichtung zum Biotopverbund waren Anlass und Legitimation, das Stadtgebiet von Bremen seit der ersten Aufstellung des Landschaftsprogramms vor mehr als 20 Jahren erstmals wieder naturschutzfachlich nach einheitlichen Kriterien für das Gebiet der Stadtgemeinde zu bewerten und auf dieser Grundlage Naturschutzziele und Maßnahmen räumlich konkret zu formulieren. Bei der Biotopverbundplanung Bremen waren vor allem zwei Besonderheiten zu berücksichtigen:

Ein hoher Anteil der unbesiedelten Freiräume ist bereits von hoher naturschutzfachlicher Bedeutung und ist als Natura-2000-Gebiet bzw. NSG geschützt (Nagler & Klugkist 2009) – der Vernetzungsbedarf, aber auch die Vernetzungsmöglichkeiten sind bei den meisten Lebensraumkomplexen daher gering.

Während diese Flächen in den letzten Jahrzehnten überwiegend intensiv kartiert worden sind, lagen aus dem Siedlungsraum und den intensiver genutzten Agrarflächen kaum aktuelle ökologische Daten vor.

Diese Rahmenbedingungen machten es erforderlich, einen eigenen, pragmatischen Ansatz bei Bewertung und Maßnahmenableitung zu wählen, der gezielt auf die regionalen ökologischen Bedingungen und die Datenlage abgestimmt wurde. Insofern zeigt sich, dass die Ansätze, die länderübergreifende Biotopverbundplanung bundesweit zu standardisieren (BfN 2004) oder auf bundesweitverfügbaren Daten aufzubauen (Fuchs et al. 2007) nur mit Einschränkungen umsetzbar bzw. zielführend sind.

Die Autoren sind sich dessen bewusst, dass der hier dargestellte Ansatz nicht auf Flächenbundesländer übertragbar ist; sie empfehlen aber, den integrativen Ansatz einer flächendeckenden Biotopverbundplanung in Stadtgebieten und regionalen Ballungsräumen weiter zu erproben. Hierbei hat es sich bewährt, ein regionalisiertes Zielarten- und Monitoringkonzept als Fachgrundlage zur Verfügung zu haben (Handke & Hellberg 2007, Handke et al. 2010). Die enge Verknüpfung der flächendeckenden Biotopverbundplanung mit der Landschaftsplanung, wie der Neuaufstellung des Landschaftsprogramms in Bremen, trägt zu einer intensiven fachplanerischen Diskussion und politischen Auseinandersetzung mit Naturschutzbelangen bei.

Literatur

Andretzke, H., Trobitz, M. (1999): Stadtbiotopkartierung Bremen, Erfassung der Fauna – Auswertung Teil Bremen. Unveröff. Gutachten i.A. des Senators für Bau und Umwelt (SBU).

BfN (2004): Empfehlungen zur Umsetzung des §3 BNatSchG „Biotopverbund“. Ergebnisse des Arbeitskreises „Länderübergreifender Biotopverbund“ der Länderfachbehörden mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN). Naturschutz und Biologische Vielfalt 2, 84S.

Burkhardt, R., Baier, H., Bendzko, U., Bierhals, E., Finck, P., Jenemann, K.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.