Bundesweiter Indikator zum Natur- und Artenschutz sowie zum Landschaftsschutz

Abstracts

Ausgehend von bestehenden Indikatorensystemen zum Gebietsschutz für Natur und Landschaft in Deutschland werden in diesem Beitrag Lücken aufgezeigt und Vorschläge zur Erweiterung des Indikatorensets unterbreitet. Im Rahmen des im Aufbau befindlichen bundesweiten Monitoringsystems zur Siedlungs- und Freiraumentwicklung am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden sollen zukünftig zwei zusätzliche Indikatoren angeboten werden. Der erste Indikator zum „Natur- und Artenschutz“ bezieht sich auf die Vereinigungsmenge der Kategorien Nationalpark, Naturschutzgebiet sowie den Natura-2000-Gebieten, bestehend aus den Schutzgebieten nach FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Der zweite Indikator umfasst alle Gebiete zum „Landschaftsschutz“, die aus der Überlagerung der Kategorien Naturpark, Landschaftsschutzgebiet und Biosphärenreservat (abzüglich der darin befindlichen Gebiete zum Natur- und Artenschutz) resultieren. Die kartographische Darstellung und statistische Auswertung von Geodaten verschiedener Schutzgebiete liefert wichtige Informationen für die Landschaftsplanung. Raumbezogene Analysen auf dieser Basis geben zielgerichtete Hinweise auf den anthropogenen Nutzungsdruck in geschützten Landschaften sowie die Dynamik dieser Entwicklung.

Nationwide Indicator for Nature and Species Conservation and for Landscape Protection – Visualisation and statistics in the context of a monitoring system

Based on the analysis of existing indicator systems for the spatial protection of nature and landscape in Germany, the study identifies gaps and makes proposals how to extend the existing set of indicators. The „Leibniz Institute of Ecological and Regional Development“ in Dresden is establishing a federal monitoring system for the development of settlements and open space throughout Germany, in future offering two additional indicators: The first indicator on “nature and species protection” refers to the protection categories national park, nature conservation area and Natura 2000-Site (consisting of SAC- and SPA-areas). The second indicator contains all areas for “landscape protection”, assembling the categories nature park, landscape protection area and biosphere reserve (without enclosed areas for nature and species protection). The cartographic representation and statistical analysis of geodata of different protection categories delivers important information for landscape planning. Spatial analyses on this base provide goal-oriented evidence on anthropogenic land use pressure in protected landscapes and on the dynamics of this development.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Umweltindikatoren sind wichtig, um positive oder negative Entwicklungen in Handlungsfeldern des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Raumentwicklung zu erkennen und davon abgeleitete Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. Artenschutz funktioniert nur über den Schutz der jeweiligen Lebensräume (Jedicke 2003: 101): Der Flächenanteil von Schutzgebieten kann damit ein wichtiger Indikator für den Wert einer Landschaft als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sein, aber auch als Erholungsgebiet für die Menschen. Außerdem lässt die Entwicklung des Anteils der Schutzgebietsfläche Rückschlüsse über die Wertigkeit von Natur- und Landschaftsschutz in der Gesellschaft zu, wenngleich Aussagen dazu differenziert in Bezug auf den tatsächlichen Umgang mit den verschiedenen Schutzgebietskategorien betrachtet werden müssen.

Ausgangspunkt dieses Beitrages ist ein Überblick über die unterschiedlichen Schutzgebietskategorien sowie die vorhandenen Indikatoren in verschiedenen bundesweiten Indikatorensystemen. In Ergänzung dazu werden zwei neue flächenbezogene Indikatoren zum Natur- und Landschaftsschutz vorgestellt. Diese sollen in das derzeit im Aufbau befindliche bundesweite Monitoringsystem zur Siedlungs- und Freiraumentwicklung (Meinel 2009) am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) in Dresden integriert werden.

2 Schutzgebietskategorien in Deutschland

In Deutschland rechtlich ausweisbare Schutzgebietskategorien für den Landschafts- und Naturschutz unterscheiden sich in ihrem Schutzweck, der Strenge des Schutzes und der rechtlichen Verankerung. Beim Schutzzweck gibt es einerseits Gebietskategorien, die primär auf den Erhalt von Landschaften in ihrem Charakter zielen, um historische Kulturlandschaften zu schützen oder eine bestimmte Landschaft als Erholungsgebiet für die Bevölkerung zu sichern. Dazu gehören Landschaftsschutzgebiete (LSG) und Naturparke (NP). Andere Kategorien zielen auf die Erhaltung naturnaher Ökosysteme an sich und die Bewahrung geeigneter Lebensräume für den Artenschutz. Dazu zählen Naturschutzgebiete (NSG), Nationalparke (NLP) und Natura-2000-Gebiete (FFH- und Vogelschutzgebiete).

Grundsätzliche Zielsetzung für die Ausweisung von Naturschutzgebieten ist nach § 23 (1) BNatSchG die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Biotopen oder Lebensgemeinschaften wildlebender Tier- und Pflanzenarten (BNatSchG 2010). Naturschutzgebiete stellen ein wichtiges Rückgrat für den Erhalt der Biodiversität in Deutschland dar, wenngleich bemängelt werden kann, dass die Gebiete häufig viel zu klein sind (Schmitt 2003: 94). Kaule & Henle (1991: 17) haben schon 1991 darauf hingewiesen, dass der Flächenanspruch deutlich unterschätzt wurde.

In Landschaftsschutzgebieten dagegen geht es aus allgemeiner Sicht um den Schutz von Natur und Landschaft zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (§ 26 BNatSchG 2010). Ausweisungsgründe können die Vielfalt, Eigenart, Schönheit und die besondere kulturhistorische Bedeutung der Landschaft oder ihr besonderer Wert für die Erholung des Menschen sein.

Gegenüber den Naturschutzgebieten handelt es sich hierbei in der Regel um großflächigere Gebiete mit geringeren Nutzungseinschränkungen. Grundsätzlich bieten Landschaftsschutzgebiete eine breite Palette von Schutzmöglichkeiten. Zur Bewahrung des Gebietscharakters sind Veränderungsverbote in der Schutzverordnung möglich. Beispielsweise können Land- und Forstwirtschaft eingeschränkt werden, sofern sie diesen Charakter verändern oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen. Defizite bestehen jedoch hinsichtlich ihrer tatsächlichen Wirksamkeit bezüglich des Schutzziels, da verschiedene Nutzerinteressen mit dem Schutzgedanken konkurrieren (land- und forstwirtschaftliche Nutzung, Bebauung, Verkehr etc.). Aufgrund der überwiegenden Ausrichtung auf den abiotischen Ressourcenschutz wird den Landschaftsschutzgebieten häufig eine Pufferfunktion gegenüber den Naturschutzgebieten zugesprochen (BfN 2008a).

Naturparke sind gemäß § 27 BNatSchG „einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete“. Diese sind großräumig und überwiegend als Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete ausgewiesen. Naturparke dienen sowohl dem Schutz und Erhalt der Kulturlandschaften mit ihrer Biotop- und Artenvielfalt (siehe hierzu Landschafts- und Naturschutzgebiete) als auch der Erholung, dem natur- und umweltverträglichen Tourismus und einer dauerhaft natur- und umweltverträglichen Landnutzung.

Die Ausweisung großflächiger Schutzgebiete als Nationalparke wird in Deutschland erst seit 1970 praktiziert (Bayerischer Wald) (Job & Losang 2003). Nach den Vorgaben des § 24 BNatSchG 2010 sollen Nationalparke zum überwiegenden Teil die Voraussetzungen eines Naturschutzgebietes erfüllen sowie großräumig und weitgehend unzerschnitten sein. Die Kernbereiche sollten sich dabei in einem vom Menschen nicht oder wenig beeinflussten Zustand befinden bzw. sich zu einem solchen hin entwickeln. Ziel einer Nationalparkausweisung ist es, im überwiegenden Teil dieser Gebiete den ungestörten Ablauf der Naturvorgänge zu gewährleisten. Sie werden in der Regel in Kernzonen, Entwicklungs- bzw. Pflegezonen und Erholungszonen unterteilt. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen Nationalparke auch der wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis der Bevölkerung dienen. Wirtschaftliche Nutzungen der natürlichen Ressourcen durch Land-, Forst-, Wasserwirtschaft, Jagd oder Fischerei sind folglich weitgehend auszuschließen bzw. nur unter strikten Vorgaben der Naturschutzbehörden möglich.

Biosphärenreservate sind nach § 25 BNatSchG einheitlich zu schützende und zu entwickelnde Gebiete, die großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch sind, in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets, im Übrigen überwiegend eines Landschaftsschutzgebiets erfüllen. Sie dienen vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch hergebrachte vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und der darin historisch gewachsenen Arten- und Biotopvielfalt, einschließlich Wild- und früherer Kulturformen wirtschaftlich genutzter oder nutzbarer Tier- und Pflanzenarten. Beispielhaft sollen besonders schonende Wirtschaftsweisen entwickelt und erprobt werden.

Mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Rat der Europäischen Gemeinschaften 1992) und Vogelschutzrichtlinie (Rat der Europäischen Gemeinschaften 1979) haben sich die Mitgliedstaaten der EU unter anderem verpflichtet, ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten „Natura 2000“ zu schaffen (Mayr 2004, 2009). Die FFH-Gebiete werden auch als Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) bzw. Special Areas of Conservation (SAC), die Vogelschutzgebiete als besondere Schutzgebiete bzw. Special Protected Areas (SPA) bezeichnet. Sie werden nach EU-weit einheitlichen Standards ausgewählt und unter Schutz gestellt. Zweck des Netzwerkes ist der staatenübergreifende Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten sowie ihrer natürlichen Lebensräume,

3 Bestehende Indikatoren zu Schutzgebieten

Auf Bundesebene gibt es derzeit mehrere Indikatorensysteme zur Flächenentwicklung und deren Umweltauswirkungen in Deutschland. Die wichtigsten Systeme sind das Umwelt–Kernindikatorensystem des UBA (KIS; http://www.umweltbundesamt-umwelt-deutschland.de [18.05.2010]), der Kernindikatorensatz der Umweltministerkonferenz (UMK) (LIKI 2006) sowie die Indikatoren zur nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (BMU 2007). Außerdem legt das Bundesamt für Naturschutz mit den „Daten zur Natur“ regelmäßig Übersichten zu den unterschiedlichen Schutzgebieten in textlicher, tabellarischer und kartographischer Form vor (z.B. BfN 2008b).

Das Umwelt-Kernindikatorensystem des Umweltbundesamtes (KIS) beinhaltet zum Gebiets- und Flächenschutz zwei Indikatoren, nämlich die „Natura-2000-Gebietsmeldungen in Deutschland“ und „Streng geschützte Gebiete (Naturschutzgebiete, Nationalparke)“.

Im Auftrag der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft „Klima, Energie, Mobilität – Nachhaltigkeit“ (BLAG-KliNa) wurde ein Satz von 24 umweltbezogenen Kernindikatoren einer nachhaltigen Entwicklung vorgelegt und von der 62. Umweltministerkonferenz (UMK) bestätigt. Dieser offizielle umweltbezogene Nachhaltigkeitsindikatorensatz des Bundes ab 2004 wird daher auch als UMK-Indikatorensatz bezeichnet. Einige Indikatoren sind gleichzeitig Bestandteil des KIS. So stammt beispielsweise der Indikator „Naturschutzflächen: Anteil der bundeseinheitlich streng geschützten Gebiete des Naturschutzes an der Landesfläche [%]“ aus diesem System (LIKI 2006).

Im Indikatorenset der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ (BMU 2007) werden die beiden Indikatoren „Fläche streng geschützter Gebiete“ und „Natura-2000-Gebietsmeldungen“ ebenfalls aufgegriffen. Mit dieser nationalen Strategie erfüllt Deutschland Artikel 6 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt. Der Artikel sieht vor, dass „jede Vertragspartei (...) nationale Strategien, Pläne oder Programme zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt entwickeln oder zu diesem Zweck ihre bestehenden Strategien, Pläne und Programme anpassen wird“ (United Nations 1993). Damit diese Strategie zu einer dauerhaften Erhaltung der biologischen Vielfalt beiträgt, soll zukünftig ihr Erfolg auf nationaler Ebene mit einem Indikatorenset überprüft werden.

Die Indikatoren sind im Einzelnen wie folgt definiert:

KIS-Indikator: Natura-2000-Gebietsmeldungen in Deutschland (KIS, LIKI, Strategie Biologische Vielfalt)

Der Indikator „Natura-2000-Gebietsmeldungen in Deutschland” (UBA 2009) gibt den Anteil der in Deutschland im Rahmen der Umsetzung der beiden europäischen Naturschutzrichtlinien (Vogelschutz-Richtlinie und Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) unter Schutz gestellten Flächen wieder. Für Gebiete in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) werden die Werte gesondert dargestellt (BfN 2009a).

KIS-Indikator: Streng geschützte Gebiete (Nationalparke und Naturschutzgebiete) (KIS, LIKI, Strategie Biologische Vielfalt)

Für diesen Indikator sind vom Bundesamt für Naturschutz Nationalparke und Naturschutzgebiete ausgewählt worden, da diese im Hinblick auf ihre rechtliche Wirksamkeit und damit auf die Erhaltung und Entwicklung von seltenen und gefährdeten Arten und Biotopen strenge Maßstäbe anlegen. In die Berechnung des Indikators fließen die terrestrischen Anteile der einzelnen Nationalparke ein. Flächenmäßige Überschneidungen zwischen den Schutzkategorien werden dabei berücksichtigt (BfN 2009b). Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Binnenländern werden die Wattenmeer- und Küsten-Nationalparke der Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie der Freien und Hansestadt Hamburg, die hohe Flächenanteile an Küstengewässern der Nord- und Ostsee aufweisen, nicht einbezogen (BfN 2009b).

UMK-Indikator Nr. 22a: Naturschutzflächen: Anteil der bundeseinheitlich streng geschützten Gebiete des Naturschutzes an der Landesfläche [%]

Dieser Indikator stellt den Flächenanteil der bundeseinheitlich naturschutzrechtlich streng geschützten Gebiete dar, die vorrangig dem Schutzgut „Arten- und Biotopschutz“ dienen. In den UMK-Indikator werden die folgenden Gebiete einbezogen:

– Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG,

– Nationalparke gemäß § 24 BNatSchG (nur Kern- und Pflegezonen, die wie NSG geschützt sind),

– Biosphärenreservate gemäß § 25 BNatSchG (nur Kern- und Pflegezonen, die wie NSG geschützt sind).

Wenn sich verschiedene Schutzkategorien überschneiden, wird der mehrfach geschützte Flächenanteil nur einmal mitgezählt. Im Interesse der bundesweiten Vergleichbarkeit und der Plausibilität werden nur Kategorien berücksichtigt, die im Bundesnaturschutzgesetz definiert und insofern bundesweit einheitlich vorgegeben sind.

Die Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (sogenannte „FFH-Gebiete“ – beim bisherigen Verfahrensstand nationale Gebietsvorschläge, deren Übernahme in die Liste der Europäischen Kommission noch aussteht) werden nicht zusätzlich berücksichtigt, soweit sie nicht bereits als Naturschutzgebiet, Nationalpark oder Biosphärenreservat ausgewiesen sind. Hintergrund der Überlegungen war, dass das Bundesnaturschutzgesetz 2010 in § 32 (2) (§ 33 (2) BNatSchG 2002) vorsieht, dass die Bundesländer die in die FFH-Gebietsliste eingetragenen Gebiete unter Schutz stellen sollen. Daher würden sich in diesem Indikator die Aktivitäten der Bundesländer zur rechtlichen Sicherung der gemeldeten Gebiete widerspiegeln. Dieser Intention läuft jedoch die aktuelle Praxis einzelner Bundesländer zuwider, anstatt der Ausweisung von Naturschutzgebieten o.Ä. nur Sammelausweisungen für die FFH-Gebiete vorzunehmen.

Die Flächengröße wird nach dem Amtlichen Liegenschaftsbuch (ALB) angegeben. Bei Küstenländern wird die amtliche Flächenangabe bis zur 12-Seemeilen-Grenze des Hoheitsgebietes der Bundesrepublik verwendet. Solange hierzu eine amtliche Angabe noch nicht vorliegt, wird die Fläche der Küstengewässer und Flussmündungsbereiche bis zur ehemaligen 3-sm-Grenze gerechnet.

Insgesamt ist festzustellen, dass es offensichtlich Unterschiede in den Definitionen gibt: Während das KIS nur Nationalparke und Naturschutzgebiete betrachtet, bezieht der UMK-Indikator laut Definition auch die Kern- und Pflegezonen der Biosphärenreservate ein (LIKI 2006).

4 Schutzgebietsindikatoren im Rahmen des IÖR-Monitors

4.1 Hintergrund

Am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden befindet sich derzeit ein Monitoringsystem zur Siedlungs- und Freiraumentwicklung (IÖR-Monitor) im Aufbau. Über ein Internetportal sollen in Zukunft regelmäßig Informationen zur Flächennutzungsentwicklung für die Bundesrepublik Deutschland, differenziert nach administrativen und anderen Gebietseinheiten, bereitgestellt werden. Zielgruppen des Monitors sind vor allem Akteure aus Politik, Planung, Wissenschaft und Wirtschaft, darunter auch aus der Landschaftsplanung und dem Naturschutz.

Im Rahmen der Teilbereiche „Freiraum“ bzw. „Landschafts- und Naturschutz“ sollen der Zustand sowie die Entwicklung und Belastung der Freiräume durch Indikatoren beschrieben werden. Dabei stehen die Biodiversität, der Hochwasserschutz sowie die Erholungseignung der Landschaft im Fokus (Walz 2009). Zum Schutzgut „Boden“ ist die Berechnung des Versiegelungsgrades geplant. Qualitative Aussagen zum Boden wären darüber hinaus wünschenswert, sind aber wegen fehlender bundesweiter Geodaten im mittleren Maßstabsbereich in absehbarer Zeit nicht realisierbar.

Das Monitoringsystem beruht auf der regelmäßigen Auswertung von amtlichen Geobasisdaten, vor allem dem Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS Basis-DLM) und Geofachdaten (beispielsweise den homogenisierten Daten verschiedener Schutzgebiete vom Bundesamt für Naturschutz im Maßstab 1 : 25000) (Schumacher & Meinel 2009). Über eine internetbasierte Plattform sollen räumliche Informationen in Form von Karten und Statistiken öffentlich bereitgestellt werden. Damit werden vorhandene Indikatorensysteme – wie beispielsweise das Raumbeobachtungssystem des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR 2010) – um detaillierte Informationen auf topographischer Grundlage ergänzt.

Auf dem Fachgebiet des Landschafts- und Naturschutzes sprechen vor allem folgende Gründe für eine Ergänzung der vorhandenen Schutzgebietsindikatoren:

Zwischen den einzelnen Kategorien der Schutzgebiete treten räumliche Überlagerungen in hohem Maße auf. Beispielsweise können Naturschutzgebiete gleichzeitig als Schutzgebiet nach der FFH-Richtlinie oder als Europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen sein. Die vielfältigen Möglichkeiten der räumlichen Überlagerung von Schutzgebieten verschiedener Kategorien zeigt exemplarisch Abb. 1. Für eine sinnvolle räumlich-statistische Analyse ist daher eine Verschneidung der einzelnen Schutzgebiete notwendig, um räumliche Überlagerungsflächen zu eliminieren. Hier gibt es bei bestehenden Indikatorensystemen noch Defizite.

Diese Überlagerungen werden in den vorhandenen Systemen nur bei den in den jeweiligen Indikator einbezogenen Schutzkategorien berücksichtigt. So finden beispielsweise Überlagerungen zwischen Natura-2000-Gebieten und Naturschutzgebieten keine Berücksichtigung.

Außerdem liefern die bestehenden Indikatorensysteme nur Informationen auf Bundes- bzw. Landesebene. Eine kleinräumigere Darstellung und Auswertung der räumlichen Verteilung von Schutzgebieten innerhalb der Bundesländer ist auf dieser Basis nicht möglich.

Bisher existiert ein Indikator zu streng geschützten Gebieten, der jedoch nur Naturschutzgebiete und Nationalparke umfasst (BfN 2009b). Schließlich fehlt ein Indikator zum Thema Landschaftsschutz gänzlich. Gerade diese Schutzkategorie beansprucht aber große Flächenanteile der Bundesrepublik und bildet ein wesentliches Instrument des Landschaftsschutzes und der naturnahen Erholungsvorsorge. Es wird daher vorgeschlagen, zwei neue Indikatoren zum Themenbereich Landschafts- und Naturschutz zu bilden. Ein Indikator sollte die Gebiete zum „Natur- und Artenschutz“ umfassen. Dieser wird aus der räumlichen Überlagerung (Vereinigungsmenge) der Kategorien Nationalpark, Naturschutzgebiet, FFH- sowie Vogelschutzgebiet gebildet. Der zweite Indikator umfasst die Gebiete zum „Landschaftsschutz“, die aus der Überlagerung (Vereinigungsmenge) der Kategorien Naturpark, Landschaftsschutzgebiet und Biosphärenreservat (abzüglich der darin befindlichen Gebiete zum Natur- und Artenschutz) resultieren.

Sinnvollerweise sollten diese beiden Indikatoren als Flächenanteile an der jeweiligen administrativen Gebietsfläche berechnet und kartographisch dargestellt werden. Wegen des Bezuges auf die Gemeinde als kleinste administrative Gebietseinheit in Deutschland wird insgesamt das terrestrische Staatsgebiet (ohne Meeresgewässer, aber mit Binnen- und Küstengewässern, sofern in der Gemeindefläche enthalten) betrachtet.

Erste Ergebnisse für die zwei neuen Indikatoren werden im Folgenden vorgestellt. Die originären Schutzgebietsgrenzen der einzelnen Bundesländer stammen vom BfN, wo entsprechende Geofachdaten zentral gesammelt, homogenisiert und herausgegeben werden. Die GIS-gestützte Auswertung, Berechnung von Statistiken und kartographische Darstellung erfolgte am IÖR in Dresden.

4.2 Anteil der Gebiete „Natur- und Artenschutz“ an der Gebietsfläche

Der Indikator beschreibt den Stand der Ausweisung von Schutzgebieten für den (strengen) Natur- und Artenschutz, bezogen auf die administrative Gebietsfläche. Er definiert sich als Quotient aus der Schutzgebietsfläche „Natur- und Artenschutz“ (Nationalparke, Naturschutzgebiete, Fauna-Flora-Habitat-Gebiete sowie Vogelschutzgebiete) und Gebietsfläche (aus dem ATKIS Basis-DLM abgeleitete Fläche für die Verwaltungseinheit der entsprechenden Bezugsebene) (IÖR 2010).

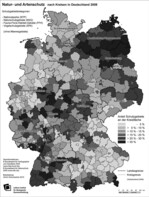

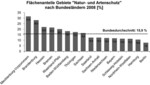

Der Indikator zeigt, dass die Schutzgebiete des Natur- und Artenschutzes unregelmäßig in Deutschland verteilt sind (Darstellung nach Kreisen 2008 siehe Abb. 2). Die Spannweite ihrer Anteilswerte an der Gebietsfläche ist sehr groß; sie liegt zwischen 0 % (kreisfreie Städte Hof und Kempten im Allgäu) sowie 54,1 % (Garmisch-Partenkirchen). Oft weisen die kreisfreien Städte einen erwartungsgemäß geringeren Anteil als die sie umgebenden Landkreise auf, aber es gibt auch Gegenbeispiele, wie die Städte Jena, Dessau oder Bonn zeigen. Bezogen auf die Bundesländer besitzt Mecklenburg-Vorpommern den größten und Berlin den geringsten Anteil Natur- und Artenschutzgebiete.

Der Indikator weist im Nordosten Deutschlands die höchsten Werte räumlich zusammenhängender Schutzgebiete auf (Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommersche Küsten- und Boddenlandschaft, Brandenburgische Seenplatte und Niedersächsisches Wendland). Außerdem sind hohe Werte im östlichen Sauerland, im Hessischen Bergland, im Rheinischen Schiefergebirge, im Pfälzer Wald, in der Rhön, im Schwarzwald, in der Schwäbischen Alb sowie mit unterschiedlicher Ausprägung in den Alpen zu finden. Überdurchschnittliche Anteilswerte sind auch in Nord- und Ostsachsen sowie im Thüringer Wald zu verzeichnen. An der Nordseeküste zeigt der Indikator mittlere Werte (mit Ausnahme von Ostfriesland), weil hier die Schutzgebiete nur hinsichtlich ihrer terrestrischen Anteile (ohne Wattenmeer) berücksichtigt werden.

Besonders niedrige Werte zeigt der Indikator im Oldenburger Land, in Teilgebieten Nordrhein-Westfalens, im Raum Chemnitz-Zwickau, in der östlichen Oberpfalz sowie in weiten Teilen Niederbayerns. Darüber hinaus gibt es in zahlreichen kreisfreien Städten des gesamten Bundesgebietes nur einen geringen Anteil von Gebieten des Natur- und Artenschutzes. Eine Übersicht der Flächenanteile des Indikators nach Bundesländern vermittelt Abb. 3.

Der Indikator dürfte in einem direkten Zusammenhang mit den Hemerobiestufen der Flächennutzung in der jeweiligen Gebietseinheit stehen. Mit anderen Worten: Je naturnäher die lokal bzw. regional vorherrschenden Nutzungsarten eingestuft werden können, desto höher ist der Anteil von besonders wertvollen Gebieten für den Natur- und Artenschutz, die meist als solche ausgewiesen sind. Umgekehrt gibt es einen gegenläufigen Zusammenhang der Anteilswerte sowohl mit industriellen Ballungsgebieten als auch mit intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten.

4.3 Anteil der Gebiete „Landschaftsschutz“ an der Gebietsfläche

Der Indikator beschreibt den Stand der Ausweisung von Schutzgebieten für den (allgemeinen) Landschaftsschutz, bezogen auf die administrative Gebietsfläche. Er definiert sich als Quotient aus Schutzgebietsfläche „Landschaftsschutz“ (Naturparke (NP), Landschaftsschutzgebiete (LSG) sowie Biosphärenreservate (BIO) außerhalb der Kernzonen) und Gebietsfläche (aus dem ATKIS Basis-DLM abgeleitete Fläche für die Verwaltungseinheit der entsprechenden Bezugsebene) (IÖR 2010).

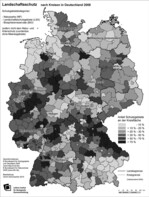

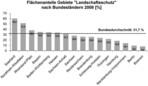

Die Ergebnisse der räumlichen Analyse zeigen, dass die Gebiete des Landschaftsschutzes unregelmäßig in Deutschland verteilt sind (Darstellung nach Kreisen 2008 s. Abb. 4). Die Spannweite ihrer Anteilswerte an der administrativen Gebietsfläche ist extrem groß; sie liegt zwischen 0 % (kreisfreie Städte Greifswald und Würzburg) sowie fast 100 % (Stadt Weiden in der Oberpfalz). Oft weisen die kreisfreien Städte einen erwartungsgemäß geringeren Anteil als die sie umgebenden Landkreise auf, aber es gibt auch Gegenbeispiele, wie die Städte Baden-Baden, Suhl, Amberg oder eben Weiden zeigen. Bezogen auf die Bundesländer besitzt das Saarland den größten und Bremen den geringsten Anteil Schutzgebiete.

Überdurchschnittliche Anteilswerte weist der Indikator im Oldenburger Land, Wendland, Weserbergland, Sauerland, Taunus sowie im Saarland auf. Außerdem stehen im Odenwald, im nördlichen Schwarzwald sowie in den nördlichen und östlichen Teilen Bayerns (vor allem im Oberpfälzer und Bayerischen Wald) relativ viele Flächen unter allgemeinem Landschaftsschutz. Potenziell wertvolle Naturräume an der Nord- und Ostseeküste sowie in den Alpen zeigen dagegen nur geringe bis mäßige Werte dieses Indikators. Außerdem fällt auf, dass Gebiete des Landschaftsschutzes in Ostdeutschland insgesamt eher unterrepräsentiert sind, ganz im Gegensatz zum Natur- und Artenschutz. Eine Übersicht der Flächenanteile des Indikators nach Bundesländern vermittelt Abb.5.

Dieser Indikator sollte nur im Zusammenhang mit dem korrespondierenden Indikator „Anteil Gebiete ‚Natur- und Artenschutz‘ an Gebietsfläche“ interpretiert werden. Wo beim Natur- und Artenschutz hohe Gebietsanteile auftreten, können sich für den Landschaftsschutz höchstens mittlere, meist aber geringere Gebietsanteile ergeben.

5 Fazit

Die beiden vorgestellten neuen Indikatoren vermitteln ergänzende Rauminformationen zu vorhandenen Indikatorsystemen des Natur- und Landschaftsschutzes. Damit sollen Kennzahlen zu überlagerungsfreien Flächenanteilen von Schutzgebieten für administrative Einheiten bis zur Kreis- bzw. Gemeindeebene zur Verfügung gestellt werden. Erstmals wird dabei der Landschaftsschutz explizit einbezogen, zeigt doch gerade diese Schutzkategorie eine besondere Bedeutung für den Menschen auf. Vielfältig strukturierte Landschaften mit hohen Anteilen naturnaher Elemente werden von immer mehr Menschen zur Erholung genutzt und sind daher eine unverzichtbare Ressource in unserer stark technisierten Welt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die LSG in fast allen Bundesländern praktisch keinen oder nur wenigen Restriktionen hinsichtlich der landwirtschaftlichen oder forstlichen Nutzung unterliegen. Deshalb ist eine klare Differenzierung von Schutzgebieten für den Natur- und Artenschutz einerseits sowie den Landschaftsschutz andererseits erforderlich.

Die kartographische Darstellung und statistische Auswertung von Geodaten verschiedener Schutzgebiete liefert für die Landschaftsplanung wichtige Informationen, womit sich zukünftig neue Möglichkeiten ergeben. So sind auf dieser Basis weitere Auswertungen bzw. Indikatoren denkbar, beispielsweise zum Zusammenhang der Schutzgebiete (Isolationsgrad) oder zum Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche bzw. deren Veränderung innerhalb schutzwürdiger Landschaften. Außerdem wäre es möglich, die Schutzgebiete nach den vorherrschenden Nutzungsarten und daraus abgeleiteten Hemerobiestufen zu klassifizieren. Damit könnte stärker auf den anthropogenen Nutzungsdruck in geschützten Landschaften hingewiesen und die Dynamik dieser Entwicklung aufgezeigt werden.

Dank

Die Autoren danken dem Bundesamt für Naturschutz für die Bereitstellung der Daten und Frau Dr. Albrecht und Herrn Dr. Meinel für die Durchsicht des Manuskripts.

Literatur

BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Hrsg., 2010): Raumbeobachtungssystem des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/raumbeobachtungde__node.html [18.05.2010].

BfN (Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., 2008a): Landschaftsschutzgebiete. http://www.bfn.de/0308_lsg.html [18.05.2010].

– (2008b): Daten zur Natur 2008. BfN-Schriftenvertrieb im Landwirtschaftsverlag, Münster, 368 S.

– (2009a): Natura-2000-Gebietsmeldungen in Deutschland. http://www.env-it.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2861 [18.05.2010].

– (2009b): Indikator: Streng geschützte Gebiete (Nationalparke und Naturschutzgebiete). http://www.env-it.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2862 [18.05.2010].

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Hrsg., 2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt: vom Bundeskabinett am 7. November 2007 beschlossen. Reihe Umweltpolitik, Berlin, 178S.

BNatSchG (2010): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 29. Juli 2009. Bundesgesetzblatt I, 2542.

IÖR (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Hrsg., 2010): Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung. Indikatorkennblätter: Anteil Gebiete „Natur- und Artenschutz“ bzw. „Landschaftsschutz“ an Gebietsfläche. http://www.ioer-monitor.de [18.05.2010].

Jedicke, E. (2003): Biotope und ihre Gefährdung. In: Leibniz-Institut für Länderkunde, Hrsg., Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland, Bd.3: Klima, Pflanzen- und Tierwelt, Spektrum, Heidelberg/Berlin, 98-101.

Job, H., Losang, E. (2003): Nationalparke. In: Leibniz-Institut für Länderkunde, Hrsg., Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3: Klima, Pflanzen- und Tierwelt, Spektrum, Heidelberg/Berlin, 96-97.

Kaule, G., Henle, K. (1991): Überblick über Wissensstand und Forschungsdefizite. In: Henle, K., Kaule, G., Hrsg., Arten- und Biotopschutzforschung für Deutschland, Ber. ökol. Forsch.4, Jülich.

LIKI (Länderinitiative für einen länderübergreifenden Kernindikatorensatz, Hrsg., 2006): Kennblätter für die UMK-Indikatoren. http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umk_ind/download/pdf/ind_gesamt.pdf [18.05.2010].

Mayr, C. (2004): 25 Jahre EG-Vogelschutzrichtlinie in Europa – Bilanz und Ausblick. Natur und Landschaft 79 (8), 364-370.

– (2009): 30 Jahre EG-Vogelschutzrichtlinie in Deutschland – ein Erfolg mit Wermutstropfen. In: Sudfeldt, C. et al., Hrsg., Vögel in Deutschland, Eigenverlag des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten e.V., Münster 22-23.

Meinel, G. (2009): Konzept eines Monitors der Siedlungs- und Freiraumentwicklung auf Grundlage von Geobasisdaten. In: Meinel, G., Schumacher, U., Flächennutzungsmonitoring, Shaker, Aachen, 177-194.

Rat der Europäischen Gemeinschaften (1979): Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. Amtsbl. L 103 vom 25. April 1979, 1ff.

– (1992): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. Amtsbl. L 206 vom 22. Juli 1992, 7ff.

Schumacher, U., Meinel, G. (2009): ATKIS, ALK(IS), Orthobild – Vergleich von Datengrundlagen eines Flächenmonitorings. In: Meinel, G., Schumacher, U., Flächennutzungsmonitoring, Shaker, Aachen, 47-67.

Schmitt, E. (2003): Natur- und Landschaftsschutzgebiete. In: Leibniz-Institut für Länderkunde, Hrsg., Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3: Klima, Pflanzen- und Tierwelt, Spektrum, Heidelberg/Berlin, 94-95.

UBA (Umweltbundesamt, Hrsg., 2009): Indikator: Natura 2000-Gebietsmeldungen in Deutschland. http://www.umweltbundesamt-umwelt-deutschland.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2861 [18.5.2010].

United Nations (1993): Multilateral Convention on Biological Diversity (with annexes) – Concluded at Rio de Janeiro on 5 June 1992. – United Nations – Treaty Series 1760, 142-382. http://www.cbd.int/convention/convention.shtml [18.5.2010].

Walz, U. (2009): Indikatorenbasierte Bewertung der Freiraumentwicklung. In: Meinel, G., Schumacher, U., Hrsg., Flächennutzungsmonitoring, Shaker, Aachen, 123-152.

Anschriften der Verfasser: Dr. Ulrich Walz, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Weberplatz 1, D-01217 Dresden, E-Mail u.walz@ioer.de ; Ulrich Schumacher, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Weberplatz 1, D-01217 Dresden, E-Mail u.schumacher@ioer.d e.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.