Umweltfolgenprüfung von Klimaanpassungsmaßnahmen

Abstracts

Nicht nur der Klimawandel selbst, sondern auch die in den unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen zu erwartenden Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel werden sich auf Natur und Landschaft auswirken. Neben den strategisch geplanten Anpassungsmaßnahmen werden dabei vor allem auch die ungeplanten, spontanen und kumulativ wirksamen Anpassungsmaßnahmen zu beachten sein. Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit diese Entwicklungen in den unterschiedlichen Instrumenten der Umweltfolgenprüfung (vor allem SUP, UVP und Eingriffsregelung) aufgefangen werden können. Hierzu werden verschiedene Ansätze entwickelt. Unter anderem empfiehlt sich angesichts des Langfristaspektes von Anpassungsmaßnahmen im Rahmen von Umweltprüfungen nicht nur fundierte Szenarien der regionalen Klimaentwicklung, sondern auch der zu erwartenden Umweltveränderungen und des Landnutzungswandels zugrunde zu legen. Dies erfordert voraussichtlich Untersuchungen, die über den Rahmen der einzelnen Umweltstudie hinausreichen.

In jedem Fall erfordert die Prüfung der Umweltfolgen von Anpassungsmaßnahmen die Beachtung spezifischer methodischer Aspekte. Die Autoren entwickeln und konkretisieren hierzu Überlegungen im Rahmen des Verbundforschungsvorhabens KLIMZUG-NORD des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Examination of Environmental Consequences of Climate Adaptation Measures – Approaches for consideration in SEA, EIA and Impact Regulation

Not only the climate change itself but also the expected adaptation measures to the climate change will have effects on nature and landscape. Apart from strategically planned measures it will be necessary to concetrate on unplanned, spontaneous adaptation measures which can have cumulative effects. The question arises if and how far these developments will be considered by the different instruments applied for the examination of environmental consequences (particularly SEA, EIA and Impact Regulation). The study develops different approaches. It recommands for example to not only use substantiated scenarios of regional climate development for environmental assessments but also scenarios of expected environmental changes and of the change of land utilization, particularly in view of the long-term aspect of adaptation measures. This probably requires investigations beyond the limits of an individual environmental study.

In each case the examination of environmental consequences of adaptation measures requires the consideration of specific methodical aspects. For this purpose the authors have developed and specified first approaches within the research project KLIMZUG-Nord of the Federal Ministery of Education and Research.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Spätestens seit der Veröffentlichung des Vierten Sachstandberichts des zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen ist der Klimawandel als ernsthafte Bedrohung der menschlichen Zivilisation ins öffentliche Bewusstsein gerückt (IPCC 2007). Neben kontinuierlichen Prozessen wie dem Anstieg des Meeresspiegels, höheren Durchschnittstemperaturen und veränderten Niederschlagsmustern ist in Deutschland mit einem verstärkten Auftreten von Extremwetterereignissen zu rechnen.

In Abhängigkeit von dem zugrunde liegenden Emissionsszenario und dem jeweiligen Klimamodell wird auch hierzulande die Jahresmitteltemperatur ansteigen. Die derzeit verfügbaren Regionalmodelle ermitteln für 2071–2100 einen Anstieg zwischen 1,5 bis 3,5 °C gegenüber der Periode 1961–1990. Während die Niederschläge im Sommer in einzelnen Regionen bis zu 40 % abnehmen können, ist im Winter je nach Modell eine Zunahme von 0 bis 40 % möglich (BMU 2009).

Es wächst die Erkenntnis, dass neben der Vermeidung und Verminderung von Treibhausgasen auch eine Notwendigkeit besteht, sich an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels anzupassen. Das Bundeskabinett hat vor diesem Hintergrund im Dezember 2008 die „Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ verabschiedet (BMU 2009). Die Strategie legt den Grundstein für einen mittelfristigen Prozess, um gemeinsam mit den Bundesländern und vielfältigen gesellschaftlichen Gruppen schrittweise:

die Risiken des Klimawandels zu bewerten,

entsprechende Ziele zu definieren,

mögliche Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.

Als „Anpassung“ gelten alle Strategien, Initiativen und Maßnahmen, die die Empfindlichkeit natürlicher und menschlicher Systeme gegenüber tatsächlichen oder erwarteten Auswirkungen der Klimaänderung verringern sollen (Pachauri & Reisinger 2008). Hierzu gehören beispielsweise die Errichtung von Küstenschutzmaßnahmen gegenüber höheren Sturmfluten, die Kompensation verringerter Niederschläge durch landwirtschaftliche Beregnung oder die Abmilderung von Hitzeperioden durch passive Klimatisierung von Gebäuden. Erfolgversprechendes Ziel vieler Anpassungsmaßnahmen ist die Erhöhung der Resilienz, d.h. der flexiblen Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels (Schubert et al. 2006, 54).

Eine Übersicht der laufenden F+E-Vorhaben findet sich auf den Webseiten des „Kompetenzzentrums Klimafolgen und Anpassung“ (KomPass) im Umweltbundesamt. Eines der größten Förderprogramme betreibt das BMBF unter dem Titel „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG). In sieben ausgewählten Planungsregionen werden zwischen 2009 und 2014 Strategien und Maßnahmen der Klimaanpassung entwickelt und erprobt.

Im Verbundvorhaben KLIMZUG-NORD erforschen die Projektpartner die Auswirkungen des Klimawandels auf Städte, ländliche Räume und das Elbeästuar in der Metropolregion Hamburg. In 15 Teilprojekten soll dabei ein abgestimmtes Handlungskonzept für die Metropolregion entwickelt und ein bis 2050 reichender Masterplan vorbereitet werden (TuTech Innovation GmbH 2009). Die Autoren dieses Beitrages untersuchen in einem KLIMZUG-NORD-Teilvorhaben die Auswirkungen von Anpassungsmaßnahmen auf die Ziele des Naturschutzes und entwickeln Vorschläge zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen.

2 Regionalisierte Klimamodelle als Grundlage der Anpassung

Die Klimaprojektionen des IPCC beruhen auf ca. 35 durch van Nakicenovic et al. (2000) entwickelten Emissionsszenarien. Die Vielfalt an Szenarien gliedert sich in vier Szenarienfamilien, die Gradienten einer globalen bis regionalen Entwicklung sowie einer wachstumsorientierten bis ökologischen Entwicklung abbilden.

Die A1-Szenarienfamilie beschreibt beispielsweise eine Welt mit sehr schnellem Wirtschaftswachstum, einer Weltbevölkerung, die in der Mitte des nächsten Jahrhunderts ihr Maximum erreichen und danach abnehmen wird, und welche neue und effizientere Technologien schnell einführen wird. Die A1-Gruppen unterscheiden sich in ihrer technologischen Hauptstoßrichtung: fossil-intensive Energiequellen (A1FI), nichtfossile Energiequellen (A1T) und ausgewogene Nutzung aller Energiequellen (A1B).

Die A2-Szenarienfamilie beschreibt im Gegensatz zu A1 eine sehr heterogene Welt, in der gewisse regionale Autarkie und lokale Unterschiede erhalten bleiben.

Die B1-Szenarienfamilie bildet eine zusammenwachsende Welt nach, ab Mitte des 21. Jahrhunderts mit raschen Änderungen der wirtschaftlichen Strukturen zur Dienstleistungs- und Informationswirtschaft bei gleichzeitiger Einführung von sauberen und ressourceneffizienten Technologien. Die B2-Szenarienfamilie skizziert eine Welt der lokalen, dezentralen Lösungen für eine wirtschaftliche, soziale und umweltgerechte Nachhaltigkeit (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen 2007).

Bei der Erstellung des Vierten Sachstandsberichts des IPCC (2007) kamen weltweit etwa 20 verschiedene globale Klimamodelle zum Einsatz, mit denen auf der Grundlage der angeführten Emissionsszenarien unterschiedliche klimatische Parameter bis zum Jahr 2100 errechnet wurden. Für die globale Mitteltemperatur ergab sich für das Emissionsszenario A1B eine durchschnittliche Erwärmung von 2,8 °C bis 2095 im Vergleich zu 1990. Die Spannbreite der Erwärmung betrug über alle Globalmodelle zwischen 1,7 und 4,4 °C. (Walkenhorst & Stock 2009).

Es hatte zunächst den Anschein, dass die vergleichsweise abstrakten Mittelwertsänderungen, die sich aus den globalen Klimamodellen ablesen lassen, in den mitteleuropäischen Regionen eine nur eingeschränkte Betroffenheit auslösen. Dies hat sich jedoch grundsätzlich geändert, seitdem regionale Klimaprojektionen erzeugt werden, die spezifische Extremwertänderungen offenbaren und in den Regionen Deutschlands in vielen Lebensbereichen mittel- bis langfristige Anpassungsmaßnahmen erfordern (Zebisch et al. 2005).

In Deutschland werden vier regionale Klimamodelle genutzt, die jeweils die räumlich grob aufgelösten Daten eines globalen Klimamodells zum Ausgangspunkt eines regionalen Klimamodells mit einer höheren Auflösung nehmen. WETTREG (Spekat et al. 2007) und STAR (Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung 2009) sind statistische regionale Klimamodelle, die auf der Ermittlung skalenübergreifender Beziehungen zwischen großskaligen Klimavariablen und lokalen/regionalen, aus langjährigen lokalen Messdatenreihen abgeleiteten Klimavariablen beruhen. Die regionalen Klimamodelle REMO (Jacob et al. 2008) und CML (Hollweg et al. 2008) sind hingegen in die globalen Klimamodelle eingebettet und berechnen die relevanten physikalischen Prozesse dynamisch.

Die regionalen Klimamodelle machen Schritt um Schritt die Konsequenzen deutlicher, die in den nächsten Jahrzehnten in unterschiedlichen Handlungsfeldern zu ziehen sind (Kropp & Daschkeit 2008). Verringerte sommerliche Niederschläge werden sich bspw. auf die Wasserführung von Flüssen und Bächen auswirken und der sommerliche Temperaturanstieg wird insbesondere in den Innenstädten Anpassungsmaßnahmen erfordern. Um zu einer fundierten Einschätzung der jeweiligen Konsequenzen zu kommen, müssen die Ergebnisse der regionalen Klimaszenarien in sektoralen Wirkungsmodellen weiterverarbeitet werden. In KLIMZUG-NORD bspw. werden Stadtklimamodelle, Abfluss-Modelle, Grundwassermodelle, hydraulische Modelle für das Elbe-Ästuar, Siedlungsstrukturmodelle und ökonomische Modelle eingesetzt. Erst die Konkretisierung der Klimafolgen für bestimmte Nutzungen und Handlungsfelder zeigen die tatsächlichen Anfälligkeiten und Verwundbarkeiten (Vulnerabilität) auf, so dass effektive Anpassungsstrategien entwickelt werden können.

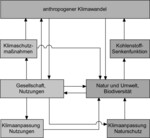

3 Kategorien der Klimaanpassung und Umweltfolgen

Die Gesellschaft reagiert durch unterschiedliche Anpassungen auf die Gefährdungen des Klimawandels (s. Abb. 2). Aufgrund einer erkannten Gefährdung und Verwundbarkeit zielen die meisten Anpassungsstrategien darauf, anthropogene Nutzungen widerstandsfähiger und damit resilient gegenüber dem Klimawandel zu machen. In den letzten Jahren hat sich jedoch zunehmend die Einsicht durchgesetzt, dass spezifische Anpassungsmaßnahmen auch für die Schutzgüter von Natur und Umwelt entwickelt werden müssen. Dabei geht es in der Regel um den Erhalt der Biodiversität, indem bspw. die Ausbreitungsfähigkeit von Arten gefördert und Schutzgebiete gezielt entwickelt werden sollen (Balzer 2007, Korn 2009).

In der heute noch frühen Entwicklungsphase der Klimaanpassung ist deren Wahrnehmung vielfach noch mit der Vorstellung verbunden, dass Anpassungsmaßnahmen für anthropogene Nutzungen gleichermaßen der Harmonisierung mit der Umwelt dienen und somit zwangsläufig auch verträglich für Natur und Umwelt sind. Tatsächlich können Anpassungsmaßnahmen für anthropogene Nutzungen jedoch mit erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt verbunden sein, insbesondere wenn sie mit Tier- und Pflanzenarten um Fläche oder Ressourcen (insbesondere Wasser) konkurrieren.

Bei genauerem Hinsehen legt bereits die vom IPCC verwendete Definition von „Anpassung“ nahe, dass Anpassungen differenziert zu betrachten sind.

Das IPCC (2007) definiert einerseits eine antizipatorische, d.h. vorsorgende und geplante, also mit Bedacht gewählte Anpassung. Dabei handelt es sich um die angestrebte Form einer strategischen und proaktiven Klimaanpassung. Andererseits definiert das IPCC jedoch auch autonome oder spontane Anpassung als eine nachhinkende und unüberlegte, ggf. auch einzelne Reaktion auf eingetretene Schäden oder klimabedingte Änderungen des sozialen Rahmens. Diese reaktive Form der Anpassung schert sich nicht um Neben- und Folgewirkungen und dürfte leicht mit größeren und schädlicheren Umweltauswirkungen verknüpft sein, insbesondere in einer kumulativen Gemengelage vieler verstreuter Einzelwirkungen. Das vermehrte Betreiben von Schneekanonen bei ausbleibendem Schnee in Skigebieten oder die vermehrte Pestizidanwendung infolge warmer, eine hohe Schädlingsreproduktion bedingender Winter sind Beispiele hierfür.

Auch wenn überlegte, strategische Anpassungsmaßnahmen in der Regel umweltverträglicher als reaktive Maßnahmen sein dürften, finden sich bei ihnen auch Vorhaben, die aufgrund ihrer Ausrichtung mit einem besonderen Konfliktpotenzial ausgestattet sind. In Bezug auf Klimaanpassung lassen sich folgende Kategorien unterscheiden (IPCC 2001, Schubert et al. 2006):

Schutzgewährung (protection),

Akkommodation (accomodation) und

qualifizierter Rückzug (managed retreat).

Bei der Schutzgewährung geht es darum, Nutzungen vor den Folgen des Klimawandels zu sichern – ein Beispiel ist der Küstenschutz. In der Regel sind mit derartigen Infrastrukturprojekten zwangsläufig großflächige Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden; eine Umweltfolgenprüfung ist in jedem Fall notwendig.

Bei der Akkommodation werden bestehende Nutzungen so variiert, dass sie der veränderten Ressourcenverfügbarkeit, bzw. den neuen Gefährdungen Rechnung tragen. Akkomodation ist vielfältig denkbar und muss aus Sicht des Naturschutzes differenziert betrachtet werden. Bei der Dürrebekämpfung durch Beregnung landwirtschaftlicher Flächen bspw. ergibt sich ein spezifisches Konfliktpotenzial aus der Nutzungskonkurrenz um die knappe Ressource Wasser (Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2007). Grundwasserabsenkungen können mit der Beeinträchtigung von Ökosystemen einhergehen.

Die Anpassungsstrategie des qualifizierten Rückzugs wirkt sich in der Gesamtbilanz eher vorteilhaft für Natur und Umwelt aus, denn hierbei werden menschliche Nutzungen in bestimmten Bereichen reduziert. Ein typisches Beispiel ist die Aufgabe von Gebäuden in Niederungen oder küstennahen Bereichen angesichts häufigerer und stärkerer Überflutungen. Nur wenn im Einzelfall mit einer Landnutzung die Pflege bestimmter Kulturbiotope verknüpft ist – beispielsweise der Erhalt von Streuobstwiesen –, wird die Nutzungsaufgabe auch nachteilig für den Naturschutz sein.

4 Grundlagen der Umweltprüfung von Klimaanpassungsmaßnahmen

Die Umweltauswirkungen von Klimaschutzvorhaben, bspw. im Rahmen der Förderung regenerativer Energie, sind seit langem ein vielfach vertieftes Thema der Fachdiskussion (u.a. Günnewig & Wachter 2007, Runge 2002, Sachverständigenrat für Umweltfragen 2007, WGBU 2009). Bei Klimaanpassungsmaßnahmen steht die Diskussion um deren Umweltauswirkungen jedoch erst am Anfang. Die Europäische Kommission (2007) geht zwar bereits in ihrem Grünbuch verschiedentlich auf die Notwendigkeit der Einbeziehung von Umweltprüfungen ein, doch auf der umfangreichen Projektliste zu Anpassungsmaßnahmen auf der KomPass-Webseite beziehen sich (September 2009) nur ca. 10 % der 86 Projekte auf Biodiversität (z.B. ALARM, BRANCH, MACIS) und es konnte kein Projekt identifiziert werden, welches spezifische Umweltauswirkungen von Anpassungsmaßnahmen naturschutzbezogen untersucht und bewertet. Im Rahmen der Stadt- und Regionalplanung finden sich zwar generelle Überlegungen zur Umweltprüfung in Planungsverfahren der Klimaanpassung (Sustainability Center Bremen 2009), doch geht es hier maßgeblich darum, die Prüfung von Umweltverträglichkeit und Klimaverträglichkeit zu vereinen. Allein bei Heiland (2008) finden sich bisher nähere Hinweise auf die möglichen Konsequenzen des Klimawandels für Umweltprüfungen. Im Kontext der Instrumente des Naturschutzes steht gegenwärtig vor allem die Landschaftsplanung mit ihren Möglichkeiten zur Anpassung an den Klimawandel in der Diskussion (Heiland et al. 2008, Heiland & Kowarik 2008, Möckel & Köck 2009). Die hierbei diskutierten Anpassungsmaßnahmen zum Erhalt der Biodiversität führen per Definition zu keinen Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt und lassen insofern die generelle Frage nach der Umweltverträglichkeit von Klimaanpassungsmaßnahmen offen.

Ist die Planung von Klimaanpassungsmaßnahmen schon noch weitgehend neu, so gilt dies erst recht für Anpassungsmaßnahmen als Untersuchungsgegenstand von Umweltprüfungen. Auch bei der Planung von Klimaanpassungsmaßnahmen entsprechender Bedeutung sollten jedoch die gesetzlich vorgeschriebenen Instrumente des Umweltrechts zur Anwendung kommen. Hierbei sind vor allem die Strategische Umweltprüfung und die Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und auch die FFH-Verträglichkeitsprüfung einschlägig (Lambrecht et al. 2007). Im Rahmen der Bauleitplanung gehört außerdem die vorgeschriebene Umweltprüfung dazu, die seit 2004 verschiedene Aspekte des Umweltrechts bündelt.

Es ist heute jedoch noch keineswegs ausgemacht, dass Umweltprüfinstrumente dort, wo sie bei Klimaanpassungsmaßnahmen angemessen wären, auch tatsächlich greifen. Strategische Anpassungsmaßnahmen von übergeordneter Bedeutung werden zweifellos in das Prüfraster fallen. Um beispielsweise dem Meeresspiegelanstieg oder einem erhöhten Sturmflutrisiko entgegenzuwirken, wird der Bau neuer Deichanlagen bereits vor dem Zeitpunkt erfolgen müssen, an dem sich die anvisierten Sturmflutwasserpegel tatsächlich einstellen. In einem solchen Fall greifen die entsprechenden Instrumente der Umweltprüfung (SUP, UVP) sicherlich gut. In vielen anderen Bereichen mit geringerer Bedrohungskulisse wird man sich voraussichtlich aber auf viele vereinzelte und aufeinander folgende Klimaanpassungsmaßnahmen einstellen müssen. Da viele Anpassungsmaßnahmen mit hohen Investitionskosten verbunden, die Notwendigkeit und Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen aber mit hohen Unsicherheiten verknüpft sind, wird sich auch aus diesem Umstand heraus häufig nur eine schrittweise Umsetzung der Maßnahme erreichen lassen (vgl. Sustainability Center Bremen 2009, 26). Eine daher zu erwartende, über Zeit und Raum lediglich inkrementelle Einführung von Klimaanpassungsmaßnahmen dürfte vielfach zu einer Verkennung der tatsächlichen Bedeutung der Gesamtmaßnahme führen, sodass ggf. die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen zur Anwendung der Umweltprüfinstrumente nicht vorliegen und sie dadurch unterlaufen werden.

In den letzten Jahren speichern zum Beispiel immer mehr Skibetreiber im hochalpinen Raum Wasser in Fassungsanlagen, um im Winter mit der Erzeugung von Kunstschnee die touristische Auslastung sichern zu können. Die Entnahme erfolgt über das ganze Jahr. In der Summe ergeben sich negative Auswirkungen auf die großen Alpenflüsse, die in Frankreich im Winterhalbjahr bereits bis zu 70 % weniger Wasser führen als vor Einführung von Schneekanonen (de Jong 2008 zit. in Stock et al. 2009). Nach UVPG erfordert das Errichten eines künstlichen Wasserspeichers mit 5000m3 bis weniger als 2 Mio.m3 Fassungsvermögen zwar eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls, die ggf. eine UVP nach sich zieht. Damit können jedoch die kumulativen und inkrementellen Wirkungen vieler Anpassungsmaßnahmen nicht ausreichend erfasst werden.

Aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes wird daher der Blick geschärft werden müssen, ob die einzelne Maßnahme für sich bereits ihren Zweck erfüllt oder ob sie nicht vielmehr als kumulativer Teil einer größeren Gesamtmaßnahme anzusehen und zu prüfen ist. Negativ- und Positivlisten für die Anwendung der einzelnen Prüfinstrumente werden zu ergänzen sein.

Klimaanpassungsmaßnahmen weisen darüber hinaus besondere Merkmale auf, die eine schematische Anwendung der Prüfinstrumente des Umweltrechts erschweren. Die besondere Herausforderung besteht vor allem im Langfristaspekt von Klimaanpassungsmaßnahmen: In der Regel weisen UVP-pflichtige Vorhaben überschaubare Planungszeiträume von zehn bis 15 Jahren auf. Dies entspricht auch der Geltungsdauer von Raumordnungs- und Flächennutzungsplänen. Vereinzelt werden für die Betriebsphase von Projekten auch darüber hinausreichende Prognosen angestellt. Demgegenüber sind beim Klimawandel in Regelfall Zeiträume von Mitte bis Ende dieses Jahrhunderts relevant. Damit sind v.a. erhebliche Unsicherheiten der Vorhersage zu bewältigen, insbesondere über die

Spannbreite der regionalen Klimaentwicklung,

Entwicklung der Umweltgüter,

Entwicklung der Landnutzung und

möglichen Umweltauswirkungen der Klimaanpassungsmaßnahmen.

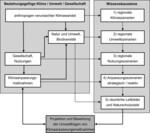

Abb. 3 leitet schematisch aus dem Beziehungsgefüge von Klima – Umwelt – Gesellschaft diejenigen groben Wissensbausteine ab, die als Hintergrund einer Umweltprüfung von Klimaanpassungsmaßnahmen wünschenswert, wenn nicht sogar notwendig sind. Aufgrund der zu berücksichtigenden langfristigen Zeiträume werden diese Wissensbausteine in der Regel als qualitative Szenarien aufgebaut sein müssen, die einen Toleranzspielraum der wahrscheinlichen Zukünfte beschreiben. Aufwändige Punktprognosen jedenfalls sind hierfür nicht das Mittel der Wahl (vgl. Stiens 1996).

Regionale Klimaszenarien

In Zukunft werden mit den oben vorgestellten regionalen Klimamodellen in Deutschland neue Szenarien und Simulationen bereitgestellt werden. Dadurch wird sich ein zunehmend deutlicheres und robusteres Bild der regionalen Klimaentwicklung ergeben. Da die Unsicherheiten in den Aussagen bis 2050 im Wesentlichen in der Methode der Regionalisierung liegen und nicht in den globalen Szenarien (Rechid et al. 2009), ist für Planungszwecke zu empfehlen, dass für dieselben Parameter und Zeiträume mindestens zwei Modelle herangezogen werden. Da sich ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Unterschiede in den Szenarien stärker bemerkbar machen als in den Modellen, sollte für entsprechende Zeiträume neben dem „gemäßigten“ Szenario A1B mindestens ein weiteres Szenario verwendet werden: A2 bietet sich an, weil der derzeitige Ausstoß an Treibhausgasen diesem Szenario einer heterogenen Welt am nächsten kommt. Der Regionale Klimaatlas Deutschland stellt entsprechende Klimaparameter zur Verfügung (Helmholtz Gesellschaft Regionale Klimabüros 2010). Als Input in die regionalen Umweltszenarien sollte stets eine repräsentative Spannbreite möglicher Änderungen der regionalen Klimaparameter verwendet werden.

Regionale Umweltszenarien

Als Vergleichsmaßstab mit geplanten Investitionsvorhaben ist aus Umweltverträglichkeitsprüfungen die Nullvariante bekannt. Dabei wird die Entwicklung der Umwelt ohne Durchführung des Vorhabens als Referenz bewertet. Für die Strategische Umweltprüfung ist dieses Vorgehen in UVPG §14g vorgeschrieben. In der Praxis kommt der Nullalternative vielfach ein formales Kümmerdasein zu, insofern lediglich der gegenwärtig erfassbare Bestand als Referenz herangezogen wird oder allenfalls eine lineare Fortschreibung einzelner Trends erfolgt.

Mit Blick auf langfristige Entwicklungszeiträume können sich Umweltverhältnisse erheblich wandeln. Alleine aufgrund des anthropogenen Klimawandels ist in vielen Regionen mit deutlichen Veränderungen zu rechnen. Zukünftige Umweltverhältnisse werden im Unterschied zur bisherigen Praxis der „Nullalternative“ auf der Basis sorgfältiger Untersuchungen und wohldurchdachter Umweltmodelle einzuschätzen sein. Exemplarische „Status quo-Szenarien“ für einzelne Umweltkompartimente werden z.Z. im KLIMZUG-NORD-Verbundvorhaben sowie in den anderen sechs KLIMZUG-Projekten entwickelt.

Die Konsequenzen eines regionalen Umweltszenarios liegen auf der Hand: Schutzgüter und Lebensräume können unter den gesetzten Annahmen gegenüber heute eine höhere Empfindlichkeit oder Wertigkeit, eine gleichbleibende oder eine herabgesetzte Empfindlichkeit oder Wertigkeit aufweisen. Ggf. ergibt sich im Szenario ein schwerwiegenderer Eingriff, als es nach dem heutigen Bestand der Fall wäre. So zeigen Untersuchungen an einem FFH-Gebiet an der Elbe, dass bei vielen Lebensräumen, die stark vom Grund- und Oberflächenwasser abhängig sind, zukünftig eine Gefährdung oder Verschlechterung ihres Erhaltungszustandes anzunehmen ist (Petermann et al. 2007). Sollten wichtige Lebensräume ganz ausfallen, so steigt zwangsläufig der Wert von heute möglicherweise unauffälligen Ersatzlebensräumen.

Auch in Bezug auf ggf. erforderliche landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist ein langfristiges Umweltszenario wichtig. Ebenso wie Anpassungsmaßnahmen auf mehrere Jahrzehnte hin wirksam sein werden, sollten auch Ausgleichsmaßnahmen für denselben Zeitraum funktionsfähig sein. Dies ist allerdings nur möglich, wenn die klimatischen Trends die Entwicklung der angestrebten Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen unterstützen. Dies betrifft sowohl Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung (§15 Abs. 2 BNatSchG), funktionserhaltende Maßnahmen im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (§44 Abs. 5) als auch Kohärenzsicherungsmaßnahmen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (§34 Abs. 5). All diese Maßnahmen zielen heute in der Regel auf die Wahrung des Status quo durch die Wiederherstellung gleichartiger Funktionen oder Strukturen ab. Vor dem Hintergrund des anthropogenen Klimawandels dürfte zunehmend deutlicher werden, dass dieser auf den Erhalt des gegenwärtigen Bestands ausgerichtete Ansatz zu kurz greift.

Regionale Nutzungsszenarien

Die Landnutzung ändert sich im Verlauf der Jahrzehnte. Auch wenn angestrebt wird, dass sich der heutige Flächenverbrauch von 114ha/Tag (Statistisches Bundesamt 2006) zumindest aufgrund der demografischen Entwicklung langfristig reduzieren lässt, so ist dennoch in den nächsten Jahrzehnten mit erheblichen, die Umweltgüter einschränkenden Nutzungsveränderungen zu rechnen. Wir müssen unseren Einschätzungen also auch Szenarien der Nutzungsentwicklung zugrunde legen. Dies betrifft alle Nutzungen, die neben der jeweils geplanten Anpassungsmaßnahme auf die Umwelt einwirken können. Bei der Verträglichkeitsprüfung nach §34 Abs.1 BNatSchG ist bspw. vorgesehen, dass ein Projekt nicht nur alleine, sondern auch im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten in Bezug auf ein betroffenes Natura-2000-Gebiet zu bewerten ist. Hierfür wird der Begriff der „summativen Wirkung“ verwendet. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es zielführend und angemessen ist, bei ausgedehnten Planungszeiträumen eine sich über Jahrzehnte erstreckende Summationswirkung anzunehmen. Vielmehr geht es darum, Planungsmaßnahmen auf ihre zeitliche Nachhaltigkeit einzuschätzen und unsichere, von schwerwiegenden Nutzungskonkurrenzen bedrohte Planungsvarianten auszuschließen.

Anpassungsszenarien

Strategische Klimaanpassung wird mit außerordentlichen Investitionsaufwendungen verknüpft sein und es wäre daher unrealistisch zu glauben, dass Klimaanpassung einfach nur wunschgemäß verlaufen wird. Neben den vorsorgenden und strategischen Klimaanpassungen wird es auch die nachhinkende, Partialinteressen dienende, reaktive Klimaanpassung geben und es wäre heute zu früh zu prognostizieren, welcher Art der Anpassung zukünftig die größere Bedeutung zukommen wird. Einer umfassenden Umweltfolgenprüfung sollte daher nicht nur das Szenario einer langfristig geplanten, strategischen Anpassungsmaßnahme zugrunde gelegt werden, sondern auch Alternativszenarien hinsichtlich einer (Teil-)Realisierung von reaktiven, ungeplanten Anpassungsmaßnahmen.

Aus dem Blickwinkel der reinen Gegenwartsbetrachtung mag eine reaktive Klimaanpassung völlig unauffällig erscheinen, so bspw. der einzelne, für die künstliche Beschneiung von Skipisten angelegte Wasserspeicher in den Alpen. In der Summe und über die Jahrzehnte hinweg resultieren jedoch erhebliche nachteilige Auswirkungen, so auch durch die Wasserspeicher auf die Alpengewässer. Derartige Anpassungsmaßnahmen können zwar die Folgen des Klimawandels für einzelne Akteure partiell abmildern, stehen aber vielfach im Widerspruch zu Gemeininteressen und führen schleichend zu erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt. Daher sollten neben den strategischen Anpassungsmaßnahmen in jedem Fall auch die (Teil-)Realisierungen von reaktiven Anpassungsmaßnahmen beobachtet und ggf. im Detail geprüft werden. Es ist denkbar, dass im Einzelfall erst eine solche aufmerksame Beobachtung reaktiver Anpassungsprozesse die Notwendigkeit einer vorsorgenden, strategischen Anpassungsstrategie verdeutlicht. Da in Deutschland zukünftig vor allem im Sommer die Niederschläge geringer ausfallen werden, müssen insbesondere die Nutzungen, die auf die Ressource Wasser angewiesen sind, im Rahmen ihrer Anpassungsstrategien zwingend Konkurrenzen berücksichtigen und die Grenzen der Entnahme dieser Ressource ermitteln.

Räumliche Leitbilder und Naturschutzziele

Die vorangegangenen Ausführungen über die Bedeutung von Umwelt- und Nutzungsszenarien bei den als langfristig anzusehenden Planungszeiträumen für Klimaanpassungsmaßnahmen machen deutlich, dass die zukünftigen Leitbilder für Raumordnung und Naturschutz die durch den Klimawandel zu erwartende Dynamik sensibel nachvollziehen müssen – auch wenn die herkömmliche Verfolgung statischer Ziele vielleicht einfacher ist und sich dadurch die Vertretung des Naturschutzes erschwert (vgl. Heiland 2008, 50).

Zaman (2009) stellt zutreffend fest, dass der anthropogene Klimawandel zwangsläufig mit dem modernen Mythos der stabilen Umwelt aufräumt, zu der immerwährende Kreisläufe und die Idee des ökologischen Gleichgewichts gehören. Nur in dieser Weltsicht macht es Sinn, auf dem Erhalt des Bestehenden zu beharren. In Erkenntnis eines Klimawandels jedoch, der die Gleichgewichtsidee nachhaltig aus den Angeln hebt, ist Umdenken gefragt, um bei unvermeidlichen Veränderungen Umweltgüter und Lebensräume so vielfältig wie möglich zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund ist auch eine aktive Anpassung der Naturschutzziele an den Klimawandel unvermeidlich. So werden anstelle einer bewahrenden Strategie zunehmend dynamische Konzepte diskutiert. Beispielsweise plädieren Heiland & Kowarik (2008, 419) für ein offenes, bewahrend-dynamisches Naturschutzkonzept, bei dem die Transformation von traditionellen Naturelementen hin zu neuen Naturelementen grundsätzlich akzeptiert wird. Im Hinblick auf die nationale Anpassungsstrategie untersuchen Ibisch & Kreft (2008, 2009) vielfältige Handlungsoptionen des Naturschutzes an den Klimawandel, von Strategien des Prozessschutzes bis zu Ansätzen eines zyklisch-adaptiven Managements.

Die Anpassung von Leitbildern und Zielen des Naturschutzes an den Klimawandel beeinflusst selbstverständlich auch die Bewertung der Umweltfolgen von Anpassungsmaßnahmen. Dabei wird die wachsende Bedrohung von Arten und Lebensräumen durch den Klimawandel die Bewertung von Eingriffen tendenziell verschärfen.

5 Ausblick

In den vorangestellten Ausführungen ist ein erhebliches Anspruchsniveau an die Umweltprüfung von Klimaanpassungsmaßnahmen deutlich geworden. Zu Recht ist dies zurzeit noch Thema von F+E-Vorhaben. Doch es ist notwendig, die klimabezogene Ausrichtung der Instrumente des Natur- und Umweltschutzes schon heute anzustoßen, denn spätestens ab 2030 ist mit einer erheblichen Zunahme an klimabedingten Betroffenheiten zu rechnen (BMVBS & BBSR 2008, 14). Die vielfache Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnahmen wird dann keineswegs mehr auf Forschungsvorhaben beschränkt, sondern allseits betriebener Stand der Technik der Vorhabenplanung sein.

Wir gehen davon aus, dass eine Diskussion nicht nur für die UVP oder SUP sinnvoll ist, sondern sich gleichermaßen auf die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und die FFH-Verträglichkeitsprüfung erstrecken sollte. Dabei machen die vorangestellten Ausführungen auch deutlich, dass die Bewertung von Anpassungsmaßnahmen auf dem dargestellten Anspruchsniveau nur in einem mehrstufigen Modellierungs-, Untersuchungs- und Planungsprozesses erfolgen kann. Die einzelne Umweltprüfung darf nicht mit der Erarbeitung der aufgezeigten Wissensbausteine überfordert werden. Projektgebundene Umweltprüfungen würden ihre Schärfe einbüßen, wenn bei deren Erstellung auch die als Wissenshintergrund nötigen, aufwändigen Regionalszenarien durchgeführt werden müssten. Unter den genannten Instrumenten käme als Rahmen hierfür allenfalls ein SUP-Umweltbericht in Betracht; doch auch dies nur auf großräumiger Ebene und genereller Themenstellung.

Es stellt sich abschließend die Frage, wo die aufgezeigten Wissensbausteine erarbeitet werden sollten, die als Hintergrund einer Umweltfolgenprüfung von Klimaanpassungsmaßnahmen notwendig erscheinen. Da diese Szenarien mindestens den Detailgrad einer regionalen Betrachtung haben, kommen als Trägerinstrumente entweder die Regionalplanung oder die Landschaftsrahmenplanung in Betracht. Als ergänzende Ansätze sollten die unterschiedlichen Impulse zum „Climate Proofing“ im Auge behalten werden. Unter „Climate Proofing“ werden Methoden, Instrumente und Verfahren verstanden, die dazu dienen, Pläne, Programme und Strategien gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels resilient und anpassungsfähig zu machen, und zugleich dem Klimaschutz Rechnung tragen (Birkmann & Fleischhauer 2002, 117). Die Zukunft wird zeigen, welche Trägerinstrumente sich vorteilhaft erweisen. Wird eine integrierte Erstellung regionaler Langfristszenarien zu Klimaentwicklung, Umweltveränderungen und Landnutzungswandel erst einmal institutionalisierter Standard, dann sind auch die Instrumente der Umweltfolgenprüfung in der Lage, den Anforderungen des Klimawandels gerecht zu werden.

Literatur

Balzer, S. (2007): Natura 2000 und Klimaveränderungen – eine Einführung in das Tagungsthema. In: Balzer, S., Dietrich, M., Beinlich, B., Hrsg., Natura 2000 und Klimaänderungen, Tagungsband zur gleichnamigen Tagung vom 28.-31. August 2006 auf der Insel Vilm, Bundesamt für Naturschutz, LV Druck, Münster.

Birkmann, J., Fleischhauer, M. (2002): Anpassungsstrategien der Raumentwicklung an den Klimawandel: „Climate Proofing“ – Konturen eines neuen Instruments. Raumforschung und Raumordnung 67 (2), 114-127.

BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2009): KLIMZUG. Klimawandel in Regionen. http://www.klimzug.de/index.php .

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2009): Dem Klimawandel begegnen. Die Deutsche Anpassungsstrategie. Berlin.

BMVBS & BBSR (Hrsg., 2008): Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel – Vorstudie für Modellvorhaben. BBR-Online-Publikation 19/2008, Bonn.

GTZ – Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (2009): Climate Proofing. http://www.gtz.de/en/themen/umwelt-infrastruktur/24205.htm. Abruf am 26.11.2009.

Günnewig, D., Wachter, T. (2007): Ökologische Bewertung der von der Nutzung Erneuerbarer Energien ausgehenden Auswirkungen auf Natur und Landschaft im Sinne von §20 Abs.1 EEG. In: Staiss, F., Schmidt, M., Musiol, F., Hrsg., Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichts 2007 gemäß § 20 EEG: 282-352, http://erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_forschungsbericht9_12.pdf.

Heiland, S. (2008): Wandel des Klimas – Wandel von Planung und Umweltprüfung? In: Umweltbundesamt, Hrsg., Umwelt im Wandel – Herausforderungen für die Umweltprüfungen (SUP/UVP), Erich Schmidt, Berlin, 41-55.

–, Geiger, B., Rittel, K., Steinl, C., Wieland, S. (2008): Der Klimawandel als Herausforderung für die Landschaftsplanung. Probleme, Fragen und Lösungsansätze. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (2), 37-41.

–, Kowarik, I. (2008): Anpassungserfordernisse des Naturschutzes und seiner Instrumente an den Klimawandel und dessen Folgewirkung. In: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Hrsg., Räumliche Anpassung an den Klimawandel, Informationen zur Raumentwicklung (6/7), 415-422.

Helmholtz Gesellschaft Regionale Klimabüros (2010): Regionaler Klimaatlas Deutschland. http://www.regionaler-klimaatlas.de .

Hollweg, H.-D., Böhm, U., Fast, I., Hennemuth, B., Keuler, K., Keup-Thiel, E., Lautenschlager, M., Legutke, S., Radtke, K., Rockel, B., Schubert, M., Will, A., Woldt, M., Wunram, C. (2008): Ensemble Simulations over Europe with the Regional Climate Model CLM forced with IPCC AR4 Global Scenarios. Technical Report 3, Hamburg.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001): Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the IPCC. Cambridge University Press, Cambridge, New York.

– (2007): Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, New York.

Jacob, D. (2008): Teilprojekt 3.1 KLIMZUG-NORD. Robustheit von Klimaänderungsmustern und Rückwirkungen von Anpassungsmaßnahmen auf das regionale Klima, Projektantrag im Rahmen der BMBF-Ausschreibung: „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten. Regionen gewinnen im Wettbewerb – die Welt gewinnt mit!“, Hamburg.

–, Göttel, H., Kotlarski, S., Lorenz, P., Sieck, K. (2008): Klimaauswirkungen und Anpassung in Deutschland. Phase 1: Erstellung regionaler Klimaszenarien für Deutschland. Climate Change 11/08, Dessau-Roßlau.

Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2007): Grünbuch der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Anpassung an den Klimawandel in Europa – Optionen für Maßnahmen der EU, KOM (2007) 354 endgültig, Brüssel.

Korn, H., Schliep, R., Stadler, J. (2009): Biodiversität und Klima – Vernetzung der Akteure in Deutschland IV. Ergebnisse und Dokumentation des 4. Workshops, Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., BfN-Skripten 246.

Köppel, J., Peters, W., Wende, W. (2007): Eingriffsregelung, Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung. UTB, Ulmer, Stuttgart.

Kropp, J.P., Daschkeit, A. (2008): Anpassung und Planungshandeln im Lichte des Klimawandels. In: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Hrsg., Räumliche Anpassung an den Klimawandel, Informationen zur Raumentwicklung (6/7), 353-361.

Lambrecht, H., Peters, W., Köppel, J., Beckmann, M., Weingarten, E., Wende, W. (2007): Bestimmung des Verhältnisses von Eingriffsregelung, FFH-VP, UVP und SUP im Vorhabensbereich. Bonn-Bad Godesberg.

Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Hrsg., 2007): No Regret – Genug Wasser für die Landwirtschaft. Interreg-III B-Projekt, Uelzen.

Möckel, S., Köck, W. (2009): Naturschutzrecht im Zeichen des Klimawandels. Natur und Recht 31 (5), 318-325.

Pachauri, R.K., Reisinger, A. (2008): Klimaänderung 2007. Synthesebericht.

Rechid, D., Jacob, D., Becker, J. (2009): Ergebnisprotokoll Workshop für Datennutzer/innen in KLIMZUG-NORD vom 30.11.2009. TuTech Innovation, Hamburg.

Petermann, J., Balzer, S., Ellwanger, G., Schröder, E., Ssymank, A. (2007): Klimawandel – Herausforderung für das europaweite Schutzgebietssystem Natura 2000. In: Balzer, S., Dietrich, M., Beinlich, B., Hrsg., Natura 2000 und Klimaänderungen, Tagungsband zur gleichnamigen Tagung vom 28.-31. August 2006 auf der Insel Vilm, Bundesamt für Naturschutz, LV Druck, Münster, 127-148.

Peters, H.-J., Balla, S. (2006): Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Handkommentar. Nomos, Baden-Baden.

Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (2009): STAR – STAtistical Regional model. http://www.pik-potsdam.de/research/research-domains/climate-impacts-and-vulnerabilities/research/models/star/star-statistical-regional-model?set_language=de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.