Nutzung von Hochmoorgrünland in Nordwestdeutschland

Abstracts

Hochmoorgrünländer in Nordwestdeutschland werden sowohl von landwirtschaftlicher als auch naturschutzfachlicher Seite als Problemstandorte angesehen. Die Perspektiven der Nutzung oder Pflege sind in weiten Teilen unklar und wissenschaftliche Argumente zu ihrer Bewertung fehlen weitgehend.

Im dargestellten Projekt werden verschiedene Nutzungs- und Verwertungsformen erprobt, deren erste Ergebnisse hier vorgestellt und diskutiert werden.

Bei der Bestandsaufnahme des Ausgangszustandes der Untersuchungsflächen (Lkr. Emsland) ergab sich aus vegetationskundlicher Sicht keine Schutzwürdigkeit: Alle Flächen sind artenarm und weisen keine gefährdeten Arten auf, auch beinhaltet die Diasporenbank kein Potential zur Aufwertung der Flächen.

Um Problemarten (insbesondere Juncus effusus) an einer weiteren Ausbreitung hindern zu können, sollte die Bewirtschaftung mindestens zwei sommerliche Mahd- oder Mulchgänge beinhalten. Die alternativen Nutzungsmöglichkeiten Biogasgewinnung, Hydrothermale Karbonisierung und Verbrennung sind viel versprechende Ansätze, müssen aber weitergehend untersucht und auf ihren ökonomischen Nutzen geprüft werden.

Agricultural Use and Landscape Maintenance of Grasslands on Raised Bogs in Northwest Germany – Testing utilization options in the District Emsland (Lower Saxony)

Grasslands on ombrotrophic peat soils in Northwest Germany are considered as problematic both for agricultural and nature conservation purposes. The perspectives of utilization or maintenance are not clear, and scientific arguments for the evaluation of perspectives are missing. The project described has put different forms of management and utilization to the test. The paper presents and discusses first results.

The inventory of the vegetation on the study sites in the district ‘Emsland’ revealed no need for particular protection: they show a low species diversity without endangered species. Furthermore, the seed bank has no potential to upgrade the sites.

The management should include mowing or mulching at least twice in summer to prevent the spreading of problematic species (particularly Juncus effusus). Alternative utilization options, such as biogas production, hydrothermal carbonisation and burning, show first promising results but need further investigations, especially with respect to their economic benefits.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Niedersachsen ist mit 2494 km² Hochmoorfläche das hochmoorreichste Bundesland Deutschlands, jedoch befinden sich nur noch weniger als 2 % dieser Moore in einem naturnahen Zustand. Seit über 100 Jahren werden weite Teile (etwa 2/3 der gesamten Hochmoorfläche) landwirtschaftlich genutzt, nachdem sie mithilfe unterschiedlicher Praktiken, hauptsächlich nach der Methode der „Deutschen Hochmoorkultur“, urbar gemacht wurden. Während früher viele Flächen auch ackerbaulich genutzt wurden, dient das kultivierte Hochmoor heute in erster Linie als Grünland (Blankenburg 1999).

Hochmoorgrünländer sind von ihrer Qualität sowohl aus landwirtschaftlicher als auch aus naturschutzfachlicher Sicht Problemstandorte. Aus landwirtschaftlicher Sicht bereiten zum einen die sich im Laufe der Nutzung deutlich verschlechternden physikalischen Bodeneigenschaften Schwierigkeiten. Zum anderen gelangen bei weniger intensiver Nutzung unerwünschte Arten zu einer Dominanz, zu denen neben Ampfer- und Distelarten besonders die Flatterbinse (Juncus effusus) zählt.

Von ökologischer Seite wird die meist intensive Nutzung kritisch gesehen, die zum einen zu artenarmen Beständen führt und zum anderen aufgrund von Düngung und immer stärkerer Entwässerung die Zehrung der Torfsubstanz beschleunigt. Aber auch ein Brachfallen steht den naturschutzfachlichen Interessen meist entgegen, da die Flächen sich in der Regel zu artenarmen hochwüchsigen Beständen entwickeln (Middleton et al. 2006), die von Wiesenvögeln kaum genutzt werden (Behrens et al. 2007).

Mit der Frage, wie die Zukunft des Hochmoorgrünlandes aussehen könnte, setzt sich das Projekt „Wiederherstellung artenreichen Hochmoorgrünlandes durch eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung unter besonderer Berücksichtigung der Flatterbinsen-Problematik“ auseinander. Ziel des Projektes ist es, herauszufinden, inwieweit durch bestimmte Bewirtschaftungsformen eine ökologische Aufwertung erreicht und Nutzungsformen gefunden werden können, die sowohl den naturschutzfachlichen Interessen genüge tun als auch für die Landwirtschaft möglichst einträglich sind, um so eine dauerhafte Verbesserung und Sicherung der Flächen zu erreichen.

Als Hypothese wird angenommen, dass (mit einer leichten Grunddüngung) bei extensiver, aber konsequenter Bewirtschaftung die Flatterbinse unter Kontrolle gehalten werden kann. Bei höherer Bewirtschaftungsfrequenz (zusätzliches Mulchen bei Mahd und Beweidung) kann Juncus effusus vermutlich besser zurückgedrängt werden. Je weniger Flatterbinse auf den Flächen wächst, desto eher kann sich die Artenzahl der Pflanzen erhöhen (Naturschutz) sowie die Verwendbarkeit des Aufwuchses verbessern (Landwirtschaft).

Bevor das Projekt im Einzelnen vorgestellt wird, sollen zum besseren Verständnis die Eigenschaften des Hochmoorgrünlandes und die Hauptaspekte der Bewirtschaftung dargestellt werden. Im Gegensatz zum Niedermoorgrünland ist das Hochmoorgrünland bislang selten Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen, weshalb die Datenlage eher spärlich ist. Ergebnisse aus dem Niedermoor sind – besonders wenn es sich um kalkreiches Niedermoor handelt – nur bedingt übertragbar.

2 Eigenschaften des Hochmoorgrünlandes

2.1 Physikalische Eigenschaften

Eine landwirtschaftliche Nutzung verändert die Moorböden tiefgreifend. Bei der Entwässerung eines intakten Hochmoores treten in den ersten Jahren allein durch den Verlust des Auftriebes Sackungsverluste von bis zu 30 % der Gesamtmächtigkeit auf. Die zusätzlich eintretenden Höhenverluste durch Mineralisierungsprozesse belaufen sich je nach Nutzungsintensität auf 0,5 bis 1 cm pro Jahr, bei Ackernutzung sind die Verluste sogar doppelt so hoch (Blankenburg 1999). Je weiter der Grundwasserflurabstand ist, desto größer ist die Torfzehrung (Renger et al. 2002).

Jeder Entwässerung folgt eine Abnahme der Torfmächtigkeit, woraufhin wiederum tiefer entwässert werden muss. Bei dem Verlust an physikalisch günstigen Torfen durch Schrumpfung treten zunächst staunasse Standorte mit kurzfristigen Vernässungen nach Niederschlagsereignissen und nachfolgend tiefen Abtrocknungen auf. Durch Zunahme der Feinporen entsteht ein Haftnässeboden, der sich kaum noch entwässern lässt (Kuntze 1983). Die Nutzung solcher Grenzertragsflächen (Zak et al. 2008) wird vielfach als nicht lohnend eingeschätzt und aufgegeben, oder die Flächen werden tief umgebrochen.

2.2 Chemische Eigenschaften

Hochmoore zeichnen sich durch extreme Nährstoffarmut aus. Auf entwässerten und kultivierten Hochmooren werden durch Mineralisierung zwar Nährstoffe freigesetzt, in erster Linie erhalten die Flächen die Nährstoffe aber durch Düngung. Eine Nährstoffanreicherung ist auf Hochmoortorfen gewöhnlich auf die oberen Zentimeter beschränkt. Schon unterhalb der Grasnarbe bei > 0,2 m unter Gelände werden im Grünland pH-Werte unter 4 erreicht (Blankenburg 1999).

In organischen Böden werden neben dem löslichen Kalium auch Phosphate (Scheffer & Bartels 1984a, b) nicht so stark fixiert wie in mineralischen Böden, so dass hier schnell Mängel auftreten können. Obwohl der Hochmoorboden fast ausschließlich aus organischer Substanz besteht, ist auch die Menge an verfügbarem Stickstoff im Hochmoorgrünland nicht immer hoch; sie hängt stark zusammen mit dem pH-Wert: Saure, vernässte Hochmoore haben eine deutlich geringere Stickstoffmineralisationsrate als kalkreiche entwässerte (Kuntze & Scheffer 1984).

Kultivierte Moore sind im Gegensatz zu intakten Mooren keine Stoffsenken (Succow 2001). Die vermehrte Freisetzung der klimarelevanten Gase Kohlendioxid (CO2) und Lachgas (N2O) leistet einen größeren Beitrag zum Treibhauseffekt als die von intakten Mooren ausgehende Emission von Methan (CH4) (Augustin et al. 1996). Bei wiedervernässten Niedermooren sind die Angaben zur Klimawirkung widersprüchlich (Augustin & Chojnicki 2008).

2.3 Nutzung

Bei der Nutzung von Hochmoorgrünland ist besonders auf eine Anpassung der Bewirtschaftung an den oft über weite Teile des Jahres sehr nassen Untergrund zu achten. Um Narbenverletzungen zu vermeiden und die Lagerungsdichte nicht unnötig zu erhöhen, muss leichtes Gerät verwendet werden bzw. sollte die Beweidungsdichte gering gehalten werden (Dierssen & Hörmann 1999). Auch müssen die zur Beweidung eingesetzten Rassen an die nassen Bedingungen angepasst sein und mit den oft geringen Futterqualitäten zurechtkommen (Eigner & Schmatzler 1991). Mit einer angepassten Düngung sollte Kalium- und Phosphor-Mangel entgegengewirkt werden (Roth et al. 2001). Es muss beachtet werden, dass Düngung den pH-Wert beeinflusst, der auf die Mineralisierungsraten und somit auch auf die Abgabe von Treibhausgasen wirkt. Aus Sicht des Klimaschutzes ist ein niedriger pH-Wert also als günstiger einzuschätzen. Um einer Verarmung der Bodenfauna entgegenzuwirken, welche den Wiesenvögeln als Nahrung dient, sollte der pH-Wert jedoch nicht zu weit abgesenkt werden. Auch für die Artenvielfalt der Höheren Pflanzen ist ein sehr niedriger pH-Wert ungünstig.

3 Flächenauswahl und Untersuchungen

Die sieben jeweils 5 ha großen Untersuchungsflächen liegen im Landkreis Emsland (Abb. 1). Die Varianten 1 und 2 befinden sich südöstlich von Papenburg innerhalb der etwa 3 km von der Stadt entfernt gelegenen Auto-Teststrecke, die Varianten 5 bis 7 befinden sich im „Dosenmoor“ zwischen den Ortschaften Vrees und Bockholte. Die Varianten 3 und 4 mussten nach zwei Projektjahren aufgrund von Bewirtschaftungsproblemen durch neue Flächen ersetzt werden und sind hier nicht berücksichtigt.

Im Vordergrund stehen vegetationskundliche Erhebungen, bei denen die Auswirkungen von sieben verschiedenen Bewirtschaftungsvarianten auf Abundanz und Frequenz der Flatterbinse sowie auf die allgemeine Artenzusammensetzung untersucht werden. Die Bewirtschaftung der Flächen (Tab. 1) wurde folgendermaßen festgelegt: Während die Varianten 1 und 2 Standweiden (Mai bis Oktober) mit geringem Tierbesatz sind (Bentheimer Landschafe und Moorschnucken sowie je zwei Esel, Abb. 2), sind die Varianten 5 und 6 Mahdvarianten. Variante 7 dient als Kontrollvariante mit reiner Sommermulchung. Die Varianten 1 und 2 bzw. 5 und 6 unterscheiden sich voneinander jeweils durch eine einmalige Mulchung im Spätherbst.

Der Zeitpunkt der ersten Mahd ist aus Gründen des Wiesenbrüterschutzes ab Mitte Juni gesetzt.

Die Untersuchungsflächen sind zum Teil erst wenige Monate vor der ersten Erhebungen nach langer Brachephase wieder in Nutzung gegangen. Während V2 und Teile von V7 seit über 15 Jahren nicht genutzt wurden, betrugen die Brachephasen der restlichen Teile von V7 nur wenige Jahre. Die übrigen Flächen wurden durchgehend bewirtschaftet und werden seit mehreren Jahren extensiv genutzt.

Die aktuelle Vegetation wird seit 2006 jährlich im Zeitraum von Mai bis Juni aufgenommen. Dazu werden zwei verschiedene Arten von Vegetationsaufnahmen gemacht.

Die „Braun-Blanquet-Flächen“ sind 30 m² (5 x 6 m) groß. Hier werden alle Arten mit ihrem geschätzten Deckungsgrad (nach der von Wilmanns (1998) veränderten Braun-Blanquet-Skala) aufgenommen. Es werden pro Variante 20 Braun-Blanquet-Aufnahmen durchgeführt.

Bei den nur 1 m² großen Frequenzflächen werden die Arten lediglich nach Präsenz und Absenz der Arten betrachtet; eine Schätzung der Deckung findet nicht statt. Lediglich die Deckung der Flatterbinse wird aufgenommen. Sowohl bei den Braun-Blanquet- als auch bei den Frequenz-Aufnahmen wird hierfür folgende Skala benutzt: < 1 %: 0,5; 1– 5 %: 1; 6–10 %: 1,5; 11–20 %: 2; 21–30 %: 3, etc., 81–90 %: 9; 91–95 %: 9,5; 96–100 %: 10.

Über die Braun-Blanquet-Aufnahmen lassen sich aufgrund der Deckungsgrade in der Auswertung mehr Aussagen treffen; die Erfassung ist allerdings arbeitsintensiv. Durch die zusätzlichen Frequenzaufnahmen ist es aufgrund ihrer großen Zahl möglich, sich einen Überblick über die Gesamtfläche zu verschaffen.

Im Frühjahr 2006 wurden in allen Braun-Blanquet-Flächen Bodenproben zur Bestimmung der Parameter pH, C/N-Verhältnis, pflanzenverfügbares Kalium und Phosphat genommen.

Mithilfe eines Bodenprobennehmers wurden mehrere Mischproben aus 0 –10 cm Tiefe entnommen, luftgetrocknet, von Hand gemörsert und durch ein 2 mm-Sieb gesiebt.

Zur Messung des pH (CaCl2) wurden 10 g des lufttrockenen Feinbodens mit 25 ml 0,01-m-CaCl2-Lösung versetzt und geschüttelt. Nach einer Stunde unter gelegentlichem Schwenken wurde mit einer Messelektrode der pH gemessen.

Zur Messung des C/N-Verhältnisses wurde luftgetrockneter Feinboden mit einer Kugelmühle (Retsch) fein zermahlen, bei 105 °C getrocknet und im Exsikkator getrocknet. Kleine Mengen der Proben wurden in Zinnkartuschen eingewogen und mithilfe eines C/N-Analyzer (NA 200 von Fisons) untersucht.

Pflanzenverfügbares Kalium und Phosphat wurden mit der CAL-Methode analysiert. Hierfür wurden 2,5 g lufttrockener Feinboden mit 50 ml CAL-Gebrauchslösung versetzt, 90 Minuten auf dem Horizontalschüttler geschüttelt und anschließend der Extrakt abfiltriert. Die Kalium-Konzentration wurde direkt aus dem Extrakt am AAS (SpectrAA 300 von Varian) gemessen, die Bestimmung der Phosphat-Konzentration erfolgte aus dem Extrakt unter Verwendung der Blau-Methode am Photometer (Dr. Lange CADAS 200).

Zur Bestimmung der potentiellen Vegetation wurde eine Untersuchung der Diasporenbank durchgeführt, für die Proben der oberflächennahen Bodenschicht in Keimschalen ausgebracht wurden. Die Probennahmen erfolgten im Herbst 2005 sowie im Frühjahr 2006.

4 Ausgangszustand und daraus abgeleiteter Naturschutzwert

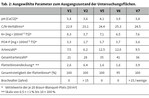

Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung des Ausgangszustandes der Flächen sind in Tab. 2 dargestellt. Die Parameter der Bodenchemie liegen im Vergleich der Varianten recht nah beieinander. Kalium- und Phosphatgehalt liegen mit Ausnahme der Variante 2 im Bereich einer guten Versorgung, in einzelnen Proben wurde allerdings auch eine Unterversorgung festgestellt (vgl. Buchwald et al. 2006).

Alle Untersuchungsflächen weisen mehr oder weniger dichte Bestände der Flatterbinse (Juncus effusus) auf, wobei erwartungsgemäß die lange brach gelegenen Flächen besonders große Binsenanteile haben. Die Flatterbinse weist auch von allen Arten die höchste Stetigkeit auf. Als weitere häufige Arten wurden in über 1/3 aller Aufnahmen Holcus lanatus, Ranunculus repens, Cirsium palustre, Poa pratensis agg., Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum und Holcus mollis nachgewiesen.

Aus den Artenzahlen ist ersichtlich, dass die Flächen als artenarm einzustufen sind. Insgesamt wurden über die 140 Braun-Blanquet-Aufnahmen 70 Arten der Höheren Pflanzen aufgenommen, über die 350 Frequenz-Aufnahmen 74 Arten. Ein großer Teil der Arten weist geringe Futterwertszahlen (nach Dierschke & Briemle 2002) auf.

Vom Ausgangszustand her gesehen wäre ein Verlust der Flächen aus vegetationsökologischer und naturschutzfachlicher Sicht wenig problematisch: Es handelt sich um relativ artenarme, meist von Flatterbinse und Honiggras dominierte Grünländer, welche keine Rote-Liste-Arten und keine ausgeprägten Pflanzengesellschaften beherbergen.

Deutlich wird aber auch, dass die schon länger einer extensiven Nutzung unterliegenden Flächen in einem wesentlich besseren Zustand sind und ein weiteres Artenspektrum aufweisen (Abb. 3) als die Flächen, die brach lagen (Abb. 4). Auch für den Wiesenbrüterschutz weisen die genutzten Flächen bessere Bedingungen auf. Ein komplettes Brachfallenlassen weiter Hochmoorgrünlandbereiche wirkt also auf die Artenvielfalt von Flora und Fauna nachteilig.

In der Diasporenbank wurden insgesamt die keimfähigen Samen von 62 Arten nachgewiesen. Mit Abstand am häufigsten ist Juncus effusus, gefolgt von Epilobium- und Persicaria-Arten, Holcus lanatus, Ranunculus repens, Agrostis capillaris und A. stolonifera (Rath & Buchwald 2008). Schon allein aufgrund der sehr großen Menge an keimfähigen Juncus effusus-Samen hätte eine Aktivierung der Diasporenbank eher negative als positive Folgen für die Qualität des Grünlandes. Daneben dominieren weit verbreitete Grünlandgräser, die auch in der aktuellen Vegetation hohe Stetigkeiten und Deckungsgrade aufweisen, sowie stickstoffliebende Ruderalarten. Der Anteil an Arten, die zu einer Aufwertung der Flächen führen könnten, ist äußerst gering. Die einzige Calthion-Art beispielsweise ist Lotus pedunculatus, die allerdings auch schon aktuell in nicht geringer Zahl in den Flächen vorhanden ist.

Bei einem Abgleich der in der Diasporenbank festgestellten Arten mit der aktuellen Vegetation überschneiden sich über 2/3 der Arten. Der Anteil an Arten, die ausschließlich in der Diasporenbank vorkommen und somit die aktuelle Vegetation anreichern könnten, ist demnach eher klein. Es handelt sich überwiegend um Pionierarten wie Juncus bufonius oder Conyza canadensis, die nicht zu einer Aufwertung der Flächen beitragen würden.

5 Erste Entwicklungstendenzen

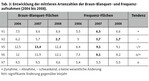

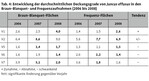

Zwei Jahren nach Erfassung des Grundzustandes lassen sich erste Tendenzen der Vegetationsentwicklung abschätzen (Tab. 3, 4). Ob sich die Werte eines Erfassungsjahres signifikant vom Vorjahreswert unterscheiden, wurde mit dem Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test (mit p = 0,05) ermittelt.

Zusammenfassend konnten folgende Auswirkungen der unterschiedlichen Bewirtschaftungen festgestellt werden (vgl. Buchwald et al. 2008):

Zwei Mulchschnitte im Sommer nach längerer Brachephase konnten sowohl die Deckung als auch die Stetigkeit von Juncus effusus sichtbar verringern. Der deutlichste Effekt wurde hierbei schon im ersten Jahr der Wiederaufnahme der Nutzung erzielt. Eine Zunahme der Artenzahl konnte nicht verzeichnet werden, in erster Linie profitierten konkurrenzstarke Arten wie der Krause Ampfer (Rumex crispus) sowie auch bisher schon häufige Arten wie Holcus lanatus und Rumex acetosa (Abb. 4-6).

Eine extensive Beweidung ohne Schnitt (V2) konnte einer Zunahme der Flatterbinsen-Deckung und Artenverarmung nicht entgegenwirken, vielmehr hat sich die Fläche weiter verschlechtert.

Eine extensive Beweidung mit Wintermulchung (V1) hat bisher zwar zu einer leichten Zunahme der Artenzahlen geführt; allerdings hat auch die Deckung von Juncus effusus zugenommen. Dies weist darauf hin, dass die Wintermulchung möglicherweise nicht ausreicht und eine Sommermahd oder -mulchung zusätzlich zur Beweidung nötig ist.

Zweimalige Mahd mit Grunddüngung (V5 und V6) hält bisherige Mähwiesen mehr oder weniger in ihrem Ausgangszustand; bei den betrachteten Parametern lassen sich allenfalls Schwankungen verzeichnen. Ein deutlicher Einfluss der zusätzlichen Wintermulchung (V5) zeichnet sich bislang nicht ab.

Nur bei den binsenärmeren Flächen konnte der Aufwuchs als Heu zur Tierfütterung verwendet werden. Bei binsenreicheren Varianten musste das Mahdgut entsorgt werden.

Da eine Entsorgung keine zufriedenstellende Lösung sein kann, müssen alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft werden, welche zumindest einen Teil der Pflegekosten kompensieren sollten.

6 Alternativen zur traditionellen landwirtschaftlichen Nutzung (Futtergras) des Aufwuchses

Bei der Biogasgewinnung ist die Feststofffermentation eine Alternative zu der bei binsenreichen Aufwüchsen problematischen Flüssigvergärung. Hierbei werden stapelbare Substrate mit hohen Anteilen an organischer Trockensubstanz eingesetzt, welche unter regelmäßiger Befeuchtung mit einer Perkolationsflüssigkeit vergoren werden.

Als Teil des Projekts „Wiederherstellung artenreichen Hochmoorgrünlandes durch eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung unter besonderer Berücksichtigung der Flatterbinsen-Problematik“ untersuchte Röhrdanz (2009) die Nutzung von mehr oder weniger binsenreichen Aufwüchsen in der Feststofffermentation.

Bei seinen Versuchen mit Substraten verschiedener Hochmoor- und Niedermoor-Grünlandflächen stellte er fest, dass die Methanerträge von Aufwuchs mit hohem Anteil an Rohfaser bzw. toter organischer Substanz geringer ausfallen, als wenn frischer Aufwuchs verwendet wird (vgl. Prochnow et al. 2005).

Weiterhin bringt Landschaftspflegeheu geringere Biogas-Erträge hervor als Energiepflanzen (Mais- und Grassilage); es wurde allerdings auch festgestellt, dass sich aus einem Mix von Flatterbinse, Gräsern und Kräutern fast so hohe Biogas-Erträge erzielen lassen wie aus reinem Grasschnitt. Hier bedingt die Flatterbinse eine lockerere, stabile Struktur des Substrates, so dass die Perkolationsflüssigkeit besser eindringen kann und die Gase besser entweichen (vgl. Gronauer & Aschmann 2004).

Der ökonomische Nutzen bleibt abzuschätzen, nach Untersuchungen von Blokhina et al. (2009) ist die Kofermentation von Landschaftspflegeheu jedoch unter bestimmten Bedingungen rentabel.

Das Verfahren der Hydrothermalen Karbonisierung (HTC) ist ein Prozess, der die natürliche Inkohlung technisch nachstellt. Je nach Länge und Temperatur des Prozesses erhält man ein torf- oder braunkohleartiges Material (Titirici et al. 2007) mit vielfältigem Verwendungspotential. Neben der CO2-Speicherung und Brennstofferzeugung könnten wenig stark zersetzte Stoffe der HTC möglicherweise auch als „Torfersatzstoffe“ für den Gartenbau nutzbar sein und somit eine Verwendungsmöglichkeit für binsenreiche Aufwüchse darstellen. Zur Verbrennung ist Landschaftpflegeheu grundsätzlich geeignet, allerdings sind die Verbrennungseigenschaften anders als die von Holz (insbesondere wesentlich höhere Aschegehalte), so dass die Verbrennungsanlagen auf dieses Material ausgerichtet sein müssen (Oechsner 2005). Daneben machen die hohen Stickstoffgehalte Maßnahmen zur Rauchgasreinigung nötig, um die gesetzlich vorgegebenen NOx-Emissionswerte einhalten zu können (Tonn et al. 2008).

Für gute Verbrennungseigenschaften ist ein später Schnitt ratsam (Tonn et al. 2008), was für binsenreiche Flächen nachteilig wäre, da sie bis Ende Juni geschnitten sein sollten, um eine weitere Ausbreitung der Binsen zu verhindern. Bedacht werden muss auch die Tatsache, dass zur Verbrennung nur trockenes Material eingesetzt werden kann und binsenreiches Schnittgut langsam trocknet.

7 Ausblick

Die Ergebnisse des Projekts sollen Argumente liefern in der Diskussion, wie Hochmoorgrünland aus landwirtschaftlicher und naturschutzfachlicher Sicht in Zukunft behandelt werden soll.

Vom Ausgangszustand her betrachtet, können die Untersuchungsflächen nicht als wertvoll bezeichnet werden. Es scheint jedoch durch eine angepasste Bewirtschaftung möglich zu sein, die Flächen zumindest in einem Zustand zu halten, der sie für Wiesenbrüter attraktiv macht. Ob Hochmoorgrünländer auch als Teil des immer seltener werdenden Feuchtgrünlandes betrachtet werden und somit ein Refugium für kennzeichnende Feuchtgrünlandarten darstellen können, soll im weiteren Verlauf des Projektes untersucht werden. Es gibt Hinweise auf vereinzelte auch botanisch wertvolle Bestände mit charakteristischen Magerkeitszeigern und Feuchtezeigern des Extensivgrünlandes (Zacharias 1999). Solche Flächen sollen hinsichtlich ihrer Eigenschaften untersucht werden, weiterhin werden Keimung und Etablierung von ausgewählten Feuchtgrünlandarten auf Hochmoorgrünland experimentell untersucht.

Bei der von der Torfindustrie geforderten Lösung, die schwierigen Hochmoorgrünlandflächen für den Torfabbau freizugeben und sie anschließend zu renaturieren, muss in erster Linie bedacht werden, dass dies den Verlust von über Jahrtausenden gewachsener Torfsubstanz und – zumindest vorübergehend – enorme Freisetzungen klimarelevanter Gase bedeuten würde.

Als sehr wichtig wird die weitere Erforschung der alternativen Verwendungsmöglichkeiten des binsenreichen Aufwuchses eingeschätzt, wobei auch hier die Klimarelevanz mitberücksichtigt werden muss.

Dank

Wir danken der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die das Projekt mit finanziellen Mitteln fördert. Weiterhin danken wir den Kooperationspartnern apl. Professor Dr. Heinz Düttmann (Hochschule Vechta) und Dr. Jürgen Müller (Universität Rostock) sowie den Bewirtschaftern der Untersuchungsflächen für die gute Zusammenarbeit. Melanie Willen danken wir für die Bestimmung der Bodenparameter und den anonymen Gutachtern für hilfreiche Anmerkungen zum Manuskript.

Literatur

Augustin, J., Chojnicki, B. (2008): Austausch von klimarelevanten Spurengasen, Klimawirkung und Kohlenstoffdynamik in den ersten Jahren nach der Wiedervernässung von degradiertem Niedermoorgrünland. In: Gelbrecht, J., Zak, D. u. Augustin, J., Hrsg., Phosphor- und Kohlenstoff-Dynamik und Vegetationsentwicklung in wiedervernässten Mooren des Peenetals in Mecklenburg-Vorpommern: Status, Steuergrößen und Handlungsmöglichkeiten, Berichte des IGB, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei im Forschungsverbund Berlin e.V. 26, Berlin, 50-67.

–, Merbach, W., Schmidt, W., Reining, E. (1996): Effect of changing temperature and water table on trace gas emission from minerotrophic mires. J. Appl. Botany 70 (1-2), 45-51.

Blankenburg, J. (1999): Leitbilder der Hochmoornutzung und die langfristige Nutzung von Hochmoorgrünland. TELMA 29, 183-190.

Behrens, M., Artmeyer, C., Stelzig, V. (2007): Das Nahrungsangebot für Wiesenvögel im Feuchtgrünland: Einfluss der Bewirtschaftung und Konsequenzen für den Vogelschutz. Naturschutz und Landschaftsplanung 39 (11), 346-351.

Blokhina, Y., Prochnow, A., Plöchl, M., Luckhaus, C., Heiermann, M. (2009): Ökonomische Bewertung der Biogaserzeugung. Erfahrungen mit Landschaftspflegeaufwuchs des Nationalparks Unteres Odertal. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (3), 83-88.

Buchwald, R., Rath, A., Willen, M. (2006): 1. Zwischenbericht im Projekt „Wiederherstellung artenreichen Feuchtgrünlandes durch eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung unter besonderer Berücksichtigung der Flatterbinsen-Problematik“. Unveröff. Zwischenber., C.v.O. Universität Oldenburg, 68 S.

–, Rath, A., Röhrdanz, M., Willen, M. (2008): 3. Zwischenbericht im Projekt „Wiederherstellung artenreichen Feuchtgrünlandes durch eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung unter besonderer Berücksichtigung der Flatterbinsen-Problematik“. Unveröff. Zwischenber., C.v.O. Universität Oldenburg., 59 S.

Dierschke, H., Briemle, G. (2002): Kulturgrasland. Wiesen, Weiden und verwandte Staudenfluren. Ulmer, Stuttgart, 239 S.

Dierssen, K., Hörmann, G. (1999): Bedeutung und Entwicklungsmöglichkeiten von Grünland auf vererdeten Hochmoortorfen – Perspektiven des Naturschutzes aus ökosystemarer Sicht. TELMA 29, 213-224.

Eigner, J., Schmatzler, E. (1991): Handbuch des Hochmoorschutzes: Bedeutung, Pflege, Entwicklung. Kilda, Greven, 158 S.

Gronauer, A., Aschmann, V. (2004): Trockenfermentation und nachwachsende Rohstoffe. Zweite gemeinsame Fachtagung der Regierung Niederbayern und der Fachhochschule Deggendorf 2004: Innovationen in der Biogastechnologie, 89-98.

Kuntze, H. (1983): Probleme bei der modernen landwirtschaftlichen Moornutzung. TELMA 13, 137-152.

–, Scheffer, B. (1984): Zur Stickstoffdüngung der Moorböden. In: Kuntze, H., Hrsg., Bewirtschaftung und Düngung von Moorböden, Berichte des Bodentechnologischen Instituts des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung (vormals Moorversuchsstation) Bremen, 44-52.

Middleton, B.A., Holsten, B., van Diggelen, R. (2006): Biodiversity management of fens and fen meadows by grazing, cutting and burning. Applied vegetation science 9 (2), 307-316.

Oechsner, H. (2005): Möglichkeiten zur energetischen Verwertung von Landschaftspflegeheu. Natur und Landschaft 80 (9/10), 426-429.

Prochnow, A., Heiermann, M., Drenckhan, A., Schelle, H. (2005): Seasonal Pattern of Biomethanisation of Grass from Landscape Management. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript EE 05 011 7, 1-17.

Rath, A., Buchwald, R. (2008): Beitrag der Diasporenbank zur Wiederherstellung artenreichen Hochmoor-Grünlandes. In: Dengler, J., Dolnik, C., Trepel, M., Hrsg., Flora, Vegetation und Naturschutz zwischen Schleswig-Holstein und Südamerika, Festschrift für Klaus Dierßen zum 60. Geburtstag, Mitt. Arb.gem. Geobot. Schlesw.-Holst. Hambg. 65, Kiel, 167-184.

Renger, M., Wessolek, G., Schwarzel, K., Sauerbrey, R., Siewert, C. (2002): Aspects of peat conservation and water management. Journal of Plant Nutrition and Soil Science – Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde 165 (4), 487-493.

Röhrdanz, M. (2009): Untersuchung zur Eignung der Feststoffvergärung zur Verwertung von Landschaftspflegeaufwüchsen binsenreicher Moorstandorte. Unveröff. Dipl.-Arb., C.v.O. Universität Oldenburg, 76 S.

Roth, S., Koppisch, D., Wichtmann, W., Zeitz, J. (2001): „Moorschonende Grünlandnutzung“ – erste Erfahrungen auf nordostdeutschen Niedermooren. In: Succow, M., Joosten, H., Hrsg., Landschaftsökologische Moorkunde, E. Schweitzerbart‘sche Verlagsbuchh., Stuttgart, 2. Aufl., 472-480.

Scheffer, B., Bartels, R. (1984a): Die Kaliumdüngung. In: Kuntze, H., Hrsg., Bewirtschaftung und Düngung von Moorböden. Berichte des Bodentechnologischen Instituts des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung (vormals Moorversuchsstation) Bremen, 33-38.

–, Bartels, R. (1984b): Phosphatversorgung. In: Kuntze, H., Hrsg., Bewirtschaftung und Düngung von Moorböden. Berichte des Bodentechnologischen Instituts des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung (vormals Moorversuchsstation) Bremen, 39-44.

Succow, M. (2001): Kurzer Abriss der Nutzungsgeschichte mitteleuropäischer Moore. In: Succow, M., Joosten, H., Hrsg., Landschaftsökologische Moorkunde, E. Schweitzerbart‘sche Verlagsbuchh., Stuttgart, 2. Aufl., 404-406.

Titirici, M.M., Thomas, A., Yu, S.H., Muller, J.O., Antonietti, M. (2007): A direct synthesis of mesoporous carbons with bicontinuous pore morphology from crude plant material by hydrothermal carbonization. Chemistry of Materials 19 (17), 4205-4212.

Tonn, B., Thumm, U., Claupein, W. (2008): Verbrennungseigenschaften von Landschaftspflegeheu. Pflanzenbestand und Schnittzeitpunkt als Einflussfakoren auf die chemische Brennstoffqualität. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (11), 367-372.

Wilmanns, O. (1998): Ökologische Pflanzensoziologie: eine Einführung in die Vegetation Mitteleuropas. Quelle & Meyer, Wiesbaden, 6. Aufl., 405 S.

Zacharias, D. (1999): Das Grünland der Hochmoorkomplexe Niedersachsens aus floristisch-vegetationskundlicher Sicht. TELMA 29, 205-212.

Zak, D., Augustin, J., Gelbrecht, J. (2008): Biogeochemische Prozesse in Niedermooren und deren Wirkung auf Gewässer und Klima. In: Gelbrecht, J., Zak, D., Augustin, J., Hrsg., Phosphor- und Kohlenstoff-Dynamik und Vegetationsentwicklung in wiedervernässten Mooren des Peenetals in Mecklenburg-Vorpommern: Status, Steuergrößen und Handlungsmöglichkeiten, Ber. IGB, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei im Forschungsverbund Berlin e.V. 26, Berlin, 12-19.

Anschriften der Verfasser(in): Dipl.-Landschaftsökol. Anne Rath und Prof. Dr. Rainer Buchwald, Arbeitsgruppe Vegetationskunde und Naturschutz, Institut für Biologie und Umweltwissenschaften, IBU-A1, Carl von Ossietzky Universität, D-26111 Oldenburg, E-Mail anne.rath@uni-oldenburg.de bzw. rainer.buchwald@uni-oldenburg.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.