Hormone entscheiden über Partnerschaft

Forschende haben entschlüsselt, wie Pflanzen Symbiosen mit Pilzen steuern. In einer Studie konnten sie zeigen, dass Stress diese Partnerbeziehung verändert. Die Erkenntnisse könnten wichtige Hinweise für die Züchtung klimaresilienter Pflanzen liefern, die dann auch unter Stress noch vorteilhafte Beziehungen mit Pilzen eingehen.

von Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie/Redaktion erschienen am 27.03.2025Fast alle Pflanzen leben in enger Symbiose mit Pilzen. Diese Pilze bilden keine klassischen Fruchtkörper, sondern ein weitverzweigtes Netz aus feinen Fäden, auch Hyphen genannt, die den Boden durchziehen. In nur einem Kubikzentimeter Erde können die Hyphen der Pilze eine Länge von etwa 100?m erreichen.

Während viele Pilze totes Material im Boden abbauen, gibt es spezialisierte Arten, die eng mit Pflanzen zusammenleben und auf deren Fotosynthese-Produkte angewiesen sind. Im Gegenzug versorgen sie Pflanzen mit Wasser und mineralischen Nährstoffen. Diese Symbiose existiert bereits seit Hunderten Millionen Jahren und ist für viele Landpflanzen essenziell.

Hormonell gesteuerte Symbiose

Die sogenannte arbuskuläre Mykorrhiza ist eine besonders enge Symbioseform, bei der die Pflanze den Hyphen des Pilzes freien Zutritt in ihre Wurzeln und sogar ihre Zellen gewährt. Sie hat sich im Laufe der Evolution zu einer der intimsten Interaktionen zwischen Lebewesen entwickelt. Die enge Partnerschaft von Pflanzen und Pilzen, in der Wasser und Nährstoffe ausgetauscht werden, ist in ihrem genetischen Code bereits vorprogrammiert. Doch unter bestimmten Bedingungen lehnen Pflanzen die Symbiose mit Pilzen ab.

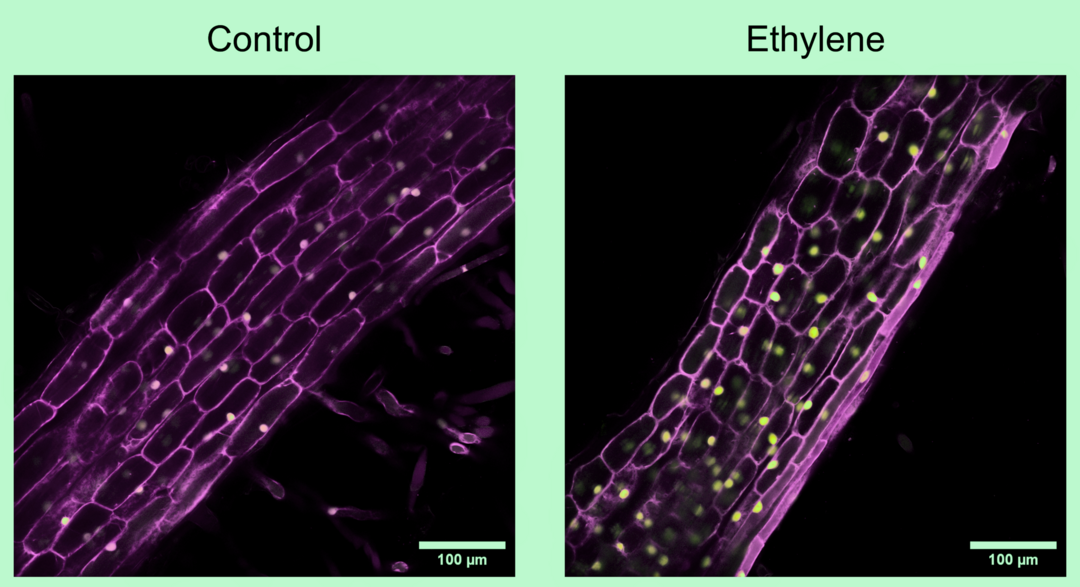

Prof. Caroline Gutjahr und ihr Team vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam untersuchen, was genau in den Wurzeln einer Pflanze geschieht, wenn sie die Symbiose zu einem Pilz eingeht oder ablehnt. Ihre Erkenntnis: Auch bei Pflanzen spielen Hormone eine wichtige Rolle für das Eingehen einer Partnerschaft. „Seit etwa 40 Jahren wissen wir, dass das gasförmige Pflanzenhormon Ethylen, welches bei Stress wie zum Beispiel Überflutung von Pflanzen gebildet wird, die Symbiose zwischen Pflanzen und Pilzen hemmt“, erklärt Gutjahr. „Nun lernten wir, welche Prozesse dabei in den Pflanzen ablaufen und wie verschiedene Pflanzenhormone zusammenspielen. Endlich wissen wir, was passiert, wenn sich Pflanzen für oder durch Ethylenbildung gegen diese Partnerschaft entscheiden.“

Stress kann Symbiose verhindern

Experimente der beiden Erstautoren Debatosh Das und Kartikye Varshney zeigten, dass Ethylen entgegen der gängigen Vermutung nicht direkt eine Abwehr des Pilzes durch das pflanzliche Immunsystem auslöst. Stattdessen kurbelt das Pflanzenhormon die Ansammlung eines zentralen Steuerungsproteins, genannt SMAX1, an. Dieses ist in der Lage, eine Reihe von Pflanzengenen zu unterdrücken, die für die Ausbildung der Symbiose zuständig sind.

Bei unpassenden Umweltbedingungen produziert die Pflanze also ein Hormon, das ihre Symbiosegene hemmt. Die Ausbildung der Symbiose wird verringert oder nicht mehr zugelassen. Ändern sich die Bedingungen, gewinnen andere Hormone die Oberhand über das Steuerungsprotein, leiten seinen Abbau ein und schalten damit die Symbiosegene wieder ein. Die Pflanze ist offen für die Partnerschaft.

In Kollaboration mit dem Team von David C. Nelson an der UC Riverside in Kalifornien konnten die Forschenden auch zeigen, dass Ethylen die Ansammlung von SMAX1 auch in jenen Pflanzen fördert, welche die Fähigkeit zur Symbiose mit Pilzen verloren haben. Die Bedeutung dieser Entdeckung reicht also über die Pflanze-Pilz-Symbiose hinaus. Es wird spannend, in der Zukunft die Rolle dieses Phänomens außerhalb der Symbiose zu erforschen.

Wertvolle Erkenntnisse für die Züchtung

Ein Verständnis dafür, wie Pflanzen die Symbiose zu Pilzen unter Stressbedingungen regulieren, könnte Informationen darüber liefern, wie gezielt Nutzpflanzen gezüchtet werden können, die auch unter veränderten Stress- oder Klimabedingungen vorteilhafte Partnerschaften mit Pilzen eingehen. Dieses Wissen könnte in Zukunft beispielsweise dabei helfen, Pflanzen auch unter neuen klimatischen Bedingungen mit ausreichend Wasser und Nährstoffen zu versorgen und Ernten zu sichern.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.