Welche Umweltwirkungen hat Plastik?

Dass Plastik die Umwelt verschmutzt und zu Problemen führt, ist in vielen Bereichen bereits gut erforscht. Wenig bekannt ist, wie Plastik das Klima und die biologische Vielfalt beeinflusst. In einer Übersichtsstudie hat ein interdisziplinäres Forschungsteam des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) für das Fachmagazin Environment International analysiert, welche Effekte Plastik auf die drei planetaren Krisen Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Umweltverschmutzung hat.

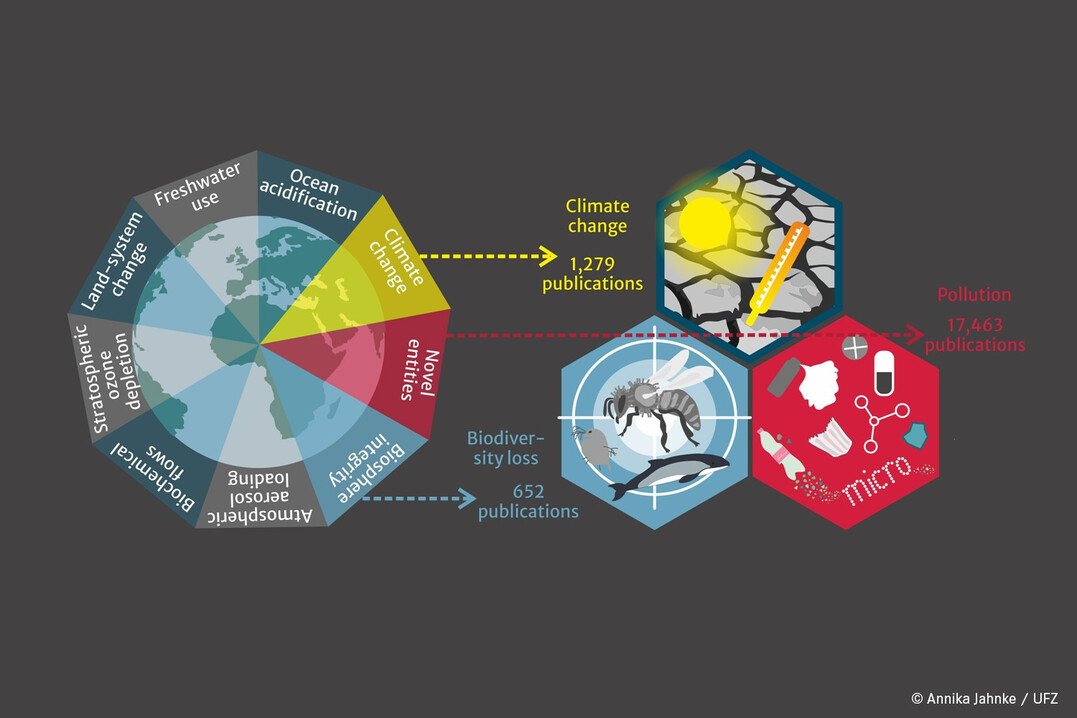

von UFZ/Redaktion erschienen am 25.11.2024Für die Studie haben die UFZ-Forschenden mehr als 19.000 wissenschaftliche Studien ausgewertet. Die Befunde sprechen eine deutliche Sprache: 17.463 Studien beschäftigen sich mit dem negativen Einfluss von Plastik und assoziierten Chemikalien auf die Umweltverschmutzung, lediglich 1.279 mit dem Einfluss auf den Klimawandel und gar nur 652 mit dem Einfluss auf die Biodiversität.

Am besten ist die Faktenlage beim Thema Umweltverschmutzung, konkret zum Lebenszyklus von Plastik. Global wurden seit den 1950er Jahren rund 9.200 Mio. Tonnen produziert. Davon sind noch 2.900 Mio. Tonnen im Gebrauch, von denen 2.700 Mio. Tonnen Primärplastik und etwa 200 Mio. Tonnen recyceltes Material sind. 5.300 Mio. Tonnen landeten auf Mülldeponien, 1000 Mio. Tonnen wurden verbrannt. Bekannt ist auch, dass zwischen 1.750 und 2.500 Mio. Tonnen als „mismanaged“ gelten, also ungeplant in die Umwelt gelangen können.

Als gut erforscht gilt beispielsweise die von Plastik-assoziierten Chemikalien ausgehende Gefährdung für den Menschen und Umweltorganismen sowie die Wirkung von Plastik auf Meere, Böden und Süßwasserökosysteme. Doch auch hier gibt es Wissensdefizite und damit auch Forschungslücken, je mehr man ins Detail geht: Wie wird Plastik in der Umwelt durch Wind und Wasser weiter transportiert? Wieviel Plastik gelangt in die Meere? Wo sammelt sich Plastik in der Umwelt an? Welche Folgen haben Sonnenstrahlung, Temperaturunterschiede oder mechanische Reibung auf Plastik und die darin enthaltenen Chemikalien? Zudem gibt es nur wenige Studien, die sich mit den Auswirkungen von Plastik auf die Atmosphäre und die Kryosphäre auseinandersetzen, also jenem Teil der Erdoberfläche, wo Wasser als Schnee oder Eis vorliegt.

Auch ist Nanoplastik bisher generell weniger erforscht als Mikroplastik. So gibt es deutlich mehr Untersuchungen zu Mikroplastik, weil die Partikel größer sind und sich deswegen schon seit einiger Zeit von einer Vielzahl von Institutionen untersuchen lassen. Weitgehend unbekannt ist zudem die chemische Zusammensetzung der Kunststoffe, die neben dem Polymer viele Zusatzstoffe enthalten, beispielsweise additive Chemikalien wie etwa UV-Hemmer, Weichmacher oder assoziierte Hilfsstoffe, mit deren Hilfe Plastik besser bearbeitet werden kann oder gewünschte Eigenschaften erhält. Rund 640 Mio. Tonnen additive Chemikalien wurden bislang Plastikprodukten beigefügt. „Doch wie sie daraus abgegeben werden und welche Folgen sie für Mensch und Umwelt haben, dazu weiß man bisher nur wenig“, erklärt Prof. Dr. Annika Jahnke, Autorin und UFZ-Umweltchemikerin.

Kaum befasst hat sich die Forschung auch mit den Auswirkungen von Plastik auf den Klimawandel, etwa in der Frage, wie viele Treibhausgasemissionen bei der Plastikproduktion entstehen, inwiefern Plastik biogeochemische Kreisläufe im Meer beeinflusst oder wie Plastik die Albedo verändert – also wie viel Sonnenstrahlung von der Erdoberfläche zurückgeworfen wird. Ähnlich dünn ist die Studienlage für das Themenfeld der Auswirkungen der Plastikverschmutzung auf die Biodiversität. Zwar gibt es einige Studien etwa zur Toxizität von Plastik, zur Veränderung von Lebensräumen und Ökosystemen sowie zur Verdriftung von Arten. „Es geht uns darum, den Blick auf Plastik als ausschließliches Müllproblem wegzuleiten. Plastik verursacht nicht nur ein Entsorgungs- und Abfallmanagementproblem, sondern der gesamte Lebenszyklus beginnend von der Rohstoffgewinnung muss betrachtet werden“, sagt Autor und UFZ-Hydrogeologe Dr. Christian Schmidt. Über verschiedene Mechanismen trage es auch zu einer Verschärfung des Klimawandels und des Biodiversitätsverlusts bei. Deshalb sollten in Bezug auf Plastik die Umweltverschmutzung, der Klimawandel und der Biodiversitätsverlust übergreifend in den Blick genommen werden.

Für den benötigten Perspektivwechsel hin zu übergreifenden globalen Lösungen ist es deswegen aus Sicht der UFZ-Forschenden zentral, stärker auf internationale Regularien zu setzen. „Man weiß mittlerweile, dass rund 16.000 Chemikalien in Plastik vorkommen. Zu über 4.200 von ihnen ist bekannt, dass sie in der Umwelt langlebig sind, sich in Lebewesen anreichern, über weite Strecken transportiert werden oder ein Gefährdungspotenzial von ihnen ausgeht“, sagt Annika Jahnke. Die wenigsten von ihnen sind derzeit reguliert. Viele dieser Stoffe könnten durch weniger problematische Stoffe ersetzt werden, die dieselbe Funktion erfüllen.

Empfehlungen wie diese will Annika Jahnke gemeinsam mit der UFZ-Ökotoxikologin Dr. Dana Kühnel als Teil des Netzwerks „Scientists' Coalition for an Effective Plastics Treaty“ in die Verhandlungen zum globalen UN-Plastikabkommen einbringen, die vom 25. November bis 1. Dezember 2024 in Busan (Südkorea) stattfinden. Dort will die Staatengemeinschaft in der finalen Sitzung ein weltweites Vertragswerk beschließen, das unter anderem die Neuproduktion von Plastik verringern und gefährliche Plastikchemikalien reduzieren soll. „Wichtig ist, dass man künftige Vertragswerke mit der Klima- und der Artenschutzgesetzgebung harmonisiert, da Plastik in alle Richtungen wirkt. Dafür müssen Plastik und assoziierte Chemikalien reguliert werden“, sagt Dana Kühnel.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.