Einbindung der Grünen Infrastruktur in die Raumempfindlichkeitsanalyse

Abstracts

Vor allem durch den Neu- und Ausbau von Straßen und Schienenwegen, die sogenannte „graue“ Infrastruktur, werden zunehmend bestehende Biotopverbindungen und zusammenhängende Freiräume zerschnitten und in ihrer ökologischen Austauschfunktion beeinträchtigt.

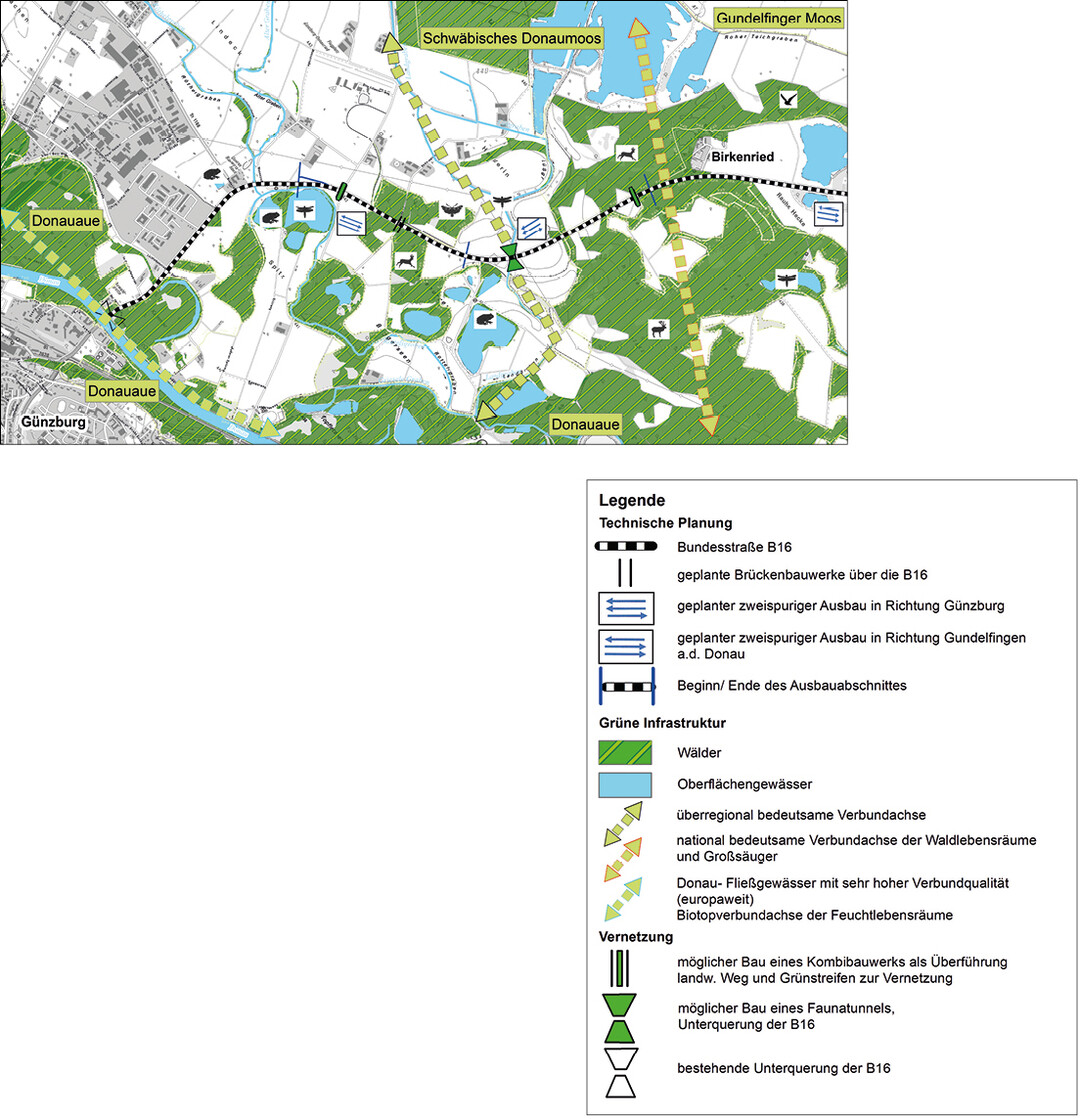

In diesem Beitrag wird dargestellt, wie das Bundeskonzept der Grünen Infrastruktur in Straßenplanungen, hier konkret beim Ausbau von bestehenden Straßen, eingebunden, berücksichtigt und umgesetzt werden kann. Neben dem Erhalt der bestehenden Grünen Infrastruktur gilt es Biotopverbindungen neu zu schaffen und bestehende Vernetzungen zu stärken. Anlass für die konkrete Untersuchung im Bereich der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen an der Donau war die frühzeitige Beauftragung dieser Thematik durch das zuständige Staatliche Bauamt in Krumbach im Rahmen einer Raumempfindlichkeitsuntersuchung für einen dreistreifigen Ausbau im Bestand.

Integration of Green Infrastructure into Spatial Sensitivity Analysis – the extension of the B16 between Günzburg and Gundelfingen along the Danube

The construction and extension of roads and railway tracks, called grey infrastructure, is more and more the reason for fragmentation of natural areas and for influencing their ecological exchange-function. This article attempts to show how the concept of green infrastructure can be implemented within the planning of roads; specifically, how it can be considered in planned extensions of roads. The aim is to maintain existing green infrastructure, to create new connections, and to strengthen existing connected ecosystems. The reason for the assessment in the area of the B16 road between Günzburg and Gundelfingen an der Donau was the timely assignment of this topic by the local construction authority in Krumbach, which is responsible for this section of the B16; this was part of an area sensitivity assessment for widening the existing road to three lanes.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Das Bundeskonzept der Grünen Infrastruktur (BfN 2017a) stellt ein Konzept des räumlichen Naturschutzes dar, welches deutschlandweit Flächen ausweist, die eine besondere Funktion für den Erhalt der biologischen Vielfalt erfüllen. Ziel des Bundeskonzeptes ist es, Lebensraumnetze, Biotopverbünde, Achsen der Vernetzung und Engstellen der Grünen Infrastruktur auf Bundesebene aufzuzeigen. So wird der von der EU 2013 beschlossenen „Strategie zur Förderung der Grünen Infrastruktur in Europa“ Rechnung getragen.

Vor allem durch die technische Infrastruktur werden Flächen verbraucht und Barrieren geschaffen, sodass einst zusammenhängende Lebensräume zerschnitten werden und die Austauschbeziehungen innerhalb einer Population einer Art nicht mehr stattfinden können. Das Bundeskonzept der Grünen Infrastruktur stellt in diesem Zusammenhang die Grundlagen bereit, um im Rahmen von linearen Planungs- und Bauvorhaben der Infrastruktur (Straße und Schiene) frühzeitig Engstellen und bestehende Lebensraumverbindungen zu erkennen, sodass Maßnahmen zur Vernetzung ergriffen und Eingriffe in besonders sensible Bereiche vermieden werden können.

Im Bereich bestehender Straßen mit Barrierewirkung lassen sich bei Ausbauvorhaben die bestehenden Belastungen in bedeutsamen Verbundkorridoren minimieren, indem man an sinnvollen Stellen Querungshilfen einplant. Das Skript „Grünbrücken, Faunatunnel und Tierdurchlässe – Anforderungen an Querungshilfen“ (BfN 2017b) zeigt, wie Querungshilfen geplant werden, um eine Lebensraumzerschneidung durch die Verkehrswege zu vermindern.

Im Rahmen des geplanten dreistreifigen Ausbaus der B16 zwischen Günzburg und der Anschlussstelle Peterswörth (bei Gundelfingen an der Donau, Bayern), fand als Voruntersuchung eine Raumempfindlichkeitsanalyse statt, um die optimale Lage eines zusätzlichen Fahrstreifens zu bestimmen. Dabei wurden im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen zur Raumempfindlichkeit die Auswirkungen auf das Bundeskonzept der Grünen Infrastruktur überprüft und Vorschläge zur Wiedervernetzung getrennter Teillebensräume ausgearbeitet.

2 Datengrundlagen

Das Bundeskonzept der Grünen Infrastruktur (BfN 2017a) stellt mehrere Grundlagen für die Planung zur Verfügung. Es werden die prioritären Abschnitte und Engstellen der Vernetzung, bestehende Lebensraumnetze, Funktionsräume und Verbundkorridore auf Bundesebene dargestellt.

Neben den Grundlagen des Bundeskonzepts der Grünen Infrastruktur (BfN 2017a) dienten die bestehenden Schutzgebiete nach § 20 ff. BNatSchG und die Natura-2000-Gebiete (nach § 31 ff. BNatSchG) als Basis für die Beurteilung besonders erhaltenswerter Gebiete. Weitere Aufschlüsse gaben das Arten- und Biotopschutzprogramm, die Artenschutzkartierung, die amtliche Biotopkartierung und eigene Erfassungen im Untersuchungsgebiet (BayLfU).

3 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich vom Stadtrand von Günzburg an der Donau bis zur Anschlussstelle nach Peterswörth südlich von Gundelfingen an der Donau (Überblick Abb. 1 und Abb. 2). Gemäß der naturräumlichen Gliederung vonMeynen & Schmithüsen(1953) befindet sich das Bearbeitungsgebiet im Naturraum 045 Donauried.

Das vom Bundesamt für Naturschutz erarbeitete Konzept „Grüne Infrastruktur“ (BfN 2017a) weist verschiedene Biotopverbünde, Lebensraumnetze und Korridore in der Bundesrepublik aus. Eine bedeutende Lebensraumachse in Deutschland stellt die Donau mit ihren begleitenden Auwäldern dar. Die Donauaue im Bereich von Günzburg weist noch Reste von Auwaldbeständen mit einzelnen Altwasserarmen auf, ist jedoch durch die bestehende Bundestraße B16 zerschnitten und durch den zunehmenden Verkehr immer mehr belastet (Abb. 1).

Das Untersuchungsgebiet ist gekennzeichnet durch die Auwälder an der Donau mit bedeutenden Feuchtlebensräumen (Abb. 3). Hier sind großflächig äußert wertvolle Lebensräume zu finden, die eine besonders hohe Vernetzungsfunktion einnehmen. Auch in den angrenzenden Bereichen sind hochwertige Waldbestände ehemaliger Auwälder mit hohem Altbaumbestand vorhanden, die eng im Wechsel zu beweideten Wiesen und Gewässern stehen.

Im näheren Umfeld finden sich zahlreiche Stillgewässer, vorwiegend Baggerseen, die durch den Kiesabbau entstanden sind. Diese stellen Trittsteinbiotope zwischen Donau und dem nördlich von Günzburg liegenden Schwäbischen Donaumoos dar (Abb. 4). Neben der Donau als bedeutsame Verbundachse der Feuchtlebensräume läuft eine nach dem Bundeskonzept der Grünen Infrastruktur ausgewiesene Achse der Waldlebensräume und der Großsäuger bei Birkenried durch das Untersuchungsgebiet (Abb. 1). Sie stellt einen besonderen Verbundkorridor dar, der die Alpen über das Voralpenland mit der Schwäbischen Alb verbindet. Außerdem kann die Verbundachse für die Verbreitung der Wildkatze eine entscheidende Rolle spielen (BUND, Wildkatzenwegeplan). Die Wildkatze wurde im Untersuchungsgebiet bisher jedoch noch nicht nachgewiesen. Neben diesen zwei Verbundachsen befinden sich mehrere bedeutende Feuchtlebensräume im Untersuchungsgebiet. So stellt vor allem der Landgraben eine bedeutende Verbundachse zwischen dem Leipheimer und Gundelfinger Moos und der Donauaue im regionalen Zusammenhang dar (Abb. 5). Dort wurden Bachmuschel und Hellblaue Azurjungfer nachgewiesen (Büro Sieber 2018). Zwischen Emmausheim und dem Maxfelderhof wird immer noch Kiesabbau betrieben. Es befinden sich dort zahlreiche Stillgewässer, die Bedeutung für Rast- und Zugvögel besitzen und Lebensräume für den Biber bieten.

Aufgrund der vielfältigen Ausstattung des Untersuchungsgebiets mit Auwäldern, Feldgehölzen, Stillgewässern, offenen Wiesen- und Ackerflächen wurden zahlreiche wertgebende Vogelarten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen (Büro Sieber, 2018). So bieten vor allem die Altholzbestände Lebensraum für Höhlenbrüter wie Halsbandschnäpper und Mittelspecht. Bei Birkenried wurden unter anderem auch Rot- und Schwarzmilan sowie der Waldkauz erfasst. In den großräumigen Ackerflächen vor der Anschlussstelle nach Peterswörth wurden zahlreiche Bodenbrüter wie Feldlerche, Kiebitz und Wiesenschafstelze nachgewiesen. Neben den wertgebenden Vogelarten kommt die Zauneidechse regelmäßig in den Böschungsbereichen vor. Es wurde eine hohe Aktivität der Fledermäuse nachgewiesen, so wurden mehrere baumhöhlenbewohnende Arten unter anderem Fransenfledermaus und Großer Abendsegler erfasst. Hinsichtlich der Artenausstattung und der Empfindlichkeit der Lebensräume sind die Waldlebensräume, vor allem Altbäume mit hohem Potenzial an Höhlen und Spalten, und der Landgraben als besonders sensibel einzustufen, zumal sie auch unmittelbar an die B16 angrenzen. Direkte Eingriffe in Stillgewässer sind dagegen nicht gegeben.

4 Berücksichtigung der Grünen Infrastruktur in der Straßenplanung

Die bestehende Grüne Infrastruktur wurde frühzeitig im Prozess der Straßenplanung für den dreistreifigen Ausbau berücksichtigt. So wurde von Beginn an der Bereich der Donauaue mit den Auwäldern von der Ausbauplanung ausgenommen, da dieser Bereich besonders hochwertig ist und eine hohe Bedeutung für die Vernetzung einnimmt. Der geplante zusätzliche Fahrstreifen, die geplanten Anschlussstellen und die Überführungsbauwerke über die B16 wurden schon im Vorfeld in möglichst konfliktarmen Bereichen geplant, um Eingriffe zu vermeiden. Für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr sind mehrere Überführungen von Wegen notwendig. Damit eine zusätzliche Zerschneidung der Landschaft vermieden wird, sind nach Möglichkeit die Überführungen der landwirtschaftlichen Wege mit den geplanten Anschlussstellen zu kombinieren.

Um einhergehende Verschlechterungen in der Durchgängigkeit der Lebensräume zu mindern, die durch den zusätzlichen Fahrstreifen an der B16 entstehen, wurden Querungshilfen an zwei Stellen vorgesehen. Da Querungshilfen wie Brückenbauwerke ebenfalls einen Eingriff darstellen können und da im Untersuchungsgebiet viele Gräben vorkommen, bieten sich Unterquerungen der B16 als geeignetes Mittel an, um Biotopverbundachsen zu erhalten.

Der Landgraben wird aktuell unter der zweispurigen B16 hindurchgeführt (Abb. 6). Er besitzt eine hohe Bedeutung als Lebensraum für wassergebundene Tiergruppen wie Amphibien und Libellen. Im Zuge eines dreispurigen Ausbaus in diesem Bereich könnte die bestehende Unterführung optimiert werden, sodass neben dem eigentlichen wasserführenden Graben ein Grünstreifen angelegt wird. Durch Aufweitung der Unterführung sowohl in der lichten Höhe als auch in der Breite kann ein neuer Korridor und Durchgang geschaffen werden. Ein naturnah gestaltetes Ufer mit Leitstrukturen und Verstecken ermöglicht einem weiten Artenspektrum den Durchgang (Abb. 7).

Bei der Gestaltung der Unterführung spielen die Lichtverhältnisse eine entscheidende Rolle. Dunkle Unterführungen werden von vielen Arten gemieden, daher sollte Licht am Ausgang erkennbar sein, der Portalbereich hell gestaltet werden und die Unterführung sollte möglichst hoch dimensioniert werden. Wenn sich ein durchgängiger bewachsener Grünstreifen in der Unterführung bilden kann, sind die Lichtverhältnisse für viele Arten optimal gestaltet.

Im Bereich der national bedeutsamen Verbundachse der Waldlebensräume und Großsäuger im Bereich Birkenried wird eine Kombination aus Überführung für einen Wirtschaftsweg mit Grün- und Gehölzstreifen als Möglichkeit gesehen, den Bereich auch zukünftig für Großsäuger überquerbar zu halten. In der Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und der Höheren Naturschutzbehörde bei der Regierung von Schwaben in Augsburg wurde der Begriff des „Kombibauwerks“ geprägt.

Der Wirtschaftsweg sollte möglichst an den Rand der Überführung gelegt werden, um eine ungestörte Querung der Arten im angrenzenden Gehölzstreifen als Fortsetzung des Waldes zu ermöglichen. In Anlehnung an das BfN-Skript 522 (BfN 2019) soll der Weg an den Rand auf die Sonnenseite der Grünbrücke etwas vertieft gelegen und mit einem großen Abstand zu den Gehölzen umgesetzt werden (Abb. 8). Damit die Grünbrücke genutzt wird, sollte der Jagdbetrieb im Umfeld der Grünbrücke eingestellt werden.

Bei der Ausgestaltung der Überführung sind die entsprechenden Anforderungen an die Querungshilfen zu beachten. Anleitungen dazu finden sich im BfN-Skript 465 (BfN 2017b) sowie in der neuesten Veröffentlichung Skript 522 „Grünbrücken, Faunatunnel und Tierdurchlässe“ von Heinrich Reck und anderen (BfN 2019).

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden mit dem Bundesamt für Naturschutz abgestimmt. Dabei hat das Bundesamt „sehr begrüßt, dass im Vorfeld der Erstellung des Straßenentwurfs sowie des Landschaftspflegerischen Begleitplanes für den Ausbau der B16 bei Günzburg das zuständige Straßenbauamt dies berücksichtigten will“ (BfN, briefl. Mitt. 2018).

Mit der vorliegenden Untersuchung wurden frühzeitig die Möglichkeiten zur Optimierung der Vernetzung im Zuge des Straßenausbaus in dieser laut Bundesamt „national bedeutsamen Achse der Waldlebensräume/Großsäuger“ recherchiert. Der Untersuchungsraum „stellt eine der wenigen Verbundachsen für diesen Anspruchstyp dar, der die Alpen über das Voralpenland mit der Schwäbischen Alb verbindet bzw. potenziell verbindet, und steht damit im funktionalen Zusammenhang mit der Grünbrücke über die A8 im Scheppacher Forst“ (BfN, briefl. Mitt. 2018).

5 Ergebnisse, Schlussfolgerungen

Das politische Ziel, die Grüne Infrastruktur in der Bundesrepublik bei künftigen Planungen und Entscheidungen zu berücksichtigen, war dringend notwendig, besonders wenn man bedenkt, dass die entsprechenden, in der Bundesrepublik noch vorhanden Räume immer wieder einem enormen Flächendruck ausgesetzt waren und immer noch sind. Das Konzept der Grünen Infrastruktur bildet eine hervorragende Grundlage für die Vernetzung unserer Naturräume und deren Biotopstrukturen. Entscheidend wird allerdings sein, inwieweit Maßnahmenträger bei ihren Planungen bereit sind, diese Ziele zu berücksichtigen und ernsthaft in den Planungsprozess einzubinden.

Die frühzeitige Beauftragung des Staatlichen Bauamts Krumbach, diese Untersuchung im Rahmen der Raumempfindlichkeitsabschätzung zu erarbeiten, gewährleistet, dass die Thematik der Grünen Infrastruktur bei der weiteren Konkretisierung der Ausbauplanung berücksichtigt werden kann.

Somit wurde bereits bei der Raumempfindlichkeitsuntersuchung die Störung bestehender Vernetzung untersucht. Vermeidungsmaßnahmen und Lösungsmöglichkeiten zur Minderung bestehender Zerschneidungen und Unterbrechungen der Durchgängigkeit der Donauauwälder als Teil der Grünen Infrastruktur wurden erarbeitet und dargestellt. Die bestehende Waldlebensraumachse für Großsäuger soll durch ein entsprechendes Überführungsbauwerk auch zukünftig erhalten werden. Damit ist die potenzielle Ausbreitung der Wildkatze über diesen Korridor gewährleistet. Der bestehende Durchlass des Landgrabens kann im Rahmen des Ausbaus der B16 durch die entsprechenden Maßnahmen aufgeweitet und optimiert werden, um die Durchgängigkeit der Feuchtlebensräume zu verbessern.

Im Rahmen der Raumempfindlichkeitsanalyse konnten so schon frühzeitig im Planungsprozess Konfliktbereiche ermittelt werden. Damit wurden in einem frühen Planungsstadium die Belange des Natur- und Artenschutzes herausgearbeitet, die es bei der weiteren Entwurfsplanung zum Ausbau zu berücksichtigen gilt. Es wurde ein übergeordnetes Konzept zur Vernetzung erarbeitet, das seine Umsetzung in der späteren Planfeststellung zu den einzelnen Abschnitten im Rahmen der Bearbeitung der Landschaftspflegerischen Begleitplanung findet. So kann in den einzelnen Planungsabschnitten die Herstellung der Grünbrücke bei Birkenried und die Umgestaltung der Unterführung des Landgrabens erfolgen. Trotz der Umsetzung in den einzelnen Abschnitten wird damit der Gesamtüberblick gewahrt und die Belange der grünen Infrastruktur können frühzeitig in den Planungsprozess eingebunden werden.

Die im dargestellten Beispiel vorgestellte Berücksichtigung des Konzepts der Grünen Infrastruktur, wie sie das Bundesamt für Naturschutz versteht, wird daran zu messen sein, ob es gelingt, in den nächsten Planungsschritten beim Ausbau der B16 im bayerisch-schwäbischen Donautal die erläuterten Maßnahmen aufzugreifen und letztendlich auch planungsrechtlich zu fixieren.

Literatur

BayLfU (Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2017a): Amtliche Biotopkartierungen.

Artenschutzkartierung Bayern – Datenauszug vom 01.05.2017.

– (2017b): Arten- und Biotopschutzprogramm.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2017a): Bundeskonzept Grüne Infrastruktur. Grundlagen des Naturschutzes zu Planungen des Bundes (BKGI). Bonn.

– (2017b): Grünbrücken, Faunatunnel und Tierdurchlässe. Anforderungen an Querungshilfen. BfN-Skripten 465. Bonn.

– (2019): Grünbrücken, Faunatunnel und Tierdurchlässe. Anforderungen an Querungshilfen. BfN-Skripten 522. Bonn.

Büro Sieber (2018): Zusammenfassung der durchgeführten faunistischen Kartierungen vom 26.11.2018.

Fazit für die Praxis

- Voruntersuchungen im Straßenbau stellen ein geeignetes Mittel dar, um die Inhalte der Grünen Infrastruktur schon frühzeitig in den Planungsprozess zu integrieren.

- Das Bundeskonzept der Grünen Infrastruktur ist vor allem bei linearen Infrastrukturmaßnahmen entscheidend, da hier großflächig bestehende Freiräume zerschnitten werden.

- Auch bei bestehenden Barrierewirkungen durch Straßen können im Rahmen des Ausbaus Verbesserungen oder eine Wiederherstellung der Vernetzungsfunktionen erreicht werden.

- Querungshilfen sind dem Standort und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Kontakt

Simone Gröll , B. Eng. Landschaftsplanung, arbeitet seit 2016 bei Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten. Studium Landschaftsplanung und Naturschutz HfWU Nürtingen-Geislingen von 2012 bis 2016.

Ulrich von Spiessen , Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt/Stadtplaner, ist Team- und Projektleiter für die Bereiche Stadtplanung, Bauleitplanung, Landschaftsplanung und Landschaftspflegerische Begleitplanung bei der Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten GmbH. Studium der Landschafts- und Freiraumplanung an der TU Berlin, von 1987 bis 2010 Lehrauftrag an der Fachhochschule Weihenstephan im Fachbereich Landschaftsarchitektur, zwischen 1998 und 2001 Beisitzer im Präsidium des Bundes-BDLA, von 1992 bis 1997 Geschäftsführer des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA), Landesverband Bayern.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.