Aufbruch in die Demokratie

Nicht erst seit Fridays for Future ist die Jugend aktiv, um auf die Versäumnisse im Natur- und Umweltschutz aufmerksam zu machen. Die Ursprünge der organisierten Naturschutzjugend liegen inzwischen über 50 Jahre zurück. Klaus Ruge, Biologe und langjähriger Leiter der Vogelschutzwarte Baden-Württemberg, wagt einen Rückblick auf die Anfänge.

- Veröffentlicht am

Im September 1970, also vor gut 50 Jahren, trafen sich die Landesjugendleiter – so hießen damals die heutigen Landesjugendsprecher – des NABU in der Vogelschutzwarte Frankfurt zum ersten Mal. Gemeinsam wollten sie Umwelterziehung im NABU – damals noch unter dem Namen „Deutscher Bund für Vogelschutz“ (DBV) – vorantreiben, wollten altes Denken durchbrechen, wollten demokratische Strukturen wenigstens im Jugendbereich einrichten.

In Frankfurt wählten sie den Landesjugendleiter aus Baden-Württemberg, Klaus Ruge, zum Bundesjugendsprecher (zunächst kommissarisch). Ein erstes äußeres Zeichen für mehr Demokratie war es, die Leiter als „Sprecher“ zu bezeichnen.

Der erste Bundesjugendsprecher war dem Jugendalter zwar schon entwachsen, doch das sollte sich als hilfreich erweisen: In den ersten Jahren der „DBV Jugend“ war es nur nützlich, jemanden an der Spitze zu haben, dessen Ansichten man nicht einfach als „jugendliche Unkenntnis“ abtun konnte, gaben doch auch im DBV, wie an vielen Orten Deutschlands, Menschen den Ton an, die noch in preußischer Tradition aufgewachsen waren. Es galt hierarchische Ordnung, in der eine eigenwillige Jugend keinen Platz hatte.

Politische Ambitionen

Denn immer mehr Jugendliche wollten nicht nur beim Vogelfüttern helfen, sie forderten zunehmend „die Erziehung kritischer Persönlichkeiten, welche die Bedeutung der Umwelt für den Menschen begreifen und die biologisches Denken gelernt haben“ (Ruge 1971). Mehr und mehr Jugendliche wollten Naturschutz als soziale, als politische Aufgabe verstanden wissen (Ruge 1974). Das brachte dem Bundesjugendsprecher den Vorwurf ein, „Verführer der Jugend“ zu sein.

Politik jenseits des Vogelschutzes nämlich hatte im Vogelschutz des DBV keinen Platz: Es wurde gesagt, sie mache den Naturschutz „unrein“’. Zur Kernenergie äußerte sich der DBV damals nur, wenn durch den Bau eines Kernkraftwerks schutzwürdige Gebiete betroffen waren. Das Präsidium ließ verlauten, die Hauptaufgabe des DBV seien Arten- und Biotopschutz. Stellungnahmen, wie später zur Startbahn West oder zum Verkehr, würden die politische Neutralität verletzen.

Dies vorweg: Die führenden Köpfe im DBV sahen die gesellschaftliche Notwendigkeit für Natur- und Umweltschutz sehr wohl – aber nicht als Aufgabe des DBV. Dessen politische Tätigkeit sollte sich ausschließlich auf Maßnahmen mit direktem Bezug zur Vogelwelt konzentrieren. Bei der Jahreshauptversammlung des DBV 1971 in Köln lauteten die Eingangssätze des Referenten Dr. H. J. Bauer unter dem Titel „Naturschutz und Umweltschutz – Lage und Aussicht“: „Warum ist eigentlich das lautstarke Umweltgeschrei erst vor etwa 1,5 Jahren plötzlich ausgebrochen, obwohl die Umweltkrise und Umweltkatastrophe von Fachleuten seit Jahrzehnten angekündigt wurde?“

Doch die Jugendlichen wollten Verantwortung übernehmen und nicht nur auf Anweisung Nistkästen reinigen. Und sie haben es auch getan: Sie arbeiteten später in Landesvorständen, als Landesvorsitzende, wurden Landtagsabgeordnete, Staatssekretäre oder gar Minister.

Schon ein Jahr nach dem ersten Treffen erarbeiteten die Landesjugendsprecher ein „Arbeitsprogramm der DBV-Jugend“. Viele Erwachsene regte das zu erheblichem Widerspruch an. Sahen doch die Jugendlichen wichtige Aufgaben im technischen Umweltschutz, bei der Energiegewinnung, beim Luft- und Wasserschutz und in der Form unseres Wirtschaftens. Außerdem zählten Selbstständigkeit und politische Aktionen zu ihren Zielen.

Die Jugend kämpft um ihre Stimme

Nach diesem Weckruf wurden an vielen Orten Jugendgruppen und Landesjugenden gegründet und gemeinsame Jugendlager veranstaltet. Der Bundesjugendsprecher schrieb Aufsätze für die verschiedenen DBV-Organe. Er reiste von Bundesland zu Bundesland, um die Ideen zeitgemäßer Jugendarbeit im DBV zu verbreiten. Mit Erfolg: 1974 beschloss eine außerordentliche Bundesvertreterversammlung (BVV) die Aufnahme des Bundesjugendsprechers mit Sitz und Stimme in das Präsidium.

All das verlief friedlich und wurde vom Präsidium mit Wohlwollen betrachtet. Doch als die Jugendlichen eine eigene Satzung forderten, wurde das vehement abgelehnt. Der Satz „Die DBV-Jugend versteht sich als eigenständige Jugendorganisation des Deutschen Bundes für Vogelschutz“ stieß auf Unverständnis. Doch eine eigene Jugendsatzung war die Voraussetzung, dass die DBV-Jugend als Einrichtung der Jugendpflege anerkannt wurde und damit auch Zugang zu öffentlichen Mitteln hatte.

Die Jugend suchte das Gespräch mit den Erwachsenen – vergeblich. Man nahm das Streben der jungen Leute nach mehr Wahrnehmung ihrer Belange nicht ernst. Das eindrücklichste Beispiel war der Naturschutztag in Kassel 1982. Zu den Veranstaltungen der Erwachsenen waren gerade einmal 200 Leute erschienen. Beim gleichzeitig stattfindenden Jugendnaturschutztag im benachbarten Immenhausen kamen 600 Jugendliche aus ganz Westdeutschland, allein 200 vom DBV. Die Jugend hatte vier Erwachsene zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Keiner der Eingeladenen erschien auf dem Podium. Nicht einmal abgesagt hatten sie!

Daraufhin kam es zu erheblichen Auseinandersetzungen, die in der „Zeitschrift für Natur- und Umweltschutz“, der Zeitschrift der DBV-Jugend in Nordrhein-Westfalen,in harschen Artikeln ihren Ausdruck fanden: „Man möchte nicht über gemeinsame und unterschiedliche Positionen mit uns diskutieren, unsere Meinungen interessieren in den traditionellen und etablierten Naturschutzverbänden nicht.“(Flasbarth 1982)

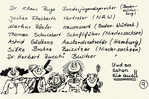

Die Jugendlichen ließen sich von so viel Gegenwind aber keineswegs ausbremsen. Stattdessen bauten sie mit Stefan Rösler im März 1982 in Straßburg bei einem internationalen Jugendseminar die internationale Arbeit auf und organisierten im November 1982 ihren ersten Bundeskongress. Im hessischen Wixhausen erarbeiteten sie ein Grundsatzprogramm, eine eigene Satzung und wählten den ersten DBV-Bundesjugendvorstand.

Klaus Ruge wurde als Bundesjugendsprecher bestätigt. Jochen Flasbarth wurde in einer „friedlichen“ Flügel-Abstimmung sein Stellvertreter, der unterlegene Markus Rösler wurde wie vorher gemeinsam abgesprochen Schatzmeister im siebenköpfigen Bundesjugendvorstand. Schwerpunkt des ersten Bundeskongresses waren jedoch zahlreiche Fachvorträge und Resolutionen zu Pressearbeit und Amphibienschutz, Dritte-Welt-Problematik und Rhein-Main-Donau-Kanal.

Erklärtes Ziel: eigene Jugendsatzung

Vom Präsidium – übrigens 1983 noch ein reiner Männerclub – wurde verkündet, man wolle keinen Staat im Staate. Die Jugendlichen jedoch wollten gar nicht Staat im Staate sein. Auch den DBV wollten sie nicht verlassen. Sie wollten nur die Möglichkeit haben, mit eigenen Ideen und Veranstaltungen an die Öffentlichkeit zu gehen, an die Presse. Wenn nötig, wollten sie auch mit einem Bundesminister sprechen.

Ja, die DBV-Jugend wollte unbequem sein. Sie wollte durch ihre Fragen das „Establishment“ im Verein zur Auseinandersetzung mit den Anforderungen und Möglichkeiten des demokratischen Staats herausfordern. Sie nahmen nach Information des Präsidiums, aber ohne Absprache mit den „Alten“ Termine in Bundesministerien wahr und forderten beispielsweise 1983 im Bundeslandwirtschaftsministerium die Gründung eines eigenständigen Umweltministeriums (Ruge, Flasbarth, Rösler). Das DBV-Präsidium griff Beschwerden aus dem Bundesministerium auf und übte Druck auf die Jugendlichen aus, künftig nur noch mit dem Präsidium abgestimmte Positionen zu vertreten. Das lehnte die Jugend ab.

Zum Glück gab es im DBV auch Erwachsene, die ähnlich wie sie dachten. So schrieb Herbert Zucchi am 31. Oktober 1983 in einem Brief: „Was wollen wir eigentlich? Wollen wir, dass alles so weitergeht wie bisher inklusive Naturzerstörung, Artenausrottung, vielleicht Menschheitsausrottung? Wollen wir eine Jugend, die nach neuen Wegen sucht und sie vielleicht eines Tages findet? Dann müssen wir aber unserer Jugend im DBV genügend Raum für Kritik und eigene Wege lassen.“

Wolfgang Erz vermerkt nach einem Gespräch zwischen dem Deutschen Naturschutzring (DNR) und Jugendvertretern am 26. März 1983: „Diese kritische Grundhaltung der Jugendlichen, die ganz offensichtlich vom konstruktiven Willen zum Mitmachen getragen ist, ist voll zu begrüßen. Diese Haltung, wie auch die Bereitschaft zum Mitmachen, müssen in der Arbeit des DNR wie der einzelnen Verbände berücksichtigt, gefördert und umgesetzt werden.“

Schon zuvor hatte der Bundesjugendsprecher in seinem Bericht an die Delegierten verkündet: „Wenn wir kritisch als links ansehen – gut, dann sind die Jugendlichen eben der linke Flügel des DBV. Aber hüten Sie sich davor, diesen Flügel mundtot zu machen. Die jungen Menschen und eben gerade jene, die sich besonders einsetzen, werden einst die Führung im DBV übernehmen.“

Und so geschah es – viele der lauten Stimmen von „damals“ spielen heute in Politik und Naturschutz eine wesentliche Rolle: Jochen Flasbarth beispielsweise als Staatssekretär im Umweltministerium, Josef Tumbrinck als Unterabteilungsleiter Naturschutz im Bundesministerium für Umwelt, Markus Rösler im Landtag Baden-Württemberg für das Bündnis90/Die Grünen, Christian Chwallek als stellvertretender Landesvorsitzender im NABU NRW und nicht zuletzt Eckhard Jedicke als Professor für Landschaftsentwicklung in Geisenheim und wissenschaftlicher Herausgeber der Zeitschrift Naturschutz und Landschaftsplanung. Dazu passt dann auch der Satz von Jean Cocteau: „Es gibt keine schöpferische Tätigkeit ohne Ungehorsam.“

Die Jugend wird politisch

Am 16. April 1983, während der Bundesvertreterversammlung in Münster, sollte die umstrittene Jugendsatzung endlich verabschiedet werden – so der Wunsch der jungen Menschen. Jedoch: Es schien wahrscheinlich, dass die Jugendsatzung nicht ausreichend Zustimmung erhielte. Der Jugend gelang es aber, so viele aufgeschlossene Vertreter zu überzeugen, nach Münster zu kommen, dass der konservative Flügel unterlegen war und die Jugendsatzung angenommen wurde.

Im November 1983 lud die DBV-Jugend in Hamburg zu ihrem Bundeskongress ein. Dort wurde Jochen Flasbarth zum neuen Bundesjugendsprecher gewählt. Der „Erlebte Frühling“, eine Mitmachaktion, wurde beschlossen. Die Anregung hatte Martin Rösler aus Österreich mitgebracht.

Aber die Jugend handelt 1983 auch politisch. Sie verabschiedet Resolutionen gegen die Nachrüstung und zur Außen- und Friedenspolitik, und sie setzt sich für bundesweite Protestaktionen ein gegen Ölbohrungen des Texaco-Konzerns im Nationalpark Wattenmeer.

Das ist dann aber offenbar zu viel Politik: Das Präsidium will den neu gewählten Bundesjugendsprecher aus dem DBV ausschließen und die gerade erst auch von der BVV in Münster angenommene Jugendsatzung kippen. Dazu ist natürlich eine Bundesvertreterversammlung nötig.

Eingeladen wird ins Hotel Sheraton bei der Startbahn West, an einen Ort, der für Jugendliche nicht erschwinglich ist. Doch die DBV-Jugend lässt sich so einfach nicht ausbooten: Der hessische Landesjugendsprecher Fritz Jauker, wie viele Landesjugendsprecher später DBV-Landesvorsitzender, organisiert eine Feldküche. So gibt es für Jugendliche wenigstens preiswertes Essen.

Er ist es auch, der das Präsidium warnt, in Frankfurt die Aufhebung der Jugendsatzung durchzusetzen. Sollte diese gekippt werden, so schließt sein Brief, „befürchte ich mehr als nur Scherben einer missglückten Verbandspolitik: Es wäre das öffentliche Eingeständnis, zu einer zeitgemäßen Naturschutzpolitik nicht willens und nicht in der Lage zu sein.“

Sieg der Vernunft

Die Warnung kommt an: Das Ausschlussverfahren findet nicht statt, auch nicht die beantragte Aufhebung der Jugendsatzung. Einige Landesverbände unterstützen die Jugendlichen sogar. Willy Bauer, der stellvertretende Präsident, meint: „Die Vorstände und das Präsidium sollten mühelos in der Lage sein, mit jedem noch so bunten Vogel, der ihnen ins Nest gesetzt wird, fertig zu werden.“

Die DBV-Jugend, die sich 1987 in Naturschutzjugend umbenennen wird, hat sich in der Folge stetig entwickelt und wird politischer denn je: die Ostseekutteraktion, die Fahrradstaffel gegen den „verkehrten Verkehr“, die Kritik an der Stationierung von Atomsprengköpfen in Deutschland (Nato-Doppelbeschluss) sind Ausdruck dieses Denkens.

Frischer Wind

1984 löst Berndt Heydemann von der Universität Kiel den „alten“, bereits seit 1969 amtierenden Präsidenten Dr. Claus König ab. Bei seiner Antrittsrede erklärt er in Anwesenheit von Horst Stern, vor allem das Engagement der Jugend sei es gewesen, das ihn bewogen habe, für das Amt des DBV-Präsidenten zur Verfügung zu stehen. Der Grundstein für einen modernen, auf Zukunft gerichteten Naturschutzverband ist gelegt.

Heydemann legt allerdings ein so atemberaubendes Tempo der Verbandsentwicklung vor, dass ihm die Mehrheit – insbesondere aus dem eher konservativen und traditionell mitgliederstärksten Landesverband Baden-Württemberg – nicht folgt. Schon im Herbst 1984 kommt es zum Eklat mit Misstrauensantrag. Hans Scholten, der sehr jugendfreundliche Landesvorsitzende aus NRW, wird bis 1988 neuer DBV-Präsident. Schon 1986 wird die Verbandszeitschrift „Wir und die Vögel“ in „Naturschutz heute“ umbenannt und eine Bundesgeschäftsstelle in der damaligen Hauptstadt Bonn eingerichtet.

Ohne Zweifel, der Aufbruch der DBV-Jugend stand im Geiste der Revolte gegen das reaktionäre Deutschland, das noch schwer mit dem Nazi-Erbe belastet war. Vielleicht hatte Politik bei den Älteren wegen der Erfahrungen aus der Nazi-Zeit einen schlechten Ruf. Vielleicht hatten einige noch nicht gelernt, sich frei zu äußern, hatten Angst. Doch Politik ist es schließlich, die unser Leben regelt. Nur über politische Mehrheiten können wir friedlich etwas verändern, für die Erde und für uns.

Die NAJU, wie die Kinder- und Jugendorganisation des NABU inzwischen heißt, zählt heute mehr als 100.000 Mitglieder, mit vielen Ortsgruppen und Geschäftsstellen in den einzelnen Bundesländern. In der außerschulischen Umweltbildung, im Umweltschutz und im praktischen Naturschutz ist sie der führende Kinder- und Jugendverband. Mit ihren Projekten, Wettbewerben und Bildungsmaterialien bestärkt die NAJU junge Menschen darin, sich für Umweltschutz und eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Ich hoffe, den Jugendlichen von heute wird ihr kritischer Geist nicht verloren gehen.

Nachsatz

In der Zeit vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1980 war der DBV ein Naturschutzverband im althergebrachten Sinne. Gewiss, die damaligen Naturschutzziele wie Schutz der Vögel einschließlich des Fütterns und allein der Erhalt ihrer Lebensräume entsprechen aus der heutigen Sicht nicht einer umfassenden Aufgabe eines Naturschutzverbands.

Doch haben die Verantwortlichen von damals eine wichtige Arbeit geleistet. Sie haben aus den vielen vereinzelten Gruppierungen einen bundesweit einheitlichen DBV geschaffen, einen DBV, der Grundlage werden konnte für einen politisch gewichtigen Verband.

Dazu beigetragen hat die 1969 geschaffene Verbandszeitschrift „Wir und die Vögel“, die nun „Naturschutz heute“ heißt. Der Schriftleiter – oder wie man heute sagt „Redakteur“ – war übrigens der damalige Bundesjugendsprecher Klaus Ruge. Etwa gleichzeitig wurde im selben Stall der „Vogel des Jahres“ erfunden. Bis heute sind beides Erfolgsmodelle.

Kontakt

Dr. Klaus Ruge ist Biologe. Er wurde 1970 zum ersten Bundesjugendsprecher der DBV-Jugend gewählt.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.