Insekten in der Kulturlandschaft

Abstracts:

Eine Ursache des Insektenrückgangs ist das Verschwinden der Lebensräume. Der kleinstrukturierte Obstanbau als Dauerkultur mit vielfältigen Strukturen (Bäume, Grünland, offener Boden) kann als Refugium wirken. Um den ökologischen Wert einer Obstfläche zu ermitteln, ist die alleinige Aufnahme von Flora und Avifauna ungeeignet. Die Untersuchung der wenig mobilen, stark flächenabhängigen Arthropoden ist indes mit hohem Arbeitsaufwand verbunden.

In unserem Projekt wurde eine intensive Erfassung der Insekten und Spinnentiere auf Basis von Individuenzahlen, Verteilung der Tiere auf Großgruppen, Artenzahlen der Käfer (einschließlich Rote Liste) und Wanzen, ihrer Diversität und den sie beeinflussenden Faktoren auf vier Erwerbsobstflächen und einer Streuobstwiese als Referenzfläche untersucht. Anhand der dort gefundenen Ergebnisse wurde ein Bewertungsbogen erstellt, welcher folgende fünf Faktorenkomplexe berücksichtigt: Sonderstrukturen, Anlagenstruktur, Beschattung, Mahdregime und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Damit lässt sich eine wahrscheinlich auf der Fläche vorkommende Biodiversität ermitteln. Die visuelle Darstellung der Einflussfaktoren mittels Netzdiagramm zeigt biodiversitätsbeeinträchtigende Faktoren und ermöglicht so Empfehlungen zur Aufwertung der Biodiversität.

Insects in cultivated landscapes – Proposed method for a simplified biodiversity assessment of orchards

One reason for the decline in insects is the disappearance of their habitats. Smallscale fruit growing as a permanent crop with diverse structures (trees, grassland, bare soil) may be a refuge for insects and spiders. To identify the ecological value of an orchard, recording only vegetation and birds is an unsuitable method. However, the recording of less mobile, area dependent arthropods requires greater efforts. In our project we carried out intensive recording insects and arachnids at four orchards and one orchard meadow as reference area; we recorded the number of individuals, distribution in large groups, number of species (Coleoptera, Heteroptera), their biodiversity (Shannon), Red Data Book species, and their influencing factors. Based on these results, we created an evaluation form, including the five following clusters of factors: separate structures; orchard structures; shading; mowing; and application of pesticides; this enables a correlation to the arthropod diversity of an orchard. The visual presentation of the influencing factors with star plots shows restricting factors on biodiversity and offers recommendations for increasing the biodiversity.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

1.1 Obstanlagen als Refugium für Insekten und andere Arthropoden?

Der Insektenrückgang ist auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen. So führt etwa der Umbau der kleinräumigen Kulturlandschaften zum Verlust von Strukturen und damit von Lebensräumen. Die heutige Landschaft mit ihren Tieren und Pflanzen ist durch Kultivierung der Naturlandschaft entstanden. Für den Erhalt der Arten der ursprünglichen Kulturlandschaft in ihrer hohen Vielfalt muss diese geschützt werden (Küster1995). Der immer größer werdende Landschaftsverbrauch für Siedlungs- und Verkehrsflächen (Fartmann2017) führt ebenso wie die Intensivierung der Landwirtschaft zur Abnahme von Lebensräumen für eine artenreiche Flora und Fauna.

Der kleinstrukturierte Obstanbau, in vielen Regionen prägend für die Kulturlandschaft, geht in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zurück. Die Kulturlandschaft Rheinhessens südwestlich von Mainz, ein Anbauschwerpunkt von Obst in Rheinland-Pfalz, stellt ein typisches Beispiel dafür dar und ist seit einigen Jahrzehnten starken Veränderungen unterworfen. Der arbeitsintensive, häufig kleinstrukturierte Obstbau wird durch maschinenbetriebenen großflächigen Ackerbau verdrängt. Nicht ackerbaugeeignete Flächen verbrachen und die natürliche Sukzession verdrängt häufig auch die Charakterarten traditioneller Obstbauflächen wie zum Beispiel Wiedehopf, Feldlerche, Blauflügelige Ödlandschrecke oder die Bombardierkäfer. Während 2007 noch 1.118 Betriebe eine Fläche von 4.283 ha mit Obst bewirtschafteten, waren es 2017 nur noch 555 Betriebe auf einer Fläche von 3.990 ha (Stat. Landesamt RLP, 2017).

Viele der in Rheinland-Pfalz häufig kleinen Obstbaubetriebe sehen Vorteile (Nützlingsförderung, Imageverbesserung) in Schutz und Förderung der Artenvielfalt. Sie haben oft einen starken Bezug zu ihren Flächen und beobachten diese genau. In Rheinland-Pfalz wurde Mitte der 1980er-Jahre auf Grundlage der Begriffsbestimmung Integrierter Pflanzenschutz (PflSchG §2 [2]) ein umfassendes Konzept des Integrierten Obstbaus entwickelt und in die Praxis eingeführt. Dieses soll durch Einsatz „selektiver und nützlingsschonender Pflanzenschutzmittel (PSM) nach Überschreiten einer festgesetzten Schadschwelle die vorhandene Flora und Fauna pflegen und erhalten“ (Arbeitsgemeinschaft Integrierter Obstbau Rheinland-Pfalz– AGIO,2018).Das Konzept hat eine hohe Akzeptanz bei den Landwirten gefunden. Im Jahr 2016 beteiligten sich 360 Obstbaubetriebe auf einer Fläche von 3.500 ha an der Integrierten Produktion (AGIO2018). Gerade mit Blick auf das Insektensterben stellt sich die Frage, ob und wie Obstanlagen sich auf das Vorkommen und die Biodiversität von Insekten und anderen Arthropoden auswirken können.

1.2 Projekt „Biodiversität im Obstbau“

Zur Klärung der oben genannten Frage untersucht die TH Bingen seit 2016 in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Zornheim (Rheinhessen), zwei dort ansässigen Obstbauern, dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (DLR RNH) und der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, gefördert durch die Stiftung Natur- und Umwelt Rheinland-Pfalz im Rahmen eines Forschungsprojektes die Biodiversität von Arthropoden in Obstanlagen.

Obstanbauflächen werden im Gegensatz zu Streuobstwiesen von Naturschutzseite häufig pauschal als geringwertig angesehen. Gegenüber der Anerkennung von produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen (PIK) im Rahmen der Bewirtschaftung von Obstanlagen bestehen seitens der Naturschutzbehörden Bedenken. Um den Naturschutzwert einer Obstanlage oder auch Möglichkeiten für eine naturschutzorientierte Aufwertung als PIK festzustellen, muss der Istzustand einer Fläche zunächst erfasst und bewertet werden, was sich oft als schwierig gestaltet. Die aus pragmatischen Gründen häufig vorgenommene alleinige Aufnahme der Avifauna ist für die relativ kleinen Flächen fachlich nicht ausreichend, da Vögel sehr mobil sind und die einzelne Obstanlage nur einen Teil ihres Lebensraumes darstellt. Auch eine floristische Kartierung erfasst die Biodiversität der Obstanlagen nicht ausreichend (Werner2018). Dies bestätigen neue Untersuchungen, die zeigen, dass die üblichen Indikatorgruppen (Vögel, Pflanzen) die Biodiversität der Arthropoden in mitteleuropäischen Agrarlandschaften nur unzureichend darstellen (Bucheret al. 2019). Gerade in kleinstrukturierten Flächen stellen Arthropoden gute Indikatoren für die Biodiversität dar, da sie in ihrer Mobilität teils begrenzt sind und häufig Metapopulationen auf kleinen Flächen ausbilden (Abschnitt 2.3).

Die Erfassung der auf den Flächen lebenden Arthropoden stellt jedoch einen großen Aufwand im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsprozessen dar, sodass diese Tiere häufig nicht berücksichtigt werden und eine Einordnung ihres Lebensraumes nicht erfolgt.In diesem Beitrag wird im Rahmen einer Fallstudie über Arthropoden auf fünf Flächen eine Methode für eine pragmatische Vorgehensweise vorgestellt, welche die Bewertung der Biodiversität von Erwerbsobstanlagen mithilfe relativ einfach zu erfassender Parameter ermöglicht. Biodiversität ist hier als Vielfalt der Arten, Häufigkeit der Individuen und Diversität der Strukturen in einem Ökosystem (Erwerbsobstanlage) zu verstehen.

2 Untersuchungen

2.1 Untersuchungsgebiet

Die Untersuchungsflächen (Abb. 1) liegen in Zornheim im Kreis Mainz-Bingen. Die bevorzugte Lage im milden, trockenen Klima Rheinhessens begünstigt hier seit Jahrhunderten den Obst- und Weinbau.

Die bisher landwirtschaftlich orientierte Gemeinde Zornheim weist seit einigen Jahren wegen der erhöhten Nachfrage nach Bauland (Einzugsgebiet Rhein-Main) große Neubaugebiete aus (Gemeinde Zornheim, Internet Geschichte 2018), sodass innerhalb der Gemeinde eine Nachfrage nach Ausgleichs-/Kompensationsmöglichkeiten für die Nutzungsveränderung der Flächen besteht. Die Obstanbaufläche der in Zornheim ansässigen Betriebe hat sich in den letzten 30 Jahren von 76 ha (1987) auf 29 ha (2017) mehr als halbiert (Stat. Landesamt RLP, 2017).

2.2 Untersuchungsflächen

Im Untersuchungsgebiet wurden in Abstimmung mit den ansässigen Obstanbauern fünf mit Obstbäumen bestandene Flächen ausgewählt. Um ein möglichst großes Spektrum an Obstanlagen (Erwerbsobstanbau mit Niederstämmen) zu erhalten, wurden eine alte Mirabellenanlage (46 a; 8 ha), eine alte Birnenanlage (46 a; 1,2 ha), eine mittelalte Apfelanlage (14 a; 17 ha) und eine junge Kirschanlage (4 a; 13 ha) untersucht. Als Referenzfläche dient eine im Gebiet liegende, noch nicht sehr alte Streuobstwiese (18 a; 5,3 ha) mit Apfel-, Birnen-, Mirabellen-, Kirsch- und Zwetschenbäumen. Die Erwerbsobstanlagen werden von den Landwirten nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) behandelt. Die Referenzfläche Streuobst wird nicht wirtschaftlich genutzt und einmal im Jahr gemäht.

2.3 Untersuchungsgegenstand

Um die vorhandene Biodiversität der Arthropoden zu ermitteln, wurden 2016–2017 über eine gesamte Vegetationsperiode intensive Bestandsaufnahmen in den Anlagen durchgeführt. Die faunistische Aufnahme konzentriert sich auf wenig mobile Gruppen der Insekten- und Spinnenfauna, um möglichst geschlossene Biozönosen(Fartmann2017) abzubilden. Ihre Fortpflanzung, Larvalentwicklung und die Aktivität der Imagines finden häufig auf derselben Fläche statt. Sie sind nicht oder kaum in der Lage, kurzfristigen menschlichen Eingriffen in ihren Lebensraum (zum Beispiel Schädlingsbekämpfung mit Pflanzenschutzmitteln oder Mahd) zu entgehen. Geschlossene Populationen sind in der Lage, über längere Zeiträume in isolierten Habitaten zu überleben, wenn diese groß genug sind und eine günstige Qualität aufweisen. So können aus ihrem Vorkommen Rückschlüsse auf die Habitatqualität gezogen werden. Sie können damit als Indikatoren der Biodiversität von Obstanlagen dienen (Fartmann2017). Zusätzlich ist die Größe und Stabilität von Insektenpopulationen als Nahrungsgrundlage für andere Tiere wie etwa Vögel wichtig.

Zudem wurden Einflussfaktoren auf die Biodiversität in den Obstanlagen erfasst und bewertet. Die Ergebnisse zu den Einflussfaktoren wurden mit den Ergebnissen der faunistischen Aufnahmen verglichen, um die Bedeutung der Einflussfaktoren als Indikatoren für die Biodiversität zu verifizieren.

3 Methoden

3.1 Fangtechniken zur Erfassung der Arthropoden

Um möglichst viele der in den Erwerbsobstanlagen lebenden Insekten und Spinnentiere zu erfassen, wurden verschiedene Fangtechniken angewandt (Probenahme: 26.06.–31.08.2016, 13.04.–28.06.2017).

3.1.1 Flugfallen

Zur Erfassung der in den Anlagen fliegenden Tiere wurde in jeder Anlage eine Flugfalle (Lufteklektor nach Rahn) in der Mitte der Anlage zwischen zwei Bäumen mit Höhe der Fangfläche (zwei gekreuzte Plexiglas-Prallscheiben) von 120–150 cm aufgehängt. Die Fangflasche war zur Hälfte mit Fangflüssigkeit (gesättigte NaCl-Lösung + ein Tropfen Handspülmittel als Detergenz) gefüllt, die Fallen wurden 14-tägig geleert und neu befüllt. Die Proben wurden im Labor entsalzt und dann in Ethanol (70 %) überführt. Die Tiere wurden dabei bis zur Großgruppe („Ordnung“) bestimmt und gezählt, Käfer und Wanzen wurden zudem auf Artniveau bestimmt.

3.1.2 Bodenfallen

Zur Erfassung der Bodenfauna wurden in jeder Anlage fünf Bodenfallen (Honiggläser, 500 ml) im Herbizidstreifen der Baumreihe mit der Flugfalle im Abstand von etwa 10 m ausgebracht. Die Gläser wurden ebenerdig eingegraben und zur Hälfte mit Fangflüssigkeit (Kap. 3.1.1) gefüllt. Auf der Streuobstwiese wurden die Fallen in einer Linie zwischen zwei entfernt stehenden Bäumen eingegraben. Die Bodenfallen wurden während der Fangzeit alle 14 Tage gewechselt. Die Tiere wurden wie oben weiterbearbeitet (Kap. 3.1.1).

3.1.3 Klopfproben

Alle 14 Tage wurden auf den Flächen Klopfproben genommen. Hierfür wurden auf jeder Fläche 100 Äste mit dem gepolsterten Klopfstock je dreimal in schneller Folge geschlagen. Die herabfallenden Tiere wurden mit einem Klopfschirm aufgefangen, durch den angebrachten Trichter in einen Gefrierbeutel geleitet, im Labor tiefgefroren und später wie die anderen Proben weiterbearbeitet (Kap. 3.1.1).

3.2 Auswertung der Arthropodendiversität

Die auf Ordnungsniveau zugeordneten Tiere wurden tabellarisch für jede Untersuchungsfläche erfasst. Wegen der großen ökologischen Unterschiede wurden die Hymenoptera (Hautflügler) nicht gesamt betrachtet, sondern in Formicidae (Ameisen) und „andere Hymenoptera“ unterteilt. Zur Ermittlung der Ähnlichkeit zweier Flächen wurde die Dominanzidentität (ID) der Großgruppen nach Renkonen im Vergleich der einzelnen Erwerbsobstflächen mit der Streuobstwiese errechnet. Eine hohe IDzeigt eine starke Ähnlichkeit der Gruppendominanzen.

Für die auf Artniveau bestimmten Coleoptera (Käfer) und Heteroptera (Wanzen) wurden zusätzlich die Diversität nach Shannon HSmit Evenness E berechnet. Für diese Gruppen sind oder werden in der Folge detaillierte Artenlisten mit faunistisch-ökologischen Angaben publiziert (Wanzen:Dannenmannet al. 2019, Käfer:Dannenmannet al. in prep.). Die Diversität HSgibt die Mannigfaltigkeit einer Lebensgemeinschaft wieder. Sie steigt mit zunehmender Artenzahl und zunehmender Gleichverteilung der relativen Individuendichte (Anzahl der Individuen pro Fläche oder Probe) der einzelnen Arten an. Den maximalen Wert Hmaxerreicht HSbei gleicher Individuendichte aller Arten (Bick1989). Die Evenness (E) gibt das Verhältnis von vorhandener zu größtmöglicher Diversität der Artenzahl wieder. Sie ist ein Maß der Gleichverteilung der Individuen auf die Arten bei einer bestimmten Diversität (Schaefer2012).

3.3 Erfassung von Einflussfaktoren der Biodiversität

Die Biodiversität von Obstanlagen kann durch strukturelle Gegebenheiten (Umland-, Anlagen-, Sonderstrukturen), durch Standortbedingungen sowie durch Bewirtschaftungsmaßnahmen beeinflusst werden. Die Strukturen des Umlands wurden in 500 m Umkreis der Untersuchungsflächen auf Grundlage der Biotoptypenkartieranleitung von Rheinland-Pfalz (LANIS 2013) erfasst und ausgewertet (Heinrichs2017). Die ermittelten Biotoptypen wurden nach der Biotoptypenbewertung Baden-Württemberg (LUBW2005; für RLP liegt nichts Vergleichbares vor) mit ihrem prozentualen Anteil am Umland der jeweiligen Anlage bewertet und ihr Einfluss mit dem Pearson-Korrelationskoeffizienten ermittelt. Es konnte kein großer Zusammenhang nachgewiesen werden. Da das Umland nicht von dem einzelnen Bewirtschafter beeinflusst werden kann, wurde es nicht in den Bewertungsbogen aufgenommen, könnte aber bei der Erstaufnahme der Flächen vor Maßnahmen einen Einfluss auf den Ausgangswert der Anlage haben. Dieses gilt ebenso für die Anlagengröße. Kleinere Anlagen könnten größere Randeffekte aufweisen.

Es wurden Sonderstrukturen wie Nisthilfen für Vögel und Insekten, Totholz, natürliche Höhlen, Gehölze und Blühstreifen in den Anlagen und direkt an die Anlagen angrenzend aufgenommen. Die Strukturaufnahme innerhalb der Anlage erfolgte mit den Schwerpunkten auf die Struktur der Bäume und ihrer Pflanzdichte (= Baumdichte). Um das Lebensraumangebot für Tiere zu ermitteln, wurden das Alter der Bäume, Baumhöhe und Stammumfang, der Anteil der Bäume mit Totholz sowie die Größe des Baumstreifens erfasst (Werner2018). Die Standortfaktoren Sonne, Wind und Feuchte mit Einfluss auf die Biodiversität wurden über die Beschattung erfasst. Der Vergleich der Exposition ergab keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Flächen (Heinrichs2017), sodass diese als Standortfaktor nicht weiter einbezogen wurde. Als Bewirtschaftungsfaktoren wurden Mahd/Mulchen sowie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) berücksichtigt.

3.4 Bewertung der Einflussfaktoren der Biodiversität

3.4 1 Bewertung mittels Punktesystem

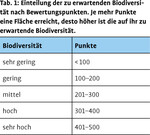

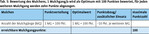

Um die Wirkung der verschiedenen unter Kap. 3.3 genannten Einflussfaktoren vergleichbar zu machen, ist es erforderlich, diese zu bewerten und einzuteilen. Hierfür wurden ein gewichteter Bewertungskatalog und auf dessen Grundlage ein Bewertungsbogen (siehe Tab 1A im Online-Supplement, abrufbar unter Webcode NuL2231 ) zur Erfassung der Einflussfaktoren erstellt. Über die vergebenen Punkte lässt sich eine Aussage über die wahrscheinlich vorhandene Biodiversität auf der Fläche und deren mögliche Aufwertung machen. Die Einordnung der Punkte erfolgt in fünf Stufen nach der zu erwartenden Biodiversität (Tab. 1). Der maximal zu erreichende Punktwert je Einflussfaktor wurde in dieser Arbeit mit 100 Punkten festgelegt. Insgesamt können so höchstens 500 Punkte erreicht werden.

Für jede Fläche ergibt sich eine „Biodiversitätspunktzahl“ (PB), welche die Höhe der zu erwartenden Biodiversität zeigt. In der Darstellung der Punkte als Netzdiagramm bekommt man einen visuellen Eindruck von der Qualität der einzelnen Einflussfaktoren. Die Netzdiagramme zeigen die positiven und negativen Wirkungen der vorhandenen Einflussfaktoren. Weit außen im Netz liegende Eckpunkte zeigen eine positive Wirkung der jeweiligen Einflussfaktoren auf die Biodiversität, innen liegende Eckpunkte zeigen ihren beschränkenden Einfluss auf die Biodiversität. Eine Verbesserung der so visuell gut erkennbaren einschränkenden Faktoren sollte eine Erhöhung der Biodiversität zur Folge haben.

3.4.2 Sonderstrukturen

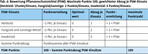

Sonderstrukturen in den Anlagen und um sie herum bieten Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten für die verschiedenen Lebensstadien von Arthropoden. Lebensraum bietende Strukturen wie Blühflächen (einschließlich Hochstauden- und Altgrassäume) und Gehölze (Wildsträucher, Hecken, große Einzelbäume) am Rand sowie Einzelstrukturen wie Nisthilfen für Vögel und Insekten, natürliche Höhlen, Totholz- und Steinhaufen werden bewertet. Blühstreifen und dergleichen sollten eine Mindestbreite von 1 m aufweisen. Für Wildbienen und andere Insekten sind außer den Nahrungsquellen auch überjährig vorhandene Nistmöglichkeiten in Holz, Stängeln, Mauern und offenem Boden wichtig. Sandige Feldwege und andere offene Stellen wie zum Beispiel kleine Abbruchkanten werden ebenfalls bewertet. Für die Strukturbewertung wurden die Anforderungen für Streuobst in den Grundsätzen für das Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) (Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Weinbau RLP 2004) und die für Streuobstbestände vonRösler(2007) beschriebenen Strukturen zugrunde gelegt. Die Bewertung der offenen Bodenstrukturen erfolgt nach einer bisher unveröffentlichten Wildbienen-Untersuchung der TH Bingen (Rest2019) (Tab. 2).

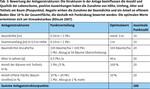

3.4.3 Anlagenstruktur

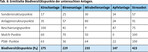

Aufbau und Dichte der Bäume als Nist-, Nahrungs- und Lebensraum spielen für die Insekten- und Spinnenfauna eine große Rolle. Mit Größe (Höhe und Umfang) und Alter (rauere Rinde, Moos- und Flechtenbewuchs) nehmen die Strukturvielfalt und damit das Lebensraumangebot zu. An den Bäumen belassenes Totholz bietet ebenso wie offengelassene Bereiche (Baumstreifen) weitere Lebensräume (zum Beispiel Prachtkäferlarven im Totholz, Sandbienennester und Laufkäferlarven im vegetationsfreien Boden). Die verschiedenen Faktoren wurden auf Grundlage der optimalen Werte für den Streuobstanbau (Rösler2007) und die Baumdichte nach Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (2017) bewertet (Tab. 3).

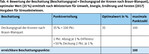

3.4.4 Beschattung

Der Beschattungsgrad spielt über die Auswirkungen auf die abiotischen Standortfaktoren Temperatur und Feuchtigkeit ebenfalls eine Rolle für die in den Anlagen lebenden exothermen Insekten und Spinnentiere. In Anlagen mit großen, dichten Kronen nimmt die Windgeschwindigkeit ab. Die Verdunstung wird durch die stärkere Beschattung und den schwächeren Wind geringer. Es entsteht ein anderes Mikroklima als in Anlagen mit kleinen und/oder lichten Kronen.

Der Beschattungsgrad (Tab. 4) wurde über den Deckungsgrad der Kronen nach Braun-Blanquet (Willmanns1998) (Deckungsgrad Beschattungsgrad) ermittelt. Für die Bewertung wurde der durchschnittliche Beschattungswert von Streuobstwiesen (durchschnittliche Kronengröße, Baumdichte nach Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 2017) als optimaler Wert bei 35 % mit 100 Punkten angesetzt. Bei stärkerer oder geringerer Beschattung wird jeweils ein Punkt je % Beschattungsdifferenz vom optimalen Wert abgezogen. Besonders starke Beschattung (> 50 %) wird doppelt gewertet, da eine große Kronendichte zu langsamem Abtrocknen der Blätter führt.

3.4.5 Bewirtschaftung

Im Erwerbsobstanbau werden die Fahrgassen in der Regel gemulcht, das Mahdgut wird kleingeschnitten und verbleibt auf der Fläche (Nährstofferhalt). Wird eine Fläche nicht gemulcht, verbuscht sie relativ schnell, ein zu hoher Aufwuchs behindert viele bodenlebende Insekten durch Beschattung und verändertes Mikroklima. Häufiges Mulchen verhindert das Ausbilden von Blüten und reduziert die Lebensräume. Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) empfiehlt 6–8 Mulchgänge im Jahr(KTBL2010), laut dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) sind 4–6 Schnitte pro Jahr für Blumenrasen erträglich (FiBL 2016), in der Praxis wird mehr und auch weniger gemulcht. Für die Bewertung wurde ein Mulchgang als optimaler Wert (Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 2017) mit 100 Punkten versehen. Für jeden weiteren Mulchgang werden hiervon zehn Punkte abgezogen (Tab. 5).

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM)

Bei der Bewertung der Mittel wurde von unterschiedlichem Einfluss der Mittel auf die Tiere ausgegangen. Da sich der Stoffwechsel der Tiere von dem der Pflanzen und Pilze unterscheidet, werden Insektizide stärker gewertet als Herbizide und Fungizide. Herbizide wurden mit dem Faktor 1 (Einsatz nur am Boden), Fungizide und sonstige mit Faktor 2 (Ausbringen in Krone), Insektizide mit Faktor 3 bewertet (Lechenetet al. 2017). Für die Punktverteilung wurde ein optimaler Wert von 0 PSM-Einsätzen mit 100 Punkten versehen, hiervon werden die gewichteten PSM-Einsätze abgezogen (Tab. 6).

3.5 Statistische Überprüfung der Ergebnisse

Zur statistischen Messung des Zusammenhanges der Bewertung mit den gefundenen Daten wurde der Korrelationskoeffizient nach Bravais und Pearson in Excel ermittelt und nachDuller(2015) undCohen(1988) interpretiert.

4 Ergebnisse

4.1 Erfassung und Bewertung

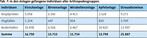

Es wurden 81.000 Insekten und Spinnentiere aus 20 Großgruppen zugeordnet und gezählt, davon knapp 56.000 Tiere auf den vier Erwerbsobstflächen (Referenzfläche Streuobst mit circa 26.000 Tieren fast ein Drittel der gesamten Erfassung, Tab. 7).

Die in Tab. 8 erfassten Biodiversitätspunkte der untersuchten Flächen zeigen für die verschiedenen Obstflächen Unterschiede in den erreichten Punktzahlen. Während die junge Kirschanlage mit 275 Punkten nach der Bewertungsmethode im oberen Bereich der mittleren Biodiversität liegt, erreicht die Apfelanlage nur 147 Punkte (geringe Biodiversität). Die Streuobstfläche (Referenzfläche) sollte mit 423 Punkten eine sehr hohe Biodiversität (Tab. 1) zeigen.

4.2 Verifizierung durch Vergleich der Bewertungsmethode mit der tatsächlich gefundenen Arthropodenfauna

Die Bewertungsmethode weist der Streuobstwiese mit 423 Punkten eine hohe Biodiversität zu. Dieses wird durch die Arthropodenaufnahme bestätigt, die bei der Streuobstwiese die höchste Gesamtindividuenzahl sowie die größte Anzahl an Arten und Individuen der Coleoptera und Heteroptera mit der höchsten Diversität nach Shannon aufweist (Tab. 9).

Die Kirschanlage erreicht mit der Bewertungsmethode 275 Punkte (oberer Bereich der mittleren Biodiversität), die Gesamtindividuenzahl (GI) liegt entsprechend deutlich unter der Streuobstwiese, während die Individuenzahl der Araneae kaum geringer ist. Die Anzahl der gefundenen Käfer erreicht 82 % der Werte für die Streuobstwiese mit 86 % der Arten bei nur leicht geringerer Diversität. Die Heteroptera liegen mit 64 Individuen aus 24 Arten weit unter den Werten der Streuobstwiese, ebenso ihre Diversität. Im Vergleich der Dominanzidentität (ID) der Ordnungen zeigt sich eine große Übereinstimmung mit der Streuobstwiese (Tab. 9).

Die Mirabellenanlage erreicht 233 Punkte (mittlere Biodiversität). Die gefundene Gesamtindividuenzahl liegt mit 45 % der GIder Streuobstwiese entsprechend niedrig. Während die Individuenzahl der Araneae 74 % der Streuobstwiese ausmacht, zeigen die Coleoptera eine deutlichere Abnahme der Individuen, aber eine recht hohe Diversität. Die Heteroptera sind gering vertreten. Der Vergleich der Ordnungs-Dominanzverhältnisse zeigt sich eine Übereinstimmung mit der Streuobstwiese von ID= 72 %. (Tab. 9)

Für die Birnenanlage ergab die Bewertungsmethode 229 Punkte (mittlere Biodiversität). Die gefundene Gesamtindividuenzahl zeigt die erwartete Abnahme. Dies findet sich ebenfalls bei den Araneae und Coleoptera. Hierbei ist zu beachten, dass in einer Falle eine tote Maus einen starken Lockeffekt auf Aaskäfer bewirkte. Diese Abweichung zeigt sich in der geringeren Diversität und Evenness. Die Heteroptera waren auch hier nur gering vertreten. Im Vergleich der Ordnungs-Dominanzverhältnisse zeigt die Birnenanlage eine Übereinstimmung mit der Streuobstwiese von 65 % (Tab. 9).

Die Apfelanlage erreicht 147 Punkte. Während sie eine unerwartet hohe Gesamtindividuenzahl und eine mittlere Anzahl an Coleoptera mit recht hoher Diversität aufweist, ist die Anzahl der Araneae niedrig und die der Heteroptera sehr niedrig. Der Vergleich der Dominanzverhältnisse zeigt nur eine IDvon 53 % mit der Streuobstwiese. Die hohen Individuenzahlen stammen zu 75 % aus Bodenfallen (davon 30 % Formicidae), in der Streuobstwiese fanden sich dort 50 % der Tiere. Hierin unterscheidet sich die Apfelanlage nicht nur von der Streuobstwiese, sondern auch von den anderen Anlagen. Während die Diptera in allen Flächen einen hohen Anteil der Individuen ausmachen, liegt der Anteil der Formicidae in der Apfelanlage mit 26,2 % mehr als doppelt so hoch wie in der Streuobstwiese mit 12,5 %. Noch größer ist der Unterschied im Anteil der Dermaptera (Tab. 9).

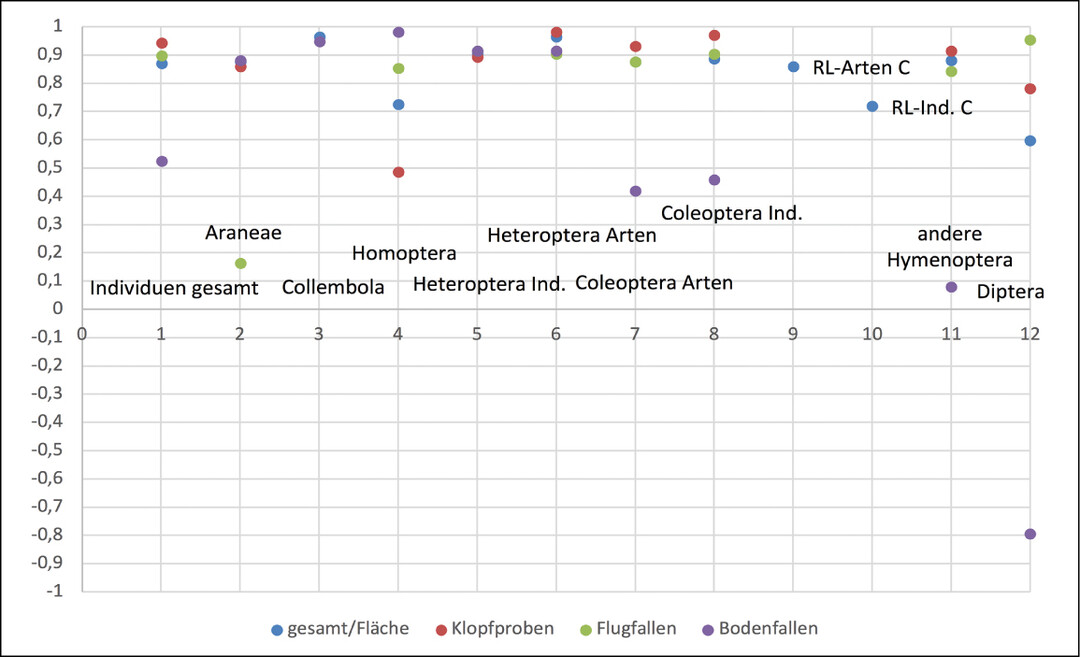

Zwischen dem Bewertungssystem und den gefundenen Daten lässt sich ein statistischer Zusammenhang (Korrelation nach Bravais und Pearson) (Abb. 2) zeigen. 77 % der untersuchten Gruppen zeigen einen nachDuller(2015) hohen Zusammenhang. In den Bodenfallen wirkt sich die hohe Gesamtindividuenzahl der Apfelanlage aus, da Dominanzverhältnisse nicht eingerechnet sind. Zu den gefundenen Coleoptera-Arten- und den Individuenzahlen der Roten Liste lässt sich ebenfalls ein hoher Zusammenhang zeigen.

In Abb. 3 sind die über die Bewertungsmethode ermittelten Punktwerte (PB) als Deckungsfläche der Biodiversität (DFB) im Netzdiagramm dargestellt.

Die Darstellung im Netzdiagramm zeigt für die Flächen stark unterschiedliche Deckungsflächen mit deutlichen Unterschieden bei den Einflussfaktoren. Die größte Deckungsfläche (blau) zeigt wie erwartet die Referenzfläche Streuobst. Sie erreicht den optimalen Wert von 100 % nicht, da in und am Rand der Anlage wenig Sonderstrukturen (Höhlen, Totholz) vorhanden und Stämme und Kronen für Streuobst eher klein sind. Die Kirschanlage erreicht trotz Nutzung eine relativ große Deckungsfläche mit 275 Biodiversitätspunkten (PB). Im Netzdiagramm werden die einschränkenden Faktoren deutlich: Anlagen- und Sonderstrukturen erreichen nur geringe Werte, während die eher geringe Anzahl der Mulchgänge und PSM-Einsätze ebenso wie der Beschattungsanteil positiv auf die Arthropodenfauna wirken können. In der Mirabellen - und Birnenanlage sind PBund die Größe der Deckungsflächen ähnlich, die Einflussfaktoren unterscheiden sich aber. Die Mirabellenanlage weist viele Anlagenstruktur-, PSM- und Mulchpunkte auf, bietet aber wenig Sonderstrukturen und eine starke Beschattung (starke Einschnitte in der blauen Fläche). Die Birnenanlage erreicht durch wenige Mulchgänge und verschiedene Anlagenstrukturen Punkte über 50 %; wenige Sonderstrukturen, starke Beschattung und PSM-Einsatz führen zu geringen Punktzahlen in diesen Bereichen. In der Apfelanlage (geringster PB-Wert) gibt es kaum Sonderstrukturen, die Anlagenstrukturen erreichen geringe Punktzahlen, PSM-Einsatz und häufiges Mulchen schränken stark ein, nur in der Beschattung erreicht die Anlage Werte über 50 %.

5 Diskussion

5.1 Methoden

Es wurde über eine ganze Vegetationsperiode in verschiedenen Straten (Krone, Boden) die Aktivitätsdichte in der Anlage fliegender und am Boden laufender sowie das Vorkommen in der Krone sitzender Arthropoden erfasst. Daher ist davon auszugehen, dass die Arthropoden in den Untersuchungsflächen repräsentativ erfasst wurden (Abraham1991, Mühlenberg1989, Rösler2007). Die Einflussfaktoren auf die Biodiversität wurden auf Grundlage einer umfassenden Literaturrecherche (zum BeispielBick1989, Helyet al. 2018, Johstet al. 2006, Mühlenberg1999, Niehuis1992, Oesau2001, Simon1992) festgelegt und bewertet. Trotz der Komplexität der Zusammenhänge ist daher davon auszugehen, dass viele relevante Einflussfaktoren berücksichtigt wurden. Die Bewertung der Biodiversität wurde für die einfachere Bearbeitung in fünf Stufen eingeteilt (Tab. 1). Biologisch gesehen ist dies ein relativ grobes Raster, das die genauen Verhältnisse nicht erschöpfend beschreiben kann. Allerdings bietet es die Möglichkeit, die Lebensverhältnisse in den Anlagen einzuschätzen und zu bewerten.

5.2 Eignung der Bewertungsmethode zur Erfassung der Biodiversität in Erwerbsobstanlagen

Der Vergleich der über die Bewertungsmethode ermittelten Biodiversitätspunkte mit den gefundenen faunistischen Daten (Abb. 2) ergab eine große Übereinstimmung. Insgesamt ist mit höherer Punktzahl auch eine höhere Biodiversität (höhere Individuen- und Artenzahlen) zu erwarten.

Nach Thienemanns biozönotischen Grundprinzipien (Bick1989) führen vielseitige Lebensbedingungen in einem Biotop zu größerer Artenzahl. Werden die Lebensbedingungen einseitiger, nimmt einerseits die Artenzahl ab, andererseits erreichen einzelne Arten hohe Individuenzahlen. Dieses ist in der Apfelanlage zu beobachten (Tab. 9). Die hohe Gesamtindividuenzahl in der Apfelanlage (76 % in Bodenfallen) bestand zu 30 % aus Ameisen.

Zu beachten ist, dass die Methode nur Auskunft über die zu erwartende Verteilung der Individuen der einzelnen Großgruppen gibt, nicht aber über die gesamte Biodiversität, welche die Artenzahl und besonders das Vorkommen einzelner, seltener Arten (zum Beispiel solchen der Roten Liste) mit berücksichtigt. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit, diese Arten ebenfalls zu finden, mit der Zunahme der Strukturen (zum Beispiel Totholz für im Mulm lebende Larven der Buprestidae [Prachtkäfer]) und der Artenanzahl. Für die bis auf Artniveau untersuchten Gruppen (Käfer und Wanzen) konnte, wie auch für die Rote-Liste-Arten der Käfer, ein hoher Zusammenhang mit den Bewertungspunkten gezeigt werden (Abb. 2). Die vorgeschlagene Methode trifft auf die fünf intensiv untersuchten, repräsentativ ausgewählten Flächen zu; es zeigen sich signifikante Übereinstimmungen, weitere Verifizierungen sind in Bearbeitung. Hier soll durch intensive Untersuchung weiterer repräsentativer Flächen ein genaueres Bild entstehen. Es wird als vorteilhaft erachtet, weniger Flächen genau als viele nur oberflächlich (stichprobenhaft) zu untersuchen, auch wenn dieses einen höheren Zeitaufwand bedeutet.

Zusammenhänge und gegenseitige Beeinflussung verschiedener Faktoren müssen noch weiter untersucht werden (zum Beispiel Krone und Beschattung). Kronenform und -größe wurden erfasst, es ließ sich aber in dieser Untersuchung kein Zusammenhang zu den Arthropodendaten nachweisen, während starke Beschattung anscheinend stark begrenzend wirkt. Die Mirabellenanlage wies das größte Kronenvolumen je ha (18.050 m³), aber auch die stärkste Beschattung auf. Alter und Beschaffenheit (natürliche Höhlen, Totholz) der Mirabellenanlage ließen auf den ersten Blick eine große Arten- und Individuenzahl erwarten. Die noch junge Kirschanlage schien weniger reich. Die Untersuchungen zeigten, dass dieser erste Eindruck täuschte. Beschattung und Kronenvolumen, sowie auch der Einfluss der Bewirtschaftung (hohe Individuenzahl bei häufigem Mulchen in der Apfelanlage) werden weiter untersucht. Es stellt sich auch die Frage, inwieweit bisher übliche Maßnahmen wie das Aufstellen von Nisthilfen sinnvoll sind. In anderen Projekten zeigten sich zum Beispiel negative Effekte bei schlecht gepflegten Wildbienennisthilfen durch Milbenbefall (Neu2020).

6 Fazit

Die Erfassung der Biodiversität von Obstanlagen auf Grundlage faunistischer Kartierungen ist mit großem Aufwand verbunden. Die vorgestellte Methode stellt eine Möglichkeit dar, die Biodiversität von Arthropoden in Obstanlagen auf einfache Weise zu ermitteln. Auch wenn das Vorkommen einzelner, seltener Arten hiermit nicht direkt erfasst wird, gibt sie objektiv Aufschluss über die Lebensraumqualität und damit über das mögliche Vorkommen der Arten. Im Vergleich mit einer Aufnahme der Avifauna oder Fledermäuse zeigt diese Methode die wahrscheinliche Biodiversität der Obstanlagen sehr viel genauer, da die Arthropoden stärker an die einzelne Fläche gebunden sind und nicht wie Vögel oder Fledermäuse einen sehr großen Lebensraum haben. Sie können Störungen (Beeinträchtigungen) nur schlecht ausweichen.

Die häufig pauschal als geringwertig eingestuften Erwerbsobstflächen können eine durchaus hohe Biodiversität der Arthropoden aufweisen. Mit gezielter Veränderung der relevanten Einflussfaktoren lässt sich die Arthropodendiodiversität erhöhen. Die im Landesnaturschutzgesetz (LNatschG) von 2015 in Rheinland-Pfalz vorgesehene Möglichkeit der produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen (PIK) als Ausgleich und Ersatz von Eingriffen wäre eine gute Möglichkeit, Erwerbsobstflächen zu erhalten und hier die Biodiversität zu fördern. Dieses Instrument wird leider bisher nicht für die Dauerkultur Obst mit langjähriger Standzeit, sondern hauptsächlich für Ackerkulturen mit kurzer Umbruchszeit in Form von ein- bis mehrjährigen Blühstreifen auf wechselnden Flächen genutzt. Denkbare Manahmen sind zum Beispiel reduzierte Mulch- und Pflanzenschutzmitteleinsätze, Belassen von einzelnen alten Bäumen mit Totholz oder randliche Blühstreifen.

Für Landschaftsplaner und Gutachter stellt der Bewertungsbogen eine gute Möglichkeit dar, Flächen mit vertretbarem Aufwand sinnvoll zu bewerten und mittels der Netzdiagramme Einschränkungen zu erkennen sowie Maßnahmen zur Verbesserung zu erarbeiten.

Mögliche Einsatzbereiche sind:

– Eingriffsregelung und Kompensationsflächenberechnung,

– produktionsintegrierte Kompensation (PIK),

– gesicherte Identifizierung von Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität,

– Ermittlung der Bedeutung von Obstanlagen im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Nutzungsarten im Ausblick auf Berücksichtigung bei Agrar-Umweltmaßnahmen,

– Ermittlung des ökologischen Wertes der Obstanlagen (Ökosystemdienstleistung).

Dank

Die dem Beitrag zugrunde liegende Studie: „Honorierung von Landschaftspflegeleistungen im Erwerbsobstanbau“ wurde von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz gefördert. Wir danken dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe, der Gemeinde Zornheim und den teilnehmenden Landwirten für die Bereitstellung von Daten.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Eine direkte Bewertung von Biodiversität der in den Obstanlagen lebenden Insekten und Spinnentiere ist aufwendig, aber wichtig.

- Über den Bewertungsbogen sind Rückschlüsse von Strukturen und Einflüssen auf die Biodiversität der Insekten und Spinnentiere möglich.

- Netzdiagramme können Optimierungsmöglichkeiten visualisieren.

- Daraus lassen sich Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität ableiten.

- Die Methode lässt sich nutzen von Landschaftsplanern und Gutachtern (zum Beispiel im Rahmen von Eingriffsregelung, Kompensationsflächenberechnung, PIK oder Identifizierung von Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität).

- Sie ermöglicht ferner, den ökologischen Wert von Obstanlagen (Ökosystemdienstleistungen) zu bestimmen und mit anderen landwirtschaftlichen Nutzungsarten zu vergleichen.

Kontakt

Doris Dannenmann (Dipl. Biol.) arbeitet seit 2016 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Hermann-Hoepke-Institut der Technischen Hochschule Bingen, Bereich Landwirtschaft und Umwelt, Biodiversität. Nach dem Studium der Biologie in Kaiserslautern und Hamburg (Hauptfach Naturschutz) freiberufliche Tätigkeit für Naturschutz in der Landwirtschaft. Forschungsschwerpunkt: Biodiversität der Arthropoden im Obstbau, speziell Käfer und Wildbienen.

Prof. Dr. Elke Hietel hat seit 2004 die Professur für die Lehrgebiete Landschaftsökologie, Landschafts- und Stadtplanung und GIS an der TH Bingen inne. Seit 2019 Leitung des Hermann-Hoepke-Insituts der TH Bingen. Nach Gärtnerlehre und Studium der Landespflege an der TU München-Weihenstephan Tätigkeiten bei Landschaftsplanungsbüros und Naturschutzbehörde. Promotion an der Professur für Landschaftsökologie und Landschaftsplanung der Justus-Liebig-Universität Gießen. Forschungsschwerpunkte: Stadt- und Gebäudebegrünung, Landwirtschaft und Biodiversität.

Prof. Dr. Thomas Wagner lehrt als außerplanmäßiger Professor an der Universität in Koblenz. Als Zoologe mit breitem faunistischem Interesse über Vögel, diverse Insektengruppen, vor allem aber Käfer in Mitteleuropa forscht er zudem über die Taxonomie und Phylogenie afrikanischer Blattkäfer. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen und Herausgeber der „Entomologischen Zeitschrift, dem ältesten, kontinuierliche publiziertem Journal zur Insektenkunde in Deutschland.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.