Jetzt ist Sense!

Die Erhaltung von Wiesen, vor allem in Steillagen, ist nicht ganz einfach. Noch vor 100 Jahren war das Mähen mit der Sense hier das Mittel der Wahl, heute jedoch ist diese Technik vielerorts in Vergessenheit geraten. Heiner Miller vom Sensenverein Deutschland engagiert sich dafür, die Tradition wiederaufleben zu lassen. Wir haben uns mit ihm unterhalten.

- Veröffentlicht am

Redaktion: Herr Miller, das Arbeiten mit der Sense ist ja heute nicht mehr sehr weit verbreitet. Wie sind Sie zu dieser Technik gekommen?

Heiner Miller: Erst als Student. Ich war einer der ersten grünen Aussteigertypen auf der Schwäbischen Alb und da haben wir auch mit der Sense gearbeitet, aber das war immer grausam. Hauen, Würgen, Stechen. Es hat uns nie jemand gezeigt, das Werkzeug hat nicht gepasst, wir haben einfach keine Ahnung gehabt.

Ich bin Imker, und als ich nach zehn Jahren in Irland nach Deutschland zurückkam, habe ich wieder mit Bienen gearbeitet. Da bin ich fürchterlich erschrocken: Es blüht ja nichts mehr. Speziell hier im Allgäu leben wir in einer grünen Wüste. Da habe ich das Netzwerk „Blühende Landschaft“ kennengelernt und hab da auch Vorträge gehalten. Da kam immer wieder der Punkt: Wir hätten ja gern eine Blumenwiese, aber wie kriegen wir sie gemäht? Da habe ich immer auf die Sense verwiesen. Die Antwort war dann: Das können wir nicht. Kannst du es? Und dann musste ich zugeben: eigentlich auch nicht.

Dann hab ich übers Internet den Sensenverein Österreich gefunden vor zwölf Jahren und habe so lange auf ihren Obmann eingeredet, bis die bei uns einen Kurs gemacht haben. Das war für mich wie eine Erleuchtung. Ich bin 1,93 m groß und habe Rückenprobleme gehabt und es war kein Problem! Mit dem richtigen Werkzeug, den richtigen Einstellungen und etwas Übung. Zwei Jahre später hab ich dann mit meinem Nachbarn den Sensenverein Deutschland gegründet.

Was ist bei dieser Arbeit zu beachten?

Das Sensen ist nicht nur von der Körperkraft abhängig, es geht auch um Geschick und die Kombination von gutem Werkzeug, der Einstellung und der richtigen Bewegung. Hochwertiges Material ist die Grundvoraussetzung. Es gibt inzwischen aber leider nur noch zwei aktive Sensenschmieden in Mitteleuropa.

Was macht eine gute Sense denn aus?

Das beginnt beim Blatt: das richtige Metall. Viele „Billigsensen“ sind aus dem falschen Metall. Die sind zu hart, wodurch sie sich nicht mehr richtig dengeln, also schärfen, lassen. Die Blätter müssen geschmiedet werden, nicht gepresst und gewalzt. Das ist ein hochdiffiziler Prozess, bei dem viele Arbeitsschritte notwendig sind, um eine gute Sense zu formen.

Und man muss für verschiedene Arbeiten auch verschiedene Blätter haben. Wir haben grundsätzlich zwei verschiedene Linien. Das eine sind Grassensen, also für Gras, Blumen und Kräuter, und das andere sind Staudensensen. Gras geht etwa bis zur Brennnessel und Staudensensen fangen dort an und schneiden auch noch Jungwuchs von Bäumen. Die sind weniger scharf als Grassensen, dafür aber robuster.

Ganz wichtig sind auch die Worbe, das ist der Begriff für den Stiel. Diese sind aus Eschenholz, in vier verschiedenen Größen erhältlich und können auf jede Person ergonomisch richtig eingestellt werden. Das ist ein Riesenvorteil, den ich am eigenen Körper gespürt habe. Eine gute Sense ist nicht billig, aber wirklich gutes Werkzeug ist nie billig. Dafür hält so eine Sense auch ein Leben lang.

Worin liegen die Vorteile im Vergleich zur Landschaftspflege mit dem Balkenmäher?

Ganz einfach: Sie erlaubt, Gelände zu mähen, wo es mit Maschinen schwierig ist. Die einzige andere Alternative wäre dort der Freischneider. Aber die Sense braucht eben kein Benzin, es stinkt nicht, es rattert nicht und das Mähgut wird nicht zermatscht. Ihr könnt am Sonntagmorgen um vier mit der Sense raus und es stört niemanden.

Der Faden ist dann auch noch eine Geschichte, mit dem verteile ich ja praktisch Mikroplastik im Gelände. Und Dickichtmesser können einem auch ganz schön um die Ohren fliegen. Da braucht es dann eine Schutzausrüstung und das macht gerade bei hohen Temperaturen keinen Spaß. Da stellt die Sense oft eine echte Alternative dar.

Und danach hat man ein gutes Gras, das man zu Heu verarbeiten kann oder verfüttern. Mit dem Freischneider hat man ja nur Matsch. Das Gras wird sauber geschnitten, da ist kein Dreck drin. Und die Pflanzen erholen sich schnell, weil die Schnitte glatt sind und sehr schnell verkorken. Gerade für eine kräuterreiche Wiese gibt es eigentlich nichts Schonenderes. Gemäht wird traditionell am Morgen. Das hat einen ganz simplen Grund: Da ist das Gras weich und feucht. Das Wasser wirkt wie ein Schmiermittel. Und es ist kühl. Im späteren Tagesverlauf muss man ständig wetzen, um noch gut schneiden zu können.

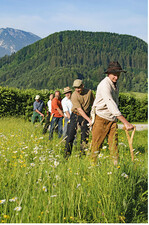

Was auch wichtig ist: Man kann selektiv mähen und bestimmte Bestände in der Wiese, Margeriten beispielsweise, stehen lassen. Man verletzt keine Tiere. Und bekommt letztlich viel mehr mit, was in der Natur los ist. Außerdem: Wiesen müssen gemäht werden, sonst kommt der Wald. Es ist eine 2.000 Jahre alte Kulturtechnik, die heute im Begriff ist, zu verschwinden. Aber für kleine Flächen gibt es nichts Besseres. Und auch bei großen Flächen gibt es nichts Schöneres als eine Gruppe von geübten Sensenmähern, die gemeinsam mähen. Das ist auch ein sozialer Aspekt.

Natürlich ist die Sense kein Ersatz für eine moderne Maschine und bei der Erstpflege von verbrachten Flächen greife ich auch mal zum Freischneider, alles andere wäre Schinderei. Aber kombiniert mit moderner Technik, auf kleinen Flächen oder um Bäume und Zäune auszumähen, kann die Sense schon sinnvoll sein. Auch, da die Sensen viel günstiger sind als Maschinen für vergleichbare Einsatzzwecke. Es ist kein Museumswerkzeug! Und es macht Spaß. Unter den richtigen Bedingungen ist das sogar Genussmähen und noch dazu gesund durch die Bewegung: Das ist ein Gleiten, das ist ein Schwingen, das ist ein Rhythmus!

Welche Flächenleistung kann man mit einer Sense erreichen?

Das ist unmöglich zu beantworten, das hängt immer von den konkreten Gegebenheiten und von der Person ab. Früher wurde ja ganz viel mit der Sense gemäht. Da gab es hier im Allgäu diese Sensentrupps, die meistens aus den Bergen kamen und einen Hof nach dem anderen gemäht haben. Und aus dieser Zeit stammt noch der Begriff „Morgen“. Das sind 2.500 bis 3.000 m². Das war die Fläche, die ein geübter, fitter Senser an einem Morgen gemäht hat. Das sind wirklich unglaubliche Flächen. Im Vergleich mit Freischneidern kann man gut mithalten, wenn man fit ist.

Erwarten Sie eine „Renaissance der Sense“?

Die läuft schon. Und mit dem Sensenverein Deutschland leisten wir unseren Beitrag. Bei uns steht die Lehre im Mittelpunkt.

Wie geben Sie Ihr Wissen weiter?

Wir haben vor zehn Jahren den Sensenverein in Wangen im Allgäu gegründet und sind inzwischen 20 Sensenlehrer bundesweit. Für Interessierte bieten wir Kurse an zum Dengeln und zum Sensen, hier in Wangen bei einem Bauern, der auch Streuobst dabei hat und der das Gras an seine Mutterkühe verfüttert. Die Teilnehmer sind bunt gemischt. Wir bieten hier an einer Schule auch Kurse für Kinder an, die sind da begeistert dabei. Was sich in den letzten Jahren immer mehr vergrößert hat, ist der Anteil der Frauen. Im Schnitt im Moment 50 Prozent Frauen.

Wir zeigen da nicht nur die Technik, sondern klären auch über die Schnittzeitpunkte auf: nicht zu früh und nicht zu spät. Da machen wir den Leuten auch Mut, mal in eine blühende Wiese reinzugehen. Also nicht stehen zu lassen, bis alles holzig ist.

So ein Kurs dauert einen halben Tag und danach heißt es: üben!

Herr Miller, vielen Dank für das Gespräch!

Weitere Informationen unter www.sensenverein.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.